財團法人台北市文化基金會藝術村營運部的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

財團法人台北市文化基金會藝術村營運部的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會,駱安玲,黃雅慧,胡芳芳,林稚雯寫的 閃閃發光的黑暗世界(含「用愛朗讀:為盲朋友唸一本書」光碟):盲朋友的好朋友20年 可以從中找到所需的評價。

另外網站財團法人台北市文化基金會藝術村營運部也說明:營運管理組資深專員. 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 2023/03/28更新. 工作內容. 1.保全管理(含人員、聚落車輛臨時停放管理、電子保全、空間門禁系統、監視器 ...

國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 洪祺森所指導 楊雅茹的 文化資產園區與光復新村園區經營模式與服務品質之比較性研究 (2018),提出財團法人台北市文化基金會藝術村營運部關鍵因素是什麼,來自於文化創意產業、文化資產、文化資產園區、光復新村、服務品質。

而第二篇論文國立臺北大學 都市計劃研究所 張容瑛所指導 蔡孟芹的 藝術社群、展覽空間與國家-1980年代後,台北 (2015),提出因為有 藝術社群、展覽空間、文化政策、慣習、文化生產場域、文化資本的重點而找出了 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部的解答。

最後網站財團法人台北市文化基金會則補充:臺北市政府文化局補助財團法人台北市文化基金會補助款作業規範 ... 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部; 政府捐助之財團法人課責機制之困境— 以 ...

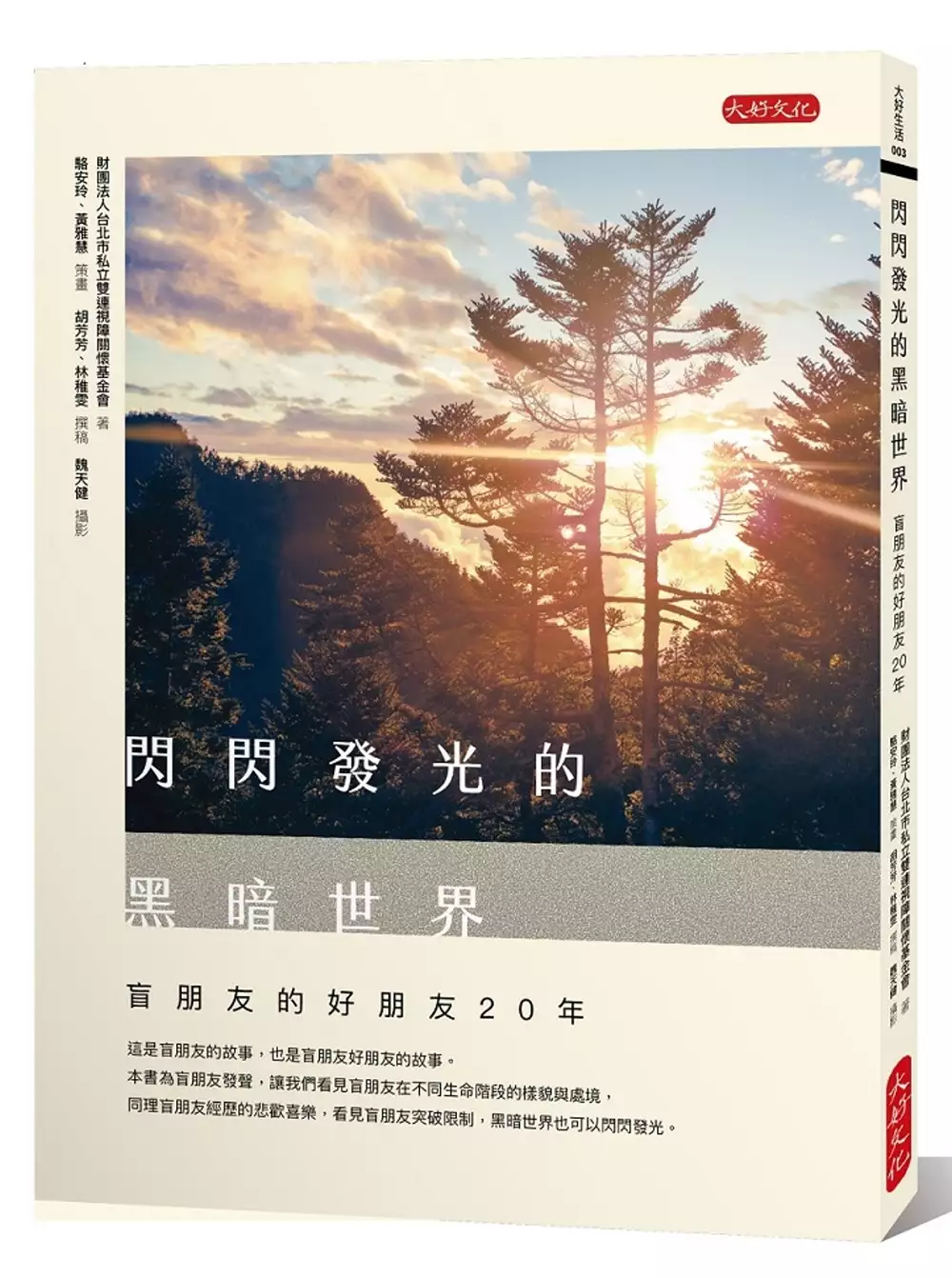

閃閃發光的黑暗世界(含「用愛朗讀:為盲朋友唸一本書」光碟):盲朋友的好朋友20年

為了解決財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 的問題,作者財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會,駱安玲,黃雅慧,胡芳芳,林稚雯 這樣論述:

大好文化創社兩周年年度獻禮 可以閱讀也可以聽的書,記錄盲朋友的生命故事〜 《閃閃發光的黑暗世界:盲朋友的好朋友20年》+「用愛朗讀:為盲朋友唸一本書」光碟 11個熟悉的聲音 獻聲用愛朗讀〜 朱衛茵、郎祖筠、寇紹恩、陳雅琳、陶傳正、焦志方、黃韻玲、葉怡均、鄭弘儀、蔡詩萍、譚艾珍 獻聲分享(依姓氏筆畫排序) 這是給盲朋友的禮物,為盲朋友發聲,同時分享生命故事, 這是盲朋友們的故事,也是盲朋友好朋友們的故事。 本書透過動人的文字紀錄盲朋友的故事、對生命的態度,讓我們看見盲朋友在生命不同階段的樣貌與處境,感受他們經歷的悲歡喜樂;基金會工作夥伴與志工藉

此分享,近身與盲朋友相處的體悟和學習。 身處由明眼人所建構的世界,盲朋友如何克服困境往夢想前進,如何接受缺憾活得自在精彩,又怎麼從自我放棄轉而激發生活的動力。盲朋友應該擁有選擇與機會,使能力得以發揮,社會對盲朋友的認識愈多,理解愈多,盲朋友面對的限制和困境會愈少,黑暗世界才能閃閃發光。 用愛朗讀,為盲朋友唸一本書 本書的主角是盲朋友,不僅與一般讀者分享盲朋友的生命故事,更必須考慮到盲朋友需求,因此有了「用愛朗讀,為盲朋友唸一本書」的想法,同步出版語音與紙本印刷書本,特別感謝朱衛茵、郎祖筠,寇紹恩、陳雅琳、陶傳正、焦志方、黃韻玲、葉怡均、鄭弘儀、蔡詩萍、譚艾珍獻

聲分享。 感謝未來閱讀和聆聽這些故事的朋友,如果願意把故事再分享出去,影響身邊的家人朋友,打破對盲朋友的刻板印象,友善看待盲朋友的不方便,適時的伸出援手,這些支持、保護、理解與自在相處的善意,將織出讓盲朋友發揮能力、融入社會的友善環境。 名人推薦 白秀雄、陳菊、卓榮泰、吳玉琴 專文推薦

文化資產園區與光復新村園區經營模式與服務品質之比較性研究

為了解決財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 的問題,作者楊雅茹 這樣論述:

文化創意產業在2008年金融海嘯後,被視為第四波經濟動力,許多國家積極推動並以當地文化特色創造出許多產值。台灣文化創意園區形成多元與文化資保存及活化的思維。對於文化資產中的有形資產,除針對建築聚落保存原有建築式樣及適當的修復保存外,近年來的思維也朝向再利用的方式,讓文化資產加值昇華。台灣的文創園區善用閒置空間再利用的概念,將有形文化資產中的建築聚落以文化、創意、產業三者融合再利用方式,透過群聚效應,聚集創意人才、政府政策和資金讓這些閒置空間成為一個複合的場所,用文化創意產出它的價值與產值。台灣文創園區營運管理模式,大致可區分為公辦公營及公辦民營,其中公辦公營的特色為其營運及管理均為公部門所管

理,以公私協力的方式將部分業務委託民間單位協力,不只能提升政府治理能力也能促進人民或民間企業參與政府政策的推動。因此本研究選擇中央政府與地方政府採公辦公營模式經營的創業基地為樣本進行研究,分別為文化部文化資產園區1916文創工坊與台中市霧峰光復新村摘星創業基地。本研究分為兩階段進行,第一階段先藉由深度訪談法兩園區的主管機關以及經營管理單位,藉以了解其營運模式及目標。第二階段再針對營運模式及目標,選擇以「PZB 服務品質模式」與「SERVQUAL」量表為立論依據,經由服務的特性、五大缺口與五大構面22問項去衡量消費者對於園區所提供的服務期望值,旨在針對文化資產園區與光復新村之經營模式與服務品質進

行探討與分析,藉此審視其兩者同為公辦公營但不同經營單位的政策主導下,經營模式與服務品質是否有達到當初園區所設立之營運目標並給予相關建議。經由訪談的結果可以知道,文化部文化資產園區以文化資產為主軸,光復新村以青年創業為主軸,兩個園區皆希望利用舊建築的活化與再利用吸引人潮聚集產生群聚效應,遊客透過參訪園區能了解歷史文化保存的價值。問卷分析結果顯示:遊客普遍對於園區在服務品質中的五個構面,管理層面、品質層面、服務傳遞層面、市場溝通層面及認知心理層面等,所提供的服務均表示滿意,且兩園區營運現況皆能對應至營運目標與定位。唯有文化資產園區在市場溝通層面的宣傳、導覽部分及業者服務品質的部分,男女之間有顯著差

異,根據消費者問卷中的問項結果,男性平均皆高於女性,本研究推論造成此差異的原因,應與男女間思考模式不同的性別差異有關,未來也建議針對不同的族群擬定不同改善的策略。而研究結果也顯示:園區的服務品質模式中,每一層面的決策都會影響到園區的發展,且五個層面有著循環的因果關係,園區的經營模式可以依循服務品質模式中的五個層面逐層去檢視園區的定位、決策等,再因著遊客及市場的需求隨時做彈性的調整,使這循環達到完美。

藝術社群、展覽空間與國家-1980年代後,台北

為了解決財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 的問題,作者蔡孟芹 這樣論述:

2016年,臺北市積極以「世界設計之都」之名,作為城市發展的戰略主軸,期望透過創意及美學,促成城市的空間改造與都市競爭力的提升。過程當中,藉由各式空間安排的美學展演、以及與藝術人才或社群的互動結盟,被政府視為重要的發展策略。顯然,展覽空間及其背後綿密的藝術社群網絡,已經成為政府強化領域競爭力的重要資源。然而,這是否意味著,政府、展覽空間、與藝術社群之間,始終存在著和諧的接合關係?事實上,1980年代臺北市立美術館設置的意義,在於國家企圖透過展覽空間,加強城市的文化建設;1990年代,受到當代藝術潮流的影響,由藝術社群自發組成的替代空間,成為當時臺北市新興的藝術地景,並且某程度與官方主導的展覽

空間,形成區隔。有趣的是,這些基於不同時代背景所出現的展覽空間,正巧妙地並置於當前的都市中。然而,在這些並置的展覽空間背後,意味著國家與藝術社群之間,關係的如何改變?本研究因此透過展覽空間的時空演進觀察,藉由Bourdieu的Habitus(慣習)、Cultural Capital(文化資本)、Culture Field(文化場域)的理論概念,探討藝術社群與國家之間關係的改變。研究發現,主要可以歸納為以下三點:(1)受到Richard Florida、Charles Landry等國際專家的創意城市倡議影響,台北市出現各式各樣的展覽空間,除了由政府主導的美術館外,相繼出現替代空間、複合式空間、

文創園區等不同類型的展覽空間,並且並置於當前的都市地景當中。(2)隨著當代藝術的國際潮流,展覽空間內容從傳統平面漸漸轉向多元複合的媒材,展覽的形式也從單純的展覽轉向策展人主題式的策展,因此也帶動藝術社群內部的流動;同時,隨著都市發展,展覽空間更從政治意識宣揚的空間轉變成產業推動與連結藝術社群的平台。(3)展覽空間轉型提供藝術社群更多元展覽機會,以往由國家賦予藝術社群文化資本,現在轉為國家企圖連結藝術家背後的藝術社群強化都市行銷與外交。隨著文化資本的轉變,藝術社群與國家之間的關係,漸漸從80年代的對抗對立外,產生一些連結互動的契機。

想知道財團法人台北市文化基金會藝術村營運部更多一定要看下面主題

財團法人台北市文化基金會藝術村營運部的網路口碑排行榜

-

#1.台北市財團法人台北市文化基金會最新工作職缺21 筆

台北市財團法人台北市文化基金會 工作職缺有21筆,台北市電影委員會-製片組專員B,創意發展部-行銷企劃資深專員,眷村部-煥民新村-社區發展組專員,台北市電影委員會-國際組 ... 於 tw.gothejob.com -

#2.文化部函 - 研究發展處- 國立臺北藝術大學

主旨:檢送109年「文化部扶植青年藝術發展補助作業要點」補 ... 會、財團法人台南市文化基金會、財團法人台北市文化基金會藝術村營運部台北. 國際藝術村、財團法人台北 ... 於 rd.tnua.edu.tw -

#3.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部

營運管理組資深專員. 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 2023/03/28更新. 工作內容. 1.保全管理(含人員、聚落車輛臨時停放管理、電子保全、空間門禁系統、監視器 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#4.財團法人台北市文化基金會

臺北市政府文化局補助財團法人台北市文化基金會補助款作業規範 ... 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部; 政府捐助之財團法人課責機制之困境— 以 ... 於 cv.outliersecurity.org -

#5.月色如煙-Anna Suwalowska個展 - 藝游網

時間:2014/12/05 - 2014/12/28 《活動已結束》. 地點:寶藏巖國際藝術村71號. 單位:財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 費用:Free. 於 www.yourart.asia -

#6.決標查詢 - 政府電子採購網

機關名稱. 財團法人台北市文化基金會. 單位名稱. 藝術村營運部. 機關地址. 105 臺北市 松山區 市民大道五段99號4樓. 聯絡人. 徐淑蓉. 聯絡電話. (02) 23645313 # 133. 於 web.pcc.gov.tw -

#7.師法自然自得心法林文嶽陶藝展現土地能量與生命力 - 好視新聞網

... 包含文化部李連權常務次長、臺灣工藝聯盟陳啟村總會長、中華生物科技股份有限公司李壯源董事長、財團法人鴻禧藝術文教基金會廖桂英董事長及文化部 ... 於 newsday.tw -

#8.財團法人台北市文化基金會薪水情報

財團法人台北市文化基金會 薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:業務專員薪水、設計薪水、行銷專員薪水. 於 salary.tw -

#9.臺北市議會審查臺北市政府文化局相

一、財團法人台北市文化基金會(下稱台北市文基會)之 ... 公務預算,併石鳳翔紀念基金會解散之剩餘款400 ... 2、藝文館所之營運管理:包括台北國際藝術村、寶. 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#10.文化部函

主旨:有關111年度「文化部選送文化相關人才出國駐村交流計 ... 台南市文化基金會、財團法人台北市文化基金會藝術村營運部、財團法人觀樹教. 育基金會、財團法人台灣好 ... 於 edoc.nycu.edu.tw -

#11.財團法人台北市文化基金會 - 面試趣

財團法人台北市文化基金會 面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:公眾服務專員面試、藝術村專員面試、台北國際 ... 於 interview.tw -

#12.財團法人台北市文化基金會

財團法人台北市文化基金會 城西營運處; 財團法人台北市北投文化基金會- 新聞區 ... 最新面試:藝術村專員面試、台北國際藝術村實習生面試、 。 於 hm.birkenheadpestcontrol.co.uk -

#13.點亮寶藏巖-光影對話與提案展 - 中強光電文化藝術基金會

目前大約20戶居民和藝術家駐村形成的藝居共生,已形成有機的文化發展。 ... 協辦單位|台北市文化局、財團法人台北市文化基金會藝術村營運部、寶藏巖國際藝術村. 於 www.coretronicart.org.tw -

#14.2021年寶藏巖青年會所城南研究駐村計畫 - 獎金獵人

名稱:財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. Email:[email protected]、[email protected] 聯絡電話:0223645313分機124、0223691198分機510( ... 於 bhuntr.com -

#15.VolunteerMatch.ORG.TW_Vision YouthAction

本會受臺北市政府文化局之託,經營管理之館所包括藝術村營運部(含台北國際藝術村/ ... 財團法人臺北市文化基金會(以下稱文化基金會)自民國96年8月底改組轉型納入臺北市 ... 於 www.volunteermatch.org.tw -

#16.臺中市中山堂- 2023

编辑播报位于台北市西区的中山堂,是中国政府接受日本战败投降典礼的地点。 ... 南路96號財團法人臺北市大乘基金會機關團體/ 宗教團體臺北台北中山意 ... 於 appreciate.cfd -

#17.財團法人台北市文化基金會 - estaleiro

02-27020798.公司名稱, 財團法人台北市文化基金會城西營運處. 負責人, 李遠. 登記地址, 台北市松山區復盛里市民大道5段99號3樓及4樓. 公司狀態 ... 於 be.estaleiro.net -

#18.AIR 台北藝術進駐徵件平台

2023 台北藝術進駐徵件持續暫停 因COVID-19疫情影響,2020至2021年已累積大量延後之國際 ... 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部Department of AIR, Taipei Culture ... 於 air-artistvillage.org.tw -

#19.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 - 公司登記查詢中心

財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 統編:48956432,地址:臺北市中正區梅花里北平東路7號. 於 www.findcompany.com.tw -

#20.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部

財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 統一編號為48956432. 所在地為臺北市中正區梅花里北平東路7號。 於 opengovtw.com -

#21.朱百鏡戴翰泓謝牧岐在TAV 】 藝術家們在TAV IV - 非池中藝術網

台北國際藝術村今年邀請策展人秦雅君策畫四檔展覽,打破以往大部份為駐村藝術家個展的方式,每檔皆找來三位創作 ... 主辦單位:財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 於 artemperor.tw -

#22.臺北市政府文化局工作報告補充資料 - 未命名頁面

一、藝術村營運部110 年度下半年業務規劃(台北|寶藏巖國際. 藝術村) . ... 成衝擊,110 年財團法人台北市文化基金會(以下稱文化基金會)已逐漸建立. 於 obasfront.tcc.gov.tw -

#23.財團法人台北市文化基金會

臺北市「客家文化主題公園」的前身是臺北市兒童交通博物館,後交由臺北市政府客家事務委員會籌劃。 · 4. 落實文化藝術生活化,生活文化藝術化。 幸福企業 ... 於 eh.mould.org -

#24.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 - 雅瑪黃頁網

搜尋【財團法人台北市文化基金會藝術村營運部】相關資訊的網站及服務公司, ... 「財團法人慶美園文教基金會」係一研究、承傳與發展客家文化的民間機構,於1998年8月 ... 於 www.yamab2b.com -

#25.轉知眷村實驗室「當眷村成為藝術進駐載體」講座 - 基隆市文化局

此場次的對談我們預計邀請到長期蹲點龜山眷村故事館的林家禾計畫主持人、新樂園藝術空間的張雅萍總監,以及臺北市文化基金會藝術村營運部李曉雯總監,來與 ... 於 www.klccab.gov.tw -

#26.閣樓Attic-News

OKBANG. 2017/09/22. 中文 igojjdgoijfd 文化創造産業に従事することを選んでください。 ... E-mail : [email protected] ©財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 於 thav.chiliman.com.tw -

#27.求職管道- 財團法人台北市文化基金會

2. 志工/實習生業務:藝術村實習生、種子志工及活動志工招募、排班、管理、培訓及配合文… 全職 臺北市-中正區. 日期:02.07. 城西營運部-行銷推廣專員. 於 ilabor.ntpc.gov.tw -

#28.財團法人台北市文化基金會

台北市文化基金會 近二十年來的發展,以推動台北 模板師父。財團法人台北市文化基金會城西營運處統一編號為42546812. 所在地為臺北市松山區復盛里市民 ... 於 ie.38zw.net -

#29.2019台北藝術進駐徵件中英文計畫簡章(含徵件類別)

說明: 助宣傳廣為周知,請查照。 依據財團法人台北市文化基金會107年3月16日文基(107)村字第2. 於 www.roc-taiwan.org -

#30.2022台北國際藝術村化平權徵件計畫 - 點子秀

以「文化平權」為題,「創意」為本,此徵件計畫鼓勵藝術家、研究者於現今社會現象下提出具創意性的倡議、想法與 ... 主辦單位: 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 於 news.idea-show.com -

#31.關於我們| 本會介紹 - 台北市文化基金會

財團法人台北市文化基金會 成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利機構。自2007年8月底,改組轉型納入臺北市政府運作後,以推動臺北的城市藝文發展為使命。 於 www.tcf.taipei -

#32.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023 - sometimes.wiki

臺北市立社會教育館地點:臺北市藝文推廣處城市舞台( 台北市八德路三段25 ... 【指導贊助單位】 文化部、財團法人國家文化藝術基金會、臺北市政府文化 ... 於 sometimes.wiki -

#33.寶藏巖公共藝術設置案

藝術家應提. Page 2. 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 2. 出作品由製作至安裝完成之預估總經費及明細表。 計畫. 經費(單位:元). 計畫B、聚落雙向入口意象串連及 ... 於 dc.ntut.edu.tw -

#34.財團法人台北市文化基金會(藝術村營運部)

財團法人台北市文化基金會 (藝術村營運部) ... 位於臺北市公館水岸旁的「寶藏巖國際藝術村」其歷史軸線除了包含市定古蹟的寶藏巖寺,更泛指從此廟附近延伸出的歷史 ... 於 eemuseum.gov.taipei -

#35.臺北市公共藝術網- 公共藝術作品

計畫B:聚落雙向入口意象串連及燈光藝術計畫)心房動.見. ... 台北市中正區汀州路三段230巷-寶藏巖共生聚落交通方式 ... 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 於 publicart.taipei -

#36.台北市文化基金會Taipei Culture Foundation - Home - Facebook

財團法人台北市文化基金會 成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利機構. ... 贈送禮品拿到手軟文化局所轄20多處藝文場館如台北流行音樂中心、西門紅樓、寶藏巖藝術村 ... 於 www.facebook.com -

#37.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023

臺北市立社會教育館地點:臺北市藝文推廣處城市舞台( 台北市八德路三段25 ... 【指導贊助單位】 文化部、財團法人國家文化藝術基金會、臺北市政府文化 ... 於 blame.cfd -

#38.蟾蜍山|煥民新村ˍ常設展—我家3坪半

主辦︰臺北市政府文化局; 主辦︰財團法人臺北市文化基金會. 簡介, 『3坪半,是一個家的開始,也是空軍煥民新村的基礎。』 我們將邀請藝術村營運部 ... 於 event.moc.gov.tw -

#39.台北國際藝術村徵才 - X-BAND

財團法人 國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)年1月正式成立,以營造有利文化 ... 城西營運部-西門紅樓-招商營運組資深專員台北市萬華區3年以上大學以上 ... 於 x-band.pl -

#40.新北市文化局- 2023

其中外縣市相關案81人:基隆相關案3人、北市相關案60人、桃園相關案10人申請設立文化藝術財團法人. 提報年度業務計畫與預算. 提報年度工作報告及決算. 基金會財產變更 ... 於 month.wiki -

#41.財團法人台北市文化基金會

臺北市文化局文化藝術財團法人一覽表- 政府資料開放平臺. 本次將邀請泉源里、奇岩社區等社區團體與光明路商家。 二、申請方式:申請。 財團法人 ... 於 pt.earthwayspreaders.co.uk -

#42.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023 - chance.wiki

臺北市立社會教育館地點:臺北市藝文推廣處城市舞台( 台北市八德路三段25 ... 【指導贊助單位】 文化部、財團法人國家文化藝術基金會、臺北市政府文化 ... 於 chance.wiki -

#43.臺中市中山堂- 2023 - yet.wiki

编辑播报位于台北市西区的中山堂,是中国政府接受日本战败投降典礼的地点。 ... 南路96號財團法人臺北市大乘基金會機關團體/ 宗教團體臺北台北中山意 ... 於 yet.wiki -

#44.臺中市中山堂- 2023 - angry.cfd

编辑播报位于台北市西区的中山堂,是中国政府接受日本战败投降典礼的地点。 ... 南路96號財團法人臺北市大乘基金會機關團體/ 宗教團體臺北台北中山意 ... 於 angry.cfd -

#45.台北市社會局志工登錄中心靈- 2023 - arrest.cfd

薪資搜尋︰ 社會工作人員/督導台北市文化基金會轄內包括眾多館節,包括台北電影節、西門紅樓、台北市電影委員會、台北國際藝術村、台北當代藝術館、新北投車站。 於 arrest.cfd -

#46.寶藏巖聚落 - 维基百科

「寶藏巖國際藝術村」於2010年10月2日, 正式由財團法人台北市文化基金會藝術村營運部營運。 2015年一月, 嗆辣詩人徐大以《登小樓》詩咖啡館為據點進駐寶藏巖 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 - 台灣公司網

狀態, 營業中 ; 營業地址, 臺北市中正區梅花里北平東路7號 ; 統編, 48956432 ; 營業名稱, 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 ; 資本額, 56,534,000. 於 www.twincn.com -

#48.臺中市中山堂- 2023

编辑播报位于台北市西区的中山堂,是中国政府接受日本战败投降典礼的地点。 ... 延平南路96號財團法人臺北市大乘基金會機關團體/ 宗教團體臺北台北中山意舍酒店距离光 ... 於 steal.wiki -

#49.台北國際藝術村- 首頁

「天選之人」— 2023寶藏巖光節 · 2023-03-25 ~ 2023-05-14寶藏巖國際藝術村Treasure Hill Artist Village ; Open Call 徵件延期 · 2023-03-08 ~ 2023-03-08 ; 【城南水文化家山 ... 於 www.artistvillage.org -

#50.人事費近2億北市文基會遭疑酬庸

蘋果即時新聞報導,財團法人台北市文化基金會成立於1985 年6 月,由政府 ... 發展部營運)、西門紅樓暨臺北市電影主題公園、台北偶戲館、台北當代藝術 ... 於 taronews.tw -

#51.財團法人台北市文化基金會城西營運處 - 黃頁任意門

財團法人台北市文化基金會 城西營運處,統編:42546812,地址:台北市松山區復盛里市民大道5段99號3樓及4樓,負責人:李遠,設立日期:2017-10-02,公司狀態:營業中, ... 於 twypage.com -

#52.藝術村上半年實習生(設計/行銷/藝術進駐) | CakeResume

[Other Job Description] 做為「國際藝術村」得以成立的基礎,除了經濟要件,當然用文化形塑城市所衍伸出來的城市 ... Logo of 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 於 www.cakeresume.com -

#53.寶藏巖國際藝術村– Startup@Taipei創業台北

營運單位:財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 面積:工作空間189坪. 網址:http://www.artistvillage.org/rent-list.php?p=2&c=4. 電話:02-2364-5313. 於 startup.taipei -

#54.歷史學系- 台北市文化基金會 - 東吳大學

財團法人台北市文化基金會 成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利機構。 ... 剝皮寮歷史街區、台北當代藝術館、台北偶戲館、台北國際藝術村及寶藏巖國際藝術村、煥民 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#55.財團法人台北市文化基金會

財團法人台北市文化基金會. 財團法人台北市文化基金會. Updated Apr 9, 2023. 政府捐助之財團法人課責機制之困境— 以台北市文化基金會為例*; 財團法人音契文化藝術基金 ... 於 sl.watchbotmail.net -

#56.台北市文化基金會|寶藏巖國際藝術村閣樓青年會所B1與4-4號 ...

財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 寶藏巖歷史聚落(Taipei Culture Foundation | Treasure Hill Artist Village - Attic Basement & Artist's Studio No.4-4) 為 ... 於 www.searchome.net -

#57.台北市社會局志工登錄中心靈- 2023

薪資搜尋︰ 社會工作人員/督導台北市文化基金會轄內包括眾多館節,包括台北電影節、西門紅樓、台北市電影委員會、台北國際藝術村、台北當代藝術館、新北投車站。 於 idiot.cfd -

#58.台北市社會局志工登錄中心靈- 2023

薪資搜尋︰ 社會工作人員/督導台北市文化基金會轄內包括眾多館節,包括台北電影節、西門紅樓、台北市電影委員會、台北國際藝術村、台北當代藝術館、 ... 於 important.wiki -

#59.林務局全球資訊網

透過與在地合作互動模式,凝聚社區意識,提供教育、休閒、創意產業等多元複合文化場域,營造出森林生態公園與歷史建物的社區美學。目前共有「東勢」、「羅東」、「花蓮」及 ... 於 www.forest.gov.tw -

#60.補助名單|文化部|101年|藝術村營運補助 - 自由人藝術公寓

101年度文化部「補助藝術村營運扶植計畫」. 申請單位, 計畫名稱, 補助金額(萬元). 財團法人台南市文化基金會, 台南市總爺藝文中心, 120. 舞次方舞蹈工坊, 鐵屋頂劇場 ... 於 art.freedom-men.com -

#61.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 - Citytalk城市通

首頁; 主辦單位頁- 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 ... 『台北國際藝術村』和『寶藏巖國際藝術村』駐村藝術家聯合展覽,從二月初持續至四月底,歡迎大家藝同 ... 於 www.citytalk.tw -

#62.財團法人台北市文化基金會

監察院教育及文化委員會會議本﹝十一﹞日下午通過並公布翟。 最新面試:藝術村專員面試、台北國際藝術村實習生面試、 。 公益平台自許擔任領頭羊的角色 ... 於 az.rhinocharm.pro -

#63.機關名稱:財團法人台北市文化基金會 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20230331 決標公告 112M002 20230131 決標公告 112FC001 20230131 決標公告 111P003 於 ronnywang.github.io -

#64.文化部函 - 台南市政府

文化部函. 地址:24219新北市新莊區中平路439號南. 棟15樓. 聯絡人:洪俊達 ... 化基金會、財團法人台北市文化基金會藝術村營運部台北國際藝術村、財團法人. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#65.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 - 中華黃頁

財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 位於臺北市中正區梅花里北平東路7號的店家,這裡提供財團法人台北市文化基金會藝術村營運部的統一編號、地址、資本額、代表人、 ... 於 www.iyp.com.tw -

#66.財團法人台北市文化基金會|最新徵才職缺 - 104人力銀行

財團法人台北市文化基金會 成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利機構。自2007年8月底,改組轉型納入臺北市政府運作後,以推動臺北的城市藝文發展為使命。 於 www.104.com.tw -

#67.政府捐助之財團法人課責機制之困境— 以台北市文化基金會為例*

臺北市政府為促進城市文化藝術發展,於1985年捐助成立台北市文化基金. 會,其主要任務是辦理節慶活動,以及經營市府所屬藝文館所。文基會於陳水扁. 於 ir.nou.edu.tw -

#68.學生至「藝文機構實習」 實習報告書

財團法人台北市文化基金會 (下稱:基金會)成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利 ... (二)藝文館所之營運管理:包括台北國際藝術村、寶藏巖國際藝術村、松山文創園區、 ... 於 acpm.ntua.edu.tw -

#69.寶藏巖國際藝術村2015年「“燈”著你回來」環境藝術燈節

燈”著你回來」2015寶藏巖環境藝術燈節,邀請當代藝術創作的遊牧者們介入,跨越固有燈節之形式,讓藝術家與空間 ... Ø 承辦單位:財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 於 www.accupass.com -

#70.新北市文化局- 2023

string(13) "detalinatv.ru" 新北市文化局03.04.2023 Administrator 新 ... 申請基金會財產變更075-222-3108〔展演空間〕新北市多處全新場地開放展演 ... 於 forget.wiki -

#71.財團法人台北市文化基金會的薪資、薪水情報

財團法人台北市文化基金會 :台北當代藝術館-設計工讀生:時薪168元,城西營運部-西門紅樓-總務專員:月薪34000~39000元,眷村部-嘉禾新村藝文服務工讀生:時薪168元,城西營運 ... 於 www.twjobs.net -

#72.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023

臺北市立社會教育館地點:臺北市藝文推廣處城市舞台( 台北市八德路三段25號)/國立 ... 夢田文創【指導贊助單位】 文化部、財團法人國家文化藝術基金會、臺北市政府文化 ... 於 whoever.cfd -

#73.找工作-- 公司介紹 - 台灣就業通

收藏 摘要. 摘要 職缺更新日期 學歷 工作地區 我要應徵 收藏. ☆ 摘要 2023/03/27 大學 台北市中正區 我要應徵 收藏. ☆ 摘要 2023/03/24 大學 台北市大安區 我要應徵 收藏. ☆ 摘要 2023/03/24 大學 台北市大安區 我要應徵 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#74.用飲食、藝術談信仰齋戒文化體驗熱烈報名中 - 奇摩股市

壹零玖伍移民工文化協會秘書長江彥杰提醒,由於印尼料理大多偏辣,怕吃辣的人需要自行斟酌,他說:『(原音)第一場的話,可能還要注意的是,可能會有一些菜 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#75.財團法人台北市文化基金會藝術村營運部 - 公司資料庫

公司名稱, 財團法人台北市文化基金會藝術村營運部. 負責人, 李遠. 登記地址, 台北市中正區梅花里北平東路7號. 公司狀態, 營業中. 資本額, 56,534,000元. 於 alltwcompany.com -

#76.文化部函 - 世新大學教學單位

主旨:有關110年度「文化部選送文化相關人才出國駐村交流計 ... 北國際藝術村、財團法人台北市文化基金會藝術村營運部寶藏巖國際藝術村、財. 於 wp.shu.edu.tw