財團法人 小 小 幸福基金會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦竹山美奈子寫的 小愛的祕密:媽媽代替唐氏症的小愛寫給大家的信 可以從中找到所需的評價。

輔仁大學 社會工作學系碩士班 王潔媛所指導 林資靜的 失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程 (2021),提出財團法人 小 小 幸福基金會關鍵因素是什麼,來自於失能老人、家庭照顧者、外籍家庭看護工、決策歷程。

而第二篇論文國立臺北商業大學 創意設計與經營研究所 葉柏虦所指導 林嫦娥的 音樂類型與音量對中高齡者之再認記憶與反應時間研究 (2021),提出因為有 音樂、中高齡者、再認記憶、反應時間的重點而找出了 財團法人 小 小 幸福基金會的解答。

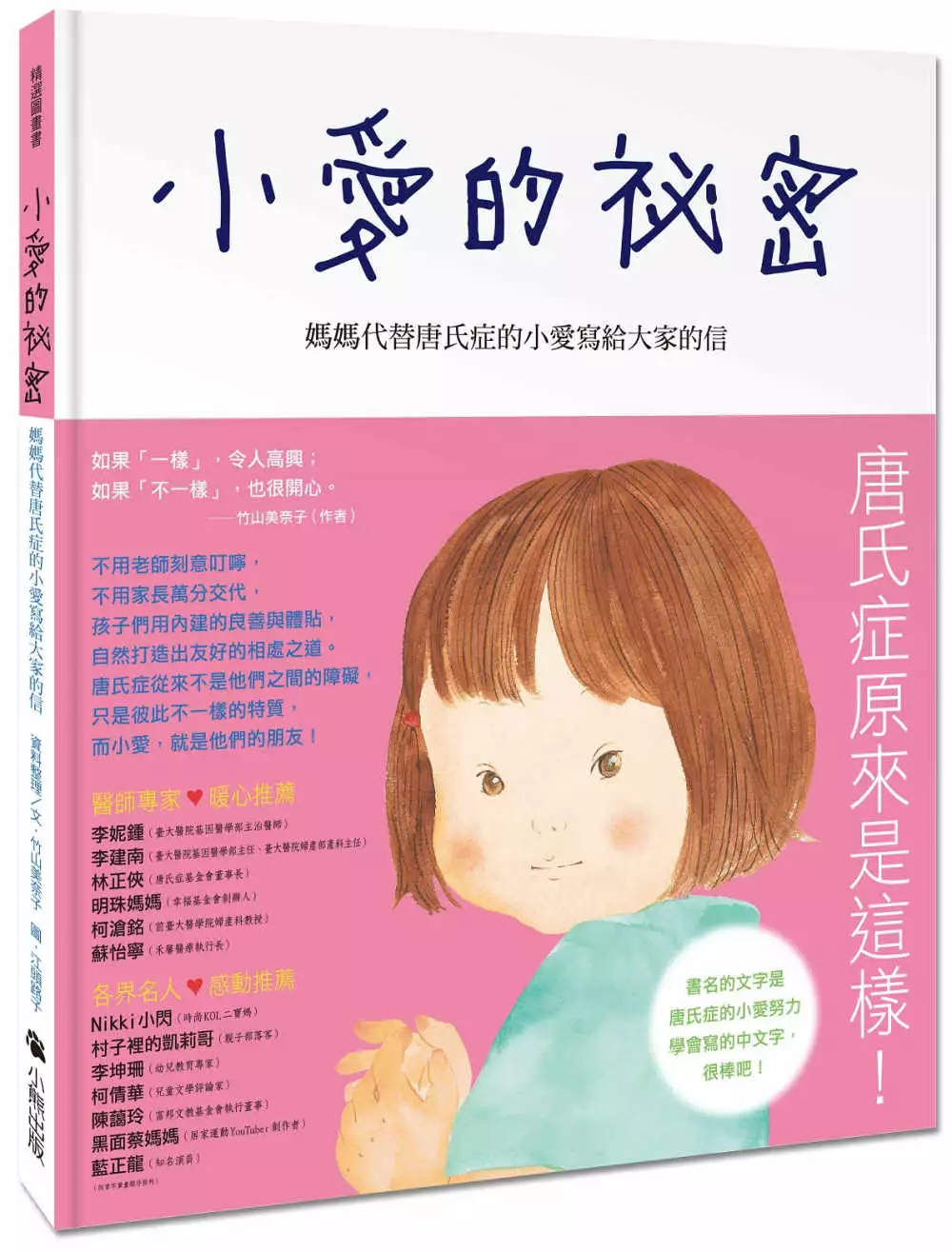

小愛的祕密:媽媽代替唐氏症的小愛寫給大家的信

為了解決財團法人 小 小 幸福基金會 的問題,作者竹山美奈子 這樣論述:

「唐氏症」原來是這樣! 不用老師刻意叮嚀,不用家長萬分交代, 孩子們用內建的良善與體貼,自然打造出友好的相處之道。 唐氏症從來不是他們之間的障礙,只是彼此不一樣的特質, 而小愛,就是他們的朋友! ★透過真實的人物──小愛,與她身邊真真切切發生的事,說明唐氏症的特徵、造成唐氏症的原因,以及和他們相處的方法。 ★由唐氏症基金會董事長林正俠擔任導讀、公益財團法人日本唐氏症協會代表理事玉井邦夫監修,並由臺大醫院基因醫學部主任李建南審訂。 ★書末特別附錄「唐氏症的主要特徵」,整理出有關小愛的案例資訊,提供做為生活課程的教學指引。 小愛與其他小學四年級生站在一起時,她的身材明

顯較為嬌小,臉上有明顯的雙眼皮,眼角還有一點上揚,這是因為她有一種被稱為「唐氏症」的生理障礙。 我們的身體表現,是由一種叫做「染色體」的設計圖來決定,裡面記載了許多關於我們的情報。有人的個子高、有人的頭髮自然捲、有人的眼珠是褐色的……這些都是因為我們從爸爸、媽媽那裡遺傳了不同的染色體。就算是長得很像的兄弟姊妹,一定也各有擅長或不擅長的事,相似或不相似的地方,對吧? 染色體兩條構成一對,總共有23對,但是唐氏症的人的第21對染色體卻有3條,這也使得他們有一點點不一樣。他們的心臟、視力不好,有人連聲音也聽不清楚;肌肉的力量較弱,無法快速移動,容易姿勢不良;嘴巴周圍的肌肉

沒有力氣,說話不清楚;調節體溫的功能異常,有時無法正常排汗,有時卻又出汗過多……和小愛一樣,每個唐氏症的人多少都有一些像疾病一樣的特徵。 原本就讀特殊教育學校的小愛,雖然動作比較慢,但慢慢做、慢慢學,也學會了很多事。小學三年級時,在老師的建議下,轉學到住家附近的小學,透過與常態學校的孩子相處,累積更多的學習經驗。大家一同到公園郊遊時,小愛因為體力不支,一下子就感到疲累,連就在一旁的公園長椅都走不到,只能馬上坐下來休息,沒有老師的特別說明,同學們有默契的陪著小愛席地而坐,沒有抱怨、沒有責罵,伴隨他們的,只有無盡的笑聲。 新的學校裡充滿溫柔可靠的朋友,能夠轉學到這裡,真

是太好了! 從孩子純真的相處中,感受身邊微小卻真摯的愛; 這種微小卻美好的影響,如果能擴散到更多的地方, 將會是一件多麼值得欣慰的事! 醫師專家暖心推薦 ‧李妮鍾(臺大醫院基因醫學部主治醫師) ‧李建南(臺大醫院基因醫學部主任、臺大醫院婦產部產科主任) ‧林正俠(唐氏症基金會董事長) ‧明珠媽媽(幸福基金會創辦人) ‧柯滄銘(前臺大醫學院婦產科教授) ‧蘇怡寧(禾馨醫療執行長) 各界名人感動推薦 ‧Nikki小閃 (時尚KOL二寶媽) ‧村子裡的凱莉哥(親子部落客) ‧李坤珊(幼兒教育專家) ‧柯倩華(兒童文學評論家) ‧陳藹玲

(富邦文教基金會執行董事) ‧黑面蔡媽媽(居家運動YouTuber創作者) ‧藍正龍(知名演員) (依首字筆畫順序排列) 我相信無論是哪個孩子見到唐氏症者,一定都會覺得很不可思議吧!「為什麼他們說話會這個樣子?」、「為什麼每個唐氏症者都長得很像?」、「為什麼……」這些大家對唐氏症者的疑問,如果能在日常互動中解決,應該就能和唐氏症者當朋友吧?這本圖畫書裡便寄託著我這樣的願望。我衷心希望這本圖畫書可以讓更多人了解唐氏症,並對唐氏症者更加熟悉。──玉井邦夫(公益財團法人日本唐氏症協會代表理事) 「唐氏症」對許多人而言,是個既熟悉又陌生的症候群。透過這本圖畫書,淺顯易懂的

分享唐氏症孩子有什麼樣的需求和不同,能增加孩童同理心的培養,也減少因為不了解而產生的校園衝突。畢竟,家長的陪伴、同儕的鼓勵和師長的認同是對唐氏症孩子最好的學習營養。希望透過這本書對「唐氏症」的說明,讓這群小天使般的孩子都能像知名日本書法家金澤翔子一樣,找到那扇上帝為他們多開的門窗,讓他們都有「拾夢」的勇氣。──李建南(臺大醫院基因醫學部主任、臺大醫院婦產部產科主任) 書中的主角小愛,因為有著周遭人們的理解與陪伴,而有更多力量與方法跨越先天的障礙。期待透過這本淺白易懂的圖畫書,讓大家更了解唐氏症,並對弱勢及不同的人們有更多的包容與關懷。每一份善意都是他們未來的光。──明珠媽媽(幸福基金會創

辦人) 《小愛的祕密》以友善的觀點描繪唐氏症小孩,在「人」的概念上建立真實的理解。寫作的手法高明有趣,圖像兼具清晰解說與溫柔美感,巧妙的以母親的愛與小孩的真誠首尾呼應,深刻動人。讀過這本書的小孩,自然會開心的和小愛做朋友!這本書提供了寬闊的視野思索「人是什麼?」、「生命是什麼?」,應列為每個小學生必讀。──柯倩華(兒童文學評論家) 對於這些特別的孩子,我們要試著用同理心而不是用同情心對待,當同理後,很多時候我們會發現慢飛的孩子不是不會,而是需要更多一點時間慢慢會,讓我們學習多一點點的等待,陪著他們一起慢慢飛。──村子裡的凱莉哥(親子部落客) 愛從不需要條件,尤其是母親對孩子…

…──陳藹玲(富邦文教基金會執行董事) 小愛讓孩子們學會同理別人的不一樣,學會用溫暖的眼光看待這個世界。──黑面蔡媽媽(居家運動YouTuber創作者) 請用了解取代同情。──藍正龍(知名演員) 不一樣沒關係,用愛長大最重要。──Nikki小閃(時尚KOL二寶媽) *無注音

財團法人 小 小 幸福基金會進入發燒排行的影片

當一個人能煩惱變老、變醜,是幸福的,然而生命中有許多限制,尤其當生老病死突然臨到,心理的恐慌難以言喻,多麼希望今天像昨天一樣平凡。親子天下嚴選作家#葉揚、數感實驗室創辦人 #賴以威、921受災戶小緁與資深相聲演員 #宋少卿 4個人生故事,述說經歷生離死別後,最要珍惜的是真實陪伴,相聚時刻。

00:00:00 作家葉揚:終止孩子的心跳,是最痛苦的決定

作家葉揚懷第二胎24週時,寶寶確認為愛德華氏症,將有嚴重先天缺陷,百分之八十五會胎死腹中,百分之九十會在一年內死亡,醫生建議終止懷孕。

葉揚回憶引產當日的情景,必須在母愛和現實間作出最天人交戰的抉擇。經歷了這人生巨大的痛苦,她深深感到生命的可貴與渺小,希望告訴所有產前失去孩子的女性,縱使沒有成功生下孩子,「母親」的身份永遠不會消失。

【採訪:李佩璇、蘇岱崙|攝影剪輯:曾千倚|照片提供:葉揚、葉揚著.大塊文化出版「我所受的傷」】

● 延伸閱讀 ●

(文字採訪)作家葉揚:即使失去孩子,媽媽的身份依然存在:

https://www.parenting.com.tw/article/5079314-

終止懷孕的那天:35歲的我和6個月的妳,初見即永別:

https://www.parenting.com.tw/article/5079212-/

給來不及長大的寶寶:我怕隨著時間過去,只剩下我會記得妳:

https://www.parenting.com.tw/article/5079180-/

00:02:26 賴以威 夫妻:失去孩子的日子,愛從未遠離

十年前,數感實驗室創辦人賴以威從一通再平常不過的電話中,得知爸爸癌末,相處日子所剩無幾。2018年,命運再次捉弄人,父親節當天,1歲長子樂樂發燒送醫後,經歷加護病房的搶救,竟成永隔,最後確診為罕見的兒童急性壞死性腦病。

平常習慣與數學打交道的賴以威,以及同為創辦人的妻子廖珮妤知道,沒有任何一套科學理論可以解釋生命的脆弱與短暫。經歷2次至親驟逝,他們的人生體悟......。

【企劃:邱紹雯|文字採訪:諶淑婷|攝影:蕭凱堯、洪瑞琪|剪輯:蕭凱堯|平面攝影:楊煥世|封面設計:施雲心|照片來源:賴以威提供】

● 延伸閱讀 ●

失去兒子一年 賴以威:極度幸運,才能過上普通的家庭日常

https://www.parenting.com.tw/article/5079996-/

00:08:34 921受災戶小緁:好想再跟姊姊說聲對不起

九二一大地震當下,小緁的家瞬間倒塌,被活埋的她聽著身旁的姊姊呼喚著她的名字直到氣絕身亡的那一刻,被親戚挖出後,父母已雙亡,留下她們姊弟三人和爺爺相依為命。

二十年的傷痛,永不可能被遺忘。

從高中懵懂少女被迫一夜之間長大成人,小緁經歷喪親之痛、獨立照顧弟弟,還要面對世人異樣眼光,在社工和先生支持下勇敢走到今日,建立自己的家庭後,以母親身份重新看待自己的經歷,若時光能倒流,最想跟不幸罹難的姊姊說聲對不起。

【採訪:李佩璇 黃怡菁|攝影剪輯:曾千倚|採訪協力:兒童福利聯盟文教基金會 中區辦事處|照片及影片來源:小緁提供(小緁家庭照)、財團法人九二一賑災重建金會、鄉親報─果然文化工作室、部份畫面翻攝自國立自然科學博物館921地震教育園區 攝影者:翁文俊

、林錫銘、呂秋明、杭大鵬、楊文財】

● 延伸閱讀 ●

921,20年後的你|小緁:現在耳邊好像還聽見,姊姊叫我的聲音

https://www.parenting.com.tw/article/5080277-/

921,20年後的你|小志:爸爸唯一的舊照片,一直放在我的皮

https://www.parenting.com.tw/article/5080291-/

921,20年後的你|走過餘震的每一天,不能把爸媽還你,只能與你作伴

https://www.parenting.com.tw/article/5080280-921

00:11:24 宋少卿一年內半內喪4親 :離別不是刮掉一塊肉

資深相聲演員宋少卿:「親友離世,那只是個離別,不是從你身上刮掉一塊肉,不是!」宋少卿經歷一年半內養父母、岳父、生母過世的打擊,除了感念養父母視如己出的恩情,更從悲傷中理解,人生要珍惜當下的緣份,不要到「兩眼一閉、兩腿一伸」再後悔。

【採訪、攝影剪輯:曾千倚|照片提供:宋少卿】

● 延伸閱讀 ●

一年半內痛失4位至親,宋少卿的悲傷與豁達

https://www.parenting.com.tw/article/5079652-/

...................................................................

親子天下官網 http://www.parenting.com.tw

親子天下Shopping http://Shopping.parenting.com.tw

親子天下「嚴選部落客」 http://best.parenting.com.tw

親子天下「翻轉教育」http://flipedu.parenting.com.tw

粉絲頁:

親子天下 http://on.fb.me/1Kkng6j

親子天下Baby http://on.fb.me/1KQQAkP

親子天下悅讀 http://on.fb.me/1Sryt7P

親子天下育兒好物 http://on.fb.me/2dpFvHK

翻轉教育 http://on.fb.me/1QgVd3O

嚴選部落客 http://on.fb.me/1R3XbYD

失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程

為了解決財團法人 小 小 幸福基金會 的問題,作者林資靜 這樣論述:

臺灣邁入高齡社會,老年人口比率上升,在疾病與老化的雙重影響下,日常生活仰賴他人提供照顧,然家庭照顧者無法長期回應此密集性需求,選擇聘僱外籍家庭看護工協助分擔家內照顧成為首要選擇。本研究即探討失能長者之家庭照顧者聘僱外籍家庭看護工之決策過程與動機,採取質化研究,以半結構問卷進行訪談,訪談宜蘭地區曾考慮僱傭及已僱傭外籍家庭看護工的失能老人家庭,共有17位失能老人之家庭成員,探討影響失能老人家庭決策與僱傭外籍家庭看護工歷程,及僱傭後對家庭互動關係之變化。 本研究發現,失能老人欲聘僱外籍家庭看護工為回應家中長者因疾病導致失能後需要密集性照顧,加上居住型態改變,多數長者與成年

子女並未同住,家庭照顧分工不易,面臨工作、家庭與子女分工等諸多限制。另有高齡配偶擔任家庭主要照顧者,皆為家庭向外尋求照顧服務資源之肇因。其次,失能老人家庭聘僱的決策過程中,遵循著「長幼有序」、「男性決策為主」之文化規範,以及「主要照顧者具有經濟決策權」的模式進行照顧資源的選擇。在現有各項長照服務資源中,家屬選擇外籍家庭看護工之考量分別為「照顧安全性」、「照顧連續性」、「照顧可負擔性」、「申請服務的可近性」,其中又以「照顧安全性」、「連續性照顧」為關鍵之因素,認為外籍家庭看護工的特質最貼近照顧需求。 外籍家庭看護工在進入失能老人家庭後,即與失能老人及家庭照顧者形成三角的互動關係,與老

人逐漸發展類家人的信任與家屬的僱傭關係,隨不同角色與關係,發展出三角制衡關係。失能老人與家屬皆認為在僱傭外籍家庭看護工後,在照顧品質及家人間的生活品質皆有改善,然仍需回應外籍家庭看護工「多元化飲食習慣」、「語言溝通障礙」、「執行照顧工作的異質性」等現況,指出雇主端需有意識的融合外籍家庭看護工文化差異。另外,首次聘用外籍家庭看護工與已聘用外籍家庭看護工多年兩者相較,對於「外籍家庭看護工品質的穩定性」與「長期支出照顧費用的經濟壓力」之感受差異性最大。 為穩定外籍家庭看護工之品質,與外籍家庭看護工的溝通與培訓之質與量最為關鍵。同時,在媒合外籍家庭看護工與失能老人過程中,雇主須敏感家庭看護

工文化差異與需求,能有助於外籍看護工執行照顧工作的穩定性。研究建議家屬可結合社區端現有的資源網絡,由外籍家庭看護工陪同失能老人參與社區活動,有助於雙方的社會參與及對文化差異的了解,重視外籍看護工在家庭與社區的融合。政府在積極發展長照政策之際,回應失能家庭照顧者主觀性需求,增加服務資源的連續性與可及性,回應失能老人與家庭長期面臨之多元負荷,維持家庭的穩定性。

音樂類型與音量對中高齡者之再認記憶與反應時間研究

為了解決財團法人 小 小 幸福基金會 的問題,作者林嫦娥 這樣論述:

音樂帶給人們生活上的娛樂,除了享受音樂旋律與節奏帶來的愉悅感,人們也常在工作時聆聽音樂來舒緩情緒與壓力,但音樂類型與不同的音量大小會帶給人們不一樣的感受與心情,此一現象是否影響工作的專注度與績效,成為一重要之課題,因此本研究主要想了解,中高齡者於辦公室之音樂偏好與現況以及不同音樂之偏好程度與音量大小對於判讀不同資訊量時之再認記憶與反應時間是否有差異,本研究以問卷調查法與實驗法來進行,首先以問卷調查法針對 62 位年齡在 45 歲~65 歲之中高齡者進行調查,了解喜歡與不喜歡之音樂類型,結果發現在問卷調查結果 (1) 中高齡者習慣的音樂類型依序為經典流行類、純音樂/純樂器演奏及時下流行音樂;而

偏好的音樂為流行通俗音樂、民歌及鄉村民謠音樂與古典音樂;(2) 不喜歡的音樂則為嘻哈、RAP、饒舌樂 / 電子舞曲 (EDM) 電音音樂 / R&B、靈魂節奏藍調、靈魂樂;(3) 聽音樂主要是令人心情快樂、愉悅,且紓壓、陶冶性情、培養興趣;(4) 聽音樂的習慣以智慧手機為主;(5) 工作時播放音樂的主導權在於自己;(6) 而工作與音樂的關係均呈現正向肯定的態度。實驗方法則根據問卷之結果挑選喜歡與不喜歡之音樂各三首作為音樂樣本,並搭以3種音量 (40、50、60dB),以耳罩式耳機聆聽的同時進行4種訊息數量之圖片再認任務,並將圖片呈現時間以1.5、2.5、3.5秒進行測量,針對41位45至 65

歲中高齡者進行實驗,以了解對其再認記憶與反應時間是否有差異,實驗結果發現 (1) 音樂類型對正確率與反應時間無顯著影響;(2) 音量對正確率無顯著影響,對反應時間有顯著影響;(3) 圖片呈現時間與圖片數量對正確率與反應時間均有顯著影響。