貴霜王朝犍陀羅藝術的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孫英剛,何平寫的 圖說犍陀羅文明 和王建林等的 龜茲文化詞典都 可以從中找到所需的評價。

另外網站图集| 犍陀罗:尘嚣之上,佛陀之美 - 大艺术也說明:犍陀罗 地区原为公元前6世纪印度次大陆古代十六列国之一﹐孔雀王朝时传入佛教﹐1世纪时成为贵霜帝国中心地区﹐文化艺术很兴盛﹐犍陀罗艺术主要指贵霜 ...

這兩本書分別來自天地圖書 和崧燁文化所出版 。

華梵大學 東方人文思想研究所 尉遲淦所指導 羅海濤的 從「體、相、用」論中國觀音繪畫 (2020),提出貴霜王朝犍陀羅藝術關鍵因素是什麼,來自於觀音繪畫、觀音信仰、體相用、佛性、藝術三昧。

而第二篇論文華梵大學 哲學系碩士班 陳振崑所指導 王明聰的 依仁游藝,藝與道合――初探曉雲導師的禪畫意境哲思 (2018),提出因為有 曉雲導師、覺性、禪心、依於仁、游於藝、藝與道合的重點而找出了 貴霜王朝犍陀羅藝術的解答。

最後網站簡介古犍陀羅佛經殘經研究 - Academia.edu則補充:希臘風格之佛教藝術(Greco- Buddhist Art)在此時大放異采. 佛像首度出現於錢幣之上. A.D.230 伊朗薩珊王朝(Sasanian Empire) 第一次入侵犍陀羅, 摧毀大量佛寺建築,貴霜 ...

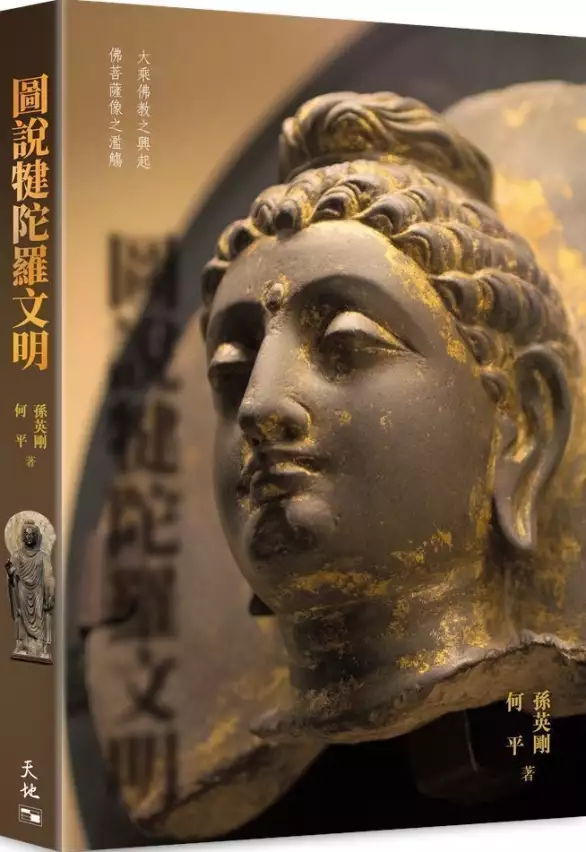

圖說犍陀羅文明

為了解決貴霜王朝犍陀羅藝術 的問題,作者孫英剛,何平 這樣論述:

犍陀羅是古典時代人類文明的熔爐,古印度文明、古波斯文明、古希臘文明、中亞北方的草原文明,乃至東方的漢文明都在這裏相遇、碰撞和融合,造就了世界上獨一無二、燦古爍今的犍陀羅藝術。 犍陀羅堪稱佛教的飛翔之地。佛教在這裏發生了全面的、革命性的變化,獲得新的活力,飛躍進入東亞,發展成為世界性宗教。佛教傳入中國後,與中國的儒家、道教、陰陽五行等思想融合,成為中國文明的固有組成部份。 大約從公元前400年到公元400年之間,犍陀羅,就是世界的中心,是人類文明交匯的十字路口。 本書收錄近400張精美圖片,包括考古遺址及世界著名博物館珍藏的犍陀羅藝術文物,結合嚴謹學術資料,深入淺

出地介紹犍陀羅文明,從中可管窺佛教作為一種世界性宗教的屬性來源,佛菩薩造像的濫觴和大乘佛教的發展軌跡。

貴霜王朝犍陀羅藝術進入發燒排行的影片

坐佛

印度喀什米爾

西元645或653年

Seated Buddha(replica)

India, Kashmir; dated 645 or 653

坐像的主體是以黃銅澆注而成,眼白和雙唇分別嵌有銀和紅銅,這類工藝技法常見於喀什米爾的造像中。該地佛教根基深厚,不但受過貴霜王朝犍陀羅藝術的洗禮,也歷經笈多王朝的盛世光輝,造就出喀什米爾造像的獨特性。

追蹤故宮南院最新動態

故宮南院Facebook

https://www.facebook.com/npmsouth

經典文物導覽APP(付費版)

一次下載中英日韓4種語版 精選文物隨身聽

iOS版 https://goo.gl/CZRvDn

Android版 https://goo.gl/cCnUjb

分享更多

故宮教育頻道

http://npm.nchc.org.tw/npm_south.aspx

故宮精品

http://www.npmshops.com

從「體、相、用」論中國觀音繪畫

為了解決貴霜王朝犍陀羅藝術 的問題,作者羅海濤 這樣論述:

研究中國觀音繪畫必先了解其核心要素:觀音繪畫之目的,不是為了賞心悅目,而在於成佛的任務;觀音繪畫之內容,不只表現觀音形象,而是其悲智雙運的佛法內涵;觀音繪畫之創作,不僅要求熟練掌握藝術技法,更要求佛法之解行並重,以觀音與我不二的精神融入創作,以藝術的方便自利利他,成就佛道。這些方面都需要佛法的融入,如何了解和學習佛法,以及深入認識觀音繪畫的成佛任務,也就成為了研究觀音繪畫的必須與關鍵。但只從「體用」去理解是不夠的,如果沒有「相」的一面,那麼「體」就缺乏呈現的內容,「用」就缺乏展示的效果。因此從「體、相、用」合一的角度,以佛理探討(理體)、資料分析(事相)、實踐啟發(應用)的研究方式,來探討觀

音精神(體)、歷代的觀音繪畫(相)、和成佛的可能(用):首先,在中國本土文化、印度佛教、漢傳佛教、觀音信仰的領域,討論「體、相、用」的歷史演變和思想意涵;然後,在魏晉南北朝、隋唐、宋元、明清等四個發展階段,討論歷代觀音繪畫的題材與風格演變;最後,在藝術實踐的角度,來探討觀音繪畫的藝術表現(相)、藝道本體(體)、藝術創作(用)。對佛法的研究,除了文獻的基本詮釋,更多是佛法對人生和藝術之價值的詮釋;而對觀音繪畫的研究,除了參考歷史文獻及學界成果進行脈絡整理,更在「體、相、用」的角度輔以歷代觀音圖像開展美學理論和藝術生命實踐的詮釋。觀音繪畫屬於「相」的範疇,是普度眾生的一種藝術化現。觀音菩薩證入佛智

,體性恆寂,行「身、語、心」三化業為度生之「相、用」,體現在三方面:「身」,能現圖畫中莊嚴身相;「語」,借助繪畫方便說法;「心」,指歸自性之繪畫心法。繪畫是一種視覺「語言」,借藝術家之手、筆墨圖紙,觀音菩薩展現各種莊嚴慈悲的化身於世人眼前,這種圖畫之「相」,是一種方便善巧的「語業」。觀音繪畫以「畫之相」明「心之體」。佛法中的「體、相、用」圓融地闡述了以揭示「佛性」為究竟的觀音繪畫,以「事」入「理」,以「理」明「事」,從事法界、理法界、理事無礙法界,最後都歸於事事無礙法界。

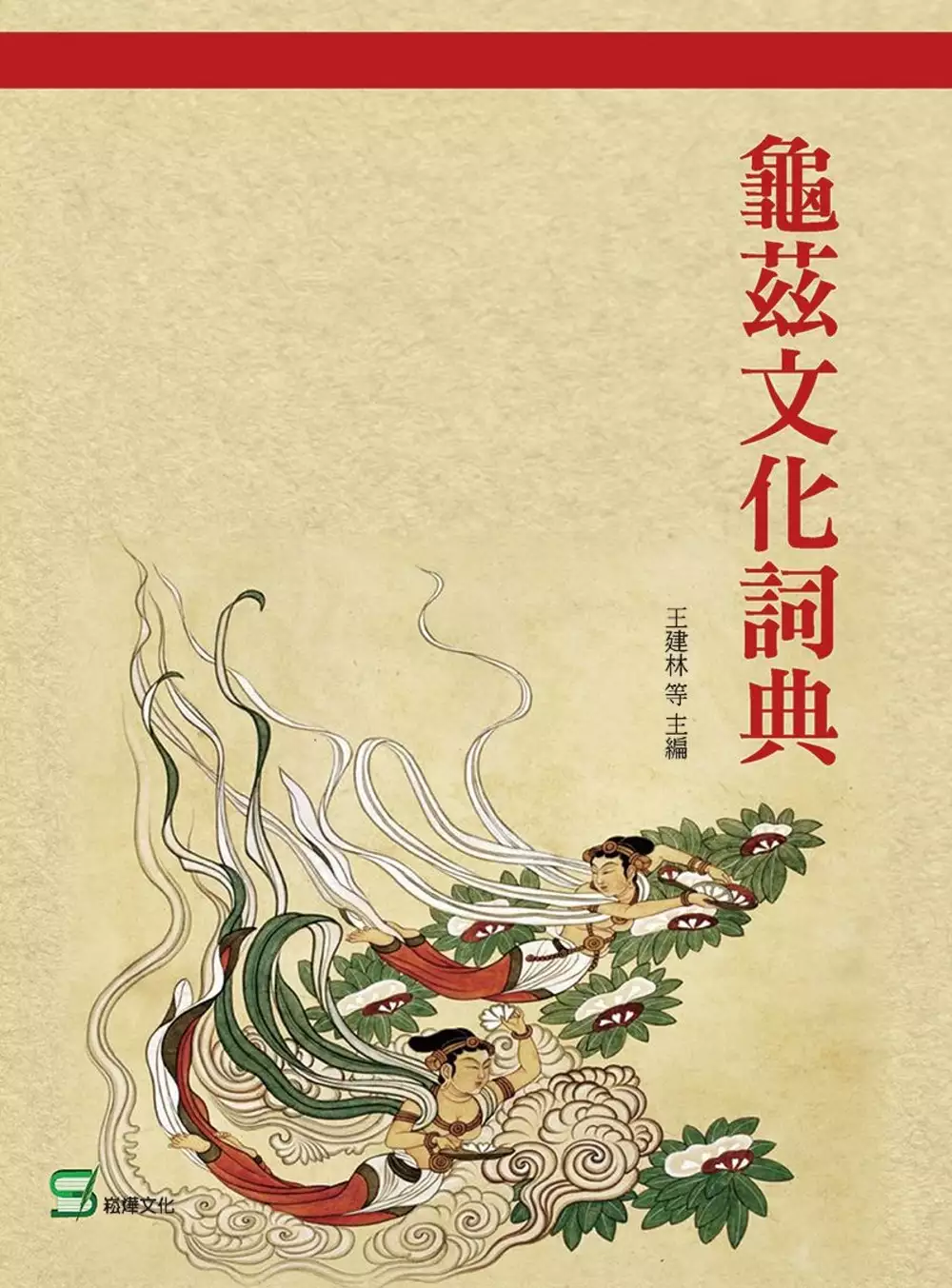

龜茲文化詞典

為了解決貴霜王朝犍陀羅藝術 的問題,作者王建林等 這樣論述:

龜茲古國在西漢初期是西域三十六國中的一個大國,亦是一個著名的佛國,境內佛教文化異常繁盛。而以佛教文化為代表的龜茲文化曾經在中亞地區輝煌了一千多年的時間,不僅影響了該地區各國的歷史進程,還為古代中亞文明的發展帶來了曙光。 伴隨西域佛教的東傳,龜茲文化逐步對中原文化產生較大影響,主要體現在三個方面: 第一,它開創了中原地區石窟文化的先河,中原地區的很多石窟寺大多發源於龜茲石窟; 第二,它影響了古代中原地區人民的精神生活,由原來的祖先崇拜和對天、地、山川的大自然崇拜變成了對佛的崇拜;第三,它豐富了古代中原文化的內容,從建築形式到繪畫藝術都深深烙上了龜茲文化的印記

。 作為一種複合型文化,龜茲文化是中國古代漢唐文化、西域文化與國外古印度文化、希臘羅馬文化、波斯文化、伊斯蘭文化融會貫通並結合龜茲人文特點而孕育的有著鮮明民族特徵與地域特色的一種文化綜合體,其形成也從古佛教文化、佛教石窟壁畫、石窟題記、樂舞、戲曲、文物、詩詞等多方面兼容並包,兼收並蓄,是中華文明在形成和積澱中的一個重要標誌,具有廣闊的研究價值。 但是到了11、12世紀時,隨著伊斯蘭教的傳入,龜茲佛教文化逐漸走向衰落,大量龜茲石窟毀沒於荒野蔓草之中,這一毀棄長達數百年之久。直到19世紀末20世紀初,先後有一批外國人來到龜茲地區「探險」,他們中有德國人、英國人、法國人、俄國人和日本人,

他們在龜茲地區進行考古發掘並掠奪了大量珍貴的龜茲遺物。在此基礎上,這些所謂的「探險者」透過辦展覽會,出版圖書和畫冊,並撰寫了一批研究論文,向世人介紹他們的「探險」成果,龜茲文化又重新進入人們的視野,形成了以德國、日本為中心的龜茲文化研究基地。 中國的龜茲文化研究工作開展得較晚,1949年之前只是個別學者涉足於這個領域,未產生系統的研究成果。後來,中央人民政府先是把龜茲石窟中的克孜爾石窟和庫木吐喇石窟列為國家重點文物保護單位,成立了各有關文物保管所,開始了龜茲文化遺產的管理和保護工作,為以後龜茲文化研究工作的發展打下了基礎。因此,在20世紀五六十年代產生過一批較有質量和影響的研究成果。

後來,隨著中外文化交流的廣泛開展和國際上「絲綢之路」研究熱潮的興起,龜茲文化研究從此進入了繁榮期。以新疆地區各大學和科學研究機構為核心,研究隊伍利用地理之便,率先撰寫了一批龜茲文化研究的專著和論文。接著以中國社會科學院和北京大學考古學院為核心的一批研究工作者對龜茲文化進行了更深入和富有成果的研究,並發表了一批高質量的專著和論文,使龜茲文化研究工作進入了一個新階段。 目前,新疆設立龜茲研究院,專門從事龜茲文化的研究。面對如此繁榮的研究現狀,面對如此眾多的學者為龜茲文化研究而努力拚搏,面對汗牛充棟般的龜茲文化研究成果的湧現,長期從事龜茲文化研究的我們,深深地感覺到為推動龜茲文化研究工作而

編寫一部實用的工具書的時間到了。經過數年的整理加工,歷經多人的蒐集檢閱,終於編纂出了這部《龜茲文化辭典》。 《龜茲文化辭典》是一部集檢索、查閱、文獻參考、資源彙總於一身的專著類文化辭典,除參考中外有關書籍之外,還從實際需要出發,努力配合龜茲文化的學習與研究,收集了關於龜茲的重要的人物、文章、事件、地名、考古遺物、文化遺址、典章制度、宗教傳說等,凡具有檢索價值者,均儘量予以收錄。整部書稿囊括了有關龜茲的詞目約1000條,同時集學術研究和文化品鑑於一體,旨在滿足廣大讀者和學者了解、研究龜茲文化的需要,以增加龜茲文化的影響力。同時,本辭典完整地保存了龜茲的多民族文化發展成果。在漫長的歷史長河中

,曾經有許多民族活躍在龜茲的土地上,對龜茲文化的形成和發展做出過重要貢獻,使龜茲文化呈現出燦爛多彩的特點,這些在辭典中都可尋蹤覓跡。

依仁游藝,藝與道合――初探曉雲導師的禪畫意境哲思

為了解決貴霜王朝犍陀羅藝術 的問題,作者王明聰 這樣論述:

中華文化源遠流長至今五千多年,對於中國藝術發展受佛教禪宗的「空」、「有」般若思想,產生相當深遠的影響,尤其之後的文人畫提昇空靈意境美學方面更是高超。曉雲導師是華梵大學的創辦人,亦是集文學、教育、藝術、哲學、宗教於一身的般若行者,一心以弘揚佛陀「覺之教育」為職志,並透過自身深研的禪學、畫藝,得悟「藝與道合」、「道通乎藝」之妙義,以禪為體;畫為用,藉以引領出深遠的禪宗「覺性」與「禪心」義理,利益、攝化眾生為最終依歸。本研究首先從印度佛教藝術之緣起與中國佛教藝術之發展開始了解,再藉由意境美學與詮釋學的藝術美學理論看法中去理解:南宗山水畫意境論美學的三個特徵;「氣韻生動」、「虛實妙象」、「師造化」與

禪的意境美學的三個環結;禪的「悟」的「見性」的藝術體驗論、禪的「不即不離」的「虛實相生合成妙象」的藝術形象論、禪的「當下現成」的「頓悟本地風光」的藝術真理論的進路下進行前理解。續再對曉雲導師禪畫的學思歷程,及其禪畫藝術意境美學之論述如:禪畫、經變圖……等哲思精義及其意涵之領悟,希望能對曉雲導師的「藝通乎道,藝與道合」之藝術創作意境美學理念與孔子的「志於道、據於德、依於仁、游於藝」的儒家思想,之間相互的關連性,進行理論研究、分析、歸納、比對,做客觀的解析探討,整理出其脈絡和方向,進行詮釋。

貴霜王朝犍陀羅藝術的網路口碑排行榜

-

#1.犍陀羅藝術 - 台灣Word

公元前4世紀,犍陀羅成為亞歷山大帝國的一部分。印度孔雀王朝時期,阿育王曾派僧人來這裡傳布佛教。 ... 公元1世紀上半葉,丘就卻在大夏故地建貴霜帝國。 於 www.twword.com -

#2.漢唐之間文化藝術的互動與交融 - Yale History

普拉克利特語包括多種方言,而尼雅居民說的是其中一種:犍陀羅語. (Gandhārī)。犍陀羅語用法 ... 論,如果貴霜王朝确曾一度入侵過西域,應該是他在位期間的事。可是貴霜王. 於 history.yale.edu -

#3.图集| 犍陀罗:尘嚣之上,佛陀之美 - 大艺术

犍陀罗 地区原为公元前6世纪印度次大陆古代十六列国之一﹐孔雀王朝时传入佛教﹐1世纪时成为贵霜帝国中心地区﹐文化艺术很兴盛﹐犍陀罗艺术主要指贵霜 ... 於 www.zgmsbweb.com -

#4.簡介古犍陀羅佛經殘經研究 - Academia.edu

希臘風格之佛教藝術(Greco- Buddhist Art)在此時大放異采. 佛像首度出現於錢幣之上. A.D.230 伊朗薩珊王朝(Sasanian Empire) 第一次入侵犍陀羅, 摧毀大量佛寺建築,貴霜 ... 於 www.academia.edu -

#5.犍陀羅藝術佛祖原來是美男子 - 香港商報

由於亞曆山大東征直達印度,造成了希臘文化和藝術的東傳,至貴霜王朝統治時期,具象化的佛教造像得以發展和完善,之後又隨著佛教進一步東傳形成中國化的 ... 於 www.hkcd.com -

#6.佛教藝術<2> @ 印度(India)- 南亞(South Asia) - 隨意窩

在「貴霜帝國(60年~375年)時期」,『迦膩色迦王』信奉「佛教」,並且「效法阿育王在犍陀羅地區大量興建寺院、佛像」,大部分作品都呈現出濃厚的希臘風格。 於 blog.xuite.net -

#7.印度佛像的起源與發展 - 盛凡佛教工藝

Posted in 佛像藝術 ... 在貴霜王朝以前,僅用象徵性的菩提樹、法輪、金剛座、佛塔(象徵佛陀法身,右繞 ... 犍陀羅、秣兔羅為此時期的兩大造佛像地區. 於 www.sfb.com.tw -

#8.犍陀罗美术寻踪- 图书- 豆瓣

贵霜王朝 和亚历山大建立的遥远帝国已经没什么关系了,键陀罗艺术的起源,更多的是受到海上丝绸之路的影... 9回复· 15 有用 · Cherry&Moon 2019-02- ... 於 m.douban.com -

#9.中亞西半部七世紀前後佛教藝術風貌

一)從佛塔到佛像信仰. (二)佛寺建築形制與風格的演變. (三)七世紀前後中亞地區的特殊造像風格. 四、結論. 關鍵詞:草原文化、月氏貴霜、薩珊王朝、薩迦族、犍陀羅 ... 於 sp.dila.edu.tw -

#10.造像藝術:健陀羅到中原 - 今天頭條

犍陀羅 佛陀立像. - 圖片來源《圖說犍陀羅文明》-. 這是一尊典型的阿波羅式佛像,容貌帶著希臘人特徵。 1)背光(身光和頭光)的由來. 身光. 貴霜王朝 ... 於 twgreatdaily.com -

#11.佛教藝術 - Wikiwand

在貴霜帝國(60年—375年)時期,迦膩色迦王信奉佛教,並且效法阿育王在犍陀羅地區大量興建寺院、 ... 來自北方邦鹿野苑公元5-6世紀的笈多王朝的佛像,現藏於大英博物館. 於 www.wikiwand.com -

#12.東西方宗教交疊融合成就犍陀羅佛教藝術- 頭條- 中國時報

犍陀羅 原繼承著印度文化、佛教文化的傳統,前332年亞歷山大大帝入侵後, ... 尤其是貴霜王朝時代更形成了犍陀羅藝術,其內容是以佛教題材為主,它不同 ... 於 www.chinatimes.com -

#13.佛教藝術- 印度時代的石雕造像

西元一世紀前後,印度因大乘佛教的興起,出現了佛陀的造像和菩薩像。貴霜王朝(Kushan Empire,西元一至三世紀),誕生了兩大藝術中心──西北部的「犍陀羅」和恆河中 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#14.丝路上的犍陀罗佛教建筑和艺术 - 光明网

在古印度孔雀王朝阿育王时期以及后来的贵霜王朝迦腻色伽国王时期,犍陀罗地区(即目前的巴基斯坦西北部和阿富汗东北部地区)兴建了大量的佛塔和寺院。从 ... 於 news.gmw.cn -

#15.山外圖書社大陸書專賣- 圖說犍陀羅文明作者: 孫英剛/ 何平出版社

全書共四章,400餘幅圖,聚焦在希臘化時代和犍陀羅文明中的希臘元素、貴霜帝國的王朝藝術、佛本生故事和佛傳故事在犍陀羅的再造、佛像與菩薩像的興起等四個方面,著重 ... 於 m.facebook.com -

#16.從犍陀羅看彌勒淨土信仰的興起與傳播

初期佛教藝術所揭示的兩個主要地區—. 犍陀羅和秣菟羅. Gāndhāra Mathurā. 實物遺存顯示佛像最初形成的時空都是於大約公元一世紀的貴霜王朝. 於 media.dhalbi.com -

#17.两集纪录片《永远的犍陀罗》12月6日 - 中央新影集团

本片以古印度犍陀罗地区出土的希腊化佛像——犍陀罗造像艺术为切入点,讲述公元2世纪中叶的贵霜王朝以佛教为内容载体,以希腊化雕塑艺术为形式,创造出 ... 於 www.cndfilm.com -

#18.笈多王朝佛教造像之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

佛教造像起源於貴霜時期,貴霜犍陀羅和秣菟羅的造像各有鮮明的風格特徵。在貴霜王朝衰退後,位在北印度的笈多王朝崛起,笈多王朝逐漸在文化藝術發展。秣菟羅和薩爾納特 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#19.犍陀罗:中古中西文明的枢纽 - 界面新闻

与印度原生佛教相比,犍陀罗佛教发生了一次革命性的转变,大乘佛教兴起,佛陀从主张 ... 因而汲取各个文明的精华,在贵霜帝国时期形成了独树一帜的犍陀罗佛教艺术,并 ... 於 www.jiemian.com -

#20.犍陀罗艺术 - 快懂百科

犍陀罗 地区原为公元前6世纪印度次大陆古代十六列国之一﹐孔雀王朝时传入佛教﹐1世纪时成为贵霜帝国中心地区﹐文化艺术很兴盛﹐犍陀罗艺术主要指贵霜时期的佛教艺术而言 ... 於 www.baike.com -

#21.閒情偶寄系列:夢。旅 - Medium

犍陀羅 造像是佛像藝術的源頭之一,但是因為它是根源於希臘雕塑傳統, ... 西元121年漢代霍去病大破匈奴以後,印度貴霜王朝就乘機將龜茲國收入版圖。 於 medium.com -

#22.為何古印度佛像,呈現西方人的面貌特徵?犍陀羅的希臘化佛像

最近,慈山寺展示了一尊佛陀雕像,這在佛教藝術愛好者圈內引起了很大的迴響。此展品名為「釋迦牟尼佛立像」,出土自三至四世紀古印度貴霜王朝的犍陀羅 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#23.管窺玄奘眼中的犍陀羅佛教——以《大唐西域記》中佛本生故事 ...

上圖可見犍陀羅在印度北面,隨著之後貴霜王朝的興起、疆土的擴大、 ... 8 王建林,朱英荣著,《龟兹佛教艺术史》,上海:上海文化出版社,2013 年8 月。 於 www.huayencollege.org -

#24.圖說犍陀羅文明- momo購物網- 雙12優惠推薦- 佛教

第二章貴霜帝國的王朝藝術079 ... 合著有《犍陀羅文明史》和《圖說犍陀羅文明》。2014—2017年,受聯合國教科文組織邀請多次前往巴基斯坦、阿富汗, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#25.犍陀羅造像與佛教藝術的傳播 - 人間通訊社

我們常見的佛教造像是從何時開始?又源自哪個國家?相信大多數的人並無確定的答案。因為佛陀入滅後至貴霜王朝(約一~三世紀),所謂的古印度文明已破壞殆盡,無從考察 ... 於 www.lnanews.com -

#26.讀宮治昭《犍陀羅佛教美術尋蹤》 - GetIt01

犍陀羅 橫跨中亞、印度貴霜王朝,是一個包括波斯人種、希臘人種、中亞細亞人種等多種民族不斷湧入的地方,因此要分析犍陀羅藝術,就要從這些相互影響的文化中尋找根源。 於 www.getit01.com -

#27.2-3世紀犍陀羅彌勒菩薩坐像石雕 - 羅芙奧藝術集團

因此,在早期佛教藝術作品中,通常只用佛的足印、蓮花、菩提樹等象徵物表示佛的存在。 ... 與大漢的戰火,西遷至帕特里亞,並於公元60年征服犍陀羅,建立了貴霜王朝。 於 www.ravenelart.com -

#28.印中艺术交流 - 微博

公元1世纪初,月氏五部翕侯之一贵霜翕侯丘就却建立贵霜王朝。贵霜时代,犍陀罗艺术家开始打破印度早期佛教艺术禁忌,仿照希腊、罗马神像,创造出希腊 ... 於 m.weibo.cn -

#29.佛教雕塑艺术的源与流(图) - 新浪收藏

波斯艺术的装饰图形、希腊艺术的人体性征表现手法已可以找到传播的基因。 贵霜王朝时期(约公元1-3世纪),印度西北部的犍陀罗与北印度的秣亮罗曾是贵 ... 於 collection.sina.com.cn -

#30.犍陀罗佛教艺术展 - 河南博物院欢迎您

贵霜 帝国时期,大乘佛教在犍陀罗地区兴起,希腊文明特征融入佛教,贵霜 ... 里一世(Demetrius I)趁印度孔雀王朝灭亡之际,入侵北印度犍陀罗地区。 於 www.chnmus.net -

#31.犍陀罗——造像艺术之美 - 古玩收藏

贵霜王朝 国力昌盛,大兴佛法,推崇大乘,融东西方文明于古犍陀罗一地,在 ... 自佛像艺术之起源,古犍陀罗佛教雕塑据古希腊,古罗马之写实典雅,熔古 ... 於 www.mincang.net -

#32.欣賞佛教藝術之美- 范我存居士演講佛教藝術

2、秣菟羅樣式貴霜王朝的另一地區“秣菟羅”,處於印度文化的中心地區,它的佛像藝術風格呈印度本土為主,與受希臘羅馬作品影響的“犍陀羅”造像大異其 ... 於 www.chiefsun.org.tw -

#33.犍陀罗艺术_搜狗百科

犍陀罗 地区原为公元前6世纪印度次大陆古代十六列国之一﹐孔雀王朝时传入佛教﹐1世纪时成为贵霜帝国中心地区﹐文化艺术很兴盛﹐犍陀罗艺术主要指贵霜时期的佛教艺术而言 ... 於 baike.sogou.com -

#34.千年佛教东传史:犍陀罗艺术对中国石窟艺术的影响

代表印度本土佛像艺术“黄金时代”的笈多王朝时期(公元4-6 世纪),只有两三件展品,不过展厅入口处来自鹿野苑的“佛立像”,以及另一件“佛传故事”砂岩浮雕,都 ... 於 hn.hkstv.tv -

#35.犍陀羅藝術 - 佛教藝術圖典與知識系統

根據考古的結果而言,犍陀羅佛教藝術的大量出現,約是在貴霜王朝時期(西元一世紀初至四世紀末),中因波斯族的入侵(三世紀初到四世紀中)而出現短暫的衰退,後於笈多王朝 ... 於 buddhism.ascdc.sinica.edu.tw -

#36.巴基斯坦貴霜王朝犍陀羅石雕:苦行釋迦佛坐像 - M頭條

3-5世紀巴基斯坦貴霜王朝犍陀羅石雕藝術片岩雕刻像高27.8 cm 美國大都會藝術博物館收藏隆日編譯恭迎本師釋迦牟尼佛成道日這尊苦行像生動細膩的刻畫了 ... 於 mttmp.com -

#37.犍陀罗与马图拉造像艺术比较研究 - 维普

犍陀罗艺术 和马图拉艺术是贵霜王朝时期大乘佛教传播过程中产生的最重要的两种造像范式,两种佛像的雕塑材料、造型特征、艺术风格上都呈现出巨大的差异性。 於 www.cqvip.com -

#38.犍陀罗艺术是佛教曾在印度几乎灭亡的一个原因吗? - 网易

由于其位于印度和中西亚的交通枢纽,犍陀罗地区在历史上曾先后被波斯人、亚历山大帝国、孔雀王朝、斯基泰人、帕提亚人、希腊———巴克特里亚王朝、贵霜 ... 於 www.163.com -

#39.論南印度阿瑪拉瓦蒂佛教造像 - nhuir

古印度貴霜王朝(Kushan Empire,西元1-3 世紀)時. 期,形成了西北部犍陀羅( ... 雕刻藝術自成一派,與犍陀羅、秣菟羅鼎足而三,成為這一. 時期三大佛教藝術中心。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#40.圖說犍陀羅文明 - 博客來

全書共四章,400餘幅圖,聚焦在希臘化時代和犍陀羅文明中的希臘元素、貴霜帝國的王朝藝術、佛本生故事和佛傳故事在犍陀羅的再造、佛像與菩薩像的興起等四個方面,著重 ... 於 www.books.com.tw -

#41.犍陀羅造像影響中國佛教藝術 - 人間福報

「根據研究,在犍陀羅以佛教建國的貴霜王,同時也是貴霜王朝的建國者丘就卻,為流通建國信仰內容與方法,以大乘經典流傳統治貴霜的方法及內容,如《道行 ... 於 www.merit-times.com -

#42.釋迦牟尼佛立像 - 慈山寺佛教藝術博物館

犍陀羅 為古代印度十六國之一,位於古印度的西北部,即今日巴基斯坦北部白沙瓦谷地與 ... 迄至貴霜王朝時期(1-3世紀),由於歷代諸王大力支持佛教發展,以及大乘佛教的 ... 於 www.tszshanmuseum.org -

#43.犍陀羅藝術絲綢之路上的璀璨明珠- 資訊咖

紀錄片《永遠的犍陀羅》以古印度犍陀羅地區出土的希臘化佛像——犍陀羅造像藝術為切入點,講述公元2世紀中葉的貴霜王朝以佛教為內容載體,以希臘化雕塑藝術為形式, ... 於 inf.news -

#44.何者為非? (A)印度最早的佛像產生於公元一世紀貴霜王..

(A)印度最早的佛像產生於公元一世紀貴霜王朝的西北部,因其集中於犍陀羅,故稱犍陀羅造像 (B) 犍陀羅藝術是佛教思想與希臘造型藝術的結合,佛身披通肩式架裟,近似希臘 ... 於 yamol.tw -

#45.《永远的犍陀罗》第1集众所周知佛教诞生于古印度但你知道 ...

本期内容: 犍陀罗 佛像是指古印度 犍陀罗 地区出土的希腊化佛像,经中亚传入中国并东渐朝鲜、日本,为远东佛教 艺术 提供了最初的佛像模型。 於 www.youtube.com -

#46.佛教藝術之旅心得 - DDM 法鼓山– 普賢講堂

北魏時期(4~6 AD) 的佛像因雕鑿的藝匠們多來自深受西域文化影響的涼州(甘肅武威),所以造像因襲貴霜王朝(1~3 AD) 犍陀羅造像的式樣(犍陀羅受 ... 於 www.ddmmba.org -

#47.丝路上的犍陀罗 [李俏云] - 佛学研究

公元一世纪,游牧民族大月氏人建立贵霜王朝,定都犍陀罗一带,所以犍陀罗文化结合了古波斯、古希腊、古印度与中亚草原文化的精华。 真正将犍陀罗艺术推向顶峰的应是贵霜 ... 於 www.wuys.com -

#48.犍陀羅貴霜王朝佛陀立像 - 財團法人覺風佛教藝術文化基金會

犍陀羅 ,即是今天巴基斯坦首都帕夏瓦的中心之處。此地自古即是以列屬阿可梅尼思朝的波斯一洲屬地而聞名。其後,因於亞歷山大王的東征,造成希臘人在此地進出,接著的貴 ... 於 www.chuefeng.org.tw -

#49.強巴藏佛-解謎金銅造像藝術的起源 - 字媒體

貴霜王朝 時期的政治平穩以及富庶的生活條件使得犍陀羅佛教造像藝術在寬鬆的環境中茁壯成長並發展壯大。在其藝術生命的大部分時期都是以片岩 ... 於 zi.media -

#50.犍陀羅藝術_人文社科 - 三度漢語網

犍陀羅 地區原為次大陸古代十六列國之一,孔雀王朝時傳入佛教,1世紀時成為貴霜帝國中心地區,文化藝術很興盛,犍陀羅藝術主要指貴霜時期的佛教藝術而言。 於 www.3du.tw -

#51.文明為何在敦煌相遇?犍陀羅佛教造像藝術的東漸 - 中華看點

從貴霜王朝開始,來自犍陀羅或克什米爾的高僧在中國西域絡繹於途,囊括了希臘文明、波斯文明、印度文明和草原文明等多種文明符號的佛像藝術也一一撒滿 ... 於 m.china.com -

#52.佛造像源流: 希臘貴霜、自然笈多、魔幻帕拉

【貴霜王朝(Kushan Period,AD50~320)】. 犍陀羅:希臘術風格, ... 犍陀羅:希臘術風格,進入佛像崇拜的時期(厚重衣袍)。 2. 馬朱拉(茉菟羅): ... 於 www.antiquekeeper.ca -

#53.犍陀罗艺术丝绸之路上的璀璨明珠 - 腾讯网

纪录片《永远的犍陀罗》以古印度犍陀罗地区出土的希腊化佛像——犍陀罗造像艺术为切入点,讲述公元2世纪中叶的贵霜王朝以佛教为内容载体,以希腊化雕塑 ... 於 new.qq.com -

#54.犍馱羅藝術【佛光大辭典】—— 佛教詞典 - 佛弟子文庫

乃印度佛教藝術之一派。又稱犍陀羅藝術、希臘佛教藝術。以印度西北部犍馱羅(巴Gandhāra,約今西巴基斯坦白夏瓦)地方為中心而發展,即亞歷山大侵入印度後至貴霜王朝 ... 於 www.fodizi.tw -

#55.宗教藝術| 典藏精選| 讀心齋美術館Duxingzhai

佛教在孔雀王朝、貴霜王朝、笈多王朝和波羅王朝統治時期的傳播與發展,印度佛教造像藝術也經歷了不同的發展歷程,並在各時期形成了諸如犍陀羅風格、秣菟羅風格、笈多 ... 於 www.artdxz.com -

#56.犍陀羅- 翰林雲端學院

下圖為:犍陀羅佛像。 犍陀羅佛像. 延伸閱讀. 貴霜王朝貴霜良渚文化 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#57.关于印度早期佛造像起源的论证 - 上海震旦博物馆

贵霜王朝 晚期(公元3世纪),秣菟罗的佛像出现了程式化的平行右撇衣纹表现,且项光装饰繁复,出现了莲瓣纹、联珠纹等装饰,与犍陀罗地区造像的艺术风格有着密切关联(图十 ... 於 www.auroramuseum.cn -

#58.犍陀羅美術 - 中文百科全書

早在貴霜時代,犍陀羅美術就出現了直接雕刻佛陀本身人形形象的作品,打破了 ... 直到印度貴霜王朝時期,才打破這一禁忌,並創造出兩種代表性的佛像雕刻藝術——犍陀羅藝術 ... 於 www.newton.com.tw -

#59.犍陀罗艺术:文化融合中的佛像之源_造像 - 搜狐

犍陀罗艺术 之所以重要,便是因为其被认为是佛教造像艺术的源头, ... 的历史大致经历了波斯帝国、亚历山大统治时期以及孔雀王朝、贵霜王朝四个阶段。 於 www.sohu.com -

#60.展覽回顧- 國立故宮博物院南部院區

該地佛教根基深厚,不但受過貴霜王朝犍陀羅藝術的洗禮,也歷經笈多王朝的盛世光輝,造就出喀什米爾造像的獨特性。 此尊坐佛結跏趺坐於自岩石獅子座升起的仰覆蓮臺上, ... 於 south.npm.gov.tw -

#61.犍陀罗造像艺术之美- 艺术纵横- 上海名家艺术研究协会官方网站

贵霜王朝 国力昌盛,大兴佛法,推崇大乘,融东西方文明于古犍陀罗一地,在此形成了独特、成熟的佛教文化风范。 \. 古犍陀罗造像遗址. 古犍陀罗佛教造像艺术 ... 於 www.mastersart.org -

#62.印度早期造像藝術之探討

由事實上來看,目前出土最古的佛像是造於貴霜王朝的. 迦膩色迦王第二年或是公元一二九年的作品,所以犍陀羅藝. 術最大的貢獻之一就是為佛陀創造出了形像;1º 此外,不但. 是迦 ... 於 themefile.culture.tw -

#63.沙龙预告丨制造佛像:贵霜王朝与犍陀罗艺术 - 澎湃新闻

“文明的样子——亚欧大陆古代文物精品展”展出期间,吴文化博物馆策划“对话古典”悦读沙龙,围绕两河流域的古代文明、犍陀罗造像、古希腊戏剧、希腊神话、玻璃 ... 於 m.thepaper.cn -

#64.絲綢之路上的貴霜帝國,發展犍陀羅藝術文化,與中國友誼源遠流長

而把佛教犍陀羅藝術發展到極致貴霜帝國的前身,就是先秦時期的大月氏人。 ... 公元3世紀後,貴霜王朝衰落,到公元5世紀初期,貴霜爲白匈奴所滅。 於 ppfocus.com -

#65.贵霜王朝的建立,犍陀罗艺术的产生与佛教东传

贵霜王朝 的建立,犍陀罗艺术的产生与佛教东传. 时间:2022/2/5 14:41:40 来源:佛像雕塑艺术. 学术界曾有学者认为“佛教东传自月氏始”,这里的月氏指的就是大月氏。 於 www.cnarts.net -

#66.文明为何在敦煌相遇?犍陀罗佛教造像艺术的东渐 - 国家人文历史

古罗马、安息帝国和贵霜帝国,这三个帝国与中国的大汉王朝一起,并称为当时世界上的四大帝国。 在公元前119年之前,张骞还未打开通往西域的大门时,三大 ... 於 www.gjrwls.com -

#67.珍藏犍陀羅早期佛像 - 壹讀

犍陀羅 地區(今白沙瓦)是貴霜王朝的政治、經濟、宗教與藝術文化中心,東西方文化薈萃之地。犍陀羅雕刻與希臘、羅馬美術經驗相互融通,佛教造像樣式 ... 於 read01.com -

#68.世界的盡頭:佛教造像藝術中所見之西方文明遺緒

祂的身體結構寫實合理,貴霜王朝犍陀羅造像風格的餘緒如同DNA一般,深深地 ... 還有鄰近的西藏也長時間、不斷地自該地引進佛教信仰及藝術,甚至在喀什 ... 於 artouch.com -

#69.辟谣!藏传佛教的“前世今生”,从艺术史的角度溯源

众所周知,佛陀形象的雕塑出现在1世纪的贵霜王朝(Kuṣāṇa Empire)。它的两个重要艺术中心犍陀罗(Gandhāra)与秣菟罗(Mathurā)分别代表两种不同的 ... 於 www.xzmuseum.cn -

#70.古印度佛教造像源考(一) - 戲石游藝

公元1世紀,古印度貴霜王朝西北部的犍陀羅地區,在古希臘雕塑藝術的影響下,開始出現佛教造像,歷經孔雀王朝、貴霜王朝、笈多王朝和波羅王朝時期的發展 ... 於 an-artistic-stage-of-stones.blogspot.com -

#71.犍陀羅 - 華人百科

公元一世紀時,貴霜王朝興起于印度北方,漸次擴張版圖,並有喀布爾河一帶。 ... 健陀羅佛教藝術,可以說是印度佛教的內容與希臘、羅馬的雕刻藝術結合而產生的門作品的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#72.犍馱羅藝術

乃印度佛教藝術之一派。又稱犍陀羅藝術、希臘佛教藝術。以印度西北部犍馱羅(巴Gandhāra,約今西巴基斯坦白夏瓦)地方為中心而發展,即亞歷山大侵入印度後至貴霜王朝 ... 於 buddhaspace.org -

#73.觉世之路——台北犍陀罗造像艺术展【图片】 - 中国瓷网

貴霜王朝 鑄造正面帝王及背面濕婆神的金幣也闡揚了其獨樹一幟的「君權神授」信仰。日後,北魏帝王復興國教,在首都平城西北武州山南麓開鑿大型皇家造像雲岡 ... 於 www.zhongguociwang.com -

#74.如來光色 鑲嵌銀飾的佛教造像 - 中台世界博物館

斯瓦特式佛像是指斯瓦特地區造像,保存著犍陀羅藝術遺風,銅佛造像具有獨特風格,多以 ... 貴霜王朝的迦膩色迦王曾在此召開第四次佛教結集,是佛教史上的一大盛事。 於 ctwm.org.tw -

#75.印度佛教雕塑的风格演变

孔雀王朝时代因阿育王崇信佛法,这里传入了佛教。公元1世纪,犍陀罗成为贵霜帝国的中心。 贵霜时代犍陀罗艺术最重大的变革,是创造了佛像,从而打破了印度早期佛教艺术 ... 於 www.lingshh.com -

#76.笈多艺术及其对中国- 佛造像的影响

和研究成果足资参考;在印度则处在贵霜 ... 笈多王朝时期。三二〇. 年,旃陀罗·笈多一世(Chandragupta I, 约 ... 霜王朝异族艺术的氛围下,笈多王朝虽然. 於 www.dpm.org.cn -

#77.導論:200AD-1000AD時代的特色

貴霜王朝 ... 阿育王死後的孔雀王朝分裂,傾向婆羅門教而排佛。 ... 犍陀羅藝術融合希臘和印度雕塑風格,佛像(人像式)誕生。 於 blog.sssh.tp.edu.tw -

#78.佛教造像從無到有的演變 - 香光尼僧團

金草原》等書,以及有關古代歐亞草原、中印佛教石窟、古代中亞藝術等論文十多篇。 研究領域:印度藝術史、古代中亞絲路 ... 犍陀羅與秣菟羅雖然都是在貴霜王朝的領土. 於 www.gaya.org.tw -

#79.犍陀羅與秣菟羅的佛教造像藝術 - 雪花新闻

犍陀羅 佛造像,釋迦牟尼佛,3至4世紀,片頁岩材質公元一世紀前後,印度因大乘佛教的興起,出現了佛陀的造像和菩薩像。貴霜王朝(Kushan Empire, ... 於 www.xuehua.us -

#80.爲藝| 覺世之路——犍陀羅藝術 - 搜狐

後貴霜時代的犍陀羅佛像更對五胡十六國的北涼及敦煌造像影響十分深遠。華北北魏帝國的諸多石窟龕室佛像直接承襲北涼「涼州模式」的犍陀羅造像藝術, ... 於 m.sohu.com -

#81.405 三世紀石雕犍陀羅思維菩薩像龕

軀幹厚實,肩背寬闊,上身袒露,胸前配戴華麗瓔珞項飾,下身著裙裾,衣褶紋飾的線條流暢。 佛教造像藝術可溯源至西元一世紀的印度,貴霜王朝的犍陀羅與秣菟羅文化交映 ... 於 www.yu-jen.tw -

#82.上博今年收官之展:聚焦贵霜,古丝路十字路口的信仰与艺术

上海博物馆新展贵霜王朝的信仰与艺术开幕。 继山西古代壁画展与 ... 融合希腊、印度传统的犍陀罗艺术即产生、发展、成熟于贵霜时代。贵霜的文化艺术和 ... 於 www.kaogu.cn -

#83.272 護法帝王迦膩色迦王 - 星雲大師全集

聞名後世的迦膩色迦塔、迦膩色迦寺,為其文化、藝術的代表作品。 王風遠被開疆闢土 迦膩色迦王,又作罽膩迦王、割尼尸割王,為古代印度犍陀羅國(月氏國)貴霜王朝第三 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#84.犍陀羅 - 中文百科知識

迦膩色迦王在位期間皈依了佛教,在各地修建了大量佛教建築,為犍陀羅藝術的產生和發展提供了溫床,並襄贊了佛教第四次結集。 貴霜王朝時期,由於疆域太大,為了統治的 ... 於 www.jendow.com.tw -

#85.十日谈| 来自犍陀罗的微笑 - 手机新民网

大量的佛教建筑和造像是从贵霜王朝时期开始建造的,相当于公元一至三世纪,建筑主要分布在以白沙瓦为中心的犍陀罗地区,即巴基斯坦北部和阿富汗东南部。 於 wap.xinmin.cn -

#86.《永遠的犍陀羅》第1集衆所周知佛教誕生于印度但你知道神秘 ...

該片以古印度犍陀羅地區出土的希臘化佛像——犍陀羅造像藝術爲切入點,講述公元1-3世紀中葉的貴霜王朝以佛教爲內容載體,以希臘化雕塑藝術爲形式,創造 ... 於 firstmediatv.net -

#87.金銅佛造像特展精品介紹(一) 犍陀羅形式金銅佛造像

犍陀羅 (Gandhāra)是古印度的一個地名,為貴霜王朝(Kuṣāṇa Dynasty,西元一世紀至三二0年)二大佛教造像中心之一。由於它的影響很大,鄰近諸地的文化藝術風貌皆和它 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#88.犍陀罗风格设计

大英博物馆 犍陀罗 -初始之佛. 一分钟学佛像段代, 贵霜王朝犍陀罗 风格造像. 104 --. 1:46. App. 一分钟学佛像段代, 贵霜王朝犍陀罗 风格造像. 古代 犍陀罗艺术. 於 www.bilibili.com -

#89.印度佛像的起源與發展演講 - 鹿野苑藝文學會

印度的佛教藝術發源於公元前 6 世紀左右,釋迦牟尼成佛說法開始。 ... 考古資料顯示最早的佛像,出現於貴霜王朝時期,當時印度西北的犍陀羅地區和印度中部的秣菟羅 ... 於 lyu25113131.pixnet.net -

#90.希臘式佛教藝術- 维基百科,自由的百科全书

... 稱之為大夏)、印度-希臘王國、貴霜帝國、健馱邏、马图拉、笈多王朝等王國。這段時期出現大量受到希臘藝術風格影響的佛陀形象,尤其以寫實的佛像雕塑最有代表性。 於 zh.m.wikipedia.org -

#91.犍陀羅| 佛教造像起源於何處?為何早期佛像都是「希臘臉」?

佛教藝術,博大精深。自佛教在漢朝傳入中國後,便長盛不衰,與本土文化相融合,最終成為中國藝術源流儒、道 ... 於 kknews.cc -

#92.犍陀羅坐佛- 六年制學程

犍陀羅 (Gandhāra)是古印度的一個地名,為貴霜王朝(Kuṣāṇa Dynasty,西元 ... 二種文化相互混合的特殊面貌,尤其是貴霜王朝時代更形成了犍陀羅藝術, ... 於 well-being-ng.net -

#93.犍陀罗艺术与塔克西拉

当任何人第一眼看到一尊来自贵霜帝国时期的犍陀罗造像时,都将会不由自主地联想起古希腊的雕刻艺术——高度写实性的风格、脸型椭圆、波浪式向后梳理的 ... 於 www.artdesign.org.cn -

#94.高贵而沉静内省印度犍陀罗时代的佛像 - Tipitaka Network

这样, 佛教艺术在这个时候发生了巨大的变化,迎来了大造佛像的兴盛时代。在贵霜王朝统治下的印度西北部的犍陀罗和北印度的马土腊最先打破了印度早期佛教雕刻只用象征 ... 於 www.tipitaka.net -

#95.歸納整理1 印度重要王朝簡表:

陀. 羅 ... 形成獨特的「( 犍陀羅 )藝術」。 4. 西元一世紀後,佛教發展出兩 ... 印度王朝. 中國佛教發展大事. 孔雀王朝. 阿育王支持僧侶四出弘法. 貴霜王朝. (78A.D.~. 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#96.古希腊及犍陀罗艺术对东亚艺术影响有多大? - 知乎

公元1—2世纪,在犍陀罗地区开始出现了受希腊雕塑艺术影响的佛陀塑像,之后扩展到 ... 然而,随着大月氏人的贵霜帝国将印度北部纳入版图,犍陀罗地区的希腊文化与印度 ... 於 www.zhihu.com -

#97.犍陀羅藝術_百度百科

犍陀羅 地區原為公元前6世紀印度次大陸古代十六列國之一﹐孔雀王朝時傳入佛教﹐1世紀時成為貴霜帝國中心地區﹐文化藝術很興盛﹐犍陀羅藝術主要指貴霜時期的佛教藝術而言 ... 於 baike.baidu.hk -

#98.3世紀(貴霜王朝) 巴基斯坦(古犍陀羅) 彌勒菩薩 - 埴鈁藝術

3世紀(貴霜王朝) 巴基斯坦(古犍陀羅) 彌勒菩薩. 犍陀羅是古印度的國名,位於肥沃的印度河和喀布爾河流域之間,包括今日阿富汗和巴基斯坦的部份地區。 於 www.jfartwork.com.tw