超神學院巴哈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeggyWoodford寫的 偉大作曲家群像-舒伯特 和RezaAslam的 造神:人類探索信仰與宗教的歷史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自足智文化有限公司 和衛城出版所出版 。

明道大學 設計學院設計及規劃碩士班 張源修所指導 張珉瑋的 回收素材結合設計創作之應用 -以《亞瑟王》傳奇故事為例 (2018),提出超神學院巴哈關鍵因素是什麼,來自於亞瑟王、回收材料、亞法隆迷霧、複合媒材、女性主義。

而第二篇論文長榮大學 神學系 黃伯和所指導 連益寶的 馬克思階級意涵的神學檢討與反省 (2016),提出因為有 解放神學、卡爾.馬克思、唯物史觀、經濟決定論、階級鬥爭、經濟倫理的重點而找出了 超神學院巴哈的解答。

偉大作曲家群像-舒伯特

為了解決超神學院巴哈 的問題,作者PeggyWoodford 這樣論述:

浪漫派的先驅,後古典樂派代表人物-舒伯特! 一七九七年出生於奧地利維也納。舒伯特只有九歲的時候,彈奏樂器的能力已比父親和兄長為高,還學會了彈風琴、聲樂及和聲,十一歲時進入維也納皇家神學院學習音樂。他在創作歌曲方面的能力極強,在他短短的31年生命中,總共譜出了約一千多首作品,其中藝術歌曲就有六百多首。世人所熟知的《紡織女葛麗卿》、《魔王》、《美麗的磨坊少女》、《流浪者的夜歌》、《冬之旅》等歌曲,皆是他所流傳下來的音樂傑作。除了旋律動人外,他為這些曲子所寫的鋼琴伴奏比他的鋼琴獨奏作品更令人感嘆與驚愕;因為在這些歌曲中,鋼琴伴奏已不再單純只是伴奏,它甚至具有詮釋歌詞的效

果;聲樂、詩詞與鋼琴三者已融為一體。更重要的是,他把從詩詞中所得到的靈感,用音樂來描述,而成為一種風格。這種創新的作曲手法,影響了日後浪漫樂派作曲家在鋼琴曲(Character Pieces)方面的創作。 雖然舒伯特的鋼琴造諧頗深,以抒情的旋律聞名,而且總是能夠自然流露、渾然天成,卻從不曾開過一場音樂會;不像莫札特、貝多芬、李斯特、帕格尼尼等,不僅是出名的作曲家亦是演奏家。舒伯特一生皆在貧窮中度過,除了少數好友欣賞他的音樂之外,他的作品在當時並未受到應有的重視,一般大眾對他幾乎一無所知。但今天他卻被認為是有史以來最偉大的音樂家之一。 後人筆下的舒伯特是一個懷才不遇的天才,作者伍德福

特(Peggy Woodford)在本書中追溯舒伯特在世時的生活與交友情況,解析其音樂創作之發展,與維也納在1814年國會時期開始後,社會政治之風氣。籍著當時的文件記載,舒伯特的私人信件,以及親密友人的回憶,重現一代作曲大師生前的風貌。書中還收錄了舒伯特的手稿及生前出版的曲譜等珍貴史料。

回收素材結合設計創作之應用 -以《亞瑟王》傳奇故事為例

為了解決超神學院巴哈 的問題,作者張珉瑋 這樣論述:

本創作研究以《亞瑟王傳奇》為基礎,以其修正主義版本《亞法隆迷霧》為主要使用複合媒材創作的藍本,從女性角度去闡述亞瑟王傳說的興衰,並發掘女性在亞瑟王傳奇之中的影響力;本研究以其中經典的奇幻之物與女性觀點結合後延伸出新的創作,製作獨樹一格的作品,使讀者對《亞瑟王傳奇》有全新的概念與認知。透過主要的十位人物故事文獻的收集與分析,除了幫助讀者了解本創作外表下的深邃意涵,再搭配代表十位人物的十件展演作品,讓讀者能從中發掘再建構主義版本與原版《亞瑟王傳奇》的不同之處,令人玩味。本研究的設計原則分為兩大部份:1.以複合式回收材料做為從設計到製作完成的唯一選擇,不使用新材。初步構思時即先不繪製草圖,而是擬定

目標物造型進行材料找尋,採取邊尋邊構想、主題不可偏離原則的形式進行即興式、隨機式、靈感式的設計發想。受限於必須只能使用回收材料進行製作,這也是本研究轉換成展演作品最大的特色。2.本創作設計作品是以先透過論文分析解讀文獻的形式,將故事和人物做出合理解析,之後藉由藝術創作的呈現方式,設計出能代表故事十大意涵的展品,用生動的展演作品配合研究內容,帶領讀者重新經歷一遍中世紀的奇幻旅程。關鍵字:亞瑟王、回收材料、亞法隆迷霧、複合媒材、女性主義

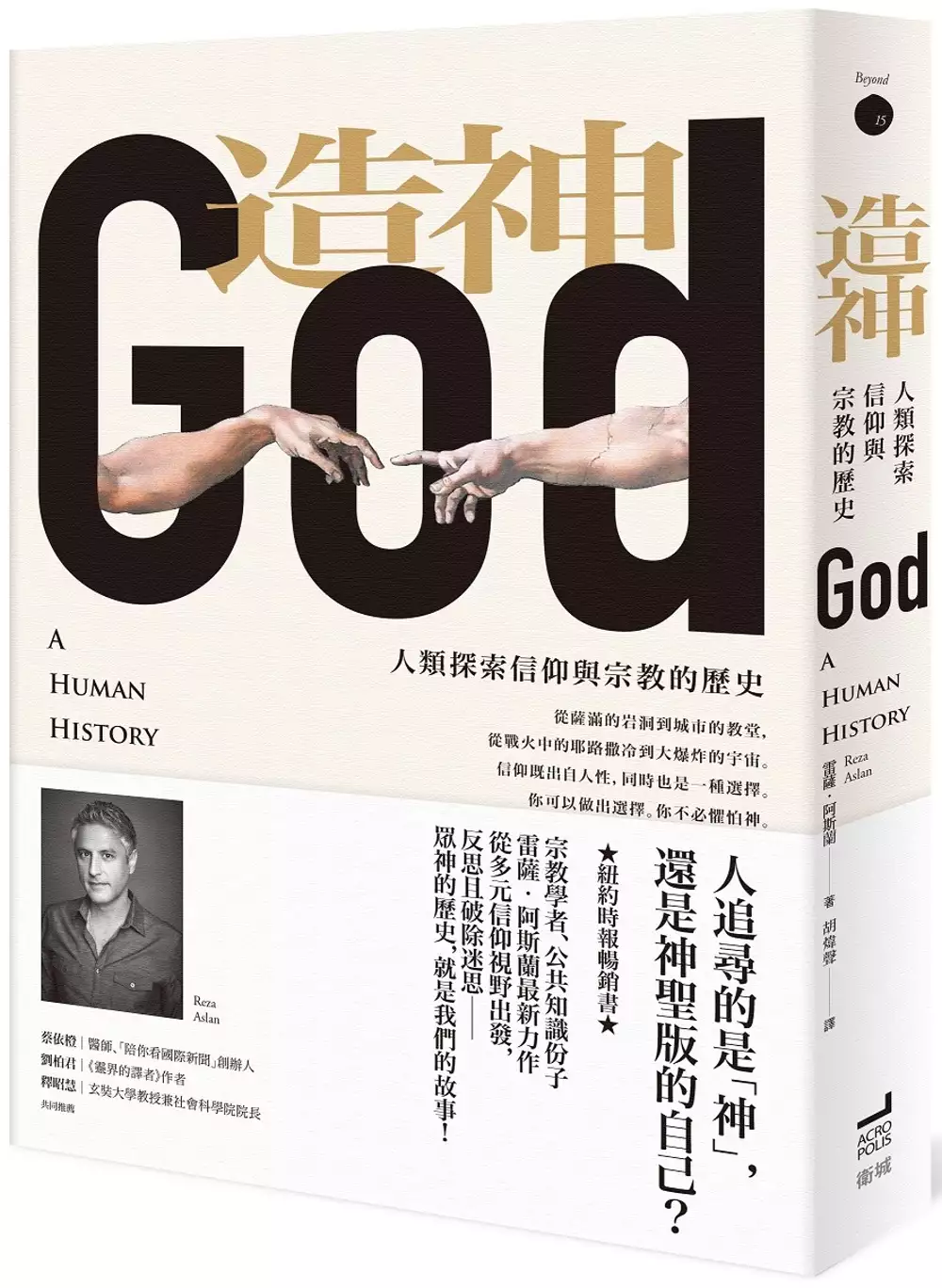

造神:人類探索信仰與宗教的歷史

為了解決超神學院巴哈 的問題,作者RezaAslam 這樣論述:

★紐約時報暢銷書★ 全球化時代「宗教素養教育」必備第一書 宗教學者、公共知識份子雷薩˙阿斯蘭最新力作 從多元信仰視野出發,跨越宗教藩籬,尋找共同語言,深刻叩問: 人追尋的是「神」,還是神聖版的自己? 眾神的歷史,是否就是我們人類的故事? 人類又該如何超越偏見迷思,踏上更豐盛的精神旅程? 全球化發展到現今階段,雖然稱不上平坦,但未來全球各種不同的文化傳統,彼此的互動只會更緊密。能夠從多元文化角度認識人類豐富的精神遺產,已是當代人必備的素養。在宗教這個曾經敏感、甚至造成衝突的領域,更是如此。哈佛大學神學院在近年開辦了「宗教素養專案計畫」,大力推廣跨越宗教藩籬的文化

識讀力,提倡寬容與思辯,奠定多元宗教對話的基礎。 擁有四個學位的公共知識分子雷薩˙阿斯蘭,從他本身的信仰經歷出發,深入跨領域的研究成果,寫成這本充滿引領反思,破除迷思,且啟迪人心之書。 他從宗教文獻、歷史、考古出土材料、認知科學研究成果,探討人類如何建構出宗教。綜觀人類歷史,人一直在尋找周遭事物的意義。尋找意義的過程中,也不斷將人的屬性賦加於神,創造出「人性化的神」。無論是信奉唯一真神,信仰眾神,或是無神論者,都用自己的形象塑造神。多數人想到神時,想像的是「神聖版的自己」。 當人將人的屬性賦予神,就是將這些屬性「神聖化」,因此宗教的好壞只是反映人性的好壞。這就是為什麼整部人類

歷史中,宗教雖然不斷行百善,卻也一直作萬惡。世界各地的宗教衝突,均肇因於人類潛意識中有股天生慾望,要將自己神化,成為神所愛的、神所要的,甚至神所恨的。然而,縱使各個宗教雖是由不同象徵和隱喻組成的「語言」,但不同的語言的象徵之下卻有個共同的基礎,就是「我們」、就是「人類」。眾神的歷史,就是我們的故事。 雷薩‧阿斯蘭是一位出生在伊朗,成長與美國的公共知識份子。曾親身經歷從伊斯蘭改信基督教,又回歸伊斯蘭的歷程。他長期研究全球宗教,倡議多元文化與宗教自由,致力為宗教上的少數發聲。包括曾呼籲伊朗停止迫害巴哈伊教徒,批評中東地區驅逐基督徒為不智之舉等等。是一位在懷疑論充斥的二十一世紀,從全球化時代視

野包容多元不同信仰的人。 阿斯蘭前兩本著作《革命份子耶穌》與《伊斯蘭大歷史》均為備受讚譽的暢銷書。新作《造神:人類探索信仰與宗教的歷史》更是超越宗教界線,博採人類學、考古發現、語言學與神學上的研究成果。 在本書中,阿斯蘭展現了全球化時代、多元信仰的寬廣視野,帶領讀者走上一趟從古到今的大旅程,從薩滿的洞穴到城市的教堂,從戰火中的耶路撒冷到大爆炸的宇宙。他從人類天性出發去探討,卻不走向虛無,而是啟發讀者:信仰是一種選擇——你可以做出選擇,你不必懼怕神。 【特色摘句】 本書的一大特色,是雷薩˙阿斯蘭不僅是一位研究者,也是一位信仰者,經歷過在信仰中的探索歷程,且文筆極為優美。

★文筆優美,充滿畫面感的語言 「不妨將神想像成一道光線,它穿過稜鏡,析射出無數的顏色。各個顏色看似不同,但實際上它們是相同的。它們具有相同的本質。它們具有相同的來源。因此,表面上看似分離且不同的事物,實際上是一個單一的實體。這就是我們的史前祖先所相信的。」 ★出自自身探索之旅的真摯告白 「我曾經以為自己與神之間存在著一道鴻溝,於是將我靈性生活的大部分花在透過信仰,或學術,或者結合信仰和研究努力跨越那道鴻溝。我現在相信,那道鴻溝根本不存在,因為我與神之間沒有區隔。在我最本質的實相之中,我就是神的體現。我們皆是如此。」 「我唯一真正能認識神的途徑,是依靠我唯一真正能了解的

東西:我自己。如同伊本·阿拉比所說:『凡認識自身靈魂,便是認識主。』」 ★展現寬闊的世界觀,邀請讀者不需懼怕,大膽探索未知 「人是否仍然相信神,無非就是選擇。你可以選擇將人類對靈魂的普世信仰視為混亂或推理錯誤的產物:把它當作心靈的錯覺,或者演化的例外。沒錯,你可以認為一切現象----比如宇宙大爆炸、時空分布、質能平衡等等----無非是原子碰撞的偶發事件。創世可能純粹是源自於物理過程,反映的無非是職能最基本特色的接合----沒有原因、價值或目的。這是一個對宇宙萬物完全合理的解釋。同樣合理也同樣無法證明的,則是存在著一股蓬勃的精神,祂構成了宇宙的基礎,昔在、今在、永在,將你我和其他所有人

的靈魂 (或許也是萬物的靈魂) 連結在一起。 既然如此,請為自己做出選擇。 相信或不信神。憑你所願去定義神。無論如何,請效法我們的神話先祖亞當和夏娃,放膽去吃禁果。你不必懼怕神。 你就是神。」 本書特色 ★超越宗教派別的藩籬,回歸信仰的本質 這本書讓我們重新思考:人與「神」的關係;人在信仰中追求的是甚麼;如何以更寬廣的視野,去重新認識自己所繼承的信仰與習俗,也認識和自己不同的人與信仰。 ★阿斯蘭文筆優美,真摯邀請讀者探索未知 前言與結論均分享了他自己的宗教探索歷程。邀請讀者也踏上旅程。 ★中文版將附彩色圖片 書中附有彩色圖片,輔助說明從史前人類的信

仰,到猶太教、基督宗教、伊斯蘭教對神的觀念的轉變。 各界推薦 釋昭慧、劉柏君、 蔡依橙 推薦 「《造神:人類探索信仰與宗教的歷史》探討範圍極廣,令人驚訝,書中論述也頗具爭議,詳述蒙昧時代的人類如何以自身形象造神,同時宣稱如今應該停止這種行徑。雷薩.阿斯蘭落筆氣勢磅礡,字字珠璣,促使讀者反思且破除迷思。」──巴特.D.艾爾曼(Bart D. Ehrman),《耶穌如何變成神》(How Jesus Became God)作者 「雷薩.阿斯蘭講述神的『人類歷史』極為出色,令人讀之愛不釋手。他探尋各種宗教的共通點,提出深具挑戰的論點,值得各方宗教信徒深思且進一步探索。阿斯蘭涉獵極

廣,研究透徹。因此,本書有理有據,包羅萬象,擲地有聲 。」──菲利普.珍瓊士(Philip Jenkins),《信仰的考驗》(Crucible of Faith)作者

馬克思階級意涵的神學檢討與反省

為了解決超神學院巴哈 的問題,作者連益寶 這樣論述:

摘要 一個跨世紀的影響者─馬克思,作為一名猶太血統的基督徒,為新教派別的教徒,在中學時期,用德文寫了一篇文章,文章的題目是(據《約翰福音》十五章1-14節論信仰者與基督的結合,其基礎和本質,其絕對的必要性及其影響)。基督教觀點:「一旦人獲得了這種美德,這種與基督的結合,他將泰然自若地等待命運的打擊,....通過他對基督的遵從,通過他的工作,他將認識到上帝本身是被讚美的.....」最後卻以無神論者而完成學業,一八四一年(那年他二十三歲) 以對古代無神諭哲學的研究獲得了博士學位:(德謨克利特的自然哲學和伊壁鳩魯的自然哲學的差別》。在論文的前言中,有一段無神論的宣言,引自普羅米修斯的「我痛恨

所有的神靈」,聲言人的自我意識是至高的和唯一的神明。這引起筆者想深入研究的動機。整體研究從三個方向發現:(一) 由「唯物史觀」(或稱經濟決定論)分析當前資本主義經濟體,仍然是患貧富差距,財富與所得分配不均,但資本主義社會卻沒有如他預言的走向毀滅,資本主義卻吸納了社會主義的理想做進化,也就是說社會主義可在資本主義環境中通過民主機制實施其理念。(二) 經濟倫理與正義:經濟倫理好比是時代的一面鏡子,也已列入基督教公共神學的主流,在全球化的潮流下,經濟成為大多數人所關注的焦點,經濟發展及治理也成為顯學,更支配著社會和歷史的發展。基本上,各項經濟活動與政策都與生活信仰息息相關但也衍生許多新興問題,如

財富累積、分配不均與社會不公、人際疏離、價值失落等,筆者深感失去公義的經濟成長是一種無意義的價值體系。從基督教神學的核心立場來看,經濟倫理與公義信仰乃是保障經濟成長與均衡的動力,因此,如何建構經濟倫理的信仰基礎是刻不容緩的課題。(三) 階級分析與解放的意義:人的解放僅是剷除經濟私有制與階級?迄今不論是西方或東方,在經濟理論或政治實踐中,沒有一種經濟體系可以消除市場經濟的缺點,我們如何能夠在不首先改變人,在沒有「新人」的情況下來改變社會;如何架構自由理性關係呢?進一步,筆者也發現馬克思階級分析刻意淡化其他階級的可能發展而極力型塑(資產與無產)階級的矛盾對立進而導致無產階級的革命與專政,由於簡約

化與靜態化其他階級的可能變遷導致理論與事實現象存在極大的爭議。 路加福音第四章:18『主的靈在我身上,因為他用膏膏我,叫我傳福音給貧窮的人;差遣我報告:被擄的得釋放,瞎眼的得看見,叫那受壓制的得自由』馬克思從沒有認真地聽從聖經對耶穌基督信息的理解,唯有通過基督的信仰與愛才能整全的自由解放。社會與人心靈之解放與更新,在於我們是否實踐我們所認同的上帝國的價值,是否以耶穌做為我們生活的楷模此種體驗將帶領我們進一步實踐真理,也正是邁向上帝國的臨在。