跨理論模式行為改變階段的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥可.班頓寫的 誰讓恐龍有了羽毛? :從顏色、行為到奔跑速度,科學如何改寫恐龍的歷史與形象 和廖柏森的 英中筆譯教學:理論、實務與研究都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臉譜 和眾文所出版 。

國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 李思賢所指導 張雅苓的 以戒菸行為意圖與尼古丁成癮探討戒菸個案之憂鬱─以台北市某區域醫院為例 (2016),提出跨理論模式行為改變階段關鍵因素是什麼,來自於戒菸服務、戒菸行為意圖、尼古丁成癮、憂鬱。

而第二篇論文國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 沈 立所指導 鄭燕吟的 消費者蒐集毒食品相關資訊行為之研究 (2016),提出因為有 知覺風險、跨理論模式、行為改變階段、自我效能、決策權衡、再購意願的重點而找出了 跨理論模式行為改變階段的解答。

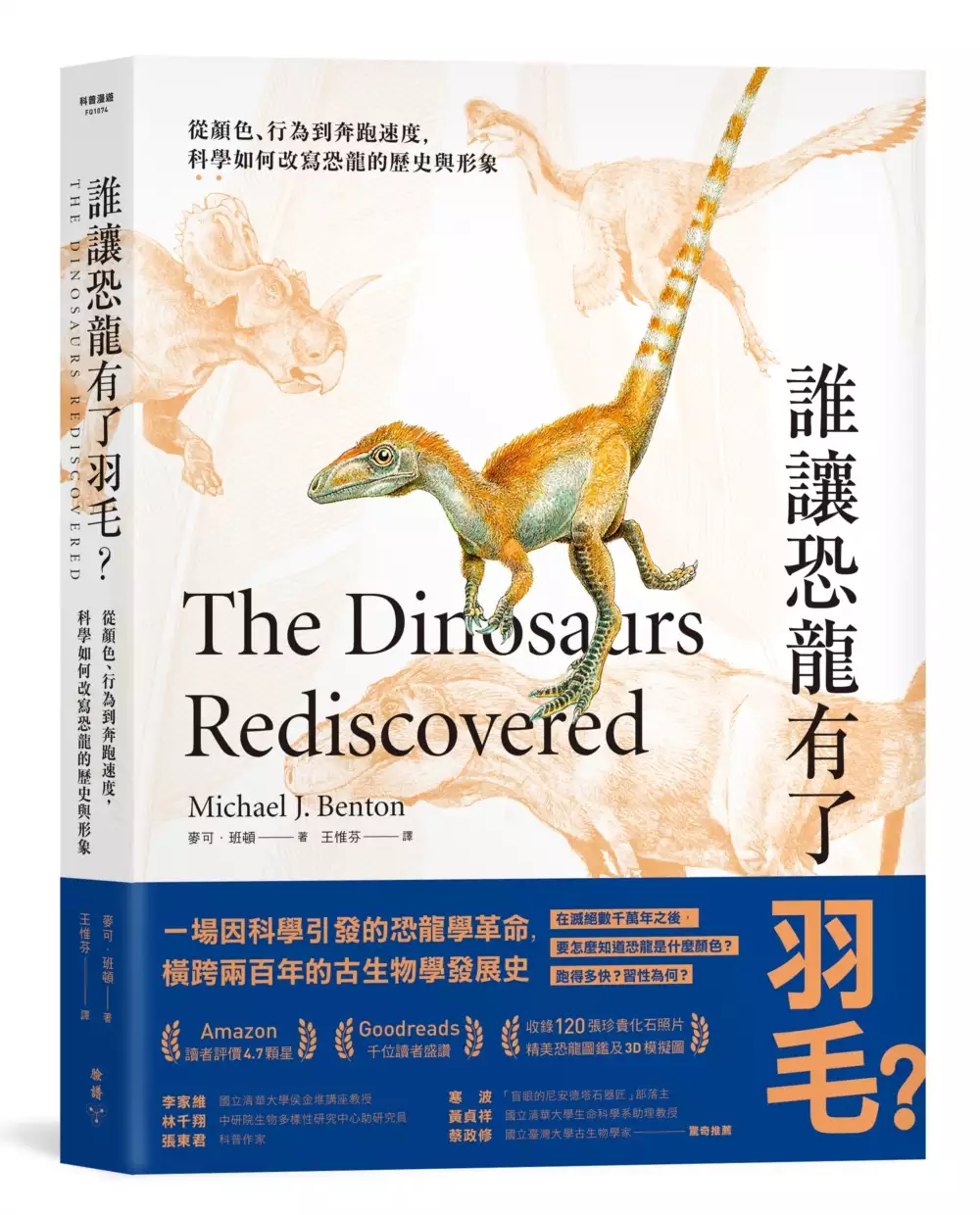

誰讓恐龍有了羽毛? :從顏色、行為到奔跑速度,科學如何改寫恐龍的歷史與形象

為了解決跨理論模式行為改變階段 的問題,作者麥可.班頓 這樣論述:

????????????一場因科學引發的恐龍學革命,橫跨兩百年的古生物學發展史???????????? 在滅絕數千萬年之後, 要怎麼知道恐龍是什麼顏色?跑得多快?習性為何? ★Amazon讀者評價4.7顆星★ ★Goodreads千位讀者盛讚★ ★收錄120張珍貴化石照片、精美恐龍圖鑑及3D模擬圖★ 國立自然科學博物館地質學組 楊子睿博士——專業審訂 恐龍的研究屬於脊椎古生物學的一個分野,位於地質學與生物學的十字路口,需要許許多多不同學門的合作建構出跨領域的研究路線。除了文藝復興時期的達文西等人,現在多數的研究者多是聚焦於非常小的一個領域。例如,我本身是專攻於恐龍的生殖生物學與

生理學、以及利用化學方法研究恐龍化石的埋藏學與分子古生物學,但我本身卻對同為中生代物種的水生爬行動物較為陌生。因此,在古生物學的學界中,極少有人可以橫跨多種不同門類的脊椎動物,並做出頂尖的研究。本書作者便為這極少的例子之一。 本書藉由其獨樹一幟的敘事風格,將上個世紀有關恐龍溫血冷血與否、飛翔與否、運動快速與否等世紀爭辯等各項議題,由始至末的詳細交代,並點出未來古生物學發展的走向。所以,人人都可以從自身的專業前往恐龍的研究,人人都可以是化石生物學學者!——國立自然科學博物館地質學組 楊子睿博士 【國內推薦】 李家維 國立清華大學侯金堆講座教授 林千翔 中研院生物多樣性研究中心助研究員 張

東君 科普作家 寒波 「盲眼的尼安德塔石器匠」部落主、、泛科學專欄作者 黃貞祥 國立清華大學生命科學系助理教授 蔡政修 國立臺灣大學古生物學家——驚奇推薦 恐龍曾稱霸地表長達兩億多年,這本深入淺出、生動有趣的科普好書能帶你回到那個與龍共舞的中生代一探究竟,並且認識到牠們有些其實還活在我們周遭,而不僅是在大小阿宅們的內心中。讀完了本書,相信你一定能夠寫出比《侏羅紀世界》系列三部曲更科學嚴謹、更緊張刺激、更發「龍」深省、更引「龍」注目、更打動「龍」心的科幻電影劇本!──黃貞祥 國立清華大學生命科學系助理教授 搖身一變成為古生物學家似乎是不少大小朋友都曾經有過的夢想,讀完班頓(

M. Benton)這本以科普書籍出發,卻充滿許多最新、最扎實研究成果的新書,絕對會讓人重新發現恐龍與其遠古世界的奧妙──甚至可能會讓大家意識到古生物研究並沒有離我們很遙遠──只要願意多投入一點心力,五年後或十年後,古生物學家這一個頭銜可能就會掛在自己的頭上。就像班頓在書裡最後說的一樣,我也熱切的期待著台灣有新一代的古生物學家一起激盪出更多的可能性,與揭開更多迷人的遠古面貌。──蔡政修 國立臺灣大學古生物學家 【內容簡介】 科學如何讓恐龍化石說出更多故事? 兩百年前,恐龍化石第一次出現在世人眼前,但當時的人們對於這種滅絕了6600萬年的古生物幾乎一無所知,只能透過現生的爬行動物推測

恐龍的樣貌:灰綠的體色、粗糙無毛、動作遲緩。然而,這樣的情況正在逐漸翻轉。 四十年來,透過更先進的挖掘技術、更高倍數的顯微鏡,以及更強的化石解讀能力,世人所理解的恐龍不再是一隻隻放大版的蜥蜴,而是一個或長有羽毛,或行動敏捷的大類群,古生物學也終於從自然史與推測,發展為可驗證的科學,也使得那些過去認為「因為恐龍已滅絕許久,所以永遠不可能知道」的真相,得以用精確事實的姿態呈現在你我面前,例如: ????恐龍有羽毛嗎?是什麼顏色? ????恐龍能跑多快? ????恐龍也有紅血球嗎?紅血球還能在化石中找到嗎? ????恐龍全身的肌肉量有多重?為什麼恐龍長這麼大? ????恐龍會照顧小孩嗎?育幼的行

為又是如何? ????恐龍的咬合力多大? ????恐龍是突然滅亡,還是漸進滅亡的? 此外,本書也將告訴你現今的科學家如何挖掘恐龍化石,如何重建演化樹,也將帶你討論一些現階段技術還未能做到的事:人類可以像複製桃莉羊一樣,複製一隻恐龍,讓恐龍重生嗎?這是一個由無數新發現與科學家的奇思妙想串連成的精采故事,同時,這本書也記錄了古生物學的發展史並且預測它的未來。作者麥可.班頓將用他數十年的古生物研究經驗,穿插最新的恐龍學研究,帶你認識這個迷人、充滿驚奇的恐龍世界。如果你也著迷於博物館裡或電影裡的恐龍,書中關於恐龍的一切絕不會令你失望! 【海外佳評】 班頓的散文是科學寫作的典範——充滿活力而不會太

輕佻,說理清晰卻沒有一大堆惱人的隱喻,既能激發讀者的好奇心,又不過度迎合讀者的無知。——《紐約書評》 在《誰讓恐龍有了羽毛?》中,布里斯托大學教授麥可.班頓帶領我們了解他所謂的古生物學領域的「科學革命」。這是一個引人入勝的故事,班頓先生熟練又專業地講述這個故事。有趣的是……班頓先生在這本書中,再次向我們展示技術進步如何將單純的臆測轉化為可檢驗的科學。──《華爾街日報》 我不覺得有哪個像我一樣不是科學家的人,能閱讀這本書卻不對之感到驚奇。──《衛報》 有見地……這本讀來令人愉快的入門讀物,將使外行讀者更加認識那些「早已死亡、現在卻以骨骼示人」的動物。──《出版者週刊》 引人入勝。這本書由

最傑出的古生物學家所撰寫,既探討恐龍古生物學的演化,也探討了恐龍本身的演化。強烈推薦給古生物愛好者。──《圖書館學刊》 對於任何對恐龍有濃厚興趣且喜歡閱讀的人來說,這本書是非常有價值的資源……對喜歡古生物學的學生和專家來說,這書是一片沃土。──《生物學評論季刊》

以戒菸行為意圖與尼古丁成癮探討戒菸個案之憂鬱─以台北市某區域醫院為例

為了解決跨理論模式行為改變階段 的問題,作者張雅苓 這樣論述:

目的:探討戒菸意圖及尼古丁成癮度與其憂鬱之相關性。方法:研究對象為台北市某區域醫院20歲以上之戒菸個案,研究採問卷調查,共計回收71份有效問卷。研究工具以結構式問卷,採用跨理論模式行為改變階段、尼古丁成癮程度測試表(The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence FTND)、短版10題憂鬱量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale, CESD-10量表)。結果:69%之研究個案從未使用過戒菸藥物,認為可以用意志力戒菸;首次吸菸年齡在18歲以前佔53.52%;戒菸行為意圖與憂鬱程度並無顯著

相關;教育程度與戒菸行為意圖呈現顯著正相關;菸齡與教育程度呈負相關;尼古丁成癮度、性別、婚姻狀況與憂鬱程度呈現顯著相關;婚姻狀況、首次吸菸年齡與尼古丁成癮度呈現負相關;菸量、有疾病史與尼古丁成癮度呈現正相關。結論:教育程度越高,菸齡越低,戒菸行為意圖越好;已婚、首次吸菸年齡較低及有疾病史者之研究對象尼古丁成癮度較高;已婚、女性及尼古丁成癮度越高者,憂鬱程度越高。建議:醫院及藥局須落實推動戒菸衛教及戒菸門診轉介,增加戒菸衛教諮詢之使用,提升吸菸個案之戒菸自我效能及戒菸行為意圖;避免青少年過早接觸菸品之機會,以減少尼古丁成癮情形,應從家庭菸害教育及父母戒菸做起;尼古丁成癮度較高及女性之個案應考量憂

鬱程度,轉介具有戒菸衛教師資格之心理師評估憂鬱程度,探討個案之心理問題,協助排除戒菸之障礙。關鍵字:戒菸服務、戒菸行為意圖、尼古丁成癮、憂鬱

英中筆譯教學:理論、實務與研究

為了解決跨理論模式行為改變階段 的問題,作者廖柏森 這樣論述:

第一本給國內翻譯教師的教學指引, 從為什麼要教理論、如何教翻譯,到執行翻譯研究的方法, 為國內的翻譯教學奠定學術地位! 近年來翻譯系所深受學生喜愛,各大專院校在這股趨勢潮流下廣設翻譯系所,全台有超過百餘所大專院校提供相關的翻譯學程與課程,然而這其中大部分的師資是來自英語系所的教師,老師們雖有豐富的學養,卻少有翻譯教學的專業訓練,教學時難免會有徬徨無助之感。 為了幫助教師們解決課堂上「要教什麼?」「該怎麼教?」的困擾,臺師大翻譯所廖柏森教授在系列暢銷書《英中筆譯1:基礎翻譯理論與技巧》《英中筆譯、2:各類文體翻譯實務》中,為教師解答了要教什麼的疑惑,現進一步以這本《英中筆譯

教學:理論、實務與研究》,提供翻譯該怎麼教的方法。 全書先從中西翻譯學派切入,闡述理論與教學的共存關係,接著再進入教學的實際操作,從翻譯技巧、教學法、評量方式逐一說明,並提供教案實例,實際演示如何在課堂上執行翻譯教學。最後,提供多元的研究方法,期待國內學者能有更豐富的發表,以擴大國內翻譯教學的研究視野,取得更進一步的學術地位。 適用對象 ■ 教授翻譯相關課程的大專院校教師 ■ 對翻譯教學理論和方法有興趣的自學者 本書特色 中英理論學派,完整建構 從嚴復的「信、達、雅」,到錢鍾書的「翻譯化境」,從美國語言學家Nida 的「形式對等與動態對等」,到比利時

學者Lefevere 的「翻譯即重寫」,囊括所有重要翻譯理論。 各種教法教材,一次備齊 從傳輸式及溝通式翻譯教學法的理論,到詞彙、單句、多句的翻譯技巧解析,再到翻譯檔案教學、語料庫輔助翻譯教學、電腦輔助翻譯教學等教學法,完整建構翻譯教學的理論與操作。 翻譯教學教案,實作演練 提供步驟清楚的教案設計,分為教案提要、教學簡案和教學詳案三部分,以提供教師詳盡的翻譯教學指引,並以一則真實的教學教案作為實際操作示範。 多元研究方法,比較分析 分別介紹實驗法、調查法、訪談法、觀察法及放聲思考法等研究方法,並透過案例概述各自的執行過程及重要概念,提供給有志執行研究的教師、學者參

考。

消費者蒐集毒食品相關資訊行為之研究

為了解決跨理論模式行為改變階段 的問題,作者鄭燕吟 這樣論述:

本研究利用問卷調查法,調查受訪者之知覺風險、行為改變階段與再購意願,並驗證三者之間的關係,樣本數共154。 茲將研究結果重點歸納如下;一、從知覺風險的七個構面而言,以功能風險平均得分最高,其次為生理風險, 而社會風險最低。二、不同社經背景對知覺風險有顯著影響。較年輕者、未婚者、無小孩者、學 生知覺風險較低。三、處於無意圖期之受訪者,知覺風險低於處於意圖及準備期之受訪者。四、不同行為改變階段其再購意願有顯著差異,無意圖蒐集食品資訊者較有意 圖蒐集資訊或已在蒐集資訊者有較高的再購意願。五、若受訪者發現蒐集食品資訊的利益越高,其再購意願越高。六、若受訪者對搜集食品資訊有信心者,其再購意願

也比較高。