輕度殘障手冊申請的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AllenFrances寫的 救救正常人:失控的精神醫學 可以從中找到所需的評價。

另外網站身心障礙者生活補助 - 新北市政府線上申辦-案件說明也說明:年滿65歲以上之身心障礙者,基於福利最佳原則,請先申請中低收入老人生活津貼。 補助內容: 1.列冊低收入戶且身心障礙中、重、極重度者每月補助新臺幣8,836元;輕度者每 ...

國立臺南大學 特殊教育學系輔助科技碩士班 曾明基所指導 宋柔葇的 就業運轉手:腦性麻痺者輔助科技應用與調適之研究 (2019),提出輕度殘障手冊申請關鍵因素是什麼,來自於輔助科技、腦性麻痺、心理社會議題、障礙調適、就業調適。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 運動休閒與餐旅管理研究所 林儷蓉所指導 林盈均的 老化智能障礙者之休閒參與及阻礙之研究 (2019),提出因為有 老化、身心障礙者、休閒教育、休閒阻礙的重點而找出了 輕度殘障手冊申請的解答。

最後網站申請殘障手冊的條件 - Anminail則補充:4. a要先找主治醫師問媽媽有帕金森症病情,夠資格申請身心障礙手冊嗎一定要照顧福利與補助在衛福部成立之前分成 ... 視力符合輕度標準就能申請殘障手冊.

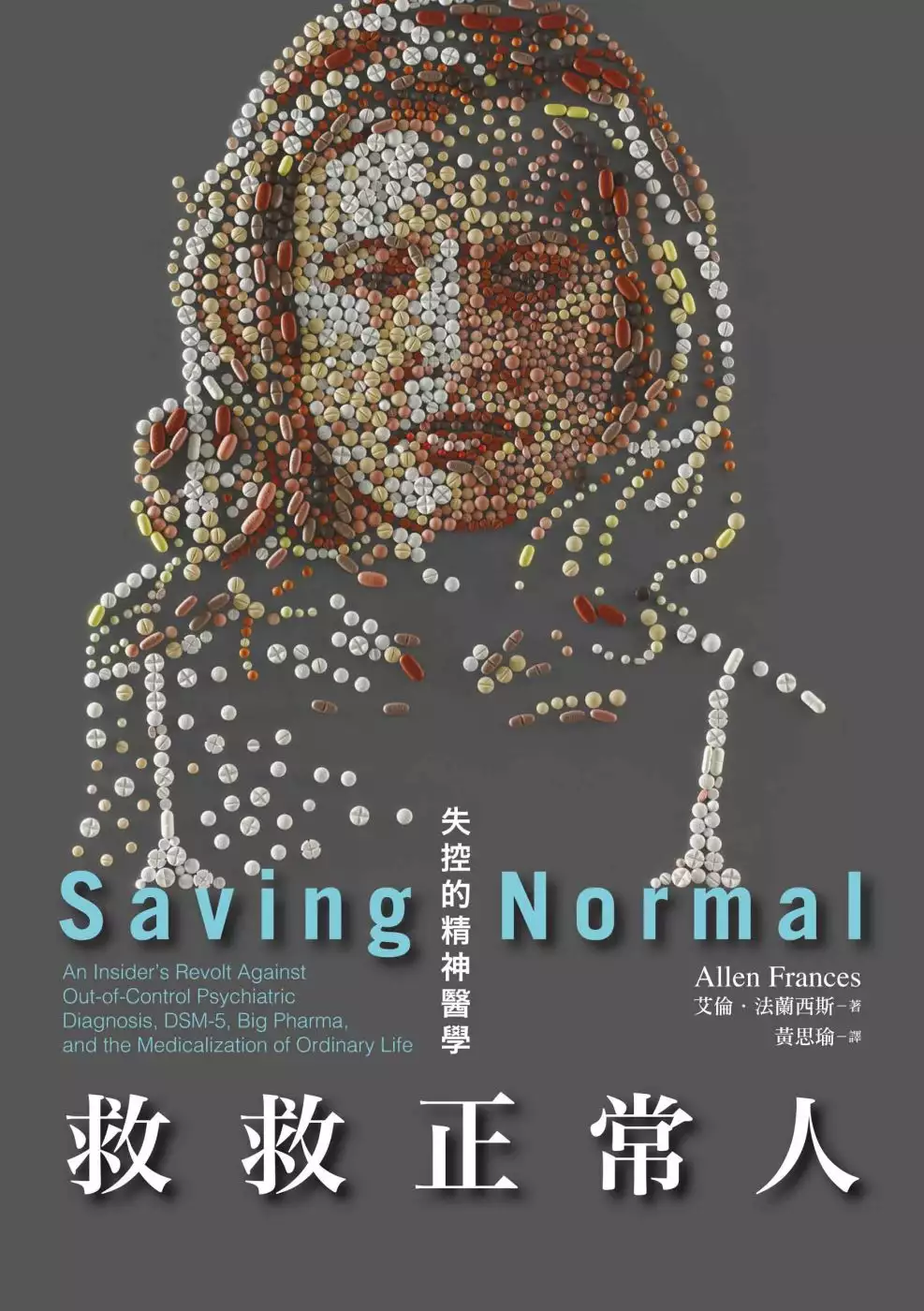

救救正常人:失控的精神醫學

為了解決輕度殘障手冊申請 的問題,作者AllenFrances 這樣論述:

每個人有各樣的生活經驗,有各種情緒起伏:壓力、失望、傷痛、挫折。這些都是作為人類會陷入的低潮狀態,不應被當作精神疾病。 但是,今日數百萬人整天擔心自己生病,也被診斷出精神疾病,還接受許多不必要的治療。在《救救正常人》一書中,法蘭西斯醫生警告,我們把日常生活問題貼上標籤,當成心理疾病,普通人被汙名化,醫療資源因此大量被浪費。其實,我們天生有恢復能力,能自我療癒,千百年來都靠著這種心理能力保持清醒,現在卻把這些責任交給大藥廠,讓它們賺進大筆白花花的鈔票。 在過度診斷下,正常人都變成精神病人:悲傷就是重鬱症,老年人忘東忘西就是輕度認知障礙,發脾氣就是暴烈性心情失調

,貪吃就是狂食症,更別說大部分都有成人注意力缺失症。 法蘭西斯醫生巧妙地列出幾波精神疾病的熱潮,他強調,如果我們一再把人類正常情況貼上疾病標籤,就等於一點一滴放棄人類的適應性與多樣性,把正常人生變成黑白。《救救正常人》就是要喚醒我們珍視人性的全貌。 害羞的人就是有社交恐懼症,強暴犯是病人不是罪犯, 精神疾病被當成商品販賣,藥物濫用早就超過毒品, 要找個正常人,難上加難。 DSM 全名為《精神疾病診斷與統計手冊》(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),從1958年出版第1版至今,已經到了第5

版,收錄的精神病數量也從60種增加到近300種。DSM-4在1994年問世之後,精神醫學界蔚為風潮:注意力不足過動症、兒童期雙極性疾患、自閉症等等都出現。擴大診斷的結果,健康的普通人也成了病患。 法蘭西斯醫師從語言學、哲學、統計學爬梳「正常」與「不正常」的定義與界線,帶領讀者回溯心理治療的歷史,回顧巫術、希臘時期、中世紀歐洲對精神疾病的處理方式,接著談到十八世紀歐洲精神之發展,最後帶入當代DSM之成形,論述其貢獻、影響與缺失。 法蘭西斯醫師強調,個體的差異性非常重要,社會的存續,全賴於多樣的人格類型與特質。據此,本書有兩大目標:其一,提醒不需就醫的人免受治療之苦;其二,鼓勵有需要的

人尋求協助,積極治療。「救救正常人」與「拯救精神醫學」實為一體兩面。

輕度殘障手冊申請進入發燒排行的影片

今(24)日林佳龍委員在社福及衛環委員會針對單耳失聰人士的社會救助與福利質詢內政部曾中明次長、社會司簡慧娟司長、以及教育部社教司黃坤龍副司長。由於目前單耳失聰不符合身心障礙的標準無法申請社會救助與福利,在質詢中林佳龍並要求曾次長手遮一耳短暫接受質詢,感受單耳失聰者的不便。林佳龍也要求內政部應將單耳失聰從寬認定納入身心障礙保障範圍。

林佳龍提出目前身心障礙手冊對於聽覺機能障礙的訂得相當嚴格,導致在實務上非常多的問題,根據行政院衛生署公告的「身心障礙等級」規定,聽覺機能障礙等級標準如下:

1.「輕度」:優耳聽力損失在五十五至六十九分貝者。

2.「中度」:優耳聽力損失在七十至八十九分貝者。

3..「重度」:優耳聽力損失在九十分貝以上者。

林佳龍向在場官員表示,所以現在有聽覺機能障礙的人,若只有一個耳朵聽力損失,即單耳失聰的話,是不符合目前身心障礙的標準。林佳龍指出由於單耳失聰的學童,並無法納入身心障礙手冊的領取範圍,無法像雙耳失聰的兒童可以請領電子耳等輔具補助,更不屬於特教範圍。所以單耳失聰的孩子只能進入一般學校就讀,求學過程中經常面臨走路不平衡、上體育課會跌倒,上課聽不清楚,可能老師會認為他上課不專心聽講,在校孩童經常會受到同儕的欺負。林佳龍認為,慣用單耳更容易加速他聽力的失衡,也懷著正常耳朵聽力受損的恐懼,心理上的衝擊超乎身體障礙的傷害。

林佳龍質詢教育部黃副司長,教育部的特殊教育法子法草案中第九條,沒有納入單耳失聰的學童,全面犧牲了單耳的就學環境的權利,這樣合理嗎?教育部特教小組邱專員答覆,鑑定辦法在今年有修正,但對單耳失聰的確沒有納入,不過特教評估是比較寬,會依照需求來判定,也就是說特教的判定的範圍比較寬。曾次長則表示,身心障礙者的判定是經過專業的鑑定,是比較嚴格。

林佳龍以一真人真事蕭先生的故事向內政部質詢,對失聰者判定這麼嚴有沒有道理?林佳龍當場念出蕭先生的陳情信:「我是一個右耳重聽的人,也是丙等體位的平常人,我知道像我這樣的人不多,在求職中飽受不少異樣眼光,也不是很順利,但我繳稅是平常人,郤要受大眾以殘障人士來看待,真想要做殘障人士...如果要把我們當殘障人士,可以請快速通過法律來執行。」林佳龍向官員表示,政府的認定裁量影響單耳失聰者不只是在就學還包括就業。

林佳龍在台中已經連續七年舉辦過針對身心障礙家庭「有愛無礙真情之旅」,起源自一位成功的遊覽車老闆,他有兩個身心障礙的弟弟,每當學校遠足或旅行,他就要在家裡照顧兩個弟弟,所以他發願照顧身心障礙者,又因為身心障礙家庭信任林佳龍的號召,於是每年由林佳龍帶隊,這位董事長出五十輛遊覽車帶身心障礙的小朋友出遊。林佳龍也向在場官員表示,因為聽障朋友常使用電話簡訊,他也協調中華電信對聽障朋友降低簡訊費用,這都是民間走在政府之前。林佳龍要求內政部應將單耳失聰從寬認定身心障礙納入身心障礙,「司長可不可以研究?研究後若要以修法來解決,我就來提!」,內政部表示,會跟衛生署研究,並將研究結果回報林佳龍委員。

就業運轉手:腦性麻痺者輔助科技應用與調適之研究

為了解決輕度殘障手冊申請 的問題,作者宋柔葇 這樣論述:

本研究旨在探討一位腦性麻痺者在成長經驗中障礙調適歷程,就業情形與就業調適歷程、並瞭解在此歷程中輔助科技使用與調適情形。本研究採敘事探究為研究策略,以立意取樣方式邀請一名腦性麻痺者野比及其重要他人野比母親及野比阿姨進行深度訪談。資料分析以採敘事探究當中的「整體—內容」來呈現野比的成長歷程中障礙、就業與輔助科技使用的歷程與調適情形,及深度訪談野比母親與野比阿姨以驗證野比的敘述,並瞭解母親與阿姨在教養與協助野比的歷程、遭遇困境與因應策略。本研究主要發現如下:一、腦性麻痺者(野比)障礙調適歷程1.野比正視障礙議題及進入障礙調適歷程主要是在回歸主流進入大學階段。2.野比在回歸主流的過程中,遭遇的挫折,

讓他陷於挫敗的情境中,且難以正向的態度來面對事物包括自己。透過系列的自我肯定活動,讓野比增加自信及強化自我認同,進而產生正向的心理狀態。3.野比針對障礙所遇到的困難,開始願意適時提出需求並接受他人協助,接受他人協助會是野比接納障礙很重要的關鍵之一。二、腦性麻痺者(野比)就業情形與歷程1.就業歷程中面臨的阻礙,雖然物理環境所造成的阻礙,造成野比移動上諸多不便,但對野比來說,工作氛圍、社會態度與尊重才是重要的阻礙。2.在人事室及資源班的工作場域中,野比多使用助行器,前往其他處室時則是手動輪椅及助行器交替使用;人事室時期,單位主管協助申請職務再設計服務,但還未正式進行職務再設計,野比即離職;資源班的

工作場域,野比能自行調整改善,惟無障礙車位,經野比提出需求後,於鄰近辦公室側門進行設置。3.就業調適能力日趨穩定,面臨失業及鐵路局考試失利,野比經歷調適過程,已能用適當、正向的方式進行自我調適。4.野比對想進入一般性行業之腦性麻痺者建議,腦性麻痺者受到生理影響,不利許多工作環境及工作,鼓勵腦性麻痺者可以參加職訓局課程或自學,以培養更多專業技能,促進更多職業選擇機會。三、腦性麻痺者(野比)的輔助科技應用與調適情形1.輔助科技設備應用:野比對於目前所使用的輔助科技設備之操作、價格、功能等均詳細瞭解亦操作得當。2.輔助科技服務應用:野比了解輔助科技設備在就學與畢業後之ATD申請相關服務內容,進入高職

資源班擔任輔導員後,對於輔助科技設備與服務、相關福利資源有更多的了解,並將正確使用觀念傳遞予學生。3.影響野比輔助科技應用與調適社會心理因素當中,主要有(1)來自使用者本人因素(2)輔助科技設備本身之因素(3)家人、主要照顧者與同儕之因素(4)環境因素。4.當前相關輔助科技設備與服務建議:野比認為可游泳之防水型助聽器若能加入借用或利用其他策略幫助學生能在游泳課堂上使用,必會對聽障學生學習有所助益。最後,針對學校特殊教育及相關輔導工作、家長及未來研究者提供相關之建議。

老化智能障礙者之休閒參與及阻礙之研究

為了解決輕度殘障手冊申請 的問題,作者林盈均 這樣論述:

隨著高齡社會的來臨,社會開始重視中高齡者休閒活動與成功老化的議題,但老化智能障礙者族群卻是被忽視的一群。目前臺灣 50 歲以上智能障礙者人口數約有 2 萬 5 千人(衛生福利部統計處,2020)。隨著醫療進步,提高了智能障礙者的平均餘命,了 解其老化後的休閒活動需求及阻礙是當務之急。本研究目的在探究老化對智能障礙者之 影響、了解老化智能障礙者休閒參與、休閒阻礙及阻礙協商策略。研究個案為來自桃園心燈教養院共 11 位 45 歲以上之智能障礙者。以質性研究方式進行,採半結構式訪談大綱訪談 2 位機構中主要照護人員,並以結構式問卷訪問其中 5 位具有簡單口語表達能力 之個案。研究結果發現,老化對於

智能障礙者在生理、心理、認知功能與社交功能上都有影響,智能障礙者普遍缺乏老化意識,且目前有嚴重的雙老問題。在休閒參與上,偏好靜態活動,動態活動需要照顧者一對一的引導。在休閒阻礙上,個人內在的阻礙為此 族群主要的困境,包括缺乏動機、情緒不穩、無法了解休閒意義等,其阻礙協商策略多 由照顧者代為進行。建議相關單位在老化智能障礙者身上,應加強其老化意識與生死教 育,幫助其了解家人的離世與自己的老化現象,也應在年輕時就導入休閒教育概念,以提升智能障礙者族群在老化後的生活品質。

想知道輕度殘障手冊申請更多一定要看下面主題

輕度殘障手冊申請的網路口碑排行榜

-

#1.申請身心障礙者手冊失智身障者別忽略自身權益 - 永達保險經紀人

誰可以申請身障手冊. 依據身心障礙者權益保障法第五條規定,身心障礙者,指下列各款身體系統構造或功能,有 ... 於 www.everprobks.com -

#2.身心障礙者生活補助 - 宜蘭縣政府社會處

受理窗口:向戶籍所在地之鄉鎮市公所(社會課/村里辦公處)提出申請。 補助金額:經本府核定符合者,自資料備齊當月份起核給生活補助,輕度:3,772元/中度以上:5,065 ... 於 sntroot.e-land.gov.tw -

#3.身心障礙者生活補助 - 新北市政府線上申辦-案件說明

年滿65歲以上之身心障礙者,基於福利最佳原則,請先申請中低收入老人生活津貼。 補助內容: 1.列冊低收入戶且身心障礙中、重、極重度者每月補助新臺幣8,836元;輕度者每 ... 於 service.ntpc.gov.tw -

#4.申請殘障手冊的條件 - Anminail

4. a要先找主治醫師問媽媽有帕金森症病情,夠資格申請身心障礙手冊嗎一定要照顧福利與補助在衛福部成立之前分成 ... 視力符合輕度標準就能申請殘障手冊. 於 0606202223.anminail.it -

#5.經濟補助

... 障礙者生活補助:身障等級『輕度』每月核發3,500元;身障等級『中、重、極重度』每月核發4,700元。(不具有低收入戶及中低收入戶資格之持有身心障礙手冊者方可申請). 於 www.yunfull.org.tw -

#6.身心障礙證明有效期限最長為五年,是擾民?吃飽撐著?

身心障礙者於其證明效期屆滿前六十日尚未申請辦理重新鑑定及需求評估者, ... 障礙程度分為輕度,中度,重度,極重度,四級來分別(資格)身障者的障礙 ... 於 www.sunable.net -

#7.新制身心障礙鑑定簡介

(三)鑑定人員改變:由舊制醫師鑑定後核發身心障礙手冊,. 新制改為由醫療及社工團隊鑑定及需求評估後發身心 ... (五)障礙程度1亦即輕度;障礙程度2亦即中度;障礙程度3. 於 www.ear.com.tw -

#8.輕度身心障礙手冊 - Slobo

請問申請殘障手冊的條件如何? 針對單眼失明者,應放寬身心障礙手冊發放資格以及檢討鑑定標準; 有關新制身心障礙鑑定林高賦整理. 洗腎中心 ... 於 www.marcsdesign.me -

#9.身心障礙者相關 - 蘇澳鎮公所

冊列低收入戶之中、重、極重度身心障礙者,每人每月新臺幣8,836元;輕度身心障礙 ... 申請書。 低收入戶證明。 申請人印章。 本縣領有核(換)發或註記之身心障礙手冊 ... 於 www.suao.gov.tw -

#10.社會處身心障礙資源連結項目表

(二)中度身心障礙者補助二分之ㄧ。 (三)輕度身心障礙者補助四分之ㄧ。 二、無需申請,由宜蘭縣政府社會處主動辦. 理,若已領有手冊而保費未減免者,請電. 於 smartdonor.tw -

#11.身心障礙證明與需求評估專區 - 桃園市政府-社會局

1、申請流程:須先辦理「身心障礙者鑑定」程序,向本市任一區公所社會課提出申請,發給「身心障礙者鑑定表」後至指定之鑑定醫療機構辦理鑑定,經鑑定符合衛生福利部 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#12.新竹縣身心障礙者生活補助- 社會福利專區 - 寶山鄉公所

(一)低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新臺幣8,836元;輕度身心 ... 服務對象, 設籍且實際居住於新竹縣,領有身心障礙手冊或身心障礙證明,並具下列 ... 於 www.hcpst.gov.tw -

#13.身心障礙者生活補助 - 花蓮縣政府社會處

... 極重度、重度及中度身心障礙者每人每月補助8,836元整;輕度身心障礙者每 ... l身心障礙手冊或身心障礙證明、身份證正本、本人郵局存簿 ( 需含申請 ... 於 sa.hl.gov.tw -

#14.新制身心障礙鑑定簡介

合併計算鑑定等級(輕度、中度、重度、. 極重度) ... 101年7月11日後申請身心障礙鑑定僅能使用現制身心 ... 定機構,申請重新鑑定或申請依原領身心障礙手冊,重新發. 於 www.npu.edu.tw -

#15.身心障礙者生活補助費 - 臺南市政府社會局

輕度 每月補助5,065元 2.中度以上每月補助8,836元 (二)符合最低生活費2.5倍以下者: ... (一)申請表. (二)國民身分證正本,14歲以下者得檢附戶口名簿,均於驗畢後發。 於 sab.tainan.gov.tw -

#16.身心障礙者鑑定表

申請 項目. □ 新申請身心障礙鑑定. □ 申請重新身心障礙鑑定. □ 依身心障礙者鑑定作業辦法 ... 室內生活可自理,但需賴藥物治療,無法從事輕度勞動〈第三度〉或勞動可. 於 webs.must.edu.tw -

#17.申請身心障礙手冊|社團法人台灣巴金森之友協會

身心障礙手冊的獲得需是經藥物適當治療,並且須追蹤至少六個月後,仍遺存足以影響生活機能之障礙者,並符合相對應之(巴金森症) 等級、量表,才可獲得身心障礙手冊。 於 www.pdcare.org.tw -

#18.身心障礙者生活補助費 - 臺中市政府社會局

符合下列各款規定者,得申請發給身心障礙者生活補助費: ... 低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新臺幣8,836元;輕度身心障礙者每人 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#19.身心障礙證明與福利服務申請流程(完整版) - YouTube

身心障礙證明與福利服務 申請 流程(完整版) 於 www.youtube.com -

#20.身心障礙者生活補助

列冊低收入之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發8499元;輕度者每人每月 ... 申請者身心障礙證明或手冊正反面影本及其它證明文件,向戶籍所在地之區公所申請。 於 www.catchyourlife.com.tw -

#21.身心障礙者福利措施手冊

身心障礙手冊核發 ... 區)公所提出申請,經鑑定. 符合中央衛生主管機關所. 定身心障礙等級者,由社 ... (3) 身心障礙程度屬輕度者:. 減免十分之四就學費用。 於 www1.cgmh.org.tw -

#22.身心障礙鑑定類別向度編碼對照

身心障礙鑑定類別向度編碼對照. 一、神經系統構造及精 ... 擷取整理自:鑑定作業辦法,附表二:身心障礙鑑定類別、鑑定向度、程度分級及其基準 ... 317 輕度智能不足. 於 gc.ssvs.tn.edu.tw -

#23.衛生福利部- #很重要手上拿「舊制永久效期身心障礙手冊」的 ...

換證是指須至公所辦理申請,並進行需求評估了解,而不包含去醫院重新鑑定。 ... 如您所提,「重殘康復到輕度身障」,這也就表示了身心障礙的程度有所改變-- 一段時間 ... 於 m.facebook.com -

#24.高雄市身心障礙福利措施簡介(附錄ICF 鑑定與評估說明)

壹、手冊/證明管理. 福利措施申請、換發或補發身心障礙手冊/證明. 申請資格 ... 列冊低收入戶之極重度、重度、中度身心障礙者,每人每月核發8,200 元;輕度身. 於 www.tdpa.org.tw -

#25.身心障礙證明是什麼?該怎麼申請?還有這些福利可以享用! 懶人 ...

此商品只專屬於特定輕、中度身心障礙者投保,是屬於終身險的一張保單。保障內容有五大特色,(1)只要持有身心障礙證明或手冊,免體檢即可投保;(2)不必與 ... 於 www.icarecat.com -

#26.要不要申請殘障手冊輕度最可悲! @ 米球 腦力激盪到腦震盪

一、申請自願放棄身心障礙手冊必須填具申請書,年滿20歲且未受禁治產宣告之身心障礙者,填寫甲式申請書;未滿20歲或受禁治產宣告之身心障礙者,由法定代理人或監護人以申請 ... 於 blog.xuite.net -

#27.身障福利 - 奇美醫院

輕度 身心障礙者:由政府補助四分之一、身障者自付四分之三。 身心障礙者防走失愛心手鍊服務申請應備文件:. 身心障礙者身分證及身心障礙手冊影本、申請人家屬或緊急 ... 於 www.chimei.org.tw -

#28.社會福利

申請 條件: 設籍本縣領有身心障礙手冊且未獲政府公費收容安置補助者。 補助金額: 低收入戶之輕度身心障礙者每人每月三千元,中度以上者每人每月六千元;中低收入戶之 ... 於 www.pcpa.org.tw -

#29.身心障礙者輔具費用補助

衛生福利部社會及家庭署 政府輔具資源服務與補助 · 民眾檢附所需文件至戶籍所在地鄉鎮市區公所、社會局處或輔具中心提出申請 · 收到核定函後始得購買輔具 · 檢附收據、保固書 ... 於 newrepat.sfaa.gov.tw -

#30.身心障礙者生活補助費發給辦法 - 全國法規資料庫

依法領有身心障礙者手冊或身心障礙證明,並具下列資格者,得請領身心障礙者生活 ... 戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新臺幣八千二百元;輕度身心障礙者 ... 於 law.moj.gov.tw -

#31.基隆市身心障礙福利服務簡介

其他社會保險﹕持身心障礙證明(手冊)向投保單位提出申請。 ... (二)補助標準:列冊低收入戶者﹕極重度、重度、中度每月補助8,200 元;輕度每月補助4,700 元。 於 agency.twinner.com.tw -

#32.1. 身心障礙者生活補助 - 永康區公所

身心障礙者生活補助:符合身心障礙生活補助資格者,輕度每月可請領3772 元補助;中度以上 ... (舊制身心障礙手冊皆可申請,新制身心障礙證明社政需求評估報告「行動不便者 ... 於 www.yongkangcity.gov.tw -

#33.社會處-申辦服務 - 屏東縣政府

申請 資格. 設籍並實際居住於屏東縣,依法領有身心障礙證明者。 審核標準: ... 低收入戶之輕度身心障礙者每人每月5,065元,中度以上者每人每月8,836元;中低收入戶之輕 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#34.殘障手冊 - 車禍理賠實務100招

2.帶戶口名簿正、影本,殘障手冊正本及正、反面影本、申請人之私章、身份證明文件、郵局或台北銀行存摺封面影本一份。 ※給付額度:. 輕度:2000~3000元中 ... 於 peter540104.pixnet.net -

#35.有身障證明卻無法申請補助,也許你需要做這件事

比如說,有個人很久以前因為中風拿到肢體障礙輕度的身心障礙證明,但因為後來又 ... 衛生福利部社會及家庭署身心障礙服務入口→→(按我)身心障礙手冊申請、鑑定及補發 ... 於 www.warmthings.com.tw -

#36.亨汀頓舞蹈症關懷網-相關資訊-社會福利相關補助與服務-生活補助

設籍各縣市,並領有身心障礙(殘障)手冊者。 ... 列冊低收入戶之輕度身心障礙者每人每月核發新台幣四千元。 ... 填寫中低收入身心障礙生活補助申請調查表。 於 www.hdc.org.tw -

#37.社會處-身心障礙者生活補助 - 苗栗縣政府

設籍本縣領有身心障礙證明(手冊)且同時符合下列規定者: ... 低收入戶:輕度者每人每月補助新臺幣5065元;中度、重度、極重度者每人每月補助新臺幣8836 ... 申請單位: 於 www.miaoli.gov.tw -

#38.透析患者社會福利資源、重大傷病卡、身心障礙手冊

凡依法領有本市身心障礙手冊並符合下列各款規定者,得申請本津貼: (一).設籍並實際居住本市滿三 ... 二)中低收入戶之輕度身心障礙者,每人每月核發新台幣3,000元整。 於 www.capd.org.tw -

#39.身心障礙生活補助 - 新竹縣湖口鄉公所

中度以上身心障礙者核發8200元。 2.輕度身心障礙者核發4700仟元。 ... 16歲學生在學證明】、【身心障礙手冊影本】、【申請人郵局存褶封面及內頁最近1年往來明細 ... 於 www.hukou.gov.tw -

#40.身心障礙者生活補助 - 臺南市安南區公所

低收入戶之極重度、重度及中度心障礙者每人每月8836元,輕度身心障礙者每人每 ... 8、戶內有16歲高中以上學生,要檢附有蓋註冊章的學生證或在學證明(教務處申請) 。 於 www.annan.gov.tw -

#41.身心障礙者生活補助 - 新竹市政府社會處

申請 期限 隨時提出申請 服務對象 設籍並實際居住本市,領有身心障礙(證明)且符合下列條件者: ... 輕度身心障礙者每人每月補助5,065元整。 於 society.hccg.gov.tw -

#42.身心障礙生活補助 - 金門縣政府社會處-福利服務項目

同時符合申請第一項生活補助及政府所提供其他生活補助或津貼要件者,僅能擇一領取。 ... 符合身心障礙生活補助者且同時領有榮民院外就養金者. 輕度. 5,065 元/月. 於 social.kinmen.gov.tw -

#43.身心障礙福利與資源介紹

福利身分別. 輕度. 中度以上. (含重度、極重. 度). 列冊低收入戶. 4,872元/月 ... 申請要件. ○ 服務與補助標準(身心障礙手冊):. 身體照顧服務及家務服務補助時數,以 ... 於 care.asia.edu.tw -

#44.身心障礙手冊福利知多少?看完秒懂要申請什麼(2021更新)

身心障礙手冊福利; 申請外籍看護工免出門 ... 低收戶輕度:$4,872/月 ... 符合申請資格且非屬低收入戶及中低收入戶之極重度、重度及中度:$4,872/月; 輕 ... 於 www.bosomgirl.com -

#45.南投縣身心障礙者生活補助審核作業規定

元;輕度身心障礙者每人每月核發新臺幣三千五百元。 中華民國90 年9 月26 日(90)投府 ... 或電子戶籍謄本,現住人口有詳細記事亦可)、申請者身心障礙手冊(證明). 於 www.nantou.gov.tw -

#46.新竹縣身心障礙者生活補助

(一)低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新臺幣8,836元;輕度身心 ... 設籍且實際居住於新竹縣,領有身心障礙手冊或身心障礙證明,並具下列資格者,得 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#47.日間照顧及長照機構的費用太貴?你可以申請這個補助!!

4.日間照顧每月收費額度,重度以上為21,000元*0.6=12,600元;中度為16,800*0.6=10,080元;輕度為10,500*0.6=6,300元。 5.補助標準依「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#48.身心障礙福利懶人包

三)輕度身心障礙者補助25%。 ... 身心障礙者符合相關規定,得向戶籍所在地之直轄市、縣(市)主管機關申請購買停車位貸款利息補貼或承租停車位租金 ... 於 tfcf1957.pixnet.net -

#49.輕度失智症照護手冊

智症類別之身心障礙者,無須申請,. 本府於核發身心障礙證明時,一併. 主動寄發「預防迷失手鍊」。 • 填寫申請表並檢附以下資料,填妥. 後立即核發:. • 申請 ... 於 www.dcsa-yilan.org.tw -

#50.身心障礙福利篇

請向戶籍所在地之鄉鎮市公所提出申請,經鑑定符點規定者,由縣府製發手冊。 ... 極重度與重度者由政府全額補助;中度者補助1/2;輕度者補助1/14。 社會處救助及身障科. 於 www.hcdcda.artcom.tw -

#51.「新制身心障礙者鑑定及需求評估」制度Q & A - 臺大醫院-健康 ...

原先領有身心障礙手冊、效期即將到期的民眾,會接到地方政府社會局處通知辦理換證作業,需要到特約醫療院所重新 ... 但無法區分其程度分級者,得暫判定為輕度等級。 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#52.身心障礙者之分級與鑑定標準

... 由各縣市政府發給「身心障礙手冊」(即以往所稱之「殘障手冊」,身心障礙手冊之申請程序)。 ... 輕度, 1.兩眼視力優眼在0.1至0.2者. 2.兩眼視野各為20度以內者。 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#53.一組圖看懂:老人輪椅補助流程與金額

依據使用者的身分不同,可能分別適合申請「身心障礙補助」或是「長照2.0補助」,接下來就告訴你, ... 可請領身障補助:領有身心障礙手冊或證明 於 www.karma.com.tw -

#54.我想申請身心障礙手冊,請問如何申請? | 常見Q&A | 便民服務

1.請您攜帶1 吋照片3 張、身分證正本或戶口名簿正本、印章到戶籍地鄉鎮公所,領取身心障礙鑑定申請表(非本人領取時,須再攜帶申請人的印章及身分證)。 2.攜帶健保卡及 ... 於 www.ttpc.mohw.gov.tw -

#55.【身障證明】舊制永久效期身障手冊新規定5年一換將取消

身心障礙鑑定及需求評估制度>>(含申請、鑑定、手冊換發、英文證明等) ... 2012年7月11日新制身心障礙鑑定上路後,所有領有「新制」身障手冊的身障者,都必須每隔5年 ... 於 ycswf.org.tw -

#56.臺中市身心障礙需求評估福利服務申請項目簡章

一申請身心障礙者專用停車位識別證。 ... 針對設籍於臺中市並領有身心障礙手冊( 證明), 且有入住機構接受安置照顧需求者, 提供照顧服務諮詢. 及安置需求評估。 於 web.csh.org.tw -

#57.台灣義眼研究所社會福利補助

輕度 : 1. ... 先申請勞保給付:職災醫療給付、傷病給付、失能給付、死亡給付。 ... 具身心障礙手冊(視覺障礙者)可向戶籍所在地之鄉鎮市區公所辦理。 於 www.taiwanartificialeyes.com -

#58.臺北市身心障礙福利簡介 - 三軍總醫院

(即身心障礙手冊右下角列有重新鑑定日期者、身心. 障礙證明正面右下角有重新鑑定 ... 一)申請程序(如本手冊流程圖) ... 障礙者,每人每月補助4,700元;輕度者每人每. 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#59.高雄市區中低收入戶老人生活津貼申請調查表 - 連江縣政府

八)戶內人口領有身心障礙手冊者,應查明有無工作、是否領取身心障礙生活補助,有工作者依實際工作所得計算,輕度身障者如無固定工作者其收入以臨時工計算。 於 www.matsu.gov.tw -

#60.身心障礙鑑定知多少?懶人包一次整理給你|家天使-找看護第一 ...

什麼情況可能要申請身心障礙鑑定? · 1.因創傷或罹患慢性精神、神經系統或內外科疾病,導致身體構造及功能損傷,經積極治療,仍明顯失能或長期(一年以上)失 ... 於 ghsha.com -

#61.輕度殘障手冊 - Ronia

依據身心障礙者權益保障法規定, 101年7月11日起,原申請身心障礙鑑定核發身心障礙手冊之作業程序改為申請身心障礙證明。. 經過鑑定及需求評估程序,由醫師與鑑定人員 ... 於 www.optimg01.me -

#62.輕度聽損標準放寬單側聽損大多未納入

衛福部修正「身心障礙者鑑定作業辦法」,放寬輕度聽力損失的標準,新制已經在4月1日上路,不過對於一耳聽力正常、一耳聽力損失的朋友來說, ... 於 news.pts.org.tw -

#63.新北市身心障礙者生活補助費核發作業要點

二、依法領有身心障礙手冊或身心障礙證明,並具下列資格者(以下簡稱申請人),得 ... 二)中低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者,每人每月核發四千七百元;輕度 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#64.身心障礙福利

2‧未列冊低收入戶之極重、重度及中度身心障礙者每人每月核發三千元,輕度身心障礙者每人每月核發二千元. 3.同時符合申請身心障礙者生活補助及政府所提供其他生活 ... 於 www.yuanlin.gov.tw -

#65.彰化縣鹿港鎮公所全球資訊網-便民服務-表單下載

『身心障礙生活補助』申請 ... 之身心障礙手冊(證明),且未獲政府補助安置,未領他項補助,符合下列各款規定之身心障礙 ... (1)身障輕度3772元/月。 於 www.lukang.gov.tw -

#66.身心障礙鑑定新制QA簡輯

Q17:我持有永久有效的身心障礙手冊,我可以依個人需求申請重新鑑定與需求評估嗎? A:1.原領有永久有效身心障礙 ... 但無法區分其程度分級者,得暫判定為輕度等級。 於 www.papmh.org.tw -

#67.現制身心障礙鑑定簡介 - 彰化縣衛生局

(三)鑑定人員改變:舊制由醫師鑑定後核發身心障礙手冊,. 現制改為由鑑定醫師及 ... 輕度、中度、重度、極重度 ... 101年7月11日後申請身心障礙鑑定僅能使用現制身心. 於 www.chshb.gov.tw -

#68.申請身心障礙鑑定 - 臺北市政府社會局

三、申請人之3個月內1吋半身照片3張。 四、申請人印章。 五、身心障礙手冊或證明(初次鑑定者免持)。 六、受委託申請者 ... 於 dosw.gov.taipei -

#69.身心障礙者生活補助 - 嘉義縣社會局

非列冊低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發新台幣5,065元,輕度身心障礙者每人每月核發新台幣3,772元。 應備文件:. 身心障礙手冊或證明影本。 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#70.身心障礙專區- 【彰化縣政府- 社會處】

2.非列冊低收入戶之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月補助5,065元;輕度身心障礙者每人每月補助3,772元。 ◎同時符合申請身心障礙者生活補助及政府所提供其他生活 ... 於 social.chcg.gov.tw -

#71.罕病身障鑑定上的特殊保障 - 罕見疾病基金會

手冊 。需要的福利再分別申請。 2. 新制:先經醫師及醫事團隊以新的八大類鑑定 ... 未滿六歲兒童經依前項規定暫判定為重度或輕度以上身心障礙者,應於. 於 www.tfrd.org.tw -

#72.申請身心障礙手冊之好處 - 真理大學資源教室

「身心障礙者權益保障法」於民國96年修正公布 並於民國101年7月11日起實施身心障礙鑑定及需求評估新制以核發身心障礙證明, 身心障礙者並依據需求評估結果申請福利及 ... 於 aurc.au.edu.tw -

#73.身心障礙幼兒學生及身心障礙人士子女學雜費減免補助 - 臺中市 ...

申請 資格說明 ... 二、身心障礙人士子女:指領有身心障礙手冊或證明之父母或法定監護人及子女均設籍本市,其子女就讀本市公 ... (一)輕度障礙:補助新臺幣2,400元。 於 www2.tc.edu.tw -

#74.殘障手冊相關福利? - 高雄榮民總醫院-臺南分院

殘障手冊 相關福利? ... (1)輕度身心障礙者補助其自付保險費四分之一。 ... 身心障礙者或其家屬一人得依規定申請一張身心障礙者專用停車位識別證。 於 www.vhyk.gov.tw -

#75.身心障礙者生活補助申請表 - 花蓮縣富里鄉公所

列冊低收入戶:極重度、重度及中度身心障礙者每人每月補助8,836元整;輕度身心障礙 ... 身心障礙手冊或身心障礙證明、身份證正本、郵局存簿( 需含申請日往前推算6 個月 ... 於 www.fuli.gov.tw -

#76.身心障礙證明- 社會福利 - 台灣失智症協會

可向政府申請身心障礙者證明。 但需注意初次就醫時,是無法立即申請身心障礙證明,醫生必須經詳細檢查、問診及觀察治療反應等,經三 ... 三)輕度身心障礙者補助1/4。 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#77.申領身心障礙手冊/證明| 申辦須知| 便民服務 - 彰化市公所

申請 對象一、設籍本市,原持有身心障礙手冊屆期需重新鑑定者,或新申請者(參見二說明)。 二、誰可能是身心障礙者?具有「身心障礙者權益保障法」第五條及中央衛生主管 ... 於 www.changhua.gov.tw -

#78.身心障礙者生活補助辦法

同時符合申請殘障者生活補助及政府所提供其他生活要件者僅能擇一領取,但低收入 ... 之極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發六千元;列冊低收入之輕度身心障礙者 ... 於 www.scidps.org.tw -

#79.家長怎麼幫發展遲緩兒申請身心障礙手冊?馬上了解申請流程和 ...

對於發展遲緩兒童而言,復健是一條漫長且又辛苦的道路,家長到底需不需要申請身心障礙手冊?家中孩子是否具備申請資格?又該準備... 於 tw.tech.yahoo.com -

#80.社會福利的王牌《身心障礙證明》 - 康健雜誌

列舉一些「輕度殘障」的病況,如果你比這些病況嚴重,理論上一定申請的到: ... 大力誇一下,內政部的《身心障礙者福利措施手冊》寫的超完整! 於 www.commonhealth.com.tw -

#81.福利資訊 - 南市聲暉

福利資訊. 發展遲緩兒童早期療育費補助. →申請條件 ... 補助年滿65歲以上領有中度、輕度身心障礙手冊(或證明)者,補助自付部份之健保費。 於 www.voiced.org.tw -

#82.申請、換證、補(換)發或到宅鑑定身心障礙證明

高雄市政府社會局,落實福利社區化,發展多元的社會服務方案,建構暢通的福利網絡,有效運用社政人力並提升社福專業素質,活化與培力民間組織,建構以家庭為主的社會工作 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#83.3. 國民年金法規定必須是「重度以上身心障礙」,並且經評估 ...

領有中度或輕度身心障礙證明的人,是否符合規定? ... 「無工作能力」的評估,必須由身心障礙(基本保證)年金給付的申請人攜帶「重度或極重度身心障礙 ... 於 www.bli.gov.tw -

#84.如何申請身心障礙手冊

備註:身心障礙之核定標準,視力以矯正視力為準,經治療而無法恢復者。 等級, 標準. 輕度, 1.兩眼視力優眼在0.1(含)至0.2者(含) ... 於 rptw.org -

#85.身心障礙者福利 - 苗栗市公所

六、家庭總收入應計算人口之不動產以未達公告現值706萬元為限。 應備申請書表及證明文件:. 一、 身心障礙證明正反影本 【家中其他家屬若有身障手冊,也請一併附上】. 於 www.mlcg.gov.tw -

#86.各課服務項目-身心障礙者生活補助 - 基隆市信義區公所

(二)補助標準:. 1.列冊低收入戶者﹕極重度、重度、中度每月補助8,836元;輕度每月補助5,065元 ... 於 www.klsy.klcg.gov.tw -

#87.【狐姊專欄】領有身心障礙手冊,會害自己找不到工作?

最近有勞工朋友問:「如果我申請了身心殘障手冊,會不會害我工作變得很難找呀?」 她整理了幾個擔心的點:1.我現在及未來就職的公司,會因為我領身心 ... 於 www.1111.com.tw -

#88.新制(8類)與舊制(16類)身心障礙類別及代碼對應表

尚未依據新制進行鑑定及需求評估之身心障礙者,仍持有原「身心障礙手冊」並享有原有之福利。 ... (一)障礙等級:共分輕度、中度、重度、極重度等4級。 於 www.set.edu.tw -

#89.腦中風後,可以開立身心障礙手冊及外勞申請嗎? - 台中榮總

每個腦中風病人的症狀嚴重度不同,復健後恢復速度也不同,腦中風病人需要在腦中風急性期之後,經由持續追蹤治療,症狀已經穩定且無法再有明顯進步時, ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#90.針對單眼失明者,應放寬身心障礙手冊發放資格以及檢討鑑定 ...

其中最大的困境在於,單眼失明而另一眼視覺正常者無法申請身心障礙手冊. 衛福部目前針對單眼視覺障礙者的判斷標準如下:. 輕度 1.兩眼視力優眼在0.1至0.2者. 於 join.gov.tw -

#91.身心障礙福利 - 嘉義市政府社會處

嘉義市身心障礙者復康巴士交通服務申請須知, 2021-02-24 ; 手語翻譯服務中心申請須知, 2019-10-22 ; 身障生涯轉銜個管中心-轉介表, 2020-05-21 ; 居家使用維生器材之身障者 ... 於 social.chiayi.gov.tw -

#92.【社會福利】雲林縣身心障礙者生活補助申請須知

... 雲林縣且領有身心障礙手冊並符合低收入戶、中低收入戶身份者中低收入戶補助方式: 1.極重度、重度及中度身心障礙者每人每月核發4000元2.輕度者每 ... 於 ytpmdma.pixnet.net -

#93.心翔復健中心

4. 本人身心障礙手冊正反面影本。 5. 本人及戶長之印章。 6. 列冊低收入戶免申請,將直接核發。 ... 極重度、重度及中度身心障礙者每人每月補助7,000元整。 輕度身心障礙者每 ... 於 www.flying-heart.com.tw -

#94.【社福】身心障礙證明本篇最後更新日 - 病後人生

列舉一些「輕度障礙」的病況,如果你比這些病況嚴重,理論上一定申請的到: ... 大力誇一下,內政部時期做的《身心障礙者福利措施手冊》寫的超完整! 於 afterthatday.blogspot.com -

#95.身心障礙手冊(社會福利)

或腹膜透析(洗腎)治療時,可申請身心障礙手冊。 二、申請程序: ... 身心障礙等級為輕度者:補助四分之一. (五)身心障礙學生、身心障礙人士及低 ... 於 www.scmh.org.tw -

#96.家人失智怎麼辦?你不必獨自苦撐,全台照護資源補助總整理

此福利可減輕病友及家人之部份負擔,詳細申請流程、補助內容可至「台灣失智症協會」網站查詢,或洽縣市政府社會局,或醫療單位醫師、護理師或個管師。 「身心障礙手冊」 ... 於 www.storm.mg -

#97.有關新制身心障礙鑑定

身障手冊有效日期到期與新申請鑑定的人會先採用,其他的身障者則必須要 ... 關進行需求評估,符合規定者,即核發身心障礙證明,其分級仍分為輕度、中度、. 於 peihsin.com.tw