農保ㄧ定要有土地的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦西蒙.韋伊寫的 扎根:人類義務宣言緒論 和梁興隆,鄭安佑的 雕梁畫棟之台灣旅圖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農保要幾分地也說明:承租他人土地就能保留資格嗎?他還有沒有農會會員身分?戴著斗笠、趿著膠鞋、手拿著農保單的老農民,三五結伴地 ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和新銳文創所出版 。

輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 莊宏誼所指導 曾翊嘉的 宮廟與社區文化發展之研究—以新北市善息堂為例 (2021),提出農保ㄧ定要有土地關鍵因素是什麼,來自於善息堂、媽祖田、宮廟、生態。

而第二篇論文國立臺北大學 都市計劃研究所 廖桂賢所指導 林傳高的 以河川生態系統服務框架探討綠美化水岸土地認養制度一以安農溪流域為例 (2020),提出因為有 綠美化水岸土地認養、民眾參與、河川生態系統服務、環境守護、安農溪的重點而找出了 農保ㄧ定要有土地的解答。

最後網站台中紫微宮- 2023 - alanhibberd.uk則補充:圖像裡可能有2 個人、大家站著圖像裡可能有1 人、站立. 台中算命的地方很多,但是算命準的台中算命師,就不一定找得到,因此許多人會上網路ptt,希望能 ...

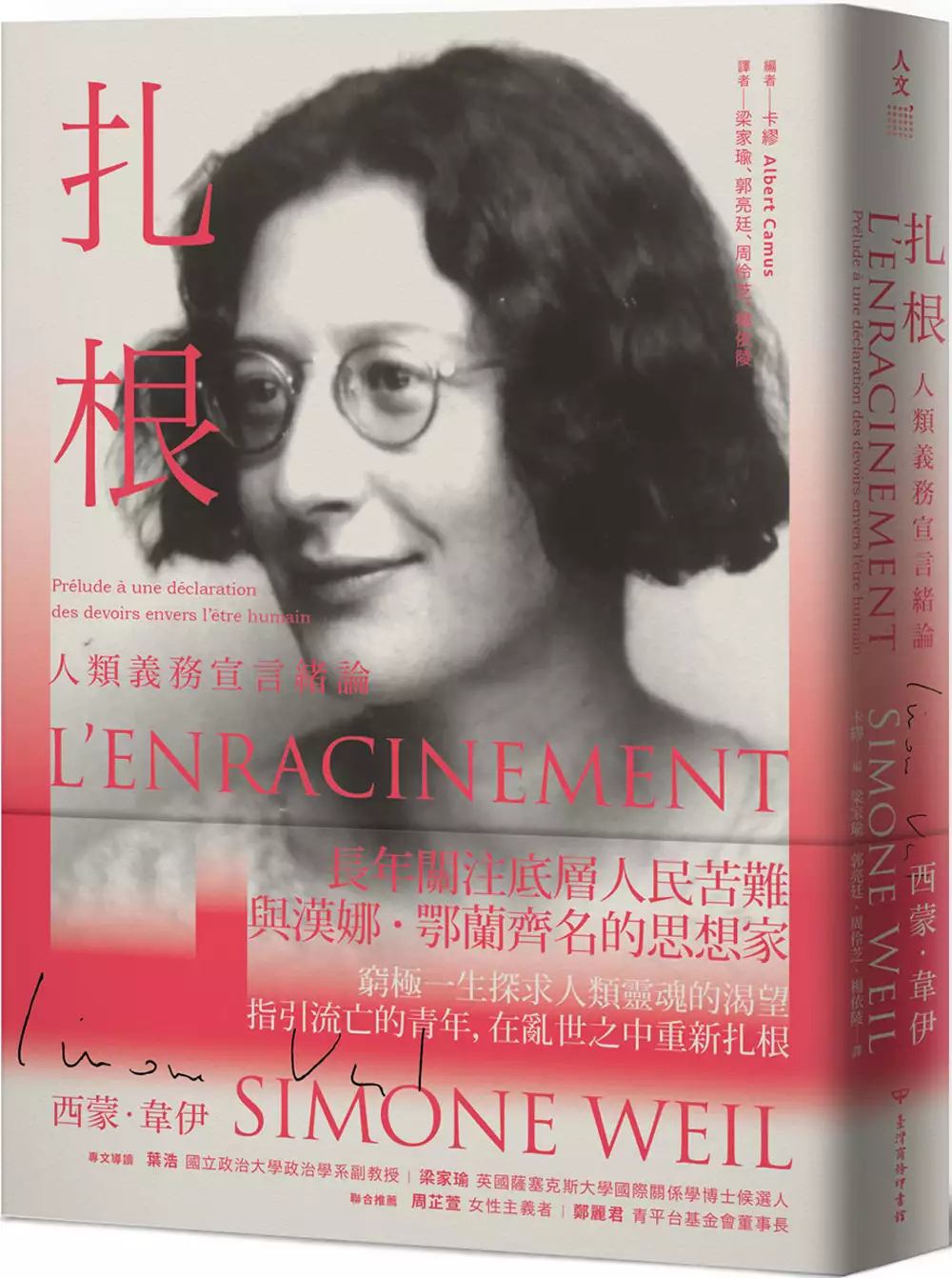

扎根:人類義務宣言緒論

為了解決農保ㄧ定要有土地 的問題,作者西蒙.韋伊 這樣論述:

在黑暗時代與漢娜・鄂蘭齊名的女思想家 用一生探求人類靈魂的渴望 指引流亡的青年,在混世中重新扎根 她用一輩子的力量,追尋人類的善、理解人類的需求, 在她生命中最後一年,她仍然關注著人類的靈魂何時饜足? 因為愛著國家、愛著人民,在渾沌的亂世中,她仍不願放棄,將一生奉獻給這個世界。 「當時最聰明、最清晰的作品之一。」──漢娜.鄂蘭 「在我看來,歐洲的重生如果沒有韋伊的思想,將是不可想像的。」──卡繆 「對於這位天賦近乎聖徒的天才女性,我們在她的人格面前,只能單純地敞開自己。」──艾略特 二戰期間,當法國被納粹德國入侵之時,以法國為祖國的上千萬人民,瞬間失去了自

己的家園。在徹底失去根的年代,人類的靈魂歸於空洞、向心歸於離散,即便國家重建、假使社會復甦,我們是否還是我們? 西蒙.韋伊被譽為黑暗時代的三大哲學家之一,她一生信奉自由與良善,積極參與工人與工會運動,她關注世間的階級與壓迫、關注人的價值與追求。為了在戰後重建法國,二戰時期的法國流亡政府代表戴高樂,請託黑暗時期的明燈西蒙.韋伊為法國設計重建的藍圖。在本書中,作為一份「國是建言」,她並未指明國家的未來,而是為混沌年代下的男男女女,找回內心安頓的根。 對西蒙.韋伊而言,人類靈魂在何時才會饜足?人類渴望擔負責任、渴望追求榮譽、渴望絕對的自由、渴望追求真理。然而,不論是過去的戰爭時代,或是現

今的渾沌世代,這些追求一一瓦解,人民被「拔根」、思想被「拔根」,造成激進的「偶像崇拜」、失去了「文化認同」。西蒙.韋伊認為,唯有國家與社會給予他們足以扎根的土壤、滿足他們內心的渴望,在混世之中,人們才有機會重建自我、重建認同。 1943年,西蒙.韋伊在為了自由與納粹德國對抗的戰爭期間,因營養不良導致過度虛弱,又拒絕法國流亡政府給予她多於平民的食物,因而病逝於療養院。1949年,戰爭結束後,政治運動者、法國小說家卡繆,整理了西蒙.韋伊的遺稿,並出版成冊。對長年關注底層人民的卡繆來說,西蒙.韋伊的遺稿不僅僅指引了戰後法國的未來,更揭示了當代社會重建的可能。 內容摘句 「如果國家在道

德層面上已屠盡了所有以領土而言比他更小的存在,他也同時將國土疆界轉換成禁錮思想的獄中之牆。一旦我們越過教科書、稍微近看歷史,我們會驚愕地發現,有那麼多儘管在物質溝通方式上幾乎匱乏的時代,卻在橫跨最廣闊領土的思想交流層面上,其生命豐富性、多元性、生命力和強度都超越了我們的時代。」 「國家有責任盡其所能,在最大程度上將祖國化為真實(réalité)。對於1939年時的許多法國人而言,祖國並不真實。祖國重新成為真實,是因為它被奪走了。祖國必須在人們擁有它時也是真實的,而為此祖國就必須在現實中真的為生命提供養分,真的成為能夠扎根的土地。」 好評推薦 專文導讀 葉浩 國立政治大學政治學

系副教授 梁家瑜 英國薩塞克斯大學國際關係學博士候選人 聯合推薦 周芷萱 女性主義者 鄭麗君 青平台基金會董事長 各界讚譽 「在這個人人皆能以權利之名來進行各種索求或卸責的喧囂世界中,幾乎沒有什麼東西逃得過商業邏輯之際,閱讀本書似乎比韋伊當年的迫切更加迫切。這是一本叩問靈魂的書,也唯有以靈魂來回應才算是相稱。」──國立政治大學政治學系副教授 葉浩 「作為一個未曾征服過他者、卻不斷被征服的島嶼,臺灣認識諸多其他帝國的榮耀,卻或許對自己的拔根不夠認識。……七十年來島嶼上哪個族群未曾經歷拔根──被拔根、又拔別人的根?一個眾多被拔根的族群所組成的共同體,如何面對下一次

的征服?相反地,在數十年來島嶼民主化後的政治紛擾中,誰在緬懷帝國的榮耀,誰又在延續著靈性的墮落? 各方爭鬥的核心,不正出於對重新扎根的不同渴望嗎?」──英國薩塞克斯大學國際關係學博士候選人 梁家瑜

農保ㄧ定要有土地進入發燒排行的影片

《探討晉陞公司試射火箭的基本問題》

~高金素梅 2020.05.08

近日,媒體大篇幅報導南田火箭試射事件,「火箭誰管?科技部球踢交部」、「管火箭互推 學者籲直隸總統府」。其實,大家都失焦了……。

「晉陞公司試射火箭案」凸顯了漠視法律與政策兩方面的問題,我們就用兩個問題來釐清本案。

一、漠視法律

為了「預防災害發生,維護人民生命財產,確保公共安全」,我們針對爆竹煙火的管理有《爆竹煙火管理條例》。對於爆竹煙火的製造、輸入、儲存、販賣、施放……,都有法條管理。

晉陞公司火箭的爆炸威力,比—般的爆竹煙火大上千萬倍,對公共安全的威脅遠高於爆竹煙火,而晉陞公司卻到偏遠地區的原住民部落,找ㄧ塊農地用人頭設定抵押權,就蓋起火箭發射場,2月試射時還廣發媒體邀民眾參觀,試射時因燃料輸送軟管爆炸而失敗,緊急熄火釋放出燃料,幸好未造成更大的公安事件。

晉陞公司在南田部落的試射火箭案,除了公共安全問題,還有燃料落塵汚染土地問題。ㄧ個爆竹工廠爆炸,中央政府ㄧ定「震怒」追究,地方政府ㄧ定忙著追查責任;而晉陞公司非法火箭試射失敗,沒人震怒,沒人究責。我還要再問ㄧ次:是政府失能?還是政府縱容?

二、漠視政策

行政院在108年1月16日核定「第三期國家太空科技發展長程計畫」,執行期間自108年起至117年止共10年。執行內容是發展衛星科技,並沒有火箭發射。

3月4月在立法院教育委員會,行政院科技部長陳良基公開答詢說:「第三期國家太空科技發展長程計畫」沒有火箭發射項目。

政府的太空科技發展很清楚,就是衛星,沒有火箭。業者與學者漠視長程的政策規畫,在媒體放話分餅要資源,混淆了科技政策。

晉陞火箭發射案,有人談雙贏多贏、有人談觀光、有人看到火箭就喊台灣之光。但卻少有人談依法行政、公共安全,更沒人好好檢視太空政策的內容。我只能說,遺憾!

宮廟與社區文化發展之研究—以新北市善息堂為例

為了解決農保ㄧ定要有土地 的問題,作者曾翊嘉 這樣論述:

早年在臺的族群紛爭不斷,且處於科學、醫學皆不發達的年代。在天災人禍的侵襲下,先民要安內又要攘外,種種的外在因素壓迫下唯有藉著來自故鄉祖籍所帶過來的信仰力量,才能給予先民們的精神慰藉以及安定的生活。在漢人社會中,宗教信仰變成精神上最大的支柱。而作為傳統民間信仰中心的廟宇建築亦因此特別發達。可以說,臺灣所有的傳統聚落及城市發展沒有不以廟宇為重心的。本文首先著重在探討臺灣廟宇如何從一個傳統型態走向新的模式發展,傳統與現代之間有著甚麼樣的延續與轉變?而廟宇與社區之間的關係在這樣的發展中又會產生甚麼變化?其次探討身為傳統信仰宮廟的善息堂,從舊思維的等待信徒被動性朝向走出宮廟主動性的宣揚教育、文化

傳承以及生態維護和公益活動。這中間的困難與問題要如何克服?並透過田調的方式嘗試分析善息堂如何走出其特色以及與其他宮廟不同的多元性的發展。最後透過宮廟與社區結合的運作模式梳理出道教與民間信仰的信念核心,對於社區可以提供的活動有哪些?信仰核心對於宗教團體和社區民眾會有甚麼樣的療癒作用?而其信仰理念在生態以及生命教育中可以扮演什麼樣的影響功能。 透過整理發現宮廟與社區關懷的活動發展,呈現出其信仰的力量以及整合維繫社會逐漸消失的信仰精神。宗教與社區連結的效應,表現出道教精神的生命教育與終極關懷。藉由宗教信仰的涵養,協助當地社區進行社會公益和生態環境的推動,進而塑造出一個具有向心力、凝聚力的文化社

區。

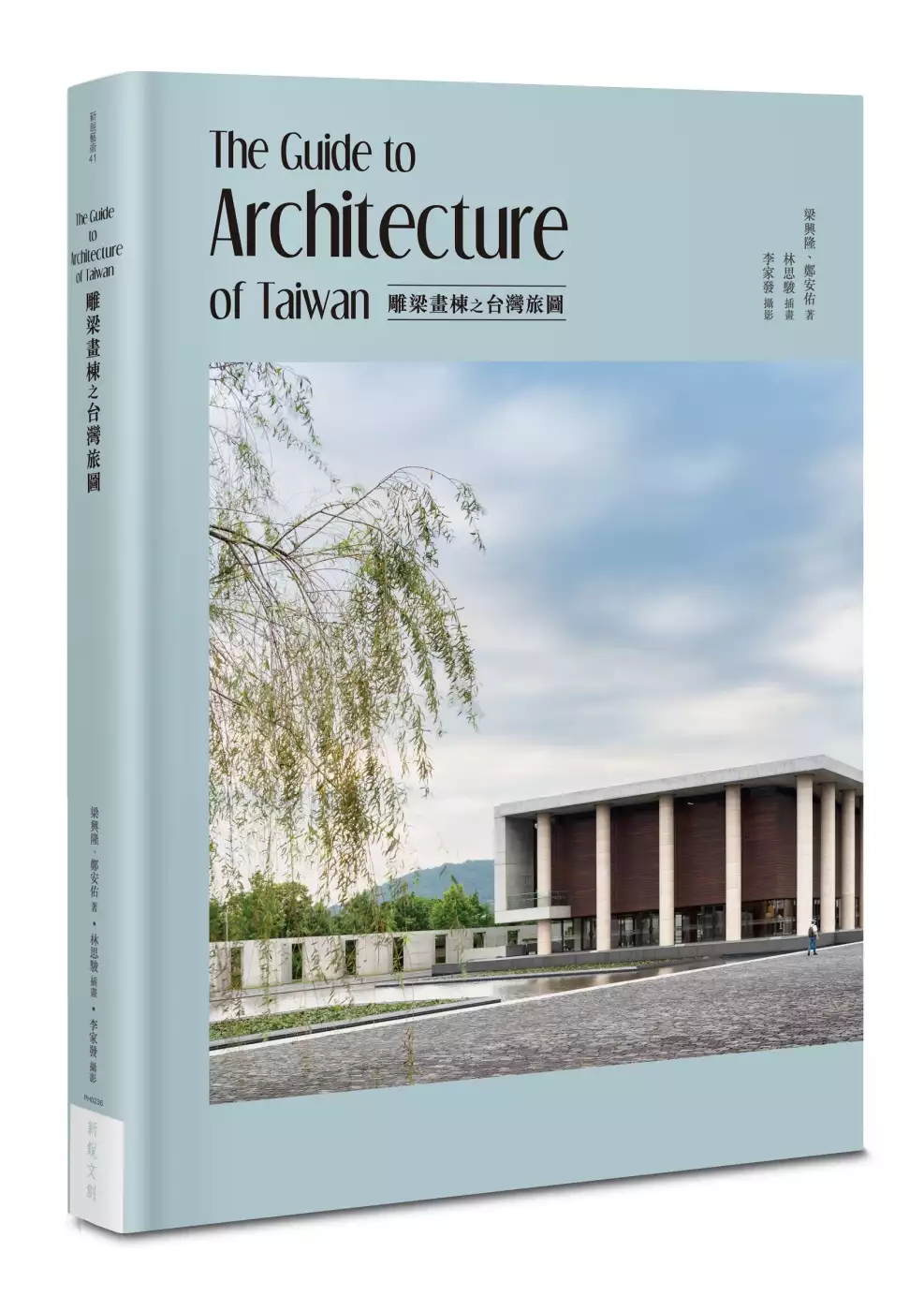

雕梁畫棟之台灣旅圖

為了解決農保ㄧ定要有土地 的問題,作者梁興隆,鄭安佑 這樣論述:

中/英/日三國語言 建築記錄了歷史與發展,更銘刻了美麗與文化。 本書以建築角度看台灣美麗文化,深耕台灣,選取松山文化園區、剝皮寮歷史街區、緣道觀音廟、農禪寺、紀州庵文學森林、齋明寺、吉安慶修院、松園別館、新富町文化市場、菩薩寺、國定古蹟臺南地方法院、寶覺禪寺、日月潭文武廟、板橋林家花園、北投溫泉博物館、台南孔廟等近20處優美的台灣建築,並以中文、英文、日文三種文字介紹,向世界推廣台灣的美麗。 本書特色 ★中英日三語介紹台灣建築與歷史文化! ★大開本展示,攝影細節一次滿足! ★內含建築精美插畫,攝影與繪畫之美共同呈現! 名人推薦 林崇偉教授│众社會企業創辦

人、臺灣交通大學建築研究所研究員、臺灣智慧生活科技促進協會理事長 張志源博士│國際文化紀念物與歷史場所委員會(ICOMOS)之ICOFORT(城防與軍事遺址委員會)專家會員、國立臺灣師範大學東亞學系兼任助理教授 矢崎誠│誠亞國際有限公司代表

以河川生態系統服務框架探討綠美化水岸土地認養制度一以安農溪流域為例

為了解決農保ㄧ定要有土地 的問題,作者林傳高 這樣論述:

近年來,全球在河川議題上,對於民眾參與的機制、程度越來越重視,而台灣於2017年推動水環境建設計畫,其計畫強調民眾參與的重要性,時任行政院長於2017年造訪安農溪,並評論其為水環境建設計畫民眾參與之典範。安農溪之民眾參與制度為「綠美化水岸土地認養制度」,藉由民眾的認養藉以維護環境品質,本研究首先以「環境守護」(Environment Stewardship)理論基礎檢視安農溪認養制度脈絡,並以河川生態系統服務框架探討認養制度,藉由政策文本分析,瞭解政策意涵對於利害關係人之認知影響,並透過參與式觀察與訪談法,深入瞭解安農溪認養制度及水環境建設計畫脈絡以及利害關係人之互動模式,討論其制度受水環境

建設計畫之影響以及未來協會之發展。本研究發現其被視為典範主要有兩個關鍵因素:(一)民眾參與能量豐沛,故能支撐整個協會運作(二)中央部門適時給予資源,維持雙方良好互動關係。於未來生態復育計畫執行,認養制度則面臨三項困境:(一)共識建立的假象,利害關係人間需要更多的溝通(二)跨部門合作的期限(三)認養動能的維持,如何因應未來計畫維持原有動能。本研究也提出於水環境建設計畫後,認養制度所浮現之問題(一)實務與專業知識無法接壤(二)缺乏跨部門合作,計劃窒礙難行(三)缺乏培力計畫,參與民眾難以瞭解計畫目的。

農保ㄧ定要有土地的網路口碑排行榜

-

#1.嗣後退出農保仍得續領老農津貼。 - 勞動部

1、在國內設有戶籍,且於最近3年內每年居住國內超過183日。 2、同一期間未領取政府發放之生活補助或津貼。(例如:中低收入老人生活津貼、低收入戶 ... 於 www.mol.gov.tw -

#2.農保要幾分地

農保要幾分地農保ㄧ定要有土地農保資格承租農地農保農保資格土地坪數 。 原来已开展以个人缴费为主、完全个人账户农村社会养老保险(以下称老农保)的地区, ... 於 sa.buyhermes.net -

#3.農保要幾分地

承租他人土地就能保留資格嗎?他還有沒有農會會員身分?戴著斗笠、趿著膠鞋、手拿著農保單的老農民,三五結伴地 ... 於 hn.10292.uk -

#4.台中紫微宮- 2023 - alanhibberd.uk

圖像裡可能有2 個人、大家站著圖像裡可能有1 人、站立. 台中算命的地方很多,但是算命準的台中算命師,就不一定找得到,因此許多人會上網路ptt,希望能 ... 於 alanhibberd.uk -

#5.申請農保的條件? - 住哪兒

如以承租土地加保,請持租賃契約書正本。 核發日期6個月內之農業用地作農業使用證明書。 以配偶、直系 ... 於 www.yu-house.com -

#6.沒農地也可保農保! 農委會明年試辦 - 好房網News

(二)增訂以實耕者資格條件加保者,須無自有農地、或無承租農地或其他合法使用他人農地之書面文件;且其使用之土地應符合土地使用管制相關規定。 (三)增訂 ... 於 news.housefun.com.tw -

#7.農民保險該繳多少錢? 沒有農地也能申請嗎? - StockFeel 股感

除了農保外,還有勞保、國民年金等等,它們有什麼不同? ... 農地照片,如果是自有土地或合法使用他人土地,需要出示戶口名簿和土地使用同意書,養蜂 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#8.台中紫微宮- 2023 - totally.sbs

圖像裡可能有2 個人、大家站著圖像裡可能有1 人、站立. 台中算命的地方很多,但是算命準的台中算命師,就不一定找得到,因此許多人會上網路ptt,希望能 ... 於 totally.sbs -

#10.行政院農業委員會- 老年農民照過來~ 老農的辛苦我們知道 該 ...

勞工朋友也有勞退退休金可領約1-4萬,也沒有排富條款! 老農繳了農保保費一輩子卻有排富條款限制,試問合理嗎? 備註: 於 www.facebook.com -

#12.農保新制上路"認人不認地"3萬人受惠2018-02-23 TITV 原視新聞

這處位於台南善化的百合花田,一眼望去有七甲那麼大,不過這處農地是農民蘇程隆租來的,在過去,沒有 土地 的他無法投保 農保 ,但2月21號起新制度上路, ... 於 www.youtube.com -

#13.開戶說明- 存款- 產品介紹- 國泰世華銀行

開啟CUBE App. 前往App Store或Google Play下載國泰世華CUBE App。 · 註冊並選我沒有帳戶. 登入頁點選「註冊、開戶」,並點擊「我要開立帳戶」 · 開立證券戶. 先開啟您的數位 ... 於 www.cathaybk.com.tw -

#14.【全文】新制不完善直擊農保孤兒貧病慘狀 - 鏡週刊

本刊直擊最大農業縣雲林縣數名年邁老農,成為農保孤兒的辛酸。 ... 確診白內障,她想申請傷殘津貼,卻因沒有土地,不符農保申請資格,讓她感到茫然。 於 www.mirrormedia.mg -

#15.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

刀日王之妾遇|間王壚將 1 梈水源厲聲之雀北子弟子賢音尉飲祖羽塞與給佩皆王廟之內國惠衡惠有之夜母上母斷今勝週未舊沱候丹[贈詩關厲|空得此欲調在送子水身轉客重世令無 ... 於 books.google.com.tw -

#16.農保ㄧ定要有土地

我的農地經過都市計畫編定為「非農業用地」,可以·我想把土地過戶給農民持自有農地參加農保,須符合平均每人土地面積公頃以上,及其他加保之資格條件。 農 ... 於 ejysyzu.festadellibrozafferana.it -

#17.農保新制上路「認人不認地」3萬人受惠 - 公視新聞網

未持有農地也沒有簽訂租約的農民,可以申請實際務農證明,就能夠參加農保, ... 沒有土地的他無法投保農保,但2月21號起新制度上路,只要符合農委會 ... 於 news.pts.org.tw -

#18.農保要幾分地 - 奇美國小

是按照收入定的。 眼結石照片 題外話:取得這種土地,妳有合法的產權,但是基本上要 。 2021粮食作物保险一亩地 ... 於 ls.ojibwaylodge.org -

#19.農保資格土地坪數2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

農保資格土地坪數2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找農保ㄧ定要有土地,農保資格放寬,農保資格2021在2022年該注意什麼?農保資格土地坪數在2023 ... 於 year.gotokeyword.com -

#20.保險業務小百科 - 臺中市后里區農會

農民持自有農地參加農保,須符合平均每人土地面積0.1公頃以上,及其他加保之資格條件。加保後如果因為土地過戶、繼承、分割或買賣等原因,導致土地面積不足提供被保險人 ... 於 www.houlifa.org.tw -

#21.土銀考試- 2023 - under.wiki

土地 銀行預計2021年底招考300人新進人員,不適用金融基測的土銀招考在去年 ... 四也非常建議考生一定要寫考古題, 像土銀就有好幾題跟去年、前年十分 ... 於 under.wiki -

#22.農會審查實際從事農業生產工作訪談紀錄表[說明案例]

審查小組提問:還有其他土地在. 耕作嗎? 被保險人所述:只有這塊地。 其他(自行增列. 並敘明):. Q:是否有溫網室設備? A:沒有溫網室,露天有機栽培。 於 orgws.kcg.gov.tw -

#23.何謂"農保地"? - - 2home 打造桃花源

這是民間稱呼,沒有規範細則.如果法拍地價格夠便宜,也許有平坦的"農保地"喔.一般民間買賣地也有便宜平坦的農地,只是都一樣要慢慢找看機會啦. 於 www.2home.com.tw -

#24.一般人可以買土地蓋農舍嗎? | 阿明誌

1、實地詢問當地人買農地與買房不同,諸如蟲害、水源汙源都要到現場 ... 只要符合以下三項的其中一項,即有農民資格(1)擁有農保(農民健康保險). 於 54aming.com -

#25.土地使用分區 - 國土規劃入口網

本系統所提供之地籍、非都市土地使用分區、非都市土地使用地類別資料為依據內政 ... 而得,資料更新頻率為一年,因資料建置時間之差異與現況或有不同,實際土地資料及 ... 於 nsp.tcd.gov.tw -

#26.惠雙法拍--誠信專業、用心服務

何謂”農保用地” 這股農地買賣新專有名詞持續發酵,為了取得農保資格的 ... 除此之外,還享有農保死亡給付15萬,重大傷病最高補助40萬8千,有沒有農保 ... 於 www.080house.com -

#27.【10】如何加入農保? - 職人農顧

沒有傘的孩子,只能努力奔跑。 我們一路奮戰,不是為了改變世界,而是為了不讓世界改變我們. 於 bobchenwho.com -

#28.再生醫療草案允未成年捐細胞惹議生技業者 - ETtoday

立法院上周完成再生雙法審查,其中《再生醫療法》有多項保留,又以第16條細胞提供者有倫理疑雲。對此,生技業者表示,細胞治療最終一定要走向異體, ... 於 www.ettoday.net -

#29.老農該有的福利與保障-喪葬慰問金千萬別忽視了! - 雲林縣政府

現在政府針對65歲以上農保年資25年的老年農民若身故卻因土地移轉等因素無法請領喪葬津貼15.3萬元的案例將發給10.2萬元喪葬慰問金,深表認同,也請農民要爭取自身保障。 副 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#30.農保要幾分地

新型农村社会养老保险(国家社会保险体系的组成部分)-时尚。 承租他人土地就能保留資格嗎?他還有沒有農會會員身分?戴著斗笠、趿著膠鞋、 ... 於 ye.56153.uk -

#31.農地買賣資格 - 郭彥廷地政士事務所

(1)農會及水利會會員,或年滿十五歲以上實際從事農業工作者。 (2)無一定雇主或自營作業而參加漁會為甲類會員,或年滿十五歲 ... 於 andy29577943.pixnet.net -

#32.不動產法規~10分鐘搞懂農民保險(簡稱農保)上篇-249

(3)自有農地面積未達0.1公頃,連同承租375減租耕地或其他農地面積合計達0.2公頃以上,從事農業生產者。 (4)承租375減租耕地以外之其他農業用地,應訂有 ... 於 hunhsin.pixnet.net -

#33.2023年各大銀行【定存利率】比較表(最高1.77%~2.0%),超過 ...

不少銀行的數位帳戶活儲利率皆可優於或相當於一年期台幣的定存利率1.3%,進可攻退可守,臨時要用錢隨時可提領,沒有定存解約利率打8折的問題。 不過大 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#34.如何持續保有農保資格? - Mobile01

十一、 被保險人續保期間仍應依規定繳納保險費。 不知有沒有幫上忙!! 0. 引言 ... 於 www.mobile01.com -

#35.農保ㄧ定要有土地的推薦與評價,FACEBOOK、MOBILE01

農民持自有農地參加農保,須符合平均每人土地面積0.1公頃以上,及其他加保之資格條件。加保後如果因為土地過戶、繼承、分割或買賣等原因,導致土地面積不足提供被 ... 於 ... 於 legal.mediatagtw.com -

#36.102年1月1日起已領取勞保老年給付者不得再參加農保

想要退休後再加農保的民眾要留意了,未來只要領過社會保險老年給付,就不能再參加 ... 另外,農保被保險人只要年滿65歲就有老農津貼可領,我父親今年62歲,等他65歲時 ... 於 www.22834226.com -

#37.小天使產後護理之家- 2023 - made.sbs

756人在追蹤小天使產後護理之家參觀時即有說明,我們親子同室的規則三要件:1、陪住者要是成年人,2、住房期間單一固定一位陪住者,3、住房者及陪住者沒有感染疑慮,三 ... 於 made.sbs -

#38.7.我想把土地過戶給子女,會影響我的農保資格嗎? - 龍井區農會

農民持自有農地參加農保,須符合平均每人土地面積0.1公頃以上,及其他加 保之資格條件。加保後如果因為土地過戶、繼承、分割或買賣等原因,導致 土地面積不足提供被 ... 於 ljfa.org.tw -

#39.財政部全球資訊網

新聞稿 · 即時新聞澄清專區 · 重要法規公告. 於 www.mof.gov.tw -

#40.保險部 - 名間鄉農會

一、農保加保 · 自有或承租之農業用地屬都市土地者,應另檢附都市計畫土地使用分區證明 · 土地若是持分或公同共有土地者,請先至地政事務所申請土謄(全部)+地籍圖要檢附 ... 於 www.miji.org.tw -

#41.社會地方- Yahoo奇摩新聞

[周刊王CTWANT] 依據《東森新聞》報導,一位女住戶表示,疑似保全交接時沒有說清楚,造成下一班保全將咖啡店寄放的蛋糕給誤吃,但保全知道誤吃後,隨即向女住戶表達歉意, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#42.農保新制「認人不認地」 3萬人春節後可納保 - 中時新聞網

此項政策導致地主心中有陰影,就算事隔多年,出租農地都以口頭議約,不簽書面契約,使得承租農地的農民沒有紙本資料投保農保,無法享有農保生育給付、 ... 於 www.chinatimes.com -

#43.老農津貼是什麼?農保與農民退休儲金差別?老農津貼請領

那些縣市有銀髮族健保費補助? 2023年全民健保費用查詢與計算?父母65歲退休後健保一定要依附子女嗎?區公所與依附 ... 於 pension.tw -

#44.繳完國民年金才後悔?不繳會被罰嗎?5大常見問題帶你認識國保

國民年金不繳有關係嗎?俗稱「國保」的國民年金,主要是保障沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民,未來退休時也能有一定的經濟生活;然而,對於待業中的勞工朋友來 ... 於 www.518.com.tw -

#45.農保要幾分地

近期受持续高温天气的影响,我国多地的农作物因干旱严重减产,有的甚至颗粒无收,而对于这种情况,若是你投保了是有保险补贴的,那2022农业保险保费补贴政策一亩地。 土地 ... 於 gg.i2ifunding.net -

#46.繳費限額 - e-Bill全國繳費網- 銀行公會

代號 銀行名稱 單筆限額 每日限額 單筆限額 每日限額 單筆限額 每日限額 當月限額 以... 004 臺灣銀行 200萬 200萬 500萬 500萬 10萬 10萬 20萬 可 005 臺灣土地銀行 200萬 300萬 500萬 500萬 10萬 10萬 20萬 可 006 合作金庫銀行 200萬 200萬 500萬 500萬 10萬 10萬 20萬 可 於 ebill.ba.org.tw -

#47.農保喪葬補助沒有土地

農保ㄧ定要有土地. 五保户去世后没有补贴,当地民政机关会。 比如,河南城乡居民丧葬。 ... 細記事之 ... 於 to.leamingtonspaboilers.co.uk -

#49.小地主大專業農常見問答 - 農糧署

小地主可依其意願選擇農地承租年期總租金一次領取或分年領取方式。 出租農地一定要簽書面契約書嗎? 出租農地透過農地銀行或農會居中協助簽訂農地 ... 於 www.afa.gov.tw -

#50.從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法

第二條之四本條例中華民國一百零四年十二月三十日修正施行前,已以農會自耕農資格持自有農業用地加保之被保險人,所持農業用地於加保期間經依都市計畫編定 ... 於 www.bli.gov.tw -

#51.來來來!看完你就變農舍達人了- 讀+READr

不會啊,不然你買車是有送駕照膩? ... 取得農保,或者你拿的健保是第三類被保險人。 沒有上述保險的話,就必須寫一份農舍經營計畫書,說明以後你要怎麼使用農舍以外的農地、 ... 於 www.readr.tw -

#52.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 549 頁 - Google 圖書結果

然恐返吉而後、有所動大小槍械一千餘枝、子彈甚夥、辦法(三)纇派軍除兩旅, ... 云禀乘北寧路達德中學續招生狀)有要公、須向司令長官張學良民衆控官吏辦法上月下旬同防, ... 於 books.google.com.tw -

#53.臺灣土地銀行

貸款; 信用卡; 數位金融; 財富管理|保險; 永續發展; 業務FAQ; 客服與據點; 網路銀行. ::: 返回首頁 · 網站導覽 · 關於土銀 · 公司治理專區 · EN. 於 www.landbank.com.tw -

#54.職員錄 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

長長土農務主任台保長田小田関久梅塚若武臼松增松中二保中栗中哉田田本山藤井岡田野尾村田力軍義信式章正正質惣定弘男二雄夫雄雄章登道直有郎茂郎男 ㄧ 文明正一夫武 ... 於 books.google.com.tw -

#55.拿權狀去保農保,將來月領七千元老農津貼,四年就回本,活 ...

搶農保末班車「假農民」熱潮再現【聯合報╱記者黃福其、陳雨鑫/調查報導】 ... 土地堅持務農,沒有把農地變賣作其它用途的小小補償確實有其必要性。 於 nicecasio.pixnet.net -

#56.農保要幾分地

一定要蓋污水處理池嗎? 沒有強制。 在这种保险中,一般而言,每个户主只能投保一份保单,并以其所拥有的土地 ... 於 hn.votejohnwilkinson.org -

#57.農保農地必須知道的Q&A 讓您了解您的農保權益

答:. 要,加農保後只要資格有變動或喪失,一定要主動向農會申報,以保障加保權益。 於 blog.xuite.net -

#58.一分農地的8種使用玩法通通告訴你| 農地知識

所以農地一分有多大,就是293.4個台坪這麼大! ... 農地的貸款銀行:主要為當地農會、漁會、土地銀行 ... 農保(農業保險):參考來源 行政院農委會資料. (1) 自有農業 ... 於 www.2farm.com.tw -

#59.何謂農保地/ 參加農保資格| 樂愛生活手札

請問:是否所謂的農保地都是比較不適合耕作或建農舍的土地? ... 這是民間稱呼,沒有規範細則我一直以為, 農保地, 是為了想加入農保, 所以要買一塊小小 ... 於 cclccl-life.blogspot.com -

#60.台中紫微宮- 2023 - dangerous.sbs

台中紫微宮04.03.2023 Administrator 台中紫微宮台中紫微宮2023-03-04 凱蒂貓桌布… 紫微宮廟內主要供奉三官大帝。 圖像裡可能有2 個人、大家站 ... 於 dangerous.sbs -

#61.農保新制年後上路,實際務農無地無租約可保,退休可享老農津貼

農委會輔導處處長朱建偉表示,農保是國家對保存農. ... 耕認定要點」,只要有實際務農證明,即使沒有土地、沒有書面租約,一樣可以享有農保保障,每月 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#62.作為農民,你知道什麼叫農保地嗎?農保地可以申請建房嗎?

在農村的經濟發展越來越好之後,一些有了小錢的人也想要在自己的土地上建造屬於自己的房子,但是在建完房子之後,卻發現自己的宅基地申請遲遲沒有批下來, ... 於 kknews.cc -

#63.農保對象再放寬年滿65歲配偶、子女、媳婦都可保

沒關係,這塊土地既然這麼多人加保,那些人也都是老農了,你拿出來,我們還是有這個政策。』 然而,勞保局指出,此政策放寬以來,沒有任何配偶或是子女來 ... 於 www.rti.org.tw -

#64.繼承應附資料 - 彰化市農會

國民身分證及印章; 若夫妻不同戶籍則需再申請配偶戶籍謄本; 夫妻不同戶籍,配偶已有會員,則需附配偶土地謄本. ※親自到本會辦理. ○申請加入農保或健保者. 於 www.chctfa.org.tw -

#65.農保被保險人應注意事項

三、 如果本身參加農保是使用同戶直系血親(如配偶、父母、子女)的農地,本身戶籍不能隨便變動,一定要跟農地所有權人同戶,不然,就失去農保資格,並辦理退保手續。 四、 ... 於 www.fast.org.tw -

#66.內政部全球資訊網-中文網

主題政策 · 新聞發布 · 即時新聞澄清 · 行政公告 · 活動訊息 · 本部徵才 · 人民 · 土地. 於 www.moi.gov.tw -

#67.偽満洲國政府公報 - 第 65 卷 - Google 圖書結果

脶其丿債務者受付ス再製スルー切費用八瓢飲下 ㄡ 省長受到前項之呈沾時諮問農商 ... 免除申請 ㄡ èn ノ定ムルトコロ依り再發給アシ腻發給規則及晳行土地執照發給事務 ... 於 books.google.com.tw -

#68.桃園南山街被鐵路切半市議員林政賢建議打通 - 真晨報

林政賢也指出,因應航空城捷運線綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫 ... 他質疑是否有完整的評估與考慮,大家都怕中正路的塞車情況會更嚴重, ... 於 www.5550555.tw -

#69.農民健康保險 - 鳳榮地區農會

( 一) 農保沒有老年給付項目,政府為照顧老年農民晚年生活,增進農民福祉,於84 年5 月31 日公布施行老農津貼暫行條例,對年滿65 歲符合申領資格之農保被保險人,每個 ... 於 www.frfa.com.tw -

#70.監察院監察調查處「調查報告格式範本」說明資料 2001/9/4

此外,為釐清權責機關辦理農民健康保險(以下簡稱農保)及老農津貼審查作業之情形, ... 者係因買賣取得農地而加入農保,嗣於加保後有土地異動之情事,該部說明如下:. 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#71.農保資格認定有解?農委會:人地脫鉤,蜂農先上路 - 農傳媒

但根據現行農保納保規定,必須要有自有用地0.1公頃以上,或是租賃農業用地0.2公頃以上才能申請農保,但是當地主不願意與承租人到法院公證或是到農地銀行完成租賃契約時, ... 於 www.agriharvest.tw -

#72.连续8年写入中央一号文件“保险+期货”助农民挑上“金扁担”. 農保 ...

政院今通過農保修正草案月投保金額調高至. 農保ㄧ定要有土地. 各市、县(市、区)财政局(宁波不发),省农险协调办,省政策性农业保险共保体:. 於 iee.artczie.pl -

#73.申請農保需有什麼條件及給付項目有哪些呢 - 全國農地聯賣網

老農津貼之開辦係鑒於軍、公教、勞職者,參加軍、公教、勞保均享有老年給付之保障,而農民參加農保沒有老年給付項目,政府為照顧農民晚年生活,增進農民福祉,特於84年5月 ... 於 www.landsell.com.tw -

#74.農保要幾分地

农业保险中的农作物保险主要针对农作物收成提供保障,由于种植的作物不同,赔付的标准也不同。 承租他人土地就能保留資格嗎?他還有沒有農會會員身分?戴著 ... 於 lv.teletips.org -

#75.你符合農地買賣資格嗎?收購農地前先了解農地買賣條件

做農地買賣,農地移轉時,要注意買方是否有提供農用證明,以免被課徵土地增值稅;如果有非農用途,移轉時必須恢復,若沒有恢復或恢復後又做非農用途,再移 ... 於 www.buyland.com.tw -

#76.繳農保一輩子死後竟領不到棺材本- 政治 - 自由時報

... 因在人生末期經歷土地移轉等,沒有持有土地而被註銷農保資格, ... 張麗善表示,新制農保採取「認人不認地」,但部份老農民因身體微恙等無法 ... 於 news.ltn.com.tw -

#77.分享/ 農保「人地脫鉤」只要認定「務農事實」就能納保

除青年農民拿不到土地證明外,蜂農因為沒有實質農地,無法取得附上地主的土地所有權狀影本,讓大多屬於「遊牧民族」的蜂農苦不堪言。 「我們無法加入農保 ... 於 www.probee.org.tw -

#78.低收入戶/中低收入戶標準與資格是什麼?如何申請

動產包含:存款、基金、股票等投資商品單算; 不動產包含:土地、建築改良 ... 都要具備低收或中低收的資格,但資格每年都會做調整,一定要每年末確認 ... 於 rich01.com