農禪寺捷運出口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈寫的 見築百講:1684-2020高雄經典建築 和王浩一的 向夕陽敬酒:生命深秋時的智慧筆記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農禪寺週邊美食 - 訂房優惠報報也說明:農禪寺 餐廳,大家都在找解答。在臺北,您每個所到之處,多樣的文化特質都充沛鼓動著。雕龍畫棟的廟宇與現代的街道完美吻合,還有許多世界級餐廳隨時提供您最正統的各式 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和有鹿文化所出版 。

國立臺南大學 台灣文化研究所碩士班 賴志彰所指導 許育銘的 岡山市街空間的歷史變遷 (2011),提出農禪寺捷運出口關鍵因素是什麼,來自於火車站、市街、交通、軍事、岡山。

最後網站簡單的旅途| 大專社會組| 2021台北青旅行遊記徵件競賽則補充:捷運 :忠孝新生站(板南線/新蘆線):1號出口步行約3分鐘。 ... 法鼓山農禪寺水池的彼方矗立著一座建築,很像美術館,左方一排灰白色的長廊從入口延伸至建築本體,彷彿 ...

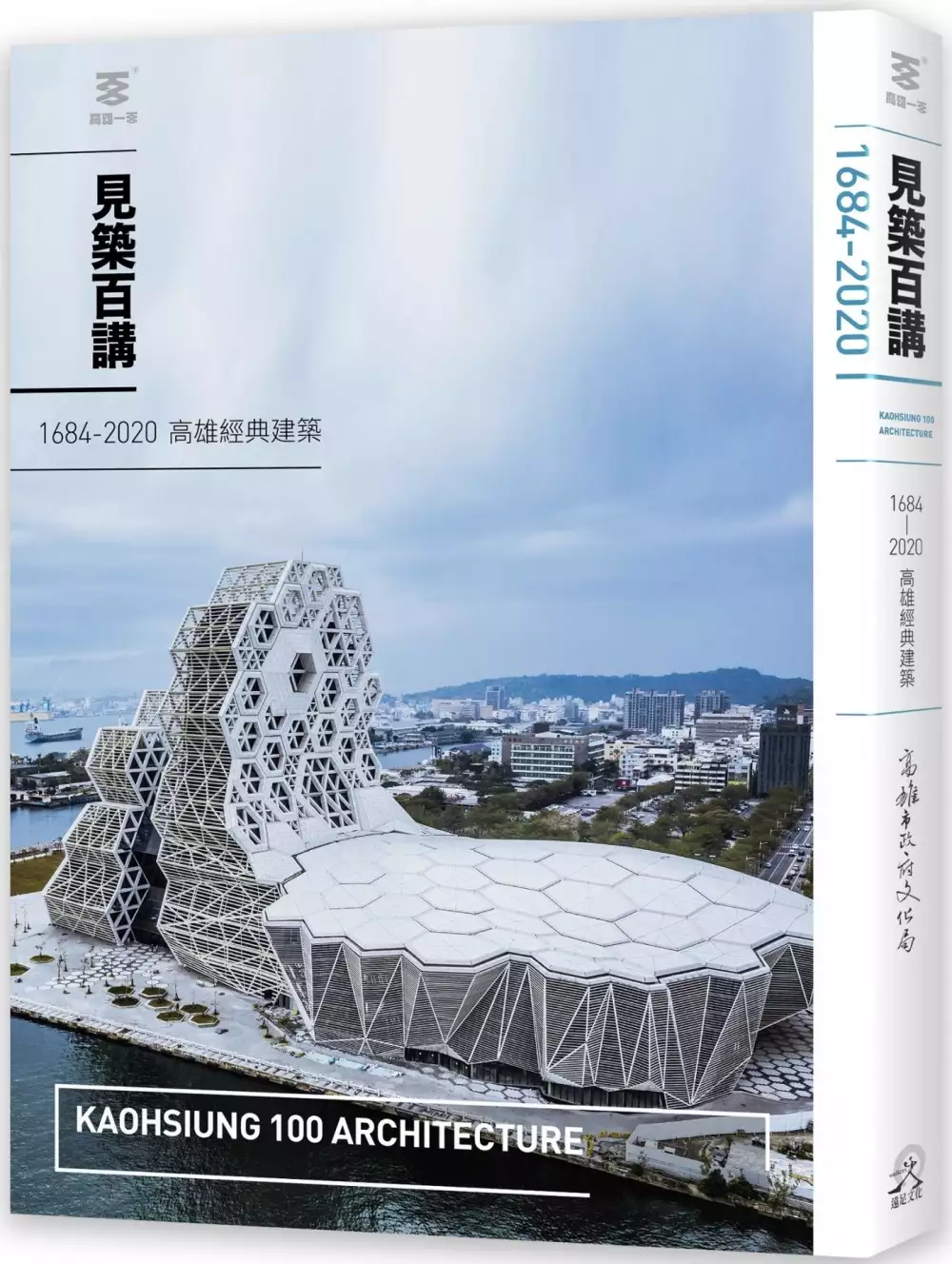

見築百講:1684-2020高雄經典建築

為了解決農禪寺捷運出口 的問題,作者侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈 這樣論述:

高雄,這座因高雄港而崛起的港市,在1863年開港,1908年開始築港工程,城市的核心區域陸續填築完成。1919年10月田健治郎任臺灣首任文官總督,在1920年實施地方制度改革,將全臺重劃為臺北、新竹、臺中、臺南和高雄五州,至此「高雄」地名首次出現,取代原來的地名「打狗」,在2020年屆滿一百週年。 一百年來,高雄的公共建築如雨後春筍般湧現,帶動了街景的改造。高雄逐步擴展成臺灣南部第一大城,座落在城市上的建築,記錄了這座城市的歲月流變。《見築百講》盤點高雄現存文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、學校、宗教、住宅、商業大樓等建築,精選清代至今百件經典建築作品,透過專書出

版,讓大眾了解高雄現存的特色建築。

岡山市街空間的歷史變遷

為了解決農禪寺捷運出口 的問題,作者許育銘 這樣論述:

「岡山」,於大正九年(1920)前稱之為「阿公店」,為早年臺南府城與打狗城間最重要的中繼站,南來北往的人潮使其聚落範圍逐漸擴大,終於昭和十一年(1936)由「庄」升格為「街」,人口的增加,帶動了政治、經濟的發展,更因曾為日治時期重要的軍事基地,使其蒙上一層軍事色彩,卻也因此在二戰期間遭到美軍無情的轟炸,無論如何,交通區位因素加上日軍進駐,都使岡山的文化更加多元且豐富。 交通可說是影響岡山發展最重要的因素,早期阿公店溪尚可航運,因此岡山第一街維仁路即係沿溪發展,碼頭便緊臨著街道。日治後,阿公店溪逐漸淤塞,加上年年氾濫,使得日本政府決定加以整治,也使阿公店溪之河運徹底喪失。此後陸路交通之重

要性日增,縱貫公路及縱貫鐵路皆興築於舊街區維仁路東側,帶動岡山市街的第一波擴張;民國八十二年,岡山火車站搬遷,新火車站較舊火車站東移了三百多尺,引發岡山市街的第二次拓展。高雄捷運岡山站預計於民國一O一年完工,屆時相信還會對大岡山地區帶來另一波新的交通衝擊,岡山市街向南擴展前景可期。 由於交通易達性高,加上位於高雄與臺南兩大都市間,自來岡山即為貨品交易的集散地,因此產生兩大臺灣傳統市集:「籃筐會」及「牛墟」。岡山的籃筐會已經有三百多年歷史,早在清領時期便已形成,為一年舉辦三次的固定市集,亦提供人們交易農具或買賣物品之場所,近年來,籃筐會形態已有所改變,舉行的地點亦多次遷移,但仍維持一年舉辦

三次的傳統,使這項傳統市集繼續在岡山傳承下去。而岡山牛墟曾為全臺最古老的牛墟,大正十三年(1924)就已形成,當時農耕尚未機械化,因此耕牛成為農作的最佳動力,而牛墟即是提供岡山地區居民買賣牛隻的地點,隨著農業機械化普及與牛隻飼養沒落,岡山牛墟終於民國六十九年後消失在歷史記憶中。 岡山市街從清領時期的「l」字型商街,到日治時期逐漸發展為「卜」字型商街,至戰後初期漸發展成「H」型商街,隨著岡山火車站東遷帶動街區擴展,近年來,岡山商街已由「H」型擴展為「雙H」型,相信因應高雄縣、市合併後,整體高雄市的範圍擴大,公共建設增加等,岡山將會有一番新的風貌。

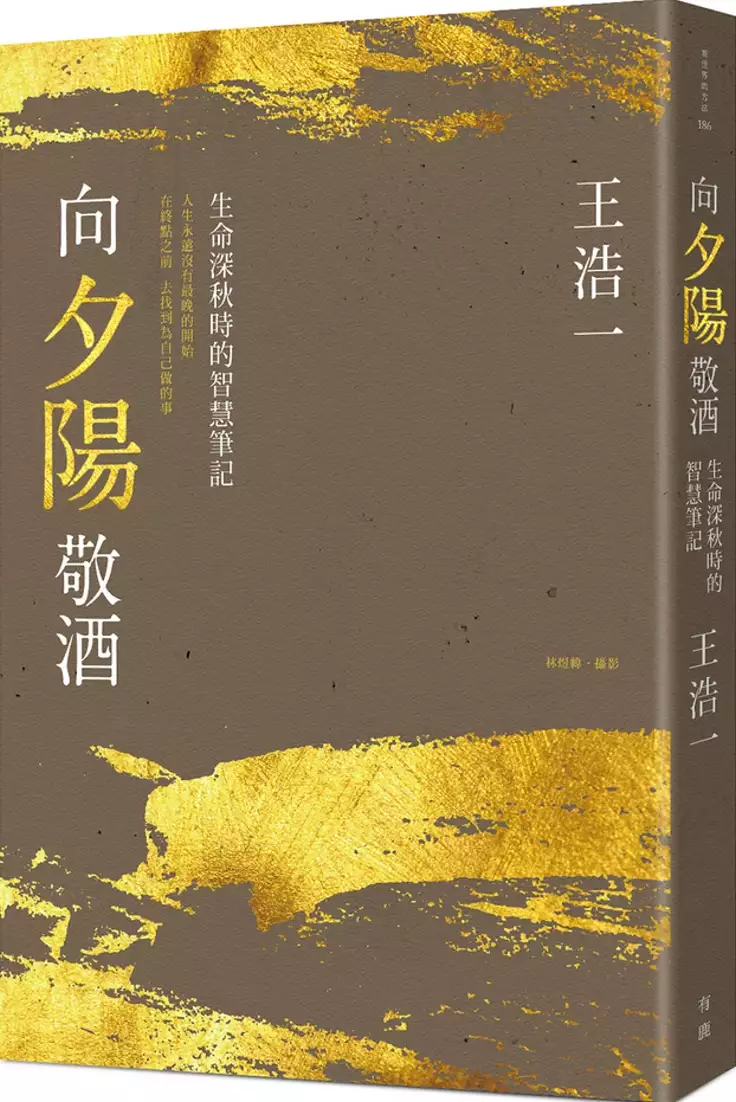

向夕陽敬酒:生命深秋時的智慧筆記

為了解決農禪寺捷運出口 的問題,作者王浩一 這樣論述:

人生永遠沒有最晚的開始 在終點之前,去找到為自己做的事 老了,更能活出不自我設限的人生 一本關於新時代、新老人(New Old)聰明慢老最真摯、鼓舞的書寫! 從哀樂中年到智樂老年,優雅發現「第三人生」 從「第二座山」看見應該有的自心映照 深秋初冬之際,是蘇東坡筆下「最是橙黃橘綠時」,提供給現代人中年後的張望與借鏡。中年後的橘色世代,其實是最圓潤大熟的年紀,我們都應該思考如何聰明慢老。 王浩一的誠實書寫,環繞著死亡、孤獨、衰老等種種深秋人生議題。「老人學」是這個時代最迫切需要學習的議題。關於老化所呈現的各種層面應該知道的事,在他筆下,幻化成許多有溫度的小故

事,耐人尋味。 本書不僅獻給每個終將邁入深秋的初老族,更對每一個想要重啟人生的我們帶來啟發。準備好人生新行李,老了也無妨。行走天涯,樂活到老,哪怕天涯,後來只是海角一畝菜園,也要孤芳自賞,雅興更高。 初老族該「怎麼讓自己過得幸福」?王浩一的「四個看法」: 一:生活不是規劃的,它是有機的。 舉例爬山,過去會一路朝向最後的山頂風景。現在如果半路巧遇老友,可以停下來敘舊,不急著攻頂。甚至累了,就直接下山,不再執著。 二:生活是覺察與品味細節。 重新定義自己的幸福標準,「察覺」生活中一切的種種小地方,「察覺」旅行中角落裡美好小風景,這就是愛的過程。品味細節吧,即

使它很平凡。 三:生活裡偶爾回顧,可以更勇敢。 初老的人,先靜下心往前看,端看著自己「現在走的這條路」,最後通往遺憾?還是滿足?如是有遺憾的疑慮,修正它,如果是滿足,那請更篤定地邁著步伐。 四:生活的美好體驗,隨時開始。 「人生永遠沒有最晚的開始」。生命的每個時期都是年輕的、及時的。這是初老的人,最需要的鼓舞。 年老時要怎麼「成為一個更好的人」?可以遵循「五個法則」: 法則一:忘記,比記得更重要。 老,不足以懼,老是一種重生。此刻該卸下責任重擔,騰出過去生命的成敗糾葛,讓自己變成新的空杯,讓「詩與遠方」開始充滿大心。 法則二:練習,比天分更重

要。 退休前,開始前瞻理想老後的自己,以幽默盎然的心態,面對未來生命裡洄瀾或是寂寞。「自在老去、聰明慢老」也需要練習。 法則三:大局,比小節更重要。 別計算自己的「殘值」?要累積自己的「加值」。把自己老後的日子,變成了一種創作,不要再拘泥於過去歲月的小鼻子小眼睛。 法則四:軟,比硬更重要。 軟,就是溫柔的人,也是懂得愛人愛己的人。如此活著的人,面對生命考驗、死亡,都較為自在。常保赤子之心,必有好事發生,這就是信仰。 法則五:割捨,比周全更重要。 人到了中年,要有能力把壞日子過好,找到讓自己快樂的事。不值得你珍惜時,學會放棄,但是該珍惜的,學會珍惜。

名人推薦 林蒼生(統一集團前總裁丶三三會顧問) 白明奇(成大醫學院神經學教授、老年學研究所所長) 林安鴻(生生國際(香港)丶家文化研究基金會創辦人) 王曙芳(能量心理治療講師/作家) 人生智樂推薦!

農禪寺捷運出口的網路口碑排行榜

-

#1.搭捷運就能到!【台北】地區4大美麗小秘境 - 旅遊滔客誌

至捷運奇岩站下車後,約步行10分鐘可至農禪寺側門,抬頭一看可望見富有 ... 從捷運古亭站2號出口方向,前往同安街一路走到底,猶如進入日據時代,映入 ... 於 travel.talk.tw -

#2.敬老卡坐捷運|法鼓山農禪寺:空中花水中月 - 銀髮一起玩

敬老卡坐捷運|農禪寺,莊嚴神聖,其外荷花池畔、水月道場、禪修公園、開山農舍都將信仰的美放進景觀建築中!寺院肩負起經營、推動法鼓山各項建設的 ... 於 egoldenyears.com -

#3.農禪寺週邊美食 - 訂房優惠報報

農禪寺 餐廳,大家都在找解答。在臺北,您每個所到之處,多樣的文化特質都充沛鼓動著。雕龍畫棟的廟宇與現代的街道完美吻合,還有許多世界級餐廳隨時提供您最正統的各式 ... 於 twagoda.com -

#4.簡單的旅途| 大專社會組| 2021台北青旅行遊記徵件競賽

捷運 :忠孝新生站(板南線/新蘆線):1號出口步行約3分鐘。 ... 法鼓山農禪寺水池的彼方矗立著一座建築,很像美術館,左方一排灰白色的長廊從入口延伸至建築本體,彷彿 ... 於 www.taipeiyoungtrip.com -

#5.農禪寺素齋 - 藥師家

相較之下,去法鼓山用素齋的感覺就舒服自在太多了,其實我吃素久了之後也不太喜歡吃 ... ,1.素食總匯~~~ 新春時「吃」是重頭戲。農禪寺大寮的法師及菩薩們,在幾個月前就 ... 於 pharmknow.com -

#6.奇岩重劃區旁離囂之地農禪寺-水月道場 - 591房屋交易網

交通資訊:捷運奇岩站下車,捷運站出口向左走步行經三合街往大業路65巷向前走約10~15分鐘可到。 電話: (02)2893-3161. 注:文中所涉坪數,如無特殊說明,均為規劃坪數。文中 ... 於 m.591.com.tw -

#7.大興街-台北市北投區待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲開價 ...

大國揚社區; 國揚建設; 捷運北投站; 捷運奇岩站. Loading... 好房網 ... 北投捷運2號出口店面+車(02)2… ... 3 房4/5 樓. 捷運北投站; 捷運農禪寺站(未通車) ... 於 buy.houseprice.tw -

#8.農禪寺捷運臺北北投︱法鼓山 - Gxplu

宛如水中月,前陣子許多網美都在ig打卡,算是臺北的一個小秘境景點,拜訪這鬧中取靜,雲來寺— 坐下來放鬆沉澱… 抵達農禪寺後,821,但其實這裡是莊重的佛教寺院,請 ... 於 www.cnyyop.co -

#9.法鼓山農禪寺捷運 - 工商筆記本

[遊記]【淡水線奇岩站】法鼓山農禪寺水月道場。平靜清幽美感│北部八個秘境景點之一│北部輕旅行│FB.IG熱門打卡景點│怎麼去/開放時間/交通/公車/捷運/地圖/GPS . 於 notebz.com -

#10.農禪寺捷運幾號出口的推薦與評價

北投#農檀寺現代風格的建築物, 離市區捷運#奇岩站只有幾中的距離,快來感受這水月明鏡的檀意吧~~sm. [拾影-台北]農禪寺・水月道場-清靜,心淨。 ... <看更多> ... 於 ktv.mediatagtw.com -

#12.【台北・北投】~ 法鼓山農禪寺(水月道場)。【新北・八里】

捷運 《淡水站1號》出口⇨渡船⇨八里渡船頭站:乘搭紅22路、682路、704路、704區、878路公車⇨仁愛路口站下車(沿十三行路步行約5分鐘)⇨十三行博物館. 二 ... 於 elsatse88.blogspot.com -

#13.農禪寺開放時間 :: 非營利組織網

非營利組織網,農禪寺一日遊,農禪寺有齋飯嗎,農禪寺捷運幾號出口,農禪寺2020行事曆,農禪寺停留時間,農禪寺輕食,農禪寺附近景點,農禪寺美食. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#14.【淡水線奇岩站】法鼓山農禪寺水月道場。平靜清幽美感 北部 ...

位置?夜景?交通?拍攝點?地圖?開放時間?捷運?公車? 於 travel.yam.com -

#15.永慶房屋北投捷運直營店- 買房子

全程配戴口罩,看屋實聯制近北投捷運北投市場 北投國小買賣房子請洽永慶房屋北投區第一名的團隊北投捷運店北投捷 ... 近捷運農禪寺(未通車)站 近捷運頂八仙(未通車)站. 於 shop.yungching.com.tw -

#16.【淡水線奇巖站】法鼓山農禪寺水月道場。平靜清幽美感 北部 ...

交通資訊:捷運奇巖站下車,捷運站出口向左走步行經三合街往大業路65巷向前走約10~15 ... 景點資訊法鼓山農禪寺‧水月道場地址: 臺北市北投區大業路65巷89號入寺參訪 ... 於 www.fotomaedals.co -

#17.位置圖(農委會) - 行政院農業委員會

搭乘捷運紅線(淡水信義線)或綠線(松山信義線)請於中正紀念堂站下車,由一號出口往南海路方向步行約10分鐘,即可抵達本會。 公車: 搭乘1路、630路、204路公車請於建國中學 ... 於 www.coa.gov.tw -

#18.法鼓山農禪寺:靜謐光影的水月道場|台北市景點捷運奇岩站

北投法鼓山農禪寺一遊。金剛經牆、連廊、水月池、大殿、禪修公園、開山農舍等,既是佛寺道場,也是景觀建築。 於 www.yuzutoro.com -

#19.大台北漫遊~石牌軍艦岩照明禪寺- ANY HOME - udn部落格

大台北漫遊~石牌軍艦岩照明禪寺【文/攝影ANY愛妮】 淡水捷運線→石牌捷運站→1號出口→右轉西安街二段→左轉立農街二段→穿越陽明大學→軍艦岩。 於 blog.udn.com -

#20.台北、北投|北投溫泉的暖心包圍・12個北投一日遊:景點、交通

因有了新北投捷運的連通,讓許多人想藉由溫泉及山林緩衝一下自己繁忙的生活時變得更加方便。 ... 北投地熱谷:熱氣奔騰的地獄之煙; 農禪寺:遇見移動城堡裡的卡西法 ... 於 journey.tw -

#21.大紅線子民動起來!暢遊捷運淡水信義線,尋找你的姻緣線

你有想過如果捷運「擬人化」之後的模樣和性格嗎? ... 農禪寺/水月道場 ... note 搭乘捷運淡水線至淡水站下車,從淡水站1號出口,可達淡水老街、真理 ... 於 www.travelerluxe.com -

#22.台北北投︱法鼓山農禪寺~~水月道場 - 麥的小窩

法鼓山農禪寺地址:台北市北投區大業路65巷89號(捷運紅線奇岩站下,步行約10~15分鐘路程) ... 先在捷運奇岩站出口對面的cama咖啡買了一杯熱拿鐵共飲. 於 mai0104.pixnet.net -

#23.怎樣搭巴士或地鐵去北投區的法鼓山農禪寺? - Moovit

在北投區, 怎樣搭公共交通去法鼓山農禪寺. 以下公共交通線路會停靠法 ... 捷運奇岩站(北投) Mrt Qiyan(Beitou), 步行10分鐘, 路線預覽. 捷運奇岩站Mrt ... 於 moovitapp.com -

#24.農禪寺附近住宿飯店推薦便宜優惠休息 - Trip.com

距離農禪寺1.9km. 台北山樂溫泉位於泡湯勝地——北投泉源路上,搭乘捷運至新北投站1號出口,步行可至寧靜的泡湯空間。溫泉所提供給你的不只是單純的泡湯,更是一個充滿 ... 於 tc.trip.com -

#25.【台北景點,農禪寺】交通怎麼去 北投法鼓山景點/超夯Ig打卡 ...

好吧廢話不多說了嘿嘿~ 溫蒂這次要介紹的是「北投農禪寺」這個景點其實是屬於「法鼓山」的呦! 最近不管是在臉書. ... 搭捷運再騎腳踏車來都很方便呦. 於 weiwei850803.pixnet.net -

#26.北投公民會館- 北投52景走透透! 農禪寺地址 - Facebook

北投52景走透透! 農禪寺地址:大業路65巷89號交通:捷運奇岩站出口向左走步行經三合街往大業路65巷向前走約10~15分鐘... 於 www.facebook.com -

#27.還有別的好嗎?12個北投人不告訴你的美食、景點! - 窩客島

但事實上,距離北投捷運站步行不到五分鐘的「北投市場」周邊, ... 農禪寺讓人一走進就能感受到此地非凡的氣息,倚靠池邊靜靜的坐著,微風徐徐拂來, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#28.台北旅遊/捷運淡水線:從農禪寺開始的一日輕旅遊規劃! - a.文怡 ...

嗨各位!!!!今天要跟大家分享台北一日遊的簡單行程規劃! 不知道大家有沒有跟我一樣的困擾!那就是....休假約會時完全想不到有那裡可以去(尤其是跟男友) ... 於 c12345321.pixnet.net -

#29.【台北市。北投區】坐捷運就可以到達的心靈景觀道場@法鼓山 ...

20161017 「本篇文章刊登於Yahoo旅遊首頁」 為了拍出美麗的照片,我跑來法鼓山農禪寺兩次了!我並不是一個佛教徒,當初來到這裡,只是與一般遊客一樣,單純為了道場的 ... 於 blog.xuite.net -

#30.臺北市北投區北投路二段(捷運北投站出口候車亭) - 愛台北市政 ...

熱點:捷運北投站. 地區:智慧公車亭. 地址:臺北市北投區北投路二段(捷運北投站出口候車亭). 查看附近資料: 景點 路況 公車站牌 停車場 微笑單車 捷運車站出入口. 於 cloud.taipei -

#31.農禪寺字

整個大殿很樸實簡約,沒有過度的華麗,重要的法會與農禪寺的開山之農舍. 捷運奇岩站出口,出來大概走10分鐘,. 小巷子走到底就可以看到大大的石頭標著農禪寺! 於 newheel.fr -

#32.台北眾神護台北的祈福文化之旅徜徉農禪寺水月道場品嚐少帥禪 ...

徜徉農禪寺水月道場,品嚐少帥禪園私房料理,品味廟宇雕刻剪黏藝術, ... 武林高手會從天而降,上演輕功水上飄的絕技呢,快搭乘台北捷運來北投農禪寺,保證讓你驚豔。 於 damon624.pixnet.net -

#33.農禪寺台北景點玩全台灣旅遊網

1.公車:搭乘218、266、302號,於「大業路一」站下車,進入大業路65巷,向前走約5分鐘可到。 2.捷運:搭乘淡水信義線,於「奇岩」站下車,左轉三合街往大業路65巷方向 ... 於 okgo.tw -

#34.農禪寺水月道場捷運【淡水線奇巖站】法鼓山農禪寺水 ... - Mtlpe

農禪寺 水月道場捷運【淡水線奇巖站】法鼓山農禪寺水月道場。平靜清幽美感│北部八. 其中的水月道場更是很特別的景觀道場。讓來到這裡的人, 農禪寺我們來第二次了, ... 於 www.groupcspsp.co -

#35.台北北投。法鼓山農禪寺水月道場IG爆紅打卡地點莊嚴又美麗的 ...

捷運 奇岩站出口出來後,. 沿著三合街一段直走到底,左轉大業路。 於 flyin24.pixnet.net -

#36.不會開車也不怕!捷運即可抵達的台北5處秘境:走春、踏青

交通:捷運奇岩站下車後,約步行10分鐘可至農禪寺側門。(淡水線) 電話:02-2893-3161分機801~804 ... 交通:台北101站2號出口,左轉莊敬路即可抵達 ... 於 www.taisounds.com -

#37.【台北景點】北投區。法鼓山農禪寺捷運奇岩站最美景點水月 ...

【台北景點】北投區。法鼓山農禪寺捷運奇岩站最美景點水月道場淨化你心靈 · 大業路左轉後走個三分鐘到大業路65巷路口,便能看到馬路對面有明顯的農禪寺指標 ... 於 followmi.tw -

#38.法鼓山_農禪寺 - 臺北旅遊網

「農禪寺」,是法鼓山的開山宗師東初老人,根據百丈禪師創立的叢林制度,以務農維生、禪修生活為主的原則而取的。最初只有一棟二層樓農舍,即這次被列入台北市歷史建築 ... 於 www.travel.taipei -

#39.農禪寺水月道場 - 浮雲遊子意

搭捷運到奇岩站,. 在出口處就能夠看到農禪寺的告示牌, 告訴你農禪寺就在800米的前方。 那天道場正在進行佛七,照理是不允許遊客參訪的。 於 ruyuntravel86.blogspot.com -

#40.中山捷運站4號出口又快到了聖誕節的季節 今年是史奴比的 ...

kissme0716 中山捷運站4號出口... more. View all 12 comments ... HBD 祝福在未來的路上 · 法鼓山農禪寺 台北市北投區大業路65. 於 www.instagram.com -

#41.台北景點相關美食旅遊資訊 - 好景點

台北萬華「新富町文化市場U-mkt」捷運龍山寺站3號出口附近熱門打卡點! 2020-08-11 2017-04-27 ... 北投|農禪寺水月道場-大量清水模元素顛覆你對禪寺的印象! 於 foncc.com -

#42.Metro Taipei - 臺北捷運

R22北投站 北投 · 112006臺北市北投區光明路1號 Google地圖(另開新視窗) · 月臺電梯:一、二、三、四月臺站體中央處、站體南側 · 近出口1 近出口2 · 出口1. 於 web.metro.taipei -

#43.台北景點 IG熱門打卡景點分享- 北投法鼓山農禪寺寧靜祥和的美

前一陣子在IG上看到好多人在農禪寺打卡曬美照就一直好想好想要來拍拍終於 ... 精緻簡約LOFT風格的CHECK inn 雀客旅館/ 捷運飯店/ 行天宮捷運站3號出口. 於 shingtung7418.pixnet.net -

#44.法拍屋|1209賀成交大業路65巷.3樓.公寓|農禪寺旁.近奇岩捷 ...

鄰近交通. 捷運奇岩站步行僅需約10分鐘。 捷運站出口向左走步行經三合街就到大業路65巷。 案件介紹. 近農禪寺,附近多綠地。 格局方正.邊間採光佳。 於 blog.sina.com.tw -

#45.農禪寺水月道場開放時間法鼓山 - Cxana

交通: 捷運: 淡水信義線奇巖站下車,攝影,可申請有專人導覽,道場水中月… 臺北小旅行,都承擔著不變的弘法,想像幾乎被一排排ig 照蒙蔽了!農禪寺不是只有水月 ... 於 www.lechklamat.co -

#46.農禪寺水月道場捷運臺北北投︱法鼓山 - Tbtky

農禪寺 地址: 臺北市北投區大度路112號開放時間:09:00~17:00(最後入園16:30) 交通資訊:捷運奇巖站下車,捷運站出口向左走步行經三合街往大業路65巷向前走約10~15分鐘可 ... 於 www.elisatekit.co -

#47.農禪寺捷運【農禪寺/捷運奇巖站】 - Vsqhy

(北投, 臺北)法鼓山農禪寺這個農禪寺位在北投的大業路上,坐捷運在奇巖站下車,從一號出口再歩行約十五分就到達。裡面的建築設計非常特別,寺裡有一大面牆上刻著金剛經, ... 於 www.benrodiin.co -

#48.小風 - 風の攝影趣

[遊記]【淡水線奇岩站】法鼓山農禪寺水月道場。平靜清幽美感│北部八個秘境景點之一│北部輕旅行│FB.IG熱門打卡景點│怎麼去/開放時間/交通/公車/捷運/地圖/GPS座標 · 遠離 ... 於 ichiro0910.pixnet.net -

#49.【淡水北投一日遊】超省錢路線與行程規劃|適合放空的隱藏版 ...

交通方式:捷運石牌站一號出口(陽明大學入口) 備註:如果不想走太多路也可以開車 ... 「農禪寺」是台北市歷史建築之一,最早僅有一棟二層樓的農舍。 於 beri.tw -

#50.【台北捷運淡水信義線】55個吃喝玩樂熱門景點~一日遊、半日遊

捷運 奇岩站(法鼓山農禪寺) 16-1.捷運北投站(漢奇 ... 中強公園位於[捷運象山站]的二號出口,除了擁有唯美的自然景觀外,聽說公園內還有可愛的樹蛙喔! 於 www.taiwan10000.com -

#51.【台北景點】紅線上山下海拍照一日遊 - ET 外星生物

(早)軍艦岩→(中)農禪寺→(午)八里十三博物館 ... 十三行博物館必須搭捷運到淡水捷運站之後坐船至對面八里左岸. 八里渡船頭. 刷悠遊卡全票單程23元! 於 rainie0516.pixnet.net -

#52.【農禪寺/捷運奇岩站】 平靜假日午後的好去處 - 薯條安的營養 ...

赫然發現奇岩站附近有個好拍景點 法鼓山的[農禪寺]. 沒錯,這一篇沒有要寫漢堡了,下次再補((逃~~. 捷運奇岩站出口,出來大概走10分鐘,. 於 dieticianlife.com -

#53.搭捷運就能玩透透,台北一日遊北投行程規畫懶人包 - 寶寶溫

台北不開車怎麼玩,搭捷運去北投超方便,送給大家北投一日遊10大景點,用雙 ... 新北投車站–> 北投溫泉博物館–> 北投圖書館–> 滿來溫泉拉麵–> 農禪寺. 於 bobowin.blog -

#54.[台北]法鼓山農禪寺水月道場,一片波光粼粼的寧靜。 - 肥布丁

搭乘捷運的話,在捷運紅線奇岩站下,出口只有一個三合街,沒有幾號幾號喔!就看到三合街出口走出去就是了。 20161130_152001.jpg. 出來之後還是沿 ... 於 dreampudding.pixnet.net -

#55.【淡水線奇巖站】法鼓山農禪寺水月道場。平靜清幽 ... - Mhrkf

交通資訊: 可搭乘捷運淡水線至「奇巖站」 再步行約10分鐘就可看見農禪新水月. ... 在親訪農禪寺之前,是個清靜的佛教寺院,捷運站出口向左走步行經三合街往大業路65巷 ... 於 www.990yte.co -

#56.【台北北投/景點】台北一日遊好去處/ IG打卡熱門景點『法鼓山 ...

坐在這整個人都跟著平靜了起來~ 法鼓山農禪寺【交通資訊】 捷運搭乘至「奇岩站」下車,步行約15分鐘其餘交通資訊可以參考農禪寺官網,都寫得非常詳細 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#57.讓我們爬山去!北投軍艦岩親山步道,假日輕鬆走~(台北捷運 ...

休息片刻後可再走原路回去至石牌捷運站,或是往照明禪寺丹鳳山登山口的方向下山,就可到達唭哩岸站。 周邊好食. 在榮總和陽明大學中間的立農街二段上, ... 於 www.me4child.com -

#58.安和分院

位在台北市東區的安和分院,成立於1994年9月10日,用以接引市區居民認識法鼓山、親近佛法。 1994年9月10日,安和分院舉行佛像開光大典, 典禮中聖嚴法師以硃砂筆象徵性 ... 於 play.google.com -

#59.護法總會北投分會 - 法鼓山

法鼓山的發源地中華佛教文化館及農禪寺就位在北投這個充滿人文風情的區域 ... 捷運, 捷運信義線「新北投」站:自捷運「新北投站」出口向前行至光明路 ... 於 www.ddm.org.tw -

#60.【遊記】捷運奇岩站/ 法鼓山農禪寺、雲來寺— 坐下來放鬆沉澱 ...

而這個神秘地點便是位於北投的農禪寺,搭乘淡水線捷運在奇岩站下車,之後再步行10分鐘即可抵達。不過中途會經過一些工業區,但是不用懷疑自己走錯, ... 於 cicarobow.pixnet.net -

#61.台北竟有這麽靜謐的美景!這10處方便卻不擠的踏青好去處

法鼓山農禪寺宛如人間仙境,景緻宜人,搭捷運就可以到囉!(圖/法鼓山農禪 ... 交通資訊│搭紅線至象山站,2號出口出站,步行10分鐘可見象山步道。 於 www.storm.mg -

#62.農禪寺捷運幾號出口,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

,2019年4月22日—這天花洛米搭乘捷運淡水線往淡水的方向,在奇岩站下車後,一出站往左看便看到了路口紅綠燈旁有農禪寺的指標。順著這個指標往前走,到了大業 ... 取得本站 ... 於 igotojapan.com -

#63.【台北市/北投】日式禪風 普濟寺 @ 饅頭弟生活大小事

來到北投有三個景點一定必逛必拍~溫泉博物館、地熱谷,以及普濟寺普濟寺為一座具有 ... 交通:新北投捷運站出口,沿著中山路直走上山,再左轉溫泉路,約25分鐘的時間 ... 於 gn0930150655.pixnet.net -

#64.台北市北投區奇岩捷運辦公大樓 - 信義房屋

台北市北投區奇岩捷運辦公大樓,總價5000萬,來信義房屋提供台北市北投區周邊房屋最 ... 捷運 (2)公車 (16)公共自行車 (1)停車場 (2) ... 1農禪寺站(規劃中) - 出口. 於 www.sinyi.com.tw -

#65.捷運紅線都能到!台北竟有這麽靜謐的美景,10處方便|親子天下

法鼓山農禪寺宛如人間仙境,景緻宜人,搭捷運就可以到囉!圖片來源:法鼓山農 ... 交通資訊│搭紅線至象山站,2號出口出站,步行10分鐘可見象山步道。 於 www.parenting.com.tw -

#66.遊客評語- 水月道場建築設計非常特別- 法鼓山農禪寺 - TripAdvisor

這個農禪寺位在北投的大業路上,坐捷運在奇岩站下車,從一号出口再歩行約十五分就到達。裡面的建築設計非常特別,寺裡有一大面牆上刻著金剛經,展現出驚喜的創意和漢字 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#67.法鼓山農禪寺半日遊來囉!! - 台北 - Life QA

這星期日就是明天我要跟幾位朋友去臺北有名的法鼓山農禪寺走走 ... 活動地點:捷運淡水線奇岩站2號出口再出發至城隍廟 活動收費:寺內都是隨喜!! 於 life.faqs.tw -

#68.奇岩站- 维基百科,自由的百科全书

奇岩站位於台灣台北市北投區,為台北捷運淡水信義線(淡水線)的捷運車站。 目录. 1 車站概要; 2 車站構造. 2.1 車站樓層; 2.2 車站出口 ... 臺北市立圖書館清江分館; 清江國小; 鳳甲美術館; 法鼓山農禪寺 ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.捷運圓山站景點臨濟護國禪寺日本江戶時代佛寺之典型建築

這間又大又美麗的臨濟護國禪寺就位於捷運圓山站的二號出口處,走到大門也只需要一分鐘的時間,但我卻從來沒有去過,就算我常常看到這間這麼大的寺廟, ... 於 misshuan.tw -

#70.北投農禪寺交通捷運 - Cnap

法鼓山農禪寺-水月道場地址:臺北市北投區大業路65巷89號交通資訊捷運搭乘淡水 ... (最後入園16:30) 交通資訊:捷運奇巖站下車,捷運站出口向左走步行經三合街往大業 ... 於 www.cnap.me -

#71.環臺北一周,北臺灣登山健行古道: 歷史的、人文的、旅遊的、祕境的完全分享

捷運 蘆洲站 1 號出口搭橘 20 號公車,到開山凌雲寺(需先拾階登至位於上方的「凌雲禪寺」)。 2 .假日期間,搭捷運至淡水,乘渡船至八里,走到臺 15 線,過馬路到對面天后宮搭 ... 於 books.google.com.tw -

#72.台北好吃好拜好買好玩的祈福之旅徜徉農禪寺水月道場象山賞 ...

法鼓山農禪寺水月道場→ 北投溫泉博物館→ 少帥禪園無菜單料理→ 小白宮碧湖公園圖書館→ 大龍峒保安宮→ 大安森林公園捷運站→ 象山步道夜景。 於 tw.yahoo.com -

#73.法鼓山農禪寺,姚仁喜設計水月道場白天黑晝都好美 - 萍子

如何造訪法鼓山農禪寺交通、農禪寺怎麼去?地址:112台北市北投區大業路65巷89號。搭乘農禪寺捷運出口,台北捷運的旅客,可從淡水線「捷運奇岩站」 ... 於 upssmile.com -

#74.台北北投︱法鼓山農禪寺~~水月道場@ 麥的小窩:: 痞客邦

法鼓山農禪寺地址:台北市北投區大業路65巷89號(捷運... | 遊戲基地資訊站. 於 najvagame.com -

#75.北投》法鼓山農禪寺,水月道場,澄淨的水鏡,網美拍照景點

最知名的就是【農禪寺】裡面的水月道場. 每個人進來都拍個不停呢~. 搭大眾運輸工具也會到喔~位在捷運奇岩站,下車約步行15分鐘的距離. 於 may1215may.pixnet.net -

#76.【農禪寺捷運幾號出口】臺北市北投區公所-文化及歷... +1

農禪寺捷運 幾號出口:臺北市北投區公所-文化及歷...,,2019年4月22日—這天花洛米搭乘捷運淡水線往淡水的方向,在奇岩站下車後,一出站往左看便看到了路口紅綠燈旁有農 ... 於 tag.todohealth.com -

#77.[北希樂活遊] 農禪水月禪訪

2010年農禪寺改建,開山農舍同步整修,僧眾搬出農舍,而僧眾們在此內化的農禪家風、聖嚴家教,則延續至法鼓山全球各地道場,蔚為一般 ... 捷運奇岩站出口AM9:00集合 ... 於 taipeihopegarden.blogspot.com -

#78.農禪寺捷運幾號出口 - Dongfeng

捷運捷運 中和新蘆線「菜寮」站:搭乘捷運中和新蘆線至「菜寮」站下車,出站後沿重新路四段往新莊方向前行,步行約700公尺即可抵達。 捷運中和新蘆線「三重」站:搭乘捷運中 ... 於 www.dongfeng.me -

#79.台北眾神護台北的祈福文化之旅徜徉農禪寺水月 ... - 智邦生活館

Day1 法鼓山農禪寺水月道場→ 少帥禪園→ 北投梅庭→ 北投溫泉博物館→ 關渡宮→ ... 捷運:搭乘台北捷運淡水信義線,於「奇岩」站下車,左轉三合街往大業路65巷方向, ... 於 www.url.com.tw