返校結局選項的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MoeHonjo寫的 世界的浪浪在找家:流浪動物考察與關懷手記 和道格拉斯‧甘迺迪的 五天都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和寶瓶文化所出版 。

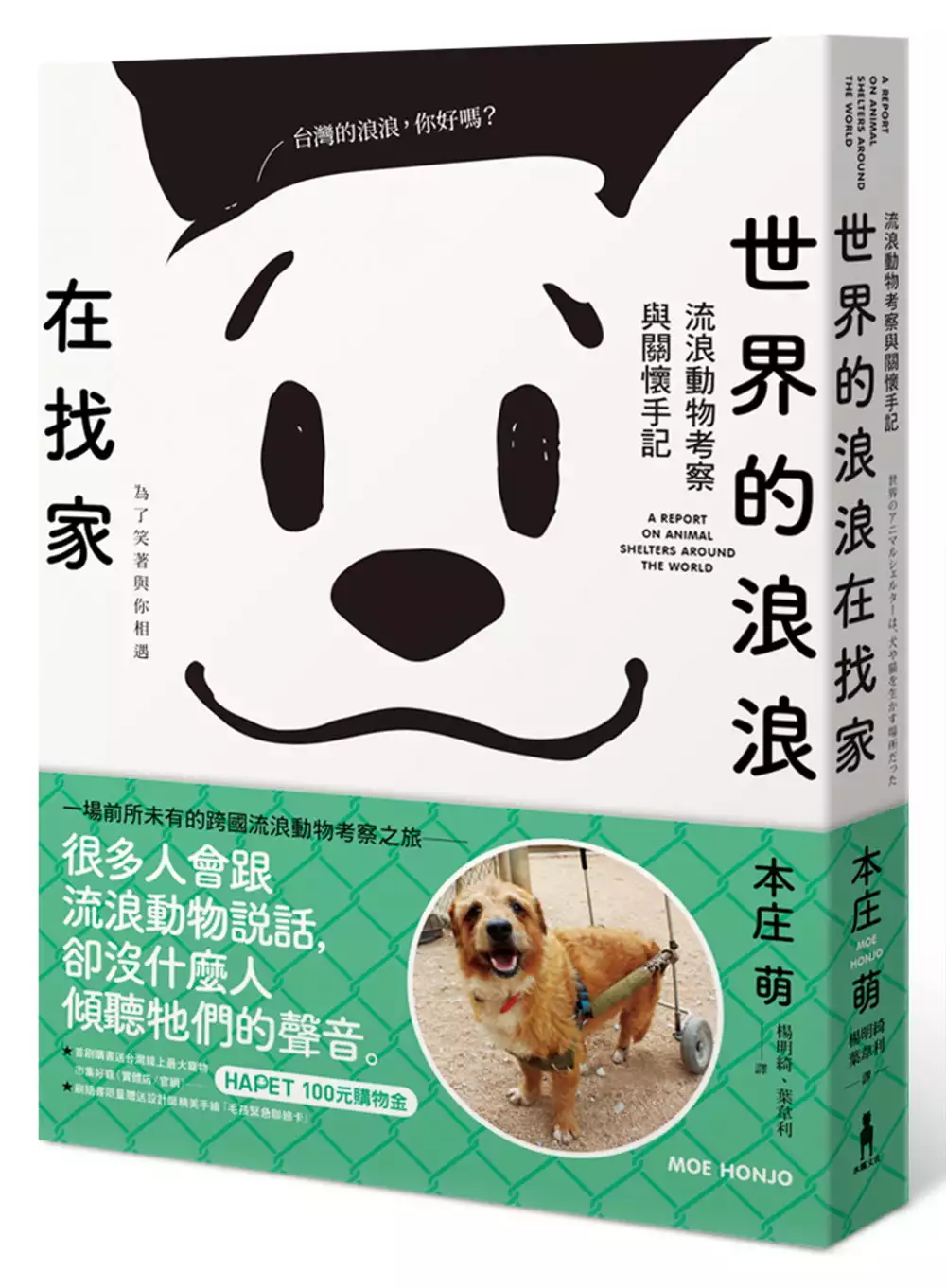

世界的浪浪在找家:流浪動物考察與關懷手記

為了解決返校結局選項 的問題,作者MoeHonjo 這樣論述:

一場前所未有的跨國流浪動物考察之旅———— 很多人會跟 流浪動物說話 卻沒什麼人 願意傾聽牠們的聲音 一位充滿熱情的日本法律學者走訪世界8大國25所動物中途之家,生動記錄世界各國動物議題現況,從流浪動物收容、野生動物保育、畜產和實驗動物議題,以至虐待動物和重大犯罪研究。 如何讓「結束生命的場所」,變成「拯救生命的地方」? 這裡所展現的,就是人類與動物間問題的縮影 〔英國〕〔俄羅斯〕〔美國〕〔西班牙〕〔德國〕〔肯亞〕〔香港〕〔日本〕 ● 美國人嘗試的「小貓攝影機」(Kitty Cam)為何能大大提升認養數量? ● 德國人為何認為動物保護需要獲得憲法保障?

● 西班牙的流浪貓狗為何能在自然保育區裡開心地盡情奔跑? ● 去了肯亞才知道,原來亞洲人竟是野生動物瀕臨絕種的元凶? ●日本的「貓中途咖啡館」,為什麼能在短短6年送養超過4千隻貓咪? 「這是一趟發現動物擁有的價值, 思考自己能做什麼的旅程!」 一起前進動物中途之家吧!在那裡,或許你也能找到 個人能做得到的事,我們都可能成為 打造人與動物和諧共生社會中,涓滴成流的力量。 本書特色 第一本動物法學家針對全世界動保先進國的考察全紀錄。從動物保護法、政府和民間的收容所制度與配套、野保議題、實驗動物、畜產動物到伴侶動物,涵蓋各面向議題。是喜愛動物、關注動保和生態

讀者不能錯過的好書。 名人推薦 專文推薦 朱天心(作家) 段奇漢(高雄市動物保護處副處長) 吳宗憲(國立台南大學行政管理系副教授、動物當代思潮發起人) 黃宗潔(國立東華大學華文文學系副教授) 林育綾(媒體人、FB粉絲團「禽獸姊的萬應室」版主) 謝凱特(aka酒鬼)(譯者、「自製貓生食討論區」版主) 讓我們給牠一個家--感動推薦(按邀約順序) 柯文哲(台北市長) 宇文正(作家) 志銘與狸貓(《黃阿瑪的後宮生活》作者) 貓夫人(作家) 吳毅平(街貓攝影師) Raye(《十二夜》導演) 阿潑(文字工作者) 林清盛(作家) 陳彥博(極地

超級馬拉松運動員) 寶總監(作家) 帕子媽(《幸福的重量,跟一隻貓差不多》作者、動物守護者) 貓狗里長伯(人氣粉絲團、超M貓奴) 林緯綸(Hapet好寵執行長) 鄭莉佳(高雄市動物保護處獸醫師) 安娜女王(人氣粉絲團) 貓熊空姐(人氣粉絲團) 浪犬博士(人氣粉絲團) 狗的日常(人氣粉絲團) 陳蕙慧(木馬文化執行長) 得獎與推薦記錄 日本亞馬遜、日本最大書評網站「讀書meter」5顆星推薦 第九回出版甲子園Grand Pix受賞作 《再見了,可魯》石黑謙吾、暢銷作家坂本千明、日本「貓中途咖啡館」發起人、日本知名貓站長「小玉」好評推薦

從各國的動保態度回頭審視人與動物的關係。——《達文西》書評 深刻關注人類社會的重要課題。——《ORICON NEWS》 身上裝著輔助輪仍開心奔跑的狗狗,和本書一樣帶來希望。——暢銷作家坂本千明 豐富的案例和溫暖的文字,難得一見的作品。——Amazon.jp讀者 推薦給擔心看了動物現實處境會難過,但真心喜愛動物的人。——日本IG讀者 這是一本對自己、對動物、對生命價值層面都發人深省的好書!——台北市長 柯文哲 唯有公部門與民間一起努力,透過為流浪動物創造特質與價值,將我們生活的場所打造成一座友善動物城市,讓所有的浪浪活得有尊嚴,都有機會找到一個家。——高雄市

動物保護處副處長 段奇漢 書中豐富的動物保護政策資訊,以及作者對於各國對待動物態度的感受、評價的真摯紀錄,使其成為一本可讀性很高的作品。——國立台南大學行政管理系副教授 吳宗憲 本書提供了相當珍貴的第一手觀察筆記,試圖以他山之石思考改進與突破的可能。儘管微小的行動難以撼動大結構下的重重問題,但可據此看見人與動物關係的更多選擇。終有一天,世界將不會有那麼多的無家動物,需要一個個安身立命的收容所。——國立東華大學華文文學系副教授 黃宗潔 「收容」常被歸在動物問題的「末端」解決方案,但讀了這本書後我才恍然明白,「收容」其實可以是個「起點」。從生命教育到市民休憩場域,本書幫讀者重新理

解和定義「收容所」,也更理解動物與人類、社會問題之間環環相扣的脈絡。——FB粉絲團「禽獸姐的萬應室」版主 林育綾 也許你和我一樣不敢站上第一線,也不敢前往動物之家,但我們還是可以貢獻自己微小的力量。當這些微薄之力凝聚起來,就可能逐漸減少世界上的流浪動物。——譯者、「自製貓生食討論區」版主 謝凱特(aka酒鬼) 人類唯有平等尊重所有動物並和諧共存,才能擁有美好的未來!閱讀作者走訪世界25個收容所的經驗,讓我們思考自己能為動物做些什麼?個人力量或許微小,但凝聚眾人行動就可促成巨大改變。一本適合推薦給孩子和親友的好書。——HAPET好寵執行長 林緯綸 所有的浪浪都在等一個家——可以

遮風避雨、可以得到溫飽、不離不棄的家。也許我們不能改變這個世界,但我們卻有能力改變他們的世界!領養、不棄養!——人氣粉絲團 浪犬博士

五天

為了解決返校結局選項 的問題,作者道格拉斯‧甘迺迪 這樣論述:

如果讓你遇見此生最愛,但前提是賭上整個人生, 你,願不願意放手一搏? 你以為你愛過,痛過,經歷過……但你有賭上全部嗎? 另一種結局的《麥迪遜之橋》! ★ 繼《如果那天我沒死》在台熱銷20,000本,再度「翻轉人生」的驚人之作。 ★ 葉佳怡(作家,本書譯者)◎專文導讀。 這不僅僅是一場外遇,還是重獲新生的唯一機會。 蘿拉是醫院的放射科技師,能一眼判定腫瘤好壞, 然而,面對生活裡的癌細胞,她卻束手無策。 所謂生活,是緊繃的工作、無愛的丈夫、離巢的兒女……而真實的她無人知曉。 她整個人都被囚禁在深深的孤獨裡。 直到有天,蘿拉偶然間遇見一個與她極其相似的靈魂,

一個跟她一樣受苦的男人。 她酸楚而驚喜地感覺到,內心有什麼正一點一滴甦醒。 無論原本的生活怎樣拉住了她,她仍迎上前去。 只是她萬萬沒想到,接下來要面臨的, 是最殘酷的「真實人生」…… 「你是否滿意眼下的生活?如果從頭來過,你是否敢放棄原有的一切?」這是暢銷作家道格拉斯‧甘迺迪作品中最常叩問的主題。當我們的所有抉擇,都踏在過往心血的累積之上,一旦失去,往往也賠上之前奮鬥的成果。重新來過,真的是人人都能擁有的選項嗎?《五天》以極為細膩的手法,帶我們走入一場深不可測的人生豪賭。 本書特色 ◎ 前作《如果那天我沒死》在台銷售超過20,000本,長踞博客來與金石堂暢銷榜。

◎ 本書是繼《如果那天我沒死》之後,再度翻轉人生的驚人之作。 ◎ 作者於二○○七年榮獲「法國藝術暨文學騎士勳章」。 ◎ 作品共被譯為二十二國語言,亦曾多次改編為電影。 ◎ 葉佳怡(作家,本書譯者)◎專文推薦。 來自國外媒體的一致好評! 「藉由《五天》這部小說,道格拉斯.甘迺迪巧妙地在『懊悔』、『忠貞』、『家庭』,與『人生重來的機會』等主題上,展露了才華洋溢又深刻的思索。如果讀者想要一探主角的過去與未來,就只能屏住呼吸,一頁一頁地往下讀。這部小說令人心碎,卻又帶來希望,道格拉斯.甘迺迪的作品向來在全世界都受到好評,在這樣的高度影響力下,他帶來的這部新作也讓人心曠神怡。」──

威爾.史沃比(《最後的讀書會──媽媽教我的人生智慧》作者) 「在這部敘事流暢的故事裡,著作頗豐的甘迺迪探索他最喜愛的主題,諸如死亡、愛,以及失落。他敏銳地描繪出某些選擇如何在無預警之下限制個人的人生,而非將之拓展,對於快樂的本質究竟為何、改變又有多麼困難,還有在責任與欲望之間的巨大分水嶺,他有很多話要告訴讀者。」──《Booklist雜誌》 「針對婚姻、認同,以及幸福,甘迺迪拋出了出色的好問題。」──《出版人週刊》 「……一個重新檢視人生的好故事。」──《科克斯書評》 「這部小說緊緊抓住情緒的開關,如同一列雲霄飛車,裡頭處處是機關按鈕,一旦觸動,讀者隨即被帶回過去,檢

視那些『本該實現但從未實現』的夢。」──《倫敦每日郵報》 「《五天》這部小說探索了人們是如何允許自己在受限的視野下活得充滿束縛,細膩強烈,令人痛苦。」──《波特蘭新聞先驅報》 作者簡介 道格拉斯‧甘迺迪(Douglas Kennedy) 1955年出生於紐約曼哈頓。其作品《如果那天我沒死》和《找死頭路》兩部既長銷又暢銷的小說,皆在國際書市獲得極高評價。他的小說至今已被譯成22國語言版本,首部小說《死亡之心》已拍成電影《Welcome to Woop Woop》,《如果那天我沒死》也已於2010年在法國搬上大銀幕。甘迺迪尚有《A Special relationship》、《S

tate of the Union》,以及《第五區的女人》等作,後者亦翻拍為電影,由伊森‧霍克與克莉絲汀‧史考特‧湯馬斯主演。他因文學上的成就,於二〇〇七年榮獲「法國藝術暨文學騎士勳章」,二〇〇九年獲頒法國「費加洛報」文學大獎。 譯者簡介 葉佳怡 木柵人,現為專職譯者。已出版小說集《溢出》、《染》、散文集《不安全的慾望》,譯作有《恐怖時代的哲學:與尤根.哈伯馬斯&雅克.德希達對話》、《被偷走的人生》、《死亡之心》、《返校日》、《缺頁的日記》、《被抱走的女兒》、《為什麼是馬勒?:史上擁有最多狂熱樂迷的音樂家》等十數種。 推薦序 開採對自由的渴望 葉佳怡(作家,本書譯者)

《五天》是一本什麼樣的小說?《五天》是一本用五天殺死你再把你救活的小說。 大學時讀外文系,有人問我如何增進英文能力,我總推薦道格拉斯.甘迺迪(DouglasKennedy)。當時的我其實不懂他的好,只知道他的語言平易近人,故事流暢,不至於擊垮試圖掌握英文的學習者。 十多年過去,命運有趣,我成為他的譯者,此時才終於意識到:道格拉斯.甘迺迪太懂如何以文字開採人們對自由的渴望。 道格拉斯.甘迺迪一九五五年於紐約曼哈頓出生,高中時就讀常春藤預備校;大學時到愛爾蘭讀歷史,也在當地與朋友成立過劇團。一切經驗都反映在他所寫的十二本小說及三本旅遊書中:他了解菁英生活的光彩與

醜陋、明白階級在不同世界代表的意義,也透過修習歷史理解人性,劇團經驗更讓他擅長在小說中運用對話鋪陳角色稜角。 更有趣的是,他擅長以女性視角說故事。他曾表示父母婚姻並不幸福,母親受過良好教育,卻對自己辛苦建立的生活不滿。他因此對女性處理私生活、事業與親職的各種衝突特別敏感。《五天》的女主角蘿拉幾乎是作者母親化身,相信讀者處處都能讀到他對蘿拉的同理與憐憫。 當然,相關議題在男性角色身上也沒有缺席。比如在《如果那天我沒死》中,甘迺迪就寫了,「我們都渴望自由,卻同時越掘越深,讓自己陷入家庭羈絆。我們夢想輕裝旅行,卻竭盡全力攬下責任,將自己拴在定點。」這部小說的男主角渴望成為攝影家,

卻為了家庭放棄,直到悶燒的欲望終究點燃一連串反撲。至於《死亡之心》,男主角看似虛無,聲稱自己像飛機在平流層中航行,「因為在這裡,野心沒有趁虛而入的機會,」卻仍在逼近中年時受到澳洲號稱「死亡之心」的荒野所吸引,拋下平淡安穩的生活投身其中,甚至因此陷入幾乎直面死亡的流沙。 於是我知道,甘迺迪並不虛妄地談自由,更不用故事鼓勵人追夢。他談的是人們困陷於自由的悖論:你以為自己選擇安穩,便背棄了自由,但正如生與死是一枚硬幣的兩面,安穩與自由也相生相剋,挑戰人性對自我極限的想像。 翻譯《五天》的經驗非常愉快。甘迺迪從女主角身為檢驗技師所面對的致命疾病出發,以「終點在我眼前拉開了序幕」邀請

讀者走入悲劇、懸疑的氣氛。此後便是女主角平淡生活中一連串的內爆……明明只有五天,每個轉折卻都令人好奇接下來的發展。最有趣的是,明明都是生活細節,你卻能感受到其中隱隱有的懸念,比如蘿拉會鉅細靡遺地描述幾乎困住她大半輩子的緬因小鎮:那些高級住宅區、海岸、日復一日的風景,壓抑中有詩意,同時字字句句都緊貼著逃離的渴望邊緣滑行。 當然,疾病作為死亡的隱喻,也貼合著女主角追尋自我的旅程,暗示對於純粹自由的渴望其實彷彿一種病。這裡的病當然不完全是負面的意思,而是一種擾亂當下身心均衡狀態的入侵。人活於世,身體自然衰敗,與各式疾病糾結本是常態,如何學習與各種「拋下一切就能自由」的欲望對抗共處,也是許多

人的一生難題。或許正因為甘迺迪深諳此理,截至目前為止,他的作品已在全世界賣了一千四百萬冊,並被翻譯成多達二十二種語言。《死亡之心》、《如果那天我沒死》以及《第五區的女人》更被改編成電影,尤其後者乃出自波蘭名導帕威爾帕里高斯基之手,畫面細膩哀傷,深刻挖掘了自我壓抑後極致爆發的各種情感質地。 甘迺迪也擅長描寫每個家庭內摧毀性極強的微型悲劇。《五天》中出現了控制孩子人生的父親、使盡全力也無法對怪異孩子付出感情的母親、完全無法抗衡暴烈丈夫的妻子、因為自卑而扭曲至極的父親……這些人總有些極度可恨之處,但在「家」的結構下卻又屹立不搖地發揮了某種效果,致使讀者不得不對每一段破損的人生致上同情,甚至

接受破損做為人生的完美樣貌。當然,甘迺迪也藉由這些人的對照凸顯出蘿拉願意承受痛苦、尋求改變的韌性。畢竟僅僅是五天,她就挺直背脊穿越累積了數十年時光的荊棘。故事結尾,甘迺迪表示人總能經受疾病與打擊後活下去,幾乎勵志,也幾乎像對於記憶中母親的喊話。 當然或許,甘迺迪談的不只自由,還有時光平直殘忍的一面。《五天》中的蘿拉母親病重時這麼說了,「直到入土那一刻,你都覺得自己是年輕的。」是呀,我們無法克制地渴望自由,或許不是抗拒安穩,而是抗拒老去。對自由的渴望是年輕棲息在我們內心的核蕊,我們以為只要繼續將其懷抱,就能對抗所有時光的踐踏。 但終究我們得學習的是:被踐踏這件事是有類別的。有

些人被踐踏是為了逃離踐踏,有些人被踐踏是為了換來一點格式化的安穩。而人是被所有選擇及交換定義出來的,並在被踐踏裡面尋找意義。如果真要說有什麼類似靈魂之類飽滿的東西,大概是一種類似病識感的存在——知道自己犧牲了什麼出去,換的又是什麼回來。不然輕易被世界踩平終究也只是一張人形的皮。 而甘迺迪所做的,就是把靈魂撐住不滅的那份精神寫出來,鼓勵你、安慰你、悼念你,最後拍拍你的肩膀,要你打起精神,好撐過下一波投奔自由的渴望。 在緬因,我們習慣把一切藏在視線之外。 我獨占了海灘。現在是下午三點十八分。一個完美的十月天。天空湛藍,空氣中有些微顯露的寒氣,而陽光——此時威力已開始減弱——仍

然閃亮。我的緬因。我一輩子都住在這裡。生在此,長在此,受教育在此,結婚也在此。直到今日的整整四十二年,我都靜定地守在同一個地方。這怎麼可能?我怎麼能允許自己固守一處?為什麼我認識的許多人也都這麼說服自己活在有限的視野中? 緬因。我常來這裡,就像我的避難所,此地總能以環繞我的自然之美讓我記得保有謙卑。然後是海。兩年前,我在一個讀書會中讀完了《白鯨記》,其中有位海軍退役的女性名叫克里斯朵.歐爾,她大聲表示不懂這些作家為何深受大海吸引,還愛把大海當成人生隱喻。當時我聽見自己回答:「或許是因為,當你在海邊時,人生感覺不再充滿限制,眼前彷彿有無限可能。」克里斯朵補充:「在所有可能中,最大的可能就是逃亡。

」 那女人是看透了我的心思嗎?每次我來這裡面對大西洋,心裡總想:那裡有個跟我身後完全不同的世界。當我面對海水,背向人生中的一切,就能活在此地之外的幻象中。但手機發出的「叮叮」聲瞬間把我帶回了現實。有人傳簡訊來。我馬上伸手在包包裡翻找手機,一定是我兒子小班傳來的。 小班十九歲,是緬因大學法明頓分校的大二生,主修視覺藝術——我丈夫丹恩對此有點抓狂。他們之間向來沒什麼共通點。畢竟我們都是由各自人生經歷所塑造的成品,是吧?丹恩從小在艾魯斯達克郡長大,童年窮困,父親是兼職木工,一天到晚都在喝酒,醉醺醺的他根本不知道「責任」兩字怎麼寫。他愛他的兒子,只是喝醉時總會痛罵他,也不覺得那有什麼大不了。成長過程中

,丹恩對爸爸又愛又怕,總想成為父親自我定位的那種稱霸戶外活動的強悍男子。丹恩滴酒不沾,每當我想喝第二杯酒時,他總會斜睨著眼阻止我,顯然因為爸爸一喝酒就勃發的怒氣留下了不少創傷。他內心清楚,爸爸就是個軟弱、沒種的傢伙,跟所有霸凌者一樣,對他人殘酷不過為了掩飾對自己的厭惡。因此,我總是藉各種機會告訴丹恩,他比他父親好多了,因此,就算跟兒子的個性天差地遠,他也該把他內心溫和的那一面與兒子分享。當然,丹恩沒有以冷酷及敵意對待小班,但他仍只願付出表面的關心,並拒絕解釋自己為何總把兒子當陌生人。