過度都市化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莎莉寫的 就是這本社會學體系+解題書(2版) 和莎莉的 這是一本社會學解題書(2版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自讀享數位 和讀享數位所出版 。

國立中正大學 政治學系政府與公共事務碩士在職專班 李翠萍所指導 林靖焜的 論導入地方創生價值以發展新農業 –雲林縣莿桐鄉個案分析 (2021),提出過度都市化關鍵因素是什麼,來自於地方創生、新農業、人口回流、農村永續發展、創意設計、創新生產、創業行銷。

而第二篇論文國立臺灣大學 土木工程學研究所 何昊哲所指導 林容君的 應用TOPSIS分析法評估低衝擊開發於都市區效益之研究 (2020),提出因為有 低衝擊開發(Low Impact Development、LID)、都市韌性(Urban resilience)、TOPSIS分析法 (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution、TOPSIS)、暴雨逕流管理模式(SWMM)的重點而找出了 過度都市化的解答。

就是這本社會學體系+解題書(2版)

為了解決過度都市化 的問題,作者莎莉 這樣論述:

為什麼要買這本?作者告訴你 這本《社會學體系+解題書》,是針對所有三、四等考試量身打造的體系+解題書,筆者打破以往傳統編排方法,為考生量身訂做的一本書。除了以歷年考題為核心整理考試重點,搭配相關考題,使讀者能在複習完重點後,立刻接觸到考題,加強考試記憶外;更重要的是,筆者在書中的重要議題都會放入相關社會時事文章,使讀者在準備考試時,可以跳脫原有的社會學理論框架,結合現下社會熱門時事,使社會學念得更加靈活。 最後,筆者將整個社會學架構以圖說方式解說大致方向與考試趨勢,使讀者在開始閱讀本書之前,都能先快速掌握社會學重點與各章節關聯性呦!

論導入地方創生價值以發展新農業 –雲林縣莿桐鄉個案分析

為了解決過度都市化 的問題,作者林靖焜 這樣論述:

本研究主要探討鄉鎮導入地方創生發展新農業讓農村地區人口回流。我國目前隨著工商產業的發展,都市化的趨勢也越來越明顯,大量的就業機會與青年人口皆往都會區集中,過度都市化的結果,造成以務農為主的莿桐鄉人口減少、老化、城鄉發展失衡問題。而傳統農業又是一種勞力密集的產業,老年人逐漸無法應付農作,一旦後繼無人,農業地區的缺工問題就會越來越嚴重,而地方創生的主要理念,是基於地方在地的資源,創造價值,使地方能永續發展。所以,導入地方創生發展新農業,以取代目前傳統式的農作方法,是有其必要性及迫切性。 本文用導入地方創生發展新農業協助地方發揮特色,藉由農村守護農業地景、產業文化、自然資源,及相關技術等的傳承,並

確立地方特有的獨特性與核心價值、創意設計、創新生產、創業行銷,且利用在地資源及價值及透過產官學研社之共同參與,讓各界資金、知識技術及人才共同投入地方創生事業,協助地方發揮地方特色。而公私協力是地方創生的基礎,透過地方政府、農企與農民團體之間共同合作,盤點地方資源分析在地的優勢與劣勢,結合農業生產、農耕文化、休閒旅遊、與生態環境,舉辦農業設計展覽與競賽、旅遊區域規劃、鼓勵在地產業精緻化,協助地方相關產業成立品牌、注重研發且走向精緻化,使地方產業具有市場競爭力,再加上精美的包裝與數位行銷管道,讓莿桐鄉在地產業朝向國際化邁進,既可創造地方就業機會藉以留住人才,還可翻轉農產品的形象,推銷更優質的莿桐鄉

。將劣勢的莿桐鄉利用創新的手法,翻轉劣勢為優勢;並以新農業創新推動方案協助在地農民、產業健全基礎環境,以達到提升農民所得及供給消費者安全農產品之目標,力求農業、農產、農民、農村之永續發展,並且可以達到人口回流、繁榮地方的目標。

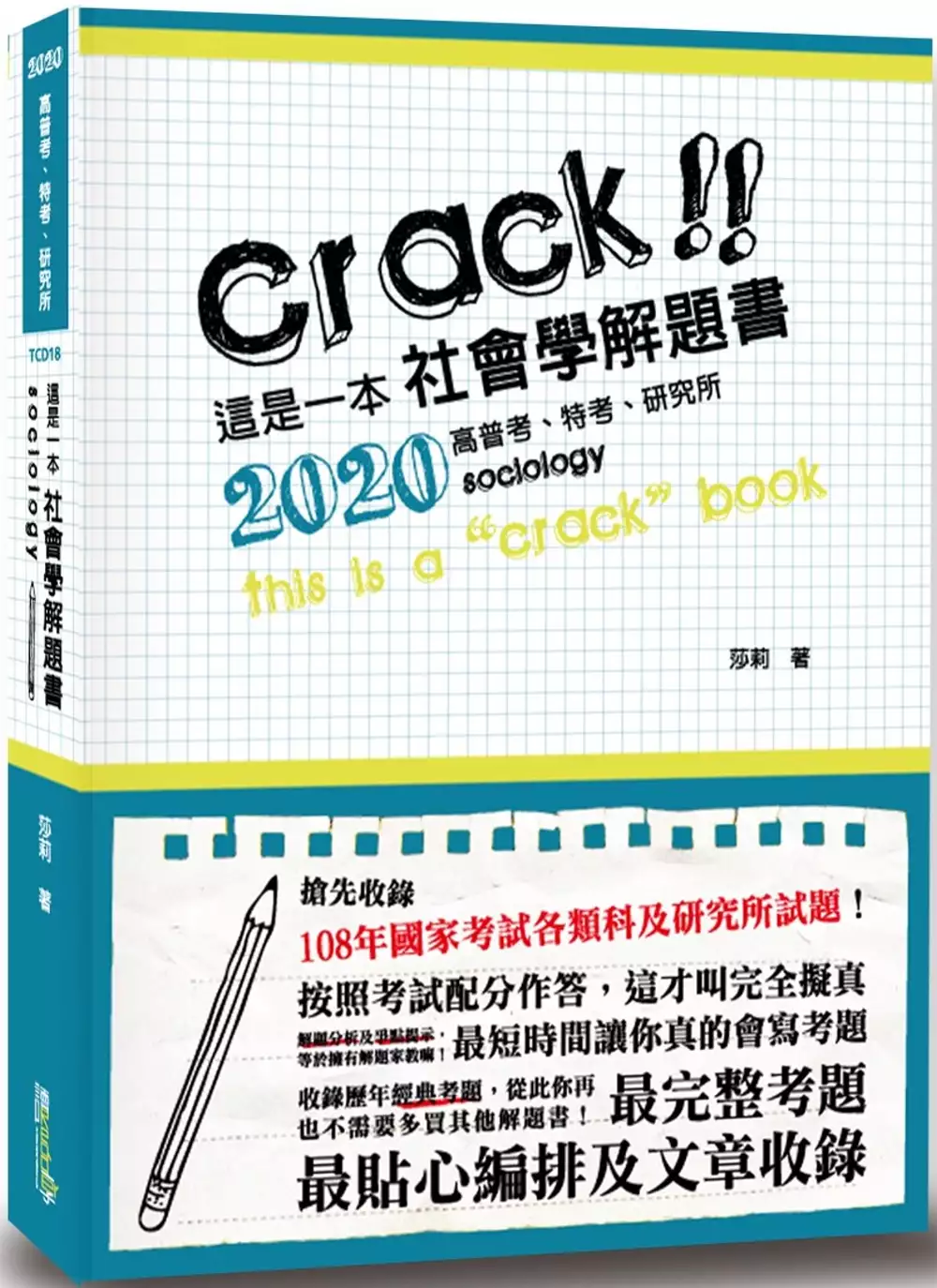

這是一本社會學解題書(2版)

為了解決過度都市化 的問題,作者莎莉 這樣論述:

本書以「考試重點」為核心,每章節以心智圖做開端,一眼即知該章節考點所在,可使考生在最短時間內抓住考試重點,減少準備時間。本次改版除放入106至108年新增的國考考題外,並更新部分文章內容、增加新式重點整理,以表格呈現方式,幫助考生比較相似觀念與多重學說,最後輔以相關時事文章,拓寬考生對社會學時事的視野與思維,有助於答題內容之深度。

應用TOPSIS分析法評估低衝擊開發於都市區效益之研究

為了解決過度都市化 的問題,作者林容君 這樣論述:

全球暖化及都市熱島效應使極端降雨發生頻率更加頻繁,加上人口快速增長及過度都市化,大量地表逕流量快速流入都市下水道系統,為當前早已不敷使用的排水系統、水利設施增加負擔。面對此難題,現今暴雨逕流管理的觀念應有所有改變,暴雨管理應從傳統排水整治轉往以源頭控制為主的低衝擊開發(Low Impact Development, LID),使已開發土地盡可能回復原本之水文機制才能有效解決都市洪澇。早期排水整治的措施多著重於洪峰流量的削減,而忽略水質處裡與污染物傳遞等問題,因此本研究LID配置評估時同時考量洪峰流量及水質改善效果,並利用TOPSIS分析法對傳統防洪工程與LID設施做綜合效益排序。研究區域以台

北市文山區福興路一帶為例,此地區長年來受淹水問題所苦,台北市政府近年來也在此區域設置一系列防洪工程。本研究主要使用美國環保署(US EPA)所開發的暴雨管理模式(Storm Water Management Model, SWMM)為模擬工具,並利用隨機挑選子集水區設置不同比例LID設施,然後以不同重現期降雨進行模擬。結果顯示在短延時5至10年重現期降雨下,LID設施皆有超過10%之減洪效果,但當面臨20年以上重現期降雨,則流量削減相當不明顯。而以LID的減汙效果來說,不管是5年、10年及20年重現期降雨皆有超過20%以上之水質改善率。然而在不同效益面考量下,傳統工程方案之TOPSIS效益得分

幾乎遠高於LID之效益得分,說明在台灣LID設施尚無法完全取代防洪系統,但若考量傳統防洪設施使用頻率不如LID設施,且LID在低重現期降雨下也能有一定程度的減洪能力,並考量其顯著之水質改善效果,LID設施對現今都市建設仍有其必要性,若傳統防洪工程搭配LID設施,將防洪及減汙效果最大化,以增加都市之災害恢復及容忍力,使其成為抗災之韌性城市。