達摩祖師 開示的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦德格爾才仁,德徐真寫的 天無涯海無角 一切盡在因緣裡:你所不知道的圖博 和無門慧開禪師的 無門關:開悟的臨門一腳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站20201107《蓮生法王開示》 達摩祖師稱法行如法修行於正道也說明:2020年11月07日聖尊蓮生活佛盧勝彥主持西雅圖雷藏寺「蓮華生大士本尊法」同修暨《道果》第347 講.

這兩本書分別來自智庫雲端 和大千所出版 。

國立交通大學 社會與文化研究所 劉紀蕙所指導 龔祐吟的 實相無相的禪宗實踐:妙天的思想內涵與相關議題 (2013),提出達摩祖師 開示關鍵因素是什麼,來自於禪宗、妙天禪師、新興宗教、金剛經、實相無相。

而第二篇論文國立屏東教育大學 中國語文學系碩士班 陳劍鍠所指導 李枝憙的 東山法門禪法研究 (2013),提出因為有 東山法門、道信、弘忍、守心、念佛的重點而找出了 達摩祖師 開示的解答。

最後網站達摩祖師對做夢的開示 - GetIt01則補充:6、佛度眾生,智慧破無明,眾生度佛者,煩惱化智慧。[轉載]農曆十月初五(11月10日)恭逢達摩祖師...tl樂凈空法師開示:讀經是功德,念佛是功德(凈空...信願念佛1 梁武帝是 ...

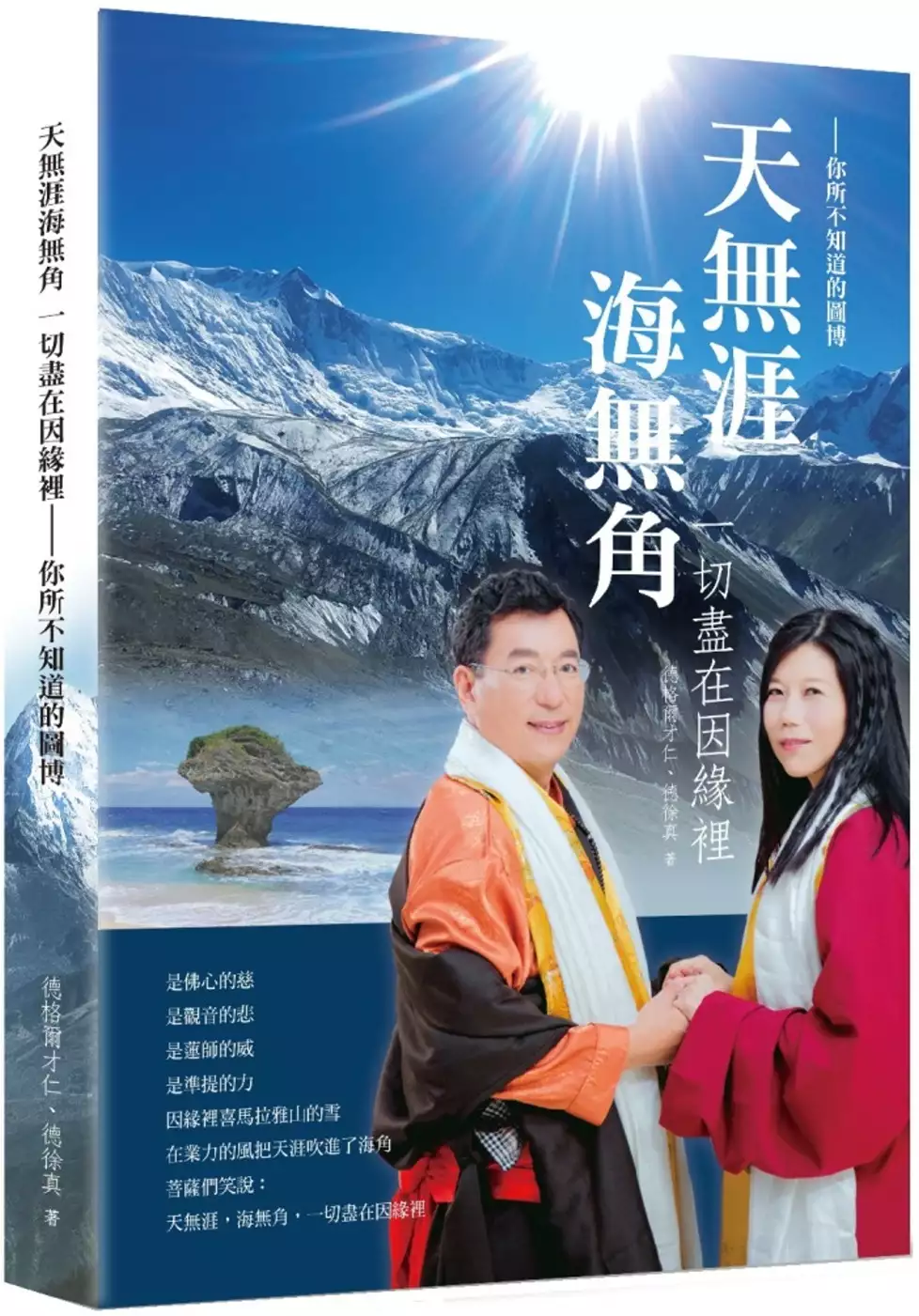

天無涯海無角 一切盡在因緣裡:你所不知道的圖博

為了解決達摩祖師 開示 的問題,作者德格爾才仁,德徐真 這樣論述:

漢文所指的西藏原本就叫「圖博」,為了使博區民族的政治文化不再被世界邊陲化,圖博流外政府議會已呼籲大家將西藏正名為「圖博」,希望未來大家能夠把「西藏」二字,改以「圖博」稱之。 本書除了正名圖博的意義,詳述圖博宗教文化「密宗」修練之法,以及作者二人因為佛法結識姻緣之故事之外,同時並完整收錄了圖博法本原文及中譯之經文典意,其中記載文字符號所蘊含的佛法深意更是充滿能量,祝念加持讀者心靈。本書以文字與照片記載了許多豐富之圖博流外實錄,同時也摘錄與本書結有特別因緣的尊者及老師之簡介,所有記述實錄內容深切的意旨,皆離不開密宗與佛法的因緣,更顯彌足珍貴。 作者德格爾原係中共所培育之青年

軍,於1984年被分配到青海人民廣播電台博語部,從事翻譯-新聞編輯,同時擔任記者和責任編輯,後任命為博語部新聞組副組長,職所受任頗具濃厚統戰圖博之責。期間因感同圖博血脈文化之薰陶,在1988年10月6日毅然離家流外印度達蘭薩拉,拜見了神聖的圖博政教領袖貢薩-達賴喇嘛,不久,被流外政府安排到嘎夏秘書處從事翻譯工作,1990年被派遣到瑞士日內瓦, 列席第44屆聯合國人權大會。之後,相繼到英、法、德、瑞典、丹麥、挪威、美國等地,向外界介紹了當時整個圖博的嚴峻局勢。同時與中西有關各方,就圖博的前途問題進行了有益的交流和探討。 1991~2003年間,先後被流外圖博人民選舉成為圖博第11~13屆

流外議會議員,並擔任多年常務議員。任期內移居尼泊爾,應邀擔任該國唯一的博文半月刊>的主編,撰寫有不少的社論。在尼泊爾的幾年裡,曾同當地朋友一起創立了世界和平出版社,擔任總經理。 2003年,獲得政治庇護移居美國,先後在芝加哥、夏威夷及華盛頓等地休息養生,2014年8月正式成為美國公民之後,才得以在2015年來到台灣,也因佛緣與徐真相識,遂於古嚴寺,在德華老師父的祝福,和法傑方丈及何富雄老師的證婚下和徐真結為法侶。 本書以文字與照片記載了許多豐富之圖博流外實錄,同時也摘錄與本書結有法緣尊者及老師的簡介,特別的是所有記述實錄內容深切的意旨,皆離不開密宗與佛法的因緣,更顯彌足珍

貴。 隨書並附贈一本《真德幸福》小冊,藉以推廣有機無毒天然的食品及染紡工藝。

實相無相的禪宗實踐:妙天的思想內涵與相關議題

為了解決達摩祖師 開示 的問題,作者龔祐吟 這樣論述:

在當代台灣爭議性頗高的悟覺妙天禪師(簡稱妙天禪師)主張「人」可以透過「禪修」而成「佛」。透過「印心禪法」的論述,他企圖勾勒出從「人」到「佛」的修行途徑,進而提出「地球佛國,人人作佛」的願景。然而,「禪」是什麼?「佛」是什麼?妙天禪師的論述與實踐有何效力?他的爭議之處何在?與禪宗又有何淵源?座下弟子曾經多達十萬人的妙天禪師,在1990年代末期當代台灣「宗教掃黑」的脈絡之下,因捲入了「違建詐欺案件」與「弟子叛師事件」,而受到非議。他對於「禪」與「佛」的具體論述與宗教實踐連帶受到了影響,被排除在「佛學研究」的視野之外,而被歸類於「新興宗教」。「新興宗教」論述中傾向於將「神聖」與「世俗」一分為二的觀

察視角,難以透視禪宗的「不二」原則。重視經教的「佛學研究」往往與禪宗「不立文字」的精神產生矛盾。由於歷代禪師們迥異的作風與文字表相,「禪宗研究」本身也充滿著令人費解的問題。透過釐清「違建詐欺案件」與「弟子叛師事件」的始末,本研究進一步探討「宗教商品」與「明師尊崇」的現象。將禪宗祖師們(釋迦牟尼佛、達摩祖師、六祖慧能)的思想與實踐納入視野,並且對照「新興宗教」與「傳統佛教」的既有論述,本研究欲透過妙天禪師的《金剛經》詮釋來正視他對於「實相無相」之禪宗傳承的見解與「印心禪法」的修行路徑。以妙天禪師的論述與實踐做為主軸的延伸討論,凸顯出以「見性成佛」為目標的「不立文字」的「禪」與「禪修」,如何可能化

解「二元對立」的矛盾,並且能夠以源自「不二」原則的「身心靈一元」修行觀,將「神聖」與「世俗」串聯起來,乃至於破除「迷信」而建立起對於無相的精神界的判斷力。本研究發現,妙天禪師的論述與實踐特色,緊扣著對「相法」與「正法」的洞察。他所提倡的「真修實證」,不是要模擬或內化某種外在圖像的過程,而是欲透過破除一切「相法」的「禪定」(印心禪法),佐以禪宗代代相傳的「印心佛法」,來超越身心的層層意識,最終開發出「人」與生俱來的「佛性」。

無門關:開悟的臨門一腳

為了解決達摩祖師 開示 的問題,作者無門慧開禪師 這樣論述:

只怕你不參,不怕你不破參! 只怕不入門,不怕你找無門! 道,怎麼會說無門呢?這裡的道,不是如來世尊所說的道,而是禪宗所說的道。禪宗所說的道,是第一義諦,是勝義諦,也就是中道,空有不二的空性。所謂中道,是空有不二,故不常亦不斷、不生亦不滅、不一亦不異、不來亦不出。或者如《心經》所說:「不生(亦)不滅,不垢(亦)不淨,不增(亦)不減。」我們也可以增加:不一亦不二、不大亦不小、不聖亦不凡、不輪迴亦不涅槃、不煩惱亦不菩提,一切皆不二。 禪宗所說的道,不是一般通俗所說的道。一般所說的道,是有門的,是很清楚的,是一個次第、一個次第地修。唯有禪宗所說的修道是無門,參一個「無」字,話頭先行,以

話頭斷一切煩惱。 誰才能夠進入無門的道呢?只有盡大地人。盡大地人得入,指的就是對於天地、一切萬法,都已經觀到諸法實相的人,才能夠進入。 「無」是修行重點 佛家修行的重點都在「無」字,凡夫眾生執著一切有,執著有我,有山河大地的一切萬法。甚至執著有一個離開五蘊的大我,五蘊之內有一個不變的我,稱之為靈魂。也就是說,因為凡夫執著什麼都有,五蘊有人我;萬事萬物有法我,所以認為離開五蘊之外、萬事萬物之外有一個造物主。 佛開悟之後,開示眾生要觀五蘊無我,要觀一切法無我。從《阿含經》開始,有所謂緣起,《雜阿含經》提到:「此有故彼有,此生故彼生;此無故彼無,此滅故彼滅。」「此」指的是因緣

,「彼」指的是果報。在《雜阿含經》中,佛說了無明緣行,行緣識,識緣名色……乃至生緣老死、憂悲愁惱,這稱作「此有故彼有,此生故彼生」。反過來,修行者去除了無明,因而「此無故彼無,此滅故彼滅」。所謂無明滅則行滅,行滅則識滅,乃至生滅則老死、憂悲愁惱滅。從《阿含經》開始,一切佛法都是以「無」為門而入涅槃的。 原始、部派佛教有所謂三法印:無常、苦、無我。苦就是無樂,何謂無樂?就是沒有快樂可言,也就是世間一切無淨,都沒有清淨的,都是雜染的。又是「無」!一切萬法都是無我的,世間法無我,出世間法也是無我。 大乘般若中觀在緣起無我的基礎之上,進一步開演無自性空,不僅五蘊人無我,同時也進一步破小乘行

者所執著的「我空法有」,也破法有。人我是空,法我是空,一切色法是空,受想行識也是空,即《大般若經》所說的十六空、十八空、二十空,般若經典廣開「無」字法門。 以大家所熟知的《心經》而言,「行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受想行識亦復如是」,經文一直空,從世間法空、五蘊空、六根空、六塵空、六識空,一直到十八界空。出世間的修行道,「無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡」,流轉十二因緣空,還滅十二因緣也空;「無苦集滅道」,苦集滅道四聖諦空;「無智亦無得」,連大乘六波羅蜜也是空。 又譬如《金剛經》所說:「應無所住而生其心,行於布施。

」所謂無色聲香味觸法而行布施,這就是「云何住其心」的方法。如何降伏其心呢?修行者發阿耨多羅三藐三菩提之後,度盡一切眾生,入無餘涅槃,而實無度者。又是「無」。《金剛經》又說:「無我相,無人相,無眾生相,無壽者相」,一切皆無;「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電」,一切皆亦無。 《唯識學》也是講無。在說明一切法相皆由阿賴耶識中的業力習氣所轉起之後,又說了三自性。三自性就是三無自性性,依他起性是生無自性性,遍計所執性是相無自性性,圓成實性是勝義無自性性。所以唯識學也是在講無,在講空。 即使是如來藏的思想,也主張佛性的體是畢竟空。雖然依佛性生起一切萬法,生起一切山河大地、有情、無情,但諸法

實相的體是畢竟空。再者,《六祖壇經》以無念為宗、以無相為體、無住為本,三無法門都是「無」字。《維摩詰經》入不二法門,一切皆是空,一切皆是無。 慧開禪師是參「狗子沒有佛性」這一個話頭,參了六年才開悟,所以開悟之後大談「無」字。後來在教導眾生的過程之中,把過去禪宗祖師在教導弟子的公案,收集了四十八則,這些著名公案以「無門關」為說明。 這表示佛法的修行著重在「無」字,著重在「空」字,不要執著,不要顛倒,不要打妄想,一切皆無,可是無或空,並非否定所有現象,而是現象無體、現象不真,現象是緣起而性空,如此才是中道。如果執著一切皆無、一切皆空,又落於偏。凡夫眾生執著有邊,或是修行者執著無邊、執著

空邊,都是偏見。 慧開法師收集了四十八則著名公案,時代背景主要都在唐朝,因為唐朝是禪宗大盛的時代,尤其六祖惠能大師之後,一花開五葉。五大宗派禪師用各種方法令眾生理解:這個世間是空,這個世間是無,只是因為眾生顛倒無明,執著有而已,世間的真相是空性、是無的。

東山法門禪法研究

為了解決達摩祖師 開示 的問題,作者李枝憙 這樣論述:

東山法門之四祖道信,依史書所云:「擇地開居,營宇立象」,於黃梅雙峰山建立道場,嗣法弘忍,移居至雙峰山之東的馮茂山,大啟方便之門,根機不擇,為禪宗在弘傳上的一大轉折,促使禪法通俗化,此與初祖、二祖、三祖等之情況,實有天壤之別。然弘忍之後形成「多頭弘化」之局面,其後世弟子為構建「祖師系譜」而編造史料,導致史料記載紛歧。因而,本文擬先從龐雜的文獻資料中,爬梳弘道信與忍生平事蹟與其思想脈絡;接著析釐達摩「凝住壁觀」、道信「守一不移」與弘忍「守本真心」的禪法,辨章各位祖師「觀心法門」的思想脈絡,並考察其傳承與衍變;接續從《文殊說般若經》一行三昧的觀點,探討道信之念佛禪法與弘忍「念佛名,令淨心」

之念佛禪,並辨析其與淨土法門之「稱名念佛」的異同;最後探究東山法門之念佛禪對東山門下的影響。 本文研究所得結論,有以下數點:(一) 隋大業年間,道信始獲得度牒,配住吉州寺,於此期間,曾教城民念「般若波羅蜜」以退賊,足見其對「摩訶般若蜜法門」已有深切的信解。後應僧俗之請,留止盧山大林寺十年,故其禪法不免能受三論宗和天台宗的影響。(二)《入道安心要方便法門》廣引諸經論及傅大士與天親菩薩之論述,還有天台智顗之說與老、莊之說,顯然道信的禪法融攝有般若、涅槃、天臺、淨土與華嚴等思想。道信禪法援引《文殊說般若經》的「一行三昧」的性空思想,會通達摩以來《楞伽經》如來藏的心性論,對如來藏思想融攝般若思想

作出理論論證。(三)弘忍「木訥沉厚」的個性,反映於幽山修行生活上,並承紹道信「農禪並重」之禪風,解決僧團民生問題,對後世禪宗影響深遠。東山門下人才濟濟,史有「十大弟子」之說,分頭弘化,遂使禪宗成為具有支配地位的佛教宗派。(四)根據前人研究、現存史料及《最上乘論》之內容,足知《最上乘論》為弟子輯錄弘忍所開示、師徒問答之禪法,可視為弘忍禪法之著述而加以分析。(五)在禪修方面,達摩以「壁觀」,道信以「念佛」及「守一」,而弘忍以「守心」,皆教行者藉觀心法門以修心而達安心境界,終而能明心見性,解脫成佛。(六)從達摩至弘忍皆主張眾生本具如來藏自性清性心,但為煩惱客塵所遮覆而不能顯發,其禪法思想基礎始終不離

楞伽心性論與般若實相說的融攝,而般若思想的依經典,有逐漸轉移至《金剛經》之傾向。不論神秀或惠能之禪法,皆未脫以《楞伽經》如來藏思想融攝般若空性思想的禪法範疇,而神秀側重《楞伽經》,惠能則側重《金剛經》。 (七)東山法門及北宗、淨眾宗與宣什宗大抵是以念佛為淨心的方便。然道信以來,念佛只一種方便,依附於禪門心法之中,而將般若思想融會於參禪悟法的方法中,強調「念佛,心是佛」;其義理已全然不同於廬山慧遠的念佛禪,也迥異於善導、道綽所倡的淨土教門旨趣。

想知道達摩祖師 開示更多一定要看下面主題

達摩祖師 開示的網路口碑排行榜

-

-

#2.第四回---遊祖師殿受達摩傳心印

遊祖師殿受達摩傳心印濟公活佛降民國七十四年五月四日歲次乙丑年三月十五日詩曰:指破玄關石 ... 佛的人了悟真理,為師帶你拜會達摩祖師。 ... 楊生:感謝祖師開示。 於 boktakhk136.pixnet.net -

#3.20201107《蓮生法王開示》 達摩祖師稱法行如法修行於正道

2020年11月07日聖尊蓮生活佛盧勝彥主持西雅圖雷藏寺「蓮華生大士本尊法」同修暨《道果》第347 講. 於 ch.tbsn.org -

#4.達摩祖師對做夢的開示 - GetIt01

6、佛度眾生,智慧破無明,眾生度佛者,煩惱化智慧。[轉載]農曆十月初五(11月10日)恭逢達摩祖師...tl樂凈空法師開示:讀經是功德,念佛是功德(凈空...信願念佛1 梁武帝是 ... 於 www.getit01.com -

#5.達摩祖師與梁武帝 - 佛法與滅苦

菩提達摩是中國禪宗的始祖,他生於南印度,出家後傾心大乘佛法。南朝梁時,達摩受 ... 寶誌聽後說,達摩的開示很好,是觀音菩薩乘願再來,傳佛心印。 於 amitaba48.pixnet.net -

#6.六祖法寶壇經淺釋

達摩祖師 後來到南京聽神光法師講經,看到天華亂墜,地湧金蓮,這種殊勝的境界。 ... 【解】 五袓大師對神秀開示「菩提自性」是不能用攀緣心、妄想心而求得的。 於 www.6laws.net -

#7.菩提达摩- 维基百科,自由的百科全书

河南[编辑]. 少林寺-相傳為祖師面壁禪修之處,留有許多相關建築如立雪亭、達摩洞、初祖 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.達摩祖師開示在PTT/Dcard完整相關資訊

達摩祖師開示 錄(lenyan.688.idv.tw)為除妄想,修行六度,而無所行,是為稱法行。 Top. 附達摩大師碑頌梁武帝蕭衍楞伽山頂坐寶日。 中有金人披縷褐。 於 najvagame.com -

#9.達摩祖師開示:禪定要修持兩點,否則就成「狂禪」和「口頭禪」

神光斷臂求法,拜達摩為師,達摩祖師感知神光是難得的法器,有諸佛最初求道,為法忘形的精神,便收在門下。神光向達摩請教諸佛法印,達摩祖師回答 ... 於 read01.com -

#10.入道四行,練就「無為心」 - 平安禪

開示 :心道大和尚 圖:靈鷲山佛教教團2021/5/18 1097 ... 正確的思緒就是達摩祖師的二入四行觀:報冤行、隨緣行、無所求行、稱法行。 報冤行,就是相信因果。 於 peacemeditation.ljm.org.tw -

#11.達摩祖師傳》電影90分鐘,改變了無數人的一生,值得一看!

達摩祖師 即菩提達摩,佛傳禪宗第二十八祖,中國禪宗的初祖。 ... 【聖賢】達摩祖師開示:若不見性,修盡一切善法也不能成佛! 佛教電影|《達摩祖師傳》 ... 於 zanyouxi.com -

#12.達摩祖師開示二入四行觀 - 佛教大日網

達摩祖師開示 二入四行觀/ 佛教大日網南無過去七佛南無禪宗西天廿八代祖師菩提達摩祖師,原為南印度高僧,受廿七代般若多羅尊者授記傳法的禪宗明心見性大德。 於 maitiriya888.pixnet.net -

#13.佛教 - 微博

佛教今日11/9(農曆10/5) 是達摩祖師聖誕,一起閱讀聖嚴法師的開示,如何辨別聖人和凡夫 ... 面對菩提達摩這位心目中的聖僧,梁武帝請教他什麼是至高無上的聖諦和真理, ... 於 m.weibo.cn -

#14.達摩祖師開示慧可大師(白話解) - 大乘定香精舍隨緣定師

達摩祖師開示 慧可大師(白話解) ... 外付袈裟,以定宗旨。(外則交付袈裟,以確定傳承佛教心髓之旨趣。) 云吾西天之人(說我是天竺人),言汝此方之子(說 ... 於 mdxvamtb.blogspot.com -

#15.一葦渡江,只履西歸,達摩禪師傳奇 - 趣關注

梁武帝以崇佛著稱,也自以為對佛學非常精通。他向達摩祖師請求開示法要,本以為可以得到對方的肯定,未曾料到達摩祖師一下就點破了他只著相事 ... 於 auzhu.com -

#16.[討教] 達摩祖師?? - 看板JinYong - 批踢踢實業坊

金庸對於達摩祖師的描述很少只說他是少林寺唯一身兼72項絕技的僧人後代傳人無人能及當然還有一些事蹟比方說用蘆葦渡江順便救小女孩. 於 www.ptt.cc -

#17.關於修行- 佛法影音開示| 法鼓山紐約東初禪寺 - Chan ...

關於修行 | 佛法影音開示. 在家老師. 僧團法師. David Listen. 慈悲相向: 有知慧的行動主義. 日期: 2014-02-23. 禪修入門: 菩提達摩祖師的《二入四行》. 講經1; 講經2. 於 chancenter.org -

#18.看電影學智慧從達摩祖師共學生活禪 - 人間通訊社

彰化社區大學秋季班「看電影學智慧」11月18日第八堂課,由彰化社區大學主任知超法師引導觀賞電影《達摩祖師傳》,近百人齊聚觀賞、聆聽開示並分享感言。 於 www.lnanews.com -

#19.達摩祖師四行觀 - Perspektiva plus56

今日得而吾事寧矣,他年亡授愚夫,是逆天也,戒之慎之。 四、達摩祖師的入道開示《血脈論》達摩祖師到中國來,傳佛的血脈。作《血脈論》,講明心見性,見 ... 於 perspektiva-plus56.ru -

#20.達摩二入四行觀詳解 - 因緣甚深由此入

達摩祖師開示 的「二入四行觀」,便是契悟佛心的妙法。 若能時時刻刻以其中的道理來反照自心,融會貫通,. 落實到日常生活中,則行、住、坐、臥無一不是佛法,. 於 diin54321.blogspot.com -

#21.捨妄歸真– 溫哥華道場週日禪坐共修法師開示回響 - 法鼓山

達摩祖師 的「二入四行」法門是今天法師開示的內容,「二入」是指二個進入禪門的修行方法:一是理入,另一個是行入。理入講的是頓悟法門,直接洞徹眾生 ... 於 www.ddm.org.tw -

#22.佛法已不在印度,也不在中港台? @達摩祖師傳

佛教(佛,梵語,意譯「覺者」),意為佛陀的教育。這是一種圓滿的「教化」,不能(也不宜)與世間主張神創論、泛神論等「宗教」作比較。 於 iamgarytam.wordpress.com -

#23.達摩祖師從印度航海到中國 - 全佛文化

二月八日,正月十五元宵節,2020印度禪旅來到達摩祖師故鄉清奈。 ... 本次修法,彷彿回到古代隨緣說法的自然講堂,洪啟嵩禪師開示達摩祖師的修行心要<二入四行論>。 於 www.buddhall.com -

#24.達摩祖師 - kipp的部落格

『達摩祖師』也稱作『達摩大師』,係『釋迦牟尼佛』下傳的二十八祖『菩提達摩大師』而『達摩 ... 祖師易名之後,又向尊者說:『我既已得法,應當去哪一國作佛事,願垂開示。 於 kipppan.pixnet.net -

#25.達摩祖師的故事- 寶昇金沙透晶瑩碧波蓮池現福光- udn部落格

菩提達摩法相蓮生活佛畫作—光明的法供達摩祖師,原名「 菩提多羅」 ,後改 ... 大法會上,首傳密勒日巴尊者本尊法,並開示相應後升起拙火的珍貴要訣。 於 blog.udn.com -

#26.入道四行觀- 傳聞上師 - 妙通寺官網

達摩祖師開示 的〈四行觀〉,說來讓大家參考,開頭我先念一遍:. 夫入道多途,要而言之,不出二種:一是理入、二是行入。理入者,謂藉教悟宗,深信含生 ... 於 www.twmtt.org -

#27.穿越1500年,聆聽達摩祖師最重要的一次開示

公元五百三十六年,達摩面壁九年後,覺得自己應該離去了。達摩便召集弟子,談對禪的見解——祖師問:「說說你們的悟境到什麼程度了啊? 於 kknews.cc -

#28.祖師開示錄 - 中文百科知識

達摩祖師. 菩提達摩是南北朝禪僧,略稱達摩或達磨,據《續高僧傳》記述,南天竺人,屬婆羅門種姓,通徹大乘佛法,為修習禪定者所推崇。北魏時,曾在洛陽、嵩山等地傳授 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.馬來西亞淨宗同修交流會第五集—「達摩祖師傳」觀後分享

看「達摩祖師傳」,不是說他,他怎麼坐在講台上不說法? ... 都可以講的,隨緣度眾,遊步三界,無所罣礙,開示正道,度未度者,不一定要升座講經」。 於 www.shichengde.net -

#30.禪宗東土二祖慧可大師 - 中台禪寺

神光法師隨即聽從師教,造訪少林,參謁達磨祖師。 深夜立雪斷臂求法. 神光法師前往少林寺參見達磨祖師,請求開示無上禪理,然而祖師卻始終端坐面壁 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#31.全憑心地用功夫~達摩祖師聖誕分享

請給予我一個關於它們的開示吧! 「帕當巴桑傑回答:那邊,這邊!手印,腳印!這種以佛法之名的噁心對話! 於 miaorong.timelog.to -

#32.達摩祖師「二入四行觀」(下) | skyxy

《金剛經》中,佛陀開示:「以無我、無人、無眾生、無壽者,修一切善法,即得阿耨多羅三藐三菩提。」又云:「所言善法者,如來說即非善法,是名善法。」 ... 於 yuanjue.skyxy.com -

#34.縱閱千經萬卷,不如悟此一文!《破相論》:說盡了達摩祖師的 ...

Sep 15. 2019 15:57. 修道正心- 縱閱千經萬卷,不如悟此一文!《破相論》:說盡了達摩祖師的“禪”. 253. 創作者介紹. 創作者T.S.(黃增勳) 的頭像 社群金點賞徽章. 於 tshuang0611.pixnet.net -

#35.達摩祖師與梁武帝

菩提達摩是中國禪宗的始祖,他生於南印度,出家後傾心大乘佛法。南朝梁時,達摩受 ... 寶誌聽後說,達摩的開示很好,是觀音菩薩乘願再來,傳佛心印。 於 gloriachiang.pixnet.net -

#36.達摩祖師的故事(下) - 北美時報naweeklytimes

菩提達摩有不少在家的信眾,還有三僧一尼是達摩的入室弟子。三僧是道副、道育和慧可;一尼,人稱為尼總持。 道副聽到菩提達摩的開示,他 ... 於 naweeklytimes.com -

#37.達摩祖師《一心戒文》 - 佛弟子文庫

達摩祖師 《一心戒文》. 達摩大師 2018/11/12. 達摩祖師《一心戒文》. 一、於自性靈妙常住法中,不生斷滅之見,名不殺生。 二、於自性靈妙不可得法中,不生可得之念,名 ... 於 www.fodizi.tw -

#38.旃陀羅注音達摩祖師開示錄(lenyan.688.idv.tw) - Mswur

達摩祖師開示 錄(lenyan.688.idv.tw). 問曰:旃陀羅殺生作業,如何得成佛? 答曰:只言見性不言作業。縱作業不同,一切業拘不得。從無始曠大劫來,只為不見性,墮地獄 ... 於 www.nativernt.co -

#39.達摩祖師開示和偈子--台灣學佛網

达摩祖师,开示. ... 達摩祖師雲:“無妄想時,一心是一佛國;有妄想時,一心是一地獄。眾生造作妄想,以心生心,故常在地獄。菩薩觀察妄想,不以心生心,故常在佛國。 於 big5.xuefo.tw -

#40.博民罕見達摩祖師開示錄/頓悟入道要門論/傳心法要等露天 ...

古文物罕見達摩祖師開示錄/頓悟入道要門論/傳心法要等露天145020 釋知訥鴻禧嘉慧文化藝術會館. 作者:釋知訥. 出版社:鴻禧嘉慧文化藝術會館. 於 www.ruten.com.tw -

#41.今日11/19(農曆10/5) 是達摩祖師聖誕,一起閱讀聖嚴法師的開示

今日11/19(農曆10/5) 是達摩祖師聖誕,一起閱讀聖嚴法師的開示,了解參禪和菩提心、出離心的關係 ... 丹: 就我對禪宗有限的瞭解來說,禪師似乎不像藏傳佛教 ... 於 buddha.origthatone.com -

#42.宣化上人開示錄(三) Venerable Master Hua's Talks on Dharma ...

梁武帝普通元年(西元五二○年)九月,菩提達摩祖師(中國禪宗初祖)從印度乘船來到中國,抵達廣州豋岸,來到金陵(南京),和梁武帝問答。因不契機,離開金陵,北往 ... 於 www.drbachinese.org -

#43.佛教青年協會:雷音 法師開示篇

當達摩祖師從印度來華,住少林寺時,慧可大師聞訊,急忙前往親近學道,那知住了好多天,達摩祖師從不向他開示。某晚,達摩在室內打坐,院中飄著片片的大雪,這時整個的 ... 於 www.bya.org.hk -

#44.禪宗佛偈法語一| 誠品線上

禪宗佛偈法語一:《禪宗佛偈法語》一書,是將禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師弘法30年來,針對妙天禪師所開示過的禪修語錄,以及世尊、觀世音菩薩、達摩祖師、六祖慧能 ... 於 www.eslite.com -

#45.達摩祖師 - 喇嘛網

^ 《碧岩》(第一卷):「達磨遙觀此土有大乘根器,遂泛海得得而來。單傳心印,開示迷途。不立文字,直指人心見性成佛。」 ^ 其後智炬 ... 於 www.lama.com.tw -

#46.《達摩祖師 四行觀;血脈論;悟性論;破相論;觀門》《弘忍 ...

菩提達摩大師略辨大乘入道四行觀達摩祖師著弟子曇琳序法師者,西域南天竺國人, ... 當燃如是真正覺燈,照破一切無明癡暗,能以此法,轉相開示,即是一燈燃百千燈,以 ... 於 wiselylan619.pixnet.net -

#47.禪宗二祖斷臂求法:請師父為我安心;達摩祖師一語開示

達摩祖師 東來弘法,於嵩山面壁九載,隨後出山傳法,是為中土禪宗初祖,也是大乘佛教的中土弘法者。禪宗歷史有:一花開五葉,結果自然成。這裡的一花就是指的達摩祖師, ... 於 min.news -

#48.達摩祖師開示 - 微靈客welinkr

達摩祖師開示. 2021-04-06 By darmocc in 神尊指示篇 Leave a comment. 因果如者唯自心貪瞋痴慢不斷除生生世世亦輪迴若是即時回頭覺心清性靜我是誰悟來無生亦無滅覺知 ... 於 darmocc.com -

#49.【高僧傳】 慧可求心安禪門故事 - 水月問路

一夕,祖立雪;遲明,摩曰:「當需何事?」祖泣告請法。 某一天,慧可又站在雪中了,將近白天的時候,時候到了,達摩祖師終於開口了「你找我幹什麼?」. 於 watermoon333.pixnet.net -

#50.正《達摩祖師論》

正《達摩祖師論》 達摩祖師乃佛教禪宗第二十八代偉大的祖師,也是中國的禪門第一代開山始祖。 ... 幸今第三世多杰羌佛指正,達摩祖師原意乃得歸真。 於 www.learnbuddha-dharma.org -

#51.《宣化上人開示錄一》九、菩提達摩祖師來中國@ 《無懮精舍》

《佛陀特約時間》 菩提達摩祖師來中國一九八○年十二月禪七開示 梁武帝普通元年(西元五二○年)九月,菩提達摩(中國禪宗初祖)從印度乘船來到中國,抵達廣州豋岸, ... 於 blog.xuite.net -

#52.達摩面壁慧可安心_王陽明心學- 微文庫

神光答道:“弟子想來求祖師開示佛法。” 達摩祖師說:“諸佛求道,為法忘軀,你用怠慢之心怎麼可能求得無上的大法呢?” 神光聽罷此言,用身邊的戒刀砍斷 ... 於 www.gushiciku.cn -

#53.(下)【開啟中國禪宗的西天祖師—菩提達摩】 - 照世明燈

達摩祖師 又再叮嚀:「吾有《楞伽經》四卷,亦用付汝,即是如來心地要門,令諸眾生開示悟入。」如是交付完成後,達摩祖師就到禹門千聖寺端坐示寂。 於 plhg6816.pixnet.net -

#54.達摩祖師開示– Qtbon - 抑郁症測試

達摩祖師開示 二入四行觀/ 佛教大日網南無過去七佛南無禪宗西天廿八代祖師菩提達摩祖師,原為南印度高僧,受廿七代般若多羅尊者授記傳法的禪宗明心見性大德。後來於. 於 www.chriskrnik.co -

#55.問安心法|淨空老法師開示

慧可既然這樣真誠,達摩問他:你為什麼?他說:. 【我心不安,請大師開示,教我安心。】 達摩祖師聽到這個,手一伸:. 【你把心拿來,我替你安。】. 於 www.amtb.tw -

#56.敦南禪修會館:悟覺妙天禪師開示:達摩壁觀禪定

當年,二祖慧可大師恭請達摩祖師為其安心,祖師說:「你把那顆不安的心拿來,我幫你安心。」二祖回答:「可是我找不到。」祖師說:「既然找不到,又何來不安呢? 於 zenparadise.blogspot.com -

#57.初發心人如何學佛?達摩祖師開示 - 雪花新闻

凡是真正了解佛教的人都会发心学佛,以期脱离生死轮回之苦,获得无所不知的智慧,我们把这种人称为“初发心人”。所谓“初发心人”,在佛经当中有两类含义 ... 於 www.xuehua.us -

#59.達摩大師破相論達摩祖師著 - 佛教見聞錄

當燃如是真正覺燈,照破一切無明癡暗,能以此法,轉相開示,即是一燈燃百千燈,以燈續然,然燈無盡,故號長明。過去有佛,名曰然燈,義亦如是。愚癡眾生, ... 於 www.buddhist-experience.org -

#60.為何達摩說梁武帝沒有功德? - 菩提彼岸

剛好在這個時候,印度高僧菩提達摩,中國禅宗祖師,到中國來,梁武帝就向他報告 ... 說:達摩大師這個開示實在太好了,他是觀音大士,傳佛心印的大權出現,乘願再來。 於 bestzen.pixnet.net -

#61.修行人的本分 「達摩四行觀」 - 十方禪林

修行人的本分──「達摩四行觀」. 南師開示, 祖師開示. 修行人的本分──「達摩四行觀」南懷瑾上師講述 首愚法師記錄. 去年到現在所講的主題,你們至今還是一知半解, ... 於 tdbc.org.tw -

#62.達摩祖師血脈論的價格推薦 - BigGo

達磨四行觀達磨血脈論達磨悟性論達磨破相論上乘論合刊簡體[作者達摩祖師出版社 ... 現貨出售失傳絕版秘籍祖師禪禪宗公案與祖師心要開示達摩祖師血脈論六祖慧能佛經結緣. 於 biggo.com.tw -

#63.達摩事蹟與達摩圖像

斷臂無顧,投地碎身,營求開示。然為唐傳者與琳同時, ... 這些佛二十四弟子,或二十四祖師等印度祖師雖沒包括菩提達摩,但行道二十八祖的第二十八祖師便是菩提達摩。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#64.人生為何要求道(求法錄)

釋迦牟尼於是對阿難開示:「眾生如大地土,得人身如我手中土。 ... 神光大師久久難以啟齒,懇請菩提達摩祖師為大家開示佛法,達摩祖師登上經壇木,二目守玄,一言不 ... 於 prolife.666forum.com -

#65.【悟覺妙天禪師開示】達摩祖師為何會說梁武帝毫無功德?

當時,達摩祖師東來中國傳頓悟心法,就是先去晉見南朝的梁武帝。 因為祖師認為,度眾先要度帝王,公門中好修行;而梁武帝好佛,不但普建寺廟、廣造 ... 於 zentaichung1.pixnet.net -

#66.205 慧可安心 - 星雲大師全集

慧可回答道:「弟子想來求祖師開示佛法。」 達摩祖師聽後就回答說:「諸佛求道,為法忘軀,你用怠慢之心怎麼可能求得無上的大法呢?」 慧可一聽此話,就用身邊的戒刀把 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#67.如何跳出三界外不在五行中《达摩悟性论》 可达鸭的读书笔记 ...

週六陪秀秀去海城大悲寺拜藥師佛,作為達摩祖師的真愛粉,不才在流通處請了一本大悲寺內部刊行的達摩祖師開示全家桶套餐。 達摩祖師有云:佛者, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#68.達摩祖師 - 佛教導航精舍

釋傳般法師(俗名袁振洋)出家前自資開拍了〝達摩祖師〞,在搜集資料期間在佛寺內鑽研經書及聆聽師父開示,越是深入研究,求法之心越是逼切。 於 www.bnv.org.hk -

#69.經論法著文集介紹-正《達摩祖師論》 | 大願菩提金剛正法中心

仰諤大法王老人家的正論,使我們想到很多佛教書籍都是應該加以思考,特別是某些活佛和尚們的論著是存在很多問題的,最近我看了台灣一位名望很高的老和尚講的開示,可以說 ... 於 www.tpcdct.org -

#70.達摩祖師關於開悟見性與念佛的重要開示 - 學佛網

達摩祖師 關於開悟見性與念佛的重要開示. (一)《達摩血脈論》中的有關開示. ○若欲覓佛,須是見性,見性即是佛。若不見性,念佛、誦經、持齋、持戒亦無益處。 於 big5.xuefo.net -

#71.【修行FAQ】達摩祖師開示「坐禪」之真意

童生曰:……蟻生拜見達摩祖師,請問光是坐禪可以成佛嗎? 祖師曰:當然無法成佛,世之修子不知禪坐之真意,只一昧禪坐,讓天魔有可趁之機,故有修子因禪坐而走火入魔 ... 於 k5744038.pixnet.net -

#72.中國禪宗祖師——菩提達摩 - 台灣光華雜誌

達摩 ,全名為菩提菩摩,在佛教中列位祖師(宗派創立者),因為祂是中國禪宗的始祖。 ... 慧可果然是重法忘身,他不顧傷口繼續問道:「師父可以開示諸佛法印嗎?」. 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#73.三界五行:達摩開示燒香真義 - 東方日報

即是說,眾生燃點的香只是一種與神佛溝通的物品,外形不重要,更重要的是內心。達摩祖師明確指出,佛祖在世時,令諸弟子以智慧火,燒如是無價真香,供養十 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#74.華藏祖師開示-佛法傳承略說

華藏祖師開示-佛法傳承略說佛法首重傳承,倘無師承,迷津何能得度? ... 達摩祖師於梁武帝時入中土,以教外別傳之禪宗,傳入中國,此法本師釋迦牟尼佛在靈山法會上, ... 於 muliang.pixnet.net -

#75.達摩祖師 - 五百羅漢(500Arhat)

祖師 易名之後,又向尊者說:『我既已得法,應當去哪一國作佛事,願垂開示。』尊者說:『汝雖得法,還不可遠遊,而且最好待在南天竺,等我滅後六十七 ... 於 new500arhat.wordpress.com -

#76.【聽上淨下空老法師開示| 不安的心是從哪來的?】心有所牽掛

我們看到很多達摩祖師的像. 都這樣伸著一個手,. 那就是你把心拿來我替你安。 慧可回光返照,他講得沒錯,. 我的心不安,心在哪裡? 找不到,回他一句話:. 於 amtb-hztv.blogspot.com -

#77.達摩祖師預言|一花開五葉,惠能大師的「直指人心,見性成佛 ...

達摩祖師 預言. 點照片,聽youtube語音說故事! 於是印宗法師向惠能作禮,請惠能將衣缽出示給大眾看,並請惠能開示五祖的指示傳授。 聽為惠能開示,印 ... 於 buddha.acmerich.com -

#78.義骨撐天,九州護法之主-香港商報

關帝不僅在本土儒教、道教中位尊德高,在佛教中也備受尊崇,乃古佛再來,古今大德高僧於此多有開示,包括漢傳佛教、藏傳佛教祖師大德也多有所宣。 於 www.hkcd.com -

#79.恭迎達摩祖師誕辰:祖師本出身婆羅門家族,是印度王子 - 佛門網

梁武帝未能理解祖師的開示,祖師有感弘法因緣未成熟,於是在少林寺面壁靜坐長達九年。 後來祖師收慧可、道育和曇林等人為弟子,並留下《二入四行論》、《 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#80.達摩祖師四行觀 - Primefotografie

四、達摩祖師的入道開示《血脈論》達摩祖師到中國來,傳佛的血脈。作《血脈論》,講明心見性,見性成佛。祖曰:心即是佛、佛即是心、心外無佛、佛外 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#81.達摩祖師開示宣化上人開示錄(一) - Hzkk

菩提達摩祖師來中國. 一華開五葉,直指人心,為法忘形的精神,如何會有福報? 達摩祖師具體說出5種無價真香,要注意,本末顛倒, 公門中好修行; 而梁武帝好佛,拜達摩 ... 於 www.suberbtpc.co -

#82.持齋 - 中文百科全書

持齋詞目,拼音,引證解釋,佛教修行,概述,由來,達摩祖師開示,分類, 於 www.newton.com.tw -

#83.達摩祖師四行觀– 四行觀全文 - Hrashed

達摩祖師 四行觀. 佛法是心法。而修行學佛者,要如何契悟佛心?如何從眾多道理中,找到扼要、簡明又是正法的道理? 禪宗東土初祖達磨祖師開示的「二入四行觀」,便是契 ... 於 www.hrashed.co -

#84.[转载]開示錄一(10):菩提達摩祖師來中國_冰涛 - 新浪博客

[转载]開示錄一(10):菩提達摩祖師來中國_冰涛_新浪博客,冰涛, 於 blog.sina.com.cn -

#85.【佛緣】祖師禪禪宗公案與祖師心要開示達摩祖師血脈論六祖 ...

【佛緣】祖師禪禪宗公案與祖師心要開示達摩祖師血脈論六祖慧能佛經結緣. $2,639. 尚無評價. 0 已售出. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 mall.shopee.tw -

#86.達摩祖師開示:禪定要修持兩點,否則就成「狂禪」和「口頭禪」

後世認爲二祖神光在乞求「安心」法門的公案中,得到了大徹大悟,但實際上神光只是得到了一定的啓示,否則,就不會有達摩祖師最後對神光繼續開示「我與你 ... 於 ppfocus.com -

#87.易-林家樂looklife -- 洞悉生命(洞釋性命)

達摩祖師 即菩提達摩,佛傳禪宗第二十八祖,中國禪宗的初祖。 ... 【聖賢】達摩祖師開示:若不見性,修盡一切善法也不能成佛! 一、《達摩血脈論》中的有關開示. 於 www.looklife.asia -

#88.001達摩祖師度化慧可大師明心見性。 - Pinterest

不久將五欲六塵全部離了,而歸本還源自見本來,即啟達摩祖師云:弟子此回始息諸緣。 ... 佛陀就跟他開示説,世間有四件事不能永久保存: 第一、“有常者必無常”… 於 www.pinterest.com -

#89.達摩祖師破相論- 達摩祖師| Readmoo 讀墨電子書

《達摩祖師破相論》電子書- 問曰:若復有人志求佛道者,當修何法最為省要?答曰: 唯觀心一法,總攝諸法,最為省要。問曰:何一法能攝諸法?答曰: 心者萬法之根本, ... 於 readmoo.com -

#90.佛曰:從禪學中學習人生哲理>內容連載 - 博客來

慧可很謙卑的回答道:「弟子想來求祖師開示佛法。」 達摩祖師聽完之後就回答說:「諸佛求道,為法忘軀,你用怠慢的心怎麼可能求得無上的大法呢?」 於 www.books.com.tw -

#91.【悟覺妙天禪師開示集 智慧修行】開悟見性

摘自悟覺妙天禪師開示一文當年二祖慧可請達摩祖師幫他安心, 達摩祖師要他把不安的心拿出來,他說找不到, 達摩祖師說:「我已幫你安好了。」 其實,心本來就是清淨的 ... 於 zenbuddhist.pixnet.net -

#92.達摩祖師開示法師開示-法性講場-第105集 - YNF

法師開示法性講場第105集禪宗祖師著名佛教研究學者Peter Gregory,在他的一部著作—Buddhism in ... 生命電視臺海濤法師慈悲開示達摩祖師二入四行法~ 契悟佛心的妙法。 於 www.onlinrad.co -

#93.達摩的「二入四行」論主要依據什麼經典?

菩提達摩,是被中國禪宗所推認為東土佛法(禪)的初祖。達摩從印度遠渡到中國來,對當時的中國佛教,像播 ... 祖師大德們開示:「禪宜默,不宜說」。 於 elearning.thanhsiang.org