鎮海宮線上求籤準嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳平和黃蘭婷寫的 神隊友神救援:問神的秘訣 道教的奇蹟 和林雋的 與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鎮海宮線上求籤準-在PTT/MOBILE01上電腦組裝相關知識也說明:2022鎮海宮線上求籤準討論推薦,在PTT/MOBILE01上電腦筆電評比開箱,找七王爺重複問,七王爺不準,七王爺ptt在Facebook社群(Youtube/IG)熱門討論內容就來電腦桌機筆電 ...

這兩本書分別來自麗文文化 和三民所出版 。

萬能科技大學 經營管理研究所在職專班 孫衙聰所指導 林婉貞的 大眾對於寺廟環保祭祀認知之探討-以臺北市政府推動為例 (2021),提出鎮海宮線上求籤準嗎關鍵因素是什麼,來自於紙錢減量、精緻祭拜、以米代金、問卷調查。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學研究所 蔡相煇、江寶釵所指導 李振安的 彰化南瑤宮媽祖進香活動之變遷研究 (2013),提出因為有 南瑤宮、笨港進香、北港進香、媽祖進香、進香的重點而找出了 鎮海宮線上求籤準嗎的解答。

最後網站東港鎮海宮線上求籤 - Shattered memories則補充:籤詩為東港無人不知無人不曉東隆宮,每一年的船王季都吸引成千上萬的旅客爭先到訪,除此之外在地領路人Sofia這次特別介紹一間東港人最信奉的【鎮海宮】,溯明永樂、宣德 ...

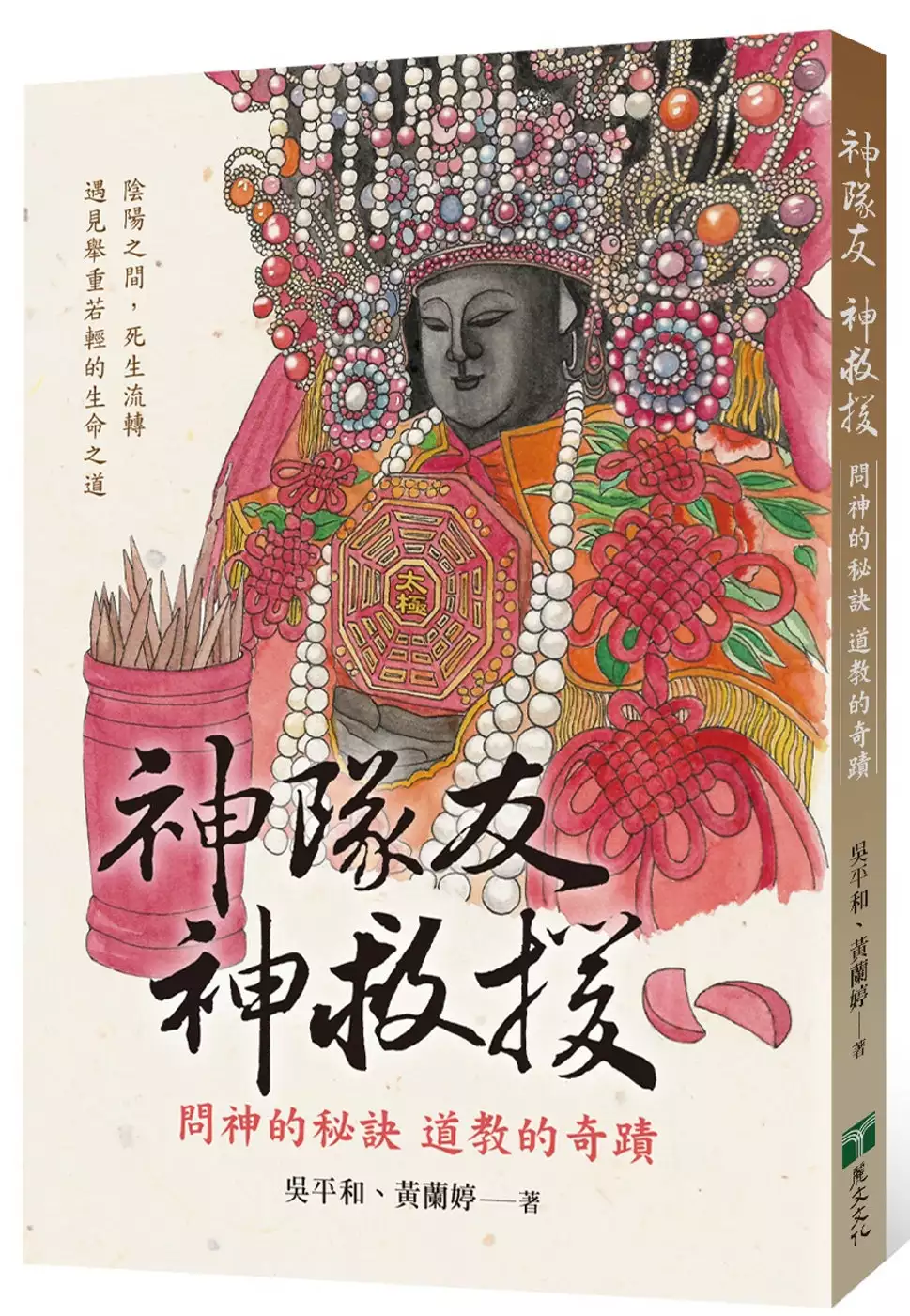

神隊友神救援:問神的秘訣 道教的奇蹟

為了解決鎮海宮線上求籤準嗎 的問題,作者吳平和黃蘭婷 這樣論述:

高雄堯天宮創辦人吳平和與現任主持黃蘭婷,在書中分享自堯天宮創建,金府千歲賜八卦到鎮殿聖母持八卦,期間發生的種種神與人的宿世因緣。同時提醒十方善信,一樣用擲筊來問神,思維不同,問出來的答案完整性、正確性就不同,所以想要問神問出個所以然,需要先來場思維的洗禮。 堯天宮一直以「神五分、人五分」的道教宗旨,協助信眾解決人生難題,兩位作者希望藉由本書,分享多年擲筊問神的正念與智慧,期待未來能在「神助人、人助神」的這條道路上,結下更多善緣。讓本書陪伴你重新感受人神間的互助關係,學習問世、處事、濟世,更珍惜這輩子,並願意更加努力把這一生過得更好。 本書特色 堯天宮創辦人吳平和與第二代傳人黃

蘭婷攜手,再次分享擲筊問神的正念思維與智慧。 你對工作、家庭或各種人際關係感到迷惘嗎? 想向神明傾訴,尋求解答卻苦無途徑嗎? 你知道要怎麼問、怎麼解,才能真正讓自己走出困境嗎? ◎神明有多準? ‧我們得到的究竟是真病、心病還是假病?假病拖久也會弄假成真,該如何找到關鍵「痛點」,即時救援呢? ‧祖先「欠點」,但家族這麼多人,我該如何著手? 「持不變的經,達萬變的易」,由解籤達人教你讀懂神明處理事情的深意與道理,感受直搗問題核心的精準。 ◎神明為什麼不理我? ‧人生本來就不公平,一人一種命,難道我不能改變命運嗎? ‧假如我不聽神明的話會怎樣? 很多

困境其實是考驗對神的信心與配合。當我們還在為是否真心相信而擺盪不安時,是否也該試著轉念,用不同的心境、位置,看到目前的困境,重新傾聽神明的意思。 ◎人生何所求? ‧我想要幸福,但幸福是什麼呢? ‧每個人生活都會經歷無數的考驗,人考、鬼考和神考,但那分別在考什麼呢? ‧面對自己與他人的生死,何時該提起?何時該放下? 同樣的願望,有不同的達成方式;同樣的籤文,也有不同的時境詮釋。面對神明,我們學道理,學成長,學做人做事,學改變思維,以及改不完的改變思維。 作者簡介 吳平和 堯天宮創辦人,出身雲林,於創業過程中受到神明幫助,後將笨港口港口宮的香火帶至高雄立定開宮

。以「神五分、人五分」的道教宗旨配合神祇濟世助人,在「與神同行」的道路上淬鍊出見解獨到的人生智慧,協助眾多信眾解決人生難題。 曾口述個人經歷委由徒弟王崇禮撰寫《神啊!我要怎麼問你問題?》與《神啊!你到底在幫我什麼?》,後與黃蘭婷合作撰寫《神啊!我的有緣人在哪裡?》,將十幾年來配合神明問事、辦事經驗集結成冊,推廣「信而不迷」的拜神觀念及問神方法。 黃蘭婷/撰文 堯天宮第二代傳人,輔仁大學社會工作學系畢業,曾任職於身障社福團體,現接續吳平和師父行道濟世的任務,於堯天宮駐守主持問事。 Facebook粉絲專頁:高雄市堯天宮。 序一:一生懸命ㄟ所在 序二

:學問神,讀人生的經 序三:以智慧及毅力踐行人生的劇本 第一部 真神與真人 1.緣起 2.為何而來? 3.一樣祖先多樣情 4.假病、真病 5.生死之間,救或不救? 6.吳師父解籤 7.神明有多準? 8.四十年磨一劍 9.天才?地才? 10.失敗不是失敗 11.初次見識神 12.神之所以是神 13.為何要開宮? 14.堯天宮主神「天上聖母」 第二部 神在幫人什麼? 15.幸福是什麼? 16..為什麼不理我? 17.一人一種命 18.問世的挑戰 第三部 人生何所求? 19.會問還是亂問? 20.吳師父的問神秘訣 21.修行修什麼? 22.神變鬼,鬼變神 23.神考、鬼考、人考 24.與神同行

三部曲 25.飲水思源 序 一生懸命ㄟ所在 堯天宮創辦人 吳平和 二○二一年,我七十七歲了,回想一生,經歷過貧窮、奮鬥、失敗、成功、背叛、讚揚,吃過不少苦,也得到很多不一樣的收穫。 我年輕的時候很鐵齒,也不懂得神明的事,因為家境十分貧困,我一心一意想要賺錢、做生意,讓我吳家能夠從我這一代翻身,誰知道命運的安排我竟然走上道教濟世的道路,我原本對道教濟世宛如一張白紙,還好神佛一路牽引著我,這樣憨憨的走,一步一步走,走到今天我所創立的堯天宮受到很多善男信女的信仰和參拜,大家尊稱我一聲「吳師父」,我也足以感到安慰了。 時代變化實在太快,人生七十幾年好像一眨眼就過了,我小的時候很

多窮苦的人連飯都吃不飽,現在吃不飽的大部分是想減肥的人;我們那年代的人二十歲左右就結婚成家,現在的人二十歲還在唸書,四十歲還沒結婚的很普遍;以前的人連電腦是什麼都沒見過,現在人手一台智慧型手機隨時都能上網。 我出生於農業時代,轉眼間走過工業時代、科技時代,到現在已經是資訊時代,時代在變,社會在變,觀念也在改變,真不知是我追著時代跑,還是時代追著我跑,但是為了幫善男信女解決人生大小問題,真的要活到老、學到老,因此我認為道教濟世也不能夠一成不變。 幾年前我把問神的經驗與智慧口述給徒弟出版了兩本書,第一本是《神啊!我要怎麼問你問題》,教大家問神的方法和概念,之後出了第二本書《神啊!你到底

在幫我什麼》,讓大家透過我和堯天宮眾神的辦事經驗了解神幫助人的實蹟和道理,兩本書出版後受到眾多信徒的認同與歡迎,每到問事日,信眾大排長龍,盛況空前,雖然我知道神明若是要發揮,很多事是超乎想像的,但說實在的這種盛況也是始料未及,但既然神要發揮,我就是拚著老命也要努力去配合神,讓神能夠多幫助一些人。 我在這幾年幫成千上萬的信徒問事的過程中,深覺感情、婚姻這一課的變化和學問最大,所以又出版了一本《神啊!我的有緣人在哪裡》來分享人生追求幸福的重要觀念。 這本書是由堯天宮的義女之一,也是未來堯天宮第二代的接班人黃蘭婷代筆撰寫的,有一次她問我:「師父,看過那麼多信徒婚姻的問題,現在很多人的觀念

覺得在一起開心就好,不一定要結婚,也不一定要生小孩,如果自己能夠獨立,婚姻裡有那麼多艱難,有什麼理由要鼓勵大家選擇婚姻這條路呢?」 蘭婷要負責寫書,確實需要幫大家問出心中的疑問。我想了想,回答她:「說起來是『責任』兩個字。」 「責任?」她似乎對我這個答案覺得意外。 「對啊,人是一代傳一代,天地、父母把我們生下來,我們有責任一代一代傳下去,不能在我們這一代手中斷掉。」 人的一生,生要做什麼,死要做什麼,這是一門大學問,也是我不斷和堯天宮眾神在研究的濟世課題。 堯天宮四十幾年來走過許多的風風雨雨,不管受到什麼樣的打擊,我始終堅持著走在濟世的道路上,緣起之後緣滅,緣滅之

後另一段緣起,我相信只要認真去做,最終能夠克服萬難。 就如前幾年堯天宮經歷了一些人事風波,對於離開的人我給予祝福,而留下來的人我從頭開始教導,其中有五個三十歲上下的年輕信女對堯天宮聖母忠心耿耿,她們挺身而出承擔起幫助聖母和我的濟世工作,服務信徒,經營堯天宮臉書,幫我和聖母寫書出版著作,那時的她們對宮廟的事也是什麼都不懂,但大大小小的事情她們都盡心去做,後來聖母收了她們五位義女,幾年下來她們已經是堯天宮的重要幫手。 後來聖母指定其中一位義女蘭婷是未來第二代的接班人,而另一位義女秀芬已嫁進我家當媳婦,還生了我的小孫女吳彥燁,彥燁不到三歲時聖母就指示她是未來第三代接班人,神的安排也往往讓

人料想不到。 婚姻是責任,一代傳一代,堯天宮要世世代代庇佑信徒,也要一代傳一代,這也是我的責任。 我在民國六十八年創立堯天宮,至今走過四十一個年頭,濟世的方法也不斷在改變,一開始是用傳統大家熟知的起乩方式辦事,後來聖母教導我如何擲筊問事,就不需要配合乩童起駕了。 二○二○年遇到疫情,雖然台灣情況不算嚴重,但為了降低風險,我跟聖母商量減少現場的問事,開創了線上問事的服務,聖母也立即同意了,這樣一來不僅克服了瘟疫的問題,更服務到很多海外、遠途以及時間無法配合現場問事的信徒,我們沒有看到信徒本人,憑著他們所提供的資料及問題,問出來的結果及回覆都相當準確,受到很多信徒的感謝與肯定。

人生窮則變,變則通,我常跟這些學習的義女、徒弟們說,人要懂得變通跟進步,不然容易被淘汰,拜神不是只等著神來教人怎麼做,而是人要去思考、去創造,只要想得正確,神明就會採納。 感恩神佛是我撰寫這本書的初衷,回想年輕時鐵齒不信神的我,在我人生最失敗的谷底巧遇了金府千歲,金府千歲幫我解決了欠點的問題,還指引我去我的故鄉雲林金湖舊港邊萬善祠奉請與我有緣的神尊──「五萬善爺」,我的人生在祂們的幫助下逐漸從谷底往上爬。後來命運的試煉使我不得不走上開宮濟世的道路,幸而遇到笨港口港口宮開基三聖母,在祂的幫助與指引下奉請了港口宮分靈大聖母,創立了堯天宮。 回想四十幾年重重考驗的道路,我對神佛充滿

感激,祂們拯救了我的人生、事業和家庭,教導我智慧,讓我得以幫助到信徒的人生。我年紀大了,未來聖母還要繼續救助更多善男信女,我有責任將這些經驗和智慧傳承給下一代以及社會大眾,讓更多信眾有機會能夠和我一樣受到神佛的庇佑與牽引。 我這個年紀,有些老朋友都陸續離開了,大部分與我年齡相仿的人也都過著退休享清福的日子,而我還在為建廟、濟世打拚,甚至比一些年輕人都還要忙碌,很多信徒叮嚀我要保重身體,跟我說還有很多人需要我,不過我相信未來的事聖母都有安排,而我最大的心願就是把堯天宮從我手上光榮的交給下一代。 這些年我配合聖母幫信眾們處理祖先欠點,受到全台各地宮廟眾多神佛的幫助,在此我要向幫助過堯天

宮的眾神佛以及善男信女表達感謝,期待未來的堯天宮在「神助人、人助神」的這條道路上,結下更多善緣。 學問神,讀人生的經 堯天宮第二代傳人 黃蘭婷 民國一○九年(西元二○二○年),動盪不安的一年,全球性的災難瘟疫、水災、火災頻傳,國際局勢也詭譎多變,許多人陷入了惶惶不安之中。在高雄鳥松山腰上的堯天宮,少了車水馬龍的喧囂,多了蟲鳴鳥叫的天然,網路和電視裡播放的苦難,像是另外一個世界,靜下心來看看周遭,「平安是福」這句話顯得如此貼切而深刻。 民國一○六年堯天宮從高雄五甲遷移到鳥松,位置雖然僻靜,但行道濟世的腳步卻更加入世,回想這三年的年初神明所指示、暗示的年運,也都一一應驗了,民國一○七

年聖母提醒到中國投資、工作要注意,到了一○七下半年忽然開啟了中美貿易戰,一○八年聖母指示要注意天災地變,到了年底忽然新冠肺炎病毒開始在人間傳播,世界為之劇烈改變,一○九年聖母指示天助自助、平安無事,勉勵大家保持一顆良善的心,就是在自助,果然台灣猶如獲得上天的眷顧,成為全世界最不受瘟疫影響的地方。 人心的變化,上蒼的天意,兩者之間互相牽連。 當世界不斷變化,個人難免受到大環境變動的影響,如何安身立命,「天助自助」這句話細細想來有極深的含義。 堯天宮是宮主吳平和師父於民國六十八年創立的,至今已四十餘年,創宮之初只是一間「人家厝」的小小宮廟,歷經重重的考驗與進化,到現在受到許多善男

信女的認同,持續朝著建廟的目標前行,這些奮鬥的故事,以及神明與吳師父如何用神力與智慧來解決善男信女的困苦,用這本書記錄一些人世間的試煉與成長,或許能夠為正身處在迷惘痛苦的人提供一盞明燈。 平凡的我,走進堯天宮,踏入與神同修的世界,是一個奇特的緣分,未來要承擔堯天宮濟世的重任,也絕對是無法事先料想得到的生命軌跡,但人的生命或許本來就有很多料想不到的事,細思極恐,不如就隨遇而安。 二○二○年疫情爆發之初,我問吳師父:「這個世紀好像變化很大,道教在這個時代可以做些什麼呢?」 吳師父說:「世道愈艱難,愈需要神明下來救世。」 確實,神明是聞聲救苦,人的困苦在哪,神就往哪去。

我大學唸的是社會工作學系,在我讀大學的那個年代實在是個冷門的科系,很多人問過我:「唸社工出來要做什麼?有薪水嗎?」在大部分人的理解中,好像社工不是一個行業,只是做愛心的義工,好像幫助人只要有愛心就可以了,不用什麼學問。 我跟隨著堯天宮眾神以及吳師父學習了這些年,愈發覺得幫助人是一件高度困難的工作,要解決如此多人世間的疑難雜症,需要神與人共同發揮高度的智慧與默契,否則助人和誤人之間只怕是一線之隔。 問神的方法是一個工具,重要的是人的生命要如何活出健康平安、活出幸福。 記得唸書時大學教授有一次在課堂上說:「如果這個世界上沒有需要幫助的人,那麼我們社工是不是就都要失業了?」

說得……也是,沒有個案就沒有社工,沒有病人就沒有醫生,供與需是並存的。 隨即老師又笑了笑,說:「但是應該不會有那一天。」 這話聽來……是該安心還是感慨?或許只能說這就是真實世界的樣貌吧! 但其實吳師父也常說類似的話,他說:「這個世間的人救得完嗎?救不完。」 地藏王菩薩說:「地獄不空誓不成佛。」地獄會空嗎?我的頭自動的搖了搖。 救不完,還是要救。 我發現很多人都對「問神」這個學問有興趣,拿著書研究擲筊、研究解籤,但是嘗試學習之後都說:「好難!」 也有很多信徒來問事,吳師父幫他們問出答案之後,他們發出一陣感嘆:「還是吳師父厲害,這個叫我們自己問怎麼問得出

來!」 因此常有信徒向吳師父建言:「可不可以出一本書教大家怎麼擲筊問神?為什麼我問不出三聖筊呢?該怎麼問才問得出來呢?」 其實,重要的並不在於如何問出三聖筊,因為若是不懂得人生的道理以及分析神明指示的深意,就算勉強問出了三聖筊,也可能是偏誤的方向和答案,或是一知半解的誤解。 為什麼會這樣呢?難道神明不準嗎? 其實不是神明不準,而是人不會問。 遇到這種情況,有的人會虛心受教,但也有人義憤填膺的說:「神明怎麼可以這樣呢?如果我問錯,就不要允筊就好啦!為什麼要給我三聖杯呢?!」 我想神明應該也很無奈。 當祂們坐在那裡回答信眾的問題,但是聽著這些問題彷彿像是無

頭蒼蠅一樣東問西問找不到重點,祂們想必也很頭痛。這就像是一個三歲的孩子來問大人一個複雜的人生問題,而且追問不休,大人明知再怎麼解釋這個小孩也聽不懂,於是大人只好回答:「對啦!對啦!」 吳師父常說:「人若是『灰』,神就『灰』。」台語的「灰」就是亂掉的意思。人沒有先釐清「道理」,要神明怎麼回答呢? 其實神不會亂掉,而是人自己亂掉,人若是亂掉就會亂問、問錯,錯的問題再怎麼問,答案都不會正確。 所以不要怪神明為什麼錯的答案也要允杯,神明有時也必須要考考人,看你到底懂不懂得思考,這也是學習問神的一種必經過程。 很多人都想學問神的方法,到底問神有沒有SOP? 易經的「持經達變

」這四個字也可以用來說明問神的原理,「持不變的經,達萬變的易」,擲筊問神是千變萬化的,可以說是那所謂萬變的易,而人要學的是「不變的經」,才有可能通達「萬變的易」,而這本書要談的正是「經」。 聽起來好像很深奧,但其實我沒有要講什麼很艱深的東西,人世間的「經」,就如同「平安是福」一般存在你我身邊,只是平常沒有發現、沒感覺到而已。 這些年包括我自己在內,很多信徒的人生受到堯天宮眾神與吳師父的幫助而改變,問神、拜神能夠得到這樣的收穫,是一種福份,也是生命的奇蹟,因為道教和神明可以是人一生從生到死、從死到生的依歸。 01 緣起算一算,從民國一○一年我第一次踏入堯天宮,到現在已

經快十年了,我還清楚的記得,一個風光明媚的下午,我決心下了班去探探路,了解一下這間宮廟該怎麼掛號問事。我騎著機車一邊搜尋著路標,一邊疑惑著自己走的路對不對?當時的堯天宮位在五甲地區的一個僻靜的巷弄中,宮廟不大,不是很顯眼,如果不是有幾個人坐在門口等著問事,我可能沒注意到就騎過去了。那天高雄的氣溫有點熱,所幸還吹著一陣陣微風,我看到一位白髮的長者坐在門內的桌椅那兒,一位信徒跪在神前擲筊,白髮長者正在幫信徒請示神明問題,我知道那位長者是吳師父,因為堯天宮出了兩本書,我在電視上有看過節目介紹,也買了書、看過書才來的。只是當時的我完全想像不到,我的人生會從這個決定發生什麼樣的改變。我是堯天宮第二代接班

人黃蘭婷,從信徒成為義工、義女,到現在要學習承擔堯天宮未來行道濟世的重任,本以為我平凡的人生不過是在庸庸碌碌的生活中消逝,卻在這一天開始踏上了成長與承擔的奇幻旅程。吳師父常回憶起他與神結緣的過程,四十幾年前他到朋友家收貨款時,巧遇金府千歲,金府千歲幫助了他,而他也從此走進道教與神結緣的世界,進而改變了他的一生。若說那是他一生的轉捩點,那麼將來我年老時回憶我一生的轉捩點,應該就是我記不得是幾月幾號的那個風和日麗的午後吧!堯天宮是個什麼樣的地方?有著什麼樣的故事?做著什麼樣的事?而堯天宮又能夠幫你、幫我什麼?我在堯天宮走過近十個年頭,有機會看到很多人生命困苦的一頁,有的人迷惘,有的人不知所措,有的

人痛苦絕望,他們帶著自己生命的課題來找神,希望神告訴他們該怎麼走下去。堯天宮的聖母、眾神實實在在的在做事、助人,很多人受到神佛幫助之後回來感恩,這是最真實的滿意度調查了,因此我覺得應該讓更多人有機會認識神威顯赫的祂們,以及功力深厚的吳師父。

大眾對於寺廟環保祭祀認知之探討-以臺北市政府推動為例

為了解決鎮海宮線上求籤準嗎 的問題,作者林婉貞 這樣論述:

臺灣是一個多元宗教信仰地方,有道教、佛教、一貫道、基督教、天主教等,經統計顯示道教、佛教信徒比例高達 97% ,2020 年底登記立案寺廟家數有 1 萬2,303 座,此登記還不含未立案寺廟,表示寺廟的分佈非常的廣泛。在臺北都會型城市中,辦理慶典時伴隨陣頭、鼓樂、香枝紙錢及鞭炮和隨行的信眾,會因生活型態、個人信仰的的不同,進而影響居民的生活模式。近幾年來環保及健康意識的抬頭,上述所說傳統祭祀行為會造成健康問題及環境污染,因此祭祀的行 為是需要適時轉變的。本研究將進行 寺廟環保祭祀認知之探討 方向進行調查,為了瞭解臺北市民對於推廣寺廟集中燒 減燒、減香 或以米代金可減少空污認知與態度探究,

本研究以臺北市市民為研究對象,以隨機抽樣進行調查,有效樣本數為 598 份,有效回收率為 99.6% 。研究結果如下:(1) 市民對 「 祭祀行為造成之環境污染認知態度 」 是有較高程度的的認知,但長期以來傳統祭祀習慣在市民的生活中,無法說改變就改變的,需要不斷的推廣,不同性別、焚燒習慣、職業類別、宗教信仰及行政區參拜頻率、多久進行參拜對於祭祀行為造成之環境污染看法有顯著影響。(2) 「推廣寺廟紙錢集中燒及以米代金政策對環境污染改善認知態度」 ,市民對於金銀紙錢集中燒政策的認知是比較高的,對於以米代金的認知是較為不熟悉的,但大多數市民對於臺北市政府推行精緻祭拜政策的目的是認同的,市民之不同焚燒

習慣、職業類別、宗教信仰對於推廣寺廟紙錢集中燒及以米代金政策對空氣污染改善認知態度有顯著影響。(3)「大眾對於精緻祭拜文化推動的接受度」 ,受訪市民在中元普度節日時,推動紙錢集中焚燒及以米代金的政策,有 49.5% 表示認同,顯示民眾對於紙錢集中焚燒及減量宣導,有顯著成長。但政府鼓勵市民透過電子通路系統進行線上線上普度祭拜的認同明顯偏低,市民之不同焚燒習慣、教育程度、行政區參拜頻率、普度祭拜的認同明顯偏低,市民之不同焚燒習慣、教育程度、行政區參拜頻率、多久進行參拜對於民眾對紙錢集中焚燒及以米代金策略推動的接受度有顯著影響。(4) 市民對於「 祭祀行為造成之環境污染認知態度 」、「 推廣寺廟紙錢

集中燒及以米代金政策對環境污染改善認知態度 」及「 大眾對於精緻祭拜文化推動的接受度 」之間呈現正相關。

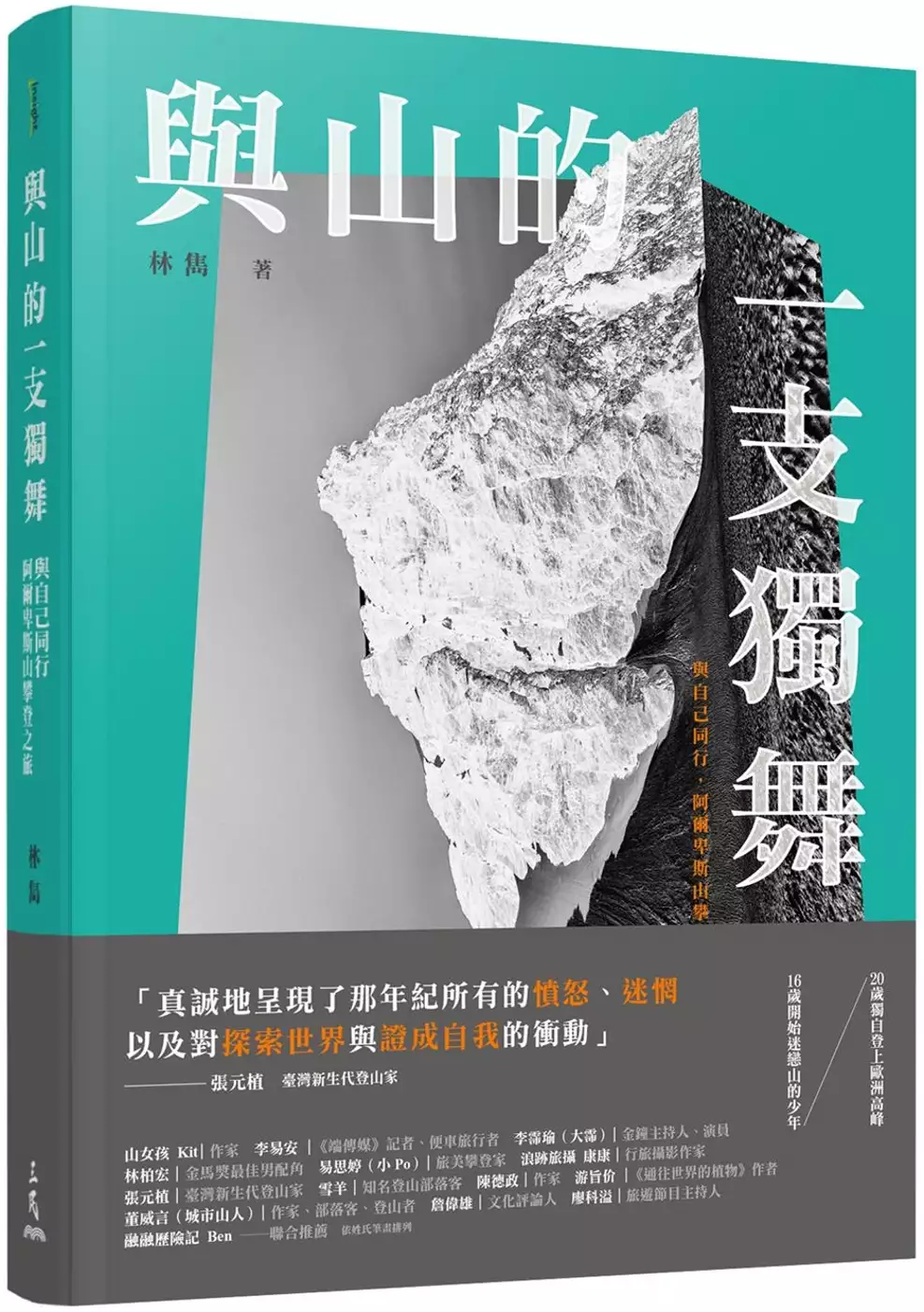

與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅

為了解決鎮海宮線上求籤準嗎 的問題,作者林雋 這樣論述:

16歲開始迷戀山的少年 20歲獨自登上歐洲高峰 「真誠地呈現了那年紀所有的憤怒、迷惘, 以及對探索世界與證成自我的衝動」 ——張元植∣臺灣新生代登山家 2015年, 為了慶祝人類首次攻頂瑞士馬特洪峰150週年, 數百名登山家沿著山脊點燈, 這個影像深深印在林雋的腦海裡。 那一年,他16歲, 在心中埋下了遠行的種子。 在大三那一年,他終於出發, 並做了一個重要決定: 「我要獨攀。」 這趟壯遊,以獨攀為主旋律, 彷彿單戀似的, 是獨舞,也是共舞。 世人對獨攀或許有質疑, 但他想說: 只要做好極度理性

的準備, 獨攀也可以是一件狂野的浪漫之舉。 ▌在山行的路上,與自己對辯人生 關於夢想,林雋說: 「總是把夢想掛在嘴邊, 會使人忘了夢想本身, 只記得做夢。」 關於自由,林雋說: 「在山上自由自在固然讓人嚮往, 但在不斷追求更遙遠目標的同時, 是否無意間闖入了另一個不自由的框架? 例如一生只會爬山, 下了山卻無法面對平常生活。 登山成了逃避現實的手段, 而夢想與現實之間是否存在妥協呢?」 關於人的判準,林雋說: 「人們會同情從火場中倖存下來的人, 卻讓歷經山難歸來的攀登者 背負拋棄隊友的罪惡繼續活著。」

關於獨攀,林雋說: 「獨攀對我而言就是一種方式, 找到同伴也是一種方式, 既然都是為了達成目標, 我便不想因為某一種更符合世人的眼光, 就放棄絕佳的嘗試機會。」 關於獨立,林雋說: 「人從來不是獨立的個體, 只要活著就會有所牽絆。 堅持做自己的同時, 卻也可能傷害到其他人。」 關於獨處,林雋說: 「一個人很寂寞嗎? 說實話,偶爾會。 但就像長時間身處暗室之中, 視覺會習慣低光的環境, 即使是再弱小的微光, 都能夠立刻發覺。 若獨處能讓我懂得細察生活 且更珍惜生命中的際遇, 那也未必不好。」 關於

登山,林雋說: 「登山是體會生命的一種方式, 藉由貼近難以比擬的事物, 好好感受這個世界的浩大。」 ▲▲▲ 本書的「感性面」特色 + 真誠袒露從「少年」到「成年未滿」的心理起伏。 在這一趟如同成年禮的壯遊中, 與山共鳴,與人對話, 一筆一景紀錄成長的刻痕。 ++ 從山野井泰史夫婦、 愛德華.懷伯爾等先行者的故事, 回望內心,追問生命的價值。 +++ 從七千餘張旅途影像中, 選錄近七十張攝影展等級的精采之作, 包含多張展現峰群壯闊紋理的黑白照、 具有「街拍」精神的山岳即景, 以及有故事的人物肖像。

▲▲▲ 本書的「理性面」特色 威爾.加德(Will Gadd)在《登山聖經》說: 「準備本身就是一種訓練。」 本書〈附錄〉完整還原作者的「攀登作戰計畫」, 包含交通、住宿、保險、裝備、 嚮導、山上與山下飲食的抉擇過程, 強調「自學」的策劃力與行動力, 也展現一名理性的登山者該有的嚴謹自律。 對技術攀登有興趣的讀者, 本書也收錄了入門指引, 簡介三種常見的攀登難度分級系統、 五條馬特洪峰知名攀登路線與注意事項, 以及各種技術裝備的性能分析與採購原則。 專文推薦 張元植∣臺灣新生代登山家 聯合推薦(按姓氏筆畫排

序) 山女孩 Kit∣作家 李易安∣《端傳媒》記者、便車旅行者 李霈瑜(大霈)∣金鐘主持人、演員 林柏宏∣金馬獎最佳男配角 易思婷(小Po)∣旅美攀登家 浪跡旅攝 康康∣行旅攝影作家 雪羊∣知名登山部落客 陳德政∣作家 游旨价∣《通往世界的植物》作者 董威言(城市山人)∣作家、部落客、登山者 詹偉雄∣文化評論人 廖科溢∣旅遊節目主持人 融融歷險記 Ben 「一個大學生跑去獨攀馬特洪峰,必然遭到世人非議。然而,卻正是這樣的探索精神,驅使我們在冒險間找到人生。」──雪羊(知名登山部落客) 「林雋的山行是一個關於成長的故事,馬特

洪是男孩的第一座高峰,卻也是壯遊途中不斷與其對辯人生的蘇格拉底。」──游旨价(《通往世界的植物》作者) 「年少時闖蕩所獲得的養分,足以受用終生。透過林雋的海外登山之旅,看見無愧青春的外展精神。」──董威言(城市山人)(作家、部落客、登山者)

彰化南瑤宮媽祖進香活動之變遷研究

為了解決鎮海宮線上求籤準嗎 的問題,作者李振安 這樣論述:

彰化南瑤宮主祀媽祖,宮廟創建甚早,在乾隆時開始往北港進香,兩百餘年之間,成為台灣北路民眾進香的領導者,為當時台灣規模最大的進香活動,發展出許多獨特的進香儀式,極盛時有十多萬人參與,目前銳減至數千人。此一變遷對於全國媽祖信仰活動隱含之意義深具重要性。本文遂以此一關鍵為論題,嘗試透過歷史文化研究和田野調查等研究方法,從文獻、報導、田野中多方面進行資料的蒐集與匯整,參酌諸家之見,勾勒出南瑤宮笨港進香活動的多元樣貌。藉著描繪其儀式、日程和路線,分析其變遷,再現彰化南瑤宮的歷史盛況。最後,筆者提出南瑤宮的管理權轉由彰化市公所管理、「笨港被洪水沖毁」的說法、兩地民眾的衝突和時代的進步對南瑤宮笨港進香活動

的影響,是造成其活動變遷的主要原因。

想知道鎮海宮線上求籤準嗎更多一定要看下面主題

鎮海宮線上求籤準嗎的網路口碑排行榜

-

#1.整理/神明線上給問!求籤問事算運勢網推這6間廟超靈驗| 生活

三、東港鎮海宮七王爺. ID-2372605. △這款線上求籤連海外網友都會使用,相當夯。(圖/資料照). 這款網路線上求籤其實已上架逾10年了,深獲許多信徒 ... 於 www.setn.com -

#2.線上求籤-財團法人嘉義縣新港奉天宮全球資訊網

一件事情只能求取一支籤,不可以一籤求多事;求到籤詩後請休息5-10分鐘再請示下一件事。 擲筊會出現三種情況:聖筊是一正一反,表示神明同意你的請求;笑筊是兩個平面向上 ... 於 www.hsinkangmazu.org.tw -

#3.鎮海宮線上求籤準-在PTT/MOBILE01上電腦組裝相關知識

2022鎮海宮線上求籤準討論推薦,在PTT/MOBILE01上電腦筆電評比開箱,找七王爺重複問,七王爺不準,七王爺ptt在Facebook社群(Youtube/IG)熱門討論內容就來電腦桌機筆電 ... 於 computer.gotokeyword.com -

#4.東港鎮海宮線上求籤 - Shattered memories

籤詩為東港無人不知無人不曉東隆宮,每一年的船王季都吸引成千上萬的旅客爭先到訪,除此之外在地領路人Sofia這次特別介紹一間東港人最信奉的【鎮海宮】,溯明永樂、宣德 ... 於 shattered-memories.de -

#5.大家知道蘇府七王爺線上求籤的app嗎? - 靈異板 - Dcard

以前下載求籤,覺得參考參考,幫忙我多找一個選擇,就忘記他了;今年過年求的和最近發生的事情,驚一個我叫爸爸。阿爸在天上,可能嚇了一大跳 , 於 www.dcard.tw -

#6.線上求籤準嗎

Google[線上求籤準嗎]會得到此一標題(不要點入): 前年在台大批踢踢BBS站無意間爆紅的東港鎮海宮網站,前去線上求籤人數已接近60萬人次。 於 935336730.tapeten-welt.at -

#7.籤詩網‧六十甲子籤

採用六十首籤詩的各寺院宮廟也都會添加籤首、籤王、頭籤、籤頭等四者之一,組合成六十一首籤詩,所以完整的六十甲子籤一共有六十四首。 籤詩方面,我們選擇 台中市烏日區玉 ... 於 www.chance.org.tw -

#8.七王爺不準

14F推justahobo 七王爺線上求籤準嗎- 每次在等待的期間就會抽七王爺線上靈籤前幾次抽到求兒不可後來mc也真的來了> 七王爺的線上求籤故事非常神奇,但真正讓鎮海宮的 ... 於 217103746.cuggiarte.it -

#9.[心得] 鎮海宮的七王爺線上求籤真的很準 - PTT Web

[心得]鎮海宮的七王爺線上求籤真的很準@oracles,共有9則留言,9人參與討論,9推0噓0→, 前一陣子因為老公換工作的事情拖了半年左右,心浮氣躁的我 ... 於 pttweb.tw -

#10.討論串(共8篇) - [經驗] 七王爺的線上靈籤令人起雞皮疙瘩(已修正)

之前也常上七王爺線上靈籤..原本都以為是求心安的. 畢竟線上求籤..我很難想像神明能夠聽到弟子的心聲嗎??. 何況還是連燒香拜拜都沒去過.連鎮海宮在哪裡都不知道的人. 於 www.pttweb.cc -

#11.東港鎮海宮-線上靈籤- Google Play 應用程式

奉鎮海宮蘇府七代巡指示成立求線上靈籤功能以服務民眾。 (一)請先誠心默念您的姓名、地址及所求何事,並求取籤詩。 (二)按下”籤筒”求籤。 於 play.google.com -

#12.東港鎮海宮七王爺線上求籤心得分享 - Mobile01

我自己本身有到廟宇求籤的習慣,請神明指點迷津,有時也會撥空去有提供問事的廟宇,請神明指點及化解,不管有人認為準或不準,我個人認為, ... 於 www.mobile01.com -

#13.設計線上靈籤走紅信徒遍全球 - 中時新聞網

屏東東港鎮海宮有全台第一個線上靈籤網站「七王爺線上靈籤」,因非常靈驗,在網路上有很多討論文,信徒也因此散布全世界。網站設計人王俊文是前主委 ... 於 www.chinatimes.com -

#14.這間台灣小廟如何靠著App紅到海外?PTT問卜神器「七王爺 ...

準不準得看你信不信。但鎮海宮的「七王爺線上靈籤」服務在網路上的確赫赫有名,PTT上也不時可見到網友討論。求籤方式很簡單,只要誠心默念自己的 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#15.測過都大呼準爆!神準「4款線上加持靈籤」替你指點迷津 - CaVa

東港鎮海宮廟位於屏東東港,為知名王爺廟,廟中供奉靈驗的七王爺。而鎮海宮有推出網頁版及App版本的線上抽籤,籤則為蘇府七代巡所賜。大家不要小看這款線上籤詩喔! 於 cava.tw -

#16.[問卦] 有沒有東港鎮海宮七王爺線上靈籤的卦? - terievv板

東港鎮海宮的蘇府七代巡有提供線上求籤問事的服務網路上包括靈學版或者媽佛版以及求籤版都有不少人說很靈, 特別是像我這種在外國無法到廟宇參拜求籤跛 ... 於 disp.cc -

#17.<神蹟廟算2>鎮海宮七王爺神籤PTT鄉民認證:準【壹點就報】

當然有些人可能會認為所謂的線上或APP求籤,不就只是程式上的隨機變數,跟神明根本無關。但七王爺的籤之所以會受到許多年輕網友的愛戴,就是其籤詩並不因 ... 於 tw.nextmgz.com -

#18.【東港】鎮海宮 線上靈籤超神der - 布思異小旅

不曉得大家有沒有聽過鎮海宮七王爺的線上靈籤呢? 這是去年時L'S小姐推薦我使用的起初我也半信半疑一般籤詩都嘛要到現場擲才夠誠心且較準確但. 於 puddingxtravel.pixnet.net -

#19.線上就能求籤解惑!3款超神準「求籤APP」推薦 - 食尚玩家

東港鎮海宮線上靈籤:愛情、事業全都能問東港鎮海宮七王爺出了名的準, ... 趴走,食尚小編特別整理3款熱門線上求籤APP,讓你在家也能求籤、解籤詩 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#20.鎮海宮蘇府七王爺線上求籤精準好口碑 - Yahoo奇摩新聞

七王爺的線上求籤故事非常神奇,但真正讓鎮海宮的線上求籤火紅的因素,還是因為七王爺給的籤詩十分靈驗,不少網友都表示七王爺給的籤神準,而且還會準 ... 於 tw.yahoo.com -

#21.線上抽籤 - 東隆宮

請虔誠地在心中默念您的姓名、 出生年月日、住址後,誠心祈求, 指點迷津,將您心中想請教的事情詳細說明後, 再點選"求籤"按鈕進行線上求籤。 於 66.org.tw -

#22.七王爺已無派兵將駐守舊版求籤app - Facebook

explore #七王爺已無派兵將駐守舊版求籤app at Facebook. 於 www.facebook.com -

#23.網友激推5個超神準線上求籤網站,免排隊就能算出自己的運勢!

#東港鎮海宮七王爺 · 超神七王爺不可錯過 · #新港奉天宮 · 想脫魯的妳必試 · #鹿港天后宮 · Q版媽祖為妳指點迷津 · #北港朝天宮 · 求子姻緣都來問媽祖就對了. 於 today.line.me -

#24.因籤為蘇府七代巡所賜,服務人員無法代表七王爺 ... - 東港鎮海宮

本網站不提供解籤,因籤為蘇府七代巡所賜,服務人員無法代表七王爺,所以一切以求籤者心神領會為主,若有重大問題可至鎮海宮請乩求問,需先掛號預約08-8327777 ,求問不 ... 於 www.8327777.org.tw -

#25.【iOS APP】鎮海宮七王爺線上求籤

這是由東港鎮海宮設立的官方App,提供信徒向蘇府七代巡王爺求籤詩,只要誠心默念姓名、地址、想詢問的事情,就能求取籤詩,操作方法簡單易懂,而且還有解籤可以幫助 ... 於 app.yipee.cc -

#26.鎮海宮蘇府七王爺線上求籤精準好口碑| 保庇網

人在徬徨無助時容易尋求未知的力量,有宗教信仰的人會向神明尋求協助,在台灣最常看到的方式不外乎就是求籤,神明藉由籤詩回答信眾的問題。 於 www.nownews.com -

#27.Re: [經驗] 七王爺的線上靈籤令人起雞皮疙瘩(已修正)

關於線上求簽為什麼準?我有問過鎮海宮的主事者洪全瑞先生。他對這件事可是很驕傲的。原來是這樣的,七王爺原本有跟玉帝請旨,獲得濟世的許可(就是說可以問事啦)。 於 ppt.cc -

#28.106 0410 東港鎮海宮求籤APP 線上擲筊超神準 - YouTube

財神爺開辦財神銀行? · 蔣經國總統致贈神像! · 網路抽籤會 準嗎 ?【媽祖信徒釋疑錄】 · 不捨? · 110.11.27屏東區域排球賽新園國中VS內埔國中(第二局). 於 www.youtube.com -

#29.鎮海宮線上求籤準嗎的推薦與評價,DCARD、PTT、MOBILE01

在鎮海宮線上求籤準嗎這個產品中,有4篇Facebook貼文,粉絲數超過6萬的網紅歷史哥澄清唬,也在其Facebook貼文中提到, 【澄清唬爆米花教室:中印問題速報與西藏簡要 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#30.月老、王爺、媽祖、觀音擲筊問事線上抽籤一次搞定 - 班老大

線上求籤準嗎 (靈驗)? 不論是實體宮廟求籤或是線上求籤,有些人覺得都蠻準的,而通常會需要請示神明都 ... 於 benic360.com -

#31.【屏東 鎮海宮】七王爺超神準線上靈籤,宛如進入傳奇故事中 ...

王船祭真的叫做王船祭嗎? 東港每三年舉辦一次的盛大祭典為「迎王平安祭典」,許多人都稱其為"王船祭", ... 於 emilywalkdone.blogspot.com -

#32.七王爺籤詩神準網友考慮參加進香團 - 蕃新聞

... 七王爺,成為最夯的網路神明。線上求籤系統誕生,是因為七王爺一直找不到固定的乩子濟世服務,鎮海宮的主事者洪先生曾向王爺提出當時流行的線上求籤, 於 n.yam.com