長者問題的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林鵬寫的 過往雲煙:林鵬先生回憶錄 可以從中找到所需的評價。

另外網站不只是老番癲-老人精神問題 - 雲林縣政府也說明:除了妄想、幻聽及視幻覺也是老人失智常合併的精神病徵。 照顧患者最困難的就是它的行為問題。一九八八年一研究於回顧127位老人癡呆症的門診病患 ...

東海大學 景觀學系 鄒君瑋博士所指導 葉育瑄的 從療癒性環境探討高齡失智者園藝活動課程之模組效益-以臺中榮民總醫院 日間照顧中心為例 (2021),提出長者問題關鍵因素是什麼,來自於療癒性環境、高齡者、失智症、園藝課程、課程設計。

而第二篇論文長庚科技大學 高齡暨健康照護管理系(所) 黃湘萍所指導 丁羿云的 芳香介入對失智個案躁動行為之成效 (2020),提出因為有 失智、躁動行為、芳香介入的重點而找出了 長者問題的解答。

最後網站銀髮族看病百問長者常見10大健康問題 - 台視則補充:老人家多半有慢性病,其他如呼吸、酸痛、神經、泌尿、眼睛、聽力、牙齒、癌症、藥物使用等問題,都是銀髮族常見的健康問題,尤其「三高」問題最多,更要留心「骨質疏鬆症」 ...

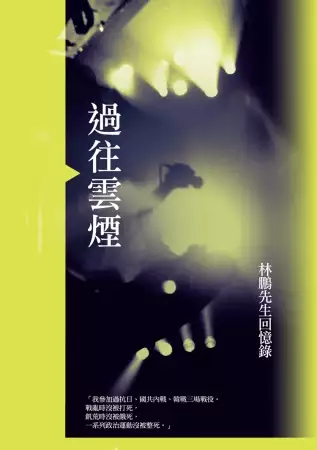

過往雲煙:林鵬先生回憶錄

為了解決長者問題 的問題,作者林鵬 這樣論述:

「我參加過抗日、國共內戰、韓戰三場戰役。 戰亂時沒被打死, 饑荒時沒被餓死, 一系列政治運動沒被整死。」 本書為書法家林鵬先生回憶革命戰爭時代的人和事。 藉回憶故人從歷當年戰爭的實況,並憶及在文革時曾被劃為右派分子之經過和省思。 本書特色 作者回憶過去參加革命戰爭時的種種經過,雖然在文革時劃為右派分子,卻不放棄自己更加努力的閱讀書籍,最後成為一位知名的書法家。 作者簡介 林鵬 字翮鳳,號蒙齋、夏屋山等。1928年2月生,河北易縣人。1941年參加工作,1958年轉業至山西。曾任中國書法家協會山西分會主席,中國書法家協會理事、創作評審委

員會委員。出版著作有《丹崖書論》、《蒙齋讀書記》、《林鵬書法》、《蒙齋印話》及長篇歷史小說《咸陽宮》等。 序 不能宣傳的抗日英雄-回憶樊金堂 白髮青山兩無言 回憶陳亞夫 英雄失路張學義 馬義之的文昭關 南管頭人 尋訪御射碑記 竇大夫祠觀感 傅山與交山義軍 紫塞雁門 感受陽謀 龍居回憶 常平回憶 童蒙憶零 我所經歷的戰爭 戰壕裡的民謠 荷花的品格 艱難與獨特-回憶王螢 回憶李玉滋 紀念王朝瑞 憶梁寒冰-閒話儒法鬥爭史 記袁毓明-東花園雜記之一 那一年,那一天 我的罪孽(原名:苦菜窪) 康八里章 孤萍浪記 李斯的性格 序幕的尾聲:方其夢

也 蒙齋印話 新絳筆贊 金包公傳說 《丹楓閣記》真跡發現始末 涿州行 附錄一 三打紅山包 附錄二 愉快的勞動 序 一 林鵬先生是我敬重的一位長者。 打定主意要寫個痛快的文章,一起首竟是這麼一個平庸的句子,不知將來林先生看了會怎樣,此刻我就先覺得彆扭,不是怠慢了林先生,就是怠慢了我自己。 改吧,似乎也不好改。因為林先生確實是我敬重的一位長者。 問題出在,我不是一個能很規矩地敬重某個自己敬重的人的人,他呢,也不是個能很規矩地端著架子等著叫敬重他的人來敬重的長者。 越說越糊塗了,還是說兩件事吧。 林先生是個書法家,這沒說的

,毛病出在他以為他靠靈性成了書法家,只要他一指點,再愚鈍的人也能成了書法家。一次在他家裡,前幾年了,現在不會了,他說:石山吶,你只要照我的法子練上兩個星期,就成了書法家了。找兩幅自己喜歡的書法家寫的字,字數不要多,一首七言絕句,一首五言絕句,照著寫,寫熟了,到了哪兒都是這兩幅,別的不管他怎麼求,就是個不寫。時間一長,架子也有了,名氣也有了,不是書法家是什麼? 我心裡直笑,這是教沒文化的官僚的辦法,韓某人怎麼會來這一套。說出的話卻是,林先生吶,這麼一來是成了書法家,且是出自林門,只是你的弟子那麼多,我現在才列於門牆,將來見了你那些弟子,我該叫什麼,叫師兄還是叫師叔?―我還是好好當我的三流

作家吧。 林先生一聽,哈哈大笑。此話遂撂過不提。 再一件事,也與寫字有關。他知道我平日是寫字的。一次聊天過後,要走了,問我,要紙嗎?隨手指指地板上堆的宣紙摞子,有一人高,全是別人送的。我說要。他說,你自個拿吧。 將上面的幾令翻了一下,抽出一令我覺得好的,扛起便走。 從老先生家這麼拿東西,只有林先生家敢。我知道,他是真心給,不是客套,他也知道我要就是要,不要就是不要,不會扭捏。要是別處,先不說會不會這麼說,就是說了,要和不要我是會掂量一下的。一掂量準壞事,―我是個窮到連紙也買不起的人嗎? 下次見了林先生,說起練字,我說,林先生的紙真好,寫起來的感覺就是不一

樣。他驚喜地說,是嗎?別人送我的都是好紙。我說,我家裡也有好紙,只是一用好紙寫,總也寫不好。用林先生的紙就不同了,白來的,寫壞了不心疼,心態放鬆,筆下也就有了靈氣。林先生聽了,哈哈大笑,說:「那你以後就隨便拿吧。」 以後他再不提拿紙的事。可我知道,只要我開口要,他還是會給的。 敢隨意說話,敢隨意行事,這就是我敬重林先生的表現。 允許我隨意說話,允許我隨意行事,這就是林先生品德學問之外,更讓我敬重的地方。 雖未能列於門牆,林先生還是把我當弟子看待的。只是我這人在尊師面前,總也沒個正經的時候,比如共同外出赴宴,要上台階了,我會過去攙扶一下,給了別人,這樣的事,做就做

了,絕不會說什麼的,我不,一邊攙扶一邊總要說「有事弟子服其勞。」每當此事,林先生總是推開我,去去去。我呢,也只是在這樣的地方表現一下,待到了餐桌上,就只顧自己大快朵頤,絕不會說什麼「有酒食,先生饌」了。 有了這樣的亦師亦友的關係,當領了林先生之命,要為他新近編成的散文集寫序的時候,就會知道,我會怎樣的盡心,要寫成一篇怎樣痛快淋漓的文章了。 還得說是怎樣領命的―與林先生有關的事,沒有一件不是既見情誼又見個性的。 上個月吧,去了林府,剛落座,老先生說他的散文集編起來了,隨即說:「序,你寫吧。這是你鼓動我編的。一萬字,不能少!」 我心裡苦笑,有這麼讓人寫序的嗎,定下了

字數不少於一萬。我從沒有寫過這麼長的序。可是―當時就沒有可是,只有現實--就坐在林先生面前,就聽到了林先生的話,能說的話只有一個字,行。 二三十年的交往,林先生從來沒讓我做過力不能及的事,凡是他讓我做的事,我也從沒有撥過林先生的魂兒。真用得上那個俗之又俗的流行語:說你行,你就行,不行也行。 其時我正在寫一部書,唯一的軟話是,寬限幾天行不行。 林先生說,也不能太遲。 這不,我的事一撂過手,就緊著看起林先生的散文集子。他老人家做事,從來是大手大腳,像這樣的書稿,要是我,列印上一冊也就行了,他竟用四號字,印了不知多少本,且裝訂得跟真書一樣。看這樣的書稿,簡直是一種享受

,不像是在看書,倒像是在批公文似的。 不光看了這本書,還看了先前送我的《丹崖書論》、《平旦札》,連他的書法集也翻了出來。 看林先生的書,一是痛快,越看越痛快,一是敬重,越看越敬重。 二 敬重的根基是佩服。 佩服的根基之一是經歷。 一個中學生考上北大清華,也佩服,佩服的只是單薄的聰明,一個赴緬甸作戰的遠征軍老兵,你只要見了,就只有佩服,不是別的,是豐厚而苦難的經歷。 林先生是有大經歷的人。不知道他的經歷,很難理解他這個人。 要捋清他的經歷,非得編個年表不可。還真的編了,抄錄下來太長,且簡略述之。 林鵬,原名張德臣,後改林鵬,字翮

風。河北易縣人,生於一九二八年農曆正月廿八。一九四一年入晉察冀邊區革命中學讀書。一九四三年任區幹部。一九四五年以正連級入伍,任晉察冀一分區團、師政治部通訊幹事。一九五二年赴朝參戰,任六十五軍戰地記者、報社主編。一九五八年轉業到山西,歷任山西省人事局秘書,省革委會業務組幹部組副組長,省輕工廳科技處處長。 光看這些,不過是個有著革命經歷的老幹部。這樣的人多的去了,若要佩服,去了榮軍敬老院,進了門就得一步三磕頭,直到爬著出來。 再看下面這些。 改革開放以來,聲名大震,曾任山西省書法家協會主席,中國書法家協會理事,創作評審委員會委員。為山西省書法家協會名譽主席、山西大學美術學院

客座教授、太原師範學院名譽教授。出版著作有《崖書論》、《蒙齋讀書記》、《平旦札》、《林鵬書法》、《蒙齋印話》,長篇歷史小說《咸陽宮》。還有即將出版的這本--《過往雲煙》。 還不行。大陸省區(含直轄市)書協主席,一屆就三十個還掛零,加上曾任,比我家的祖宗牌位還要多。就是出了那麼多書,也沒有什麼可稱道的,我周圍的文人朋友,哪個不是十幾部二十部? 說到底,經歷不是一個又一個的層級(官職),也不是一冊又一冊攤開的書本,這些都是直線的,平面的。經歷是一個豐厚的存在,是巍峨的山巒,更是山巒上升騰起的雲嵐。不是仰首可視的豐碑,也不是抬腿可進的殿堂,就是那麼一個歷盡滄桑,又渾身正氣的人。

真正的經歷,不是多少了不起的偉績,要的是曲折,乃至挫折,入死出生的驚懼。 這才是林先生經歷中最為可貴的,也是讓我由衷佩服的。不必詳述了,有位朋友正在寫他的傳記,相信看過的人,會同意我的這個看法。這裡連簡略述之的必要都不必。林先生有首名為《回鄉》的詩,既見經歷,見性情,也見才華。詩曰: 書劍飄零四十年,歸來依舊老山川。 項上得腦今猶在,肚裡初心已茫然。 丹心碧血成底事,白髮青山兩無言。 小子狂簡歸來晚,尚有餘力綴殘篇。 對了,無意中寫出了經歷的真諦,就是,只有昇華為性情的經歷,熔鑄進才氣的經歷,才是讓人敬重的經歷。 還有一首詩,也頗見性

情,不妨也抄在這裡: 吊兒郎當小八路,自由散漫一書生。 命中註定三不死,胡寫亂畫老來風。 這裡的三不死,用他自己的話說,就是:「我經歷過三個戰爭,抗日戰爭、解放戰爭、朝鮮戰爭,沒有被打死,困難時期沒有被餓死,一系列的政治運動沒有被整死。」(《丹崖書論》第二三五頁) 這經歷,用他的話,還有一種更為簡潔的表達:挨整三十年,讀書三十年。 看了這些經歷,瞭解了他的性情,他的才氣,就知道這是一個怎樣的人,這樣的人有多高的志向,積三十年之功,能做出怎樣的業績了。 前面說「挨整三十年,讀書三十年」,還應當加上「著述三十年,精進三十年」。 精進一詞不好理

解,我的本意是,有人有著述而無精進,比如在下,有人有精進而無著述,比如時下不少高談闊論,而一下筆便露怯的學者。林先生則反是:會讀書,善思考,呈才使性,多方建樹,筆走龍蛇,碩果累累。最能說明這精進成果的,該是經過三十年的磨礪,終於成為一代名書法家、名作家、名學者。 這是人生的大成功,也是挨整的大成功。 挨整與成功之間的關係,當他自己還氣猶填胸之際,倒是他的老首長,北京某部劉紹先政委先他一步,看了出來。九十年代初,一次去北京,去看望老首長,劉政委說:「林鵬,你應該感謝你挨得那些整。你要是不挨整,你能讀了書,能寫出長篇小說,能寫學術隨筆,能寫一筆好字嗎……跟你一發子的多了,誰能像你。

」 既已寫了林先生的經歷,且將以之作為下面談論他的散文的依憑,不妨在這裡,也將他的書藝與學問作一概述,這樣,後面說起他的散文,就更實在了。 他是當今的草書大家。料不到的是,其起步竟是篆刻。學篆刻,是為了學會篆字讀《說文》。為什麼讀《說文》。是為了學習古典文學。這個路子,是他轉業到山西後,因工作之便,結識了從教育部下放到山西的右派分子,語言學家孫功炎。孫先生給他說的:「把《說文》攻下來,直接就攻讀十三經、先秦諸子……把眾經諸子攻下來,你再看這些(他指一下我正在看的唐宋八大家文集),就像大白話一樣。」(《蒙齋印話》) 於是便下了十幾年的功夫,由篆刻而篆字,由《說文》而先秦經

典。 這是起始,也可說是最初的功夫。接下來就分作兩途,一是書藝的發展,一是學問的發展。 書藝的發展,有一個篆書而草書的過程,仲介則是明清之際的山西草書大家傅山先生。是理之必然,也是性之必然。有了篆書的底子,再進入草書,這是一些研究林氏書法的人,不大注意的。從最規整的,到最草率的,其成功的奧秘或許在這裡吧? 學問的發展,則是由眾經諸子,到專注一經一子,一經者,《禮記》也,一子者《呂氏春秋》也。 書藝與學問相糾結的,則是傅山研究,《丹崖書論》。 學問與寫作相糾結的,則是長篇歷史小說《咸陽宮》。 直到二十世紀終結,他還不知道,他還有另一樣大本事,這便是

盡情盡性而又元氣沛然的散文寫作。 想到他初到部隊,是通訊幹事,後來做到軍報的主編,擅長的是通訊寫作,我的腦子裡,登時就閃過一個意象:一條蛟龍,幾十年騰雲駕霧,興風作浪,到了耄耋之年,一回頭,又咬住了自己的尾巴。 一切都是機緣的巧合,一切都是命運的撥弄。一句話,一切都是才情的使然。 陳亞夫政委有一次對我說:「林鵬,我是一九二八。」我說:「這個時間好記,我是一九二八年出生。」他繼續說:「從一九二八年到一九三八年,這十年間,我在保定一帶做地下工作,我沒有被敵人逮住過。如果被敵人逮住一次,文化大革命這一關,我就過不了。」他又說:「我一共上過三年中學,被開除三次。我是滿城小苟村人。我

們村很小,專為抓我設了一個局子。(國民黨時期縣警察局的派出機構,俗稱『局子』。)我每次回家,回來都是從大門進家,走時都是翻後牆跑掉。」陳政委對我說這些話,是在一九八二年的秋天。陳政委說這話,史進前在座。我雖然沒有做過地下工作,我能想像出那是非常艱難非常危險的工作。況且正是這個時間,保定一帶發生過有名的「高蠡暴動」和「五里崗暴動」等等,陳政委都是直接參與了的。陳政委同劉寧一的關係非常好。劉原名史連甲,滿城人,上述暴動的領導人之一。 一九三八年,楊成武帶著一一五師的獨立團來到狼牙山一帶。首先打聽陳亞夫在什麼地方。那時,陳亞夫已經組織起來一小股抗日武裝。所以,八路軍一來,陳就入伍,成為領導幹部。

不久就擔任團政委。解放戰爭中,陳亞夫擔任師政治部主任和師政委。他任師政治主任時,起初我在團政治處當幹事,後來到師政治部宣傳科當幹事。他是我的名符其實的老首長。入朝時,陳亞夫是一九四師政委,劉紹先是主任。我是六十五軍政治部報社的編輯。過江前,我同當時的保衛部的副部長齊振華一起臨時下放一九四師,齊是政治部副主任,我是黨委秘書。我們跟隨一九四師,參加了五次戰役。五次戰役以後,我們又一同回到軍政治部來。回憶別人,總離不開自己的經歷,也就是自己的位置,這是要交代清楚的。

長者問題進入發燒排行的影片

陳章明因為淨係識長者問題,所以註定要做「關公」?

852郵報

http://www.post852.com

從療癒性環境探討高齡失智者園藝活動課程之模組效益-以臺中榮民總醫院 日間照顧中心為例

為了解決長者問題 的問題,作者葉育瑄 這樣論述:

園藝活動對於失智症患者之效益已被證實,且也被運用在醫療或是長照機構,但園藝活動課程的類型多樣,本研究將探討何種類型的課程操作、設計以及安排,對於高齡失智者在活動中所獲的效益有較佳的幫助,並從療癒性環境的角度切入進行研究設計,進一步了解療癒性環境營造過程對於高齡失智者的效益。本次研究以臺中榮民總醫院日間照顧中心場域,並以其中簽屬家屬授權同意書之高齡失智者共計11位做為研究對象。 本次研究採用種植類、工藝類、飲食類三類型課程進行安排,透過12周連續性的課程設計,並以園藝福祉效益量表進行單組前後測以評估高齡失智者在過程中所獲得之園藝福祉,考量各受測者之失智程度不同,可能會影響其口語、理解等反應上

的差異,因此在實驗過程搭配質性評估,採用參與式觀察法進行,透過活動的參與,觀察受測者在課程活動進行中的反應、行為,作為後續分析的相關依據。從研究結果顯示,高齡失智者在進行園藝活動課程中,不論是種植類、工藝類或是飲食類課程,對於高齡失智者所獲得的園藝福祉有正向的效益。但在三組類型的課程的園藝福祉比較中除了園藝知識以及環境觀察項目,在其他園藝福祉項目中並無顯著差異,也說明對失智長者而言在個別課程都能有獲得正向的效益,但課程類型之間並無法區分出哪一類型對於長者的園藝福祉有更好的效益。療癒性環境帶給失智長者的效益除了對於情緒的改善外也有助於提升長者在環境的觀察力,透過課程所共同完成的作品、植物,不論是

種植課所種植的植物,或是工藝課程之作品,亦或是飲食類所使用的植物都是成為療癒性環境中重要的元素,不論擺放在室內或是室外,都能提升長者對於環境觀察效益也能使長者產生對於環境的認同感。在課程設計建議方面,針對失智程度較低的長者,種植、工藝以及飲食類型都相當合適,在課程的安排上除了懷舊的元素外,亦可加入較為創新或是別於以往生活體驗類型的課程內容,對於中重度的長者則建議戶外種植為佳,除了軟性的課程外,亦須搭配實體的空間安排,讓長者在過程中所獲得的效益有加成效果,透過本研究結果可提供未來進行高齡失智者之課程設計參考。

芳香介入對失智個案躁動行為之成效

為了解決長者問題 的問題,作者丁羿云 這樣論述:

背景:台灣地區每84人中即有1位失智者,失智症可能對個案及家人造成身體、心理與生活上的影響,其中躁動為主要症狀之一。過去部分研究發現芳療可以使人鎮靜和放鬆,可能達到改善躁動的效果。但使用效果不一,台灣尚無失智詳細運用成果。研究目的:(一)探討失智症個案的躁動行為;(二)探討失智個案接受芳香介入前、中、後之躁動行為的變化;(三)探討有、無接受芳香介入之個案,其躁動行為的差異。研究方法:以實驗式設計,隨機取樣選取符合條件的機構失智長者,提供輕、中度失智長者為期四週,每週5天、每天2.5分鐘的手部塗抹與每天2小時擴香法介入措施,並以中文版機構用Cohen-Mansfield躁動量表評估個案基準點(

T1)、第二週(T2)、第四週(T3)的躁動行為。研究結果:實驗組、對照組各17人,基準點方面兩組之各項躁動行為與總分皆無顯著差異。以廣義估計方程式(Generalized Estimating Equation, GEE)檢定措施前、措施中、措施後躁動行為的變化。研究發現在四週的躁動行為方面,實驗組在T3的非攻擊性身體行為、非攻擊性語言行為及躁動總分顯著較T1、 T2改善。對照組T3的非攻擊性身體行為顯著較T1、 T2惡化,其餘行為並無顯著變化。將兩組有顯著差異的性別及年齡列為控制變項,以GEE分析兩組的差異,發現在四週整體趨勢上,實驗組非攻擊性身體行為顯著低於對照組,而攻擊性身體行為、非攻

擊性語言行為、攻擊性語言行為則沒有顯著差異。本研究結果表示薰衣草及香蜂草的芳香介入有效改善部分躁動行為,期望藉由本研究的結果,做為未來失智者臨床與社區照顧人員之參考。關鍵字:失智、躁動行為、芳香介入

長者問題的網路口碑排行榜

-

#1.長者常見10大健康問題_談慢性病 - 常春月刊

長者 常見10大健康問題. 分享文章 line. 字體小中大. 瀏覽人次:37440 返回列表. 老人家多半有慢性病,其他如呼吸道、酸痛、神經、泌尿、眼睛、聽力、牙齒、癌症、藥物 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#2.長者常見疾病 - 港島東健康資源網

電休克治療; 長者照顧安排; 經濟援助等 ... 者要保持心平氣和,冷靜地觀察及記錄患者所表現的行為,留意引致行為上出現問題的起因和後果,而加以處理. 於 www.healthyhkec.org -

#3.不只是老番癲-老人精神問題 - 雲林縣政府

除了妄想、幻聽及視幻覺也是老人失智常合併的精神病徵。 照顧患者最困難的就是它的行為問題。一九八八年一研究於回顧127位老人癡呆症的門診病患 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#4.銀髮族看病百問長者常見10大健康問題 - 台視

老人家多半有慢性病,其他如呼吸、酸痛、神經、泌尿、眼睛、聽力、牙齒、癌症、藥物使用等問題,都是銀髮族常見的健康問題,尤其「三高」問題最多,更要留心「骨質疏鬆症」 ... 於 www.ttv.com.tw -

#5.探討老人需求及社會支持服務的現況

陳伶珠(1999)綜合國內研究歸納出老人問題及需求有醫療、經濟、退休再就業、社會參與、家庭照顧、人際關係、心理調適、長期照顧、居住安排、年金保險、交通、教育學習、 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#6.改善失智長者精神問題行為新竹榮家推動多元非藥物治療

也就是65歲以上的年長者每13 人即有一位失智者,而80 歲以上的年長者則每5 人即有一位失智者。失智症患者中,大概有90%以上的患者會出現問題行為,在臨床 ... 於 www.cdns.com.tw -

#7.銀髮樂活 - 環宇國際文化教育基金會

根據內政部老人狀況調查報告顯示,老人對未來生活最擔心的前三項問題包括身體健康、經濟保障及生病時之照顧需求;而健康的積極定義,不僅是減少疾病與失能的發生,更 ... 於 icef.org.tw -

#8.獨居女性高達2.5萬人!善用4大政府資源、健康獨居不憂鬱

女性獨居老人最常面臨的問題? 女性長者獨居的原因大多以未婚、離婚、喪偶或不與子女同住為主;根據內政 ... 於 helloyishi.com.tw -

#9.常見問題Q&A - 高雄市政府社會局

問題 主旨. [老人福利類] 仁愛之家自費安養之收費標準為何? 回覆內容, 一、申請辦法:直接向本局仁愛之家申請,待排到候位時,將通知體檢,並於收到體檢資料後進行入家 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#10.空巢老人與養老觀念 - 通識·現代中國

隨着人口平均預期壽命延長和生育率的下降,加速人口老化,空巢老人問題越趨嚴重。如果獨生子女一旦不幸離世,父母就會陷入孤苦無依的境地,晚境更加堪憐。空巢老人問題的 ... 於 ls.chiculture.org.hk -

#11.社區老人多元照顧團體活動效益之探討

應問題,並預防老人問題的發生(厲寶蘭,2009)。 有學者提出團體對老人的意義為可讓老人分享想法、信念及生活經驗,老人透過在. 團體中意見交流、澄清,建立新觀念,也 ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#12.分享自己隨想的銀髮族相關政策和議題 - 中華民國老人福祉協會

生育率超低,少子化問題超級嚴重,形成「生之者寡、食之者眾」或者「支撐人口」不足之窘境。衝擊到的層面頗廣,政治、經濟、社會、和文化都受到衝擊。例如:社會保險主要是 ... 於 www.elderly-welfare.org.tw -

#13.2 招預防改善9 個常見老人腳部問題(與原因)

腳部時常是身體的重要反映部位,所以當有某些特定疾病時也會引發相關問題,但因範圍過於廣泛,這裡列舉的問題將聚焦在常見的年長者足部問題,而非以“腳部 ... 於 www.crew.com.tw -

#14.老人厭食失能風險飆40%!10個問題算出罹病機率營養師9招讓 ...

老人最怕吃不下、睡不著。根據日本研究發現,罹患厭食症的老人,不但衰弱機率高2.5倍,失能風險也會增加40%!吞嚥障礙就是老人厭食症的一大關鍵因素 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#15.張慶光/「老人」是答案,不是問題 - 元氣網

在陪伴小朋友的過程中,老人家更因此而感受到生命活力,反而激起其注重健康的意識。老人,對於少子化,是答案,不是問題! 針對高齡者退出職場而產生的 ... 於 health.udn.com -

#16.長者面對變老的階段與心理調適- 林娟芬 - 台灣基督長老教會

「貧」則是退休後因無固定工作導致收入減少,經濟困難;老來窮困,就牽涉到醫療和健康問題,甚至影響老人的娛樂休閒和生活品質。「孤」是指寂寞和空虛,是老人心理和精神的 ... 於 www.pct.org.tw -

#17.長者吞嚥問題 - 長者健康服務

引致吞嚥問題的原因: · 患有慢性疾病如:中風、柏金遜病、認知障礙症等 · 進食時太急速 · 配戴不合適的假牙以致咀嚼食物出現困難 · 食物太硬、太大、太滑或太黏較難吞嚥 · 進食 ... 於 www.elderly.gov.hk -

#18.透視家庭照顧者:24小時寸步不離、每天呼吸屎尿味你準備好過 ...

除了一定要安排一個人在家照顧父親以外,盥洗也是大問題。 ... 徐先生描述大部分能來互助家庭的長者,失智程度都還不算太高,但大家也都有心理準備, ... 於 www.ilong-termcare.com -

#19.(一)日常生活照顧 - 失智症社會支持中心

1. 定期健康檢查及門診追蹤治療:維持失智長者身體健康,避免因身體不適而出現混亂行為。 ... G. 記錄排便情形,長時間未解尿或解便時,注意有無便秘或尿路感染問題。 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#20.常見有關老人虐待, 忽視,剝削問題集

本單張是為提供組織回答有關老人虐待,忽視,剝削問題時參考而設計。很多時候,面對一些難以回答 ... 族的年長者,且當他們與社會支持系統脫節時,虐. 於 eldermistreatment.usc.edu -

#21.衛生所-北門區-「高齡者幸福居」-北門區長者需求評估座談會

... 北門區截至106年5月, 65歲以上長者人口更高達16.9%,已正式進入「超高齡社會」。 ... 臺南市北門區長者需求評估座談會」,主要目的在於從高齡者的觀點來提出問題 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#22.認識高齡長者的吞嚥問題 - 高雄榮民總醫院

四、造成年長者吞嚥障礙的原因有哪些. 腦中風、頭部損傷、帕金森氏症、神. 經肌肉障礙、失智症、腫瘤等疾病(例如:. 口腔癌、鼻咽癌、食道癌)、老化等,皆會. 造成不同型 ... 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#23.安樂居談長者面臨的十大問題 - 星島日報

第三就是統稱的老人病,例如肌肉退化萎縮,造成的行動不變等…現今社會「老人病」年輕化的趨勢開始存在,年輕人會罹患疾病,但相對來說,老年人患病的機率 ... 於 www.singtaousa.com -

#24.老窮危機》日本下流老人現象成國家危機 - 工商時報

日本2021年65歲以上人口超過3,600萬創新高,75歲以上比例也首度逾15%,足見日本人口老化益形嚴重。人口高齡化衍生的「老後貧窮」、「下流老人」等問題 ... 於 ctee.com.tw -

#25.失智症好難發現?醫推「簡單8問題」考一下家中的老寶貝

點評:快回去考考爺爺奶奶! ETtoday健康雲. 小 中 大. 失智症,老人。 於 health.ettoday.net -

#26.靜坐幫助長者改善睡眠問題 - 揚生慈善基金會

為了幫助有睡眠障礙的長者,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究團隊針對正念靜坐是否能促進長者的睡眠品質進行研究,以平均66.3歲、有睡眠問題的長者為對象,隨機分成 ... 於 www.ysfoundation.org.tw -

#27.高齡長者常見營養問題 - 北新醫院

由於年紀的增加,生理功能逐漸老化,可能會造成一些問題影響到營養的攝取如下:. 1. 過多熱量攝取會造成肥胖,增加心血管疾病、糖尿病和某些癌症的 ... 於 peihsin.com.tw -

#28.老人心理與輔導的策略

老年問題,不只是「老年人」的問題。高齡社會的來臨所帶來的問題,其. 中有關高齡的心理問題,更是不少高齡者共同存在的現象,應如何加以輔. 導,乃為關注高齡者生活的 ... 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#29.臺灣高齡者的居住狀況與機構照顧的需求趨勢

未來是否會遭遇外勞引進困難致. 人力短缺的問題,還有待觀察。總之,機構. 式照顧的需求,未來很可能隨著臺灣人口快. 速老化、老人人口增加而顯著增加, ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#30.問題行為 - 天主教失智老人基金會

問題 行為 · 失智症患者中,大概有90%以上的患者會出現問題行為,這些問題可能不會同時出現在一個患者身上,且依病患的病程不同會有嚴重程度的差異。 · 表1. 失智症長者的一般 ... 於 www.cfad.org.tw -

#31.年長者之吞嚥問題

老年人的吞嚥問題相當普. 遍,而且很容易引起併發症,因此,吞嚥的問題不只對老人生命造成威脅,對老. 人生活品質的重要性更不在話下。 年長者吞嚥問題的原因. 1.因年齡 ... 於 www.slh.org.tw -

#32.高齡長者心理健康議題

當然,如此下去,從事生活大小事就容易產生問題。 人不能改變這個自然存在的老化定律,但可以改變自己去適應這樣的轉變。正所謂,適者生存,不適者淘汰 ... 於 ageing.nhri.edu.tw -

#33.香港獨居老人問題 - Yahoo奇摩新聞

隨著超高齡化社會來臨以及家庭結構的轉變,不只台灣,「獨居老人」也成為香港社會一個越來越嚴重的問題。這個族群常常被忽視,缺乏陪伴和關注, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#34.面對「超高齡社會」大魔王,台灣長照體系如何應戰? - 泛科學

透過與陽明交通大學衛福所李玉春老師的專訪,一起瞭解長照問題的癥結與解 ... 年後台灣人口中會有超過20% 為65 歲以上的長者,按此速度發展,到了2065 ... 於 pansci.asia -

#35.高齡的睡眠變化- 衛教資訊- 馬偕紀念醫院精神醫學部

長者 的睡眠結構也會改變,深睡期變得比較少,容易中斷,所以很容易因為尿意或聲音而驚醒。生理節奏的提前本身沒有什麼問題,可是比較常見的問題是,沒事情做就去躺床。 於 www.mmh.org.tw -

#36.長者常見的皮膚問題 - 流金頌

業人員的老年專科知識,使其為長者. 群提供更高質素的跨專業服務。 Page 5. CADENZA Training Programme. 培訓對象:. •市民大眾. 於 www.cadenza.hk -

#37.老了最怕四大問題釀失能!長照趨勢走向多元及復能 - Heho健康

台灣即將步入超高齡社會,年長者照護也有新的趨勢,台灣銀髮產業協會理事長李宗勇指出:「現在老人照顧比起過往需求更多元,除了不要老化那麼快,更加是重視『復能』 ... 於 heho.com.tw -

#38.長者貧窮 - 香港樂施會

政府現正坐擁龐大儲備,樂施會建議政府應增撥資源,增加社會福利及醫療服務的經常性開支,保障有需要的長者能獲得足夠的社會保障及醫療服務。 數字看本港長者貧窮問題. 兩 ... 於 www.oxfam.org.hk -

#39.長者社區資源整合工作站-您有健康問題我幫您解決<造橋鄉衛生 ...

隨著社會變遷與醫療衛生的進步,我國人口老化及平均餘命持續延長整體人口結構趨向高齡化,苗栗縣口老年人口比例逐年上升,造橋鄉老年人口比率為21.59% ... 於 www.mlshb.gov.tw -

#40.長者樂齡生活不快樂疫情衝擊長照機構 - 鏡新聞

長照機構在疫情期間,面臨很多考驗,最大的問題就在年長者免疫力差,群聚在一起容易染疫,加上如果照服員染疫,人力更是吃緊。還有不少長照機構, ... 於 www.mnews.tw -

#41.高齡化社會的悲歌獨居老人難生存 - PeoPo 公民新聞

以致除了上述問題外,還得避免受歹徒所騙或失智症等問題。 △(表一)衛福部公布109年獨居老人年齡層分布統計圖表. 長者孤獨死 疫情恐成新隱憂. 於 www.peopo.org -

#42.陪伴失智長者,學會解決問題能力| 陳虹瑾 - 遠見雜誌

學生和各自負責的長者互動,幾名長者表情淡漠的玩著套圈圈,負責照顧學生鼓勵著:「哇,套中了,好棒!」 「這裡,像是老人的幼兒園,」一名失智症患者 ... 於 www.gvm.com.tw -

#43.長者夜間外出問題大失智忘了回家路 - 三星傳媒

長者 夜間外出問題大失智忘了回家路-(記者廖承恩/雲林報導)88歲的老婦人 ... 民眾見長者深夜在馬路上緩慢行走相當危險,立即向斗六分局公正派出所通報 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#44.長輩安心、活力不老」 近8成民眾肯定長者能力! 自信活力迎樂齡

「社會親老、長輩安心、活力不老」 近8成民眾肯定長者能力! ... 只近6成長者認為老人「有解決問題能力」;僅2成8的民眾同意老人「是體弱多病」,但超過5成受訪長者則 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#45.【長者網紅】無齡感老人打動網民老年問題不容小覷 - 香港01

長者 為自己建立起一個獨特的老年文化,甚至超越年輕人文化,吸引更多外媒和研究者。大前研一在《低欲望社會》一書中提出「老年人公害綜合群」現象: 於 www.hk01.com -

#46.老人照顧失智老人問題更嚴重 - 人間福報

高齡90老人扮演照顧者角色力不從心健康服務中心須介入 【記者陳瑞娟台北報導】台灣步入高齡社會,失智症比率也愈來愈高,台北市信義區健康服務中心訪視社區長者發現, ... 於 www.merit-times.com -

#47.【照顧長者】如何面對家中老人難相處的一面 - 老友宅醫

在健康老化的過程中,家人們的支持與陪伴、溝通和換位思考,都可以軟化老人家,同一起面對困難,一起解決問題。 Tip:先評估父母所涉風險程度,若屬高風險,你要介入;若 ... 於 www.doctornowhome.com -

#48.周全性評估 - 台灣整合照護學會

高齡長者醫療上的困難. Medical Complexity and ... 如何評估老年人複雜的問題呢? ... 醫療問題. –功能狀態. –社會心理問題. • 周全性評估內涵:. 於 www.taic.org.tw -

#49.認識心理社交健康 - 香港中文大學

認識心理社交健康 · 長者如何可以達致心理社交健康的狀態? · 壓力與鬆弛 · 為祖父母之道 · 老化不單是一個關乎長者個人的問題,在我們的社會中更與家庭連上密切的關係。在一個 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#50.老人心理健康促進 - 中華心理衛生協會

尤其失能者在逐漸退化的過程中面臨行動不便、漫長復健之路導致無安全感、自我價值低落、憂鬱、焦慮等心理問題;失智者在身心功能逐漸退化的過程中亦 ... 於 www.mhat.org.tw -

#51.【醫師觀點】年長者爬山沒問題嗎? - Hikingbook

相信許多人在山上,都遇過健步如飛的年長者,除了佩服他們「老當益壯」之外,你知道嗎?銀髮族在高山上,適應力其實是比年輕人跟兒童要來的好的喔!為什麼會這樣呢? 於 hikingbook.net -

#52.年長者常見營養問題- 銀髮專欄

營養師訪視的個案家庭不少,最常接觸到的就是年長者經口攝取的問題,常見導致營養 ... 此外,蔬果類也容易成為攝取不足的食物種類,許多年長者將蔬菜咀嚼完、菜汁吸乾 ... 於 swd.wda.gov.tw -

#53.台灣鄉村老人面臨的問題及因應對策(上) - 臺中區農業改良場

一個社會發生人口老化現象後,不僅需要對因老年人口的增多所產生的老人問題,更為因應人口之老化,社會必須投入更多的醫療照顧成本及老人福利工作。台大教授張苙雲(1984 : ... 於 www.tdais.gov.tw -

#54.失智人口知多少 - 台灣失智症協會

也就是說65歲以上的老人約每13人即有1位失智者,而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。 依此流行病學調查之結果,每五歲之失智症盛行率分別為:65 ... 於 www.tada2002.org.tw -

#55.【情緒健康】長者情緒問題 ... | By EHC HK | Facebook

老人科專科—馮佩雯醫生,為大家分享 長者 常見既情緒 問題 及症狀。當 長者 有情緒 問題 ,佢地唔識表達,我地呢個時候更加應該包容、體諒。留意醫健頻道,學習更 ... 於 www.facebook.com -

#56.高齡犯罪翻倍,只為入獄求溫飽.... 日本「下流老人」越來越

日本2021年65歲以上人口超過3,600萬創新高,75歲以上比例也首度逾15%,足見日本人口老化益形嚴重。人口高齡化衍生的「老後貧窮」、「下流老人」等問題 ... 於 esg.businesstoday.com.tw -

#57.你準備好了嗎? 照護失能長者應有的理念與態度

突如其來的照護問題打亂了原已逐漸穩定的生活模式,八妹陷於極度焦慮、無助和無奈的情境,不知接下來將要如何面對和因應… 嘉仁突然遭遇中年失業,無預警的頓失家裡主要的 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#58.關懷老年人身心靈的照顧問題 - 愛買

關心家中長輩的健康除了身體上的病痛之外,也要進一步照顧到老人精神上的需求喔! 於 www.fe-amart.com.tw -

#59.長照問題面面觀,該如何超前部署——陽明交通大學衛福所 ...

台灣是世界上人口老化速度最快的國家,根據國發會的推估,5 年後台灣人口中會有超過20% 為65 歲以上的長者,按此速度發展,到了2065 年,老年人口會占全台人口的四成 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#60.高齡社會之老人健康和社會照顧 - 政大機構典藏

些健康問題在每一位老人身上的不同組合,造就了老年人口寬廣的健康光譜, ... 服務:提供長者工作機會、在衛生、教育、福利等有關兒童福利之機構中,. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#61.10個銀髮族困擾,10個聰明的NPO解決辦法!(上)

不論是像的地方、不像的地方,都產生老人相關的各面向問題;在眾多專業、有創意的NPO的苦思下,一個個聰明、善用資源的解決方法誕生。馬上來看看十個NPO解決老人問題的 ... 於 npost.tw -

#62.高齡化社會來臨如何以科技共創快樂生活? - 工業技術研究院

醫療技術的進步延長了人類的壽命,少子化趨勢則預告高齡照護的問題已無法完全仰賴 ... 日前於工研院舉行的「2014 樂齡悅活科技論壇」,針對要讓長者能享有愉快且有尊嚴 ... 於 www.itri.org.tw -

#63.虐待長者問題工作小組 - 社會福利署

虐待長者問題工作小組由社會福利署助理署長(安老服務)擔任主席﹐成員包括有關政策局、政府部門、醫院管理局、香港社會服務聯會、專上學院及社會服務界的代表。 於 www.swd.gov.hk -

#64.長者夜間外出問題大失智忘了回家路 - 蕃新聞

(記者廖承恩/雲林報導)88歲的老婦人晚間在斗六市成功路徘徊許久,民眾見長者深夜在馬路上緩慢行走相當危險,立即向斗六分局公正派出所通報, ... 於 n.yam.com -

#65.長照2.0,讓照顧的長路上更安心 - 行政院

又因家庭的照顧功能逐漸式微,個人與家庭的照顧壓力日重,進而衍生社會與經濟問題。 ... 大面向功能問題,以早期發現功能異常及早介入相關措施,預防及延緩長者失能。 於 www.ey.gov.tw -

#66.下流老人- 维基百科,自由的百科全书

高齡化社會將造成國家的財政負擔,當受傷或生病時,也容易就面臨破產、生活無以為濟的危機,如同日本也有老人為了生活鋌而走險犯罪等問題產生。 台灣人口老化速度全球最快 ... 於 zh.wikipedia.org -

#67.高齡者的寂寞:獨自一人並不可怕,可怕的是感到自己沒人要

將寂寞歸因於老年的假設也大有問題,因為這成為一種自我應驗的預言。 ... 對於許多長者而言,應對失去親友的情況與憂鬱症、焦慮症等心理疾病,以及 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#68.專題文章-如何與老人溝通 - 臺北市政府衛生局社區心理衛生中心

不過,撇開老人照護的醫療資源問題,或許我們更該重視的是老人心理層面的照護。其實,他們最希望的無非 ... 不過,我相信最大的問題應該是不懂得怎麼跟老人家溝通吧! 於 mental-health.gov.taipei -

#69.守護銀髮健康-長者衰(孱)弱問題 - 國軍退除役官兵輔導委員會

今日衛教活動先帶領住民做健康操,劉護理師講授長者衰(孱)弱的問題,課程中利用淺顯易懂的圖片讓住民瞭解衰弱問題的預防,鼓勵住民做好慢性病控制、均衡飲食攝取、每日 ... 於 www.vac.gov.tw -

#70.老年人常見身心問題 - 奇美醫療體系-衛教資訊網

台灣已邁入高齡社會,老年人常見之身心問題也愈來愈受到重視。 以下簡介高齡長者常見的精神或心理方面問題:. 一、老人憂鬱症. 老年人較少主動提及情緒或心理方面之 ... 於 www.chimei.org.tw -

#71.長者人權PBL

影片 · UNIT 1. 什麼是PBL · UNIT 2. 長者人權敘事問題導向學習 · UNIT 3. 不會遺忘的尊嚴 · UNIT 4. 問題導向學習-法律與醫療間的生命敘事 · UNIT.5 中正勞工關係學系劉黃麗娟 ... 於 taiwanlii.ccu.edu.tw -

#72.團體懷舊治療對日間病房失智長者認知功能

本文主旨在探討團體懷舊治療對失智長者認知功能及記憶與問題行為之改變,及其家屬對失智長者出現問題行為所產生的困擾程度與處理長者問題行為的自我效能。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#73.活躍老化-社區長者健康動起來 - 衛生福利部國民健康署

多喝水取代含糖飲料,均衡飲食以預防肥胖、慢性病包括心臟病、癌症、糖尿病及高血脂症等的發生,以及減少微量營養素缺乏的問題5,6 。 長者防跌. 長者由於身體功能下降、 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#74.長照議題:高齡照顧者之老老照顧問題

衛生福利部(2018) 鑒於高齡少子化,家庭結構小型化,家庭照顧者承擔照顧的壓力及負荷愈來愈大,為瞭解主要家庭照顧者狀況,特於「106年老人狀況調查」完訪 ... 於 www.ltcpa.org.tw -

#75.正視長者問題-香港商报

該報道批評:香港社會對於長者輕生問題的關注遠不如對學童自殺;并警告:面對人口老化,如繼續對長者自殺問題視而不見,則問題將如雪球越滾越大。 於 www.hkcd.com -

#76.機構失智長者的問題行為 - Airiti Library華藝線上圖書館

失智症多發生於65歲以上老人,且造成很高的死亡率。隨著疾病進展,失智長者的問題行為會日益嚴重,這些問題行為不但造成家屬無法持續居家照顧,同時也是機構照者面對失 ... 於 www.airitilibrary.com -

#77.高齡長者之全人健康照護概念與介入措施 - 台灣護理學會

以期促進. 活躍老化與成功老化,並維護高齡者自尊與高品質的. 生活。 維持身體健康. 依據國民健康署(2015)2009–2012年調查顯示,. 影響臺灣老人的身體健康問題 ... 於 www.twna.org.tw -

#78.老人常見疾病有哪些?銀髮族10大排行病症,完整了解照護沒 ...

國際高齡化社會越來越顯著,使得大家紛紛重視起老人常見疾病等問題。而在老人疾病排行中,大多都是常聽到的病症。究竟要如何細心照護,才能讓這些老人 ... 於 www.lohas101.com -

#79.高達13%的65歲以上長者面臨高額長照問題! | PHEW!好險網

台灣少子化、高齡化趨勢難以扭轉,根據政府統計,65歲以上老年人口367.1萬人,其中長期需他人照顧者高達48.7萬人,10年暴增17.6萬人,國人平均長照 ... 於 www.phew.tw -

#80.社區長者的健康,我們一起來守護! - 宜蘭縣政府衛生局

(四)評估長者健康問題及需求,擔任提供各類服務的媒合角色,轉介至適. 合的治療或增能的場域,給予長者最佳的照護模式。 二、服務對象. 65歲以上健康、亞健康、衰弱及各種 ... 於 www.ilshb.gov.tw -

#81.長者常見的精神或心理方面問題 - 凱旋心情報

江紅醫師 台灣已邁入高齡化的社會,老年人常見之身心問題也愈來愈受到重視。以下簡介高齡長者常見的精神或心理方面問題: 一、老人憂鬱症: 於 www.ksph.gov.tw -

#82.台灣老人社區照顧:理念、現況與問題

作者:蘇景輝/輔大社工系副教授 一、前言依據內政部的統計資料,我國的老人人口於2004 年12 月底時為215047... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#83.老人照顧善用政府長照服務資源 - 自由健康網

隨著環境的變遷,家庭結構也跟著改變,子女離家工作獨留雙老的情形日漸增多,加上高齡化,老人的照顧成為現今急需解決的問題,長照2.0也因應此現況 ... 於 health.ltn.com.tw -

#84.Love Link 連結愛的資源關照弱勢長者 - 聯合勸募

隨著社會進步、醫藥發達,出生率及死亡率逐年降低,台灣老年人口的比例大幅增加,預估2018年老人人口比率將達14%,成為高齡社會。地處偏遠之農業縣市,人口高齡化問題更為 ... 於 www.unitedway.org.tw -

#85.老人服務的特性與注意事項

根據世界衛生組織(W.H.O)規定,老人應是從65歲退休後開始算;高年期則是指超過80歲的老人而言。 二、老人的特質. (一)一般老年人所面臨的問題. 面臨身體老化,生理機衰退 ... 於 slc.ntut.edu.tw -

#86.長照你我他關注失智長者衍生問題

失智症是一種疾病,不是正常的老化現象,不是老番顛、老頑固,是長者已經生病了,應該要接受治療。 在新聞報導中,我們常常看到有許多走失老人找不到回家的路,或因開瓦斯 ... 於 www.hangan.org -

#87.預防照護沒做好老年生活問題多 - 康健雜誌

老化雖然無法避免身心功能衰退,但長者透過及早進行評估,藉由各種健康預防策略,做好預防照護,可讓老年人不只長壽,更能健康老化維持身心功能在最理想的 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#88.安老事務委員會: 「康健樂頤年」報告摘要 - Elderly Commission

第一章 引言; 第二章 香港長者人口的變化特色; 第三章 健康、年長和「康健樂頤年」的概念 ... 面對有愈來愈多長者患上慢性疾病的問題,如果不立即加以適當處理,便會在 ... 於 www.elderlycommission.gov.hk -

#89.香港特別行政區立法會- 應對長者社交孤立的措施

然而,2019冠狀病毒病疫情令部分安老服務受阻,使長者孤立的情況更趨惡化,有聲音冀當局能更迅速回應問題,以減低社交距離措施對長者精神健康的影響。20請 ... 於 www.legco.gov.hk -

#90.若失智症長者走失,可以找誰幫忙? | 常見問題

Home; 常見問題; 若失智症長者走失,可以找誰幫忙? 若失智症長者走失,可以找誰幫忙? 當失智親友發生走失時首要冷靜下來不慌張,立即收集資料與通報,並到走失親友常 ... 於 dementiafc.tpech.gov.tw -

#91.獨居老人問題該如何解決?善用政府資源,重視陪伴與專業照護

獨居老人會產生什麼問題?缺乏照顧和關心,生活無法自理 · 老人生活問題,無法自己打理生活 · 發生緊急狀況沒有人協助 · 人身財產及治安問題 · 缺乏人際互動, ... 於 www.royalnursinghome.com.tw -

#92.人口老化危中有機

其次,人口老化與長者健康問題無疑息息相關。在香港人口中,長者受到慢性疾病的影響不成比例。如【表2】所示,2019年全港因所有病因致死的總數為48706 ... 於 www.hkubs.hku.hk -

#93.長者健康整合式評估登場

衛福部健康署署長吳昭軍表示,現在人口. 快速老化,在高齡人口中慢性病盛行率也是相對. 的高,當高齡者身體出現問題時,照護成本相當. 高,會逐步變成社會沈重的負擔,2016 ... 於 www.mohwpaper.tw -

#94.資源連結- 社區據點長者健康討論區

據點長者表示腰痛,我們照服員除了請長者的家屬帶長者去看醫生,還可以怎麼協助呢? ... 甜甜老師提前猜燈謎☺️☺️ 甜甜想詢問大家2個問題❤️ 第一何謂虛弱長者呢? 於 www.wacare.live -

#95.高齡社會的影響、問題及政策 - 社區發展季刊

屆時老年人口暴增,. 倘若生育率仍然下降,老人都是依賴人. 口,會帶給社會沉重且無法負荷的重擔。 貳、人口高齡化的影響. 一、對個人的影響. 老人普遍受歧視. 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#96.【高齡長者慢性疼痛的問題】專訪陳亮恭|理財生活通2023.03.08

您家的長輩經常心情低落、腰痠背痛、疲倦嗎?有可能是身體正在「慢性疼痛」中,身體多痛一處就可能讓大腦多老一歲;今天跟大家分享--- 高齡 長者 慢性 ... 於 www.youtube.com -

#97.面對高齡社會問題銀髮族的身心調適- Newsweek - 小世界

各地衛生局也辦理「整合型心理健康工作計畫」及「推動心理健康網計畫」,推動長者心理健康促進工作及提供家庭照顧者相關照護資源;同時透過老人心理健康 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#98.高齡長者社會支持、社會參與與活躍老化關係之研究

依據聯合國的界定65 歲以上者稱之為老人,而人口老化是指總人口數中超過百分之七(含). 達到65 歲(含)以上的社會,而目前台灣人口高齡化的問題逐漸浮現,2016 年10 月底 ... 於 js.gerontechnology.org.tw -

#99.長者期待互動而不是「詰問」,坐下來聊30分鐘你就知道他的 ...

是的,不是傾聽,不是調查,是坐下來開始聊天,一起生活,自然的了解需求與問題,一起在生活中找到解決策略,這就是「同體共存」的意涵,是照顧很重要 ... 於 www.thenewslens.com