門神畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林良,管家琪,陳木城,黃女娥,張劍鳴,馬景賢,蔡惠光,陳昇群,林良寫的 孩子的第一套節日故事讀本(二版) 和沈鳳霞,符德民的 中華文化叢書:對聯年畫都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國語日報 和崧燁文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 邱彥貴所指導 李婉萱的 陳穎派畫師傳統彩繪研究 (2020),提出門神畫關鍵因素是什麼,來自於陳穎派、傳統建築彩繪、無形文化資產保存者、日治時期中部畫師。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 陳清香所指導 王國昌的 臺灣傳統建築壁畫藝術之研究-以畫師潘麗水作品為主軸- (2020),提出因為有 傳統建築、壁畫、畫師、彩繪、空間共生的重點而找出了 門神畫的解答。

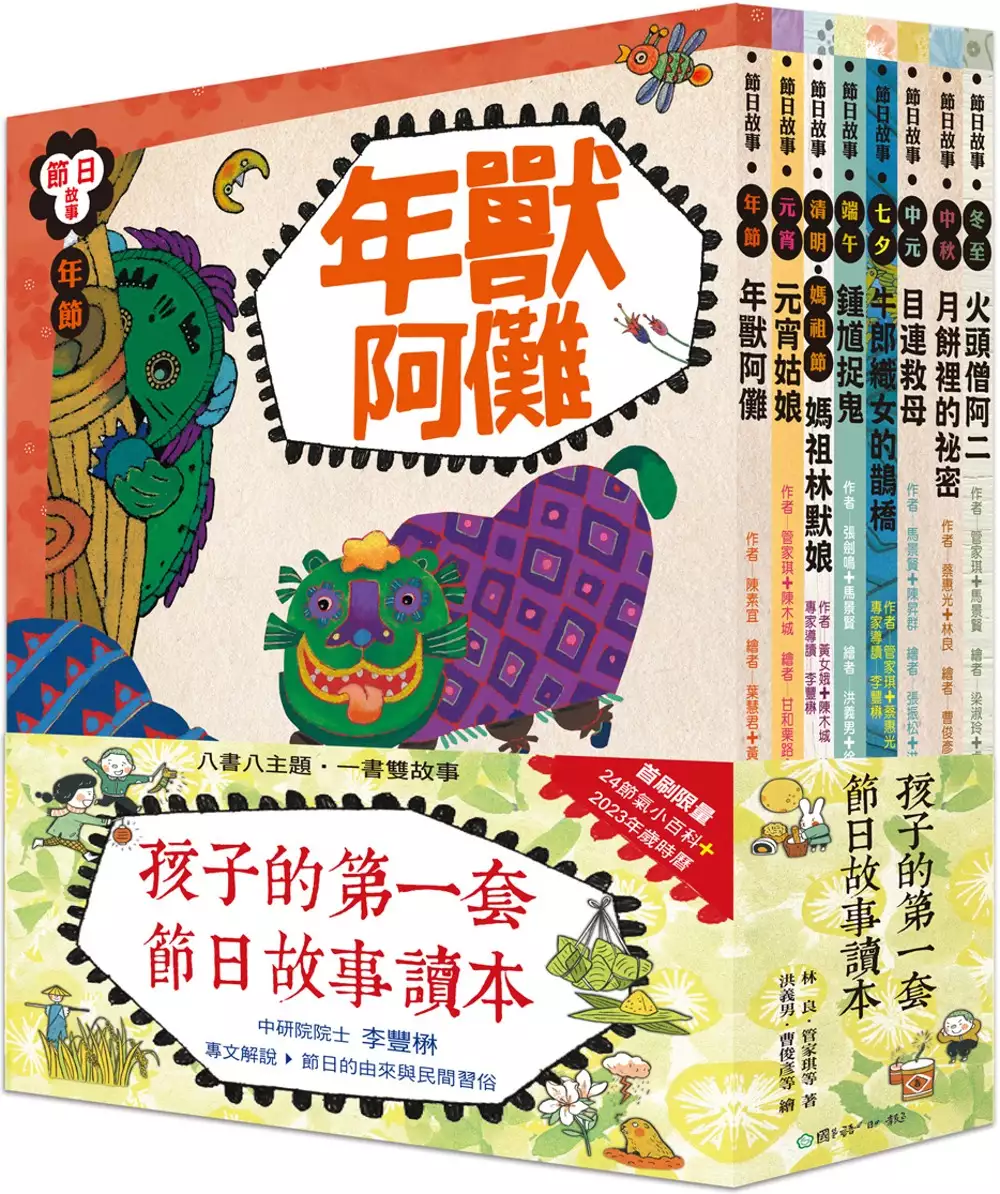

孩子的第一套節日故事讀本(二版)

為了解決門神畫 的問題,作者林良,管家琪,陳木城,黃女娥,張劍鳴,馬景賢,蔡惠光,陳昇群,林良 這樣論述:

節日故事1:年節《年獸阿儺》 1.〈年獸阿儺〉 劈哩啪啦,鞭炮響,過年了! 傳說中,「年」是愛吃人的怪獸。穿紅衣、放鞭炮,是為了嚇跑可怕的年獸。其實,年獸和人類之間,有個天大的誤會…… 2.〈將軍站門〉 過年時,在門前貼上新的門神畫像,據說可以護佑一家平安。門神叫做什麼名字?為什麼長得那個樣?這個典故,和一個夜夜做噩夢的皇帝有關…… 節日故事2:元宵《元宵姑娘》 1.〈元宵姑娘〉 你知道最早的「元宵」不是指湯圓,而是漢朝一個小宮女的名字嗎?傳說元宵姑娘做的湯圓特別好吃,卻因為思念家人,總是邊做邊掉眼淚。聰明的大臣東方朔,想出了一個妙計…… 2.〈天

燈照平安〉 從前年關快到時,山賊總會趁著家家戶戶忙著採辦年貨,出來打家劫舍,村民們為此苦惱不已。所幸,長老找到了傳說中的山洞,並巧妙的化解了災禍…… 節日故事3:清明《媽祖林默娘》 1.〈媽祖林默娘〉 小小臺灣,就有五百多座媽祖廟,媽祖生日更是每年的重要慶典。傳說,媽祖出生時就跟別的小孩不一樣:一直到滿月都沒有哭過,所以取名「默娘」;十三歲時已經精通法術、醫術,還會預測天氣…… 2.〈寒食與清明〉 寒食節是清明節的前身,同樣都有「慎終追遠」的意義。每逢寒食節,家家戶戶一個月內不能生火燒煮食物,只能吃冷食。這樣的習俗是怎麼來的? 節日故事4:端午《鍾馗捉鬼》

1.〈鍾馗捉鬼〉 鍾馗因為長相凶惡,受封為「驅魔大神」,鬼怪見了他都害怕。唯獨山中惡鬼「厚臉皮大王」,仗著自己一張厚臉,天不怕地不怕──鍾馗會用什麼妙計收服他呢? 2.〈白蛇傳奇〉 白蛇化成了人形,嫁給心愛的許仙。夫妻倆過著平靜的日子,直到端午節這天,白蛇喝多了雄黃酒,一不小心…… 節日故事5:七夕《牛郎織女的鵲橋》 1.〈牛郎織女〉 牛郎織女是夜空中閃爍的星星,也是中國最美麗的愛情故事。傳說中,孤兒牛郎得到神牛的幫助,娶了玉帝的女兒──織女為妻。夫妻倆原本快樂的住在天宮裡,卻因為貪戀玩樂而荒廢工作。震怒的玉帝只好…… 2.〈巧姑娘的鵲橋〉 巧姑娘遺傳了父親的

好手藝,對針線活兒特別有天賦。「乞巧」那天,她展示了費時一年才完成的鵲橋圖。這幅精巧的鵲橋圖,發揮神奇的力量,實現了巧姑娘的心願……… 節日故事6:中元《目連救母》 1.〈目連救母〉 你知道中元節除了祭拜「好兄弟」,也是提醒我們「盡孝道」的節日嗎?佛門弟子目連用「神通眼」找到正在地獄受苦的母親,老法師指點目連,要救母親,只有一個方法…… 2.〈小鎮的搶孤手〉 搶孤到底在搶什麼?為什麼要在鬼月結束前舉行呢?小鎮男孩樹仔代表家族參加「搶孤」活動,好不容易搶得獎品,不料卻引起了家族紛爭…… 節日故事7:中秋《月餅裡的祕密》 1.〈月餅裡的祕密〉 中秋節月餅,竟然成

為漢人打倒韃子的祕密武器?「吃月餅可以避邪,如果覺得好吃就照著做。」收到月餅的人都得到這樣的口信。這代表什麼意思呢? 2.〈吳剛砍桂樹〉 年輕聰明的吳剛,學什麼都沒有耐心,最後決定學作神仙,逍遙自在。神仙師父要吳剛先把月亮上的桂樹砍倒,才有資格成仙,但桂樹竟然…… 節日故事8:冬至《火頭僧阿二》 1.〈火頭僧阿二〉 臘八就是農曆的十二月初八,這天要吃「臘八粥」,並從這天起,陸續開始準備年節用品。臘八粥就是「什麼都有的粥」,最早是一個憨厚的小和尚發明的…… 2.〈糯米山果子〉 相傳冬至吃湯圓的典故,來自於古時候的一個狀元郎。元元從小和母親相依為命,長大後母子倆卻因為

誤會而分開。元元用糯米做成山果子,黏在滿山的樹上,企盼找回母親…… 本書特色 ★多位資深兒童文學作家X插畫家,為孩子聯手量身打造最好看的故事集! ★八書八主題,一書雙故事,融合奇幻、童趣、寫實、溫馨風格,讓孩子更易親近節俗文化。給孩子最有生活感的節日故事讀本! ★完整收錄八大傳統經典節日──年節、元宵、清明、端午、七夕、中元、中秋、冬至,過節日的時候看故事,孩子更有感覺! ★中研院人文及社會科學組院士李豐楙教授專文解說,節日的由來與有趣的傳統節日的由來、習俗與禁忌等,把特殊的節慶日子變得更有味! ★首刷套書限量加贈 「二十四節氣小百科」與「2023年歲時曆」,以

生動幽默的插圖及淺顯易懂的文字解說「二十四節氣」,帶領讀者認識24節氣的由來、相關飲食及俗諺,傳承老祖宗的智慧,豐富孩子對四季節氣的感受,讓孩子對「生活」更有感! *有注音

門神畫進入發燒排行的影片

一日行腳書院里:西門街保生大帝震安宮(920)

嘉義民族路上,有兩個震安宮,一個在文化街口,祭祀玄天上帝,和水仙王的震安宮。

另外一個,是西門街和民族路口,祭祀保生大帝的震安宮。

玄天上帝,是漳州移民的歷史遺跡,保生大帝,是泉州移民的文化遺產,宗教文化,記載了嘉義作為移民社會的縮影,也印證了多元文化的生活軌跡。

這裡,有值得一看的百年門神畫作,也有,好吃的國際肉粽,和好喝的國際青草茶,還有一人得道,雞犬升天,被人們祭拜三大真人之一,孫真人神像,和為人津津樂道的神跡。

和董事長閑聊,才知道這裡早期叫做菜園仔,是西城門外,主要生產蔬菜的園區。

日治時代結束,這些日本的土地,被政府接收,由教育部託管,成為學產地,急需中央立法檢討,提高土地使用,供地方政府,解決都市發展所需,再利用的土地資源。

訂閱『凌子楚最清楚』YouTube

https://youtu.be/fVyRlvmzNKI

陳穎派畫師傳統彩繪研究

為了解決門神畫 的問題,作者李婉萱 這樣論述:

本論文研究對象陳穎派,出生於1933年,為家族已知傳承的第三代傳統彩繪畫師。1950年代正值台灣光復,建築彩繪產業逐漸復甦,中部畫師鹿港郭家、柯煥章、劉沛等人於此時重新執筆創作。而陳穎派於此際繼承家傳彩繪事業,故與前述之畫師多有淵源,使得陳穎派在題材與風格上受不同彩繪流派之影響。並於2020年由彰化縣政府登錄為「無形文化資產保存者」。本論文首先說明陳穎派生平,並記錄其執業近70年(1946至2015年)的作品與生涯經歷。第二章則透過實際調查,將其106座建物之彩繪作品題材,予以分類、歸納並說明典徵與出處。第三章將其樑枋畫作分為整體設計、枋心佈局與中脊檁畫作各節,分析其構圖與組合形式安排。第四

章特將堵頭圖案獨立提出論述,依組合元素與材料分別說明,歸納陳穎派各時期堵頭特色。第五章討論其門神畫作,以題材、空間配置與人物造型作為探討重點。第六章主題為其板壁作品,主要討論其組合題材與構圖佈局。第七章為其壁畫畫作討論,首先歸納作品所在的建築形式,再依題材分類、構圖設計等分別進行說明。第八章透過文獻與前輩中部畫師作品比對,以其人物、花鳥造型為例,分析其藝術表現。第九章以陳穎派家族團隊為對象,簡介其成員與傳統技藝傳承,再列舉晚近兩處修復之案例,說明並記錄其施工程序。結論首先說明陳穎派與日治時期中部畫師之間的淵源,並統合分析陳穎派各時期的風格特徵,並說明其表現手法。最後再探討台灣從日治時期到當代的

彩繪市場變動,對於畫師傳承體系的影響,進而提出筆者對於無形文化資產保存的省思。

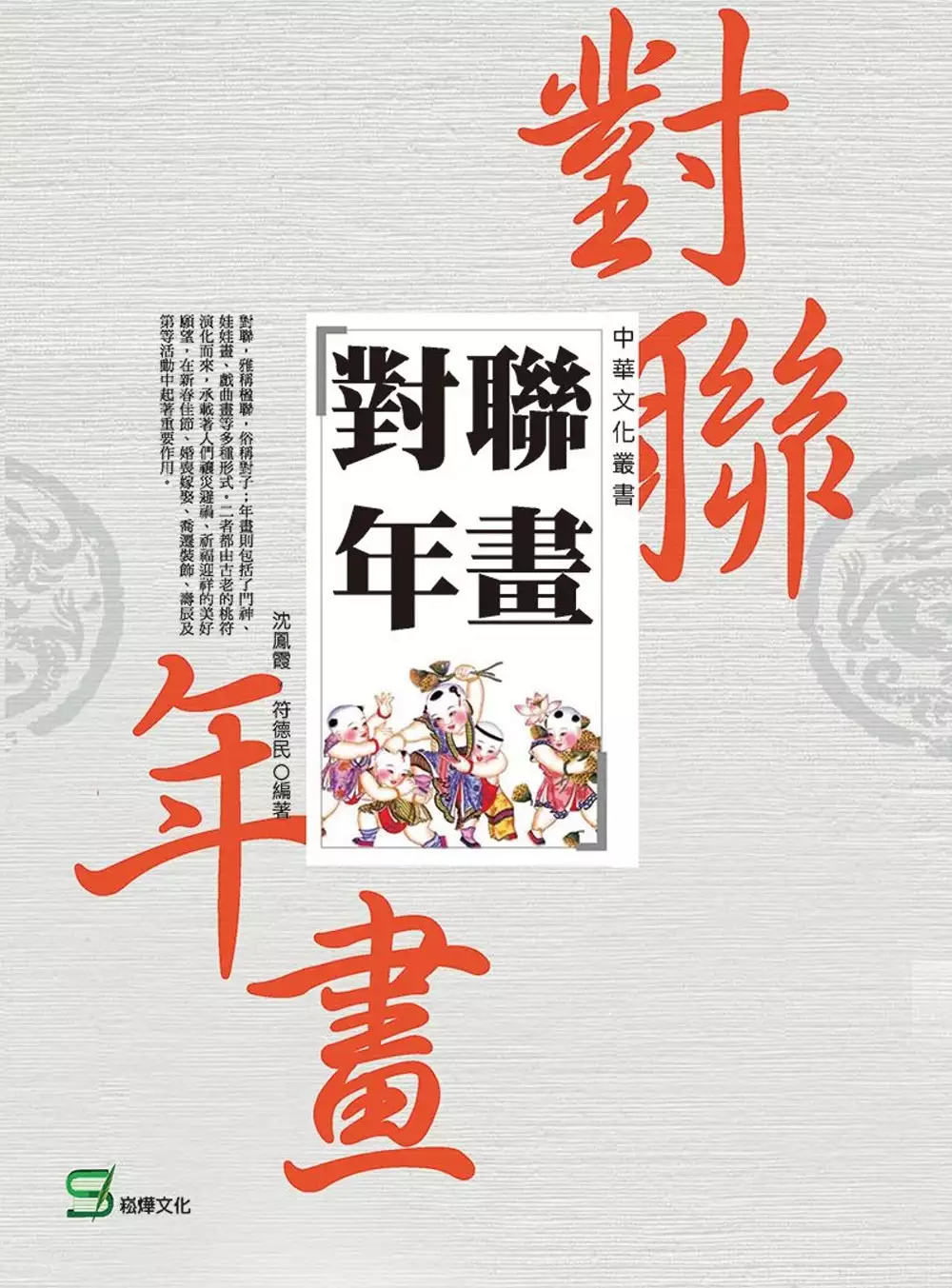

中華文化叢書:對聯年畫

為了解決門神畫 的問題,作者沈鳳霞,符德民 這樣論述:

年年歲歲「畫」相似,歲歲年年「聯」不同。 在神州大地上,每逢過年,家家戶戶都少不了貼春聯門畫,相信不少朋友有動手貼春聯年畫的經歷。在張貼春聯年畫的過程中,是否思考過春聯年畫是怎麼來的?春聯和通常所講的對聯有什麼聯繫?春聯年畫的種類又有哪些⋯⋯稍微留心一點,還會發現,每年的年畫,尤其是門神畫,內容幾乎沒有太大變化,文官武將壽星總是那幾位,而春聯內容則隨著十二生肖的輪迴及社會的變化而變化。年畫的相對「靜止」和包括春聯在內的對聯的不斷變化,又寄託了中華兒女什麼樣的祈盼和願望呢? 對於傳統文化,知其所以然,才能更好地知其然,本書引經據典,從原始社會開始,逐步解析對聯

年畫的起源和發展。民間傳說和《山海經》都有相關故事記載,東漢應劭的《風俗通義》說:「《黃帝書》稱上古之時,兄弟二人,曰荼,曰鬱,住度朔山上桃樹下,簡百鬼,鬼妄入,援以葦索,執以食虎。於是,縣官以臘除夕,飾桃人垂葦索虎畫於門,效前事也。」古人在辭舊迎新之際,用桃木板(據說桃木有壓邪驅鬼的作用)分別寫上「神荼」「鬱壘」二神的名字,或者用紙畫上二神的圖像,懸掛、嵌綴或者張貼於門首,意在祈福滅禍。這就是最早的桃符,也是對聯年畫的雛形。

臺灣傳統建築壁畫藝術之研究-以畫師潘麗水作品為主軸-

為了解決門神畫 的問題,作者王國昌 這樣論述:

傳統建築壁畫是一種應用在住居或廟宇等上面的繪晝,其鋪陳的技巧極為艱難,壁畫容量宏大,涉及政治、宗教、歷史、文化、經濟、民俗和社會生活等廣闊領域,從佛經、道典、神話傳說、歷史故事、生活場景到山水風光、翎毛花卉、圖案裝飾等幾乎無所不包,內容豐富多彩。 台灣傳統建築壁畫,深受中國書畫技法的影響,構圖及設色十分優美,貼切地表現出民間純樸、敦厚、真誠的民族性。在傳統建築中,壁畫具有高度的藝術性價值,畫師的巧筆不僅讓傳統建築的色彩豐富起來,提高了建物的整體美,更融入了精神面意涵。 以往知識分子及藝術家們對於民間傳統藝術的認知有所偏頗,常常以「求新求變」或「畫當隨時代」為藝術的審度標準,造成以世代

相襲為要的傳統民俗繪畫,被認定為缺乏時代性、個別性及藝術性,而備受壓抑。 本論文企圖採美術史的角度,闡述傳統建築壁畫的起源、分類、發展及存在空間的意義,並以府城知名畫師潘麗水為對象,論其歷史定位、藝術特色,辨明其源流系統,再分別重建其生命史;希翼透過與時代互動的角度,來呈現與探究傳統壁畫在台灣民間所映照的意義與功用,最後探究台灣傳統建築壁畫在空間共生的意義,及與社會文化之時代連結,以期紓解現階段所面臨的困境,喚起可能的發展生機,並建構台灣傳統壁畫藝術的價值與美學體系。使此一珍貴的藝術類型,得以延續不絕,從而發揚光大。