阿里山7-11海拔的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅旭華寫的 山林台灣 和陳玉峯,陳月霞的 聆聽自然脈動套書(雞屎藤+大地的掌紋)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站阿里山國家森林遊樂區 - 山林悠遊網也說明:塔山海拔2,663公尺,是阿里山山脈的最高峰,相傳是鄒族善靈永居之地。 ... 聞名國內外的台灣地標。1953年阿里山神木不幸遭受雷擊燃燒,元氣大傷;1956年6月7日神木再遭 ...

這兩本書分別來自心恩有限公司 和九歌所出版 。

國立嘉義大學 森林暨自然資源學系研究所 劉建男所指導 葉俊佑的 墾丁國家公園三種共域食蟲性蝙蝠的資源利用 (2021),提出阿里山7-11海拔關鍵因素是什麼,來自於活動模式、洞穴型蝙蝠、食性、資源區隔、共域。

而第二篇論文國立宜蘭大學 森林暨自然資源學系碩士班 鍾智昕所指導 林玨的 山黃麻種子以海藻酸鈣造粒應用於種子發芽與直播造林之研究 (2021),提出因為有 山黃麻、海藻酸鈣、人工種子、直播造林的重點而找出了 阿里山7-11海拔的解答。

最後網站阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣每日天氣 - AccuWeather則補充:Know what's coming with AccuWeather's extended daily forecasts for 阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣. ... 7月7日- 7月18日 ... 周一 7/11. 81° /64°.

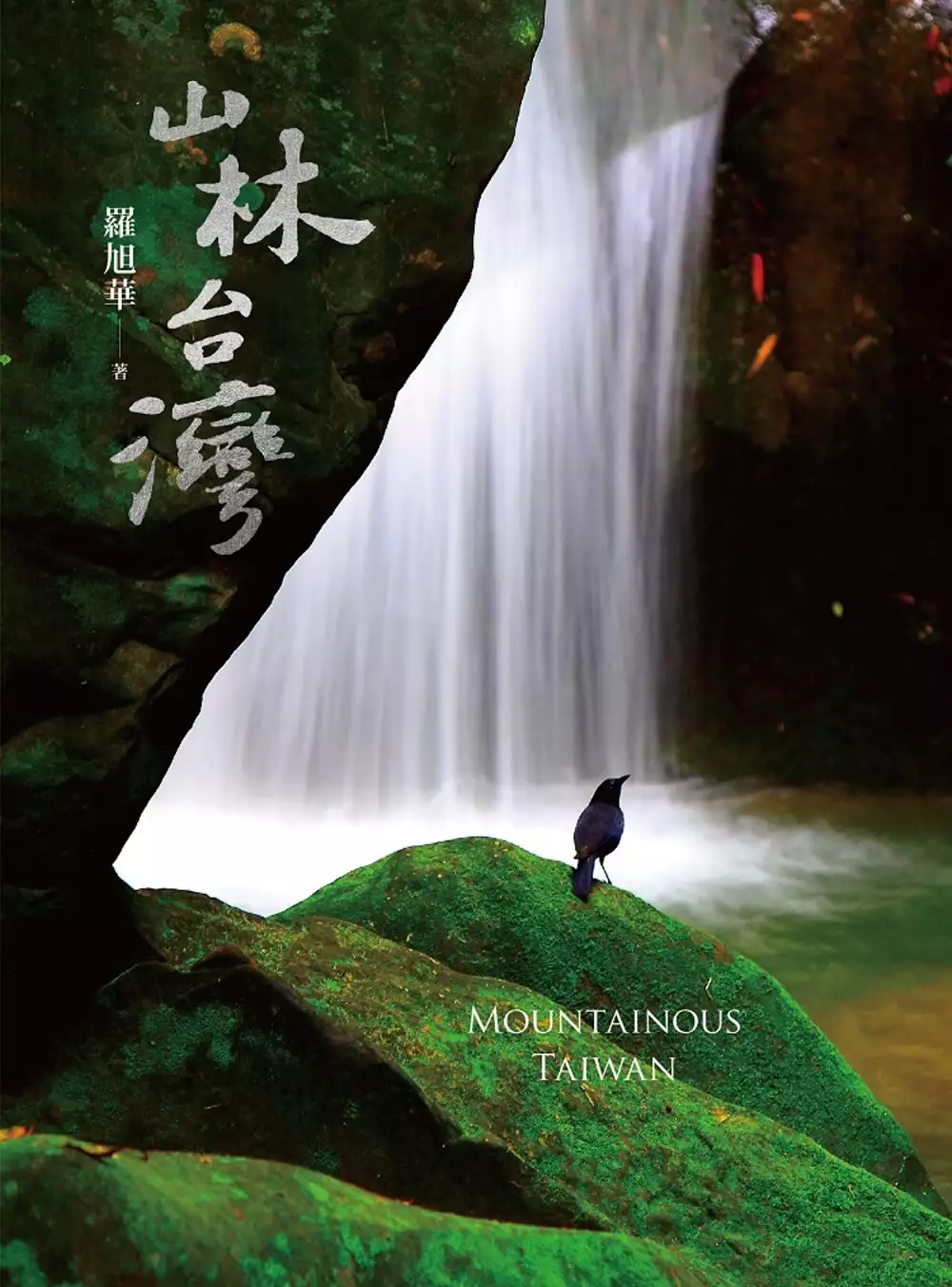

山林台灣

為了解決阿里山7-11海拔 的問題,作者羅旭華 這樣論述:

飛瀑、鳥語、神木、人跡,交織成15年的感動影像,台灣山林看似無情卻有情…… 集結作者2004至2019年間深入台灣山林的攝影作品,有攝影大賽精彩唯美之作,也有生活日常動人形影;有林深之處的飛瀑、鳥語,可與千年巨木和萬年老岩言歡;也有靈動人跡。以馬卡龍色系框住約六百個您必然將一同感動的山林瞬間成為恆久,輕鬆讀畢,讀者可以怡然經歷山林台灣或壯麗或幽深的多元景致,以及目睹作者耗時15年行腳林間,步步尋訪的人文底蘊。

墾丁國家公園三種共域食蟲性蝙蝠的資源利用

為了解決阿里山7-11海拔 的問題,作者葉俊佑 這樣論述:

一個物種的分布及族群數量會受到環境中非生物因子和生物因子的影響。兩個或兩個以上的共域物種具有相似棲位時,物種之間便會產生競爭,為了共存,可能會透過資源區隔來降低競爭的強度。透過共域物種的資源利用研究,有助於了解個別物種在生態系扮演的角色及物種間如何共存。本研究以墾丁國家公園三種共域食蟲性蝙蝠:臺灣葉鼻蝠(Hipposideros armiger terasensis)、臺灣無尾葉鼻蝠(Coelops frithii formosanus)以及臺灣小蹄鼻蝠(Rhinolophus monoceros)為對象,探討這三個物種在棲息及覓食空間、活動時間及食性上的資源利用情形。自2020年5月到20

21年4月,於墾丁國家公園範圍內選擇森林、林緣及空曠地等三種棲地類型各16個樣點,架設Anabat蝙蝠超音波偵測器進行整夜的音頻側錄,每個樣點於濕季(5月到10月)及乾季(11月到隔年4月)各錄1夜,並進行三個物種在三種不同棲地的利用(覓食空間)及整夜活動模式(覓食時間)的分析。此外,每季至少1天,於日落前進入墾丁大圓山坑道,觀察三個物種在棲所內空間分布的季節性變化,並蒐集三個物種的排遺進行不同季節的食性分析。同時每季3天,於大圓山坑道出口處,以蝙蝠超音波偵測器側錄音頻方式,以了解三種蝙蝠傍晚離巢的活動模式。結果顯示:三種物種的食性具有差異,臺灣小蹄鼻蝠主要捕食鱗翅目、臺灣葉鼻蝠以鞘翅目為主要

捕食對象、臺灣無尾葉鼻蝠則是多以蛛形綱為食。三種蝙蝠在不同季節的食性組成會有比例上的改變,臺灣小蹄鼻蝠在春季及冬季時捕食鞘翅目的比例增加,春季時鞘翅目的比例甚至會高於鱗翅目;臺灣葉鼻蝠雖然整年都是以鞘翅目為主要食物資源,但在夏、秋季時鱗翅目及半翅目等昆蟲的攝食比例有增加;臺灣無尾葉鼻蝠在春季時捕食蛛形綱的比例最高。覓食空間及覓食時間部分,臺灣小蹄鼻蝠全年都偏好在森林中活動,且整夜都有活動紀錄;臺灣葉鼻蝠於乾季時偏好在森林活動,活動集中在入夜後的數個小時內,濕季時雖各種棲地類型的利用沒有顯著差異,但在林緣有錄到較多的音頻;臺灣無尾葉鼻蝠濕季時偏好在森林活動,乾季時只在森林中有活動紀錄。在洞穴裡,

臺灣小蹄鼻蝠與臺灣無尾葉鼻蝠的棲息空間不重疊,雖然臺灣葉鼻蝠的棲息空間會與其他兩物種重疊,但物種之間可以共享棲息空間。傍晚時,臺灣小蹄鼻蝠比臺灣葉鼻蝠早離巢活動,兩物種的離巢高峰時間分開不重疊。本研究結果顯示,墾丁地區三種食蟲性蝙蝠在食性、覓食空間、活動時間及棲息空間的利用上,有不同程度的區隔。

聆聽自然脈動套書(雞屎藤+大地的掌紋)

為了解決阿里山7-11海拔 的問題,作者陳玉峯,陳月霞 這樣論述:

《雞屎藤》 終於知道,人為什麼歌頌自然,因為自然的深處都是歌;美,也不再是從冰層中往外凝望,而是像一抹清麗的微笑,溫柔地灑向你。──陳玉峯 研究台灣山林植物生態與分類的陳玉峯教授,四十年來長期關注台灣生態,深入高山、森林、海濱,為台灣植物分類研究留下無數寶貴的調查資料,是台灣生態及自然史的權威,更獲得總統文化獎鳳蝶獎。他熱愛台灣這塊土地,推己及人,投身社會運動,培養年輕人,成立山林書院,將自身理念推廣出去。 陳玉峯教授不只撰述學術資料,更以散文之筆記錄身邊常見的動植物,描繪出動態的生態、人文,以及社會觀察,輔以理性與抒情,刻畫這塊土地的「眾生歲月」,並且從不起眼的〈雞

屎藤〉,遙想童年雞屎藤炒鴨蛋的滋味,是一種一輩子的「貧窮的幸福感」。 他為被汙名化的高雄市花木棉,和曾為台中縣樹的黑板樹正名和發聲,成為生態都市的良好機會教育。而常見的〈拾穗麻雀與八哥〉的消長,他指出背後藏有外來種鳥類的問題,如外來的白尾八哥霸占小雨燕的巢穴等,更關懷海岸生態,研究〈風之太極林投樹〉,甚至還模擬〈海風怎麼吹〉來進行實驗。透過描繪松果、雨滴的聲音、雨珠墜落在擋風玻璃的水紋路、雞蛋花落花的亂數樣貌,描繪出自然的「神體之美」。在一般人眼中如同雜草、灌木一般,卻是他眼裡的寶貝,透過文字與圖像紀錄,穿越時空,瞻仰造化的神奇,他為神祕區珍稀物種如一枝黃花、蓬萊油菊、漏盧等,譜寫出「永

恆的驪歌」。 陳玉峯教授用腳進行田野調查,用眼觀察物種,用筆書寫生態,不厭其煩地宣揚理念,深入了解的大自然奧祕與獨特,為這塊他熱愛的土地,開啟一扇窗、一道門。 《大地的掌紋》 王小棣(導演.「植劇場」總監) 陳玉峰(成功大學台灣文學系教授)專文推薦 胡台麗(中央研究院民族所所長) 劉克襄(作家)一致肯定 從第一天認識陳月霞和她的尪陳玉峰,就在心裡恭奉他們為我的嚴師了。嚴,不是他們的道貌或教學,而是他們實踐自己生命信念的恭謹、勤奮和執著,是帶你上山你氣喘如牛時他們面不改色的指樹指花如數家珍,是他們家居生活讓落葉四散的沉靜和儉約,他們的田野功課從自然生態做到民

間信仰,永遠那麼好奇、熱情、絲毫不苟並且鉅細靡遺、不吝分享。——王小棣 如果你的足跡只停留在台灣平地,那麼你只踩過台灣的腳;如果你上到像阿里山那樣高度的山區,你只摸到台灣的腰;必須上到海拔三千公尺的台灣屋頂,你才終於看見台灣的臉。──陳月霞 劉克襄說:「台灣只有一座山,足以展現這座島的完整風華……此山無二,陳月霞生長於斯。」有著特殊的阿里山氣味,身為阿里山人的攝影家陳月霞,從小便獨自深入山林,沉醉在大自然,長大後更走訪采采鄉野,鑽研學術研究與書籍資料。長年累積的經歷成為生命的養分,促使她遇見或發現動植物獨特的一面,撰寫生態文章時情感飽滿真摯,搭配穿山越嶺捕捉到的珍貴照片,融合成精采

豐厚的《大地的掌紋》。 〈大地的掌紋〉描繪一場親子活動,家長和孩子透過陽光欣賞葉子展現的不同景致,也認識綠葉的光合作用如何賦予萬物生機,更透過相機,發覺葉脈在鏡頭下交織出美麗的圖案,這些圖案是孕育萬物的大地掌紋。〈南一段絮語〉敘述作者由南部橫貫公路進入,展開八至十天的縱走,歷經徹夜未眠、生命垂危的山神試煉,迎接她的是慶賀重生的璀璨煙火……〈雪國之春〉中,她的足跡從知床半島到大雪山國家公園,在大地的懷抱找到休憩的空間,而世界行進的速度如此迅疾,人們能不能稍作停歇,讓自己喘息,也讓土地休息?還有〈蛇王與我〉,她踏入魯凱族禁區「小鬼湖」,伴隨著百步蛇王迎娶魯凱少女的傳說,雨霧氤氳的氣氛如此魅惑

人心,讓她的每一步都像要走向蛇王般迷失方向…… 陳月霞以適合親子共讀的筆觸,引領我們尋訪人文歷史與生態環境,在這些走遍深山野豁的真實描述背後,我們看到參雜多元文化面貌的自然神髓,以及傳奇的原住民故事,帶領我們從「心」認識山林、動植物與原民文化。我們也許不能登上三千公尺的高度看見台灣,但透過作者快門按下的經典影像、道盡山川風物的文字,我們預覽了書中景物,摸熟它們的習性,可以重新挖掘台灣的面貌,找到一種嶄新的看待和應對世界的態度與方式。

山黃麻種子以海藻酸鈣造粒應用於種子發芽與直播造林之研究

為了解決阿里山7-11海拔 的問題,作者林玨 這樣論述:

山黃麻為臺灣低海拔演替早期之速生樹種,是復育造林重的樹種之一,其對立地條件要求不高,具生長速度快及短期成林的優點。臺灣山區造林,直播種子容易受到環境與動物的侵害,造成種子大量的損失。海藻酸鈣凝膠在食品、醫學、農業等領域上常作為包覆材料使用,但在林業研究與應用上卻非常少見。本研究以山黃麻種苗培育為基礎,利用海藻酸鈣凝膠作為包覆材料,結合種子和海藻酸鈣兩種材料,製成人工種子,進行種苗、儲藏、加工與直播之潛力,希冀其可作為新苗木培育與直播造林之新方向。本試驗以海藻酸鈉結合氯化鈣溶液製成之海藻酸鈣,包覆山黃麻種子,於日溫30℃夜溫20℃環境下檢測種子發芽表現,並進行海藻酸鈣種子5℃層積、乾燥儲藏等發

芽試驗,以及評估海藻酸鈣種子造粒後之戶外直播試驗和成效。試驗結果顯示,海藻酸鈣包覆種子後,可縮短種子發芽時間,提升種子發芽率與發芽整齊之正面效益。山黃麻種子在孵育環境下之基礎發芽率為69.4%,平均發芽日數為22.3 天;山黃麻種子經海藻酸鈣包覆後之發芽率可提升至85.4%,平均發芽日數可縮短至21.1 天。山黃麻種子以水苔法進行5℃低溫層積處理一個月之發芽率為75%,平均發芽日數為18.8 天,但在相同環境下應用海藻酸鈣作為層積材料,可提升發芽率至90%,平均發芽日數縮短至13.6天。山黃麻種子經海藻酸鈣包覆後乾燥儲藏,亦可維持活力發芽率85.2%,平均發芽日數縮短為17.5 天。種子於生長

箱內孵育環境下之直播試驗,發芽率僅32%,平均發芽日數為31.4 天;經海藻酸鈣包覆後之發芽率最高可達90%,平均發芽日數最短可縮至25.7 天。另外,海藻酸鈣包覆種子之戶外直播試驗,結果顯示發芽率最高為55.3%。本研究山黃麻種子經海藻酸鈣造粒後,可提升發芽表現,且山黃麻種子造粒後,適合作為層積、儲藏、浸潤等前處理程序,使種子發芽較一致,對種苗培育與管理更加便利,且戶外直播亦可達較佳的存活表現。

阿里山7-11海拔的網路口碑排行榜

-

#1.萬國別館(阿里山住宿)

阿里山 住宿-萬國別館位於阿里山森林遊樂區裡面的旅館街,緊鄰阿里山景點地理位置佳, ... 距離商店街、郵局,還有全國海拔最高的7-11便利超商(海拔2200公尺)路程均不 ... 於 wanguo.emmm.tw -

#2.[嘉義] 阿里山森林遊樂區(小火車沼平車站慈雲寺紫藤花巨木棧道 ...

嘉義、阿里山:三天兩夜機車之旅行程規劃[部分景點僅路過拍照] 第一天:嘉義火車站- 一流機車(租機車) ... 全台第二高的7-11阿里山門市(海拔2170m) 於 yuchulien.pixnet.net -

#3.阿里山國家森林遊樂區 - 山林悠遊網

塔山海拔2,663公尺,是阿里山山脈的最高峰,相傳是鄒族善靈永居之地。 ... 聞名國內外的台灣地標。1953年阿里山神木不幸遭受雷擊燃燒,元氣大傷;1956年6月7日神木再遭 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#4.阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣每日天氣 - AccuWeather

Know what's coming with AccuWeather's extended daily forecasts for 阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣. ... 7月7日- 7月18日 ... 周一 7/11. 81° /64°. 於 www.accuweather.com -

#5.芬多精吸到飽!阿里山5條祕境步道:台版九寨溝 - 食尚玩家

位於高海拔的嘉義「阿里山」氣候涼爽,除了到阿里山森林遊樂區玩樂, ... 阿里山車站以木構造為主體,搭乘小火車大約7分鐘就抵達神木車站了,車站旁 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#6.全台灣海拔最高的飯店- 阿里山閣大飯店的評論 - TripAdvisor

地點在沼平站旁,搭日出的火車也方便,但有站票的準備,因為阿里山站上車的旅客也很多。新館不錯,空間,衛浴,乾淨度,床的舒適度都很好,但早餐很陽春,我寧願去7-11買 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#7.海拔最高711 Instagram posts (photos and videos)

嘉義#阿里山#阿里山森林遊樂區#alishan #奮起湖#奮起湖老街#排骨飯#愛玉伯ㄟ厝#愛玉#呆獅火雞肉飯#帝雉#咖啡#海拔最高711 #神木門市售票亭裡的小黃狗也叫咖啡,好巧. 於 www.picuki.com -

#8.戰火燒上梨山!超商海拔1900公尺拚展店插旗搶客源 - 三立新聞

「方便性是滿好的,也會帶動梨山的周邊觀光。」 ID-1424613. △目前最高的兩間超商分別是7-11的神木門市,及全家的阿里山門市。 於 www.setn.com -

#9.連這裡都有!「高海拔小7」你去過幾家? - 旅遊 | 梨山7 11門市

(圖片/統一超商提供)7-ELEVEN阿里山門市位於阿里山交通轉運站,搭配既有建物鄒族圖騰,別具特色。(圖片/統一超商提供)台灣是全世界便利商店密度最高的地方, 其中超 ... 於 twagoda.com -

#10.【2022阿里山景點推薦】期間限定活動介紹!景點、美食

通常參加阿里山一日遊的行程一次大概落在1千7左右,想輕鬆玩阿里山的人不妨也可以參考看看唷! 馬上看:台灣海拔最高星級渡假飯店 | 住這間與阿里山五奇當 ... 於 www.funtime.com.tw -

#11.小弟對於全台灣最高7-11的無敵大疑問(算是垃圾文)也不知道有 ...

好多環島人士或是熱血人士總是以為那間7-11是最高的不過依照小弟兩年前隨便環島的經驗因為有幸上去阿里山沒有死在上面赫然發現全台最高的7-11 竟然是在阿里山海拔2170M 於 www.mobile01.com -

#12.連這裡都有!「高海拔小7」你去過幾家? - My-CTE

7 -ELEVEN阿里山門市位於阿里山交通轉運站,搭配既有. 7-ELEVEN神木門市外觀以鄒族文化為設計藍本,獨具特色。(圖片/統一超商提供). 於 my-cte.com -

#13.111072301 嘉義大凍山小百岳&阿里山祝山觀日出(3天)限定42人

二延平步道:位於嘉義縣番路鄉阿里山公路約52.9K處,海拔約1200~1400公尺,步道全長 ... 第二天:晨曦陽光(7-11領取早餐)-07:30集合上車前往石掉步道群(茶之道、霞之 ... 於 www.tycs.com.tw -

#14.2010年度阿里山冬季高海拔優良茶比賽

2010年度阿里山冬季高海拔優良茶比賽名冊. 青心烏龍組 ... 優良, 711, 9910939, 林麗蘭, 旭芳製茶, 嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰117-2號, 2561988, 0910-876360. 於 www.alishanfm.com.tw -

#15.統一超商- 维基百科,自由的百科全书

統一超商(簡稱統一超)是臺灣一家連鎖便利商店,也是統一企業關係企業,拥有7-Eleven在臺灣的永久 ... 的「神木門市」,擠下2007年11月16日開幕、海拔2,170公尺的「吉野櫻(阿里山) ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#16.梨山7-11海拔- 台灣旅遊攻略-20210112

連這裡都有!「高海拔小7」你去過幾家? - 旅遊- 中時- 中時新聞網2017年12月15日· 台灣是全世界便利商店密度最高的地方, 其中超商龍頭7-ELEVEN全台. 於 twtravelwiki.com -

#17.全台海拔最高便利商店 :: 現在要去哪裡提錢 - morePTT

現在要去哪裡提錢,阿里山萊爾富,阿里山便利商店,阿里山7-11海拔,全台最高全家,全台最高星巴克,阿里山711,阿里山海拔最高,梨山7-11海拔. 於 atm.moreptt.com -

#18.一葉陶-頂級阿里山春茶(四兩先品)海拔1300公尺嚴選茶菁品質

1/7. 一葉陶-頂級阿里山春茶(四兩先品)海拔1300公尺嚴選茶菁品質, 誓不混茶,貨真價實。 $500. 尚無評價. 0 已售出. 較長備貨(出貨天數7天). 沒有適用的物流選項, ... 於 shopee.tw -

#19.【玩樂高鐵-阿里山百年鐵道(下行【可樂旅遊-康福旅行社】

【阿里山商店街(自由活動)】廟宇在台灣就和巷口7-11隨處可見。阿里山郵局融合台灣廟宇建築美學,是台灣唯一廟宇造型的郵局也是海拔最高的郵局。宮殿式的外觀常讓遊客誤 ... 於 www.colatour.com.tw -

#20.超商高山戰!海拔1900公尺搶客源 - Yahoo奇摩新聞

目前最高的兩間超商分別是7-11的神木門市,及全家的阿里山門市。 除了當地人外,近2年大梨山地區遊客逐漸回流,超商業者嗅到商機決定要插旗梨山,而高 ... 於 tw.yahoo.com -

#21.1620夫妻生活on Instagram: “海拔最高的7-11 好像很值得拍照 ...

138 Likes, 0 Comments - 1620夫妻生活(@1620vlog) on Instagram: “海拔最高的7-11 好像很值得拍照 名為「神木門市」 聽起來就很酷欸 現在小7多好多蔬食喔! 於 www.instagram.com -

#22.線上訂房系統 - 救國團阿里山青年活動中心

阿里山 青年活動中心座落在二萬坪車站旁,塔山(鄒族聖山)對面,海拔2000公尺, ... 嘉義縣阿里山鄉香林村二萬平106號入住時間:15:00之後退房時間:11:00之前飯店登記 ... 於 cyh.ezhotel.com.tw -

#23.阿里山國家森林景點一日遊醬玩!看日出.搭小火車.吃鐵路便當.走 ...

2022阿里山就醬玩,規畫➤嘉義旅行,最著名的旅遊景點就是➤阿里山國家 ... 阿里山國家森林遊樂園入口處的阿里山轉運站旁邊有7-11便利商店,森林園區 ... 於 fullfenblog.tw -

#24.全國最高7-11 落在阿里山

全國海拔最高的統一超商目前位於1700 公尺高的清境農場,但不久就將被海拔2200 公尺的阿里山車站統一超商凌駕。 縣公車處長鍾鳴時表示,為促進阿里山觀光產業,在顧及人力 ... 於 alishan.cyc.edu.tw -

#25.斟茶緣茶業(3元-2500元賣場) 『我們不接受退貨或者是換貨』

【斟茶緣】2022年阿里山『超級古早味頂石棹』烏龍春茶(4月24日採收) 1斤2300元、2兩的2包575元(降價100元) ... 定採收日期』,7-11與全家要備註留言「不混搭 於 famistore.famiport.com.tw -

#26.《旅遊》海拔二千公尺以上的便利商店。7 :: 阿里山7-11

阿里山7 -11,記得好幾年前的電視廣告說,是在清境瑞士小花園旁的7-11。 ... 公尺的阿里山,但真正的No.1,卻是海拔2200 公尺的萊爾富阿里山店,真是一山還有一山高呀! 於 entry.anthailand.com -

#27.阿里山國家森林遊樂區林業鐵路小火車+電動遊園車串聯步道 ...

阿里山7 -11 神木門市,海拔2200公尺。外觀以鄒族文化為設計藍本,獨具特色,是全台最高海拔的7-11 門市。 於 m.match.net.tw -

#28.小笠原觀景台。阿里山新八景之一|360度環景觀賞日出、夕陽

來到位於海拔2488公尺處,名列阿里山新八景的小笠原山,山頂有個360度觀景 ... 全文分享☆ 嘉義文化路夜市美食、噴水圓環小吃100家|7-11三麗鷗Hello ... 於 margaret.tw -

#29.阿里山民宿茶香花園民宿

一首充滿韻味的傳統民謠道盡了阿里山的人文特色、自然壯麗尤其是被譽為「阿里山五奇」的日出雲海、晚霞、神木及鐵道都是您絕不可錯過的必遊景觀除此之外奮起湖老街和 ... 於 www.alishan-home.com.tw -

#30.「阿里山7-11海拔」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「阿里山7-11海拔」相關資訊整理- 2017年12月18日— 7-ELEVEN / WalkerLand窩客島提供海拔最高的神木門市,位於嘉義縣阿里山鄉海拔2200公尺處, ... 於 lovetweast.com -

#31.2021【阿里山景點】森林遊樂區介紹、眠月線申請 - Klook

步行即可抵達阿里山森林遊樂區,步行7 分鐘則可抵達沼平公園 ... 「奮起湖」海拔約1,400 公尺,位於阿里山森林鐵路的中點,早年以老街、便當和四方竹 ... 於 www.klook.com -

#32.阿里山訂房達人輕鬆幫你節省阿里山住宿費用讓您享有優惠價

阿里山 櫻山大飯店位於阿里山國家森林遊樂區內、海拔2200公尺左右、是最近於阿里山火車站和阿里山商店街,且步行到7-11便利商店只要1分鐘。阿里山櫻山大飯店提供您典雅舒適 ... 於 gogo-alishan.com -

#33.服務項目- 塔塔加遊客中心 - 玉山國家公園

塔塔加遊客中心位於海拔高度2,610公尺,是省道臺18線與臺21線的交會處,中心提供 ... 洽詢電話:員林客運水里站(049)2770041;阿里山售票處員客(訂票/7-11) 05-2679810. 於 www.ysnp.gov.tw -

#34.台灣嘉義阿里山台灣咖啡黃蜜處理 - 歐客佬

阿里山 山區匯集許多咖啡小農一起種植,山區海拔約高900-1800公尺,咖啡豆種植年數均達7年以上,採以有機酵素施肥。在咖啡賽事裡,海拔1000公尺到1300公尺的阿里山咖啡一直 ... 於 www.oklaocoffee.com -

#35.尋找阿里山失落的鐵道!單攻眠月線 - 健行筆記

眠月線因為海拔只有2,200-2,300公尺左右,所以很適合沒有百岳經驗的新手們,不過 ... 從阿里山停車場的7-11神木門市和阿里山車站前的那條路前往,距離 ... 於 hiking.biji.co -

#36.老司機講車VO. 20 - 騎乘測試|313 阿里山櫻王挑戰- TS PRO + ...

時間:2019/03/13 地點:阿里山二月份陸續挑戰了屏東霧台的櫻花王後 ... 預計在石棹7-11及阿里山森林遊樂區入口的7-11進行充電,當然也規劃了幾個停車 ... 於 www.vmotosoco.tw -

#37.《旅遊》海拔二千公尺以上的便利商店。7-11 清境富嘉門市店

只可惜,之前去了那麼多次阿里山,卻都沒有注意到。 雖然,此店不是全國最高的便利商店,但仍是全南投縣境內最高的超商,所以 ... 於 blog.xuite.net -

#38.阿里山民宿

1.現場劃位:嘉義縣公車處大雅站(嘉義市大雅路2段635號)、嘉義站(嘉義火車站前)、阿里山森林遊樂區7-11統一超商。 2.預售票:全家便利超商FamiPort、嘉義縣公車處窗口,洽 ... 於 alishan.okgo.tw -

#39.海拔最高的7 | 梨山7-11海拔 - 旅遊日本住宿評價

梨山7-11海拔,大家都在找解答。海拔最高的7-11超商2216公尺嘉義縣公車7322線嘉義-阿里山線... 於 igotojapan.com -

#40.【嘉義】阿里山櫻山大飯店及周邊商家|阿里山郵局在隔壁,近 ...

7 -11阿里山門市海拔2170公尺,僅次於阿里山森林遊樂區內 海拔 2200公尺的7-11神木門市。 噢~對了!到了這麼高海拔的小七,別忘了帶孩子走一趟餅乾區 ... 於 chenuc999.pixnet.net -

#41.阿里山7-11 神木門市海拔標高2200公尺- Alishan 2.74

How popular is 阿里山7-11 神木門市海拔標高2200公尺in Alishan - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#42.全台特色超商大集合原民圖騰風車小荷蘭

像是7-ELEVEN擁有全國最高的門市;全家有宛如荷蘭的風車門市; ... 全台最高的超商是7-ELEVEN位於海拔2,200公尺的阿里山神木門市,該店以鄒族文化為 ... 於 www.cardu.com.tw -

#43.7-ELEVEN 30週年

7 -ELEVEN第4000家紀念店開幕,海拔1405公尺阿里山奮起湖門市為當地居民及遊客提供24小時便利、貼心的服務,全力促進地方觀光產業蓬勃發展。 2005.11│, 四川Unimart統一優 ... 於 www.7-11.com.tw -

#44.阿里山萬國別館- 國旅卡訂房

還有全國海拔最高的萊爾富與7-11便利超商及郵局,不論您是要用餐、購物、提款……都非常便利哦! 阿里山旅社區中唯一房間「有陽台」的旅館 萬國別館位於阿里山森林遊樂區 ... 於 travelercard.easytravel.com.tw -

#45.跨年狂歡倒數2007 邁向嶄新2008

狂歡倒數2007 邁向嶄新2008~台北101大樓、阿里山、玉山跨年倒數、台東太麻里、清 ... 全台最高的7-11及萊爾富相伴,襯著青青草原,清境冷冽的空氣似乎都沸騰了起來, ... 於 www.liontravel.com -

#46.台灣人必遊阿里山!高鐵假期搭配台灣好行方便省錢又好玩

海拔 2200公尺的7-11神木門市。 到了阿里山不只要欣賞、搭乘阿里山森林鐵道,觀賞日落晚霞、日出奇景、壯闊雲海也是一定 ... 於 www.mook.com.tw -

#47.大家都愛比高之台灣最高樓層的便利商店再哪勒?

全台灣最高海跋的便利商店在哪? 之前應該是7-ELEVEN阿里山那家不過後來聽說被萊爾富以超出30公尺給打敗了這家萊爾富阿里山店目前位於海拔2200公尺號稱 ... 於 pmuumq.pixnet.net -

#48.嘉義特輯:7座特色郊山推薦!登上小百岳最高峰 - 輕旅行

嘉義群山綿延,小百岳步道眾多,除了知名的阿里山之外,還有不少豐富有趣的山岳步道等著旅人去 ... 紅毛埤山最高海拔僅有150公尺、是嘉義市的最高峰。 於 travel.yam.com -

#49.連這裡都有!「高海拔小7」你去過幾家? - 天天要聞

7 -ELEVEN阿里山門市位於阿里山交通轉運站,搭配既有建物鄒族圖騰,別具特色。 ... 位於臺中市和平區的環山門市,位於海拔1680公尺的高山上,是梨山地區首家便利商店。 於 www.bg3.co -

#50.阿里山這盞燈,全年無休亮了20年雲霧上的「急診室」 - 康健

這是台灣高山地區最早設立、如同˙7-11營業24小時不打烊的醫療站,20年前就 ... 阿里山海拔2216公尺,平均氣溫與平地相差12~20度,遊客上山常見高海拔 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#51.【2022阿里山住宿】Top25阿里山民宿飯店,新開幕!園區看 ...

位置方便,離阿里山火車站走路7分鐘,早上搭火車去看日出很方便! 阿里山園區內的平價住宿,房間與設備較為簡單,4人房低價位可以在3千台幣左右 ... 於 www.viviantrip.com -

#52.推薦阿里山6大賞日出景點【日出時間/日出小火車/交通方式】

阿里山 日出景點除了阿里山森林遊樂區以外,還有哪些賞日出的地點呢? ... 表),車程約25分抵達全台海拔最高的祝山火車站,它同時也是國人自建的第一條登山鐵路喔! 於 www.welcometw.com -

#53.2022 阿里山雲端路跑-活動簡章

海拔 2000公尺以上的高山,阿里山擁有豐富的自然與人文資源,日出、雲海、森林、 ... 7.於大會規定時間完成者,請至大會現場專屬帳篷領取完賽證書及贈品,賽後大會恕不 ... 於 www.eventpal.com.tw -

#54.嘉義阿里山來灣哈露營區- 營區介紹

位於嘉義阿里山樂野村,海拔1200m,可飽覽日出夕陽雲海及茶園風情 ... 阿里山森林遊樂區約44分車程可到※ 到石卓約1.3公里/4分鐘車程,附近有7-11、萊爾富、竹崎農會、 ... 於 www.easycamp.com.tw -

#55.阿里山-B線(臺鐵出發) - 台灣好行

臺灣好行─阿里山線行駛台18線省道(阿里山公路),從海拔200公尺爬升至2500公尺,沿途 ... 即日起,[阿里山站]搭乘地點,由阿里山森林遊樂區7-11代售處,改至阿里山轉運 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#56.阿里山日月潭清境樂活之旅三日遊

(無需跟團)、精選阿里山、清境住宿飯店、一探日月潭朦朧之美,山與水的對話、休閒 ... 還有全國最高海拔的7-11和統一星巴克門市店,並設有服務台及各式農特產品展售。 於 www.cingjing-havefun.com -

#57.【嘉義住宿】2022 阿里山14間看日出的飯店!森林遊樂園區住宿

阿里山 看日出,森林遊樂區住宿14間飯店民宿不能錯過 想來阿里山看日出, ... 最好的,餐廳、7-11神木門市、阿里山火車站、停車場,都在步行5分鐘能 ... 於 jotdownvoyage.com -

#58.台灣好行阿里山線 - ibon售票系統

臺灣好行─阿里山線行駛台18線省道(阿里山公路),從海拔200公尺爬升至2500公尺,沿途豐富的天然地形 ... 阿里山B線 https://www.taiwantrip.com.tw/line/11?x=3&y=2. 於 ticket.ibon.com.tw -

#59.阿里山賓館、星巴克茶品評在PTT/mobile01評價與討論

在阿里山7-11海拔這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者roylu91也提到圖文遊記:https://www.luhuawei.blog/2022/03/blog-post.html 郡大山,海拔3265公尺,百岳排名61, ... 於 pet.reviewiki.com -

#60.官網房價最優惠-週邊景點 - 阿里山神木賓館

姐妹潭等景點當然更不容錯過。 高山鐵路 阿里山森林鐵路為世界上著名的登山鐵路之一。全線自海拔30公尺的 ... 於 www.alishan-shermuh.com -

#61.曾設全國最高海拔小七阿里山公車站將報廢拆除 - 蘋果日報

在阿里山已有35年歷史的阿里山公車站,即將報廢拆徐,這座公車站因曾設有全台海拔最高的星巴克與7-11便利超商而聞名,是不少阿里山遊客的回憶,不過這 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#62.阿里山紀行(5):祝山觀日步道.小笠原山.沼平公園.櫻之道

7 月2日,清晨三點多就起床。從旅館出發,步行前往阿里山車站。 清晨的阿里山,氣溫只有16度,雖然有薄外套及風衣,但只穿著夏日短褲,雙腳寒冷。 於 www.tonyhuang39.com -

#63.這裡曾有全台最高星巴克和小七!阿里山車站報廢將拆除

位於阿里山國家森林遊樂區商店街、停車場精華區的嘉義縣公車處舊阿里山公車站,已有35年歷史,曾有全台灣海拔最高的星巴克與7-11便利超商, ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.連這裡都有!「高海拔小7」你去過幾家? - 我的中時娛樂- 翻爆

台灣是全世界便利商店密度最高的地方, 其中超商龍頭7-ELEVEN全台門市 ... 藍本,招牌上印著鄒族圖騰,店內還販售阿里山限定的木質明信片,非常特別。 於 mycte.turnnewsapp.com -

#65.阿里山711全台最高海拔2170 - WorldPlaces

Address of 阿里山711全台最高海拔2170, submit your review or ask any question, search nearby places on map. 於 taiwan.worldplaces.me -

#66.這裡曾有全台最高星巴克和小七!阿里山車站報廢將拆除

〔記者林宜樟/嘉義報導〕位於阿里山國家森林遊樂區商店街、停車場精華區的嘉義縣公車處舊阿里山公車站,已有35年歷史,曾有全台灣海拔最高的星巴克與7-11 ... 於 today.line.me -

#67.【阿里山‧奮起湖】亞洲最高海拔-星巴客等待日出的我們@97.5 ...

我們最後是透過關係,才免費進去吃個午餐、7-11星巴客買個東西,阿里山真的是一點也沒有準備好) -- 回覆 1樓 1樓搶頭香. To Damon 我沒起床? 於 damon624.pixnet.net -

#68.【阿里山閣大飯店】阿里山森林園區平價住宿首選,就在火車站 ...

阿里山 閣大飯店位在阿里山森林遊樂園區管制區內,海拔高度有2274公尺, ... 阿里山閣後,晚上如果有需要前往遊客中心(餐廳最多的地方,還有7-11) ... 於 april-travel-blog.com -

#69.阿里山の日出迷霧鐵道森呼吸海拔最高星等飯店

15:00-15:15【阿里山賓館】阿里山上最好的飯店,海拔最高、擁有百年歷史 ... 7:30~11:00 享用飯店☆中西式自助早餐,盡情享用酒店內的設施,如游泳池.健身房. 於 taxacc.org.tw -

#70.阿里山7-11海拔的推薦與評價,MOBILE01

阿里山7 -11海拔的推薦與評價,在MOBILE01、YOUTUBE、FACEBOOK、PTT和蘋果vs西打這樣回答,找阿里山7-11海拔在在MOBILE01、YOUTUBE、FACEBOOK、PTT就來便利商店優惠好康 ... 於 711.mediatagtw.com -

#71.南投清境。海拔1743公尺上的7-11便利商店

這個曾經號稱全台海拔最高的7-11,早在這幾年被自家也是在清境往合歡山的7-11所取代。 但論來店人數還是清境遊客服務中心的7-11為最。 ... 廣告裡的OPEN將持續不停的在電視上 ... 於 www.leeleelin.com -

#72.【遊記 南投】清境。台灣海拔最高的7-11(富嘉門市)

【遊記♥南投】清境。台灣海拔最高的7-11(富嘉門市) ... 於 winnie77816.pixnet.net -

#73.990327阿里山賞櫻花(八)台灣最高的...「星巴克」不見了

海拔 為2170公尺的星巴克,已取代海拔1743公尺的清境門市 3年不到,阿里山的星巴克卻經營不下去了,或許敵不過7-11的平價咖啡 98年10月遊記阿里山之 ... 於 xi5398.pixnet.net -

#74.阿里山住宿推薦阿里山賓館台灣海拔最高星度假飯店與最高文化館

推薦給你在台灣海拔最高的星級度假飯店「阿里山賓館」, ... 售票處:阿里山站(7-11門市),票價$234 (到嘉義火車站)、$271 (到嘉義高鐵站). 於 kurosaki.tw -

#75.誰說小七都長得一樣!你不知道的五間高海拔7-ELEVEN

7 -ELEVEN / WalkerLand窩客島提供 海拔最高的神木門市,位於嘉義縣阿里山鄉海拔2,200公尺處,外觀以鄒族文化為設計藍本,除了招牌上印著鄒族圖騰,店 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#76.奮起湖風景區> 嘉義縣 - 交通部觀光局

由於旅遊興盛,這條臺灣海拔最高的老街也成為許多人旅遊阿里山必訪的地點。奮起湖老街位於車站下方,早年沒有街名,當地人僅 ... 7-11石棹門市(直線距離3.49公里). 於 www.taiwan.net.tw -

#77.7-ELEVEN在地採購精品咖啡豆,!+? - 新浪新聞

7 -ELEVEN的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度參與阿里山莊園咖啡豆競標,阿里山得天獨厚的高海拔環境,種植與後製技術具國際水準,屢獲咖啡豆評鑑 ... 於 news.sina.com.tw -

#78.海拔最高7-11!(神木門市海拔2200公尺,比樓下阿里山門市多 ...

海拔 最高7-11!(神木門市海拔2200公尺,比樓下阿里山門市多了30公尺. Done. Show your appreciation with the gift of Flickr Pro ... 阿里山鄉, 嘉義縣, 臺灣. 於 www.flickr.com -

#79.台灣小瑞士~三大名峰、高山火車7日【限量4人】 - 理想旅遊

1600-1800 嘉義高鐵站返回台北 · 小笠原山看日出(海拔2,488公尺) · 眺望玉山(海拔3,952公尺)台灣第一高峰 · 阿里山巨木群步道:三代木、香林神木、神木車站 · 優遊吧斯鄒族 ... 於 www.perfect.com.tw -

#80.饕客必喝在地精品咖啡!7-11「阿里山咖啡季」登場! ∣ 明潮 ...

7 -11也可以喝到來自阿里山的精品咖啡~~ ... 元),位於阿里山鄉特富野部落的豆御香莊園,為本土少見將咖啡樹種植於1,100~1,500公尺的高海拔森林產區, ... 於 www.mingweekly.com -

#81.Gogoro一口氣新增「2武嶺換電站」 本月底再完成阿里山3站!

Gogoro換電站前進武嶺!Gogoro於南投埔里再新增2座換電站,分別是中油聖本篤站與清境7-11見晴園門市,其中後者更距離武嶺只有24.3公里,不僅解決換電 ... 於 speed.ettoday.net -

#82.阿里山7 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,阿里山7-11營業時間,最高7-11,梨山7-11海拔,阿里山公路7 11,阿里山海拔高度,清境7-11營業時間,7-11神木門市,北橫最高7-11. 於 atm.iwiki.tw -

#83.阿里山香林神木

阿里山 國家森林遊樂區 ... 但遺憾的是1997年7月1日,因大雨而有半邊倒伏。 ... 網路票選活動在2006年9到11月間進行,有2萬5千人參加投票,由光武檜得到最高票,成為 ... 於 www.ali-nsa.net -

#84.【清境隨性遊】南投仁愛~清境海拔最高的7-11

清境隨性遊台灣的”小瑞士”~南投清境就在海拔2000公尺左右高的高山上是個渡 ... 不過目前台灣最高的7-11還是標高2170公尺高的阿里山門市. 於 philos550915.pixnet.net -

#85.挑戰~阿里山眠月線一日遊 - BeClass線上報名系統

挑戰~阿里山眠月線一日遊7/30(星期六),(挑戰路線) : - 探訪消失的眠月線(原路往返,來回大約18公里左右),位於嘉義阿里山的眠月線,又名塔山線,全長9.2公里,海拔 ... 於 www.beclass.com -

#86.阿里山7-11 神木門市海拔標高2200公尺2.74 - Locanfy

阿里山7 -11 神木門市海拔標高2200公尺in Alishan - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and Ratings. 於 locanfy.com -

#87.嘉義 阿里山國家森林遊樂區: 凌晨五點看日出、全台海拔最高7-11

上次來阿里山還是小寶寶呢! 因為颱風重建許多次變得很不一樣用麥當勞開啟3天假期出發阿里山第一天都花在車程傍晚才到住宿區阿里山除了自行開車還能坐 ... 於 mikaaaaa0907.pixnet.net -

#88.阿里山森林遊樂區住宿資訊

阿里山 櫻山大飯店; 嘉義縣阿里山鄉中正村39號; 阿里山櫻山大飯店位於阿里山國家森林遊樂區內、海拔2200公尺左右、是最近於阿里山火車站和阿里山商店街,且步行到7-11 ... 於 www.alishan-tour.com.tw -

#89.熬夜不睡看阿里山日出!?Stay up overnight for Alishan ...

台灣最高學府原來不是台大,而是這間(海拔)最「高」學府香林國小xD ... 備註:園區內的另一家7-11(神木門市)雖然離阿里山車站很近,但規模小,也無 ... 於 wendyslab.com -

#90.阿里山天氣AlishanWeather - 愛玩美旅行社

阿里山 地區多雨,宜帶雨具(在森林區內建議穿著雨衣會較適合行走),阿里山上有7-11可以購買。 護目鏡 — 觀看凌晨日出的遊客,為保護眼睛,請攜帶護目用具,建議可攜帶墨鏡 ... 於 www.94iprofun.com -

#91.嘉義「阿里山一日遊」搭阿里山小火車、走森林步道 - 飛天璇

7 -ELEVEN神木門市就位於停車場旁邊,而美食街就在7-11的後面,可以買個東西補充體力,也可以在上車之前買個零食… 【嘉義阿里山】阿里山森林遊樂區~嘉義「 ... 於 flyblog.cc -

#92.南投仁愛--清境地區最高7-11 - 隨心所欲查爾斯

這家便利商店是7-11中在清境山區最高的門市,海拔2050公尺,. 不過全國最高的便利商店卻不是這家,而是位於阿里山上的萊爾富阿里山門市,. 於 g8906011.pixnet.net -

#93.阿里山國家森林遊樂區 - 中央氣象局

遊樂區東臨玉山山脈,與玉山國家公園相連,北接南投的大山,海拔高度2,216公尺,平均溫度10.6度,氣候宜人,觀光資源極為豐富。阿里山森林遊樂區植物景觀有熱、暖、溫 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#94.【清境7-11海拔】7-11見晴園門市-清境民宿-見... +1 | 健康跟著走

7 -11見晴園門市亞洲高海拔統一超商(海拔1735M),提供您全年無休的便利舒適。 , 清境7-11 ... 公尺高的清境農場,但不久就將被海拔2200公尺的阿里山車站統一超商凌駕。 於 tag.todohealth.com -

#95.南投「最高的超商」換人做絕美外觀引爆打卡熱 - 聯合報

南投縣仁愛鄉清境農場是知名景點,遊客眾多,吸引連鎖超商進駐,最高的門市達海拔2050公尺,曾制霸全台號稱「全台最高的便利商店」,後來雖被阿里山 ... 於 udn.com -

#96.2021阿里山冬季高海拔優良茶競賽頒獎典禮暨展售 - 嘉義縣政府

由阿里山鄉農會主辦的2021年阿里山冬季高海拔優良茶競賽,選在今年最後一天於阿里山國家風景區管理處盛大頒獎暨展售,此次選拔首次使用茶業改良總場近日推出 ... 於 www.cyhg.gov.tw