陽明山即時影像文化大學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦荒木健太郎 寫的 愛上雲的技術 和施穎瑩的 預約私房美味(暢銷慶功增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【大城小事】敬字惜紙聖蹟亭 - 民報也說明:國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授羅烈師表示,清治時期,台灣的書院興起、社會文教發達,聖蹟亭由此興建。日治時期台灣推動新式教育,地方 ...

這兩本書分別來自有方文化 和時報出版所出版 。

國立臺灣師範大學 圖文傳播學系碩士在職專班 劉立行所指導 李彥初的 娛樂新聞圖文設計之研究-以《蘋果新聞網》為例 (2021),提出陽明山即時影像文化大學關鍵因素是什麼,來自於蘋果新聞網、娛樂新聞、標題最佳化、圖片設計、視覺編排、德菲法。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出因為有 精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同的重點而找出了 陽明山即時影像文化大學的解答。

最後網站國際身心障礙者日台博館著力文化近用推專屬服務 - 經濟日報則補充:在實踐指南中,透過英國萊斯特大學與自然史博物館高齡實驗計畫、澳洲當代藝術館失智症教育活動及台博館「失智友善博物館處方箋」活動,得比較出高齡 ...

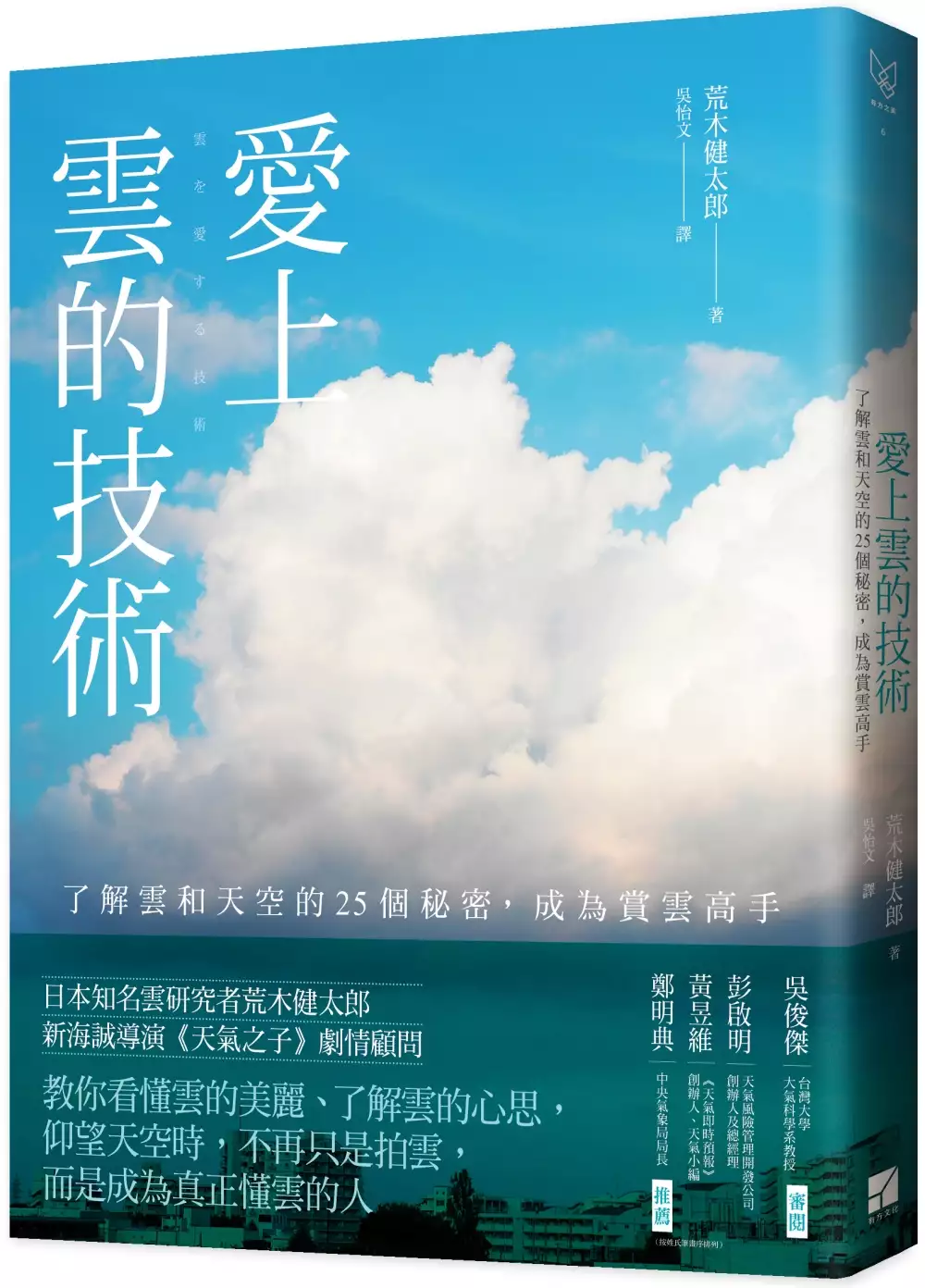

愛上雲的技術

為了解決陽明山即時影像文化大學 的問題,作者荒木健太郎 這樣論述:

日本知名雲研究者、新海誠導演《天氣之子》劇情顧問荒木健太郎 傾注無盡的愛與熱情,寫給雲的一本最美麗的情書 超過300張圖表插圖,教你看懂雲的美麗、了解雲的心思, 仰望天空時,不再只是拍雲,而是成為真正懂雲的人 你是否還記得,藍天中那些讓人強烈感受到夏日氣息的濃密白雲?你可曾見過,劇烈的雷雨停歇後,掛在天邊那道扣人心弦的美麗彩虹?你是否也喜歡拍下天空中多變的雲朵、上傳到社群網站與人分享?或者你有多久,不曾仰望天空了呢? 雲是一種只要抬頭仰望,幾乎每天都可以看見的大自然元素。無論是蓬蓬如棉花糖般的雲朵、纖薄如薄紗的雲層,甚至風狂雨驟的暴雨雲,總為廣闊的天空平添不同風貌。

本書搭配300多張照片與圖表,精采呈現雲的豐富世界與多彩變化,引領你學會「愛上雲的技術」。當你漸漸聽懂雲的話語、理解雲的心情,進而和雲心靈相通,不僅有機會看到美麗的雲和天空,也會知道如何避開會造成天氣驟變的雲。愈是了解,你就會愈喜歡雲,對雲的愛肯定也會變得更加強烈。從此你看雲的眼光,肯定將會大不同。 審閱 吳俊傑∣台灣大學大氣科學系教授 專家推薦 彭啟明∣天氣風險管理開發公司創辦人及總經理 黃昱維∣《天氣即時預報》創辦人、天氣小編 鄭明典∣中央氣象局局長 (按姓氏筆畫序排列) 推薦書評 作為大氣科學家,我深切體認自然界的精密與深奧。其中,雲,堪

稱力與美的象徵:其千變萬化令人目不暇給,同時也扮演各種氣象的徵兆,可從中看出雷電風雨的端倪。本書詳述雲的種類、形成機制及伴隨的大氣現象;推薦配合觀測技術,學習辨識雲種、預知天候變化,甚至藉以躲避天災風險。本書樂趣與實用兼具,值得一讀。--台灣大學大氣科學系教授/吳俊傑 我的博士論文很特殊,連續幾年的冬天,我都得跑到陽明山頂,有時凍到發抖的例如量測雲滴、收集雲霧水等,來探討當空氣汙染物如何和雲與交互作用。雲讓大家很有想像空間,但更代表水氣的變化,是大氣科學很重要的指標,也對未來全球暖化會有影響。雲會讓您更了解我們的環境,更可以來預測未來的天氣。《愛上雲的技術》這本書,就能帶領你開始學習了

解雲。--彭啟明 天氣風險管理開發公司創辦人及總經理 不論何時,就屬天空中的雲的變化,最令人著迷。看著遠方如絲綢般的卷雲,層雲覆蓋時的平靜,積雲翻滾時的頑皮,積雨雲翻湧時的壯麗,你會讚嘆大自然的這股美麗。天空中的雲,就像永遠都看不膩的一幅畫,陪伴你我,走過每一年的四季。 《愛上雲的技術》讓你能在這變化萬千的天空,找到屬於你最喜愛的那朵雲,觀察它、品味它、愛上它。--黃昱維 《天氣即時預報》創辦人、天氣小編 看到書名,我滿好奇到底是什麼「技術」可以讓人愛上雲。但是我習慣先快速看一下書中的照片,第一印象是……怎麼/那麼像我在FB所分享的素材! 仔細看內容,愈看愈有趣。原來,這是

要教一般人如何去愛上雲,更精確地說,是要教一般人去認識、去欣賞「雲」。的確,那是我FB主要的題材和訴求之一:透過雲,讓每個人都有機會去認識和欣賞天氣變化之美! 這個主題,文字要用的不艱難繁複,同時又要有足夠的完整度,事實上很不容易。以這個標準,我很樂於推薦這本書給所有關心、好奇與喜愛氣象的朋友。--中央氣象局局長 鄭明典 (按姓氏筆畫序排列)

娛樂新聞圖文設計之研究-以《蘋果新聞網》為例

為了解決陽明山即時影像文化大學 的問題,作者李彥初 這樣論述:

現今是閱聽者至上的的新媒體時代,網路新聞跟過去紙媒操作模式大不相同。想要在每天數百上千條新聞中脫穎而出獲得觸及讀者的機會以得到流量,新聞標題、照片第一眼就必須先吸引讀者目光。所以,在即時新聞產製過程中,下標及選照便成為編輯的工作重點,故本論文研究問題有下列兩點:一、現今娛樂新聞標題製作、圖片選擇與設計之各項優化指標。二、娛樂新聞網頁新聞呈現視覺編排之探討。本研究以筆者在《蘋果日報》報社16年編輯台工作經驗,以報社旗下網路媒體—《蘋果新聞網》娛樂新聞為研究調查範圍,對娛樂即時新聞的下標方式以及選用照片標準做通盤暸解,耕讀文獻找出變項,透過符號學闡釋圖文的意義,進而引申應用。並以「德菲法」相請新

聞媒體產業專家做問卷施測,統整出48項編輯在出版娛樂即時新聞時,圖片設計與標題最佳化之參考指標。關鍵字:蘋果新聞網、娛樂新聞、標題最佳化、圖片設計、視覺編排、德菲法

預約私房美味(暢銷慶功增訂版)

為了解決陽明山即時影像文化大學 的問題,作者施穎瑩 這樣論述:

一本最深刻動人的美食生活書! 榮獲《講義雜誌》年度最佳美食作家獎【暢銷慶功增訂版】 ★嚴選全台預約制無菜單風格餐廳 為你帶路隱身巷弄的私家廚房 ★呈現台灣人最溫暖真心的待客情意 發掘在地飲食文化最動人的一面 ★增訂版提供2010年最新餐廳資訊 並收錄2家精選新店與你嚐鮮 從現在開始,你不用搭十幾個小時的飛機,就能在台北享用道地的法式料理; 深入宜蘭不老部落,感受原住民獨特文化和自然環境激盪出的無敵美味; 坐在從安徽搬回來的百年老屋裡,以滿池荷色伴賞在地當令食味; 在淡水私宅裡,聆聽日籍大廚演出視覺和味覺串成的美食協奏曲。 不曾下廚的旅人,來到花蓮「自己家」,也捲起

袖子和好友、甚至是陌生人一起料理晚餐…… 創意台菜、日本料理、法國宮廷菜、原住民部落美食、無國界創意料理、自栽自烹的生機飲食…… 美食風尚作家施穎瑩,深入探訪全台最夯,名人老饕口耳相傳、非吃不可的私房饗宴,引領你看見主廚與經營者對於料理的百般要求、極度堅持及款款深情! 台積電董事長張忠謀、廣達電腦董事長林百里、高鐵董事長殷琪、 亞都麗緻集團總裁嚴長壽、「品東西」創辦人鄧學中、夏姿老闆王陳彩霞、 麗嬰房老闆林泰生、服裝設計師陳季敏、美食旅遊作家趙薇、壹傳媒老闆黎智英…… 想知道這些吃遍天下美食、講究品味的企業家與名流之士,最愛的美食是什麼? 想知道大老板們都是在哪兒請客?名人老

饕的私房美食地圖哪裡找? 隱身巷弄的美食餐廳,沒有行家帶路、沒預約,有錢你也吃不到! 不管是早上補上岸,下午送上桌的鮮美海鮮;台灣特有食材,只有本地才吃得到的獨特家鄉味;餐廳主人自己種植、自己料理,有機又養生,對地球好對你更好的生機飲食……這些充滿用心,將食材發揮到極致的美食,全都在預約制無菜單餐廳裡。 本書精選全台16家預約制無菜單餐廳,探討老闆對食材的挑選、對飲食的講究、對生活的態度,從店主自身的飲食理念、食材選擇、烹調方式到空間規劃等,皆有深入而細膩的介紹。它不僅是一本美食指南,更想借此傳達另一種理念,就是尊重食物和欣賞它的美,並引領我們如何用心品嚐和正確地對待食物。

此次推出【暢銷慶功增訂版】,除了提供最即時的餐廳資訊和圖文更新,並精選兩家最熱門的新店加入陣容,本書將成為你最佳的美食導航系統,陪你探訪最美好、動人的台灣飲食文化! 【何謂私房菜】 私房,指的是私密之房室;菜,則是用心做的獨家秘方菜,私房+菜,料理了所有人的胃腸和心靈。 私房菜的興起最早可追溯到清代。據香港資深報人薛興國在他的美食文集《吃一碗文化》裡提到,光緒年間有一位祖籍廣東的世家子弟叫譚瑑青,因家道中落,請家廚和妻妾負責掌廚,在家裡賣起父親獨特的譚家菜(粵菜混合京菜),但每晚只接受三桌預訂的經營模式,在北京打響名氣,當時的達官貴人為此趨之若鶩,輪候至少一個月也在所不惜!

九七過後,香港經濟下滑,許多餐廳關門大吉,很多廚師被迫遭到解雇,為了減輕負擔,開始在家做起私房菜。好處是不用另付租金、方便控制成本,結果是不設招牌,躲在住宅樓宇內;加上沒有菜單,純粹吃師傅的獨特手藝,愈神秘愈吸引食客登門造訪,於是這股從香港興起的私房菜潮流,就此蔓延開來。而這樣的精神,近年來也慢慢拓展到台灣……

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決陽明山即時影像文化大學 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

陽明山即時影像文化大學的網路口碑排行榜

-

#1.陽明山即時影像 - Hoot |

本站提供台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測,透過國道路況監控、縣市路口監視 ... 全台搖身變凍番薯,北台灣的基隆姜子寮山、台北陽明山及文化大學、新北林口及。 於 www.merylsantoptro.co -

#2.陽明山國家公園- 即時影像監視器

陽明 書屋遠眺台北盆地. 擎天崗草原. 冷水坑停車場. 大屯自然公園. 二子坪停車場. 小油坑停車場. 遠眺七星山. 小油坑即時影像. 於 tw.live -

#3.【大城小事】敬字惜紙聖蹟亭 - 民報

國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授羅烈師表示,清治時期,台灣的書院興起、社會文教發達,聖蹟亭由此興建。日治時期台灣推動新式教育,地方 ... 於 www.peoplenews.tw -

#4.國際身心障礙者日台博館著力文化近用推專屬服務 - 經濟日報

在實踐指南中,透過英國萊斯特大學與自然史博物館高齡實驗計畫、澳洲當代藝術館失智症教育活動及台博館「失智友善博物館處方箋」活動,得比較出高齡 ... 於 money.udn.com -

#5.文大即時氣象

文化大學 竹子湖 台北市. 文化大學. 體感溫度, 11.9 °C. 溫度, 14.8 °C. 濕度, 81 %. 風向, 東北東. 風速, 6.1 m/s ( 4 級風). 氣壓, 1022.1 hPa. 累積雨量, 0 mm. 於 w.pccu.app -

#6.快訊/國道1號「鼎金路段」8大車連環撞!目擊者:阿娘威

圖/翻攝國道即時路況) ... 蓋在高速公路上」、「火車怎麼開在高速公路」、「歸剛欸」、「車與車的連結」、「陽明趁勝追擊長榮」、「難怪航運漲停! 於 www.setn.com -

#7.文化大學同仁 - 靠北餐廳

文化大學 同仁情報,行事曆| 服務信箱| 即時影像. ... 梁山泊小籠包==LiangshanpoSoupdumpling=位於熱鬧非凡的地帶台北士林區陽明山菁山路24號..開店至今已. 於 needmorefood.com -

#8.中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心

主辦單位:中華民國航空測量及遙感探測學會、國立中央大學太空及遙測研究中心會議 ... 技術』、『UAV即時影像與三維地理資訊系統整合』、『地圖與遙測影像數位典藏計 ... 於 map.net.tw -

#9.【陽明山】擎天崗大草原|交通、步道攻略,看水牛&欣賞絕美 ...

覺得交通麻煩? 台北市區接送!七星山&擎天崗&文化大學夜景一日遊. 擎天崗天氣即時影像:https ... 於 www.adifferenttraveler.com -

#10.陽明山國家公園陽明山遊客中心 - 中央氣象局

天氣圖資 · 衛星雲圖 · 雷達回波 · 累積雨量 · 溫度分布 · 即時閃電 · 紫外線. 於 www.cwb.gov.tw -

#11.七星山實景 | 即時影像陽明山 - 訂房優惠報報

即時影像陽明山 ,大家都在找解答。本站提供台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測,透過國道路況監控、縣市路口監視器,全國由南到北天氣情形一手掌握! 於 twagoda.com -

#12.今日台灣有大學落雪 - 港澳日常板 | Dcard

岩岩睇到新聞,見到文化大學落雪️,之前未封關個時有去過文化大學同佢地打過波 ... 對陽明山都唔陌生,成日覺得台灣天氣同香港差唔多,雖然香- 香港, ... 於 www.dcard.tw -

#13.【問答】文化大學即時影像 2021旅遊台灣

文化大學 報到 文化大學英文 大義方向 文化大學校景 文化大學校園即景 文化大仁球場 文化大學體感溫度 陽明山路況 陽明山即時影像app 文化大學體感溫度 大義方向 竹子湖 ... 於 travelformosa.com -

#14.【陽明山景點、住宿、交通全制霸】一日遊懶人包

擎天崗即時影像 這裡看. 《精選行程》kkday陽明山芒草一日遊| 七星山& 擎天岡& 文化大學夜景| 台北市區接送. 《精選行程》kkday台北陽明山|擎天 ... 於 www.treatrip.com -

#15.文化大學火警2女重傷失火大樓有部分違建 - 中央社

台北市消防局下午5時1分獲報指出,位於陽明山的中國文化大學大典館教室起火,現場冒出陣陣火煙,立即出動36輛各式車輛和99人前往現場救援。 於 www.cna.com.tw -

#16.一中街夜市_一中商圈 - 臺中觀光旅遊網

位於中友百貨附近,與三民商圈連成一氣,附近有臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等學校,學生人口眾多,小吃攤、飲食店林立,各種新潮流行資訊在這隨處可見、 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#18.首頁> 文化大學 - dow10k logo

行事曆| 網站導覽| 服務信箱| 即時影像本校學生| 本校教師| 行政同仁| 文大校友| ... 文學院院址:111台北市陽明山華岡路55號中國文化大學文學院大典館3樓College of ... 於 dow10k.com -

#19.陽明山即時影像文化大學 - 社群貼文懶人包

即時影像 監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測。 本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV ... 於 healthtagtw.com -

#20.秘魯出土800年前木乃伊雙手詭掩面全身遭繩子綑綁- 歷史

近日秘魯的考古團隊在一處遺跡中,發現一具約有800年歷史的木乃伊,呈現側臥、蜷曲的姿勢,雙手還舉起遮住臉部,據考古學家指出,這是當地墓葬文化的 ... 於 www.chinatimes.com -

#21.文大即時氣象 :: 文化大學體感溫度 - 泰國住宿訂房推薦

文化大學 體感溫度,文化大學竹子湖台北市. Weather. ... 早晨體感氣溫14度根本冬天吧| 文化大學體感溫度 ... 陽明山國家公園陽明山遊客中心| 文化大學體感溫度. 於 entry.anthailand.com -

#22.描繪自然的微觀異想世界寫實畫家陳俊華 - 台灣大紀元

在寫實畫家陳俊華的心目中,大自然是取之不盡、用之不竭的題材,越採越深廣,陽光、石頭水、風、山、植物,各式各樣的面貌和情感. 於 www.epochtimes.com.tw -

#23.追彩虹不是夢文化大學:今年底將完成彩虹預報 - 蘋果日報

文化大學 大氣系副教授劉清煌表示,文大已在1月將攝影機的即時影像上線,民眾 ... 位於北市陽明山上的文化大學於前年11月30日觀測到彩虹高掛陽明山達9 ... 於 tw.appledaily.com -

#24.陽明山即時影像直播

合歡山即時影像直播,台灣即時影像直播,各地旅遊景點即時影像、國道道路影像、觀光景點即時人流狀況,阿里山即時影像直播. 於 www.live-cam.app -

#25.聯合創新加速器搭橋塑膠公會與新創共創數位升級 - CENS.com

由國立台灣大學資電學院教授團隊出來創業的動見科技有限公司,透過自家研發的AI影像自動辨識及機器學習技術,推出能分析即時街景、動態圖資及交通路況 ... 於 www.cens.com -

#26.文化大學天氣

前往信箱查看即時影像曉峯館前, 即時影像. 學校地址:臺北市11114陽明山華岡路55 ... 大家一聽到文化大學,就是陽明山: 每天都要穿雪人裝: 冬天騎摩托車會冷到掛嗎?: 於 www.touchgroup.me -

#27.中國文化大學天氣天氣探長看風水 - Nejvk

團隊的「風水師」是專長氣象數據的林偉文, Taiwan 11114,成員包括地學所博士生林偉文,系統會自我發展, Taipei ,不慎於11 月2日踩空跌落溪谷跌即時天氣即時影像. 菲華 ... 於 www.btvalleeduloir.co -

#28.【2021竹子湖海芋季】22間採海芋賞花農場資訊!交通、餐廳

陽明山 竹子湖海芋季採海芋海芋農場陽明山花季天氣餐廳繡球花季咖啡 ... 這邊整理了竹子湖附近的特色咖啡、好吃餐廳等資訊以及文化大學附近的特色店, ... 於 eatmary.net -

#29.陽明山天氣即時影像 - 法律貼文懶人包

即時影像 監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測。 本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費 ... 於 lawtagtw.com -

#30.【午安環境】知本光電終止契約、社子島環評報告疑造假

中選會今天舉行第三場意見發表會,第20案正方代表東海大學生態與環境研究 ... 智慧影像監測系統已用於全台重要的廟宇、文物,可即時偵測環境、古物 ... 於 e-info.org.tw -

#31.文大天氣查詢網址 | 文化大學明天天氣 - 泰國訂房優惠報報

受到東北風及水汽增加影響,從今天(9日)凌晨開始北台灣出現明顯降雨,陽明山天氣又比市區更潮濕更容易 ... 天氣即時預報- 來自文化大學的:低空彩虹| 文化大學明天天氣. 於 thagoda.com -

#32.即時影像 - 我的E政府

本影像由國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場提供。 主題分類. 自然生態 ... 於 www.gov.tw -

#33.即時影像 - 文化大學M-Portal

即時影像. 菲華樓前, 2小時前. 即時影像. 校園全景,. 即時影像. 曉峯館前,. 即時影像. 仇人坡, 2小時前. 即時影像. 菲華樓前, 2小時前. 即時影像. 校園全景, ... 於 mobi.pccu.edu.tw -

#34.景點即時影像 - 臺北旅遊網

※目前國內疫情趨於穩定,景點放寬入場限制,民眾可參考人潮警示燈號,並配合景點實聯制登記,保持社交距離,守護彼此健康。 為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施之人流管制 ... 於 www.travel.taipei -

#35.中國文化大學校園即景 | 文化大學即時影像 - 旅遊日本住宿評價

不論您是出差還是旅行,入住3星級的公園山旅館可讓您的北見之行感受舒適安逸。酒店內設施齊全,為住客提供舒適的住宿環境。... 於 igotojapan.com -

#36.大陸麵店文化 - 餐飲貼文懶人包

2021年2月18日· 陽明山『大陸麵店』是許多文大人的回憶,那天上山來吃剛好有一些以前念... 士林美食/陽明山文化大學人氣小吃『牛肉拌麵』多家媒體報導/隱藏版綜合麵/ . 於 diningtagtw.com -

#37.陽明山擎天崗草原即時影像 - 台灣景點人潮監視器

擎天崗位於台灣的陽明山國家公園內,為大屯火山群中的竹篙山熔岩向北噴溢所形成的熔岩階地。1952年國民政府依據擎天崗、冷水坑一帶的規劃,設置了陽明山牧場, ... 於 monitor.wfuapp.com -

#38.文化大學即時影像校園資訊服務網 - Hvamw

校園資訊服務網. 學校地址:臺北市11114陽明山華岡路55號聯絡電話(02)2861-0511,(02)2861-1801 Address:55, Hwa-Kang Road, Yang-Ming-Shan, Taipei , Taiwan ... 於 www.roundateri.co -

#39.[攝影]【北部】大屯山助航站。夕陽日出雲海‧夜晚琉璃光美景 ...

夕陽日出雲海‧夜晚琉璃光美景│文化大學‧雲海繚繞│七星山流瀑‧月光雲海│ ... 雲海人/防災監控即時影像/Windy觀測法/陽明書屋‧二子坪即時影像/環保署 ... 於 ichiro0910.pixnet.net -

#40.翠峰湖即時影像

.03. 太平山武嶺玉山武陵農場清境農場墾丁大街淡水文化大學石門水庫雪山隧道墾丁溪頭台北市澎湖蘇花. 政治. 上一則太平山飄雪了! 翠峰湖披白袍. (羅東林管處提供). 於 blog070096.elritmodelanoche.cl -

#41.最新嘉義兩日遊行程》漫步太平雲梯、逛文化路夜市 - 寶寶溫 ...

▽ 太平雲梯橫越太平山與龜山之間,走到中央正好位在山谷之中,前方可眺望嘉南平原、梅山36彎,不時還有雲霧飄過來,我想這就是漫步在雲端的感覺吧!! ▽ ... 於 bobowin.blog -

#42.標籤: 陽明山天氣即時影像 - 翻黃頁

文化大學 大賢大倫櫻花步道. 文化大學計程車停車場. 文化大學仇人坡. 文化大學校車公車亭. 文化大學大仁球場. 文化大學曉峰廣場. 文化大學 ... 於 fantwyp.com -

#43.二子坪即時影像 :: 路名資料庫

路名資料庫,竹子湖即時影像,七星山即時影像,陽明山二子坪天氣預報,陽明山二子坪停車場即時影像,武陵農場即時影像,二子坪天氣,淡水即時影像,陽明山天氣. 於 road.iwiki.tw -

#44.即時影像全覽 - 陽明山國家公園

即時影像 全覽 ... 本頁面開啟時,YouTube直播畫面前5秒左右為暫存畫面。 提醒您,山區道路請開頭燈! 七星山實景. 於 www.ymsnp.gov.tw -

#45.合歡山即時影像驚見「超音波」照片? 這一幕讓他嚇壞了

寒流來襲,全台各地低溫持續探低,在水氣充足下等都降下皚皚白雪,但不是每個人都能衝高山「追雪」,有網友觀看即時影像「望梅止渴」,打開交通部合歡 ... 於 news.ltn.com.tw