雲林古蹟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳小雅寫的 風中的黑籽菜:虎尾眷村前世 可以從中找到所需的評價。

另外網站雲林縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓縣長張麗善等人視察向中央 ...也說明:縣長張麗善表示,雲林縣為扣合聯合國所提2030年全球永續發展目標(SDGs),以「幸福雲林,永續上場」作為發展願景,期待民眾能貼近感受縣府對文化保存並將其 ...

國立雲林科技大學 設計學研究所 范國光所指導 周穎的 羅蘭·巴特符號思維啟示下仿古街區的路徑發展研究—以鹽鎮水街為例 (2021),提出雲林古蹟關鍵因素是什麼,來自於仿古街區、符號學、路徑發展、羅蘭巴特、地方人。

而第二篇論文國立雲林科技大學 休閒運動研究所 游士正所指導 莊雅愉的 國人出國東南亞旅遊知覺風險、知覺價值對重遊意願之影響 (2021),提出因為有 知覺風險、知覺價值、重遊意願的重點而找出了 雲林古蹟的解答。

最後網站西螺古蹟鄉土情,品嘗古早好滋味則補充:雲林 縣西螺鎮是一個有著濃厚鄉土情懷的鄉鎮,有許多具有歷史意義的古蹟建築,以及豐富的人文文化。西螺也是一個現今仍以農業為主的鄉鎮,並且孕育出許多老字號的產品。

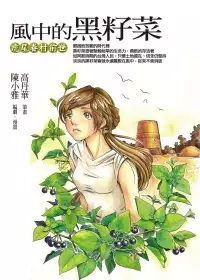

風中的黑籽菜:虎尾眷村前世

為了解決雲林古蹟 的問題,作者陳小雅 這樣論述:

艱困而苦難的時代裡 黑籽菜憑著堅毅耐旱的生命力,勇敢的存活著 如同那時期的台灣人民,只要土地還在、信念仍堅持 淡淡的黑籽菜香就永遠飄散在風中,從來不曾消逝 我常常這樣想著, 後壁寮乃至台灣精神,就像是台灣田野中常見的植物 「黑籽菜」一樣: 雖逢逆境,遍地而生 受天點滴,全獻以報 看似雜草,全株皆宜 味質雖苦,苦而後甘 雲林縣虎尾鎮建國一村,有日本神風特攻隊的宿舍遺跡,有二二八槍戰的子彈孔,有國民黨部隊的電信地下碉堡 … 這個日治時期就開始的空軍眷村,雲科大數位媒體設計系女學生陳小雅用自己擅長的漫畫,將建國一村的前世和今生記

錄重現,陳小雅說,這本她投入感情和心血的漫畫,無價。 一個對歷史有狂熱的公務員高丹樺,一個愛畫漫畫的大學生陳小雅,她們挖出了雲林虎尾建國眷村,從日治時期到現在的前世今生 … 老舊的眷村與一段被遺忘的歷史 。 大一那年,雲林科技大學數位媒體設計系陳小雅經老師牽線,認識熟悉眷村歷史的高丹華。去年夏天,他們跟隨新吉里里長林長義走訪建國一村,並從高齡80多歲的居民林木檣口中聽到過去的故事。陳小雅便以眷村為背景創作漫畫,希望將這段歷史傳承下去。 曾經連續獲得國立編譯館97,98年創意漫畫獎的陳小雅是土生土長的虎尾人,高中時期每天都會經過眷村。她說,「我從來沒想過有一天我

會踏進這地方。」花了2年多時間,終於完成這部漫畫。但陳小雅表示,原本答應里長漫畫出版後送給他1本,「沒想到漫畫還沒完成前他就過世了,我真的很難過。」 公共電視並曾為陳小雅的努力,製作過專題報導了她與眷村的這一段感人的過程。 陳小雅闡述虎尾眷村的歷史漫畫《黑籽菜----虎尾眷村前世》,已經於100年九月由旺文文創正式出版。 序 再現後壁寮變遷史◎劉明俊 雲林科技大學通識教育中心 很高興小雅為自己家鄉所畫的漫畫《風中的黑籽菜:虎尾眷村前世》終於要出版了,這部漫畫可以說是小雅嘔心瀝血的心血結晶,這是一部虎尾地方史漫畫,在不失歷史真實性的自我要求下,必須作很多的歷史考證及

田野調查訪談,對一位十九歲的大一學生來說,要完成一部一百頁的漫畫書已經夠辛苦了,漫畫內容還要符合史實,又不能讓讀者失去閱讀的趣味性,這真是個超高難度的任務,從大一畫到大三,小雅竟然把它完成了。 小雅的漫畫是在描述日治時期二次大戰期間,虎尾地區「後壁寮」部落居民被日本政府強迫徵收土地集體遷村的大時代的故事。 虎尾「建國一村」舊稱「後壁寮」,後壁寮是林、翁、劉、黃、李、楊、張等姓氏六十九戶居民的祖居地,清代時,後壁寮先祖們就在這裡開荒墾地,過著安定的農耕生活。到了日治時期昭和十二年(一九三七)日本發動侵略中國的戰爭,殖民地台灣也被動員配合,日治昭和十四年(一九三九)起,日軍在虎尾廉

使及尾寮間的大片土地,興建虎尾海軍航空基地,昭和十六年(一九四一)大東亞戰爭(太平洋戰爭)爆發,日本海軍航空隊虎尾基地成立,開始飛行訓練。到了昭和十八年(一九四三),日軍開始擴建海軍虎尾航空隊眷舍,基於防空備戰的需要,日軍看上了後壁寮綠蔭遮蔽、竹木茂盛的天然掩蔽條件,於是強制徵收後壁寮,命令居民遷村,於是在昭和十八年底,後壁寮居民便舉村遷移到現在之虎尾鎮新吉里。 戰後,國民政府從日本人手中接收此地後改為空軍虎尾基地眷舍,一直到民國九十五年,眷村改建計畫開始實行,建國一村眷戶開始搬離,雲林縣文化處為了保存眷村文化,委託本校陳三郎老師與筆者進行「雲林縣眷村文化潛力普查計畫:虎尾鎮建國一、二

村」調查研究案,經半年餘,建立起相當豐富的虎尾建國眷村文化資產基本資料。 民國九十八年時任雲林縣政府新聞處高丹華科長,對於眷村文化資產的保存相當熱心與積極,我跟高科長是在一次桃園的社造培訓機會中認識,她聽到了後壁寮這一段遷村的故事後,相當感到興趣,我們一同拜訪了虎尾鎮新吉里林長義里長及當時帶領村民遷村的老保正與地方耆老們,他們在回憶日治昭和十八年歷時二月餘的遷村活動時「扛厝搬家」的往事,都相當慨嘆,並有深深的不捨,這是一段有血有淚的地方歷史,對村民們意義重大。 新吉里林長義里長是個急公好義、熱愛鄉土的人,在拜訪林里長時,他對自己社區歷史文化如數家珍、充滿感情。談話中,他提到想要

辦理一個文化活動,來再現後壁寮昔日舉村搬遷的情景,他希望透過這個活動讓外界知道新吉里的前世歷史,他也希望新吉里的孩子們傳承這段社區歷史,數年來他到處奔走尋找經費沒有著落,林里長的這個心願一直沒有完成,直到遇到高科長來虎尾訪視。 高科長與我聽了林里長說明這段社區歷史及他所要舉辦的活動後相當感動,我們決心要協助新吉里完成這件事,於是我們分頭去處理。高科長前往雲林縣政府找尋活動經費、籌畫活動細節,並聯繫各項可能的資源前來幫忙。我則擔任義工從旁協助、聯絡匠師建造竹管厝。高科長並結合建國眷村再造協會魯紜湘小姐,找來眷村居民,大家一起規劃共同舉辦「回娘家」活動。於是大家議定利用這一年的古蹟日在建國

一村舉辦「扛竹管厝回娘家」活動,希望再現昔日後壁寮遷村情景,以及把眷村居民找回來共商眷村保存大計。 舉辦活動前,高科長說還需要我幫她找一位會畫畫的同學,高科長希望眷村歷史除了文字記錄之外,也能夠有「影像」的呈現。高科長對於眷村歷史重建的熱情,感動了我,她是我積極協助這項活動的動力來源,雖然公務繁忙,我也盡力協助。 猶記在九十八年上大一的歷史課時,我發現課堂上總有一位很認真的女同學坐在最前排很用心地聽講並抄寫筆記,她就是陳小雅同學。有一次下課時間,小雅拿著筆記本跑來問我問題,我發現小雅的筆記本好精彩,除了文字筆記外,小雅還在文字旁畫了好多好精彩的圖案,她把課堂上我所講述的歷史故事

跟場景用手畫了下來,畫工之美,讓我驚豔。於是,當高科長跟我要人時,我第一個想到的就是小雅。或許是老天安排,很湊巧地,小雅就是道道地地的虎尾子弟,她上高中時每天必需經過建國眷村,當她知道要畫一幅有關眷村的故事時,很高興地接受了。 也就是這個因緣,在古蹟日扛竹管厝回娘家活動成功圓滿結束後,高科長希望更進一步地把新吉里的故事,用漫畫的形式呈現出來,於是高科長鼓勵小雅以新吉里的搬遷故事為腳本出版一冊漫畫書,為地方留下歷史紀錄,至於出版漫畫書的經費問題,高科長願意負責尋找經費來源。小雅於是一頭栽入了新吉里搬遷故事的腳本寫作,小雅經歷半年的田野調查後才著手策劃漫畫劇本,接著以純手繪擬初草、二草、上

網點、效果、上字、編排,等等,歷經將近三年時日,終於完成了這本漫畫集。 大家都知道,雲林科技大學設計學院的學生總有一大堆的功課要作,設計學院的學生熬夜趕圖是出了名的,小雅在忙碌、繁重的功課下還肯撥出時間來接下這個重擔,真的很有勇氣。而一向對自我功課要求很高的小雅並沒有因為額外的漫畫工作而影響學業,大學三年來,小雅的學期成績始終維持在班上第三名。 我很高興我有這樣一位優秀肯上進肯認真的學生,我以小雅為傲。 這本書,我給她一○○分 跋 風中的黑籽菜◎魯紜湘 雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會總幹事 《風中的黑籽菜》終於要付梓了,趕在新吉里里長林長義逝世週年前夕,將這本

書獻給這位努力奔走讓這段歷史呈現世人眼前,但自己卻無緣親眼目睹成果的唯一一人。 我與林里長相約有生之年要將「後壁寮」及「建國眷村」的故事整理出書,由林里長來說「後壁寮」的故事,我來說「眷村」故事,紀錄虎尾土地上芋頭與番薯的歷史片段,言猶在耳,林里長卻在去年中秋後撒手人寰。 成長在眷村,讀書在空小,推行國語的年代,在學校裡被本省籍同學設計講台語曾讓我損失了三塊錢。在北部工作,更是與台語無緣,一眼就瞧出我是很道地的外省掛,怎麼會與純本土的新吉里牽扯呢?這中間還有一個很重要的「紅娘」高丹華,紅線是她牽的。 九十八年三月二十九日,我們在台北辦了六十年來第一場的虎尾空小校友會,大

會邀請了從未謀面、但聽說一直在努力保存虎尾眷村的一位雲林縣政府公務員。由此,我們有了第一次的接觸,其後,她不斷安排一些有關眷村的活動及媒體的採訪,然後請我返鄉聯繫、介紹,或告知虎尾眷村的漏網消息,逼我當天就要寫好一篇文章寄給相關單位去聲援虎尾眷村。她更一手策畫「雲林古蹟日:里長伯要回娘家」的活動。我、林長義里長、雲科大劉明俊老師,就是她主導這個活動時的三員大將。 九十四年虎尾眷村的人開始向外搬遷,至九十五年全部搬空,極短時間內,虎尾眷村轉為廢墟,成為治安死角。當時沒人在乎虎尾眷村的過去,更別說她的未來,一般人只看到當時眼前的利益,能拿的拿,能挖的挖,眷村裡的老樹(值錢的)由當時的幹部帶

頭挖走,不知所終。每間房舍上的金屬建材則由遊民或宵小偷盜變賣,將屋內的電線拉扯下來,為了搜集電線裡的銅線而點火燒毀塑膠外皮,不慎引起火災而將連棟的日造倉庫眷舍付之一炬,許多眷戶尚未搬完的傢俱,文件也在祝融肆虐下化為灰燼,由大陸撤退來台生活了幾十年辛苦保存的資料、照片,也因為這把火,什麼都沒了。我想,全省眷村改建,唯一沒有集中住宅的恐怕就只有虎尾眷村人了。虎尾眷村的人搬走了,搬到了全省各地,只賸下極少部份的人還留住虎尾,這些人相對弱勢。沒了資料,沒 房舍,若要保留虎尾眷村,僅靠他們談何容易? 每場說書,都有段開場白,話說從頭。 雲林古蹟日「聽虎尾說故事」,就是這段歷史的開場白,在

虎尾眷村這塊土地上最早發生的故事,我們讓它歷史重演,讓曾經被迫遷離這塊土地上的移民重新回到這塊土地上,由眷村這批新移民招待他們回娘家,以輕鬆、愉悅的方式重現六十多年前「搬竹管厝」被迫黑夜搬遷的場景,這種族群的融合,跳脫了以往的模式,也代表了它的歷史意義。活動過程中公共電視「我們的島」節目一路採訪之外,我們自己寫新聞稿廣發記者,各媒體也紛紛報導「虎尾眷村竹管厝活動」, 保留虎尾眷村的第一步可說是一砲而紅。 在邀請全省眷村人回來參與保存眷村盛會時因無暇將流程多做說明,以致事後「被騙了」的傳言不斷,在此謹向這些眷村鄉親致上十二萬分的歉意。為了保留虎尾眷村,由原先被高丹華遊說只要花二個月的時間

快努力去做,讓虎尾眷村被社會和公部門看到,我們真的用兩個月的時間拋出了「保存虎尾眷村的行動」,也讓縣政府緊追腳步衝進國防部的遊戲規則中了,不過,已二年的時間了還未完全定案。 在保留的過程中,我努力的讓虎尾眷村出名,很遺憾,當縣府正式向國防部提案時,「眷村文化園區」的規劃卻沒有一個虎尾眷村人被邀請參與討論,這期間,公部門也沒有提供任何資源來整頓虎尾眷村,與其他縣市相較,虎尾眷村又是相對弱勢。我們這群「雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會」的外省掛願意募款印刷本書,那是因為我們與林長義里長有兄弟之情、有「後壁寮」和「建國眷村」的結義之盟。 我們難以奢望公部門的自發性關懷,我們願意咬牙以眷村

人自發的力量出版本書,以表達我們對土地對族群的感恩與愛、表達對林里長的一份追思,因為他是眷村人的好朋友。 為了感謝這些一路相挺的人,家在烏坵的高丹華(她也是本協會的榮譽理事長),曾在正聲廣播公司自費製作《虎尾眷村廣播劇》,讓更多人親聆「後壁寮、建國眷村、新吉里」的前世今生緣。劇中的配音員幾乎都是身在虎尾或關心這段歷史的人,當然也有我、林長義里長、雲科大劉明俊老師等。 父親自三十九年底從大陸調差來到虎尾後,一直住到今日,熱心助人的他,常用手工製作一些生活用品送人,直到搬離眷村後而快速的退化,才因健康減少製作。這些年來,我再看其他的眷村長輩,亦是孤寂的住在村外,快速的衰退、凋零。能

走動的老人家,他們時常會回去一村、二村繞繞,然後又悵然若失的離去,每每看著他們緩慢移動的背影,我心好酸,我能做的也只有這些,保護這些環境,讓歷史以活的面貌延續,讓文化在自然中傳承。 我希望第二本的虎尾眷村漫畫也加速出版。

雲林古蹟進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

羅蘭·巴特符號思維啟示下仿古街區的路徑發展研究—以鹽鎮水街為例

為了解決雲林古蹟 的問題,作者周穎 這樣論述:

隨著全球化進程與全面實行現代意義的城市建設,中國各城市文化面臨著嚴峻的發展壓力。仿古街區是眾多城市文化建設中的一個分支,是體現城市文脈延續的良好方式。但當文化依循著市場需求、經濟的調整而失去它自身本位時,文化便落入了一種形式符號,成為資本增值的生產象徵。本作為改善城市的均質現象、增加地方活力的積極途徑,變成了被操控、且被批判的消極對象。因此,面對各城市現存的邊緣化仿古街區,亟待被認知其自身的處境與價值,並為其找到可以指導良序發展的理論依據。在本研究中,首先,通過文獻的對比轉變了傳統看待仿古街區的視角,確認了仿古街區應該具備群體性、流動性、公共性內涵,突出了地方文化與場域發展應基於地方居民的特

徵。其次,基於仿古街區作為符號運作的載體之一,本研究借助了符號學理論對其場域文化符碼被神話化的背後邏輯進行了探索,並主要以對羅蘭巴特言語觀與整體觀的分析,延伸了得以服務於地方話語得以融入原權利話語團體的轉換層級,並將其轉化成模型。接著,選取了一個個案場域,通過定性與定量的工具使得基於地方的話語與場域關係的連結圖得以建立,最終確認了四條主要關係的關係連結圖,並供研究進一步對比、評估並調整場域神話文本的重視項,進而提出各路徑發展策略。結果表明,一方面,地方人所關注的點的優先性與神話文本確實存在差異性;另一方面,仿古街區的場域職能不僅僅只是旅遊經濟的一種形式,更是一個結合、調動地方居民、地方知識、地

方文化資源的網絡資訊中心,確認了屬於仿古街區價值的落腳點。本研究不僅提供了針對仿古街區的新的思考範式,也期為日後如何實踐仿古街區的獨立性、多樣性以及整體性發展提供了參考依據。

國人出國東南亞旅遊知覺風險、知覺價值對重遊意願之影響

為了解決雲林古蹟 的問題,作者莊雅愉 這樣論述:

摘要 由於旅遊產品具有無形性的特徵,因此,各種風險可能在購買旅遊產品的不同階段產生,因此,研究者想了解旅客的特徵在知覺風險和知覺價值對重遊意願之影響。本研究針對曾去過東南亞旅遊的國人進行研究,探討一、旅客基本資料在知覺風險、知覺價值及重遊意願之間是否呈顯著差異;二、知覺風險和知覺價值是否顯著影響重遊意願。以網路便利抽樣法及滾雪球方式發放問卷。共發放350份問卷,收回有效問卷348份,以SPSS 22.0統計軟體作資料分析,分析方法有:描述統計分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、雪費法事後比較、逐步迴歸分析、相關分析。

本研究結果如下所示:(一)、「性別」、「學歷」、「年薪」在知覺風險、知覺價值及重遊意願皆無顯著差異。(二)、「年齡」在知覺風險方面並無顯著差異,但在知覺價值及重遊意願均呈顯著差異,其中31歲以下皆高於51歲以上。(三)、「婚姻」在知覺風險方面並無顯著差異,但在知覺價值及重遊意願皆呈現有顯著關係,其中未婚皆高於已婚有子女。(四) 在青壯年組中,若知覺風險和知覺價值同時預測重遊時,知覺風險中只有財務風險負向影響重遊意願;而知覺價值中以情緒價值的影響力最大,另外嚐新價值及附加價值亦顯著影響重遊意願。在中老年組方面,知覺風險只有身體風險與重遊意願有顯著關係;知覺價值的部分則是情緒價值有顯著影響。關鍵字

:知覺風險、知覺價值、重遊意願

雲林古蹟的網路口碑排行榜

-

#1.斗六- 雲林偽出國景點!5處日式老宅好逛又好玩 - 食尚玩家

01. 凹凸咖啡館 點咖啡適合坐上一整天 · 02. 斗六行啟紀念館 太子出巡紀念館 · 03. 虎尾驛 必嘗季節限定枝仔冰 · 04. 虎尾合同廳舍 全台首家開在古蹟裡的誠品. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#2.雲林景點》超過30個雲林好玩推薦,一日遊怎麼玩?包含虎尾 ...

雲林 景點推薦, 一日遊怎麼玩,有哪些是雲林的必玩景點呢,雲林最熱門的地區不外乎古坑,虎尾及斗六,光是這幾區,就可以排出很多條不同的雲林一日遊路線, ... 於 yoke918.com -

#3.雲林縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓縣長張麗善等人視察向中央 ...

縣長張麗善表示,雲林縣為扣合聯合國所提2030年全球永續發展目標(SDGs),以「幸福雲林,永續上場」作為發展願景,期待民眾能貼近感受縣府對文化保存並將其 ... 於 www.kingtop.com.tw -

#4.西螺古蹟鄉土情,品嘗古早好滋味

雲林 縣西螺鎮是一個有著濃厚鄉土情懷的鄉鎮,有許多具有歷史意義的古蹟建築,以及豐富的人文文化。西螺也是一個現今仍以農業為主的鄉鎮,並且孕育出許多老字號的產品。 於 okgo.tw -

#5.淡水古蹟博物館免費夏令營學攝影藍曬成小藝術家| 地方 - 中央社

新北淡水古蹟博物館8月將舉辦「小小藝術家夏令營」活動,由新北國際藝術村8組駐村 ... 颱風杜蘇芮暴風圈壟罩雲林以南、東南部南部晚間防強風豪雨. 於 www.cna.com.tw -

#6.好遊趣 10月號 NO.43: 露營休日 - 第 102 頁 - Google 圖書結果

ú 二撰異|影雲林土發現老屋新生命司林縣政府文化處於 2015 全國古蹟日舉辦「 2015 二下老記憶,新地圖一發掘地方文史新活力」活動,邀請建築愛好者來到雲林土庫, ... 於 books.google.com.tw -

#7.虎尾郡守官邸 - 雲林故事館!

2009年5月 : 整修完工,新妝開館(圍牆矮化). 2010年起 : 成為雲林縣重點文化館舍. 2012年12月:獲選文化部公有古蹟歷史建築管理維護評鑑獎勵計畫 ... 於 ylstoryhouse.org.tw -

#8.關於本系 - 國立雲林科技大學文化資產維護系

文化是一個國家軟實力的展現,文化資產是人類在時間的洪流中所創造出來的地景、聚落、建築、文物、工藝、社會習俗、儀式、產業等,它可能是地上的保存物,也可能是地下 ... 於 culture.yuntech.edu.tw -

#9.阿里山線-B線(臺鐵出發)部分班次經奮起湖 - 台灣好行

雲林 縣. Y01斗六古坑線 · Y02北港虎尾線(郵輪式公車) · 701雲林草嶺線(周三~周日運行) ... 阿里山站至日月潭(員林客運6739). 其他規定, 折疊式腳踏車規定 寵物攜帶規定 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#10.雲資天使-發表「雲林妹麗、遇見古蹟」月曆

上個禮拜跨年前, 在民國百年結束前夕雲林也弄了一組月曆, 只能說這幾年正妹月曆還滿流行的, 「雲資小天使」也順勢推出以守護雲林古蹟為月曆背景, ... 於 blog.yunlin.me -

#11.台灣ll虎尾。雲林故事館。古蹟巡禮。感覺走一趟日本了

當一天外拍少女,走一回時光隧道,雲林故事館,古典的日式木造建築讓人回味Useful information 雲林故事館(點這裡或圖片可以連到故事館的網頁喔) ... 於 tennis872.pixnet.net -

#12.全國古蹟日走讀雲林解鎖秘寶| 中華日報

記者劉春生∕雲林報導. 二0二二「全國古蹟日|走讀雲林」十七日在歷史建築古坑東和陳宅舉行,活動在解鎖雲林最新修復完成的六棟古蹟歷建中,完成文化 ... 於 www.cdns.com.tw -

#13.雲林縣名勝古蹟 :: 路名資料庫

路名資料庫,雲林特產,雲林景點地圖,斗六歷史古蹟,雲林歷史建築,斗六古蹟,台灣名勝古蹟,雲林文化特色,雲林特色小吃. 於 road.iwiki.tw -

#14.雲林記憶Cool | 虎尾免費景點,必拍光線超美日式建築 - 捲毛阿偉

雲林 記憶Cool (原虎尾登記所). 雲林記憶Cool讓我印象大改觀,以前參觀的古蹟類的日式建築,大多都是與展覽結合,只有 ... 於 www.stay-here.com.tw -

#15.雲林古蹟類景點匯整 - 旅遊點

雲林古蹟 類景點匯整。共有5筆雲林古蹟類景點資料。涌翠閣、雲林記憶Cool、北港「甕牆」、斗南分局舊辦公廳舍、雲林布袋戲館... 於 www.trippois.com -

#16.虎尾涌翠閣 - 國家文化資產網

民國五十三年(1964),雲林地方法院成立,涌翠閣改作為地方法院職員宿舍之用,直至 ... 民國九十九年(2010)四月二日公告為「雲林縣縣定古蹟虎尾涌翠閣」 民國一百 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#17.#雲林古蹟 hashtag on Instagram • Photos and videos

Top posts. 42 posts · 【斗南舊分局】 · 雲林縣定古蹟 放上照片 ·. 於 www.instagram.com -

#18.臺灣古道與交通研究─從古蹟發現歷史卷之二

此碑之寬高與字體,與《雲林縣采訪冊》所記不符,今對照實物,則《采訪冊》失實也,是志書所記碑碣多有失實,應作田野調查實際對勘也。九、「開闢鴻荒」碣「開闢鴻荒」碣位 ... 於 books.google.com.tw -

#19.日治時期三級古蹟~虎尾合同廳舍雲林第一間誠品書店+星巴克

虎尾合同廳舍位於雲林縣虎尾鎮,係為台灣日治時期消防單位觀測轄區失火位置與完成通報之緊急救災建築物,與建於昭和五年(西元1930年),建築形式與 ... 於 twobaby.tw -

#20.雲林縣文化資產 - Wikiwand

雲林 縣文化資產是位於臺灣雲林縣的古蹟與歷史建築等各類文化資產,以下各類文化資產均收錄在中華民國行政院文化部文化資產局或雲林縣政府網站。 於 www.wikiwand.com -

#21.【雲林縣】國定古蹟北港朝天宮 - BUILDINGFOCUS

【雲林縣】國定古蹟北港朝天宮 ... 北港媽祖以母親的形象深植人心,而非高不可攀的神格讓人感受距離。而北港朝天宮為台灣最具影響力、且分靈最多、分靈國家 ... 於 buildingfocus.blogspot.com -

#22.雲林斗六古蹟|行啟紀念館。雲林映象|近籽種子公園 - 熊本一家

在太平路近尾端有條府前街上可抵達相關政府機構(像是國有財產局、入出境管理局...),當然也有紀念性的老建築物。 行啟紀念館|雲林斗六古蹟|斗六景點 很有特色的國有財產 ... 於 www.leeleelin.com -

#23.《雲林行程景點推薦》天天追五分車季節限定遊程百年日式老 ...

我們漫步在擁有百年日式古蹟的虎尾文化聚落感受新舊相融的氛圍、探索有如科幻電影場景的虎尾糖廠、被覆蓋在綠意蔥蔥的的糖廠秘境有如宮崎駿筆下的天空之城 ... 於 duringmyjourney.com -

#24.雲林古蹟之美走上國際虎尾鐵橋光環境榮獲瑞士2022 LIT照明 ...

記者楊青琪/雲林報導雲林古蹟之美走上國際!虎尾鐵橋自今年8月啟燈後,持續獲得遊客及縣民好評,成為雲林最新的夜. 於 www.thehubnews.net -

#25.雲林虎尾《星巴克-虎尾門市》古蹟喝咖啡!走入近九十年虎尾 ...

到雲林虎尾就順到來朝聖近九十年歷史的虎尾合同廳舍目前星巴克虎尾店與誠品書店虎尾店皆進駐於此讓我們一起走進歷史老建築中喝 ... 於 smileduck.pixnet.net -

#26.古蹟建築 - 遛遛斗六- 斗六市公所

坐落於斗六市雲中街巷弄、大樹群間的舊宿舍群,為日治時期興建之「判任官舍」類型日式木造建築,為雲林縣現存最完整的日式木造宿舍群落之一,該街廓於日治時期曾為斗六 ... 於 travel.dl.gov.tw -

#27.周邊景點 - 虎尾春秋

雲林 故事館位於虎尾鎮繁華地帶,日治時期(1920-1923)作為虎尾郡守官邸使用,是 ... 也因為誠品書局與星巴克將書香及咖啡香的帶入,讓其與古蹟結合,因此為雲林帶來 ... 於 www.huweihotel.com.tw -

#28.【雲林‧虎尾】雲林故事館 - 1111中台灣

當年作為虎尾郡役所的郡守官邸之用,先後住過12位日籍郡守,在虎尾地區是日人稱「屋敷」的高級別墅建築。戰後,國民政府來台則陸續作為虎尾區、雲林縣等行政長官宿舍之用, ... 於 www.1111tc.com.tw -

#29.【雲林景點】雲林故事館x雲林布袋戲館~來一趟知性的古蹟之旅

雲林 虎尾最知性的古蹟~雲林故事館、雲林布袋戲館,相鄰的兩處建築皆為日治時期所建,故事館為傳統日式木造房子,布袋戲館是二層樓式有點像洋房的建築 ... 於 er700112.pixnet.net -

#30.雲林大埤怡然村裡古蹟園邸,百年大院「三秀園」的摩登新生活

台南老城與雲林大埤農村之間轉換,如同在兩道歷史間自由穿梭;當年大埤仕紳的風雅庭園「三秀園」,在傅恩弘與家族的用心下,賦予它新使命。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#31.台灣好行雲林三線

北港虎尾文化古蹟一日遊 ... 【雲林好行好好玩短影片大募集】活動開跑‼️ ... 斗六火車站; 雲中街; 社口遊客中心; 雲林科技大學; 綠色隧道; 古坑嘉興宮; 福祿壽酒廠 ... 於 www.yunlinshuttlebus.com.tw -

#32.雲林虎尾舊日式建築 - 台灣旅行趣

... 稱為虎尾鐵三角,分別是合同廳舍(現今已改建為誠品生活館與星巴克)、虎尾雲林布袋戲館和虎尾雲林故事館,古蹟不再只是可遠觀而不可褻玩焉, ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#33.雲林縣文化資產 - 維基百科

名稱 種類 創建年代 石榴站車站及職員宿舍 車站 日明治年間 斗六市公正街196號 宅第 1964年 原北港農校校舍 其他 1953年 於 zh.wikipedia.org -

#34.雲林縣文化資產 - NiNa.Az

縣定古蹟 ; 北港自來水廠. 產業設施, 日昭和年間, 2006年12月22日 ; 虎尾糖廠廠長宿舍. 宅第, 1916年, 2009年12月25日 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#35.雲林古蹟景點【合同廳舍】誠品生活虎尾店復古味十足,旁邊就 ...

雲林古蹟 景點【合同廳舍】誠品生活虎尾店復古味十足,旁邊就有星巴克. 2022 9/04 ... 這間誠品書店「虎尾合同廳舍」它也是全台唯一在古蹟設點的誠品。 於 yusuke.com.tw -

#36.雲林景點懶人包攻略》雲林景點一日遊觀光工廠、古蹟老街

來雲林非開車族交通不便通常來雲林玩除了有一般公車選擇外,另外也有「台灣好行雲林縣」規劃二條路線可選「0030北港虎尾線」、「0031斗六古坑線」文末有 ... 於 ating.tw -

#37.3D彩繪藝術村1日-高雄/台南出發- 雲林虎尾驛 - 國內旅遊- 易遊網

本行程為聯營團體:高雄文化中心→台南交流道→雲林虎尾驛(可品嘗人氣手工蛋捲)→雲林合同廳舍(古蹟喝咖啡-虎尾星巴克)→布袋戲館(原虎尾郡役所)→雲林故事館(原虎尾郡 ... 於 trip.eztravel.com.tw -

#38.文化部長李永得參訪雲林古蹟盼世界看到臺灣歷史

【新唐人亞太台2021 年04 月13 日訊】文化部長李永得參訪雲林北港朝天宮、北港集雅軒、歷史建築北港大復戲院、大埤北極殿「帝爺公柯象肉體金尊展示 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#39.文化部文化資產局古蹟管理維護人員教育訓練課程(基礎訓練) 雲 ...

雲林場-磚造建築與裝飾藝術. 課程簡章 ... 予古蹟等文化資產新的保存形式,更加重視日常管理維護等工作。 ... (雲林縣北港鎮中山路198-1 號-北港朝天宮後方). 於 www.mlvillage.gov.tw -

#40.雲林文化古蹟一日遊> 文化之旅 - 交通部觀光局

北港朝天宮舊稱天妃廟或天后宮,為了紀念分靈自湄洲的祖廟──朝天閣,才改名為朝天宮。創建於清康熙年間,西元1694年,因神蹟靈驗,已成為全國三百餘座媽祖廟的總廟,外觀 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#41.雲林輕旅行:美如歐洲的餐酒館、超級夢幻小森林….6個不能 ...

吾愛吾家咖啡專賣店 地址:雲林縣斗六市大同路59號 營業時間:12:00~0:00 電話:05 532 7575. 湧翠閣:古蹟裡的選物與展演. 在Instagram 查看這則貼文. 於 www.elle.com -

#42.【雲林景點】虎尾建國眷村-古蹟修復.裝置藝術 - 朵朵這樣過

【雲林景點】虎尾建國眷村-古蹟修復.裝置藝術|文青必去.IG打卡景點| ... 這裡原本住著與世無爭的農民,但之後因戰爭爆發, 這聚落就作為兵營設置區。 於 qa3595961.pixnet.net -

#43.這家星巴克很迷你!桃園「春日門市」遠看就像一隻鳥

不論是時髦簡約風、華麗公主風,又或是近期積極成為古蹟修復大師,樣樣都難不倒星巴克。而桃園這家新開的 ... 延伸閱讀:雲林麥寮首間星巴克來了! 於 www.bella.tw -

#44.雲林景點》超有特色、超好拍!充滿故事性的懷舊日式老建築

相關雲林行程安排懶人包. 雲林住宿關鍵字快速查詢: 請點我! 於 guliufish.com -

#45.雲林-傳統文化與現代風格兼具的城市 - 旅遊王TravelKing

雲林 這個位於台灣中南部的城市,以農立縣充滿著傳統氣息,這裡也是全台灣廟宇數量最高的城市,舉凡北港朝天宮、北港鎮義民廟、大埤鄉三山國王廟、西螺 ... 於 www.travelking.com.tw -

#46.被遺忘的雲林歷史:70年前民眾手持竹竿打贏機槍 - 風傳媒

虎尾郡役所為半木造式結構,具英國維多利亞風格的和洋混搭式的建築,相當有美感,但是在這棟漂亮的建築背後,有一段相當慘烈的歷史。雲林虎尾於1920年(大正9年)設郡 ... 於 www.storm.mg -

#47.感受日式老屋浪漫!雲林人文建築巡禮二日遊散策

台灣最具古典美的星巴克空間就在雲林縣的「虎尾合同廳舍」!在雲林就能看到日治時期遺留下來的古蹟建築群,經過妥善修復注入新活動使用, ... 於 www.wowlavie.com -

#48.雲林虎尾「布袋戲館」古蹟巡禮!Q版公仔戲迷必收

雲林 虎尾「布袋戲館」古蹟巡禮!Q版公仔戲迷必收,古色古香紅磚瓦、木棧道拍好拍滿! 於 citytravel.niusnews.com -

#49.雲林古蹟之旅I | 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

雲林古蹟 之旅I · 北港老街 · 振興戲院D · 北港甕牆 · 義民廟 · 百年古井 · 北港朝天宮 · 太平老街 · 兒童籽公園. 於 guide.easytravel.com.tw -

#50.這竟在雲林?內行人道相報的「雲林7個好玩好拍景點」

1. 涌翠閣 「涌翠閣」建於日治時期1939年,過去為重要人士來訪的招待所,現被訂為雲林縣定古蹟。 · 2. 海園海螺圓環 · 3. 摩爾花園 · 4. 古坑珍・粉紅城堡 · 5 ... 於 travel.ettoday.net -

#51.虎尾星巴克&布袋戲博物館&雲林故事館&北港朝天宮|台北出發

入住全台唯一布袋戲主題飯店:虎尾春秋; 走訪國定古蹟:星巴克虎尾門市、北港朝天宮+老街,百年車站:虎尾驛; 免除自行規劃行程的麻煩,乘舒適專車輕鬆往返各景區 ... 於 m.kkday.com -

#52.雲林古蹟景點【合同廳舍】誠品生活虎尾店復古味 ... - LINE旅遊

上次跟你們分享過嘉義美術館誠品期間限定店,你們有印象嗎?沒印象沒關係,來看虎尾「合同廳舍」誠品常態店。它前身在日治時期是合署辦公官署建物,還留存 ... 於 travel.line.me -

#53.【雲林。西螺】振文書院。國家三級古蹟。清代雲林四大書院 ...

【雲林。西螺】振文書院。國家三級古蹟。清代雲林四大書院碩果僅存者位於興農西路與文昌路口,雲林縣中山國小旁的西螺振文書院,闢建於清嘉慶二 ... 於 1817box.tw -

#54.雲林老師傅創作迷你木雕古蹟 - 公視新聞網

住雲林古坑鄉有一位老先生,記錄國內外許多古蹟,再透過木雕創作,將古蹟迷你化已完成三十多件作品。 斗六涵碧樓過去位在斗六城頂街,是雲林縣唯一有 ... 於 news.pts.org.tw -

#55.慢遊雲林- 2022全國古蹟日系列活動 #走過路過千 ... - Facebook

一系列古蹟日主題活動外, 完成指定任務即可獲得好禮及抽獎機會! 邀請大家一起探索雲林縣豐富多元的文化資產 ... 於 m.facebook.com -

#56.【雲林】雲中街斗六警察局舊宿舍群.喝凹凸咖啡.遊賞日式老房

在五月的一個酷熱的午後,布魯躲進了一間日式老房裡,靠著的出窗的窗台,收攬窗外的綠意。布魯愛喝咖啡,雖然這兒的咖啡品項不多,風味中規中距, ... 於 hiking.biji.co -

#57.雲林縣國定古蹟北港朝天宮樑枋彩繪調查研究暨修復計畫成果 ...

雲林 縣國定古蹟北港朝天宮樑枋彩繪調查研究暨修復計畫成果報告書」是由行政院文化建設委員會指導,雲林縣政府委託財團法人成大研究發展基金會執行「雲 ... 於 memory.culture.tw -

#58.雲林「舊是潮」 《全國古蹟日-雲林祕寶》揭開序幕- 寶島- 中時

陳璧君指出,今年縣府配合文化部以尊重多元文化的「文化馬賽克」為主題精神,正式啟動2021「全國古蹟日-雲林祕寶」系列活動,透過42場的導覽行程、活化 ... 於 www.chinatimes.com -

#59.古蹟活化雲林故事館獲獎 - 人間福報

由日治時代虎尾郡守官邸修建的雲林故事館,位於虎尾鎮林森路和公安路路口,是日治時期虎尾行政官階最高的「屋敷」(意即高級別墅),共有七任郡守在此居住 ... 於 www.merit-times.com -

#60.古蹟 - 雲林縣政府文化觀光處

古蹟 就是經過時間的考驗,幸運地躲過天災人禍,而留存下來的古代建築物。可是,大家或許會好奇,到底什麼人建造的才算?或是年代要多古老才行?小規模的或外觀不 ... 於 content.yunlin.gov.tw -

#61.虎尾鐵橋.虎尾驛(虎尾遊客中心)|看古蹟小火車&品嚐咖啡香~登 ...

雲林 虎尾景點相當豐富,處處是美景就連壯麗的虎尾鐵橋都是美拍熱點登上虎尾鐵橋,橋上田野風光很是迷人虎尾鐵橋旁也是綠廊自行車道很適合旅人騎鐵馬來 ... 於 fullfenblog.tw -

#62.國文成語辭典 - Google 圖書結果

親屬者示不揆【親展】面陳一切也雲「無因「[親敬】北史崔挺傳「初崔光貧」(凱 ... 文一(覽古]桃覽古蹟也高適「覽古還趁瓊阿共觀花」【覽示】猶言表示史記大宛傳「觀兵 ... 於 books.google.com.tw -

#63.【2021全國古蹟日-雲林祕寶】講座/ 傳統漢式建築與大木司阜

【2021全國古蹟日-雲林祕寶】講座/ 傳統漢式建築與大木司阜日期:10月03日(日) 時間:14:00-15:30 地點:北港集雅軒講師:蔡侑樺適合參與對象:15歲以上,對雲林無形文化 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#64.【雲林散策.達人帶路】追古蹟、喫小吃、訪風情的小旅行

雲林 北港,為台灣燈會原鄉,同時也孕育出宗教文化與豐富多樣的建築之美。無論是清康熙33年建立的北港朝天宮、源自日治時期的水道頭園區,或是落成於日治昭和2年的大復 ... 於 www.play.tours -

#65.虎尾|雲林故事館・雲林的老故事都在這棟老房子裡 - 旅行圖中

雲林 故事館為日據時期所留下的木造建築,經歷過修復後重新開放, ... 近年雲林有了很多的改變,包含許多原本廢棄的古蹟、建築都再次重新整修、活化 ... 於 journey.tw -

#66.雲林景點|超過15條一日遊、半日遊路線 - 瑪格。圖寫生活

值得一提的文化資產,除了雲林被視為臺灣布袋戲的故鄉,廟宇數量更是全臺之最,香火最鼎盛的北港朝天宮,已超過300年歷史,被列為國定古蹟,每年吸引 ... 於 margaret.tw -

#67.雲林古蹟景點的推薦與評價,YOUTUBE、PINTEREST和網紅 ...

42場的導覽行程、活化講座及體驗活動, 帶領民眾了解古蹟保存的概念, 讓雲林古蹟保存貼近生活親近民眾, 早上首場由崇遠堂廖介源董事 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#68.雲林古蹟具歷史意義歡迎來巡禮 - Yahoo奇摩新聞

古蹟 是歷史文化的呈現,也是地方重要的文化資產,雲林縣擁有二級古蹟─北港朝天宮、三級古蹟─西螺振文書院及大埤三山國王廟,它們是雲林人的驕傲, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#69.雲林縣藝術與文化資產之美 - 臺灣雅石文史工作室

二、文化資產的定義? 文化資產是指具有歷史、文化、藝術價值的古物、古蹟、民族藝術、民俗及有關文物、自然景觀等。 於 folkmit.pixnet.net -

#70.雲林全國古蹟日揭開傳統文化神秘面紗 - 台灣好新聞

「全國古蹟日—雲林秘寶」今(18)日舉辦開幕記者會,活動自9月18日起至10月3日,邀請最具地方特色的西螺七崁武術文化發展協會獻上武術表演,活動在文化 ... 於 www.taiwanhot.net -

#71.台灣特色星巴克|STARBUCKS 雲林虎尾門市.在歷史古蹟

星巴克特色門市虎尾門市地址:雲林縣虎尾鎮林森路一段491號電話:05-6338035營業時間:07:00~21:30如果 ... 在歷史古蹟~舊虎尾合同廳舍裡嚐著咖啡香. 於 im0071.com -

#72.《雲林》逛古蹟劇場式導覽虎尾建國眷村 - 自由時報

響應文化部2020全國古蹟日活動,雲林縣府今年以「古蹟時髦(Old is new)」為主題,文化觀光處長陳璧君說,古蹟可以很時尚、時髦,邀請大家來雲林逛 ... 於 news.ltn.com.tw -

#73.[ 雲林⊙虎尾]尋訪百年歷史.廟宇建築之美.多元藝術 - 輕旅行

多元藝術一日遊虎尾鎮位居臺灣雲林縣中央,虎尾之名來自虎尾溪.因日治時期設有糖廠而成為 ... 獲選為文化部101年度公有古蹟歷史建築管理維護評鑑獎 於 travel.yam.com -

#74.雲林縣古蹟暨歷史建築審查委員會設置及作業要點 - 植根法律網

一、為保存文化資產,辦理古蹟及歷史建築之審查,特訂定本要點。 二、為辦理古蹟及歷史建築之審查,設雲林縣古蹟暨歷史建築審查委員會(以下簡稱本 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#75.雲林縣國定古蹟北港朝天宮樑枋彩繪調查研究暨修復計畫成果 ...

書名:雲林縣國定古蹟北港朝天宮樑枋彩繪調查研究暨修復計畫成果報告書(含光碟),語言:中文,ISBN:9789860280456,頁數:180,出版社:雲林縣政府,作者:財團法人成 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#76.雲林古蹟Archives - 白雪姬喫趣玩

雲林古蹟 · 雲林虎尾合同廳舍,星巴克咖啡虎尾門市!日治時期的消防組、警察局變身誠品書店 · 雲林景點| 日式時期虎尾郡役所,變身轟動武林的雲林布袋戲館! 於 snowhy.tw -

#77.典藏保安宮:古蹟修復紀實 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

在台灣,南投、雲林和嘉義三縣相連的山地及溪頭附近,是孟宗竹的盛產地,目前竹鷹架的主要來源,正來自竹子大本營的南投縣竹山鎮。 於 books.google.com.tw -

#78.雲嘉南濱海國家風景區

云嘉南滨海国家风景区是中华民国一个国家级风景特定区,成立于民国92年(2003年),位于台湾西部的嘉南平原上,北为云林牛挑湾溪至旧虎尾溪,南为盐水溪,东至省道台17线( ... 於 ks11.tvsnepal.com -

#79.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-雲林古蹟朝天宮介紹

朝聖祈福拜媽祖雲林北港朝天宮 宗教的力量、有著撫慰人心的安定,宗教的史蹟、有著教化人心的故事,台灣雲林的北港是 知名宗教盛地,朝天宮媽祖自1694年建造以來護衛著 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#80.【雲林虎尾】歷史古蹟.日式木造建築~雲林故事館

真的是哪裡有日式建築abby就往哪裡跑雲林故事館位於雲林縣虎尾鎮林森路和公安路交接路口的日式房舍為虎尾郡役所的郡守官邸是虎尾階層最高 ... 於 abby0318.pixnet.net -

#81.解鎖秘寶2022「全國古蹟日—走讀雲林」 - 好視新聞網

2022「全國古蹟日—走讀雲林」活動今(17)日在歷史建築古坑東和陳宅舉行, ... 在解鎖雲林最新修復完成的6棟古蹟歷建秘寶中,完成走讀雲林-文化新秘寶 ... 於 newsday.tw -

#82.內政部:::不動產交易實價查詢服務網

... 水利用地, 遊憩用地, 古蹟保存用地, 生態保護用地, 國土保安用地, 殯葬用地, 特定目的事業用地 ... 南投縣, 彰化縣, 雲林縣 ... 雲林縣, 05-5522698 05-5522703. 於 lvr.land.moi.gov.tw -

#83.2023【彰化景點】50個彰化必玩去處,10條彰化一日遊路線推薦!!

彰化一日遊線:和美一日遊、田尾一日遊、鹿港一日遊、員林一日遊、秀水一 ... 文化古蹟:彰化縣擁有保存完好的文化古蹟,反映了其悠久的歷史,其中最 ... 於 bunnyann.com -

#84.2023【日興堂喜餅振興戲院店】雲林北港伴手禮推薦.狀元囍餅 ...

2023-07-27 中部景點, 雲林景點 Post a Comment. 2023【日興堂喜餅振興戲院店】雲林北港伴手禮推薦.狀元囍餅美食 ... 天宮】雲林北港景點推薦.國家二級古蹟.美食.景點. 於 taiwantour.info -

#85.雲林古蹟巡禮_台灣古蹟系列08 - YouTube

雲林古蹟 巡禮雲林縣有一座/聞名海內外的媽祖廟就是位在北港鎮的北港朝天宮,座落於中山路口的朝天宮是台灣各地媽祖廟的總廟,至今已經有三百年多年的 ... 於 www.youtube.com -

#86.【雲林虎尾】雲林故事館|古蹟活化成為藝文空間,虎尾觀光景點

【雲林虎尾】雲林故事館|古蹟活化成為藝文空間,虎尾觀光景點. 在嘉義的”民雄鵝肉亭”吃 ... 於 cindypark.cc -

#87.雲林北港朝天宮|百年國定古蹟|如同上歷史課一般的古蹟解說

雲林 北港朝天宮|百年國定古蹟|如同上歷史課一般的古蹟解說 · · 北港朝天宮相關資訊 · · 空拍與360 · · 朝天宮旁的古蹟 · · 朝天宮大門與裝飾 · · 門口的 ... 於 aaforfun.net -

#88.響應全國古蹟日雲林「古蹟時髦」系列活動開跑 - 工商時報

雲林 縣政府為響應全國古蹟日,今年以「古蹟時髦」為主題,13日在虎尾鎮建國眷村開跑,讓民眾感受眷村建築群新舊交融的文化魅力;19日將於北港鎮水道頭 ... 於 m.ctee.com.tw -

#89.[ 雲林⊙虎尾]涌翠閣。縣定古蹟。日式建築。

原來是104年才完工的現在虎尾鎮又多了一處古蹟新亮點了為日治時期官方「虎尾郡」 所設置之招待所建築也是雲林及虎尾觀光文化路線新據點裡面尚. 於 yjlrh520.pixnet.net -

#90.古蹟虎尾郡守官邸雲林故事館獲獎 - 好房網News

雲林 縣歷史建築管理維護獲文化部肯定,雲林故事館與總統府、勸業銀行舊廈等國定古蹟一同獲得「公有古蹟歷史建築管理維護獎勵計畫」獎項, ... 於 news.housefun.com.tw -

#91.【台語新聞】全國古蹟日雲林西螺崇遠堂講古導覽

為了發揚在地文化資產與歷史建築,雲林縣政府響應全國古蹟日活動,舉辦雲林秘寶系列活動,9月18日這天在西螺崇遠堂進行開幕活動,自9月18日~10月3日將 ... 於 news.cts.com.tw -

#92.佔地2公頃免費景點!霍爾的移動城堡超好拍.超大塊綜合芋頭 ...

免費景點,雲林景點,林內驛站,芋頭冰,芋頭米粉 ... 寶隆公園地景藝術; 霍爾的移動城堡; 小公園設施; 百年古蹟林內驛站; 林內驛站菜單; 綜合芋頭剉冰 ... 於 almablog.com.tw -

#93.今昔複寫,雲林復古懷舊小旅行:8 處必訪老宅眷村、旅店

虎尾春秋(雲林縣虎尾鎮信義路69號) 圖片來源/虎尾春秋臉書粉絲專頁 ... 極稀有的警察廳舍建築,平面格局完整的關係,積極被指定為縣定古蹟,考量空間 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#94.文化部補助逾2億元雲林斗六180年最老古廟可望修復 - 聯合報

位於雲林縣斗六市的真一寺為斗六舊城現存最古老的寺廟,民國2010年公告為縣定古蹟,迄今13年,終於獲得修復工程補助款,預計2026年完成修復。 於 udn.com