雲門劇場參觀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動(精裝珍藏版) 和殷寶寧的 淡水文化地景重構與博物館的誕生都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原點 和主流出版社所出版 。

國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 謝潮儀、王淳熙所指導 潘緯慈的 權益關係人視角下淡水與澳門遺產觀光之比較研究 (2018),提出雲門劇場參觀關鍵因素是什麼,來自於遺產觀光、遺產保存、權益關係人、紅毛城及其周遭歷史建築群、澳門歷史城區。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化產業學系暨藝文產業設計與經營碩士班 林詠能所指導 王鴻偉的 臺北藝術節系列整合行銷傳播之研究 (2009),提出因為有 臺北藝術節、臺北藝穗節、整合行銷傳播的重點而找出了 雲門劇場參觀的解答。

共時的星叢:風車詩社與新精神的跨界域流動(精裝珍藏版)

為了解決雲門劇場參觀 的問題,作者unknow 這樣論述:

通往日治台灣前衛──最豐富的文藝圖文史料 橫跨 文學∣電影∣美術∣攝影∣劇場∣音樂∣舞蹈 《日曜日式散步者》企劃編輯+設計團隊,再次合作 輻射台灣文藝現代性的胎動 繼《日曜日式散步者》,以風車詩社為透鏡、為輻輳起點, 看見人與思潮如何移動、交會、共振,創造百年台灣新文藝表情 【特別收錄】台灣主題大展──「共時的星叢」展覽主題┼作品 見證「台製現代」,一個美得前衛、有個性的台灣 ▌邀集跨領域名家聯手撰述 金馬獎紀錄片《日曜日式散步者》團隊企劃,歷時七年的追尋與籌備,內容收錄百年台灣前衛文藝史料精選及橫跨歐亞洲各國展品,並由《日曜日式散步者》一書主編陳允

元邀集當代跨領域專家聯手撰述,《日曜日式散步者》導演黃亞歷與策展團隊聯手書寫,以豐富的文字及圖像內容,讓我們看見彼時台灣獨有的新文藝表情,重現各自璀璨,又相互輝映的時代。 ▌所謂時差,其實是脈絡問題,台灣文藝自主意識的起點 書中所輻射的面向,一方面可看見風車詩社和同時代、跨國境、跨民族、跨藝術領域的藝文交流狀況,同時也反身辨識台灣如何在殖民地的條件下,在文藝路線的辯論、也在與東亞乃至與世界文藝思潮的接觸中,逐步發展出台灣文藝的自主意識。 雖然「現代」的概念來自西方、並經由殖民母國日本引入,但台灣的新文藝發展,無疑是一種經由台灣創作者重新理解、組裝、詮釋而生成的「台製現代」。

這一個部分的思考,呈現在本書第一章「兩種前衛:東亞現代主義/左翼網絡中的殖民地台灣」及第二章「新浪潮湧至:東亞跨界域共振」的文章之中。撰稿的學者們,除了談台灣與世界的接點,毋寧更把重點放在台灣在各種藝術領域與世界的「共振」與在地實踐。 這本書並不停留在前衛藝術爆發的1920、30年代,更向後延展至戰爭期的1940年代,透過戰時台人、在台日人藝文圈及國策電影的案例,討論國家機器對於戰時藝文場域的影響(第三章),以及終戰之後因政權交替、二二八事件及白色恐怖等因素一度隱沒的台灣文學風景及其復權(第四章)。在星叢共時的輝映之間,一條蜿蜒、起伏而愈來愈清晰的台灣藝文大河,在歷史的迷霧中逐漸顯影。

▌「共時的星叢」特展特輯,重現展覽主題與展品焦點 除了上述內容,還有第五章「跨媒介映射:歷史的回望與對話」──實際上,它也是「共時的星叢:風車詩社及跨界域藝術時代」特展的特輯,本展覽是黃亞歷導演將電影《日曜日式散步者》帶入美術館,以大量複製品與真跡同台對話,結合影音裝置、各種跨領域媒材檔案,加以揉合及延展的結晶。作為一個發生於2019年的展覽,它既是百年來台灣新文藝萌生、發展、一度隱沒而終於復返的「結果」,同時也是許多台灣讀者藉以認識風車詩社及跨界域藝術時代的「起點」,兼具「結果」與「起點」的雙重性格。 除了文字,書中更放入大量史料圖片,包含展覽完整介紹、作品圖錄及史料影

像。此次,延續《日曜日式散步者》備受矚目的設計風格,再度邀請金曲獎、金蝶獎設計師何佳興操刀,展現最極致的台灣設計風格。 ▌屬於台灣人共同的記憶資產,只希望歷史讓人記住 回顧1930年代的台灣文藝界,一股以「風車詩社」為代表的前衛主義在台灣萌芽,他們是目前所知,最早引進超現實主義的文學團體。然而在主流文化的脈絡下,這支獨特的文學支流,或因為群體小眾、或因為政治與語言隔閡,逐漸消失在歷史的舞台。《日曜日式散步者》導演黃亞歷,於2012年投身研究風車詩社,除了拍攝電影,舉辦講座、出版專書等,透過各種方式去探問這段在台灣發生,卻鮮為人知的藝文史。 醞釀了七年,集結跨國際如東京國立近

代美術館、福岡縣立美術館、東鄉青兒記念損保ジャパン日本興亞美術館等的館藏原作,與風車詩社成員後人的傳家寶出借;並邀請巖谷國士、孫松榮共同策展;與豪華朗機工成員陳志建、知名設計人何佳興,聯手打造展覽裝置與設計。不只展品本身,展場呈現也將帶給觀眾獨特的觀展體驗!一同重現日殖時期的台灣與世界的前衛文藝特展。本書為此次特展專書,精心策畫,邀集包括日本、台灣等多位相關領域學者及研究者撰寫,用精采圖文,及精緻裝幀,見證一個曾經美得前衛,美得有個性的台灣。 本書特色 ●日治台灣文藝現代性的圖文史料,一次典藏! ●跨領域逾20位專家,首度共同撰述,探尋東亞藝文現代性的萌生與連動 ●精裝精印

限量,錯過展覽,別再錯過專書,售完即絕版 ●繼《日曜日式散步者》,金蝶獎、金曲獎獲獎設計師何佳興年度代表作 多重紙材|銀黑精印|特別拉頁|全程修色監印 經典限量珍藏!最極致的台灣設計

權益關係人視角下淡水與澳門遺產觀光之比較研究

為了解決雲門劇場參觀 的問題,作者潘緯慈 這樣論述:

本研究從遺產觀光出發,選擇淡水紅毛城及其歷史建築群與澳門歷史城區為研究對象,透過質性研究方法,以文獻蒐集、參與觀察和深度訪談等資料交叉比對,以權益關係人作為重要的分析媒介,對於遺產觀光、遺產修復管理、空間景觀維護等層面進行分析與比較。透過文獻的整理,兩地遺產保存歷史發展脈絡呈現差異,淡水地區文史保存意識歷經一段長時間的積累,地方權益關係人與淡水法定文化遺產的指定與登錄息息相關,地方組織形成龐大能量,積極關切淡水的遺產議題;澳門地區在殖民背景之下,文化遺產保存意識的形成較晚,在申遺後才陸續出現遺產相關的地方組織,開始參與文化遺產之議題的發聲與行動。 在遺產觀光面向上,澳門歷

史城區對於觀光導覽服務的提供有待加強;而淡水地區有公部門設立之淡水古蹟博物館,私人亦有長期且固定投入的地方組織,提供較為完整的導覽服務。然而從相關資料搜集與關係人的訪談分析,淡水民間地方組織與官方博物館之間並未有穩定的合作關係,地方權益關係人甚至對於博物館高度的不信任,形成兩邊獨立進行並少有交集;而澳門旅遊局、文化局、民政總署三個公部門單位,皆涉及歷史城區的觀光推廣,但彼此間的工作並未整合,導致觀光客對於歷史城區未能整體性理解。在遺產修復與管理部份,對於兩地遺產修復現況與遺產管理爭議事件,權益關係人訪談中都指出兩地都尚未形成完善的維護管理計畫。目前淡水地方權益關係人特別關注在於遺產的修復議題,

而澳門地方權益關係人則較為關切遺產的日常管理維護議題,兩地地方權益關係人皆認為官方的文化部門,未有效的發揮遺產監督管理之權責,未能積極進行遺產的修復與日常管理維護。在遺產空間景觀維護部分,兩地地方權益關係人皆認為文化遺產面臨較大的壓力與衝擊來自土地開發,並且對於遺產周邊景觀維護相當關注,包括淡水小白宮前摩天大樓都更案及澳門東望洋燈塔事件,地方權益關係人均積極發聲並採取行動。研究結果彙整了兩地官方與民間之相關權益人網路。淡水公部門與地方組織間對於遺產相關議題看法經常產生呈現差異,地方對於公部門經常是批判且不信任,進而是抗爭行動;澳門地方組織是在申遺後陸續出現,使遺產網絡逐步擴大,地方權益關係人逐

漸於遺產議題中展現主動性,但多數的行動是較平和,民間與政府間激烈衝突較少。建議兩處場域,在未來的遺產觀光上,除改善導覽服務,並提供具有遺產教育意義之觀光活動;遺產保存應落實管理維護,以及日常之監測與維修,並對周邊影響之因子進行管理,朝向「活的遺產」保存模式發展。而權益關係人之間相互對話與協作,有助於文化遺產永續觀光發展與保存。

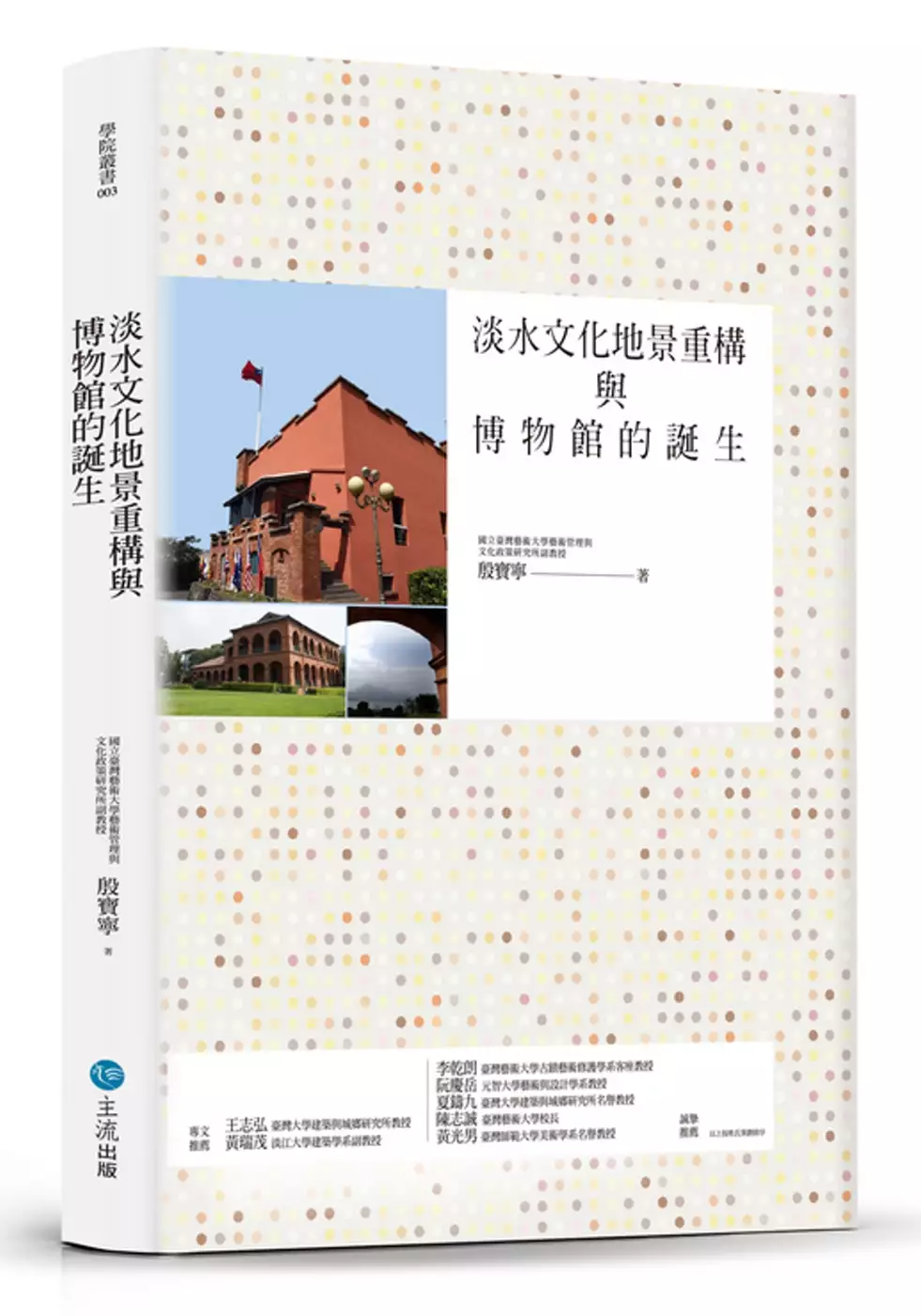

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決雲門劇場參觀 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

臺北藝術節系列整合行銷傳播之研究

為了解決雲門劇場參觀 的問題,作者王鴻偉 這樣論述:

臺北市積極舉辦許多藝術節慶,惟早期採投標且各自行事,對於節慶品牌及文化含量都無法長遠規劃。2008 年臺北市首次以臺北市文化基金會將臺北藝術節、臺北藝穗節等中大型節慶共同規劃,對於臺北市及臺灣都是首次運作模式,因此讓研究者產生對於此新的模式,進行其整合行銷傳播研究的動機。本研究此次研究對象會以臺北藝術節及臺北藝穗節為主,因為兩個藝術節日在舉辦時間及節目訴求對象都頗為相近,在整合行銷傳播的各自層面及彼此檢視上較能彰顯其價值,本研究首先進行文獻分析探討,並且採用「深度訪談法」,訪談基金會及二個節慶的相關人員共6 位,歸納各自及整體整合行銷傳播觀點。本研究於臺北藝術節與臺北藝穗節在整合行銷傳播各自

層面的結論,包括(一)定位還需再落實:臺北藝術節需細擬主題式節目,而非聚在一起的表演秀,而臺北藝穗節維持無設限的精神,但要積極塑造群聚的氛圍;(二)傳播工具在行銷預算有限的適用性:直效行銷是兩個藝術節日在核心觀眾經營的首重傳播工具;(三)企劃面及執行面優缺點皆有:高階主管的支持度、組織扁平及成員富跨部門能力為其優點,但與主管機關及志工的溝通協調方面還需加強,以及企劃流程中的資料調查尚嫌薄弱。而其兩個節日在彼此綜效連結方面,是可以運作的,主要基於:(一)目標具共通處,特色又各自成形 (二)觀眾的交集及擴大 (三)組織單一扁平及任務編組彈性(四)傳播工具一致性。依據以上的結論,本研究提出的建議:(

一)承辦單位對兩個節日各自在主題及氛圍塑造能更明確、資料調查可以朝向產學合作,而彼此可先進行小規模互動且保持合作不合併的綜效方向;(二)後續研究則是可從城市發展方向切入及觀眾角度的效應。