霧峰台影文化城的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭開翔寫的 街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報) 和林德俊的 霧繞罩峰:阿罩霧的時光綠廊都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和遠景所出版 。

國立中興大學 國家政策與公共事務研究所 李長晏所指導 謝伊真的 臺中市東協廣場居民與移工互動下的文化認同與社會融合:多元文化觀點 (2020),提出霧峰台影文化城關鍵因素是什麼,來自於外籍移工、多元文化、文化認同、社會融合。

而第二篇論文南華大學 文化創意事業管理學系 黃昱凱所指導 陳俊成的 新和興總團演出劇本研究-以《紅塵夢》為例 (2018),提出因為有 新和興總團、歌仔戲、演出劇本、原創劇本的重點而找出了 霧峰台影文化城的解答。

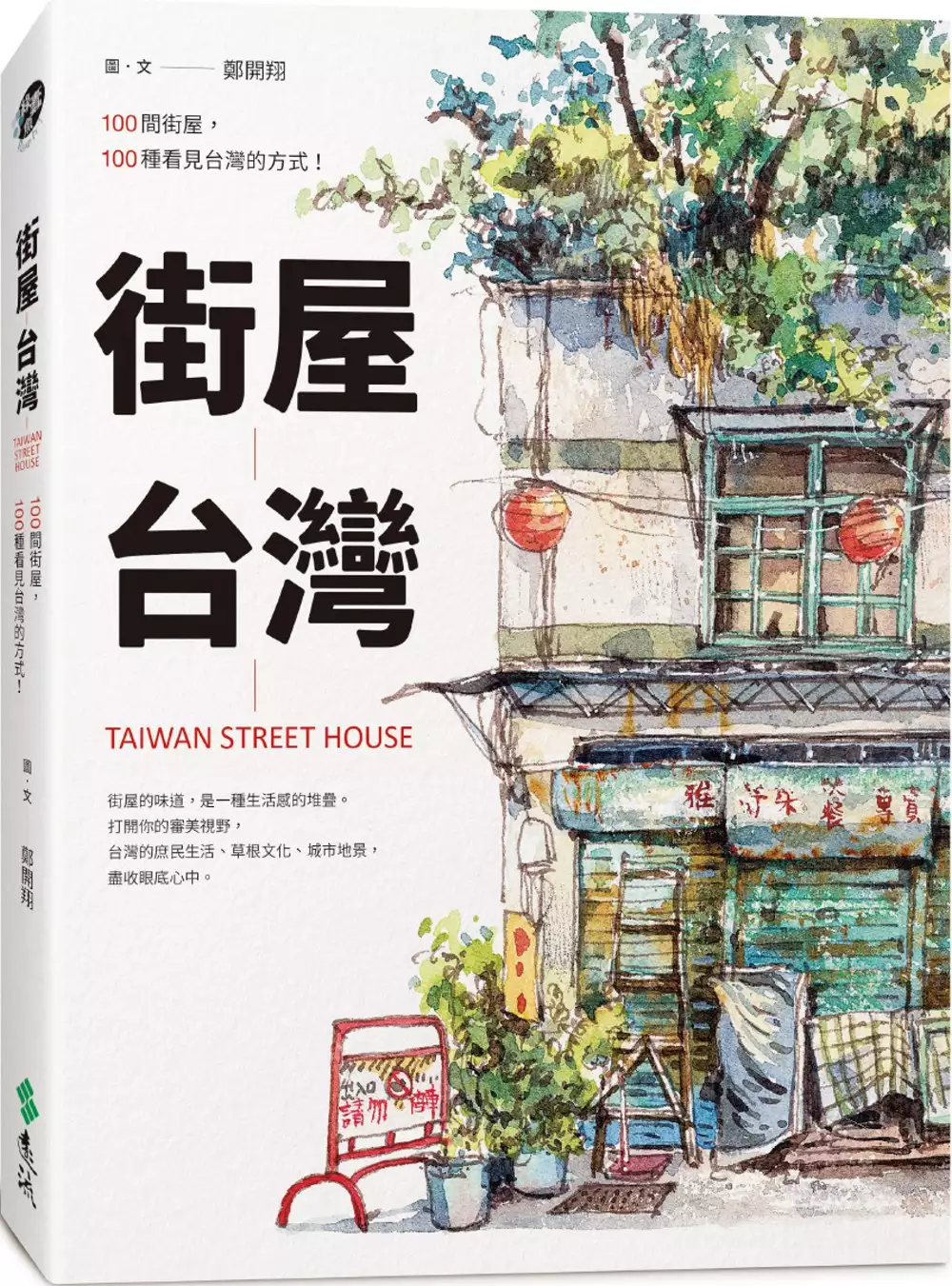

街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報)

為了解決霧峰台影文化城 的問題,作者鄭開翔 這樣論述:

第一本系統化、以水彩繪圖記錄台灣街屋文化之書 咀嚼最道地的庶民台灣味 讀出屬於自己的生活故事 招牌、鐵皮、水塔、帆布、騎樓、摩托車……, 這是我們的家,我們的城市,我們的台灣! 羅丹說:「這世界並不缺少美,是缺乏發現。」 一個背著畫具「行走」的畫家,以漫遊步伐、速寫筆法,穿越台灣大街小巷,從南到北、由西到東,用溫暖色彩呼喚出一間間街屋獨特的生命個性,用情濃文字帶引出建築的美麗與人間的故事。 在他眼中,那些斑駁「鐵皮」,是人們在地狹人稠的環境中對空間的生存渴求;那些五顏「招牌」,是色塊的拼貼組合所交織的彩光;那些「與樹共生」的房子,是讓空間柔軟粉妝的天

使;那些「老屋」,彷彿神秘光譜得以和過去對話……;每一棟街屋,是「時間」與「居住者」共同打造的印記,讓它不再只是建築,讓它有了情感和溫度,而你我,就生活其中。 手繪的凝視與記錄,是將「台灣街屋」記憶下來最浪漫的方式。這樣直率、堆疊、複雜、多元的街景,正是屬於我們的「台灣味」;而市井的、人文的內蘊和豐美,只等待──你的發現! 【隨書加贈】 行家必收!37間街屋、60x23cm全幅書衣海報 霸氣呈現專屬台灣的生活之味 本書特色 ‧再一次看見台灣──從南、中、北、東到離島,從台灣特有的「扛棒」到鐵皮,從100張街屋繪圖,一覽台灣的庶民生活、草根文化、城市地景,重新看見被

我們忽略的台灣街貌之美。 ‧深具收藏價值的街屋圖鑑──街屋的味道,是一種生活感的堆疊。招牌、鐵皮、水塔、帆布、紅磚、騎樓、斑駁的牆、共生的樹、堆疊的貨物、塑膠椅、摩托車……,充滿既熟悉又懷舊、既道地又動感的「台灣味」。 ‧蘊含生活體悟的人文情懷──視覺藝術、店家故事、生命經驗、美感教育、時代歷史,跟著作者行走→觀看→繪寫,深入每一座城市的文化風景。 ‧建築符號、繪畫技法大公開──介紹台灣街屋建築符號美學,不藏私分享繪畫工具、步驟與技法,滿足知識與學習的興味。 感動推薦 蔣勳 作家 美學推薦 李清志 建築作家、實踐大學建築設計系副教授 畢恆達 台

灣大學建築與城鄉研究所教授 阮光民 漫畫家 張柏舟 前台灣師範大學設計研究所教授兼所長 凌宗魁 國立台灣博物館規畫師 老屋顏 老屋觀察紀錄團隊 1/2藝術蝦 城市畫家 劉冠吟 《小日子》雜誌發行人 張真輔 自由插畫創作者 專文推薦 我很喜歡這本記錄台灣本土街屋建築的書。在開翔的畫中,這些建築不再只是冰冷的物件,而是活生生的記憶與歷史,可以讀出屬於我們自己的生活故事。──李清志 素描必然需要步行,《街屋台灣》以接近日本路上觀察學的取徑,記錄街道中各種有趣新鮮的事物,揭露了與建築師筆下全然不同的都市樣貌。──畢恆達 作者把細心投射在目

光,透過手上的畫筆,把景象如同化學效應般拓印在紙裡。景物需要人調味,建築需要人走動,拿著這本書按圖索驥,逛逛台灣這座繽紛又溫暖的叢林。──阮光民 翻開書,就可跟著開翔敏銳的視覺眼光,從細微且複雜的圖形中,學習到畫家勾勒的線條、造型符號、活潑色彩,並且認識台灣一百間有趣的街屋。──張柏舟 透過畫家眼睛所見的街屋,除了精緻的山牆灰泥、質樸的紅磚砌牆,白鐵桌、塑膠椅、攤車、菜籃、曬衣架等,也都在高深的水彩功力下化為故鄉的召喚。感謝開翔畫出了當下的台灣風景。──凌宗魁 開翔運用水彩暈染出懷念的往昔、勾勒出歲月淬鍊的市井人文,畫風質樸細膩,本書也像是作者與歲月時光共同創作的台灣印象。─

─老屋顏 看似平凡不起眼的街屋,在小開的筆下,竟然如此的深刻動人。街屋是城市記憶的一部分,直得被記錄、保留下來。多年後,當這些街屋隨著時光的流逝一棟又一棟地消失,我們還能從《街屋台灣》裡,看見一座城市的過去。──1/2藝術蝦 臺灣的街景絕對是有趣的,這正是我深深喜愛《街屋台灣》的原因,透過開翔的眼睛,帶領讀者進入一個從未觀察過的視野。這本書可以一看再看,反覆咀嚼台灣的荒謬諧趣又充滿生命力的庶民味。──劉冠吟 街屋,是認識一座城市或一個地方的開始,全世界都一樣。不管人在何方,翻閱此書,都能喚起曾經或此刻我們身處的地方,街屋的存在對我們的意義。──張真輔

霧峰台影文化城進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

臺中市東協廣場居民與移工互動下的文化認同與社會融合:多元文化觀點

為了解決霧峰台影文化城 的問題,作者謝伊真 這樣論述:

自1991年政府正式開放引進外籍移工,因隨著產業需求量的增加,每一年都有三萬名移工來到台灣工作。大多數外籍移工以採取適應和融入姿態,分散進入臺灣社會裡,他們所休閒娛樂的場所是臺灣人離開的區域,在移工進駐後,形成獨特異國風情空間,也是本研究探討的場域「臺中市東協廣場」。本研究以東協廣場的外籍移工與當地居民作為研究對象,採多元文化主義觀點探討移工與居民互動下的文化認同與社會融合情形,並探究文化認同及社會融合相關性、移工進行文化認同及社會融合所遭遇的困難及面臨的困境、探索文化差異的背後所造成矛盾與衝突、尋找建立彼此包容及理解彼差異的模式,以提升移工在臺之權益與福祉,希冀提供政府為政策改善之參考依據

,達到共存與社會融合最終目的。研究者透過質性研究,根據深度訪談受訪者意見,歸納分析後發現,影響臺中市東協廣場外籍移工,進行文化認同及社會融合的原因有五項:(一)居民與移工文化認同分歧阻礙社會融合、(二)文化差異引起居民與移工的文化衝突、(三)在長期文化衝突情形下,衍生居民抵抗社會融合現象、(四)政府消極的態度面對移工議題,降低居民與移工互動機會、(五)職場為移工對臺灣社會的最初印象,勞動問題間接影響文化認同。本研究針對研究發現提出下列研究建議:(一)建立雙向的文化認同,促進社會融合、(二)政府主動介入倡導多元文化社會,肯認族群差異、(三)改善東協廣場實體建設,提升居民與移工「接觸」機會、(四)

解決移工勞動問題,創造友善環境。

霧繞罩峰:阿罩霧的時光綠廊

為了解決霧峰台影文化城 的問題,作者林德俊 這樣論述:

臺中縣市合併後,舊稱「阿罩霧」的霧峰被納入屯區,化身為「城南文化之心」。頭銜其來有自,非速成班,竄起前是悠遠漫長的歲月沉住氣的醞釀與沉澱。踏入霧峰,文化由抽象變具體,文藝氣息撞你個滿懷,整個小城都是你的博物館,一步是國定古蹟,兩步有安藤忠雄在臺首作,三步走到歷史建築,四步佇足自然地理,五步聆賞樂音交響,每一跨步都充分體驗新舊交盪的震撼。豐饒之地當然孕育出香米,菇類王國實至名歸,友善、共好的田園夢,怎可少了自然農法這股清流。說到社區營造,紫錐花、貓頭鷹,只要有心,萬物都可以是著力點。新世紀的文藝復興,要推倒牆的阻隔,營建起在地人文客廳,不單打獨鬥,歡迎多元共創。 作者簡介 林德

俊 暱稱兔牙小熊,學生眼中的「小熊老師」,在課堂上樂於讓「遊戲」與「分享」當主角。周遊在文學編輯、大學講師、專欄作家等多重身分。長年為《國語日報》、《聯合報》、《幼獅少年》、《幼獅文藝》、《明道文藝》雜誌撰寫論評、教育專欄。曾獲五四文藝獎、林榮三文學獎、帝門藝評獎等。著有《成人童詩》、《樂善好詩》、《遊戲把詩搞大了》、《玩詩練功房》,編有《愛的圓舞曲:聯副60 個最動人的故事》等書。策畫寶藏巖國際藝術村「詩引子」裝置展、阿罩霧文學節等多項文創活動。現為霧峰「熊與貓咖啡書房&樸實文創」主人。 市長序 厚植臺中的在地文化 局長序 擁有豐富內涵的城市 前言 小城故事

多 第一章 新世紀的霧峰林家 臺灣傳統建築的百科全書 三代民族英雄的宅第 修而復塌的百年古蹟 集眾之力的震後重生 萊園再起有如傳奇 第二章 走在時代前端的教育基地 氣質蘭生的文教街區 熱愛辦學的霧峰林家 霧峰國小起源於林家書房 初等教育的家族校系現象 校名變變變的復興國小 第三章 光復戰後歷史記憶 舊教育廳愈活愈年輕 光復新村的花園城市精神 綠活村傳道人范道莊 省議會草地上的書哥拉底 第四章 有情有味的現代化農業 阿罩霧圳灌溉歷代沃土 遇見學者型農夫張有明 百甲良食的掌旗者黃景建 從菇類王國到香米的故鄉 感天動地的神靖丸故事 第五章 宜居宜遊的轉型試驗城

鎮 到中臺灣影視基地懷想北溝故宮 充滿轉型試驗精神的城鎮博物館 幸福椅子一代又一代 帶給地方活力的霧峰學 結 語 月與日在霧峰爭輝 霧峰大事記 參考文獻 序 厚植臺中的在地文化 林佳龍 臺中位於臺灣南北交通的中點,氣候宜人,資源豐富,擁有良好的生活機能,更有優美的城市風景。多年來,我們積極活化市區,為市民打造一個生活的好所在,並且致力發展人文產業,為臺灣建立一座嶄新的文化城。 新臺灣國策智庫於2018年五月公布,臺中市是六都民眾心目中的最佳宜居城市,這是我們連續四次獲此殊榮,也是所有臺中市民努力的成果。除了推動城市建設,我們還要厚植在地文化,才能擁有豐富的精神

生活,從「希望的臺中」邁向「進步的臺中」。 世界各地的重要城市都有自己的定位與特色,由文化局策畫出版的「臺中學」系列叢書,呈現出臺中市的獨特歷史脈絡和優質人文風貌,在2016年和2017年都受到文化界和學術界人士的關注與肯定。第一輯的主題包括臺中公園、林獻堂、葫蘆墩圳、清水及珍奶茶飲;第二輯的主題則有臺中火車站、第二市場、中央書局、天外天劇場及膠彩畫家林之助,充實的內容獲得各界的一致好評,引領讀者們深入認識臺中在地文化。 今年出版的「臺中學」第三輯,延續先前的嚴謹製作流程,特別邀請文史學者深入描寫楊肇嘉、八仙山、霧峰、客家聚落大茅埔、后里馬場以及和平區的原住民聚落,林景淵、蘇全正、

蔡金鼎、管雅菁、林德俊、陳介英、林慶弧、郭双富、鄭安睎,透過充滿溫度的文字敘述和精采的圖示,帶領讀者穿越時光隧道,探索先人走過的痕跡,進而瞭解這些珍貴的歷史文化,如何造就出臺中現今的多元樣貌。 臺中人文薈萃,是名副其實的希望之城,也是富於文化底蘊的城市,建立在共生、共榮、共好的基礎上。讓我們透過閱讀的力量,把希望變成進行式,在追求進步的同時,也要珍惜自身擁有的文化資產,才能培養深厚的文化內涵,然後穩定地邁向新的階段,創造出人本、永續、活力的臺中。臺中的改變,會帶領臺灣的改變;臺中的進步,也會帶來臺灣的進步。 阿風師曾說:你若站在霧峰街頭,大喊一聲「林老師」,可能會有不少人

一起回頭,因為這裡姓林的多,當老師的也多。阿風師雖然語帶詼諧,誇飾成分不少,但仔細想想,我所住的蘭生街上,霧峰林家族人不少,我也尊稱幾位長輩為「林老師」。 氣質蘭生的文教街區 短短三分鐘便能走完的一條蘭生街,以霧峰林家頂厝林紀堂的第五子林蘭生命名,有些故事可以追尋。林蘭生少年早逝,1934年其母林許悅將其應得財產捐出一半創立蘭生慈善會 ,由林獻堂任監事,後由林紀堂四子林鶴年發展為蘭生仁愛之家,設有育幼院收容弱勢孩童。林鶴年過世後蘭生仁愛之家漸漸沒落,加上九二一震災等因素,中斷社會公益事業,荒成一片雜草叢生的廢墟。林鶴年曾任臺中縣三屆縣長(第一、三、五屆),留學日本,精於音樂,為臺中縣歌及臺中市

歌的作曲人,被封為「音樂縣長」。有地方人士不忍見蘭生仁愛之家長期閒置,遂建議改造為林鶴年音樂紀念館 ,與附近的國立臺灣交響樂團連成一氣,彼此呼應,帶動地方繁榮。 透過正史及野史的爬梳回首往事,唏噓之中翹首,如今已迎來希望之光。這條彎月型小路上的建物在九二一地震時毀損大半,原住戶組成三個社區都市更新會,兄弟爬山各自努力,2004年重建為三棟風格呼應的集合住宅,當時的霧峰國小校長林淑瓊扮演更新會的重要領頭羊。多年後同一條街上的蘭生仁愛之家亦展開重建,2013年動土,此階段,該組織已變革為林蘭生慈善基金會 ,當時的基金會董事長即為明台高中董事長林芳媖,新建築名為林蘭生黃金歲月學苑,2017年落成啟用

。正門朝向在地人稱「外環道」的林森路,新建築巍峨立面的招牌掛上「林蘭生慈善基金會」幾個大字,後門開向蘭生街,暖陽般的柔美磚紅和米白磨石子相互映襯,溫煦地融入這條霧峰最適居的靜謐之道。雖然音樂紀念館的建議未能落實,但重建為黃金歲月學苑是回歸早年的社福本位,林蘭生慈善基金會以弱勢服務為經營主軸,秉持先輩精神,濟弱扶傾不分男女老幼,也開辦各種課程廣邀一般民眾參加,教育性格強烈。

新和興總團演出劇本研究-以《紅塵夢》為例

為了解決霧峰台影文化城 的問題,作者陳俊成 這樣論述:

台灣五○年代是歌仔戲興盛期,新和興歌劇團創立於1956年,曾以一齣《白蛇傳》風靡全台,一年受邀演出曾經高達三百餘場,然而在時代變遷及多元化聲光娛樂衝擊下,對歌仔戲產生巨大影響,劇團更面臨發展窘境,全盛時期的新和興分成三團營運,但目前有營運的僅「新和興第二歌劇團」。 「新和興第二歌劇團」於2010年更名「新和興總團」,在團長江金龍、江陳咏蓁夫婦秉持對歌仔戲傳承使命帶領下,嘗試不同題材、風格、形式的演出,定期於劇場年度公演,廣獲各界好評及觀眾喜愛,為劇團也為歌仔戲另闢蹊徑。 江陳咏蓁女士有感於演出劇本的創新改良是當務之急,初時躬親創作,但僅止於舊劇目的編修,難以顯著提升劇本質感。機緣巧合

下於2013年結識吳淑嬪女士,義務為劇團編寫劇本。2015年以原創劇本《紅塵夢》於彰化員林演藝廳公演,這是新和興總團前所未有的嘗試,也寫下嶄新的一頁。故本文以新和興總團最具代表性,可與現代劇場歌仔戲發展作一互相對照的演出劇本為對象,探討其在劇本創作上的內涵與特色。 沒有觀眾,就沒有舞台。綜觀歌仔戲劇團演出戲碼,所謂創新,不外乎「老調重彈、舊瓶新裝」,不是改良於其它劇種或歷史小說,就是老戲重新改編,鮮少如《紅塵夢》出於原創。歌仔戲是本土最具代表性戲曲,保留並薪傳是當務之急,但政府經費力量有限,而民間歌仔戲劇團又面臨巨大的現實考驗,故對歌仔戲的經營困境提出建議,如劇本缺乏創新、演出經費不足、演員

年齡斷層等,希冀能突破困境,讓歌仔戲得以永續發展、薪傳不輟。