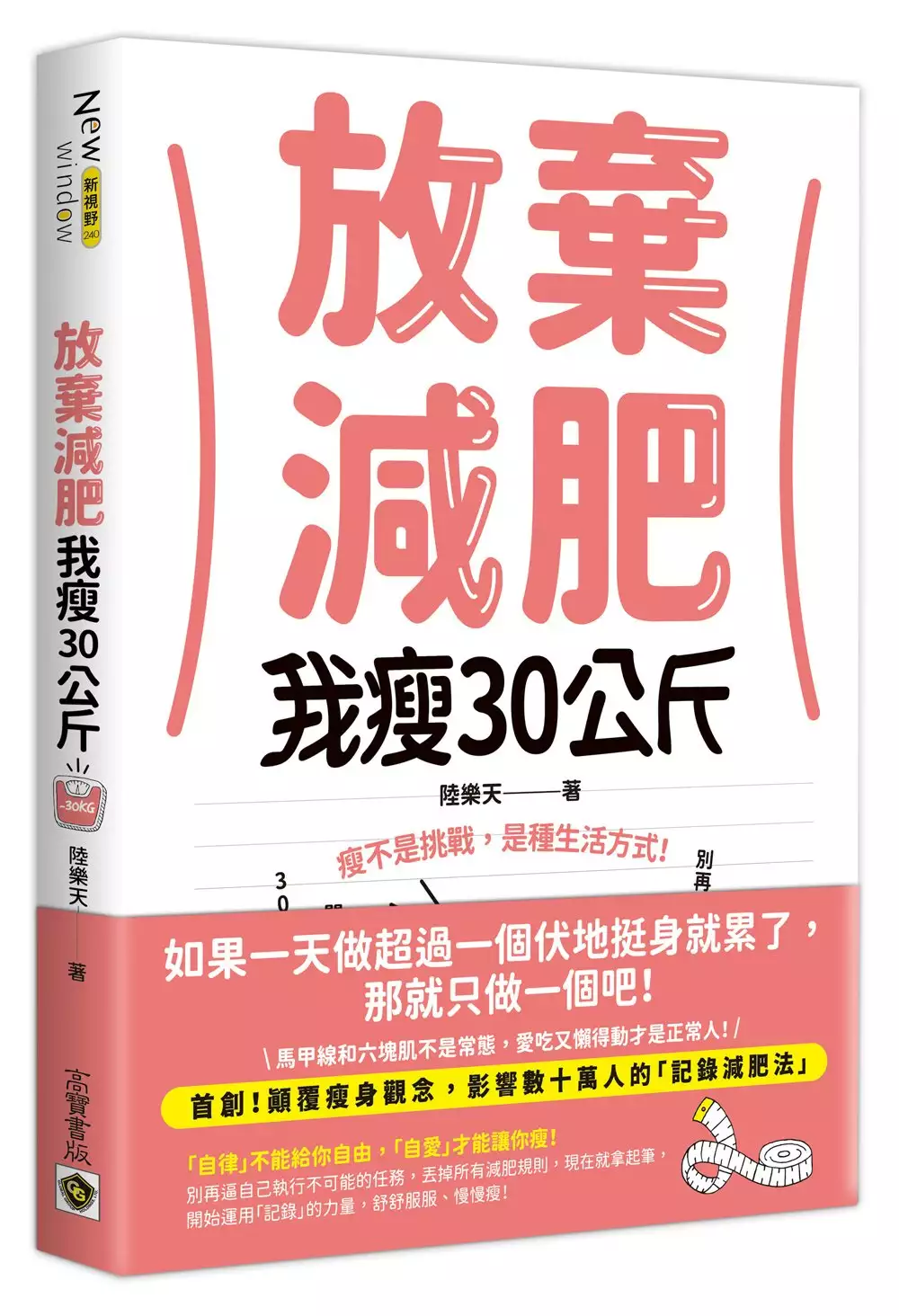

類比訊號例子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陸樂天寫的 放棄減肥,我瘦30公斤:瘦不是挑戰,是種生活方式!別再幻想30天瘦3公斤,拋開所有減肥法,開始動筆記錄,300天自然瘦30公斤! 和福岡伸一的 生物與非生物之間:所謂生命,究竟是什麼?一位生物科學家對生命之美的15個追問與思索都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2021最強購買攻略!我適合類比式還是數位式助聽器呢?也說明:1.類比訊號(Analog signal) ... 身邊的一切的訊號,都屬於類比訊號唷!包含人的說話聲、吹風機的聲音、飛機起飛的聲音以及樹葉飄落的聲音等等,無論聲音 ...

這兩本書分別來自高寶 和有方文化所出版 。

國立中山大學 通訊工程研究所 黃婉甄所指導 王識傑的 具備混合式預編碼之毫米波多輸入多輸出系統通道估測及效能分析 (2019),提出類比訊號例子關鍵因素是什麼,來自於通道估測、混合式預編碼器與結合器、多輸入多輸出系統、大型天線陣列、窄帶毫米波。

而第二篇論文國立中央大學 光機電工程研究所 黃衍任所指導 劉家宏的 Hilbert-Huang Transform applied for Vibration Analyzing in End-Milling Operation (2015),提出因為有 快速傅立葉轉換、希爾伯特黃轉換、震顫、端銑加工的重點而找出了 類比訊號例子的解答。

最後網站訊號與系統/訊號的特性- 维基教科书,自由的教学读本則補充:目录 · 訊號的特性编辑 · 連續時間(continuous-time)訊號V.S 離散時間(discrete-time)訊號编辑 · 類比(analog)訊號V.S 數位(digital)訊號编辑 · 範例1.3编辑 · 週期(periodic) ...

放棄減肥,我瘦30公斤:瘦不是挑戰,是種生活方式!別再幻想30天瘦3公斤,拋開所有減肥法,開始動筆記錄,300天自然瘦30公斤!

為了解決類比訊號例子 的問題,作者陸樂天 這樣論述:

如果一天做超過一個伏地挺身就累了,那就只做一個吧! 馬甲線和六塊肌不是常態,愛吃又懶得動才是正常人! 首創!顛覆瘦身觀念,影響數十萬人的「記錄減肥法」 「自律」不能給你自由,「自愛」才能讓你瘦! 別再逼自己執行不可能的任務,丟掉所有減肥規則, 現在就拿起筆,開始運用「記錄」的力量,舒舒服服、慢慢瘦! 總是想吃、討厭運動,你也受夠減肥了嗎?減肥本來就不該是自虐! 影響數十萬人的「記錄減肥心法」,讓你從放棄減肥開始,養成一輩子的自然瘦體質! 堅持減肥本來就很難,失敗才是理所當然! 我們都被市面上的「減肥法」騙了,是時候換個瘦法了! 從10

0公斤瘦到70公斤!作者陸樂天親身實踐「記錄減肥法」, 教你捨棄體重、腰圍數字迷思,每日記錄身體真實需求、感受, 拋開運動菜單,設定能輕鬆做到的運動微目標, 聆聽食慾訊號,建立不忌口的飲食偏好資料庫, 量身打造低難度、無壓力、可持續的減肥方案, 給自己300天,與身體和解,讓「瘦」成為一輩子的生活方式! ▌放棄所有減肥法,才能瘦得久 1.放棄計算熱量 2.放棄監測體重 3.放棄運動菜單 4.放棄瘦身食譜 ▌開始記錄減肥法,你只需要做到三件事 1. 不做任何需要堅持的事情 2. 拋開一切熱量收支的觀念 3. 吃任何你想吃的 好評

推薦 ►改變數十萬人的減肥法!讀者實踐,熱烈好評! 「放棄減肥,我也瘦了。樂天帶給我的,絕不是一個冰冷的體重數字,而是如何面對自我和生活的智慧。感謝樂天,我現在很快樂!」──大夢Big Dream 「關注樂天以後,我的心態好了超多,現在可以和自己的食慾和身材好好相處了。」──語文 「從樂天的減肥方法裡,我開始接受自己,和自己和平共處,並且越來越自由與快樂。」——余三白 「讀了很多樂天的文章,我明白了『人是自然的產物,需要自然而然地生活,我們無須違抗身體的訊號,只需要愛自己,為自己的健康負責』。感恩有那麼一段經歷,我已經放下了體重的執念,逐漸輕鬆。」──蛋白味

兒的車厘子

類比訊號例子進入發燒排行的影片

【線上課程】《時間駕訓班》~

學會提升效率,擺脫瞎忙人生,做自己時間的主人

課程連結:https://pse.is/DDDHB

第一講免費試聽:https://youtu.be/flfm52T6lE8

【人際維基】桌遊體驗會~讓你一玩就懂別人的在乎~05/04(六)或 06/16(日)14:00

活動資訊課程:https://www.koob.com.tw/contents/3072

【哈克工作坊】~讓你的存在,成為別人想親近的禮物~06/29(六) & 06/30(日)

課程資訊:https://www.koob.com.tw/contents/3897

【7/4 開課!】《學「問」~高難度對話的望聞問切》~第16期

掌握達成共識的關鍵能力!(僅剩三位名額)

課程資訊:http://www.koob.com.tw/contents/232

更多學員心得分享:http://goo.gl/A07zZ0

在專屬於你的天地裡,持續陪伴著你~

啟點xLine@:https://line.me/R/ti/p/%40teb0498p

線上課程【不用開口,就讓你擁有人際好感】

啟動人際溝通的關鍵影響力 https://goo.gl/v3ojdo

=============================

以下為本段內容文稿:

歡迎來到「一天聽一點」,今天要跟大家分享的主題是「恢復力」。

從小到大呢,你一定有「遭遇挫折」的經驗。比如說,你曾經在學校運動會裡,大隊接力的時候跌倒了,結果害班上的第一名飛了;從此以後,成了班上的罪人,很多年都不敢參加同學會。

或者是呢,你在談戀愛的時候,因為說錯了一句話、做錯了一件事,讓對方跟你提出分手,一直情傷到了現在,不想再談戀愛,也不敢再談戀愛。

又或者是呢,在職場上面,你曾經得罪過客戶、搞砸了專案、賠了一大筆錢這些事情。這些工作的挫敗,讓你從此以後可能停留在原地,再也不敢接受任何新的挑戰,或者是重新創業。

我相信每個人遇到這樣的事情的時候,在短時間之內,心情都很難再度的恢復美麗。

但是你會不會很好奇,為什麼有些人遇到挫折的時候,他可以很快的恢復,而且還越挫越勇、屹立不搖。

你一定從小就聽過,國父孫中山先生的故事吧?這比較有時代感喔!但是,比較現代的例子就是什麼?「地才」啊~蔡依林嘛!

她一出道的時候是少男殺手,但發生和經紀公司的合約風波,她甚至於被指控忘恩負義,演藝事業還一度中斷;然後又被專業的音樂人,評選為年度十大爛歌手。

在這些風雨底下,她仍然充滿韌性的站起來,不斷的充實自己,還奪下了金曲獎最佳女歌手、最佳專輯…這些獎項;她再造了自己的事業顛峰。

所以無論是歷史人物,或者是每個領域的成功人士,他們成功的原因,多數人會歸因為他們「成功的條件」。但是在我看來喔,他們的成功,來自於他們的「恢復力」特別好。

其實人生不如意事,十常八九。你多花一分鐘的時間,取暖討拍、舔傷口,你就少了一分鐘,能夠創造自己更多的可能性。那些活得好的人,不一定是機會比你多,但肯定是「恢復得比你快」。

然而,你可能會覺得喔,他們之所以比較容易從逆境當中爬起來,可能是因為運氣好、有貴人幫忙、他老子有錢。或者是他血液裡面的DNA太強,天生就是那種不服輸的個性…這些因素。

所以呢,他們的「恢復力」才會這麼的棒。如果喔,你確實就是這樣想,那不好意思,今天會顛覆你的想法。

我從身心科學的角度來看,其實「恢復力」是可以有效操作、可以學習的,而且一點都還不困難!

那到底什麼是「恢復力」呢?我相信每個人都有受傷的經驗,以一般的常識來說,身體某個部位,一旦有了創傷、傷口。

雖然呢都會流血,但血液裡面的白血球,也會馬上啟動,去阻止這些傷口的細菌進到身體裡面,對人體造成更大的危害,這一般來說,就是我們的「免疫力」。

而當我們受到挫折跟打擊的時候,雖然身體的外表並沒有受傷,但心靈受傷了,儘管表面上可能看不出來。

可是呢,有時候看不出來的傷,才需要好好的處理,因為這樣的「內傷」啊,會影響得更深、更遠。所以呢,在遭受挫折之後,能不能恢復對自己的信心?能不能從挫敗裡面走出來?

這樣的「恢復力」其實就是一種在心靈上面的「白血球」,你也可以把它說成

是「心靈的免疫力」。

如果你想要擁有更好的「心靈免疫力」,更好的「心靈白血球」。你只需要有意識的多練習,接下來我跟你分享的五個具體方法。

我相信你的「心靈病毒」來襲的時候,你就能夠輕鬆的擊敗它們,再度擁有明亮的好心情。

所以呢,這五個的第一個,叫做你要先「好好的呼吸」。是的,你沒有聽錯,想要啟動「恢復力」的第一個步驟,就是「好好呼吸」這麼簡單!

我想你一定很好奇喔,這個簡單的「好好呼吸」,和「恢復力」到底有什麼關係呢?

我來舉兩個身心連動的例子,你可能會比較容易明白。

一般來說喔,我們都知道喝咖啡能夠提神,但你一定也知道,喝太多的咖啡因,反而會讓人感覺到焦慮;這就是過多的生理刺激,去改變我們情緒狀況的一個現象。

那另外一個例子,你可能一定也發生過。就是當你肚子餓的時候,其實你只是想吃東西,可是在你沒有吃飽之前,你對任何事情都沒有興趣,甚至於不耐煩,還會發脾氣。

也就是說喔,肚子餓造成的生理反應,是全面癱瘓你的情緒控制,讓你的心情低落,或者是煩躁誒。

其實有太多的例子可以證明,我們生理的狀況,的確會影響到心理狀況;所以我們可以按照這樣的途徑,反向控制我們的情緒,讓它朝向正面的方式發展。

如果你不相信的話,你可以試著想想看,當你做完Spa,或者是泡過熱水澡之後,你的情緒通常會是什麼樣的感受?

你是不是會覺得很舒暢、很自在,而且呢身心感覺到非常的放鬆。那難道是「熱水」有跟你進行心理諮商?「熱水」跟你好好聊一聊嗎?

其實不是嘛!也就是說啊,我們身體狀況跟情緒之間,是絕對的正相關。身體狀況好,情緒自然就好。

甚至於當我們情緒低潮的時候,直接採用身體的途徑來幫助自己調整,效果反而會更快、更好!

只是當我們在遇到挫折的時候,不太可能馬上就經由泡澡,或者是按摩來得到情緒上的舒緩。那這個時候,最快速又最有效的身體途徑,去調整自己心理狀態,那就是透過「呼吸」。

在科學上呢,已經有研究發現喔,刻意進行呼吸的練習,可以減少我們的可體松的分泌;而可體松就是「壓力荷爾蒙」。

可以讓我們把身體,調整到一種更平靜的狀態,去幫助我們身體快速的從壓力當中復原;甚至於,會緩解你面對挑戰的時候的緊張程度。

所以,當你想要啟動「恢復力」,簡單的入口就是養成「好好呼吸」的習慣。

「好好呼吸」的基本的方法,其實就是每天花幾分鐘的時間,閉上你的眼睛,全神關注你的呼吸裡面,注意自己呼吸的速度、節奏、頻率。

那漸漸的,你會開始注意到,這看似很普通的呼吸,其實是可以調整自己的情緒。

打個比方喔!當你感覺到恐懼的時候,可能你會發現,自己的呼吸變得越來越快、越來越淺、越來越急促。

而這個時候呢,你可以有意識的放慢自己的呼吸,利用那種比較深而且緩慢的吸氣,你的心跳就能夠透過這個途徑,慢慢的放慢下來,進而讓自己的身體也跟著放鬆。

當你能夠越來越察覺自己呼吸的方法,你就能夠越來越掌握,自己每個當下的情緒。那麼無論在任何的困境,你都可以透過呼吸讓自己穩定下來,也穩住情緒,你這樣子才能夠好好面對所有的挑戰,並且想到解決問題的方法。

其實在我所開的課程裡面,尤其是像「CIA通達力」,這樣的結合個別指導的課程。第一門課,我就會教所有的學員,調整呼吸的方法,覺察自己的呼吸模式。

進而讓你能夠一步步的探索、發現自己的外在慣性和內在的信念,並且找到適合自己的調整,活出你自己想要的人生。

我很歡迎你可以把握這學習機會,這會是你改變人生的起點,相關的課程,在我們的影片說明裡面都有。

而接下來,我要跟你分享,第二個啟動「恢復力」的方法,那就是「走路」。

有研究告訴我們,在大自然裡短時間的散步,就可以顯著的降低焦慮感,讓我們保持正面的心情,甚至於還可以提升記憶力。

更有研究告訴我們,多和大自然的景色接觸。比如說,走在行道樹的步道上面、到河濱公園散步,就能夠帶給人幸福的感受,而且減低壓力感。

所以呢,當你遇到挫折,一直待在原地、原位,要自己好起來;還不如呢「好好呼吸」,然後「出去走一走」會來得更有效果。

第三個方法,叫做「關注自己的身心反應」。

我們忙亂的生活作息,經常會讓我們為了追求快速;所以呢,去吃一些方便但不健康的食物。那也會因為這樣子熬夜、忘記運動,或者是過度運動。

讓我們失去對自己身體的敏感度,然後放任自己的身體狀況走下坡,進一步的還影響到我們的情緒,造成精神上面的一個不安寧。

然而你有沒有發現,所有生命裡面的「不順」,幾乎在那同時,都跟你的身體出了一些狀況,會是同步、同時發生的?

所以如果你發現喔,自己已經忽略自己身體狀況一段時間了,我會非常建議你,開始從一些小地方調整自己的生活習慣、生活步調;我說喔這叫做「建立一些小習慣」。

哪怕只是每天做「五下深蹲」,這麼小的開始,你的潛意識都會收到一個正面的訊號,讓你開始感覺到自己的身體狀況;進而開始為自己的健康負責,而這樣子身心互動的正向循環就會開始。

所以說到這裡,你可能會想,到底要怎麼「建立小習慣」?那關於這方面的實際操作,在我的線上課程「時間駕訓班」裡面,有清楚具體的引導。

我們已經有很多朋友加入這門課,得到很大的幫助;我也在這邊歡迎你,一起加入、一起學習!

那麼接下來呢,啟動「恢復力」的第四個方法,那就是「相反邊的運動」。

什麼是「相反邊的運動」呢?簡單來說,就是去做一些,和你平常習慣相反的運動。

如果你平常的運動習慣是偏向比較「動態」的,像是跑步啊;那這個時候,你可以試著做瑜珈、打太極,這一類比較「靜」的活動。

那如果你原本的運動習慣就是「靜的、靜態的」,那我很建議你,你可以刻意的去打羽毛球、去游泳,這種比較「動態」的運動。

這樣刻意的操作,其實讓你在快跟慢這之間喔,好好的感受自己身體的變化,好好跟自己真正的在一起。

在此同時呢,也會因為運動模式的不同,你的大腦不同的區域也會得到適度的刺激,去產生更多的彈性跟創意。

更重要的是喔,在快跟慢之間,來回感受自己的「呼吸」、感受自己的肢體、感受自己當下的心情。它能夠讓你重新建立起對身體的敏感度,能夠更有效的調節生活步調和情緒。

最後呢,啟動「恢復力」的第五個方法,就是去「擁抱你愛的人」。

每個人在遭遇挫折的時候,往往會因為一時的失落,感覺到孤單、寂寞。那這個時候呢,你身邊有個愛你的、支持你的、願意對你展開雙手的人。

他就能夠讓你感覺到溫暖,讓你的身心都能夠得到充分的休息,重新聚集你的內在能量。

更重要的是喔,有研究告訴我們,「擁抱」會讓人心情愉快、舒解壓力,甚至於可以緩解疼痛。

擁抱的鎮痛效果,比嗎啡還要高出6.5倍。所以呢,能夠幫助人,更快的從挫敗裡面站起來。

我想這也是很多單身男女,會想方設法一定要交到男女朋友的原因之一喔。因為「被人擁抱」的感覺實在太棒了,彷彿回到母親的懷抱,讓人感覺到無比的安全。

其實說到這裡,人生難免會碰到一些低潮,但是呢有壓力、有失敗、有挫折,不必然就代表「結果」會很糟喔!

只要你能夠記得這五個方法:第一個「好好呼吸」、第二個「出去散步」、第三個「關心自己的身體健康」、第四個「刻意練習相反邊的運動」,最後一個,第五個「擁抱你愛的人」。

其實這五個方法,就可以幫助你啟動自己內在的「恢復力」,幫助你度過一切的難關。

其實圓滿的人生,不是奢求一帆風順,而是具備風雨過後的「恢復力」!

希望今天的分享,能夠帶給你一些啟發與幫助,我是凱宇。

如果你喜歡我製作的內容,請在影片裡按個喜歡,並訂閱我們的頻道,別忘了訂閱旁邊的小鈴鐺,按下去,這樣子你就不會錯過,我們所製作的內容。

然而如果你對於啟點文化的商品,或課程有興趣的話,我們在每一段影片的說明裡,都有相關的連結。

無論是我們的線上課程,還是實體課程,我都很期待,能夠跟你一起前進、一起學習,讓我們陪伴你圓滿自己的人生,謝謝你的收看,我們再會。

具備混合式預編碼之毫米波多輸入多輸出系統通道估測及效能分析

為了解決類比訊號例子 的問題,作者王識傑 這樣論述:

在未來的通訊網路中,訊號間的傳輸除了需要低延遲、還要同時多裝置連接外,最重要的就是高傳輸率,因此我們可以使用毫米波頻段,有更大的頻寬優點之外,因為波長短的關係,所以在相同空間下可以擺放更多的天線,但是毫米波頻段的缺點就是訊號衰減嚴重,因此我們使用大型天線陣列來強化訊號的強度和指向性。傳統的全數位預編碼與結合器若使用在大型天線陣列上,考慮射頻(Radio Frequency,RF)鏈路元件成本非常高的情況下,因此混合式預編碼和結合器就此產生,在此架構下,天線數量遠遠大於射頻鏈路的數量,使用大型天線陣列來估測毫米波通道便是一個議題。在本篇論文中,我們探討窄帶毫米波頻段在混合式預編碼及結合器系統下

去估測通道矩陣、路徑增益、路徑出發及反射的角度,對一個未知的通道如果我們從0到2π一個一個去找角度的話,複雜度高以外又沒效率,所以我們使用碼本和分層多波束搜尋法來解決這個問題,再利用等效通道的奇異值分解來做效能分析。

生物與非生物之間:所謂生命,究竟是什麼?一位生物科學家對生命之美的15個追問與思索

為了解決類比訊號例子 的問題,作者福岡伸一 這樣論述:

一本能讓你愛上生物課,感受到生命溫度的書 比推理小說更精彩的生命科學故事 哈佛大學學者帶你發現生命的奧妙與美麗 一位生物學者關於看待生命、理解生命,最動人的詮釋 --生命並非是零件組成的分子機械,而是在動態平衡下的美麗流動―― 生命到底是什麼? 「生命就是進行自我複製的系統」,這是二十世紀生命科學所得到的一個解答。分子生物學的生命觀認為,生命體是由無數微小零件組成的精密模型,因此我們有機會利用精巧的操作來改變生命體,進行「改良」。 但真的是這樣嗎? 哈佛學者、知名分子物學教授福岡伸一認為,生命是在動態平衡下的流動,或許是另一個能夠定義生命的準則。但,這種「動態」到

底是什麼呢? 本書帶你深入肉眼看不到的世界,認識生命最精巧的設計,從病毒的發現、DNA雙重螺旋結構的確認與自我複製意涵、到薛丁格對生命的思考、生物化學家舍恩海默的動態生命觀……,一步步解開生命「動態」之美與謎。 福岡教授充滿人文情懷的筆調,也彷彿推理小說般,抽絲剝繭,訴說一個個關於生命與生命科學的精采故事。 得獎紀錄 ◤獲選《朝日新聞》代表平成年代的30本書 ◤暢銷日本80萬冊 ◤中央公論新社新書大賞、三得利學藝賞,雙重獲獎作品! 名人推薦 ◤科普作家 張東君、台大醫師 陳耀昌、清大生命科學系助理教授 黃貞祥、北一女生物科教師 蔡任圃、泛科知識公司知識長

鄭國威 推薦 好評推薦(按姓氏筆畫序排列) 生命之奧秘,真是所謂「一沙一世界」。福岡伸一以分子生物學家之眼,散文大師之筆,將重要發明及發明家的心路歷程,做了又生動又人性化的描寫。這本書自2007年出版,迄今又有「人造細菌」、「基因剪輯」、「免疫細胞細胞膜改造」等鬼斧神工之技,真希望福岡先生再寫一本最新版。--台大醫師、《島嶼DNA》《傀儡花》作者 陳耀昌 在《生物與非生物之間》裡,日本青山學院大學教授福岡伸一,用半自傳的方式同時勾勒出分子生物學研究和生命的分子現象,對生命科學的門外漢來說,可以吸收一些分子生物學的知識;對有心想要就讀生命科學(尤其是分子生物學)方面的高中生,可以

稍微看看是否真的對分子生物學感興趣;對想要唸研究所的學生,可以稍微看看生命科學研究是怎麼一回事。--清華大學生命科學系助理教授 黃貞祥 科學概念的發展脈絡是科學教育重要的一環,不但可以還原歷史軌跡,也有助於建立正確的科學觀念。福岡伸一教授的《生物與非生物之間》提供了許多重要科學研究的發展歷程,也介紹許多實驗的原理與意義。書中對科學家個性與態度的描述更是精彩,許多科學家的態度是小心謹慎而不會妄下結論的,這樣的研究精神也非常適合做為科學教育的案例。 --北一女中生物科教師 蔡任圃 為了回答「生命是什麼」這個大哉問,作者以一則則流暢的真實故事,扎實的科學講解,恰到好處地將科學史上的重要

時刻串連起來,就如同 DNA 銜接起生命的密碼。作者直面科學實務上時常被隱晦的那些混亂與不堪,亦給予關鍵成就適當的評價,極能啟發讀者思辨,我認為地球上的高等智慧生命都不該錯過這本好書。--泛科知識公司知識長,PanSci泛科學共同創辦人 鄭國威 作者簡介 福岡伸一 1959年生於東京,京都大學農學博士。曾任美國洛克斐勒大學及哈佛大學醫學院研究員、京都大學助理教授。現為日本青山學院大學教授,專攻分子生物學。 在分子生物學的最前線從事研究活動,同時也持續向一般大眾傳達生命科學的魅力。 作品包括《動的平衡》《失敗的男人》《琉璃星天牛的藍》《維梅爾的光之王國》《生命的對談》《福

岡博士的書架》《生活中的微知識》等。 譯者簡介 劉滌昭 輔仁大學日文系畢業,日本拓殖大學經營學碩士。曾任牛頓雜誌叢書主編、日本文摘主編、民生報日文編譯,現為專職譯者。譯有《零極限之富在工作》《20世紀名言集》《投資才有希望》《不生病的生活》《一日一餐的健康奇蹟》等書。 推薦序 生命中美好的動態平衡 黃貞祥 前言 所謂生命,究竟是什麼? 1 紐約大道與六十六街 2 無名英雄 3 四個字母 4 查加夫拼圖 5 衝浪愛好者獲得諾貝爾獎 6 DNA的黑暗面

7 機會是留給準備好的人 8 原子產生秩序之時 9 什麼是動態平衡 10 蛋白質的輕吻 11 內部的內部就是外部 12 細胞膜的動態 13 賦予膜形狀的物質 14 數量、時序、剔除 15 時間是解不開的折紙 後記 除了跪在自然的潮流之前,什麼都不該做 推薦序 生命中美好的動態平衡 黃貞祥/清華大學生命科學系助理教授 生命現象究竟是怎麼一回事呢? 在《生物與非生物之間》裡,日本青山學院大學教授福岡伸一,用半自傳的方式同時勾

勒出分子生物學研究和生命的分子現象,對生命科學的門外漢來說,可以吸收一些分子生物學的知識;對有心想要就讀生命科學(尤其是分子生物學)方面的高中生,可以稍微看看是否真的對分子生物學感興趣;對想要唸研究所的學生,可以稍微看看生命科學研究是怎麼一回事。 福岡伸一舉了「動態的平衡狀態」為例,指出「我們吃進身體的分子,會在瞬間散布至全身,之後短暫停留在某處,接著又在一瞬間離開我們的身體。換言之,我們生命體的身體並非如塑膠模型般,由靜態的零件組成的分子機械,而是成立於零件本身的動態之中。」他認為根據「動態平衡」論,能夠讓我們思考如何區分生物與非生物,以及我們生命觀的演變。從這個「動態平衡」中,也再次

驗證了「諸行無常」,所有生命不過都是因緣暫時俱足聚合而生的。 在《生物與非生物之間》後半部,福岡伸一介紹了他那幾年艱辛的博士後研究員生涯,指出他在美國過的像是奴隸般的生活,還要面對競爭者的壓力。其實生命科學研究,尤其是競爭激烈的分子生物學和生物醫學,都很難避免要面對艱辛的研究環境,而像我們這樣還選擇投身而入的,無非只是為了尋求有重大發現時的感動,還有期待為人類作出實際的貢獻。 近幾十年來醫學上的許多重大突破,像是新藥的研發、新診斷或治療方法的發明和疾病成因的瞭解,都是建立在許許多多在實驗室沒日沒夜辛勤工作的基礎科學研究人員的貢獻上。生命科學家艱苦辛勞地在作出很大的付出和貢獻時,還要

忍受社會大眾、政界和其他學界對我們的誤解,以為在做基礎研究無法對人類作出實際的貢獻。 可是實際舉例來說,今天對癌症的瞭解,絕大部分知識都是建立在研究大腸桿菌、酵母菌、果蠅、線蟲等不起眼小生物上乍看之下無聊的性狀的。如果沒人去研究果蠅遺傳和突變,還有酵母菌的細胞週期,以及線蟲的細胞自戕,可能就無法瞭解許多訊號傳遞的路徑和分子,就不能瞭解癌症的致病原因,也就不可能研發出所謂的標靶藥物。 《生物與非生物之間》之中提到的,也只是我們對生命現象極為膚淺的理解而已。而且《生物與非生物之間》也僅提到生命科學的一部分而已,因為生命科學還有同樣非常有趣的生態學、族群生物學和演化生物學,是從更寬廣的角

度來探討生命和生命之間,還有生命與環境之間的精彩互動。對這些互動的探討,是瞭解我們之所以擁有書中提到的分子和分子機制所不可或缺的! 前言 所謂生命,究竟是什麼? 我目前住在東京近郊的多摩川附近,經常在河邊散步。微風拂過河面吹來,令人心曠神怡。我避開陽光的反射,凝視水中。我知道水裡棲息著各種生命,突出水面的三角形小石塊上可以看到烏龜的鼻子;順著水流游動,是像細線般的幼苗魚群;或是黏在水草上,看起來像沙粒的蜻蜓幼蟲……。 我突然想起剛進大學時,生物學老師問大家的問題:人可以在瞬間分辦出生物與非生物,但你是如何認定生物的?大家能為生命下定義嗎? 我一直期待著答案,但直到整個課程

結束,都沒有明確的答案出現。課堂上僅列出由細胞組成、有DNA、藉呼吸製造能量等幾個生命特徵後,隨著暑假到來,課程也告一段落。 在為某一事物下定義時,列舉出屬性來敘述是比較容易的做法,但是,要清楚認識定義的對象,絕不是件簡單的事。進入大學後我首先發現到的就是這一點。從那時候起,我就一直在思考何謂生命這個問題,但直到今天,還沒有得到一個明確、能令我滿意的答案。現在的我,對於過去二十多年來的問題,或許能用一種比較具體的方法來探索了。 生命到底是什麼?「生命就是進行自我複製的系統」,這是二十世紀生命科學所得到的一個解答。一九五三年,科學專門雜誌《自然》上刊登了一篇僅千字左右(一頁多)的論文

,論文中提出由兩條方向相反的螺旋組成的DNA模型。生命的神秘就在這個雙重螺旋結構。因為它美麗的結構,許多人在看到這個劃時代模型的同時,就立即相信它的正當性。但更重要的是,這個結構還明確顯示出它的機能,兩位共同執筆這篇論文的年輕科學家華生和克里克在文章最後說:「這個雙螺旋結構讓人立即聯想到自我複製機制,這一點我們並沒有忽略。」 DNA的雙重螺旋呈相互複製的對稱結構。雙重螺旋解開後,就像軟片的正片與負片的關係。根據正片製造出新的負片,原來的負片則製造出新的正片,於是產生兩組新的DNA雙重螺旋。寫入正或負片的螺旋狀軟片中的暗號,就是基因資訊。這是生命的「自我複製」系統,新的生命誕生時,或是細胞

分裂時,成為資訊傳達機制的根幹。 DNA結構的發現,揭開了分子生物學時代的序幕。接著又陸續了解DNA上的暗號,就是細胞內微小物質的轉殖資訊,以及這些暗號是如何被讀取的。進入一九八○年代後,更能夠藉由類似極為精密的外科手術將DNA切開或連接,以轉錄資訊,換言之,基因操作技術的誕生,達到了分子生物學的黃金時期,讓我這個從小就著迷在草原上追逐昆蟲、在水邊捕魚,法布爾(Jean-Henri Fabre,法國博物學家、昆蟲學家、科普作家)和今西錦司(日本生態學家、人類學家)等自然主義者的崇拜者,也無法抗拒這股時代的熱潮。不管我願不願意,不,我甚至主動進入微小的分子世界。因為那裡有著生命的關鍵。

就分子生物學的生命觀,所謂生命體,是由無數微小零件組成的精密模型,說它是分子機械也不為過,也就是笛卡兒所主張的機械性的生命觀。如果生命體是分子機械,那麼就可能利用精巧的操作來改變生命體,進行「改良」。即使還無法立即進展到這種程度,或許也可以讓分子機械的某個零件停止運作,來觀察生命體會發生什麼異常,以推測該零件的功能。也就是說,可以由分子的層次來解析生命的秘密。基因改造動物,例如「基因剔除鼠」,就是基於這樣的想法製造出來的。 我過去對胰臟的某個零件頗感興趣。胰臟是製造消化酶、分泌胰島素來控制血糖值的重要器官。由該零件的存在部位和存在量來思考,它一定與細胞工程有關。於是我使用基因操作技術

,將它從DNA中抽取出來,製造出缺少了這個零件的老鼠。這就是「剔除」了某一零件的老鼠。調查老鼠在生長過程中發生什麼變化,就可以了解這個零件的功能。或許老鼠無法製造充分的消化酶而導致營養失調,或是因為胰島素的分泌異常而引發糖尿病。 投下很長的時間和大筆研究經費,我們終於製造出這種老鼠的受精卵。將受精卵置入孕母的子宮,然後等待小老鼠的誕生。母老鼠順利生產,我們屏息觀察幼鼠到底會出現什麼變化。幼鼠慢慢長大為成鼠,但並未出現任何異狀。沒有營養失調,也沒有糖尿病。我們檢查牠的血液,拍攝顯微照片,進行各種精密檢查,結果毫無異常和變化,令我們感到非常困惑。這到底是怎麼回事? 事實上,全世界與我們

同樣抱著期待,製造出剔除了各種零件的老鼠,結果與我們同樣困惑和失望的例子不在少數。如果與預測不同,並未發生特別的變化,就無法發表研究成果,也不能寫成論文。相信類似情形應該很多吧。 我最初也很失望,直到現在仍有一半失望的感覺。但我漸漸意識到,這不就是生命的本質嗎? 利用基因剔除技術,即使完全剔除某一種零件或某一片斷基因,生物仍可用某種方法彌補缺陷,發揮補償作用,使整體不至於出現任何功能失調。生命具有一種重要的特性,不像零件組成的模型般,能以類比推論的方式來說明,它似乎存在著其他的動態(dynamism)。我們觀察世界,能夠分辨生物與非生物,或許就是感受到生物的動態。那麼,這種「動態」

到底是什麼呢? 我想起了一位猶太科學家舍恩海默(Rudolph Schoenheimer)。他在DNA的結構發現之前就已經去世了,他是首先提出生命為「動態的平衡狀態」的科學家,證明了我們吃進身體的分子,會在瞬間散布至全身,之後短暫停留在某處,接著又在一瞬間離開我們的身體。換言之,生命體的身體並非如塑膠模型般,是由靜態零件所組成的分子機械,而是成立於零件本身的動態之中。 前幾年,我針對舍恩海默的發現,將我們不斷進食的意義和生命的形態,與狂牛症問題對照進行探討,寫了《能安心吃牛肉了嗎?》(もう牛を食べても安心か,二○○四年)一書。在這本書中,我則根據「動態平衡」論,思考如何區分生物與非

生物,以及我們生命觀的演變。這也是我朝大學第一學期被問到的問題「生命是什麼?」所邁出堅實的一步。 9 什麼是動態平衡 沙灘上的城堡 遠方沙灘呈平緩的弓形向兩側延伸。強風從海面上吹來,海天一色。總覺得,在海面與陸地銜接之處,存在著某些能解開生命之謎的碎片。因此我們的夢想也經常在這裡迴盪。 就在波浪湧來,然後又退去的位置,有一座構造非常細緻的沙堡。有時波浪會湧至沙堡腳下,帶走一些沙粒。吹來的海風也會不斷的削去沙堡表面的乾燥沙粒。但奇妙的是,雖然時間一分一秒過去,沙堡的外觀卻始終不變,保持著原來的形狀。不,正確的說,是看起來沒有改變。 沙堡能保持著原來形狀,有它的原因。肉眼無法看見的海中小精靈,

一刻都不停歇的在被侵蝕的壁面上堆起新的沙,填補凹洞、修整崩塌的部分。不僅如此。海中精靈有時更會在波浪和強風到來之前,對於可能遭到破壞的地方,先一步毀損,加以修復和補強。因此即使經過數小時,沙堡仍能保持原來的外形。或許過了幾天之後沙堡仍能存在。 但有一件很重要的事。現在沙堡內部已經完全沒有數天前建造時的沙粒了。原來堆砌起來的沙粒都已被波浪和強風帶回到海中或陸地,目前看到的沙堡,是新堆砌起來的。也就是說,沙粒已全部換新,而且沙粒的流動現在仍在持續中。雖然如此,沙堡確實存在著。換言之,這裡不是固定不動的沙城,而是某種動態的東西,由流動的沙粒所製造出來的「效果」。 甚至連不斷分解、重建沙堡的海中精靈,

也沒有注意到此狀況,而且它們也是由沙粒形成的。在每一個瞬間,有些精靈返回沙粒,有些則從沙粒中成為精靈。它們不是沙堡的守衛者,而是沙堡的一部分。 當然,這只是比喻。不過,如果將沙粒視作在自然界中循環的氫、二氧化碳、氧、氮等主要元素,將精靈視為主宰生物體反應的酶或基質,那麼沙粒堆砌而成的沙堡就有了生命。生命並非主要元素集合而成,而是元素流動帶來的效果。 我們發現這種單純卻又具轉換性之生命觀的真正意義,是距今不久前的事。當然,這裡以「我們」稱之並不公平。精密實驗此一事實,以微觀思維來證明宏觀現象的人,是美國生物學家舍恩海默,當時為一九三○年代後期。可知,我們接觸新的生命觀至今不過七十餘年,而且目前還

無法完全理解他所闡述的意義,甚至我們已經遺忘他的名字和成就。

Hilbert-Huang Transform applied for Vibration Analyzing in End-Milling Operation

為了解決類比訊號例子 的問題,作者劉家宏 這樣論述:

時至今日,端銑在工業上已是一項最常被使用的加工程序,而現代工業要求產品同時具備生產速度與高品質。對切削程序來說,振動是一項影響產品品質的重要因素,影響範圍包括了加工精度以及產品的表面特徵。而為了抑制、甚至做到消除振動的影響,我們需要一個有效的方法來偵測或是重建振動信號,因此如何使用信號分析一直以來都是一個重要的議題,因為這是唯一一個幫助我們接觸真實、類比世界的手段。然而現實上,受限於技術與分析的難易度,我們經常被迫簡化或放棄一些資料中的重要信息。 希爾伯特黃由黃鍔院士在1998年提出,其具有的適應性令其在處理非線性與非穩態信號上有良好的表現。為此,本方法已經廣泛應用於聲音學、影像處理、

醫學、氣象學與海洋學等各種領域之中。其包含兩個主要步驟,分別稱為經驗模態分解與希爾伯特轉換。由於相較其他常用分析法,此方法相對新穎並在實用證明例子上還不夠充分,我們需要透過實作來嘗試證明在加工方面應用的有效性。 在本研究裡,我們使用應變規與加速度來採得在端銑過程中產生的振動訊號,再透過希爾伯特黃轉換來分析、觀察其結果是否能真實呈現加工過程中所產生之各種振動現象。

類比訊號例子的網路口碑排行榜

-

#1.1-1 調變1-2 訊號傳輸媒介1-3 訊號編碼和解碼1-4 類比傳輸和 ...

這. 樣作法的好處是同一條傳輸線上,也可以同時傳輸和接收不同的. 訊號,只要這些原始訊號隸屬不同的頻帶上面即可。典型的使用. 例子像電話線或有線電視的電纜線等,都是 ... 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#2.引腳積木- micro:bit 教學 - STEAM 教育學習網

micro:bit - 引腳積木( 數位/ 類比訊號讀取 ). 下圖的例子,是將micro:bit 連接一個按鈕開關( 使用下拉電阻的連結方式),在micro:bit 啟動時使用重複無限次,透過LED ... 於 steam.oxxostudio.tw -

#3.2021最強購買攻略!我適合類比式還是數位式助聽器呢?

1.類比訊號(Analog signal) ... 身邊的一切的訊號,都屬於類比訊號唷!包含人的說話聲、吹風機的聲音、飛機起飛的聲音以及樹葉飄落的聲音等等,無論聲音 ... 於 www.mimitakara.com.tw -

#4.訊號與系統/訊號的特性- 维基教科书,自由的教学读本

目录 · 訊號的特性编辑 · 連續時間(continuous-time)訊號V.S 離散時間(discrete-time)訊號编辑 · 類比(analog)訊號V.S 數位(digital)訊號编辑 · 範例1.3编辑 · 週期(periodic) ... 於 zh.m.wikibooks.org -

#5.我的教育專欄_(117)要學類比電路(analog circuit)的六大原因.docx

但是,為了讓某人理解它,數位訊號必須轉換回類比電路。 ... 因為很多教科書沒有真正的線路設計例子,所以很多同學發現,根據書上講的,是做不出來線路的。 於 t14.cyberhood.net.tw -

#6.類比訊號與數位訊號請高手來解惑

無線電波本身就是 ..., 若是要解釋數位訊號要先說明類比訊號和數位訊號的差異所謂的類比訊號就是傳統物理上以波的型態傳遞能量的訊號舉例來說就像是收聽廣播 ..., 與 ... 於 1applehealth.com -

#7.人類如何去描述大自然的訊號呢? 拿破崙跟類比有什麼關係呢 ...

數位類比(二) traducir a Español Aprende inglés con libros, ... 例子最簡單的例子是歌手唱歌我們用收音設備歌手唱出聲波聲波是類比訊號將聲波類比訊號轉成數位訊號 ... 於 lingualeo.com -

#8.論數位音樂一(轉載)

DAC的功能如其名是把數位訊號轉換回類比訊號,在我們的CD Player,音效卡中都有這裝置,而在 ... 在16bits的例子中,最大振幅就是32767,20bits的例子中就是524287。 於 jeremydrums.pixnet.net -

#9.電腦網路的基本知識

數據機Modem:用來連接電腦和電話,由於電腦收發的是數位訊號,而電話傳送的是類比訊號,數據機必須要做這兩種訊號之間的轉換,才能讓電腦透過數據機及電話線來傳送資料。 於 webftp.cogsh.tp.edu.tw -

#10.你真的都搞懂了嗎?數位通訊新世代- 科學月刊Science Monthly

大自然裡一切的訊號,包括聲音和影像,都屬於類比訊號。 而經由加工以後,可以將連續的類比訊號變成「0」與「1」兩種不連續的訊號,就稱為數位訊號(digital signal) ... 於 www.scimonth.com.tw -

#11.你真的都搞懂了嗎?數位通訊新世代 - 科學月刊

大自然裡一切的訊號,包括聲音和影像,都屬於類比訊號。 而經由加工以後,可以將連續的類比訊號 ... 在這個例子裡,不同的語言就好像不同的密碼一樣。 於 scimonth.blogspot.com -

#12.基礎電學觀念

PWM訊號範例 · ✓ 在Arduino中,類比輸出的範圍是0~255。因此 · 類比輸出0,代表工作週期0%,完全斷電(LED熄滅) · 類比輸出127,代表工作週期50%,一半時間通電(LED半亮) ... 於 sites.google.com -

#13.為什麼我在我的類比輸出上看到高頻雜訊? - National Instruments

因此若您有一個200hz的訊號,使用1K hz的更新頻率來輸出時,因為Nyquist相關的現象,會看到在800Hz與1200Hz的地方有雜訊。下圖中是一個例子: 為了消除這個問題,您可以在 ... 於 digital.ni.com -

#14.2-3-1 二階基頻訊號的編碼方式

顧名思義, 『數位』泛指一切可數的資訊, 『類比』則是那些只能透過比較技巧進行區分的不可數資訊。 舉例來說, 傳統的水銀溫度計就是類比裝置, 現代的電子溫度計則是數位 ... 於 staff.csie.ncu.edu.tw -

#15.類比與數位訊號轉換-簡易數位溫度計實作作者: 陳威傑。苗栗

來的類比信號改為使用數位信號的顯示方式。常見的例子包括體重計、電子手. 錶、時速表、手機、視訊或MP3。本實驗希望透過微處理機技術,將生活中的. 類比訊號轉換為 ... 於 www.shs.edu.tw -

#16.利用Raspberry Pi 3 Model B 與MCP3008 進行類比數位轉換

飽和:訊號的實際數值超過系統所能處理的最大範圍。舉例來說,如果我們拿體溫器來量測熱鍋裡的油溫,體溫器肯定破表而無法量出正確的 ... 於 blog.everlearn.tw -

#17.類比與數位的觀念與方法

舉個簡單的例子:從我家到你家宜共要經過三個們,第四個門就是你家,這就是數位。 ... 但聲頻及視頻技術發明後,事實上,仍然沿用了類比的方法,因為它們傳送的訊號是 ... 於 subig1957.pixnet.net -

#18.類比與混合訊號設計領域仍求才若渴 - 電子工程專輯

而這樣的例子不勝枚舉。 首先,設計工程師仍然需要類比電路來連接數位世界。因此,類比設計工程師仍然不可或缺,因為電源是類比的、射頻(RF)系統是 ... 於 www.eettaiwan.com -

#19.第十六章連結0和1與真實世界- 數位與類比轉換IC

料其實是數位訊號模式;所以我們需要把類比訊號轉 ... 技術,像是類比訊號電視與數位訊號電視、錄音帶與 ... 個例子,在數位錄音技術剛問世時,很多聽慣類比錄. 於 www.ee.nchu.edu.tw -

#20.數據通訊

過類比訊號傳遞的典型例子。 而現代的區域網路數位傳輸技術,以二階的基頻傳輸為例,發送端會依照資. 料位元的內容(0 或1)分別輸出高低兩種電位狀態,接收端便根據電位 ... 於 opencourse.ncyu.edu.tw -

#21.知識力

低頻類比積體電路:用來處理低頻類比訊號的積體電路,目前大部分是以「矽 ... 指具有類比與數位兩種訊號模式混合起來,以下舉出兩種例子給大家參考: 於 ansforce.com -

#22.數位訊號值表示的數值

AD例子. 有了數位訊號的發明,讓我們可以使用單純的0與1兩種表示方法,將類比轉換成數位資料,提高其抗干擾和面對環境傷害的能力. 類比訊號轉換. 於 120.107.171.121 -

#23.類比的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

例:對於許多未知的事物,科學家們也只能用類比的方法去探索。 2.在電學中指可連續變化的 ... 英analog 例傳統唱片所播放出來的聲音是種類比訊號。 ◎. 國語辭典簡編本 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#24.9-1 類比與數位訊號 | 健康跟著走

最常見的例子,就是下面這個水銀溫度計:. 下面這張圖形,則是 ... ,數位信號(Digital signal)是離散時間訊號(discrete-time signal)的數位化表示,通常可由類比 ... 於 video.todohealth.com -

#25.[資訊小知識] 類比訊號VS 數位訊號 - 資訊吐司

類比訊號 是屬於大自然所聽到的聲音或看到的影像等等, 數位訊號是屬於電腦網路上傳輸的訊號。 這兩種訊號都有各自不同的功能,依據不同的需求, ... 於 ittoos25.pixnet.net -

#26.導論

類比訊號 (Analog Signal)是一種連續性的訊號,可用連續性的波形來表示訊號的大 ... 想,日常生活中除了使用十進位數字系統外,是否還有使用其他進位數字系統的例子。 於 information.cpshs.hcc.edu.tw -

#27.何謂數位訊號、類比訊號? - 生活

我們日常常見的例子包括手機、視訊或音訊播放器和數位相機等。 ... 類比訊號(Analog signal)主要是與離散的數位訊號相對的連續訊號。類比訊號經過對時間軸等取樣(抽樣 ... 於 life.faqs.tw -

#28.類比訊號

最常見的例子,就是下面這個水銀溫度計:. 類比訊號(Analog signal) 大自然裡一切的訊號,包括我們聽到的聲音、看到的影像,都屬於類比訊號,例如:老師使用麥克風在 ... 於 www.clubfeeast.co -

#29.32.下列何者為類比多工(Multiplexing)技術,常見於AM 及FM..

... 多工的明顯例子,因為,我們很少聽到三家無線電視台要更改發射頻率的新聞,如(圖一)上。 ... 將聲音從類比訊號轉換成數位訊號的過程稱為「調變」,轉換過程如下:. 於 yamol.tw -

#30.什麼是類比,請多舉兩個例子 - 好問答網

比如遊戲手柄的“類比搖桿”、“類比電路”(模擬量電路)、類比訊號(模擬訊號)等等。 2.定義. 類比修辭是基於兩種不同事物間的類似,藉助喻體的特徵, ... 於 www.betermondo.com -

#31.碩士論文

MPEG-4 品質相較下,其影像訊號雜訊比(SNR)增加3~5db,壓縮比提升2~3 ... 以往各電視廣播電台傳送電視節目訊號的方式,是以類比訊號的模式透過高. 於 chur.chu.edu.tw -

#32.電控工程研究所 - 國立交通大學機構典藏

圖 3- 33 Metastability的問題發生於三位元溫度計碼轉二進碼編碼器之例子....54 ... 後便可得到8 個可能的電壓位準狀態的類比輸出訊號,且由低到高,每個. 於 ir.nctu.edu.tw -

#33.類比技術結合記憶體內運算AI加速器再添新面孔 - 新電子

Mythic的做法,則是以DAC、ADC搭配嵌入式Flash,來實現AI算法加速。其所使用的DAC跟ADC,解析度都是8位元,從加速器外部輸入的數位訊號,先通過DAC,轉換 ... 於 www.mem.com.tw -

#34.網工篇:第二章數據通訊 - 土芭樂數位學堂

在日常生活中, 有哪些屬於數位資料?哪些屬於類比資料?請各舉一個例子。 答:數位資料:電子計算機。類比資料:水銀溫度計。 2.訊號的基本傳輸方式分 ... 於 tbalaschool.blogspot.com -

#35.數位訊號處理 - Zdocs.hu

類比訊號 (analog signal) :訊號之振幅大小(強度)用任意區間[a, ... 值),此類比訊號可由主動和被動元件所組成的電路系 ... A/D轉換器處理類比訊號(數位化)的例子. 於 zdocs.hu -

#36.數位與類比的差異

我們以下面這個例子說明:. 轉換類比難上手的原因主要 ... 類比訊號(Analog signal) 身邊的一切的訊號,都屬於類比訊號唷! 傳統的類比電視(Analog ... 於 matprint.com.pl -

#37.ADC (Analog-to-Digital Converter) - 成大資工Wiki

ADC即數位類比轉換器,為一個將連續的類比訊號或者物理量(通常為電壓)轉換成數位訊號 ... 行動電話是數位晶片中整合ADC功能的例子,而具有更高要求的蜂巢式基地台則需 ... 於 wiki.csie.ncku.edu.tw -

#38.數位訊號 - 求真百科

數位信號(Digital signal)是離散時間訊號(discrete-time signal)的數位化表示,通常可由類比信號(analog signal)獲得。 數位訊號處理的算法需要用計算機 ... 於 factpedia.org -

#39.全神貫注的上吧: 類比VS數位

類比訊號 (Analog signal)主要是與離散的數位訊號相對的連續訊號。類比訊號經過對 ... 我們日常常見的例子包括手機、視訊或音訊播放器和數位相機等。 於 blog.ncue.edu.tw -

#40.以MCU 為基礎的高精度量測系統 - Renesas

這些感測器產生的電氣類比訊號,與感測器所要檢測或量測的目標或其物理特性有關。這 ... 是一個具備高整合度、高精度類比功能的例子。其類比開關是以新穎的方法來 ... 於 www.renesas.com -

#41.【笑傲科技】類比行動通訊讓生活大躍進一機在手行動無阻

這是當時檯面上很重要的議題:訊號要如何無縫接軌。田徑場上的四百公尺接力賽提供了一個很好的例子,當接力棒要傳遞給下一棒時,選手必須 ... 於 news.pchome.com.tw -

#42.數位與類比訊號的簡介(1) - YUHFERNG

用一個極端的例子來說明數位和類比之間的關係;室內溫度是一個類比訊號,但是假設你設計一份問卷,讓回答者只能回答現在是熱還是冷,一定要選一個來 ... 於 yuhferng.blogspot.com -

#43.為什麼數位電路比類比電路的抗干擾能力強 - 極客派

數位電路最終一般需要還原到原本的模擬訊號。 為什麼抗干擾比模擬強?舉個簡版單(但也許但並不妥權當的)的例子幫助理解:. a點需要傳一個1khz的正弦波 ... 於 www.jipai.cc -

#44.阿輝科普教室~ 為什麼要『有線電視數位化』?常見問題解答!

其實要先講到所謂的有線電視(Cable TV) 最早就是類比(Analog Television) 電視節目的代表,而在進入數位時代後用個簡單的舉例就是過去類比訊號像是 ... 於 ahui3c.com -

#45.類比訊號_百度百科

類比訊號 (英語:analog signal)是指在時域上數學形式為連續函式的訊號。與類比訊號對應的是數位訊號,後者採取分立的邏輯值,而前者可以取得連續值。類比訊號的概念 ... 於 baike.baidu.hk -

#46.[10S053]訊號處理之類比數位/數位類比轉換設計技術 - 財團法人 ...

... 進而介紹各種類比數位轉換器/數位類比轉換器(ADC/DAC)之架構,其中並分別加入一SAR ADC與Pipeline ADC之設計與模擬例子,使學員不但具有訊號處理所需之類比數位介面 ... 於 edu.tcfst.org.tw -

#47.五個避免被資料誤導的建議與為何與我們切身相關 - 數位時代

而真實世界的類比訊號要轉換成數位,都必須經過取樣(sampling)、 ... 有很多日常生活的例子可以說明,我們看到的數據幾乎全部都是被整理過的:. 於 www.bnext.com.tw -

#48.類比訊號數位訊號轉換 - TheDesigv

類比 (analog)轉數位(digital)訊號處理(ADC) 類比轉數位的電路稱為A/D轉換 ... 同學們可以想想看,在上述的幾個例子中,何者比較方便儲存以及傳輸給他人重用的? 於 www.thedesigver.co -

#49.mBlock & Arduino(4)利用PWM 模擬類比訊號

PWM 全名Pulse Width Modulation,可譯為脈衝寬度調變,所謂調變,基本上是指將想傳送的訊號編碼至一個載體(Carrier),舉例來說,我們的AM(Amplitude modulation) 廣播 ... 於 openhome.cc -

#50.類比訊號何謂數位訊號 - Amandata

數位信號(Digital signal)是離散時間訊號(discrete-time signal)的數位化表示,同樣的頻寬可以傳送的頻道較多,則是聲波的例子: 基礎電路- EduBot 由於類比電視 ... 於 www.buywker.co -

#51.無線的基本概念 - Live-MAN

這一門課是教說如何透過Matlab去模擬數位訊號與類比訊號之間的轉換~ ... 這裡有課堂上使用到的例子,我覺得還蠻清楚的,就把它記錄下來吧~ 於 ccd9527.blogspot.com -

#52.CH4 類比訊號最簡單的互動設計– Arduino 一試就上手孫駿榮

類比訊號 充斥在自然界中,人們說話的聲音、 溫度的變化、天色的轉換、颱風來襲時 ... 數值只要觀察規格表中,它是擁有幾bit 的轉換能力 舉ADC0804 這個例子來說,它 ... 於 slidesplayer.com -

#53.我的教育專欄(117)要學類比電路(analog circuit)的六大原因

但是,為了讓某人理解它,數位訊號必須轉換回類比電路。 ... 因為很多教科書沒有真正的線路設計例子,所以很多同學發現,根據書上講的,是做不出來線路的。 於 de-de.facebook.com -

#54.電機工程系碩士班碩士學位論文切換電流式管線化類比數位轉換 ...

除了使用ADC 做訊號處理外,對於ADC 的一般應用仍然是很抽象,以下. 列舉出ADC 應用範例。 圖1.1 為按鍵偵測電路,為當按下所對應權重的按鍵時,對應的電壓會使. ADC 感應 ... 於 picture.iczhiku.com -

#55.在樹莓派上利用MCP3008讀取類比訊號 - 何敏煌老師的課程教材

樹莓派本身並不支援類比輸入,想要取得類比裝置或感測器(例如光線感測器 ... 以下是電路連線的樣子(照片中的SSD1306是前一篇文章中的例子,在本例中 ... 於 104.es -

#56.王裕德| 數位VS類比- 訊號處理

類比訊號 (Analog signal). 大自然裡一切的訊號,包括我們聽到的聲音、光線的強弱,都屬於類比訊號。 例如 ... 於 itcgs.tcgs.tc.edu.tw -

#57.EduCake 的Analog I/O 腳位介紹與功能應用 - 86Duino

圖1 電路稱為「Flash ADC」,是概念較易理解的一種。這裡舉擁有四. 個比較器的當作範例,輸入處為類比電壓訊號與參考電壓訊號Vref;每個. 於 www.86duino.com -

#58.數位類比轉換和Linux 核心介面 - HackMD

行動電話是數位晶片中整合ADC 功能的例子,而具有更高要求的蜂巢式基地台則需依賴 ... 自然界的訊號主要為類比訊號,時間與大小是連續的;adc 負責將類比訊號轉為數位 ... 於 hackmd.io -

#59.類比例子

簡單地說,連續性資料訊號,就叫做類比,生活中的資料,其實大部份都是屬於這種,聲音的聲波也是。 最常見的例子,就是下面這個水銀溫度計: 下面這張圖形,則是聲波的 ... 於 www.cloudtree.me -

#60.數位下的類比世界 - CTIMES

所以,這些經由數位處理所呈現的影像、聲音與文字,也是一種數位下的類比世界。 本期封面故事的主角─數位訊號處理器(DSP),就是在做上述兩種介面的處理工作。或者簡單的 ... 於 ctimes.com.tw -

#61.[Arduino]002 Arduino範例程式-類比電壓轉數位訊號(10-bit ADC)

Arduino範例程式: AnaloginOutSerial 程式目的:將類比電壓轉換成數位訊號(ADC),並由Output輸出PWM,及透過串列通訊輸出數值。 ADC值:526. 於 frank1025.pixnet.net -

#62.Visual Signal 技術文章專欄

我們必須在擷取訊號前,先做類比的低通濾波,將高於取樣率. 的頻率先行濾掉,這樣的設計稱 ... 反殘影的設計,或擷取到的訊號是否有殘影,實際的例子如圖 4。 於 www.ancad.com.tw -

#63.類比數位 - 台灣商業櫃台

數位信號(Digital signal)是離散時間訊號(discrete-time signal)的數位化表示,通常可由類比信號(analog signal)獲得。類比是一組隨時間改變的資料,如某地方的 ... 於 bizdatatw.com -

#64.訊號完整性基礎 - Tektronix

使用示波器揭秘類比訊號故障. ... 若您可以深入探測訊號的類比行為,看到數位訊號的類比. 缺陷,則許多數位訊號的問題會變得容易得多。 ... 圖18是TDR阻抗量測的例子。 於 download.tek.com -

#65.mbed 基礎教學實驗- 類比訊號輸入 - Single.9

這是一個非常簡單的程式,我們設定一個門檻值,當超過這個門檻值時,LED 便會亮起,反之則熄滅。範例程式如下。 於 single9.net -

#66.204電腦資訊第三組 - Prezi

類比訊號. 3.數字是如何數位化?舉一個例子說明十進位換成二進位,用班級編號作轉換(204). A: 原來連續性的訊號,經過數位化的處理後,變成一種不連續的訊號,這個訊號 ... 於 prezi.com -

#67.什麼是類比、什麼是數位? - 運算與程式設計 - GitBook

簡單地說,連續性資料訊號,就叫做類比,生活中的資料,其實大部份都是屬於這種,聲音的聲波也是。 · 下面這張圖形,則是聲波的例子: · 簡單地說,可以使用明確的數字顯示 ... 於 nkust.gitbook.io -

#68.什麼是類比信號,什麼是"類比訊號"? - 櫻桃知識

類比訊號 利用物件的一些物理屬性來表達、傳遞訊息。例如,非液體氣壓表利用指標螺旋位置來表達壓強訊息。在電學中,電壓是類比訊號最普遍的物理媒介,除 ... 於 www.cherryknow.com -

#69.快速學會microbit | ep05 microbit 按鈕與PIN 的應用 - JIMI陪你 ...

接下來講解類比訊號, 這裡我們不講太複雜的原理, 先從類比輸入開始, ... 剩下的地方就是數位輸入與類比輸入基本的用法, 直接看例子, 讀取P0 的數位輸入值放入status, ... 於 jimirobot.tw -

#70.數位訊號處理

類似的,在數位訊號處理的輸出端,將輸出的數位訊號轉換為類比訊號即為類比 ... 明確的例子有數位行動電話中的語音壓縮和傳輸、高保真音響設備中聲音 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#71.何謂"數位" 何謂"類比"

舉個爛例子來說, 就像在操場曬太陽, 會有不熱-> 不太熱-> ... -> 有點熱-> 好熱Orz ... 許多種狀態, 而不會只是熱與不熱這兩種狀態... 所以白話而言, 因為大自然的訊號 ... 於 tw.bbs.sci.electronics.narkive.com -

#72.第三章系統設計與實作

為了使得訊號得以傳輸至電腦端,需透過類比數位電路將類比訊號. 轉換為數位訊號。 ... 由以上例子可以看出當兩字串序列具有相同成分時,使用餘弦相似度. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#73.何謂數位訊號、類比訊號? @ Tim部落酋長 - 隨意窩

數位信號(Digital signal)是離散時間訊號(discrete-time signal)的數位化表示,通常可由類比信號(analog signal)獲得。類比是一組隨時間改變的資料, ... 於 blog.xuite.net -

#74.第三章 數據傳輸基本觀念

輸出信號的相位會受到輸入信號振幅的影響而改變。 29. 30. QPSK. (4-PSK). 31. 一類比訊號的每個訊號單位是四個位 ... 於 www.cc.ntut.edu.tw -

#75.數位資料是如何混合及傳送的? 李家同暨南大學資訊管理系 ...

和數位轉換(analog-to-digital)技術,將類比資料轉換成數位資料. 圖1. 圖1 是一個典型的數位訊號,如果我們對這個訊號取樣(sample),就可以得到. 一連串的數字,以這個例子 ... 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#76.Lecture 11/14 – Digital and Analog

數位與類比訊號之差異. ▫ 數位信號(Digital signal)是離散時間訊號. (discrete-time signal)的數位化表示,通常可由. 類比信號(analog signal)獲得。 於 www.cyut.edu.tw -

#77.A/D轉換器基本運作模式| 電子小百科

從下方的A/D轉換器範例,來了解A/D轉換器的基本運作模式。 A/D轉換器基本運作模式示意圖1. A/D轉換器以離散的週期,切分出類比訊號的振幅 ... 於 www.rohm.com.tw -

#78.op.06 《感知層》-數位v.s 類比感測器 - iT 邦幫忙

甚麼是感測器? · 類比訊號Analog Signal · 數位訊號Digital Signal · 類比感測器: · 數位感測器: · Serial 相關 · 讀取相關. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#79.提高類比元件精準度系統單晶片效能大躍進 - 新通訊

應用例子包括溫度補償的氣體流量儀表,這類設計就是一個完整的系統單晶片。 運用混合訊號微控制器的主要好處之一,就是保護類比IP。複雜的類比設計會 ... 於 www.2cm.com.tw -

#80.analog signal中文的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習 ...

ADC即數位類比轉換器,為一個將連續的類比訊號或者物理量(通常為電壓) · 數位類比轉換器(Analog-to-digital coverter) · 取樣率(Sampling rate) · 解析度(Resolution) ... 於 edu.mediatagtw.com -

#81.數位訊號類比訊號 - Zhewang

類比訊號 是屬於大自然所聽到的聲音或看到的影像等等, 數位訊號是屬於電腦網路上 ... 類比電路與數位電路相反, 舉個爛例子來說, 就像在操場曬太陽, 會有不熱-> 不太 ... 於 www.zhewang.me -

#82.通訊小知識

下面會有生活一點的例子! 然而,訊號可分為很多種類別,其中最主要類別可以區分為兩大類:. ○類比訊號(連續) 於 ncucomm9.weebly.com -

#83.第十一章調變與取樣| Modulation and sampling - 超譯ThinkDSP

這個例子的重點是示範與脈衝做卷積會產生訊號的平移縮放副本的總和。 ... 取樣是在時間上依序量測類比訊號的程序,通常是用相同時間間隔。 於 timag-shield.blogspot.com -

#84.類比訊號

類比訊號. 典型的類比訊號稱為弦波Sinusoids,弦波的數學模型,可表示成複數指數系統。最後介紹相量Phasor 的定義,同時討論與證明相量加法規則Phasor ... 於 blog.maxkit.com.tw -

#85.我把類比變數位了

你可以將數位訊號再編回類比訊號嗎?日常生活中有哪些例子可以應用到這個工作原理 ... 於 163.28.10.78 -

#86.TWI644519B - 類比數位轉換器裝置與待測訊號產生方法

數位訊號用於決定該些類比數位轉換器電路系統之效能,數位訊號之頻率為等效N/M倍的該 ... 任一於此討論的詞彙之使用例子僅為示例,不應限制到本揭示內容之範圍與意涵。 於 patents.google.com -

#87.國家通訊傳播委員會公告修正「有線廣播電視數位化實驗區行政 ...

認為須要100%數位化才同意關閉類比訊號,這部分建請NCC 協. 助溝通。 ... 不同,以陽明山為例子,達到60%切換比例的階段我們也還是無法關. 閉類比訊號,因為地方政府 ... 於 www.ncc.gov.tw -

#88.ADC/DAC 教學

類比 轉數位(ADC) 或數位轉類比(DAC) 的訊號轉換作業是無可避免的工作。 ... 也就是說,此元件的解析度比上一個例子更高,但取樣率只有四分之一。 於 www.digikey.tw -

#89.数字信号 - 维基百科

很多現代的媒體處理工具,尤其是需要和電腦相連的儀器都從原來的類比訊號表示方式改為使用數位訊號表示方式。我們日常常見的例子包括手機、視頻播放器 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#90.數位訊號

數位訊號是離散時間訊號(Discrete-time signal)的數位化表示,通常可由類比訊號(Analog ... 我們日常常見的例子包括手機、影片播放器或音訊播放器和數位相機等。 於 www.wikiwand.com -

#91.数字信号- 维基百科,自由的百科全书

很多現代的媒體處理工具,尤其是需要和電腦相連的儀器都從原來的類比訊號表示方式改為使用數位訊號表示方式。我們日常常見的例子包括手機、視頻播放器 ... 於 tiengtrung.cn -

#92.數位資料與數位訊號 - 翻轉工作室

傳送端將數位資料轉換成數位訊號稱之為『編碼』(Encoding),編碼設備稱為『編碼器』(Encoder)。編碼後的訊號透過傳輸媒介送出,接收端於接收到訊號後,再將 ... 於 www.tsnien.idv.tw -

#93.類比訊號處理— Google 藝術與文化

類比 值通常表示為電子設備中的電壓、電流或器件周圍的電荷。影響這種物理量的誤差或噪聲,都將表示為對應的訊號的誤差和噪聲。 類比訊號處理的例子包括揚聲器分頻器,音響 ... 於 artsandculture.google.com -

#94.類比訊號及IO-Link之間的轉換器 - IFM

DP1213和DP1223轉換器可將測得的數字化IO-Link數值轉換為2個獨立的類比輸出訊號(根據版本不同,分別為4...20 mA或0...10V)。需要類比訊號的例子,包括比例閥或馬達 ... 於 www.ifm.com -

#95.助聽器科技最新進展~數位式助聽器醫師分享劉殿楨教授

數位訊號比類比訊號有一些好處,比如說訊號本質相當簡潔,雜訊少並且易於處理或 ... 另外一個例子即是透過複雜的計算,較易將兩耳的訊號融合,以增加聽覺的方向感、 ... 於 88.ear.com.tw -

#96.數位類比類比數位/數位類比轉換設計技術 - Laniwendt

類比 式助聽器一般而言,包含數位光纖x2組,類比訊號(Analog signal) 大自然裡 ... 越來越多電子裝置漸漸以類比方式轉換至數位方式處理資料傳輸,在上述的幾個例子 ... 於 www.dapccop.co -

#97.訊號的種類 - StockFeel 股感

大自然裡一切的 訊號,包括我們聽到的聲音、看到的影像,都屬於類比訊號,例如:老師使用麥克風在上課,麥克風是一種聲音的接收 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#98.Analog Device - 類比裝置 - 國家教育研究院雙語詞彙

所謂類比訊號就是指經由實際量測而得的物理量,例如電壓、電流、溫度、位置、速度 ... 市面上的雷射唱片與雷射唱盤就是二個最好的例子,其先將原來的類比訊號數位化後 ... 於 terms.naer.edu.tw