風水 地毯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦垂水千惠寫的 奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代 和編著/艾蘭娜.史丹(AlannaStang),編著/克里斯多夫.霍桑(ChristopherHawthorne),策劃者/美國國的 21世紀全球永續住宅[好評改版]都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和商周出版所出版 。

國立政治大學 中國文學系 范銘如所指導 黃曉彤的 「跟住去邊度?」──千禧後香港小說的「書寫香港」 (2020),提出風水 地毯關鍵因素是什麼,來自於香港小說、空間理論、香港意識、文化地理、自然書寫。

而第二篇論文淡江大學 土木工程學系博士班 吳光庭、賴怡成所指導 游書宜的 再現與重構—蔣介石宋美齡故居之築居思維與展示詮釋研究 (2014),提出因為有 蔣介石與宋美齡、名人故居紀念館、逐居歷程、築居情境、人為重構論、現象學、詮釋學的重點而找出了 風水 地毯的解答。

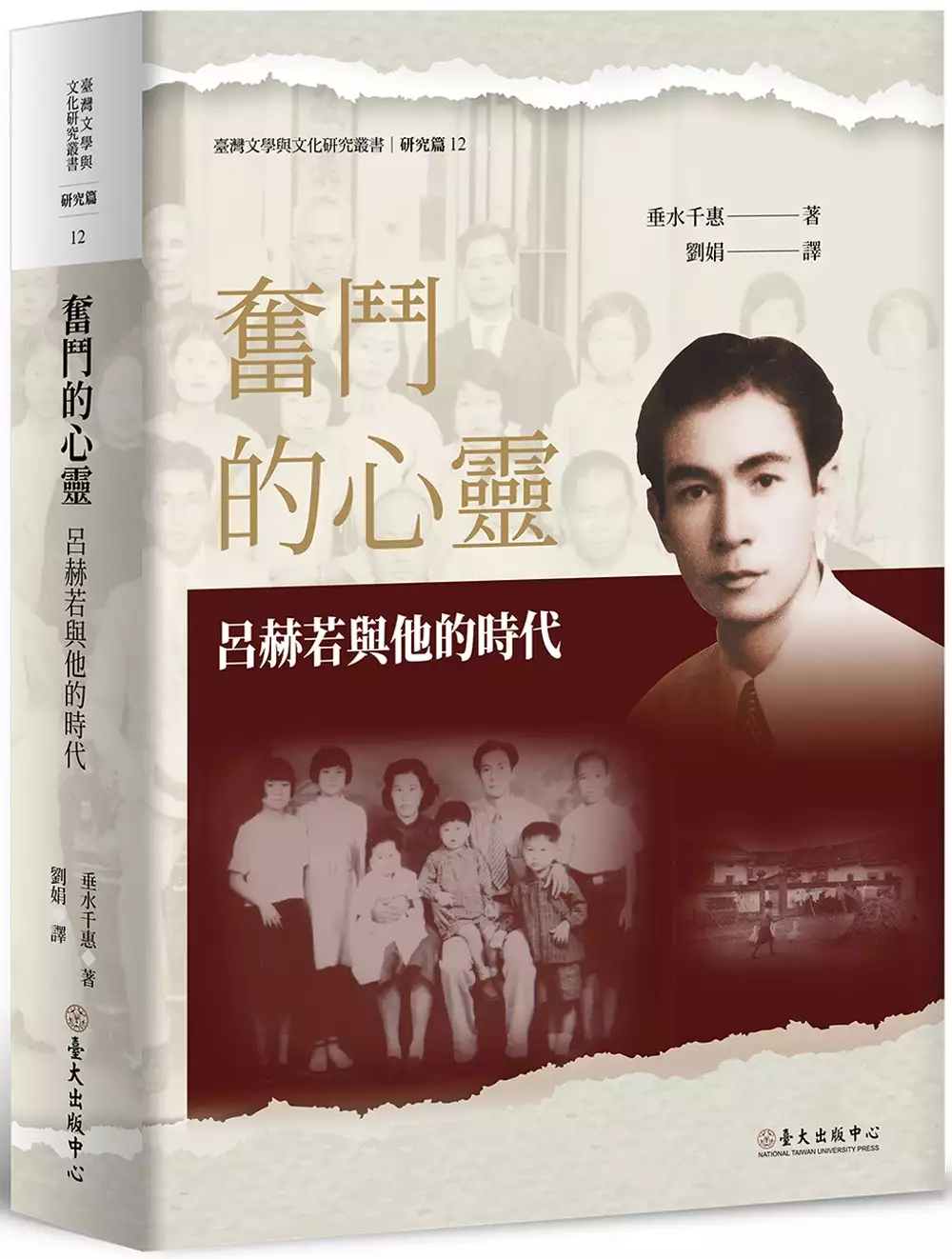

奮鬥的心靈:呂赫若與他的時代

為了解決風水 地毯 的問題,作者垂水千惠 這樣論述:

被譽為「臺灣第一才子」的呂赫若,1914年出生於臺中州豐原郡潭子庄。自臺灣總督府臺中師範學校畢業後,1935年發表作品〈牛車〉於日本的左翼文學雜誌《文學評論》,從此走上文學創作之路。其後在《臺灣文藝》、《臺灣新文學》等臺灣文學雜誌上用日文發表作品,成為臺灣新文學運動的重要旗手之一。 1940年,呂赫若前往日本,作為東寶聲樂隊旗下的一員參與了眾多的舞臺活動。1942年返臺後,繼續音樂、演劇活動,亦為臺灣文學代表雜誌《臺灣文學》的代表作家之一,精力充沛地不斷發表作品,1943年獲得第一回臺灣文學獎。戰後從日文轉換為中文繼續創作,後因參與鹿窟事件,於1950年前後不知所蹤。

本書圍繞呂赫若的生命足跡,以文學、音樂、演劇活動為中心進行論述。首先從呂赫若登上文壇之初回溯到其出生,其次從多個角度對其在臺灣新文學時代的活動進行檢討。透過對作品逐一剖析,以確認在普羅文學運動影響下出發的呂赫若最終脫離、並開始描寫臺灣傳統家族制度下犧牲的人們之過程。

風水 地毯進入發燒排行的影片

雨揚老師選用質料柔軟厚實的仿真絲地墊,開發設計一系列的「五福臨門開運地墊」,並搭配吉祥圖騰,為您承接源源不絕的好運。

#雙喜臨門:嬌嫩桃花、喜鵲成雙,打造美好桃花磁場。

#鴻運當頭:富貴之花、吉祥之鳥,鴻運當頭好運無雙。

#雙蝶迎貴:桂花吐貴氣、彩蝶迎貴人,創造完美貴人磁場。

#財如湧泉:翻騰浪濤、招財金魚,帶來四方財水、金玉滿堂。

#加官進祿:長青松柏、常碧綠竹,助事業蒸蒸日上。

開運方法:

1.開始使用前先誠心許願祈求好運降臨,接著便可將地墊放置於想放置之處。

2.洗滌時請依洗標指示清潔。

-----------------------------

+ 訂閱Youtube頻道:https://pse.is/KJKE8

+ LINE 好友:https://goo.gl/MQTRvh

(官方帳號 ID:@yohofans )

+ FB粉絲團:https://pse.is/yohofate

▷ Make sure you subscribe to my channel and hit the notification bell, so you don’t miss any of my new videos → https://pse.is/KJKE8

「跟住去邊度?」──千禧後香港小說的「書寫香港」

為了解決風水 地毯 的問題,作者黃曉彤 這樣論述:

對於香港的故事書寫,也斯曾提問:「香港的故事:為什麼這麼難說?」回顧書寫香港故事的發展,1997年「回歸」往往是個分水嶺,形成書寫香港的時代大框架。本論文以也斯的提問為出發點,並從「回歸」在書寫香港故事中成為不得不提及的存在現象思考書寫香港故事的發展可能性。就此,本論文以千禧後出版的香港小說為分析對象,嘗試整理香港小說新拓展的書寫方向,藉此也呈現現時香港小說的書寫趨勢。香港歷經的百年變遷,從無到有,成為一個獨特的都會空間,其中政治與商業、殖民勢力與國族主義、現代性與傳統性等力量交相消融。「香港」作為獨特的城市空間,其中所承載的歷史、文化、政治及生態也透過香港內在的各種空間呈現。故此,本論文以

空間為索引,探討香港小說中營造出一個怎樣的香港空間,並分別以人文地景、自然書寫及虛擬空間為主,嘗試理解香港作家透過這些空間呈現一個怎樣的香港故事和反映的意識。

21世紀全球永續住宅[好評改版]

為了解決風水 地毯 的問題,作者編著/艾蘭娜.史丹(AlannaStang),編著/克里斯多夫.霍桑(ChristopherHawthorne),策劃者/美國國 這樣論述:

美國國家建築博物館策劃嚴選, 21世紀全球29個最具綠色意識的環境友善住宅。 不再只是太陽能板的21世紀幸福綠住宅! 是每位建築師都想完成的設計夢想;是每位居家人都想擁有的永續空間。 從美國亞歷桑納州乾燥不毛的沙漠、到芬蘭波里的冰封林地,從澳洲新南威爾斯的熱帶海濱、到紐約曼哈頓下城的都會,從巴哈馬叢林蛇蠍的熱帶荒僻小島、到瑞士阿爾卑斯山角的明媚小鎮,全書收錄了來自十二個國家29棟「綠設計」中的新住宅範例,幾乎涵蓋了所有自然環境背景,這些案例有些是由知名建築師所設計,也有一些是正在嶄露頭角令人期待的新一代建築師。本書將全部案例以氣候帶及城鄉類型劃分成六類:都市住宅、郊區住宅、山區住宅、水岸

住宅、沙漠住宅、熱帶住宅,甚至還介紹了新興的活動式居所個案。 每個住宅作品都同時展現出永續設計所縕涵的多樣性及發展性。輔以大量的彩色照片、平立面圖、手繪圖或電腦繪圖,每篇文章都描述出作品的綠色特質,並詳述這些住宅如何融入貼近於各自所處環境中。負責設計的建築師許多都是以善用自然材料及尊重自然風土聞名者,其中包括了美國建築名家史帝芬.霍爾、提出「從搖籃到搖籃」的全回收無廢料設計概念並長期在綠建築領域佔有領導地位的威廉.麥唐諾、善用竹子木材等自然建材的日本建築家隈研吾、以創新紙建築聞名的日本建築家阪茂、強調建築必須融入貼近土地的AIA建築獎得主美國建築師雷克與弗拉托、擅用夯土技術於美國沙漠地帶造屋

的瑞克.喬伊、在加州一帶持續專研永續建築的普赫+史卡帕、案子遍及歐洲各地的德國建築師偉納.索貝克等等。而除了單戶住宅外,本書更收錄有曾獲美國十大綠建築榮譽位於加州聖塔摩尼卡的低收入戶集合住宅「科羅拉多庭院」,及位於芬蘭赫爾辛基極具野心的生態社區實驗住宅群「維基新區」。 本書是由美國國立建築博物館策劃編製,搜集全球優異的綠色設計住宅作品,來自不同地域特色的設計,雖然不一定雷同於每一位讀者所居區域,但每個案例當中在思考省能、通風及光線明亮的重要居住條件上,所採用的方式及設計巧思,同樣極為值得身在亞熱帶的台灣讀者認識並參考運用。 ◎永續住宅基本要項 ◆小即是美。一個運用了所有永續手法的建

築,相對於僅僅一半大小的任何建築,實際上並不真正的對地球比較友善。 ◆建築座向應該要多利用冬季陽光與夏季遮蔭。對基地原有的動植物與土壤,須將傷害最小化。 ◆在合理範圍內,應當盡可能靠近公共運輸、工作地點、學校、購物場所等。 ◎永續住宅應用要項 ◆使用回收材料,甚至原本的基礎或建築體構造都整個予以再利用。 ◆木材來自永續經營的來源。 ◆材料的內含耗能(embodied energy)越低越好——這裡指的是,材料提煉、製造與運輸至基地的過程中必須使用的能源總量。 ◆採用自然材料,例如可以輕易生長補充供應的竹子。 ◆有效率的照明系統,如利用日光以節約電力,或以感應器、

計時器自動關閉不必要的照明。 ◆收集雨水與中水(洗滌槽與淋浴間流出的水),並重複利用在花木澆灌或廁所清潔的水系統。 ◆確保住宅的居住舒適體驗、建築意義與價值、對未來新使用方法的適應能力等,以延長住宅壽命,減少未來改建工程。 ◆隔熱材料、玻璃、建築立面與外殼,應具備良好能源效率,並應促進自然通風降溫以取代機械空調。 ◆利用日照能源,轉換為電能。被動式手法如集熱材、高日光效率玻璃,主動式手法如太陽能板等。 ◆室內材料與裝修,從地毯到油漆,應將化學物排放量最小化,並促進室內空氣品質。

再現與重構—蔣介石宋美齡故居之築居思維與展示詮釋研究

為了解決風水 地毯 的問題,作者游書宜 這樣論述:

近年來名人故居紀念館在海峽兩地都引起高度熱絡的參觀訪次,形成一種蔚為「文化知性之旅」的風尚,引人窺探風雲人物的真實面貌與日常行誼,並且實質回饋了可觀的觀光經濟。於是這種「販售一種恰好的情境,引你入夢」成為一種新興的博物館展示學問,其背後所包攝的「人為重構論」脈絡,就歷史人物的真實築居性與故居展示的人為建構性,值得探究。蔣介石、宋美齡可謂是近代史上爭議性極高之人物,他們遺留在海峽兩岸量多質佳之故居,儼然成為本研究最佳之首選對象。本論文第一主旨在重回「蔣介石宋美齡故居」的最初「築居情境」,找尋蔣宋二人對應時勢的築居情形和心路歷程,也藉由歷史的宿命所形成他們獨有的「逐居歷程」,選擇具有代表性與完整

性之「廬山美廬」、「南京美齡宮」、「臺北士林官邸」作為本文深入探討的對象。第二主旨則承上述研究基礎,探問故居展示之詮釋問題,以審視在人為建構論下之意義不全問題,因此本論文提出自行建構之輔助觀看視角:「觀看名人故居的詮釋視界—觀表徵、觀隱蔽與顯現、觀宣揚與嘲諷」作為後續開展的基本預設,希望藉以這後設性的「宏觀」視野,為當前的「名人故居展示文本之虛有與闕如」提供一個健全的新視域與方法,期能為每一處名人故居之參觀者欲自行建構自己的意義體系找尋一個「新答案」。於此,本論文將透過「現象學理論」與「人為重構理論」兩部分,進行名人故居研究理論體系的反思與建構。本論文共分為五章:首先,「第一章緒論」包括「研究

問題與範疇」、「研究方法及步驟」、「研究架構圖輿寫作架構安排」等,其中「文獻蒐集」與「田野調查」的內容,尤其對於海峽兩岸蔣宋故居進行的地毯式田調作業,耗時費力,也曾親臨許多狀況不明的故居進行勘查與記錄,是為本文前行研究的分析貢獻,也對案例的選擇做出明確的解析,是本論題導出的重要依據。其次,「第二章理論分析與建構」內容由「名人故居紀念館的課題」、「築居情境之現象學理論」、「歷史場域之人為重構論」、以及在小結處提出「自我的觀點視角建構」四大內容組成。本章藉由「現象學」與「詮釋學」多位哲人名論做為基礎與導引,建構屬於本研究之「名人故居人為重構理論體系架構」,重新界定觀看名人故居的新視界可能。再則,在

「第三章蔣介石宋美齡故居之築居思維分析」章節裡,本文利用收集之文獻與現象學做引導,對三個故居進行詳細的蔣宋二人築居思維分析,也以此作為續章的基礎對展示詮釋提出主張。第四章「蔣介石宋美齡故居之展示重建分析」裡,藉由使用第貳章自行建構的意義體系輔助視角三元素去檢視三個故居的展示詮釋,嘗試探索在真實的案例中,我們運用此輔助視角三步驟之後,能否對於詮釋過後的空間增加辨識能力與解讀能力,使參觀者可看見更多、理解更深入。準此,在「第五章結論與建議」中,總結三個案例在築居思維的進程比較分析,展示重建部分亦做交叉製表比對,以揭露現今的展示問題與改進可能。論文最後,首先提出歷史空間化所具有的凝結新史觀能量,讓歷

史的建構無須倚靠外力,而能以健全且洞悉的視角自我建立屬於自己的史觀。接續,亦將本研究長期與臺北士林官邸的接觸與觀察,提出歷史名人故居與歷史遺產單位最重要的經營之道在於「理念」之見,提出剖析與說明,可望提供相關單位參考與借鏡。