香港青年節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張之傑寫的 環球科學札記 和戴鴻超的 百分之五最幸運的人:見證中美歷程 戴鴻超回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站世青教宗歡迎禮五大洲青年代表之一香港人劉穎芝也說明:巴拿馬世青大會通知普世青年節香港教區團團長麥冠達神父,邀請劉穎芝在「教宗歡迎禮」中成為5大洲青年代表之一,在台上親迎教宗。

這兩本書分別來自華騰文化 和時報所出版 。

國立清華大學 中國文學系 祝平次所指導 李威寰的 道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s) (2020),提出香港青年節關鍵因素是什麼,來自於臺灣儒教、黃贊鈞、中國文化基本教材、孔孟學會、人海回瀾、正言。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 蔡淵洯所指導 夏士芬的 威權統合主義下的「台北市報業公會」(1949~1958) (2019),提出因為有 台灣新聞史、威權統合主義、公共領域、新聞團體、台北市報業公會的重點而找出了 香港青年節的解答。

最後網站給青年人的「 五四感言」 - Education Bureau則補充:為了紀念這個青年人覺醒的日子, 我國將五月四日訂為「 五四青年節」 。 ... 的求真精神, 反照今天香港面對的「 非典型肺炎事件」 , 對青年人仍有重要的教育意義。

環球科學札記

為了解決香港青年節 的問題,作者張之傑 這樣論述:

2019年,作者搭乘郵輪作環球之旅,歸來寫成此書。作者兼通文理,言人所未言,發人所未發。此書是本遊記,是本科學散文集,也是本地理田野調查記錄。全書共60篇(皆有附圖),多為不到2,000字短文,精短易讀。各篇雖有連慣性,卻各自獨立,隨意披閱,都會帶來意外的驚喜。

香港青年節進入發燒排行的影片

天氣依然炎熱

想吃冰涼的蛋料理

搭配美乃滋

開胃又美味

三色蛋

雞蛋6顆丶熟皮蛋3顆丶鹹蛋2顆丶太白粉1大匙丶水50cc丶沙拉醬30g

調味料:

米酒1大匙丶白胡椒粉1小匙丶塩巴1小匙丶糖1小匙

道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s)

為了解決香港青年節 的問題,作者李威寰 這樣論述:

本文將臺灣有關儒教的論述立場分成兩大類型。第一種類型,是「官方」認可的儒教,由掌握國家統治權力與文教政策的官員、學者為代表;第二種類型,是流行於「民間」的儒教,由沒有統治權力的基層士紳、文人,與一般民眾共同信守、發展而成。從內涵層面觀察,這兩種儒教最大的差異,在於對儒教的「宗教」性質的態度;官方的立場傾向排斥,民間立場則盡力擁護。本文認為,臺灣儒教發展史的其中一種重要面相,就是官方與民間儒教兩種群體各自發展,卻也不斷互相影響的過程。這種發展的歷史結構,可以上溯到清領時期官方的科舉、廟學制度,與民間的文昌、鸞教信仰的互動;並持續形塑於日治時期,日人的「同化」政策,與鸞堂發展勃興、孔廟民間化的關

係中。戰後,日人離開臺灣,取而代之的民國政府,為臺灣的民間儒者帶來了以國族主義為基底的現代轉型壓力;本文以高中「中國文化基本教材」、國文、公民、歷史等課程,與孔孟學會發表的論述,代表此時期官方儒教的立場;又以跨越日治與戰後時期的北臺民間儒者──黃贊鈞、施教堂等人的出版事業,代表此時期民間儒教的活動與論述。本文主要的研究議題,就是臺灣的民間儒者如何在一九三○到六○年代,與跨越政權變化的不同官方儒教互相折衝或整合。本文最重要的論點是:無論是日人或民國政府,都利用其體制性權力,透過學校教育促使民眾認可官方的儒教觀,並排斥民間的儒教觀;另一方面,臺灣的民間儒者雖然面臨官方壓力,卻始終不放棄自身的「宗教

」信念。為了這個堅持,民間儒者或者擴大社會網絡連結,或者對官方的意識型態虛與委蛇,但也都持續保持一個合作協力的態度,以減輕官方的壓迫。最後,從文教政策對整體儒教活動的影響來看,1967年「中華文化復興運動」的發起,可以被視為臺灣儒教發展史的另一個轉型階段的開始。本文的論點與發現,辨明儒教活動在臺灣文化史上的價值──即使脫離了科舉制度,邁進現代化社會,以「儒」為標籤的道德論述仍持續與政治意識型態、倫理觀、宗教信仰等環節緊密連動。其次,無論從儒教文化圈的視角,或是從儒教思想史的視角來看,本文都能貢獻一個具體實例,來說明「儒」的多元性:一方面,「儒教」在不同地域、不同情境中,確實可能發展出互有異同的

制度與生活;另一方面,「儒教」在不同身分、不同社會地位的儒者身上中,其內涵可能會有相當大的差異,這是我們談論「儒」的時候,不能忽略的事實。

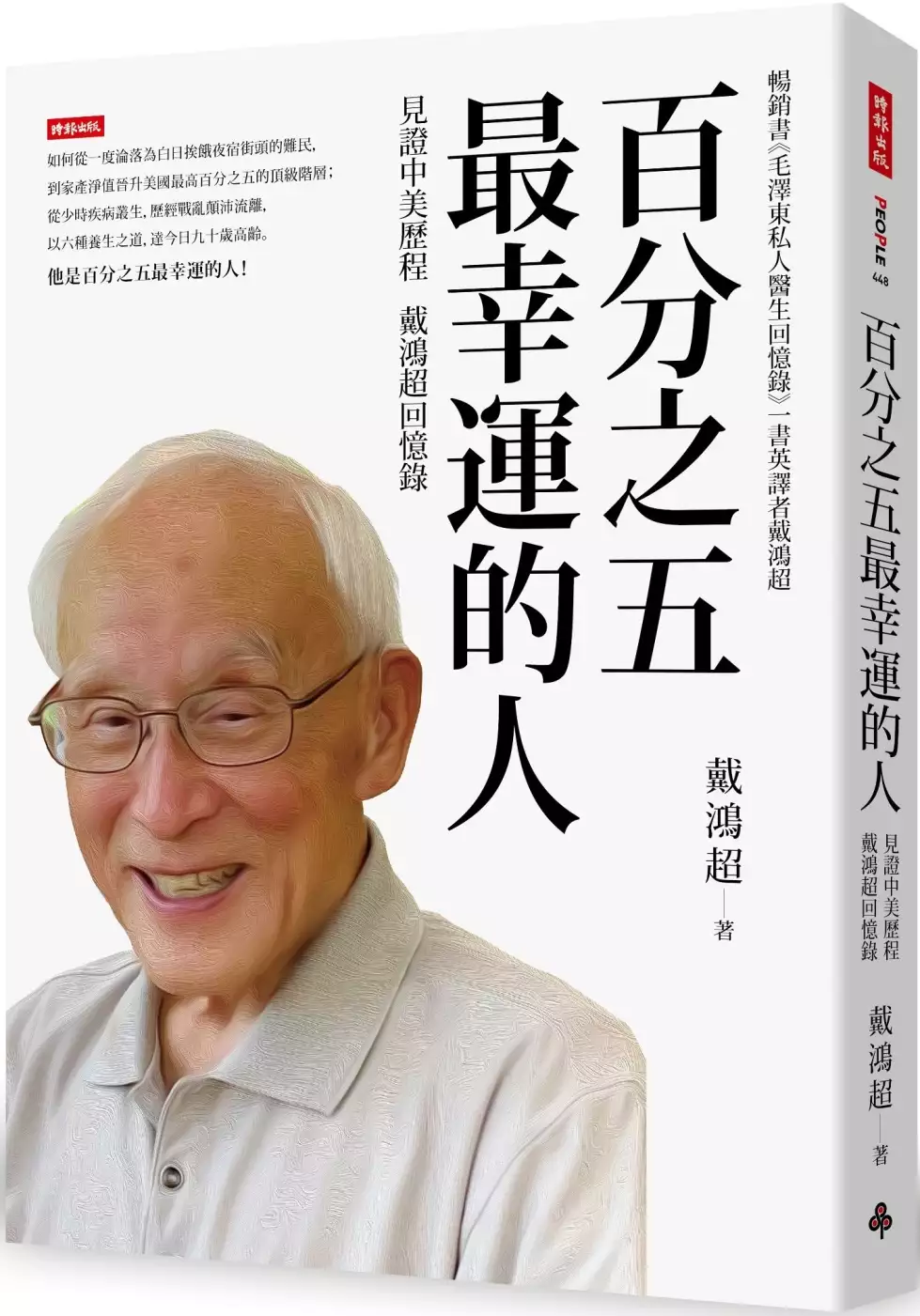

百分之五最幸運的人:見證中美歷程 戴鴻超回憶錄

為了解決香港青年節 的問題,作者戴鴻超 這樣論述:

他是百分之五最幸運的人! 暢銷書《毛澤東私人醫生回憶錄》一書英譯者戴鴻超 ★從一度淪落為白日挨餓夜宿街頭的難民,到家產淨值晉升美國最高百分之五的頂級階層★ ★從少時疾病叢生,歷經戰亂、顛沛流離,以六種養生之道,達到今日的九十歲高齡★ 在這本書中,和他一起從對日抗戰、國共內戰,見證中美歷程; 聽他述說在大陸生長、逃難香港,台灣成長求學,美國晉升頂層階級,走過人生四季; 細說《毛澤東私人醫生回憶錄》翻譯過程,分享他如何奮進, 對投資、養生,熱愛生活的智慧,給予這一代年輕人激勵。 .從1929年至今,戴鴻超從對日抗戰、國共內戰,到見證美國劃時代社會變遷,經歷中國、香

港、臺灣和美國,戴鴻超用他的人生見證了世界的改變。 .本書描述如何從一個懦弱無能和受盡欺凌的頑童,在經過空前戰亂,流離顛沛,從中國、香港、台灣、美國,一路輾轉後,演變成堅毅進取的青年,進而任教美國大學,並在哈佛及史丹佛從事研究,專業有成,成為美國最幸運的百分之五的人。 這樣的經歷或許值得年青人參考,如何避免錯誤,能在學業、健康和財務獲得成功。 這樣的離奇際遇,也供同樣年代的人思索,回顧走過的歲月,為大時代留下一些歷史印記! 作者簡介 戴鴻超 曾任美國底特律大學前政治系系主任暨榮譽退休政治學教授、臺灣大學政治系客座教授、臺灣成功大學政經研究所客座教授、全美中國研究

協會會長、哈佛大學國際事務研究中心研究員、美國斯丹福大學胡佛研究所研究員;《世界日報》專欄作家;為《毛澤東私人醫生回憶錄》一書英譯。 曾撰寫中英文書《各國土地改革與政治的分析》、《儒教與東亞經濟發展》、《現代國際政治經濟學》、《美國、中國、台灣》、《中國歷史概述》、《蔣介石戰時外交:談判策略與內外互動》、《蔣介石與毛澤東領導藝術的比較》,及七十餘篇相關學術論文。 前言 序章 生日宴會 第一章 將軍報國 鄉土情深 從天到地 掉入虎穴 第二章 大難臨頭 無法無天 兒女受害 換了天地 洋人醫生 兩個手勢 臨汝中學 禍福臨門 第三章 悲歡離合 死裡逃生 再度逃

難 童心未泯 國慶家慶 第四章 烽火再起 詞裡乾坤 兩面作戰 筆墨之爭 終生難忘 第五章 不要T B 兵敗山倒 我有T B 破釜沉舟 第六章 免費住宿 免費午餐 光明遠景 黯然神傷 第七章 出奇際遇 幽暗斗室 希望要低 難忘摯友 第八章 發奮圖強 全心台大 孤兒自強 筆記爭勝 豬油炒飯 第九章 永遠第一 辭去要職 四個第一 明星送別 跳出苦海 第十章 夜不閉戶 大門無鎖 車中枕頭 異鄉親情 服務為榮 第十一章 兩道難關 第一難關 第二難關 城鄉之別 第十二章 沒有上司 喜憂參半 寺廟生活 立業見聞 教學生涯 沒有上司 學術研究 第十三章 哈佛寶藏 人

文薈萃 打字機上 上山下海 學以致用 第十四章 最大憾事 燭燼人失 最後願望 第十五章 老少情深 千古奔龍 最終之笑 第十六章 新的天地 心如明鏡 春風化雨 第十七章 長命百歲 兩項蠡測 六項運動 心理訓練 醫藥飲食 第十八章 春滿大地 時報廣場 一春二春 第三春天 第十九章 生財大道 財務危機 經營房產 五項策略 資本生財 家產淨值 思前想後 第二十章 兩國觀感 除窮要務 我為人人 自我中心 旁觀者清 百分之五 十二格言 序 我的生命旅程歷經中國、香港、臺灣和美國,其中經歷曲折起伏,在這書描述了: 我如何從一個懦弱無能和受盡欺凌的頑童,在經

過空前戰亂,流離顛沛後,演變成堅毅進取的青年,進而任教美國大學,並在哈佛及斯坦福從事研究,獲得優異成績。 我年少時疾病叢生,以後採用六種保健活動,達到今日的90高齡,根據連年體檢報告及人口調查資料判斷,我的壽命或可達到100歲以上。 我出身在擁有煤礦的富裕家庭,卻一度淪落為白日挨餓夜宿街頭的難民。之後,我運用自行設計策略,在課餘經營事業,從1996年起,我們的家產淨值即晉入美國最高百分之五以內。根據有關壽命及家產統計資料,我可忝列入最幸福百分之五的美國人群。 也敍述了我如何在歷次兇險困頓遭遇中,沒有灰心喪氣,一蹶不振,反而發奮圖強,再接再勵,從坎坷的路途中,終於走入幸福境界的

歷程。 我的經歷或許值得年青人參考,如何避免錯誤,力爭上游,在學業、健康和財務方面得到進展。我的離奇際遇也可供年長的人思索,回顧我們走過的歲月。 在這部書的前一部分,我描繪出在抗戰和內戰的劇烈變動中,個人的身心感受,其中,有充滿悲痛的情節,也有愉悅的場合。後一部份則述說在美教學的經歷,間接襯托出美國劃時代的社會變遷。 本書的主軸,是以我本人個性在不同階段的轉變為主題。 因此,一些對我個人和事業相對比較重要,而與主題沒有密切關係的人和事,僅作概括性或選擇性地敘述,這些事情包括我的家庭關係,朋友交往,以及中美政治和經濟關係。 從另外方面來看,在書中我對某部分生活卻又有較多描

繪,尤其在保健方面,陷於將希望當作事實的缺失。完美的生活故事不常見,完美的寫作也是如此,也就此作罷!不過,我希望這些經歷,能夠為我和我們的時代留下一些歷史印記,對年輕人能有些許的啓發和鼓勵。 寫這書稿過程中,陳仰白、許餘定、姜保健、周明真、劉薇玲和楊志達(以英文姓名拼音順序)時常給予我鼓勵建議,並且改正許多錯誤,在此衷心感謝! 出版過程中,王曉蘭完全代替我處理照片以及各種繁複程序,使這本書順利出版而且生色不少。她的協助以及所花費的許多時間,我無以文字表達謝意,衹有永記不忘。 第九章 發奮圖強 全心台大 一九五一年三月二十九日,我和鳴遠、班遠進行兩項慶祝活動。趁著這一天是青

年節,我們齊集總統府廣場,觀看大、中學生舉行紀念儀式和遊行,我們隨著他們歡呼,「自由中國萬歲!自由中國萬歲!」我們更振臂高呼,「自由!自由!自由!」 之後,我們去一個澡堂,在一個熱氣騰騰的浴池裡,泡上二十分鐘,舒解身心勞困;再來個全套招待:擦背、修腳,挖耳,理髮,和刮臉;拉起潔白被單在躺椅上睡他半個鐘頭。我們各自穿上新買的衣服和鞋襪,出了澡堂,到一個河邊,把已經捆好的所有舊衣物,統統燒掉。我們用水,用火把五個多月的「霉氣」消除淨盡。我們在飯店飽餐一頓後,各自回家。一路走來,覺得頭腦清醒,精神飽滿,步履輕鬆。 可是,我一到楊家附近,一陣懊惱悔恨之意襲了過來,使我腳步遲疑,不知所措。我想,實在不應

該來台後住在楊家;這次跟他們增添多少麻煩,造成多少不安焦慮。想了一會,我還是敲門而入,看到又錚舅對我點點頭,我一句話都說不出來。又錚妗走過來,牽著我的手到起坐間,要我坐在一個角落榻榻米上。她說,「你好好休息,一句話都不要說。」就走了。 過一會,我聽到又錚舅在隔壁房間說,「我仔細看過鴻超的日記,老早知道他一點事都不會有。好了,現在總算結束了。」 「是呀,」又錚妗說。「這孩子也受苦啦;你看他多瘦。」 「他們應該把他安置在好一點的地方。當然,他們有他們的理由。」 我天天坐在那個角落的榻榻米上,胡思亂想,心神不定。我時常揣測,會不會再回到那個斗室裡,會不會另有案件,要我作證,過那種昏暗無望的生活?我一

再告訴自己,不要作這種無益想法,但就是控制不住。夜裡時常從夢中驚醒,一身泠汗;看到我不是和大兵擠在一起睡覺,而是好端端地躺在榻榻米上,旁邊是炳麟和東麟,心中感到舒坦安慰,就睡著了。可是這種夢魘情形連續發生,直到多年後才不擾騷我。 我問自己,我的前途是什麼?我會不會如徐會之和蔡孝乾所說,過正常生活,將來會有成就?

威權統合主義下的「台北市報業公會」(1949~1958)

為了解決香港青年節 的問題,作者夏士芬 這樣論述:

民主被視為普世價值,從直接民主轉為代議民主,再以審議式民主補菁英式民主的不足,公共領域更顯重要。公共領域以新聞媒體和社會團體兩種機制而存在,解嚴前,台灣新聞界即存有許多新聞團體,唯其運作並非純然是公共領域或第三部門的概念之下,更多是威權統合主義下的準國家機構。「台北市報業公會」誕生於國共內戰失利撤退來台的國民黨政府進行威權統合的體制之下。國民黨面對挫敗與吃緊的國際情勢,很自然也順理成章地重拾抗戰時期的「國家至上」精神,一切物力、人員都在國家動員的範疇中,憲法賦予的新聞與言論自由遭到凍結,新聞媒體、新聞團體與新聞教育都在黨國體制統合下成為侍從,國民黨第四組取代政府機關成為新聞領域的主管機關。但

國民黨威權而非極權,加上內部派系的問題,以及報業與報人自清末現代化以來,受到西方國家的影響,就是以自由、獨立為目標,縱使生長的土壤中。這樣的養分並不多,但也某種程度延緩了新聞界被統合的進程。1948至1958年間的「台北市報業公會」一方面扮演準國家機構的角色,協力政府完成許多工作,對外參與國際新聞性團體與活動,共同反共抗俄,對內積極報導國家總總建設與成果,同時,也提供許多社會服務;另一方面,此一時期的報業公會仍有空間扮演公共領域的角色,除了基本的同業服務,為了爭取新聞用紙的價格平穩、供貨正常與品質提升,為了爭取新聞事業免徵營利事業所得稅,報業公會集合黨公民營報業共同向政府請願,更為了阻擋《出版

法》的不當修正,站在政府的對立面、據理力爭,但政府的強硬態度,完全無視新聞界的請願與呼籲,《出版法》如政府所願納入「撤銷登記」的罰則,此一過程中,報業公會內黨公營報刊與民營報業決裂,民營報業間也離心離德。請願抗爭失敗,在後續的戒嚴歲月中,報業公會未曾再提出任何請願,只能扮演宣傳或侍從角色,「無黨無派獨立經營」成了報業與政府所能維持最遠的距離。時隔一個甲子,回憶起威權時代的公共領域只能享有有限的民主,反觀解禁後脫離政治權力掌控的媒體又淪為財團的附庸,多元發展的新聞團體也反映民主的有限。民主的有限意味著政府、財團與人民任何一方的權力都受有限制,亦或維持動態平衡,這正是民主平權社會的重要象徵,但筆者

依然期待廣大人民的力量能透過公共領域進行更平等、多元與理性的對話與集結,以便和政府及財團兩大勢力,達到相互制衡的效果。

想知道香港青年節更多一定要看下面主題

香港青年節的網路口碑排行榜

-

-

#2.立法會:民政及青年事務局局長就《行政長官2022年施政報告 ...

培育青年正向思維嚴剛議員發言提及我們倡議的香港青年節,我們會在明年起與社會各界共同舉辦年度青年節,安排各式各樣的青年活動項目,培養正向思維、 ... 於 www.info.gov.hk -

#3.世青教宗歡迎禮五大洲青年代表之一香港人劉穎芝

巴拿馬世青大會通知普世青年節香港教區團團長麥冠達神父,邀請劉穎芝在「教宗歡迎禮」中成為5大洲青年代表之一,在台上親迎教宗。 於 slmedia.org -

#4.給青年人的「 五四感言」 - Education Bureau

為了紀念這個青年人覺醒的日子, 我國將五月四日訂為「 五四青年節」 。 ... 的求真精神, 反照今天香港面對的「 非典型肺炎事件」 , 對青年人仍有重要的教育意義。 於 www.edb.gov.hk -

#5.青年節意義2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

【五四青年節|發出青年正能量聲音 】 作為香港青年會的副主席,「五四青年節」對阿榮而言可以話係非常重要的日子。以青年身份從政、服務社區,我在工作中一直 ... 於 year.gotokeyword.com -

#6.共慶青年節:讓我們不負韶華,不負時代!

今後,滬港青年會也將繼續弘揚以「愛國、進步、民主、科學」為核心的五四精神,團結各界愛國愛港青年,支持香港特區政府依法施政,為推動香港青少年國民 ... 於 www.hkshya.org.hk -

#7.135. 政府會恆常化「大灣區青年就業計劃」

例如首屆香港桂冠論壇將於明年11月舉行,廣邀歷年獲頒發邵逸夫獎的得獎者(當中 ... 此外,政府由明年起每年舉辦「香港青年節」,邀請社會各界共同舉行各式各樣活動 ... 於 www.policyaddress.gov.hk -

#8.2021年五四青年節 - 明匯智庫

還我香港青年!——愛國愛港才是香港青年立身之本!—工聯會吳秋北. 2021-05-05 14:17. 64 人瀏覽. 升旗弘五四精神愛國築人生夢想. 2021-05-05 14:19. 222 人瀏覽. 於 www.mhtt.com.hk -

#9.五四青年節- 維基百科,自由的百科全書

五四青年節,為中華人民共和國的節日,是為紀念1919年5月4日爆發的五四運動而設立的。 起源編輯. 主條目:五四運動. 1919年5月4日,北京的青年學生為了抗議巴黎和會 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.香港青年節提倡青年把握機遇自強不息- 香港善德基金會

香港青年節 獲香港善德基金會作為主要贊助,舉行青年經濟高峰會,邀請香港十大傑出青年得奬者作為主講嘉賓,啟發香港青年人自強不息,把握機遇,並承擔更多社會責任。 於 www.shinetak.org -

#11.1516 ;青年節暨失敗展覽- Timable 香港事件

15、16歲的您是怎樣的呢? 在懵懂地尋找自我嗎? 在享受puppy love的甜蜜? 還是一個終日埋首課本的學生呢? 「1516青年節」由香港基督教服務處深東樂Teen ... 於 timable.com -

#12.香港举行五四青年节升旗礼千名青少年学生参加 - 新浪新闻

中新社香港五月四日电香港“五四”青年节升旗礼今天上午在金紫荆广场隆重举行。 中联办副主任黎桂康、香港特区政府民政事务局局长何志平、钟逸杰爵士、教育 ... 於 news.sina.com.cn -

#13.宏揚新時代五四精神- 港人博評

本文作者為音樂教育事業家高松傑五四青年節,為中華人民共和國的節日, ... 請放下執著成見,一起改變香港,重新出發吧,正如習近平寄語新時代青年 ... 於 www.speakout.hk -

#14.【新聞】青年節活動傳承百年五四精神 - 澳門中華學生聯合總會

今年適逢“五四運動”一百周年,紀念“五· 四”青年節系列活動籌備委員會將以聯席主席的 ... 地,邀請香港與內地友好社團組隊參與,以粵、港、澳三地十六至四十五歲青年為 ... 於 aecm.org.mo -

#15.太薪酸!「零存族」比例創5年新高7成青年勞工認有負債

今(29)日是青年節,過去3年面臨疫情衝擊,讓青年勞工族群「前途」與「錢途」茫然,根據求職網站調查,不僅「零存族」比例創新高,更有高達7成的青年 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#16.2022-05-04 慶祝香港回歸祖國25周年暨紀念五四青年節

參賽者可到訪工聯青委網頁(u4u.org.hk)內查看有關五四青年節的相關內容,並在網頁內回答相關問題、填妥並提交參加表格。 獎品. 獎品. 名額. 得獎規則. 領獎方式. 終極 ... 於 www.ftu.org.hk -

#17.「2021五四青年節– 五四運動的歷史和意義」線上線下分享會

五四青年節源於中國1919年反帝愛國的“五四運動”,五四愛國運動是一次徹底 ... 為了讓更多香港青年了解當中的歷史和意義,明匯智庫與星學匯共同主辦是 ... 於 www.youth-bay.com -

#18.五四運動 - 香港青少年軍總會

本期會刊我們特以「五四運動」為封面故事,. 帶大家認識「五四運動」、「五四精神」及. 「五四青年節」的由來及意義。 歡迎各位總會成員投稿,無論是文章、相片、圖畫也無 ... 於 www.hongkongarmycadets.org -

#19.#香港青年節- YouTube

為慶祝五四青年節,香港青年會與香港紀律部隊攜手合作,以青年勇於擔當起社會責任為主題的宣傳短片。鼓勵青年要肩負民族使命 ... 為慶祝五四青年節,香港青年會與香港紀律 ... 於 www.youtube.com -

#20.陳國基聽取青進青年意見張琪騰倡五四青年節列公眾假期

政務司司長陳國基日前到訪香港青年協進會,聽取青年人對施政報告、青年發展藍圖的意見。 ... 會長連洲杰、主席楊諾軒及副主席姚國樑、郭晁霖、劉國熙、理事 ... 於 www.bastillepost.com -

#21.2021香港青年朗誦節 - 點子秀

2021香港青年朗誦節截止日期2021年2月28日。比賽項目:粵語組(項目編號:C)英語組(項目編號:E)普通話組 (項目編號:P)主題及誦材:主題不限,自選誦材(歡迎使用學校 ... 於 news.idea-show.com -

#22.五四青年節香港青年有話兒暢談對未來期盼 - YouTube

5月4日是一年一度 青年節 ,身為 香港 青年的他們,對未來又有什麼期盼呢?#五四 青年節 #五四運動. 於 www.youtube.com -

#23.家國之間—五四在香港百年回望 - 第 158 頁 - Google 圖書結果

紀念青年節,有幾點重要的意義:第一;五月五日,是國父就任非常大總統記念日。我們應該思念國父生前致力革命之精神,領導全國青年奮勇不懈,前仆后繼的決心,更應該認識中華 ... 於 books.google.com.tw -

#24.香港青年節」搜尋結果 - Buscess

「香港青年節」搜尋結果 ... Buscess 管理員會盡力維持資料庫之準確程度, 惟資料只供用家參考, 而且不構成任何攝影建議。 用家進行拍攝時仍需獨立思考, 注意自身安全, ... 於 www.buscess.com -

#25.首屆青年事務委員會青年節成立- Yahoo奇摩電影戲劇

基隆市第一屆青年事務委員會成立,謝國樑市長頒發聘書給廿三位新科青年代表委員。(圖:市府提供)昨天是三二九青年節,基隆市政府特別選在青年節當天 ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#26.五四青年節 - 中文百科知識

五四青年節,是為紀念1919年5月4日爆發的五四運動而設立的。它來源於中國一九一九年反帝愛國的“五四運動”。1939年,陝甘寧邊區西北青年救國聯合會規定5月4日為中國青年 ... 於 www.jendow.com.tw -

#27.維港會|海關五四青年節發布宣傳短片以青年追尋海關夢點題

今日是五四青年節,香港海關為宣揚團結愛國的精神與熱情,與香港青年會攜手合作,以青年追尋海關夢點題,製作宣傳短片,鼓勵青年活出真我,無悔青春。 於 std.stheadline.com -

#28.有片丨警隊五四青年節宣傳片:成就更大意義 - 香港商報

為慶祝五四青年節,香港警務處聯同香港青年會製作宣傳短片,鼓勵有理想、有擔當的青年人堅持不懈地在不同位置上奮鬥,承擔社會責任、守護香港,成就更 ... 於 www.hkcd.com -

#29.【施政報告2022】消息:「香港青年節」下年暑假舉行商界及 ...

港府消息人士表示,「香港青年節」暫定於暑假舉行,民政及青年局會與商界及地區組織合作,舉辦不同活動,以凝聚青年人,協助青年發展動能、增進知識、交流 ... 於 topick.hket.com -

#30.青年节- 維基詞典,自由的多語言詞典 - Wiktionary

關於「青年节」的發音和釋義,請看「青年節」。 此詞「青年节」是「青年節」的簡化字。 註解:. 簡體字主要在中國大陸、馬來西亞和新加坡使用。 繁體字主要在香港、 ... 於 zh.wiktionary.org -

#31.香港青年節Hong Kong Youth Festival - Facebook

香港青年節 Hong Kong Youth Festival · Page · Festival · 香港灣仔告士打道39號夏愨大廈8樓805室, Hong · +852 2527 3336 · [email protected] · hkycoa.com/1styouthfestival. 於 m.facebook.com -

#32.第三十七屆普世青年節(世青)【現已截止報名,感謝支持】

為回應教宗方濟各的邀請,教區青年牧民委員會將組織普世青年節香港教區團(簡稱「教區團」),招募18至35歲公教青年或慕道者參加。本會特別籌備兩個不同行程,分別於2023年 ... 於 dychk.org -

#33.FOR ONCE IN MY LIFE :文藝復興青年節 - 文藝復興基金會

FOR ONCE IN MY LIFE :文藝復興青年節 · 《旮旯迴響》跨界創作聯展 · 創作:黃潤宇、盛秋姸、曾慶宏、黃鈺螢、姚少龍、余家希 · OUR “PLAY” GROUND:香港街頭表演文化政策 ... 於 rfhk.org.hk -

#34.曾比特微博發文賀「五四青年節」:慶祝中國共青團成立100周年

昨日,曾比特在微博分享自己為廣東廣播電視台音樂之聲拍攝的短片,片中的他便趁「五四青年節」期間分享自己眼中的「青春之歌」:「是我在青年節的期間 ... 於 www.hk01.com -

#35.未着墨於挽留措施狄志遠:藍圖拼砌年輕人不信任政府

近年本港不少青年移居海外,年輕勞動人口嚴重流失,但日前港府公布有關 ... 另外,梁指,在每年的暑假當局計劃舉辦香港青年節,透過音樂會、運動比賽 ... 於 hk.on.cc -

#36.你認識五四青年節嗎? - 香港工聯會大灣區服務社

中國的青年節對你來說有什麼特別意義?作為這個時代的青年,你覺得自己有什麼使命?一齊睇下歷史學家同幾位港青點講? 於 ftugba.org.hk -

#37.香港商報on Twitter: "#有片| #香港海關五四青年節宣傳片 ...

有片| #香港海關 五四青年節宣傳片《#奔跑吧青春》 為慶祝#五四青年節,宣揚團結愛國的精神與熱情,香港海關與香港青年會攜手合作,以青年追尋海關夢 ... 於 twitter.com -

#38.一文了解|施政報告对香港教育文藝創意與青年發展最新方向 ...

香港行政長官李家超今日(10月19日)公布任內首份《施政報告》,《施政 ... 政府明年開始每年舉辦香港青年節,邀請社會各界共同舉行各式各樣活動, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#39.【施政報告】消息人士:青年發展藍圖會着墨社會復和 - 信報

特首李家超在《施政報告》提出推動青年發展,當中提到民政及青年事務局將會在今年底 ... 《施政報告》提出,政府由明年起每年舉辦「香港青年節」。 於 www2.hkej.com -

#40.第105集-亞洲青年節對香港青年的省思 - 真理電台

由亞洲主教團協會平信徒及家庭辦事處青年部主辦的第七屆「亞洲青年節」(亞青節),將於2017年7月30至8月6日在印尼三寶瓏總教區日惹市舉行。香港教區 ... 於 m.tianzhu.org -

#41.五四在香港──殖民情境、民族主義及本土意識

年份主辦機構活動名稱 7.5_7 939 全港青年社圍(學生賑濟會`青年記者學會、男青年會 ˋ 女青年會`惠陽青年會`基督教學聯會`青年同樂社)青年節紀念會(未有特別註明活動 ... 於 books.google.com.tw -

#42.活動資訊 - 灣仔區青年活動委員會

灣仔青年節2018 閉幕禮暨正向人生音樂會. 門票可於2019年1月4日起在以下地點索取﹕ 1. 聖雅各福群會青萌銅鑼灣綜合服務中心 (地址: 香港大坑勵德邨邨榮樓5座1樓, ... 於 www.wcdypc.org.hk -

#43.民青局今年內公布「青年發展藍圖」 5年提供3千青年宿位

視乎疫情發展,政府亦會擴展青年內地和國際的實習交流計劃。 廣告(請繼續閱讀本文). 政府又會由明年起,每年舉辦「香港青年節」。同時 ... 於 today.line.me -

#44.第九屆海峽青年節 - 臺灣人民報

『第九屆海峽青年節』台灣青年人才專場招聘會線上啓動面向台青發佈1232個優質就業 ... 由中國海峽研究院(香港)、廈門啟達臺享創服務有限公司和兩岸青年心家園共同 ... 於 www.peponews.tw -

#45.施政報告|特區政府明年起每年舉辦香港青年節 - 文匯報

此外,政府由明年起每年舉辦「香港青年節」,邀請社會各界共同舉行各式各樣活動凝聚青年人,協助青年發展潛能、增進知識、交流經驗等。 於 www.wenweipo.com -

#46.2023地方兩會/粵政協開幕港委員關注灣區青年發展 - 大公網

圖:廣東省政協常委、香港廣東青年總會主席霍啟山建議選定時間打造「大灣區青年節」。\受訪者供圖. 【大公報訊】記者黃寶儀廣州報道:政協第十三屆 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#47.五四青年节,香港五大纪律部队向他们发出“英雄帖”_青春 - 搜狐

5月4日,香港青年会携手香港警察、惩教署、消防处、海关、入境事务处5支纪律部队,发布了庆祝五四青年节宣传片,鼓励有志青年投考,实践抱负。 於 www.sohu.com -

#48.广东省政协委员霍启山:打造大湾区青年节,增进三地青年互动

1月10至13日,广东省政协十三届一次会议在广州召开。在今年广东省两会期间,广东省政协委员、香港广东青年总会主席霍启山在他的提案中提出,粤港澳大 ... 於 m.mp.oeeee.com -

#49.紫荊花開映香江--香港回歸二十週年親歷記 - 第 181 頁 - Google 圖書結果

全國政協文史和學習委員會 香港文史編輯委員會 ... 逢此盛世、臨此盛事的香港青年,在五四青年節前後,高舉五四的愛國主義大旗,舉行了盛況空前的紀念活動。 於 books.google.com.tw -

#50.Hong Kong Memory - 香港記憶

年青人參與香港節可歸納為3種形式:作為表演者,通常由學校或青年中心安排到音樂會或遊藝晚會表演;作為競賽者,通常由學校安排參與地區或全港性的田徑或各種球類比賽; ... 於 www.hkmemory.hk -

#51.第十屆海峽青年節·首屆海峽兩岸青少年「創未來」創客交流賽 ...

活動由福州市鼓樓區人民政府、福建省科技文化創新協會主辦,福州市旅台同胞親屬聯誼會、台灣科技經濟教育學會、台灣中華科技大學承辦,福州市台灣同胞聯誼會、福州知友創客 ... 於 www.gocgaci.com -

#52.香港菁英會認同行政長官候選人李家超政綱|讓不同階層青年受惠

香港 菁英會|為慶祝五四青年節,香港菁英會特意舉行「五四青年節菁英論壇」。而香港菁英會主席凌俊傑,亦於同日回應行政長官候選人的青年政策。 於 www.businesstimes.com.hk -

#53.香港政府新聞網- 重視青年發展藍圖年內公布

此外,政府會物色合適的賣地計劃項目, 以試驗形式要求發展商預留一定數量的單位支援青年宿舍計劃。 李家超又公布,政府明年開始每年舉辦香港青年節,邀請 ... 於 www.news.gov.hk -

#54.青年節公布青年政策高虹安市長:市府全力相挺共創美好願景

適逢329青年節,新竹市政府今(29)日舉辦「市府挺青年,青年WIN未來」青年政策宣言記者會,高虹安市長宣布,未來竹市府將透過擴增青年事務委員會人數, ... 於 newsday.tw -

#55.中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室

金紫荊廣場五四升旗禮——香港五四青年節2006系列活動之一(圖) ... 升旗儀式上,6名大、中、小學生代表分別以普通話和粵語宣讀了香港青年學生“五四 ... 於 big5.locpg.hk -

#56.李家超五四與青年會面交流冀青年把握機遇挑戰自己 - 大公文匯網

李家超今日出席「同為香港開新篇青年創未來」會面會。 ... 李家超在會上表示,今天正值五四青年節,十分高興可以與青年會面交流,五四青年節告訴 ... 於 www.tkww.hk -

#57.下个月的今天才是青年节

网络隐语之一。中国官方设立每年5月4日为青年节,宣称纪念1919年5月4日爆发的五四运动,事实上却服务于维持其专制统治的爱国主义洗脑教育。而一个月之后的六四运动 ... 於 chinadigitaltimes.net -

#58.香港各界青少年庆回归十周年大巡游——香港五四青年节2007 ...

2006年5月6日中午,香港各界青少年庆回归十周年大巡游启动礼在维多利亚公园举行,民政事务局何志平局长、中联办副秘书长兼青年部部长王志民等出席。 於 www.hmo.gov.cn -

#59.奮鬥還是躺平?從《聲生不息》看香港青年

5月4日青年節這一天,香港九龍青年聯席會議舉辦了五四青年論壇,以“/ or _?”為主題,代表兩種狀態。2019年社會事件後,港青發展是社會關注重點,現在 ... 於 www.hkcna.hk -

#60.「普世」青年節的啟示

事後,以文章、幻燈片及為在美國出版的世青日記錄片配上中文對白,向慈幼會大家庭的青少年推介。 1995年1月菲律賓馬尼拉:以慈幼會會士身份參與香港教區普世青年節 ... 於 archive.hsscol.org.hk -

#61.香港晋江青年共庆五四青年节做“一国两制”坚定践行者 - 海外频道

现场合影. 东南网香港5月15日讯(本网特约记者 李一杰 文/图)5月13日晚,为庆祝五四青年节、纪念五四运动102周年,香港晋江社团总会青年联合会(以下 ... 於 overseas.fjsen.com -

#62.青年節籌備委員會(@youth329) • Instagram photos and videos

「乘風破浪,青年好YOUNG 」 我們是一群來自全臺各大專院校所組成的青年節籌備委員會,想知道我們的生活樣貌嗎? 快追蹤我們的ig,以及臉書粉絲專頁「中華民國慶祝 ... 於 www.instagram.com -

#63.香港藝術文化青年協會HKYACEA

香港 藝術文化青年協會HKYACEA 於2020 年正式成立,以推廣藝術文化及鼓勵本地青少年積極參與藝術交流為宗旨。本會於每年七月至八月期間舉辦藝術文化青年節(Youth Ace ... 於 www.hkyacea.org -

#64.民政事務總署- 公共服務- 青年發展計劃- 地區青年活動

香港 特別行政區政府民政事務總署 ... 青年節; 青年論壇; 青年交流/ 大使計劃; 青年師友計劃; 青年義務工作; 青年文化和藝術比賽; 地區/ 跨區文化和體育活動 ... 於 www.had.gov.hk -

#65.五四在香港:青年尤需国家情怀 - 中国政府网

这个自2006年举办至今的香港纪念五四青年节标志性活动,也让5点10分便早早起床的李佳斌感到不虚此行。 “五四运动的精神对香港青年人很有价值,应该 ... 於 www.gov.cn -

#66.西貢青年節(2021-2022年度) Run it Forward ‧ Clean it ...

透過正念身心活動與義工服務,青年人能在艱困中學習覺察個人壓力、情緒及精神健康狀況,從而接納並轉化負面情緒以自我關懷。另一方面,義工服務亦給予貢獻能力與時間的平台 ... 於 rainbow-ccpsa.hklss.hk -

#67.香港和澳門舉行“五四”青年節升旗儀式【4】

香港 和澳門舉行“五四”青年節升旗儀式【4】. 【查看原圖】. 5月4日,澳門濠江中學學生在升旗儀式上。 新華社記者張金加攝. 於 pic.people.com.cn -

#68.1516;青年節 - Klook

2022年年初,想尋找青春活力,首選「1516;青年節」喇!今年香港基督教服務處深東樂Teen會首次舉辦青年節活動,帶大家重回那些年嘅動人時光! 於 www.klook.com -

#69.【Emily】青年節擬每年辦區議員質疑抄橋- 20221022 - 港聞

【明報專訊】《施政報告》提出明年開始每年舉辦香港青年節。曾經籌辦香港青年節嘅荃灣區議員劉卓裕(Adrian)話好詫異,又話政府有「抄橋」之嫌 ... 於 news.mingpao.com -

#70.香港举行“五四青年节”升旗礼_时政新闻 - 中国台湾网

5月4日清晨,由香港各界青少年活动委员会筹办的“香港五四青年节2016《金紫荆广场五四升旗礼》”在金紫荆广场举行。本次纪念“五四运动”九十七周年的升旗 ... 於 www.taiwan.cn -

#71.TOUCH香港青年節圓滿閉幕– 號角報 - Jornal O Clarim

二百青年回應聖召在剛剛的七月下旬,來自香港的TOUCH Community舉辦了第四屆Joyful Feast國際青年節。近五百來自不同地方的青年聚首一堂, ... 於 www.oclarim.com.mo -

#72.2023 九龍總商會青年節 - 香港FPV無人機協會

2023 九龍總商會青年節. PrevPrevious2023 九龍城無人機活動日. 關於我們. 穿越機影片製作 · FPV 教學課程 · DNT 穿越機團隊 · FPVSPACE 無人機工作室 ... 於 dntfpv.com -

#73.團體五四青年節舉辦「菁英論壇」 探討青年發展未來 - 香港文聯

香港 菁英會教育研究會主任、全國青聯常委、粵港澳大灣區青年職業發展促進會創會主席廖伊曼表示支持愛國者治港,並認為推行愛國主義教育是非常合理和至關 ... 於 www.hkwl.org -

#74.聯絡資料| hkycoa - Wix.com

香港青年 總裁協會. 會址. 香港灣仔告士打道39號夏愨大廈8樓805室. 電郵. [email protected]. 電話. (852) 2527 3336. Success! Message received. 於 hkycoa2017.wixsite.com -

#75.香港國際青年電影節協會

香港 作爲亞洲著名的影視娛樂之都和電影殿堂,被譽為東方荷李活。香港電影工業體系成熟,基礎雄厚,同時,香港電影的發展也面臨著機遇與挑戰。 於 hkiyff.hk -

#76.普世青年節– 「實踐、信仰、青年」年 - 天主教香港教區

解構「普世青年節」. 其他資訊 · youth · December 12, 2018. Read More. 香港天主教教區青年牧民委員會| ALL RIGHTS RESERVED | © 2018 ... 於 catholic.org.hk -

#77.中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室

香江会亲庆回归中华青年大团圆——2007年中华民族文化周系列活动之一(图)[2007-09-11]. 和谐新时代青年大汇演——香港五四青年节2007系列活动之四(图)[2007-09-11]. 於 www.locpg.gov.cn -

#78.各界委員會成員自發赴金紫荊廣場觀升旗禮傳承五四精神弘揚 ...

過去先後統籌了多項以“慶回歸”、“迎奧運”、“賀國慶”及“慶回歸25周年”為主題的大型活動。自2006年起,香港各界青少年活動委員會每年皆會在5月4日青年節舉行 ... 於 bau.com.hk -

#79.五四青年節_百度百科

五四青年節源於中國1919年反帝愛國的“五四運動”,五四愛國運動是一次徹底的反對帝國主義和封建主義的愛國運動,也是中國新民主主義革命的開始。1939年,陝甘寧邊區西北 ... 於 baike.baidu.hk -

#80.【社團動態】香港海南青年聯合會五四青年節青春攜手

【社團動態】香港海南青年聯合會五四青年節青春攜手. 海南港澳资讯. 香港新冠2019防疫資料快速速連结. 最近活動照片. 有用連结. 旅港海南同鄉會 · 海南省人民政府网 ... 於 www.hkfhnco.com.hk -

#81.青聯與民建聯東區支部攜手送上國慶節祝福向筲箕灣基層家庭派 ...

香港青年 聯會(青聯)與民建聯東區支部在昨日國慶節預備1000份愛心禮包,為筲箕灣耀東邨已登記的兒童及青少年家庭送上節日祝福,讓他們感受到社會各界的 ... 於 m.orangenews.hk -

#82.施政報告2022懶人包教育文藝創意與青年發展最新方向【持續 ...

行政長官李家超表示,民政及青年事務局今年內公布首個版本的《青年發展 ... 政府明年開始每年舉辦香港青年節,邀請社會各界共同舉行各式各樣活動, ... 於 student.hk -

#83.葡萄牙世青節8月舉行香港教區邀請青年響應 - 公教報

甘寶維副主教呼籲一眾公教青年參與第37屆普世青年節(下稱「世青節」)時說。今屆世青節將於8月1日至6日在葡萄牙里斯本舉行,香港教區團現正接受 ... 於 kkp.org.hk -

#84.鼓勵香港本地青年自強不息第一屆「香港青年節」 - Capital HK

由香港青年總裁協會舉辦的第一屆「香港青年節」將於12月8日正式啟動。「香港青年節」是以鼓勵香港本地青年自強不息,延續社會努力奮鬥精神為宗旨。 於 www.capital-hk.com -

#85.燃!香港青年快闪高唱《我和我的祖国》,齐贺五四青年节

今天是五四青年节,香港青年日前参与了“大湾区·大未来”快闪活动,高声歌唱《我和我的祖国》。 於 www.bilibili.com -

#86.大使參與「西貢海藝術節」 - 香港青年大使計劃

香港青年 大使於11月20日始至1月8日的週末參與其中,在鹽田梓和橋咀洲的訪客資訊站及周邊地方,以接待訪客、解答查詢,並支援當日各節目及導賞團的推行 ... 於 yas.hkfyg.org.hk -

#87.免費換領香港青年樂隊節音樂會2022 門票- Jetso Today

免費換領香港青年樂隊節音樂會2022 門票. 2023-01-19. 【免費】Seasons For Change!遇上Pandora 樂隊,再聯乘Prevision 與一眾優秀青年樂隊生力軍,約定大家初八聚首 ... 於 www.jetsotoday.com -

#88.為空大青年點贊澎湖縣優秀青年獎章送給您

波新聞─林守慈/澎湖. 誰說讀空大不優?空大辦學有成、推動學生見證優秀!112年青年節就是兩位應屆畢業生徐啟文、葉佳蓉,刷高光一刻,獲頒「澎湖縣 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#89.青年節- 相關新聞- 自由時報電子報

今天是329青年節,基隆市政府今天(29日)召開基隆市第一屆青年事務委員會大會,謝國樑市長頒發聘書給23位 ... 馬祖「絹印」撐香港民進黨主委李問:支持香港人不分黨派. 於 news.ltn.com.tw -

#90.民青局副局長:海外青年看到發展機遇會回港 - Yahoo新聞

【Now新聞台】民政及青年事務局副局長梁宏正指十八區將增設委員會,讓青年就地區發展提意見, ... 多次說要面向青年,政府計劃舉辦香港青年節。 於 hk.news.yahoo.com -

#91.把3月29日訂為青年節,反應「黃花崗起義」對國民黨的複雜意義

結果國民黨居然把每年的3月29日陽曆日訂為青年節,不免讓後人感到奇怪。 今年是中華民國建國110周年和中共建黨100周年,失去執政權的中國國民黨雖然無法 ... 於 www.thenewslens.com -

#92.赴韓參加青年節港青伙教宗自拍 - 明報

【明報專訊】一批天主教香港教區的青年教友前日到韓國首爾參加亞洲青年節,與同在當地訪問的教宗方濟各見面。其中香港代表彭震宇(䁥稱「阿祖」)在上台 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#93.青年節紀念革命先烈國民黨展出「與妻訣別書」復刻本 - 中央社

青年部主任陳冠安、革實院院長羅智強今天召開「青年率身、再造民國」青年節紀念系列活動記者會。 陳冠安表示,國民黨的歷史脫離不了青年,這次舉辦文史展 ... 於 www.cna.com.tw -

#94.第一屆香港青年節體育嘉年華暨千人同鏢創紀錄 - STARSHK

當日大會司儀劉明軒小姐及姚政浩先生,以及一眾青年節(體育)大使表演跳繩及武術,交流分享環節。 香港青年總裁協會創會會長袁志平表示:「感謝勤豐金控及 ... 於 www.stars-hk.com -

#95.青年興則國家興青年強則國家強兩千香港青少年齊聚金紫荊廣場 ...

年節,約兩千名香港青年齊聚灣仔金紫荊廣場,舉行莊嚴肅穆的昇旗禮。主辦方香港各界青少年活動委員會期望,透過儀式讓青少年回顧“五四運動”歷史, ... 於 www.chengpou.com.mo -

#96.文化成年禮青年節發放這些日期出生的國民可領1200元 - 經濟日報

1200元的文化成年禮將於明年青年節(3月29日)起開放登記領取,登記資格為出生日期2005年1月1日至2005年12月31日止、具國內戶籍的青年國民。 於 money.udn.com -

#97.本校步操樂團參與五四青年節「金紫荊廣場五四升旗禮」

五月四日本校步操樂團應香港青年聯會邀請,參與香港各界青少年活動委員會在灣仔金紫荊廣場舉行的「香港五四青年節2015『金紫荊廣場五四升旗禮』」。 於 www.heungto.edu.hk