馬沙溝彩繪村的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘潘寫的 和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅 和阿春爸的 台南有意思:阿春爸的秘藏景點,走訪山野、村落、老城區,找尋街角故事╳巷弄美食都 可以從中找到所需的評價。

另外網站站牌/ 馬沙溝3D彩繪村(台南市) - 雲端公車也說明:查詢馬沙溝3D彩繪村附近的公車路線: 61 西濱快線, 61-1 西濱快線等... 公車路線.

這兩本書分別來自布克文化 和PCuSER電腦人文化所出版 。

國立高雄師範大學 工業設計學系 陳俊智所指導 陳怡君的 3D街頭藝術體驗研究探討 (2019),提出馬沙溝彩繪村關鍵因素是什麼,來自於3D街頭藝術、體驗行銷、視覺認知、評價構造法。

而第二篇論文建國科技大學 創意生活應用設計研究所 許文融、劉晉彰所指導 蘇翊傑的 3D街頭地畫導入地景藝術之文化美學商業推廣研究 (2016),提出因為有 3D街頭地畫、地景藝術、文化美學、商業推廣的重點而找出了 馬沙溝彩繪村的解答。

最後網站台南景點。將軍馬沙溝3D彩繪村,36幅立體彩繪好好拍則補充:曾進成大師3D彩繪遠近馳名,除了好美里、四湖萡子寮可以見其大作外,台南將軍馬沙溝漁村也有36幅3D彩繪,距離將軍漁港和台61線快速道路將軍交流道僅數 ...

和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅

為了解決馬沙溝彩繪村 的問題,作者潘潘 這樣論述:

阿龍部長帶你走遊台灣, 重新看見台灣之美! 台灣,不是缺少美,而是缺少發現! 在擔任交通部長期間, 林佳龍是第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者, 也是最挺觀光業的交通部長,處處可見他對台灣觀光的用心。 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業, 本書讓阿龍帶你 發掘出台灣最美的角落與最美的故事。 旅遊產業大老重量級推薦(以下依姓氏筆畫排序) 王文傑|雄獅集團董事長 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 推薦

序(以下依姓氏筆畫排序) 台灣,不是缺少美,而是缺少發現 王文傑|雄獅集團董事長 回想起兩年多前,COVID-19疫情迅速擴散、衝擊全世界觀光產業。在最危急的關鍵時刻,當時的交通部最高長官林佳龍部長,迅速在一兩週內,針對觀光產業的困境,陸續推出紓困補償政策,從業人員的薪資補助、教育訓練到產業補貼,大家可以一起同甘共苦挺到今天,都要感謝林部長當初的洞察先機與當機立斷。 那段期間,出境旅遊全面熄火,雄獅旅遊也調回所有外派同仁。面對這場沒有硝煙味的戰爭,我開始思索,企業必須轉型、經營策略不得不改變,所以親自率領雄獅一級主管,進行超過45趟次的全台走透透考察,重新審視台灣這片土地。 困守台

灣,會發現台灣之美與台灣的好。觀光資源也比過去的想像豐富許多。這一點,甚至牽動雄獅在疫情後的營運模式。 各國陸續鬆綁邊境管制,觀光產業可望逐漸復甦。迎接疫後觀光市場,台灣應該從國家政策來思考,配合地緣經濟制定整體策略,打造亮眼的「觀光島」,從發展「首都觀光」開始。 台北,應當放眼國際,以亞洲格局、跨太平洋格局到國際格局,重新定義首都觀光圈,以「世界的台北 Global Taipei」的概念,樹立疫後觀光第一站!You are First Start! 首都觀光圈的範圍,應該以台北市信義區的101大樓作為地標,向四周輻散至台北市、新北市、桃園市、基隆市與宜蘭縣。 信義區,不僅是台

北人的跨世代記憶,更是全球旅客來到台北時的必遊景點,這裡包含著象徵摩登時尚的信義計畫區、蘊藏豐富人文歷史的松山文創園區,以及有大巨蛋一同參與的未來,若能全力發展,必定能提升台北的國際品牌地位。 推薦序 第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 台灣!Formosa!西元16世紀航海路過友人如此驚呼讚嘆!但,台灣的美,卻一直未能以國家戰略之姿,站上世界舞台! 台灣觀光產業以出境旅遊為主力,入境旅遊是這10年內才開始蓬勃發展,這當中又仰賴中國大陸觀光客為主,近來,兩岸政治的不穩定因素埋下極大變數,早在全球新冠疫情爆發前,台灣觀光產業結構早已鬆動,轉型勢

在必行。 林佳龍部長率先提出台灣戰略觀光政策,從觀光三支箭到「三觀」,以「觀光立國」、「觀光主流化」、到「觀光圈及產業聯盟」,從戰略到戰術,陸續帶領產業轉型,形塑台灣觀光王國形象。 「旅遊不只是觀光,更應該是體驗當地生活」,是讓我更進一步了解部長理念的契機,交通部與台灣觀光策略發展協會(DTTA)專案合作期間,見識部長對觀光產業的熱情與投入,是承諾也是行動。在我個人創業8年中,第一次看到願意把觀光當作國家戰略的先行者,而非作為政治口號。 此書,是台灣觀光轉型的成果發表。台灣,四面環海,一小時內可以從海岸到山嵐,各個角落充滿在地人文,陪同部長走遍全台多個觀光圈,拜訪地方創生團隊,從年

輕人返鄉、產業轉型、到二代接班,我們看到一群充滿熱情的台灣人,期待林佳龍部長帶領台灣站上世界舞台,讓「在地驕傲,全球知道」。 推薦序 最挺觀光業的交通部長 看得見對台灣觀光的用心 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 看到佳龍要出書,我很期待!因為我知道他是一個很懂得怎麼玩的人。 佳龍在擔任交通部長任內,被譽為「最挺觀光業的部長」,他將觀光做為重點工作項目,積極整合跨部會資源、優化旅遊環境,為業者四處奔走發聲,他的認真與拚勁,絕對是大家有目共睹。 當時交通部觀光局研擬《Taiwan Tourism 2030 台灣觀光政策白皮書》由我服務的台灣觀光協會承接,在研擬的過程中,也受到佳龍的大力支

持,他不僅肯定我們於白皮書中所提的「觀光立國」與「觀光主流化」發展願景, 也和觀光業保持密切互動,凝聚大家對旅遊發展的共同目標。 這幾年疫情影響了全球旅遊模式,從過去的多點觀光轉變為定點、精緻的深度體驗,也讓我們有更多機會發掘台灣美麗的風景、挖掘在地特色的寶藏。 佳龍將他這一年走訪台灣各個觀光圈,探索在地特色與生活記憶的連結集結精華在這本書裡。閱讀的過程中,會發現自己已經跟著他的腳步一起上山下海,在稻田間、在湛藍的大海旁,也深入部落與客庄,看見散布在各地的歷史軌跡,品茶、賞工藝、嘗美食,也會看見他的用心,還有台灣觀光的無限魅力,而這樣的魅力與感動, 值得我們盡心盡力完善觀光推廣工作,驕

傲地把台灣介紹給全世界。 台灣這個美麗的國家有說不完的故事,深度旅遊將為觀光發展開創嶄新的道路,歡迎全球的朋友來到這裡,慢慢地體驗,細細地品味, 一起來一場光合之旅。 推薦序 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 台灣觀光要成為真正的「發光產業」,領導者的高度與視角非常重要,「觀光立國」引領觀光產業本身(各面向)都要能自立自強。觀光是無法外移的產業,我們也許不能成為臺灣經濟的護國神山,但我們絕對是「台灣活力與民生」的重要指標,透過「觀光主流化」讓台灣的科技、醫療、農業、自行車、餐飲等各明星產業都能以觀光為平台、為載具,以「觀光圈」的區域跨業整合

建構共好共榮新生活。 雖然在這一波COVID-19 新冠肺炎疫情觀光產業遭受極大衝擊,「觀光三支箭」箭箭著靶,協助觀光產業度過一波又一波難關,也激發出業者的韌性,如何在艱困的環境中能夠成長,「Change」與智慧轉型策略也讓我們看到許多令人感動的實力。 台灣觀光資源雖然沒有人家強,但是我們夠深化、夠精緻! 台灣觀光產業雖然沒有人家大,但是我們夠熱情、重體驗! 台灣觀光預算雖然沒有人家多,但是我們有想法、展創意! Just do it. 做就對了! 台灣,必須隨著時代趨勢不斷地更新變革,「安心、安全」、「零接觸、智慧轉型」、「數位遊牧族」、強調「現在、當下與我」的幸福、「即興、療

癒旅行」、「屬於我的特別瞬間」等關鍵字在網際網路、社群飛舞,我們必須找到台灣自己的獨特性與優勢,這有賴最接地氣的部長、願意傾聽的部長、會自己回Line的部長、以智慧觀光創新思維的無任所大使做為城市與時代的領導者、台灣產業面向國際發展的總舵手,領航台灣,才能在如此高度競爭的觀光紅海市場中找到屬於臺灣的一線生機。 推薦序 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業! 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 我與林佳龍部長的緣分,起始於2019年由交通部主辦的「全國觀光政策發展會議」。在他登高一呼之下,上千名觀光界的產官學研代表齊聚,各自就政策制度、市場拓源、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿與遊樂業以

及景區資源整備等議題進行討論與建言,我亦受邀與會,共同擬定「Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」。 其中令我印象最深刻的是,時任交通部長的他已經洞察到觀光立國的重要性,不遺餘力地推動觀光局改制升格為「交通觀光部」,並修改「觀光發展條例」為「觀光發展法」,以達成2030年國際來台旅客2千萬的目標,力拚全面提升觀光發展的層次。 時間推移至2020年初,隨著全球新冠疫情爆發,各國開始實施邊境封鎖。我判斷這次的疫情影響威力之大,絕非靠企業一己之力就能度過,政府的紓困措施也要超前部署才能穩住台灣。因此我做了這輩子從未做過的事,為了觀光產業向政府求救。 在晶華獨立董事高志尚的引薦下,我

當面向台灣觀光協會會長葉菊蘭說明產業危急狀況。3月9日,葉菊蘭召集各飯店負責人開會協商,當晚、她帶著我向林佳龍部長報告。部長除了迅速做出決策,行政院、國發會與總統府也都表達關切,快速通過紓困方案。 我心中深深感謝高董與葉會長的居中聯繫,更感激林部長與政府的及時雨,讓觀光業免於更嚴重的衝擊。晶華也因為有了第一波的政府補助,開啟轉型為學習性組織的契機,並且奠定後續發展「城市度假型酒店」的基礎,成為業界的楷模。 觀光所代表的意義並非只是表面上的送往迎來、短暫佇足。如同聯合國世界旅遊組織(World Tourism Organization)的釋義,觀光旅遊其實是全世界最永續發展的產業。這個行

業平等的廣納各階層員工,促進社會流動,更提供大量就業機會,對全球GDP的貢獻達百分之十。無論城市或鄉村,觀光也是與在地經濟連結最深、照顧到中小企業與個體戶,更是LGBT友善、性別平權,同時維護在地的商業、農業與文化遺跡。 林佳龍先生在擔任交通部首長時,就無時無刻關注觀光產業,並且洞察這個產業對於台灣未來永續發展的重要性。我認為台灣的觀光發展並不只侷限於觀光局的職掌與推動,因為它與國家的經濟、科技、外交、教育、文化發展等息息相關,牽涉面向之廣,是真正需要政府跨產業、跨部門協商合作的重點發展產業。若要達成「觀光立國」的目標,就應比照半導體或科技產業發展史,將觀光產業視為國家經濟重要發展的旗艦主

流產業,並予政府輔導與扶植,建構更健全、健康的上中下游產業鏈,進而帶動產業創新,創造國際競爭力。 我佩服林部長洞見觀瞻的格局與遠見,並且對於振興台灣觀光所做的努力與貢獻。更殷殷期盼政府能把握疫後這波旅遊黃金期、逐步將「觀光主流化」,必能促進台灣觀光產業的永續發展。 推薦序 發掘出台灣最美的角落與最美的故事 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 台灣從過去至今一直都是文化多元的移民社會,並且具備高度的包容性,而歷經族群的融合後,各地也發展出許多特有的文化。 近年,隨著社會的進步與發展,人口逐漸集中至大都市地區,尤其是青壯年人口,但台灣各地之產業、文化、景觀與生態仍是台灣多元發展動能的基

礎。因此政府大力推動地方創生,促進青年返鄉,希望藉由深植地方的DNA,促進在地永續以及公益共好等發展,讓在地文化能持續發揚光大,維繫我國永續發展根基。 近幾年,如同本書作者走訪各地,發掘當地的故事,本人也以國發會主委的身分訪視各縣市地方創生推動情形,從中看到各地青年對於家鄉的活力與熱情,都願意貢獻一己之力投入當地的發展。不論是活化當地舊有建築物,無償開辦課後輔導中心,提供資源教育偏鄉孩童;抑或是協助在地農業發展,協助農民與在地餐廳或食品工廠之間的媒合,讓全台能品嘗到真正的在地美食。 當然,青年返鄉也往往發生世代之間的磨合,青年的創新思維與家中長輩的傳統觀念彼此不同,但青年人仍舊憑藉著在

地深耕的認情,改變了家中長輩的想法。許許多多的故事,需透過實際的當地走訪,才能夠實際的了解並被發掘出來。 本書中,作者透過走訪各地,發掘出台灣最美的角落、以及最美的故事,讓讀者能更進一步透過書中介紹,了解當地文化故事。近年國內觀光產業因疫情的影響遭受衝擊,但是在觀光的建設以及文化的傳承仍持續進行、永不停止,期待在疫情之後,讀者能親自走訪各地,親身體驗在地景觀與文化風貌。

馬沙溝彩繪村進入發燒排行的影片

快訂閱 愛玩客帶你到處玩!

愛玩客YOUTUBE↓

https://goo.gl/AcZ9yD

#愛玩客 #上山下海過一夜 #彩繪村

愛玩客FB↓

https://www.facebook.com/isetiwalker/

愛玩客IG↓

https://www.instagram.com/sanlih_iwalker/?hl=zh-tw

3D街頭藝術體驗研究探討

為了解決馬沙溝彩繪村 的問題,作者陳怡君 這樣論述:

中文摘要近年來 3D 街頭藝術變得越來越流行,甚至被喻為當代流行的藝術發展與延伸,以賦有強烈的視覺震撼力、人與環境互動的獨特魅力席捲全國,將其應用在公共休閒娛樂和展覽與廣告宣傳都非常適合,因此吸引許多公私單位將3D 街頭藝術融合城市美學及社區營造,表達地方文化特色和歷史,行銷當地文化及帶動地觀光,來實踐公共場域藝術氛圍。本研究透過深度質性訪談和李克特量表問卷,瞭解消費對對於 3D 地景藝術的體驗行為以及萃取魅力特性,針對消費者的體驗和藝術美術視覺主題等進行探討和研究。分析方法為受訪者基本資料、因素分析、ANOVA,分析和檢定所探討的體驗研究,作為往後 3D 街頭藝術運用在產品設計研發的設計參

考依據。

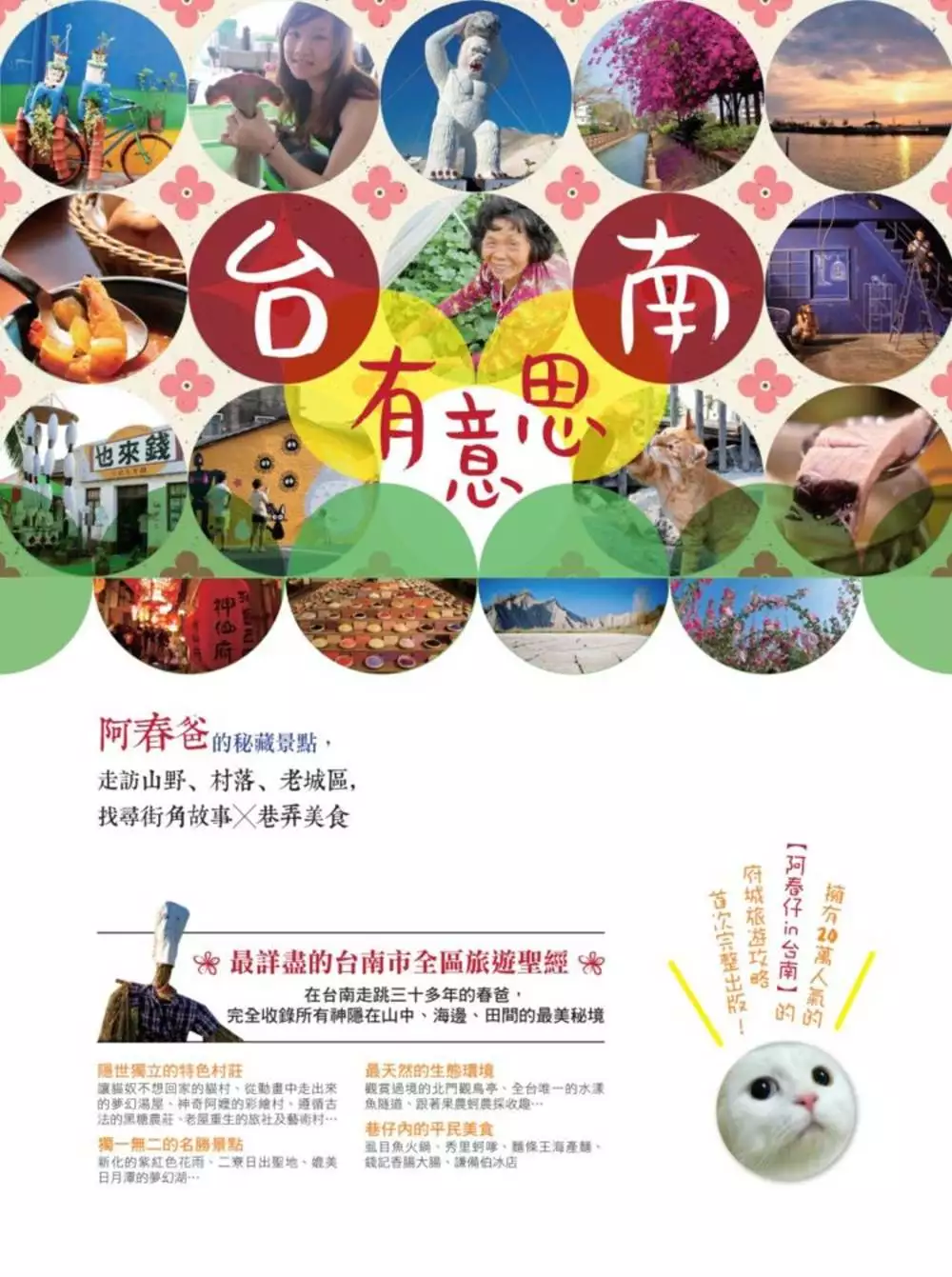

台南有意思:阿春爸的秘藏景點,走訪山野、村落、老城區,找尋街角故事╳巷弄美食

為了解決馬沙溝彩繪村 的問題,作者阿春爸 這樣論述:

★最詳盡的台南市全區旅遊聖經 ★擁有20萬人氣的【阿春仔 in 台南】的府城旅遊攻略,首次完整出版! 在台南走跳三十多年的春爸,帶你走訪所有神隱在山中、海邊、田間的最美秘境 如果你對台南的印象只有老城區, 那就太對不起這片肥沃的土地所孕育出來的山、海與人情味等美景了! ◎隱世獨立的特色村莊 讓貓奴為之瘋狂的貓村、從動畫中走出來的夢幻湯屋、神奇阿嬤的彩繪村、遵循古法的黑糖農莊、老屋重生的旅社及藝術村… ◎獨一無二的名勝景點 新化的紫紅色花雨、二寮日出聖地、媲美日月潭的夢幻湖… ◎最天然的生態環境 觀賞過境的北門觀鳥亭、全台唯一的

水漾魚隧道、跟著果農蚵農採收趣… ◎巷仔內的平民美食 虱目魚火鍋、秀里蚵嗲、麵條王海產麵、錢記香腸大腸、謙備伯冰店… ●名人讚聲,齊力推薦! 台南市 觀光旅遊局長 陳俊安 《不倒翁奇幻旅程》導演 林福清 七股蚵男 黃翊誠 土溝農村美術館策展人 呂耀中 《吉米旅行攝》知名部落客 藥師吉米 《許傑_ 旅圖說》知名部落客 許傑 ※本書最佳使用者: 喜歡周末小旅行、拍照留念的情侶檔與三五好友 喜歡帶著小朋友體驗當地活動的爸爸媽媽 喜歡自由自在、找個好角落去發呆一下午的單身獨旅

3D街頭地畫導入地景藝術之文化美學商業推廣研究

為了解決馬沙溝彩繪村 的問題,作者蘇翊傑 這樣論述:

近年來,街頭藝術的興起也順勢引發了3D街頭地畫旋風之熱潮。從二次大戰期間,這項地畫藝術逐漸沒落,從文獻上發現地畫藝術的興起來自於宗教,換言之,地畫藝術本身因宗教與神話的傳承而順理成章的存在環境之中。也就是說,當時為了讓人們更接近神的旨意,地畫藝術家會在路面上直接繪製與宗教有關的故事,進而成為民眾與神之間互動的橋樑,其實是透過街頭藝術傳達文化來賺取生活費。至此之後,慢慢的有些藝術家,透過透視角度的觀點,將此藝術發會的漓淋盡致的境界。到了現代Wenner, Kurt改變了觀者的觀看角度,藉由透視變形的繪製方式,使觀者與作品之間能盡情互動,因此,本研究藉由質性深入訪談後更瞭解Wenner, Kur

t對3D藝術、3D街頭藝術、3D街頭地畫藝術…等,創造之延伸性與價值性的話題。然而,本研究從街頭地畫藝術最原本的初衷,重新找到建立宗教與人之間的溝通方式,原來地畫藝術將宗教的情境空間透過公共環境以視覺性的傳達,結合宗教精神感染大眾。反觀的,透過大眾的敘事觀點看待藝術的呈現,其視覺符碼的結構傳達,在於創作者的創作思維與觀者的觀看視野,透過另類的符碼呈現,觀者的解讀會因為創作者的情境,而被帶入創作者設定的視覺空間之中,進而建構新藝術的串連與連結,然而這樣的連結只存在於真實世界,與虛擬空間的氛圍裡,也是大眾對於作品畫面的內在連想世界的想像。 本研究以「地景藝術」的角度切入,地景藝術始於1960年

代地大物博的美國,到了1970年代有許多畫家和雕刻家紛紛跑到戶外,從事地景藝術的創作。然而臺灣的「地景藝術」,早在 90年代中期「裝置藝術」流行之前,在鹽寮海邊就舉辦過一次藝術展出,當時稱之為「地景藝術」的當代雕塑活動。從另一思維來說,本研究探討的是目前潮流最流行的3D街頭地畫之地景藝術,從文獻資料發現3D街頭地畫發源於國外,有著長達二十多年的歷史背境,至今已經發展成為一種較為成熟的地景藝術。換言之,3D街頭地畫其實是西方草根藝術家所鍾愛的藝術表現形式;頗具娛樂精神與詼諧效果、易於與流行次文化元素相關聯。本研究實地訪查發現,創作與展示過程都是需要在露天完成,其打破民眾與傳統繪畫藝術殿堂的隔閡感

,因此很容易受到現場觀賞者的喜愛與青睞。另一方面來說,藝術隨著時代不斷演進,不論是寫實、抽象、後現代或超現實主義…等,都有著時代背景之代表性,而後現代的末端,竄起街頭壁畫藝術的流行趨勢,也造就街頭藝術本身只為讓大眾發聲的次文化藝術。而就公共空間而言,地畫藝術與街頭塗鴉一樣存在街頭,前者因宗教關係而封閉,後者因反對社會主義關係而被排斥,藝術形式都存於街頭文化本身,街頭藝術也隨著網路時代而流行。街頭藝術結合地方文化發展在地的特色性,透過藝術形式表現在地文化引吸觀光客,也間接形成在地商圈消費文化與地區觀光發展型態,換言之,地方文化層面透過藝術形式轉型成經濟型態,藉由觀光型態的發展進而推動在地特產,另

一方面,也有部分飯店、民宿、餐廳透過相同的藝術形式規劃室內空間的主題性,讓住宿的觀光客深入藝術作品之中,由於街頭藝術的主旨是融化入大眾生活周遭為目的,進而具有培養美學涵養之價值性,並尋找居民與藝術之間的平衡點,以達到人與藝術互益共存。如上所述,本研究透過質性研究方法,以現有相關文獻剖析,並實地收集3D街頭地畫文本再加以分析為主要架構的核心,首先,說明3D街頭地畫的原理脈絡與發展連結,藉由實地訪查與整理3D街頭地畫之地景藝術創作分析之現狀。其次,探討3D街頭地畫透視與構圖之原理,再者,以3D街頭地畫作品與地景藝術之美學價值觀現象說明未來可行之影響,最後透過神話學現象,解讀3D街頭地畫之空間視覺符

碼再造之可能,換言之,街頭文化流行與觀賞者之間的文化生成,其實都是透過視覺符碼化的歷程而產生,只不過街頭文化是屬於創造者與觀賞者之心理層面的互動。因此,本研究藉此歸納「3D街頭地畫」的議題,並討論未來藝術發展性與空間再造之價值。其本研究將以文獻探討與深度訪談作為研究方式,透過滾雪球方式進行深度訪談、則文獻探討為輔;研究分析之範圍從網路搜尋相關3D街頭地畫藝術與街頭塗鴉等資料,略初步瞭解臺灣3D街頭地畫藝術文化整體脈絡與風格,則以3D街頭地畫藝術為主要研究目標。其次,搜尋相關臺灣街頭3D街頭地畫藝術家與推廣者,藉由深入訪談方式,瞭解3D街頭地畫的演進與脈絡發展,再深入認識街頭文化現象與藝術傳達。

然而,在文獻探討中除了瞭解並分析臺灣3D街頭地畫的發展過程、及街頭塗鴉的特殊性、圖像風格…等之外,透過深度訪談的對象獲得其創作作品時之想法,作為相互論證。最後,以現代社會受到資本主義與大眾文化之影響,許多藝術家與企業合作,企業商品透過藝術形式推廣商品,藝術的互動模式拉近了大眾與企業之間距離,然而企業產品需要具有話題性的廣告形式,透過藝術型態的獨特性,以及網路媒體的傳播,藉由社會、科技的功能性,而達到3D街頭地畫的未來發展是本研究中最大的期許與未來貢獻。

想知道馬沙溝彩繪村更多一定要看下面主題

馬沙溝彩繪村的網路口碑排行榜

-

#2.論中國相棋 - kks資訊網

在湖北省武漢市黃陂區六指街新集村李家崗灣,鄉賢文化牆隨處可見。 ... 彩繪只是陶瓷變身的一個統稱,真正讓陶瓷變身的其實包括瓷器的釉下彩,釉中彩 ... 於 newskks.com -

#3.站牌/ 馬沙溝3D彩繪村(台南市) - 雲端公車

查詢馬沙溝3D彩繪村附近的公車路線: 61 西濱快線, 61-1 西濱快線等... 公車路線. 於 yunbus.tw -

#4.台南景點。將軍馬沙溝3D彩繪村,36幅立體彩繪好好拍

曾進成大師3D彩繪遠近馳名,除了好美里、四湖萡子寮可以見其大作外,台南將軍馬沙溝漁村也有36幅3D彩繪,距離將軍漁港和台61線快速道路將軍交流道僅數 ... 於 ihappyday.tw -

#5.台南.將軍-馬沙溝3D彩繪村 - Ivan 饗食生活- 痞客邦

馬沙溝 3D彩繪村台南市將軍區台南市將軍區李聖宮旁. 於 ivans120tw.pixnet.net -

#6.秦地烟云 - Google 圖書結果

东川河是由猫娃山和北关山主峰卧虎山西面谷地的两条河流在平安乡赵庵村二水合一, ... 出土了许多先秦文物。1975年考古工作者在瓦泉村沙楞子发现一大型夯土台遗址, ... 於 books.google.com.tw -

#7.台南將軍區|馬沙溝海洋休閒運動渡假中心雲嘉南唯一合法海岸 ...

說到台南將軍區馬沙溝....大家除了知道曾進成老師所繪製的馬沙溝3D彩繪村之外,當然就是全台非常知名擁有美麗沙灘海岸的馬沙溝海洋休閒運動渡假中心。 於 www.walkerland.com.tw -

#8.台南市將軍區‧馬沙溝3D彩繪村 - OLDdog0321的部落格

【簡介】 馬沙溝3D彩繪村以庄內李聖宮為中心點,畫作分散在各個角落可能在大街上,或是在巷弄中「天馬行空」主圖像在當地信仰中心李聖宮前,有兩層樓高,氣勢驚人周邊 ... 於 olddog0321.pixnet.net -

#9.中国考古学百年历程回眸 - 光明网

西阴村遗址的发掘是中国考古学家首次主持实施的考古发掘,在中国考古学史上 ... 平方米的大型夯土建筑的基础,宫殿的屋顶用瓦、室内墙壁施彩绘装饰。 於 news.gmw.cn -

#10.將軍馬沙溝3D彩繪村@ 走進山林

將軍馬沙溝3D彩繪村107/07/17 星期二天氣:晴雨!雨!雨!下不停,改玩海濱小漁村。 ... 文章標籤. 北門白教堂 馬沙溝3D彩繪村. 全站熱搜. 美食優惠都在痞客邦,快來下載 ... 於 tnwbl2.pixnet.net -

#11.漁村在地風情的3D彩繪村- 馬沙溝3D彩繪村 - TripAdvisor

又新增一處3D彩繪村.3D彩繪圖分布在馬沙溝的信仰中心李聖宮為中心隱身巷弄間.3D彩繪村主題以海洋、漁村風情為主在地的烏魚子、充滿漁村風情,每幅彩繪都非常逼真討喜好好拍 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#12.【台南趴趴照】鯨彩馬沙溝3D彩繪跟著小魚暢遊漁村之美

繼嘉義好美里3D彩繪村形成風潮後,雲嘉南濱海國家風景區管理處又斥資395萬元, 完成馬沙溝彩繪第二期29幅3D彩繪圖, 連同第一期「天馬行空」9幅3D彩繪 ... 於 gym1125.pixnet.net -

#13.守望乡土 润泽生活(传承之光) - 甘肃

如湖北省十堰市郧西县涧池乡下营村绿松石工艺、甘肃省定西市岷县清水镇清水村铜器铸造工艺、青海省海南藏族自治州贵南县沙沟乡郭仁多村的藏绣工艺等, ... 於 gs.people.com.cn -

#14.台南將軍區馬沙溝彩繪村@ 戀戀華興 - 隨意窩

馬沙溝彩繪村 今年也有沙雕一同展示,可惜只有五座沙雕,聊表意思意思,大家就加減看囉。 這是誠品書局創辦人吳清遊的故居. 所以一旁也有誠品書局的彩繪. 於 blog.xuite.net -

#15.馬沙溝彩繪村交通 :: 2021全台活動資訊網

2020年4月3日—馬沙溝3D彩繪村位於.台南市將軍區長沙里李聖宮周邊附近,.是「好美里3D彩繪村」的畫家曾進成的作品,.整體以海洋、漁村生活及童趣的畫風 ...,2018年7月20 ... 於 activity.iwiki.tw -

#16.台南將軍馬沙溝3D彩繪村@ 阿盛歡迎您的到來

台南將軍馬沙溝3D彩繪村2018/03/13 欣賞完將軍嘉昌里的木棉花道後,阿盛繼續造訪馬沙溝3D彩繪村,兩者距離大概6公里,約十分鐘的車程而已, ... 於 sheng1378.pixnet.net -

#17.【台南景點】馬沙溝3D彩繪村 - 小磨菇的故事館

是「好美里3D彩繪村」的畫家曾進成的作品,. 整體以海洋、漁村生活及童趣的畫風,. 來呈現馬沙溝小漁村 ... 於 sft8509.pixnet.net -

#18.【走進繽紛社區】台南將軍‧馬沙溝彩繪村 - 玩咖Playing

【走進繽紛社區】台南將軍‧馬沙溝彩繪村 · 整片牆面以3D畫法呈現出鯨魚破牆而出的驚喜感,也呼應著將軍區靠海的藍色沁涼氛圍。(記者潘自強/攝影) · 碩大 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#19.馬沙溝3D彩繪村 - 台南意向

近幾年彩繪村流行,雲嘉南濱海國家風景區管理處,最近完成台南將軍區、馬沙溝彩繪第二期29幅3D彩繪圖,加上第一期,已經有38幅3D彩繪作品。整個漁村充滿風情和童趣, ... 於 www.tainanoutlook.com -

#20.馬沙溝3D彩繪村好好拍被鯊魚追、和巨人對看很有梗

全台各地有許多美麗又好拍的彩繪村,彩繪風格從2D圖案進化到3D立體影像,吸睛程度百分百,更是網紅網帥外拍、打卡熱點! 馬沙溝3D彩繪村以當地「李聖 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#21.曬土魠魚塊的貓咪&吃紅蘿蔔的斑馬&偷魚的老鼠&卡哇伊的 ...

微笑的眼 > 台南 > 【台南最新景點】馬沙溝3D彩繪村~曬土魠魚塊的貓咪&吃紅蘿蔔的斑馬&偷魚的老鼠&卡哇伊的河馬、海馬、羊駝~超可愛超有趣 ... 於 smile-eye.net -

#22.201801馬沙溝3D彩繪村 - 幸福人生萬ㄟeye台灣

將軍區馬沙溝3D彩繪村是以地方信仰李聖宮為中心點,讓遊客穿梭巷弄,轉角就是藝術、巷弄處處驚喜,見證馬沙溝漁村的美景。 雲管處邀請3D彩繪畫家 ... 於 m2ango.pixnet.net -

#23.【台南玩水景點】不只瘋玩水上活動~這裡還可以露營烤肉&看 ...

在馬沙溝濱海遊憩區附近還有個馬沙溝3D彩繪村,行程可以安排順遊去拍拍照。 在61海線一日遊行程上,往北可至井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心婚紗美地,往 ... 於 13blog.tw -

#24.【台南景點】將軍馬沙溝3D彩繪小漁村:北門順遊景點 - Mimi韓

台南將軍景點|馬沙溝長沙里,3D彩繪小漁村好拍無極限 ... 馬沙溝長沙里彩繪村的區域,就在這裡的信仰中心【李聖宮】周邊,廟埕有個大大的停車場, ... 於 mimihan.tw -

#25.將軍馬沙溝3D彩繪村首期社區導覽解說員授證即日起展開預約 ...

【記者邱仁武/台南報導】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處,為活化轄區內台南市將軍區馬沙溝3D彩繪村,整體以「海洋」、「漁村生活」及「童趣」來呈現馬沙溝 ... 於 tnews.cc -

#26.中国经典景点(中) - Google 圖書結果

康马县乃宁曲德抗英遗址位于日喀则市。 ... 当地居民为工布藏族,宏大的工布民居坐落于山岗平原之上,彩绘木窗彼此相对,木板铺设的阔大斜屋顶如同翱翔的飞翼, ... 於 books.google.com.tw -

#27.馬沙溝3D彩繪村 - 臺灣國際醫療全球資訊網

馬沙溝 3D彩繪村以庄內李聖宮為中心點,畫作分散在各個角落,可能在大街上及巷弄中;規劃就像在社區內尋寶,讓遊客體驗到「轉角是藝術,巷弄有驚喜」的氛圍,別於一般 ... 於 www.medicaltravel.org.tw -

#28.西濱馬沙溝新地標啟用!裝置藝術鑲嵌2300多隻魚

雲管處處表示,台南將軍馬沙溝地景廣場」,大馬加魚高約5公尺,長約10公尺, ... 另馬加魚造型的指標牌還指引往將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村,相當有趣。 於 udn.com -

#30.觀光旅遊里報.tw 馬沙溝彩繪村旅遊資訊

馬沙溝 3D彩繪村以李聖宮為中心點,畫作分散在村莊的各個角落,可能在大街上也可能在巷弄中,讓遊客體驗到「轉角是藝術,巷弄有驚喜」的氛圍,有別於一般彩繪村。 於 www.life-information.com.tw -

#31.【台南景點】將軍區馬沙溝「長沙里3D立體彩繪村」 - 葛瑞絲的 ...

【台南景點】將軍區馬沙溝「長沙里3D立體彩繪村」,超震撼天馬行空分海背景圖!建議順遊北門、布袋. 11731. 於 jackla39.pixnet.net -

#32.馬沙溝3D彩繪村的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過10 則關於馬沙溝3D彩繪村的文章討論內容: 小磨菇的【台南景點】馬沙溝3D彩繪村黃大黃=阿春爸的台南海岸邊境,夏日發光河海的療癒行程--台南兩天一夜(海 ... 於 www.pixnet.net -

#33.台南馬沙溝地景廣場竣工觀光新亮點 - 奇摩新聞

雲管處打造馬沙溝地景廣場,藉由串聯將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、馬沙溝海洋休閒運動度假中心等,築造馬沙溝觀光廊帶;尤其搭上自行車旅遊風氣,單車族 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#34.台南-馬沙溝彩繪村,台灣鹽博物館,台江國家公園| 包車一日遊

台南-馬沙溝彩繪村,台灣鹽博物館,台江國家公園| 包車一日遊在PChome旅遊. 於 www.pchometravel.com -

#35.【台南將軍景點】馬沙溝3D彩繪村~打造結合在地海港魚村風情

歡迎加入旅遊夜市趴趴走@LINE 歡迎加入旅遊夜市趴趴走的社團旅遊達人台南馬沙溝昰一座傳統的小漁村... 於 ya7.tw -

#36.馬沙溝彩繪村| 毛毛大百科 - Fursuiters Wiki

大眾運輸:. 興南客運佳里站搭乘藍10(往將軍漁港)公車,於「馬沙溝」下車。(公車票價: ... 於 fursuiters.fandom.com -

#37.台南PLUS - 第 157 頁 - Google 圖書結果

A1 地址:台南市將軍區馬沙溝社區純樸小漁村變身為 3D 彩繪村,原本黯淡的老屋瞬間活潑了起來,村莊的放送頭廣播著庄裡的大小事,家門前曬著虱目魚乾,平凡無奇的尋常日子裡 ... 於 books.google.com.tw -

#38.momo購物網

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。 於 www.momoshop.com.tw -

#39.[台南活動]百年首辦燈會強勢來襲將軍馬沙溝3D彩繪小漁村璀璨 ...

2020台南燈節亮點再+1!位在將軍區的馬沙溝百年來首度舉辦燈會活動,不僅在李聖宮廟前廣場打造長達300公尺的超美光廊,還有多座燈會限定網美打卡裝置 ... 於 citygirlrhsuan.pixnet.net -

#40.【台南活動】暑假限定|鹽雕+光雕&沙雕|3D彩繪~~2019一見 ...

2019一見雙雕藝術季 在2019年06月29日到2019年7月31日,主要地點在馬沙溝、七股鹽山和鹽博館,馬沙溝彩繪村的彩繪和沙雕是免費參觀的,七股鹽山進入則 ... 於 lifeintainan.com -

#41.台南將軍景點|漁村就是美術館-馬沙溝彩繪村 - nice拔拔旅遊趣

隨著小朋友長大,越來越多的時間可以一個人旅遊,純樸的漁村隨著人口外移而漸漸沒落,藉由將軍馬沙溝3D彩繪村讓小村落也多了人氣,而在地產業卻是我更 ... 於 www.i-play.tw -

#42.2000條魚游進馬沙溝廣場啦| 中華日報

記者盧萍珊∕將軍報導雲嘉南濱海國家風景區管理處在台六十一線馬沙溝交流道 ... 將軍馬沙溝社區近年來因3D彩繪村及舉辦一見雙雕藝術季等活動,帶動 ... 於 www.cdns.com.tw -

#43.台南馬沙溝3D彩繪村正式亮相36幅作品超好拍!

雲嘉南濱海國家風景區管理處為活化台南市將軍區的觀光,自106年11月28日起推動雲嘉南漁村戶外美術館系列之「馬沙溝3D彩繪村」正式亮相,整體 ... 於 www.atanews.net -

#44.台南將軍區景點》馬沙溝社區3D彩繪。超立體動物彩繪好好拍

一直想來馬沙溝社區很久了, 為什麼想來馬沙溝社區呢? 因為這裡有很立體又好好拍的3D彩繪, 這次終於把這景點給安排到了, 一起來看看馬沙溝精彩的3D彩繪。 於 wen4899.pixnet.net -

#45.台南馬沙溝到誠品書店吳清友的故鄉,感受小漁村的彩繪人 ...

一戶人家的門口掛著一個破舊茶壺,茶壺出水口上插著幾根香,後方牆壁上貼著一張紙條寫著「四時無災,闔家平安」。村裡的人好像都不慌不忙, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#46.发游记瓜分奖金#甘肃小众玩法探访丝绸之路咽喉凉州

武威旅游素有一马(马踏飞燕)、一碑(西夏碑)、一寺(白塔寺)、一窟(天梯山石窟)、一塔(罗什寺塔)、一庙( ... 寺门上绘制这藏式的彩绘。 於 travel.qunar.com -

#47.湖南出土帛画研究 - Google 圖書結果

多年接触长沙子弹库战国墓和马王堆汉墓出土的帛画,曾经撰写过多篇论述楚汉帛画的绘画 ... 艺术源于生活,即使在六七千年前的新石器时代早期,在陶器上创作的一些彩绘, ... 於 books.google.com.tw -

#48.【台南景點】將軍馬沙溝3D彩繪小漁村:北門順遊景點 - 輕旅行

來台南海邊的馬沙溝長沙里小漁村開始越來越熱鬧囉!這天和Colin開車經過台17線,突發奇想的轉進來看看,聽說馬沙溝長沙里和嘉義布袋好美里的海洋 ... 於 travel.yam.com -

#49.拍不停的馬沙溝3D彩繪村 - 記錄生活的美好

拍不停的馬沙溝3D彩繪村. 距離井仔腳瓦盤鹽田3分鐘車程就到了馬沙溝!天氣還是很熱~沒有遊客~店家也沒開始營業~ 待了20分鐘拍了半邊的彩繪牆,另 ... 於 blog.hahasmile.com -

#50.台灣好行旅遊服務網-好行景點-內容

馬沙溝彩繪村. 加入收藏. 美食購物 休閒娛樂. 於 www.taiwantrip.com.tw -

#51.台南馬沙溝燈會。2021 綠汕帆影馬沙溝新春地景|台南最有 ...

馬沙溝 3D彩繪村. 展現漁村風情之『馬沙溝(長沙里)3D立體彩繪村,每一幅都是創意十足. 利用投光燈給36組3D彩繪牆增亮,不論白天夜晚都好拍! 於 bopomo.tw -

#52.台南將軍馬沙溝3D彩繪村下月揭幕 - 公視新聞網

近幾年彩繪村流行,台南將軍區、馬沙溝彩繪第二期29幅3D彩繪圖也剛完成,加上第一期的,整個漁村看起來很趣味,在地民眾則希望、彩繪村可以帶來觀光 ... 於 news.pts.org.tw -

#53.迪信通官网-迪信通手机网上商城-买手机就到迪信通-提供三星 ...

迪信通DIXINTONG.COM-手机、智能穿戴、数码类网购首选020平台,提供三星,苹果,华为,魅族,oppo,vivo,小米,中兴,酷派,摩托罗拉等各品牌手机,保证正品行货, ... 於 www.dixintong.com -

#54.德国游客到广州旅游,看到“第一高塔”后直言:这设计太奇怪

很多朋友都知道河南有座云台山,其实在咱济南港沟也有座云台山,云台寺就 ... 而在文化馆的外面就是传统的古村落,现在墙面上也涂满了各种彩绘,非常 ... 於 sunnews.site -

#55.还原《山海经》,发现历史: Restore the "the Way of Mountains and ...

83棺材沟遗址,位于街子乡古及来村山根,墓葬有被盗掘现象,地面有陶片。是一处青铜器时代马厂类型和卡约文化类型墓地。加玛山遗址,位于积石镇沙坝塘村西第一台地。 於 books.google.com.tw -

#56.台南旅遊|將軍馬沙溝3D彩繪村.來找大章魚盪鞦韆/鯨彩馬沙 ...

馬沙溝 3D彩繪村位於台南市將軍區長沙里李聖宮周邊附近,也是一手打造好美里3D彩繪村的曾進成老師的作品,以海洋、漁村風情為元素,童趣的畫風呈現馬沙 ... 於 ipapago.tw -

#57.將軍區馬沙溝3D彩繪村轉角是藝術巷弄有驚喜

【新南瀛記者黃鐘毅報導】雲嘉南管理處)活化台南市將軍區的觀光,28日舉行「馬沙溝3D彩繪村」啟動,整體以「海洋」、「漁村生活」及「童趣」來呈現馬 ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#58.台南市將軍區馬沙溝3D 彩繪村、馬沙溝濱海遊憩區 - Joy ...

地址:臺南市將軍區平沙里140號。 分類:戶外運動、休閒農漁。 電子郵件:[email protected]。 開放時間:(平日) 10:00-19:00 (假日) 09:00-19:00 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#59.台南|將軍半日遊馬沙溝彩繪村找3D樂趣,沙雕藝術展立體 ...

在暑氣熏蒸之際,來去遊走台南海線一日遊被海風吹拂,夏季限定的馬沙溝沙雕已開展,跟著地標指引暢遊馬沙溝... 於 chyfun.com -

#60.中国考古学百年历程回眸

西阴村遗址的发掘是中国考古学家首次主持实施的考古发掘,在中国考古学史上 ... 平方米的大型夯土建筑的基础,宫殿的屋顶用瓦、室内墙壁施彩绘装饰。 於 cul.china.com.cn -

#61.馬沙溝3D彩繪村好好拍- [台南府城]七股將軍半日遊 - 痞客邦

住在台北的表姊及外甥們,難得下台南玩耍,依照他們的喜好,去了幾個我身為台南人都尚未造訪的景點。 前幾天台南剛下完暴雨,這兩天也是也還是呈現 ... 於 honeywhite.pixnet.net -

#62.馬沙溝長沙里3D彩繪村@山居歲月之生活雜記|PChome 個人 ...

說起彩繪社區,前一陣子,台灣每個縣市都會有一些代表當地特色的彩繪作品,連台南也不例外,比較有名氣的有善化區胡厝寮 ... 馬沙溝長沙里3D彩繪村. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#63.2021北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

基隆在地人玩水秘境,除了天然的河道之外,尚有攔沙壩的嬉水區,還有隱藏版 ... 3D彩繪隨你拍、小朋友超愛AR體驗、冰淇淋機DIY體驗、東西方衛浴文化、 ... 於 taiwantour.info -

#64.台南將軍 【馬沙溝3D彩繪村】 - Keavy愛七淘

一樣由「好美里3D彩繪村」的知名畫家曾進成所執筆,前陣子再度創造出另一處「馬沙溝3D彩繪村」,也是由動物、海洋為主題結合村落壁面創作,又是另一處假日親子同遊互動 ... 於 keavyi7tao.pixnet.net -

#65.台南|馬沙溝海濱半日遊:彩繪漁村&自行車&挖牡蠣體驗

「國旅券適用」- 再享『買千送千、最高送五千』加碼優惠透過KLOOK預訂台南半日遊,漫步於馬沙溝彩繪村,欣賞加入特色3D壁畫的漁村風情,體驗「轉角是藝術, ... 於 www.klook.com -

#66.常年霸占百强区的台州黄岩,不仅实力强大,人文自然风光同样耀眼

也可以欣赏到惟妙惟肖的12生肖彩绘石;恰逢秋季满山的红叶尽染,好一幅秋 ... 的人文景致、壮美的自然风光以及蜜桔文化,同样成为马且停的惊喜之地。 於 sunnews.cc -

#67.馬沙溝3D彩繪村 - 台南民宿

收錄台南景點「馬沙溝3D彩繪村」地址、電話與營業時間等完整景點資訊,精彩的網友評論與分享文章,整合鄰近景點與鄰近民宿,將景點美食與住宿做結合, ... 於 tainan.fun-taiwan.com -

#68.協助社區發展觀光沙雕展移至馬沙溝3D彩繪村 - 台灣好新聞

3D彩繪村作品。 馬沙溝社區發展協會表示,原本決定在馬沙溝北航道堤岸舉辦沙雕展,用意非常好,但外來遊客 ... 於 www.taiwanhot.net -

#69.2019一見雙雕藝術季」觀沙雕、馬沙溝3D彩繪、將軍漁港啖海鮮

台南將軍小旅行 6/29 ~ 7/31「2019一見雙雕藝術季」 馬沙溝觀沙雕 馬沙溝3D彩繪村將軍漁港看夕陽 九叔公餐廳啖海鮮 2019一見雙雕藝術季 於 blog.xinmedia.com -

#70.數大就是美台南馬沙溝裝置藝術鑲2300隻魚

雲嘉南濱海國家風景區管理處為串聯馬沙溝濱海遊憩區、馬沙溝3D彩繪村及周邊景點,在台61線馬沙溝交流道下,打造一座大型的地景裝置藝術,由交趾陶大師 ... 於 www.chinatimes.com -

#71.台南將軍景點〡馬沙溝彩繪村〡三十六面3D彩繪牆, 台南純樸 ...

馬沙溝 3D彩繪村也是近幾年竄紅的景點,數量多達36幅的3D彩繪,讓整個小鎮被藝術氛圍充填,純真勤樸的小鎮與藝術所擦撞出來的火花讓人讚嘆,跟著黃小菲 ... 於 natsuphil.com -

#72.馬沙溝3D彩繪村攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

走進馬沙溝3D彩繪村,像是走進了奇幻世界,牆面、地面上的充滿童趣與當地漁村特色的彩繪藝術讓人嘆為觀止,而馬沙溝濃厚的純樸生活感和人情味,更是有股魔幻現實的氛圍。 於 go.liontravel.com -

#73.好美里3D彩繪村、水漾森林、馬沙溝、北門出張所、婚紗美地

Jun 19. 2020 10:57. 【嘉義台南一日遊行程分享】情侶親子旅遊路線推薦:好美里3D彩繪村、水漾森林、馬沙溝、北門出張所、婚紗美地、北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田 ... 於 drugs.pixnet.net -

#74.馬沙溝3d彩繪村

旅遊諮詢社區產業文化、彩繪導覽解說,採預約制台南市將軍區平沙里, Tainan, Taiwan 725. 於 www.facebook.com -

#75.馬沙溝3D彩繪漁村即是美術館展現濱海小漁村的美麗風貌 ...

台南將軍區平沙村、長沙村合稱馬沙溝,. 居民以養殖漁業、近海捕撈為主. 邀請彩繪大師曾進成施作社區牆面3D彩繪,展現濱海小漁村的美麗風貌. 於 su327396.pixnet.net -

#76.馬沙溝3D彩繪村 - 山富旅遊

走進馬沙溝3D彩繪村,像是走進了奇幻世界,牆面、地面上的充滿童趣與當地漁村特色的彩繪藝術讓人嘆為觀止,而馬沙溝濃厚的純樸生活感和人情味,更是有股魔幻現實的氛圍。 於 www.travel4u.com.tw -

#77.台南景點。馬沙溝彩繪村@ 巧巧。咘咘就是愛美食

馬沙溝彩繪村 戶外景點3D彩繪特色景點馬沙溝彩繪村景點地點臺南市將軍區平沙里54號開放時間全天開放門票無各地區有許多特色的彩繪村,從平面進階到3D立. 於 kety0525.pixnet.net -

#78.馬沙溝3D彩繪導覽,旅遊/玩樂 - BeClass線上報名系統

【馬沙溝3D彩繪村】位於台南將軍區的馬沙溝彩繪村,旅遊/玩樂, 活動日期:2020-07-19(for 移動裝置) 於 www.beclass.com -

#79.台南將軍馬沙溝地景廣場開幕馬加魚裝置藝術新地標 - ETtoday

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處,除在台南將軍馬沙溝社區打造3D彩繪村及舉辦一見雙雕藝術季等活動,帶動當地觀光,成功營造在地區域觀光軸帶,並 ... 於 www.ettoday.net -

#80.台南行春新亮點2020燈燦馬沙溝,逛3D彩繪村看燈會

2020 台南馬沙溝燈會為台南藝術燈節再添光彩!除了月之光城、空山祭、鄭成祖廟、月津燈節、普濟殿外,將軍區馬沙溝的李聖宮,今年也將結合雲嘉南管理 ... 於 13shaniu.tw -

#81.台南將軍區馬沙溝3D彩繪村藝術創作互動打卡超好拍

雲嘉南濱海國家風景區管理處推動的雲嘉南漁村戶外美術館系列之「馬沙溝3D彩繪村」今(28)日正式亮相,整體以「海洋」、「漁村生活」及「童趣」來呈現 ... 於 www.nownews.com -

#82.[台南旅行] 馬沙溝3D彩繪村- 純樸漁村大變身成3D彩繪的美 ...

雖然台灣很多地方都有彩繪村,但是每個彩繪村很多都是居民繪畫,在搭配上特定主題彩繪村,所以每個彩繪村都有自己的味道,今天要介紹的就是馬沙溝的3D ... 於 achingfoodie.tw -

#83.《豆芽愛玩在台南》來去海邊的村落走一走「馬沙溝彩繪村」

「馬沙溝彩繪村」是我們在南下途中在GOOGLE地圖上發現的一個景點, 因為這次南部海線旅遊很隨興,覺得好像不錯就把這個景點排入第三天的行程內(笑)。 於 toyadailylife.pixnet.net -

#84.【台南】新景點!2020璀璨馬沙溝燈會首度登場,300米超美光 ...

今年位在將軍區的馬沙溝首度舉辦燈會活動,不僅在李聖宮廟前廣場打造長 ... 也鄰近馬沙溝3D彩繪村,大家可以趁著新春期間到台南走走逛燈會祈福兼拍美 ... 於 www.lookit.tw -

#85.【台南市】【景點】馬沙溝3D彩繪村 - 12f觀光資訊

馬沙溝 3D彩繪村以庄內李聖宮為中心點,畫作分散在各個角落,可能在大街上及巷弄中;規劃就像在社區內尋寶,讓遊客體驗到「轉角是藝術,巷弄有驚喜」的 ... 於 group12f.pixnet.net -

#86.〔台南旅遊〕最多互動式馬沙溝3D彩繪村 - Tobe 兔比洞世界

最好玩、最大、最壯觀的3D彩繪村就在將軍區! 超多幅彩繪,每個都超好拍,超真實,兔比爸媽都玩翻了馬沙溝由彩繪老師曾進成、瑪雅彩繪工作室完成36 ... 於 fantobe.pixnet.net -

#87.微旅行打卡超萌將軍馬沙溝地景廣場滿載而歸馬加魚裝置藝術新 ...

大成報/記者于郁金/臺南報導】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處近年在將軍馬沙溝社區打造3D彩繪村及舉辦一見雙雕藝術季等活動,帶動當地觀光 ... 於 news.sina.com.tw -

#88.協助社區發展觀光沙雕展移至馬沙溝3D彩繪村 - LINE TODAY

3D彩繪村作品。 馬沙溝社區發展協會表示,原本決定在馬沙溝北航道堤岸舉辦沙雕展,用意非常好,但外來遊客都不太熟悉該 ... 於 today.line.me -

#89.「台南將軍馬沙溝地景廣場」開幕了馬加魚裝置藝術新地標打卡 ...

【記者劉軒縈/臺南報導】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處近年在將軍馬沙溝社區打造3D彩繪村及舉辦一見雙雕藝術季等活動,帶動當地觀光, ... 於 news.tnn.tw -

#90.宁德网_宁德网-福建省重点新闻网站,宁德市第一重点新闻门户 ...

宁德网系中共宁德市委主办、中共宁德市委宣传部主管、闽东日报社承办的宁德市第一重点新闻门户网站。依托闽东日报社所属《闽东日报》、《宁德晚报》两家报纸的信息资源 ... 於 www.ndwww.cn -

#91.旅@天下 Global Tourism Vision NO.70: 台灣故事島 由我來帶路

甘川洞彩繪村.金光石壁畫街5日」行程,一次遊釜山慶州與大邱的超值新品,非常值得同業推廣運用。 ➀台灣虎航釜山、大邱雙點進出,一次遊釜慶邱 ➁海港釜山∼海東龍宮寺、 ... 於 books.google.com.tw -

#92.單車輕旅行|雲嘉南濱海小鎮自行車慢遊|騎趣馬沙溝半日遊

集合地點:臺南將軍漁港- 觀光海樓集合地址:臺南市將軍區157 號活動內容:將軍漁港- 馬沙溝3D彩繪村- 青鯤鯓扇形鹽田- 海中央小舖(烤蚵體驗及用餐) - 馬沙溝海洋 ... 於 m.kkday.com -

#93.馬沙溝3D彩繪村 - 雲嘉南濱海國家風景區

走進馬沙溝3D彩繪村,像是走進了奇幻世界,牆面、地面上的充滿童趣與當地漁村特色的彩繪藝術讓人嘆為觀止,而馬沙溝濃厚的純樸生活感和人情味,更是有股 ... 於 swcoast-nsa.travel -

#94.台南、將軍|馬沙溝彩繪村・寧靜的小漁村有小貓跟隨著走

台南將軍區是由許多漁村組成、是台灣西部沿海典型的小鄉鎮,隨著人口流失,漁村越來越沒落,在雲嘉南國家風景管理處的通盤規劃之下,將原本的馬沙溝漁村進行主題彩繪, ... 於 journey.tw -

#95.陳亭妃相挺爭經費馬沙溝漁村3D彩繪完成

彩繪村 揭幕儀式由台南市議員陳怡珍代表在立法院接受甲級動員的陳亭妃參加。陳怡珍說,馬沙溝是具有濃濃漁村味道的社區,有豐盛漁產,鄰近有中心漁港、馬沙 ... 於 newtalk.tw