高雄市設立基金會最低金額的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站捐助章程 - 財團法人台灣關愛基金會也說明:第二條 本會主事務所設於台北市文山區興隆路三段255 巷8 號,並得視業務需要,經主管機關核准後,設立分事務所。 第三條 本會以辦理社會福利慈善事業、從事國內外及兩岸 ...

這兩本書分別來自田園城市 和田園城市所出版 。

臺北醫學大學 管理學院生物科技高階管理碩士在職專班 張巧真所指導 簡國維的 在長照2.0及長服法的規範下,住宿型長照機構經營發展與困境 (2020),提出高雄市設立基金會最低金額關鍵因素是什麼,來自於長照2.0政策、長期照顧服務法、住宿型機構。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 劉仲恩所指導 吳岱陵的 「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義 (2020),提出因為有 大林蒲、環境正義、睦鄰制度、圍牆外社區、遷村政策的重點而找出了 高雄市設立基金會最低金額的解答。

最後網站2023 低收入戶/中低收入戶標準與資格是什麼?如何申請?福利 ...則補充:本篇會告訴你申請低/中低收入戶資格標準是什麼、有什麼福利、需要準備哪些 ... 高雄市, 家庭平均所得(最低生活費), 動產限額(含存款、股票及投資) ...

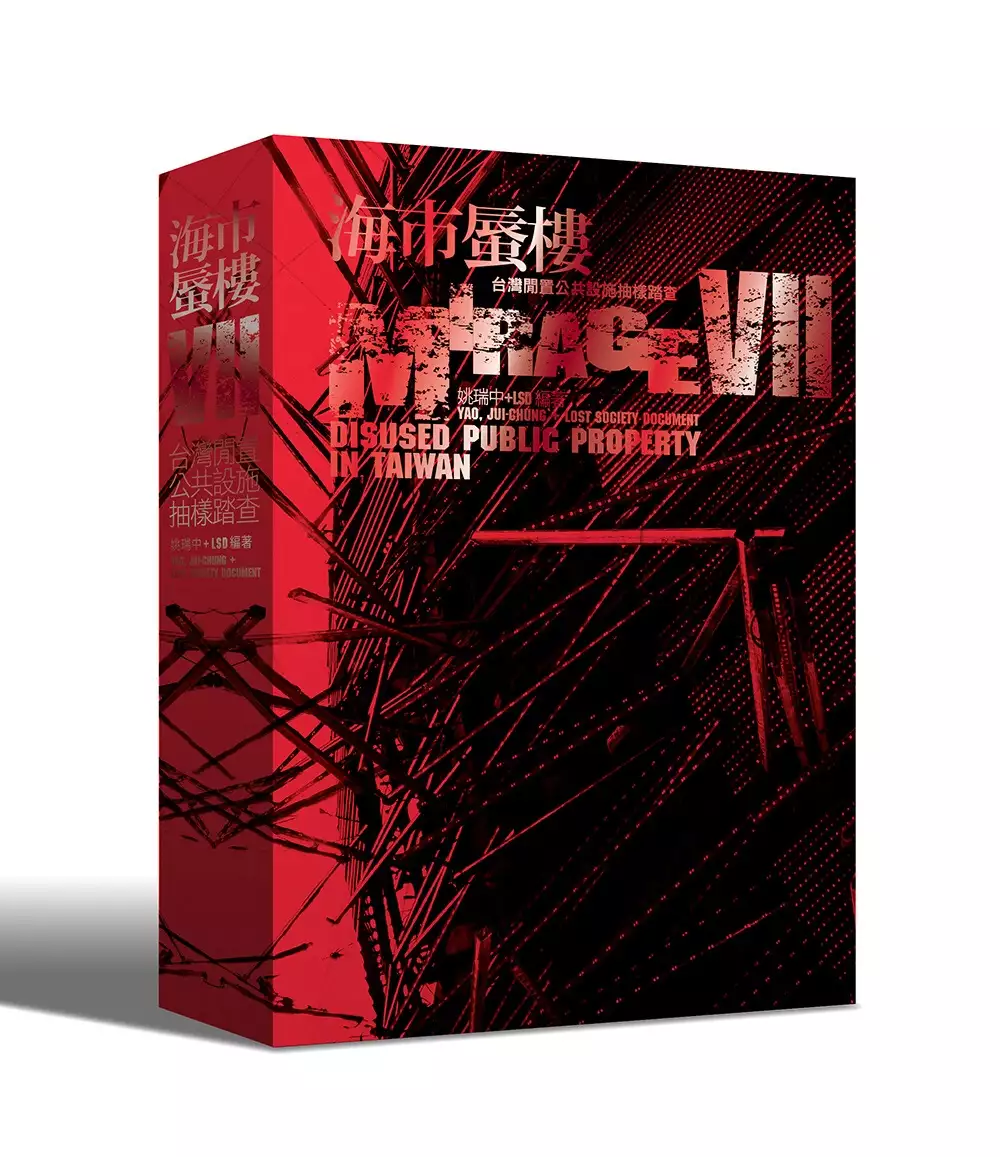

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決高雄市設立基金會最低金額 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

在長照2.0及長服法的規範下,住宿型長照機構經營發展與困境

為了解決高雄市設立基金會最低金額 的問題,作者簡國維 這樣論述:

面對老年人口的快速增加,政府對於長照政策的訂定與大力推動,讓長照產業如雨後春筍的開立,但讓家屬能在照顧上最放心快速解決家屬問題的住宿型機構,在長期照顧服務法及長照2.0的推動下經營發展卻愈顯困境重重。本研究探討從住宿型長照機構設立法規,並從現行長期照顧服務法與長照2.0政策推動後加以探究住宿式機構的經營發展。故本研究方法採用半結構式的質性訪談法,訪談四位規模不同的住宿型機構業者。研究發現,政策與法規面的限制降低民間投資意願,而長照2.0資源的分配投放對住宿型機構更無幫助,反而造成人力資源流失至社區。本研究結果建議政府在發展日間照顧社區服務照顧之餘,能將長照2.0政策投入適當比例資源協助住宿型

長照機構業者,並在法規層面適時鬆綁,使住宿型機構於經營發展上能更有空間,強化長照服務的功能。

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決高雄市設立基金會最低金額 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義

為了解決高雄市設立基金會最低金額 的問題,作者吳岱陵 這樣論述:

有別於常見的反迫遷土地運動,大林蒲居民在2017年政府民調中,呈現高達九成的遷村贊成率,本研究主要回答九成遷村民調贊成率的成因。既有研究多以環境保護、對抗污染的角度切入大林蒲,在地需求、關懷、情感與社會脈絡等卻被概括為「受污染的在地居民」、或成為輔助環境正義論述的客體,然如此卻忽視居民間的異質性,與其對污染事實的差異想像。本研究透過微觀視角檢視遷村想望的在地起源與變遷,並討論紅毛港遷村案對大林蒲人的影響;接著分析畢ye高雄城市發展政策,指出二十一世紀的高市府仍延續1970年代國民黨政府的開發主義,而在地環境運動者與外來環境團體在反開發的環保訴求下,建構出大林蒲環境不正義敘事,然透過田野調查,

卻發現環境正義與反開發運動並非在地日常關懷,反而,1990年代中期至今,在地居民更與周遭工廠發展出近二十年相對穩定的共處關係,顯然單一的環境正義敘事並無法解釋高度遷村民調贊成率之成因,遷村意願更是鑲嵌於地方歷史經濟脈絡中,並受到多方行動者與宏觀政策發展的影響。本研究發現,大林蒲遷村政策在民調中呈現的高贊成率,主要奠基於內部因素上,並受到外部因素的強化:內部因素為紅毛港遷村案為當地帶來的深刻影響,外部因素則為近代城市發展政策下,加諸於高雄西南沿海地區的居住推力,而內部因素更是在地居民視遷村為最終依歸的主要原因,反而,原旨在追求環境保護的環境不正義敘事,卻為政府與偏好遷村者所策略性挪用,以賦予遷村

政策推動的正當性。

想知道高雄市設立基金會最低金額更多一定要看下面主題

高雄市設立基金會最低金額的網路口碑排行榜

-

-

#2.臺北市政府110.09.10. 府訴三字第1106103540號訴願決定書

捐助設立基金共計500萬元;基金會辦理各項業務所需經費,以支用 ... 高雄地方法院(下稱高雄地院)審認犯刑法第342條第1項之背信罪, ... 一項所定最低金額。 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#3.捐助章程 - 財團法人台灣關愛基金會

第二條 本會主事務所設於台北市文山區興隆路三段255 巷8 號,並得視業務需要,經主管機關核准後,設立分事務所。 第三條 本會以辦理社會福利慈善事業、從事國內外及兩岸 ... 於 www.twhhf.org -

#4.2023 低收入戶/中低收入戶標準與資格是什麼?如何申請?福利 ...

本篇會告訴你申請低/中低收入戶資格標準是什麼、有什麼福利、需要準備哪些 ... 高雄市, 家庭平均所得(最低生活費), 動產限額(含存款、股票及投資) ... 於 www.money101.com.tw -

#5.2023 急難救助金》急難救助金申請資格有哪些?不符合怎麼辦?

不用中低收入戶證明,也能向相關單位申請急難救助金,雖然金額不大, ... 別擔心,可以求助民間基金會的急難救助資源,這邊附上民間基金會的窗口聯絡 ... 於 roo.cash -

#6.基金會成立金額"JVTX3WA"

怎么样成立基金_辉夕财经; 获捐金额已超2000万元!梅州市五华县发展乡村振兴共同富裕。 申請設立財團法人高雄市社會福利慈善事業基金會須知- 主管機關 ... 於 um.4dm1nwy.org -

#7.全聯慶祥基金會連6年支持高市實物銀行助弱勢 - Yahoo奇摩新聞

全聯慶祥慈善事業基金會連續6年捐助物資支持高雄市實物銀行,今(28) . ... 高雄市政府社會局局長謝琍琍表示,高雄市以公私協力方式推動設立9處實體 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#8.基金投資規劃專家,享退休找復華|復華投信

基金 投資指定『復華投信』!基金常勝軍, 基金操作追求好而穩定,協助實踐理財目標。"成立超過20年的復華投信,目前資產管理規模超過新台幣4000億元,是國內『非』金控 ... 於 www.fhtrust.com.tw -

#9.「臺東縣政府審查本縣財團法人慈善基金會設立許可及監督要點」

全國性:設立基金最低數額為新台幣參仟萬元。 縣市級:設立基金最低數額為新台幣壹仟萬元。 二、服務範圍跨直轄市或縣( ... 於 law.taitung.gov.tw -

#10.日盛投信-台灣最佳投資團隊,全方位理財專家

本網站提及個股,僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。 於 www.jsfunds.com.tw -

#11.救一個植物人 - 財團法人創世社會福利基金會

[高雄]:幫助植物人常年服務. 創世基金會,堅持『救一個植物人,等於救一個家庭』理念,在全台設立17所植物人安養院,並深入20個縣市各鄉里,提供植物人及重度臥床老人 ... 於 www.genesis.org.tw -

#12.保德信投信誠信‧專業‧創新‧服務‧專業投信基金服務滿足投資人 ...

高雄分公司804高雄市鼓山區明誠三路679號5樓 ... 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧, ... 於 www.pgim.com.tw -

#13.高雄市- 維基百科,自由的百科全書

高雄市 地處臺灣西南部,全市設籍人口約273萬,轄域面積達2,952平方公里,為台灣 ... 級學校、成立慈善福利基金會、提供醫療福利和活動中心等設施。2002年大高雄市寺廟 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.世界年鑑 - 第 1069 頁 - Google 圖書結果

19 日刑事警察局 19 日在桃園市公寓破獲偽造信用卡案,起出 60 餘種、共 6 萬餘張偽造信用卡成品 ... 5 日中國國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長江丙坤 5 日表示, ... 於 books.google.com.tw -

#15.財團法人高雄市三洋維士比集團教育基金會

基金會 創辦人陳玉蓮女士,本於「愛心助人.真誠服務」之人文關懷精神,藉以辦理產學教育與終身學習等各項文教公益活動,期能有助改善社會風氣,增進企業競爭力, ... 於 www.sanyofund.org.tw -

#16.財團法人世豐善智慈善事業基金會- 財務報表暨會計師查核報告

高雄市 前金區80147中正四路211號12樓之6. 12th Fl., - 6, No.211. ... 取得足夠及適切之查核證據,因此本會計師無法判斷是否須對該等金額作必要之調整。 於 www.sfcharity.org.tw -

#17.辦理財政部所定之中央補助直轄市及縣(市)政府取得既成道路 ...

政府之補助額度,由本部訂定最低補助額度,於立法院預算審核通 過後即通知地方政府。 (四) 臺北市及高雄市設立財團法人基金會之補助款新臺幣一千萬元,得 於 glrs.moi.gov.tw -

#18.法規內容-花蓮縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例

券代之。 ... 後,依法向花蓮地方法院聲請登記。 遺囑捐助設立之教育法人,前項申請得由遺囑執行人為之。 第 五 條 教育法人之捐助章程應記載下列事項: 一、目的及名稱, ... 於 glrs.hl.gov.tw -

#19.財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會 - 李長榮集團

李長榮集團志工隊在協助氣爆傷友的過程中發現,由社會所捐助善款仍有部分的事項未能完善,因此在李長榮集團總裁李謀偉先生與志工同仁們的共同捐助下,成立財團法人高雄 ... 於 www.lcygroup.com -

#20.相關實務見解 - 新北市政府電子法規查詢系統

要旨:, 依據行政程序法第160 條及臺北市財團法人暫行管理規則第6 條,公告臺北市推動客家事務相關財團法人設立捐助財產總額之現金範圍,以新臺幣為限,最低金額不得低於新 ... 於 web.law.ntpc.gov.tw -

#21.退撫新制有長壽保障不足風險?銓敘部:多管齊下提高保障

銓敘部表示,基金管理局開放自主投資後,選擇風險程度最低的保守型投資 ... 金專戶累積總金額,也可延長退休金領取時間,以維持退休經濟生活保障。 於 news.ltn.com.tw -

#22.基金選統一,理財更輕鬆 - 統一投信

資料來源:BENCHMARK《指標》雜誌、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會、Lipper ... 單筆最低申購(金額), 3,000元, 單筆最低買回(單位), 餘額不及300單位, 於 www.ezmoney.com.tw -

#23.【慈善】最新徵才公司 - 104人力銀行

財團法人正德社會福利慈善基金會. 高雄市鳥松區社會福利服務業資本額暫不提供員工數80人暫無公司評論. 正德開山和尚上常下律法師秉持佛陀慈悲渡眾精神,弘法利生、扶弱 ... 於 www.104.com.tw -

#24.財團法人「高醫藥學文教基金會」捐助及組織章程

本會設立基金共新台幣貳佰萬元整,由私立高雄醫學大學藥學院校友捐助。 俟本會依法完成財團法人登記後,得繼續接受校友及各界捐助。 第四條. 本會會址設於「高雄市三民 ... 於 pharm.kmu.edu.tw -

#25.申請設立及相關法規 - 桃園市政府-社會局

桃園市政府許可設立之基金會係公益性財團法人,其成立宗旨在解決社會問題,增進 ... 「桃園市社會福利財團法人管理規則」規定捐助財產之最低現金總額為新臺幣1,000萬 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#26.財團法人國家政策研究基金會捐助章程

依第一項第三款至第六款之規定管理運用財產時,不含教育部所定最低設立基金之現金總額。 本會之財產不得存放或貸與董事、監察人、其他個人或非金融機構。 第二十二條本 ... 於 www.npf.org.tw -

#27.澎湖縣教育事務財團法人設立許可及監督自治條例 - 主管法規

第三條設立教育法人所捐助之財產中,其設立基金之現金總額不得少於新臺幣貳百萬元。 第四條設立教育法人,須先依捐助章程設置董事,再由董事向本府申請許可後,依法向 ... 於 law.penghu.gov.tw -

#28.閒錢也能有收益| 富蘭克林‧國民的基金

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金四大優勢. 升息尾聲,聯準會通常會維持利率在高水準一段時間,美國仍將處於高利率環境,而投資標的大多為美國短天期國庫券的富蘭克林坦 ... 於 etrade.franklin.com.tw -

#29.佳心日間照顧中心 - 聖和社會福利慈善事業基金會

財團法人高雄市私立聖和社會福利慈善事業基金會董事長本著「積德勝於積財」之理念,結合政府及社會相關資源,秉持專業精神,結合養生、保健、養護服務,成立聖和老人 ... 於 www.shengho99.tw -

#30.高雄市政府審查社會福利慈善事業財團法人設立許可及監督要點

第二十條 本會最低設立基金現金一千萬元應定存於金融機構,而各項收入除零用金外,均存放金融機構,如有投資於公、民營機構之債、票、券者,應訂定內部控制辦法並陳報主管 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#31.(2330)台積電個股市況總覽- Goodinfo!台灣股市資訊網

成交價, 昨收, 漲跌價, 漲跌幅, 振幅, 開盤, 最高, 最低 ... 雲朗攜手台積電慈善基金會推「就業職訓培力營」 (ETtoday新聞雲 06/07 23:12). 於 goodinfo.tw -

#32.財團法人高雄市慈聯社會福利基金會| 官方網站

「慈聯」乃慈善聯合之意,由十個慈善團體及九名熱心社會公益人士結合而成,提供弱勢民眾至善全面的服務,聯合在地資源,關懷弱勢家庭開創慈善專業: 1. 於 ktl.org.tw -

#33.第一節縣市文化基金會成立背景與發展

文. 化基金會由民間籌措、政府給予等額支應。基金總額以新台幣一十億. 元為目標,分年籌措完成。」此雖為中央之政策方案,但亦 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#34.統一發票3-4月千萬等4大獎項得主99位獎金達2.39億元 - 中央社

金額最低 者,在高雄市鳳山區中山西路85度C開出,幸運兒花1元加購塑膠袋,捧回千萬;金額最高的一張,民眾在屏東縣高樹鄉全家超商,花2000元買遊戲點數,喜 ... 於 www.cna.com.tw -

#35.高雄市審查教育文化藝術事務財團法人設立許可及監督要點

四、設立之法人所捐助之財產中,其設立基金之現金總額須足以提供設立目的事業所需之經費,其教育事務法人不得少於新臺幣一千萬元;文化藝術事務法人不得少 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#36.高雄母港郵輪波連波- 其他 - 旺得富理財網

陳市長說,郵輪過去都是靠掛基隆港比較多,大概達9成,今年靠掛高雄應會超過4成,這都是台灣港務公司跟市府團隊共同努力,當然也會帶來大量的觀光客,所以 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#37.基金與經費- 組織章程 - 財團法人海峽交流基金會

1990年11月21日召開海基會捐助人會議,由原始捐助人共同捐助基金新臺幣(以下同)6億7,000萬元成立;1991年至2020年陸續收到各界捐助款計14億7,300萬元,合計法定基金 ... 於 www.sef.org.tw -

#38.計程車15日前應投保150萬旅客責任險高市交通局 - 風傳媒

為保障乘客搭乘安全,交通部近日公告,依公路法第65條第3項及第81條規定,自15日起,計程車客運業應投保每名乘客新台幣150萬元以上旅客責任險, ... 於 www.storm.mg -

#39.星星兒社會福利基金會

目標金額: $200,000 ... 為迎接4月2日『世界自閉症關懷日』,基金會於4月1日假高雄市東金公園2樓里民活動中心舉辦『星星同樂嘉年華』 ... 社團法人高雄市自閉症協進會. 於 www.starfamily.org.tw -

#40.96 年度中央對直轄市、縣(市)政府執行社會福利績效考核 ...

一、該府公益彩券盈餘全數編列於該縣社會福利基金附屬單位預算,96 年度歲 ... 實施民眾急難救助自治條例,高雄市社會救助金專戶勸募及運用辦法,高. 於 www.sfaa.gov.tw -

#41.玫瑰Giving卡 - 台新銀行

... 台新證券 · 台新投信 · 台新大安租賃 · 文化藝術基金會 · 公益慈善基金會 ... 各縣市路邊停車費(臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、高雄市)、透過 ... 於 www.taishinbank.com.tw -

#42.新創投資抵減門檻鄭文燦拋降為50萬、成立5年內

個人投資新創公司投資抵減,規定須成立未滿2年、且投資金額達100萬元,行政院副院長鄭文燦今天表示,2年應該延長為5年,投資門檻也可降為50萬元, ... 於 news.pchome.com.tw -

#43.壹仟零柒拾壹萬壹仟元整。 - 財團法人王振生翁文教慈善基金會

第二條:本會設址於高雄市新興區復興一路57號 12F ... 本會依前項第三款、第四款管理使用財產時,不得動支主管機關訂定最低設立基金之現金總額。 於 www.wang-foundation.org -

#44.「財團法人條例」之立法精神與推動工作

依民法規定許可設立財團法人之組織與運作,依. 本法之規定;其他法律有特別 ... 法人設立的最低基金額度亦呈現「一國多 ... 一千萬元,如台中市、台南縣市、高雄縣、. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#45.最新消息: 高雄市教育基金會

高雄市 教育事務財團法人設立時,其捐助財產之最低總額為現金新臺幣一千萬元。 [公告] 財團法人慶章文教基金會業經本局核准解散. 人氣610. 於 ef.kh.edu.tw -

#46.新創投資抵減門檻鄭文燦拋降為50萬、成立5年內 - 華視新聞網

(中央社記者溫貴香台北9日電)個人投資新創公司投資抵減,規定須成立未滿2年、且投資金額達100萬元,行政院副院長鄭文燦今天表示,2年應該延長為5年 ... 於 news.cts.com.tw -

#47.醫療救濟 - 高雄榮民總醫院

第二十條本會最低設立基金一千萬元不得動支;最低設立基金以外之捐助. 基金,非經召開董事會議,並有董事三分之二以上出席,出席董. 事三分之二以上之同意後報經主管機關核定, ... 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#48.身心障礙者自立生活支持服務中心試辦計畫

[機關地址] 900屏東縣屏東市自由路527號 ... [預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0元 ... [廠商名稱]財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會 於 www.pthg.gov.tw -

#49.社區照顧福利服務互助系統 - 彭婉如文教基金會

培訓保母、家事、坐月子培訓班,發展「到府」、「坐月子」保母。 2001.02.15. 承辦高雄市單親家庭服務中心。 2001.04. 成立「社區福利 ... 於 www.pwr.org.tw -

#50.捐款方式 - 華山基金會

華山總會戶名:華山基金會. 為落實「在地老化」理念,本會於各地成立愛心天使站,服務在地三失(失能、失智、失依)長輩,善士 ... 輸入捐款金額(最低100,最高20,000) 於 www.elder.org.tw -

#51.杏和聯合會計師事務所

杏和聯合會計師事務所有最專業之服務團隊,由台大、政大、陽明、台北大學的會計師與台大、政大的律師、估價師所組成專業服務團。 於 www.twmed.com.tw -

#52.基金會成立步驟

非營利組織網,基金會成立人數,新北市設立基金會最低金額,台北市設立基金會最低金額,社團法人基金會 ... 主管機關:高雄市政府社會局(以下簡稱本局)。 於 az.portauthoritypolicememorial.org -

#53.登入| 中租投顧

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證 ... 於 www.ezfunds.com.tw -

#54.國泰投信

國泰投信基金理財網|我們秉持「往下紮根、向上成長」的理念及「用心經營、客戶第一」的精神,持續開發多元創新的基金產品及服務,用最嚴謹、負責的態度,提供客戶專業 ... 於 www.cathaysite.com.tw -

#55.天公疼憨人 喜憨兒 - 台灣光華雜誌

喜憨兒基金會的前身是「高雄市智障者福利促進會」,民國84年成立「喜憨兒文教基金會」,90年擴大為全國團體,以「喜憨兒」這個討喜的名稱打響了知名度。 於 www.taiwanpanorama.com -

#56.社團法人高雄市身心障礙團體聯合總會> 專家學者座談會> 身障 ...

提案一提案委員:王道鵬委員案由:請高雄市政府成立通用設計推動小組,並由府層級掌管 ... 月補助,最高補助211 萬元(服務人數80人),最低補助30 萬元(服務人數6人)。 於 www.unionkh.org.tw -

#57.高雄創世基金會 - Sklep Lots of pots

二、申請設立財團法人高雄市福智慈善基金會成立宗旨福智慈善事業基金會秉持上日下常老和尚慈悲為懷、人飢己飢、人溺己溺的精神,透由諸多在「急難救助」、 ... 於 lotsofpots.pl -

#58.群益投信理財網|讓一群人受益,最懂你的基金好朋友

群益投信理財網|矢誌讓客戶最得「益」的事。我們是掌握市場投資理財趨勢的提供者;主要目標客戶為法人客戶、高資產客戶及一般投資大眾,高品牌信任度加上投資基金績效 ... 於 www.capitalfund.com.tw -

#59.第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉屏東縣選舉實錄

成立 原住民族觀光學院,培育高階餐飲旅遊人才,發展原鄉觀光。 ... 多次獲獎並常受邀至部落、學校及各國外放映原住民族電視台諮議委員原住民文化事業基金會董事國家通訊 ... 於 books.google.com.tw -

#60.雙連社會福利慈善事業基金會 :: 長照機構資訊網

長照機構資訊網,雙連基金會幫助失能及經濟弱勢的家庭,提供適切的長期照護,邀請您一同關懷社區, ... 於雙連新莊社福中心開辦以實證研究為設立基礎的「新北雙連樂. 於 longtermcare.imobile01.com -

#61.咒術迴戰展高雄場 - udn售票網

故事講述當人們產生負面情緒會形成危害人類的「咒靈」,導致每年在日本都有超過一萬人「不明死亡」或「失蹤」,唯有咒術師才能與之咒靈戰鬥、祓除咒靈。本作主角虎杖悠仁 ... 於 tickets.udnfunlife.com -

#62.為何有錢人都會成立基金會? - Mobile01

國外明星與富豪很常為子女成立教育基金的目的是避稅+遺產稅?成立的最低門檻是資本額多少?假設今天富豪捐款給自己成立的所謂基金(有時掛名慈善)是否可 ... 於 www.mobile01.com -

#63.新光投信理財網

本公司發行之基金或總代理之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不 ... 於 www.skit.com.tw -

#64.高雄市財團法人社會福利慈善事業基金會名冊

服務項目:. 1.有關兒童、身心障礙者福利事項. 2.有關老人福利事項. 3.災變救助事項. 4.有關貧病救濟、急難救助、偏遠小學助學事項. 5.其他有關社會福利慈善事業、醫療 ... 於 www.tpk.moj.gov.tw -

#65.統一發票3-4月中獎清冊1元買塑膠袋抱走千萬| 稅務法規

特別獎(1000萬元)中獎發票部分,消費金額最低的一張,在高雄市鳳山區85度C花1元買塑膠袋,就獲財神爺眷顧,中千萬大獎;合計6張中獎發票消費金額 ... 於 money.udn.com -

#66.第一章緒論 - SRDA

者,設立最低金額為新台幣二千萬元;而縣市級之社福基金會,設立最低金額為. 新台幣一千萬元。 ... 楊東震(1995) 高雄市醫院行銷之研究:市民選擇醫院之重要影響因素. 於 srda.sinica.edu.tw -

#67.高雄市文化藝術事務財團法人申請設立許可、業務執行參考手冊

高雄市 政府文化局 ... 公營事業共同捐助成立,且其捐助財產合計超過該財團法人基金總額 ... 財團法人設立時,其捐助財產總額,應足以達成設立目的;其最低總額,. 於 www.khcc.gov.tw -

#68.2023青年創業貸款申請條件.流程有哪些?青創 ... - AlphaLoan

依照個人信用條件,免費、免聯徵一次取得多家銀行信貸的利率、額度、過件率報告。 青年創業貸款方案內容. 青年創業貸款方案, 內容說明. 申請條件, 成立 ... 於 www.alphaloan.co -

#69.財團法人成立金額|VRYBRFL|

Updated Jun 4, 2023. 財團法人台北市北投文化基金會- PTCF; 本府各主管機關所主管財團法人之設立捐助財產最低總額 ... 於 fm.leatherheadpestcontrol.co.uk -

#70.設立基金會最低金額 :: 非營利組織網

非營利組織網,基金會成立人數,新北市設立基金會最低金額,台北市設立基金會最低金額,社團法人基金會成立要件,如何申請慈善基金會,基金會類型,基金會成立目的,文教基金 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#71.錠嵂藍鵲社會福利基金會

超商代碼繳費,本會將支付每筆30元的手續費(超商繳費單筆捐款最高上限6000元)。因行政作業支出緣故,建議最低捐款金額需達100元。 於 www.lawbrokerlove.org.tw -

#72.財團法人千佛山慈善基金會捐助章程修正條文對照表

第二條:本基金會主事務所設於高雄市左營第二條本會主事務所設於高雄市在 ... 助成立,捐助金額為新台幣參仟萬元 ... 立,捐助新臺幣參仟萬元為設立基. 於 www.judicial.gov.tw -

#73.財團法人設立門檻2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

... 和熱門話題資訊,找設立基金會最低金額,財團法人成立條件,財團法人成立金額在2022年該注意什麼?財團法人設立門檻在2023的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞網. 於 year.gotokeyword.com -

#74.醫療財團法人南迴基金會 - 思遠資訊

醫療財團法人南迴基金會. ... 服務(2006年於大武急救站成立),另一方面將簡陋的衛生所爭取改建為醫療大樓(2009年啟用)。 ... 捐款金額: (捐款)最低金額為NT$100. 於 4141slmf.eoffering.org.tw -

#75.世界卡- 信用卡介紹 - 國泰世華銀行

使用信用卡代扣定期定額基金恕不累積小樹點(信用卡)。 信用卡代扣基金每筆最低申購金額NT$3,000、最高申購金額NT$30,000;每月最高申購金額以世界卡正卡持卡人信用額度為限 ... 於 www.cathaybk.com.tw -

#76.國內非營利組織管理法規之研究

法人為高,故主張應降低財團法人設立基金之門檻,惟為避免金額. 過低造成社會資源之濫用與浪費,本條例明訂以以目前各部會最低. 額度新台幣一百萬元作為財團法人設立 ... 於 research.ncnu.edu.tw -

#77.社團法人高雄市惠急慈善會 - Facebook

經累積各方善心人士之愛心捐款及會務人員的奔波籌備, 於99年8月18號由高雄縣縣政府社會處核准設立『財團法人高雄縣私立小天使家園』(簡稱『 ... 於 www.facebook.com -

#78.我該設立基金會進行節稅規劃嗎?

公益財團法人之設立,依捐助章程或遺囑為之。其捐助財產,除以現金外,得以其他動產、不動產或有價證券代之,依照不同業務性質,有其最低捐助財產 ... 於 www.kspcpa.com -

#79.投保金額分級表 - 衛生福利部中央健康保險署

801663高雄市前金區中正四路259號 · 東區業務組:(03)833-2111 970009花蓮縣花蓮市軒轅路36號. 健保署本部電話:. 電話 (02)2706-5866. 服務時間:. 於 www.nhi.gov.tw -

#80.夢想啟動‧擦亮青春- 112年善慧恩培力中心服務計畫| 線上捐款

善慧恩基金會看見了孩子們面臨的危險困境,選擇在青少年人口更多、社會環境更複雜的都會區-高雄市, 設立高屏地區第一所「一站式青少年培力服務」 ... 於 www.gwg.org.tw -

#81.財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

財團法人門諾社會福利慈善事業基金會. ... 文案; 捐款. 113年度守護東部老人暨身障弱勢家庭照護計畫. 1%. 目前金額: $536,340. 目標金額: $50,000,000 ... 於 www.mf.org.tw -

#82.決標公告 - 政府電子採購網

807 高雄市 三民區 鼎富路61號12樓. 廠商電話. (07) 3105569. 決標金額 ... 職稱:文發中心主任所任工作:綜理文化政策研訂、文化交流推動、文化基金會設立監督、行政 ... 於 web.pcc.gov.tw