鹿港社大課程表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡傳暉,唐光華,鄭秀娟,顧忠華寫的 學習新典範的誕生:文山社大20年記 和Fanyu的 手繪台中日和:快與慢、晴與雨、南與北的中間生活都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人事興信錄 - 第 38 卷,第 1 期 - Google 圖書結果也說明:ta 中量“中 ts 立 1 年出|港社工具 4. ... 文專攻)東京理科大教養部、宇都宮大教獎邵名講師二男錯癌昭% B6 生、東大文学部卒、同大学院博士課程满期退学、文学修士国立 ...

這兩本書分別來自開學文化 和啟動文化所出版 。

國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 邱博舜所指導 黃秀蕙的 台南地區台灣傳統廟宇大方堵剪黏藝術之研究 (2018),提出鹿港社大課程表關鍵因素是什麼,來自於剪黏、大方堵、建築裝飾、齣頭、何金龍、王保原、葉進祿。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 博物館研究所 黃貞燕所指導 葉萱萱的 「北廠開門!」—臺北機廠文史守護聯盟的公民參與及遺產詮釋 (2018),提出因為有 公民參與、遺產詮釋、社群、臺北機廠、臺北機廠文史守護聯盟的重點而找出了 鹿港社大課程表的解答。

最後網站影/學無止境!鹿秀社區大學-111年秋季班靜態成果展 - 觀傳媒則補充:鹿秀社區大學-111年秋季班靜態成果展. ... 各自的特色課程,而鹿秀社區大學,獨特具藝術美學的傳統及現代工藝課程,可說是鹿港社區大學的最大亮點。

學習新典範的誕生:文山社大20年記

為了解決鹿港社大課程表 的問題,作者蔡傳暉,唐光華,鄭秀娟,顧忠華 這樣論述:

1998年9月28日,台灣第一所社區大學—臺北市文山社區大學誕生了!許多懷抱改革理想的年輕人,熱情地投入社區大學,參與社會改造。相較於主流社會的汲汲營營,社大的教師與學員,普遍有著一種單純的理想性格,學習是他們生活中的一大重心。本書記載著這一群人的故事,以及這一群人所創造出來的一種值得珍惜的生命樣態,與新的學習風貌。 回顧20年前的〈社區大學開鑼宣言〉正式宣告:「我們認為知識必須從學院中解放出來,使成為全民的資產,不能對平民大眾學習的可能性預設成見,阻斷其學習機會。」本書正是從理念面和實務面述說了文山社大一路走來的堅持和調適,並朝向社大2.0邁進。

台南地區台灣傳統廟宇大方堵剪黏藝術之研究

為了解決鹿港社大課程表 的問題,作者黃秀蕙 這樣論述:

本論文藉由研究台南地區佳里和安平剪黏匠派施作之廟宇大方堵剪黏,調查其師承與作品分布,逐步建立較為完整的作品資料。由於國內剪黏匠派習慣裝飾位置與手法有異,以及技術門檻和費用同樣高昂,是以大方堵剪黏在台南以外地區甚少見到。本研究是國內首次專文分析台南大方堵剪黏畫面構圖,並將殿堂建築視為主景,研究成果將有助於世人瞭解在地特有的廟宇建築裝飾藝術,日後可成為修復時的佐證資料。 明鄭時期王爺香火信仰隨著漢人移民在台南落地生根,清領時期街市形成,鹽分地帶的聚落百姓陸續興修學甲慈濟宮、佳里金唐殿、佳里興震興宮,清代中期請來葉王裝飾三座廟宇建築交趾陶。日治時期潮州剪黏匠師何金龍與其師兄前來修復,以陶瓷

剪黏取代葉王交趾陶,並在對看牆上開創製作廣東地區亦甚少見到的大方堵剪黏裝飾藝術形式。戰後初期隨著台南本土匠師修復這三座廟宇:主要是佳里何金龍剪黏匠派的王保原藝師,以及安平洪華剪黏匠派的葉進祿藝師。他們觀摩、仿製何金龍大方堵剪黏作品,因而直接或間接習得技藝風格,進而擴散至台南市全區。 剪黏大方堵的「大方」兩字應由木匠用語延伸而來,指形狀方正具有體積的物件或空間。大方堵壁堵形狀固定為直向或橫向長方形,主要安置在三川殿步口、天井、主殿的對看牆面上,為信眾進入廟宇祭祀行走的動線,在此形成一整列排序的視覺藝術,如同觀看另一種傳統民間戲曲藝術。大方堵主題使用人物故事,傳達廟宇的社會教化功能。匠師以「

齣頭」稱呼每一堵故事題材,戲曲名詞「折子戲」是「齣頭」的通俗用語,廟宇剪黏大方堵實為廟宇牆面上搬演的傳統戲曲儼然成形。

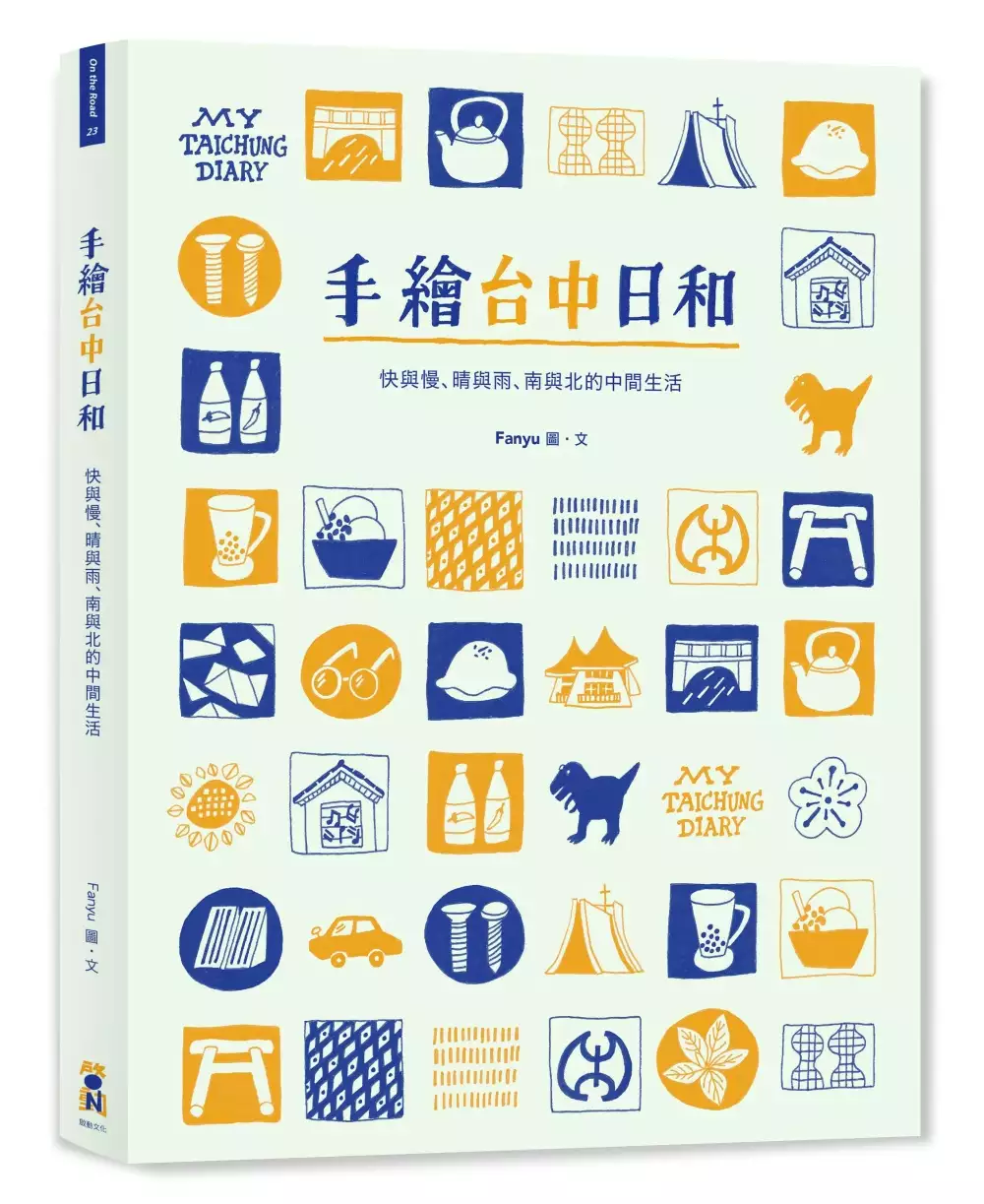

手繪台中日和:快與慢、晴與雨、南與北的中間生活

為了解決鹿港社大課程表 的問題,作者Fanyu 這樣論述:

我是台中人,因為住在這裡而想更了解關於她的一切; 因為更多了解而一層一層疊上對她的愛。 我想我所有的學習與積累,都是在練習如何向他人述說家鄉的美。 謝謝台中,這塊撫育我的土地,這片照耀我的日光。 「家鄉」?是出生地?是成長地?還是工作、居住最久的地方呢? 講到台中,往往讓人聯想到太陽餅、逢甲夜市跟宮原眼科,療癒系插畫家Fanyu的第四本手繪作品,將腳步帶回她所居住生活的台中。將人生至今的30年歲月,與台中這片土地的連結,拿出來翻了翻、抖了抖、曬了曬,在新發現中有早已遺忘的兒時回憶,從習以為常的街角風景窺看到了昔日城市風華,在每天的日常中挖掘出台中獨有的小事,作為一個台

中人,記錄下專屬於這座城市的生活型態及共同記憶。 從小喝到大的是「美乃屋」的木瓜牛奶,然後當然要配上一份烤土司;開業超過30年,「靜宜早點」的各種燒餅、餡餅,豢養著南區人的胃;想要一段綠川畔的寧靜午餐時光,及滿足心靈的閱讀書單,就到「一本書店」;參加了文山社區大學,由黃慶聲老師開的「走讀台中」課程,重新認識了這座城市的過往;從好友那得知最想念的老麵店「麵哥麵嫂」重出江湖,隔天馬上衝去一解相思愁的激動;每個台中高中生的年輕歲月,「水利尊賢大樓」絕對佔有一席之地;在甜甜圈店「haritts」打工,工作之餘也獲得珍貴的人生滋養……一字一句、一筆一畫,她筆下的台中面貌,鮮活得好似也成為你我的一部

份記憶。 ▲鐵道以南 身為台中人,讀的是台中路上的台中高農附設幼稚園和台中國小,早餐買「東泰西點」或「光復饅頭」,戶外教學要先去外帶一盒「真好吃壽司」放在背包裡出遊,求學階段每件制服都是在對面「中昌百貨店」購買,「國際照相館」從相片裡參與了我們家每件大小事,對面則是我小二上書法的第一個教室,還有週末全家一起租片的百視達、在小林配的第一副眼鏡……如果說「過去的積累」是構成一個人性格的基底,那台中路便是我體內的一條血脈。 ▲城中城 中區保有一切我所喜愛的元素:日治時期或現代主義建築、適合散步的騎樓街道、舊招牌字體、長滿灰塵的老文具店、百年麵包鋪、客人和店主都傳承了多代的小吃……

城市是有機的,未來會如何發展難以預知,若市民們能一同抱持著「想讓『在台中生活』變得更有趣、更好玩」的心情,城中城便能逐漸恢復生命力。 ▲街區之西 常去的館子、咖啡廳、書店、藝文展覽……多半在這區,所以無論是和朋友相約聚會,或是要找服務業性質的工作都會來此,對我而言,兼具了社交娛樂的功能。通勤路上騎經柳川、上課前的空檔沿著梅川散步、打工下班後在市民廣場慢跑運動……街區之西乍看年輕,但也能在喧鬧中覓得靜謐、明快間找到放鬆。 ▲台中人聊台中 同樣居住在台中,來自不同領域的9組朋友,有獨立書店店主、小說創作者、廢墟攝影師、移居台灣的日本人……他們眼中的台中樣貌、自己閒暇時候的去處、

會推薦給外地朋友的台中路線。當然,也有Fanyu自己的回答:「最喜歡冬天的暖陽,以前剛從台北搬回來時,常常會入迷的看著陽台的冬衣被日照擰乾,或是用力吸著有陽光味道的厚被子。」 ▲帶你更多認識一點道地台中 散落於台中各區的冰果室、最能代表台中飲食文化的茶店、Fanyu私心推薦的台中伴手禮及紀念品,還有讓你更深入了解台中的台中讀物。不是最紅打卡名店名單,卻是最接地氣的日常風景。 這本書照例不是觀光取向、不是導覽手冊,篩選標準完全是添加了回憶啊情感啊的個人偏好,就算介紹店家也是以沉穩而非花俏、老派而非新潮、樸實而非噱頭為主。「這些地方幾乎都是距離我住處方圓五公里範圍內(還好我常搬家)

,有些新發現、有些人推薦、有些老習慣;同時這些也是我的偏愛、我選擇生活在這座城市的理由。」 世界最美書店「京都惠文社一乘寺店」也驚艷, 療癒系插畫家Fanyu這次也要以手繪與文字,將認真生活的感動片刻完美封存。

「北廠開門!」—臺北機廠文史守護聯盟的公民參與及遺產詮釋

為了解決鹿港社大課程表 的問題,作者葉萱萱 這樣論述:

隨著2003年UNESCO提出《護衛無形文化遺產公約》,當代文化遺產研究中的「社群」已然成為重要課題。更多的研究趨向關注社群主體的遺產詮釋過程,而非僅以科學客觀的價值定義文化遺產,此現象展現了文化遺產概念由「事物」到「過程」的轉變。2008年,ICOMOS進而以《艾蘭姆憲章》明定「遺產詮釋」的當代意義,其目的在於建構更加複雜的溝通過程,進而引發多元的遺產價值,製造更廣闊的公共領域。近年臺灣的文化資產保存運動不乏公民參與的身影,甚至成為公民意識展現的公共領域。本研究以公民運動保存脈絡下的臺北機廠保存事件為例,以參與該事件的「臺北機廠文史守護聯盟」為研究對象,透過文獻蒐集與田野調查,理解該社群於

臺北機廠保存事件中的公民參與行動與遺產詮釋觀。本研究發現臺北機廠文史守護聯盟的行動目的在於為臺北機廠打開更大的遺產詮釋可能,其所進行的遺產詮釋目的不在傳達唯一的臺北機廠價值,而是希望透過行動促進溝通。在這樣的過程中,文史盟更在意如何觸及鐵道或文化遺產的非專業者,透過詮釋引發更多對話,讓公民也能對北廠議題進行反饋。文史盟的行動議題選擇與社群成員的背景有關,亦緊貼時代脈動,十分有機,難以專業化的方式分工,如此使得文史盟的遺產詮釋難以預測,但也使文史盟累積出穩定的社群情感,成為維持團體持續討論的動力。博物館在欲與類似的公民社接觸時,不應將關係建立視為結果論的標的任務,而該意識到公民社群的工作想像並不

見得與公部門的工作模式相符。如何讓公民能量在博物館的日常工作,甚至是非文化遺產專業的脈絡中累積延伸,應是更能長程規劃的面向。

想知道鹿港社大課程表更多一定要看下面主題

鹿港社大課程表的網路口碑排行榜

-

#1.文化觀光-藝文展覽及講座活動 - 鹿港鎮公所

鹿秀社區大學110年春季靜態成果展,訂於5月13日至6月20日在鹿港鎮圖書藝文中心展出,此檔展覽以社大春季班所開設的課程為主,歡迎各界踴躍來觀賞。 於 www.lukang.gov.tw -

#2.2023 台北e 大志工基礎訓練 - kuaetui.online

士林社區大學校務志工招募教育類2022-05-03. 為了讓即將成為志工們的熱心夥伴們了解問題的答案,衛生福利部設計了一套「志工基礎訓練課程」,不論您想從事那一類的志 ... 於 kuaetui.online -

#3.人事興信錄 - 第 38 卷,第 1 期 - Google 圖書結果

ta 中量“中 ts 立 1 年出|港社工具 4. ... 文專攻)東京理科大教養部、宇都宮大教獎邵名講師二男錯癌昭% B6 生、東大文学部卒、同大学院博士課程满期退学、文学修士国立 ... 於 books.google.com.tw -

#4.影/學無止境!鹿秀社區大學-111年秋季班靜態成果展 - 觀傳媒

鹿秀社區大學-111年秋季班靜態成果展. ... 各自的特色課程,而鹿秀社區大學,獨特具藝術美學的傳統及現代工藝課程,可說是鹿港社區大學的最大亮點。 於 www.watchmedia01.com -

#5.交通部觀光局-觀光資訊網

台灣現存最古老的鹽田,不僅將特殊的瓦盤鹽田保留下來 台灣現存最古老的鹽田,不僅保留特殊的瓦盤鹽田,並延續百年曬鹽技法,更透過環境教育課程傳承及宣揚日益式微的曬鹽 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#6.影/學無止境!鹿秀社區大學-111年秋季班靜態成果展 - 蕃新聞

... 鹿港鎮長許志宏說,彰化縣共有七所社區大學,分別發展各自的特色課程,而鹿秀社區大學,獨特具藝術美學的傳統及現代工藝課程,可說是鹿港社區大學 ... 於 n.yam.com -

#7.課程資訊 - 鹿秀社區大學

課程 資訊 ; 北管~架座曾躍泉. 19:00 ~ 21:00 ; 傳統玉石雕作王文新. 18:30 ~ 20:20 ; 活力瑜珈江麗津. 09:00 ~ 10:50 ; 廣場樂舞江麗津. 14:00 ~ 15:50 ; 時尚愛美運動~ ... 於 ls.ccu.org.tw -

#8.嬰兒與母親 6月號/ 2016 第476期 伊能靜:「當媽媽真幸福!」

若有任何課程上的疑問,請治客服電話:講師:專業講師講師: 1 . ... 須付費) |講師:專業講師地點:鹿港統一渡假村(彰化縣鹿港鎮中*· X 口 1 口當勞 1 段 277 號)講題: 1 . 於 books.google.com.tw -

#9.鹿秀社大春季班靜態成果展 - Yahoo奇摩新聞

鹿秀社區大學今年春季靜態成果展於昨(十二)日至六月十九日在鹿港鎮圖書藝文中心展出,本次成果展以社區大學春季班所開設的課程為主,有書法、木雕、 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#10.【軍友社社員代表大會】貢獻一己之力傳遞正能量 - 青年日報

林基財分享,曾與宜蘭縣軍人服務站一同慰問部隊受傷官兵,藉由實際探訪,給予實質的幫助,感受「軍民一家」的溫馨,傳遞正向能量。 新北市進出口商業 ... 於 www.ydn.com.tw -

#11.鹿秀社區大學-網頁設計BuyersLine

年表:鹿港社區大學:民國93年6月由彰化縣政府主辦,教育局統籌規劃辦理。 「鹿港社區大學」成立以來經歷了三個不同階段的轉變,從93年到96年共7期,是由 ... 於 www.buyersline.com.tw -

#12.新北高中- 新北高中

新北高中:全校有51班約2000位學生,包括體育班,音樂班,校地約7.8公頃,綠草如茵,鳥語花香,黑冠麻鷺,喜鵲,椋鳥,五色鳥,紅磚式建築共有5棟. 於 www.ntsh.ntpc.edu.tw -

#13.各地就業服務據點 - 台灣就業通- 找工作

找工作 · 找人才 · 找課程 · 微型創業 · 技能檢定 ... 找人才 · 找課程 · 微型創業 · 技能檢定 · 網站導覽 · 新手上路 ... 鹿港就業服務台>> (檢視明細) (地圖). 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#14.國立恆春工商

【轉知】112學年度國立高級中等學校校長遴選簡章(含積分表). 人事室. 2023-05-24 ... 彰濱工業區服務中心(鹿港、線西、崙尾)周遭海域水深危險,不宜從事水上活動. 於 www.hcvs.ptc.edu.tw -

#15.【疫情下的社大日常】鹿秀社大找回人跟人互動的溫度

鹿秀社大有兩個校區,鹿港分校位於鹿港圖書藝文中心三樓,基本上是專屬於社大的空間;秀水分校則位於秀水 ... 佩玲主秘說:「我常常覺得,來報名社大課程是一種衝動。 於 www.napcu.org.tw -

#16.臺中市立臺中工業高級中等學校

配合第四區管理處台中服務所辦理台中市南屯區春安路與春安一街交叉口東27米用戶用水新裝工程停水。more... 於 tcivs.tc.edu.tw -

#17.鹿港社區大學20:202023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

課程 資訊- 鹿秀社區大學 · http://www.ccu.org.tw/product.php?CNo=20... 秀水分校111春季· 鹿港分校111春季· 社團專區· 社區發展課群... 18:30 ~ 20:20. 星期二. 於 year.gotokeyword.com -

#18.分行據點 - 中國信託

網路銀行 · 個人金融 · 小型企業 · 法人金融 · 境外私人銀行 · 服務據點. EN. 登入/ Log in 登出. 一般登入; QR Code 登入. 大寫. 大寫. 登入/ Log in. 手機登入中. 於 www.ctbcbank.com -

#19.2023 台南市教育局網站 - hilehurda.online

轉知彰化縣政府辦理「2022鹿港慶端陽系列活動-國際龍舟錦標賽」訊息。. 2022-03-17. ... 修畢托育人員專業訓練課程需通過保母人員技術士技能檢定方可取得技術教育團隊. 於 hilehurda.online -

#20.營業據點 - 元大證券

元大證券致力於商品及服務創新,創造24小時數位化金融圈,使用人工智慧及大數據技術提供全智能選股下單投資利器,打造交易理財入口平台,結合新種業務為投資人提供一站 ... 於 www.yuanta.com.tw -

#21.所社區大學,加上鹿港社大即為第 - 中州科技大學:深度報導

公告內容. 【媒體中心報導】由鹿港鎮公所主辦的鹿港社區大學,這學期開始由本校承辦,4月10日在鹿港鎮公所召開課程說明會,並於即日起受理報名。鄭詩華副校長表示,鹿 ... 於 www.ccut.edu.tw -

#22.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

鹿港 店. 中部| 彰化. 鹿港店. 地址:彰化縣福興鄉文化街100號電話:04-776-0096 ... 並多元化提供同仁學習、進修的管道,成為業界首創將實體操作課程融合E化學程的 ... 於 www.ald.com.tw -

#23.2023 台南市教育局網站 - laosaet.online

轉知彰化縣政府辦理「2022鹿港慶端陽系列活動-國際龍舟錦標賽」訊息。. 2022-03-17. ... 修畢托育人員專業訓練課程需通過保母人員技術士技能檢定方可取得技術教育團隊. 於 laosaet.online -

#24.彰化鬼步舞-寂寞放了火2023鹿秀社區大學成果展暨課程博覽會 ...

彰化鬼步舞-寂寞放了火2023鹿秀 社區大學 成果展暨 課程 博覽會鹿秀 社大 - 鹿港 鬼步舞班活動地點: 鹿港 公會堂時間: 2023.02.12. 於 www.youtube.com -

#25.課程表-彰化縣社區大學聯合服務網

社區大學 班別 課程類型 課程名稱 上課地點 授課教師 鹿秀社大 2022 春季班 2022‑03‑07 生活藝能課程‑藝術類 張遷碑習作 鹿港圖書藝文中心 黃... 鹿秀社大 2022 春季班 2022‑03‑07 生活藝能課程‑藝術類 卡林巴琴 鹿港圖書藝文中心 王... 鹿秀社大 2022 春季班 2022‑03‑07 生活藝能課程‑藝術類 楷隸書法初學 鹿港圖書藝文中心 許... 於 ccswc.chc.edu.tw -

#26.彰化社區大學課程表 :: 非營利組織網

非營利組織網,彰化救國團課程,彰化慈濟社區大學課程表,彰化免費課程,和美社區大學,員林社區大學課程,彰化社教館課程,鹿港社區大學課程,彰化勞工大學. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#27.石斑魚的故鄉永安區有譜了!高市啟動鄉村地區整體規劃 - 風傳媒

見面會從高雄出發侯友宜:我是中華民國養大的小孩,要照顧這個國家 ... 鹿港中隊義消「楊忠宸先生」遺愛捐贈救災指揮車提升消防戰力. 於 www.storm.mg -

#28.課程查詢-彰化社區大學

112春季招生簡章(背面課程).pdf . 500彰化縣彰化市福山街348號服務時間:週一至週五13:00~21:00 聯絡電話:04-7376545 電子郵件:[email protected] ... 於 chcu.org.tw -

#29.彰化縣樂齡學習網

... 二水鄉樂齡學習中心(另開新視窗) · 員林市樂齡學習中心(另開新視窗) · 二林鎮樂齡學習中心(另開新視窗) · 鹿港鎮樂齡學習中心(另開新視窗) · 大村鄉樂齡學習 ... 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#30.課程查詢 - 全國社區大學教育資訊網

課程名稱 社區大學 老師 費用 開課狀態 年度期別 上課日期 流行烏克彈唱線上班(二) 高雄鳳山社大 蔡哲偉 1000元 正常開課 112年春季班 2023/07/2... 流行吉他彈唱線上班(二) 高雄鳳山社大 蔡哲偉 1000元 正常開課 112年春季班 2023/07/2... 自己做功夫創意皂(週六班 ) 高雄鳳山社大 謝淑娟 1000元 正常開課 112年春季班 2023/07/0... 於 cc.moe.edu.tw -

#31.臺北市立陽明高級中學| 多元學習、積極行善、國際視野

2023-05-25, 臺北市學科平臺112學年度兼任助理課程輔導員遴選 附件 ... 2023-05-24, 經濟部工業局彰濱工業區(鹿港、線西、崙尾)周遭海域不宜從事水上活動 附件 ... 於 www.ymsh.tp.edu.tw -

#32.彰化縣103年度社區大學師資專業知能研習簡章

二、績優課程由各社區大學推薦1-2位教師,推薦表(如附件一)請各社區大學於106年7月25日(二)前逕寄鹿秀社區大學(彰化縣鹿港鎮街尾里龍舟路22號)彙整,將經主辦單位 ... 於 www.rstcc.tw -

#33.晴天雨天都好玩!彰化10個室內景點推薦,老屋控、鐵道迷

和興青創基地地址:彰化縣鹿港鎮中山路108-8號電話:04-7770908 ... 磚頭,透過DIY 相關課程與活動,讓旅客更能了解磚瓦對於台灣經濟發展與歷史過往。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#34.鹿秀社區大學 - 單點英文

彰化縣102 年度社區大學師資專業知能研習課程表日期時間課程內容講師時數 ... 鹿秀社區大學(簡稱本校)是由鹿港社區大學及秀水社區大學於民國99年3月起 ... 於 kn.milliondollarquartetlive.co.uk -

#35.國中國小各校版本查詢 - 康軒文教集團

社群服務 ... No.11, Ln. 218, Sec. 2, Zhongxing Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231037, Taiwan (R.O.C.) TEL:886-2-2918 ... 於 www.knsh.com.tw -

#36.STUDIO A

最新課程. 維修專區. 會員福利總覽 ... iPhone 14 Pro (6.1吋/256GB) / 四色|贈總價值$6250大禮包 ... MacBook 滿萬現折優惠. 2023/04/24~2023/05/31. 贈大禮包 ... 於 www.studioa.com.tw -

#37.慈大校務入口TzuChi University

課程 資訊查詢 · 慈濟大學徵才 · TCU Eoffice 教務系統 · COVID-19 健康關懷填報 · 本校通過教育體系資安驗證. 學生相關; 校務行政; 研討演講; 校園活動; 研發資訊 ... 於 myinfo.tcu.edu.tw -

#38.鹿秀社區大學-推展終身學習心,延續鹿秀文史風

社區大學 的課程規劃是以現代公民養成教育為主,著重通識性能力培育及公共議題探討, ... 本縣鹿秀社區大學其設置地點位於鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉等地,提供居民在地的 ... 於 community.bocach.gov.tw -

#39.斗六高中

大專營隊 · 獎助學金. 最新公告. 本校油槽移除公告 2023-05-29 ... 【教師研習】「教育部國民及學前教育署111學年度補助高級中等學校部分領域課程雙語教學實施計畫」 ... 於 www.tlsh.ylc.edu.tw -

#40.彰化中心 - 財團法人志玄文教基金會終身學習教育中心

聯絡資訊; 報名時間; 簡章課表; 教室表; 環境介紹 ... 地址:504-彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路626號 ... 如自行開車:彰化交流道往鹿港方向行駛4公里,靜思堂即右側。 於 www.tcsec.org.tw -

#41.鹿港生活瑜珈館- 招生 鹿秀社區大學-鹿港分校秋季班報名倒數 ...

招生 鹿秀社區大學-鹿港分校秋季班報名倒數 ♀️ 您報名了嗎? ... 周六09:00~16:00(週日休息) ⚠️以上課程,報名、繳費相關訊息請洽鹿秀社大聯繫不用夠過生活 ... 於 www.facebook.com -

#42.中華民國慢速壘球協會全球資訊網

107.12.26, 推展身心障礙者i 運動四年計畫體育協會教練特教知能宣導 課程報名! ... 107.10.17, 2018年國際身心障礙者日-集聚不一樣成就大力量全國慢速壘球錦標賽 ... 於 www.cspsa.org.tw -

#43.同濟之聲 Taiwan Kiwanis Echo 202302 第49屆04期

聖母聖心啟智中心鹿港齊心發揮愛心聖母聖心啓智中心 K 鹿港國際同濟會會嫂聯誼活動 ... 但啓智中心都會有安排學習、物理治療、美術和人際溝通的課程,讓慢飛的大天使們 ... 於 books.google.com.tw -

#44.國內團體旅遊| 五福旅遊Lifetour

五福提供臺灣國內團體旅遊熱門行程規劃及景點介紹,一二日遊或深度遊,前往北基宜、桃竹苗、宜花冬、雲嘉南、高屏、蘭嶼綠島、澎金馬,一年四季玩遍臺灣。 於 domestic.lifetour.com.tw -

#45.2023 中年創業課程

歡迎加入鹿港囝仔Line 官方帳號與我們聊聊你的創業構想全日制課程(中六 ... 包含17班數位課程研習班與6班數位課程精進班兩大課程,其中,數位課程 ... 於 huvsaet.online -

#46.鹿秀社區大學- 課程資訊

鹿秀社區大學. ... 課程地點: 鹿港圖書藝文中心 ... 本課程將訓練肢體的靈敏度、對音樂的掌控性及快速記憶的腦力,希望學員在學習舞蹈的過程中,得到良好的體態及 ... 於 proj73.ctu.edu.tw -

#47.日據時期臺灣嘉義蘭記書局研究 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

立案者為在地仕紳向地方政府申請設置,例如鹿港文開書房;未立案者,或為文人名士在自宅所設,或為富戶所聘設立專館教授其子弟;亦有以詩書畫見長的傳統文人,在家設帳收徒; ... 於 books.google.com.tw