sin七大罪動漫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Vladimir Nabokov寫的 Lolita 可以從中找到所需的評價。

國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出sin七大罪動漫關鍵因素是什麼,來自於心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 設計研究所 張柏舟所指導 丁平堯的 多元性圖像合成在平面視覺空間變化表現之創作與研究(以神曲「七大罪」為例) (2008),提出因為有 圖像合成的重點而找出了 sin七大罪動漫的解答。

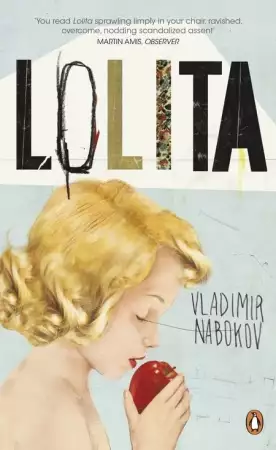

Lolita

為了解決sin七大罪動漫 的問題,作者Vladimir Nabokov 這樣論述:

我是個怪物,但是我愛妳; 我可鄙、殘忍、一無是處,但是我愛妳,我愛妳…… 我的蘿莉塔。 「少女學」的代表之作,當代「蘿莉風潮」的開山始祖 從震驚世界的5國禁書,到20世紀最偉大的文學經典 Lolita 【名詞】 指性早熟的年輕女孩。 【出處】 來自弗拉基米爾.納博科夫一九五八年出版之小說《蘿莉塔》裡的同名角色。──《牛津英語辭典》 「蘿莉塔,我生命的光芒、我胯下的烈火,我的罪,我的魂。蘿─莉─塔:舌尖從上顎下滑三步,第三步,在牙齒上輕輕點叩。蘿,莉,塔。 清晨時,她是蘿,平凡無奇的小蘿,四呎十吋高,只穿一隻襪子;身穿寬鬆長褲時,她是蘿拉;在學校她

是朵莉;正式簽名時她是朵拉芮絲。 然而,在我懷抱裡,她永遠都是蘿莉塔。」 年屆四十的歐裔文學教授韓伯特,在美國小鎮邂逅了寡婦房東的十二歲女兒「蘿莉塔」,深深為少女那既孩子氣、又充滿妖異魅力的矛盾特質所著迷。於是他接近少女寂寞的寡母夏綠蒂、娶她為妻,理所當然成為了少女的繼父。 正當韓伯特為自己瘋狂的幻想與佔有慾感到罪惡,另一方面又處心積慮、自我欺騙地接近少女時,夏綠蒂偶然發現韓伯特的祕密日記,得知了丈夫的意圖,她在激烈爭執中衝出門外,卻意外車禍身亡。 於是,韓伯特帶著孤女蘿莉塔展開橫跨美國的漂泊之旅,而逐漸成長的蘿莉塔一方面在誘惑中採取主動,另一方面卻又暗自設法

逃離繼父扭曲的掌控。這宿命中互相綑縛的兩人,便一路開向了萬劫不復的毀滅終點…… 在伍迪艾倫的電影《曼哈頓》中, 在瑪莉蓮曼森的單曲〈心形眼鏡〉裡, 在躍動的日本動漫畫遊戲中,在迷幻的時尚伸展台上, 在德黑蘭的女子讀書俱樂部裡, 我們一次又一次,聽見《蘿莉塔》。 這一次,讓我們重新閱讀它。 【《蘿莉塔》出版大事記】 1954 遭美國五大出版社拒絕出版,被迫轉往法國奧林匹亞出版社發行 1955 出版後,格雷安.葛林讚揚為當年度最好的三本書之一,引起廣泛撻伐 1956 於英國、法國、阿根廷、紐西蘭、南非相繼遭禁 1958 在美國上市三週內,成為繼《

飄》之後銷售最快的作品 1962 名導庫柏力克在嚴苛電影審查制度下,將其改拍成經典名片 1979 「蘿莉塔」風格服飾在日本蔚為風尚,逐漸形成動漫畫界、同人界重要次文化 1998 高踞美國當代圖書館「二十世紀百大英文小說」第四位經典之作 本書中譯本>由三采出版 'Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of my tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at thr

ee, on the teeth. Lo. Lee. Ta.' Humbert Humbert is a middle-aged, frustrated college professor. In love with his landlady's twelve-year-old daughter Lolita, he'll do anything to possess her. Unable and unwilling to stop himself, he is prepared to commit any crime to get what he wants. Is he in

love or insane? A silver-tongued poet or a pervert? A tortured soul or a monster? Or is he all of these?

sin七大罪動漫進入發燒排行的影片

#sin七大罪 #魔王崇拜 #耶誕路西法

等等等等,這個耶誕路西法也太性感火辣的,真的是不抽超可惜,但是最近運氣似乎很非洲阿,到底能不能抽到?結合Xmas+Sexy+傲慢的耶誕路西法,真的是超級無敵宇宙霹靂無敵的好想要

------------------------------------------------------------------------------------------

記得要按讚訂閱打開鈴鐺🔔🔔

------------------------------------------------------------------------------------------

加入Youtube會員:https://reurl.cc/d53Qq6

歐付寶斗內:https://reurl.cc/X61Daa

Discord:https://discord.gg/k56RfcZ

手機遊戲試玩:https://reurl.cc/pdQj8a

手機遊戲攻略:https://reurl.cc/ldWzaj

遊戲介紹:https://reurl.cc/7X6vYd

復活邪神 Re ; universe:https://reurl.cc/kdYeWn

自由新鎮1:https://reurl.cc/R4E57G

不治之鎮:https://reurl.cc/WdM6Y7

魅影再臨:https://reurl.cc/QdGrlo

少女平和:https://reurl.cc/z8mjON

------------------------------------------------------------------------------------------

薄荷貓粉絲專頁:https://www.facebook.com/Mintcat99

薄荷貓Instagram:https://www.instagram.com/mintcat1113

工商合作來信邀約:[email protected]

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決sin七大罪動漫 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。

多元性圖像合成在平面視覺空間變化表現之創作與研究(以神曲「七大罪」為例)

為了解決sin七大罪動漫 的問題,作者丁平堯 這樣論述:

世人受現實社會中的觀念所阻礙,往往認為通過自己的眼睛看到的事物才是實在的,其實即使是親眼所見也很難認識到事物的本質。為了表現真實世界內在的扭曲與矛盾,本論文研究創作採用寫實的手法來表現超乎現實的世界,就中世紀史詩但丁《神曲》煉獄篇中提及的傲慢、妒嫉、忿怒、懶惰、貪婪、貪食及色慾之七大罪為主題,採古今並存之超越時空方式,將意識深處幻象予以視覺化,創作出另類的現代風格與詮釋。透過數位藝術表現方式,使用黑色幽默的嘲諷手法,突出罪惡面的荒謬和墮獄受刑的煎熬,以一種無可奈何的嘲諷態度,表現道德與自私之間的矛盾,並加以放大、扭曲,甚至畸形,使其更加荒誕不經、滑稽可笑,同時又令人感到沉重和苦悶;把現實與幻

想混合起來,把嚴肅的哲理和戲謔嘲諷混成一團,讓作品中散發出悲觀絕望的情緒,彷彿絞架下的幽默。經過文獻收集與分析有關構圖之立體透視、光影關係、畫面色調、景物對比、情境氣氛...等要項,在本研究創作論文中筆者將大量多元性圖像以合成手法,精準處理畫面之細節,使2D作品在平面之構圖上,呈現更近乎3D之視覺空間效果。以圖像合成技法呈現之數位繪畫,應用於奇幻文化相關之商業產品,諸如動漫、動畫、電動遊戲、網路遊戲、MTV、戲劇舞台、廣告行銷.....等日益蓬勃,但是在印刷出版領域如科幻小說、故事繪本等,仍以手繪為大宗;坊間對於數位繪畫多持保留態度,認為數位繪畫只是科技特效的產物,以致忽略了此類藝術所能展現的

無垠想像力;筆者未來必持續為數位繪畫做出實質上的貢獻,更期待數位繪畫能在台灣落實生根,成為文化創意產業的要角。