tim哥10號員工是誰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戈特弗里德.萊勃朗,娜塔莎.德特蘭寫的 支付金融大未來:FinTech到加密貨幣,看支付方式如何顛覆你我購物、理財和投資的未來 和珍.特溫格的 i世代報告:更包容、沒有叛逆期,卻也更憂鬱不安,且遲遲無法長大的一代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站3C Tim哥xOLi嚴選也說明:3cTim x OLi 嚴選商品推薦,提供全面完整的3C商品、週邊配件與小物評鑑。 讓不懂3C的你也可輕鬆挑選3C各類商品、週邊配件小物。

這兩本書分別來自商周出版 和大家出版所出版 。

國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 于俊傑所指導 徐國淦的 科技發展下傳統媒體的組織變革與勞資關係:以《聯合報》系為例 (2020),提出tim哥10號員工是誰關鍵因素是什麼,來自於組織變革、勞資關係、關鍵績效指標。

而第二篇論文中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所博士班 龐建國博士所指導 黃文鳳的 中國大陸國家控制與公民網路抗爭之關聯 (2018),提出因為有 網路社群、社群網站、網路抗爭、網路管控、國家控制的重點而找出了 tim哥10號員工是誰的解答。

最後網站亞詮餐飲- 2023 - could.wiki則補充:登記地址: 臺北市中山區建國北路1段88巷10號. ... 除了自助食堂、員工及學生飯堂外,泛亞飲食(香港)提供全服務式的中西餐廳、粥麵專賣店、咖啡店、 ...

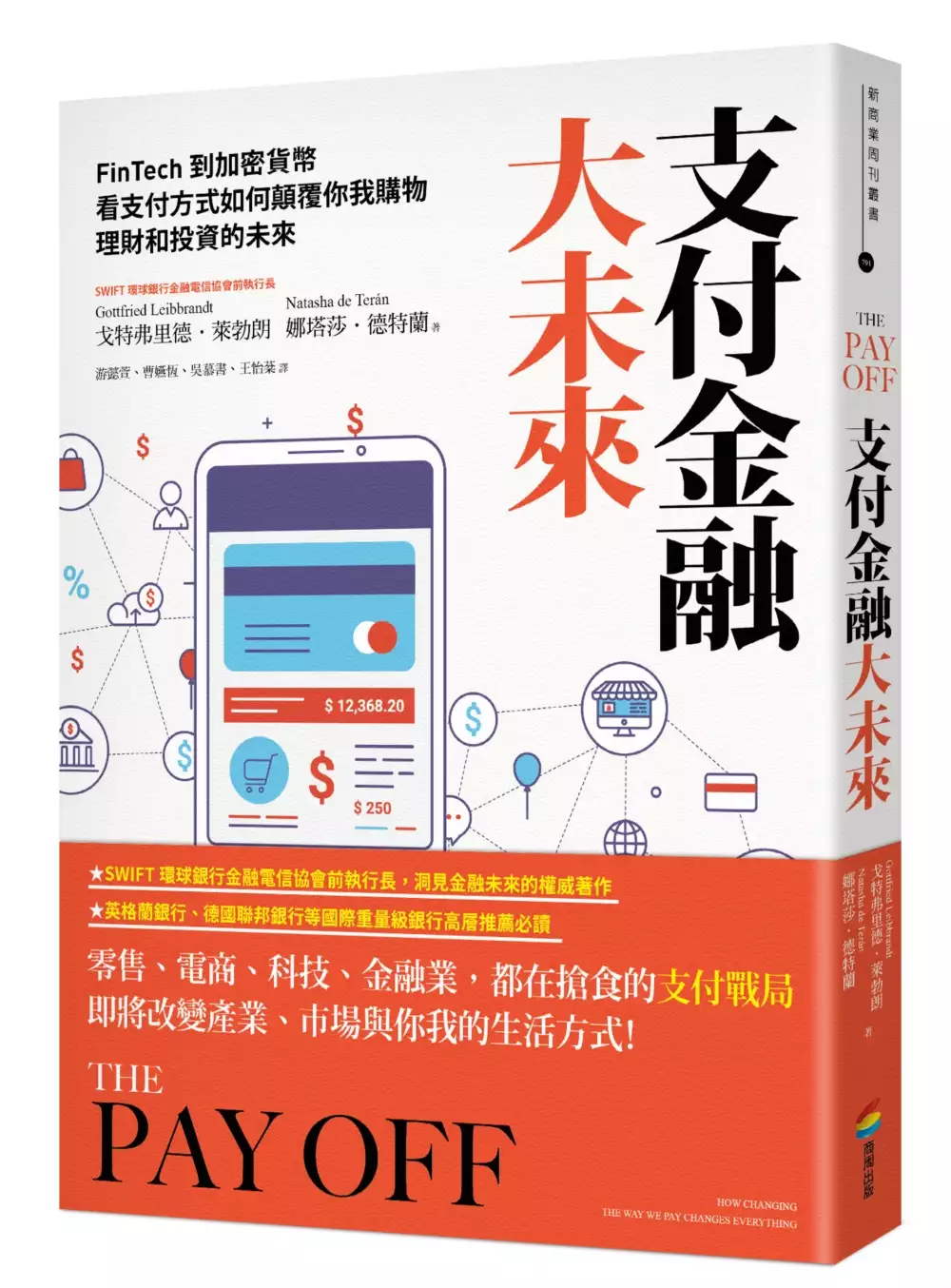

支付金融大未來:FinTech到加密貨幣,看支付方式如何顛覆你我購物、理財和投資的未來

為了解決tim哥10號員工是誰 的問題,作者戈特弗里德.萊勃朗,娜塔莎.德特蘭 這樣論述:

SWIFT前執行長關於支付金融的權威巨作 一本從現金、簽帳卡、信用卡到加密貨幣, 透澈理解「支付」的專書 我們的錢是如何流動、如何被清算、如何確切的收款、付款, 支付創新成現今的樣貌,未來會變得如何? 支付系統失靈,會發生什麼事? 是否堪比核子武器,可能導致一國經濟直線向下, 甚至世界末日? 支付大戰如火如荼,卻鮮少人知道,支付背後的運作方式 零售、電商、科技、金融業,都在搶食的支付戰局, 即將改變產業、市場與你我的生活方式! ★SWIFT環球銀行金融電信協會前執行長,洞見金融未來的權威著作 ★英格蘭銀行、德國聯邦銀行等國際金融業高層推薦必讀 專業推薦 吳中書|台灣

金融研訓院董事長 周雨田|中央研究院經濟研究所兼任研究員、國立陽明交通大學經營管理研究所兼任教授 張欣綠|國立政治大學金融科技研究中心電子支付創新實驗室執行長、政治大學資訊管理系教授 黃峰昶|街口電子支付資深副總經理 國際推薦 娜塔莉.希尼(Natalie Ceeney CBE)|英國獨立機構現金評論(Access to Cash review)主席 達爾辛妮.大衛(Dharshini David)|《一美元的全球經濟之旅》(The Almighty Dollar)的作者 霍華德.戴維斯(Howard Davies)|英國國民西敏寺銀行集團(NatWest group)主席、英國金融管理局

(FSA)前主席。 提姆.弗羅斯特(Tim Frost)|英格蘭銀行(Bank of England)前董事、凱恩資本(Cairn Capital)主席 西蒙.格里森(Simon Gleeson)|《貨幣的法律概念》(The Legal Concept of Money)的作者 約亨.梅茲格(Jochen Metzger)|德國聯邦銀行(Frankfurt am Main)支付清算部部長 鮑勃.威格利(Bob Wigley)|英國金融協會(UK Finance)主席、《天生數位化:分心一代的故事》(Born Digital: The Story of a Distracted Generati

on)的作者 馬克.耶洛普(Mark Yallop)|固定收益、貨幣和商品市場標準委員會(FICC Markets Standards Board)主席、英格蘭銀行審慎監理委員會(Prudential Regulatory Committee)和金融市場基礎設施委員會(Financial Market Infrastructure Board)前外部委員 ◎ 洞悉支付方式的變革,才能掌握未來金融的趨勢 電子支付、加密貨幣背後究竟如何運作? 銀行國際代碼(Swift)是如何發展出來? 央行即將發行數位貨幣,不再印製紙鈔? 每個人在將來都會用到加密貨幣? ◎ 閱讀本書可以了解到 支付最重要的事

,就是移動 如果金錢無法流動,金融與經濟就會崩塌 沒有支付,就無法消費、轉帳、清償債務和投資…… 從買賣到稅收、股票和儲蓄,再到薪水、退休金和零用錢,都需要支付系統來運作。不論是富人或窮人、犯人、共產主義或資本主義者,都仰賴同一套支付系統。 支付與每個人密切相關,卻很少有人知道支付系統是如何運作的。 科技日新月異,使支付系統快速推陳出新;過去是以現金付款,後來是點擊按鈕,現在是刷卡或輕輕碰觸,下一步是什麼?這一切如何運作? 我們在付款的同時,點擊支付按鈕後,過了幾秒鐘,錢就會出現在遙遠的帳戶裡,這短短的幾秒鐘,究竟發生了什麼事? 支付是免費的嗎? 有多少機構、機器和人員參與其中? 哪

些人能從中獲利? 是誰監控支付? 誰掌握了關鍵資料? 這些問題可以從日常的幾十塊早餐錢,涉及到數十億、百億美元。一旦支付系統「被關掉」,不僅會造成經濟上的災難,甚至會讓法律和秩序澈底崩壞。銀行、科技業、央行、加密公司和詐騙集團都知道, 如果控制支付,就可以控制關鍵資料,最後能控制全世界。 科技正在消除支付的障礙,讓支付更方便、簡單、即時;現金正準備退場,加密貨幣和大型科技公司正奮勇向前;本書挑戰了我們對金融真正的理解,指出關於金錢最重要的事。 整個全球經濟、企業公司、個人,每天都倚賴支付系統之間多條互連的網路能正常運作,以便收付金錢。過去二十年來,不論是技術、銀行業,或是「何謂」貨幣的概

念,都產生了革命性的變化,使得支付方式不同以往。 本書闡述支付方式背後的運作,包括支付與風險、流動性、技術、網路和體制的重要性,以及在科技、國家、地緣政治下,支付帶動銀行、央行、科技業、監管機構未來的發展。

科技發展下傳統媒體的組織變革與勞資關係:以《聯合報》系為例

為了解決tim哥10號員工是誰 的問題,作者徐國淦 這樣論述:

本研究主要探討傳統平面媒體《聯合報》系,在面臨數位匯流挑戰時,如何因應市場結構改變,找出組織變革策略與行為,以及勞資雙方如何兼顧經營績效管理與保障勞工權益下執行協商。研究問題如下:(一)數位匯流下,傳統報業組織領導者,在報業媒體的轉型變革中扮演的角色為何?在解構與再建構的組織變革中,其態度與決策產生的影響為何?(二)數位匯流下,《聯合報》系在改變與再建構的組織變革中,推動那些重要的組織改造?(三)數位匯流下,《聯合報》系在解構與再建構的組織變革中,產生的勞資爭議為何?勞資協商的歷程與結果為何?研究發現如下:(一)《聯合報》系領導人與管理階層廣邀學者專家進行結構變化的盤點,透過內部刊物交流,讓

員工了解傳統紙媒面臨數位匯流之困境與機會;同時擘畫轉型變革目標、策略與手段,並對內容與人力提出重整因應。另外,透過願景溝通,讓員工了解未來的願景與方向。啟動不同階段教育訓練,進行員工職能與態度的轉化;並適時宣導成效,建立信心,化解抗拒。(二)因應數位匯流的組織變革,報系從1990年起,實施不同階段的優退、優離人事精實政策。報系在1980年代榮景時期,受雇人員高達5千多人,到了2020年底剩1,386人,減縮達2.7倍強。(三)2002年報系開始倡議改革薪級制度,並於2008年推動KPI績效管理,2011實施薪幅制,跳脫既有薪級制度,將同仁職務貢獻與薪資緊密結合,讓薪資結構更趨合理與彈性化,以強

化報系整體競爭力。(四)報系執行變革中,工會組織居中協商談判,推動團體協約簽訂、「久任年金」協議、薪幅制團體協約等。工會更適時反應有關KPI績效管理執行問題、考績爭議事件及記者工作負荷過重等等,力保員工在組織變革中的勞動權益。

i世代報告:更包容、沒有叛逆期,卻也更憂鬱不安,且遲遲無法長大的一代

為了解決tim哥10號員工是誰 的問題,作者珍.特溫格 這樣論述:

誰是i世代?他們和過去的世代有何不同?我們又要如何了解他們? 本書是第一本全方位理解i世代的調查報告。 而理解i世代,我們才能知道未來該何去何從! i世代正是,或即將是你巿場行銷的對象、你要招募的新人、你台下不信任教科書的學生,或是你家中遲遲不願長大的孩子。不論你是嬰兒潮世代、X世代或是千禧世代,你都該了解他們 ── i世代跟前幾個世代的差異之大,差異形成的速度之快、來勢之洶洶,都是前所未見,且耐人尋味,原因是,青少年是對改變最為敏感的一群,因此影響i世代的事物,最後也終將影響更年長的人。 如果你就是i世代,你難道不想知道自己的世代特性是如何形成,而別人又是怎麼看待你們?

i世代是出生於1995年至2012年的一代,相較於過往的世代都只是數位世界的移民,他們是數位世界的原住民,他們就是在網際網路中成長,更透過網路呼吸的世代。 正如同「i世代」這個名稱所標示的,此一世代極度仰賴智慧型手機與網路,他們隨時要查看手機裡是否有新訊息,一旦無法上網,就焦慮不安──或許對他們來說,網路世界才是現實的世界。 然而,對於i世代的理解,絕不能片面簡化為「手機成癮」或「網路沉迷」。「i世代」指出了一個世代集體的心理狀態,對於網路的全然依賴,使得這個世代不善於實體世界的人際相處,拉長了童年期、延後了長大成人的時間,形成與過往的千禧世代(1980-1994)、X世代(19

65-1979)、嬰兒潮世代(1946-1964)全然不同的新世代。 可是我們真的了解i世代嗎?我們對i世代的一些觀感,的確是真實的。例如,i世代確實遠比上一代憂鬱、不愛讀書,也比上代更包容、擁抱差異。同時,他們不但遲遲不願長大,對未來更有難以言述的不安及恐懼。但或許我們對i世代仍有更多誤解── 【誤解一】i世代比過往的世代更愛跟父母作對 本書指出:i世代其實是對父母的反抗較少的一代。不僅如此,他們也更不愛冒險、更少喝酒、開車更注意安全。 【誤解二】i世代喜歡上網,是因為他們可以在網路上找到快樂 本書指出:花越多時間在螢幕前上網的青少年越容易不快樂;相反地,花越多時間

在非螢幕活動者,越容易快樂。甚至因為網路霸凌,使得i世代自殺的比率也偏高。 【誤解三】i世代已進入職場,但他們抗拒加班,老是想著創業當老闆 本書指出:i世代雖然不認為工作就是他們人生的全部,但與千禧世代相較,他們對工作有較高的現實感。此外,由於創業有較高的風險,追求穩定、不愛冒險的i世代並不嚮往創業。 【誤解四】i世代重視人生意義的追求,對於賺大錢並不感興趣 本書指出:i世代面臨不那麼優渥的經濟大環境,包括債台高築的學貸,使得他們重視經濟的富裕更甚於對人生意義的思考。此外,使用螢幕的時間增長,也刺激了他們對於財富的渴望。 【誤解五】i世代在政治上偏向自由派,支持保守派

的年輕人少之又少 本書指出:偏向自由派的年輕世代確實不少,但政治傾向朝兩極移動,才是對i世代的準確描述,i世代並非全然擁抱自由派。 其實,我們並不那麼理解i世代,事實上我們對i世代,甚至對所謂「世代差異」,都有太多的偏見。 本書作者珍.特溫格教授是「i世代」一詞的創始人,同時也是三個「i世代」女兒的母親,研究世代差異已超過二十五年。她透過大量權威的數據調查以及深入訪談,從十個層面畫出i世代的一幅幅剖繪,並透過上百張圖表,呈現i世代以及世代差異的面貌,可視為i世代藉由這些資料的集體發聲,足以作為我們理解i世代與各世代的重要指引。 i世代現在已經是國家的公民、經濟的生產者與消

費者、企業的員工,他們更可能是我們身邊的家人、親人與情人。i世代的煩惱是社會整體必須面對的問題,i世代的希望,也是我們國家的未來。 本書以中立、客觀的角度,盡可能以不帶偏見、不預設價值判斷的立場,敘述i世代的特質,並不將問題指向特定世代。事實上,作者強調,文化變遷包含許多因素,不會只有單一原因——不會只來自父母,而是包括科技、媒體、商業,以及教育的共同作用,才創造出這一整個與我們的父母及祖父母輩截然不同的文化。當文化改變時,我們全都身在其中。 【i世代小測驗】 作者在書中提出了15個小問題,可以測試看看你有多「i世代」。 請回答以下問題,看看你的生活經驗與i世代有多少重疊

,就當是一場世代差異的預演。先不管你在何時出生,讓我們看看你有多i世代?請以「是」或「否」答題。 1. 過去24小時內,你是否至少用了1小時在手機上傳訊息? 2. 你有智慧型手機上的社群軟體帳號嗎? 3. 你認為自己是有宗教信仰的人嗎? 4. 你滿17歲時已經擁有駕照嗎? 5. 你認為同性婚姻應該合法嗎? 6. 你滿16歲時喝過含酒精飲料嗎(小啜幾口不算)? 7. 你在青少年時期常和爸媽吵架嗎? 8. 你上中學時,學校裡種族背景和你不同的人是否超過三分之一? 9. 你上中學時,每個週末晚上是否都與朋友共度? 10. 你上中學時,有沒有在學期間打工?

11. 你是否同意人際間的安全距離及預先警示是好主意,並同意這樣能減低不經意的冒犯? 12. 你在政治上是獨立派嗎? 13. 你是否支持大麻合法化? 14. 追求不涉感情的性愛沒問題嗎? 15. 你上中學時,是否經常感覺被忽略並覺得寂寞? 計分方式:回答第1,2,5,8,11,12,13,14與15題時,答「是」者得1分。回答第3,4,6,7,9與10題時,答「否」者得1分。你的分數越高,你在行為、態度與觀念上就越趨近i世代。 ★ 榮獲《Wired》雜誌2017年最佳科技圖書 ★《商業周刊》1690期書摘推薦 各界重量級推薦 ■「多樣化的個人故事與研究

資料分析的結合,賦予本書令人信服的權威感。……過去的三十年,科技不只改變了美國文化,更徹底令美國文化發生轉變。這本書的內容振聾發聵,也提出了一個至關緊要的問題:我們接下來該何去何從?」──《芝加哥論壇報》 ■「我們都亟欲了解大量使用社群媒體對青少年的影響。拜本書作者的縝密析之賜,現在我們知道:這會讓他們感到孤獨、焦慮、脆弱,女生受到的影響尤其嚴重。無論你為人父母,或者是老師、雇主,都一定要讀這容引人入勝的書,了解一下i世代與你才剛開始有點概念的千禧世代有什麼不同。」──強納森.海特(Jonathan Haidt),紐約大學史登商學院教授、《好人總是自以為是》(The Righteous

Mind)作者 ■「珍.特溫格將針對一個世代的研究資料整理成書,不僅提出令讀者大為意外的驚人發現,更協助我們理清頭緒,了解該如何看待這些發現。任何對了解學生感興趣的人,一定要讀一讀這本書。」──蒂姆.埃爾莫爾(Tim Elmore),《拋開舊地圖大步前進》(Marching Off the Map)作者、GrowingLeaders.com董事長 ■「當今主宰世代變遷研究領域的專家,在本書中針對i世代提出見解,並探討僅僅在過去五年間就發生的種種巨大變化。很少有對現象的描述能如此聳人聽聞,卻又真實得不能再真實。」──麗莎.韋德(Lisa Wade),《美式約炮文化》(American

Hookup: The New Culture of Sex on Campus)作者 ■「這是一本改變既有遊戲規則的書。面對1995-2012年出生的年輕人,如果想掌握為人父母、為人師表之道,在職場上招募、雇用他們,或者對他們行銷,還是想拿到他們手中的選票,你都需要讀這本書。《i世代報告》會使你對下個世代美國人的看法改觀。」──茱莉安娜.梅納(Julianna Miner),喬治梅森大學公共衛生教授 ■「特溫格博士透過縱向科學研究資料和個人訪談,揭露了一個真正獨特的世代。這是一本內容淺顯易懂、科學資料豐富的讀物。」──拉里.羅森(Larry D. Rosen),名譽教授,《紛擾

心靈:高科技世界中的古老大腦》(The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World)共同作者 ■「《i世代報告》一書充滿珍貴的洞見,能改變既定的遊戲規則,是這個十年的『必讀』作品,非常推薦父母、教育者、企業領袖閱讀。特溫格博士的發現相當有趣,並提出令人信服的觀點,針對問題更提供了非常寶貴的解決方案。」──蜜雪兒.博爾巴(Michele Borba),教育學博士、教育心理學家,《我們都錯了!同理心才是孩子成功的關鍵》(UnSelfie)作者 ■「珍.特溫格是世代差異研究的頂尖權威,她的研究時常處在許多時代趨勢的最前端。她的

最新著作《i世代報告》描繪了當代令人驚訝的嶄新常態。任何對年輕人和科技有興趣的人,都一定要讀一讀這本書;書中充滿饒富趣味的研究資料,從許多獨特層面切入,帶我們了解現今的年輕一代。」──雅爾妲.烏爾斯(Yalda T. Uhls),《媒體媽媽、數位爸爸》(Media Moms and Digital Dads)作者 ■「我們都對當今的青少年和年輕成人族群有一定的印象,但他們真正的情況究竟為何?珍.特溫格多年來透過系統性調查累積資料,以了解歷代年輕族群的經驗、態度、心理特徵如何隨著世代更迭而改變;她對這些常模研究資料的運用方式相當專業。本書結合嚴謹的統計數據分析、富有洞見的訪談、出色的寫作手

法,成為一本可信度高、引人入勝的作品。」──彼得.格雷(Peter Gray),波士頓學院(Boston College)心理學研究教授,《會玩才會學》(Free to Learn)作者 ■「《i世代報告》是一本具有里程碑意義的科學研究書籍,書中針對現今的年輕成人族群提出了驚人的看法。如果有興趣了解美國未來棟樑的行為習慣和心理運作,請從本書開始!」──伊萊.芬克爾(Eli J. Finkel),《非成即敗的婚姻》(The All-Or-Nothing Marriage)作者

中國大陸國家控制與公民網路抗爭之關聯

為了解決tim哥10號員工是誰 的問題,作者黃文鳳 這樣論述:

2018年底,中國大陸網民數量突破8億,世界首屈一指,與美國、歐洲並列全球三大社群網站市場。由於社群網站強調無國界的特質,與中國大陸威權統治主張網路空間主權有別,其特殊的政治、文化及本土化,形成獨樹一格的網路公民社會。因此,探討中國大陸網路管控與公民網路抗爭兩者之關聯性,對於中國大陸傳統社會之變革深具意義。本研究從中國大陸網路管控與公民網路抗爭二面向觀察與分析。首先,探討中國大陸網路新媒介社群網站之發展及如何形塑公民網路抗爭的過程,從資訊開放使用、關注公共議題,進而凝聚群眾力量,展現公民行動力等議題論述;其次,解析中國大陸網路抗爭公民行動力展現,並以習近平時期的老兵維權及勞權抗爭兩案例說明網

路抗爭的發展;最後,探究中國官方對於社群網站及網路抗爭的態度與政策,從早期防堵到新時期疏導作法,並扶植官方NGO組織,推動社群網站國家化。本研究結論指出,公民網路抗爭形成社會運動新發展、國家控制下公民網路抗爭受到壓抑、網路抗爭頻繁與國家網路控制困境、公民網路抗爭與國家管控政治關聯、中西方公民網路抗爭發展模式不同。

想知道tim哥10號員工是誰更多一定要看下面主題

tim哥10號員工是誰的網路口碑排行榜

-

#1.宅宅之光Tim哥「鍋貼之戀」娶水某

原來10年前的一個中午,Tim哥去吃鍋貼,突然碰到了Tim嫂,當時的他就像被電到一樣一見鐘情,立即觸發宅男戀愛開關,但第一次相遇的結局是各自回家,「我 ... 於 opnews.sp88.tw -

#2.阿里巴巴分拆為6 間子公司或與馬雲回國有關 - Unwire.hk

這是該集團成立24年來最大的改革,投資界認為這與阿里巴巴創始人馬雲的回歸中國有關。 阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇向所有員工發信,宣布 ... 於 unwire.hk -

#3.3C Tim哥xOLi嚴選

3cTim x OLi 嚴選商品推薦,提供全面完整的3C商品、週邊配件與小物評鑑。 讓不懂3C的你也可輕鬆挑選3C各類商品、週邊配件小物。 於 www.3ctim.com -

#4.亞詮餐飲- 2023 - could.wiki

登記地址: 臺北市中山區建國北路1段88巷10號. ... 除了自助食堂、員工及學生飯堂外,泛亞飲食(香港)提供全服務式的中西餐廳、粥麵專賣店、咖啡店、 ... 於 could.wiki -

#5.誰是真果粉!Tim哥、十號員工、廖阿輝分享最常使用的iPhone ...

Tim哥 、十號員工、廖阿輝分享最常使用的iPhone小技巧. 大家來PK看誰厲害! 製作:3c有意思Tim哥看更多3cTim哥生活的日常看更多Tim哥開箱. 於 tw.style.yahoo.com -

#6.新企劃!Google Maps決定我的一天!空姐女生宿舍是熱門地點 ...

就在3cTim哥生活的日常Youtube頻道現在就訂閱3cTim哥生活的日常Youtube頻道,才不會錯過3C科技潮物的開... ... 十號員工真面目 ... 3C有意思Tim哥. 於 today.line.me -

#7.尪突然離世!人妻驚覺「他還活著」傻眼曝:跟小三私奔了

綜合外媒報導,安妮莎(Anessa Rossi)和提姆(Tim)婚後因某些原因選擇 ... 通知發現,提姆疑似因為輕生而不幸離世,讓她相當自責認為是自己的冷漠害 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#8.TopGear 極速誌 issue 145: 除罩曬太陽 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

... Hong Kong 亨泰印刷有限公司香港柴灣利眾街27號德景工業大廈10樓 Distribution ... International Licensing and Syndication Tim Hudson International Partners ... 於 books.google.com.tw -

#9.蘋果執行長庫克訪北京民眾持小米手機合照同框畫面瘋傳

库克现身北京苹果三里屯店,他应该是参加北京发展论坛的嘉宾之一。 好像雷-达里奥等几十名美国企业界高层都会参加。 主要是实地了解下中国业务的情况, ... 於 www.upmedia.mg -

#10.柯一正、馮光遠口碑推薦春節10部必看好片

農曆春節長假到,出門到處人擠人,名導演柯一正、作家馮光遠,特別為《民報》讀者精選10部必看好片,有小品、親子、動畫、奇幻片,還有惡搞的黑色喜劇,是 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#11.Mozilla創立超過25個年頭強調將持續推動網際網路平等健康 ...

如今的Mozilla,是在1998年3月31日由當時的網景(Netscape)於mozilla.org網址所 ... Google證實要「精簡成本」 內部信曝手段:大量員工福利不復存在. 於 udn.com -

#12.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

日本音樂大師坂本龍一病逝,許多人不僅是他的樂迷,也是他的影迷。他以電影配樂聞名世界,尤其八十年代名作《戰場上的快樂聖誕》和《末代皇帝》,公認是 ... 於 hd.stheadline.com -

#13.世界電影雜誌: 2004年二月號422期 - 第 11 頁 - Google 圖書結果

2004年二月號422期 WOW!SCREEN. 休葛蘭哥林弗斯艾瑪湯普遜琪拉索特莉比爾奈伊浪漫愛情喜劇之最高境界 TM ♡愛是您愛是我 ... [愛是您愛是我] T 恤男 10 名女 10 名 5. 於 books.google.com.tw -

#14.tim哥10號員工是誰-Dcard與PTT討論推薦|2022年06月

找tim哥10號員工是誰在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供10號員工ig,tim哥10號員工是誰,小十真面目相關資訊,找tim哥10號員工是誰就在追蹤網紅動態,熱門網紅排名, ... 於 creator.gotokeyword.com -

#15.Tim哥-新企劃!Google Maps決定我的一天!空姐女生宿舍是 ...

空姐女生宿舍是熱門地點!!ft.十號員工真面目 ... 於 boba.ettoday.net -

#16.[問卦] 山西達人Tim哥的新員工太正了吧! - 看板Gossiping

雖然PTT嘴山西達人很久了但是最近YT又推薦給我他的影片發現Tim哥最近找了一個新員工小十一看驚為天人宛如天仙下凡講話輕輕柔柔的還不敢穿比基尼. 於 www.ptt.cc -

#17.獨家!大家都在問十號員工的真面目![小十Q&A EP.4]

大家都在問十號員工的真面目! 你們好奇嗎? 之後我們每個月會做一集Q&A 會由小十挑選不管是3C問題或生活問題我們都會 ... More from 3c有意思tim哥. 於 m.facebook.com -

#18.Tim哥on Instagram: "前陣子大家都問我10號員工去哪了10號 ...

273 Likes, 1 Comments - Tim哥(@3ctim) on Instagram: "前陣子大家都問我10號員工去哪了10號其實離職一陣子了今天就來看看10 ..." 於 www.instagram.com -

#19.宅叔Tim哥「鍋貼戀」娶水某婚前驚人告白:我負債4千萬

原來10年前的一個中午,Tim哥去吃鍋貼,突然碰到了Tim嫂,當時的他就像被電到一樣一見鐘情,立即觸發宅男戀愛開關,但第一次相遇的結局是各自回家,「我沒有去跟她要電話, ... 於 www.beanfun.com -

#20.CNN 互動英語 2021 年 2 月號 No.245【有聲版】: Top 10 News of 2020 ...

Top 10 News of 2020 編輯精選2020十大新聞 LiveABC編輯群 ... Liga [ -la liga ]西班牙足球甲級聯賽(簡稱西甲) SERIE A TIM BUNDESLIGA 歐洲主要職業足球聯盟 Fußball ... 於 books.google.com.tw -

#21.Excel 抓取另一工作表的資料- 2023

输入等号后,我们选择表格1 职场中是否会遇到这种情况,需要引用Excel中 ... 第二張表中的員工姓名那一欄2, 由于我在每一列之中都會引用到資料,為了 ... 於 either.wiki -

#22.Tim 哥ptt 《Z5UC8V2》 - CreekWeek.org

小十Tim哥PTT; 【tim和面罩哥硬核探灵】可怕公寓的恶作剧再次出现!- ... 媒體記者最常採訪的3C達人Tim哥開始解析這次蘋果發表 ...10號員工離職了, ... 於 gf.creekweek.org -

#23.阿里重組|傳馬雲一手策劃重組事項受政府高層呼喚回國

《華爾街日報》引述知情人士指出,僅管馬雲已在2019年卸下阿里巴巴董事局主席,但他在公司仍是有影響力的人物,並積極參與制定公司戰略。知情人士表示, ... 於 www.singtao.ca -

#24.tim哥10號員工是誰的推薦, 網路上有這些評價

tim哥10號員工是誰 的推薦,的和這樣回答,找tim哥10號員工是誰在的就來社群網紅家電電器推薦指南,有網路上有這些評價. 於 gadget.mediatagtw.com