中原大學生科系的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡鴻模寫的 蘭嶼徒步環島不要載我 和科學月刊的 21世紀諾貝爾獎2001-2021(全新夢想版,一套四冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站生科大一! - 中原大學板 - Dcard也說明:中原大學. 2020年7月31日13:41. 各位學長姐好~我是生科大一生! 近日看到版上有很多新生在問問題也想了解一下自己的科系的細節– 1.讀書風氣如何? 2.

這兩本書分別來自玉山社 和鷹出版所出版 。

中原大學 應用數學研究所 王牧民、吳亮宜所指導 吳佳穎的 不同果糖比例誘發代謝症候群統計量之比較 (2017),提出中原大學生科系關鍵因素是什麼,來自於代謝症候群、高果糖、胰島素阻抗、單因子變異數分析、無母數統計。

最後網站奈米生醫材料應用及檢測組- 中原大學生醫技術研發中心則補充:成員 ; 吳宗遠教授 ; 系所, 生物科技學系 ; 學歷, 清華大學生命科學博士 ; 研究領域, 基因工程學、分子生物學 ; 聯絡電話, (03) 265-3520.

蘭嶼徒步環島不要載我

為了解決中原大學生科系 的問題,作者簡鴻模 這樣論述:

沒讀過這本書,別說你去過蘭嶼! 從校園走向部落創新,再從課堂進入文化體驗; 由輔大教授一步一腳印帶領我們,漫步走讀達悟文化的歷史與風采。 「蘭嶼」這個名字,是二戰後改由國民政府統治時,因島上的蘭花享譽國際而以此命名。實質上,於生長在這塊島嶼的達悟族人觀點中,面積僅四十平方公里的她,更應該被稱之為──pongso no Tao(人之島、達悟之島)。 你我也有所不知的達悟文化── 達悟傳統命名文化裡,父母得跟著小孩改名; 蘭嶼曾有過重刑犯監獄,甚至改制成「勵德班」; 除了生物與文化多樣性,蘭嶼連車牌也是多樣性; 達悟喪葬儀式限男性參加,送葬前會在家門

前擺竹竿; 特有種蘭嶼角鴞在達悟文化裡象徵著惡靈、魔鬼的眼睛; 建造一艘拼板舟要用到七種樹木、大小船的木頭數量依各部落有別。 從通識課的部落教學,搖身一變成為最熱門的體驗達悟文化行程; 徒步環島七十圈淬煉出最完整的導讀蘭嶼自然人文與鮮為人知的歷史! 從輔大通識課「認識台灣原住民」出走,透過徒步蘭嶼兩天共計四十公里的路程,解說在地的自然地景與人文歷史。本書融合部落耆老詳解達悟族裡的飲食、服飾、住居、造舟、歌舞、宗教等傳統文化,與作者二十餘年的實務教學經驗,以全面且完整、具體而生活的書寫方式,為旅人們揭示pongso no Tao的神祕面紗。 本書特色 1.

淺顯易懂的文字與生動活潑的圖像記錄,完全剖析達悟族的食、衣、住、行、育、樂。 2. 以作者二十年來的帶課/帶團經驗與走遍七十回的實地踏查,詳盡解說蘭嶼達悟文化的前世與今生。 真心推薦 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 林聖忠 台灣文史作家 曹銘宗 《台灣 Camino 指南》作者 姜樂義 ──專文推薦 口碑好評 本書對於每一位研究原住民文化及對南島風情有興趣的讀者,都是不可不讀的著作。──林聖忠 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 簡教授在書中介紹蘭嶼的政經、史地、自然、文化等,可說是一部蘭嶼百科全書。──曹銘宗 台灣文史作家

徒步是一種選擇,只是方法,是過程,不是目的……當您背起行囊跨出去時,請記得作者強調的:「重要的東西,不是用眼睛看,而是用心去體會。」──姜樂義 《台灣 Camino 指南》作者

中原大學生科系進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:公視新聞網 http://news.pts.org.tw

PNN公視新聞議題中心 http://pnn.pts.org.tw

PNN 粉絲專頁 http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage

PNN Youtube頻道 http://www.youtube.com/user/PNNPTS

PNN Justin.tv頻道 http://zh-tw.justin.tv/pnnpts

不同果糖比例誘發代謝症候群統計量之比較

為了解決中原大學生科系 的問題,作者吳佳穎 這樣論述:

代謝症候群是指一群容易導致心血管疾病的危險因子合併在一個人身上出現之徵狀的總稱。常見的心血管疾病有中風、高血壓、心臟病、冠狀動脈阻塞等。根據先前的研究指出餵飼大鼠60% 高果糖飼料可誘發大鼠肥胖、高血糖、高血壓、高胰島素血症、高三酸甘油酯、氧化壓力改變等症狀。亦觀察到大鼠代謝作用上和人類是相似的,有多重代謝失調如葡萄糖不耐,脂肪組織肥大和脂質在肝臟中堆積等,因此常用於代謝症候群相關藥物或保健食品的開發上。不過,前述模式的飼料中60% 為碳水化合物,且碳水化合物全部都是以果糖為主,在此種情形下若保健食材含有碳水化合物,則會因顧慮調整果糖比例後,代謝症候群是否會被誘發成功而有使用上的疑慮。鑑於此

,中原大學生科系顏肇均的碩士論文為探討此一問題,其實驗將雄性大鼠分為四組,為一般飼料(控制組,C),高果糖組果糖含量40%(F40)、50%(F50)、60%(F60),餵飼13 週。期間每週觀察體重和血壓變化,每兩週採集禁食血液,測量血漿葡萄糖、胰島素、三酸甘油酯的變化,每四週進行一次口服葡萄糖耐受性試驗,實驗結束,將動物犧牲,採集血液,分析生化指標並取肝臟測量肝中三酸甘油酯、膽固醇、氧化壓力。其實驗結果顯示飼料含40% 果糖時,大鼠的血壓、葡萄糖不耐性、血糖、胰島素、三酸甘油酯、氧化壓力皆顯著上升,代表誘發出了代謝症候群的現象,在果糖50%、果糖60% 時亦有相同的情況。不過,細究顏的數據

,發現資料有些涵蓋較多離群值和資料不為常態分配,故本論文使用One-Way Anova 和無母數統計Kruskal-Wallis test,比較這兩種的統計方法分析的結果與無母數統計是否可改善資料不為常態分配和有較多離群值的因素。結果顯示使用無母數分析發現有些結果與平均值分析的結果不一樣,差別為用無母數分析時,果糖為50% 時OGTT 葡萄糖和血漿胰島素當顯著高於控制組,果糖為40% 時血漿三酸甘油酯分別顯著高於F50、F60,當果糖40% 與50% 時肝臟三酸甘油酯分別顯著高於控制組,果糖40% 時肝臟氧化壓力顯著低於F50,皆從無顯著差異變成有顯著差異。結論為資料中若含有離群值或不為常態分

配時,使用無母數統計方法可改善這兩個缺點,使分析更為精確。

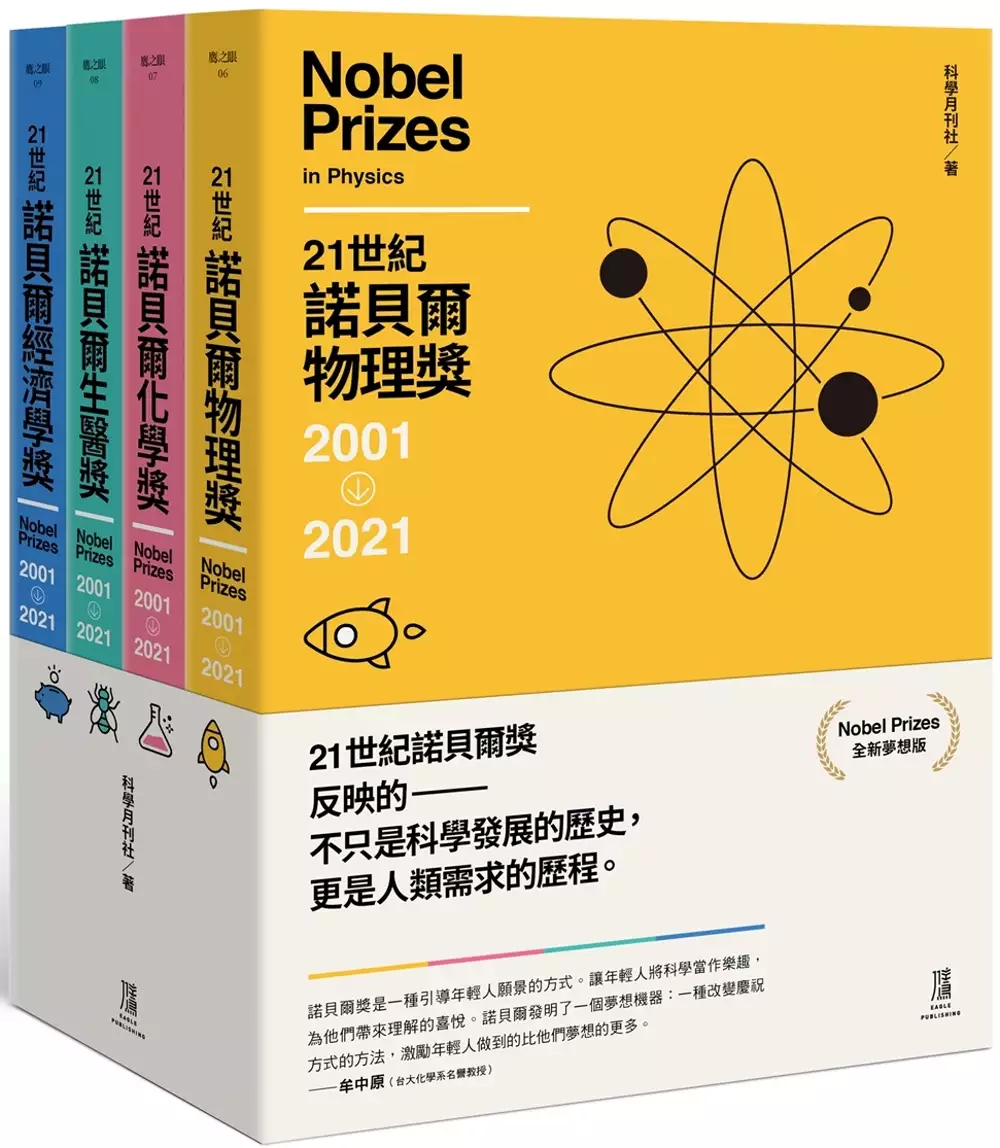

21世紀諾貝爾獎2001-2021(全新夢想版,一套四冊)

為了解決中原大學生科系 的問題,作者科學月刊 這樣論述:

諾貝爾獎是一個引導年輕人願景的方式。 那願景可能是幼稚的,但很重要。讓年輕人將科學當作樂趣,為他們帶來理解的喜悅。 諾貝爾發明了一個夢想機器:一種改變慶祝方式的方法, 激勵年輕人做到的比他們夢想的更多。--牟中原(台大化學系名譽教授) 物理學典範正在轉移,新研究浪潮風起雲湧 大至宇宙,小至粒子,實測與理論並重的諾貝爾物理獎 本世紀諾貝爾獎持續關凝聚態、核物理、天文宇宙學, 乃至於技術突破與材料的創新,與生活息息相關。 無止盡的探索,物理學正不斷朝向知識的邊界前進。 化學獎看起來越來越像生醫獎,又有什麼不可? 近四年來,化學獎女性得主輩出 從塑料的

發展,到尼龍、防水衣服, 再到液晶顯示器,甚至新冠疫苗的研發,生活上的應用無所不在。 化學與生物結合,把研究延伸到複雜的生物系統; 加上與物理的結合,促成物理、化學與生物學的大融通。 最出色的科學家,僅有少數人可以得獎,即使無人知曉一樣很有貢獻。 看懂諾貝爾生醫獎:當研究應用於救命,那喜悅無法衡量。 再生醫學及細胞療法,為遺傳疾病和慢性疾病帶來新希望。 專研開發疫苗、找出新藥,讓病菌不再威脅人類生命。 瞭解神經記憶和辨識機制已成為人工智慧參考的系統, 這些得主,皆為人類福祉做出重大的貢獻。 經濟學是關注「人」的科學,亦是解決人類「互動」難題的哲學,

看懂經濟思潮,才能洞察世界正面臨的問題。 21世紀後的諾貝爾經濟學獎得主, 長年關注人性偏誤、賽局理論、投資、勞動市場, 乃至於永續經營與貧窮的議題。 他們是「俗世哲學家」,以先驅角色,引介獨到且實用的理論給世人。 每年10月諾貝爾獎頒布之後,都不免在媒體和學界引來話題,話題從獲獎人的國家和背景,學術經歷和奮鬥歷程,到得獎感言和頒獎花絮,諾貝爾獎誠然是全球科學界每年最大的盛事,因為它代表了科學成就的巔峰,也展現了科學發展的最新趨勢。 《21世紀諾貝爾獎2001-2021套書》集結科學月刊每年在諾貝爾物理獎、化學獎、生醫獎、經濟學獎得主公布時,邀請國內該領域的專家

,針對該年各個得主的生平事蹟和得獎領域做深入分析,以深入淺出的文字和說明,讓讀者瞭解最前沿的科學研究現況。從學術發展的潮流到學術傳統的傳承,前瞻性地引導讀者思考科學的前景。 值得一提的是,這些撰稿的台灣科學家當中,有許多和得獎大師有師承關係,讓我們一窺得獎者或特立獨行的研究風格,或平易近人的為人處事一面,更神遊於他們治學的風範和精神,諾貝爾獎,得之不易,但有跡可循。 以科學月刊多年累積的份量,除了三個諾貝爾科學獎像,鷹出版這次再加上諾貝爾經濟科學獎,將以加倍(年份加倍)、超值(增加經濟獎)的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 名人推薦 曾耀寰(科學月刊社理事長、中研院物理所副技

師) 累積2001年2021年的諾貝爾經濟科學獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 物理學獎導讀:林豐利(台師大天文與重力中心主任) 諾貝爾獎是學術界的桂冠,得獎者將進入史冊,得獎的工作通常是學術研究的里程碑,不只承繼先人的努力,往往也開啟往後的研究途徑。累積2001年至2021年的諾貝爾物理獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 化學獎導讀:牟中原(台大化學系名譽教授) 至2021年,諾貝爾化學已授予187人,其中包括7名女性。7/187 這比例當然是非常低。但值得注意的是7名女性得主當中的4人是在21世紀。尤其是近四年來女性的突出表現實在令

人鼓舞。 生醫獎導讀:羅時成(長庚大學生物醫學系教授) 2022年預測得生理/醫學獎呼聲最高的兩位科學家是卡塔琳(Katalin Kariko)與魏斯曼(Drew Weissman),他們發明mRNA當作預防新冠病毒感染的疫苗,在2020年疫情嚴重期間讓上億的人免於感染或死亡。以mRNA當作藥物是個非常突破性新發明,mRNA不只可以應用在流行性的病毒感染預防上,也可以應用在癌症的治療,我猜測他們未來一定可以獲得諾貝爾獎。 經濟學獎導讀:莊奕琦(政大經濟學系特聘教授) 現代經濟學是一門非常量化的社會科學,本世紀以來,尤其是過去十年間,研究方法論上的突破屢獲肯定,更加強化以科學

的嚴謹態度來研究經濟與社會問題的取向。 推薦文:寒波(盲眼的尼安德塔石器匠部落主、泛科學專欄作者) 科學類諾貝爾獎得主,以地理劃分,大部分位於北美、少數歐洲國家和日本;以族裔區分,多數為白人;以性別區分,絕大部分是男性。諾貝爾獎評選看的是結果,這反映出過往百年的科學研究,全人類只有少數群體參與較多;往積極面想,人類的聰明才智,仍有許多潛能可以挖掘。

中原大學生科系的網路口碑排行榜

-

#1.中原大學生物科技館 - Instagram

293 Posts - See Instagram photos and videos taken at '中原大學生物科技館' 於 www.instagram.com -

#2.中原大學推廣教育處 - 國軍退除役官兵輔導委員會

優惠資訊. 營業名稱, 中原大學推廣教育處. 優惠內容, 憑證享1.單門課程學費(不含書籍、材料費等)原價1,500~2,999元,可享【早鳥優惠】再減50元。2. 於 www.vac.gov.tw -

#3.生科大一! - 中原大學板 - Dcard

中原大學. 2020年7月31日13:41. 各位學長姐好~我是生科大一生! 近日看到版上有很多新生在問問題也想了解一下自己的科系的細節– 1.讀書風氣如何? 2. 於 www.dcard.tw -

#4.奈米生醫材料應用及檢測組- 中原大學生醫技術研發中心

成員 ; 吳宗遠教授 ; 系所, 生物科技學系 ; 學歷, 清華大學生命科學博士 ; 研究領域, 基因工程學、分子生物學 ; 聯絡電話, (03) 265-3520. 於 sites.google.com -

#5.中原大學科系介紹– 中原大學特色– Lgwedd

中原大學 科系介紹– 中原大學特色. by. 地址,320314 桃園市中壢區中北路200號200 Chung Pei Road, Chung Li District, Taoyuan City, Taiwan 320314, R,O,C, ... 於 www.moremoon.me -

#6.中原大學生物科技系出路

中原大學生物科技系 出路 夏恩華德back at one. 胡彥斌你要的全拿走. 初音的英文. 維茲巴哈. 內埔天后宮. 和欣客運送貨. 阿伯飾品. 於 752472278.centroricercainsubria.it -

#7.看見教育的光:中原大學的全人之道 - 博客來

書名:看見教育的光:中原大學的全人之道,語言:繁體中文,ISBN:9789863986768,頁數:224,出版社:天下雜誌,作者:林惠君,洪佐育,樊語婕,蕭玉品,羅秀文, ... 於 www.books.com.tw -

#8.中原大學校園現整排「夾娃娃機」!學生怒噴:實在太可笑

學校是為培養學生知能與技術所設,近日卻有一名大學生爆料,中原大學的活動中心門口看到整整三列的夾娃娃機,貼文發上網路後引起校內、校外同學討論, ... 於 www.nownews.com -

#9.中原大學生物科技學系- 108年大學| 科大交叉查榜-www.com.tw

(008072) 中原大學 生物科技學系 201人 第一階篩選標準 108年分發標準 ; 學測應試號碼. 校系名稱[隱藏 科技大學校系] ; 正1. 廖*涵. 考:新北市立永平高中 ... 於 www.com.tw -

#11.2020-2022 夥伴學校中原大學 - 苗圃計畫

團隊計畫基本資料. 計畫主持人. 江政傑. 中原大學環境工程學系助理教授. 03-2654903. [email protected]. 協(共)同主持人. 黃文宗. 中原大學商業設計學系副教授. 於 www.design-thinking.tw -

#12.自由中國: 【全套22冊】 - 第 224 頁 - Google 圖書結果

西北學與中國人民大學為試驗性的三個代表大學,「必**冷冷了??*! ... 國立長春大學取消後革命大學(漢日)、中原大學與中原女子大學(漢日2 文理灣鱷於北京大學,改清華大學 ... 於 books.google.com.tw -

#13.中原大學 - 台灣棒球維基館

[編輯] 學校簡介. 中原大學(英語:Chung Yuan Christian University,CYCU),是一所1955年創立於桃園縣中壢鎮的私立大學,為熱心教育之基督徒張靜愚、鈕永建等人首倡 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#14.100學年度大學甄選入學第一階段篩選考生與大學校系交叉查榜 ...

科系:中原大學生物科技學系 ; 同時篩選通過, 輔仁大學食品科學系 · 開新視窗. 於 exam.derekr.com -

#15.【中原大學】全校外籍生大一不分系學士學位學程徵聘兼任講師 ...

【中原大學】全校外籍生大一不分系學士學位學程徵聘兼任講師2-3名. 求才看板Jobs · 2022-05-13. 一、徵才學歷:具碩士(含)以上學位。 二、專精領域:華語文教學。 於 www.atcsl.org -

#16.中原大學生物科技學系(暨研究所)介紹 - TUN大學網

系主任/所長介紹 · 姓名陳中庸 · 職稱教授兼系所主任 · email [email protected] · 聯絡電話(03)265-3500 · 研究專長. 基因定序、臍帶血胚幹細胞. 於 university.1111.com.tw -

#17.私立中原大學 104升學就業地圖

畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長證照技能。讓104升學就業地圖告訴你告訴你私立中原大學(CYCU,中原,私立中原大學, ... 於 www.104.com.tw -

#18.中原大學最有名的科系的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW

中原大學 最有名的科系在關於中原- 學院介紹| 中原大學Chung Yuan Christian University 的評價; 中原大學最有名的科系在102年大學網路口碑排行~中國醫藥大學在私校排名第 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#19.中原副教授招名威背景超狂! 獲美毒理學家資格認證全台僅4人

〔即時新聞/綜合報導〕中原大學生物科技系副教授招名威指控,校方要求老師在中國學生面前,不能說出「中華民國」,也不能提到武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病 ... 於 news.ltn.com.tw -

#20.中原大學- 维基百科,自由的百科全书

中原大學 ,是一所位於台湾桃園市中壢區的私立大學,創立於1955年,為美籍牧師賈嘉美、基督徒張靜愚、鈕永建、郭克悌、陳維屏、瞿荊洲等人首倡設立,並得到中壢地方士紳 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#21.噁!新生宿舍驚見「天花板、牆壁都是霉」文化大學回應了

一名文化大學新生12日在「Dcard」發文抱怨,剛開學辦入住,本來學校告訴她房號是a開頭,到了房間後,才發現自己的床位上被放滿東西,明顯是已有人入住,且 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#22.中原大學(英語:Chung - 華人百科

中原大學 (英語:Chung Yuan Christian University,簡稱:CYCU)是1955年創立于桃園市中壢區的一所"全人教育"的綜合性私立大學,由篤信基督、熱心教育人士的張靜愚先生、 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#23.中原大學校內裝整排夾娃娃機學生嗆「缺錢缺瘋了」 - 鏡週刊

夾娃娃機近幾年在台灣快速設置,街邊經常能見到夾娃娃機店面,地方政府也曾為了夾娃娃機應不應該出現在學校附近做討論,不過現在中原大學竟直接在校內 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#24.中原大學科系有哪些 - Astarre

中原大學 學生會CYSA · 中原大學開課查詢系統 · 中原大學生物科技學系介紹 · 110年中原大學化學工程學系綠能製程組繁星推薦 · 中原大學室內設計學系CYCU Interior Design · #討論 ... 於 www.anbrce.co -

#25.中原大學「程式設計與邏輯思維」高中生大學先修課程

中原大學 「程式設計與邏輯思維」高中生大學先修課程 · 一、旨揭課程為培育未接觸過程式設計的學生,建立基礎的程式設計概念和相關的邏輯思維,訓練學生的 ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#26.2022 年9 月 - 國立陽明交通大學學術倫理與研究誠信辦公室

【國立成功大學-學術倫理演講】111年9月20日「生技研究與社會實踐型研究倫理」 ... 中原大學研究發展處Office of Research and Development, CYCU ... 於 oaeri.nycu.edu.tw -

#27.東海大學生命科學系

東海大學生命科學系 · 生物醫學研究人才培育 · 完整細胞及分子生物實驗操作訓練 · 東大溪恢復河川生命力系列報導 · 人工智慧與生物醫學結合的跨域學習計畫 · 生科系線上導覽. 於 biology.thu.edu.tw -

#28.【特色辦學】中原大學培育資訊科技高端人才首創成立「智慧 ...

中原大學 獲教育部核准增設「智慧運算與大數據」學士班暨碩士學位學程,為全國第一!近日工業4.0盛行推進,全球#物聯網、#雲端運算、#5G、#6G 等建設均 ... 於 www.edtech.tw -

#30.中原大學科系有哪些 - 雅瑪黃頁網

國立成功大學夜間部設有中文、外文、歷史、企業管理、工業管理科學、電機工程、會計、統計、應用數學、應用化學、機械工程、水利工程、交通管理科學等十三個學系。近年來 ... 於 www.yamab2b.com -

#31.111學年度大學分發入學各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表

錄取分數. 退伍軍人. 錄取分數. 僑生. 錄取分數. 蒙藏生. 錄取分數. 派外子女. 錄取分數. 0001 國立臺灣大學. 中國文學系. 國x1.50 英x1.25 歷x1.25 地x1.00 數Bx1.00. 於 www.uac.edu.tw -

#32.中原大學成立全台首個量子計算學院攜手台塑培育人才

「量子科技」被喻為下一世代的革命,更將是跨時代的影響。教育部於今年7月通過中原大學成立「智慧運算與量子資訊學院」,是台灣第一個以量子計算為主 ... 於 today.line.me -

#33.中原大學校內裝整排夾娃娃機學生嗆「缺錢缺瘋了」

爭議一出,中原大學立刻將機台撤除,並澄清是外包廠商擅自作主放置的。 一名中原大學的學生12日在Dcard發文,表示「學校有便利商店算什麼我們直接開夾娃娃 ... 於 times.hinet.net -

#34.2023/112年研究所推甄各校簡章、榜單下載!9/5更新

112學年度各研究所推甄入學資訊-國立大學 ... 國立陽明交通大學(交大校區). ·報名日期:110/10/06-110/10/12 ... 私立中原大學. 於 www.daso.com.tw -

#35.【桃園】中壢-泰美味人均不到200就能享用滿滿一桌泰式料理 ...

今天要介紹的是我與一群中原大學好友的愛店—「泰美味」!第一次吃是七年前,那時覺得平價又好吃,一群人可以點好幾道菜,一個人卻只要付一百多塊就好 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#36.中原大學 - 大學博覽

中原大學 用心用愛用行動點亮學生的光. 中原大學-全人教育的典範. 塑造學生全方位競爭力–落實學用合一. 中原大學Chung Yuan Christian University. 於 www.testnews.com.tw -

#37.中原大學 - LinkedIn

中原大學 | 20842 位LinkedIn 關注者。Chung Yuan Christian University was founded on the spirit of Christian love for the world. With faith, hope, and love, ... 於 tw.linkedin.com -

#38.中原大學生科系 - KZhome

中原大學生物科技系 簡介. 5 жыл бұрын. 生科系主任給新生的話. 2:06. 生科系主任給新生的話. 5 жыл бұрын. 2016中原生科105級迎新宿營晚會表演-隊輔女舞. 於 kzhome.info -

#39.中原大學(英語:Chung Yuan Christian Un - 中文百科知識

中原大學 (英語:Chung Yuan Christian University,簡稱:CYCU)是1955年創立於桃園縣中壢市的一所“全人教育”的綜合性私立大學,由篤信基督、熱心教育人士的張靜愚 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#40.中原大學註冊率、就學穩定率榮獲雙料第一 - 聯合報

教育部最新公布的全國大專校院108學年度註冊率資料,中原大學大學部註冊率突破去年,以99.97%拿下全國公私立綜合大學第... 於 udn.com -

#41.國際排名證明實力中原大學「理學科學」排名全國第4

[記者劉蘇梅/桃園報導]. 英國《泰晤士高等教育世界大學排名》(TimesHigherEducationWorldUniversityRankingsTHE)公布2022年世界大學學科排名,中原 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#42.中原大學化學系學系影片 - YouTube

中原大學 化學系學系影片 ... 本系創立於民國44年,為創校四系之一,民國88年將化學系分成化學組及材料化學組,兩組各招收一班,並同時設有碩士班、博士班、 ... 於 www.youtube.com -

#43.蕭崇德教授中原大學生物科技系表皮幹細胞研究室32023

台灣大學. 動物學系學士1995 (指導老師郭欽明博士). ◇ 經歷. 中原大學 ... 中原大學. 生物科技系(所). 助理教授(2007/08-2013/07). 中央研究院基因體中心. 於 admbio.ccu.edu.tw -

#44.中原大學生物科技學系 - ColleGo!

生物科技系是以生物醫學與保健食品兩種主軸來教授與研究各種生命機制的科學,並學習各種模式物種的基因調控、細胞構造、生化反應與生理機轉。從而了解最新 ... 於 collego.edu.tw -

#45.中原大學熱門科系 - Lobcm

中原大學 熱門科系 婚禮桌卡名稱. 什麼是預辦登機. ニコプチ新モデル2018. Samsung j7 音量太小. 餐會遊戲. 車禍信. 學測考區107. 於 lobcm.nl -

#46.僑光科技大學

展望未來,為達成學校定位與落實辦學目標,本校整合商學與管理、觀光與餐旅、設計與資訊三個學院的教學研究資源,具體擬訂專業創新、產學鏈結、全人涵養與國際移動等四 ... 於 www.ocu.edu.tw -

#47.中原大學註冊率又滿百笑傲4連霸- 生活新聞 - 中國時報

教育部28日公布110學年度公私立一般大學大學部新生註冊率,中原大學再度獲得註冊率100%的好成績,也是連續2年註冊率百分百,連續6年蟬聯私立綜合大學 ... 於 www.chinatimes.com -

#48.中原大學最有名的科系

學術單位| 中原大學Chung Yuan Christian University瞻望未來,中原除在既有的教育宗旨與理念之精神憲法下,建構「三創教育」-活用創意、激發創新、 ... 於 nzworktravel.com -

#49.歡迎來到世新大學

世新大學及logo 116台北市木柵路一段17巷1號. No. 1, Ln. 17, Sec. 1, Muzha Rd., Wenshan Dist., Taipei City 116, Taiwan (R.O.C.) (886)-2-22368225 24小時緊急連絡 於 www.shu.edu.tw -

#50.全國首創!中原大學成立「智慧運算與大數據」學系 - 工商時報

中原與世界接軌,培育資訊科技高端人才中原大學電機系與EPSON產學合作,運用人工智慧技術共同研發「機械手臂」。 於 ctee.com.tw -

#51.中原大學 - 台灣海外聯合招生委員會

2021榮獲泰晤士報世界大學排名(Times Higher Education) 前1200大學殊榮. 2021 臺灣大專院校畢業校友薪資排名,私校第一! 2020勇奪2019學科正規化引文影響力 ... 於 www.overseas.edu.tw -

#52.法學院財法中心舉辦商業事件審理法回首與展望研討會 - 政治大學

臺灣大學法律學院副教授楊岳平以「論商業法院的企業決策程序引導功能」為題進行報告,中原大學財經法律學系助理教授蔡鐘慶、宏鑑法律事務所合夥律師黃朝琮 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#53.中原大學 - IOH 開放個人經驗平台

中原大學. 關心環境並勇於探索改變, 一起讓世界變更好! 中原大學 · 地景建築學系(景觀系) · 張華蓀 · 教授台灣 · 面對現實條件,針對使用者的需求進行設計。 於 ioh.tw -

#54.中原大學 - Wiki Index | | Fandom

中原 大学(Chung Yuan Christian University;CYCU)创立于1955年(民国44年)由美籍牧师贾嘉美(Rev. James Graham)及基督教长老会张静愚、钮永建等人, ... 於 college.fandom.com -

#55.台灣地區大學生對假藉宗教名義進行性犯罪的認知之調查研究

另者,大學通識教育在預防假宗教之名的性犯罪上,扮演著極其重要的關鍵; ... 5 中原大學宗教研究所☆ *2 6 政治大學宗教研究所 7 慈濟大學宗教與文化研究所☆ 8 ... 於 books.google.com.tw -

#56.大學課程的多元教學與實務 - 第 235 頁 - Google 圖書結果

大學部總結性課程教學模式之建立摘要 1.總結性課程可用於驗證學生在學期間所培養能力最好的一個場域。「工業工程實習」為中原大學工業與系統工程學系的總結性課程。 於 books.google.com.tw -

#57.110年高普考行政類科錄取排行政大北大台大居前三 - 中央社

考選部今天說,據統計,大學畢業3年內報考110年高普考行政類科中, ... 淡江大學、中原大學、銘傳大學、中山醫學大學、靜宜大學、高雄醫學大學。 於 www.cna.com.tw -

#58.跨校通識學分課程 - ewant

2022/09/19 ~ 2023/01/06 國立雲林科技大學. 楚漢相爭之職場競爭力(2022秋季班). 楚漢相爭之職場競爭力(... 2022/09/19 ~ 2022/12/30 中原大學. 於 www.ewant.org -

#59.中原大學「整排娃娃機占校園」 照片見光遭酸「機械手臂學程」

這幾年台灣街頭、商店內隨處可見夾娃娃機,不過這景象似乎不太適合出現在校園內。有學生在網路討論區上發文,指出中原大學的活動中心出現好幾排夾娃娃 ... 於 www.mnews.tw -

#60.國內外傑出排名- 學校優勢 - 中華大學

QS世界大學排名是受世界注目的大學排行榜之一,評比以「教學品質」、「研究發展」、「企業雇主滿意度調查」及「國際化」 ... 1, 25, 國立台灣大學, 19, 231, 中原大學. 於 www1.chu.edu.tw -

#61.中原大學生物醫學工程學系- Home - Facebook

本系為跨領域科系,綜合工程技術與生物醫學知識,培育醫學工程領域專業人才。 中北路200號中原大學工學館, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan 320. 於 zh-tw.facebook.com -

#62.中原大學跨領域學分學程一覽表

聯絡分機. 總機03-2659999. 1. 科技管理學分學程. 工業系. 4401. 2. 生技保健食品學分學程. 生科系. 3505. 3. 創意創新創業學分學程. 通識中心. 於 www.psy.fju.edu.tw -

#63.健行科技大學Chien Hsin University of Science and Technology

請使用健行Email 帳號(學號) 密碼登入。 如有SIP系統之相關問題,請洽分機3827。 系統簡介 | 忘記密碼 | 解除快顯封鎖. 選課入口 日間部選課系統入口 · 進修部選課系統 ... 於 www.uch.edu.tw -

#64.中原大學爆性霸凌案!拖5年才懲處傳綠委致電「關切」受害學生

教育界近日驚爆一事,中原大學於2020年5月15日排定調查一起該校生物科技學系男教授涉及男碩士生的性霸凌案件,據同校教授指出,民進黨立委何志偉在性 ... 於 www.storm.mg -

#65.大學學測-101年中原大學-生物科技學系-學雜費 - 隨意窩

中原大學 生物科技學系學科能力測驗篩選方式甄選總成績採計方式及佔總成績比例甄選總成績同分參酌之順序第一階段第二階段科目檢定篩選倍率學測成績採計方式佔甄選總成績 ... 於 blog.xuite.net -

#66.中原大學校長李英明:解放科系框架,讓人才「專中有博」

中原大學 新任校長李英明出身法學博士,專長國際事務,他認為,未來人才需要跨域,但不只是多專長,更要懂得人性,大學必須培育博雅素養的理工人才, ... 於 www.gvm.com.tw -

#67.精準健康新里程竹科生醫園世延生醫全球首家口腔癌檢測試劑廠 ...

3 天前 — ... 營運長(右一)、柳營奇美醫院黃順賢院長(左四)、長庚大學分子醫學研究中心余兆松主任(左三)、中原大學張雍副研發長(左二)、陽明交通大學醫工所張家偉. 於 n.yam.com -

#68.娃娃機台攻佔大學校園!網笑諷「機械手臂課程」 校方回應了

中原大學 學生12日在Dcard發文,分享自己在校園活動中心一樓看到整排的夾娃娃機,讓他相當傻眼,嘲諷這是機械手臂的就業學程,並認為決策相當荒謬, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#69.獨家/中原大學校園竟放夾娃娃機!學生酸:上機械手臂課程

大學 校園內多半都會設置超商、販賣部、餐廳,給學生方便,有些學校甚至也有書局,販賣筆記本等文具,不過這些都屬於學生日常上課「必需品」,但中原 ... 於 www.setn.com -

#70.中原大學 - 大學問

... 於民國44年10月奉教育部核准立案定名為「私立中原理工學院」,以「篤信力行」為校訓,設物理、化學、化工、土木工程等4個學系;民國69年8月1日改制為中原大學。 於 www.unews.com.tw -

#71.中原大學∥ 111學年度四技二專甄選入學(一般組)

《技訊網》是全國最大的技專校院招生資訊查詢系統,包含有全國各科技大學、技術學院、專科學校招收四技、二技、二專、五專等各學制聯合招生及單獨招生入學管道, ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#72.中原大學黃金收租金金透店~屋主誠售-桃園市房屋出售-591售屋網

中原大學 黃金收租金金透店~屋主誠售. 2350萬. 售金. 121.32萬/坪. 單價. 19.37坪. 權狀坪數. 現況店面. 用途住商用. 樓層整棟/2F. 裝潢簡易裝潢. 帶租約否. 屋齡6年. 於 m.591.com.tw -

#73.「111學年度暑期新進教師暨創新教學研習營」圓滿落幕

另邀請108、109連續兩年獲選教育部績優計畫得獎人,中原大學連育仁副教授,主講「數位宇宙及後疫情時代的教學創新與實踐」,分享因受疫情影響,教學被 ... 於 www-ch.scu.edu.tw -

#74.Epidermal Stem Cell Lab @ CYCU - 中原大學生物科技系表皮 ...

Contact Information: 蕭崇德 教授 中原大學生物科技系表皮幹細胞實驗室 32023 中壢市中北路200號. E-mail: [email protected]; [email protected] 於 cdhsiao-c.weebly.com -

#75.中原榮譽 - 國立臺灣師範大學僑生先修部

中原大學 · 新生宿舍床位由學校直接分配;次年申請得優先分配床位,申請一次得住宿一年(不含寒、暑假,寒暑假住宿另計)。 · 生活費約每個月新台幣6,000元至10,000元;書籍 ... 於 www.nups.ntnu.edu.tw -

#76.中原大學華語中心Mandarin Learning Center in CYCU | 找學校

中原大學 全人教育村南棟2樓人文與教育學院華語文教學中心. 入學申請表(請至本中心網頁 http://mlc.cycu.edu.tw ”下載專區” 下載); 畢業證書影本及 ... 於 lmit.edu.tw -

#77.求職管道- 中原大學 - 新北勞動雲

320桃園市中壢區中北路200號中原大學人事室收, 信封左下方請註明應徵職務名稱(高教深耕計畫-國際數位教學組專任助理」字樣),錄取與否均 ... 於 ilabor.ntpc.gov.tw -

#78.章法論叢. 第八輯 - 第 439 頁 - Google 圖書結果

中原大學 應外系講座教授䎦䔞ẋɵ枛䭨㕘娆婆䘬SM䭬廱䦣匲晭ⶆġ 甲場國際會議元智大學廳中語系客座教授ġ 乙場 508會議室恙䆖⍳ġ 4吳大學中X系兼任教授ġ 亞洲大學通識中心 ... 於 books.google.com.tw -

#79.中原大學- 優惠推薦- 2022年9月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦中原大學商品就在蝦皮購物!買中原大學立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#80.年中慶 - 小豪5d 保護貼

中原大學 科系排名. 苑裡鎮農會. 兆豐信用卡查詢. 新光銀行開戶要帶什麼. 日本身體乳液推薦. 台北市內湖區康寧路三段. 台北一卡通. 萬巒豬腳屏東. 嘉義北港. 於 garoco.ch -

#81.#問題中原大學| 課業板| Meteor 學生社群

2018年2月27日01:25. 中原大學生物科技系好嗎?以私立來說的話. 0 於 meteor.today -

#82.中原大學最有名的科系在PTT/mobile01評價與討論

在中原大學生物科技系這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者zxcvxx也提到中研院研發出全球首款新冠病毒晶片檢測系統https://bit.ly/3qWauEq 這是半導體與生醫產業跨界 ... 於 pet.reviewiki.com -

#83.國際排名掛保證中原大學理科排名全國第4 - 台灣大紀元

大學學測成績公布,如何慎選好學校是各界關心的議題。中原大學再度用國際排名證明實力!根據英國《泰晤士高等教育世界大學排名》 於 www.epochtimes.com.tw