亞裔移民的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 單親,我們可以的!:走過挫折與無助,75位單親媽媽愛與勇氣的真情告白 和傑森.德里昂,麥可.威爾斯的 敞墳之地:移民路上的生與死都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美國亞裔歧視越演越烈!為什麼亞洲人在美國感覺特別弱勢?也說明:今天,就讓我們一起來聊聊越演越烈的「亞裔仇恨爭議」吧! ... 像是19世紀末期,美國因為內戰所以經濟正在衰退,同時也有大量華人移民到加州,成為低 ...

這兩本書分別來自大好書屋 和左岸文化所出版 。

國立臺灣大學 物理治療學研究所 簡盟月所指導 張欣韻的 成年女性肥胖的影響因素:呼吸交換率、心率變異性、身體意象 (2019),提出亞裔移民關鍵因素是什麼,來自於肥胖、呼吸交換率、身體意象、心率變異性。

而第二篇論文國立中正大學 外國語文研究所 龔紹明所指導 吳佳芬的 鐘芭‧拉希莉作品之新世界公民研究 (2014),提出因為有 鍾芭•拉希莉、《病症的翻譯員》、《同名之人》、《陌生的土地》、新世界公民理論、新世界公民、身份認同、全球化的重點而找出了 亞裔移民的解答。

最後網站移民- 美国亚裔频繁受到伤害,为何在美华人还坚持生活在美国則補充:以亚裔中的美籍华人为例,彼时清朝移民到美国大概始于19世纪40年代,但人数比较少。1840年至1860年赴美的华人以男性为主. 到了19世纪50年代,华人移民 ...

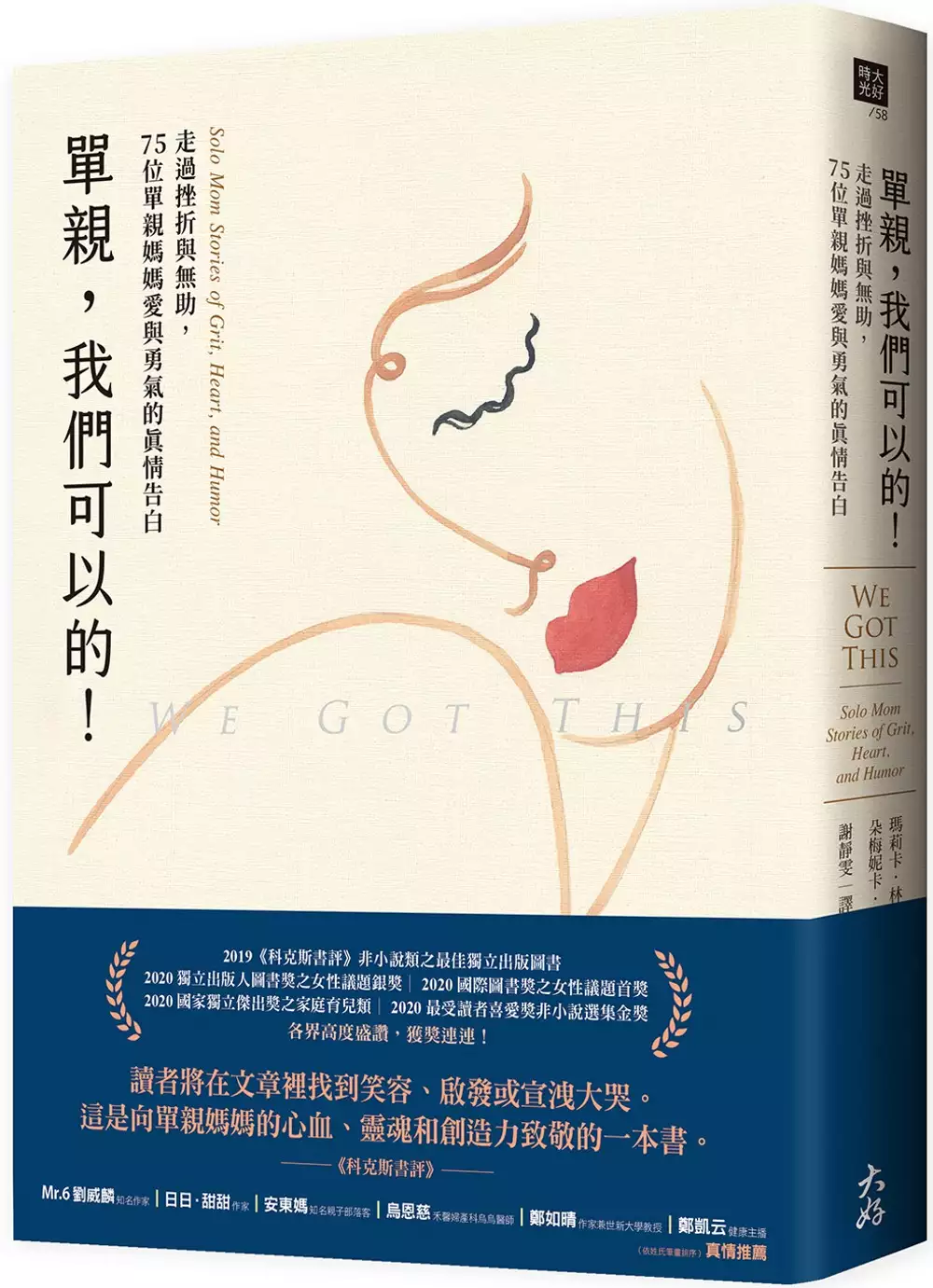

單親,我們可以的!:走過挫折與無助,75位單親媽媽愛與勇氣的真情告白

為了解決亞裔移民 的問題,作者 這樣論述:

一群單親媽媽寫下的情書,獻給每一位單身母親與愛著她們的人! 坦誠、脆弱、真實得毫不閃躲, 那些單親世界裡的恐懼與希望、挫折與韌性,她們都懂! 究竟女性們是如何成為單親?又怎麼走過悲喜交集的日子? 75位不同背景、年齡、種族、性向、職業與價值觀的單親媽媽, 透過散文或詩歌,訴說扛起單親母職的心路歷程。 「讀者將在文章裡找到笑容、啟發或宣洩大哭。 這是向單親媽媽的心血、靈魂和創造力致敬的一本書。」──《科克斯書評》 79篇優美、幽默、動人的女性書寫 第一手真情告白,陪你走過單親母職的淚水與喜悅 自主離婚、喪偶、偽單親、未婚生子、精子捐贈、女同志離

異……這些選擇性單身或意外單身,都是現代單親媽媽的成因,但我們鮮少有機會聽到她們的心聲。本書收錄75位單身母親的故事,涵蓋暢銷書作家、詩人、演員、編輯,以及伊拉克難民、亞裔移民等。更有幾篇為單親小孩從後代視角寫下的心情,訴說他們對單親家庭的理解與愛護。 這群身兼父職和母職的單親媽媽,勇敢、獨立且見地深刻。有為了找回自我而毅然結束婚姻的媽媽、長期受家暴而通報警方帶離另一半的媽媽、遭受丈夫背叛出軌而鼓起勇氣單飛的媽媽;也有為了彌補孩子而全心守護的媽媽、看著孩子沉迷毒癮而主動送交勒戒的媽媽,以及渴望愛情卻依然最牽掛孩子的媽媽…… .關於單親支援──「身邊沒男人的時候,要怎麼養大一個兒

子?到底該怎麼辦才好?」 女子懷胎九月時,丈夫一腳踏出了家門,不會摔角、捕魚、打球的她,從此肩負拉拔一個男孩長大的任務。 .關於面臨劇變的困難──「對我來說這是何等深奧的謎團,前一刻充滿生機的存在,如此真實可觸,下一秒卻無影無蹤。」 丈夫心臟病發驟逝後的一年半裡,女子雖然持續繳納著另一半的手機帳單,但她也努力學習操作錄影機、嘗試清除丈夫的影片觀看紀錄。 .關於成長與韌性──「有時候,我依然希望他會求我讓他回到身邊,希望他承諾說他會改變,真正有所改變。但這件事遲遲沒發生。」 女子長期遭受另一半家暴,嘗試陪伴對方走過心理治療的她,最終忍無可忍選擇通報。她告訴

自己,面對這位深愛的丈夫,她曾經那麼努力過了。 .關於下一段感情──「我想像在她還小的時候,找到對的男人,然後將彼此的家庭結合起來,但遲遲無法如願。」 一名單親媽媽帶著八歲女兒與新男友見面,心情尷尬又忐忑不安,但這才發現女兒早已敞開胸懷,在門的另一邊等著她。 .關於養育孩子──「我應該帶你到動物園去。我應該沖個澡。這個星期天我應該給你更豐富的體驗。只是我好累、好累。」 一名出身單親家庭的女人,在她也成了一名單親媽媽後,拚上全力愛護她的小野獸……只是她精疲力盡,感到前所未有的快樂與寂寞。 .關於生活的挑戰──「她們生我的氣,這也情有可原。那是某種安靜的怒氣

,在表面底下悶燒著。」 受夠前夫精神折磨的女人,選擇離婚後卻得不到女兒們的諒解,直到某天她開車撞到一名小女孩,母女三人心結悄悄解開…… .關於希望與樂觀──「頭一次,我的身分認同不是由其他人的評價所決定。我的人生富足且美麗,而我衷心熱愛身為單飛母親。」 在婚姻中逐漸失去自我的日本女子,結束關係後帶著兩名幼子於美國獨力生活。雖然失去了朋友、家庭、存款與職業,但她得到了真正的解放。 從這些優美動人的單親故事書寫中,我們看見單飛母親如何以堅定、勇敢的精神,走過對孩子的愧疚、對自我的質疑、對經濟的不安與對愛的忐忑,撐起一個充滿愛與溫暖的家。這些故事娓娓道來,想告訴讀者們

,單親不代表孤單;單親媽媽是一群強大、有韌性的女性,即使在艱困情境中也能找到幽默,跌倒後又站起來活出幸福! 如果你是單親媽媽,你將如獲有相同經驗的摯友,傾聽你、支持你; 如果你是單親小孩,你將彷彿走入媽媽內心,重新擁抱與她的關係; 如果你沒上述經驗,你也能從中感受到母愛,獲得鼓舞人心的力量! 本書特色 ◎多元議題的發聲:75位單親媽媽的真實故事 本書一口氣集結75位不同價值觀、性向與生活環境的單親媽媽,從第一人稱視角道出最真實的單親心聲。此外,也收錄精子捐贈者與女同志家庭後代的文章。豐富的內容不乏性別議題、多元文化的探討,提供讀者不一樣的思維,也打開人們對於單親

的想像。 ◎一時之選的單親詩文集:詩意、優雅的魅力敘事 這群單親媽媽作者群多為作家與文字工作者,更收錄多位美國桂冠詩人、暢銷小說家的作品,例如詩人亞卓安.芮曲(Adrienne Rich)、朵里安.勞克斯(Dorianne Laux)、小說家安娜.卡斯提洛(Ana Castillo)等等,形式有散文有詩歌,篇篇優美動人,相當引人入勝。 得獎紀錄 ★ 國際間獲獎連連! 2019《科克斯書評》非小說類之最佳獨立出版圖書 2019 女性議題之最佳圖書獎 2020獨立出版人圖書獎之女性議題銀獎 2020國際圖書獎之女性議題首獎 2020國家獨立傑出獎之家庭育

兒類 2020最受讀者喜愛獎非小說選集金獎 國內名人推薦 Mr.6 劉威麟|知名作家 日日・甜甜|作家 安東媽|知名親子部落客 烏恩慈|禾馨婦產科烏烏醫師 鄭如晴|作家兼世新大學教授 鄭凱云|健康主播 ——真情推薦(依姓氏筆畫排序) 離婚後變成單親的苦痛,並不會隨時間沖淡至完全消失;它會不斷變換形式,甚至時而增強──我們一輩子都得被它黏著!單親爸媽必須承受比一般家長更辛苦的人生,經濟困境只是其一,更大部分的痛苦來自心理缺憾。本書的七十五位單親媽媽必然都面臨過上述掙扎而完成一篇篇的作品,鑄成這本在國際間獲獎無數的書。——Mr.6 劉威麟|知名作家

《單親,我們可以的!》這本書,是這麼篤定地告訴我們,只要有愛,可以戰勝一切。書中所有的文字,無論是徬徨、孤單、無助、挫折、傷心的敘述,最終都在自性中的愛裡終結。無論在哪個時代,單親都是一條孤獨的路,也因為品嚐孤獨,超越孤獨,才有更大更強的愛力給子女,進而相互產生愛的連結。這種強大的連結,有時更勝於雙親的家庭。於此,給單親但不孤單的妳加油,「愛完勝,親不單!」——鄭如晴|作家兼世新大學教授 國外高度盛讚 還記得大人在你年少時問你,「你的英雄是誰」,而你說出了自己最愛的總統或流行樂手嗎?讀完《單親,我們可以的!》之後,我敢打賭你不會重溫那個問題。在這本非凡的合集裡,七十五位形形

色色的單身母親將她們對孩子的熱愛和寫作技巧結合起來。她們的聲音細微與雄渾、抗辯與歡慶、輕哼與高唱。她們集體宣布:單親媽媽是我們的無名英雄。──愛爾瑪.葛力伯(Alma Gottlieb)|《一整個世界的寶寶:給八個社會的想像育兒指南》(A World of Babies: Imagined Childcare Guides for Eight Societies,暫譯)共同作者 《單親,我們可以的!》是強烈的愛碰上恐懼與驚奇。我細細品嚐這些詩作和短文,裡面充滿了幽默和心碎、智慧和人性。母親們在經歷所謂「母職」這件無比龐大的事情中,這些作品會幫助她們任何一人──不管單親或非單親──得到啟

發和支持,被看見與被理解。──凱特.哈潑(Kate Hopper)|《準備換氣:一趟歷經過早母職的旅程》(Ready for Air: A Journey Through Premature Motherhood,暫譯)作者 《單親,我們可以的!》裡頭的聲音動人、脆弱、滑稽、洞察、大膽、堅強、韌性、聰慧。不管你正在面對單親母職,或你目前是單身母親,抑或者你愛著一位單身母親,這本書就是一面鏡子,映照出獨力撐起母職──以及獨力蓬勃向上──的特殊生命體驗。──艾瑪.強森(Emma Johnson)|Wealthysinglemommy.com創辦人,《了不起的單身母親》(The Kickas

s Single Mom,暫譯)作者 《單親,我們可以的!》是倖存者的團圓。這裡提供的不是「指南」,而是充滿愛的聚落,這些女性曾經有過,也依然有著類似的經歷……在這些紙頁中,你會找到鼓舞人心的力量,以及尋獲個人喜樂的承諾。──M. M.德沃(M. M. DE VOE)|家長筆會(Pen Parentis, Ltd.)創辦人與董事 孤立、害怕、悲傷、絕望,是我十一年前經歷離婚時的部分感受。當時我有兩個幼子,家人都不住附近,我從來不曾這麼孤單過。我真希望自己當時讀到了《單親,我們可以的!》。讀這本書讓我覺得有了朋友,有女性懂我、在乎我、在身邊陪伴我,而且不管怎樣,一切都會好好的!─

─賈姬.皮洛索夫(Jackie Pilossoph),芝加哥論壇報媒體集團「Love Essentially」專欄作家 《單親,我們可以的!》收錄的故事是一份精美雕琢的見證,見證了單親母職的宇宙,將原本覺得陌生的女性以最親密的方式連結起來。──黛柏拉.古恩菲(Deborah Gruenfeld)|史丹佛大學女性領導經營管理學程的教授與共同指導 《單親,我們可以的!》這本精彩合集收錄了單身母親及其孩子的各種聲音。這些母親的哀嘆與勝利讓我充滿了敬畏和笑意,讓我覺得身為人類是值得驕傲的事。──莎里.威爾森(Sari Wilson)|《穿鏡的女孩》(Girl Through Glass

,暫譯)作者 《單親,我們可以的!》為身為單身母親這條看似黑暗的道路,帶來希望、光亮、喜樂、幽默──這份我們通常不會自主選擇,也不會放棄的職責。這個合集裡分享的故事為我帶來極大喜樂,因為它們真誠地描述了身為單身母親的現實。替自己找一本來吧,你會很滿意的。──諾耶樂.費德力克(Noelle Federico),Theworkingsinglemom.com商務顧問與創辦人

亞裔移民進入發燒排行的影片

🔥金球獎最佳外語片,強勢問鼎奧斯卡!

🔥絕對不只在說一個移民故事:婚姻爭扎,婆孫之情,一定有打動你的地方!

🔥怎麼從小雞屁股看性別?用木棒找水真有其事?原來導演就是David本人?新影片一次告訴你!

這次要介紹的電影是入圍了本屆奧斯卡6項大獎,即將在4/23號上映的《夢想之地》(Minari)。這是一部由美籍韓裔導演,鄭李爍,根據自身成長經歷,自編自導一個家庭追逐美國夢的故事。

英文片名Minari,其實是水芹的意思。這是在韓國料理中常見的一種食材。這類型水生植物,容易種植與生長,通常在水源豐富的地方就可以找到。外型看起來雖然像是雜草,但它芬芳的香氣,卻是家常菜中不可或缺的一角。編導在電影中把水芹比喻為新移民,默默地在社會角落努力紮根,證明自己的價值。

然而《夢想之地》能夠入圍多項奧斯卡,甚至帶走金球獎最佳外語片,絕對不只是在說一個『移民故事』。因為靈感來自編導的真實經歷,整部電影架構和角色塑造都非常地真摯寫實,相信觀賞時絕對可以在其中找到相同的回憶與類似的情感。

在今天的節目裡,我們會先介紹無雷劇情大綱,聚焦在電影中的兩個議題『期待落差』與『落地生根』,去分享這一家人的心路歷程,最後則會揭露幾個電影背後的秘辛,例如『怎麼從小雞屁股看性別?』、『用木棒找水真有其事?』『原來導演就是David本人?』、以及『有如神蹟的創作源起?』。在繼續看下去之前請先訂閱頻道並且按下小鈴鐺,也歡迎到各大Podcast平台上搜尋『那些電影教我的事』,聽我們聊更多《夢想之地》喔!

【Podcast 收聽資訊】

Apple Podcast:https://apple.co/3fZIWpl

KKBOX:https://bit.ly/3aJntQ8

Spotify:https://spoti.fi/2BGZ4Nx

Google Podcast:https://bit.ly/2BeuhrA

SoundOn:https://bit.ly/2CD0edl

Castbox:https://bit.ly/2CMjgy8

SoundCloud:https://bit.ly/2BhmAkh

#夢想之地

#尹汝貞

#奧斯卡

成年女性肥胖的影響因素:呼吸交換率、心率變異性、身體意象

為了解決亞裔移民 的問題,作者張欣韻 這樣論述:

研究背景與目的:世界各國的肥胖盛行率逐年增加,因此積極推動肥胖防治工作已是刻不容緩的健康議題。造成肥胖的原因很多,例如飲食不均衡、缺乏體能活動、心理因素、基因等各種可改變和難以改變的因素。目前世界肥胖相關學會已經建議肥胖分級防治策略指引,基本上是採取飲食控制結合運動的生活型態介入來改善肥胖,但實證資料顯示介入成效不一。由於肥胖是多重危險因子造成的,探討肥胖的危險因子有助於提供更多減肥介入計畫的選擇。先前的研究顯示,交感神經活動降低可能會造成肥胖;另外肥胖男性的呼吸交換率較高,代表他們較傾向於利用碳水化合物作為能量來源,故油脂無法被有效消耗並囤積於體內。此外,相較於其他種族,亞裔對於自己的身體

意象較不滿意,其中女性不滿意程度更高。不良的身體意象會帶來許多的影響,可能造成肥胖的惡性循環。過去研究多以居住在美洲等地的亞裔移民者為研究對象,少有針對居住在亞洲的亞裔作調查。因此本研究的目的為探討在不同肥胖程度的成年女性間,呼吸交換率、心率變異性及身體意象等因素是否有差異,同時探討影響肥胖指標(身體質量指數、腰圍、體脂肪百分比)的因素。研究方法:本研究設計採橫斷面式設計,在台北招募符合條件且有意願的女性參與。受試者的納入條件為20至50歲,排除條件為:一、服用影響體重或內分泌的藥物;二、參與研究前3個月內體重變化超過2公斤;三、受試者無法完成評估流程,如:認知問題;四、有精神疾病診斷者;五、

懷孕或停經者。評估項目包括:身高、體重、腰圍、體脂肪百分比、呼吸交換率、心率變異性、身體意象(多向度自我身體關係問卷(multi-directional self-body relationship questionnaire, MBSRQ)、圖像評量表(figure rating scale, FRS))、七日回憶活動量問卷(Seven-days Physical Activity Recall, 7-d PAR)、三因子飲食量表-18題版本(Three-Factor Eating Questionnaire, revised 18-item, TFEQ-18)、蒙哥馬利憂鬱量表(Mongo

mery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS)。統計分析使用SPSS第18版(SPSS Inc, Version 18.0. Chicago: SPSS Inc.),採用獨立樣本t檢定(independent sample t-test)、皮爾森卡方檢定(Pearson’s chi-square test)及費雪精確檢定(Fisher’s exact test)檢測不同肥胖程度受試者間的變項是否有差異,並以斯皮爾曼排序相關係數(Spearman rank-order correlation)分析肥胖指標與呼吸交換率、心率變異性、身體意象的相關性。另外,以

逐步多元線性迴歸分析(stepwise multiple linear regression)來分析影響肥胖的參數。結果:本研究共納入106位受試者,以身體質量指數24.0公斤/公尺2為切點,分為正常組(57人)和過重/肥胖組(49人),兩組的體重、身體質量指數、腰圍及、體脂肪百分比出生體重均有顯著差異(p < 0.05)。此外,過重/肥胖組的身體意象顯著較正常組差,如自覺實際身形、理想身形、理想與自覺實際身形之差別、多向度自我身體關係問卷總分、“外表評價”、“健康評價”、“身體各部位滿意度”及“體重自我分類”(p < 0.05)。體脂肪百分比與高頻功率(ρ = -0.247)呈顯著負相關,肥

胖指標與理想與自覺實際身形之差別(ρ = 0.599~0.693)、多向度自我身體關係問卷總分(ρ = -0.318~-0.423)、“外表評價”(ρ = -0.410~-0.532)、“健康評價”(ρ= -0.289~-0.363)“身體各部位滿意度”(ρ = -0.419~-0.552)、“體重自我分類”(ρ = 0.484~0.611)均有顯著相關(p < 0.05)。多元線性迴歸分析結果顯示,理想與自覺實際身形之差別是三項肥胖指標的影響因素。其他影響因素包括出生體重、生育次數、呼吸交換率及高頻功率。結論:身體意象是影響肥胖指標的重要因素。未來的肥胖防治計畫介入可加入改善身體意象,建立正

確的健康體型概念,避免過重或肥胖者盲目追尋不健康的美學,使身體意象更差,陷入肥胖的惡性循環。

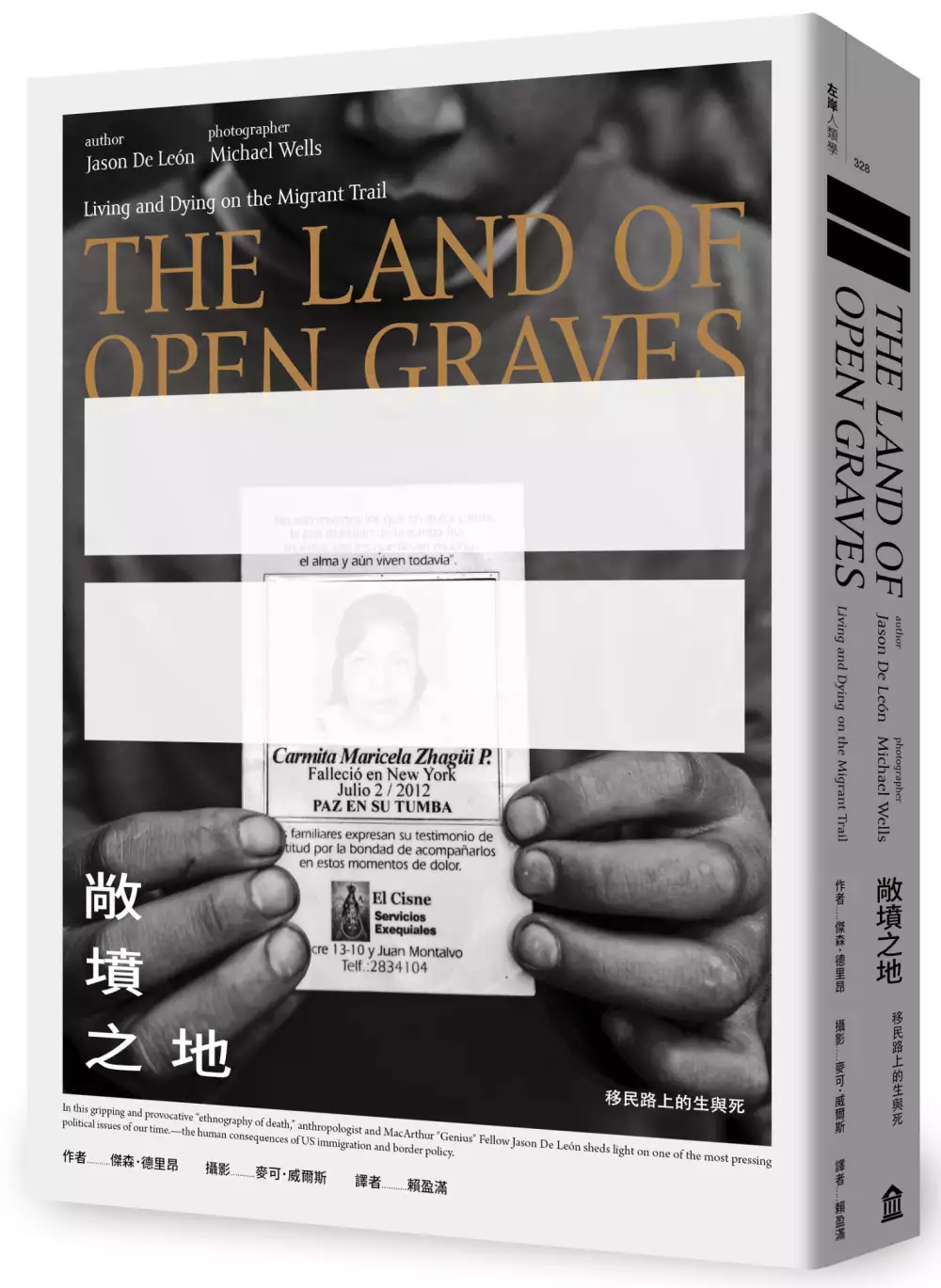

敞墳之地:移民路上的生與死

為了解決亞裔移民 的問題,作者傑森.德里昂,麥可.威爾斯 這樣論述:

「好好地記錄死亡。」 這是一個人類學家最艱困的敘事,從中呈現出這個時代最急迫的政治議題── 我們該如何在國家政策的框架下,思考所謂「人命價值」? 美墨邊境的索諾拉沙漠不時可見散落棄置的屍骨,或是亡者的遺留物。因為有成千上萬無證移民企圖從墨西哥跨越邊界進入美國。只是,這趟理應邁向美好未來的希望之旅(雖然非法),很多人無法走完,很多家庭從此支離破碎。 近三十年來,美國逐步加強邊境管理,1993年開始,在所謂「威懾預防」政策之下,邊境巡警透過在城市近郊頻繁且大規模的巡邏查緝,將無證移民從原本穿越城市的路線上移除,然後把他們推向嚴苛的自然環境。過去這些遷移者貼近城市,相對而言安全

,如今則被迫到險惡的沙漠中尋找越境路線,美國政府等同於把邊境治理的成本轉嫁給沙漠,以嚴苛的自然環境來恫嚇無證移民的越境企圖。而當移民失敗,也是以同樣的環境來消除其遷移的痕跡,從而讓美國政府得以免去一場人道危機。 這本質上就是一個以沙漠的險惡為掩護和工具的殺人計畫。 《敞墳之地》記錄的就是這些邊境穿越者每天面對的暴力與死亡。 作者德里昂受的是考古學訓練,並於2009年開始帶領學生在美墨邊境進行「無證遷移計畫」。在本書中,他從無證移民會走的路徑、躲避「邊巡的」地點和休息場所,尋找無證移民在沙漠中遺留下來的物品和痕跡,分析這些沙漠中的物質遺留背後可能代表的意義,並且試圖由此還原無證

移民在沙漠中的經歷;他甚至透過實驗考古學式的研究方法,實際觀察沙漠是如何吞噬這些逝去的生命所留下的最後痕跡。他研究政府對於非法越境者的遣送作業、在邊境巡邏隊的陪同下參觀政府設施;他也實際踏上了遷移者穿越沙漠的小徑。 德里昂結合了人類學四大領域:民族誌、考古學、語言學及鑑識科學,清楚呈現無證遷移的社會過程,同時剖析美國的「威懾預防」政策並對其提出嚴厲批判。他以多物種民族誌的視角,將過去研究者未曾注意、但對無證移民影響甚巨的險惡自然環境置於重要地位,並檢視其影響,更將宏觀政策上的變遷,腳踏實地呈現於邊境場景和無證移民實際行動的微觀研究,讓這些無證移民不再只是官方評估政策效益的數字。 這

些在沙漠裡經歷死生的人有名有姓、有面孔有家庭;每一個人都有自己的生命故事。 他們有些人為了追求更好的生活,有些人則是冀望修補跨國遷移撕裂的家庭。德里昂訪談了數百位曾經或正在遷移過程中的男女,透過倖存者或失蹤者親友的第一人稱敘事,從他們的視角來描述那些發生在邊界帶及邊界以外的,關於存活、失敗與心碎的故事。這些故事反映出跨國遷移者與全球經濟不平等的緊密關聯,但我們很少仔細看他們走過的這趟可怕旅程,聽他們用自己的話描述其間經歷。 我們該從怎樣的角度思考移民問題,以及其所造成的影響? 人類學家選擇以一種幾乎過於詳實,甚至可能引起讀者不適的方式呈現死亡,並詳細記錄這些無證移民的歡笑和痛

苦,以及逝者和失蹤者親屬那沉痛而無盡的哀傷。記錄這些絕大多數未曾被記錄的故事,近距離看見這些面孔與身軀,或許能提醒明日的我們記得,這些人今天就在這片沙漠上生存,在這片沙漠上死去。 或許,唯有將這一大群無證者還原為「人」,我們才能開始認真討論如何解決美國千瘡百孔的移民制度,以及該如何在國家政策的框架下,思考所謂「人命價值」。 「對墨西哥人來說,邊界根本不存在,我們會一直嘗試到成功為止。我們相信瓜達露佩聖母會保佑我們。只可惜有時你的身體跟不上信仰。」 「『我要你放那些能真實呈現我們的照片。這樣更好,大家才能看到發生什麼事。看到真實。這樣大家就會相信正在發生的事,就會知道這是真的。

很多人認為這一切都是假的,這些事根本沒發生。』或許,書裡接下來的照片和文字能幫助那些人,那些從來沒有想過一個人要多麼走投無路才會踏進沙漠、而身旁親友被這個過程奪去性命又是多麼傷痛的人,讓他們離『真實』稍微近一點點。」 得獎記錄 2015年,拉丁美洲與加勒比人類學學會圖書獎 2016年,應用人類學學會,瑪格麗特・米德獎 2017年,北美人類學學會,Delmos Jones and Jagna Sharf Memorial Prize for the Critical Study of North America 2018年,高等研究學院,J. I. Staley Prize

2017年,德里昂獲麥克阿瑟天才獎 推薦人 江芝華,國立台灣大學人類學系副教授 —————————————————審訂 卓浩右,科技部人文社會科學研究中心博士後研究員、曾於美墨邊境進行人類學田野工作 林浩立,國立清華大學人類學研究所助理教授、饒舌團體「參劈」成員 臥斧,文字工作者 阿潑,轉角國際專欄作者、《憂鬱的邊界》作者 洪廣冀,國立台灣大學地理環境資源系副教授;曾前往敞墳之地一遊、日後發現自己只見到表面的科學史研究者 劉文,中研院民族所助研究員、長期旅居美國並書寫亞裔移民酷兒經驗的作家 —————————————————推薦 (依姓氏筆畫排

列) 好評推薦 毫不掩飾地呈現情緒,使得德里昂的書寫展示了人類學式的田野調查和民族誌最大的特點與優勢,提供給讀者迥異於官方報告中那些沒有情緒波動的語言和數據。德里昂在這本書中描述的,是研究者做了會傷心的研究,讀者看了會難過的民族誌。正因為如此,使得這本民族誌忠實貼近美墨邊境帶中,那些每日都在想著、試著穿越邊境的無證移工的生命經驗。——卓浩右,科技部人文社會科學研究中心博士後研究員、曾於美墨邊境進行人類學田野工作 傑森‧德里昂是一位很酷的考古人類學家。受石器分析訓練的他是兩個龐克搖滾樂團的主唱,曾在大學開過「搖滾人類學」這門課。或許正是這種活力,使他看到考古學不只能重建模糊的過去,

還能揭露當代被掩蓋的社會問題。──林浩立,國立清華大學人類學研究所助理教授、饒舌團體「參劈」成員 沙漠給人一種無論時間空間皆是無邊無際的感受,邊境則相反,帶點界線的壓迫。而沙漠中的邊境又是如何?《敞墳之地》嘗試透過民族誌方法,來呈現美墨邊境移民遷移過程的生死困鬥,他們腳下是遺骸風化積累的路途無際,面對的是未知的險阻,逐漸走成一條無證遷移之路,但在歷史與社會是無聲的。幸好,這本書畫出了路,並為其揚聲。──阿潑,轉角國際專欄作者、《憂鬱的邊界》作者 十餘年前,因緣際會,與本書推薦序作者卓浩右博士,前往美墨邊界一探究竟。當時的我正關心發生在這條邊界上的各種科學調查,讀了不少官方報告與科學

記載。即便如此,當我置身在邊界之上時,仍然為眼前所見地景的野性與荒涼所震懾。 讀了這本《敞墳之地》後,我再度被震懾。原來,那些記載在官方與科學報告中的事蹟,不過是這條邊界之歷史的一小部分而已。更準確地說,關於邊界,人們常認為,就是個只有長度沒有寬度的存在;如果邊界有歷史的話,那也是劃界的歷史,在這個沒有寬度的空間裡,歷史並不存在。但事實上,更多扣人心弦的歷史,是在邊界被確定為地圖上的一條線、科學報告中的「田野」、政府的國界後才正式開始。這些歷史不會見諸正式史料,不會成為某種盛大研討會中為人津津樂道的題材,更不會是什麼西部開拓的壯麗史詩;它們是沙堆中半露的骨骸、小徑旁腐爛的衣物,以及非法移

民收容所牆上的一則則尋人啟事。感謝《敞墳之地》的考古學家,這些歷史終於有了願意把它們訴說出來的作者。現在,它們需要如各位一般,能對失去、分離、徬徨、迷惘與牽掛等人類共同經驗有所共鳴與共感的讀者。──洪廣冀,國立台灣大學地理環境資源系副教授;曾前往敞墳之地一遊、日後發現自己只見到表面的科學史研究者 《敞墳之地》是一本哥德式的民族誌,作者拒絕洗白暴力,奪取廉價的同情與憐憫。他真實地書寫了在亞利桑那沙漠上跨越美墨邊境的無證移民,如何被國家當作「裸命」處置的赤裸苦難,以及他們所體現的驚人智慧與創造力。──劉文,中研院民族所助研究員、長期旅居美國並書寫亞裔移民酷兒經驗的作家 德里昂對美墨邊境

的殺戮場提出了鮮明控訴,並揭露了全球不平等的野蠻殘酷,以及其中各種的血腥與個人苦難。──菲利普.布格司(Philippe Bourgois),《自以為是的毒鬼》(Righteous Dopefiend)作者 在我讀過的邊境民族誌中,這本備受期待的作品是剖析遷移者生死最動人、最具理論企圖心也最具力量的一本書。──瑪利亞.伊蓮娜.賈西亞(María Elena García),《打造原住民》(Making Indigenous Citizens: Identities, Education, and Multicultural Development in Peru)作者 本書從人性的角度呈

現美國南亞利桑那州遷移者之路的生與死,是一本重要又出色的學術之作,令人印象深刻。──蘭道.馬奎爾(Randall H. McGuire),《考古學作為一種政治行動》(Archaeology as Political Action)作者 本書在政治、理論和道德方面都是重要之作,從四個人類學領域切入,清楚指出美國目前的邊境防禦政策造成了蓄意殺人的結果。不論大眾或社會科學研究者,都該閱讀這本書。──林恩.史蒂芬(Lynn Stephen),《我們是瓦哈卡的面目》(We Are the Face of Oaxaca: Testimony and Social Movements)作者

鐘芭‧拉希莉作品之新世界公民研究

為了解決亞裔移民 的問題,作者吳佳芬 這樣論述:

本論文提出鍾芭•拉希莉的作品針對南亞裔移民提出了一個新的觀點。她將這些移民塑造成新世界公民,運用他們流動的旅行經驗和攝影敘事來推翻傳統舊有的主客關係,甚至能在全球化趨勢中跨越所有文化、宗教、種族、地域、階級的差異。 第一章將探索《病症的翻譯員》 的兩則故事。藉由伊莉莎白.傑森和蘇珊.柯西的理論概念來闡述<受到福佑的家>的晶晶與<第三暨最後一個大陸>的敘述者的流動性特質。我主張這兩個角色運用他們的旅行經驗呈現他們全球旅居者般的歸屬感,並且藉由更新後的主客關係來突破原有的種族和宗教身分。第二章將著重在《同名之人》裡的兩位南亞裔女性,愛希瑪和茉淑蜜。我援引吉塔.拉詹與夏雅.夏爾瑪的理論,針對

這兩個角色對家的重新定義,討論他們的身份轉變成新世界公民,並且對原有的國族和文化認同去畛域化。第三章將檢視《陌生的土地》裡的第二部<海瑪和卡西克>,兩位主角如何透過對家的不定性和流動性的定義、攝影和旅遊抒寫來彰顯其新世界公民的身份。我的論點是,由於他們在當前全球化世界裡經歷了異國陌生感、自我身分認同危機、自我定位的迷失,兩位主角學會了如何透過全球性流動的特性來調整以及重新定義他們自己的身份。關鍵字:鍾芭•拉希莉、《病症的翻譯員》、《同名之人》、《陌生的土地》、新世界公民理論、新世界公民、身份認同、全球化

亞裔移民的網路口碑排行榜

-

#1.亚裔社区不满 - 新西兰新闻

四分之三的亚裔新西兰人是移民,在获得主流服务方面,他们面临更多语言和文化阻碍。 Spoonley表示,在双元文化框架内提供健康服务,满足新西兰不同族 ... 於 news.skykiwi.com -

#2.新冠病毒助長世界各地反亞裔種族主義及仇外心態

美國、英國、意大利、西班牙、希臘和德國的幾個政黨或團體也曾利用新冠肺炎疫情,推銷他們的反移民、白人至上、極端民族主義、反猶太主義和仇外陰謀論, ... 於 www.hrw.org -

#3.美國亞裔歧視越演越烈!為什麼亞洲人在美國感覺特別弱勢?

今天,就讓我們一起來聊聊越演越烈的「亞裔仇恨爭議」吧! ... 像是19世紀末期,美國因為內戰所以經濟正在衰退,同時也有大量華人移民到加州,成為低 ... 於 blog.simpleinfo.cc -

#4.移民- 美国亚裔频繁受到伤害,为何在美华人还坚持生活在美国

以亚裔中的美籍华人为例,彼时清朝移民到美国大概始于19世纪40年代,但人数比较少。1840年至1860年赴美的华人以男性为主. 到了19世纪50年代,华人移民 ... 於 www.sohu.com -

#5.台裔美籍楊安澤創「前進黨」 TVBS獨訪談理念 - MSN

身為台灣移民後代,他也希望能幫助亞裔在美國的發展。 前進黨共同黨主席楊安澤:「我為我的父母感到驕傲,我小時候沒有意識到,他們作為移民在這個 ... 於 www.msn.com -

#6.調查顯示美國亞洲裔人口嶄頭角 - 公視新聞網

美國最新的調查,亞裔人口已經成為美國社會成長最快,教育程度跟收入都最高的族群,這幾年數量又已經超越拉美裔的移民,美國的人口結構,現在出現明顯 ... 於 news.pts.org.tw -

#7.周成蔭:因為異質,所以辛酸——亞裔美國人的故事要怎麼說?

亞裔 美國人身份其實也是一種虛構的真實經驗,這個概念其實在1960年代才被 ... 的亞裔女性進入美國,女性需證明自己不是妓女,等於是將企圖移民的亞裔 ... 於 www.linking.vision -

#8.与孩子讨论亚裔美国身份和种族主义 - Immigrant History Initiative

大多数早期亚裔移民的生活非常艰难,他们面临歧视、暴力及严重的经济困难。由于许多移民是由其雇主带到美国的,因此他们常需要花数年的时间才能还清“债务”,然后才能够 ... 於 www.immigranthistory.org -

#9.美國人口普查亞裔成長最快 - 好房網News

2014至2015年,美國的亞裔人口增加3.4%,最大原因是移民。美國現在有2100萬亞裔。美國人口普查局人口學家賈洛表示,亞裔大約從2000年以來就是美國成長 ... 於 news.housefun.com.tw -

#10.他鄉變故鄉: 美國亞裔族群史| 誠品線上

他鄉變故鄉: 美國亞裔族群史:美國是一個由移民構成的國家,各國移民帶著母國的習俗文化,遠渡重洋追求「美國夢」的實現。美國國土遼闊,吸納著不同族群的智慧與生活 ... 於 www.eslite.com -

#11.研究:美國移民新規或對亞裔移民產生極大影響 - 飛達富

美國國家廣播公司方面表示,新法規極有可能對亞裔移民或更換居留身份者造成嚴重障礙。 10月初,美國聯邦法官對法規下達了臨時禁制令,讓有關各方在15 ... 於 ffcc.com.tw -

#12.艰难复苏路:疫情下的亚裔美国人 - 麦肯锡

明确将新冠疫情与中国联系起来的错误做法激起了人们对亚裔的种族仇恨,仿佛将我们带回美国的那一页黑历史,即移民每每被当作造成社会经济困境的替罪羊的那个时代。 【1】 ... 於 www.mckinsey.com.cn -

#13.亞裔選舉聯盟圓桌會議在美南環球劇場舉行德州衆議員陳筱玲致 ...

【美南新聞泉深】休斯頓亞裔選舉聯盟自今年10月29日在中期選舉前舉行一場“中期 ... 促進會”,這20年來,新移民人數增加,所扮演的角色愈來愈重要。 於 scdaily.com -

#14.書. 影. 人》紀錄片《亞裔美國人》正告世人:亞裔的命,也是命!

為了真實反映亞裔移民史,製作單位選用大批亞裔人才:由執導奧斯卡金像獎提名紀錄片「誰殺了陳果仁」(Who killed Vincent Chin)的日裔導演Renee ... 於 umedia.world -

#15.封面故事/認識亞裔美國人必讀的「11本書」

移民 故事對於現今認識亞裔美國人非常重要,「柏青哥」以鮮明、動人的故事來探討移民議題。 李玟貞為韓裔美籍作家,七歲時自南韓移民至美國。九○年代,她 ... 於 www.worldjournal.com -

#16.亞裔美籍青年1初次同居與結婚之特性的族群差異

再者,儘管近幾十年來同居更加普遍,我們對亞裔美國人的同居行為了解甚. 少。由於有大量的第一和第二代移民,亞裔族群婚前同居行為有可能與在亞洲國. 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#17.亞裔美成長最快族群華人490萬最多數印度裔收入最高| 美國新聞

根據有線電視新聞網(CNN)配合亞太裔傳統月特別報導,亞裔是美國人口成長最迅速的族群,經常被歸類在 ... 圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。 於 udn.com -

#18.反亞裔種族歧視甚囂塵上坐實美國種族主義社會本質

長期以來,美國主流社會給亞裔貼上“模范少數族裔”的標簽, ... 對亞裔的恐懼和偏見最終導致美國禁止亞裔移民美國:華裔移民在1882年開始受到《排華 ... 於 sh.people.com.cn -

#19.亚裔- 快懂百科

亚裔 是指具有亚洲血统的公民,在美国主要包括了华裔美国人、菲律宾裔美国人、韩裔美国人、印度裔美国人等。移民时间多为20世纪四五十年代。截至2017年1月亚裔占美国 ... 於 www.baike.com -

#20.洛杉矶县2021仇恨犯罪增23% 针对亚裔犯罪增67% - 中国侨网

此外,犯罪嫌疑人针对反移民诽谤犯罪案件,从56起增加至83起,猛增48%创历史新高。 报告中的其他一些重要发现,包括数据显示黑人是该县报告的仇恨犯罪的最 ... 於 www.chinaqw.com -

#21.話題》告別美國夢後的亞洲夢,擁抱自我的亞裔書寫觀察

《台北愛之船》故事的即是來自亞裔移民二代尋找認同的脈絡,某種程度上這本書的出版與竄紅(已經授權好萊塢電影團隊拍攝),體現了近年大量二代亞裔美國人 ... 於 www.openbook.org.tw -

#22.加拿大亚裔女子被曝用假移民计划忽悠人:数十人将其告上法庭!

最近,加拿大一名亚裔移民顾问摊上事了,原因是她被指控欺诈数十人,承诺可以通过一项实际上根本不存在的移民计划让他们获得加拿大的永久居留权。 於 info.51.ca -

#23.亚裔美国人Asian Americans (2020) 9.1 - 蛋蛋赞影院

5月份是美国的亚太裔传统月。5月11开始东部时间晚8点,PBS将隆重播出讲述亚裔移民历史的五集系列记录片“Asian Americans"——《亚裔美国人》,听亚裔移民讲述他们自己的 ... 於 www.dandanzan.com -

#24.亞裔移民將影響美國未來經濟及政治 - 台灣經貿網

這種轉變很大程度源於墨西哥移民減少、美國經濟疲軟以及增加驅逐的結果。然亞裔美國人仍只佔美國人口的很少部分,如2011年只佔5.8%,相較之下拉美裔人佔 ... 於 info.taiwantrade.com -

#25.北美亞裔抗爭血淚史- 亞洲週刊

北美亞裔史是歧視與反歧視的歷史,十九世紀《排華法案》禁止華裔購房地產及與白人 ... 這個排華法是美國移民歷史上唯一針對單一族裔制定的歧視性法案;該法案同其他 ... 於 www.yzzk.com -

#26.亞裔美國人遊說與中美關係 - 第 105 頁 - Google 圖書結果

但是,亚裔之外的美国人对亚裔团体内部的独特性严重缺乏理解。对他们来说,亚裔有着共同的体态和面部特征。的确,美国对亚裔移民的排斥很大程度上基于亚裔人都是相同的 ... 於 books.google.com.tw -

#27.美国人口普查数据,有多少华人移民到美国?亚裔会成主要族群?

美国人口普查数据,有多少华人移民到美国?亚裔会成主要族群?,美国,移民,亚洲,黑人. 於 www.163.com -

#28.亞裔移民 - 風傳媒

華爾街日報》眾多亞裔美國人首度參與社會活動,對抗激增的仇恨犯罪2021-04-08 10:10:16亞洲人不碰觸的禁忌話題亞裔移民第2代力推精神疾病去汙名化2019-04-04 09:00:01 ... 於 www.storm.mg -

#29.移民局將自動延長入籍申請人綠卡資格24個月

移民 局將自動延長入籍申請人綠卡資格24個月; 亞當斯宣布10年50萬套住房計畫; 紐約市議會聽證會成了縱容亞裔仇恨的地方;紐約市布朗士區一名外賣郎被 ... 於 www.soundofhope.org -

#30.亞美公義促進中心- 亞洲法律聯會

我們為正義和公平而戰,我們的鬥爭深受黑人、土著和拉丁裔社區為解放而進行的鬥爭的影響,並與之團結一致。 我們凝聚法律服務、社區賦權和政策倡導,為移民正義、經濟安全 ... 於 www.advancingjustice-alc.org -

#31.美國亞裔大不同 - 草根影響力新視野

其中民族優越感的呈現度又以WWA>ABC>小留學生/老移民>新移民FOB。 WWA(White Washed Asian). 他們很可能是第三四代的移民,說英文完全沒腔調,閉 ... 於 grinews.com -

#32.亞裔美國人的五月份傳統月

亞裔移民 在美國的歷史上並不是一帆風順,許多人都經歷過在個人層面上和來自美國政府方面的仇外心理、種族歧視和暴力。1800年代的中國工人遭受暴力和 ... 於 www.cusef.org.hk -

#33.亚裔跃升美国移民第二大来源,印度和华裔最多 - 腾讯网

亚裔移民 来自哪儿?去了哪儿?从事什么工作? 在2019年,印度,中国和菲律宾是亚洲移民的最主要来源国。尽管1965年 ... 於 new.qq.com -

#34.移民的身影:試論〈偶然生為亞裔人〉的身份認同

劉柏川〈偶然生為亞裔人} 1. 一、目u 再. 二十一世紀的地球村,族群遷移與混雜現象紛紛出現,因外界力量或自我選. 擇移居世界各地的移民,面對新環境,接觸不同族群和 ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#35.皮尤新研究探索亞裔美國人的心聲與挑戰

剛剛移民到美國的亞裔美國人,他們有自己的挑戰。那些在美國出生的亞裔也有他們的挑戰。但我真的從他們那裡聽到的是,經歷不是單一的,因為人們要么以 ... 於 www.voacantonese.com -

#36.關鍵字:亞裔移民 - 基督教今日報

請輸入關鍵字. 搜尋. #熱搜關鍵字. 靈糧特會 裘啟瑩 陳建州 卡洛琳.紐威爾 輔大醫學院職能治療學系. 搜尋關鍵字:亞裔移民. 於 cdn-news.org -

#37.美华周报|从唐门到VeryAsian,非常亚裔美国人

该作品是她刚刚完成的历史年代作品,以华人百年移民历史为大背景,一百多个人物,几十个大情节大冲突,一个月内就一气呵成。作家希望美国华人、留学生以及 ... 於 ucausa.org -

#38.8张图表解释亚裔美国人的人口特征——这是美国增长最快的 ...

1870年,在美国人口普查中只有63,000人被归类为亚裔。 预计亚裔将超过西班牙裔,成为美国最大的移民群体。 美国亚裔人口众多。 亚 ... 於 cn.weforum.org -

#39.亞裔美國的創生:一部歷史(見識美國) - 博客來

在過去數十年裡,新的亞裔族群因新移民和難民的到來而形成、崛起。他們已不再是一個“受歧視的少數族裔”,而成為美國的“模範少數族裔”,也代表了今天在美國仍十分複雜的 ... 於 www.books.com.tw -

#40.游朝凱書寫內景唐人街直視美國亞裔刻板印象- 上市櫃

《內景唐人街》以劇本形式書寫,若美國是一齣「黑與白」為主角的影集,那麼亞裔只能是陪玩配角!以看似喜劇的戲謔,探討美國流行文化、移民、種族同化等 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#41.亞洲人是棒棒模範移民,這種錯覺怎麼來的? - MPlus

從1940至1970年代期間,驚人的事情發生在美國亞裔族群身上:他們不僅在家庭收入中位數方面的表現超越了非裔美國人,而且還拉近了與白人的差距。 於 www.mplus.com.tw -

#42.研究:40年後亞裔躍居美最大移民族群,白人不到總人口五成

未來50年美國移民型態將產生重大轉變,亞裔在40年後將超越拉美裔,成為美國最大的移民族群。 於 www.thenewslens.com -

#43.美國亞裔移民母親參與學校教育及親師互動情形之研究

蔡宜璇,亞裔移民母親,參與效能,親師互動,語言限制,文化差異,immigrant mother,parent's involvement,language limitation,cultural ,元照出版,月旦知識庫,整合十大資料 ... 於 lawdata.com.tw -

#44.华裔美国人的历史与现实 - 南方人物周刊

在此背景下,特朗普政府得以加强对移民的限制,在美国的中国学生和研究人员因此受到最直接的影响。随着新冠疫情在美国扩散,针对华裔和其他亚裔群体的 ... 於 www.nfpeople.com -

#45.亞裔美國人購買力增長驚人

同一時期,排名第二的白人(不包括拉美裔)購買力增長了119%。根據尼爾森的研究,亞裔美國人購買力增加與移民增長較快以及收入較高有著密切的關聯。 於 newsforchinese.com -

#46.亚裔移民困难多加州议员:投票发声(无证移民_听证会)

亚裔移民 困难多加州议员:投票发声来源:http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2016/10/19/a1292387.html【新唐人2016年10月19日讯】无证移民能否享有政府服务 ... 於 www.youtube.com -

#47.聯邦人口普查局最新統計顯示,美國有華人508萬,亞太裔2140萬

截止2017年,來自中國、印度和菲律賓的移民人口總和,佔美國全部人口的14%。 在收入方面,華人家庭年收入中位數約7萬美元,稍低於亞裔家庭整體年收入中位 ... 於 www.rfi.fr -

#48.亞裔美國人 - Wikiwand

亞裔 美國人,在當地簡稱亞裔,指的是具有亞洲血統的美國公民,包括了印度裔美國人、華裔美國人、臺灣裔美國人、菲律賓裔美國人、越南裔美國人、韓裔美國人、日裔美國 ... 於 www.wikiwand.com -

#49.为什么有些亚裔在美国那么成功? - 知乎

1. 亚裔的优势只体现在学习成绩和中位收入方面,鲜少有亚裔能升入美国职场最高层。 2. 亚裔学习成绩好主要因为亚裔的“第一代移民比例”(或者说“外国出生”比例)比其他 ... 於 www.zhihu.com -

#50.亞裔美國人文學:馬賽克式的演變

上述的每一個部分,都是與亞裔美國人有關的傳統。 在戰後期間甚至更晚時期出現的新文學作品出現之前,傳記是移民與第一代作家最常運用的體例(這一點在其它種族文學上 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#51.亞裔移民meme自嘲媽媽最叻問長問短徘徊文化差異中的笑話

澳洲墨爾本(Melbourne)九名華裔高中生9月在Facebook成立名為「微妙的亞裔特質」(Subtle Asian Traits)的群組,讓有相似成長背景的人分享有關亞洲人獨 ... 於 www.hk01.com -

#52.新西蘭華人:對亞裔移民看法調查涉歧視被叫停 - 東網

問卷已在上周發至奧克蘭兩個多元族群住宅區的2萬位居民手中。問卷要求當地居民對歐裔、華裔、印度裔、韓裔以及「其他亞裔」的各族裔的感受評分,級別從「非常冷漠」到「 ... 於 hk.on.cc -

#53.日本人移民美國對華人之衝擊 - 師大歷史

華人和日本人同為亞裔少數民族的團體,他們在白人為主的美國社會裡經. 歷著如此相近的命運,是否會經牽動兩者之間產生惺惺相惜的感受,進而加強彼. 此相互合作的契機呢?哪些 ... 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#54.專題∣《夢想之地》之外!五部「亞裔美國人」電影推薦 - ez訂

四位成員都是從中國移民,而且都各自擁有一個女兒,她們都可望女兒能飛上枝頭變 ... 導演王穎是美國亞裔電影的先鋒,由他執導的《尋人》(1982)是第一部全部由亞裔 ... 於 www.ezding.com.tw -

#55.移民生活怎麼過?五部亞裔家庭喜劇推薦 - DramaQueen電視迷

從美國與台灣造成轟動的《菜鳥新移民》,到澳洲影集《羅家七口》,五部亞裔家庭喜劇影集讓你在幽默的氛圍中笑看移民生活。 於 www.dramaqueen.com.tw -

#56.【是亞洲人殺了佛洛伊德】當一個黑人到你家瘋狂敲門 - 報橘

然則,對許多亞裔移民家庭來說,「美國」兩個字象徵繁榮、平穩、與安穩 ... 民主黨支持示威的行動,也讓這些亞裔家庭「嚇壞了」,這也是為什麼,川普 ... 於 buzzorange.com -

#57.奧斯卡大熱《農情家園》 漂泊的亞裔移民開墾「美國夢」

奧斯卡大熱《農情家園》✨ 漂泊的 亞裔移民 開墾「美國夢」❗ 4月22日上映 搶飛呢邊: https://cutt.ly/avFuUrT ☆ 金球獎最佳外語片✨ ☆ 第93屆 ... 於 ms-my.facebook.com -

#58.媽的多重宇宙》中世代交錯的亞裔美國意象 - 芭樂人類學

她的「超能力」即是來自於她能超越移民的單一敘事與亞裔女性刻畫的唯一可能,也就是成為西方父權社會中的壯烈犧牲者、旁觀者,忍辱負重,犧牲小我。Evelyn ... 於 guavanthropology.tw -

#59.亚裔姓氏在美国越来越普遍 - ShareAmerica

弗雷指出,移民是多样性增加的原因之一,因为有比其他族裔更多的亚裔和西语裔移民来到美国。亚裔和西语裔(与非西语裔白人人口相比)更高的出生率还 ... 於 share.america.gov -

#60.美國亞裔移民的成功之路 - 每日頭條

亞裔移民 除了自己受教育程度高,收入高外,子女就讀常春藤名校的比例也高。亞裔醫生或高科技人才的子女在美國社會表現出色,也許並不奇怪,值得注意的是, ... 於 kknews.cc -

#61.亞裔還是啞裔?有著一張亞洲臉孔的美國人與不被重視的種族 ...

全球新冠肺炎疫情以來,讓人震驚的「反亞裔仇恨暴力」事件延伸的種族歧視 ... 性、對多元文化民族「大熔爐」的渴望,但也顯現了少數族裔移民在同化 ... 於 storystudio.tw -

#62.亞裔- FT中文網

「East Side Voices」:英國二代亞裔移民的身份啟示錄 · 小說《唐人街內部》:「龍套臉」暗喻亞裔身份 · 那些因為「太亞洲」而被攻擊的美國人 · 疫情期間針對亞裔美國人的仇恨 ... 於 big5.ftchinese.com -

#63.中国新移民在美国:高学历成敲门砖,刻板印象隐性歧视仍存

然而,当下美国的亚裔却无法享受此身份带来的荣光,愈演愈烈的种族歧视和仇恨犯罪使他们正在经历痛苦与恐惧。 反歧视团体“制止仇恨亚太裔美国人组织”在5 ... 於 www.sohu.com -

#64.亞裔無證移民的恥感,讓他們在DACA裡噤聲 - 報導者

DACA計劃(Deferred Action for Childhood Arrivals)是2012年由美國前總統歐巴馬啟動的移民保護政策。這項計畫讓16歲前隨父母非法移民至美國的兒童, ... 於 www.twreporter.org -

#65.為甚麼亞裔男性在歐美國家不受青睞? - CDplayers

但是這將近60年的時間,已經把這些歧視的偏見,深植在美國社會,導致亞裔社經地位低下,而且因為此法案,讓想移民美國的華人,只能窩在中國城工作,做的 ... 於 cdplayersblog.com -

#66.美国亚裔移民遇见美国出生的亚裔是什么样的场面?-哔哩哔哩

美国 亚裔移民 遇见美国出生的亚裔是什么样的场面? 笑leh英语. 相关推荐. 查看更多. 揭开真面目的美国小姐姐易容隐藏面貌感谢各位观众老爷的. 於 www.bilibili.com -

#67.亞裔美國人 - 维基百科

亞裔 美國人,在当地簡稱亞裔,指的是具有亞洲血統的美國公民,包括了印度裔美國人、華裔美國人、臺灣裔美國人、菲律賓裔美國人、越南裔美國人、韓裔美國人、日裔美國 ... 於 zh.wikipedia.org -

#68.反亞裔種族主義風暴下,為什麼亞裔美國人與亞洲人需要互相了解

台灣移民潮減緩的同時,由於中國大陸已進入了改革開放的年代,學生交流和移民隨之開始顯著上升。有一些中國人是政治難民或異議人士,而逃往美國,但也有 ... 於 newbloommag.net -

#69.「永遠的外國人」:亞裔美國人的沈重宿命,還能翻轉嗎?

根據我的觀察,如果追溯美國的歷史,會發現從頭到尾,美國人其實從沒把亞裔人士當作「自己人」──無論是第幾代的移民,我們往往還是會因外型而被貼上「 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#70.美國亞裔反歧視:按摩店槍擊案引發的亞裔維權最強音 - BBC

今年55歲的Melanie在20多年前從中國移民美國,持證做按摩師已近十年。 在美國,像她與Mia這樣從事按摩行業的亞裔移民女性並不在少數。 於 www.bbc.com -

#71.【移民美國】針對亞裔歧視加劇怎向子女說清楚? - 香港經濟日報

美國於新冠肺炎疫情下,過去一年亞裔遭歧視的問題日趨嚴重。雖然早前的亞特蘭大槍擊案8名死者中,6人是亞裔,美國當局其後表示槍手犯案動機不涉及歧視 ... 於 inews.hket.com -

#72.《亚裔美国人》全集在线观看- 电视剧

剧情简介:5月份是美国的亚太裔传统月。5月11开始东部时间晚8点,PBS将隆重播出讲述亚裔移民历史的五集系列记录片“Asian Americans"——《亚裔美国人》,听亚裔移民讲述 ... 於 www.nunuyy5.org -

#73.亚裔将成美国最大移民群体华人人口已达410万

在过去30年,在美国亚裔人数增长了3倍。目前亚裔人口最多的几个族裔,中国大陆的华人最多410万,印度人第二名400万。预计到2060年,全美亚裔人数将 ... 於 m.news.xixik.com -

#74.《菜鳥新移民》的艾迪本尊談亞裔受到的歧視 - 首頁- Camdemy

可至下面連結觀看更多艾迪與《菜鳥新 移民 》的相關影片喔! ... 《菜鳥新 移民 》的艾迪本尊談 亞裔 受到的歧視,以及白人優勢文化(中文字幕). 新住民與他們的生活 ... 於 u.camdemy.com -

#75.【進擊的亞裔(下)】邊看電影邊掉淚《瘋狂亞洲富豪》讓華人 ...

「加拿大人對加華裔的刻板印象已隨著時間改變,」華人第三代移民Justin Ho說:「我爺爺剛過來的時候,開的是自助洗衣店,後來我們改做餐廳,那時我們沒有 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#76.社交?解乡愁?美国亚裔最离不开的娱乐活动竟然是它 - 界面新闻

由社交层面来说,美国的亚洲卡拉OK是亚裔移民消遣的场合,但在心理上,它的影响更为深远,满足亚裔移民怀念家乡及寻根的渴望,在一个私密的歌唱空间找到家的感觉。 於 m.jiemian.com -

#77.《社論》沒有亞裔美國會更好?歧視和真心話 - 泰国世界日报

... 說成「中國病毒」,亞華裔到處遇無端被侮辱或毆打;近日賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)更發表謬論說,「亞裔和亞洲移民愈少,美國就... 於 www.udnbkk.com -

#78.美國亞裔移民報告,華裔人口最多!多數通過技術移民到美國- 資訊咖

美國亞裔移民報告,華裔人口最多!多數通過技術移民到美國. 5月是美國亞太裔傳統月。美國總統拜登近日通過白宮官網發布了《2021年亞太裔美國人傳統月宣言》,對亞太裔 ... 於 inf.news -

#79.移民的身分認同與文化表現:論《偶然生為亞裔人》和《西貢 ...

二十世紀以來跨國資本擴張、宗教衝突或政治、經濟和社會等原因造成流動遷徒,除了金錢、物資、知識、技術之流通,更包括人口的遷徙與移動,形成一種全球趨勢。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.紐約65歲亞裔移民當街遭踢腹踹頭!保全冷眼關門 - TVBS新聞網

美國再次發生亞裔遭暴力攻擊案件,這次在紐約市曼哈頓街上,大白天一名菲律賓裔婦人無端遭人爆打,且更令人心寒的是,監視器還拍下,現場大樓裡的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#81.亞裔美國人地位十年躍進乖乖牌形象扭轉中

歐巴馬政府的商務部長、能源部長、退伍軍人事務部長皆為亞裔,執政期間亦與地區團體緊密合作,倡導經濟、移民、反校園霸凌和關注心理健康等議題, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#82.《尚氣》掀亞裔演員熱潮,好萊塢這5 位亞洲面孔你也必須認識!

而《尚氣》作為漫威首部華人英雄電影,針對移民身分認同和東方家庭歸屬感 ... 事實上近年來好萊塢電影中的亞裔角色,從以往只有插科打諢戲份的配角, ... 於 today.line.me -

#83.《BIG LITTLE MAN》亞洲男人的美國生存紀事|方格子vocus

這段歷史讓亞裔面對歐美白人有一種自卑與說不出的忌妒感,這種心裡也跟隨移民幾代的華裔心中無法抹滅。雖然隨著美國對於尊重與現今多元社會的逐步提升,但 ... 於 vocus.cc -

#84.未来的美国:亚裔占移民的比例将从今天的约25%上升到38%

一个值得注意的趋势是,随着亚洲移民正不断到来,亚裔现在是唯一一个人数上升的群体,到2055年,亚裔将稳步超越讲西班牙语的拉美裔,成为美国最大的外国出生族群。 於 m.juwai.com -

#85.林書豪、楊安澤加深亞裔歧視?關鍵不只種族,更在於「階級」!

第一,我們所指涉的亞裔族群是精英階層,還是移民勞工階層。 第二,仇恨所指涉是日常騷擾、微歧視等哪種類型。 第三,是「誰」對 ... 於 www.gvm.com.tw -

#86.亞裔移民在美辛酸旅遊禁令補刀| 全球中央 - 中央社

美國針對七個穆斯林國家發布旅遊禁令震驚國際,也在美國國內移民社區造成跨越種族界線的心理震撼,連媒體都覺得此舉充滿「既視感」,說這是仇視亞裔 ... 於 www.cna.com.tw -

#87.被欺負了,為何總是沉默?《TIME》亞裔編輯 - 商周

亞特蘭大發生槍擊案造成8人死亡,其中有6位為亞裔美國人, ... 1850年代,第一批華人勞工移民到美國,就被視為廉價勞力的來源、對白人工作的威脅, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#88.华人社区代表建议澳洲移民安置服务关注临时居民福利 - SBS

近日,亚裔女工互助会负责人Ronnie王应邀参加澳大利亚移民部长安德鲁·贾尔斯(Andrew Giles)举行的圆桌会议。 於 www.sbs.com.au -

#89.亞洲裔美國人_百度百科

... 包括華裔美國人、印度裔美國人、越裔美國人、韓裔美國人和其他血緣來自於亞洲的美國人。其中華裔是亞裔移民中人口最多的族羣,平均每四個亞裔中就有一名華裔。 於 baike.baidu.hk -

#90.《美國華人社會的變遷》

我的研究主要是從社會學的角度來展開,學術課題主要集中在:國際移民,美國移民. 的社會适應与同化,民族和种族關系,亞裔族群及其社區,少數族裔經濟,移民和本土少數民. 於 info.tcu.edu.tw -

#91.亞裔美國人,一個美麗但充滿缺陷的虛構故事

這種自我防衛往往依賴模範少數族裔的神話和觀念,那就是亞裔美國人已在醫學和技術等領域取得了成功,因為我們是帶著受過教育的資歷移民的,我們培養 ... 於 cn.nytimes.com -

#92.皮尤新研究探索亚裔美国人的心声与挑战

一位47岁的台湾移民说:“我们很努力,也有能力和意愿融入美国社会。” 一名40多岁的印度裔移民男子受访者在采访中说:“就像有华裔美国人、墨西哥裔美国 ... 於 www.voachinese.com -

#93.沈默的少數族裔:美國歧視亞裔現象面面觀 - 台灣人權學刊

事實上,早. 在一年之前,新冠疫情肆虐全球,美國社會中掀起了一股反亞裔的浪潮,尤其. 是針對中國移民的歧視。一些政壇人士,包括美國時任總統川普,將新冠病毒. 稱為武漢 ... 於 www.taiwanhrj.org -

#94.海外華人研討會第4代亞裔移民嘆:永遠不能成為美國人

當張華耀在講演中提到,一位經歷歧視的71歲第四代亞裔移民感嘆「永遠不能成為美國人」時,聽眾發出一陣唏噓;張華耀還說,「歷史上亞裔曾被認為是疾病 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#95.2022年,美國影視作品開始真實描繪亞裔移民了嗎? - 端傳媒

亞裔 旋風已經進入不同的電影類型,屢獲好評。其中亞裔角色現在的形象如何呢? 於 theinitium.com -

#96.亞裔,美國成長最快族群!華人490萬最多數 - 今天頭條

智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)估計,目前大約150萬無證移民為亞裔,其中約有半數來自印度或中國;來自印度的近47萬, ... 於 twgreatdaily.com -

#97.北美|美國移民新熔爐 - 工商時報

該景象也反映美國族裔日益多元化的事實。根據美國日前發布2020年人口普查數據,非西班牙裔的白人人口下滑,為歷來首見。此外隨著西裔與亞裔人口增加, ... 於 ctee.com.tw