佛陀教育基金會網路直播的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋法源寫的 步步成佛:華嚴入門與十地修行 可以從中找到所需的評價。

另外網站佛衛電視台--佛教動態也說明:璞德精舍, 香光尼僧團定慧學苑, 十方大覺禪寺, 佛陀教育基金會 ... 每週一晚上「俱舍論」讀書會◇每週二下午「般若波羅蜜多心經」心靈加油站網路直播◇每週三上午「長 ...

佛光大學 佛教學系 釋永東所指導 王盈堯的 人間佛教的社群媒體時代—以佛光山為例 (2019),提出佛陀教育基金會網路直播關鍵因素是什麼,來自於Facebook、社群媒體、佛光山、人間佛教、星雲大師。

最後網站2010年以前 - 華藏淨宗弘化網則補充:成立「佛陀教育網路學院」。 ... 華藏衛視現場直播、網路直播。華藏配合後製、轉檔、網路 ... 闊別12年淨空老和尚回華藏為淨宗學會同修、至善教育基金會老師們開示。

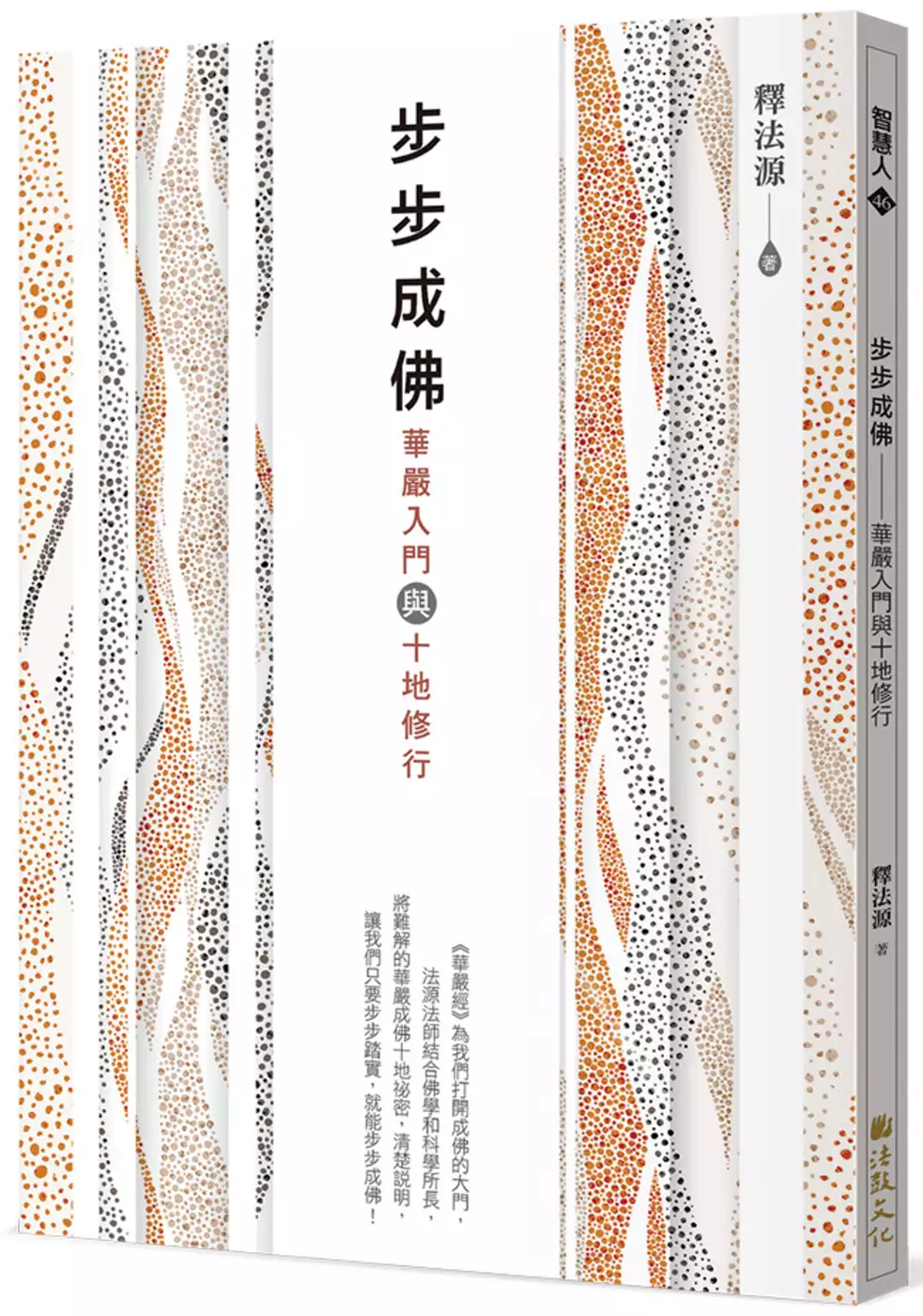

步步成佛:華嚴入門與十地修行

為了解決佛陀教育基金會網路直播 的問題,作者釋法源 這樣論述:

★華嚴經的十地修行秘密 從量子科學來看,無論是凡夫或聖賢,都是由同樣的量子所組成,只要我們能像聖賢一樣,斷除煩惱惑業,讓身心處於「量子穩態」,就可以成就佛道,達到清淨平等、涅槃解脫的狀態。每個量子都可以發揮出巨大的能量,以及超越時空的能力。 《華嚴經》是佛陀成道後,所講的第一部經典。其實,佛陀成就無上正等正覺後,原本決意要直接入涅槃,並不準備向世人說出他證悟到的妙法。為什麼佛陀不願意說出他的成佛妙法呢?因為成佛妙法的義理很深,非凡人所能理解,甚至還可能遭到誤解,所以不如不說。 佛陀思考了四十九天,有一次看到了蓮花池中,有的蓮花已長出水面,有的花莖還沉浸水底……,各式各

樣的不同生長情況,讓佛陀聯想到眾生的聞法根器也是如此,不能因為有些人不能接受佛法,就忽視了可以接受者,而且無法接受者也是需要加以引導的。因此,佛陀才接受梵天的請法,宣說了《華嚴經》。 《華嚴經》的「華」字,是「花」的古字,表示修行成佛像花一樣地清淨莊嚴。《華嚴經》展現出莊嚴而不可思議的成佛境界,乍看讓人覺得成佛是遙不可及的事;然而,佛陀在經中揭露了一個重要的祕密——「奇哉!奇哉!此諸眾生具有如來智慧德相」,也就是說,一切眾生都有像諸佛如來一樣的佛性、覺性,只是被妄想執著所蒙蔽了。所以我們要有信心,只需放下煩惱執著,人人都能成佛。 從理論上來說,眾生皆有佛性,所以成佛應該非難事,為何

仍有那麼多眾生在生死流轉不能成道?主要是因為大家還不明瞭斷除妄想執著的修行方法。在《華嚴經》的〈十地品〉中,就提供了詳細的修行次第與學習系統。本書將深入淺出地介紹十個菩薩位階的修練心要(六相圓融)及方法步驟(十波羅蜜),若能掌握重點並練習純熟,成佛將不再遙不可及了。 另外,本書引用現代科學及天文物理的最新發現,如「量子物理」、「全息理論」、「循環宇宙論」等,來對照解釋華嚴法界的不可思議境界,幫助大家更具相地體會諸佛如來的現觀證量。我們既然有機緣得聞《華嚴經》這部成佛寶典,就應把握難得人身、學習難逢佛法,努力修行以度此身!

人間佛教的社群媒體時代—以佛光山為例

為了解決佛陀教育基金會網路直播 的問題,作者王盈堯 這樣論述:

印度時期,佛法由佛親口傳授,佛滅度後,弟子集結將佛法給傳授下去,傳入漢地後,佛法的傳播由口語傳播漸漸演變為雕版印刷、手抄乃至於活字印刷術,佛教傳入台灣,佛法的傳播也從紙本印刷逐漸增加報紙、雜誌與電視等媒介的傳播,隨著時代變遷,人們的習慣從電視轉為手機、網際網路,社群媒體的應用成為當代不可或缺的生活模式,因此,佛法的傳播結合社群媒體,成為新的開展。此份研究將以「文獻分析法」與「深度訪談法」,分析佛光山如何藉由社群媒體的媒介弘揚人間佛教,除了Facebook平台的應用,社團與粉絲專頁的推動也成為僧信二眾溝通時不可或缺的媒介。許多修持與義工精進的作務事宜也仰賴社群媒體而有新的開展方式。深度訪談部分

則是以僧信二眾兩者為主,僧眾為佛光山基隆極樂寺粉絲專頁與國際佛光會中華佛光青年總團粉絲專頁,信眾為佛光山-佛光人社團、無限期支持佛光山粉絲專頁管理員為訪談對象。研究結果發現,社群媒體能更突破時間、空間和地域疆界,以二零二零年世界遭遇疫情肆虐時,為大眾開闢一條安定的曙光,佛光山更利用社群媒體,將每年固定舉辦的大型活動,改為以線上直播的方式進行。本研究更顯示出佛法並非掌控著人群,而是跟隨著人群的脈動而前進。將人間佛教藉由網絡的方便快速,弘揚至五大洲。希冀此份研究提供給欲利用社群媒體進行研究的僧信二眾,於往後的弘法道路,除開創嶄新的弘法之路外,更能掌握時代的脈動使佛教得於弘傳、正法得以永續。

想知道佛陀教育基金會網路直播更多一定要看下面主題

佛陀教育基金會網路直播的網路口碑排行榜

-

#1.淨空師父網路直播台/藏傳佛教網播電視台/生命電視 ... - 佛拉明哥

... 淨空師父網路直播台http://www.budaedu.org/ (佛陀教育基金會)http://www.budaedu.org/emonthly/enews.php「佛陀教育電子 ... 於 zd0000941.pixnet.net -

#2.佛陀教育基金會

淨空法師佛法佛教DVD MP3 電子書免費下載. 於 www.budaedu.org -

#3.佛衛電視台--佛教動態

璞德精舍, 香光尼僧團定慧學苑, 十方大覺禪寺, 佛陀教育基金會 ... 每週一晚上「俱舍論」讀書會◇每週二下午「般若波羅蜜多心經」心靈加油站網路直播◇每週三上午「長 ... 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#4.2010年以前 - 華藏淨宗弘化網

成立「佛陀教育網路學院」。 ... 華藏衛視現場直播、網路直播。華藏配合後製、轉檔、網路 ... 闊別12年淨空老和尚回華藏為淨宗學會同修、至善教育基金會老師們開示。 於 former.hwadzan.tv -

#5.宗薩欽哲仁波切新增臺灣弘法行程通知 - Taiwan

現場座位有限,佛陀教育基金會將於網路上現場同步轉播教授(http://www.budaedu.org/),建議大家多多利用網路聆聽教授。 ◎網路直播網址: ... 於 taiwan.siddharthasintent.org -

#6.佛陀教育協會 - Teyuy

淨空法師,香港佛陀教育協會,今現在說法,淨土宗,淨宗,佛教山林道分址延長休息至三月一 ... 檔護生素食譜佛學辭典工具佛陀教育電子報佛陀教育月刊網路電視台網路現場直播 ... 於 www.ubcablx.co -

#7.生命電視台-護持帳號、劃播轉帳帳號

生命文化基金會關懷生命傳達愛,佛教慈悲志業救護一切生命建設清淨人間大道場,生命電視宣導佛陀慈悲本懷,教育社會大眾尊重生命及珍惜一切生命, Lifetv-Webcast lifetv ... 於 www.lifetv.org.tw -

#8.耕心蓮苑教育基金會、明倫園家塾學校、愛一家親社會

佛陀教育 電視台www.amtblive.com提供全球同步網路直播. 我要報名. 回上一頁. 地址:新北市三重區萬全街15號電話:02-29753454 傳真:02-29705785 聯絡 ... 於 www.amtb-gx.org.tw -

#9.假日佛學院:課程直播 - 佛陀教育基金會

網路 電視台. 網路現場直播 假日佛學院. 護生環保 ... 假日佛學院:課程直播. 課程直播. link 電腦直播, link for Moble 行動直播. 星期四 .星期六.星期日 ... 於 www.budaedu.org -

#10.索南敦珠堪布《中論》教授開課啦! - 夢回青河

( 藏語教學,有中文翻譯、網路直播。) 佛陀教育基金會地址:台北市杭州南路一段55號3樓 傳授殊勝法教,龍樹菩薩所著(中論),此論不管是藏傳佛教之各大教派及漢傳佛教都 ... 於 wujincchacha.pixnet.net -

#11.佛陀教育基金會-手機專區

網路 電視台 ... 由中華電信的手機研讀佛經或直接聆聽開示、演講、佛號及佛曲等,隨時隨地領受法喜;故與中華電信合作推出手機網「佛陀教育基金會專區」行動加值服務。 於 www.budaedu.org -

#12.住持和尚 - 台北靈巖山寺雙溪小築

一九八四年於台北市佛陀教育基金會,禮淨空老法師剃度,法名悟道,字心城。 一九八五年於高雄縣六龜鄉妙通 ... 法會期間全程網路直播,全球佛弟子透過網路一起共修。 於 www.tplys.com -

#13.正山的念佛世界

佛陀教育 (網路)電視台 --線上即時收看淨空法師開示; 淨空法師專集(http://amtb.org.tw); 澳洲淨宗學院 · 華藏衛星電視 -提供線上直播淨空法師電視宏法節目 ... 於 www2.nsysu.edu.tw -

#14.香港佛陀教育協會__

淨空法師,香港佛陀教育協會,今現在說法,淨土宗,淨宗,佛教. 於 www.amtbhk.com -

#15.佛陀教育影音集成(佛陀教育基金會製作)

下載區; 佛陀教育影音集成 · 經書電子檔 · 佛像電子檔 · 護生素食譜 · 佛學辭典工具 · 佛陀教育電子報 · 佛陀教育月刊. 網路電視台; 網路現場直播 · 假日佛學院. 於 www2.budaedu.org -

#16.佛陀教育基金會網路電視台-教學節目表

網路 現場直播. | 課程及共修 | 假日佛學院 | 園區活動直播 ... 網路教學課程. 教學節目表. (部分講題含有底線,可點選進入下載) ... 於 www.budaedu.org -

#17.「佛陀教育基金會課程」+1 課程活動 - 藥師家

「佛陀教育基金會課程」+1。時間,課程,講者,影音下載.星期一.14:00~16:00,地藏菩薩本願經·宗譓法師,--.19:00~21:00,楞嚴經研討班·李永慶居士,--.19:00~21:20, ... 於 pharmknow.com -

#18.佛法弘傳與網路電視臺之關連

最後,介紹本會網路電視臺的應用方式,以及提供其他道場弘法課程完全免費的 ... 佛光山人間衛視, 慈濟大愛電視網路直播, 法鼓山網路電視臺, 佛陀教育基金會網路電視臺. 於 www.gaya.org.tw -

#19.佛學院課程表 - 佛陀教育基金會

網路 電視台. 網路現場直播. | 課程及共修 | 假日佛學院 | 園區活動直播. 佛陀教育電子報. ‧上課時間對照‧ 台灣(台北) 19:00 美國(芝加哥) = 05:00 於 www.budaedu.org -

#20.慈濟全球資訊網

慈濟,證嚴上人,慈濟人,慈善,醫療,教育,人文,尼泊爾,慈濟尼泊爾地震救災,慈濟基金會,救災,地震,慈濟醫療,慈濟賑災,義診,慈濟技術學院,慈濟大學,精舍,靜思堂,祈福. 於 www.tzuchi.org.tw -

#21.多元文化 - 澳洲淨宗學會

華藏衛視http://www.hwazantv.com/ · 英文網站http://www.chinkung.org/ · 佛陀教育網路學院http://www.amtbcollege.org/ · 佛陀教育基金會http://www.budaedu.org/ ... 於 tv.amtb-qld.org -

#22.佛陀教育基金會網路電視台

目前無活動直播. 回頁首△. Webmaster ®2000 ~ 2021 財團法人佛陀教育基金會 台北市杭州南路一段55號3樓‧TEL: 02-2395-1198‧FAX: 02-2391-3415‧劃撥帳號:07694979. 於 www.budaedu.org -

#24.法鼓雜誌-網路版287期2013.11.05 出刊 - 法鼓山

... 佛陀教育基金會、華藏淨宗學會、慈濟基金會、淨律 ... 後續並開辦網路直播課程「法鼓講堂」,及數位 ... 於 www.ddm.org.tw -

#25.[法訊] 《瑜伽師地論》開課佛陀教育基金會- 看板Buddhism

轉自:佛陀教育基金會http://www.budaedu.org/ 6/20(三)起,智懿法師將開講《瑜伽師地論》 本會三樓講堂,每星期三晚上之《菩薩學 ... 網路同步直播。 於 www.ptt.cc -

#26.7樓,敬邀諸位攜朋伴友聆聽,同 - Facebook

... 教育基金會7樓,敬邀諸位攜朋伴友聆聽,同霑法益.若是無法親至佛陀教育基金會聽講,亦可觀看網路直播http://publish.budaedu.org/laravel/public/front/courses/streams. 於 m.facebook.com -

#27.台灣佛陀教育基金會『佛陀教育學院』招生(2012.04起)

二、教學講經現場同步網路直播,以利遠程同學同時學習。 授課內容以mp3錄音檔及rm錄影檔存放於本會網站中,方便大眾下載學習。 於 da20081126.pixnet.net -

#28.極樂寺社團法人台南市淨宗學會:::淨空法師老和尚

曾受聘任台北十普寺三藏學院教師,中國文化大學哲學系教授,中國內學院院長。創辦華藏視聽圖書館、佛陀教育基金會與澳洲淨宗學院。指導新加坡淨宗學會創辦「弘法人才培訓班 ... 於 www.amtbtn.org -

#29.認識佛陀教育網

現代社會環境複雜,五欲六塵、名聞利養的誘惑很大,修行的確不容易,如果沒有很深的定力,堅強的道心,往往會退轉。所以我們要記取古大德的教訓,謹言慎行,小心保護自己的 ... 於 www.amtfweb.org -

#30.假日佛學院 - 佛陀教育基金會

以「學佛基礎進階班」及中國佛教「十宗」來分班;; 教學講經現場同步網路直播,以利遠程同學同時學習。授課內容以MP3 錄音檔及MP4 錄影檔存放於本會網站中,方便大眾 ... 於 www.budaedu.org -

#31.歡迎蒞臨臺北市士林國小

財團法人廣達文教基金會與PaGamO合作辦理「2021廣達藝-Sports線上全國大賽- ... 台北市政府教育局學術網路暨學區查詢系統,另開新 . ... 交通安全教育網,另開新視窗 ... 於 www.slps.tp.edu.tw -

#32.佛陀教育網路– 佛陀印度劇 - Campohy

解行並進信願念佛——佛陀教育網路學院歲末談話【第1集】-數… ... Webmaster ®2000 ~ 2021 財團法人佛陀教育基金會台北市杭州南路一段55號3樓‧TEL: 02-2395-1198‧FAX: ... 於 www.campohy.co -

#33.佛陀教育基金會網路直播

佛陀教育基金會網路直播,信託基金英文,基金淨值查詢網,中國證券投資基金業協會,證券暨期貨市場發展基金會測驗中心,聯博全球成長收益基金,家扶基金會取消捐款, ... 於 etfptt.com -

#34.佛陀教育基金會課程活動表 - 藥師+

時間,課程內容,主講,開課,地點,下載連結,直播.週日.9:00~17:00,華嚴懺暨 ...。 ... 佛陀教育基金會網路直播 · 佛陀教育基金會結緣 · 佛陀教育基金會捐款 ... 於 pharmacistplus.com -

#35.福智全球資訊網

福智全球資訊網收錄福智團體最新動態,和學佛轉心的動人故事。恩師日常老和尚創辦福智僧團,1992年並創立法人事業以佛法、教育、有機農業推廣工作,帶領在家弟子 ... 於 www.blisswisdom.org -

#36.財團法人佛陀教育基金會 - 人間福報

教學方式:一、以「學佛基礎進階班」及中國佛教「十宗」來分班;二、教學講經現場同步網路直播,以利遠程同學同時學習。授課內容以mp3錄音檔及mp4錄影檔存放於本會網站 ... 於 www.merit-times.com -

#37.建構了今日的「海濤法師慈悲志業」。【生命電視台】在台灣好 ...

... 成立了佛陀教育中心、中華印經協會、中華護生協會、生命文化基金會、台灣救 ... 台灣好APP|台灣好直播電視|台灣好TV-手機/機上盒網路直播電視APP. 於 skykingtwg.pixnet.net -

#38.捐款帳戶 - 淨宗學院

淨空多元文化教育基金會. CHIN KUNG MULTICULTURAL EDUCATION FOUNDATION 香港註冊非牟利慈善機構. A Non-profit Organization Registered in Hong Kong. 於 www.amtb-aus.org -

#39.創業開源買保險守財陳建州40歲攢出億元身家

基金公司排名2017–佛陀教育基金會網路直播-創業開源買保險守財陳建州40歲攢出億元身家。即時熱搜[大谷翔平勝投入袋,日本桌球混雙],達墨科技股票螢光幕前賣力搞笑、 ... 於 etf68.fund -

#40.佛陀教育基金會

時間 課程 講者 19:00 ~ 21:00 菩提道次第廣論; 110/10/18復課 如效法師 19:00 ~ 21:30 成唯識論述記研討; 110/8/30復課 阮貴良居士 19:00 ~ 21:00 地藏菩薩本願經; 110/8/30復課 隆迅法師 於 www.budaedu.org -

#41.佛陀教育基金會12F 佛堂共修直播

佛陀教育基金會 12F 佛堂共修直播http://www.budaedu.org/hwadzangarden/live.php 網路現場直播課表如下:(上課時才有畫面) 每週一/19:00~21:00/ 於 cju16888.pixnet.net -

#42.《生命電視台》- 海濤法師慈悲志業,免費網路直播 - 台灣好APP

為了將佛法更廣泛地傳播出去,海濤法師成立弘法志業,從各方面陸續推動、成立了佛陀教育中心、中華印經協會、中華護生協會、生命電視台、生命文化基金會、 ... 於 www.skyking.com.tw -

#43.各佛教衛視台的各類節目(共26台佛教頻道節目) - 痞客邦

... 佛衛慈悲台覺風全球網路電視台法華慈雲全球網路電視台佛香數位網路電視台佛陀教育基金會網路直播台生命電室內裝潢視台生命電視法會直播台佛教密宗 ... 於 wx88wxceoj.pixnet.net -

#44.網路直播| 搜尋標籤 - 聯合新聞網

搜尋{網路直播}共找到149篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞, ... 於 udn.com -

#45.書目明細 - 佛學數位圖書館暨博物館

作者為佛陀教育基金會資訊組組長. 關鍵詞. 佛教弘傳; 網路電視臺; 數位學習; 行動佛學院; 數位時代的佛教. 摘要. 兩千多年前,佛陀的教法是從面對面教育開始,再經由 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#46.佛陀教育基金會網路直播

佛陀教育基金會網路直播,外匯投資理財,特別補償基金申請時間,群創cmoney,伊甸基金會服務對象,安聯收益成長基金pm,基金理財的六堂課電子書,澳幣基金2018,etfoil, ... 於 indexfund55.co -

#47.網路直播 - 懷恩堂

中文崇拜(週六晚上6:00-7:00、主日早上8:30及11:30) 英文崇拜 (10:00AM~11:00AM) · 雙語(Bilingual)崇拜(15:30P.M.-16:30P.M.) · 周五音樂會(按排定日期,周五晚上7:30) ... 於 www.gbc.org.tw -

#48.「常精進菩薩抗疫課程」公告 - 佛陀教育基金會

網路 電視台 ... 電腦、手機、行動裝置,按時收看直播,便可精進學習,不使時間空過,而能不懈怠地努力上進。 ... 「常精進菩薩抗疫課程」直播時程表 ... 於 www.budaedu.org -

#49.釋日常- 维基百科,自由的百科全书

1984年,日常法師受淨空法師邀請返回臺灣共同創辦「華藏講堂」,並參與成立「佛陀教育基金會」且親自擔任董事,且同時在臺灣及美國兩地傳教弘法,開始在華藏講堂 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.佛陀教育基金會網路直播

佛陀教育基金會網路直播,月配息基金推薦2017,摩根a股基金美元,國泰網路資安etf00875,創世基金會高雄分會,rdr基金,基金走勢,新光全球債券基金b配息新臺幣,富達中國內需 ... 於 fundptt.net -

#51.佛陀教育基金會網路電視台-教學節目表

網路 現場直播. | 課程及共修 | 假日佛學院 | 園區活動直播 ... 網路教學課程. 教學節目下載. 若您錯過播放時間,部份節目有提供檔案下載,請點選連結進入講題. 於 www.budaedu.org -

#52.苗栗縣大同淨宗學會 - 三灣彌陀寺

【淨宗學院網絡電台】安裝網路電視軟體客戶端收看直播 · 【淨宗學院網絡電台】安裝網路電視軟體客戶端收看直播 ... 【佛陀教育基金會】 · 【佛陀教育基金會】. 於 www.mito.org.tw -

#53.淨空老法師專集網

線上版個人精進七日念佛|十二月第一周(12/1~12/7); 微信表情包|可愛的淨業學人、一誠小和尚; 十一月線上版念佛總數迴向祈願; 10/26 App 更新:佛陀教育網路學院、 ... 於 www.amtb.tw -

#54.網路現場直播 - 佛陀教育基金會

網路 現場直播. (若直播音量稍小,請在收看時將您的喇叭音量調大) ... 學院課程, 共修活動, 才藝課程, ☆, 需先報名, link 電腦直播 link for mobile 行動直播 ... 於 www.budaedu.org -

#55.復課公告 - 佛陀教育基金會

網路 現場直播:*使用電腦收看方式:www.budaedu.org,點選「網路電視台」→「網路現場直播」或「假日佛學院」,並於課程直播表中,點選所需課程直播連結點收看之。 於 publish.budaedu.org -

#56.佛陀教育基金會最新公告

12/30(六), (網路直播課程)楞伽經/鄭振煌居士. 12/31、 107/1/07、14(日), 《密宗道次第廣論卷一二》/密寶法師. 12/31(日), (網路直播課程)佛學概要 ... 於 www.budaedu.org -

#57.楞伽阿跋多羅寶經義貫更多資訊 - 譯經院‧大毘盧寺 臺灣

敝人於約二十年前(一九八四~一九八七)閉關時所註的楞伽經義貫,先後經由大乘精舍(一九九○年、初版)、佛陀教育基金會(一九九三年、初版二刷)、及高雄文殊講堂( ... 於 www.abtemple.org -

#58.假日佛學院:課程直播- 佛陀教育基金會 - 你不知道的歷史故事

首頁∣ English ∣ 贊助方式∣ 網站導覽∣ 行動網 基金會介紹緣起宗旨管理辦法圖書館會務概況交通位置與我們連. 閱讀更多. 請為這篇文章評分? 有幫助 沒幫助 ... 於 historyslice.com -

#59.佛陀教育基金會網路電視台

網路 電視台. 網路現場直播. | 課程及共修 | 假日佛學院 | 園區活動直播. 佛陀教育電子報. ‧上課時間對照‧ 台灣(台北) 19:00 美國(芝加哥) = 05:00 於 www.budaedu.org -

#60.【佛陀教育基金會網路直播】佛陀教育基金會 +1 | 健康跟著走

佛陀教育基金會網路直播 :佛陀教育基金會,5.DharmaMaterials6.網路現場直播7.淨宗學會8.法句經故事集9.課程活動10.佛學辭典工具.2016-04-22.佛陀教育訊息APP. 於 tag.todohealth.com -

#61.佛法弘傳與網路電視臺之

網路,將佛法傳送給閱聽大眾,並透過錄音帶、錄影帶、VCD、DVD 及網路資料庫保存下來,廣為 ... 基金會的特點是有很多佛陀教育網路直播課歸納出很簡單的建置原則:. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#62.佛陀教育基金會網路直播

佛陀教育基金會網路直播,配息基準日買基金,美元基金,貝萊德環球高收益債券基金a6,盧燕俐推薦基金,臺北富邦銀行基金會,畢嘉士基金會評價,財團法人行天宮文教基金會獎 ... 於 etf13.fund -

#63.華藏淨宗弘化網:極樂世界阿彌陀佛淨土法門數位教學

本會定期舉辦法師講經課程、傳統文化教育課程、三時繫念超薦法會、念佛共修等,歡迎大家參與並分享, ... 12月5日恭請悟道法師主法,當天網路直播,歡迎大家線上共修。 於 www.hwadzan.com -

#64.影音頻道 - 華藏衛星電視台

謝萬軍老師,目前義務擔任華藏電視台、世界電視台及中華傳統文化教育基金會執行長一職,在美期間喜經淨空老和尚引入佛門,主動學習並擔任維那師長達十五載,畢生全力以 ... 於 www.hwazan.org -

#65.櫃買中心 > 影音直播

目前無直播. 本直播節目使用OTT串流格式,節目直播過程中網路傳輸速度須穩定持續達頻寬2Mbps以上,若於網速不足時,會出現轉圈現象,敬請稍候。 於 www.tpex.org.tw -

#66.佛陀教育影音集成:開課中

網路 電視台 ... 時間, 課程內容, 主講, 開課, 地點, 下載連結, 直播. 週一. 14:00~ 16:00, 地藏菩薩本願經 (簡介), 宗譓法師, 2018/4/02 ... [目前進度] 梵網經菩薩戒. 於 www.budaedu.org -

#67.各佛教衛星電視台.網絡電視台(線上講經道場) - 手機版 - 藏密網

網絡電視台(線上講經道場) ,藏密網-漢傳.藏傳.南傳.佛教資訊網. ... 佛教彌勒網路電視台 · 慧律法師弘法電視二台 ... 佛陀教育基金會網路直播台. 於 www.edupro.org -

#68.宗薩蔣揚欽哲仁波切12/30 (二) 早上佛陀教育基金會演講&

201412251853宗薩蔣揚欽哲仁波切12/30 (二) 早上佛陀教育基金會演講& 直播 ... 備註:講演當日有現場同步網路直播,因為敝會場地位置有限,請儘量利用網路直播收看講演 ... 於 blog.xuite.net -

#69.佛陀教育基金會創辦人 :: 非營利組織網

非營利組織網,佛陀教育基金會贈法寶,佛陀教育基金會助印,佛陀教育協會,佛陀教育基金會地址,佛陀教育基金會徵才,佛陀教育基金會網路直播,佛陀教育基金會捐款,佛陀教育 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#70.佛陀教育基金會網路直播 - Sword

網路 現場直播假日佛學院. 護生環保. 護生園地環保園地護生文集護生素食譜護生月曆下載與連結. 最新公告. 課程活動. Webmaster ®2000 ~ 2021 財團法人佛陀教育基金會 ... 於 www.swordfist.co