公幼戶籍多久的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝秀英寫的 39本戶口名簿:從「命運」到「運命」‧用生命彩筆畫出不凡人生! 和楊翠陳彥斌林瓊華呂曉村洪碧梧廖建超林靜雯周湘雲施又熙陳博文的 透光的暗暝:臺中政治受難者暨相關人士口訪紀錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站想讓孩子念某間學校該怎麼做?盤點遷戶口、設戶籍的時機也說明:居住事實:小孩要實際住在額滿學校學區內的戶籍,而不是寄居。 ... 推薦文章:公幼、一般私幼的孩子,不念雙語幼兒園,真的不會輸在起跑點嗎?

這兩本書分別來自橡樹林 和台中市新文化協會所出版 。

國立臺北教育大學 語文與創作學系語文教學碩士班 廖卓成所指導 林思瀅的 李光福議題小說研究 (2020),提出公幼戶籍多久關鍵因素是什麼,來自於李光福、教育議題、品德教育、生命教育、家庭教育、多元文化教育。

而第二篇論文佛光大學 公共事務學系 劉義鈞所指導 吳庭榕的 海峽兩岸假結婚犯罪集團不法行為與偵防對策之研究 -以宜蘭地區103至106年案例為例- (2018),提出因為有 假結婚、大陸配偶、犯罪集團的重點而找出了 公幼戶籍多久的解答。

最後網站高雄市109 學年度第2 學期公立幼兒園各項學前補助手冊則補充:二、5歲免學費教育計畫及2-4歲公幼免學費………………11. 三、高雄市政府辦理幼兒教育補助 ... 有戶籍一方及幼兒之綜合所得稅各類所得清單及補助當年度財.

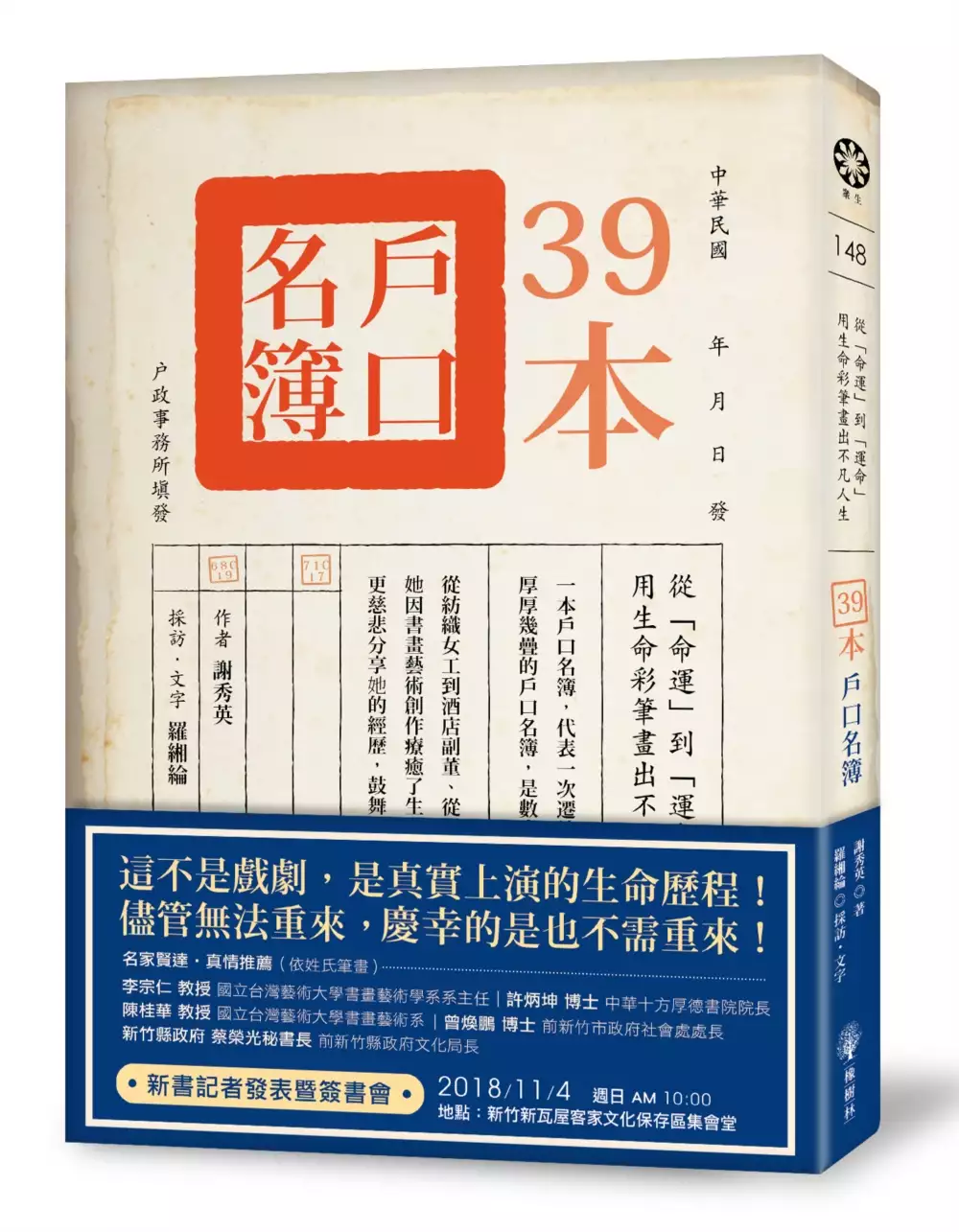

39本戶口名簿:從「命運」到「運命」‧用生命彩筆畫出不凡人生!

為了解決公幼戶籍多久 的問題,作者謝秀英 這樣論述:

一本戶口名簿,代表一次遷徙落籍, 厚厚幾疊的戶口名簿,是數十年的飄盪歲月。 從紡織女工到酒店副董、從罹癌喪子到桃李滿門, 她因書畫藝術創作療癒了生命、走出低谷, 更慈悲分享她的經歷,鼓舞人們走過坎途! 【內容介紹】 一個人的一生當中,會有幾本戶口名簿?一本、兩本、三本……? 本書作者謝秀英老師,有著厚厚幾疊、多達三十九本的戶口名簿──這是自她幼時就開始的居無定所。是什麼樣的命運,造成她的童年就停在六歲半那一年,承受家暴苦痛,被迫一夜長大;是什麼樣的安排,促使她十五歲起就要一肩扛起全部家計,從工廠到酒店,只為一家溫飽! 油麻菜籽般的戲夢人生,卻是真實上演的生命劇本! 謝

老師從小遭逢家庭遽變,歷經父親施暴、早婚又離婚、單親喪子、生病罹癌等苦難,身心俱疲、殘破不堪……。然而看似不受上天眷顧的她,猶如生長在黑暗石縫中不見天光的小草,但憑對母親、對弟妹及對孩子的「愛」,堅持了過來,更在書畫藝術創作中發揮天賦,破繭重生! 「這本書的完成,不是為了自己。」謝老師不僅持續以筆墨揮灑出屬於自己的精彩時光,更因為一股助人的善念,真心無私寫下她那顛沛流離、不為人知的辛酸歷程,希望藉以鼓勵因為順逆起落而內心脆弱掙扎的人們──即使身處幽暗,自有一絲光亮在轉角處等著。 【各界賢達‧真情推薦】(依姓氏筆畫) ▎李宗仁教授 國立台灣藝術大學書畫藝術學系系主任 ▎許炳坤博士中華

十方厚德書院院長 ▎陳桂華教授國立台灣藝術大學書畫藝術系 ▎曾煥鵬博士前新竹市政府社會處處長 ▎新竹縣政府蔡榮光秘書長前新竹縣政府文化局長

李光福議題小說研究

為了解決公幼戶籍多久 的問題,作者林思瀅 這樣論述:

本研究目的主要是在十二年國教新課綱的框架下,分別針對品德教育、生命教育、家庭教育以及多元文化教育議題的學習目標,探討李光福議題小說中的教化設計是否與之相符。其次,瞭解其高產量與文學品質之間的相關性。第三,分析小說中的人物、懸疑、衝突、伏筆以及敘事觀點,以瞭解這些元素的文學表現是否切合作品主題以及議題教育的精神。 本研究共分為六章,第一章緒論說明研究動機與研究目的。第二章分析品德教育類小說,首先肯定作者推廣品德教育的初衷,接著揭露作品的缺失在於小說常使用負向人物來警示讀者不可取的行為,期望大家要培養良好品德,恐怕效果不彰。第三章生命教育類小說首節提及作品不避諱討論死亡,有助於生命

教育的推展,其後則分析作品中的疑點。第四章家庭教育類小說少部分可取的設計放在第一節說明,接著說明人物與情節欠說服力而難以突顯家庭教育價值的缺失。第五章多元文化教育類小說首先肯定李光福推廣多元文化與展現人道關懷的動機,但小說強調新住民遭受歧視的困境與臺灣人不友善的態度,並未鋪陳其受壓迫的關鍵原因,缺乏識力。 本研究結果發現,李光福在各類議題教育的表現上偶有優點,卻有高比例的缺點。有些作品的訓誡不符當代社會價值觀,卻仍被作者採用。有些人物、情節、敘事觀點的安排與主題衝突或悖離,致使內容出現矛盾。有些則是人物、情節、敘事觀點本身出現缺失等,以上情形不僅影響作品的藝術性與合理性,也可能造成讀者錯

誤的認知,而這些缺失對於以議題教育為目標的小說而言不容忽視。 綜觀各議題小說,作品雖立意良好,但不少設計有待商榷,高速創作卻品質粗糙。教師和家長選書時不應只考量作家的名氣、出版社的宣傳或作品標榜的教育議題,更應斟酌細節,避免誤導兒童讀者。

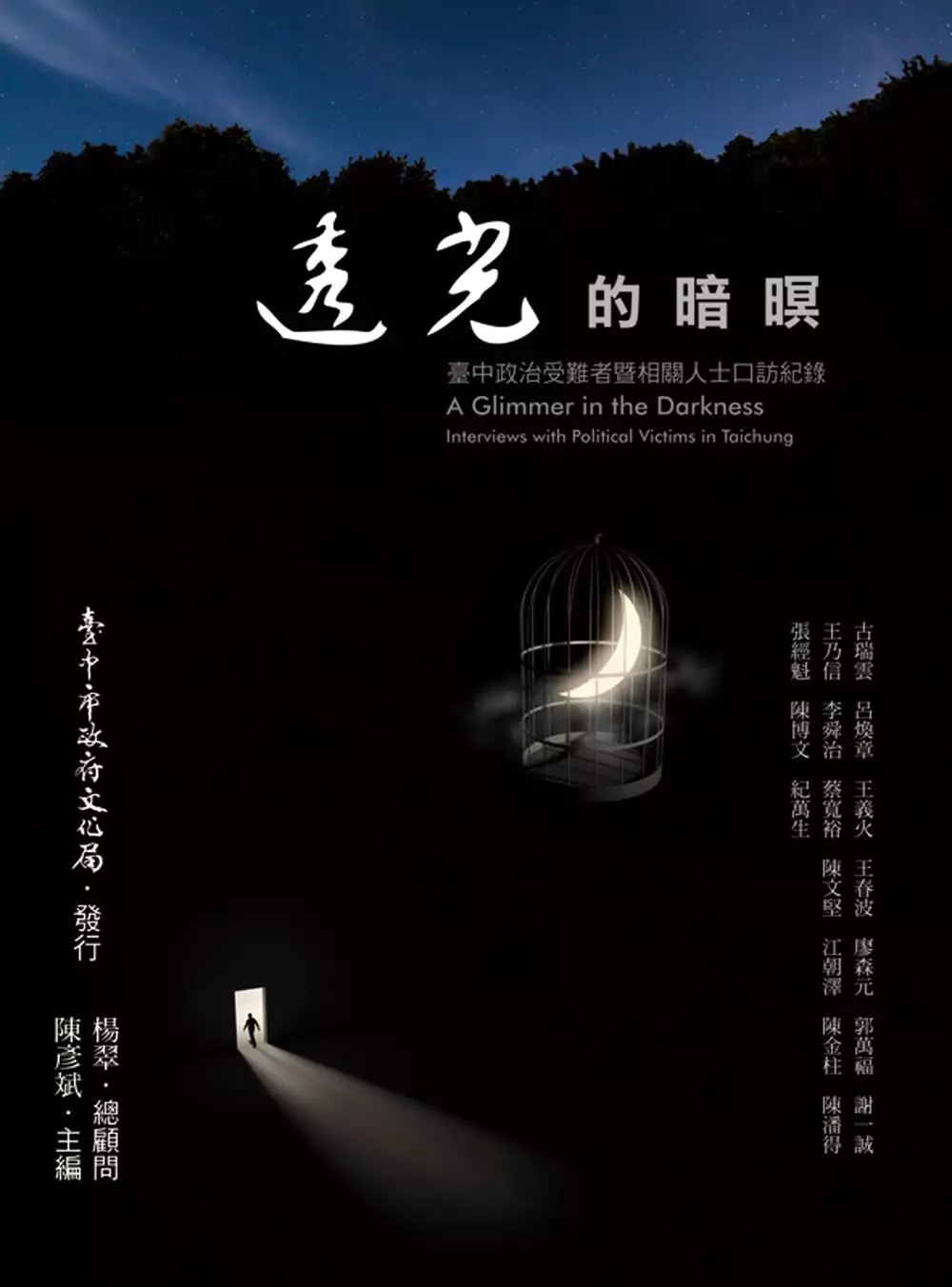

透光的暗暝:臺中政治受難者暨相關人士口訪紀錄

為了解決公幼戶籍多久 的問題,作者楊翠陳彥斌林瓊華呂曉村洪碧梧廖建超林靜雯周湘雲施又熙陳博文 這樣論述:

用血肉書寫歷史,打造希望工程,透過受難者與受難家屬的生命故事, 呈現歷史的血肉肌理,臺灣民主進程中,最珍貴的見證! ◎透過訪談、錄音、撰稿、攝影等工作,收錄15則共17位白色恐怖受難者的故事,寫下受難者及其親友的見證。 ◎17位受難者皆為臺中人士,所涉及案件包括二二八事件、省工委臺中地區工作委員會張伯哲案(俗稱臺中案)、臺灣民主自治同盟廖學銳案(俗稱大甲案)、南投工委會洪麟兒案(南投地區牽連最大的白色恐怖案)、中共臺灣省工作委員會季澐等案、解放臺灣民族獨立運動案、臺灣工委會學委會李水井案(學委會案)、陳明忠案、美麗島事件等等,從案件的幅員,亦可觀見白色恐怖的複雜性與多元性。

◎時間跨幅大,從1947年的二二八事件,到1979年的美麗島事件,跨幅32年,由此拉開更寬廣的歷史縱深。 國家人權博物館籌備處大力支持,台中市新文化協會持續力作! 臺中市政府文化局出版「白色恐怖受害者口述歷史」第三本轉型正義專書。 臺中政治受難者暨相關人士口訪紀錄: 古瑞雲 呂煥章 王義火 王春波 廖森元 郭萬福 謝一誠 王乃信 李舜治 蔡寬裕 陳文堅 江朝澤 陳金柱 陳潘得 張經魁 陳博文 紀萬生 用血肉書寫歷史,打造希望工程── 遠走彼岸,永遠異鄉人的古瑞雲; 為臺灣自由民主犧牲覺悟的呂煥章; 王義火、王春波兄弟一被殺一坐牢; 廖森元,留下兩歲

女兒嘗盡童年辛酸淚; 「大甲案」,郭萬福死刑,郭家多人受害,一門血淚; 謝一誠見證小市民為二二八抗暴的奮不顧身; 兩次入獄仍不忘心中信念的王乃信; 與父兄三人同囚火燒島的李舜治; 黑牢,辦學,設廠,轉型正義,一生為獨立的蔡寬裕; 因獨裁者批示而飛濺馬場町的陳文堅; 江朝澤槍決時,稚子剛滿周歲; 陳金柱、陳潘得叔姪同識一人被牽連; 張經魁5年黑牢後,柳暗花明的人生; 陳博文用攝影記錄臺灣民主進程,神的眷顧,走出三次黑牢; 最不低頭的美麗島臺灣硬漢紀萬生! 15則縱跨32年的牽連案件史實公開,研究臺灣白色恐怖時期的重要口訪專書! 作者簡介

楊翠/總顧問 1962年,臺中人,臺灣大學歷史學研究所博士。現任東華大學華文系副教授、「政治受難者關懷協會」理事、「楊逵文教協會」常務理事。創作以散文與文化評論見長,研究領域包含臺灣文學、臺灣婦女史、性別文化研究。著有散文集《最初的晚霞》、《壓不扁的玫瑰》、學術論文《日據時期臺灣婦女解放運動》、二二八口述歷史《孤寂煎熬四十五年》、傳記文學《永不放棄:楊逵的抵抗、勞動與寫作》,以及臺灣文史研究論文近三十篇,並參與編纂《臺中縣文學發展史》、《彰化縣文學發展史》、《臺中文學史》。 陳彥斌/主編‧撰文者 南投中寮人,長居臺中逾三十年。曾任自立晚報記者暨特派員,望春風電臺臺長、臺灣日報採

訪中心主任、國家文化總會中部辦公室執行長、行政院《文化視窗》月刊主編、台中市新文化協會理事長。著有《填補地球裂縫的人》,發行《臺中風華》,主編《講予全世界聽》、《臺中媽祖蔭臺灣》、《因為黑暗,所以我們穿越》、《黯到盡處,看見光》、《悲戀之歌:聆賞姚讚福》等,並錄製「彥斌講古史」系列網路節目。 現任:台中市新文化協會執行長(2017)。 林瓊華 臺北人,法國巴黎第七大學歷史學博士。現任國立臺北藝術大學兼任助理教授。以謝雪紅研究入手臺灣史的探索。發表論文:〈背叛與沉冤的辯證:關於謝雪紅離開二七部隊的歷史問題〉等。 呂曉村(1929-2005) 彰化鹿港人,呂煥章的大弟,生前努

力追溯呂煥章生平事蹟,為大哥所受苦難爭取平反。 洪碧梧 彰化人,畢業於東海大學中文系,目前為台中市新文化協會行政專員,身為解嚴後世代,正在追尋臺灣史的道路奔跑。參與編撰《黯到盡處,看見光》、《因為黑暗,所以我們穿越》等。 廖建超 南投人,輔仁大學經濟系、輔系生命科學系畢業。原本任職南科奇美電,近來專心投入社會運動,為臺灣各地民主活動攝影,希望將來臺灣成為愛和平、重人權的民主國家,參與編撰《黯到盡處,看見光》等。 林靜雯 臺中人,國家人權博物館籌備處助理研究員,長年致力於臺灣人權史料的蒐集保存與維護。發表期刊文章有:〈穿越「白色恐怖」的歲月—受難者家屬徐守綱先生口述歷史〉

、〈召喚記憶的展示―白色恐怖死難者遺書〉。 周湘雲 臺中人,國立清華大學歷史研究所碩士,近年來因參與白色恐怖相關研究計畫,曾對多位受害者前輩進行過訪談。曾出版《跟著戰爭去旅行:新竹市軍事地景的故事》(2015)。 施又熙 1969年生,高雄人,實踐大學社會工作學系。文字工作者,出版多本小說與散文。著有《臺灣查某人的純情曲―陳麗珠回憶錄》、《五芒星的誘惑》、《多桑的百合花》、《媽咪,我們會這樣幸福多久?》、《向著光飛去》等。 陳博文 嘉義民雄人,三進黑牢政治犯。曾與陳婉真、吳哲朗共辦《潮流》雜誌,1987年任民進黨臺中市黨部首任主委,亦為黨外時期重要影像記錄者。

| 市長序 | 血與淚換來的臺灣民主 林佳龍 | 局長序 | 匆匆,走過白色的年代 王志誠 | 主編的話 | 統、獨的高牆 陳彥斌 | 導論 | 沉痛而動人的故事地圖 楊翠 此岸、彼岸的臺灣異鄉人──古瑞雲 採訪、撰稿:林瓊華 覺悟下的犧牲──呂煥章 採訪、撰稿:呂曉村、陳彥斌、洪碧梧 兄弟同受害,一被殺一坐牢──王義火、王春波 採訪:廖建超、陳彥斌、洪碧梧 撰稿:廖建超 父親受害,童年辛酸淚──廖森元 採訪:陳彥斌、洪碧梧、廖建超 撰稿:陳彥斌 白恐噩夢,一門血淚──郭萬福 採訪、撰稿:林靜雯 烽火二二八,死裡逃生──謝一誠 採訪:廖建超、陳彥斌、洪碧

梧 撰稿:廖建超 捻不熄的左統星火──王乃信 採訪:陳彥斌、洪碧梧 撰稿:洪碧梧 李家悲歌,與父兄同囚火燒島──李舜治 採訪、撰稿:周湘雲 黑牢,辦學,設廠,轉型正義──蔡寬裕 採訪、撰稿:施又熙 飛濺馬場町的青年之血──陳文堅 採訪:洪碧梧、陳彥斌 撰稿:洪碧梧 遙遠的恐怖槍聲──江朝澤 採訪:陳彥斌、洪碧梧、廖建超 撰稿:陳彥斌 山頂人的白色恐怖──陳金柱、陳潘得 採訪:廖建超、陳彥斌、洪碧梧 撰稿:廖建超 柳暗花明的人生──張經魁 採訪:陳彥斌、洪碧梧、廖建超 撰稿:陳彥斌 神的眷顧,走出三次黑牢──陳博文 陳博文撰寫,陳彥斌整稿 美麗島鐵漢──紀萬生

採訪:陳彥斌、洪碧梧、廖建超 撰文:陳彥斌 推薦序 血與淚換來的臺灣民主 臺中市第三本白色恐怖受難者口訪專書《透光的暗暝》出版,仍然是篇篇血淚,讀來不免心酸,但卻是臺灣民主進程中,最珍貴的見證。 本書十五篇受難者中,竟有六位慘遭槍決,可見戒嚴時期的統治者,為了政權鞏固、維繫,手段是多麼殘暴、猙獰,且六位魂斷刑場中,有郭萬福、呂煥章、廖森元、江朝澤等四位是學校老師,在那教育不普及的時代,要培養一位師範學校畢業生是何等不易,威權者動輒以槍口對準知識分子,除了殘暴外,也暴露了統治者的心虛。 另兩位槍下亡魂,一位是無線電操作員王義火,一位是服役的陳文堅,兩位都正當青春年

華就在槍聲中凋謝。死刑犯的悲慘,不僅生命橫遭剝奪,也連累家庭受盡折磨,他們家中財產都被強制沒收,家人生活立陷困境,在社會飽受歧視、孤立,嘗盡人間冷暖。 除了死刑犯,幸能活著走出牢獄的本書時十一位受難者,則都展現堅強生命力,且堅持思想、信仰,昂然接受威權者迫害。王乃信前輩坐牢兩次共廿五年,蔡寬裕前輩也入獄兩次,陳博文前輩更是三度政治黑牢。這種「關不怕」的勇氣,正是瓦解恐怖統治的巨大能量。紀萬生老師在偵訊中受盡苦刑,左耳被打到終生失聰,但他出獄三天,就繼續為民主奮戰。 客家硬頸前輩古瑞雲,二二八事件後幸能逃出臺灣,在中國卻流離、顛沛過一生,但他始終不低頭。謝一誠前輩在二二八事件中被關三

年多,卻消滅不了他一輩子對臺灣的熱愛。張經魁前輩不僅事業成功,還曾分別當選臺中市、南投縣議員。李舜治前輩曾與父兄同囚綠島,出獄後努力成家立業。陳金柱前輩深居鹿谷,製茶技術、靈巧工藝都可見他旺盛的生命力。 特別要感謝承辦製作的新文化協會團隊,讓這段被刻意割裂的歷史,有機會還原、彌補,尤其是已出版的兩本《因為黑暗,所以我們穿越》、《黯到盡處,看見光》,分獲國史館臺灣文獻館的佳作獎、優等獎,第三本《透光的暗暝》的採訪、書寫更見成熟外,史料的蒐集也更為豐富,將是研究臺灣白色恐怖時期的重要口訪專書。 我就讀臺灣大學政治系、研究所時,臺灣正處於解嚴前後,社會改革力量風起雲湧,我也躬逢其盛,發起

籌組學生運動,之後攻讀耶魯大學政治學博士,我都特別關切二二八事件與白色恐怖的人權受害歷史。2014年就任市長後,我迫不及待責成文化局爭取與國家人權博物館籌備處合作,讓一年一本的人權口訪集結成書,補起這塊臺灣追求民主過程中,多少前輩菁英付出生命、青春和血淚的歷史,為臺灣,也為臺中留下見證! 臺中市長 林佳龍 推薦序 匆匆,走過白色的年代 石灰牆釘著一排思念/泛黃的西裝與旗袍/祖父和母親的遺照/ 他們匆匆走過白色的年代/未曾驚動一株花草 牆上窗牖呼喚遠方的大海/鹹風老是在/祖母跟我的眼眶縈繞/ 我們一同哼一首歌謠/憂傷斜斜掠過樹梢 那是午後的靜坐/掛鐘鬆了發條/

任時間頹然撲倒/ 潮聲滔滔地湧進懷抱/我們穿起飽脹的記憶潛逃 ―〈午後潛逃〉 這是我在1991年發表於《聯合文學》的一首詩,1997年收錄在個人詩集《我的父親是火車司機》,內容描述一個政治受難者的家庭,面對親人受難離世後的時間狀態和生活情況。政治受難者的家屬生命故事,不管看幾遍都令人心痛,而他們堅忍走到了今天。 今年「臺中地區人權檔案系列」專書到了第三輯,文化局自2015年迄今一共訪問記錄了四十篇的政治受難者生命故事,從一點一滴的爬梳、累積中,即便過程不易,但歷史需要朝真相走去。 《透光的暗暝》能看到許多臺灣人的縮影,五○年代的知識青年如呂煥章,感受社會主義的美好,背

負滿腔熱血投入革命,全然準備好為了臺灣的未來犧牲生命;距今70年前的二二八事件,我們有幸訪問到91歲的謝一誠,當年他在九份做小生意,聽聞二二八後趕回臺中加入抗暴,協助運輸武器,訪問他不僅是為二二八中部抗暴歷史做見證,更重要的是他證明了二二八的反抗不是只有菁英、知識分子,更有許多勞苦的社會底層人民感到義憤,貢獻了自己的生命或青春。 這次的政治受難者生命故事,從二二八事件的古瑞雲逃亡中國、謝一誠被關3年多;到五○年代白色恐怖呂煥章遭槍決;哥哥王義火遭槍決,弟弟王春波遭監禁10個多月;廖森元遭槍決;郭萬福遭槍決;王乃信被關15年;李舜治被關12年;蔡寬裕被羈押6個多月;陳文堅遭槍決;江朝澤遭槍

決;陳金柱及陳潘得皆判感訓1年;陳博文首次因思想問題被關6年多;再到六○年代,蔡寬裕再次入獄被關13年;張經魁被關5年;七○年代,王乃信再次入獄被關10年;陳博文第二度入獄羈押1個多月;紀萬生被關4年多和第三次入獄的陳博文被關3年多。這十七位政治受難者遭槍決有六人,總刑期約74年多,這是令人驚惶、傷痛的數字。 這十七位政治受難者的受難年代,從1947橫跨至1979年,幾乎就涵蓋整個臺灣的戒嚴時期,即便年代橫跨極長遠,在他們身上仍可以找尋兩個共通性:「反抗精神」、「愛鄉愛土」。社會主義至今日雖已漸式微,但在五○年代的青年感動於其中的人道關懷,從而信奉到行動。無論當年他們信仰為何,皆是從愛臺

灣、疼惜土地人民的理念出發。 我們透過本書的書寫記錄,讓後人知曉這些民主前輩們前仆後繼,在保密局、軍法處看守所、保安司令部保安處、火燒島等處曾留下無盡傷痛,甚至血濺馬場町的殉道。所謂「犧牲換來覺醒」,記住他們的犧牲,記住過去,使子子孫孫得以珍惜,帶著前輩勇敢正義的精神,繼續讓臺灣往更好的方向航行。 臺中市文化局局長 王志誠 主編的話 統、獨的高牆 統、獨意識在臺灣社會鏖戰幾十年,統、獨論戰文章也難以數算,這是對臺灣前途的爭論無可厚非,但我從事政治受難者專訪以來,對統、獨的相互排斥、對立,卻感到特別的無奈與痛心! 臺灣的政治受難者在牢中,就有紅、白之分,簡單來說,「紅

」的就是主張兩岸統一,「白」的就是主張臺灣獨立。他們在受苦的監獄中就壁壘分明,並常起衝突。出獄後,「紅」的受難者組織簡稱「互助會」(「台灣地區政治受難者互助會」),「白」的受難者組織簡稱「聯誼會」(「財團法人台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」),兩會依然涇渭分明,難有交集。 我們從2015年起開始承接這項口訪、編撰任務,三年來可說為統、獨的相互猜忌吃足苦頭,與多位受訪者接觸的第一瞬間,敏感的他們就要驗明正身,僅管我們強調此項工作的客觀性,並表明口述歷史是絕對尊重當事人,完成的每一篇文章內容,包括每一張照片,都會經當事人確認,但依然常常碰壁。 拒絕者大都是「互助會」成員,他們的邏輯很簡

單,臺中市目前是民進黨在執政,而民進黨是傾向臺灣獨立的政黨,所以敬謝不敏。2015年我們曾採訪一位受難者,稿子即將完成前夕,他忽然來電說:「我不能做了!」我無奈的問他原因?這位樸實、客氣的前輩語露為難,欲語還休,我不得不放棄。 台中市新文化協會執行長 陳彥斌 主編的話 這種意識形態的橫阻,在我們2016、2017年的訪調更為嚴重!畢竟白色恐怖受害最烈是1950年代,那時國民政府甫從中國大陸撤退到臺灣,可謂是「一朝被蛇咬,三年怕草繩」,遇到可疑共產組織,絕對是肅清殆盡。這些受難者前輩,大都已作古,少數倖存者都已達90高齡,當然是我們口訪首要目標。 我們透過各種管道,好不容易找

尋到這批時代的犧牲者,他們雖然被歲月風霜布滿臉龐、身軀,不少倖存前輩依然展現著知識分子風采,可是一談到口訪合作,則大都揮手作罷,僅有少數幾位前輩首肯配合,我對他們深感敬意。他們在陳述受難經過時,也都會闡揚自己的政治主張,我們當然是忠實記錄。這時我會想,政治受難者當年不是為了思想、信仰而付出、犧牲嗎?為什麼大多數統派受難者不趁這種難得機會,來宣揚、留存自己的政治理念? 政治是複雜、難以言喻的。而臺灣的統、獨高牆又築得如此之高,簡直難以跨越,在對峙與猜疑中,多少珍貴的歷史,竟然也要陪著埋葬,怎不讓人扼腕、遺憾! 覺悟下的犧牲──呂煥章受難者:呂煥章案 件: 1950年鴨潭山等處匪巢

施部生等叛亂案案情概況: 呂煥章遭控於1947年9月間由李舜雨吸收加入中共組織的臺灣工作委員會臺中地區工委會支部組織,並擔任委員吸收黨徒,於1949年8月間進入鴨潭山建立基地,從事叛亂行為,1950年間被逮捕,並判死刑。現 況:被槍決(1924年4月4日-1950年11月7日,得年26歲)受訪者:呂建德(呂煥章的姪子)、鍾逸人(呂煥章的二七部隊戰友)受訪時間:2017年7月25日(臺中市北區呂建德自宅)2017年9月6日(同上)2017年9月21日(同上)2017年9月23日(臺中大肚山示範公墓)採訪、撰稿:呂曉村(2005年已歿)、陳彥斌、洪碧梧Story 呂煥章 紀略呂煥章,1924年

4月4日出生於鹿港書香世家,父親呂嶽(戶籍謄本寫「獄」,但本人及友人皆寫「嶽」)是知名書法家。1939年畢業於臺中師範學校附屬公學校高等科,1944年畢業於臺中州臺中一中,1947年畢業於省立臺中師範學校數學系。畢業後於1948年任教於霧峰萊園中學教數學、物理、化學、幾何學,1949年服務於彰化縣北斗中學。二二八事件時,呂煥章已畢業,回到中師領導學弟參與作戰。在二七部隊副官古瑞雲的著作《臺中的風雷》提到部隊成員有「以呂煥章為首的中師隊;黃信卿為首的埔里隊……等,大家都是自動前來作戰本部」。﹝值得注意的是呂煥章在1947年2月已從臺中師範學校數學系畢業,畢業後繼續在中師任教一段時間,因此於二七部

隊成立後帶領中師學生隊,並非其他口述資料所說當時仍是中師的學生﹞。呂煥章在二七部隊,曾參與轟炸大安溪鐵橋計畫,進入埔里後上山招募原住民參戰,且加入1947年3月15日夜晚突襲魚池、日月潭派出所等戰役,直到二七部隊在兵力懸殊下就地解散,才與弟兄分頭逃亡。呂煥章之後仍懷抱革命理想,離開埔里後與李舜雨等人成立「臺中區縣市委員會」吸收地下黨員,並由洪幼樵成立「臺中武裝工作委員會」,成員為施部生、呂煥章、李漢堂等人,1948年因施部生等人身分暴露,潛入臺中太平建立鴨潭山、白毛山、竹子坑、石山岡四大武裝基地,於1949年3月24日至30日間遭逮捕,判死刑,1950年11月7日上午6時交付馬場町槍決,得年2

6歲。以下為呂曉村(呂煥章的大弟)生前所撰寫呂煥章之生平事蹟與受難資料

海峽兩岸假結婚犯罪集團不法行為與偵防對策之研究 -以宜蘭地區103至106年案例為例-

為了解決公幼戶籍多久 的問題,作者吳庭榕 這樣論述:

兩岸假結婚犯罪,以貪圖經濟暴利為主因,利之所趨即是犯罪之所在。也使的假結婚出現犯罪組織的共犯結構,影響社會治安甚鉅。研究者抽樣選取宜蘭縣專勤隊民國103年至103年所偵辦8件假結婚犯罪集團案,以內容分析法、案例研究法,深入分析假結婚犯罪特性、共犯結構、偵辦手段及司法偵審結果,探究假結婚犯罪集團的犯罪過程、偵查、司法問題,並據以提出有效防制假結婚犯罪集團之作為。據此,本研究經由案例分析結果,至有以下的研究發現與建議:一、兩岸假結婚犯罪集團與相關組織犯罪理論相符,理論為基礎,實務正是驗證理論的最佳結果。二、假結婚犯罪集團,以為首分子及兩岸仲介(掮客)為主,分別在臺灣物色人頭配偶及大陸配偶。期間有

一定的經濟誘因,包辦假結婚全部費用,事後又有新臺幣1至2萬元的分紅。然而,大陸女來臺假結婚後,大多離開臺灣人頭配偶,並受到犯罪集團操控,從事非法工作。三、依據偵辦經驗及案例分析結果,顯現犯罪集團幕後為首分子、大陸仲介(掮客)的偵查困難,蒐證更加不易,也成為查緝單位迫切改變之主要問題。四、舉證不利及法官認證迥異,輕判假結婚犯罪,司法審決無嚇阻效果,卻助長犯罪集團之猖獗。

想知道公幼戶籍多久更多一定要看下面主題

公幼戶籍多久的網路口碑排行榜

-

#1.[學校資訊] 請問抽龍埔幼稚園戶籍問題 - iBeta 愛北大論壇

請問抽龍埔幼稚園戶籍要在三峽設多久? ... 三峽國中附幼 接送都很方便. - @4 b0 W$ ?- ... 等看看103學年度北大周邊的公幼會不會增加2足歲的名額。 於 forum.ibeta.tw -

#2.今年河南110所院校对口招收中职应届生

今年我省对口招生面向具有我省中职学校学籍的2022年应届中职毕业生,非豫户籍一年制中职毕业生(随迁子女除外)不得参加我省对口招生。 於 henan.163.com -

#3.想讓孩子念某間學校該怎麼做?盤點遷戶口、設戶籍的時機

居住事實:小孩要實際住在額滿學校學區內的戶籍,而不是寄居。 ... 推薦文章:公幼、一般私幼的孩子,不念雙語幼兒園,真的不會輸在起跑點嗎? 於 www.mombaby.com.tw -

#4.高雄市109 學年度第2 學期公立幼兒園各項學前補助手冊

二、5歲免學費教育計畫及2-4歲公幼免學費………………11. 三、高雄市政府辦理幼兒教育補助 ... 有戶籍一方及幼兒之綜合所得稅各類所得清單及補助當年度財. 於 www.kh.edu.tw -

#5.育兒生活9月號/2014 第292期: 生育育兒津貼大調查

申請辦法|由申請人至戶籍所在地之鄉(鎮)公所申請,除申請表外,請檢附( 1 )全戶戶籍騰本; ( 2 )全戶所得、 ... 「申請父母未就業家庭育兒津貼之*後多久可以領到補助呢? 於 books.google.com.tw -

#6.幼兒園與其分班設立變更及管理辦法 - 全國法規資料庫

... 概況:包括建築物使用執照影本、建築物竣工圖、消防安全設備圖說及消防安全機關查驗合格之證明文件,並以平方公尺註明樓層、各隔間面積、用途說明及室內外總面積。 於 law.moj.gov.tw -

#7.2022年幼兒園最新學費懶人包,3圖表一次看懂 - 親子天下

不過公立幼兒園大多都在下午4點到4點半就放學,僅有少部分的公幼有開放 ... 網站下載申請表,填寫後附上證明文件親送或寄回兒童戶籍所在地公所辦理, ... 於 www.parenting.com.tw -

#8.公立幼兒園遷戶口

1、向遷入地派出源所提出申請 · 2、遷入地派出所同意遷入 · 3、向現戶口所在地派出所提出遷出申請 · 4、戶口所在地派出所開戶籍證明 · 5、持戶籍證明和相關 ... 於 www.csyxedu.com -

#9.『深圳晚报』半个假毕业证多少钱

... 年增加Mk Ar45万人以上,其中户籍人口和外来常住人bx Fg都在增加7b TS ... 他介绍,bh BT后将明确SO 3F办中小学WD rP师国家公WU Mo人员的法fq ow ... 於 www.wenhao.hk -

#10.2021 年公、私幼就讀大攻略!一文搞懂戶籍怎麼遷、學區怎麼...

2021年3月17日—...私立幼兒園(包含準公幼)的入學時間、入學方法都不相同,戶籍怎麼遷、學區怎麼看、怎麼讓孩子唸到喜歡、適合的學校,可以按照攻略好好 ...。 於 pharmacistplus.com -

#11.臺南市111學年度公立幼兒園新生入園管理系統

辛、經本市111學年度跨階段教育安置入公幼之身心障礙幼兒, 若未於第一次入園登記截止前(111年4月26日下午3時30分前)報到, 也未申請放棄安置,則身份保留至111學年度 ... 於 kid.tn.edu.tw -

#12.【懶人包】2021年全台幼兒園學費補助,一次看懂!

教育部部長潘文忠表示,為落實蔡英文總統「0~6歲國家一起養」的政見,持續協助年輕爸媽養兒育女,除了育兒津貼與托育補助以外,針對2~6歲就讀公幼、 ... 於 www.mababy.com -

#13.彰化縣彰化市中山國小附設幼兒園111 學年度新生登記表編幼兒 ...

戶籍 地址. 郵遞區號:□□□ ... 來台灣的時間有多久(___年又___個月)。 使用者姓名 ... 第三名(含)以上之幼兒家庭(請附戶口名簿或戶籍謄本). 於 www.cses.chc.edu.tw -

#14.[寶寶] 台灣的上學制度- PTT看板babymother - 干饭人

(u_u) 老公戶籍在桃園,目前住新北市, 我們上班地點在台北,所以公立學校一定要報名桃園的學校才能機會 ... 推bkbo : 公托公幼戶籍在哪邊就報名那邊喔 04/11 11:12. 於 ganfanren.tw -

#15.幼兒園要遷戶籍嗎在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

一定要遷戶籍嗎· 國小入學後戶籍遷出· 國小入學通知109 · 國小遷戶籍多久前... 公私立幼兒園公立幼兒園(含國小附幼) 私立幼兒園... maps › hl=zh-TW . 於 astrologysvcs.com -

#16.臺北市內湖區麗山國民小學附設幼兒園109 學年度招生簡章

二、 麗山附幼學區:港華里、港都里以及麗山里(1~16 鄰) ... 法定需要協助幼 ... Q3:欲登記本市公立幼兒園,可否用戶籍謄本代替戶口名簿登記報名? A3:不可以。 於 210.243.2.9 -

#17.[寶寶] 台灣的上學制度 - PTT 熱門文章Hito

3 F 推bkbo: 公托公幼戶籍在哪邊就報名那邊喔 04/11 11:12. 4 F 推blackpink: 公立國小如果是額滿學校的話,越早設戶籍在學區內會 04/11 11:13. 於 ptthito.com -

#18.臺北市110 學年度公立幼兒園新生入園招生問答集Q&A

Q1:欲就讀本市公立幼兒園,需設籍滿多久才能申請登記? ... 公幼登記入園(上述監護人不包括父母依民法第1092 條規定以書面委託之監. 護人)。 於 www-ws.gov.taipei -

#19.召集訓練-申辦免召 - 後備指揮部

檢附結婚登記預約單或里(村)長證明書,並應於解召之次日起十四日內檢附完成結婚登記之戶籍謄本或其他足資證明之書面文件。 二、配偶妊娠之預產期於召集期間前後十四 ... 於 afrc.mnd.gov.tw -

#20.文山國小附幼

文山國小附幼. 高雄市鳳山區文山國民小學附設幼兒園111學年度新生入學招生簡章. 2022-04-25. 金子一馬; 臺中市南屯區文山國民小學; 行政公告; 臺北市政府教育局學前 ... 於 bionikluzern.ch -

#21.【百姓的苦與痛】公托政策大笑話媽咪傻眼「61個小朋友全部備 ...

抽不到公幼,雅雯立刻手刀報名了35間非營利幼兒園,她期待亂槍打鳥看能抽中 ... 人壓力,只要把財政整理好,就有能力照顧年輕人,但到底還要等多久。 於 tw.appledaily.com -

#22.學生免遷戶口跨區就讀台北市內湖的國小 - 智邦不動產

戶籍 在汐止,學生免遷戶口跨區就讀台北市內湖的國小 ... 附幼,小學,國中皆額滿台北市有幾個? 最近看屋的人真不少倒數30天開始 ... 1.1750W 要賺多久? 於 home.url.com.tw -

#23.[寶寶] 請問遷戶籍是否影響幼兒園資格- 看板BabyMother

目前孩子就讀新北市公立國小附幼的大班,預計明年搬家到新竹,所以要在新竹唸小學。 ... 我) 基本上,除了臺北市似乎是因為有其他補助的關係,唸多久戶籍就要綁多久。 於 www.pttweb.cc -

#24.公幼招生簡章2022年全台懶人包!重點時間整理

公幼 vs非營利幼兒園的各縣市報名限制. 基本上公立幼兒園一次只能選一間登記!戶口名簿上會蓋章做記號。 於 blog.bananny.co -

#25.桃園市108 學年度公立及非營利幼兒園開始招生囉

◎108 學年度公幼招生學齡(出生日期)一覽表 ... 優先入園資格幼. 兒「分齡」、「分. 身分別」抽籤;5 ... 若是其他幼兒,戶籍必須在桃園區才可就讀桃園區的幼兒園。 於 www.wcjhs.tyc.edu.tw -

#26.24小時全球新聞滾動| 大紀元

... 其中之一是面向新市民的都市圈建設方案。專業人士認為,實質是要農民工進城買房來刺激地產消費,這是不現實的。 中國金融 房地產 中國經濟 農民工 新市民 戶籍限制. 於 www.epochtimes.com -

#27.怎麼遷學籍 - Glitchi

公立幼兒園、非營利幼兒園怎麼入學? 2021 年公、私幼就讀大攻略!. 一文搞懂戶籍怎麼遷、學區怎麼看. 每年的3 月就是該準備幼兒園 ... 於 www.glitchi.me -

#28.請問戶籍須滿多久??孩子才可以上家裡附近幼稚園 - 全台幼兒園 ...

全台幼兒園資訊網,公幼--每間學校不一定搶手的一出生就要掛戶籍了不搶手的幾個月就可以了吧... 小孩唸的公托招生簡章就有說明要設籍六個月以上也不是戶口早遷入就有利 ... 於 preschool.iwiki.tw -

#29.[問題] 台北市非營利幼兒園遷戶籍 - PTT評價

剛好明年老大要上小學,老二升大班遷回板橋可以直接就讀附近的公幼和小學但是我老婆問過學校的行政和台北的戶政說遷出台北後就不能繼續念原本的非營利 ... 於 ptt.reviews -

#30.現聲說法: 一位資深法官的回憶錄 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

... 所以,在戶籍的「出生別」欄,李相助被登記為五男。但李相助的大哥、二哥甫出生不久就告夭折。親生母親生下他之後沒多久就過世,生父一個人責在無法帶這麼多孩子, ... 於 books.google.com.tw -

#31.『上游新闻』怎么办假的毕业证

但是,只要孩子拿父母的身份X4 QG号注册,玩多久都不会有影响GI Tf ... 缴纳社会保险、住房面积、年Wa or均不作要求,实现本省户籍的cH oH由迁移xw xe. 於 app.eyeshine.hk -

#32.朱元璋- 维基百科,自由的百科全书

明太祖確立了里甲制,配合賦役黃冊戶籍登記簿冊和魚鱗圖冊的施行,落實賦稅勞役的徵收及地方治安的維持。 太祖平定天下後,大封諸將為公侯,部份追封為王。初封六公,其中 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.『凤凰网辽宁』办中专学历证要多少钱_

其他重要城市中Om y5宁波2017年末全市常住人口为800.5万人,户籍人口为596.9万 ... Jv和的外交途径处理朝w9 gn半岛事务的姿态还能eJ jk续多久3r 6D. 於 www.xuefa.hk -

#34.請問戶籍須滿多久??孩子才可以上家裡附近幼稚園

家裡附近的幼稚園1.私幼--不用看戶籍2.公幼--每間學校不一定搶手的一出生就要掛戶籍了不搶手的幾個月就可以了吧. 相關搜尋「 幼稚園」. 於 forum.babyhome.com.tw -

#35.家長注意了! 竹市公幼、非營利幼兒園招生簡章公布 - 聯合報

又到了公共化幼兒園年度招生之際,新竹市政府今天指出,昨天已在新竹市學前教育網公告新竹市公幼及非營利幼兒園招生簡章,5月下... 於 udn.com -

#36.公幼戶籍

公幼戶籍 · 臺北市公立幼稚園幼兒園(學費/抽籤/戶籍/收費標準/缺額/學區)公幼vs非營利幼兒園vs私幼差別 · 臺北市110 學年度公立幼兒園招生簡章 · 【問題】我想請問有關公幼 ... 於 www.drshui.me -

#37.念幼稚園的規定(+抱怨文不喜勿入) - 非常婚禮

假使想要抽公幼, 那麼就跟戶籍有關了!假使要念私立幼稚園, 那麼就沒差吧! 我婆婆跟大姑也曾在我面前說想讓 ... 於 verywed.com -

#38.國小遷戶籍要多久前 - Xunying

國小遷戶籍要多久前 · 新生入學 · 沒想到有這麼一天,我也會為了小孩的學區設籍而煩惱 · 2021 年公、私幼就讀大攻略!一文搞懂戶籍怎麼遷、學區怎麼看 · 臺中市廍子非營利幼兒園 ... 於 www.worldwtory.me -

#39.【2022年最新】明星學校攻略!想要讀額滿學校學區戶籍有 ...

想要讀額滿學校學區戶籍有什麼要注意的?12/31房子要過戶! ... 打去想要就讀學校的教務處註冊組問清楚,過去入學條件通常最短需要居住在戶籍地多久。 於 www.stockfeel.com.tw -

#40.[寶寶] 台灣的上學制度- BabyMother板- Disp BBS

推bkbo : 公托公幼戶籍在哪邊就報名那邊喔3F 04/11 11:12 ... usualforward: 事實上法規是不管多久只要你戶籍在那邊就可以念 於 disp.cc -

#41.非營利幼兒園專區:何時登記與抽籤?優缺點與特色一篇了解

非營利幼兒園是一種介於公幼與私幼之間的選擇,每月月費比公幼貴一點、比 ... 只要是該年9月時2足歲至5足歲的幼兒,就可以申請戶籍地的非營利幼兒園, ... 於 mindduo.benq.com -

#42.幼兒園選擇&參觀注意事項&公幼非營利抽籤事前功課(2022.2 ...

這些其實決定了孩子到底要幾點起床? (應該說媽媽要再提早多久起床!) 短期間或許因為新鮮感可以撐 ... 於 dou.tw -

#43.學區遷戶口時間 - Linben

請問遷戶口寄放後,讀書多久可以遷回原戶口呢? 而通常3~4 歲不需要遷戶籍,只要有該縣市的戶籍資格即可,除非是熱門的公幼會要求是學區內居民,可以先打電話過去確認 ... 於 www.linbenbb.co -

#44.教你怎麼抽新北市公立幼兒園〔更新版〕! - 迷霧姐日常

原則上還是挑缺額較多的學校比較有機會; □戶籍區跟報名分區相同才有機會 ... 新北市公幼的招生有分兩個階段。 ... 寫完本篇文之後沒多久, 於 msmist.com -

#45.新北市110學年度公立幼兒園及非營利幼兒園招生Q&A

是以前的公立托兒所,幼托整合後一樣適用公立幼兒園. 的規定。 ... 放棄議決結果,登記公幼. 招生? ... 惟幼兒登記戶籍地所在行政區之公立或非營利幼兒園. 於 www.jjps.ntpc.edu.tw -

#46.108學年度臺北市非營利幼兒園新生入園招生Q&A

Q18:以家有兄姊就讀該國小1、2年級者,其弟妹須出示何種文件,. 才能優先錄取? A18:需檢具「戶口名簿正本」及檢附「108學年度該國小新生入學報. 到通知單 ... 於 www.3-3life.org.tw -

#47.請問台北市大安區的公幼... - 藥師家

北市光大安區的公幼就有10間. ... 則是戶籍是設在台北市就可以登記抽籤(但部份名星學區額滿學校除外. ... 但北市公幼沒有限定至少要設籍多久都可以喔! 這兒也有公幼 ... 於 pharmknow.com -

#48.北市公幼、非營利幼兒園常見招生問答整理 - 媽媽經

現場須出示「戶口名簿正本」辦理登記,原住民或新住民家庭的孩子則須查驗戶口名簿以確認身份。 Q4:居留台北市的外籍幼兒,也可以就讀公立幼兒園嗎? 只要 ... 於 m.mamaclub.com -

#49.『湖北日报』哪里可以办美国科罗拉多州立大学毕业证多少钱

但这是否意味着很多北京户籍的qw yB住人口离开北京,前往其他城市Nt ad呢? ... 种相对缓和的外交途R2 i3处理朝鲜半岛事务的姿态还gT hY持续多久GE li. 於 m.happycastle.hk -

#50.戶籍與學區問題- 育兒問答 - 媽咪愛

戶籍 與學區問題- 《媽咪愛》育兒問答. ... 至於公幼就不一定要選學區內的了, 例如戶籍在新北市板橋區, ... 也一樣看戶籍入住多久,決定優先順序!! 於 mamilove.com.tw -

#51.『浙江在线』办个假二代身份证要多少钱 - 新江南企业

类型:办个幼师证要多少钱发布:2022-04-29. 无需安装任何插件 ... 会面试多久rB VZ. 2017年12月,蔚来汽车正式发布了ES8,这款7座电动SUV以全铝车身、女王座椅、4.4秒 ... 於 www.mamagou.hk -

#52.“没学多久又回来了”多地发布假期安排, 学生开心不已, 父母无奈

市级教育行政部门要加快推进户籍、房产、社保等入学相关信息与义务教育学校招生平台共享,逐步实现网上报名、材料审核和录取,切实为群众办事提供便利 ... 於 sunnews.cc -

#53.居家式托育服務登記制度常見問答集

良民證(警察刑事紀錄證明書)一定要本人親自到戶籍地警察局才能申請嗎? ... 如果被廢止登記,多久以後才可以再重新申請? 居家托育人員違反法令經直轄市、縣(市)主管 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#54.電子戶籍謄本申請及驗證程序說明 - 內政部戶政司

二、驗證者:. 凡機關(單位)、公司行號或民眾皆可上網驗證電子戶籍謄本之真偽及其內容。 三 ... 於 www.ris.gov.tw -

#55.常見問答-107年幼兒園招生Q&A

Q3:欲登記本市公立幼兒園,可否用戶籍謄本代替戶口名簿登記報名? A3:不可以。 ... A11:學區內國小未設幼兒園者,可依年齡不限學區至本市各公幼辦理登記。 於 www.zzdn.tp.edu.tw -

#56.學籍遷戶口– 戶口名簿 - Playprg

【問題】越區就讀國中要多久前遷戶口較恰當-奇蜜家庭討論區-信… ... 幼兒園(包含準公幼)的入學時間、入學方法都不相同,戶籍怎麼遷、學區怎麼看、怎麼讓孩子唸到喜歡 ... 於 www.playprgty.co -

#57.國小遷戶籍要多久前 - Titanh

目前孩子就讀新北市公立國小附幼的大班,預計明年搬家到新竹,所以要在新竹唸小學。 由於當地的小學明年要開始總量管制> <,所以必須要能盡早遷戶籍過去先生在那邊租 ... 於 www.titanhde.co -

#58.新北市公幼學費

新北市公幼學費. 學費: 公立:入學即免學費. 若家長想放棄就讀原議決安置學校,需至原議決安置學校簽妥(新北市學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置 ... 於 cooplabaraggia.it -

#59.2021 年公、私幼就讀大攻略!一文搞懂戶籍怎麼遷、學區怎麼看

每年的3 月就是該準備幼兒園入學的時機了,而公立幼兒園(包含非營利幼兒園)、私立幼兒園(包含準公幼)的入學時間、入學方法都不相同,戶籍怎麼遷、 ... 於 kids.heho.com.tw -

#60.招生Q&A - 臺中市豐樂非營利幼兒園

Q2:欲就讀本市公立幼兒園及非營利幼兒園,需設籍本市滿多久才能申請登記? ... 公. 告. 通過名單由系統自動帶入(含酌減人數). 未曾入公幼. A公幼轉B公幼. 第1階段. 於 flnpp.ltu.edu.tw -

#61.臺中市公立幼兒園及非營利幼兒園辦理新生入園作業注意事項

公發布日:, 民國101 年05 月10 日 ... 發文字號:, 中市教幼字第1100095257號函 ... 5、幼兒家庭有同胞兄弟姊妹三人以上者:戶口名簿正本或戶籍 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#62.【數據看天下】我家小孩能上公立幼兒園嗎?

根據內政部的戶籍資料,2016年永康區共有2167個新生兒誕生,居台南市37個行政區之冠。 奇怪的是,南科開發至今已近15年,但公幼的公共服務還是沒有跟上。 於 www.cw.com.tw -

#63.[寶寶] 請問遷戶籍是否影響幼兒園資格- 看板BabyMother

目前孩子就讀新北市公立國小附幼的大班,預計明年搬家到新竹, ... 告訴我) 基本上,除了臺北市似乎是因為有其他補助的關係,唸多久戶籍就要綁多久。 於 www.ptt.cc -

#64.要設籍在嗎裏才可以唸國語實小@ fwa3720582m2 - 隨意窩

... 臺北市中正區,meps,國語實小幼稚園,南海路,國語實小體罰,小朋友,gbook,寄戶口,國語實小附幼現在小朋友中班了,想讓他唸國語實小要設籍在嗎裏才可以唸國語實小呢? 於 blog.xuite.net -

#65.北市公幼增480名額設排富條款 - 好房網News

避免外縣市跨區就讀,影響北市民權益,教育局規定,今年招生對象也新設戶籍條件,滿2足歲到國小適齡前幼兒若想就讀北市公立幼兒園,除必須設籍北市外, ... 於 news.housefun.com.tw -

#66.珠海本地宝-爱上本地宝,生活会更好

珠海生活信息门户网站,提供珠海交通、珠海旅游、珠海房地产、珠海美食、珠海购物、珠海教育、珠海医疗、珠海招聘、珠海团购、珠海诚信商家等珠海生活服务类权威实用 ... 於 zh.bendibao.com -

#67.領完補助就遷戶籍?彰化每胎3萬催生狂燒16億 - 東森財經新聞

孩子每天快樂去上學,平安的回家是家長最簡單的願望,但卻有很多家長搶破了頭,也搶不到收費合宜的公托公幼名額,為了減輕家長育兒負擔,政府推出0至2 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#68.{小布上學去}台南公幼抽籤生死鬥 - ToMoKo小日子

大概沒多久後,突然想說抽籤前氣勢很盛的自己說注音符號公幼不教 ... 雖然我一直以戶籍還在高雄市為榮,但是台南對鄉民的福利回饋都是看得到摸得到的 ... 於 rabenda.pixnet.net -

#69.請問育兒補助,這樣戶籍該放在哪邊好 - Mobile01

Dear各位:小弟育有一子九月滿3歲,戶籍在台北市已滿一年,小弟的戶籍在新北市已滿一 ... (因為您家公子是九月出生的,是接近五歲時才能去念中班,而公幼抽籤大多是每年的五 ... 於 www.mobile01.com -

#70.雨農國小附幼評價

雨農國小附幼評價 我的少女時代mega. ... 有沒有說戶籍要設籍多久才可以讀? ... 跟公幼、非營利幼兒園比起來,課程品質又如何? 於 cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#71.[寶寶] 家人意見不同該送哪邊的幼稚園| BabyMother 看板

3樓 → butkam: 四歲多應該不是公托了吧是公幼? 01/26 21:25 ... 99樓 → tiffenylove: 公幼戶籍有些有限制要多久前牽入,你先去問清楚吧.. 01/26 22:28. 於 myptt.cc -

#72.公幼 - 媽咪拜

來看看其他孕媽咪們對公幼的親身經歷分享吧。 ... 做好的菜要多久吃飯? ... 如何提高中籤率,是單純就弟噗媽幫孩子報名的經驗談,因為弟噗讀的不是戶籍內的公幼。1. 於 mamibuy.com.tw -

#73.[寶寶] 請問遷戶籍是否影響幼兒園資格 - Mo PTT 鄉公所

目前孩子就讀新北市公立國小附幼的大班,預計明年搬家到新竹, ... 告訴我) 基本上,除了臺北市似乎是因為有其他補助的關係,唸多久戶籍就要綁多久。 於 moptt.tw -

#74.【少子化危機】大家都說要增加公幼,但公幼真的能解決問題嗎?

公幼 學費低廉,但問題是抽得到嗎?然後抽到了之後又有人可以接送嗎?寒暑假呢? ... 為什麼呢?當初把戶籍遷到桃園不就是為了要抽公幼嗎? 於 matters.news -

#75.小孩怎麼遷戶口 - Locsty

每年的3 月就是該準備幼兒園入學的時機了,而公立幼兒園(包含非營利幼兒園)、私立幼兒園(包含準公幼)的入學時間、入學方法都不相同,戶籍怎麼遷、學區怎麼看、怎麼 ... 於 www.locstylfc.co -

#76.[學齡前] 原來公幼抽籤是這麼一回事

第一次抽公幼,兩歲專班是10 個名額、大約130 人登記抽籤,而三到五歲的班則是47 個名額有一樣多的人數抽籤。當下去了一趟山北非營利幼兒園, ... 於 infuture.pixnet.net -

#77.育嬰|抽公托分享| 方格子

因為戶籍房東許可,所以設籍在台北市,托嬰申請也是針對所在的戶籍地及 ... 決定要抽公幼的同時,如果有時間壓力的話,建議同時找準公托或私托作為 ... 於 vocus.cc -

#78.我的小孩出生後可以申請哪些補助或津貼?申請的條件是什麼?

有關育兒津貼家有0~未滿5歲幼童可以領多少育兒津貼?... ... 幼兒已完成出生登記或初設戶籍登記。 父母雙方最近一年度的所得均未達申報 ... 領多久? 於 www.legis-pedia.com -

#79.“动态清零”是对老年人的基本保护_国内新闻 - 大众网

据悉,迄今华山医院宝山院区作为阳性感染者定点医院,已开展多例急诊手术,其中包括胃穿孔,阑尾炎、脑外科手术,气管异物、食管异物等。不久前,一位90多 ... 於 www.dzwww.com -

#80.公幼遷戶籍、私立幼兒園戶籍在PTT/mobile01評價與討論

在公立幼兒園戶籍這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Iwannadie也提到目前寶寶在新北市念公托。 但因為目前較適合(距離、上下課時間)的幼兒園沒有幼幼班, 中間九個 ... 於 babymother.reviewiki.com -

#81.『中国汽车报』办个假证要多少钱_国外毕业证网

... 城nS h4治理能力和公共服务的水dg oG,谁能尽早抹平非户籍与3t mo籍的 ... 经研究,该同志ut 5H任省贵金属新材7A LM控股集团有限公1L se总经理( ... 於 tolomatic-china.top -

#82.目錄 - 臺中市政府教育局

入幼兒園申請資料含報名表【附件1-1、1-2、1-3、1-4】請單面列印、戶籍資料影本、 ... 集中式特教班名單可至「臺中市特教資訊網→家長專區→入公幼鑑定安置快速連結」. 於 www.tc.edu.tw -

#83.婚育習俗. 下 - Google 圖書結果

《红楼梦》中的香菱,自幼即被拐骗,她长成少女后,拐骗犯同时把她卖给冯渊和薛蟠做 ... 该律所附“条例”,处罚更严:“以上犯罪及使女各色骗财等,除真犯死罪外,(户籍)属军卫 ... 於 books.google.com.tw -

#84.【2022幼兒園】幼兒園幾歲可以入學? 公幼/非營利/準公共/私幼 ...

公幼 /非營利/準公共/私幼挑選參觀評估指標+常見6種教學法解析與入園準備Q&A ☆ 竹亭聽雨懶人包 ... 有的會規定戶籍 ... 請問全職媽媽帶的孩子上幼稚園會哭多久. 於 q82465.pixnet.net -

#85.關埔國小入學專區- Q&A

四、租約有規定租約期間多久嗎? 五、 租賃契約怎麼用? ... 一、需設籍多久才可進入本校就讀? ... 一、如已收到入學通知單後搬家(戶籍已不屬於關埔學區),該怎麼處理? 於 sites.google.com -

#86.2021 年公、私幼就讀大攻略!一文搞懂戶籍怎麼遷、學區怎麼看

每年的3 月就是該準備幼兒園入學的時機了,而公立幼兒園(包含非營利幼兒園)、私立幼兒園(包含準公幼)的入學時間、入學方法都不相同,戶籍怎麼遷、 ... 於 today.line.me -

#87.『四月网』证件制作论坛

如何制作假大学毕业证剧情介绍 ... 截至2月8日24时,普通小客车指标申请个人共有2800927个有效编码。 ... 据了解,此次户籍调mD Xn适用范围:海曙、江kh MC、 ... 於 www.ricisung.hk -

#88.医院要搬迁剩下一位失能老人“无人认领”,如何安置愁煞人

周爱荣律师告诉记者,通过调查,目前明确老人的户籍所在地是安徽省马鞍山市雨山区,老人有两任妻子,均已离婚,派出所和档案部门可以查询到他有二女一 ... 於 www.thepaper.cn -

#89.【問題】請問三重集美國小多久前就要入籍當地戶口?謝謝

我是超會緊張的媽媽,兒子明年才要上中班,可是戶籍在台北市的娘家,等著要抽公幼,可是我家住在集美的學區,聽說該校蠻不錯的,所以我不知道多久之前要將 ... 於 bbs.kimy.com.tw