六道金剛咒注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦索南格西,貢卻斯塔,齋藤保高寫的 西藏的般若心經 和釋迦牟尼佛的 金剛經、藥師經(28開合刊經摺)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站威力无比的六道金刚咒--手机学佛网也說明:威力无比的六道金刚咒,手机学佛网,学佛网手机版,华人学佛网,佛,佛教、佛学. ... 寺院都有这个咒语,并且读音都是完全一样的,只是注音的两个同音字选择的不一样罢了!

這兩本書分別來自商周出版 和玄奘印刷文化有限公司所出版 。

國立清華大學 中國文學系 陳淑芬所指導 李柏翰的 明清悉曇文獻及其對等韻學的影響 (2014),提出六道金剛咒注音關鍵因素是什麼,來自於悉曇學、等韻圖、《悉曇經傳》、《新韻譜》、《同文韻統》、《悉曇奧論》、華嚴字母圖。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 王基倫所指導 韓文傑的 「無」與「空」:以嵇康與大乘佛教的音樂觀為討論中心 (2012),提出因為有 王弼、嵇康、無、大乘佛教、空、音樂觀、比較美學的重點而找出了 六道金剛咒注音的解答。

最後網站密咒寶典 - 中文百科知識則補充:13 大圓滿佩即解脫成佛咒輪 14 金剛盔鎧修持儀軌 15 蓮師治傳染病障法決 16 六道金剛咒輪使用法 17 摧破金剛修持儀軌 18 無休成佛的破瓦法儀軌 19 眠光瑜伽藏文注音 ...

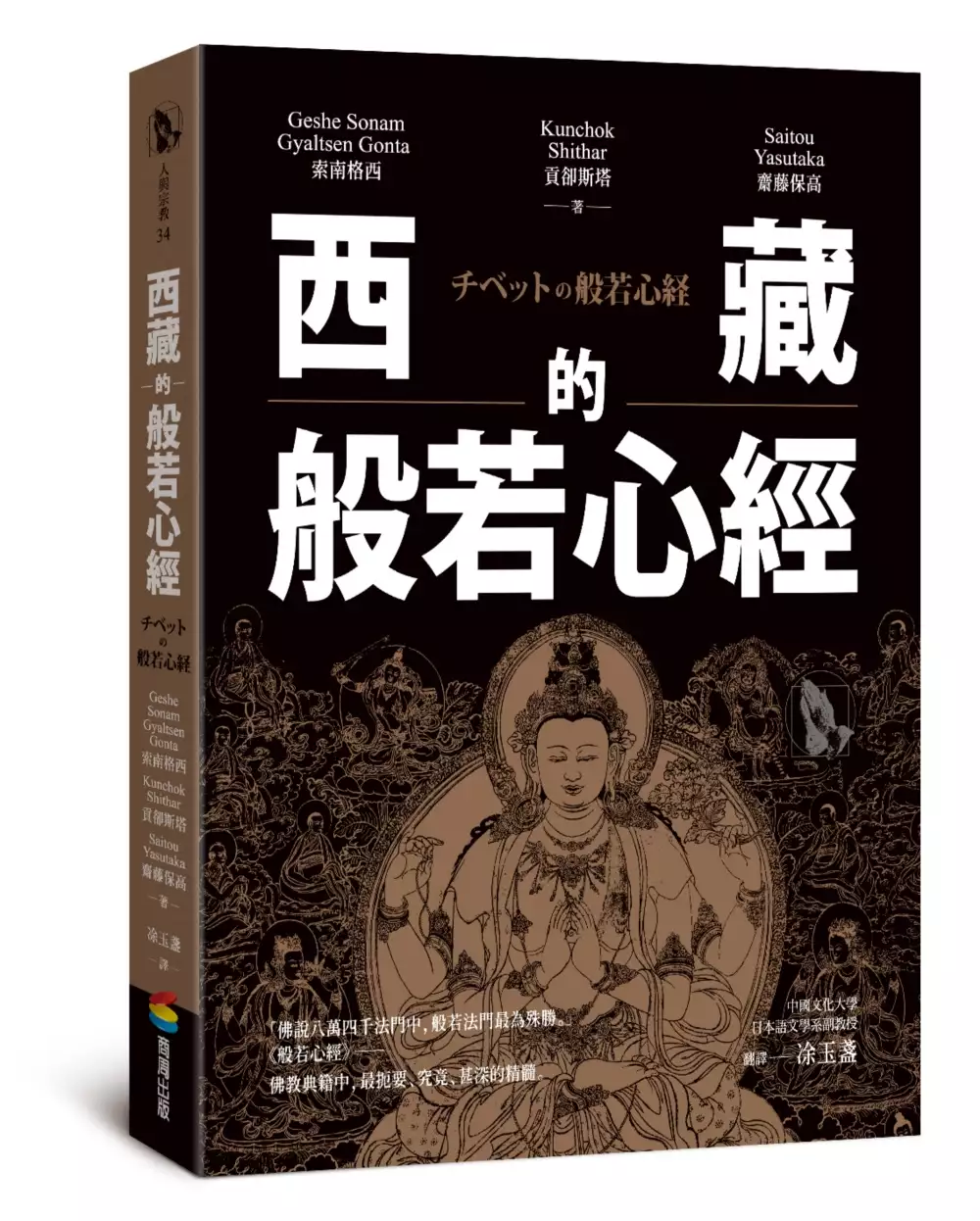

西藏的般若心經

為了解決六道金剛咒注音 的問題,作者索南格西,貢卻斯塔,齋藤保高 這樣論述:

「佛說八萬四千法門中,般若法門最為殊勝。」 《般若心經》——佛教典籍中,最扼要、究竟、甚深的精髓。 藏傳佛教最核心的典籍,就是《般若經部》,而《般若心經》乃是所有《般若經部》的心要,故因此得名。 在言簡意賅的《般若心經》中,含藏著釋尊的真意。其中明白顯說的是空性與緣起,而隱藏於字裡行間的是五道與十地的修行理論。 《般若心經》的顯義(中觀學)與隱義(般若學),是正確理解藏傳佛教教理的關鍵,也是本書的重點。 本書的目的如下: (1) 以藏傳佛教的角度為基礎來解釋《般若心經》。 (2) 以《般若心經》為題材來闡述中觀學與般若學。 (3) 提供必要的基礎知識與重要佛教用語的意義,以利讀者

學習與修行藏傳佛教。

明清悉曇文獻及其對等韻學的影響

為了解決六道金剛咒注音 的問題,作者李柏翰 這樣論述:

若要追溯印度梵語對於漢語音韻學的影響,應從「悉曇(siddhāṃ)」知識概念著手,而目前學界多認為悉曇知識已隨著宋代佛教的衰微消失在中國境內,僅在日本地區繼續流傳。然而,從明代至清代,中國仍然留下零星的悉曇文獻,包含趙宧光《悉曇經傳》、劉獻廷《新韻譜》、章嘉胡土克圖《同文韻統》、周春《悉曇奧論》等,且其相關知識也經常見於同時代的等韻學文獻當中。換言之,悉曇知識除了引發等韻學的萌芽,仍持續對明清等韻學造成影響。因此,本文將焦點轉至悉曇學入華後在「明清時期」的影響面貌,例如:從東漢佛教傳入後,明清時期如何理解梵學知識?如何逐漸轉化為漢語音韻學的概念?又以何種方式與漢語音韻學聯繫?影響的文獻又有多

少?為了解決這些問題,本文以「明清悉曇文獻」為範圍,分別從歷時串聯與共時互動進行考察。歷時性串聯方面,梳理悉曇文獻在中國地區的傳承脈絡,並闡述此脈絡下的知識理論為何,進而以此探索一系列相關問題;共時性互動方面,追溯明清等韻文獻的悉曇概念源流,並梳理這些理論在當時的影響及傳播,進而與明清悉曇知識相互對照。本文梳理現存明清悉曇文獻,試圖考察明清悉曇知識與等韻學的實際互動,並從傳播角度觀察此現象造成的「知識擴散」,建構出中國悉曇學的傳承及開展。其內容共分四部分:第一,回顧悉曇學的歷史源流,闡述唐宋悉曇學的基本內涵及其傳承情況。第二,以《悉曇經傳》、《新韻譜》、《同文韻統》及《悉曇奧論》作為研究材料,

分別從成書理念與學術淵源等方面進行考察,解讀文獻中的梵學理論及音韻特點,藉以展現明清兩代的悉曇學概念。第三,透過明清悉曇概念的特點,梳理明清等韻中的悉曇概念傳播,並以〈華嚴字母圖〉作為觀察焦點,追溯悉曇與等韻的互動聯繫。第四,描繪明清悉曇學與等韻學的實際聯繫關係,釐清明清悉曇概念的傳播與轉化。

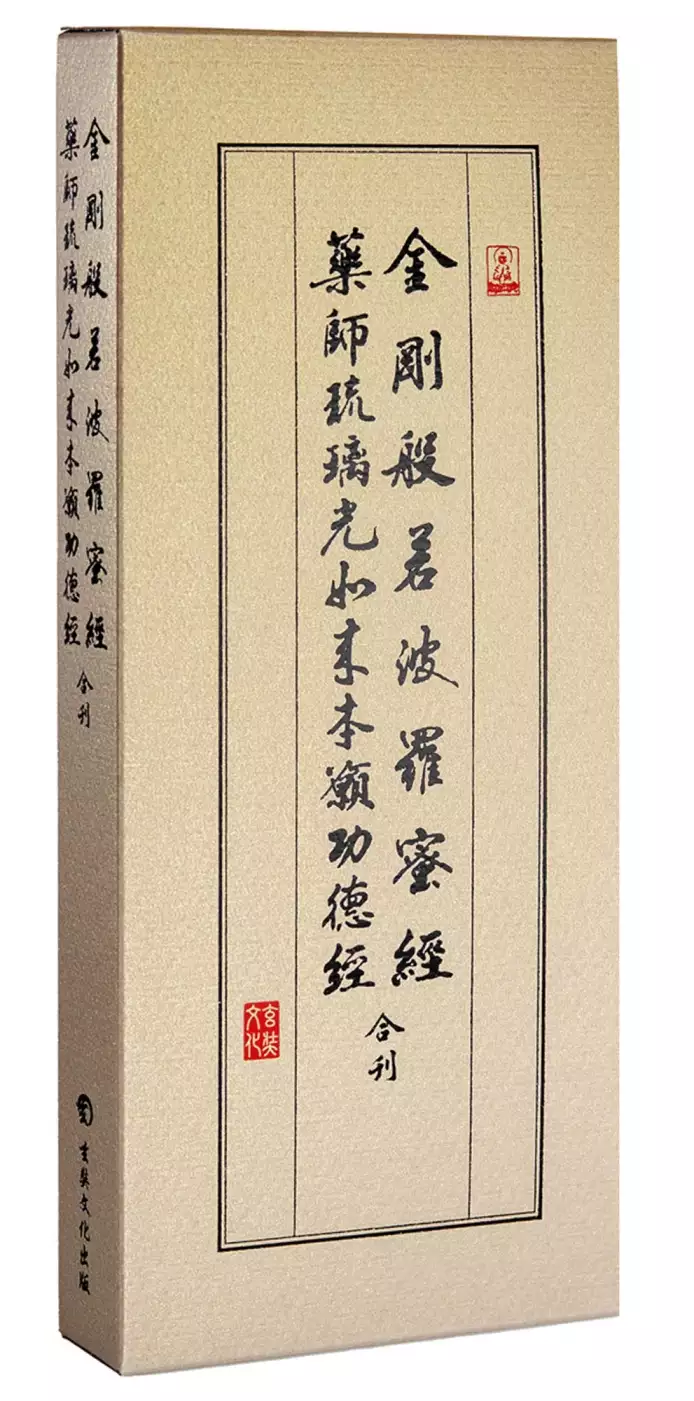

金剛經、藥師經(28開合刊經摺)

為了解決六道金剛咒注音 的問題,作者釋迦牟尼佛 這樣論述:

★ 書盒細膩雅緻,經典殊勝莊嚴,送禮自用兩相宜! ★ 頂級經摺裝幀,高雅冰裂紋布質封面,古韻悠遠! ★ 高質感內頁用紙,紙質溫潤柔韌,不反光不傷眼! ★ 清晰大字,輔以全書注音,久讀不累不起煩惱心。 生命的智慧靈藥 佛法無邊,平安得樂 若能修持法門,便能 -身得延壽安樂 -心得智慧安定 -生得現世安住 修得我心,福德利益滿溢眾生! ◆ 金剛經 漢譯共六種,流通最廣的是姚秦鳩摩羅什大師所譯版本。據江味農居士的考證,共計五八三七字。本書依鳩摩羅什譯本重新編印,經文中如有與龍藏、大正藏或江味農版本稍異之處,均加標示附註,以利對照參考。旨在講述大乘佛教的空

性與慈悲精神,教導佛子如何破除事相,化解一切煩惱;並運用金剛智慧明心見性,自在無礙,自覺成佛。金剛石,其性堅利,不為他物所壞。般若,意即智慧。波羅蜜,即到彼岸、圓滿終了之義。故金剛般若波羅蜜,即謂「以佛陀所言,不污不滅之大智慧,至於彼岸,究竟圓滿。」 ◆ 藥師經 玄奘大師所翻譯的藥師經,通常就是意指這一種經本而言。比起原來的經文,已增加了「八大菩薩」的名號、和「藥師灌頂真言」等字句。藥師經的功德利益,是非常深重的,也是非常現實的!不但能夠「懺罪、消災」、「培福、修慧」,更能夠「度亡、營功」。我們既得生在「人道」、又已遇會「佛法」,假如不知珍重、不知把握因緣、不去修持「藥師法門」,那真

是萬分可惜! 本書特色 ‧ 頂級工藝:職人匠心裝幀,深具典藏價值,送禮自用兩相宜。 ‧ 精緻書盒:精細軋型及細緻燙金經題,端正秀麗,常保經典莊嚴。 ‧ 高雅設計:封面以高雅冰裂紋布搭配特級綿質籤條,古樸雅緻。 ‧ 超優選材:特選臺灣高優質內頁紙張,好讀不反光,久翻不易破損。 ‧ 健康用心:優質環保無毒印刷油墨,減少環境傷害,愛護地球。 ‧ 大字好讀:清晰大字輔以全書注音,讀誦時不起煩惱心!

「無」與「空」:以嵇康與大乘佛教的音樂觀為討論中心

為了解決六道金剛咒注音 的問題,作者韓文傑 這樣論述:

本文探討音樂的淵源與其功能,專門推敲中古嵇康及大乘佛教的音樂觀。筆者把論述分析在兩個不同的美學領域——「無」與「空」。在此的「無」指的是魏晉王弼的「貴無」的形上思考,在此的「空」指的是大乘所談的空論。 筆者把嵇康所提出來的「和」解釋當作一種體性 (svabhāva) 之說,而且這個體性之說互文於王弼的無論,音樂的和諧狀態屬於形上的體性,作爲一種先天的存在物,我在此引用佛學的術語——體性解釋魏晉玄學,以佛解玄使王弼的無論歸根到底成爲了一種有論,這個有論使湯用彤的歸類——漢為宇宙論,魏晉為本體論,無法成爲可能,因爲宇宙論在希臘哲學文化上其目的就是尋找萬象背後的第一因或原動力,因此原

子論(萬象不過是最爲基本的原子的運作)屬於宇宙論的一種考察,漢代的五行、氣象之說無法相比於原子論,因原子之說本來就含有本體的説法了(本體作爲最爲基本的原子),按照希拉哲學,宇宙論就是本體論的萌芽,所以我建議與其說魏晉為本體論,不如說魏晉作爲一種一元論(Monism)或絕對論(Absolutism),因王弼把所有的現象上的存在物解釋當作無論的化身,王弼的方法就是把「無」在形上絕對化,這個「無」中生有,這個「無」還是存在的,作爲一種先天的存在物,越非常有體性,所以無論就是體性論。 嵇康推論音樂的和諧狀態也呼喚了王弼的聲音,樂聲優先存在,跟我們的後天感受互不相干,音樂以平和為體,其功能就是感物

無常,嵇康的方法論就是王弼的體用之說。因音樂以宇宙的和諧作爲自己的體性,所以嵇康的樂論比較偏向重視旋律 (melody),因旋律可以反照大自然的形上的和諧。這個和諧狀態跟我們的語義也毫無關係,這些語義,比如:喜、怒、哀、樂、孔子聞韶等等,都是我們的後天感受,而且各有各的文化領域,無法跨越文化的疆域。我們的這些感受在聽音樂前本來早就已經形成了,而後被和聲引發出來。嵇康還說不同的樂器可以引發不同的感受,比如:琵琶容易引發快感,琴容易引發舒緩的感覺,這是因爲每種樂器各有各的傾向性,琵琶有傾向彈快節奏是因爲綫的部位放得比較近,琴有傾向彈慢節奏是因爲綫的部位放得比較遠,這不是說琵琶不能彈慢節奏或琴不能彈

快節奏,那不過是一個樂器的趨向性而已。 因各種樂器有自己的傾向性,琵琶才容易引發激動的感覺,琴容易引發舒適的感受,這也不是說琵琶不能引發舒適的感覺,琴不能引發激動的感受,這談不上琵琶只有刺激、快樂的感覺,談不上琴只有緩慢、舒適的感受,此外這些趨向性也不過是拍節、音調的高低的組合而已,跟我們後天千變萬化的喜、怒、哀、樂沒有關係,音樂可以引發這些感受,可是樂聲本身沒有或擺脫掉這些感受,音樂的效果是無常的,一篇歡曲少年男女聽了歡欣鼓舞,有的老人聽了,老淚縱橫,因此我說嵇康的樂論是傾聽音樂的效果的相對論。 音樂的最高境界對嵇康來説是聽琴的神祕感,這個神祕感有兩種説法:(一)淡味、恬和淵淡(

二)擺脫所有的喜、怒、哀、樂的那種境界,嵇康把擺脫哀樂的那個境界稱作「玄貞」(純潔的意思),第二個意義使他的樂論遠超過阮籍。 相比於樂聲的體性之說,佛教反而疑問樂聲是從哪裏來的?音聲不是形而上學的存在物,而是從我們的唯心來的,因出於我們的唯心,樂聲是唯心作也,它彷佛一種幻影或雲煙,無體性,這個幻影是般若而來的現象,它生起、維持、變質、消滅,一旦我們擺脫掉心的相應染(虛擬二元對立的思辨,比如:動/靜、明/暗等等),這個聲音的存在就站不住了。樂聲不過是我們的唯心作也,沒有體性。因音聲本無體性,佛樂才偏向重視所有現象的音質 (acoutics),這個音質範圍很廣,從心裏念經、念佛的節奏拉到普薩

本願的維持狀況(如:阿毘跋致 (Avivartin) 的嚮往、修身與他們的能聞性),還包含天樂、梵唄、聲唄、咒,沉思現象上的音質成爲達空、完成佛性的一個重要手段。

六道金剛咒注音的網路口碑排行榜

-

#1.六道金刚咒全文_功德网

六道金刚咒 全文注音:. 唵(an)、嘛(ma)、呢(ni)、叭(ba)、咪(mei)、吽(hong). 六道金刚咒普度众生,有无量无边功德。凡耳闻此咒声,或目睹此咒字,或 ... 於 www.dabeigd.com -

#2.六道金剛咒 - 中文百科知識

六道金剛咒 :啊、阿、夏、薩、嘛、哈(註:啊讀á音阿讀à音)。另外還有一個版本是:哇啊哈下薩嘛——全知麥彭仁波切著、喇榮五明佛學院索達吉 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#3.威力无比的六道金刚咒--手机学佛网

威力无比的六道金刚咒,手机学佛网,学佛网手机版,华人学佛网,佛,佛教、佛学. ... 寺院都有这个咒语,并且读音都是完全一样的,只是注音的两个同音字选择的不一样罢了! 於 text.xuefo.tw -

#4.密咒寶典 - 中文百科知識

13 大圓滿佩即解脫成佛咒輪 14 金剛盔鎧修持儀軌 15 蓮師治傳染病障法決 16 六道金剛咒輪使用法 17 摧破金剛修持儀軌 18 無休成佛的破瓦法儀軌 19 眠光瑜伽藏文注音 ... 於 www.jendow.com.tw -

#5.六道金刚咒带注音 - 大众学佛网

六道金刚咒注音 :阿à,啊wá,夏xià,沙shà,嘛má,哈hā。 注:“啊”发音时口较“阿”字张的大些另外还有一个版本,六道金刚咒:哇啊哈下萨嘛六道金刚咒 ... 於 www.hzcmc.com -

#6.藏咒精選的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

樂天精選~心經注音版經書經文地藏菩薩本愿經地藏經抄經本佛經金剛經靜心臨摹字帖咒-青木 ... 精選-紙火供咒輪紙六道金剛吽字杵金剛咒藏傳佛教用6000枚結緣-柒喜百貨. 於 biggo.com.tw -

#7.LDJGZ01.mp3 六道金剛咒, 阿啊夏沙嘛哈 - 佛學多媒體資料庫

六道金剛咒, 阿啊夏沙嘛哈 ◎華藏祖師開示: 一、六道金剛咒專度六道眾生,使其成佛。真言一歷耳根,即能消除宿業。若人勤常念誦,當悟無生忍。 又此咒度亡功德尤大,若經 ... 於 www.buda.idv.tw -

#8.六道金刚咒注音南怀瑾-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的六道金刚咒注音南怀瑾相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看六道金刚咒注音南怀瑾 ... 於 so.ixigua.com -

#9.大悲咒的法益與功德 - 博客來

書名:大悲咒的法益與功德,語言:繁體中文,ISBN:9789865541071,頁數:264,出版社:華夏出版 ... 梵音大悲咒(羅馬注音) ... 【十相自在】六道金剛咒水晶咒輪手環. 於 www.books.com.tw -

#10.六道金剛咒慧律法師-3c電腦評測情報整理-2022-12(持續更新)

六道金剛咒 慧律法師在2022的情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關3c電腦資訊,找金剛咒全文,金剛咒功效,六字金剛咒在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都在3c電腦遊戲網 ... 於 3c.gotokeyword.com -

#11.經咒陀羅尼

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼_又名舍利咒/, - ... 六道金剛咒/, - ... 佛教常見咒語注音海濤法師選輯·慈悲的咒語_聖觀自在楞嚴「明空「曌」空明」清照青霞_百度 ... 於 www.raymond-lai.com -

#12.金剛經-優惠推薦2023年3月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到798筆#金剛經商品,其中包含了居家、家具與園藝, ... YC6355新款精品六道金剛咒佛牌吊墜 ... 免運-道德經正版完整版注音版老子81章足本無. 於 tw.bid.yahoo.com -

#13.大悲咒全文/經文

大悲咒是觀世音菩薩「大悲心陀羅尼經」中的主要部份,共有八十四句,其詳名 ... 哆沙咩(使心無染著長放光明)、薩婆阿他豆輸朋(願光明常照所覺知一切六道眾生,使其 ... 於 www.ginifab.com.tw -

#14.六道金剛咒成就之竅訣

說有情決定成佛真言曰唵阿鑁覽坎佉摩尼頭迷吽[即五字明(阿鑁覽坎佉)加六字大明咒(唵摩尼叭咪吽)絕妙的組合。現代漢語普通話近似拼讀: 嗡啊萬姆覽姆含姆 ... 於 ppfocus.com -

#15.六道金刚咒带注音 - 楚汉国学网

六道金刚咒注音 :阿à,啊wá,夏xià,沙shà,嘛má,哈hā。 注:“啊”发音时口较“阿”字张的大些. 六道金刚咒带注音. 另外还有一个 ... 於 www.pzlf.com -

#16.威力無比的直接超拔到極樂世界的《六道金剛咒》 - 菩提彼岸

《六道金剛咒》:啊、阿、夏、薩、嘛、哈(註:啊讀á音阿讀à音)。 另外還有一個版本是:哇啊哈下薩嘛——全知麥彭仁波切著、喇榮五明佛學院索達吉 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#17.六道金刚咒注音 - 经藏网

网站首页 >六道金刚咒 >> 六道金刚咒注音. 六道金刚咒注音. 六道金刚咒注音. ā āxiàsàma hā. 啊阿下萨嘛哈. 猜你喜欢. 初识佛法. 佛学课本. 佛光教科书. 於 www.mengou.net -

#18.威力無比的六道金剛咒/君合- 三點鐘的部落格

此咒為金剛總持及五方五佛之總心咒,威神感應,專度六道眾生成佛,功德殊勝不可思議。此咒一經耳即能消除夙業,凡耳聞此咒聲,或目睹此咒字,或身手觸著此 ... 於 classic-blog.udn.com -

#19.藏傳佛教常用咒語大全| 誠品線上

... 菩薩真言、金剛真言、佛母真言、護法真言、財神真言、密咒精髓、驅魔除障. ... (篇章名)般若波羅蜜多咒:大白傘蓋忿怒金剛遣魔擁護咒:無上密部六道金剛咒:密宗大 ... 於 www.eslite.com -

#20.利益眾生無上殊勝的六道金剛咒功德及因緣 - 認識西方極樂世界

[六道金剛咒」可譯為「帶成佛咒」,即佩帶身上,亦可成佛。 此咒普度眾生,有無量無邊功德。凡耳聞此咒聲,或目睹此咒字,或身手觸著此咒,均消滅三世業障,將來均得成 ... 於 beachboys2.org -

#21.噶千仁波切開示「彌陀咒鬘觀想」與「念修四支」

【Q2】在放光供養佛菩薩和照耀六道眾生時,咒輪是如何的轉動,及光是如何的照射出去呢? When light radiates to offer to the Buddhas and Bodhisattvas and shines on ... 於 garchen.tw -

#22.六道金刚咒的手印 - 佛心网

六道金刚咒 手印:双手紧扣,右手在前。六道金刚咒: 啊、阿、夏、萨、嘛、哈(注:啊读á音阿读à音)。 六道金刚咒普度众生,有无量无边功德。 於 m.fengxintang.com -

#23.觀世音菩薩滅業障真言二MP3 Song Download - Wynk Music

千手千眼廣大靈感大悲心陀羅尼咒心樂寵知音 ... 聽聞解脫咒、六道金剛咒、本覺大明咒二. -. 孔雀明王心咒三 ... 大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼隨心咒-(21遍) 佛教咒語. 於 wynk.in -

#24.普巴金剛心咒注音的推薦與評價,PINTEREST - 最新趨勢觀測站

關於普巴金剛心咒注音在普巴金剛心咒(Vajrakilaya mantra)悠揚唱誦(60分鐘) - Pinterest 的評價; 關於普巴金剛心咒注音在台灣噶千佛學會Taiwan Garchen Dharma Institute - ... 於 news.mediatagtw.com -

#25.密跡力士大神王佛金剛穢跡法修持儀軌- 金剛神咒全文

六道金剛咒 」可譯為「帶成佛咒」。 ... 穢跡金剛法與穢跡金剛神咒梵音注音、藏音注音很全釋迦牟尼的死日,是穢跡金剛的生日,也可說釋迦未死,以穢跡金剛的形象留存 ... 於 fjq4g53m.lc247agent.com -

#26.六道金刚咒注音

六道金刚咒注音 · 猜你喜欢 · 初识佛法 · 佛学课本 · 佛光教科书 · 相关文章. 於 www.jingangjfy.com -

#27.牟尼精舍知識庫(全冊) - Google 圖書結果

念誦 108 遍〈心經〉,可抵一遍《金剛經》念誦 324 遍〈心經〉,可抵一遍《藥師經》 ... 經咒的版本、注音不同請您直接選定一個「版本」來讀誦就好,然後您就一直照這個 ... 於 books.google.com.tw -

#28.密宗第十一 - 佛學問答類編

問:大悲咒及其他咒內很多字不認識,字典內又查不出,佛學辭典又無注音符號,請朋友教, ... 及「金光明經咒」、「蓮花生大士經咒」、「長壽佛咒」、「六道金剛咒」? 於 www.minlun.org.tw -

#29.六道金刚咒注音-心经讲解网

网站首页 >六道金刚咒注音. 六道金刚咒注音. 六道金刚咒注音. ā āxiàsàma hā. 啊阿下萨嘛哈. 猜你喜欢. 初识佛法. 佛学课本. 佛光教科书. 体方法师简介. 於 www.xinjingjj.com -

#30.解脫咒輪殊勝用法【圖文】 - 佛教大日網

下面的咒輪是吽字杵咒輪,由金剛薩埵心咒、六道金剛咒、大密宗根本咒以藏文書寫而成。 這二個咒輪,不僅可以用來超度亡者,亦可做為日常護身加持滅罪 ... 於 maitiriya888.pixnet.net -

#31.六道金剛咒的讀音@ 永恆的愛:: 隨意窩Xuite日誌

網上有多種六道金剛咒的讀音,但最標準的應是《啊阿下薩嘛哈(附註:啊讀ā音阿讀ā音)》原因如下: 一、網上留傳的《念佛持咒的感應》一文的作者是諾 ... 於 m.xuite.net -

#32.威力無比的六道金剛咒 - 念覺學佛網

六道金剛咒 :啊、阿、夏、薩、嘛、哈(註:啊讀á音阿讀à音)。 另外還有一個版本是:哇啊哈下薩嘛——全知麥彭仁波切著、喇榮五明佛學院索達吉堪布2003年翻譯 ... 於 nianjue.org -

#33.六道金剛咒_百度百科

六字真言 ... 一、網上留傳的《唸佛持咒的感應》 一文的作者是諾那活佛傳承智敏.慧華金剛上師的弟子。他念頌六道金剛咒的殊勝感應,是大家欲要受持六道金剛咒的根本原因。故 ... 於 baike.baidu.hk -

#34.六道金刚咒感应 - 地藏经念诵

六道金刚咒 梵文怎么写. 在麦彭仁波切著、五明学院索达吉堪布2003年翻译的《净除业障百咒功德》书上,原文为:瓦啊哈夏沙嘛(梵文音译);在亚青寺阿秋喇嘛弟子普巴扎西上 ... 於 www.dizangjingjj.com -

#35.心咒注音6大優點! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

心咒注音: 金剛經心咒全文注音及說明. 心咒注音: 藥師佛心咒注音版相關 ... 不得其門而入,那只好在外面,無法成佛,還在六道中不停輪迴。 諸佛菩薩在因地的時候,藉 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#36.金剛咒的優惠價格- 飛比2023年05月比價推薦

▻┇【雙面吽字杵紙】六道金剛咒輪紙大隨求咒中陰救度咒輪紙超度咒輪煙供咒輪紙火供 ... 林林#往生咒心經佛經抄經本地藏經注音版金剛經抄寫心經健康抄經練字帖毛筆拼音 ... 於 feebee.com.tw -

#37.六道金刚咒读音(转) - 日记- 豆瓣

六道金刚咒 读音(转) 六道金刚咒读音(转) 六道金刚咒的读音,最标准的应是啊阿夏萨嘛哈(附注:啊读á音阿读à音) 啊á 阿à 夏xià 萨sà 玛mǎ 哈hā ... 於 www.douban.com -

#38.百字明咒- 書籍動漫- 人氣推薦 - 露天拍賣

優質書籍+可開統編+[密乘—懺悔之王]金剛薩埵百字明咒注音小楷硬筆抄經本字帖. 286~605 ... 現貨速發可開統編佛教飾品鈦鋼百字明咒輪吊墜六道金剛挂件佛牌經文挂件項鍊. 於 www.ruten.com.tw -

#39.六道金刚咒手环作用

六道金刚咒 普度众生,有无量无边功德。凡耳闻此咒声,或目睹此咒字,或身手触著此咒,均消灭三世业障,将来均得成佛。又此咒对于超度死亡众生, ... 於 www.jingangjyw.com -

#40.【#佛說阿彌陀經(注音版)】 #海濤法師恭誦 - Facebook

佛說阿彌陀經( 注音 版)】 #海濤法師恭誦【 10/20<三>農曆九月十五】 念 ... 請吃素、護生、念佛、誦經、持咒、點燈、煙供、施 ... 《 六道金剛咒 》哈阿夏薩瑪哈 於 m.facebook.com -

#41.Top 100件光明咒- 2023年5月更新- Taobao

10本全套佛经楞严咒注音版金刚经普门品光明藏地藏经拼音版经书结. ¥. 35. 已售3件. 收藏. -评价. 金刚明砂小瓶装慧律金刚沙供奉六道金刚咒光明真言香炉香炉灰. 於 www.taobao.com -

#42.六道金刚咒[佛教术语之一] - 抖音百科

六道金刚咒 :啊、阿、夏、萨、嘛、哈(注:啊读á音阿读à音)。另外还有一个版本是:哇啊哈下萨嘛——全知麦彭仁波切著、喇荣五明佛学院索达 ... 於 www.baike.com -

#43.消病咒

消万病咒注音: ōng,shì lǐ duō,shì lǐ duō,jūn zhà lì,sà pó hē。 ... 五、三惡道,聽聞解脫咒阿ā比bì甲jiǎ當dāng嘎gà 二六、六道金剛咒哈hā 阿ā ... 於 anestezjologiadziecieca2022.pl -

#44.#咒輪- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

【法緣】解脫咒輪紙10送1 煙供紙火供紙六道金剛咒輪紙消業解厄咒輪紙. $15. 已售出6,774 ... 結緣攜帶本皆有注音金剛經藥師經普門品地藏經阿彌陀經楞嚴咒大悲咒心經. 於 shopee.tw -

#45.六道金刚咒在线念诵

念诵六道金刚咒普度众生,有无量无边功德。 ... 巴公认的正统传承寺院都有这个咒语,并且读音都是完全一样的,只是注音的两个同音字选择的不一样罢了! 於 m.pumenpinrm.com -

#46.注音 - 六道金刚咒感应录

注音. ā ā xià sà ma hā. 啊阿下萨嘛哈. 版权所有:六道金刚咒全文网. 加素念居士共修微信群. 试管. X. 於 www.kwqzf.com -

#47.六道金剛神咒mp3 - نجومي

角落心香六道金剛心咒佛歌 · 鸿运风水堂TV 六道金剛咒听闻解脱咒海濤法師 · 金剛誦持咒法要領感應最快的持咒法 · 威力無比六字金剛咒29分鐘無間斷唱誦功德殊勝不可思議咒音啊 ... 於 nog.nogomi.ru -

#48.冥陽兩利的「六道解脫咒輪」、能令你誦經、唸咒功德增千萬倍 ...

藏傳佛教要求每月至少做兩次薈供,漢地的普通學佛人恐怕不一定能做到,不妨可以簡易地以燒咒輪代替。這位女居士以前曾有墮胎,她聽了我的話馬上請六道金剛 ... 於 begenius.pixnet.net