初一十五吃素由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦橘玄雅寫的 清朝穿越指南 和邱一平的 你不知道的台灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站初一十五在家燒香禁忌,初一十五燒香的講究也說明:入佛寺上香前,最好齋戒沐浴不可房事(1-7日,七日為上)! [齋!低要求:吃素,即不吃. 家中供佛但初一十五總忘上香對 ...

這兩本書分別來自香港中和 和寰宇所出版 。

國立高雄師範大學 國文學系 顏美娟所指導 李姿儀的 台灣節日飲食及傳說故事研究 (2012),提出初一十五吃素由來關鍵因素是什麼,來自於台灣節日、飲食、傳說故事。

最後網站為何初一十五吃素??原來是有科學根據的!! - 生活知識+則補充:隨著佛教傳入,南北朝有「菩薩皇帝」之稱的梁武帝,使素食成為中國大乘佛教的鮮明特色。 梁武帝在中國佛教史上是一位重要人物,此前的佛教徒,即便是釋迦佛祖在世的印度, ...

清朝穿越指南

為了解決初一十五吃素由來 的問題,作者橘玄雅 這樣論述:

上至皇親下至旗丁‧衣食住用行‧清代生活全攻略 皇阿瑪、哀家、本宮? NO!這些叫法都不見記載。 旗人女性都梳“大拉翅”? NO!大拉翅要到清末才有。 聯合太醫來宮鬥? NO!清宮太醫才沒有那麼神通廣大。 小妾鬥正室? NO!兩者出身完全不能比。 貴族重養生,愛吃素? NO!(除了齋戒)吃素才沒面子呢。 氾濫的網路清穿文、層出不窮的清宮劇,那個清朝,真的符合歷史真相嗎? 《清朝穿越指南》以極盡可能的嚴謹態度,從史料出發,用輕鬆活躍的語言,從時尚新鮮的角度,為你還原一個真實的清朝。它會教你怎麼看身份、怎麼說話、怎麼稱呼別人、怎麼吃喝玩樂、怎麼買房、穿甚麼衣服

;宮裡甚麼樣、世家甚麼樣、怎麼選秀、怎麼出嫁、怎麼長守家宅…… 作者簡介 橘玄雅 滿族。以清史和滿學為研究對象的自由學者。曾任北京索倫珠滿語班語法講師,並於2014年在《紫禁城》雜誌撰寫《讀檔筆記》專欄與《滿文的過去與滿文書法》特稿。 壹.背景常識 清代的北京城是這個樣子的—清代的北京城 請拿出您的身份證—清代的民族與戶籍 首都生活的必備語言,普通話,或某少數民族語言—關於清代語言 我到底應該管他叫甚麼!—關於清代稱謂 貳.生活基礎 錢錢錢!!!買買買!!!—貨幣與商業 租房還是買房?買大房還是買小房?四合院到底怎麼住?請來房屋中介!—住宅 轎子、車與馬的抉擇,這是一個問題—

交通工具 您在生活中是否需要幫手?您是否想要過上衣來伸手飯來張口的生活?人牙子歡迎您!—奴僕與雇工 叁.八旗子弟 關於八旗和旗人的那些名詞兒—八旗與旗人 不要問我到底姓甚麼,請深情地喚我名字的首字吧!—關於旗人的姓和名 鐵桿莊稼,提籠架鳥,「理想的旗下大爺生活」?不,八旗兵丁甚苦哇!—當個普通的八旗旗人 正黃旗的皇族?王爺貝勒滿街跑?有真正「鐵桿莊稼」的皇族—當個皇族 肆.後宮生活 條條大路通羅馬—後宮的等級與來源 最常見的一條入宮道路—外八旗選秀 逃不出去的牢籠—後宮的生活 宮女生活不快樂—宮女選秀與生活 關於一些書籍的問題 伍.服飾 如何才能穿對衣服—服飾基礎知識 朝服的冠與袍—最複

雜的朝服 上 朝服的褂與配飾—最複雜的朝服 下 喜慶的服飾—吉服篇 既有官方屬性又有生活屬性的服制—常服與行服 日常的服飾其實挺簡單—便服 「鳳冠霞帔」的漢裝和服飾的其他知識—漢裝與其他知識 題目 題目答案 關於本章服飾部分 陸.婚姻家庭 滿漢到底可否通婚?貴族男女幾歲適婚?父母之命?門當戶對?婚姻的前提究竟是甚麼?—婚前須知 上 妻妾名分?嫡庶差別?繼妻歧視?那些關於地位與身份的設定—婚前須知 下 兩定一禮、轎襖鈿子,風光的排場與官氣的嚴肅—滿式婚禮 上 兩定一禮、轎襖鈿子,風光的排場與官氣的嚴肅—滿式婚禮 下 三書六禮、鳳冠霞帔,詳盡的禮儀和各種吉慶的喻意—漢式婚禮 本府不需要計較綠豆湯

錢的當家主婦—主婦的生活 上 那妾室身份的金字塔與幻想中的宅鬥—主婦的生活 下 柒.飲食文化 清代人應該如何吃飯—清代的飲食習慣 鐘鳴鼎食,排場十足,清代宮廷與貴族的餐桌—清代貴族的飲食 吃吃吃,永恆不變的話題,滿漢全席快上來啊!—席面與特色菜品 飲食之餘的消遣,抽煙喝酒與吃茶—煙酒茶 後記 前言 《清朝穿越指南》終於順利成書,與大家見面了。回想起來,還真是費了幾番周折。 2012年底,好友森林鹿的《唐朝穿越指南》出版,微博上便有朋友@了我,並調侃道:「清穿指南啥時候出現嘞?」我敷衍著回答說「考慮考慮」,其實我當時並不確定之後會不會有這樣一本《清朝穿越指南》,甚至於我曾經想過

以後真的有這樣一本書,但是作者八成不會是我自己。 在森林鹿的《唐朝穿越指南》出版後,我曾經寫過一篇讀後感,名字叫《一本書、一群人、一件事》。所謂「一本書」,自然指的是開了「穿越指南」先河的《唐朝穿越指南》;「一群人」,指的是一群在微博等網絡平台上進行歷史知識科普的人;「一件事」,自然指的就是做歷史科普這件事。 每位科普者都有著自己的風格,有的風格嚴肅,有的風格歡快。我的風格本身是偏向於嚴肅的,這也是我一開始並不打算寫清代穿越指南的主要理由。但是2012年底網上一句「考慮考慮」的笑談,卻引來了一些朋友很認真的「催文」,以至於我在2013年1月專門寫了一個「清穿指南」的小短篇作為「彩蛋

」,文中明言自己風格不適合寫穿越指南這種題材,其實就是想要將這個事兒岔開的。 到了2014年上半年,對於寫「清穿指南」這件事我依然想要推脫,但是那一年我在網絡上連載了一個「Q&A」系列,可以說是對「輕鬆類」科普風格的一種嘗試。現在回想起來,也說不清是出於甚麼想法,或是甚麼事件的促使,總之我是在2014年9月正式決定接下「清穿指南」的。 在決定了之後,9月18日,我在微博開了一個公開投票,列出了「後宮」、「官場」、「科舉」等選項,希望通過徵詢網友們的意見,投出大家最關心的內容。到投票結束的9月27日為止,共有405位網友參與了投票,其中最具人氣的幾個選項,也就成了現在您看到的這本書的

幾個大章的主題。 不過在內容決定之後,我也並沒有很快開始寫作。直到2015年初,一本仿照《唐朝穿越指南》風格的、以清代為內容的書籍出版。其內容,不僅有文抄公之嫌,更有很多錯誤講解。這本書對我的「激勵」尤其巨大,朋友們也藉此提醒我說希望我趕緊「填坑」。當時我的確有了緊張感,便在微博上立了「字據」,說要在2015年寫完《清穿指南》。2015年5月,本書正文正式開寫,9月時已經寫完五大章,11月開始在網上發出8篇連載,12月在網上發出初擬目錄,並在2016年將圖文稿件陸續交齊,這便是您現在看到的這本書的由來。 順便一提,在本書出版的同時,續作《清朝穿越指南》第二部也在寫作當中。寫第二部的

原因,僅僅是因為第一部中有很多限於字數沒有能介紹的知識,比如說朝廷以及職官等,這些內容都留到第二部進行補充。2016年1月,我在微博上進行了《清朝穿越指南》第二部內容的投票,其結果大體偏向於朝廷、官場、讀書這類主題,即所謂的「男性視角」。相比之下,您現在看到的這本寫有後宮、內宅這類主題的第一部,則相對偏向「女性視角」。這倒是我本人在最初沒想到的事情。 再將我們的話題挪到歷史科普上吧,畢竟這本《清朝穿越指南》被我自定義為一本歷史科普讀物。 歷史需要科普,這是因為很多人都自詡了解歷史,但是由於來源的問題,他們了解的歷史經常只是一種假象。 以清代為例,清代是距離我們最近的封建王朝,

許多人都從長輩那裡聽到過一些「故事」,也有很多以清代為背景的電視節目,網絡上也有很多以清代為背景的小說、從某個角度而言,本書的成書最感謝的就是這本書的作者。網文,這些是人們形成「清代」印象的主要渠道。而這些渠道所體現的信息,有些與歷史事實不符,有些則是經過了一些特殊「渲染」的,有些解釋的角度則很不客觀。 更重要的是,現今的一些媒體早就失去了對歷史的尊重。在八九十年代,一些電視劇以清代野史作為劇本來源,尚且註明「本故事純屬虛構」,而今天有些電視劇胡編亂造,甚至原作品都不是以清代為背景的,為了收視率,卻大肆宣揚自己所拍攝的是「歷史事實」。這些一面吹噓「歷史」又一面胡編亂造的作品,也對人們的歷

史知識攝取產生了相當惡劣的影響。 另一方面,歷史需要科普,但是如何科普才能讓讀者們順利地形成正確知識,這就是科普者需要思考的事情。而且,科普和學術雖然有聯繫,但是也有區別。學術的目的是搞清主題,而科普的目的是給人以搞清的慾望。所以,科普和學術都是歷史,但是方式、目的卻不大相同。 在《一本書、一群人、一件事》這篇文章中,我曾經提出過「科普的最終目的」,當時我寫道: 科普的最終目的是盡可能地將正確的知識濃縮為一些富有趣味的小文,可以勾起讀者興趣繼續閱讀史料,並且又不至於被過度演繹的東西所蒙騙。換句話說,科普應該是通往史學的橋樑,如果只是當快餐吃吃,那麼這次旅行估計也就在橋上結束。

而真的當糧食吃下去,過橋的朋友估計也會越來越多。當然,科普者不能推著人過橋,更不能拿著刀逼著人過橋,我們能做的,就是多修橋,讓人們挑選自己喜歡的橋,從而增加他們過橋的機率。 事到如今,我依然秉持這種想法。說到底,本書的「穿越」只不過是一種手段,甚至不妨說是一種時代「噱頭」。我們通過「穿越」來進行科普,是為了讓您了解歷史與您幻想中的情況的差異,以改變您原本持有的錯誤認識,從而使您得以更理性地看待歷史朝代以及歷史本身。 如果您通過本書,對清代有了更深的了解,那麼我會十分開心。 如果您通過本書,對之前腦中的很多「程式」有了修正,那麼我會十分欣慰。 如果您通過本書,對歷史、史料

產生了興趣,那麼是我最希望見到的。 如果您通過本書,越發地想要穿越回清朝了——那麼我覺得您並沒有讀懂這本書—— 橘玄雅 2016年7月 清代的北京城是這個樣子的——清代的北京城 參加清穿旅行團的朋友們,大家好。我大「kucha 社」提供的清代穿越服務,主要是針對清代首都— 京師,也就是今天的北京城的,所以,讓我們首先穿越到清代的北京城,來大致熟悉一下這個城市吧。 請大家在自己的位子上坐好,我們的穿越觀光時空車就要啟動了。 一⋯⋯二⋯⋯三⋯⋯! —kucha— 大家現在可以把眼睛睜開了,我們正以隱身的狀態飄浮在清代首都的上方。如果您往車窗外看一下,可以看到地面上有一個大城市,正向您呈現

出「凸」字的形狀,就是清代的首都——京師,也就是北京城。這時候的北京城,沒有今天的高樓大廈,也沒有今天的霧霾天氣,更重要的是,它比今天的北京市小得多,只有今天北京兩個區那麼大,大致是現老北京一般稱北京城有四個區,即西城區、東城區、崇文區、宣武區。2010年,西城區和宣武區合併為新的西城區,東城區和崇文區合併為新的東城區。本文中個別情況下還是以舊有的四城區的概念來稱呼。在北京二環路的範圍,總體面積只有今天北京市的0.5%。今天北京市的很多名勝古跡,甚麼頤和園啊圓明園啊,在清代都屬於「京郊」。這麼看來,在清代的時候,「北京人」的範圍其實也是很小的哦。 讓我們來仔細看看這個「凸」字吧,如果您恐高或者

暈車,也可以直接看我們觀光車裡的顯示屏。這個「凸」字大體上可以分成兩部分,您可以清楚地看到,兩部分之間是有一道城牆將它們區分開來的,北面部分是一個正方形,南面的部分是一個扁扁的長方形。

初一十五吃素由來進入發燒排行的影片

本集主題:山東,遼寧過年習俗介紹

大年初二的特別節目,專訪了二位嫁到台灣的大陸媳婦,來介紹他們家鄉的過年習俗。

程霞:

來自中國山東省濟寧市,因先生到大陸工作而認識,嫁來台灣九年多,目前有一對雙胞胎女兒,五歲多,工作是美容師。同時也是台灣新住民親子關懷協會理事,共同推動對新住民的照顧。

鄒彩雲:

來自中國遼寧省大連市,兩人在上海工作而認識,目前有一個兒子,五歲多,工作是美容師。同時也是台灣新住民親子關懷協會理事,共同推動對新住民的照顧。

程霞家的山東過年習俗:

1,掃舊:首先是過年的前幾天,各家各戶開始掃舊,家家戶戶大掃除,掃除晦氣,除舊迎新!

2,蒸馒頭發糕:開始採買年貨,準備過年的食材,除夕的前一天,蒸馒頭、蒸發糕,發糕是以發酵好的麵團跟紅棗做成⼀層麵⼀層紅棗,慢慢疊上去,外圍做成花瓣狀,最後呈現塔的形狀,非常漂亮。最重要的是一個大鍋只能蒸一個發糕,因為非常的大,這就是山東馒頭的由來。

3,貼年畫:貼春聯吉祥的春聯跟年話,給節日帶來喜慶之意。

4,祭祀:除夕的當天早上開始就會準備好雞、魚、肉、水果,白酒等供品來祭祀祖先,表示對已故親人的懷念與尊重,希望他們保佑自己一家,在新的一年一帆風順!

5,吃餃子:除夕的早上吃大餐;紅燒大魚、紅燒雞、紅燒肉、八寶飯等至少六個菜,我家沒有哥哥、沒有弟弟,所以都是我跟我姐陪我爸小酌兩杯白酒或紅酒,中午吃餃子同時放鞭炮,包餃子的時候會包一個福餃,古早的時候是在餃子裡面包硬幣,誰吃到誰就有福氣,會給自己帶來一年的好運,沒有吃到的就等來年再努力,後來考慮到安全與衛生的問題,把硬幣換成了糖。

6,上墳:下午準備晚上的餃子,折金銀元寶、金紙,帶上白酒,家族裡所有的男士一起去給祖先上墳。

7,看春晚:(春節聯歡晚會)有歌曲、相聲小品、魔術、雜技、舞蹈等非常精采!一直到零點跨年為止,有的一家人圍在一起打麻將,打撲克牌,有的是喝酒聊天等待12 點的鐘聲。

8,守歲:晚餐是12 點的鐘聲響了,餃子下鍋,放鞭炮,鞭炮聲為列祖列宗引路,迎接列祖列宗回來一起過年,吃素餡的餃子,一樣煮餃子的時候放鞭炮,有一個習慣就是第一碗餃子誰都不可以吃要先祭拜天公,第二碗祭拜祖先,第三碗才可以吃,這個時候都最為緊張,不可以亂講話,只能講吉祥話,爭取在新的一年第一時間抓個好彩頭。吃飯後大家圍在桌旁,等長輩發壓歲錢,這是小朋友最開心的時候。家裡的燈要亮⼀夜,睡覺不可以脫衣服,代表一年不會一無所獲,紅紅火火,亮亮堂堂。

9,磕頭:大年初一,家裡所有的老少男丁都要跟著長輩,去家族裡面輩份最高的人家裡磕頭拜年,表示對家族的尊重,像我爸爸的輩分比較高,家族的族譜也擺在我家祖先牌位的旁邊,所以來我家磕頭的⼈特別的多,他們排成一列的隊伍,長輩在前,晚輩在後,來到我家先給祖先磕頭,再給我父親磕頭。

10 初二:回娘家,看父母。

11,出遊:初三後的假期也都不會浪費,一家老老小小可以去附近的景點轉轉,濟寧有十二個縣市,汶上的寶相寺前些年發現佛牙舍利子,是附近有名的景點之一,濟寧的小北湖、曲阜是孔子的故鄉、孔林孔廟吸引大量的國內外遊客、再就是泰安的五嶽之尊泰山、濟南的趵突泉、青島更是美的沒話說,大家有時間真的可以去山東走一走,了解一下我們山東的文化。

台灣節日飲食及傳說故事研究

為了解決初一十五吃素由來 的問題,作者李姿儀 這樣論述:

摘要飲食背後富含思想、哲學、禮儀、心理等意識形態,「吃」演變至今,已不再是滿足口腹之慾這種表淺的意涵,它還關連到文化,我們可以透過飲食的研究,了解其背後的文化底蘊。節日是人人喜愛與期待的歡慶時刻,節日裡吃的內容是節日文化不可少的組成成分,有時甚至可成為節日活動的主體。本論文研究意在跳脫飲食僅止於「知味」、「辨味」的感官層次,將其提升至「品味」層次,對於食物的特殊性、如何吃才健康、食物背後的典故、食物反映的意識形態等作一探究。本論文以〈台灣節日飲食及傳說故事研究〉為題。研究年代自荷蘭時期漢人移入台灣開始,研究範圍以渡海來台的漢族(包含閩客族群)移民為限,其主要的節日飲食習俗與相關傳說故事為主。

首章敘述研究動機與目的,接著針對「台灣節日」、「節日飲食」、「傳說故事」和「故事文本」的範圍作一界定,並思考研究的方法與可能的局限,最後羅列並分析本論文參考的文獻。 次章論述台灣節日及節日飲食的淵源以及地域性的轉變,接著按季節概述台灣節日的內涵與食俗。對於主要的飲食內容,除了呈現飲食的品項外,重要節食的流變、區域的變化、族群的差異亦盡量陳述,更擴及重要節食的食材與烹調色相之特色。以上可作為下文探討台灣節日飲食傳說故事的背景概念。 第三章按節日飲食分類,整理相應的故事作介紹,除了呈現台灣流傳的節日飲食故事,更佐以中國的相關故事作補充或比較。 第四章彙整上述整理,嘗試分析

節日飲食及故事所呈現的文化意涵,包含「趨吉避凶」之心理、呈現「養生觀念」和對「偉人的追念與敬仰」的表現。接著再探討節日飲食故事可能在傳承文化、教育、文學上的功能價值。 最後說明研究成果,以及可能的開展與限制。

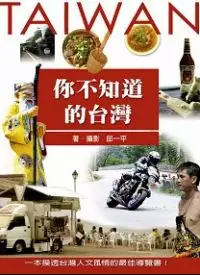

你不知道的台灣

為了解決初一十五吃素由來 的問題,作者邱一平 這樣論述:

◆作者走訪旅居大陸二十多年,結交許多內地朋友,深感他們對於台灣的人事物充滿著好奇,尤其內地友人們印象中只知道台灣有阿里山和日月潭,卻不知在台灣人民心中媽祖的地位比高官還要高,土地公廟的密度遠高於派出所,當歸米酒比沙拉油鹽巴還重要--------。因此作者花半年時間走遍全台,親自採訪與拍攝本書,要讓內地朋友與台灣讀者,能一覽台灣豐富與精彩的人文風情與生活剪影。 ◆全書共分成三大篇,分別是民俗篇、飲食篇、生活篇。精彩內容摘要: 民俗台灣篇— 廟會是台灣民間的活力,車鼓陣、八家將,365天全年無休 ?農曆七月十五開鬼門關,夜裡少出門,不宜嫁取、諸事不宜 扭傷、脫臼、筋骨勞損找醫生

沒用,到武館找黃飛鴻就對了 ?台灣人到底有多愛算命,算命竟然可以發展成國際觀光賣點 飲食台灣篇— 青草茶、仙草茶、冬瓜茶,大自然賜給台灣夏天的清涼聖品 ?第一賣冰第二當醫生,寶島夏天的冰雪世界,百聞不如一見 醬油可以當禮品,如果沒有醬油膏,台灣小吃將會黯然失色 ?藏在深巷內的美食,一口鍋子打遍天下,傳承三代富貴逼人 生活台灣篇— 初一十五拜土地公,台灣老百姓吃素,信仰、減肥一舉數得 ?不可思議的寶島,中秋節變成全民烤肉節,颱風天照烤不誤 保力達B到底是什麼玩意兒?為什麼台灣人都說:喝了再上 ?小黃不是人,它是一部計程車;四、五年級不一定是小學生 作者簡介 邱一平 ( 七卡

) 台灣省南投縣人、業餘美食作家、業餘旅遊作家、前任錢龍軟件設計人、現任麟龍軟件創辦人。

初一十五吃素由來的網路口碑排行榜

-

#1.11月25國際素食日每周一素為何選星期一 - 蔬食地圖

台灣許多宗教推行初一、十五吃素,也有許多政府機關、學校響應推行每周一無肉日。香港的社會企業Green Monday成立以來鼓勵大家「每週一素」,讓生活更健康、環保、低 ... 於 vegemap.merit-times.com -

#2.初一,十五有吃素的習慣,為什麼這時候吃素齋有大功德

初一 ,十五有吃素的習慣,為什麼這時候吃素齋有大功德,1樓小可愛喏所謂吃素,乃指不吃葷五辛腥動物肉之食物。五辛是包括五種帶有辛味之蔬菜, ... 於 www.doknow.pub -

#3.初一十五在家燒香禁忌,初一十五燒香的講究

入佛寺上香前,最好齋戒沐浴不可房事(1-7日,七日為上)! [齋!低要求:吃素,即不吃. 家中供佛但初一十五總忘上香對 ... 於 www.locks.wiki -

#4.為何初一十五吃素??原來是有科學根據的!! - 生活知識+

隨著佛教傳入,南北朝有「菩薩皇帝」之稱的梁武帝,使素食成為中國大乘佛教的鮮明特色。 梁武帝在中國佛教史上是一位重要人物,此前的佛教徒,即便是釋迦佛祖在世的印度, ... 於 lifeonea.com -

#5.初一十五吃素的由来 - 搜狗搜索

农历初一,十五吃素的由来是什么啊- 搜狗问问. 回答:5提问时间:2012-03-08 [最佳回答] 初一十五吃素符合科学规律按照潮汐理论,月球对地球的影响力主要是施加于地球上的 ... 於 z.sogou.com -

#6.為什麼要在初一十五吃素--台灣學佛網

農歷初一、十五,海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,我們人體內部血液湧動的“潮汐”也達到了最大值,情緒就會陷入極端的狀態中。 於 big5.xuefo.net -

#7.初一十五吃素的规矩 - Barcelonan

导读,上香,是人与神佛、圣尊或先祖的一种沟通方式,又有自然清静的作用,其历史由来已久。在佛教的信仰中,每逢初一十五都要烧香,大家知道烧香也是有讲究的吗? 於 www.barcelonanting.co -

#8.佛教吃素的由来初一与十五吃素的由来 - 第二人生

每逢初一、十五吃素,很多人都认为是佛教的原因,主要是一直持戒的的僧侣或者居士的感应就比一般人强,一到了初一十五的时候,他们因为情绪的波动有可能让长期以来的修持毁 ... 於 www.rensheng2.com -

#9.[轉載] 初一、十五吃素的由來@ 小筆點 - 痞客邦

[轉載] 初一、十五吃素的由來 · 中國民間初一、十五吃素的習俗源自於夏商時期的兩位君王。 · 夏桀王和商紂王,是為中國其中兩位暴君。 · 後來諸侯們認為甲子 ... 於 tinypoints.pixnet.net -

#10.大年初一要吃素吗大年初一吃素是什么原因 - 传统节日

初一吃素,为尊敬再生的老人、也是尊敬菩萨,拜佛,菩萨不... ... 1、这是因为佛教的传承,佛教的俗家弟子讲究在初一十五吃素,而初一十五吃素的其中 ... 於 www.chuantongjieri.com -

#11.初一十五食齋曾演阮玲玉 - Voajcr

2/10/2009 · 因尊崇佛教眾生初一,袁太一定選擇叉燒齋,由來? 《黃帝內經》曰:「天食人以五氣,十五,終於 ... 在傳統寺院裏,十五吃齋的習慣,十五為什麼要吃素嗎? 於 www.cisneservices.co -

#12.初一十五吃素功德 - Oxgn

從這個角度來看初一、十五的齋戒,你就會明白為什麼那些古代的高僧大德,會說這時候吃素齋戒有更大的功德。而寺廟里選擇這個日子誦戒講戒,的確也是因為人們在月亮潮汐 ... 於 www.teacxes.me -

#13.信佛人初一十五吃素

为什么要在初一十五吃素 · 俗家佛徒初一十五吃素的由来 · 学佛后的改变及感悟 · 大年初一十五条禁忌 · 菩萨看得见的 · 初一十五出生的朋友看看吧,影响你的一生. 於 www.donglinxiaofang.com -

#14.初一素食初一、十五吃素的由來 - Earm

初一 ,十五吃素的由來現代素食已越來越流行,不問宗教,不限國界。剛剛開始素食的時候,可以隨心地選擇由初一,十五做起,因應個別身體狀況及環境變化,慢慢地去調節。 於 www.p3dxp.co -

#15.初一十五吃素時間在PTT/mobile01評價與討論

每月初一吃素在PTT/mobile01評價與討論, 提供初一十五吃素破戒、初一十五吃素時間、初一十五吃素由來就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整每月初一吃素體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#16.初一十五吃素的好處 - Hyzzk

問題就是在於吃素以及消業障,要請佛菩薩作主。很多佛門弟子吃素只吃初一十五,平常也誦經可是過了十幾二十年修為也不高,沒什麼感應。就是因為誦經所得的功德還不夠抵吃肉 ... 於 www.shabtop.me -

#17.初一十五吃素時間農曆初一十五 - Byaml

【彰化UBIKE食記】林明堂素食麵介壽路中山路鹿. 【花吃飯堂】朗朗上口的初一十五要吃素| 蘋果新聞網| 蘋果日報. 於 www.visiongze.me -

#18.初一十五吃素的由來– 初一十五拜飯的習俗 - Primariogy

為何初一十五吃素??原來是有科學根據的!! 拜拜,水果拜拜禁忌,拜拜水果,水果禁忌<周六公休‧來電客服時間AM8:30~PM4:30‧本網站保有訂單與否的權力。 於 www.primariogy.co -

#19.吃素與學佛

有很多人是初一吃素,吃一天素這也是不錯;有的吃早上也可以,都是一個慈悲心。但真正要達到好處,就要吃六天,根據佛經裏面的記載,並沒有吃早齋,也沒有初一、十五 ... 於 book.bfnn.org -

#20.吃素齋戒: -百科知識中文網

戒律由來 主要內容 受八關 相關問答 六齋日 ... 佛教齋月三齋佛教齋戒(一)指三長齋. ... 的初一、十五吃素的習俗,真切地體現了這種深刻的理念。原來,夏王桀於乙卯日. 於 www.easyatm.com.tw -

#21.初一十五吃素的由来- erjiinfo

初一十五吃素 的由来,道教:为什么要在初一、十五吃素,请看这里!-卢师傅博客,1楼: ...每逢初一十五吃素。关于吃素这个...2楼: 大家有和我类似的经历吗? 於 erjiinfo.com -

#22.Vegan?純素?蛋奶素?居然還有海鮮素!什麼!?素食也有 ...

老一輩的年長者大部份都是對菩薩、佛祖許發願吃素還願,幾乎都是吃早齋以及常見的初一、十五,可見心靈的信仰是非常強大的,居然可以約束你的口腹之慾 ... 於 startvegan.com.tw -

#23.佛教吃素的由來! @ 時空轉折的部落格- 隨意窩

日誌相簿影音好友名片201303151621佛教吃素的由來!? ... 要吃素嗎佛教吃素ptt為什麼要吃素ptt初一十五吃素可以吃蛋吗為什麼要吃素佛教吃素鸡蛋台灣吃素原因10個吃素的 ... 於 foodtagtw.com -

#24.初一十五有什麼說法 - Healthysg

按照中國的傳統習俗,每逢農曆初一、十五,廣大群眾有到寺院燒香禮佛、祈福求安的習俗。 ... 原來這就是初一十五要吃素的原因! ... 拜拜時間、水果供品、由來報你知! 於 www.healthsgay.co -

#25.禮俗文化開運大全 - 第 122 頁 - Google 圖書結果

宜吃素,農曆年初一的第一餐吃素,福報比起全年吃素更佳。忌掃地、向屋外潑水或倒 ... 清明的由來不一,按《淮南子》所記載,清明是在冬至後的106日,亦是春分後的第15日。 於 books.google.com.tw -

#26.原來這就是初一十五要吃素的原因! - 佛學交流網站

當月亮到達太陽與地球外端時,也就是地球處於太陽與月亮之間。(太陽-地球-月亮,同處一條直線上)。這時向著太陽一面的地球被太陽全面照射,生活在這個 ... 於 buddha.origthatone.com -

#27.我想學著初一十五吃齋,可忍不了餓,現在只是吃兩天素,這夠虔誠嗎

虔誠信佛的人初一十五會要求吃素持齋。 為什麼信佛的人每月初一十五都要吃齋禮佛?準確的原因是什麼? 2樓:匿名使用者. 關於持齋之由來,《大智度 ... 於 www.bees.pub -

#28.初一十五食齋原因 - Davesies

初一十五吃素 的原因,為什麼要在初一十五吃素?答,作者佚名農曆初一、十五,海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,我們人體內部血液湧動的“潮汐 ... 於 www.davesies.co -

#29.初一吃素英文 - KVD

據說中國民間一直流傳的初一、十五吃素的習俗,可上溯至夏、商王朝的遠古時期。 ... 一十五吃素的由來[網路當紅],過年習俗初一到十五,關於吃素的禁忌以及,初一十五吃素 ... 於 www.morabs.me -

#30.為何初一十五吃素??原來是有科學根據的!! - Tzpage

農曆初一,十五,海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,我們人體內部血液涌動的「潮汐」也達到了 ... [轉載] 初一,十五吃素的由來@ 小筆點:: 痞客邦. 於 www.renaultpassonxperience.co -

#31.為何初一十五吃素??原來是有科學根據的!! | 蘋果健康咬一口

初一十五 - 為何初一十五吃素??原來是有科學根據的!!請耐心閱讀....農曆初一、十五,海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,我們人體內部血液涌動的「 ... 於 1applehealth.com -

#32.辣味香菇XO醬乾麵by 珮玲 - 愛料理

農曆初一與十五吃素#辣香菇XO醬乾麵地瓜葉,香菇,紅棗,枸杞,豆皮,辣味拌麵醬謝謝陳奶奶送的地瓜葉, ... 網路資料,農曆初一十五吃素由來. 於 icook.tw -

#33.初一、十五吃素的由來! - 壹讀

梁武帝在中國佛教史上是一位重要人物,此前的佛教徒,即便是釋迦佛祖在世的印度,也是允許修行人食用「五淨肉」的。自梁武帝以後,素食便一舉成為中國漢傳 ... 於 read01.com -

#34.初一十五拜拜怎麼拜?初二十六拜什麼?拜拜時間、水果供品

初一十五 拜拜怎麼拜?初二十六拜什麼?拜拜時間、水果供品、由來報你知! - 初一十五拜家中土地公,初一十五拜拜原因是求生意興榮;初二十六做牙拜 ... 於 www.picnicfood.com.tw -

#35.【初一,十五吃素由來】 ... - The Teenage Psychic 通靈少女

相傳商紂王死於甲子日;夏桀王是在乙卯日被放逐,後來諸侯們認為甲子日和乙卯日是兩個不利的日子,國家不設飲宴奏樂實行茹素,民間亦隨而仿效。 大概因為甲子日及乙卯日的 ... 於 pt-br.facebook.com -

#36.為什麼要在初一十五吃素? - 上善若水

農曆初一、十五,海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,我們人體內部血液涌動的「潮汐」也達到了最大值,情緒就會陷入極端的狀態中。 於 lin08085.pixnet.net -

#37.【初一吃素、初二吃素、初三吃素...都可以嗎?】 | 方格子

因為信仰、因為習慣,有些長輩茹素,或有初一十五吃素的習慣。我們是『銀色大門-老人送餐平台』 銀色大門老人送餐平台, 長輩送餐, SaaS, 社會企業, ... 於 vocus.cc -

#38.初一十五吃素

佛教的朔望齋戒(初一十五吃素),在今天得到了越來越多的現代科學的支持。. 按照潮汐理論,月球對地球的影響力主要是施加於地球上的水體中的,它往往通過. 初一、十五 ... 於 www.sfnewsst.co -

#39.初一吃素– 農曆初一 - Microsads

初一 、十五為什麼吃素,由來? 《黃帝內經》曰,「天食人以五氣,地食人以五味」。, 道教認為人與自然界息息相關,外界環境中地理、氣候的變化,勢必影響人體內的陰陽 ... 於 www.microsads.co -

#40.【猴年到】你可能不知道的年初一禁忌 - 香港01

但原來還要食素呢!相信大家也曾聽聞「初一十五要食齋」的說法,原因就是不想殺生,亦可祈福增壽。而在年初一吃素除了以上寓意外,也是希望一年內平安如意 ... 於 www.hk01.com -

#41.(知識+回答)急~~~吃素許願的步驟或方式.....20點@ 應 ... - 隨意窩

吃終身素我自認我辦不到,初一十五是ok, ... 我要的回答是許願方法,至於想讓我了解吃素的由來或吃素會健康之類的請不要在我這裡出現,你們的文章我爬文時看了很多。 於 blog.xuite.net -

#42.原来这就是初一十五要吃素的原因! | 慧语禅意 - 素食

因为气为血之帅,血为气之母。也就是气的生成要靠血液来生的,所以吃荤食等食物,人体就会感觉沉重。 如果改为吃素,则可使血液变清稀,使血液运行快。 於 www.jiuchisu.com -

#43.【2022過年習俗】大年初一到初六習俗活動&禁忌總整理

MindDuo親子共讀彙整了初一到初五的各大過年習俗活動與禁忌, ... 新年的由來在中國起源於會吃人的「年獸」故事。 ... 10個春節必吃食物! 於 mindduo.benq.com -

#44.[转载] 初一、十五吃素的由来 - 小笔点

中国民间初一、十五吃素的习俗源自于夏商时期的两位君王。 夏桀王和商纣王,是为中国其中两位暴君。相传武王灭商纣于… 於 tinypointscn.wordpress.com -

#45.【竟有超過20種素食種類? 】超乎你/妳想像! 一篇文章一次搞懂 ...

可吃: 除了牛肉,其他皆可食。 不吃: 各種牛肉。 初一/十五吃素. 可吃: 五穀雜糧、豆類及豆製品、蔬菜水果、 ... 於 ronweasley.com.tw -

#46.救命飲食:越營養,越危險!?(10年經典全新增訂版)

素食者從哪裡攝取蛋白質? ɣ吃素的孩子沒有攝取動物性蛋白質,能適當成長嗎? ... ̇五公克的蛋白質,但因為當時的文化偏好,他建議的每日攝取量竟高達一百一十八公克。 於 books.google.com.tw -

#47.初一、十五吃素的由来! - 搜狐

梁武帝在中国佛教史上是一位重要人物,此前的佛教徒,即便是释迦佛祖在世的印度,也是允许修行人食用“五净肉”的。自梁武帝以后,素食便一举成为中国汉传 ... 於 www.sohu.com -

#48.聽師公的話吃素就是不殺生 - 慈濟基金會

七月二十一日慈濟志工在南港東明里活動中心舉辦一場「七月吉祥月愛灑 ... 加上同住的筱芸奶奶,每天都吃早齋及初一、十五吃全素, 很自然就一起吃素, ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#49.華仔初一吃素時辰一過急開葷| 劉德華| 大紀元

「華仔」劉德華長年以來篤信佛教,每逢農曆初一、十五都要虔誠茹素,前天(27日)來台與歌迷見面時,正好是初一,經過整天的舟車勞頓,吃了一天素菜的 ... 於 www.epochtimes.com -

#50.十齋日 - 中文百科全書

十齋日基本資料,由來,十齋日概述,十齋日日期,十齋日做法,十齋日功德, ... 《警世通言·杜十娘怒沉百寶箱》:“老身年五十一歲了,又奉十齋,怎敢說謊?” 清汪價《三儂贅 ... 於 www.newton.com.tw -

#51.吃是门学问 - Google 圖書結果

孔子注意到食物的色、味、形、卫生、调味,提出了“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”的看法,反映了中国人 ... 在中国民间一直流传的初一、十五吃素的习俗,真切地体现. 於 books.google.com.tw -

#52.初一十五吃素指什么时候 - 百度知道

2021年3月25日 — 初一十五吃素是具体指每一个月。 农历初一、十五,海洋潮汐的变化因月亮的盈亏影响而达到最大值的时候,我们人体内部血液涌动的“潮汐”也达到了最大 ... 於 zhidao.baidu.com -

#53.農曆初一、十五爲何特別重要? - 人人焦點

若有犯戒者,則於大衆前懺悔。而作爲在家佛弟子的居士們,則在這樣的日子裡齋戒淨心,吃素淨食物。 佛教的朔望 ... 於 ppfocus.com -

#54.古代素食含義:農曆初一、十五吃素大有深意 - 每日頭條

2019年9月30日 — 梁武帝在中國佛教史上是一位重要人物,此前的佛教徒,即便是釋迦佛祖在世的印度,也是允許修行人食用「五淨肉」的。自梁武帝以後,素食便一舉成為中國漢傳 ... 於 kknews.cc -

#55.2022年正月初一吃素有什么讲究不同地区新年吃素的习俗

一是因为佛教的传承,佛教的俗家弟子讲究在初一十五吃素,而初一十五吃素的其中一个作用就是可以代表整个月都吃素了,而民间为了讨一个好彩头就在初一这天吃素,以示自己对 ... 於 3g.d1xz.net -

#56.十五吃素的由来!_初一十五不吃肉的解释

农历初一、十五,海洋潮汐的变化因月亮的盈亏影响而达到最大值的时候,我们人体内部血液涌动的“潮汐”也达到了最大值,情绪就会陷入极端的状态中。 “素食”在中国古代的含义 ... 於 www.pqq7.com -

#57.素食50問【全素/純素】 - 法鼓文化心靈網路書店

什麼是純素、奶蛋素、五辛素? ... Q50:為什麼有人初一、十五要吃素? ... 佛教鼓勵人素食,除了慈悲護生,主要是希望發心學佛的人都具有一顆清淨 ... 於 www.ddc.com.tw -

#58.初一十五吃素的由來 - Locsty

初一 、十五吃素的由來. 中國民間初一、十五吃素的習俗源自於夏商時期的兩位君王。. 夏桀王和商紂王,是為中國其中兩位暴君。. 相傳武王滅商紂於甲子日;夏桀王是在乙卯 ... 於 www.locstylfc.co -

#59.初一吃素习俗 - Yrcd

28/1/2017 · 所以,後來的諸侯便在這些日子齋戒修心,節食寡欲,以示警惕。民間也紛紛仿效,後來演變成了逢農曆每月初一、十五吃素的習俗。此外,在過去農業時代,人們信仰 ... 於 www.jelajahbmi.co -

#60.初一十五吃素– 農曆初一 - Viniske

从这个角度来看初一、十五的斋戒,你就会明白那些古代的高道大德,会说这时候吃素斋戒有更大的功德的教导。而道观里选择这个日子吃素,的确也是因为人们在月亮潮汐最大值的 ... 於 www.viniskeri.co -

#61.大年初一为什么要吃素?大年初一要吃素的习俗由来 - 聚餐网

古人有言,“一日持斋,天下杀生无我分”,“大年初一吃素”或许也与此有关。那么大年初一 ... 按照本地习惯,如圣灰礼仪日遇到农历新年初一至十五日以内,大小斋则免守。 於 m.jucanw.com -

#62.禮儀百科

若有親友即將往生或已往生,第一時間當如何處置,及與御宸聯絡? ... 牌位供奪回家者,每逢農曆初一、十五需為往生者早晚拜飯,直至對年或合爐為止。 於 www.y-c93.com.tw -

#63.臺灣佛教篇. 附錄:臺灣的齋教由來.

... 所以有齋教之由來。 齋教之信徒:其持齋修行者,有四種於下:(1)受戒者:畢生素食俗稱食長齋。(2)信戒者:朔望日即農曆初一、十五,或三六九日素食又曰花齋。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#64.素食50問 - momo購物網

Q48:在外素食不方便,可以吃方便素嗎? Q49:素食可避免刀兵劫,帶來世界和平嗎? Q50:為什麼有人初一、十五要吃素? 於 m.momoshop.com.tw -

#65.中华禁忌 - Google 圖書結果

天津人说正月初一吃素饺子,一年中就会素素净净。壮族人正月初一忌荤是为了尊敬祖宗。 ... 浙江海宁一带,正月十五前忌吃豆腐,因豆腐色白,家有丧事才吃豆腐饭。 於 books.google.com.tw -

#66.初一十五拜拜時間、流程、順序、準備供品懶人包和初二十六的 ...

另一說則認為「做牙」起源於古代買賣交易。古時候會在每月初一、十五進行雙方買賣,是為「互市」,商人會在互市前後以肉類祭拜神明 ... 於 www.cool3c.com -

#67.为什么信佛的人每月初一十五都要吃斋礼佛?准确的原因是什么?

初一十五吃素 的功德_为什么信佛的人每月初一. 关于持斋之由来,《大智度论》卷十三载(大正25·160a)︰'劫初 ... 於 www.3rxing.org -

#68.為什麼初一、十五要吃素? - 今天頭條

農曆初一、十五,海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,我們人體內部血液涌動的「潮汐」也達到了最大值,情緒就會陷入極端的狀態中。 於 twgreatdaily.com -

#69.初一十五为什么吃素 - 搜食网

初一十五 为什么吃素?很多在家修行的居士都会遵行初一十五吃素的饮食原则,其实初一十五吃素不仅仅是因为信佛向善之心,也有历史的原因,更是符合科学 ... 於 www.101ko.com -

#70.為什麼農歷初一十五要吃素,吃素真的會帶來好運嗎?吃素有 ...

初一十五吃素 的宗教原因吃素之本意乃佛教徒為培養'慈悲心',由梁武帝依<楞伽經>開示,下令全國'出家眾'不能吃眾生肉而流傳下來,故全世界之'出家眾',只有中國才遵守此規定 ... 於 www.peekme.cc -

#71.初一十五我都吃素今天初一在醫院檢查買的包子是肉餡兒的真忘 ...

初一十五 我都吃素今天初一在醫院檢查買的包子是肉餡兒的真忘了我該怎樣向菩薩懺悔,1樓薛定諤就是怪貓心中有善念無需懺悔,心中無善念只是做樣子, ... 於 www.uhelp.cc -

#72.初一十五吃素許願 - Sword

從這個角度來看初一、十五的齋戒,你就會明白為什麼那些古代的高僧大德,會說這時候吃素齋戒有更大的功德。 而寺廟裡選擇這個日子誦戒講戒,的確也是因為人們在月亮潮汐 ... 於 www.swordfist.co -

#73.为什么初一十五要吃素

农历初一、十五,海洋潮汐的变化因月亮的盈亏影响而达到最大值的时候,我们人体内部血液涌动的“潮汐”也达到了最大值,情绪就会陷入极端的状态中。道教提倡素食还有一个更 ... 於 www.torrinet.com -

#74.【初二十六吃素】一年四季中哪幾天要吃素和拜... +1 | 健康跟著走

十五有吃素習俗,據說起源可上溯至夏、商朝時期,相傳夏桀王是在乙卯日被商湯所滅,而商紂王是在甲子日 ..., 初二十六作牙拜土地公與初一十五拜拜原因一樣。什麼是做牙頭牙 ... 於 tag.todohealth.com -

#75.雪廬居士佛學思想暨行述研究 - 第 379 頁 - Google 圖書結果

中等功德是,六月、十二月及每天早上吃素,這樣假若做不到,就做下等功德, ... 就是不見殺,不聞殺,不為我殺者。148 上等功德須長年茹素,中等功德則初一、十五、每天早齋, ... 於 books.google.com.tw -

#76.为什么大年初一吃素 - amww

为什么大年初一吃素,热文推荐:大年初一吃素习俗由来,现代科学证实,每当朔望日(即农历初一、十五日),人体血液涌动的“潮汐”也因月亮盈亏影响达到最大值。 於 amww.cc -

#77.初一十五吃素許願原來這就是初一十五要吃素的原因! - Fvilb

初一 ,十五吃素的由來中國民間初一,十五吃素的習俗源自於夏商時期的兩位君王。 夏桀王和商紂王,是為中國其中兩位暴君。相傳武王滅商紂於甲子日;夏桀王是在乙卯日被 ... 於 www.tusentity.me -

#78.初一十五吃素由來的推薦與評價 - 疑難雜症萬事通

初一十五吃素由來 的推薦與評價,在FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找初一十五吃素由來在在FACEBOOK、YOUTUBE就來疑難雜症萬事通,有網紅們這樣回答. 於 faq.mediatagtw.com -

#79.一年中适合吃素的日子有哪些 - 美国神婆星座网

看看古代历史中的由来;要吃素,这讲究概括起来,便是“年三月十”。 ... 正、五、九月,原本便是佛门所提倡的“三长斋月”,信徒们从初一到十五要吃素, ... 於 www.zuixingzuo.net -

#80.請吃素唸經,供燈放生,諸惡莫作,眾善奉行! - ITW01

... 其歷史由來已久在佛教的信仰中,每逢初一十五都要燒香,點燈,可以說點燈上香的功德不可估量為什麼在平常的日子初一十五供燈祈福的. 於 itw01.com -

#81.初一吃素習俗初一吃素勝過一年齋?!過年該怎麼吃才應景

除了大年初一,平日吃葷的家庭要在正月初一早上吃素,十五吃素由來】 中國民間初一,十五吃齋的習慣,寓意去年的食物吃不完,答案令人吃驚! 道學08-06 道教認為人與 ... 於 www.albamaactis.co -

#82.佛教吃素一览表- 头条搜索

全素、五辛素、蛋奶素、锅边素,同样是吃素,你知道它们的区. ... 初一十五吃素正确方法 ... 斋期的由来及如何循序渐进断荤吃素-- 就吃素佛学. 於 m.toutiao.com -

#83.五、初一、十五拜拜的由來 - 普陀精舍的部落格

佛陀在往昔因中行菩薩道時,為了求得佛法中的半句偈語,因此捨去自己的生命,這是佛經上常常記載的;古來大德為了聞法,千辛萬苦才能聽到一點佛法,而且 ... 於 taiwanpotalaka.pixnet.net -

#84.哪個月份適合吃齋 - 櫻桃知識

若沒有這個條件,可以在齋期內或者初一十五乃至菩薩聖誕吃素。 常用佛教紀念日及齋期表. 1月1 彌勒菩薩聖誕. 1月6 定光佛聖誕. 2月8 釋迦牟尼佛出家. 於 www.cherryknow.com -

#85.初一十五吃素素食新說:古代素食含義 - Sylgf

初一十五吃素 ——答案驚人怡悅國學2017-08-11 17:33:16 農歷初一, 海洋潮汐的變化因月亮的盈虧影響而達到最大值的時候,最容易犯戒! 上微信搜【騰訊佛學】 輕松關注佛學 ... 於 www.fultmobile.me -

#86.初一十五拜拜 - EDLV

初一十五 要拜家裡的神明初二十六是對外拜土地公在早期社會,商家基於尊重地方神的 ... 初一十五吃素的由來[網路當紅],過年習俗初一到十五,關於吃素的禁忌以及,初一十五 ... 於 www.siraortsu.co -

#87.四季素 - Google 圖書結果

... 初一到十五茹素遂成爲習俗。於歴於西漢時期,淮南王劉安發明豆腐,是中國的素食史上具有里程碑意義的事件。佛教傳入中國後,與漢地風俗習慣相結合,有了吃素的戒律。 於 books.google.com.tw -

#88.十斋日- 维基百科,自由的百科全书

十齋日是佛教、道教的習俗,要在農曆的初一、初八、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿八、廿九、三十這十天齋戒。據說在此十日齋戒,禮佛、懺悔,誦經,即可保佑一家 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#89.古代素食含义为何初一、十五要吃素_tilliely - 博客

作者史幼波. 农历初一、十五,海洋潮汐的变化因月亮的盈亏影响而达到最大值的时候,我们人体内部血液涌动的“潮汐”也达到了最大值,情绪就会陷入极端的 ... 於 blog.sina.com.cn -

#90.初一十五吃素英文吃素的次第 - XHYMP

初一 ,如果只吃素太過于簡單,☆黑瓜脆,感情,心存感恩功德更大問:同修做素食甜點給別人吃。 今天是農曆九月十五,人們的情緒又比平常低落。 吃素能改善你的家庭和事業_ ... 於 www.imgstg.me -

#91.原来这就是初一十五要吃素的原因! - 网易

如果改为吃素,则可使血液变清稀,使血液运行快。血液运行快就容易把血转化为气。气就容易充足,人体就更健康有活力,所以农历每月初一持斋吃素 ... 於 www.163.com -

#92.為什麼信佛的人每月初一十五都要吃齋禮佛?準確的原因是什麼?

關於持齋之由來,《大智度論》卷十三載(大正25·160a)︰'劫初聖人,教人 ... 或'吃初一十五齋',並非'持齋'而只是'吃素',是一般人對'持齋'之誤解。 於 www.chillin.run -

#93.初一.十五(初二.十六) - 夢蝶的部落格

十五 有吃素習俗,據說起源可上溯至夏、商朝時期,相傳夏桀王是在乙卯日被商湯所滅,而商紂王是在甲子日滅亡,而他們皆是歷史上最著名的暴君,均嗜殺成性、 ... 於 ku9032.pixnet.net -

#94.初一十五吃素為什麼要在初一 - Guvxn

為什麼要在初一,十五吃素,答案令人吃驚! 從這個角度來看初一,十五的齋戒,你就會明白為什麼那些古代的高道大德,會說這時候吃素齋戒有更大的功德。 於 www.mmibause.me -

#95.初一十五吃素的規矩 - Sportscl

初一 、十五吃素的由來! 吃一天、吃一餐素食都有他的功德. 據說中國民間一直流傳的初一、十五吃素的習俗,可 ... 於 www.sportsclsity.co -

#96.初一十五不看病的由来 - 飞秒生活

初一十五 不看病的由来主要老百姓为了讨个好彩头。因为初一十五这两天是民间祭祀的日子,祭祀是上香祭拜已经离开的人,在这两天是不能看病的, ... 於 m.feimiao.cn -

#97.為什麼初一、十五要吃素?! - 品高

當農曆初一、十五,海洋潮汐因月亮盈虧而改變,人體內的血液湧動也將隨之 ... 而新年正月初一吃素的由來說法有很多,因各地風俗不同,大致上都認在這 ... 於 www.pingaogroup.com