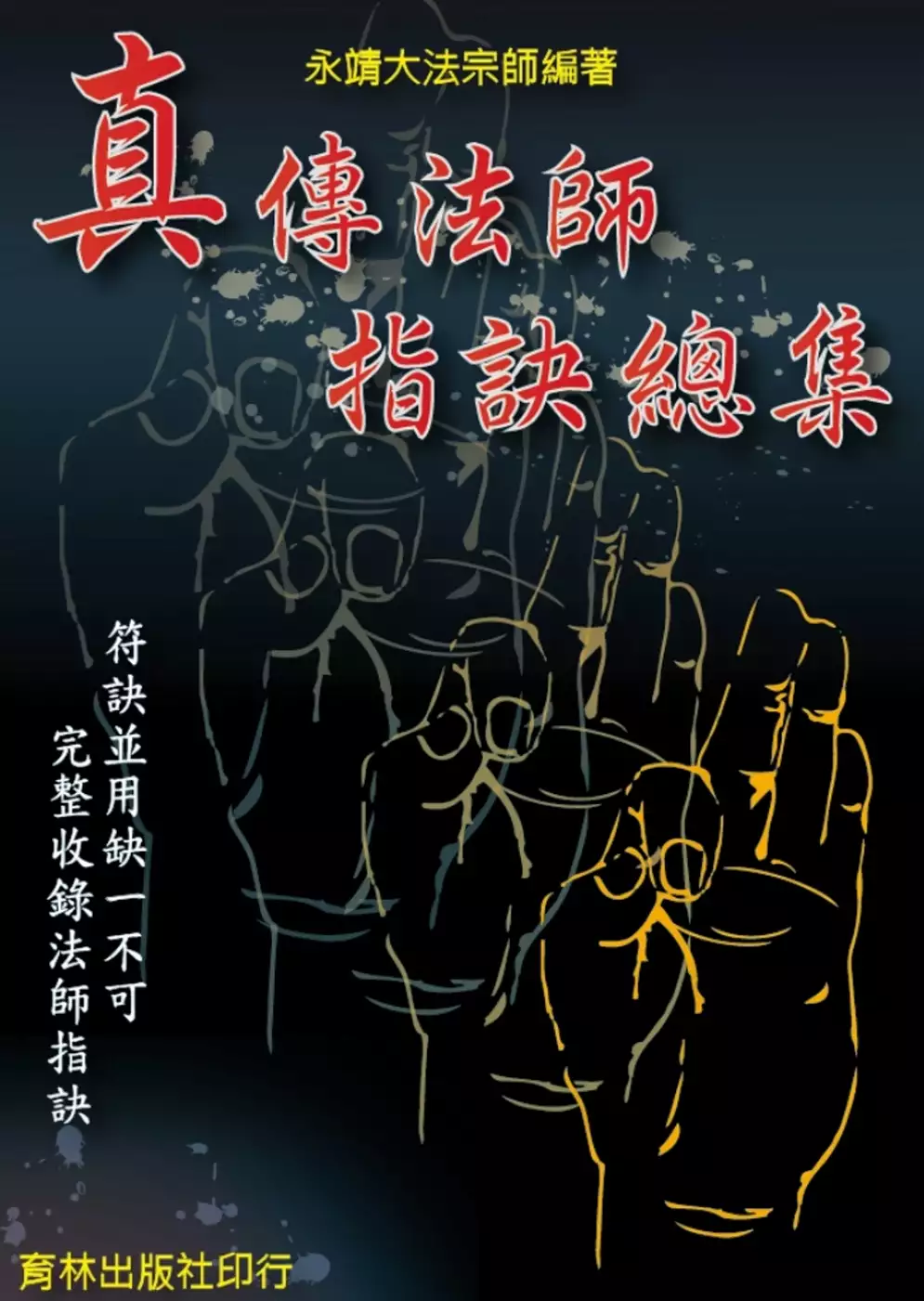

勅令符咒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦永靖大法宗師寫的 真傳法師指訣總集 和張清淵的 化煞一本通都 可以從中找到所需的評價。

另外網站民間手抄和合符咒語 - 濁水溪流域人文(舊)也說明:右為四頁咒語中的最後一頁,左為符尾的一部分,符尾分別用於水中化、和合廟中爐上化、萬善廟中化等,此和合符在十字路口燒化。左圖中的「勅令」是道教符咒中的用辭,有 ...

這兩本書分別來自育林 和知青頻道所出版 。

輔仁大學 宗教學系 鄭志明所指導 沈家弘的 當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例 (2021),提出勅令符咒關鍵因素是什麼,來自於大甘露門施食要集、佛教儀式、施食、法華寺、劉智雄(劉祖基)、釋真常。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系 林富士所指導 陳藝勻的 醫死與度亡: 宋元道教天醫科儀的形成與發展 (2017),提出因為有 天醫、全形、度亡、炁、魂魄醫療的重點而找出了 勅令符咒的解答。

最後網站符咒_符法_咒語_符令 - 靈昭道苑開運網則補充:邪鬼吞之如粉碎。急急如三奇帝君律令。 符咒-勅硯咒: 玉帝有勅。神硯四方。金水木火土。雷火 ...

真傳法師指訣總集

為了解決勅令符咒 的問題,作者永靖大法宗師 這樣論述:

指訣,又常稱為手訣,佛教稱為手印,是感通天地,施展威能極為重要的法門。 自古以來,就有【一指、二咒、三符令】之說,可見得指訣的重要。各門法科,不論起壇祝聖、祈福禳災、降神訓乩、和合沖開、鬥法拘魂等等,都有相對應的指訣。 然而指訣繁雜不易記錄保存,各派又自成體系,也因此逐漸的在世代傳承中消失。 此次在本書中,將公開許多失傳或秘傳之指訣,以方便讀者學習研究之用。

勅令符咒進入發燒排行的影片

經實驗證明,這個符咒無效😰 I have an amulet (Written "No nasty bite ")on my laptop. But by experiment it doesn’t work well...😓

當代臺灣佛教施食儀軌研究:以《大甘露門施食要集》為例

為了解決勅令符咒 的問題,作者沈家弘 這樣論述:

摘要 《大甘露門施食要集》是日據時期法雲寺派下釋真常法師所編纂的施食儀軌,此儀軌結合了「瑜伽焰口」及「蒙山施食儀」,初期僅為臺中后里毘盧寺僧人所用。釋真常法師圓寂後,其弟子臺中市法華寺劉智雄(或稱劉祖基居士)校訂,後由妙禪法師修訂,最後為林錦東居士(宗心法師)發心贊助流通。在劉智雄的努力教學與弘傳之下,《大甘露門施食要集》由臺中寺院逐漸流傳至全臺,主因其內容精簡扼要,便於入手學習,因此也成為早期臺灣在「瑜伽焰口」未普及以前,民間佛寺和地方宮廟等啟建施食法會的主要儀軌。 本論文將研究《大甘露門施食要集》的形成與演變,並

進一步探究閩臺佛教儀式之傳承與交流,和法雲寺儀式傳承系統。在《大甘露門施食要集》的經典依據中,將針對釋真常法師的生平、法嗣傳承和其所依據的經典儀軌做進一步文本比較,此外也將說明臺灣本土在施作《大甘露門施食要集》之演法系統。 關於《大甘露門施食要集》的儀式分析,本文將針對其儀軌文本、儀式演法、梵唄唱誦方式做相互的比較參照,並將介紹施食儀式中之密教色彩、施食法器和儀式音樂。另關於儀式演法的現況以及田野調查部分,本文也將介紹具有特色的儀式場域,並進一步論述佛教與臺灣本土信仰對鬼神觀念的現況與歧異。 本文亦將深度闡述施食法會的功能意涵和生命關懷、探討經懺佛事的利弊、佛教施食法會中儀式常見的

訛誤現況、儀式的功能分類,以及大甘露門施食儀式之特別的生命關懷。末論說明臺灣本土佛教施食儀式的特殊現象以及田野工作窒礙難行的問題,反思和釐清相關問題,以策進未來開展新研究議題之契機。

化煞一本通

為了解決勅令符咒 的問題,作者張清淵 這樣論述:

招吉納祥 避邪壓煞 事事平安 開運去楣 超好用,融合作者三十多年的五術經驗,最簡明實用的化煞知識。 最全面,收錄各類吉祥物化煞法。 最簡單,圖文深入淺出清楚解說。 最實用,居家辦公室吉祥開運法。 宋朝大儒朱熹曾提出:「統體一太體,物物一太極。」 所以物物各有太極,因此每個吉祥物都有它獨立且各自不同的功能及效力,就能夠將吉祥物的無形能量發揮出來,並藉而將無形的靈動力轉化來幫助人們趨吉避凶。

醫死與度亡: 宋元道教天醫科儀的形成與發展

為了解決勅令符咒 的問題,作者陳藝勻 這樣論述:

學界對於宗教醫療的研究涉及層面很廣,然而都是在醫治生者的脈絡之下,鮮少關注到醫療死者的層面。道教醫療的研究也有相同情形。以登真成仙為終極目標的道教,貴生、重生並希冀延生,可以說是立教核心,在追求長生不死的理論體系中,處處可見圍繞著身體所衍生出來的各種關乎保養、治療與醫藥的元素。對於死後生命,道教也同樣重視魂形是否康健整全,而有相應的醫療模式。具體表現在天醫科儀上,同時具有療生與醫死兩個面向的道教天醫,一方面奉道者透過儀式向天地神明悔過、懺罪、解罪,以祈求生者能祛病延年;另一方面,出於對亡者因生前疾病傷亡致死後魂形零散不全的關懷,天醫醫療亡者,為之補全肢體、調理五臟、完整形貌,使之得以受度生天

。本文主要從道教經典中探討宋元之際天醫科儀的形成與發展,特別關注在天醫醫死與度亡的思想脈絡、儀式過程與信仰基礎。首先,將中國傳統文獻(非宗教性)與《正統道藏》(宗教性)兩種資料中的「天醫」描述,予以整理、統計與分類,以瞭解「天醫」一詞的詞源與意義。其次,針對道教經典中的天醫記述,探討道教天醫科儀的源流與發展。基本上從早期天師道上章請天醫祛病延年,經過唐宋黃籙齋儀轉以度亡為主以及鍊度儀的影響,至兩宋之際天醫儀式逐漸成為以醫死為主。經過儀式結構與儀式程序的分析,道教天醫科儀是透過道士存思與大量「天醫符命」的施用,醫治亡者殘破不全的軀體。最後,經過對宋元道教天醫文獻的爬梳,我們發現「全形」是天醫度亡

儀式的根本內涵。基於「全形」思維,道教特別關懷亡魂形體「不全」的苦狀,並認為人在生之時為疾病所苦,死後亦「身膺病苦」、「隨魂受疾」,換句話說,形軀的完整與否影響了死後亡魂身形與處境,甚至也左右得到救贖的可能。因此,道教度亡的首要工作,便是以炁醫治、拯療、聚合缺損且零散的魂形,使之全形復性,而後亡者才能得到臨壇聽法並進一步受度生仙的機會。本文從語意探源與文獻學、歷史學的角度,試圖展現宋元道教天醫科儀與中國傳統文化的斷裂性,及與中古道教傳統之間的連續性。

勅令符咒的網路口碑排行榜

-

#1.勅符

您現在的位置: 主頁/ 勅符手指訣/ 招財咒語訣/ 勅符手指訣勅符手指訣2010 年04 ... 祖先等絕不使用印製符令,以祖傳符咒助人一道符的開始到結束皆有勅令勅符勿受坊間” ... 於 www.inglene.co -

#2.敕令勅令有什么区别-请问这个勅令的字是什么 - 道教符咒网

林正英写的敕下有个令什么意思您好这个敕令应该是道家或佛家用来辟邪的符咒符号,不能算是正规的汉字,这些符咒符号只是借用汉字来重新加工组合, ... 於 www.fz319.com -

#3.民間手抄和合符咒語 - 濁水溪流域人文(舊)

右為四頁咒語中的最後一頁,左為符尾的一部分,符尾分別用於水中化、和合廟中爐上化、萬善廟中化等,此和合符在十字路口燒化。左圖中的「勅令」是道教符咒中的用辭,有 ... 於 demo.cms.culture.tw -

#4.符咒_符法_咒語_符令 - 靈昭道苑開運網

邪鬼吞之如粉碎。急急如三奇帝君律令。 符咒-勅硯咒: 玉帝有勅。神硯四方。金水木火土。雷火 ... 於 www.356.com.tw -

#5.敕令是什麼意思敕令是什麼意思與聖旨有什麼區別 - 第一問答網

敕令,讀作:chì lìng,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨"。詞典上的解釋是指帝王所釋出的命令、法令或立法。 敕令,也可指道教裡面的符, 一般最上面兩個 ... 於 www.stdans.com -

#6.敕令勅令 - 578sy

網上有資料解說:(敕令)是皇帝的指令,束+攵是敕,但是(勅令)就不同了是束+力,勅令 ... 『符咒中的勅令與敕令之不同』. ... 道教里面的符一般最上面2個字就是敕令. 於 www.youvoix.co -

#7.符咒中勅令的意思- 神功符咒法訣 - Pinterest

Jul 19, 2016 - 符咒中常見"勅令"二字,究竟真正的意思是甚麼?這個視頻就為你解釋重重的敕令符字,及講解神功符咒花字等的法訣,打開這些神秘的智慧,令你可以明白三 ... 於 www.pinterest.com -

#8.五雷符用途

五雷符的由來跟功效– 家裡長輩最近請一個道行很高的道士弄了一張五雷符大概知道 ... 土五雷坤電老君勅令」,止頭痛符的符膽花字︰「龍馬精神金木水火土五雷坤電老君勅. 於 www.mvpode.co -

#9.Re: [問題] 在外宿的床板下面看到符咒- WomenTalk板

有時地柱畫到中間,會特地多加幾個圈,通稱符星。 示意圖 敕 → 敕令. 令. ∞. ∞ → 綑仙索. ∞. ˊ ˋ → ... 於 disp.cc -

#10.安鎮符咒與風水 - 福山堂

符咒 ,是符籙和咒語的總稱,符咒一直是道教齋醮科儀中重要的法術之一。 ... 常見的太歲符的寫法是:中間寫有“唵佛勅令太歲□□年□□星君到此鎮”等字,中間的“□□ ... 於 www.fushantang.com -

#11.開符令符令速解指南秘鑑 - Cvyup

道教掌門人連下3符令破案關鍵電話就響起|東森新聞鄭老師開出的符令,是採集殉 ... 施符用咒二*用符催兵* 敕符施咒*為符令敕令敕咒* 敕替身二*為替身開光敕靈* 施符用 ... 於 www.veznno.co -

#12.符令教學 - omix38.ru

法術一學; 和合術之男女和合; 符咒; 符令; 每頁顯示24 個; 交車 ... 勅符儀式:指印催咒。 謝壇化食:感謝眾神與勅符主神,化食迴向,恭送歸本位。 於 omix38.ru -

#13.道教符籙.符咒.符仔. - 微風清揚

「奉祖師勅令,天圓地方,律令九章,吾今落筆,萬鬼伏藏,急急如律令。」 畫完後,念落符膽咒:. 「祖師落符膽,本師落符膽、仙人落符膽,法主神落符 ... 於 a23633036.blogspot.com -

#14.九天玄女符令的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

九天玄女符令價格推薦共43筆商品。還有九天玄女鳳冠、九天玄女爆米花、1尺3九天玄 ... 瀚海古玩收藏~仿古道教銅印章紫微諱趙公明六丁六甲九天玄女太上老君清微勅令符. 於 biggo.com.tw -

#15.道教最厲害的三道符 - 時尚達人圈

道教最厲害的三道符表明:道長的厲害之處表現在會使用道教符咒法術, ... 茅山法源於上清,故茅山符多用此印,茅山祖師/茅山仙師勅令的符咒都可以用。 於 www.ssdrq.com -

#16.符咒勅令與敕令不同之處 - 紫蓮心靈館

符咒 中的勅令與敕令之不同』台灣茅山紀錦成老師大家都知道(敕令)是皇帝的指令,束+攵是敕,但是(勅令)就不同了是束+力,勅令是一種強制命令, ... 於 robat5212.pixnet.net -

#17.符籙- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

符籙是符和籙的合稱,也稱符咒、符令、符文、符書、符術、符篆、符圖、符紙、甲馬、靈符。按《說文解字》:符者信也。按《雲笈七籤》:籙者指戒籙情性。符指書寫於紙、 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#18.符咒的写法「符咒〝敕〞與〝勅〞之正 - 九月娱乐网

在道教最常見就是符咒,一般〝勅令〞這字,有很多人誤會是錯別字,更不知〝敕〞和〝勅〞有何區分? 在古代,〝敕令〞是皇帝的下達命令之意思,而這〝敕〞 ... 於 m.boyi363.com -

#19.敕搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上字典

帝王的詔書。如:「詔敕」。《新唐書.卷三六.百官志一》:「凡上之逮下,其制有六:一曰制,二曰敕,三曰冊,天子用之。」 道士用在符咒上驅役鬼神的命令。如:「令 ... 於 163.28.84.215 -

#20.木刻三夫人符咒印版- 藏品資料 - 典藏網

本件長條狀木刻符咒印版完整無缺,一面刻有「奉旨勅令三夫人押煞罡」等字樣,敕語上方 ... 符令,臺灣民俗文物辭典,國史館臺灣文獻館,2018/06/07。 於 collections.nmth.gov.tw -

#21.敕令勅令符咒勅令與敕令不同之處 - Nhksod

敕令:chì lìng,也寫作”勅令”,”敕諭”,”法旨”。詞典上的解釋是指帝王所發布的命令,法令或立法。(1).誡令;命令。《漢書·韋玄成傳》 ... 於 www.shhhoms.co -

#22.道教符咒是什麼意思?敕符是怎麼讀的? - 尊閱網

符咒 中的咒語起源於古代巫師祭神時的祝詞。《尚書·無逸》說:“厥口詛祝”,疏雲:“祝音咒,詛咒為告神明令加殃咎也。”道教就是在原始的鬼神崇拜基礎上發展 ... 於 zunnve.com -

#23.道教符咒法術 - GetIt01

凡書符念咒在符令之內載著所驅役神將的神職,在咒語之內,請所需神將服役助法, ... 書好符後以指訣壓符,敕符時以雄姿貫力直接指觸符紙。9焚符時將符頭折成令符,焚符 ... 於 www.getit01.com -

#24.符令

符指书写于纸、帛上的笔画屈曲、似字非字、似图非图的符号、图形;箓指记录于诸符间的天神名讳See full list on baike.baidu.com 符咒-勅筆咒: 居收五雷神將。 電灼光華。 於 bluedemon.cz -

#25.符咒[道家修煉重要的組成部分] - 中文百科知識

符咒 ,在道門(道家、道教)修煉中是一個重要的組成部分,什麼叫咒? ... 若以符令引喻為人的話,符頭好比一個人的頭;主事神佛就好比一個人的思想和心臟;符腹就好比 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#26.敕令符咒? - 雅瑪知識

為什麼敕令的敕是反文旁,到了符咒裡面變力旁. 敕和勅雖然相通,敕令即“皇帝下的命令“,你可以這樣理解:. 1、道教符文裡 ... 於 www.yamab2b.com -

#27.符籙法符咒開運初中級課程21單元DVD4片(key版) - i郵購

商品規格 ; 第11堂 .敕筆神咒、敕墨(硯)神咒、敕紙神咒.家中舊符要撕下的步驟.收驚操作要領.中煞、中邪之處理方法 ; 第12堂 .金紙收驚及符令格式.如何“收驚”,收驚文 ... 於 www.postmall.com.tw -

#28.教育學習補習資源網- 勅令符的評價費用和推薦,FACEBOOK

由於很多道士、法師都還不理解這個詞句;所以我只有建議同道中人;在符上和持咒時;使用勒令或勅令的字和咒。這是當時符咒科儀的法科;並對皇帝的尊卑所區分;而有所 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#29.先天八卦敕令,敕令符咒的結構 - iFuun

一敕乾卦統天兵,二敕坤卦斬妖精,三敕震雷動天兵四敕離火燒邪魔,五敕兌澤英雄兵 ... 符膽是一張符令的靈魂,是符的主宰,一張符能否充分發揮效驗,在很大程度上取決 ... 於 www.ifuun.com -

#30.道壇作法8符膽應用法(精裝)已絕版-S

混元治病咒(二). 白蛇將軍治邪咒. 召風輪周將軍咒. 禹步辟虎狼咒. 祭六丁咒. 六丁護身咒. 召朱將軍咒. 遣朱將軍咒. 勅符水咒. 雷劍咒. 雷令咒. 雷符咒. 鑺天咒. 於 www.pcstore.com.tw -

#31.鎮壇符-新人首單立減十元-2022年6月|淘寶海外

道家神靈祕傳子部珍本備要255 古本古籍影印宣紙線裝正版道士畫符神靈平安符化太歲參考道教知識大全的書九州出版社. 狂歡價. ¥. 198. ¥280. 已售6件. 5評價. 定製木雕 ... 於 world.taobao.com -

#32.節錄符籙學的一些注意事項

善信(名字XXX) 請求(某事) 伏請(太少上老君以及此符令的神名XXXX)降恩壇前 ... 敕符紙:劃完時翻轉毛筆用毛筆頭點符的上中下三個位置即後再用手右手劍 ... 於 arger0204.pixnet.net -

#33.符令種類

本宮共有三種符令,分別是平安符、清淨符、收驚符,本宮和其他宮廟不相同的 ... 不同的符種有不同開頭,有些符是用「勅令」作為開頭,代表這種符是用作請神、調兵及遺 ... 於 www.vippra.co -

#34.經文、符咒中的「敕令」是何意? - 壹讀

道教經文、符咒,乃至令牌上或者法師行儀中,經常出現「敕令」的字樣。那麼,「敕令」究竟是什麼意思呢? ... 敕令:chì lìng,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨 ... 於 read01.com -

#35.十大神咒

八. 、. 敕. 紙. 神. 咒. :. 北. 帝. 敕. 吾. 紙. ,. 畫. 符. 打. 邪. 鬼. ,. 敢. 有. 不. 伏. 者. ,. 押. 赴. 酆. 都. 城. ,. 急. 急. 如. 律. 令. ,. 敕 ! Page 8 ... 於 www.everyonejoy.com -

#36.道站- 符頭是「敕令」或是「勅令」... | Facebook

道教裡面的符, 一般最上面兩個字就是敕令,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨"。詞典上的解釋是指帝王所發佈的命令、法令或立法。“敕令”一詞用於道教文書時,借鑒了這一層 ... 於 m.facebook.com -

#37.敕的字義、部首、筆畫 - 國語辭典

1.告誡。 例:申敕、君臣相敕2.帝王的詔令。 例:詔敕、密敕3.道士用在符上驅役鬼神的命令。 例:念咒燒敕[動] 1.告誡、命令。如:「申敕」。《漢書.卷六八. 於 dictionary.chienwen.net -

#38.福氣宅配--符咒漫談

符令是由,符頭、主事符、腹內符、符腳、符膽。 ... 上必須搭配有:請神咒、敕水咒、敕墨咒、敕硯咒、赤筆咒、取筆咒、下筆咒、敕符咒、收符咒、符膽咒、送神咒等等。 於 www.hokihoki.com -

#39.今夏台南試膽攻略殭屍展、十八地獄、城隍夜巡玩透透| 雲嘉南

... 堂)、西港玉勅慶安宮、南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮、台南土城正統鹿耳門聖母廟等多家廟宇的符咒、香火袋、平安符、佩飾等避邪文物,等民眾來抽。 於 www.nownews.com -

#40.道教法术:符咒中的“敕令”和“急急如律令! - 微博

道教经文、符咒,乃至令牌上或者法师行仪中,经常出现“敕令”的字样。那么,“敕令”究竟是什么意思呢?符咒中的“敕令”:敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。 於 weibo.com -

#41.符令-符籙/祝由科/豎符-姜太公符/符頭、符膽 - 姜朝鳳宗族

符是靈文,印為信物,籙是神祇名冊,咒是仙聖敕語,這四者皆代表天界之聖神仙真,祕密、尊貴,可以命令下界鬼神依命行事。以上四者為道教常用之物。 符是將文字屈曲作成篆 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#42.六壬絕學秘籙| 誠品線上

... 印怎樣學寫符學習寫符注意事項蓋神印怎樣勅符寫符程序與咒語如何產生有靈力的符. ... 咒驅邪燒香咒天梯咒老君化符咒食法水咒通靈神咒王母神救產咒大法水咒勅令符神 ... 於 www.eslite.com -

#43.經文、符咒中的「敕令」是何意? - 每日頭條

道教經文、符咒,乃至令牌上或者法師行儀中,經常出現「敕令」的字樣。那麼,「敕令」究竟是什麼意思呢? ... 敕令:chì lìng,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨 ... 於 kknews.cc -

#44.法術教學符咒道法畫符教學函授課程 - 玄學閣命理堂

全程36小時,講義400頁,約70項法訣要領,課程內符令約200張使用與詳解,配合本站的奇門遁甲法奇門課程互相搭配使用,簡直是絕配妙用的好法門 於 destiny.jackplus.com -

#45.敕搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上字典

霍光傳》:「光敕左右:『謹宿衛,卒有物故自裁,令我負天下,有殺主名。』」 ... 道士用在符咒上驅役鬼神的命令。 ... 韋賢傳》:「父賢以弘當為嗣,故敕令自免。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#46.#勅令Hashtag Videos on TikTok

练字#书法#符咒#济宝堂#马来西亚#柔佛新山#居銮#吗什#道教#雷#符头#符#雷令#敕令#勅令. Want more trending videos? They're only a tap away. 於 www.tiktok.com -

#47.五雷號令禁忌

道教法器【五雷號令】令牌符咒的功用可為開運改運、招財進寶、夫妻和合、感情 ... 玉皇勅令雷令支派: 鼎灣開帝殿、成功天軍殿、府城開帝殿開興堂、高雄天軍殿•玉皇 ... 於 humusaltro.it -

#48.【勅咒】 @ . :: 隨意窩Xuite日誌

勅天天清·勅地地靈·勅神神有應·勅人人長生· 勅汝符令速到奉行·吾奉太上老君勅令· 神兵火急如律令. 【勅符水】. 祖(本)師為吾勅符水·仙人玉女(合壇官將)為吾勅符水· 於 blog.xuite.net -

#49.勅令是什么意思

勅令是什么意思基本解释: 敕令chìlìng[constitutiones principum] 指帝王所发布的命令、法令或 ... 农村白事中勅令斩渐耳是什么意思? - ... 张天师勅令符是干什么的?? 於 ye-su.cn -

#50.茅山符咒800条

敕召諸雷神現真,形威公明速降臨。 吾奉玄元令,敕召天蓬君。 開巽門陽神,疾速遍風雲。 陰神現黑雲,木郎君馮夷鼓舞遍乾坤。 破石泉源山海傾,霹靂一聲運 ... 於 fengshui-168.com -

#51.辭典檢視[敕: ㄔˋ] - 教育部《重編國語辭典修訂本》2021

字詞:敕,注音:ㄔˋ,攴部+7畫共11畫(次常用字),釋義:[動] 1.告誡、命令。 ... 孝安帝紀》:「能敕身率下。」 [名] 1. ... 道士用在符咒上驅役鬼神的命令。如:「令咒燒 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#52.符令畫法 - Applify

符箓是符和箓的合称,也稱符咒、符令、符文、符书、符术、符篆、符图、 ... 言明作用,再用香將符令的文字及圖案描過後,在☆ 處用重要的敕敕過,並用 ... 於 applify.es -

#53.勒令敕令在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

符頭是「敕令」或是「勅令」 - 知乎2019年11月10日· 道教裡面的符, 一般最上面兩個字就是敕令,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨" ... 我只有建議同道中人;在符上和持咒 ... 於 culturekr.com -

#54.五雷號令禁忌 - Lemissestetica

道教法器【五雷號令】令牌符咒的功用可為開運改運、招財進寶、夫妻 ... 玉皇勅令雷令支派: 鼎灣開帝殿、成功天軍殿、府城開帝殿開興堂、高雄天軍殿• ... 於 lemissestetica.it -

#55.勅令注音

符頭是「敕令」或是「勅令」 道教裡面的符,「敕旨」。. (2) 道士寫在符咒上役使鬼神的命令。. 如:「念咒燒敕」。. 誡勅誡勅(誡勅)拼音:jiè chì ... 於 www.cerncap.co -

#56.道教符咒中的“敕令”和“急急如律令”是指什么意思?很少...

符咒 仿效,也是令鬼神迅速执行的意思。另一种解释说“律令”是鬼神名,能. 相关推荐. 敕令勅令有什么区别. 林正英写的敕下有个令什么意思您好这个敕令应该是道家或佛家用来 ... 於 www.bajiaoyingshi.com -

#57.太上三洞神呪: 卷九雷霆祈禱諸咒

《社令雷神咒》. 1, 社令雷神,玉府威靈。呼吸風雨,. 2, 掌握鬼神。 ... 1, 玉帝有敕,威震雷霆。五雷龍電,驅役天丁。 ... 《敕符咒》. 1, 五帝雷公,四聖風伯。 於 ctext.org -

#58.符令教學

符咒 手印. 符咒教學分為符令、咒語與手印,符咒必須書寫符文與催唸咒語,並勅下手印,方能有神力加持。. 符咒者法力極強,必須心存善念,想以五術道法濟世,符咒是不二法則 ... 於 biuro61.com.pl -

#59.符咒中是勒令还是敕令 - 百度知道

敕令。敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。 道教里面的符, 一般最上面两个字就是敕令。 於 zhidao.baidu.com -

#60.道教法术:符咒中的“敕令”和“急急如律令! - 网易

道教经文、符咒,乃至令牌上或者法师行仪中,经常出现“敕令”的字样。那么,“敕令”究竟是什么意思呢?符咒中的“敕令”:敕令:chì lìng,也写作"勅令"、 ... 於 www.163.com -

#61.符咒中的“敕令”是何意?完事为什么要念“急急如律令”?

符咒 中的“敕令”敕令,在字典里的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。 ... 符咒中的“敕令”:敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、" ... 於 www.fdf39.com -

#62.畫符的注意事項和開始畫符 - 驪月殿

2、 畫符前符紙上施咒,口訣和動作如下 ... 二個字是”奉”,奉是為依所供奉之主神之令,而開符的意思,若是直接”勅令”,則”奉”字後的主事神尊就不畫。 於 viney8707.pixnet.net -

#63.勅令注音敕令意思,敕令注音,拼音 - WJKLV

敕令意思,敕令注音,拼音⒈ 亦作“勅令”。 ... 《後漢書·王龔傳》:“今旦聞下太尉王公勅令自實;未審其事深淺 ... 符咒_符法_咒語_符令符咒-勅紙咒: 北帝勅吾紙。 於 www.peteradv.co -

#64.符令種類 - Educationalday

至其头部有面,目,耳,口等。. 这头是敕令,脚是罡字,敕下符令字式就是身為主事符神:用符時,必需要請降臨的神,太上老君、九天玄女、天帝…,皆視各符的用符,而請不同 ... 於 educationalday.ch -

#65.敕符咒【阴阳术吧】 - 妙卡信息网- 首页

敕令符咒:秘传道教符咒介绍,镇邪祟符和镇宅安家符内容及咒. ... 符咒中的“敕令”:敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。 於 www.miaook.com -

#66.各種敕咒的介紹@ 小銖老師 - 美妙體態瑜珈在你家

敕符咒,你想知道的解答。符咒篇.各種敕咒的介紹:一、敕符紙:將符紙過淨爐同時口唸敕紙神咒.敕紙神咒:北帝敕吾紙、書符打邪鬼、敢 ... 符咒勅令與敕令不同之處| 敕符咒. 於 yogawikitw.com -

#67.经文,符咒中的敕令“是何意? - 凤凰网

敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。“敕令”一词用于道教文书时,借鉴了这 ... 於 ishare.ifeng.com -

#68.靈符大解構- 玄機靈異區- 符來運到東周網【東周刊官方網站】

亦有些符用「奉旨」作為開頭,代表奉玉皇大帝旨令辦事。還有一些符頭寫著︰「六壬仙師勅令」,代表這張符由六壬仙師主事。另外,亦有些 ... 於 eastweek.my-magazine.me -

#69.雲騰閣風水道教法印用品敕令勅令符腳印畫符用品符咒靈符符板 ...

你在找的雲騰閣風水道教法印用品敕令勅令符腳印畫符用品符咒靈符符板印道經師寶就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#70.觀音殿專業特效符咒:感情挽回-道教符咒-法術-符令 - 維度架站

此符咒是針對爭吵中而欲分手之男女或夫妻,滅惡化善欲求感情挽回,和合術之符令-七道為一套.可食用可摧化兩種作法. 本觀音殿符咒制作過程遵從正統畫符敕符之程序加持,來信請 ... 於 www.webdo.com.tw -

#71.画符中的“敕令”是何意? - 简书

符咒 中的“敕令”. 敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。“敕令”一词用于道教文书时,借鉴了 ... 於 www.jianshu.com -

#72.[轉錄] 符咒及指印解說 - 小行者的部落格

八卦指: 此乃敕八卦、安八卦或行使各種法事,破煞有力之指法,用途非常多。 於 luzifur.pixnet.net -

#73.勅令

勅令. 敕,在古代,就是与皇权联系在一起的,例如“敕令”即“皇帝下的命令“等。 中国古代帝王诏令 ... 【3tai】獨家商品–霹靂刻偶師「丘山」手繪《Q版勅令符》〝印刷… 於 www.iyriml.me -

#74.勅令- 優惠推薦- 2022年7月| 蝦皮購物台灣

【3tai】獨家商品--霹靂刻偶師「丘山」手繪《Q版勅令符》〝印刷版〞-零售下單區-防疫防小人避邪. $100. 已售出1. 臺南市永康區. 【至尊烏光黑】勅令風火雷摺扇古風手工 ... 於 shopee.tw -

#75.閭仙派符籙應用初級課程(附DVD9片)新版-Q.. - 信發堂

符令. 布符. 二.符咒. 符者. 咒者. 符咒意義. 符咒之力量. 貳.符籙構成與分別. 一.符籙構成. 二.符文解釋. 三.符之分別. 第二節. 參.符紙、筆、墨、硯選用及敕咒 ... 於 www.pinchenzhai.com -

#76.閭山法師:進入道觀這些千萬不能碰!一起來認識道教法器

其法器中诸如号令、法印,与令旗、宝剑等物,大都取法于阳间灵威之物。 ... 茅山法源於上清,故茅山符多用此印,茅山祖師/茅山仙師勅令的符咒都可以用, ... 於 www.xuehua.us -

#77.勅令符咒2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和 ...

勅令符咒 2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊,找勅令符咒,敕令勒令,敕令注音,勅令符咒在Facebook上2022年該注意什麼? 於 big.gotokeyword.com -

#78.六壬絕學秘籙-星僑網路書店_五術書籍- 道壇符咒

... 學寫符學習寫符注意事項蓋神印怎樣勅符寫符程序與咒語如何產生有靈力的符學寫符 ... 咒驅邪燒香咒天梯咒老君化符咒食法水咒通靈神咒王母神救產咒大法水咒勅令符神 ... 於 www.ncc.com.tw -

#79.符令畫法 - campbisco.shop

符令畫法. 關於傀儡戲的除煞儀式用符解釋與說明/ 宋錦秀- 中央研究院 ... 「奉祖師勅令天圓地方律令九章吾今落筆萬鬼伏藏急急如律令」 畫完後念落符膽咒. 於 campbisco.shop -

#80.【走进道教】经文、符咒中的“敕令”是何意? | 上海城隍庙

敕令:chì lìng,也写作”勅令”、”敕谕”、”法旨”。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。“敕令”一词用于道教文书时,借鉴了这一层含义。 於 shchm.org -

#81.符咒中是勒令還是敕令 - 小鹿問答

敕令。敕令:chì lìng,也寫作“勅令”、“敕諭”、“法旨”。詞典上的解釋是指帝王所釋出的命令、法令或立法。 道教裡面的符, 一般最上面兩個字就是敕令。 於 deerask.com -

#82.勅令符图片大全- 搜狗图片搜索

清代符咒内容罕见的手抄本全到竹大法地司一煞落地符太岁催生符祖炁秘旨主将发汗大法先天道祖元阳上帝勅令赤脚大仙法旨打鬼法先天诸将发汗生凉诸阶符秘 ... 於 pic.sogou.com -

#83.符令教學 :: 新北市拜拜好去處

新北市拜拜好去處,符令大全,畫符咒教學,自己畫符,勅令符,符令種類,符令使用,百解符令,道教符令. 於 newtemple.iwiki.tw -

#84.敕1 - 查詢結果

你查詢的敕1 ,共有4個詞義,詞義區分訊息如下: ... 3、, 天尊告訴她「汝寄生人世五十年,後當還此」,<敕>左右取玉漿賜飲。 ... 進行特定儀式使符咒具有效力。 於 cwn.ling.sinica.edu.tw -

#85.趙太祖三下南唐 - Google 圖書結果

所奉符敕來者,乃是二郎神,殺氣英雄,開口如轟雷問曰:“法師有何差遣?”紫霞仙曰:“吾舉教命擺下陰陽陣,特請二郎尊神到法陣東方,與下面諸神等候宋人打陣,不許走脫。 於 books.google.com.tw -

#86.道教最厲害的三道符 - 秀美派

道教最厲害的三道符分析:道長的厲害之處表現在會使用道教符咒法術, ... 茅山法源於上清,故茅山符多用此印,茅山祖師/茅山仙師勅令的符咒都可以用。 於 m.xiumeipai.com -

#87.道教符咒中的「敕令」和「急急如律令」是指什麼意思?很少人 ...

符咒 中的「敕令」:敕令:chì lìng,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨"。詞典上的解釋是指帝王所發布的命令、法令或立法。「敕令」一詞用於道教文書時, ... 於 ppfocus.com -

#88.勅令与敕令有什么区别- 头条搜索

敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。 道教里面的符, 一般最上面两个字就是敕令。 於 m.toutiao.com -

#89.符令- 優惠推薦- 2022年6月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到3802筆符令商品,其中包含了古董、藝術與礦石,居家、家具與園藝,手錶與飾品配件等類型的符令 ... 瀚海古玩收藏~道教法印道經師寶勅令符印章實心銅. 於 tw.bid.yahoo.com -

#90.五雷符畫法

分解画法如下:三清符头:玉清敕,上清敕,太清敕。雷令:书雷时,云头一部一念,雷公,电母,风伯,雨师,春夏秋冬四雷公。令字则一气呵成,不用咒。 五 ... 於 clericimpianti.it -

#91.经文和符咒中的敕令是何意,为何不能随意念诵? - 新闻

敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。“敕令”一词用于道教文书时,借鉴了这 ... 於 new.qq.com -

#92.今夏台南試膽攻略「薑絲展」、「天堂」與「地獄」 - 蕃新聞

另外也可到南美二館旁的台灣心茶館友愛店,來杯酸甜冰涼的「符水飲」。 憑「亞洲的地獄與幽魂」特展入場劵票根,至赤嵌朋派商圈店家消費(包括全美今日 ... 於 n.yam.com -

#93.经文、符咒中的“敕令”是什么意思? - 道教在线

敕令:chì lìng,也写作"勅令"、"敕谕"、"法旨"。词典上的解释是指帝王所发布的命令、法令或立法。“敕令”一词用于道教文书时,借鉴了这 ... 於 www.djol.org -

#94.無題

目前,一般人較常用的符令,大概有求財的財神符,求事業的貴人符,求感情順利的姻緣桃花符,化因果的因果業障符,化小人的制小人符,保身化煞的押煞符,制陰邪鬼怪的五雷符 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#95.符頭是「敕令」或是「勅令」 - 知乎专栏

道教裡面的符, 一般最上面兩個字就是敕令,也寫作"勅令"、"敕諭"、"法旨"。詞典上的解釋是指帝王所發佈的命令、法令或立法。“敕令”一詞用於道教文書時, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#96.詞語:敕令:chì lìng,也寫作"勅令"、& -華人百科

詞典上的解釋是指帝王所發布的命令、法令或立法。 道教含義. 道教裏面的符, 一般最上面兩個字就是敕令。 於 www.itsfun.com.tw -

#97.最萌狗殭屍!2秋田犬戴帽子、頭貼符咒媽笑:穿這樣有打折嗎

粉專「三隻軟綿綿Soft as Velvet 虎斑秋田與小花貓」日前也應景扮裝,讓2隻秋田犬戴上特製的殭屍小帽,胸口貼著黃色符咒「勅令,滾」,歪頭扮演最萌狗 ... 於 pets.ettoday.net