十二月令圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅智成寫的 地球之島 和羅智成的 《荒涼糖果店》X《地球之島》限量典藏親簽套組都 可以從中找到所需的評價。

另外網站圣诞节- 维基百科,自由的百科全书也說明:聖誕節,又稱耶誕節,是基督教紀念耶稣降生的節日定於12月25日,東方教會 則稱主顯節定於1月7日。其為基督教禮儀年曆的重要節日,部分教派會透過將臨期及聖誕夜來 ...

這兩本書分別來自聯合文學 和聯合文學所出版 。

銘傳大學 建築學系碩士班 徐明松、梁銘剛所指導 黃瑋庭的 陳其寬建築中的「游」與「留白」 (2020),提出十二月令圖關鍵因素是什麼,來自於陳其寬、游、留白、中國園林、現代建築、現代繪畫。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 藝術史研究所 林麗江所指導 唐啓翔的 明代四季山水圖卷研究 (2019),提出因為有 四季山水、四時山水、李唐、蔣嵩、吳彬、季如泰、沈士充、魏之克的重點而找出了 十二月令圖的解答。

最後網站十二月月令图.轴.清画院画.台北故宫博物院藏12P PDF格式百度 ...則補充:此清院本《十二月月令图》全套共十二幅,描写岁时,也就是一年自农历正月到十二月间,民间各种节令与习俗的风俗画。此套图轴可能由清乾隆初年宫廷画家 ...

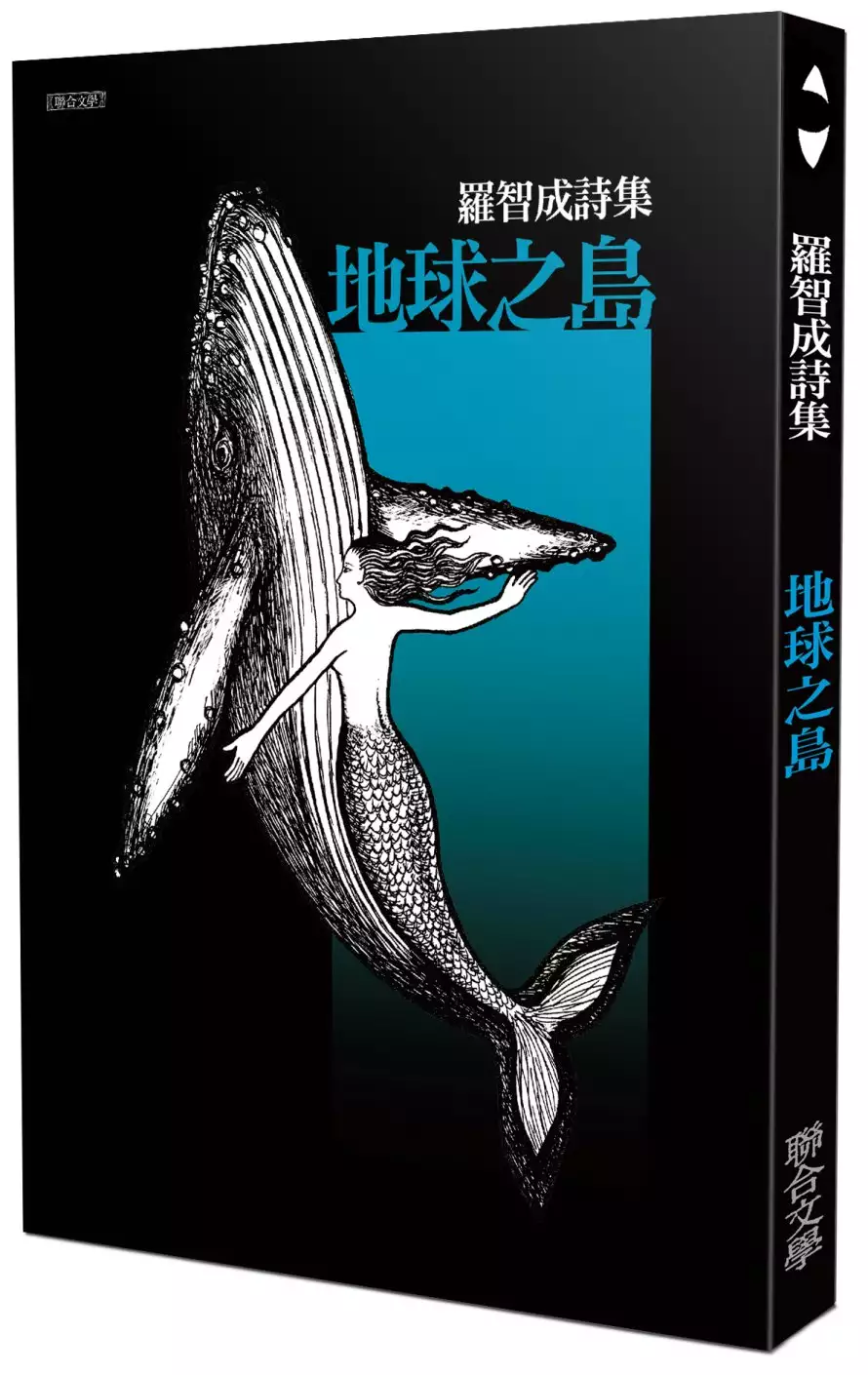

地球之島

為了解決十二月令圖 的問題,作者羅智成 這樣論述:

只有一個人的地球 我孓然佇立在月亮照射的赤道上 退潮時才露出海面的書桌前 本詩集分為兩輯:第一輯為「新絕句」的「地球之島」,充滿了詩人對於「後文明」或「泛生物」、「非文明」的想像。第二輯為「十二月令圖」的「月曆」,是根據當月在台灣這塊島嶼上長期積累的經驗與感受寫一首詩,再加以象徵化、季節化、月令化;是非常在地、非常本土的,而詩人更試圖把個人的感受或對當代文明的疏離,刻鏤在更為恆久的,這座島嶼的氣候、地形或更具普遍性的自然、人文環境的基本特質上。

十二月令圖進入發燒排行的影片

自100年度起,國立故宮博物院陸續推出清明上河圖等六系列故宮書畫之高解析動畫,統稱「古畫動漫」,以無接縫熔接技術將四台1080p Full HD高解析投影機,組成仿書畫長卷之長形螢幕光牆,讓觀眾置身8公尺寬的科技畫境中,體驗中國長卷繪畫之意境。

「古畫動漫」精選院藏六組書畫名品,包含明人出警入蹕圖、明仇英漢宮春曉、明文徵明倣趙伯驌後赤壁圖、清徐揚日月合璧五星聯珠圖、明人畫出警圖、入蹕圖、清院本十二月令圖。

由史料為發想之基礎,以忠於原作的動畫展演六件典藏作品的精彩片段。 長卷迷人之處在於單一畫作中同時呈現時空的階段性與連續性。由於長卷特殊的畫面比例,加上傳統東方的閱讀習慣,畫家構思圖面之際側重橫向關係,由右而左鋪陳,有時將不同時間點發生的情境同時描繪在同一卷軸上。

陳其寬建築中的「游」與「留白」

為了解決十二月令圖 的問題,作者黃瑋庭 這樣論述:

陳其寬是「建築師」,也是「周末畫家」,如華人傳統士大夫,業務之餘,以畫畫調劑身心。雙重身份使陳其寬的建築創作也融入繪畫,作畫也隨時召喚空間,且擁有深厚的中國文化底蘊、西承包浩斯思想,為華人傳統建築與傳統繪畫之現代化的思索開啟一條獨特的路徑。 本論文試對陳其寬一生的創作做綜合性的回顧與評析,專注在其生平、養成、建築與繪畫作品(建築為主、繪畫為輔)、職業生涯的偶發事件,甚而個性,以歷史的橫向與縱向脈絡比對探討,試揭示其與作品之關聯性與創作意涵。 研究方法以文獻、設計圖說收集和探究、實地探勘建築作品、訪談陳其寬友人、同事等做為分析和交叉比對的依據。因現有建築文獻多停留在東海時期,故收集探究

「後東海時期」建築作品和文獻是本研究的首要目標,接著撰寫主題式文章,做為正式論文的基礎論述,後亦探尋繪畫文獻,以更廣泛的探討。 內文主要分為三部分:首先,回顧陳其寬一生經歷。其次,歸納出「游」和「留白」兩個創作取徑,精選經典作品論之;其作品善用中國園林的「步移景異」、重視「虛」空間的處理,以虛實相涵之手法,創造可「游」之意境。最後是,陳其寬的創作哲學,其豐富生命歷程的投射,和儒道易思想,尤其是道家哲學的轉化,以及值得後世學習的建築遺產。 文末,比較約略同一時代、相似養成的王大閎和張肇康兩位華人建築師,討論陳其寬、王大閎、張肇康如何思考「東方」現代性的議題,亦顯示陳其寬創作的「邊緣性」。

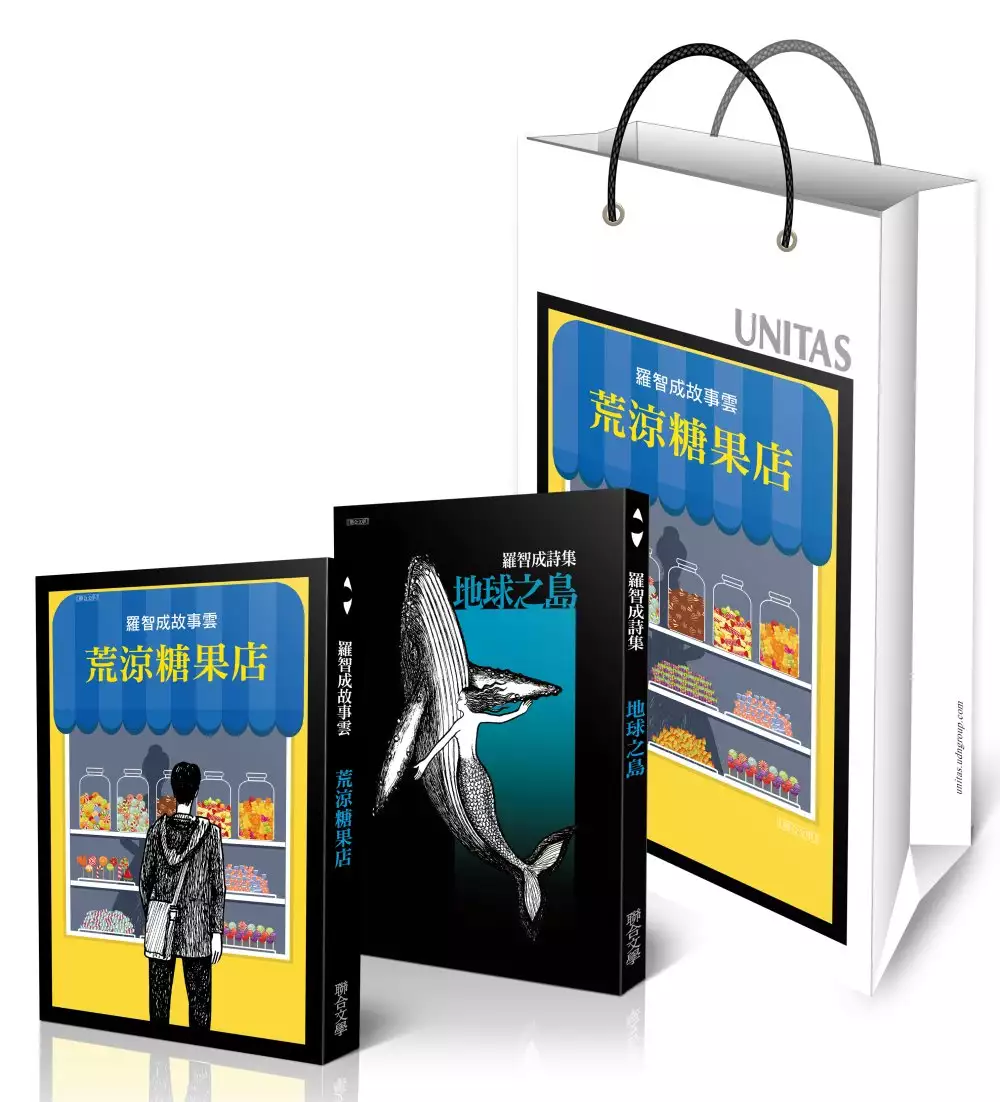

《荒涼糖果店》X《地球之島》限量典藏親簽套組

為了解決十二月令圖 的問題,作者羅智成 這樣論述:

荒涼糖果店,紙上開張 地球之島,再度公轉 親繪插圖,獨家設計雙書提袋 羅智成限量典藏親簽套組,華麗上市 內容物: 《荒涼糖果店》簽名版 《地球之島》簽名版 特製「荒涼之島」提袋 《荒涼糖果店》 在生命與死亡過度的地方, 假如有一家神秘的糖果店, 人們將在此註銷原先的記憶, 或者,甚至換上全新的記憶, 死亡或重生之旅是否不再令人畏懼? 詩人在文字裡寄託、留下令人牽掛的審美對象,就是《荒涼糖果店》最早先的構想,也是「故事雲」另一個新的實驗。 空間是「終極媒體」,因為你(讀者)已經在現場了,不再需要任

何媒介,就可以親身接觸、感受這個空間所傳達的訊息。 在這裡,詩人布置的空間是一座古城、一間糖果店、一處濱海的庭園。 這樣的特定空間裡會讓你聯想到什麼?想做甚麼?或預期發生甚麼? 倒推回去,就是你所接收到的訊息。 《地球之島》 只有一個人的地球 我孓然佇立在月亮照射的赤道上 退潮時才露出海面的書桌前 本詩集分為兩輯:第一輯為「新絕句」的「地球之島」,充滿了詩人對於「後文明」或「泛生物」、「非文明」的想像。第二輯為「十二月令圖」的「月曆」,是根據當月在台灣這塊島嶼上長期積累的經驗與感受寫一首詩,再加以象徵化、季節化、月令

化;是非常在地、非常本土的,而詩人更試圖把個人的感受或對當代文明的疏離,刻鏤在更為恆久的,這座島嶼的氣候、地形或更具普遍性的自然、人文環境的基本特質上。 《荒涼之島》提袋 獨家設計雙書提袋 材質:採用200p銅西上霧P,具防水功能 提手採用毛繩,並於穿毛繩的圓孔各加四個銀環扣。 尺寸:16*6*28.5cm 重量:45g 作者簡介 羅智成 詩人、作家、媒體工作者。 台大哲學系畢業,美國威斯康辛大學東亞所碩士、博士班肄業。著有詩集《畫冊》、《光之書》、《泥炭紀》、《傾斜之書》、《寶寶之書》、

《擲地無聲書》、《黑色鑲金》、《夢中書房》、《夢中情人》、《夢中邊陲》、《地球之島》、《透明鳥》、《諸子之書》、《迷宮書店》、《問津─時間的支流》等,散文或評論《亞熱帶習作》、《文明初啟》、《南方朝廷備忘錄》、《知識也是一種美感經驗》等。 羅智成的文字風格整體而言神秘、深邃、原創、多元。一方面以獨特的語法和驚人的想像力創造出各種文學勝境;一方面以精緻的自省與洞察力從容出入於自我意識的邊陲與核心。此外,他也擁有文學創作者少有的知性能量與思維訓練,又廣泛涉獵當代生活與文化議題,以進行他所謂「豐盛人格」的自我塑造。 ★羅智成官方粉絲團:www.facebook.com

/LOCHIHCHENG1955 《地球之島》序言 最初浮出海面的,是氣泡和稀釋的思想, 然後是喘著氣的笨拙身軀… 但我始終呆在水底, 流連於那被海水滋養並抵銷了地心引力而 整個舒張開來、神采奕奕的琉璃世界… 就這樣,好一陣子,我很喜歡造訪各地島嶼, 耽溺於裸身和氣候、水體接觸; 耽溺於陽光、沙礫和滿眼的綠意… 這些原始的體驗給了我一些想法: 在文明之前,一個人類個體對他所不熟悉的地球,會有怎樣的想像或理解?在文明之後呢?或者,某種「後文明」的思維將是何種面貌?它來自怎樣的知感經驗或知識基礎?對

那樣的心智想像,詩或文字可以怎樣來掌握或探索? 這些想法頗為吻合我此刻的「文明倦怠」和創作上的「加拉巴哥症候群」,於是,遂開始了「地球之島」的旅程,試圖從大自然、從比較生物性的視野,重新書寫這個星球和我們自己。 這些嘗試我在「夢中情人」其實已淺嚐過,特別是人類的生物本質與文明的情慾本質。其中,「我徒涉水深及膝的太平洋…」的意象,是從在斐濟的旅行記憶輾轉而來。當然,這樣一種「非文明」的觀點,本身必然也是人為的、另一種文明的觀點… 2009這一整年為聯合文學寫的「新絕句」專欄,基本上就是想進一步處理我這些「後文明」或「非文明」的想像。

至於執意創造四行一首的「新絕句」形式,主要是因為在這一時期我對形式、聲音或節奏重新有了初學者般的鮮明意識。我一直認為絕句或四行詩,應該就是中文詩最小的完整單位了,因為吟詠動作的完整,至少要包括音律和語意上一整套起承轉合的完成,以及一正一變的兩組句式或對仗(couplets)。但在「地球之島」我刻意以某種世故又率性的方式,來演練我對於這個基本詩型的想像。 詩集中的第二卷「月曆」,是2008年我在幼獅文藝上的詩作專欄:在那年的每一個月,我都根據當月在台灣這座島嶼上長期積累的經驗與感受寫一首詩,再加以象徵化、季節化、月令化。它其實是非常在地、非常台灣的,但是我試圖把個人的感受或對當

代文明的疏離,刻鏤在更為恆久的,島嶼的氣候、地形或更具普遍性的自然、人文環境的基本特質上,所以它比較不像「月記」或紀錄,比較像月曆或月令圖… 這兩輯作品的共同點,除了都是來自專欄的結集,大概就是:這幾年我比較有意識地為我的文明反思與個人知感經驗,尋找某種比較中性、客觀的修辭、比較生物學或自然科學的視角。但是細心的讀者一定會注意到,即使如此,在我的詩作中慣有的「末世氛圍」依舊四處瀰漫。「月曆」固然如此,「地球之島」更是由上述的「非文明意象」主導敘事情境。本來,大自然或非文明意象就有「前人類」、「後人類」或「文明消失」的意涵,這樣的意涵甚至讓「地球之島」有點像「末日書寫」。

如果這樣,我必須承認,那是有意為之的。 始終,「末日」就暗喻著「文明再生」, 那是詩人或祭司對現世最深情的,詠嘆… 忍不住一提的是,作為一個艱深美學的追索者,我總會本能地戒備著那些動輒把生態關懷、自然寫作或原初主義懷舊情懷視為詩創作命定腔調或主要價值依歸的廉價衝動。 媚俗的高調和弱智的言談令人窒息,我們正被逼著出走, 去堅持意識的清明、語言的潔癖、去尋訪知識,去想像新天地…回過頭看,把視野拉開,人類真的很小,地球真的不大…

明代四季山水圖卷研究

為了解決十二月令圖 的問題,作者唐啓翔 這樣論述:

吳彬的《山陰道上》(上海博物館藏)以其奇幻和變形山水有名並富有吸引力。然而,此長卷的畫面中亦有四季的描繪,相對而言則較少被關注。另一方面,大都會博物館近年亦展出了一幀傳為李唐的明初四季山水圖卷。除了上述兩幅作品,事實上在明代仍存在著其他以四季山水框架的手卷。明代的四季山水圖卷似乎頗為複雜。這些繪畫呈現了不同的風格、類型和主題,當中可以有追溯至宋代的傳統,但同時也有創新性的表現。不同畫派的有名畫家包括蔣嵩、吳彬、沈士充和魏之克也曾在他們的創作中採用此一主題,但相關的研究和討論在過去並不充份。因此,本論文將從現存的明代畫作中去重新發現以四季山水為主題的手卷,嘗試重新梳理從明初到晚明這些繪畫的風格

和類型,用另一個角度重新認識明代的藝術世界。

十二月令圖的網路口碑排行榜

-

#1.出庭應訊| 特朗普否認34項偽造商業紀錄罪法官押後至12月4日 ...

美國前總統特朗普當地時間周二(四日)到紐約曼哈頓刑事法院,就涉嫌向成人片女星支付掩口費而被大陪審團起訴,向檢察官投案,包括打指模,之後提堂, ... 於 www.orangenews.hk -

#2.十二月令圖

清院本《十二月令圖軸》 台灣故宮博物院藏縱175.0 公分,橫97.0 公分絹本淺設色畫圖中雖未題作者姓名,從筆墨觀察,應是清代畫院中唐岱、丁觀鵬等人 ... 於 www.slideshare.net -

#3.圣诞节- 维基百科,自由的百科全书

聖誕節,又稱耶誕節,是基督教紀念耶稣降生的節日定於12月25日,東方教會 則稱主顯節定於1月7日。其為基督教禮儀年曆的重要節日,部分教派會透過將臨期及聖誕夜來 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.十二月月令图.轴.清画院画.台北故宫博物院藏12P PDF格式百度 ...

此清院本《十二月月令图》全套共十二幅,描写岁时,也就是一年自农历正月到十二月间,民间各种节令与习俗的风俗画。此套图轴可能由清乾隆初年宫廷画家 ... 於 www.byzhihuo.com -

#5.王品瘋美食

背景圖. 全新升級。完美體驗. 餐飲界首創最好用的App. 標籤icon 點食成金筆筆變現金. 選單卡. 標籤icon ... 十二月 2022 ... 三月 2023. 10. 春日好食光. 三月 2023. 於 wowfoods.wowprime.com -

#6.國文天地300期:總目暨分類目錄 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

... 職官典第3卷5期(總29期)1987年10月編輯部十二月令圖:九月詹海雲震古鑠今一通儒──顧炎武的學術思想鮑國順不信鬼神信自己──荀子的天人思想姚榮松破音字「食」, ... 於 books.google.com.tw -

#7.博客來-臺灣十二月令圖

書名:臺灣十二月令圖,語言:繁體中文,ISBN:9789578491762,頁數:190,出版社:常民文化,作者:劉還月,出版日期:2001/06/08,類別:人文社科. 於 www.books.com.tw -

#8.南院展出故宮月令圖揭宮廷秋冬生活 - 人間福報

【記者江俊亮嘉義報導】時序入冬,故宮南院歲末「人氣國寶」展,自二日起展出秋冬國寶〈月令圖〉,揭祕北方宮廷的秋冬生活,其中有十一月彌陀誕辰, ... 於 www.merit-times.com -

#9.十二月月令圖一月(S) - 故宮精品網路商城

清朝的院本十二月令圖,畫上並未簽署作者的姓名,但從筆墨的習慣來判斷,可能還是唐岱丁觀鵬那幾位畫家合作的。畫的主題,在描繪一年十二個月中,民間生活情形。 於 www.npmshops.com -

#10.十二月月令图 - 光明之门

清院本《十二月月令图》全套共十二幅,描写岁时,也就是一年自农历正月到十二月间,民间各种节令与习俗的风俗画。此套图轴可能由清乾隆初年宫廷画家 ... 於 www.gmzm.org -

#11.十二月月令图.轴.清画院画.台北故宫博物院藏 - 全球珍藏

这是一套十二幅描写岁时,也就是一年自农历正月到十二月间,民间各种节令与习俗的风俗画。画家没有落款,也没有写上年份,但根据学者研究,可能是清朝 ... 於 collection.global -

#12.古畫動漫 十二月月令圖(三) | 法輪大法正見網

自100年度起,國立故宮博物院陸續推出清明上河圖等六系列故宮書畫之高解析動畫,統稱「古畫動漫」,以無接縫熔接技術將四台1080p Full HD高解析投影機 ... 於 big5.zhengjian.org -

#13.十二月令图 - Taobao

去哪儿购买十二月令图?当然来淘宝海外,淘宝当前有216件十二月令图相关的商品在售。 於 www.taobao.com -

#14.《嘉縣》故宮南院展「月令圖」 翠玉白菜助陣- 生活 - 自由時報

故宮南院人氣國寶展搭配歲末展期,昨起展出三幅國寶級清朝「月令圖」,介紹北方宮廷的秋冬生活,人氣展件「翠玉白菜」也回歸展出,展至明年一月二十三 ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.毒品危害防制條例 - 全國法規資料庫

製造、運輸、販賣第四級毒品者,處五年以上十二年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬 ... 少年法庭)應先裁定,令被告或少年入勒戒處所觀察、勒戒,其期間不得逾二月。 於 law.moj.gov.tw -

#16.陸地位動搖?這國5G手機潛力驚人台美晶片一哥新戰場- 上市櫃

九二億台,年減十六.五%,但仍略高於疫情前水準,而最新公告三月IT面板價格則持平,由於PC產業進入庫存調整時間 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#17.EP24|跟著節氣嗨整年!熱鬧《十二月月令圖》 宮說宮有理 ...

有四季的景致、有時令節慶的歡樂與民眾百態,《清畫院畫十二月月令圖》是清宮畫院的集體 ... 熱鬧《十二月月令圖》 宮說宮有理-國立故宮博物院National Palace Museum. 於 podcasts.apple.com -

#18.清院本十二月令图——古代名画欣赏 - 油纸伞

《清院本十二月令图》是我国古代著名的工笔名画,描画了十二个月中民家之生活情景,并不完全依据故事。《十二月令图轴》利用具有透视观念的复杂建筑,将画面空间分割出 ... 於 www.gdyzs.com -

#19.清畫院畫十二月月令圖十一月軸 - 中國故宮文物

藏品類型, 繪畫. 作品號, 故-畫-003116-00000. 品名, 清畫院畫十二月月令圖十一月軸. 作者, 0. 書體, 0. 色彩, 設色,青綠. 裝裱形式, 軸. 創作時間, 0. 數量, 一軸. 於 chinapalacemuseum.com -

#20.故宮南院「人氣國寶展」 清畫院畫十二月令圖深度導覽- YouTube

國立故宮博物院南部院區「人氣國寶展」110年精選展件〈清畫院畫 十二月令圖 〉 十月、十一月、十二月深度導覽。講者:邱士華(國立故宮博物院書畫文獻處 ... 於 www.youtube.com -

#21.艺文丨《十二月月令图·九月》:赏金碧山水,度重阳佳节

今天这幅清朝画院画家共同绘作的《十二月月令图·九月》,我们一起共享。在为数不多和重阳节有关的画作中,此画是很具代表性的。 清画院画《十二 ... 於 new.qq.com -

#22.12月令圖古畫郵票- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年4月

12月令圖 古畫郵票價格推薦共43筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#23.昆西瓊斯《Q的十二個音符》:如果我讓負面意見阻礙我

全球知名流行音樂製作人Q,打造麥可・傑克森等知名歌手暢銷國際,引領世界流行樂壇。同時他也是小號演奏家、作曲家,更打造史上最暢銷音樂專輯(麥 ... 於 www.thenewslens.com -

#24.4月5日財經早餐:美數據疲軟強化美聯儲放緩加息押注

4月5日財經早餐:美數據疲軟強化美聯儲放緩加息押注,金價站上2000美元/盎司大關創三十二個月新高. 於 hk.investing.com -

#25.上巳修禊_十二月令圖的三月景 - 吳文彬

淸,院畫十二月令圖,三月,寫上巳修禊,仍依園囿格局構圖,以一牆分隔,右爲樓閣屬於內宅,左爲曲水流觴。 樓閣爲內… 於 rememberwwb.wordpress.com -

#26.故宮精選名畫清院本十二月令圖黃金畫純金畫純金箔畫可吊掛 ...

原價$7200,優惠$3600,限時再打95 折,只要$3420!清院本十二月令圖純金畫尺寸:長29.5cm×寬20cm 材質:單面純金99.9% 含框尺寸:長46cm×寬36cm×厚2cm 利用. 於 www.pcone.com.tw -

#27.賞金碧山水度重陽佳節 十二月月令圖九月

從那時起衍生了重九登高辟邪的風俗,人們在這一天出遊賞景、登高遠眺、觀賞菊花、插茱萸、吃重陽糕、飲菊花酒等等。 清畫院畫《十二月月令圖.九月》局部 ... 於 www.epochtimes.com -

#28.風評:綠朝升官圖—躲過風頭又是一尾活龍 - 風傳媒

20210419-行政院前發言人丁怡銘去年11月因「萊牛肉麵. 行政院前發言人丁怡銘(右)因「牛肉麵之亂」下台,旋即前行政院長蘇貞昌(左)聘其擔任月薪12 ... 於 www.storm.mg -

#29.《十二美人圖》研究

陳韻如〈時間的形. 狀——〈清院畫十二月令圖〉研究〉一文提到此套加入清朝帝王圖像,理應為雍正皇帝生前的. 創作。同註34,頁113。 35(清)高士奇,《金鰲退食筆記》,卷下 ... 於 art.ncu.edu.tw -

#30.《十二月令图轴》 清院本 - 给面小站Geimian.com

清院本《十二月令图轴》 馆藏:中国台湾故宫博物院,系绢本,浅设色画。 原作尺寸:纵175.0公分,横97.0公分。图中虽未题作者姓名,从笔墨观察,应是 ... 於 www.geimian.com -

#31.2023連假行事曆超攻略:1圖秒懂過年/國定假日/補班如何爽放 ...

2023年24節氣農曆、國曆對照表 ; 雨水, 癸卯(兔)年農曆正月廿九號, 2023年02月19日 ; 驚蟄, 癸卯(兔)年農曆二月十五號, 2023年03月06日 ; 春分, 癸卯(兔)年農曆二月三十號 ... 於 www.edh.tw -

#32.[交換] 故宮十二月月令圖- 看板postcrossing

標題[交換] 故宮十二月月令圖. 時間Sun Mar 26 00:36:25 2023. (圖多注意) 上個月連假去了生平第一次個故宮,我個人最喜歡的是貴冑榮華和琺瑯彩瓷特展,都算長期展,很 ... 於 www.ptt.cc -

#33.宮廷版優雅家居生活指南:清《畫院畫十二月月令圖》

《畫院畫十二月月令圖》能夠讓12件立軸擁有傾斜度一致的地平面,與清代宮廷繪畫吸納應用了西方傳教士引入的單點透視法關係密切。 於 artouch.com -

#34.雍正十二月行樂圖研究 - Airiti Library華藝線上圖書館

本論文以《雍正十二月行樂圖》為研究重心,希望對該畫作一深入的認識與探討。本文主要分為三個部分,第一部分是說明月令的傳統、月令圖的產生與現存的繪畫作品。 於 www.airitilibrary.com -

#35.【小二画唠】国画赏析之《十二月令图》作者:清代,清院本

今天我们要讲的就是《十二月令图》里面的第六个月份。 这个时候差不多是一年中最热的时候,那这个时候古人都会做什么有趣的事呢? 画中就画出了这些 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.〈紐約匯市〉DXY貶至兩個月低點英鎊暌違十個月登上1.25美元 ...

反映Fed 利率預期的美國2 年期公債殖利率,周二下跌12 個基點至3.86%。該利率在3 月暴跌近74 個基點,是2008 年1 月全球金融危機期間以來的最大月跌幅 ... 於 news.cnyes.com -

#37.小編特搜-【清畫院畫十二月月令圖(農曆 ... - Facebook

小編特搜-【清畫院畫十二月月令圖(農曆十二月) 軸】 Start of Winter Special-【Activities of the Twelve Months (The Twelfth Lunar Month)】 Court artists, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#38.十二月令圖古畫郵票,台灣郵票,三十年郵藏品拍賣目錄,集郵

【古畫專題】591021-十二月令圖古畫12枚全四方連-14000元、大全張整套-42000元,單套一組-2800元,本頁全部58000元。 · Last update 10th May.2013,【凱格達多媒體製作0939- ... 於 sk360vr.com -

#39.雍正十二月行乐图轴 - 故宫博物院

《雍正十二月行乐图》轴,清,绢本,设色,纵188.2厘米,横102.2厘米。 本幅无款印。 这是一组表现雍正皇帝日常生活的作品,按春、夏、秋、冬四季12个月的顺序排列, ... 於 www.dpm.org.cn -

#40.清畫院十二月月令圖四月(mini) 畫心 - 臻印藝術

清畫院十二月月令圖四月(mini) 畫心 ... 農曆四月,牡丹花和玉蘭花都抽條怒放。名園賞花,便成了此時最好的消遣﹔而雨,在此時也時飛時止。男男女女,戴著傘,頂著笠,在花叢 ... 於 www.giclee.com.tw -

#41.特072 十二月令圖古畫郵票12全原膠;總共2套一起出售

特072 十二月令圖古畫郵票12全原膠;總共2套一起出售,品項狀況如照片所示! | 於 tw.bid.yahoo.com -

#42.清院本十二月令圖軸_百度百科

清院本十二月令圖軸:圖中雖未題作者姓名,從筆墨觀察,應是清代畫院中唐岱、丁觀鵬等人合作的作品。描畫十二個月中民家之生活情景,並不完全依據故事。《十二月令圖 ... 於 baike.baidu.hk -

#43.清院畫十二月令圖(七) 郵票/ 十二月令圖古畫郵票 - 旋轉拍賣

在高雄市(Kaohsiung),Taiwan 購買清院畫十二月令圖(七) 郵票/ 十二月令圖古畫郵票. 於郵票及印刷品中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#44.中華民國一百一十二年政府行政機關辦公日曆表

文號:中華民國111年6月7日行政院院授人培字第1113026663號函. 辦公日曆表圖檔.jpg. 摘錄「紀念日及節日實施辦法」部分條文. 103年6月11日台內民字第1030182404號令 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#45.古畫動漫 清院畫十二月令圖 - 台北活動大集合

古畫動漫─清院畫十二月令圖 ... 自100年度起,國立故宮博物院陸續推出〈清院本清明上河圖〉等一系列故宮書畫之高解析動畫,統稱「古畫動漫」,以無接縫熔接技術將多台1080p ... 於 tpe.tainanoutlook.com -

#46.清院畫十二月令圖郵票- 人氣推薦- 2023年4月| 露天市集

清院畫十二月令圖郵票網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。郵票首日封清院畫十二月令圖蔣公古畫古玩郵票故宮珍藏1970 年代古文物罕見清院畫十 ... 於 www.ruten.com.tw -

#47.拼圖~1000片十二月令圖:四月

Pintoo,2011 這款的色彩豐富多了~我喜歡^^ 四月的圖其實很漂亮! 十二月令圖包裝醜歸醜,拼片密度很渣實<相關拼文& 於 icecore.pixnet.net -

#48.《十二月令图轴》中国台湾故宫博物院藏 - 网易

《十二月令图轴》利用具有透视观念的复杂建筑,将画面空间分割出好几个不同的区域,再分别将当月可以进行的数项代表活动填入其中。这种分块处理活动的方式,整体看来并无 ... 於 www.163.com -

#49.清院画《十二月令图》(台北故宫博物院藏) - 搜狐

清院画《十二月令图》(台北故宫博物院藏) ... 这是一套十二幅描写岁时,也就是一年自农历正月到十二月间,民间各种节令与习俗的风俗画。画家没有落款,也 ... 於 www.sohu.com -

#50.清院畫十二月令圖一月 - 踩寶集

原來十二月令圖不是民間的畫師所繪,而且很罕見的,沒有畫家的落款,也沒有年份,根據學者研究,可能是清朝乾隆初年,由皇帝指派四位畫家,每人畫三幅月令 ... 於 trauminderwelt.blogspot.com -

#51.【桃園文選】屏風山的高冷與溫柔

松針營地是很棒的露營天堂,自從去年一月十日開放住宿後,人潮絡繹不絕。圖: 陳文發攝. 微風在林裡閒逛,蝶兒於溪畔遊蕩,所有的植物皆依例循規,所有 ... 於 tyenews.com -

#52.清代院本《十二月令图轴》上- 博客| 文学城

图中虽未题作者姓名,从笔墨观察,应是清代画院中唐岱、丁观鹏等人合作的作品。描画十二个月中民家之生活情景,并不完全依据故事。《十二月令图轴》利用 ... 於 blog.wenxuecity.com -

#53.《故宫知时节》:带你解读紫禁城的七十二候 - 澎湃新闻

这是该版本的《月令图》册的首次全面展示,《月令图》封面处为南宋夏圭款,经故宫专家考,应为明代佚名画家所绘。虽不是名家名作,但其完整地、以图文并茂 ... 於 www.thepaper.cn -

#54.台北故宮古畫動漫 清院畫十二月令圖 - 突破2188000 次瀏覽點擊

故宮一樓故宮書畫之高解析動畫,原來一直是放清明上河圖,於2019/09/26起已經換展為古畫動漫─清院畫十二月令圖。 「古畫動漫」精選院藏書畫名品, ... 於 mr117119.wordpress.com -

#55.特072 12月令圖古畫郵票 - 中華郵政

續選故宮博物院珍藏之清院畫12月令圖印製古畫郵票。此項郵票全套12枚,分別以陰曆12個月中民家生活情景為圖案,分4輯發行,每輯3枚,除其中以陰曆10月、11月、12月月令 ... 於 www.post.gov.tw -

#56.最新消息| 公益財團法人日本台灣交流協會

年末年初(12/29~1/3)休所公告. 2022.12.27. 通知台北高雄. 新暦元旦及農暦春節假期前後簽證業務相關作業之説明. 2022.12.27. 活動照片高雄. 於 www.koryu.or.jp -

#57.《十二月月令圖二月》:日日春光斗日光 - 華新要聞

這幅《十二月月令圖二月》,放眼望去,在農曆二月的園林內外,佈滿了正在綻放的花朵,這花朵已從“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”的梅花, ... 於 newmediamax.com.tw -

#58.聆聽世界音樂童話繪本高市圖大寮分館送柴可夫斯基到永芳國小

12 小時ago 中華海峽兩岸. 【記者張永漢/高雄報導】為了鼓勵多元閱讀,高雄市立圖書館大寮分館與永芳國小於3月31日上午10時至11時,合辦「聆聽世界音樂童話繪本」 ... 於 enn.tw -

#59.《十二月月令图》之八月,画中描绘了中秋节的夜景 - 新浪

《十二月月令图》之八月,画中描绘了中秋节的夜景,人们特立离台,张设盛宴,观赏着月色。闺中女乐,吹奏琴笙,一派其乐融融的景象。 《十二月月令 ... 於 k.sina.cn -

#60.四月運勢解析!三生肖「運勢上漲」擺脫煩悶不順

春暖花開的4月到來,12生肖的運勢也悄悄有了變化,命理師李沄潔要和大家 ... 國曆4月份,生肖猴、羊以及鼠的朋友,終於熬過前幾個月的不順和苦悶, ... 於 star.ettoday.net -

#61.十二月令圖:十一月冬日即景|方格子vocus

台北故宮博物院的人氣作品、清朝宮廷懸掛畫《十二月令圖》,顧名思義共有十二幅描繪每個月歲時活動的長軸作品。 十二月令圖, 月令, 故宮, 冬至, ... 於 vocus.cc -

#62.第一章《豐饒時節》〈十二月令圖〉的繪製

十二月令 的圖像與古代占星傳統關係極為密切,其文學文本至少可遠溯至西. 塞羅之《論自然》(De nature),「天體行星因有不變的運行法則,而深具神性」。13. 因此,希臘人 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#63.故宮精品圖卡-十二月令圖卡套組 - PChome 24h購物

故宮精品圖卡-十二月令圖卡套組- 故宮精品, , 找故宮精品圖卡-十二月令圖卡套組推薦就來PChome 24h購物,多元支付,超值,優惠,可靠迅速,您的網路購物的首選. 於 24h.pchome.com.tw -

#64.畫十二月月令圖十二月- 不詳 - Google Arts & Culture

〈十二月月令圖〉共十二軸,原無年款,據考證應為乾隆初年清宮畫院之作。本幅描寫農曆十二月,大雪封山,冰河結凍的嚴冬景象。建築物由近景向遠景推移,不同建築物所區 ... 於 artsandculture.google.com -

#65.馬英九訪中/中山陵落款「百十二」 陸網友注意

另外,馬英九在中山陵致詞時,第一句話就提到,民國112年3月28日,馬英九前總統率馬英九基金會與同仁與同學敬謁南京中山陵,「前總統」用語也引起大陸網友 ... 於 www.rti.org.tw -

#66.清院十二月令圖(全套) @ 中國藝術典藏 - 隨意窩

清院本《十二月令圖軸》 台灣故宮博物院藏縱175.0公分,橫97.0公分絹本淺設色畫圖中雖未題作者姓名,從筆墨觀察,應是清代畫院中唐岱、丁觀鵬等人合作的作品。《十二月 ... 於 blog.xuite.net -

#67.TechNews 科技新報| 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞

升級手寫功能,樂天Kobo 10.3 吋閱讀器新機展開預購 · 【實測】手寫筆記再加強,Kobo Elipsa 2E 更專注於書寫體驗 · SpaceX 星艦火箭首次軌道飛行近在眼前,最快4/10 發射. 於 technews.tw -

#68.清院本《十二月令圖軸》 - 美麗新視界

描畫十二個月中民家之生活情景,並不完全依據故事。《十二月令圖軸》利用具有透視觀念的複雜建築,將畫面空間分割出好幾個不同的區域,再分別將 ... 於 jaffie0125.pixnet.net -

#69.時間的形狀-〈清院畫十二月令圖〉研究The Shape of Time

時間的形狀-〈清院畫十二月令圖〉研究The Shape of Time: A Study of Twelve Months in the Ch'ing Court. 於 www.academia.edu -

#70.清人畫《十二月月令圖》 - 李常生傳記文學

〈十二月月令圖〉共十二軸,原無年款,據考證應為乾隆初年清宮畫院之作。本幅描寫農曆十二月,大雪封山,冰河結凍的嚴冬景象。建築物由近景向遠景推移,不同建築物 ... 於 leebiography.com -

#71.公告勞工退休金條例退休基金最近月份收益率

月份 最近月份收益率 公告日期 112年1月份 2.6461% 112年3月1日 111年12月份 ‑6.6732% 112年2月1日 111年11月份 ‑4.5539% 112年1月3日 於 www.blf.gov.tw -

#72.年的由來& 清院本十二月令圖軸(台灣故宮博物院藏)

年的由來& 清院本十二月令圖軸台灣故宮博物院藏清院本十二月令之一月也叫正月又成稱端月這幅畫表現的是正月十五鬧元宵節的夜景圖中到處. 於 jia945.pixnet.net -

#73.十二月令圖郵票的價格推薦- 飛比有更多宗教/藝術/收藏商品

十二月令圖 郵票價格推薦共85筆。另有十二月令。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#74.清畫院畫十二月月令圖九月軸

圖中所描繪的正是菊花會的情景,船,運送著盆栽,人,從容地賞玩。野外則遊人提著酒食,登高抒懷,極目遠眺,各種綺麗風光盡收眼底。&*Activities of the 12 Months: The ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#75.古畫動漫 清院畫十二月令圖 - 國立故宮博物院

清院畫十二月令圖 ... 這是一套十二幅描寫歲時,也就是一年自農曆正月到十二月間,民間各種節令與習俗的風俗畫,畫家沒有落款,也沒有寫上年份,但根據學者研究,可能是清朝 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#76.勞動部全球資訊網中文網

行政院勞工委員會曾於八十七年十二月三十一日以台(八七)勞動一字第0五九六0五號函公告私立各級學校之教師、職員不適用勞動基準法。惟勞動基準法業經多次修正,工時 ... 於 www.mol.gov.tw -

#77.清畫院畫十二月月令圖一月軸

清畫院畫十二月月令圖一月軸Court artists , 175x97 ... 內容簡介(中文), 清朝的院本十二月令圖,畫上並未簽署作者的姓名,但從筆墨的習慣來判斷,可能還是唐岱 ... 於 digitalarchive.npm.gov.tw -

#78.清畫院畫十二月月令圖 - 國家文化資產網

然其構圖多參考一組現藏北京故宮的雍正十二月行樂圖軸,再添新意而成。農曆一月描寫上元,張燈燃炮;二月花朝,文酒之會;三月春臨,曲水流觴 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#79.清院本《十二月令圖》的思想與文學意涵

本文以清朝宮廷繪畫《十二月令圖》為研究重心,藉由對畫作深入認識,進一步探討清院本《十二月令圖》所蘊涵之思想及文學意涵。本文主要分為四個部分:第一部分說明清院 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#80.十二月令圖郵票的價格推薦- 2023年4月 - BigGo

「十二月令圖郵票」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 中華民國特072 十二月令圖古畫郵票12全故宮博物院珍藏清院畫12月令圖收藏印刷品古董. 於 biggo.com.tw -

#81.財政部全球資訊網

財政部指出,截至3月31日晚間登記入帳已逾700萬人完成登記,考慮清明節連假,原則上連假後第一個營業日4月6日起將陸續入帳到民眾所 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 於 www.mof.gov.tw -

#82.古畫動漫:清院畫十二月令圖 - Timable 香港

古畫動漫:清院畫十二月令圖 ... 自100年度起,國立故宮博物院陸續推出清明上河圖等六系列故宮書畫之高解析動畫,統稱「古畫動漫」,以無接縫熔接技術將四台1080p Full HD高 ... 於 m.timable.com -

#83.十二月令图-哔哩哔哩_Bilibili

十二月月令图.轴.十二幅.清画院画.(现藏于中国台北故宫博物院). 搜藏病亿期幻者. 547 --. 【纸雕灯】完成版<em class="keyword">十 8:32. 【纸雕灯】完成版十二月月 ... 於 m.bilibili.com -

#84.《十二月令圖軸》- 台灣Word

尺寸:縱175.0公分,橫97.0公分。作者:圖中雖未題作者姓名,從筆墨觀察,應是清代畫院中唐岱、丁觀鵬等人合作的作品。簡介:描畫十二個月中民家之生活情景,並不完全依據 ... 於 www.twword.com -

#85.故宮精品| 明信片-十二月月令圖六月 - 有設計

本圖檔授權源於國立故宮博物院「清院畫十二月月令圖六月」。 於 udesign.udnfunlife.com -

#86.十二月令圖 - 名畫檔案

此清院本《十二月令圖》全套共十二幅,描寫歲時,也就是一年自農曆正月到十二月間,民間各種節令與習俗的風俗畫(可前往故宮網站依「政府資料開放授權條款」免費下載 ... 於 www.ss.net.tw -

#87.東部戰區清明節發圖:「堅定守護一點都不能少的錦繡河山!」

東部戰區清明節發圖:「堅定守護一點都不能少的錦繡河山!」 2023年04月04日23:12. 今天清明節,解放軍東部戰區的官方微博發出三張圖及一段視頻,以「守護. 於 www.singtao.ca -

#88.谈谈三种版本的《雍正十二月行乐图》 - 卓克艺术网

第一种是北京故宫藏的绢本,标明“清佚名《雍正十二月行乐图》,绢本, ... 第二种版本是台北故宫博物院藏的清院本《十二月令图》(简称《月令图》)。 於 www.zhuokearts.com -

#89.古畫動漫 十二月月令圖01 - Pinterest

古畫動漫─十二月月令圖01. 自100年度起,國立故宮博物院陸續推出清明上河圖等六系列故宮書畫之高解析動畫,統稱「古畫動漫」,以無接縫熔接技術將四台1080p Full HD高 ... 於 www.pinterest.com -

#90.預告修正「藥事法施行細則第三十七條」草案。

依據:行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。 公告事項:. 一、修正機關:衛生福利部。 二、修正依據: ... 於 www.fda.gov.tw -

#91.清畫院十二月令圖軸全冊 - 每日頭條

台灣故宮博物院藏清代院本《十二月令圖軸》系絹本,淺設色畫。畫作原尺寸:縱175.0公分,橫97.0公分。圖中雖未題作者姓名,從筆墨觀察,應是清代畫院 ... 於 kknews.cc -

#92.清畫院畫十二月月令圖五月軸 - | 開放博物館

清畫院畫十二月月令圖五月軸.tif ... 珊瑚數珠-清乾隆五十六年十二月二十五日廓爾喀王進. 國立故宮博物院 ... 清乾隆御製月令詩「鷹乃祭鳥」墨. Facebook. 於 openmuseum.tw -

#93.2023中職二軍首戰嘉義市登場黃敏惠市長歡迎來「嘉」看精彩 ...

今日二軍首場比賽過程,球員不放棄的奮戰精神,令人熱血沸騰,在此勉勵選手為自己、為球隊更為國家爭取佳績!此外,後續在KANO棒球場也有多場精彩賽事, ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#94.農曆查詢:國曆農曆轉換,農曆日曆月曆萬年曆-

農曆將太陰曆配合了閏年及二十四節氣,使得太陰曆的年周期同步於太陽曆,因此中國農曆實際上是陰陽合曆。 中國以農業立國,農曆的節氣時令等與農業生產密切相關,民國建立 ... 於 www.nongli.info -

#95.故宮南院人氣國寶展…穿越清朝必看月令圖揭宮廷生活

策展人故宮副研究員邱士華說,「清十二月月令圖」共有12軸,分別描繪農曆各月分歲時特徵與節令習俗,筆墨設色精美,建築物象安排講究,是清代宮廷繪畫 ... 於 reading.udn.com -

#96.有愛的地方就是家 藍毘尼慈濟會所溫馨如社區客廳

志工沒日沒夜僅用12天的時間,將原本一棟老舊的建築物經過一番整修,變成了一個擁有八間房間和一間會議廳,整齊舒適的慈濟會所。2022年8月23日修建完成, ... 於 tw.tzuchi.org -

#97.中華民國特072 十二月令圖古畫郵票12全故宮博物院珍藏清院畫 ...

中華民國特072 十二月令圖古畫郵票12全故宮博物院珍藏清院畫12月令圖收藏印刷品古董. $699. 5.0. 1 已售出. 運費: $55. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#98.十二月令圖中的四月、五月景__故宮文物月刊/學術季刊資料庫

十二月令圖 中的四月、五月景. 出版年: 1987; 卷期: 50; 作者: 吳文彬; 專欄: 文物叢談; 類型: 故宮文物月刊; 引用網址: 複製連結; 引用數. QRCode. 同期文章; 作者. 於 periodicals.npmonline.net