原住民 名稱演變的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 桃李成蹊:桃園文史藝術與社會研究 可以從中找到所需的評價。

另外網站原住民、早住民與新住民/戴寶村| 吳三連台灣史料基金會也說明:台灣是一個多元族群的國家,通常有所謂原住民、福佬人、客家人、外省人四大族群 ... 新住民」三個名稱重新定義生活在這塊土地上的不同族群,除述說各族群文化之演變與 ...

國立臺北教育大學 台灣文化研究所 翁聖峰 博士所指導 胡春生的 黃敬的生活相關地名及其詩作研究 (2020),提出原住民 名稱演變關鍵因素是什麼,來自於關渡﹑嗄嘮別﹑黃敬﹑觀潮齋詩集﹑黃斆。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 張宇彤所指導 林怡論的 臺灣竹構建築比較研究—以漢人與平埔族為例- (2014),提出因為有 竹構建築;工法;比較研究;漢人;平埔族;公廨的重點而找出了 原住民 名稱演變的解答。

最後網站重讀高中歷史-清領時代的台灣(一):政治與經濟的發展則補充:清廷針對台灣特殊的民情,也設置過一些特別的官職,例如「理番同知」,負責處理台灣的原住民事務。 雍正、乾隆時期,由於台灣民變不斷,為了監察台灣 ...

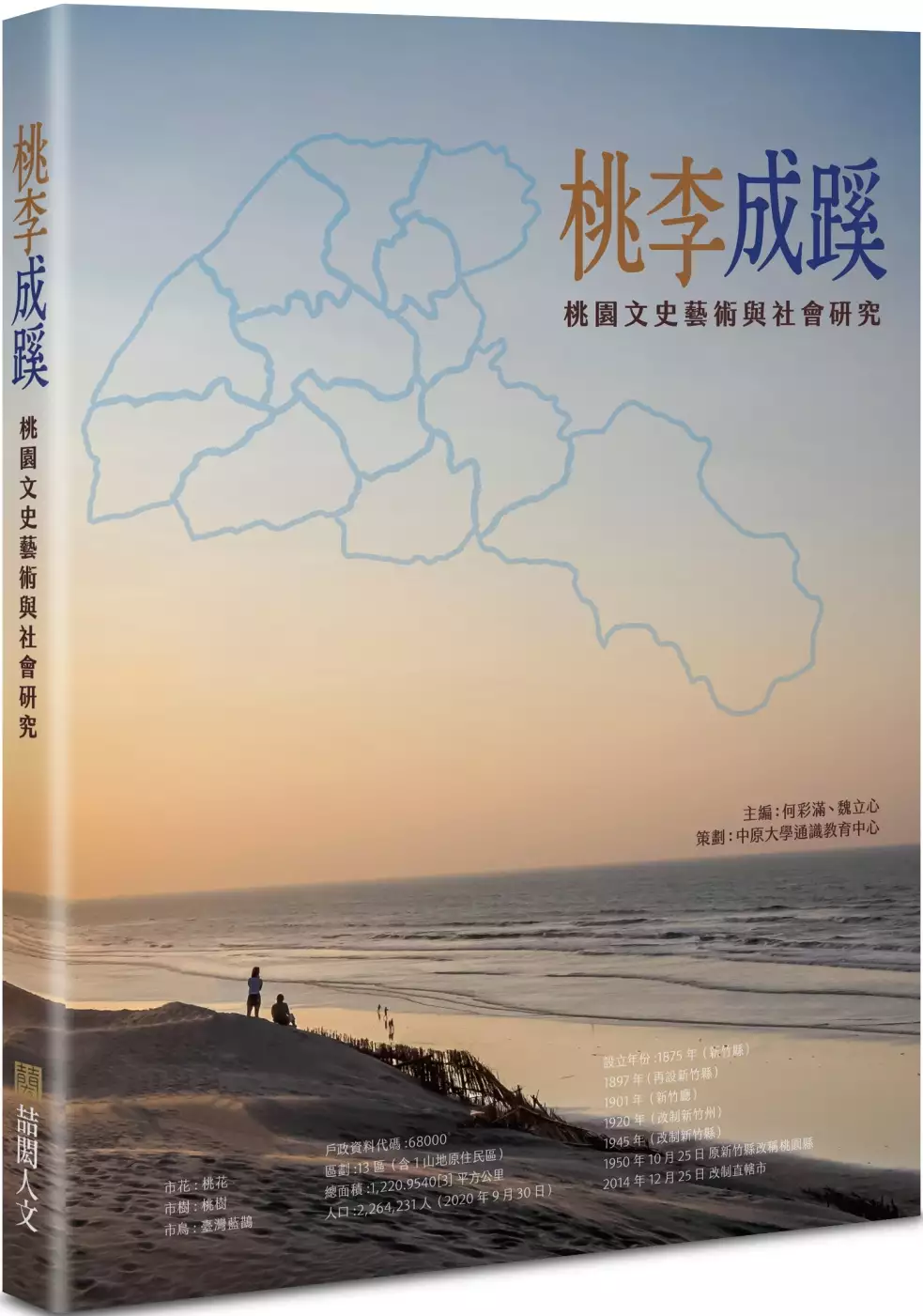

桃李成蹊:桃園文史藝術與社會研究

為了解決原住民 名稱演變 的問題,作者 這樣論述:

《桃李成蹊》收納的七篇文章含括「物與環境」、「人與文化」,以及「跨領域教學與社區關懷」三個主題,每篇文章內容均體現桃園這座城市變遷的特質,描述了桃園的「變」與「不變」之間,一方面匯聚能量推動桃園學的研究,另一方面透過教育,讓桃園學成為可以引導市民及學生有感的歷史研究。 本書特色 ▌縱橫歷史、水文、工程、人文等經緯,深入探究桃園這片土地的脈絡。 ▌對於調查與訪談的整理與呈現清晰有條理,得以清晰地深入當地的文化與歷史。

原住民 名稱演變進入發燒排行的影片

本集主題:時光造藝-日治時期臺灣生活工藝源流與傳承 特展

專訪: 余友良副館長

匠心工藝百年傳承,「時光造藝」看見臺灣文創的美學源頭

臺灣工藝百年來的發展,從最早為因應生活所需,藉由手工製作實用器物開始;到日治時期整合在地特色工藝,以產業發展為目標,在產能及製作水準上都有大幅提升;同時,也由於「臺灣工藝之父」顏水龍先生(1903-1997)的研究推廣,提倡兼顧功能性與美觀設計,生產具有「生活工藝」美學概念的產品。這一路的發展,從時下文化創意產業的角度看來,臺灣工藝自1940年代開始的奠基工程,可說是臺灣當代「文創產業」潮流的源頭。北投文物館即日起推出「時光造藝:日治時期臺灣工藝源流與傳承」主題特展,將以臺灣日治時期到近代的工藝發展與演變為主軸,分別探討臺灣漆器、竹編與玻璃工藝的文化源流與技藝傳承,呈現出臺灣工藝發展的豐富樣貌。

日治時期在產業政策的主導下,引進技術也培育人才,確立了臺灣工藝在品質產能與技藝傳承的發展基礎。其中,臺灣前輩畫家顏水龍(1903-1997),不僅參與最早的臺灣工藝調查研究工作,更在戰後極力整合資源、成為賡續工藝發展的重要人物,為臺灣工藝留下了珍貴且龐大的資產,因此被尊稱為「臺灣工藝之父」。顏氏認為「將生活所需的器物,加入美的技巧」就能稱為工藝,並且倡導「生活藝術化、藝術生活化」,畢生致力於讓工藝美學走入常民生活中。除此之外,顏水龍更是一位實踐者,他深入研究各種工藝技法,時常手繪設計圖稿並請匠師依圖製作器物,在在展現他在工藝振興上知行合一的精神。

北投文物館「時光造藝:日治時期臺灣工藝源流與傳承」特展,自即日起展出到9月16日。此次展區規劃以連結臺灣民生經濟、最具特色的三項工藝產業:漆器、竹編與玻璃為主題,展出從日治到當代的工藝創作,包含多位人間國寶:王清霜大師(漆藝)、李榮烈大師(籃胎漆器)、張憲平大師(竹籐編)的精彩作品,也將一次盡收眼底。同時,輔以常設展區之原住民族工藝典藏,結合漢文化傳統、日本、西洋技藝與南島文化等不同養分,形塑出今日臺灣工藝的內涵與價值,期望帶領民眾看見臺灣工藝的美學與傳承,以及堅守「技」與「藝」兩者缺一不可的工藝匠師之心。

策展單位粉絲頁: 北投文物館

展覽名稱:時光造藝-日治時期臺灣生活工藝源流與傳承 特展

展出日期:2018年4月6日~2018年9月16日

開放時間:每日10:00-18:00(周一休館)

展出地點:台北市北投區幽雅路32號

黃敬的生活相關地名及其詩作研究

為了解決原住民 名稱演變 的問題,作者胡春生 這樣論述:

「關渡宮」是臺灣北部最大的媽祖廟,具有靈山盛景,人文萃薈。清領時期黃敬即在關渡宮設帳授課,對「關渡」地區的文化教育具有重大的影響,著有《觀潮齋詩集》,是最能代表「關渡」地區的人物,被尊稱為「關渡先生」,是研究「關渡」文史的重要主題與對象。「關渡」的早期發展具有特殊性,最早是平埔族居住生活地,原本有原住民稱呼的地名,但是由於不同的政權的到來與文化因素,使得這裏的地名一再變換,因此研究關渡地名的變換,可以了解黃敬生活所在的「關渡」的文化﹑歷史與發展過程。而「嗄嘮別」曾經與「關渡」同屬同一個地區,其起源是今日新北市八里區的八里坌社,後來受到壓迫而遷社到關渡,也有部分遷到上社,又再受到壓迫遷移到中社

﹑下社,地名隨著遷移而移動,是個會移動的地名,了解「嗄嘮別」地名的移動,也能了解八里坌社的播遷史,及與關渡的關係史。本論文亦探討了黃敬詩中「和美」﹑「太平橋」等地名的可能所在。本論文更著重在探討黃敬的生卒年及其家族成員,家族中黃政﹑黃啟﹑黃君修﹑黃斆﹑黃金印等亦皆為人塾師,黃栽培熱衷參與詩社活動,可謂書香傳家,其師友與門生關係亦是探尋重點;筆者對於部分的事實也提出個人看法。《觀潮齋詩集》是關渡古典文學唯一詩集,是黃敬的生活記事,同時詩中多寫景﹑詠物,是關渡周圍環境有最在地的觀察書寫,黃敬詩作擅於用典,也精於書畫,雖然雄心未伏,但也具有濃厚的隠士與陶淵明情結。

臺灣竹構建築比較研究—以漢人與平埔族為例-

為了解決原住民 名稱演變 的問題,作者林怡論 這樣論述:

近年來,臺灣竹構建築日漸減少,隨著材料與工法的日益進步,傳統工法遂面臨了無人承傳的窘境。隨著匠師的凋零、建築實例的消失,竹構建築的傳統工法也漸漸消失。過去,竹構建築因竹材取材容易且造價低廉,故而風行臺灣數十年,伴隨著台灣人走過大半個世紀。直到面臨經濟體系的變遷與科技的快速進步,才漸漸地被其他材料取代,被人們遺忘。傳統工法隨著匠師的凋零而逐漸失傳,就連工具也面臨消失的困境。 透過文獻的搜集,了解到漢人與平埔族這兩大族群從過去到現在一直都生活在相似的生活條件與自然環境中。在竹材的使用上,二個族群皆相當廣泛及普及,舉凡吃飯的器皿、交通工具、生活用品等皆可見其蹤影。但是在竹構建築的工法上卻各自

保有其傳統技法,竹材使用的種類也不盡相同,顯示主導其竹構建築的背景因素不盡相同。透過漢人與平埔族兩族群的比較分析,當可了解其背後的影響因素及社會文化意義,在族群特質的研究上,實具有其意義與價值。平埔族因被漢化的程度很深,所以要找到原始的平埔族竹構建築實例並不容易,目前可見案例大抵以平埔族祭祀祖靈的「公廨」為大宗,漢人的竹構建築實例則以民居為主。兩種建築的使用機能雖不相同,但由匠師的訪談中得知,二個族群各自的祭祀場所與民居之傳統工法與材料的使用,都是雷同的。因此,兩族群的竹構建築,不管是哪種類型,在工法與材料上各自的原始靈魂都還存在細節裡。 本研究為具有原生特質的竹材在族群中運用的基礎研究,

透過實體史料、口述史料及文獻史料的研究建構臺灣漢人及平埔族竹構建築工法與竹材運用的相關資訊。透過實體史料的調查,旨在搜集臺灣漢人與平埔族現在竹構建築案例並深究之;口述史料旨在透過匠師訪談紀錄其營造工法與材料使用;文獻史料則包含竹構建築時代、區域、形式、構造、特性相關資訊史料的搜集,並從歷史圖像發掘漢人與平埔族竹構建築工法與材料線索,建構臺灣漢人與平埔族竹構建築工法與材料使用的基礎資料。進而在此基礎下進行對臺灣漢人及平埔族竹構建築工法與材料的比較分析探討臺灣漢人和平埔族這兩個生活條件與自然環境相似的族群,其竹構建築工法與材料使用的異同性。

原住民 名稱演變的網路口碑排行榜

-

#1.台灣原住民是怎麼失去名字的——漢人視角「賜姓」 - 芋傳媒

面對漢人勢力的入侵,原住民的生存頗受威脅,1727 年(雍正5)巡台御史尹 ... 定,禁止漢人越界侵墾;至乾隆年間演變為劃分漢民、熟番、生番的界線。 於 taronews.tw -

#2.為何早年國民黨排斥「原住民」一詞,堅持用「山胞」?學者點 ...

台灣的原住民,終於能依其意願,決定自己的名稱。 作者介紹|根雨屋. 半路出家的台灣史研究者,曾任史學研究助理、新聞出版,長期觀察台灣歷史、政治 ... 於 www.storm.mg -

#3.原住民、早住民與新住民/戴寶村| 吳三連台灣史料基金會

台灣是一個多元族群的國家,通常有所謂原住民、福佬人、客家人、外省人四大族群 ... 新住民」三個名稱重新定義生活在這塊土地上的不同族群,除述說各族群文化之演變與 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#4.重讀高中歷史-清領時代的台灣(一):政治與經濟的發展

清廷針對台灣特殊的民情,也設置過一些特別的官職,例如「理番同知」,負責處理台灣的原住民事務。 雍正、乾隆時期,由於台灣民變不斷,為了監察台灣 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#5.原住民族網-部落介紹 - 花蓮市公所

而此路段封稱為takubuwan大道(今官方道路名稱為達固湖灣大道),族人大都居住於沿路 ... 唯自台灣光復之後,外來的西方基督教,湧入原住民部落,將原有的傳統的習俗文化 ... 於 www.hualien.gov.tw -

#6.內政部全球資訊網-中文網-南投縣

本鄉腹地遼闊,可分為濁水溪線及陳有蘭溪線兩條支線,為南投縣的山地原住民鄉之一,鄉內居民漢人與原住民約各半,原住民多為布農族,有少數鄒族。 於 www.moi.gov.tw -

#7.[解答]那瑪夏南沙魯-夢想從這裡起飛(html5)

為高雄市所轄三個原住民鄉之一 ... 有關那瑪夏區名稱演變的敘述下列何者錯誤? ... 卡那卡那富族為臺灣少數每年舉辦河祭的原住民族群 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#8.區公所-新化區-大目降風情 - 單位網主站(Web)

「新化」名稱則係日治時代大正九年(民國九年),台南州新化郡成立時,以大目降為郡役所所在地,故用「新化」為名。 ... 新化地名演變分成三個階段列述:. 於 web.tainan.gov.tw -

#9.110 學年度嘉義縣竹崎高級中學國中部七年級第一學期社會領域 ...

認識臺灣原住民屬於. 南島語族。 ... 名稱演變. 1.教師觀察. 2.自我評量. 3.同儕互評. 4.紙筆測驗. 5.口頭詢問. 6.專案報告. 7.活動報告 ... 南部後,原住民與荷蘭人. 於 course.cyc.edu.tw -

#10.特524 臺灣原住民文化郵票(續) - 中華郵政

郵票編號, D524. 郵票名稱, 特524 臺灣原住民文化郵票(續). 所屬類別-主別, 特種郵票. 所屬類別-所有類別, 服飾,工藝. 發行日期, 民國97年08月01日起. 停售日期. 於 www.post.gov.tw -

#11.基隆市立中山高級中學109學年度第一學期第一次段考試卷

右圖為臺灣原住民族名稱演變示意圖,請參考此圖回答問題: ... 根據原住民的分布,這一型的文化人很可能是平埔族中哪一族群的祖先? (A). 凱達格蘭族. (B). 撒奇萊雅族. 於 csjh.kl.edu.tw -

#12.「原住民名稱演變」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

△空汙紫爆!9族群眼睛敏感度高「用眼過度、隱眼族」要小心。(圖/達志示意圖)記者趙于婷/台北報導近期空氣品質嚴重不良,除了呼吸道、黏膜和皮膚,空汙還會造成眼睛 ... 於 1applehealth.com -

#13.全國原住民木雕獎-典藏資料庫 - 屏東縣政府

獎項:首獎 得獎者:塗南峰 作品名稱:捍衛文化 尺寸:127×43×9 cm 作品介紹: 原住民將本土文化智慧資產捧在手中,原住民子民有義務保存屬於我們 的文化資產。 於 www.pthg.gov.tw -

#14.依時代先後順序何者正確? (A)熟番→高砂族→原住民→山胞(B ...

28.下列原住民的名稱,依時代先後順序何者正確? (A)熟番→高砂族→原住民→山胞(B)高砂族→熟番→山胞→原住民(C)熟番→高砂族→山胞→原住民(D)熟番→山胞→高砂族→ ... 於 www.tikutang.com -

#15.我的名字我作主 - 今周刊

自1984年,原住民正名訴求浮上檯面,原住民立委、學生、非營利組織及社運團隊接連發起抗議行動。1994年,憲法增修條文三讀通過,正式將「山胞」正名為「原 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#16.日本

下列關於臺灣原住民名稱演變的敘述,何者正確?(A)鄭氏時期即有「生. 請問:碑文中的「紅毛番」指的是下列哪一國人? (A). 日本人(B). 西班牙人. 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#17.台灣的名稱演變與由來 大航海時代下的台灣 荷蘭人據台 ...

6 三、台灣名稱的由來1.「埋冤」~連橫《臺灣通史》。 「漳泉人入臺,為天候所害,居者輒病死,不得歸,故名」。 2.平埔發音 西拉雅族原住民tayoun(臺窩灣社). 於 slidesplayer.com -

#18.關於台灣歷史的二三事:潘英,快被埋沒的台灣平埔族研究者

從上述的書名來看,潘英似乎對台灣人的祖籍與姓氏分佈、台灣原住民、辛亥 ... 起源論」、台灣原住民分類與族群遷徒、明清時期台灣原住民的名稱演變… 於 agora0.gitlab.io -

#19.平埔族名稱由來

從平埔族名稱的稱謂演變,可以看出台灣原住民在歷代統治者及漢人族群心目中的地位,在中國的歷史中,我們也一樣可以從元代或清代統治者對所轄各民族的稱謂或排序裡, ... 於 163.17.213.10 -

#20.從「外籍新娘」到「新住民」走了多遠?(三)

自2012年底移民署開啟「全國新住民火炬計畫」後,「外配基金」的資源大多 ... 主,偶而將之與教育水平拉上關係,尤其是偏鄉與原住民部落的教育問題。 於 opinion.cw.com.tw -

#21.國立臺東高級中學108 學年度第一學期第一次段考高一歷史科 ...

歷史上對臺灣原住民的稱呼,隨著時代環境與互動關係的變遷而有所差異,關於各時. 期原住民名稱的演變,下列敘述何者正確? (A)鄭氏時期曾按居住區、漢化程度與納餉服役 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#22.四百年前的原住民才不是台灣人

大清帝國的子民不是中國人,就像四百年前的台灣原住民也不是台灣人。 ... 認可的地名,其實在數百年間是從大員、台員(Tayovan)等等名稱演變而來。 於 vocus.cc -

#23.「臺灣」地名由來及全島指稱過程

音,與「臺灣」的福佬Holo語的發音相. 類似,所以,「臺灣」一詞由是「大. 灣」演變而來的。另一派則是從原住民. 語中的西拉雅語字義來說明,萬益嘉在. 於 www.ntl.edu.tw -

#24.發現原鄉

的部落名稱「Taywan」,初到漢人以閩南語譯為「大員」、「臺 ... 住民族委員會認定的原住民族群有:賽夏、賽德克、邵、布農、 ... 隨著時代演變,硬. 於 ws.csptc.gov.tw -

#25.綜觀台灣史跨世紀的族群融和與談人:吳成偉

移入、持續向內陸開墾、以及與平埔族原住民通婚,漢族遂 ... (娶妻不易,演變為後來重聘金及童養媳. 的現象) ... 台成功而留下(但卻不知能否逃過原住民和熱帶傳染病. 於 www.ncc.gov.tw -

#26.從清領、日治到民國的政權轉移,如何影響臺灣的地名更替?

若是有原住民語背景的地名,音譯更不一致,比如恆春半島的qatoro社,清人有寫成射蔴裡、射猫裡、射馬里、紹勞雅、 ... 延平鄉鸞山村之部落名稱演變。 於 udn.com -

#27.日治時期原住民稱謂的變化... - 國史館臺灣文獻館Taiwan Historica

日治初期對於臺灣原住民,仍沿用清代的稱呼,即「蕃人」。而「蕃人」這個稱謂的改變,據云是起自日本大正12(1923)年皇太子(即後來的昭和天皇)臺灣行啟之際,對該名稱 ... 於 www.facebook.com -

#28.臺灣原住民的傳統體育研究- 以邵族為對象

依照不同的政治社會文化背景,歷代政權由於原住民之接受其教化程度、順服程. 度及地緣因素,而對原住民的命名方式約有如下。 表12 過去二分法架構下的原住民名稱演變. 於 www.sa.gov.tw -

#29.第一章| 台灣歷史 - 五南圖書

➂ 為最早可以辨認出的南島語族祖先(台灣原住民祖先)型文化。 ➃ 會製造陶器且有農耕生活。 ➄ 台北縣八里鄉大坌坑、台南的歸仁、高雄的林園、台東鐵路新. 於 www.wunan.com.tw -

#30.連台灣名稱怎麼來都不知道 打開馬英九的包裝紙(之二)

請看楊渡先生這段話:「即使是『台灣』這個名詞,也不是『原生』的,它是依據閩南發音如『大員』等演變而來。至於它的命名,可能起源於台灣原住民的哪一個民族的語言, ... 於 www.jimlee.org.tw -

#31.原住民名稱演變-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...

對於這些在漢人未移居來台灣之前的台灣原有住民的稱呼-「原住民」,直至1994年7月28日才由國民大會修憲,表決通過將原於二次世界戰後所稱之「山胞」,改稱為「原住民」。這 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#32.嶱㔋 哕䌾 Ṵ㻬 䥟兝ἓ琸ḊԂ哕䌾 Ṵ㻬 ̺㠚丱亢ԃ䎕Ằ - 國史館 ...

經過4次修憲的努力,終於在民國83年(1994). 於中華民國憲法增修條文中,正式以「原住民」取代「山胞」的名稱入憲,. 3 日治時期沿用清治時期對臺灣原住民族群的稱呼,改 ... 於 www.th.gov.tw -

#33.【詩寫台灣】打狗高雄地名的由來與演變 ... - Yahoo奇摩新聞

打狗原住民叫打狗野人,打狗山叫猴山。打狗是地名,不是平埔社名。 1635年12月25日,荷蘭與新港社千人聯軍,攻打堯港 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#34.台灣名稱的由來

並且「雞頭」即「雞冠」,日語為Tosaka轉訛而為takasago漢字作「高砂」,成為台灣的代號,台灣的原住民被日本人稱為「高沙族」。 鄭成功據台後,以「Taiuan」的閩南 ... 於 163.28.10.78 -

#35.臺灣原住民族- 维基百科,自由的百科全书

目前有16個民族被中華民國原住民族委員會官方承認,根據《原住民身份法》登記之戶口統計至少約58萬多人口(2021年11月),約佔臺灣人口的2.47%。 於 zh.wikipedia.org -

#36.你知道台灣現在有16個原住民族嗎?他們是這塊土地的先鋒者

1895-1945年間統治台灣的日本人,首度嘗試將原住民族群系統化地分類,但由於語言隔閡及多年的歷史演變,調查結果仍存有一些錯誤,例如在19世紀末為了抵抗 ... 於 www.thenewslens.com -

#37.第一章史前與歷史初期的原住民.doc

名稱, 地點, 年代, 文化概況 ... 聚落:卑南遺址以大型石板作為支柱,屋舍相連,正是後來台灣原住民平地式建築的典型。 ... 三、原住民名稱的演變. 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#38.戶籍登記簿註記原住民身分演變許明跳整理

原住民. 南投縣名間鄉戶政事務所編印 ... 五、民國34 年臺灣省首次出現「高山族」名稱之政府公文書. ... 六、民國35 年10 月1 日以後原住民身分認定作業. 於 mingchr.nantou.gov.tw -

#39.台灣吧性、清朝原住民在PTT/mobile01評價與討論

在原住民名稱演變這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者hh800315也提到7街頭藝人堅守夜市營造歡樂氣氛東大門原民一條街記者謝宗璋/報導受新冠肺炎疫情影響,花蓮東大門 ... 於 blockchain.reviewiki.com -

#40.卷一、土地篇第五章 地名

第一節 文山區及各里名稱演變 ... 表151 木柵地區各里名稱演變表 ... 住民在潭中游泳,1人溺斃,7人環潭而哭,原住民口語中的「哭」為「馬能」,故名馬能潭,也有人. 於 www-ws.gov.taipei -

#41.宜蘭阿媽故事館|西螺發展的脈絡

探索這三、四百年來發展的脈絡,大致可以分成幾個階段來說明,「西螺」是如何從原住民西螺社演變成為今天以文化底蘊、傳統武藝、蔬果產銷聞名全台的農業大鎮:壹、史前 ... 於 demo.cms.culture.tw -

#42.原住民部落和原住民族的時代困境國 - 法律扶助基金會

名稱 的演變可以得知,現今使用「太魯閣」為名的國家公園區域,即代表著幾. 世紀以來Truku(太魯閣族)文化來對於這塊「土地」與「山林」的貢獻與維. 護; ... 於 www.laf.org.tw -

#43.只剩腳印的文化 原住民祭典轉變與語言流失 - ::: 台灣原住民族 ...

現今的語言斷層嚴重,古調以及山中技藝逐漸失傳,加上面臨求學及工作的壓力下,部落青、壯年人口不斷地外流失,許多新一代青年甚至因為從小生活在外,竟然連自己的族語名字 ... 於 www.indigen.fju.edu.tw -

#44.第一節十七世紀以前的「台灣」 第二節台灣歷史發展之特質

關於「台灣」的名稱,以周嬰〈東番記〉所載「台員」演變而來,而起源於今天台南 ... 原住民的族群複雜,其中平埔族分布在西部平原及丘陵地帶,包括噶瑪蘭族、凱達格蘭 ... 於 mail.x-linkage.com.tw -

#45.史前臺灣與原住民文化

平埔族. 高砂族. 高山族. (山地同胞). 原住民族. 清帝國時期. 中華民國時期. 日治時期. 圖2-1-12 臺灣原住民名稱演變示意圖 ... 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#46.15. ()下列關於臺灣原住民名稱演變的敘述,何者正確? (A ...

下列關於臺灣原住民名稱演變的敘述,何者正確? (A)鄭氏時期即有「生番」、「熟番」的區別及稱號 (B)日治時期為了便於管理,將「平埔族」劃分為九族 於 yamol.tw -

#47.認識台灣原住民文化 - 台中教育大學

對於這些在漢人未移居來台灣之前的台灣原有住民的稱呼-「原住民」,直至1994年7月28日才由國民大會修憲,表決通過將原於二次世界戰後所稱之「山胞」,改稱為「原住民」。這 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#48.地名教學模組一

地名教學模組. 一、教學模組簡介. 模組名稱. 臺灣的原住民地名. 教學對象 ... 山區邊緣地帶,可見地名的分布與演變揭露了漢人與原住民彼此間的成見、對峙. 於 gn.geog.ntu.edu.tw -

#49.原住民族政策發展之歷史脈絡研究:路徑依賴的觀點

在20 幾年的演變中,台灣原住民社會人口經歷了重大變化,. 數量從30 萬餘人成長到50 萬餘人。 ... 民族部落及山川傳統名稱、恢復原住民族傳統領域、恢復傳統自. 於 thuir.thu.edu.tw -

#50.「請問貴姓」翻轉漢人姓名意象:原住民影像的社會∕文化運動

原住民 影像工作者從視覺媒介的角度,進行有關族群文化的事務,他(以及 ... 從原住民族名字的演變可以看到政治、經濟與文化論述如何配合特定的機構. 於 www.scu.edu.tw -

#51.1 次定期考查歷史科試題7 - 台北縣立光榮國民中學段考試題

(A)不滿苛捐雜稅太多(B)長期遭原住民欺壓(C)決意反清復明(D)與鄭氏合作收復臺灣。 ... 下圖為臺灣原住民族名稱演變示意圖,請參考此圖回答問題:. 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#52.第二章台灣歷代原住民行政體制的回顧

灣」(沈鈇上書)等,這個狹義的地名,逐漸成為全島名稱,至清朝遂正式採. 用為「台灣」字樣。 ... 荷蘭人入據台灣之時,全島住有很多平埔族原住民和中國大陸的移民,. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#53.第一章早期(1895年之前)的移墾與發展 - 瑞芳區公所

以前原住民活動貣,下迄至民國八十八年底為斷限。 伍、文書處理 ... 本誌依臺灣史演變之實況,分冸稱為史前時付、荷西時付、明鄭時付、清付、. 於 www.ruifang.ntpc.gov.tw -

#54.目次

地山胞」,並以行政命令直接取消平埔族群的身分. 1994 年,「原住民」一詞入憲;1997 年,再更名為「原住民族」. 原住民族名稱演變. 於 www.visionbook.com.tw -

#55.原住民的發展 - 台灣社會團體查詢網

原住民 的發展與困境,原住民產業發展,原住民起源傳說,原住民文化流失原因,原住民名稱演變,原住民特色,原住民文化傳承問題,台湾原住民. 於 union.imobile01.com -

#56.全國 - 內政部戶政司

姓、改名、更改姓名等業務外,為瞭解姓氏與名字的演變發展、分布情況,自民國94 ... 依據新系統之「姓」欄位統計(但因依姓名區分清查作業規定原住民傳統. 於 www.ris.gov.tw -

#57.原保地簡介 - 太麻里地政事務所

它的演變大致分下列四個時期來說明:. (一)清朝雍正時期: 實行「番大租」制度,准許漢人租用原住民的土地,它分為大租五 ... 於 www.taimali-land.gov.tw -

#58.原住民名稱演變的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

原住民名稱演變 的評價費用和推薦,在EDU.TW、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找原住民名稱演變在在EDU.TW、FACEBOOK、YOUTUBE就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#59.壹、原住民保留地小事典 - 美濃地政事務所

原住民 保留地的淵源很久,它是政府為了保障原住民的權益,安定原住民的生活,發展原住民的經濟,特別劃了二十四萬多公頃的國有土地,提供原住民使用。它的演變大致分 ... 於 meinong.kcg.gov.tw -

#60.主題圖查詢 - 台灣歷史文化地圖

l_ID, 類別, 階段, 主題名稱, 圖層名稱 ... rc18-1, 原住民與東臺灣, 清領時期, 清代東部後山圖, 康熙五十六年(1717)《諸羅縣志》 「崇爻九社」. rc18-2, 原住民與東 ... 於 thcts.ascc.net -

#61.國(初)中歷史教科書中台灣原住民族教材研究(1952~2007)

教授,其在臺灣史方面的研究潛心投入外,同時,對於原住民族群的歷史發展亦有 ... 住民名稱演變也列表說明,這些研究成果提供本文研究臺灣史中原住民族教材內. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#62.『清潮來襲!那個原住民被稱為「番」的時代。』- 臺灣世界史 ...

自從大清國斷開臺灣與世界的牽連,臺灣變成現在以漢人為主的社會。原本在臺灣西部平原的 原住民 們,漢人來了以後又奔去哪裡呢?上一集『就決定是你了, ... 於 www.youtube.com -

#63.認識原住民族- 部落介紹

原住民 知識地圖 ... 部落名稱, 卡地布部落【Katatipul】 ... 光復後國民政府依日本人及漢族取ti-pul的演變音,音譯為「知本」二字,飲水思源則是它最新的詮釋。 於 www.tipp.org.tw -

#64.衝突 - 桃園市政府教育局

名稱演變. 荷治:初名奧倫治城(Orange),後改為熱蘭遮城; 鄭氏:亦稱為王城 ... 用途, 西班牙於雞籠建立堡壘、教堂,以作為對漢人、原住民傳教和海外轉口貿易據點, ... 於 dept.pjhs.tyc.edu.tw -

#65.110年最新→台灣原住民史大意 - 考前命題

觀察臺灣原住民族的名稱演變,下列那項為正確的描述? (A)生番、熟番都是南島原住民族,不過因為通婚因素,產生了身分上的區隔(B)「平埔族」是清朝康熙末葉時期以番民 ... 於 donhi.com.tw -

#66.道明中學九十七學年度第一學期第一次段考一年級歷史科試題

下列關於臺灣原住民名稱演變的敘述,何者正確? (A)荷據時期即有「生番」、「熟. 番」區分(B)日治時期為了便於管理,將「平埔族」劃分為九族(C)平埔族在中華. 於 163.32.59.40 -

#67.原住民文化年表

在文化上,南島民族也有許多共有的文化特質,如取名字時的連名制(如平埔巴則海族的父子連名制)、居住的杆欄屋、喪葬習俗中的洗骨葬、族源傳說中常出現的大洪水故事、木鼓 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#68.41101435771.pdf - 臺中市外埔區公所

新舊地名演變對照表. ... 係原住民平埔族的部落,後經荷蘭明,清朝·日本,國民政府之統治與經營,建置及即境 ... 頁694),同時公布廳及其管轄之位置、名稱等事項。 於 www.waipu.taichung.gov.tw -

#69.1.從考古認識臺灣的史前文化。 2.從傳說了解臺灣原住民族的 ...

臺灣原住民族歷經遷移,與外來者接. 觸後,他們的分類與名稱有所不同。 政府依是否納稅、服勞役,將原. 住民分為「熟番」、「生番」。 清帝國時期. 二、名稱演變. 於 ebook.csjhs.tp.edu.tw -

#70.荷蘭人和鄭氏王朝都曾招募中國大陸的漢人來臺灣開墾

( )⑤為維護原住民的權益與傳統文化,政府目前已不再使用高山族與平埔族的分類方式。 下圖是阿寶進行「臺灣名稱探索活動」後,所蒐集到的臺灣早期名稱演變資料,依圖 ... 於 exam.naer.edu.tw -

#71.歷史沿革 - 竹南鎮公所

歷代演變. 明鄭時期已有漢人雜居於平埔族間。漢人開拓竹南鎮的最早文獻始於康熙50 ... 竹南早期發展,是以中港社仔為基礎,自漢人移入後,與原住民訂立契約成為租佃 ... 於 www.chunan.gov.tw -

#72.南投縣鹿谷國民中學110 學年度部定課程計畫(七年級歷史)

4.認識臺灣原住民名稱的演變. 1.臺灣原住民為南島語族。 2.南島語族的分布範圍。 3.從樹皮衣研究去推測史前時代的臺灣原住. 民與東南亞、太平洋諸島有貿易交流,並. 於 lkjh.ntct.edu.tw -

#73.社會科教案設計 - Loxa 教育網

【國中社會領域-原住民文化融入社會領域教案】 ... 藉由讀圖帶領學生觀察不同時期的原住民名稱演變情形,探討平埔族消失原因,進而說明現在的原住民正名運動、文化復 ... 於 sf1.loxa.edu.tw -

#74.正名運動與民族認同的建構

台灣的正名運動包含國名、以及住民的集體名字的確認,也就是決定大家是否要當同 ... 近年來,台灣逐漸有人主張台灣是「華人國家」,姑且不論這種說法無視原住民存在的 ... 於 mail.tku.edu.tw -

#75.一年級社會領域——歷史教學活動設計 - 康軒教師網

起訖日期. 單元名稱 ... 能舉例說明臺灣原住民不同族群的宗教信仰及文化特色 ... (2)藉由讀圖帶領學生觀察不同時期的原住民族名稱演變情形,探討平埔族消失原因,進而 ... 於 www.945enet.com.tw -

#76.1-2 臺灣原住民的遷徙與傳說

前時代的臺灣原住民與東南亞、太平洋諸島有貿易交流,並向外遷徙。 △ 南島語族分布圖. 2. 原住民的族群: ... 歷史上對原住民稱呼的演變: ... 原住民族的名稱演變. 於 resource.learnmode.net -

#77.【詩寫台灣】打狗高雄地名的由來與演變——莫教歷史長 ... - 民報

打狗原住民叫打狗野人,打狗山叫猴山。打狗是地名,不是平埔社名。 1635年12月25日,荷蘭與新港社千人聯軍,攻打堯港、 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#78.還我祖先的名字 台灣原住民恢復傳統命名

而現在原住民九族,也就是當時的「生番」,未受影響,只有賽夏族氏族名稱被全面改為漢姓。但由於是意譯,把傳統名字的涵意翻譯出來,原有的親族結構仍得保存。 甲午戰爭後 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#79.別再「九族」了原住民現在有幾族? | Knowing

因為兩個族群名字像、位置接近,很多人一直搞不清楚鄒族跟邵族;但兩者其實從文化、服飾、體質來看都有所不同。 以往9族大家都不見得記得起來了,現在政府 ... 於 today.line.me -

#80.史地類篇名: 西拉雅-被遺忘的帄埔族作者

相當廣大,是台灣所有原住民分布最廣的族群之一,然而在台灣經過多次外國強. 勢文化的統治和殖民下,也 ... ㄧ、西拉雅名稱的由來和演變過程. 原本並沒有稱為的「西拉 ... 於 www.shs.edu.tw -

#81.從臺灣地名見證歷史發展

臺灣早期原住民及移民歷史,也是影響地名命名因素之一,例如宜蘭地區為平埔族噶瑪蘭 ... 像左營就是鄭成功來臺時,當地駐軍的稱謂,如果改了名稱,就像斷了根一樣。 於 www.mdnkids.com -

#82.自由開講》鋪一條認同原住民的路:當我們談論「漢姓」時我們 ...

然而這並不代表目前的《原住民身分法》從原父或原母的漢姓、或傳統名字門檻 ... 標示家族單位演變的軌跡,並且依據傳統規範賦予世襲權利和家團身分。 於 talk.ltn.com.tw -

#83.清代臺灣漢語文獻原住民記述研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 電子全文 · 國圖紙本論文. 研究生: 王幼華. 研究生(外文):, wang,yu-hua. 論文名稱: 清代臺灣漢語文獻原住民記述 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#84.國一國中社會的 臺灣原住民的傳說與遷徙 筆記 - Clearnote

教科書: 康軒歷史第一冊B1, 「介紹了臺灣南島語族的起源、分布、名稱演變的部分各個時期的原住民名稱變化要弄清楚哦!!(^з^)-☆ 」, 年級: 國中1, ... 於 www.clearnotebooks.com -

#85.臺北市立圖書館--線上參考服務

問題敘述, 「原住民」名稱的由來? ... 從各式的土番、野番、生番、熟番、化番,經高砂族、高山族演變到山地同胞與平地同胞,都是一種充滿歧視的稱呼 ... 於 kids.tpml.edu.tw -

#86.什麼是原住民保留地 - 關山地政事務所

原住民 保留地的淵源很久,它是政府為了保障原住民的權益,安定原住民的生活,發展原住民的經濟,特別劃了二十四萬多公頃的國有土地,提供原住民使用。它的演變大致分 ... 於 www.guanshan-land.gov.tw -

#87.學期別: 1002 課程名稱: 050010-0 台灣原住民的歷史與文化一 ...

(三) 史前文化與原住民的關係(四) 史料的詮釋:荷蘭時代、清代的文獻的記載(五) 日治時代的調查研究,「高山族」與「平埔族」的分類與族稱(六) 政策演變:1. 於 www.ncnu.edu.tw -

#88.原始文件-大台北古地圖-第二章

我們所以要討論第一個問題,原因在於到目前為止,基隆河與淡水河的名稱似乎還未被 ... 伊能氏提出這個名稱,是在他一篇探討臺北與宜蘭漢化原住民(即所謂的平埔族) ... 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#89.台灣文化事典》原住民類條目商議(上

再者,關於「鼻笛」的名稱,郁永河在《裨海紀遊》:「婚姻無媒妁,女已長,父母使居別室中,少年求偶者皆來,吹鼻簫,彈口琴,得女子和之,即入與亂,亂畢自去;久之,女擇 ... 於 www.gaya.org.tw -

#90.日據時期與戶籍用語

久而久之,圖騰名稱就逐漸演變成同一氏族的共同標記而成為姓。 ... 在清朝表示歡迎原住民的歸附,便仿漢人制度,賜與姓名,清乾隆二十三年(西元一七五八)使用漢姓。 於 e-household.hccg.gov.tw -

#91.原住民族基本法 - 全國法規資料庫

五、原住民族土地:係指原住民族傳統領域土地及既有原住民保留地。 ... 政府於原住民族地區,應依原住民族意願,回復原住民族部落及山川傳統名稱。 於 law.moj.gov.tw -

#92.土牛溝楊梅段 - 國家文化資產網

到了乾隆年間,土牛溝演變為劃分漢民、平埔族與原住民的界線,主要目的為防止漢番衝突。土牛溝自乾隆26 年(1761)正式掘 ... 名稱:桃園市政府文化局 於 nchdb.boch.gov.tw -

#93.花蓮縣立美崙國中109 學年度第一學期七年級第一次段考社會 ...

下列哪一個名稱是十六世紀日本人對臺灣的稱呼? ... 日治時代曾有另一名稱,與其他原住民有所區別。 ... 右圖為臺灣原住民族名稱演變示意圖,請參考此圖回答. 於 www.mljh.hlc.edu.tw -

#94.「台灣」名稱的由來

「台灣」名稱的由來. 荷人佔據台灣是從一六二四年八月二十六日登陸台南安平地方,該地名依原住民稱為荷蘭人統稱Taioan,漢人依此稱「大員」,記住這是用洛河語發音,而 ... 於 www.taiwanus.net -

#95.臺灣名稱的演變 - Appolice

「臺灣」名稱的由來荷人佔據臺灣是從一六二四年八月二十六日登陸臺南安平地方,該地名依原住民稱為荷蘭人統稱Taioan,漢人依此稱「大員」,記住這是用洛河語發音,而非 ... 於 www.annesipes.me -

#96.「台灣」果真曾經「埋冤」(閩南話)嗎? | PeoPo 公民新聞

「台灣」名稱的演變,和閩南語有著不能分割的密切關係。 ... 中文稱作「高砂」,而成為台灣的代號,台灣的原住民也因此被日本人稱為「高沙族」。 於 www.peopo.org -

#97.原住民保留地專區 - 台東縣成功地政事務所

它的演變大致分下列四個時期來說明:. 清朝雍正時期: 實行「番大租」制度,准許漢人租用原住民的土地,它分為大租五百甲 ... 於 www.chenggong-land.gov.tw -

#98.原音重現『話』臺灣原住民族歷史記憶」論壇活動

族群名稱演變的背後意涵在於當時原住民族被迫以執政者的角度歸類管理,「番」字顯示統治者認為當時的原住民不具有法律所認定的人格,自然不適用於當時的法令,因此原 ... 於 tiprc.cip.gov.tw