台北靈糧堂線上崇拜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉貞屏寫的 有愛,無癮:數位海洛因下的全球失控,行為類成癮者的迢迢康復路 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北靈糧堂Bread of Life Christian Church in Taipei也說明:Welcome Home!歡迎您加入我們的YouTube頻道! · 2023|全然降服全人贖回 · 2023|職場崇拜 · 2023|我父的家My Father's House · i禱告 · Let's Build 同心建造 · 好好休一天 ...

國立中央大學 中國文學系 萬金川所指導 趙淑華的 《維摩詰經》諸本對勘及研究──以〈法供養品〉及〈囑累品〉為中心 (2018),提出台北靈糧堂線上崇拜關鍵因素是什麼,來自於層積之作、原始文本、系譜、拉赫曼方法、互文性、互文分析、套語、引文、甘珠爾系譜、日本古寫經、西藏西部寫本、于闐語文獻。

而第二篇論文國立屏東大學 中國語文學系碩士班 林秀蓉所指導 陳美娟的 吳晟及其現代詩研究 (2016),提出因為有 吳晟、現代詩、土地倫理觀、大地之母假說、新道家的重點而找出了 台北靈糧堂線上崇拜的解答。

最後網站台北靈糧堂| Taipei則補充:主日崇拜8:00|10:00|12:00 台北靈糧堂宣教大樓(台北市大安區和平東路二段24號) ... 提醒大家,現場和線上會於15:25開始上線,15:30開始會前禱告,16:00敬拜準時 ...

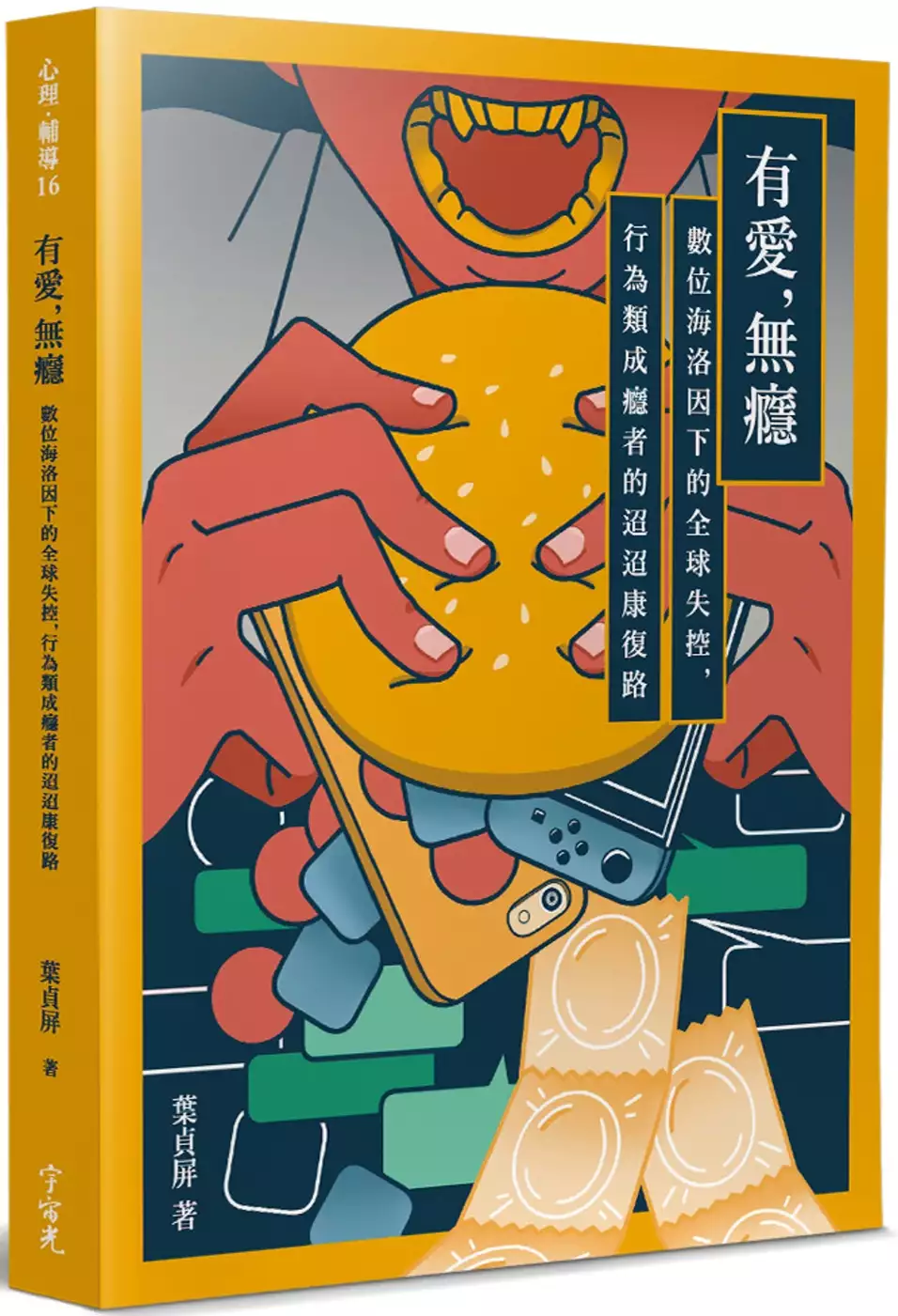

有愛,無癮:數位海洛因下的全球失控,行為類成癮者的迢迢康復路

為了解決台北靈糧堂線上崇拜 的問題,作者葉貞屏 這樣論述:

虛擬網路世界,以及網路社群人際互動帶給人的感受,正掌控現代人的情緒,我們大腦的煞車系統正在崩盤。 曾幾何時,數位海洛因已經悄悄成為現代人的DNA。 我們如何因應依附網路而生的「數位海洛因」? 本書分析不同階段與類型成癮現象,條理分明。 對象包括兒童和成人,成癮者和家人,並提供成癮者邁向康復之路的具體做法,幫助成癮者與家人在愛中連結、彼此陪伴。 專家推薦 「葉博士廣泛探討網路與上癮主題,具體而微地提出解決途徑和成功個案。在成癮問題相當普遍的現代社會,本書的確是一本幫助人打開禁錮之門的鑰匙,更是帶領人重新走上正路的助道益世之作。」──浸信會台北懷恩堂主任牧師 吳

榮滁 「這本書名《有愛,無癮》,真是一針見血道出真正能戒癮的真相。我之所以能戒掉毒癮,乃因著我媽媽的愛、耶穌的愛以及晨曦會開創者陳保羅牧師與同工的愛。若要真正戒癮,必須重生,有了重生的生命本質,才能再造新的人生觀、世界觀、價值觀;才能全人康復。」──財團法人基督教晨曦會總幹事 劉民和

《維摩詰經》諸本對勘及研究──以〈法供養品〉及〈囑累品〉為中心

為了解決台北靈糧堂線上崇拜 的問題,作者趙淑華 這樣論述:

本文旨在針對漢譯《維摩詰經》〈法供養品〉及〈囑累品〉的經文,進行「資料整理」及「研究」,同時也兼及第一品「通序」的部分內容。其中「資料整理」部分是針對梵、藏、漢諸本進行版本斠讎、傳本對勘、梵藏本語詞釋義、語法解析和貼近原文的白話翻譯,必要時也作了相關深入研究及補充說明。至於「研究」則順著斠讎及對勘所引發的問題,亦即斠讎對勘結果所顯示的「版本源流關係」及「傳本出入狀況」為何,而進一步開展出如下的討論。首先,為了找出考察《維摩詰經》諸本變化的有效方法,本文回顧了前賢的研究。結果發現:百餘年來的佛典形成史研究,一直都是遵循著佛典是一層積之作的原則,進而試圖還原佛典原貌,推演層積過程。但學者已證明過

去利用對勘諸本來找尋原始文本是行不通。相對地,「互文性」概念卻很符合佛教文本形成與發展的狀況。因此,筆者從L’intertextualité一書所談的三種分析互文的能力,推衍出分析互文的三個步驟,以此作為本文考察傳本變化的方法。接著,為抉擇出互文分析的合適對象,以便有效探究《維摩詰經》諸本的變化,本文也考察學者對經文改造及增廣的研究。結果發現:常被重複引用的套語,正是大乘經典中經常發生改造及增廣之處。誠如學者所言,套語的定型狀況會反映文本時代、地域、所屬部派,考察套語可了解文獻的成立狀況、傳播過程及所屬部派。因此,套語很適合作為互文分析的對象。找出方法及對象後,接著本文便著手說明《維摩詰經》各

傳本的版本現況。其中不僅指出于闐語寫本年代是五、六世紀,也運用「版本對勘法」判定本文所用的兩個日本古寫經應是抄自《開寶藏》系的刊本。此外,也利用本文整理好的校勘資料,說明敦煌寫本及西藏西部寫本等本的書寫和拼字的特徵,以及翻譯和經文內容的狀況,然後歸納出藏譯本的特色。最後,藉由傳本間的異文,本文做出傳本系譜,因而得知《維摩詰經》諸本主要分兩大系:支謙及羅什譯本一系,其他諸本一系。再者,透過套句的互文分析,也得知此經編輯者相當熟悉聲聞經。文中日常對話的慣用語和已發展完成的法數套語,較不會再變化。相對地,堆疊同義或近義詞的詞組,以及由數個句子組成的套式,其「動態性」則特別明顯,最容易隨著流傳而繼續受

到編輯,內容由簡變繁。但是,也因文本有相互模仿引用的「互文性」,從而促使流傳中的佛教文本不斷發生變化,但又不約而同地朝著法數的統一、句式的固定等等口傳文獻特點走去。

吳晟及其現代詩研究

為了解決台北靈糧堂線上崇拜 的問題,作者陳美娟 這樣論述:

素有「鄉土詩人」、「農民詩人」之稱的吳晟,自1972年以「吾鄉印象」系列組詩崛起於現代詩壇開始,對於土地的持續關注,已長達近半世紀,始終謹守其現實主義關懷的文學觀,亦竭力於平地造林的實際行動。如此集人品、詩風、社會實踐,三者密合度一致且互相影響,於當今詩壇,可謂相當特殊。故本論文特以吳晟及其現代詩為研究範圍,採用「詩」「文」文本互涉的比較觀、作家的訪談、土地倫理觀的援引、大地之母假說的對話、新道家論述的參佐等研究方法,深論吳晟其人,以及其現代詩的核心精神與意象特色。研究重點如下:首先探察吳晟的文學家庭與社會參與,從中可見詩人對土地和親情的執著,是其寫作的重要基調。其次,析論吳晟現代詩的主題類

型,依序就「鄉土圖像」、「自然生態」、「生命情懷」來論述,印證其具有慷慨熱切的儒家熱情、曠達超然的道家胸襟。再次,探析吳晟現代詩的意象特色,在最常呈現「土、水、木」的意象中,蘊含著詩人內在的道家品格。最後,總結吳晟詩作的核心精神與藝術特色,及在台灣新詩發展史上的獨特性。

想知道台北靈糧堂線上崇拜更多一定要看下面主題

台北靈糧堂線上崇拜的網路口碑排行榜

-

#1.每週崇拜人數統計 - 台北靈糧堂

本堂成人崇拜人數:1,594. 國語早, 918, 國語晚, 93, 台語, 99, 香柏, 184. 客家雙語, 43, 印尼, 197, 菲語, 13, 英語, 主日改為線上主日 ... 福音中心崇拜人數:2,555 ... 於 int2.bolcc.tw -

#2.bol.youth.ministry - 台北靈糧堂聯合崇拜

。週六聯合崇拜:每週六16:00~18:00 @宣教大樓。線上直播:Youtube搜尋 台北靈糧堂聯合崇拜 . 找小組、需要代禱,歡迎私訊我們 . 【其他連結】 學生區IG:@bol.student 於 www.instagram.com -

#3.台北靈糧堂Bread of Life Christian Church in Taipei

Welcome Home!歡迎您加入我們的YouTube頻道! · 2023|全然降服全人贖回 · 2023|職場崇拜 · 2023|我父的家My Father's House · i禱告 · Let's Build 同心建造 · 好好休一天 ... 於 www.youtube.com -

#4.台北靈糧堂| Taipei

主日崇拜8:00|10:00|12:00 台北靈糧堂宣教大樓(台北市大安區和平東路二段24號) ... 提醒大家,現場和線上會於15:25開始上線,15:30開始會前禱告,16:00敬拜準時 ... 於 www.facebook.com -

#5.台北靈糧堂青年牧區

週五青年崇拜(學生限定) · 時間:每週五19:30~20:50(19:10會前禱告會) · 地點:台北靈糧堂宣教大樓一樓大堂(台北市和平東路二段24號) ... 於 www.revivalyouth.net -

#6.崇拜信息Sermon

職場崇拜. 講員:區永亮牧師日期:2023/09/02(六). 敬拜團:雅歌 ; 主日國語崇拜. 講員:周巽正牧師日期:2023/09/03(日). 敬拜團:靈糧 ; English Service. 講員:Ps. Rudy 於 int9.bolcc.taipei -

#7.聚會時間與交通資訊

我們有兩個聚會場所,分別為【夏凱納靈糧堂】台北市中山區植福路170號(近捷運劍南路站), ... 「*」同步線上直播,參與線上崇拜請至【夏凱納靈糧堂】YouTube頻道 ... 於 www.shekinahch.org -

#8.士林靈糧堂直播 - renefranek.cz

士林靈糧堂線上崇拜| 士林靈糧堂- OursWeb.Net ... 台北市基河路號歡迎你來到士林靈糧堂,期待你在這裡活出豐盛的生命,卓越於職場,擁有幸福的家庭! 於 renefranek.cz -

#9.台北靈糧堂Bread of Life Christian Church in Taipei

Welcome Home,很高興認識獨一無二的你!歡迎來到台北靈糧堂,因著神的愛,我們聚集在一起,不管你來自何種族群、語言、職業或年齡層,都能找到屬於你的群體。 於 www.youtube.com -

#10.聚會時間地點- 線上主日崇拜

線上 主日崇拜其他聚會型態. 國語崇拜:週日08:00、10:00,直播平台https://bit.ly/2LMm9jI 青年崇拜:週六16:00,直播平台https://bit.ly/2zZ6Npb 於 www.breadoflife.taipei -

#11.主日崇拜台北靈糧堂-白白的|免費線上看

《主日崇拜台北靈糧堂》免費線上看。周巽正牧師講員。教會異象:傳承使命、權能宣教、力行聖經、邁向榮耀。使命:建造榮耀的教會,使神的國降臨。 於 www.litv.tv -

#12.首頁- 台北懷恩堂

懷恩堂的歷史要追溯到國民政府遷臺之初。民國41年10月,原本在上海宣教的美國宣教 ... 浸信會懷恩堂通告. 滁師/靈修. 主日直播 ... 周六晚崇拜. Grace Baptist Church. 於 www.gbc.org.tw -

#13.線上崇拜

611靈糧堂線上崇拜Online Services. ... 青年崇拜. Youth Service. 02/09 00:00. 兒童教會-國王小孩(P1-3). Kingdom Kids. 02/09 17:30. 兒童教會-基督小兵(P4-P6). 於 church611.org -

#14.儆醒預備:2021 華人基督教之本土與全球發展研討會論文集

... 持續成人主日崇拜,但卻有 33%的教會暫停兒童主日學, 60.2%的教會反映參與線上崇拜 ... 回收有效樣本份數來自台灣長老教會 138 位、靈糧堂 58 位、浸信會 38 位、泛 ... 於 books.google.com.tw