台灣原住民歷史 與文化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉益昌,詹素娟,林偉盛,溫振華,戴寶村,林呈蓉,何義麟,蔡錦堂,李筱峰,薛化元寫的 典藏台灣史(精裝書盒版) 和詹素娟的 典藏台灣史(二)台灣原住民史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣原住民族文化概述也說明:【摘要Abstract】. 本文簡述臺灣原住民13 族之背景及文化,包拓其漁獵文化、紡織文化、農業文化及其信仰. 等,讓大家對原住民有更進一步了解,同時讓原住民族群可正視 ...

這兩本書分別來自玉山社 和玉山社所出版 。

國立清華大學 臺灣研究教師在職進修碩士學位班 王惠珍所指導 張令芸的 論李喬《咒之環》的虛構與紀實 (2021),提出台灣原住民歷史 與文化關鍵因素是什麼,來自於李喬、咒之環、小說、非虛構寫作理論、虛構、紀實。

而第二篇論文南神神學院 神學研究所 高井へラー由紀所指導 林素女的 銜接與衝突: 從基督信仰與文化對遇反思花蓮阿美族馬太鞍部落豐年祭的爭議 (2019),提出因為有 文化銜接、文化衝突、基督信仰、馬太鞍、阿美族、豐年祭的重點而找出了 台灣原住民歷史 與文化的解答。

最後網站台灣原住民族與世界南島語系民族的關係則補充:臺灣原住民族,係泛指在十七世紀中國大陸沿海地區尚未大量移入前,就已經居住在臺灣及其鄰近島嶼的住民。在文化和語言上屬於南島語系(Astronesian),目前政府認定的 ...

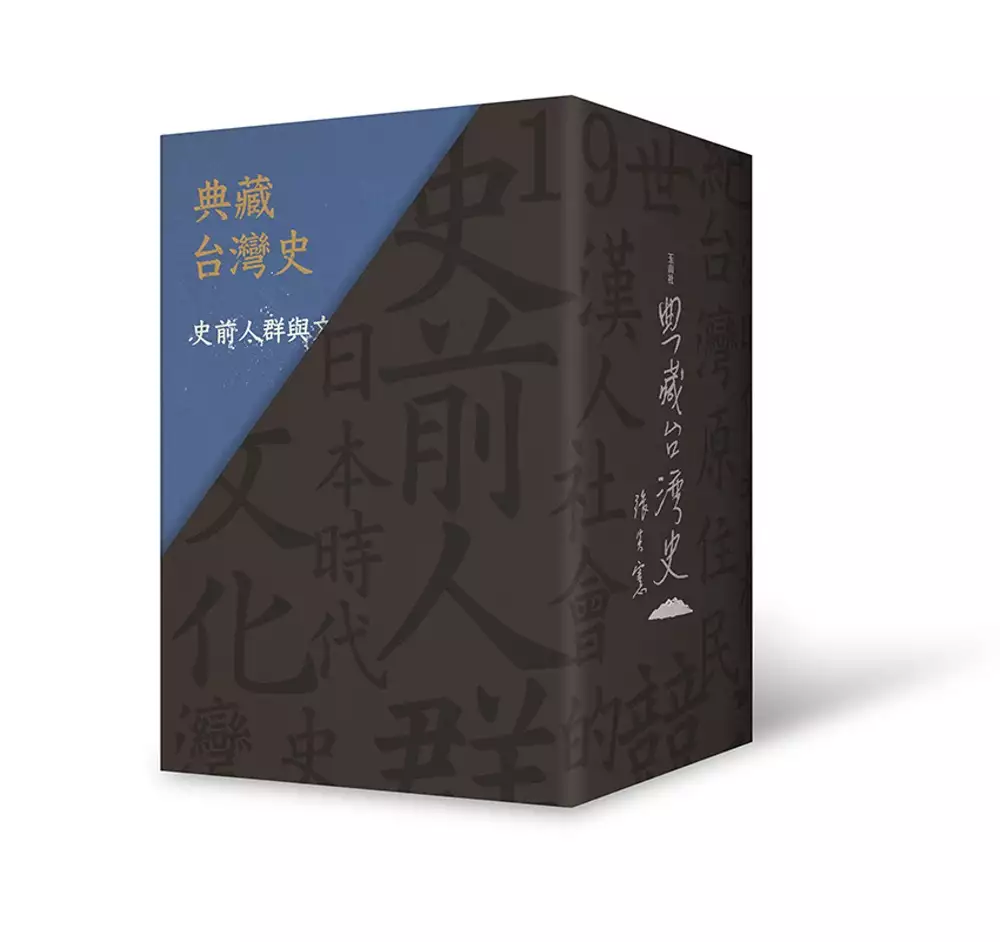

典藏台灣史(精裝書盒版)

為了解決台灣原住民歷史 與文化 的問題,作者劉益昌,詹素娟,林偉盛,溫振華,戴寶村,林呈蓉,何義麟,蔡錦堂,李筱峰,薛化元 這樣論述:

全套共7冊的《典藏台灣史》是由前國史館館長張炎憲教授生前策劃,希望由台灣史相關領域的研究者執筆,在台灣主體性的前提下,能夠以全面性的觀點論述史前到當代台灣的鉅作。 常說:「立足台灣,放眼世界。」立足台灣,除了看見當下與未來,更要回溯過去,了解前人如何在這片土地落地生根、汲取多元文化養分,而以拼勁和不服輸的精神,一起成就台灣。 《典藏台灣史》集結了劉益昌、詹素娟、林偉盛、溫振華、戴寶村、林呈蓉、何義麟、蔡錦堂、李筱峰、薛化元等重要的台灣史學者之力,在台灣主體性的前提下,導進晚進的研究成果,促進台灣社會對台灣歷史的瞭解,建構屬於我們這一代台灣人的台灣史。

本書由新台灣和平基金統籌,玉山社出版公司出版。希望透過這套書,能夠增加讀者對於台灣歷史的認識,並強化對台灣的認同、提升台灣意識。 套書特色 ◎ 集結典藏台灣史1-7冊,從史前時代到說到當代台灣,加上精緻收納書盒,更俱典藏價值。 ◎ 書盒包覆150磅口特級銅版紙,從沉穩咖啡底色中浮出的七本書名,展現以台灣主體性為主的套書氣勢。 ◎ 典藏台灣史的撰寫計畫由前國史館館長張炎憲教授生前策畫、推動,外盒上的套書名由張炎憲教授的手稿集字而成,加上張炎憲老師的簽名皆以燙銀處理,紀念這位台灣史學界的重要前輩。 ◎ 內裡用咖啡色萊妮美術紙襯底,不僅能維持一體感,且能保

護每一本書。 ◎ 精裝書盒限量發售,是典藏台灣史書迷不可錯過的珍藏版。

台灣原住民歷史 與文化進入發燒排行的影片

我們日常:

「臺灣人」是由原住民族與先後多批的移民所組成,這些不同時期的新舊移民豐富了臺灣人們的群體。也因為臺灣從暫時歇腳與避難求生的地點,進化到不同國族相中為前進或反攻的基地,幾百年來歷史的曲折把相異背景的人們,帶到同一個小島上,各自努力尋找安身立命的過程就不可能很順遂。

雖然是來自不同成長背景的族群,但「公共的我們」在這塊同樣的土地上,服膺於時間的長流與突發的事件所架構成的歷史脈絡,慢慢地開始擁有類似的成長過程,形成了我們雖相異又相似的成長背景。從兒童、少年、到家庭,從農牧的日常,到各行各業工作的人,從鄉間到都會,我們一起面對考試、遊戲、運動、大眾娛樂,不論是布袋戲或是棒球,大家一起歡笑,一起成長。

展覽介紹:

「臺灣文化」目前還是一個尚待被清楚定義的模糊概念

可以使用「臺灣的鏡像」來協助定義什麼是「臺灣文化」嗎?

「臺灣的模樣」嘗試整理國家攝影文化中心及國立臺灣美術館的攝影典藏中,不同世代的本土攝影家們眼中所看到的「臺灣」。希望藉由這些不同時空樣貌下的影像切面,堆疊出臺灣的文化紋理,協助思考一直都在但卻是抽象混沌的「臺灣文化」。其實也就是在反思:什麼是「臺灣的吾土」?誰是「臺灣的吾民」?等土地與人民的真實內涵。

初探「影像臺灣」為「臺灣攝影史」奠基

為了要整理呈現這一個「公共的臺灣」(孕育我們的母地),策展人要向展覽中每一位攝影家致歉。在此展中,個人創作意圖的脈絡先暫時被放在第二順位,優先凸顯臺灣這塊土地上共通的元素,作為整體性的思考。藉由影像編輯的組合,橫向交織出一個更龐大綿密的,所謂臺灣攝影創作的共同脈絡。長年來因為臺灣攝影史研究的缺席,我們有必要透過這樣統整的過程,先將臺灣攝影做一個整體性的梳理思考,來為尚待完成的臺灣攝影史鋪路。

關於臺灣文化脈絡的思考

策劃此展還有一個目的,梳理出臺灣文化脈動的基調:臺灣的文化脈動,是由在地的原住民族,面對外來的過客與移民,歷經抗拒、衝突、互動、交流、妥協的歷程。原本在地的本土族群與外來的殖民霸權必須學會「共生」,而不同時期的共生造就了不同世代的「在地本土文化」。

南島文化原住民族的根源,荷蘭西班牙文化的刺激,深層中華文化的延續,日本文化擁抱現代化的刻痕,還有歐美當代文化的移植,新住民文化的加成,這些多元觀點的交融並列,形成今日臺灣文化繼續往前推動的重要動能。

嘗試以影像揉捏出「臺灣氣口」、「臺灣味」

呼應國家攝影文化中心開幕首檔「舉起鏡子迎上他的凝視──臺灣攝影首篇(1869-1949)」以臺灣攝影史的理論研究為架構,本展以視覺影像為梳理的脈絡,嘗試由截然不同的方式切入這臺灣主體論的核心課題。因展出空間有限,整個展覽以靜態的「攝影原作」與動態的「數位呈現」平行展示相互呼應,也是一種在攝影展覽形式上的嘗試與挑戰。

攝影/鄭宇辰、余志偉

剪接/余志偉

文字提供/國家攝影文化中心台北館

■完整報導:https://www.twreporter.org/a/photo-the-national-center-of-photography-and-images-exhibition-2

──────

《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神,致力於公共領域調查報導,共同打造多元進步的社會與媒體環境。

官方網站:https://bit.ly/3rTeR1V

粉絲專頁:https://bit.ly/37jjGYD

Instagram:https://bit.ly/3rWFQJV

★用行動支持報導者:https://bit.ly/3ylK401

#報導者 #看看攝影

論李喬《咒之環》的虛構與紀實

為了解決台灣原住民歷史 與文化 的問題,作者張令芸 這樣論述:

畢生勤於筆耕的李喬(1934-),著作等身,創作數最豐富的作家之一,同時在台灣文壇亦是一位極具影響的文學實踐者。其創作文類形式多變,以長、短篇小說、文化論述為主,小說之外更涵括散文、評論、雜文、戲劇、詩、資料等。2000年,因兩屆國策顧問的經歷開啟了李喬另一精彩的人生篇章,因此,筆者將針對李喬積極參與政治活動的生命流變、台灣文壇主流發展與台灣政壇發生事件作為對照,探討晚期的李喬是如何有意將歷史的、現實的、恐懼、盼望等等,以有別以往的「虛構」(fiction)之藝術技巧藉由小說形式呈現出來。本文以「論李喬《咒之環》的虛構與紀實」為題,將觀察時間聚焦於2000年至2008年前後,台灣政治歷史上出

現第一次政黨輪替、施明德號召紅衫軍倒扁事件的時間點,以對應李喬《咒之環》的虛構與紀實的選材安排與其目光軌跡的視域與觀點,嘗試以近年在台灣逐漸蔚成風氣的非虛構寫作理論,透過文學性和新聞性的視角,探究在虛構的小說架構下,作者如何以藝術形式將真實的台灣歷史事件於文本故事中開展,並與之大眾讀者對話。藉此釐清其創作歷程與其生命史的關聯性,洞悉其題材選擇的意義,以及作家與台灣政治歷史事件的連結,提供一種解讀、分析文學作品的全新視角。

典藏台灣史(二)台灣原住民史

為了解決台灣原住民歷史 與文化 的問題,作者詹素娟 這樣論述:

台灣的原住民,在語言文化、人群分布與網絡連結上,和太平洋海域上眾多島嶼一樣,都是南島語族(Austronesian Lingustic Family)的一支。他們的祖先,大約在距今7千多年前的新石器時代早期,已經在台灣住居。他們分散在溪流下游到河口或海岸地區,建立小型聚落,並逐漸朝平原內部、淺山丘陵或東部地區移動,形成更廣泛的分布,慢慢發展出具有在地特色的社會文化。 然而,當台灣以Formosa之名,捲入世界經濟體系,原住民作為本島主人的時代,便逐漸消逝,再也不能復返。 當新宗教隨著傳教士到來、當國家力量介入既有的治理規範、當部族因遷徙而開拓新領地……由外在

至內在的變化,如何影響台灣原住民的生活?台灣被納入國家的管轄後,不同的政權與統治策略,又帶給原住民什麼樣的衝擊? 中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟,著眼於台灣史脈絡中的原住民族群體,書寫了這部貫串各時代的原住民族變遷史。從不同時期的稱呼,到族群遷徙、生活變化的相關研究,她試圖用更寬廣的視野,描述台灣原住民族漫長而豐富的歷史發展。 全套共七冊的《典藏台灣史》是以全面性觀點,論述史前到當代的一套台灣史鉅作。 我們常說:「立足台灣,放眼世界。」然而,立足台灣,除了看見當下與未來,更要回溯過去,瞭解前人如何在這片土地落地生根、汲取多元文化養分,而以拼勁和不服輸的精神,一起成就台灣

。 本書系套書集結了劉益昌、詹素娟、林偉盛、溫振華、戴寶村、林呈蓉、何義麟、蔡錦堂、李筱峰、薛化元等重要的台灣史學者之力,在台灣主體性的前提下,統整多年研究成果,建構屬於我們這一代台灣人的台灣史。 本書特色 ◎前國史館館長張炎憲教授規畫,新台灣和平基金會協力推動,玉山社編印完成的《典藏台灣史》第二冊。 ◎第一本台灣原住民史總論。 ◎以時間和區域發展為主軸,突破針對單一部族、單一事件的限制,述說從史前到戰後,不同階段的原住民發展和治理。 ◎避免以漢人作為歷史書寫主題的侷限,看見台灣史另一個面向。

銜接與衝突: 從基督信仰與文化對遇反思花蓮阿美族馬太鞍部落豐年祭的爭議

為了解決台灣原住民歷史 與文化 的問題,作者林素女 這樣論述:

基督教隨著殖民主義的擴張,跟著宣教士傳入台灣原住民。在殖民下的宣教,傳教工作始終與殖民統治下的血腥戮殺並行,加上宣教師政教的身份,在宣教過程中牴觸了原住民社會文化習性和禁忌,破壞了原住民領袖(頭目、巫師、意見長老)的領導地位,基督教一度消失在原住民中。清末英國宣教士來台宣教,平埔族原住民再一次接觸基督教。原住民(高山同胞)受日本理蕃政策20多年,傳統宗教已經被日本神道宗教所取代。日治時期日本以隔離方式統治臺灣原住民,禁止一切文化進入原住民社會。國民政府承襲日本山地政策,因此西方宗教成為山地唯一可接收的外來文化。 傳統阿美族人有萬物有靈的神觀及祖靈觀,相信各種東西都有靈,

這也是影響他們或民族的動作與人格特質的成因。早期阿美族以小米為主食,每年的歲時祭儀及歲時行事都環繞著小米的種植過程。豐年祭是年終綜合性的祭儀活動又稱作感恩祭,在傳統祭典中,豐年祭有以迎靈、娛靈、送靈等儀式。 花蓮馬太鞍阿美族部落,因為青年階層希望能恢復祭祀祖靈的傳統,於是在2018年7月25日,馬太鞍長老教會張貼一份書面聲明,反對部落恢復中斷40年的祭祀祖靈傳統,要求部落遵守1979年約章中「取消任何祭祀祖靈儀式」,由於聲明書透過網路流傳,引起了許多人對基督教信仰與原住民傳統文化的討論。 基督信仰與文化對立嗎?為了瞭解族人對馬太鞍長老教會,發出書面聲明後對豐年祭在傳統祭儀文化

的看法,豐年祭典時,筆者分別訪談了負責豐年祭的青年階層及部落中其他人,本研究整理出主張恢復豐年祭傳統祭儀,及基督教會反對的不同觀點。 對上述正反的主張,筆者也從三方面在相關論述中進行反思,並對馬太鞍豐年祭在基督信仰與文化上,提出三點的建議。

台灣原住民歷史 與文化的網路口碑排行榜

-

#1.史前文化與台灣原住民

台灣原住民 ,以「南島語系」的民族為主,大約距今6000年前陸續移入臺灣。過去 ... 2 某日老師在課堂上講述台灣新舊石器時代的歷史課程,下列何者應為考古學家判. 於 www.greatbooks.com.tw -

#2.臺灣原住民族文化知識網

「阿美族」生動活潑的歌舞、「布農族」古老原始的八部合音、「雅美族」自然獨特的小島文化…等,想更認識這群可愛的臺灣原住民族嗎?快來一探究竟。 認識台灣原住民 ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#3.臺灣原住民族文化概述

【摘要Abstract】. 本文簡述臺灣原住民13 族之背景及文化,包拓其漁獵文化、紡織文化、農業文化及其信仰. 等,讓大家對原住民有更進一步了解,同時讓原住民族群可正視 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#4.台灣原住民族與世界南島語系民族的關係

臺灣原住民族,係泛指在十七世紀中國大陸沿海地區尚未大量移入前,就已經居住在臺灣及其鄰近島嶼的住民。在文化和語言上屬於南島語系(Astronesian),目前政府認定的 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#5.原住民族歷史轉型正義—空間之歷史記憶的建構- 本期專題

原住民 是臺灣居住最久的住民,但是一般人很少感覺到臺灣有原住民歷史、文化的存在,特別是生活環境中見到與原住民相關的歷史記憶。大多數的民眾卻可以輕易在許多風景 ... 於 ihc.cip.gov.tw -

#6.臺灣原住民族 - Wikiwand

約前4000年前就有屬於南島語系的台灣原住民開始在台灣活動。 ... 違憲,同屬南島語系民族的所有台灣原住民族,具有「民族文化特徵」、「族群認同」及「客觀歷史紀錄」 ... 於 www.wikiwand.com -

#7.博客來-原住民文化

中文書專業/教科書/政府出版品政府出版品原住民文化. ... 老人的話:卑南族卡大地布的歷史敘說 ... Ho Hai Yan台灣原YOUNG原住民青少年雜誌雙月刊2021.12 NO.95. 於 www.books.com.tw -

#8.原住民族文化資產查詢

文資類別. 全選 古蹟 歷史建築 紀念建築 聚落建築群 文化景觀 史蹟 考古遺址 古物 傳統表演藝術 傳統工藝 民俗 口述傳統 傳統知識與實踐 保存技術及保存者. 原住民族群. 於 nchdb.boch.gov.tw -

#9.台灣原住民14族(1).ppt

Page 1 of 16. 臺灣原住民. 跨領域結合新興文化議題. 社會+資訊+歷史文化學習網. 多元文化. 性別平等教育. 東華國中邱文偉提供. Page 1 of 16 ... 於 docs.google.com -

#10.#通識台灣原住民歷史與文化劉得興 - 輔仁大學板 | Dcard

【課程名稱】台灣原住民歷史與文化,【修課學年】 111-1,【授課老師】劉得興,【學分數】2,【推薦指數】 4.5/5,【上課時間】星期二D8-E0,⭐️屬於 ... 於 www.dcard.tw -

#11.日治時期原住民相關文獻翻譯選集:探險記.傳說.童話

除了實業家的身分之外,西岡對臺灣漢人及原住民文化、歷史等有相當廣泛興趣,亦 ... 著有《日治時期在台日人的台灣歷史像》(出版中)、《失去故鄉的人:灣生的戰前與 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#12.「台灣原住民與多元文化」課程在國中歷史教學的實踐

以下僅就多元文化教育之觀點,探討教科書中原住民相關內容之課程設計,並以族群偏見的角度,來檢視教科書中關於原住民族之內容。 一、目前翰林版國中社會歷史篇教科書中所 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#13.台灣原住民文化藝術| 誠品線上

台灣原住民文化 藝術:作者將台灣原住民的文化藝術分為台灣本島及離島蘭嶼兩部,以有系統的架構,敘述台灣原住民的人種來源、社會組織、風習、信仰、戰爭、生產、藝術、 ... 於 www.eslite.com -

#14.江揆:原住民文化是構成臺灣多元文化最重要核心 - 行政院

行政院長江宜樺今(10)日參訪花蓮縣光復鄉太巴塱部落祖祀,瞭解祖祀修復過程及原住民文化傳承工作現況。江院長表示,原住民也擁有自己的歷史、靈魂和生命,必須得到別人 ... 於 www.ey.gov.tw -

#15.原住民的生活觀

讓我們從文化、歷史與社會變遷的關係來看看吧!台灣原住民已經在這片土地上居住了幾千年,從文獻及民族誌看來,他們早期的生活僅是一種農業、漁獵並進的簡單經濟生活 ... 於 web2.nmns.edu.tw -

#16.深根台灣的人––原住民的潛在危機|方格子vocus

民國87年《原住民族教育法》頒行,經過數次修正使教育方面在制度上能讓學子學習自身族群的語言和文化,也呼籲在課程中應納入各族原住民歷史文化,促進族群 ... 於 vocus.cc -

#17.關於原住民

台灣 南島民族起源. 南島民族普遍分布於太平洋和印度洋中數千個島嶼之上,其地理分布最廣(佔全世界三分之二),人口也有兩億之多,是全世界幾個大民族之一。 於 www.scu.edu.tw -

#18.【南島學堂–台灣史研究小聚】台灣歷史、海洋神話、平埔族群 ...

帶領中部平埔族人東遷至噶瑪蘭的巴宰族(Pazeh)土目潘賢文。 文/ 洪麗完(臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版)... 於 www.facebook.com -

#19.認識原住民文化長榮大學10位國際生探索台灣民族文化

活動首先參訪台灣原住民文化園區,迎賓舞和迎賓禮炮展現原住民族的熱情與活潑。接著的歌舞表演,更讓外籍生們了解原住民的歌舞文化和歷史緣由。參訪山川 ... 於 www.taiwanhot.net -

#20.原住民文化保存母語還記得多少? - Newsweek - 小世界周報

早期荷蘭、西班牙治理台灣時就利用羅馬拼音拼寫出母語,我們歷史課程上所學過的新港文書就是當時的平埔族群和商人交易的土地契約等等的文件。 世新大學原 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#21.部落心旅行-原住民歷史與文化《解答》 - 永無止盡的學習路

卑南族。 布農族。 v, 雅美族。 Q, 何者為原住民族中人口最多的族群? 排灣族。 v, 阿美族。 賽夏族。 魯凱族。 Q, 當下台灣原住民總共有幾種族群? 於 roddayeye.pixnet.net -

#22.文化展演與台灣原住民 - 聯經出版

在《文化展演與台灣原住民》一書中,作者透過多樣性的文字書寫(學術論文、通俗散文與對話訪談等併陳)、民族誌影像紀錄、部落祭儀樂舞、和現代舞台展演等,探觸台灣 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#23.臺灣原住民族歷史語言文化大辭典 - 人文社會資料庫名錄檢索

一部有關台灣原住民歷史、語言和文化重要術語、詞彙的綜合性辭典,也是台灣第一部以原住民文化為主體的辭典。本辭典包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族、魯凱族 ... 於 husscat.hss.ntu.edu.tw -

#24.原住民應該建立自己的史觀 - 想想論壇

總統蔡英文日昨公開代表政府向原住民道歉,席間並引述連橫《台灣通史》的 ... 間接暗示原住民過去所遭遇的不公平對待,其實是源自文化與歷史上的被歧視。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#25.台灣原住民文化(A)_歷史文化類 - My數位學習- 南臺科技大學

【台灣原住民文化】課程以歷史的發展過程、台灣原住民生活空間與文化的介紹文本閱讀為主軸,並連結在部落中所蒐集的資料、經驗,以及多媒體珍貴資料等,以文字、圖像、影音 ... 於 my.stust.edu.tw -

#26.「臺灣原住民族10件重大歷史事件」系列叢書提供線上閱讀

為建構原住民族史觀,落實原住民族歷史正義及轉型正義工作,原住民族 ... 主委、教育部潘文忠部長、文化部陳登欽主任秘書及系列叢書作者共同出席。 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#27.原住民文化-知識百科-三民輔考

臺灣原住民族因自然地理環境和傳統文化因素,種植檳榔的歷史相當悠久。 ... 布農族是台灣原住民中唯一有文字的族群,其祖先用象形文字記載歲時祭儀,稱為木刻畫曆。 於 www.3people.com.tw -

#28.認識台灣原住民劉還月開講 - 人間福報

七日主題「歷史文獻中的台灣原住民族」則是透過這些珍貴的歷史記錄,介紹原住民的風俗、語言、文化、居處、生活。 劉還月透過多年的田野調查經驗,認為要有系統的認識 ... 於 www.merit-times.com -

#29.原住民文化教育的內涵與發展

的自覺,原住民文化的教育有了發展的契機。國民 ... 關於原住民文化的課程有:台灣原住民. 族概論、台灣原住民文學 ... 可與歷史系所合作推動口述歷史的系. 列活動。 於 ed.arte.gov.tw -

#30.台灣原住民文化與政策登上芬蘭第一大報版面 - Rti 中央廣播電臺

報導中提到,有自己的文化與歷史的台灣原住民過去歷經不同政權及不公平對待,但地位已經逐漸改善中。台灣政府投入預算支持原住民族文化復振、推廣族語 ... 於 www.rti.org.tw -

#31.你知道台灣現在有16個原住民族嗎?他們是這塊土地的先鋒者

相關新聞:台灣原住民再添2族:拉阿魯哇、卡那卡那富族) ... 機構進行審核,項目包括:種族分類、人口分佈、歷史、文化、社會組織及傳統儀式和慶典。 於 www.thenewslens.com -

#32.山海文學世界|山海文化台灣原住民文學數位典藏

山海文學世界|山海文化台灣原住民文學數位典藏. ×. INFO. 確認. ×. INFO Confirm. 確認 取消. ×. ERROR. 確認. 於 aborigine.moc.gov.tw -

#33.台灣史前文化與原住民的關係 - 教育大市集

台灣 的史前文化的主人究竟是誰?按照今日考古學家的說法,除了澎湖地區和台灣歷史時代的遺跡,是跟漢人有關之外,其餘的史前文化遺跡大致上都是屬於南島語族的的文化。 於 market.cloud.edu.tw -

#34.台灣有16個官方認可的土著部落。但是

阿美族人與外人接觸的歷史紀錄,最早可追溯到四百年前荷蘭金礦調查隊的相關 ... 近年,因為原住民意識崛起、文化復振運動興起,與原來在民族分類上劃歸泰雅族的太魯閣 ... 於 wtfna.org -

#35.【台灣原住民】走進原住民部落體驗原住民生活:泰雅族、阿美族

台灣 有著眾多值得深入探索的原住民文化和原住民祭典,雖然台灣原住民茖多 ... 每位新台幣2,800元),深入了解這個原住民部落的文化、歷史背景及習俗。 於 bravel.yas.com.hk -

#36.族群,歷史與空間:東臺灣社會與文化的區

台灣 東部的區域性(1)空間認知與異族建構(11)區域歷史、族群關係與文化變異(41)日據時期東台灣原住民勞動力之利用(73)族群空間與文化政治(111)花蓮黃色種菸草變遷史 ... 於 gpi.culture.tw -

#37.東台灣國家與族群之歷史研究的回顧*

因此對東台灣區域史的研究而言,如人類學者陳文德所指出. 者,無論其歷史、聚落或是原住民社會文化的發展,「都必須考慮. 到聚落族群之間的互動,並跳脫漢人為主的思考方式 ... 於 www.etsa-ac.org.tw -

#38.全台走透透!拜訪原住民部落深度體驗了解傳統原住民文化

台灣原住民 有幾族呢?目前(被政府認定)的原住民族共有16族,佔台灣人口總數約2%,原住民各族都有不同的文化與歷史,想要更深入了解原住民的文化, ... 於 blog.owlting.com -

#39.台灣文化一萬年!?認識台灣歷史1 遠古時代:南島語族的天地 ...

在還沒有文字的年代,以神話及傳說傳承文化,讓我們得以從中一窺當時人們對世界的看法。 從語言、考古等各方研究,探討台灣原住民的起源、與南島語族的關係,並試圖重現千 ... 於 pickbooks.com.tw -

#40.原住名簡介(以承認原住名) - 台灣原住民 - Google Sites

在許多的文字歷史當中,臺灣原住民在不同的儒家、基督教和國家主義等強勢文化的統治者各有不同的定義和方案。每一個強勢文化的定義和方案皆以各族群對於這些強勢文化 ... 於 sites.google.com -

#41.原住民的世界 - 大安國小歷史文化網

關於原住民的文化、住的、吃的、穿的、用的,全都介紹給你喔! ... 台灣原住民在我國古籍中被稱為「東鯤」或「東番」,清代通稱台灣「番族」。日本據台以 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#42.摺出原味‧守護祖靈用紙藝傳承台灣原住民文化

原住民 把歷史藏在圖騰裡,用天生的藝術美感,毫無保留地展現在傳統服飾上,傳遞天人合一的意念。 一份善念,讓兩個平地人起心動念,一頭栽入原住民文化 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#43.三分鐘看歷史-史前台灣與原住民文化- YouTube - 班網輕鬆架

三分鐘看歷史-史前台灣與原住民文化- YouTube. 線上影片 · 五上第五單元(康軒版); 林兆莉於2018-12-16 發布,已有732 人次閱讀過 ... 於 class.tn.edu.tw -

#44.世紀容顏- 台灣影像中的原住民 - 國家圖書館

由於原住民自身沒有文字記載的傳統,近代又受到外來文化的衝擊,我們如果想了解台灣原住民的傳統生活樣貌,現在只能根據考古發掘、外人的文字描述以及歷史圖像。 外人眼中 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#45.【投書】從《斯卡羅》看見台灣的族群融合,現在走到哪個階段?

好險,後來經過原住民再三抗爭,終於讓歷史重新被呈現,並將吳鳳鄉改為阿里山鄉。 跨文化敏感度發展的6個階段. 太多關於台灣的歷史不曾出現在書本上,因此 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#46.原住民史 - 國史館臺灣文獻館

原住民 各族因無自己的文字,對於其歷史文化承傳與保存,多靠口語相傳或由其遺留的文物予以考證,相關的研究,自荷西、明鄭、日本時期以來,學者繼起,不斷從事調查; ... 於 www.th.gov.tw -

#47.「原」味十足的全台原住民體驗!一起走進部落 - Tripbaa 趣吧!

台灣 目前原住民族總共有16族,各族都有擁有悠久動人的文化與歷史,且富有濃厚故事色彩。而旅遊最特別的是可以嘗試平時不易接觸的事物,豐富視野同時也 ... 於 blog.tripbaa.com -

#48.征選遊:台灣南投原住民文化大觀| on.cc 東網 - LINE TODAY

歷史 從來都是寶貴,台灣原住民文化,台灣人更視之如文化珍寶。早在80年代,以原住民文化為主題的樂園「九族文化村」已在南投縣魚池鄉開幕,其九族名. 於 today.line.me -

#49.【書訊】典藏台灣史(二)台灣原住民史 - 健行筆記

台灣 的原住民,在語言文化、人群分布與網絡連結上,和太平洋海域上眾多 ... 研究,她試圖用更寬廣的視野,描述台灣原住民族漫長而豐富的歷史發展。 於 hiking.biji.co -

#50.認識原民重大歷史事件文化部推空間紀念計畫 - YouTube

為了促進原民社群認識「 文化 資產保存」,跟「空間紀念設置」的相關機制, 文化 部文資局辦理「原住民族重大 歷史文化 事件空間紀念計畫」,希望從族人觀點 ... 於 www.youtube.com -

#51.台灣原住民飲食文化

漁撈與農耕為主要經濟活動,該族擁有「吃草的民族」之雅稱,其意思是指吃野菜料理的族群。 ⑵主食:番薯、小米及米三種,以米為最大宗。 阿美族為台灣原住民最大族群 ... 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#52.原住民族有哪些?2023原住民16族特色文化一起來認識!

根據原住民分佈的地區,每一族的文化特色都有不同色彩!本文將帶來原住民文化介紹,其中包含原住民16族順序,帶你一起認識原住民16族特色、了解台灣原 ... 於 explorethesun.tw -

#53.原住民族的歷史重建

台灣原 為「原住民族 」(indigenous peoples) 世居之地,然而,四百多年來,由於來自中國(唐山)的漢語系經濟性、政治性移民相繼前來,在所謂的「開發」(settlement) 過程 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#54.台灣原住民三大族

台灣原住民 目前分為十六族,人口分布大致落在東南部居多,總人數已經來 ... 台灣原住民在歷史的不同階段與不同的外來文化接觸和交流,這包括荷蘭、西班牙、漢人等等。 於 web.nttu.edu.tw -

#55.太魯閣族人 - 太魯閣國家公園

太魯閣族文化 ... 太魯閣族是台灣原住民十六族之一。 距今約250至300年間,原居於濁水溪上游的太魯閣族人在狩獵途中,發現中央山脈東側的廣闊原野,於是相率越過群峰,進入立 ... 於 www.taroko.gov.tw -

#56.台灣原住民文化心得 - 樹德家商圖書館

參賽主題:, 高職組--臺灣歷史. 作 者:, 私立樹德家商職業學校-應用外語科-二年11班號梁文馨. 指導老師:, 池華瑾. 書 名:, 台灣原住民族的祭禮. 作 者:, 明立國. 於 h37.s86.ts32.hinet.net -

#57.2018~2019 原住民重大歷史事件調查成果報告與建碑政策建議書

月18 日發布施行《原住民族文化資產處理辦法》(以下簡稱本法),試圖建立 ... 日治初期開始,日本政府在台灣對待原住民的制度,從搶奪原住民居住的山. 於 indigenous-justice.president.gov.tw -

#58.099 學年度第1 學期通識教育中心楊書濠教師臺灣歷史與文化 ...

這堂課不僅能夠認識台灣原住民的思維也能夠正確認識達悟族和阿美族的不同且原住民雖然在早期台灣不受重視但現在政府也開始在重視台灣的原住民文化且關於學測和指考加分 ... 於 ecourse.nutn.edu.tw -

#59.人物來臺時間文獻、圖像意義漢人經學家陳第明神宗萬曆年間撰 ...

... 的原住民 第二節「沒有歷史的民族」的歷史 ... 它是歷史記述臺灣最詳實、確切的著作,後來史書不斷引述。 ... 這是西方世界紀錄台灣原住民社會、文化最早的文獻。 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#60.一起走進奇幻又有趣的神話世界- 原視界Indigenous Sight

臺灣原住民過去由於沒有文字,對於歷史、文化與記憶,都是以口傳歷史來敘事 ... 《臺灣鄒族風土神話》、《臺灣原住民的口傳文學》、《台灣原住民的神話 ... 於 insight.ipcf.org.tw -

#61.太魯閣族- 原住民文化 - 九族文化村

目前官方認定的台灣原住民有16個族,尚不包括已經漢化的平埔族群。 ... 一個著名的觀光勝地;而它有相當豐富的人文歷史深度,那就是太魯閣族抗日戰役,太魯閣族祖先們 ... 於 www.nine.com.tw -

#62.原住民祖先來自中國? 國小老師上課內容惹議 - 鏡週刊

台灣 是由許多不同時期來自各個地方的民族所建立多元社會,認識不同族群的多元文化也是台灣學生教育中相當重要的一環。然而日前原民電台主持人璽固馬 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#63.只剩腳印的文化-原住民祭典轉變與語言流失

台灣 目前被承認的原住民族群只有14族,佔台灣總人口數的2%。但還有許多散落的族群因為證明的不足、語言的不完整、族人的數量、不被政府承認,在面臨主流文化 ... 於 www.indigen.fju.edu.tw -

#64.國內旅遊推薦!體驗原住民部落文化,感受台灣獨有之美

原住民文化 可說是台灣最珍貴的特色之一,小小的海島上擁有著十數種的原住民族群, ... 聚落中除了有專業嚮導幫助遊客了解部落的歷史外,還有許多熱門景點如慕谷慕魚、 ... 於 www.gtstour.com.tw -

#65.原住民文化-捨棄、傳承與借鑒- 兩岸藝文

拋開專業思維和固有教育的束縛,我重新認識了原住民們對於發揚本民族文化的執著與熱情,重新認識了原住民們優美的歷史與文化。與原住民部落零距離接觸 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.你的開山打林是我的侵略史? 向原住民致敬逆寫臺灣客家形成史

透過逆寫歷史,找出真相!」近四百年的台灣原住民與客家族群互動史,塑造出台灣現今的多元文化面貌,8月6日下午,客家委員會與陽明大學客家文化學院 ... 於 www.cna.com.tw -

#67.台灣原住民的口傳文學 - 台灣文學辭典資料庫

常民文化1996年5月初版。作者在自序中為原住民口傳文學做了一番的釋義,他提到口傳文學在傳統的原住民社會中,原具有教育功能,不僅是娛樂工具,同時他也是各族群歷史 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#68.認識原住民族- 族群介紹

台灣原住民 的來源,大致可以分成三種說法:一是北來說;二是西來說,認為他們來自中國大陸;三是南來說,認為他們來自南太平洋島嶼。臺灣的史前遺跡久遠且複雜,分布於 ... 於 www.tipp.org.tw -

#69.文化差異、民族認同與原住民教育

原住民 在台灣歷史的長流裡,一直. 處於被書寫的對象;當原住民接受儒化教育後,主體被錯置在漢人的. 認同之下,替原住民製造的主體性,導致原本人口眾多的平埔族原住. 民, ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#70.歷史變遷 - 交通部觀光局

原住民 大致以粟、山芋、甘藷、旱稻為主食,各族的飲食文化因其居住環境的不同而有所差異,靠山的 ... 客家菜的飲食文化與其獨特的遷移歷史與嚴苛的生活環境息息相關。 於 www.taiwan.net.tw -

#71.第二節原住民的社會

因此,有關原住民歷史社會的重建,還有相當大的空間。 原住民的社會. 雖然就有限的資料來看,所謂的平埔族,其社會文化內涵有母系制度的 ... 於 www.taiwanus.us -

#72.台湾原住民文化身份认同探析 - CORE

台湾原住民 赛德克文化身份认同他者. 2011 年9 月30 日,一部名为《赛德克・巴莱》(Seediq Bale). 的电影在全台湾公映,掀起了一股讨论原住民文化与历史的风潮。 於 core.ac.uk -

#73.歷史1 (中) 第01回CH1臺灣的史前文化與原住民

此原住民可能屬於哪一族群? (A)西. 拉雅族(B)賽夏族(C)噶瑪蘭族(D)泰雅族。 ( A ) 3. 下列關於臺灣原住民社會的三種資料,按照時間先後順序何者正確?甲:《熱蘭遮 ... 於 dgs.lungteng.com.tw -

#74.原住民文化符碼應用於現代創意商品之探討

本研究以台灣原住民族群之一的阿美族、排灣族、達悟族為主要的研究樣本, ... 分析三種族群的歷史背景、傳統工藝、服飾分析,以了解三大族群的文化特. 於 163.15.40.127 -

#75.為何原住民要學習「大中國史觀」的歷史?布農族的她 - 風傳媒

藉由進入如此不一樣異文化空間裡,我似乎也才慢慢找到回家的路,慢慢看見自己原生土地上的點點滴滴,而這過程,彷彿也是在找回失去的記憶,找回自己與土地 ... 於 www.storm.mg -

#76.臺史博對話錄:為什麼有些原住民不見了? 考古與歷史的日常 ...

文|李典榮. 審訂|詹素娟、劉益昌. 攝影|張耀翔. 「為什麼臺灣有些原住民不見了?」在多元文化的臺灣,族群議題的探討是讓我們更認識臺灣的路徑之一 ... 於 reading.udn.com -

#77.臺灣原住民族- 維基百科

幾世紀以來,臺灣原住民各族在與人口較多的各移民族群彼此衝突、交流的狀況之下更被迫學習外來政權的語言,加上族群的遷徙與現代生活的影響,導致很大幅度的文化、語言 ... 於 zh.wikipedia.org -

#78.國(初)中歷史教科書中台灣原住民族教材研究(1952~2007)

材內涵中能有原住民族保家衛族的英勇事蹟,圖片資料的呈現除了文化慶典外,能夠更進 ... 表3-2-5「認識台灣---歷史篇」(89 年)教科書中的原住民教材章節 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#79.原住民研究 - 南天書局

原住民 重大歷史事件:七腳川事件寫真帖. 作者 : 陳聰民等著. 出版社 : 國史館台灣文獻館 ... 台灣原住民史料彙編(4)卑南族的社會與文化(上). 作者 : 鄧憲卿. 於 www.smcbook.com.tw -

#80.台灣原住民歷史變遷

1.收入清末訪台歐美人類學者深入泰雅族部落之第一手記錄,年代早於鳥居龍藏與森丑之助,其珍貴價值無以倫比。 於 www.kgu-indigenous.com.tw -

#81.原住民歷史文化教育 - iFormosa 認識台灣

荷蘭人為了便利其傳教企圖,強迫平埔族接受羅馬拼音且幫忙傳教,進而破壞了原住民固有的宗教信仰與文化。日本殖民政府全面皇民化原住民,只為了想從原住民處,管制槍枝、 ... 於 www.taiwannation.org.tw -

#82.不只是「漢化」這麼簡單臺灣平埔的原住民族群 - 今周刊

帝國主義帶來的殖民跟侵略思維,在歷史上被淡化為外交角力;努力設法抵抗的原住民族,經歷一次次遷徙與躲藏,導致文化流散,因而遭到「漢化」, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#83.二二八之後原住民與漢人之間關係的變化

目前台灣的政治族群生態,一般習慣性地把台灣的住民分為原住民、外省、客家及 ... 其實族群文化並無產生族群對立的必然性,尚有許多中介的催化劑或緩和因素值得探討。 於 newmsgr.pct.org.tw -

#84.原住民介紹 - 進修推廣部- 國立體育大學

台灣 是一個位於亞洲太平洋的美麗島嶼,居住著各種族群,其中原住民族約有53萬人,佔總 ... 對台灣而言,原住民族是歷史與文化的重要根源,也是獨一無二的美麗瑰寶。 於 cecfun.ntsu.edu.tw -

#85.台灣原住民社會與文化

本課程共三個部分,第一部分概述台灣原住民族的分類、現況、分布區域、社會型態與文化傳統,探索、分析各族之共同性與差異性,同時對照數個世界其他原住民族之文化樣態與 ... 於 webapp.yuntech.edu.tw -

#86.泰雅族--復興鄉歷史文化館 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

鄉內歷史文化館成立於民國92年,是復興鄉泰雅原住民文化介紹中心,歷史. ... 主題與關鍵字:: 原住民族|泰雅族|照片|復興鄉|歷史文化館: 台灣原住民族55個鄉鎮市 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#87.永恆的記憶-屏東縣原住民族文化資產分享會 - 蕃新聞

屏東縣副縣長黃國榮表示,屏東縣在107年就成立了原住民文資審議 ... 原住民深刻的文化內涵及獨有的文化智慧,而這些曾經發生在每一個部落的歷史軌跡, ... 於 n.yam.com -

#88.原住民族的民俗文化 - 國家書店

台灣原住民 巫師與儀式展演(二刷). 特價NT$:567 ... 海的記憶:台灣原住民海洋文化與藝術 ... 眾裡尋她:南投縣鄒族口傳文學與歷史─南投縣文化資產叢書158. 於 www.govbooks.com.tw -

#89.近年來在政府及地方文化團體努力之下,各鄉(鎮

台灣 地區蘊藏豐富多樣之文化資源,近年來在政府 ... 但基於皆為原住民文化館之特性,原民會亦納入補助範 ... 整個泰雅民族變遷的歷史的部分,進而到整個泛泰. 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#90.文化霸權下缺席的原住民歷史 - 自由評論網

然而,原住民族的歷史不管在微調前後,或更精確的說從國民政府時期的山胞教育到現在的原住民教育,台灣的歷史、文化、地理、語言教育,原住民族的觀點 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#91.原住民文化|台灣史地|人文歷史|中文書 - 金石堂

原住民文化 ,含括各類書籍網路書局,介紹熱門書籍,暢銷書心得分享,中文書-原住民文化下單快速到貨,更多原住民文化都在金石堂網路書店。 於 www.kingstone.com.tw -

#92.〈原住民歷史文化〉彙整頁面 - 台灣放送

◎ 原住民歷史文化. 從原住民族分布圖談起. 葉高華. 於 www.telltaiwan.org -

#93.台灣原住民族簡介 - 部落e樂園

但孕育出豐富而特有的動植物生態,在這裡的也創造了多元而生動的原住民歷史文化,成為台灣最引以為傲的自然與人文的奇珍。 透過考古人類學的研究得知從長濱文化起始, ... 於 www.e-tribe.org.tw -

#94.原住民 - 臺灣四大族群

原住民 · 歷史與語言 · 台灣各原住民族擁有各自的起源傳說,近年來依據語言學、考古學和文化人類學等的研究推斷,在17世紀漢人移民台灣之前,台灣原住民族在台灣的活動已有 ... 於 taiwamethnicgroup.weebly.com -

#95.台灣歷史與文化 - 中華開放教育平台

歷史 的學習是透過人類過往經驗的瞭解,培養對事件的邏輯分析與解釋的能力,進而理解社會變遷與文明演變的歷程,訓練批判性思考與 ... 第四週:台灣原住民的生活與文化. 於 www.openedu.tw -

#96.原住民族百年發展:族群關係觀點

其次,過. 去,台灣原住民史研究,多屬殖民史觀點,或多屬文化橫切面的探索,缺乏緃剖. 面的論析,而且原住民各族歷史發展紀錄甚缺,口述資料亦不詳,官方及學界漠. 視, ... 於 hc.nccu.edu.tw -

#97.史前文化與原住民族

經濟發展的主軸是( 對外貿易 ),促使台灣( 商. 業 )發達,( 社會 )開放,高度( 資本主義 )化。 4. ( 多元的文化內涵 ). 包括( 原住民 )文化、( 中國 )文化、( 日本. ) ... 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#98.【台灣文化】台灣原住民是玻里尼西亞人的祖先?

我曾經和我的家人花了整整兩年的時間在亞洲、太平洋間穿梭旅行。在旅程的過程中能夠學習當地的歷史與文化,對我來說永遠是一種更為有趣的方式好好了解每一個國家 ... 於 keelung-for-a-walk.com