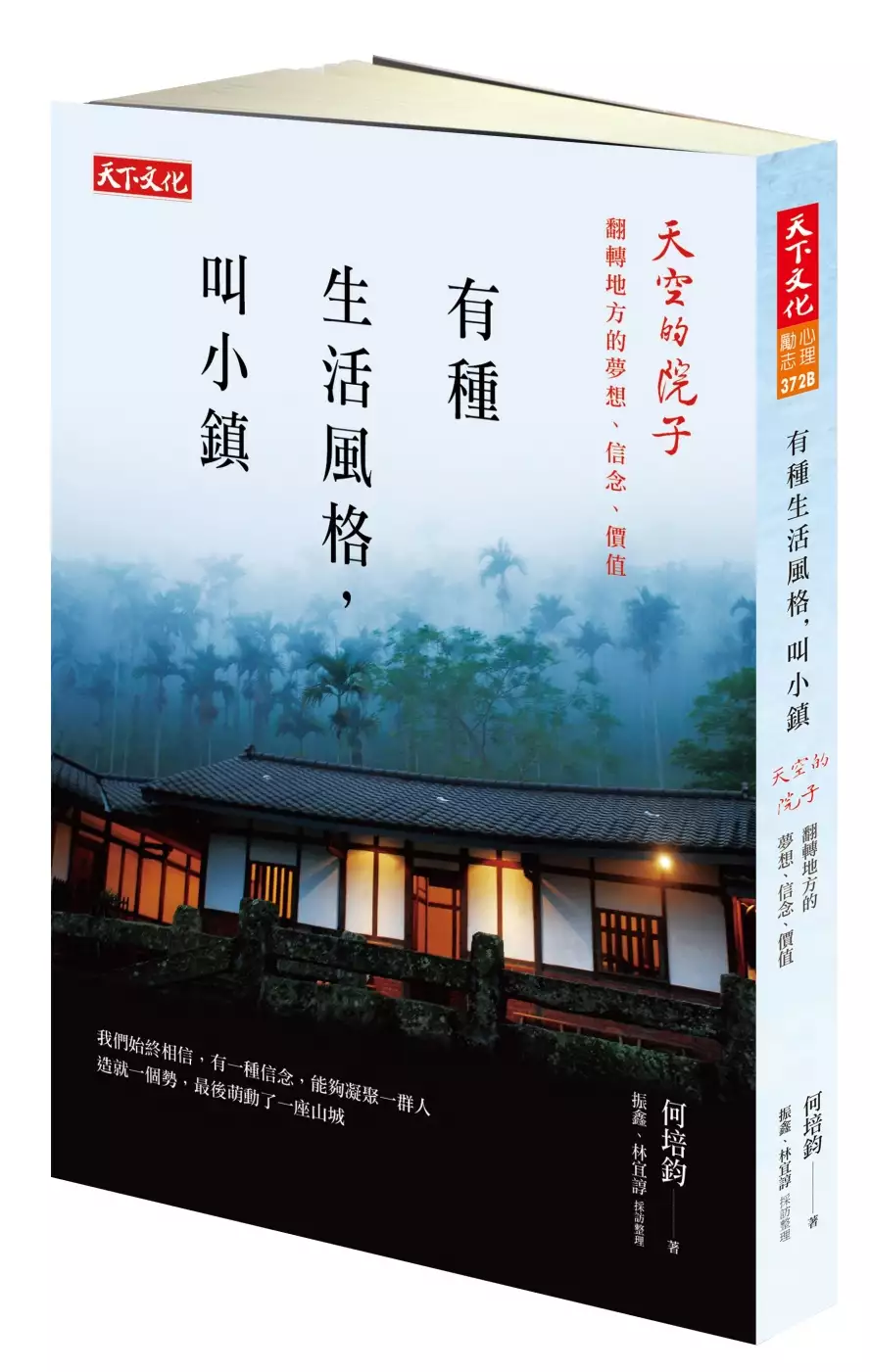

台灣青年資料庫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石婉舜寫的 幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,上卷 【30年】文獻‧憶述‧專訪 (DVD一片) 和何培鈞,振鑫,林宜諄的 有種生活風格,叫小鎮:天空的院子 翻轉地方的夢想、信念、價值都 可以從中找到所需的評價。

另外網站網站連結 - 雲林縣政府勞動暨青年事務發展處也說明:勞動部勞動力發展署, 108-06-06. 台灣國家婦女館, 107-11-16 ... 行政院性別平等會, 107-04-24. 台灣就業通, 105-12-28 ... 全國法規資料庫, 96-11-13 ...

這兩本書分別來自書林出版有限公司 和天下文化所出版 。

國立雲林科技大學 文化資產維護系 司馬品岳所指導 李宜蓁的 台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945) (2021),提出台灣青年資料庫關鍵因素是什麼,來自於戰時體制、女性、家事、治理、規訓。

而第二篇論文佛光大學 公共事務學系 陳尚懋所指導 俞任厚的 新住民二代族群認同之研究—以宜蘭縣羅東國中為例 (2021),提出因為有 新住民二代、族群認同、政治社會化的重點而找出了 台灣青年資料庫的解答。

最後網站青年教育與就業儲蓄帳戶 - 嘉義女中則補充:教育部111年度「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生家長宣導影片. 「青年教育與就業儲蓄帳戶 ... 五)社區見習:青年壯遊點壯遊體驗企劃見習專案、台灣社區通人才資料庫.

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,上卷 【30年】文獻‧憶述‧專訪 (DVD一片)

為了解決台灣青年資料庫 的問題,作者石婉舜 這樣論述:

上卷 【30年】文獻.憶述.專訪 .小劇場與社運結合的先鋒. .當代南管藝術承先啟後者. 解嚴那一年,周逸昌創立「零場實驗劇團」,開啟小劇場與社會運動結合的先聲。而在迎來新時代的同時,成立「江之翠劇場」(1993年),不斷從本土表演藝術的土壤,實踐一條嶄新的解殖路線,嘗試建立台灣當代的劇場美學,擺脫橫向移植的主流西方劇場美學脈絡。 上卷由石婉舜主編並撰寫專文〈關於周逸昌〉。全卷編纂包含首次公開的文獻,並訪談與周氏生前往來密切的學者、團員、以及合作過的海內外劇場藝術家包括友惠靜嶺(日本)、Eugenio Barba(丹麥)、Mugiyono Kasido(印尼)等人,藉以記錄保

存周氏的劇場軌跡及被他打開的諸多可能,為日後進一步的研究與推廣奠基。隨書另附《周逸昌.造次》紀錄片,結合珍貴歷史影像與訪談,呈現周逸昌三十載的藝術略歷。 本書特色 1.小劇場開拓者周逸昌紀念專書,集三十年戲劇生涯大成。 2.上卷收錄各領域評論與演講內容等,以及近三百張珍貴圖片,呈現周逸昌表演歷程與立論。 3.下卷詳述周逸昌自創的表演體系,以及詳細步驟教學與練習,附有影片連結QRcode。 4.附贈吳耀東導演拍攝紀錄片《周逸昌‧造次》DVD。 深情推薦 吳密察 國立故宮博物院院長 吳靜吉 總統府國策顧問/政大教育學系名譽教授/蘭陵劇坊創辦人 林于竝 國立臺北藝

術大學戲劇系副教授 林曼麗 國家文化藝術基金會董事長 林鶴宜 國立臺灣大學戲劇學系教授 紀蔚然 劇作家/國家文藝獎得主 胡慧玲 作家 張元茜 亞洲文化基金會台北代表 陳建仁 中央研究院院士/前副總統 黃明川 紀錄片導演/前國藝會董事長 楊 翠 國立東華大學華文系教授 葉菊蘭 總統府資政 蔡欣欣 國立政治大學中國文學系教授/前國立臺灣戲曲學院副校長 鄭麗君 前文化部部長 (按姓氏筆劃排序) 「周逸昌先生『搬演台灣傳統藝術、轉化劇場生命』的故事,包容了多元探索心智、在地實驗、國際跨域行動,指引了台灣未來表演藝術發展,值得期待的一條創新路。」

——吳靜吉(總統府國策顧問、蘭陵劇坊創辦人) 「從西方現代劇場的前衛風潮回溯到台灣戲曲的古典美學身世,這不只是時代創造了周逸昌,而是周逸昌內在裡的某種狂熱,幫助台灣以另類的方式來照見了最美好的自己。」——鍾明德(國立臺北藝術大學戲劇學系教授兼戲劇學院院長) 「從身體到思想,從藝術到社會,周逸昌先生以三十年的劇場實踐,映現了追求自由的時代精神,豐富了台灣文化的當代面貌。這部紀念套書的出版,無疑是重建臺灣表演藝術史重要的一步。」——鄭麗君(前文化部部長)

台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945)

為了解決台灣青年資料庫 的問題,作者李宜蓁 這樣論述:

本文發現二戰時(1937-1945)臺灣的女性被鼓勵參與戰爭,成為可以保家衛國的存在。雖然當時的女性地位看似提升,卻仍無法脫離家庭的身份任務。本研究取徑於傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)的系譜學(genealogy)與治理術(governmentality),從大量檔案中建立國家訓練女性家事背後的權力關係,重新論述臺灣女性、家事與家三者在戰爭中的定位。本文發現「女性做家事」此現象,是國家治理國民生活刻意建構的性別分工意識型態,亦為戰時國家動員女性協助經濟統制的機制。國家也透過此機制掌握非戰場的民生物資資源,同時藉由女性的家事能力確保國民健康。「家」成為國家的戰時後

援基地供給人力資源,為日治時期住宅史與軍事動員研究提供另一種討論面向。

有種生活風格,叫小鎮:天空的院子 翻轉地方的夢想、信念、價值

為了解決台灣青年資料庫 的問題,作者何培鈞,振鑫,林宜諄 這樣論述:

我們始終相信,有一種信念,能夠凝聚一群人, 造就一個勢,最後萌動了一座山城…… 夢想,從廢墟裡再生 一切,都必須從遇到這座 被遺落在山林間的百年古宅 開始說起…… 十多年前,年輕的兄弟扛下鉅額貸款, 誓言要讓破落古宅重生。 這座全台灣最美的民宿──天空的院子, 開啟了小鎮的改變: 人才、活力、創意逐漸湧進街弄, 竹山從靜默的鄉鎮, 翻轉成帶著濃濃在地味的文創小鎮。 且來聽聽竹山小城的故事。 小鎮的天空,沒有極限 你擁有的夢想,比你想像的還巨大 座落於竹山山上的古宅民宿「天空的院子」,十多年前由一位剛退伍的大學畢業生何

培鈞,與擁有建築師魂的急診室醫師古孟偉一手改造、創建。 十多年來,「天空的院子」不但成為一間熱門的民宿,何培鈞還繼續創辦了「小鎮文創」,試圖結合竹山小鎮的各種在地特產、商家、人才……希望以眾人之力為沒落小鎮注入活力,永續發展。他又陸續在竹山當地以「打工換宿」、「青創平台」、「竹藝復興運動」、「竹馬之友慢跑步」、「廟口分享」、「小鎮未來行動平台」……等活動,吸引年輕人到小鎮,創造在地生產與活力。 他希望能將這些想法移植到其他台灣偏遠小鎮,一步一步將更多年輕人拉到鄉鎮,參與改變,也喚醒在地人對自己土地的愛。 本書有何培鈞自己的個人故事,也有許多珍貴的創業經驗,及對鄉鎮文化與經濟的

獨特看法與實踐,是一本有熱血故事,也有實務經驗的實用書。 各界推薦 王浩一 作家、浩克慢遊主持人 許毓仁 TEDxTaipei 策展人 & 共同創辦人 王文華 夢想學校創辦人 田定豐 豐文創創辦人、攝影作家 林以涵 社企流創辦人 陳文茜 「文茜的世界周報」主持人 廖嘉展 新故鄉文教基金會董事長 好評推薦 兩年多前,我第一次到竹山,培鈞在他的車上跟我說著「天空的院子」,如何從一片廢墟到成為台灣最美麗院子的故事。我到現在還記得,他當時說著從一磚一瓦開始動工的神情,有多麼的耀眼和令人感動。 他讓自己的夢想從廢墟裡再生,他也讓竹山從一個空城,翻轉成

帶著濃濃在地味的文創小鎮。 他的故事,不只是成就自己的故事,而是啟發更多無助徬徨的年輕人,願意把夢想用挫折來種下,然後以汗水和淚水一起灌溉,讓屬於台灣這片土地的文化,能透過更多年輕人的創新和實踐而遍地開花。 如果,你還在懷疑自己,這本書將讓你知道,你應該擁有的夢想,其實比你想像的還要巨大許多。――田定豐/豐文創創辦人、攝影作家 認識培鈞,是在一場數百人的論壇中。在那之前,已經從報章雜誌、朋友前輩口中聽過他的故事好多次。禮貌性遞上名片、說明我來自社企流,培鈞很有朝氣的回道:「我知道你們,也很喜歡你們的理念,我們一起加油!」短短幾句話,就是我跟培鈞從陌生人變成好朋友的距離。

遇見培鈞,也總是在我們擔任講者的論壇中。雖然不常見面,但每回遇到他,除了問候,他總是跟我分享竹山更多新計畫,也跟我說社企流可以有哪些新嘗試,從來不曾喊累。在他身上,真的看到夢想「自」造家的特質──開創、真誠、熱忱、分享,翻轉了許多人對社區發展、青年返鄉、社會企業等詞彙的想像。 很榮幸受邀擔任這本書的推薦人,邀請您一起走進培鈞精采的人生故事,認識他的夢想、信念與價值。――林以涵/社企流創辦人 竹山,一個台灣地理上常遭忽略的名字,十年來因為有了「天空的院子」而徹底改觀。台灣經濟起飛的過程,把青壯人口擠壓到工廠到都市,農村、漁村、部落失去活力,加上農業長期的衰敗,猶如荒村的景象,到處可

見。「天空的院子」所在地大鞍村就是典型的代表。 而竹山的復甦,也像當年台灣經濟的發展一樣,是個「奇蹟」。這個奇蹟來自一位早熟、有自覺、有方法、敢行動的青年永無止境嚴格要求自我的實踐;他同時掀起一波波難以形容的台灣城鎮再造。 何培鈞集商業、NGO、社群跨域等治理模式,在網路與媒體引起關注後,順勢成功推出換宿等活動,吸納熱情的人力資源,轉化成對竹山社會的貢獻;且透過無數的演講,感動更多的人,「何培鈞世代」已然成形。 這本書,讓我們看見何培鈞的背後,他的價值觀,他的所有不可置信的拚命,期待這股力量的扎根,讓台灣鄉鎮到處,遍地開花。――廖嘉展/新故鄉文教基金會董事長

新住民二代族群認同之研究—以宜蘭縣羅東國中為例

為了解決台灣青年資料庫 的問題,作者俞任厚 這樣論述:

隨著全球化及政府南向政策影響,台灣的跨國婚姻也越來越多,婚後哺育出的「新住民二代」的數目也不斷增加,但也帶來許多值得深思的問題。筆者在宜蘭縣羅東國中服務時發現這些「新住民二代」有別以往學生,在外顯特徵上與從前的學生似乎沒有區別,但是在想法、溝通上又略微不同。因此,本研究亟欲探討母親原生國為大陸籍與東南亞籍新住民二代在族群認同上之差異,並了解家庭背景、同儕關係、學校課程及社會環境是如何影響新住民二代。又因母親原生國不同,筆者將新住民二代受訪者分為兩個群體(母親原生國為中國大陸籍與東南亞國籍)並透過深度訪談法了解受訪者的家庭背景、同儕關係、學校課程及社會環境,筆者認為新住民二代在文化認同的面向較

容易產生雙族裔認同,政治認同其次,國家認同最單一。家庭背景對新住民二代影響最大,從而影響與同儕關係、學校課程及社會環境間交互作用。

想知道台灣青年資料庫更多一定要看下面主題

台灣青年資料庫的網路口碑排行榜

-

#1.壯遊體驗學習網-青年體驗學習計畫

為使我國青年學生在進入大學前,能有多方面探索性向與興趣的機會,教育部透過跨部會 ... 社區見習/壯遊體驗學習網/青年壯遊點專區 · 社區見習/台灣社區通/人才資料庫 ... 於 youthtravel.tw -

#2.台灣轉型正義資料庫」將公布政治案件、加害者與被害者

439 likes, 0 comments - 臺灣青年民主協會TYAD (@taiwanyouth) on Instagram: " 促轉會:「台灣轉型正義資料庫」將公布政治案件、加害者與被害者 ..." 於 www.instagram.com -

#3.網站連結 - 雲林縣政府勞動暨青年事務發展處

勞動部勞動力發展署, 108-06-06. 台灣國家婦女館, 107-11-16 ... 行政院性別平等會, 107-04-24. 台灣就業通, 105-12-28 ... 全國法規資料庫, 96-11-13 ... 於 labor.yunlin.gov.tw -

#4.青年教育與就業儲蓄帳戶 - 嘉義女中

教育部111年度「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」學生家長宣導影片. 「青年教育與就業儲蓄帳戶 ... 五)社區見習:青年壯遊點壯遊體驗企劃見習專案、台灣社區通人才資料庫. 於 www.cygsh.cy.edu.tw -

#5.台灣青年氣候聯盟:拒當氣候難民 - 遠見雜誌

同時在台灣,為呼應國際水資源年,TWYCC 以「水水一百」計畫,邀請青年蒐集100 個台灣水故事,希望透過周遭環境的水資源故事,建立相關議題資料庫,並 ... 於 www.gvm.com.tw -

#6.中國青年反共救國團 - TaiwanDocs台灣紀錄片資料庫

中國青年反共救國團. 地址: ;. 收錄作品. 充滿希望的一代A Generation Full of Hope: Youth Activities in the Republic of China. 1988 20 min 製作單位. 於 docs.tfai.org.tw -

#7.行政院主計總處縣市重要統計指標查詢系統

家庭收支資料因部分縣市樣本數甚為有限,據以排名或比較均不具嚴謹統計意義,使用時應多加留意。 【改制後】樹狀清單查詢(資料更新日期2023/05/15). 土地面積. 於 statdb.dgbas.gov.tw -

#8.公司簡介 - iSURVEY東方線上-專業生活型態與消費市場研究顧問

由趨勢專家和洞察專家引導,長期進行台灣消費者研究 ... Ltd),國內知名消費者生活型態與消費市場研究顧問,成立於2000年,以E-ICP東方消費者行銷資料庫每年追蹤台灣 ... 於 www.isurvey.com.tw -

#9.勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署「青年就業旗艦計畫」。

理。 二、本計畫相關條文及職缺明細資料公告於台灣就業通/青年職訓資源網. (https://ttms. 於 osa.web.shu.edu.tw -

#10.財政及貿易統計-財政部全球資訊網

統計處 · 公告訊息 · 統計發布預告 · 統計資料庫 · 稅務行業標準分類 · 財政及賦稅統計 · 進出口統計 · 性別統計 · 其他業務統計 ... 於 www.mof.gov.tw -

#11.NCKU 成功大學-圖書館

《台灣民報系列資料庫》收錄「台灣民報」、「台灣新民報」、「台灣」、「台灣青年」等四種刊物,為研究日治時期台灣文學與文化的重要文獻。 ... 歡迎全校教職員師生上網使用 ... 於 www.lib.ncku.edu.tw -

#12.法治教育向下紮根,青年學子熱烈參與「第十四屆全國法規資料 ...

司法新聞(2022年) - 法治教育向下紮根,青年學子熱烈參與「第十四屆全國法規資料庫競賽活動」舉行頒獎典禮. 於 www.lawtw.com -

#13.延伸閱讀 氣候變遷調適資訊與成果資料庫

延伸閱讀 · 08. 聯合國氣候變遷綱要公約UNFCCC · 09. 中研院環境變遷研究中心 · 10. 台灣青年氣候聯盟TWYCC · 11. 低碳生活部落格 · 12. 高雄市氣候變遷及永續 ... 於 adapt.epa.gov.tw -

#14.臺灣是臺灣人的臺灣——說1920年代的文化協會與《臺灣青年》

國家文化記憶庫網站使用cookies 收集資料以從事改善本站品質之統計。您得點選下列同意或拒絕或造訪本站之隱私權宣告。若您未做任何選擇,則本站預設您 ... 於 memory.culture.tw -

#15.中華青年交流協會

宜蘭佛光青年分團與佛光大學國際交流會瞭解星雲大師弘法及辦學… ... 台灣法人網-台灣財團法人、社團法人全國社會團體資料庫說明: 一、 本會自一九九 ... 於 open-store-menuiseries-fermetures.fr -

#16.地方創生資訊共享交流平臺

地方創生入口網:回首頁 · 最新消息 · 重大政策 · 大事紀 · 活動資訊 · 青年培力工作站 · 公有空間活化. 於 www.twrr.ndc.gov.tw -

#17.SIT 人才資料庫 - 教育部

教育部於2018年推動「SIT (Study in Taiwan)人才資料庫計畫」,建立系統化之人才資料庫及人才 ... 主要是與國際人才建立聯繫,並且協助他們到台灣工作、生活和投資。 於 sitdatabase.moe.gov.tw -

#18.線上工作坊: 多體學大數據分析- 生物資訊工具與資料庫介紹

線上工作坊: 多體學大數據分析- 生物資訊工具與資料庫介紹 ... 2018-2022 香港中文大學生命與健康科學院副教授(校長青年學者). 於 platform.tbsb.org.tw -

#19.青年日報社- 台灣採購公報網決標公司資料庫

公司名稱: 青年日報社. 公司地址: 110臺北市信義區信義路1段3號10樓. 公司電話: (02)23222722. 公司統編: 36507549. 青年日報社歷年得標數量統計. 決標年度, 得標件數 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#20.新北市政府青年局

新北市政府青年局 · 2023-07-05ChatGPT 技能全攻略:新北青年局免費AI 講座,協助青年提升數位競爭力! · 2023-07-03新北暑期工讀今日報到市府提供講座、職遊協助青年探索 ... 於 www.youth.ntpc.gov.tw -

#21.正修科技大學圖書資訊處-教學發展中心公告-台灣青年氣候聯盟 ...

核心資料庫, 另開新視窗. ... 台灣青年氣候聯盟將主辦【2019台灣青年氣候倡議培力營】,活動謹訂於中華民國108年7月27日至7 ... 資料來源:教務處; 日期:2019/06/24. 於 academic.csu.edu.tw -

#22.行政院農業委員會漁業署

機關連結; 國外網站. 雙語資料庫學習資源網-另開新視窗 · 全民國防教育全球資訊網-另開新視窗 · 矯正機關自營產品展售商城-另開新視窗 · 青年資源讚-另開新視窗. 於 www.fa.gov.tw -

#23.國家圖書館-首頁

國家圖書館以保存文化、弘揚學術研究為主,提供圖書、電子書、期刊、論文、政府公報、古籍、手稿、家譜、漢學、藝文、資料庫等學習資訊服務,及閱覽證、自修室預約、 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#24.台灣青年工作貧窮現象 - Airiti Library華藝線上圖書館

本研究取2008年中央研究院調查研究專題中心「學術調查研究資料庫」依據行政院勞工委員會提供之「2008年青年勞工就業狀況調查」問卷資料,以台灣15歲以上29歲以下投保 ... 於 www.airitilibrary.com -

#25.青年就業領航計畫- - 台灣就業通

方案緣起. 方案緣起 · 方案目標 · 職場體驗 · 經費補助 · 計畫及配套措施說明 · 青年儲蓄帳戶. 青年領航計畫. 領航計畫 · 計畫介紹 · 常見問答 · 資料下載; 聯絡我們. 於 youthjob.taiwanjobs.gov.tw -

#26.會員專區 - 衛生福利部志願服務資訊網

社團法人台灣青年社會服務推展協會. 領域類別:. 社福. 單位類別:. 運用單位. 縣市別: ... 志願服務資料庫. 統計資料 · 專家學者資料庫 · 下載專區 · 法令彙編. 於 vol.mohw.gov.tw -

#27.人口統計資料 - 中華民國內政部戶政司全球資訊網

十五歲以上初設戶籍人數按年齡、教育程度、原因及原屬國籍(105) XLS ODS. 20. 縣市人口增加、自然增加及社會增加(99) XLS ODS ... 於 www.ris.gov.tw -

#28.文訊雜誌社 文藝資料研究及服務中心

由於長期的用心經營,我們獲得文藝界及學界普遍的肯定,已經成為台灣現代文學的資料庫,可說是台灣文學發展的檢驗指標。 雜誌內容. 於 www.wenhsun.com.tw -

#29.農糧署全球資訊網> 農糧業務>農業天然災害救助專區

低溫災害及因應訊息. ::: 開啟. 首頁 · 雙語詞彙 · 隱私保護及安全政策 · 著作權聲明 · 本署位置圖 · 諮詢窗口一覽表 · RSS · 政府網站資料開放宣告 · 近日焦點 ... 於 www.afa.gov.tw -

#30.110-1他鄉青年來開講第三講

如果說到彰化只想到肉圓和八卦山大佛,那麼「旅庫。彰化」就是你必須點開的彰化旅遊資料庫,從手作體驗到生態導覽、從古蹟廟宇到鐵道街區,透過精心 ... 於 www.rrcg.ncnu.edu.tw -

#31.勞動統計查詢網首頁

更多統計指標查詢,請點選主選單<統計資料庫查詢>,或電洽本部統計處02-89956866, ... 於 statfy.mol.gov.tw -

#32.青年工程師聯盟委員會 - 中國工程師學會

一)參與國際工程會議下與青年工程師相關之活動。 ... 三)主/協辦青年工程師與國際接軌及全球化之相關培訓工作。 ... 七)建立青年工程師資料庫。 於 www.cie.org.tw -

#33.影音專區 - 桃園市政府-青年事務局

我與13歲男孩共用身體,來自台灣的世界小丑冠軍|嗨!前輩. 出去玩還在滑手機? ... 人氣:375. 【青年的100種樣子】以前想跳舞先被否定,現在我也會先否定我的學生 ... 於 youth.tycg.gov.tw -

#34.外部相關單位連結-財團法人中小企業信用保證基金

經濟部青年創業及啟動金貸款專區 · 勞動部微型創業鳳凰網 ... 中華民國工商協進會 · 中華民國工業協進會 · 中華民國工業區廠商聯合總會 · 台灣區電機電子工業同業公會. 於 www.smeg.org.tw -

#35.台灣青少年成長歷程研究 - Survey Research Data Archive

「台灣青少年成長歷程研究」,簡稱「台灣青少年計畫」。如全名所示,本計畫目的在探討青少年的成長歷程如何受到家庭、學校與社區的交互影響,以致影響到個人在成長時的 ... 於 srda.sinica.edu.tw -

#36.日治時期圖書影像系統

[2022/04/25] 本館自建臺灣學資料庫操作介紹 ... 稿本,採編年體,自1895年至1919年繫年繫月繫日編纂台灣總督府重要施政紀要,並收錄《改隸前支那史料》、《臺灣史料雜 ... 於 stfb.ntl.edu.tw -

#37.美容美髮業者立院陳情反服貿,憂中國削價競爭釀台灣青年失業

美容美髮業者立院陳情反服貿,憂中國削價競爭釀台灣青年失業 ... 設立「投機客資料庫」,嚴格控管曾有短期交易的客戶資料,經紀人絕不能為之服務。 於 www.thenewslens.com -

#38.習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年回信

新華社北京7月12日電中共中央總書記習近平7月11日給參加海峽青年論壇的台灣青年回信,勉勵兩岸青年為實現中華民族偉大復興中國夢攜手打拼。 習近平在回信 ... 於 cpc.people.com.cn -

#39.農業金融局

嚴重特殊傳染性肺炎農業紓困專區 · 農業保險專區 · 農業金融業務 · 農業金融法規 · 農業金融機構資訊揭露 · 防制洗錢與打擊資恐專區及諮詢平臺 · 資訊共同利用專區 · 青年從農專區. 於 www.boaf.gov.tw -

#40.江揆:積極整合資源,提供青年更多國際事務參與機會 ... - 行政院

行政院長江宜樺今(24)日在行政院會聽取教育部「青年國際參與及服務成果」報告後 ... 組織結合、建置青年國際參與人才資料庫儲備種子人才,並啟動2017世大運「保七搶 ... 於 www.ey.gov.tw -

#41.高雄新媒體人才月薪上看50K 青年局助攻!培訓行銷大師並為 ...

高雄市政府青年局舉辦「新媒體人才就業媒合會」,幫助畢業生順利就業。 ... 高雄市青年局與104人力銀行合作建立「新媒體職缺資料庫」,為青年彙整行銷 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#42.23%青年想前往海外工作對美加最有興趣 - 經濟日報

根據勞動部2022年最新調查指出,有23.2%的15至29歲青年想遠赴海外工作,其中最想前往的國家是美國、加拿大。(本報系資料庫). 本文共995字. 於 money.udn.com -

#43.“台湾青年社” - 台独组织- 资料频道 - 华夏经纬网

台湾青年 社”(1960年2月28日-1970年1月1日)是明治大学讲师兼作家王育德成立于日本的政治团体。 ... 华夏经纬网 > 台湾资料库 > 台独组织 2021-07-26 10:48:50. 於 zl.huaxia.com -

#44.白色恐怖文學目錄資料庫|沒有經過法庭的審判 - 國家人權博物館

二二八事件 · 台灣青年民主自治革命促進會 · 台灣青年民主自治革命促進會金木山等 ... 暫無資料. 出處, 陳金柱等口述,黃旭初主編,《禁錮的青春,我的夢:高雄市政治 ... 於 wtl.nhrm.gov.tw -

#45.2023年度臺日青年科技人才交流計畫(日本臺灣交流協會訪日 ...

2023年度臺日青年科技人才交流計畫(日本臺灣交流協會訪日研究活動)─ 選送博士生赴日研究【7 ... 上述所有申請資料正本於錄取後須郵寄至日本台灣交流協會台北事務所。 於 www.nstc.gov.tw -

#46.健保資料庫研究發表之2015 趨勢

也越來越多年輕醫師真正理解到,健保資料庫是台灣獨特的資源,研究成本合理,又有大數據趨勢概念,若能掌握研究分析方法,的確是很棒的研究素材。 於 ymrf2015.innovarad.tw -

#47.台灣青年資料庫的推薦與評價,網紅們這樣回答

台灣青年資料庫 的推薦與評價,的和台灣主權和平獨立這樣回答,找台灣青年資料庫在的就來台灣好玩景點推薦,有台灣主權和平獨立網紅們這樣回答. 於 poi.mediatagtw.com -

#48.經典重現 舊報紙數位化國中圖用心典藏

如果與當時發行量較大的《中央日報》、《台灣新生報》、《中華日報》等大報相較, ... 《青年新報》─青年團系統之中部地區地方報 ... 「舊版報紙資訊網」資料庫檢索。 於 www.nlpi.edu.tw -

#49.青年職涯輔導資訊平臺

青年 署2022-04-06. 教育部青年發展署-青年資源讚. 青年署2022-04-06. 青年署臉書. 青年署2022-04-06. 教育部青年發展署. 勞動部職涯資訊2022-03-31. 勞動部-台灣就業通. 於 mycareer.yda.gov.tw -

#50.教育部青年發展署「112年青年壯遊點推動戶外教育高級中等 ...

國家太空中心112年7月舉辦「台灣太空事務青年人才選訓計畫」. 2023-06-20 訓育組 ... 臺北市政府教育局「第15屆全國法規資料庫競賽活動」. 2023-06-17 訓育組. 於 www.yphs.tp.edu.tw -

#51.自由廣場》健保資料庫的美麗與哀愁

李伯璋、高豐渝全民健康保險作為台灣民眾最高滿意度(九十二點三%)的公共政策,健保署同仁皆以此為榮,並兢兢業業維護這樣的基業。 於 talk.ltn.com.tw -

#52.相迎「台灣青年節」的延伸性思考 - 晴天社會福利協會

相迎於8月12日聯合國所訂定的「國際青年節」,台灣地區的少年福利團體亦公布所謂「2013青少年議題」的公投結果,這其中包括有,高達88%的民? 於 www.sunnyswa.org.tw -

#53.獻我青年精神 - 台灣聖經網詩歌資料庫

獻我青年精神 G 賽6:8 1.獻我青年精神俾主差遣指揮 我獻小子謙卑的心天父看做真美 2.小漢決定心志跪我救主面前 主賜平安降落福氣快樂充滿心靈 3. 於 www.taiwanbible.com -

#54.2023 青年安心成家購屋優惠貸款懶人包:承作銀行/條件/利率 ...

青安貸款基準利率為中華郵政股份有限公司2 年期定期儲金額度未達500 萬元機動利率(2023/03/29 起為1.595%),3 種利率方案可參考下方資料:. 一段式機動利率: 按基準利率 ... 於 www.money101.com.tw -

#55.青年安心成家貸款方案懶人包!青安貸款申請流程 - 袋鼠金融

財政部為了解決青年首購族群的痛,與台灣許多銀行合作,誕生了青年安心成家貸款方案(又稱「青安貸款」)。 袋鼠金融 (原貸鼠先生)今天會介紹2023 ... 於 roo.cash -

#56.臺灣青年之歌 - 臺灣音聲一百年

前往文化部 · 台灣女人Banner 前往台灣女人 · 觀臺灣Banner 前往觀臺灣 · 台灣史料集成資料庫Banner 前往台灣史料集成資料庫 · 斯土斯民-台灣的故事Banner ... 於 audio.nmth.gov.tw -

#57.台陸面對面I:台灣青年的大陸印象 - 議事槌- WordPress.com

訪問有效樣本數:2000年1073人,2016年1002人。 ※圖表及數據資料均引用自聯合報系民意調查中心、聯合報。圖表內皆不含無意見、未回答 ... 於 gaveltw.wordpress.com -

#58.青年事工委員會 - 台灣基督長老教會

台灣 基督長老教會158年來,在無數宣教師的熱心事奉及本地傳道人與信徒的積極參與下, ... 黃彰輝牧師,1948年,台灣青年夏令營。 ... 建立青年普世人才資料庫。 於 www.pct.org.tw -

#59.林務局全球資訊網

... 生態調查資料庫 · 森林我的家 · 林務疫情監測及防治體系 · 拔草吧-外來入侵植物與褐根病防治監測管理系統 · 林火風險評估系統 · 自然保育網 · 台灣山林悠遊網 ... 於 www.forest.gov.tw -

#60.大綜電腦系統股份有限公司 - 高雄市政府青年局

大綜是台灣南部第一家的專業全方位電腦系統整合服務公司。 ... 各式資訊安全、檔案暨資料庫稽核、防毒、防駭、防垃圾郵件、虛擬化、備份、備援暨異地 ... 於 youth.kcg.gov.tw -

#61.臺灣青年- 期刊瀏覽 - 文學館資料庫平台

1920年在東京,以台灣留日青年為核心組成的台灣青年雜誌社,在本土資產家支持下創辦了一份政治社會運動啟蒙雜誌,其刊名即為《臺灣青年》,而後逐漸發展為 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#62.青年失業率11.75% 平均待業99天- 財經焦點 - 中國時報

台灣青年 失業率長期處於11%以上,人資專家楊宗斌表示,接下來會有更多這個 ... 歲青年失業率通常是整體失業率的3.4倍,從近年人力銀行資料庫也顯示, ... 於 www.chinatimes.com -

#63.資料檢索 - 蔣經國總統資料庫- 國史館

蔡培火(男,峰山,台灣台南) 學歷:日本國立東京高等師範學校經歷:台灣青年雜誌社、台灣議會期成同盟會、台灣文化協會、美台團、台灣新民報社、味仙食品公司、中國 ... 於 presidentialcck.drnh.gov.tw -

#64.勞動力發展署技能檢定中心

112-07-03勞動部推動技能檢定獎勵措施鼓勵青年投入國家重點產業 · 112-07-05公告技術士技能檢定自來水管配管「乙、丙級術科測試應檢人參考資料」及「職類規範」等修正 ... 於 www.wdasec.gov.tw -

#65.非營利青年組織AIESEC 遭爆會員資料未加保護 - TWNIC Blog

資料庫 表單的欄位,包含實習申請者的姓名、性別、生日、申請原因等資料;如申請未通過,其日期與時間戳記也會記錄在資料庫中。 AIESEC 表示這個資安疏失在 ... 於 blog.twnic.tw -

#66.台灣地區身心障礙青年職業生活素質之研究(Ⅲ)

台灣 地區身心障礙青年職業生活素質之研究(Ⅲ)—台灣地區視障、聽障及肢障青年職業 ... 兩年齡組,以及性別等條件之障礙者270名,經訪視調查研究後,資料全部回收。 於 teric.naer.edu.tw -

#67.中華民國四健會協會

第28屆四健青年領袖營學員錄取名單 依據行政院農業委員會「112年度... M O R E · 【公告】第28屆四健青年領袖營學員錄取名單. 於 www.fourh.org.tw -

#68.行政院農業委員會水土保持局全球資訊網

本局遵循行政院農業委員會施政主軸,積極推動「健康、效率、永續經營的全民農業」,秉持水土保持為社會服務之精神,推動整體性治山防災,建構社區安全之土石流防災體系 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#69.臺中市政府勞工局

... 中市府辦大專青年暑期工讀教育訓練勞工局長勉學生體驗職場、學習新知 2023-07- ... 「2023第16屆台灣企業永續獎」評選活動 2023-06-08 · 112年「職要您健康」健康 ... 於 www.labor.taichung.gov.tw -

#70.國家寶藏(海外台灣史資料庫) - 維基百科

國家寶藏(英語:Taiwan National Treasure)是一個非營利的線上開放海外台灣史資料庫。在2017年由三位在美國紐約的台灣人發起:蕭新晟、林育正跟莊士傑。 於 zh.wikipedia.org -

#71.110年青年學者養成營線上登場播種學術研究種子 - 屏東大學

為強化高中職青年學子對學術研究資源的認識及論文撰寫之知能,並培養其研究興趣及 ... 論文寫作指引」等專業課程,更有圖書館員帶領學員進行線上的資料庫學習與互動。 於 secretary.nptu.edu.tw -

#72.屏東縣政府全球資訊網-Amazing Pingtung 雙月刊

訂閱資料需具備:姓名/電話/住址/生日/職業; 如果您對Amazing Pingtung 雙月刊內容 ... 據統計,2025年台灣每5個人就有1人超過65歲,高齡時代已不可逆的逼近你我,在朝 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#73.TESAS | 地方創生資料庫

... 並帶動人口的成長、青年返鄉及發展地方特色產業,形塑幸福城鄉的均衡發展面貌。 ... 因此,國發會建立地方創生資料庫( Taiwan Economic Society Analysis System, ... 於 tesas.nat.gov.tw -

#74.2023青年就業獎勵、補助懶人包!如何申請?金額

想參加的青年朋友,可依照以下步驟:. 登錄資料:青年申請本計畫前,應登錄為「台灣就業通」會員(電子郵件將作為後續訊息 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#75.臺灣舊照片資料庫 - 臺大圖書館數位典藏館

臺灣舊照片資料庫 · 首頁 · 照片出處 · 瀏覽 · 進階查詢 · 日本地理大系臺灣篇(含照片解說) · 特藏臺灣舊籍(ALMA-D) ... 台灣青年雜誌社 (5). Powered by Omeka S. 於 dl.lib.ntu.edu.tw -

#76.教育部全球資訊網

資料 下載. 112-07-13WATER HERO 真英雄不逞英雄體育署水安嘉年華李詹瑩選手任水域安全 ... 教育統計動態視覺化平臺 · 教育部統計處電子書櫃 · 青年教育與就業儲蓄帳戶 ... 於 www.edu.tw -

#77.電子報 - PRIDE政策研究指標資料庫- 國家實驗研究院

2022年9月號 PRIDE2022年9月號電子報-「2022 WIN the PRIDE:用指標說故事」,廣邀群雄角逐年度最佳作品! 2022年6月號 PRIDE2022年6月號電子報- 從國際比較看台灣鐵路的 ... 於 pride.stpi.narl.org.tw -

#78.台灣青年氣候聯盟Archives - 公民行動影音紀錄資料庫

所有文章標有'台灣青年氣候聯盟'. 【聲明】政院版氣候法草案民間聲明. 2022-04-21 - 3:35 下午. 【採訪通知】新年淨零新願景:氣候立法加速前行,六大重點實踐淨零. 於 www.civilmedia.tw -

#79.法規新訊-訂定「失業青年職前訓練獎勵要點」(2020-06-30)

「法源法律網」為專業法學資料庫,收錄:法規(憲法、法律、法規命令、 ... 參加第四點第一項第二款規定課程之青年,應逕至本署台灣就業通網站產業新 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#80.臺灣青年民主協會TYAD - 促進轉型正義委員會前日(14)表示 ...

促進轉型正義委員會前日(14)表示「#台灣轉型正義資料庫」將於2月26日對外發表,資料內容包含#政治案件的受審情況外,戒嚴時期壓迫體制的#加害者及 ... 於 www.facebook.com -

#81.圖書館| 190期新民青年投稿專區

(二) 作者資料──請註明(1)班級(2)座號(3)姓名(三) 一律使用真實姓名(使用 ... (三) 錄取之作品,將刊載於本學期校刊《新民青年》189期,預計111年12月26日出刊。 於 www.shinmin.tc.edu.tw -

#82.「青年安心成家」問與答| 中華民國內政部營建署全球資訊網

統計資料庫網際網路報送系統(僅供各縣市政府填報單位使用) ... 財政部99年12月1日起實施之「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款」,可否搭配使用嗎? 於 www.cpami.gov.tw -

#83.青年回鄉行動獎勵計畫影響力評估線上工作坊

水保局在補助青年新創和返鄉的系統上十分先進,從申請計畫開始, ... 就可以透過資料庫獲得一定的成果估算,可謂是為了導入影響力評估投入了不少 ... 於 www.koimpact.tw -

#84.財政部國庫署全球資訊網

國債鐘資料. 112-07-12 ... 青年安心成家撥貸比率 ... 全國法規資料庫入口網站(另開新視窗). 下一張. 快捷列. 優質酒類專區 財政我最庫 國庫影音專區. 於 www.nta.gov.tw -

#85.勞動力發展署全球資訊網

上一則; 更多; 下一則. Facebook粉絲團. 台灣就業通TaiwanJobs. . 台灣就業通 TaiwanJobs WDA 勞動力發展署. 賈北伯JobBebe. . 賈北伯 JobBebe 北基宜花金馬分署. 於 www.wda.gov.tw -

#86.台灣就業通|青年職訓資源網- YoungDetail

(2)學員可以學到哪些技能: 本課程經由講師實務教導學員經由參與本課程的學習,學員們得以獲得專案管理之時程規劃、軟體工程技術、GitHUB實務、MySQL 資料庫與雲端資料 ... 於 ttms.etraining.gov.tw -

#87.台灣青年 - 聰美姐紀念基會– Chhong-bi Memorial Fund

將『台灣青年』上網是『聰美姊紀念基金會』beh為著台灣歷史kap台灣文獻的保存盡淡薄仔力,阮寄望會出現【拋磚取玉】的效應。時間、空間,人情、世事,誘惑、試探, ... 於 tbc.chhongbi.org -

#88.「2018視盟x藝術全青年學校」獻給青年策展人

... 線上策展裝備4.0,讓青年線上策展人透過免費授課,學習GA數據分析工具,追上大數據時代分析解讀的技術,並以「台灣當代藝術資料庫」 (TCAA)作為閱讀分析平台。 於 tcaaarchive.org -

#89.台灣青少年計畫成長歷程研究計畫(TYP) 介紹 - SRDA's blog

TYP採取生命歷程觀點,透過嚴謹且系統化的長期追蹤資料蒐集,探討台灣青少年至成年期的成長過程與生活經驗,描繪他們的成長歷程特性。 於 srdatw.blogspot.com -

#90."C." 解答| 網路假期- 答案共享資料庫2023

A. 台灣青年陳安穠與政大同學們共同努力成立了Impact 恩沛教育投資平台。 他們利用本身企業管理的專長,整合各地需要幫助的教育機構之平台,向全世界募資,以能為他們 ... 於 netholiday.reh.tw -

#91.勞工及青年發展處-新聞焦點 - 苗栗縣政府

性別主流化 · 政策與法規 · 性平報報 · 性平人才資料庫. 熱門關鍵字. 上方連結. 網站導覽 · 回首頁. 下方連結. 隱私權宣告 · 政府網站資料宣告 · 資訊安全政策. 於 www.miaoli.gov.tw -

#92.『台湾青年』総目次 - 政大數位典藏- 政治大學

物件的詳細資料 ; 內容描述, 《台灣青年》創刊號至第169號目次。 ; 主要作者, 台湾青年編集委員会 ; 日期, 1974-12-05 ; 年代, 1974 ; 典藏號, ccl_tdm_ar_000601700010. 於 contentdm.lib.nccu.edu.tw -

#93.專家學者資料庫 - 臺南市志願服務網

姓名 性別 電話 電子信箱 謝東宏 男 07‑7256343 [email protected] 歐陽慧芳 女 06‑2820320 [email protected] 洪碧涓 女 06‑2157524 [email protected] 於 vt.tainan.gov.tw -

#94.勞動基準法-編章節條文 - 全國法規資料庫

雇主不得僱用未滿十五歲之人從事工作。但國民中學畢業或經主管機關認定其工作性質及環境無礙其身心健康而許可者,不在此限。 前項受僱之人,準用童工保護之規定。 於 law.moj.gov.tw -

#95.資料庫-桃園- 青春還鄉—2023地方創生微電影競賽

這是台灣第一個由腦麻青年及其家長成立的永續時尚共創基地,團隊致力於: 1、環保議題:快時尚造成二手衣氾濫,推廣將回收牛仔褲進行再生設計改造,傳遞永續時尚 ... 於 regional-revitalization-film.tw -

#96.台灣青年工作貧窮現象(碩專班:趙秋雲) (指導教授:張清富)

本研究取2008年中央研究院調查研究專題中心「學術調查研究資料庫」依據行政院勞工委員會提供之「2008年青年勞工就業狀況調查」問卷資料,以台灣15歲 ... 於 sociology.ntpu.edu.tw -

#97.經濟部國際貿易局經貿資訊網

政府網站開放資料宣告 · 網站安全政策 · 隱私權政策 · 無障礙網站宣告 · 常見問答. 瀏覽人次: 198626367 更新日期: 2023-07-13 July 13 2023 GMT+8:00. 於 www.trade.gov.tw -

#98.臺灣民報系列(1920-1932) - TBMC - 漢珍數位圖書

漢珍數位圖書股份有限公司於1981年在台灣,台北成立,早期以進口歐美日先進國家原版書籍、高等教育出版品、科技報告、微縮資料、光碟資料庫為主,近年來則以電子出版 ... 於 www.tbmc.com.tw