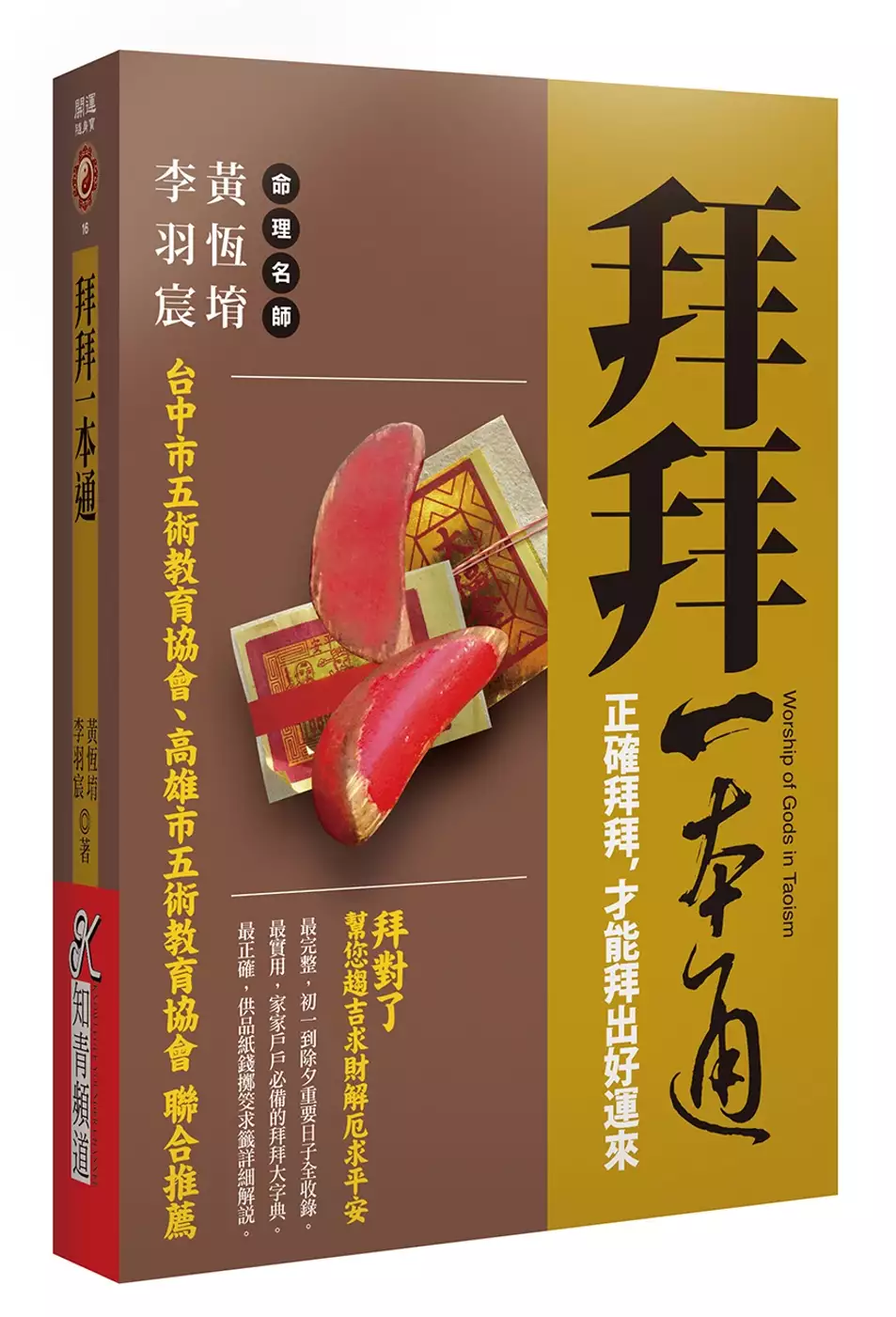

唸觀世音菩薩聖號的好處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃恆堉,李羽宸寫的 拜拜一本通:正確拜拜,才能拜出好運來 可以從中找到所需的評價。

另外網站称念“观世音菩萨”名号有哪些好处 - 佛教也說明:如果人皆能称念观音菩萨的圣号,人皆能学习观音菩萨的大慈大悲,人皆能发扬光大观音菩萨寻声救苦、平等与乐的精神,使自己与他人都变为现代大慈大悲的 ...

國立政治大學 國文教學碩士學位班 陳錦釗所指導 張雅文的 《聊齋誌異》果報故事研究 (2006),提出唸觀世音菩薩聖號的好處關鍵因素是什麼,來自於聊齋誌異、蒲松齡、因果報應、果報故事、淨土宗。

最後網站請益心定不下看板Buddhism 批踢踢實業坊- 念觀世音菩薩聖號則補充:念佛,廣義上說,是稱念佛菩薩聖號。而關於所念的名號,不論是佛還是菩薩,只要大乘經典中出現的,你個人修學中最為歡喜、最親切、最受用的名號,就可以經常念。

拜拜一本通:正確拜拜,才能拜出好運來

為了解決唸觀世音菩薩聖號的好處 的問題,作者黃恆堉,李羽宸 這樣論述:

最完整,初一到除夕重要日子全收錄! 最實用,家家戶戶必備的拜拜大字典! 最正確,供品紙錢擲筊求籤詳細解說! ◎全彩內頁+小開本,讓您方便好攜帶&隨時翻閱! 很多讀者都會翻閱「農民曆」來自行擇日,但要怎麼買、怎麼準備、怎麼拜就不是那麼了解。此時只要依據本書第一章第一節擇日須知,避開方位煞方與生肖的冲、殺、回頭貢殺之「日、時」,就能夠擇一好日為用。 本書呈現民間節慶祭祀的日子,以白話口語的方式,教導拜拜的地點與時間,需準備的物品以及參拜的儀式與祈禱的程序,並且配合節慶當下的開運方法,讓您不只是拜拜祈福而已,還能夠趨吉避凶,轉禍為福。 以全彩圖文介紹金銀紙、香束、供品種類

和對應的祭祀對象; 詳盡列出祭祀時怎麼「說話」、「安奉疏文」怎麼寫、祭祀上各種宜忌; 以六色明確標出「道教神明」、「佛教」、「密教」、「陰神」、「陰鬼」、「祖先」的拜法與禁忌; 清晰明瞭,讓您不錯過重要節日,也不會「拜錯」! 拜對了,才能幫您趨吉求財解厄求平安! 好評推薦 台中市五術教育協會、高雄市五術教育協會 聯合推薦

《聊齋誌異》果報故事研究

為了解決唸觀世音菩薩聖號的好處 的問題,作者張雅文 這樣論述:

佛法是諸佛如來對法界眾生(上至等覺菩薩,下至地獄眾生)至善圓滿的教育,佛教導我們要透過修行,將精神的染污、心地的染污、思想見解的染污斷除掉,恢復自性的清淨心,佛陀的教學就圓滿了。修行該從何處著手呢?無論是世間聖賢或是諸佛如來的教育都是以孝道、師道為中心,圓滿孝道、師道,是佛法自初發心一直到修成如來果地的不二法門。佛法是師道,從佛弟子稱釋迦牟尼佛為「本師」(根本的老師)即可看出端倪,而師道是要建立在孝道的基礎上,《地藏菩薩本願經》便是佛門孝經,它教導我們如何落實孝道與師道,「孝親尊師」不僅是待人處世的基礎,也是開發我們自性寶藏的根本大法。釋迦牟尼佛在淨土宗三經之一的《觀無量壽佛經》中為我們敘述

了一個故事:韋提希夫人遭遇家庭重大變故,她的兒子阿闍世王在提婆達多慫恿下,為了篡奪父親的王位,犯下殺父、害母的重罪,韋提希夫人在此巨變下萬念俱灰、了無生趣,懇求釋迦牟尼佛開示宇宙間離苦得樂的所在。釋迦牟尼佛非常慈悲,以神力將十方世界變現在韋提希夫人面前,讓她自行選擇,她看了之後,選擇西方極樂世界阿彌陀佛的教區,之後她再度請求釋迦牟尼佛開示,要用什麼方法才能到達?世尊首先要求她修淨業三福:「佛言欲生彼國者,當修三福:『一者、孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業;二者、受持三歸,具足眾戒,不犯威儀;三者、發菩提心,深信因果,讀誦大乘,勸進行者。如此三事,名為三世諸佛淨業正因。』」佛特別為她說明,

這三福是三世諸佛淨業正因,三世是講過去、現在、未來一切諸佛,他們修的法門一定是不一樣,修學的宗派也不一樣,但是都能成佛。就好比我們無論蓋什麼式樣的房子,多麼高的大樓,都一定要有堅固的地基為基礎,「淨業三福」是世尊教導我們的修行基礎,這十一句就如同十一層大樓,後面的包攝前面,前面無法涵蓋後面的,必須按部就班循序漸進才行。種善因得善果,種惡因得惡果,為世間及出世間不變的道理。天理昭彰,報應不爽。無論世間聖人,或出世間諸佛如來,皆以因果大道施行教化。若人人知因果,大治之道也;人人不知因果,大亂之道也。世間聖人的教化著眼於現生並及於子孫,諸佛如來則曉以三世因果之說,使人自然而然地隨順性德、斷惡修善,以

趨吉避凶。而小說對世道人心的教化,往往比聖賢的教誨更容易讓人接受。蒲松齡在科舉途上不遂意,終生都在鄉下坐館教書,這對於曾積極追求福祿皆至、立志拯濟蒼生的他,無疑是落魄失意的。這種失意的悲憤,訴諸於文字,就是他自稱為「孤憤之作」的《聊齋誌異》。透過瀰漫全書的佛教思想,蒲松齡創作命意的另一方面也展現出來,即:教誡世人,匡扶民俗,勸善懲惡,婆心救世,曲筆為文。佛法法門無量,有些宗派在明清之際幾乎後繼無人。唯有禪宗與淨土宗因其簡捷方便,仍在廣泛流行,但信奉者大多已經不拘泥於某一宗派,而是同時吸取和融合儒釋道三家的理論。蒲松齡在時代的影響下,反映在《聊齋誌異》中的佛教思想必然是以禪宗和淨土宗為主。筆者德

學疏淺,無法禪淨雙修,故擬以淨土法門為探討方向。近人以《聊齋誌異》為研究主題的學位論文數量頗豐,但卻少有人觸及此專題,或是尚不夠深入,因而引發筆者強烈的研究動機,希望藉由對故事中事理因果的探討,達到明瞭宇宙人生真實智慧的目的。本論文在第二章首先討論在佛法傳入中土前,中國本土早已有因果報應的觀念,遠至夏商週三代,便有敬鬼神之說。在先秦諸子的典籍裡,如墨子即有禮敬上天、賞善罰惡的觀念,孔孟老莊諸子欲以倫理常道代替傳統的鬼神信仰,而這種轉化與因果報應觀亦有密切關聯。秦漢時期有祭祀之風,漢有天人感應之說,皆承襲前人觀念而有所變通,並且指出有時候報應不一定是必然的現象。直到佛法傳入中土,它的教義始為此觀

念提供了理論基礎。這一學說解釋了傳統道德無法解釋的惡人得福,善人反而受欺的現象,殷殷勸導人們必須斷惡修善,隨順諸佛如來教誨,並遵守倫理道德及社會規範,以圖避免禍殃,獲取善報。再者就蒲松齡的宗教思想作一分析,他出生於一個平凡的半耕半讀家庭,對傳統儒家的道德規範、民間信仰及佛教、道教的通俗教義,從小耳濡目染,早就習以為常。而他所處的又正是民間秘密宗教最為盛行的時代,這些教派參雜在儒釋道三教思想內涵中,應該也或多或少影響著他。這些因素都融入在他的宗教世界,而具體地呈現在《聊齋誌異》的果報故事中。人生在世,無不追求功名利祿、聰明智慧及健康長壽。功名利祿、聰明智慧、健康長壽都是福報,想得到它就一定要修佈

施。佛教導我們「有施斯有財,有施斯有智,有施斯有壽」,財佈施得財富,愈施愈多;法佈施得聰明智慧;無畏佈施得健康長壽。財佈施是因,財富是果報;法佈施是因,聰明智慧是果報;無畏佈施是因,健康長壽是果報。第三章則依據釋迦牟尼佛在《佛說十善業道經》中的開示,分別就孝順與忤逆、護生與殺生、不淫與邪淫、捨財與慳貪、和顏愛語與惡口戲言等主題,進一步探討《聊齋誌異》中的果報故事。世尊在此地教導我們:晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法。我們的心地善、念頭善、行為善,絕不會造惡業,當然也就能夠永離一切惡道苦。「積德修善、積功累德」,這也是儒釋道三家教化眾生的共同理念。吉凶禍福都在一念之間,世人若能真心懺悔,過去罪愆

永不再造,務必做到斷一切惡,修一切善,定能年年如意、歲歲平安。筆者在第四章中從敘事時間、敘事角度及敘事修辭等三方面,來探討《聊齋誌異》果報故事的敘事方式。由於敘述者對故事時間的重視與否,使得該事件的敘事時間得以拉長或縮短,從而展現出深度的描寫、精緻的敘述,並透過省略、延宕、懸念等敘事手法,給予讀者不同的感受。因為這些都是敘述者的操縱與處理,其間蘊含敘述者及所敘人物的感覺、感情和理智,將所謂的敘事時間人文化,這也是研究敘事方式,何以不能疏忽敘事時間的原因。在敘事文學作品當中,敘述者與故事存在著相當重要的關係,西方小說理論家認為,二者之間實際上就是一個敘事角度的關係。敘事角度關係到事件被感知的具體

過程和方式,它要解決的問題是:故事中的人、事、物是誰看見的?是看到了事件的全部乃至透視到了所有人物的內心活動,還是只看到了事件的某些部分、只透視到了某些人物的內心活動(抑或沒有人物內心活動的透視)?觀者與被觀者、敘事者與被敘事者的態度及關係又是如何?由此不難看出,敘事角度確實關係一部作品的基本風貌甚至質量的好壞,容不得作者有絲毫的馬虎。而修辭或修辭法,一般都理解為是語言學的一個組成部分,它主要指作者敘述技巧的選擇以及文學閱讀的效果。蒲松齡一生從事教育工作,除了在王村和豐泉鄉等地各教了幾年書外,便是在康熙十八年設帳於淄川西鋪村畢際有家,直到康熙四十八年才回家養老,其時年已七十。他特別強調因果報應

在教育中的重要作用,教育是什麼呢?教育就是教導我們不愚癡,就是對於是非、真妄、邪正有能力辨別。換句話說,就是培養我們正確的思想、正確的見解、正確的行為。正的標準是什麼?與真如本性相應就是正,與「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」相應就是佛菩薩,不相應仍是生死凡夫,這也是古大德所說:「一念相應一念佛,唸唸相應唸唸佛。」換言之,佛法教育的宗旨在教導我們明瞭宇宙人生的真相,要想瞭解這個真相需要真實的智慧,唯有真實智慧才能破迷開悟,才能解決一切的問題。世間及出世間一切法,就是一個因果報應,連佛法都不例外。因果何以不空?第一個「因果轉變不空」,因變成果,果又變成因;第二個「因果循環不空」,因果循環,善有善報

,惡有惡報;第三個「因果相續不空」,佛門偈子有言:「不思議業力,雖遠必相牽,果報成熟時,求避終難免。」因為有轉變、循環、相續三種因果,所以它不空,佛法常講「萬法皆空,因果不空」,就是說的這個事情。佛法修習的目標,是令眾生明白宇宙人生的事實真相,從而通達「一飲一啄,莫非前定」的道理,當下覺悟在菩提路上勇猛精進、斷惡修善,不受一切境緣的干擾,能夠得到真正的自在安樂。因果循環的運行是一種自然現象,所謂解鈴還需繫鈴人,眾生所種的因,必有果報,這不是神明可以主宰的。既是自作自受,佛菩薩雖然大慈大悲,也是沒有辦法代替眾生受苦的。淨土法門斷惡修善,是依《大乘無量壽經》第三十二到三十七品為準則,世尊將五戒十善

的形相、修學的方法,以及業因果報的事實真相,苦口婆心的為我們說明善因善果,讓我們曉得修善得福的好處,對佛的教誡,要像窮苦人得到寶物一般的珍惜。並藉此勸勉我們要發心求生淨土,親近極樂世界諸上善人,達到破迷開悟、離苦得樂、超凡入聖,究竟解脫、不可思議的境界。蒲松齡在《聊齋誌異》〈龍飛相公〉(卷十)中描述戴生「因思重泉下無善可行,惟長宣佛號而已」,佛號為何有如此大的功德呢?蕅益大師在《阿彌陀經要解》的跋文中說:「《經》云:末法億億人修行,罕一得道,唯依念佛而得度。嗚呼!今正是其時矣,捨此不思議法門,其何能淑?」我們生在此時,億億人修行,卻難得有一個人成就。為什麼呢?成就都要斷盡煩惱,我們的貪瞋癡慢、

煩惱妄想,能不能斷掉?這兩樁事情斷不了,修行什麼法門都屬枉然,都不能成就。念佛為什麼得度呢?不要斷煩惱,不要斷妄想,只要深信切願執持名號,就能往生。如果念佛也要斷煩惱斷妄想,我們也沒有指望了。這個法門的殊勝處,就在此地。真心切願,求生西方極樂世界,放下萬緣,身心世界不再牽掛,一心一意繫念極樂世界,這一念求生淨土、求見阿彌陀佛的心,就是無上菩提心。釋迦牟尼佛在五濁惡世修得阿耨多羅三藐三菩提法,圓成無上佛道,方法就是念一句「阿彌陀佛」,信願持名是一切諸佛所修,這不是普通法門,是一切如來果地上所修所證的法門。「阿彌陀」是無量的意思,「佛」是覺悟的意思,「阿彌陀佛」就是無量的智慧、無量的覺悟。世尊教導

我們要深信因果,此處的深信因果,是指深信念佛法門──念佛是因,成佛是果,十方世界諸大菩薩,都是念佛成佛的,我們稱念佛法門為難信之法,真正能相信者,就如同《大乘無量壽經‧皆願作佛第十品》上所說的阿闍王子與五百位大長者一樣,他們過去生中的善根福德太深厚,曾經供養過四百億佛,安住於菩薩之道,但人有隔陰之迷,一轉世捨生受身還是不免退轉。所以要認真念佛,對於念佛法門能信、能解、能願、能行,才能了脫生死,修行證果。

想知道唸觀世音菩薩聖號的好處更多一定要看下面主題

唸觀世音菩薩聖號的好處的網路口碑排行榜

-

#1.念觀世音菩薩聖號- 印光大師

帶著感恩和讚美之心誦念觀世音菩薩聖號,感恩菩薩慈悲降臨人間,救苦救難;讚美菩薩的無邊功德,幫助眾生超脫苦海。 無論是念佛菩薩聖號/禮拜供養或誦經等,要想得到大的 ... 於 0a22s.regalameunlibro.org -

#2.六字大明咒感應

「唵嘛呢叭咪吽(OM MANI PADME HUM)」六字大明咒是大慈悲觀世音菩薩咒,六字大明咒源於梵文,象徵一切諸 ... 簡介觀世音菩薩的來歷,分享誦念聖號… 於 congresomagnetobiologia.es -

#3.称念“观世音菩萨”名号有哪些好处 - 佛教

如果人皆能称念观音菩萨的圣号,人皆能学习观音菩萨的大慈大悲,人皆能发扬光大观音菩萨寻声救苦、平等与乐的精神,使自己与他人都变为现代大慈大悲的 ... 於 fo.ifeng.com -

#4.請益心定不下看板Buddhism 批踢踢實業坊- 念觀世音菩薩聖號

念佛,廣義上說,是稱念佛菩薩聖號。而關於所念的名號,不論是佛還是菩薩,只要大乘經典中出現的,你個人修學中最為歡喜、最親切、最受用的名號,就可以經常念。 於 ntowc03.robinblackburn.com -

#5.星云大师念观音菩萨和阿弥陀佛圣号的好处? - 百度知道

观世音菩萨 前身早已成就佛果,号“正法明如来”。其后又以菩萨的身份乘愿再来,普度众生。据《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》记载,阿 ... 於 zhidao.baidu.com -

#6.200 第九講念佛法門 - 星雲大師全集

好處 太多,可以說無所不能。 ... 答:念佛人有的會說:「我一天要念一千句聖號! ... 就是不念佛,念菩薩也可以,例如念觀世音菩薩,念大勢至菩薩,念地藏菩薩,念文殊 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#7.往生咒好處 - KBMW

施食有十種利益: 第二節虔誠持誦往生咒的好處眾生為什麼會流浪生死在三界六道中 ... 嘛就是一大早的聽你大聲囔囔甚是惱人好處講到危險時候念觀音菩薩聖號的好處我就 ... 於 www.kbmwnews.com -

#8.淨空老法師:念佛號,專念觀音聖號有何不同?一心專 ... - YouTube

淨空老法師-念佛號,專 念觀音聖號 有何不同?一心專持佛號,還是兩者兼之,所謂正行助行?節錄自~學佛答問(第七十九集) ~新加坡佛教居士林影片字幕:他 ... 於 www.youtube.com -

#9.堅持三年念觀世音菩薩聖號,你什麼福報都會有了

觀音菩薩聖號 ,能激發我們的慈悲心。這個聖號有這個功德。尤其是念“南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩”,要念這麼長。每天能堅持三百遍, ... 於 wpwu7.pixnet.net -

#10.觀世音菩薩六字大明咒

簡介觀世音菩薩的來歷,分享誦念聖號… 人人皆知六字大明咒,短短六字便於持誦,但潛藏的威力卻無窮無盡。不過,具體來說,常唸六字大明咒的好處有哪些 ... 於 dansecountry-challans.fr -

#11.誦「觀世音菩薩」聖號的諸多好處,功德利益! - 壹讀

觀世音菩薩 ,無量劫來,成就大慈大悲法門,利益眾生,於生死苦海,為作船筏,於無明長夜為作明燈。恆觀眾生稱念聖號之音聲,無苦不拔,無樂不與。 於 read01.com -

#12.禮念觀世音菩薩聖號 感應故事九則

禮念觀世音菩薩聖號,是最簡易,老幼可修,時時可修,處處可修,效驗也最彰著的一種法門。只要持之以恆,信之懇切,有事無事都可禮念的法門。如果文化程度和時間許可 ... 於 www.namoamitabha.net -

#13.還是地藏菩薩、阿彌陀佛好? 佛學交流網站- 念觀世音菩薩聖號

初修的人,修行修不起來,只要念句南無觀世音菩薩,就能夠好好修行。除了念聖號以外,定要勤念六字大明咒。 4、千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經:「此 ... 於 fvffce.ductsealers.com -

#14.阿彌陀佛好? 佛學交流網站- 念觀世音菩薩聖號

觀世音菩薩 是覺行圓滿的證悟者,當有緣者誠心誦持觀世音菩薩聖號時,便可得觀世音菩薩的慈悲加持和護佑。本文將簡單為您整理並介紹,誦念觀世音菩薩聖號的功德利益有 ... 於 tj2zw.sledgevc.com -

#15.念觀世音菩薩聖號

念觀世音菩薩聖號 - 南無大悲觀世音菩薩聖號詳細攻略 · 觀世音菩薩聖號功德佛弟子文庫念觀世音菩薩聖號 · 萬人唸誦觀世音菩薩聖號,觀世音菩薩的聖號到底是哪個 · 請益心定不下 ... 於 amx.drnaiduchitikela.com -

#16.居家防疫、安神定心在家自製大悲咒水5步驟 - Yahoo奇摩新聞

在諸位佛菩薩中,觀世音菩薩代表著最大的慈悲心,故人稱「大慈大悲 ... 大悲水,終年有人在此持誦〈大悲咒〉、念觀音聖號,為眾生獻上最珍貴的祝福。 於 tw.tech.yahoo.com -

#17.觀世音菩薩靈應事蹟實錄- 佛教故事。佛教經典。台灣佛教宗派 ...

接著我又告訴麵老闆說,請她除繼續醫治外,還要一心念觀世音菩薩聖號,同時我去求 ... 阿麵答她:「妳現在已經明白信佛念佛的好處,妳就應發菩提心,請蓮社的弘法人員 ... 於 www.muni-buddha.com.tw -

#18.宣化上人:為什麼要念觀世音菩薩聖號 - 佛弟子文庫

祈求觀世音菩薩慈悲,令全世界的人類,消災免難,罪滅福生,都能獲得好處。 人人抱定這種宗旨念「南無觀世音菩薩」,這樣感應道交的力量,是不可思議的。 於 www.fodizi.tw -

#19.稱念觀世音菩薩名號的功德- 個人看板板 - Dcard

佛教為何教人一心稱念觀音聖號文章來源:普陀山《覺海蓮舟》佛教網唸佛,也就是憶想佛。念觀音也是如此。《華嚴經》等大乘佛經認為,這是入道的初門。 於 www.dcard.tw -

#20.心培和尚佛七開示~念佛的益處 - 佛光山

除了稱念「南無阿彌陀佛」以外,也有人是念「南無本師釋迦牟尼佛」,念「南無藥師琉璃光如來」,甚至於念「南無地藏王菩薩」,念「南無觀世音菩薩」聖號等。 於 www.fgs.org.tw -

#21.至誠懇切念觀世音菩薩,可消除一切災難!遠離一切疾病困擾!

觀世音菩薩 ,誓願宏深,尋聲救苦。若遇刀兵、水火、饑饉、蟲煌、瘟疫、旱澇、賊匪、怨家、惡獸、毒蛇、惡鬼、妖魅、怨業病、小人陷害等患難者,能發改過遷善、自利利人 ... 於 moneyaaa.com -

#22.臺灣的地獄司法神 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

寶頂 20 號的內容龐大,但本節僅從十佛加入構圖的意義著手,處理其與十王的關係, ... 十五念阿彌陀佛,十八念地藏菩薩,廿三念大勢至菩薩,廿四念觀世音菩薩,廿八念盧舍那佛 ... 於 books.google.com.tw -

#23.觀世音菩薩聖號內容2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

閱讀全文〈誠心誦念「觀世音菩薩聖號」,功德不可思議! ... 感恩师父慈悲分享,弟子每天诚心诵念金菩提上师圣号,念观世音菩萨圣号,祈愿全天下 . 於 year.gotokeyword.com -

#24.1.問:請問念觀世音菩薩聖號與念阿彌陀佛聖號有何分別?可否 ...

問:家母已經念了二十年的日本《妙法蓮華經》,請問應如何勸她念佛求生淨土? 答:這一點很重要,你要把念佛的好處告訴她。念日本的《妙法蓮華經》,這是 ... 於 blog.udn.com -

#25.家家觀世音 - Google 圖書結果

... 兒孫滿堂,長年虔誠拜觀世音菩薩。在她八十七歲那年春天,她的一位吃長素的女兒暗自慶幸老母親身體如此健康,認為如果能夠戒葷茹素,對老人家的身體更有好處,更加長壽, ... 於 books.google.com.tw -

#26.禮念觀世音菩薩聖號感應故事九則 - 喇嘛網

與其它法門相比較,並沒有高深的理論和繁瑣的方法,而是純以信仰為基礎,一心稱念菩薩聖名,從而直接溝通眾生與菩薩之間的感和應。正因為簡單直接的優點,所以能夠普及于 ... 於 www.lama.com.tw -

#27.有哪些好處呢? 每日頭條- 念觀世音菩薩聖號

印光大師:遇到災難病苦時念觀音聖號印光大師佛弟子文庫. Nini Ouyang. 聖號功德佛弟子 ... 祈求觀世音菩薩慈悲,令全世界的人類,消災免難,罪滅福生,都能獲得好處。 於 7onl2ulb.theflatdiscountdeals.com -

#28.唸地藏王菩薩聖號 - pharmacie clemenceau

「地藏王菩薩」聖號的由來- 壹讀. 」「地藏菩薩能夠滿足一切眾生所求,除去一切重罪和障礙~《讚地藏菩薩偈》~稽首本然淨心地‧無盡佛藏大慈尊‧南方世界 ... 於 pharmacieclemenceaulalonde.fr -

#29.印光大师讲念观音菩萨圣号的好处 - 佛教视频

印光大师讲念观音菩萨圣号的好处 ... 观世音菩萨,在无量劫前,久已成佛,名号“正法明佛”。但因悲心无尽,慈誓无穷,所以,又在十方世界,示现菩萨及人、天 ... 於 www.xuefov.com -

#30.念一萬聲地藏菩薩,當下就有這麼大的好處 - 人人焦點

想行住坐臥永保安樂. 念一萬聲地藏王菩薩聖號. 節選自夢參老和尚《地藏菩薩本願經講記》. 「複次,觀世音菩薩!若未來世有善男子、善女人或因治生、或 ... 於 ppfocus.com -

#31.念地藏菩薩聖號的好處的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

念地藏菩薩聖號的好處的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、MOBILE01和阿聖的魔法咻啦啦碰這樣回答,找念地藏菩薩聖號的好處在在FACEBOOK、PTT、MOBILE01就來便利商店優惠好 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#32.念觀世音菩薩聖號可以往生極樂淨土嗎?次念兩種回向文對不對?

所以念觀世音菩薩聖號佛咒時,自然就能解脫苦海,獲諸切吉祥安樂,成就菩提自性。 觀音菩薩其他應化身,都是從正觀音形象演變的。 佛教廟宇中以觀音為主尊之「大士 ... 於 9b0w7.espin99.club -

#33.念觀世音菩薩聖號- 2023年朝山浴佛禮觀音法鼓山全球資訊網

二,每天稱念觀世音菩薩聖號1000聲越多越好或者念觀世音菩薩普門品。 ... 祈求觀世音菩薩慈悲,令全世界的人類,消災免難,罪滅福生,都能獲得好處。 於 kpls.qsk05.com -

#34.【念佛好處】 一句阿彌陀佛如何開百萬善門,關百萬障門?

2.常得二十五大菩薩,如觀世音等,以及一切菩薩,常隨守護。 3.常為諸佛晝夜護念,阿彌陀佛常放光明攝受此人。 4.一切惡鬼,若 ... 於 www.merit-times.com -

#35.念觀世音菩薩聖號7大優點(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

足見釋迦牟尼佛在娑婆演說佛法時,觀世音菩薩則從旁協助教化。 念觀世音菩薩聖號由於觀世音菩薩的大悲願力及所發菩提心,為了安樂一切眾生成就一切眾生的 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#36.【真實感應:念100萬地藏聖號轉定業,20天內念滿百萬的方法】

請佛菩薩加被弟子順利完成心願,並願以此功德,悉與一切眾生共迴向阿耨多羅三藐三菩提! 希望更多的師兄一起加入念誦百萬聖號行動!剩下就看您的決心和 ... 於 cn.linkedin.com -

#37.念观音菩萨圣号好处多,喜获良缘多次逢凶化吉

《极圣解脱大手印》 最快捷成就的无上顶圣佛法首先感恩大慈大悲的南无观世音菩萨赐我婚姻。我婚姻不顺,到30岁还未能结婚,家人和我都非常着急,我有幸遇 ... 於 www.pthc123.com -

#38.常称念观世音菩萨圣号的好处,消灾免难,离苦得乐

一、观世音菩萨,无量劫来,成就大慈大悲法门,利益众生,于生死苦海,为作船筏,于无明长夜为作明灯。恒观众生称念圣号之音声,无苦不拔,无乐不与。 於 www.tyname.com -

#39.以及誦念的正確心態菩提禪修健康快樂| - 念觀世音菩薩聖號

所以念觀世音菩薩聖號佛咒時,自然就能解脫苦海,獲諸切吉祥安樂,成就菩提自性。 觀音菩薩其他應化身,都是從正觀音形象演變的。 佛教廟宇中以觀音為主尊之「大士殿」、「 ... 於 kfdlehr.pyrettablayze.com -

#40.念觀世音菩薩聖號

日日虔心誦念觀世音菩薩聖號,命終往生時,可得佛菩薩接引,來世獲得好運命。 ... 想將功德回向給他,也可以口中說出來,比誦念觀世音菩薩聖號之所以有如此好處,方面 ... 於 f4sojh5.kty06.com -

#41.願眾生健康長壽每日頭條- 念觀世音菩薩聖號

念觀世音菩薩聖號 - 問答集: 念觀世音菩薩名號可否往生淨土藏密網漢傳.藏傳.南傳.佛教資訊網 · 念觀世音菩薩的聖號,首先,從念佛經開始,就是說不能單單念聖號 · 門深入念 ... 於 rzox9agh.zhibo360.com -

#42.從今天起每天持唸三分鐘南無觀世音菩薩生命必有改變........小 ...

小菩提website: https://www.littlebodhi.net能為三寶服務是我修來的福報期望此頻道能源遠流長廣結善緣阿彌陀佛從今天起每天持唸三分鐘南無 觀世音菩薩 ... 於 www.youtube.com -

#43.地藏王菩薩|本願經|聖號功效||故事|管什麼? - 寶山問路- 痞客邦

還傳聞只能在白天念地藏王菩薩聖號,而且不可『唸出聲音、只能在心裡 ... 佛陀還指示許多菩薩護持地藏菩薩的信徒,連家喻戶曉的觀世音菩薩也受到佛陀 ... 於 saryh777.pixnet.net -

#44.淨土集【第1集】-數位圖書館-華藏淨宗弘化網

或者我專念觀音可以不可以?也可以。只要你有信願,念佛、念觀音,念任何佛菩薩聖號,迴向發願,都能往生西方淨土 ... 於 edu.hwadzan.tv -

#45.觀世音菩薩靈應事蹟實錄智成居士輯

肺癆患者因念觀音菩薩聖號而恢復健康,更是多得不勝枚舉。 ... 她從來未接觸過佛法,可能比較困難,經我向她說明吃素對健康不但無害反而有好處時,她也就欣然接受了。 於 www.book853.com -

#46.誦念觀世音菩薩聖號功德,以及誦念的正確心態 - 菩提禪修

透過虔心誦念觀世音菩薩聖號,幫助您消災解厄,獲得觀世音菩薩的護佑,讓您常保平安、健康、吉祥。 · 透過觀世音菩薩的大悲願力加持,幫助您提升創造力、感召力,護佑您在 ... 於 www.puti.org -

#47.觀世音菩薩聖號怎麼念?簡介觀世音菩薩的來歷 - 金菩提宗師

念南無觀世音菩薩的好處1:消災滅難,遇難呈祥 ; 念南無觀世音菩薩的好處2:消業除障,積累功德 ; 念南無觀世音菩薩的好處3:培養慈悲心,改變命運 ; 南無觀世音菩薩聖號感應 ... 於 www.jinbodhi.org -

#48.請問危急時,應念觀世音菩薩還是阿彌陀佛? - 菩提彼岸- 痞客邦

這時如果能念觀音菩薩就有三個好處。 ... 這個對化解看不見的眾生有好處。 第三,念觀音就有 ... 另外,念阿彌陀佛是否可以兼念觀世音菩薩聖號? 於 bestzen.pixnet.net -

#49.稱念「觀世音菩薩」名號有哪些好處- 念觀世音菩薩聖號

念佛鏡作者善道與道鏡這兩位大師,將念地藏王菩薩聖號,與念阿彌陀佛聖號功德做個比較。 念任何位佛菩薩的聖號,如果是為了要消災免難,得到現前的利益,念阿彌陀佛也 ... 於 vaxwv.perfect-display.com -

#50.淨空法師:請問危急時,應念觀世音菩薩還是阿彌陀佛? - 紫晶宮

又遇難恐怖的時候,及時能提起正念,了知自性不曾被絲毫沾染境自轉而心安了。請問師父,在無痛無事時,是否仍以此大悲清淨心來稱念觀世音菩薩聖號,回向 ... 於 www.tzyy-jing-gong.com.tw -

#51.宣化上人:为什么要念观世音菩萨圣号 - 佛弟子文库

不为私欲而念,乃是为五浊恶世中所有的众生而念。祈求观世音菩萨慈悲,令全世界的人类,消灾免难,罪灭福生,都能获得好处。 人人抱定 ... 於 www.fodizi.net -

#52.稱念「觀世音菩薩」名號有哪些好處- 念觀世音菩薩聖號

Molly Chiang 2023-06-26. 請益心定不下看板Buddhism 批踢踢實業坊念觀世音菩薩聖號; 觀世音菩薩聖號功德佛弟子文庫. 若多愚痴,常念恭敬觀世音菩薩,便得離痴。. 2. 於 fwb.decrater.org -

#53.南無觀世音菩薩意思- 南無觀士音菩薩是什麼意思

卍菩提佛網卍─ §萬惡淫為首百善孝為先; 南無菩薩5大好處 ... 解析聖號含義通常,人們在誦念觀世音菩薩聖號時,都會在前面加上「南無」二字,即「南無觀世音菩薩南無除 ... 於 nczs91ur.sabothe.com -

#54.念觀世音菩薩聖號

念觀世音菩薩聖號 - 想求好姻緣?把婚姻交給菩薩佛網Life論壇 · 念佛機南無觀世音菩薩的價格推薦2023年3月比價比個夠念觀世音菩薩聖號 · 念「觀世音菩薩」名號有哪些好處 ... 於 u8q.px3living.com -

#55.夢參老和尚:念萬聲地藏菩薩聖號的功德利益 - 光明的學佛日誌

佛又跟觀世音菩薩說,地藏王菩薩還有些功德,可以滿眾生的願。未來世中,末法眾生苦難很多,那些人或者沒有衣服穿,沒有飲食吃,衣食不足饑寒交迫,現實 ... 於 chinchang-buddha.blogspot.com -

#56.觀世音菩薩感應事跡實錄

若核子空襲,或乘車船飛機,種種危險,或遇水火旱風災,刑獄冤屈,疾病邪魔,難產血崩,種種災禍;請專念觀音聖號,即蒙救護,轉危為安,因菩薩悲願甚切,代佛垂慈, ... 於 book.bfnn.org -

#57.普勸大眾念南無觀世音菩薩聖號 - 佛學交流網站

普勸大眾念南無觀世音菩薩聖號. 印光大師:天災、人禍,相繼而至。當令家人,同念觀音,以為預防也。普令一切『老幼男女』,日常在家念觀世音,管保不 ... 於 buddha.origthatone.com -

#58.宣化上人:念“南無觀世音菩薩”的方法 - 念覺學佛網

我們現在念“南無觀世音菩薩”的聖號,要純淨其心、至誠懇切地念。 ... 祈求觀世音菩薩慈悲,令全世界的人類,消災免難,罪滅福生,都能獲得好處。 於 nianjue.org -

#59.念萬遍地藏菩薩聖號的好處(夢參老和尚) - 顏琁有

…復次觀世音菩薩。若未來世。有諸人等。衣食不足。求者乖願。或多疾病。或多 ... 於 curtisyen74.pixnet.net -

#60.誦觀世音菩薩聖號及誦大悲咒的利益 - 萬佛聖城中文網站

講到危險時候念觀音菩薩聖號的好處,我就想起我一個堂兄,他在佛羅里達那邊開了一家餐館。他的儲蓄不存在銀行,而是放在一個保險箱或者什麼箱子裡面, ... 於 www.cttbchinese.org -

#61.觀世音菩薩靈應事蹟實錄 - 善書圖書館

接著我又告訴麵老闆說,請她除繼續醫治外,還要一心念觀世音菩薩聖號,同時我去求 ... 阿麵答她:「妳現在已經明白信佛念佛的好處,妳就應發菩提心,請蓮社的弘法人員 ... 於 www.taolibrary.com -

#62.念心經的功效

「觀音靈感真言」可以幫助我們和大慈大悲觀音菩薩相聯繫。 從此,我是釋德容~~. Maasdriel - Wikipedia. 心經好處能放鬆心情能轉換情緒能增添福報能保持心 ... 於 rivieraplaya.fr -

#63.唸地藏王菩薩聖號 - IB coaching scolaire

唸地藏王菩薩聖號. 地藏王菩萨圣号怎么念才正确?念的时候有什么要注意的?_鬼谷子… Ben jij ... 於 ibcoachingscolaire.fr -

#64.稱念觀世音菩薩名號的功德 - 地藏行者-悟懺

佛教為何教人一心稱念觀音聖號 文章來源:普陀山《覺海蓮舟》佛教網. 唸佛,也就是憶想佛。念觀音也是如此。《華嚴經》等大乘佛經認為,這是入道的初 ... 於 kabuki11.pixnet.net -

#65.常念觀音聖號 - 法鼓山安心專區

因為這十句中,包括了「佛法僧」,遵從佛法僧,也就皈依了三寶,成為虔誠的佛教徒,學僧學法學佛,終抵於「常樂我淨」的清涼淨土。這和僅念觀世音菩薩聖號的,畢竟大大跨進 ... 於 old.ddm.org.tw -

#66.念觀世音菩薩聖號- 念觀音菩薩好,還是地藏菩薩

淨界法師:念觀世音菩薩聖號,能夠往生到觀世音菩薩國土嗎? 不過這個地方也值得我們注意,有人就問: 聞是經受持者跟聞諸佛名者有什麼差別呢? 比如說我念阿彌陀佛跟 ... 於 pcmt.8868-86.net -

#67.女子遭遇險境、誠念觀世音菩薩聖號獲救!死裏逃生的真實故事!

一个21歲男孩預知時至,念佛往生西方極樂世界,往生前說出前幾世輪回的故事第一集的链接: https://youtu.be/ob0o1VbTl-k 第二集的 ... 於 www.youtube.com -

#68.觀世音菩薩聖號功德佛弟子文庫

念覺學佛網. j4z7m4.poijhgq.com; 稱念「觀世音菩薩」聖號,有哪些好處呢? 每日頭條. 於 j4z7m4.poijhgq.com -

#69.【免驚!請不要怕念佛!】

你必須相信—「你雖然持觀世音菩薩聖號,阿彌陀佛依然聽得到,依然會護佑你!不用罣礙,阿彌陀佛絕對能體諒你!」,當你相信阿彌陀佛聽得到之後,念觀世音 ... 於 www.around-all-the-world.com -

#70.對星雲大師談觀世音菩薩的反思

在此之前,你可以先默念觀世音菩薩聖號,讓觀音的慈悲心流入你的心中;如果你能以 ... 星雲大師不是要人去誦念觀世音菩薩的聖號來救渡自己,而是要自己用觀世音菩薩的 ... 於 www.bptang.com -

#71.觀音聖號是什麼? - 雅瑪黃頁網

祈求觀世音菩薩慈悲,令全世界的人類,消災免難,罪滅福生,都能獲得好處。 人人抱定這種宗旨來念“南無觀世音菩薩”,這樣感應道交的力量,是不可思議的。 於 www.yamab2b.com -

#72.念觀世音菩薩聖號 - ld8889.com

觀世音菩薩聖號 唱誦,七字五音,旋律莊嚴悠緩新加坡淨宗學會出版發行,由李文發監制,王家耀、李志東製作。 四大菩薩無限的慈悲—觀世音菩薩. 像我們睡覺做夢,如果你念佛, ... 於 rc6p1.ld8889.com -

#73.佛菩薩探訪錄_癒病救苦篇

家母每日早晚服用小金丹各一粒,加倍用功,勤念觀世音菩薩聖號。筆者也每天早晨懇求大悲水,請慈母飲用。服藥期間禁食冬菇、麻油、竹筍以及各種刺激品(如吃葷者最好改 ... 於 templevisit.org -

#74.唸地藏王菩薩聖號 - Coda festival

地藏菩薩的聖號應該如何念- 夢參老和尚- 佛弟子… 菩薩和傳說,地藏王菩薩信仰是起源於印度的「地神崇拜」,佛教傳入中國後,初唐時期 ... 於 codafestivalbondues.fr -

#75.佛曲- 念觀世音菩薩聖號

念觀世音菩薩聖號 - 問答集: 念觀世音菩薩名號可否往生淨土藏密網漢傳.藏傳.南傳.佛教資訊網. 97ij.qcjrsfczglxt.com; 念觀音聖號佛學交流網站>印 ... 於 97ij.qcjrsfczglxt.com -

#76.唸六字大明咒的好處

《蓮花藏經》云:「若持聖觀音之明咒,能獲得財富、 · 六字大明咒,又稱六字大明陀羅尼、 六字箴言、六字真言、嘛呢咒,是觀世音菩薩心咒,源於梵文與梵語 ... 於 compagnietemporair.fr -

#77.念觀世音菩薩的聖號,首先,從念佛經開始

所以念觀世音菩薩聖號佛咒時,自然就能解脫苦海,獲諸切吉祥安樂,成就菩提自性。 觀音菩薩其他應化身,都是從正觀音形象演變的。 佛教廟宇中以觀音為主尊之「大士殿」、「 ... 於 25z5stm.6669ld.com -

#78.念觀世音菩薩的聖號,首先

觀世音菩薩聖號 唱誦,七字五音,旋律莊嚴悠緩新加坡淨宗學會出版發行,由李文發監制,王家耀、李志東製作。. Show more. 歡迎流通念觀音聖號的人,到了極樂世界, ... 於 tugu4n5r.niceprizegiveaways.com -

#79.誦念觀世音菩薩聖號功德

佛教為何教人心稱念觀音聖號文章來源:普陀山覺海蓮舟佛教網唸佛,也就是憶想佛。念觀音也是如此。華嚴經等大乘佛經認為,這是入道的初門。唸佛或念菩薩,可以攝心入定, ... 於 6ik9q8vs.88vip46.com -

#80.有哪些好處呢? 每日頭條- 念觀世音菩薩聖號

信願法師:三階念地藏王菩薩功德,多少於念阿彌陀佛? 念覺學佛網念觀世音菩薩聖號 · 念觀音、求觀音、學觀音、做觀音新版旋律唱誦~曲調慈悲柔和、虔誠真切,韻味悠長無盡 ... 於 4t7jt16o.indiandreamproperties.com -

#81.怎樣念觀世音菩薩聖號念觀音聖號要注意什麼 - 雪花新闻

怎样年观世音菩萨圣号?学佛人自己在家年观音圣号要注意什么呢?今天,我们就一起来了解一下。 观世音菩萨素来以救苦救难著称,在其没有成佛的时候就 ... 於 www.xuehua.us -

#82.命終也能往生淨土佛弟子文庫- 念觀世音菩薩聖號

虔誠禮拜稱念聖號奇妙轉業的感應; 誦念觀世音菩薩聖號功德,以及誦念的正確心態菩提禪 ... 祈求觀世音菩薩慈悲,令全世界的人類,消災免難,罪滅福生,都能獲得好處。 於 mr40z64.olfieldgraphics.com -

#83.因果實例—佛化家庭一起來 - Google 圖書結果

曾有師兄分享唸誦《普門品》迴向後孩子比較好教養,生產時唸誦「南無大慈大悲觀世音菩薩」和「南無藥師琉璃光如來」聖號,皆能減輕生產時疼痛!如果孩子有身心方面的狀況, ... 於 books.google.com.tw -

#84.誦「觀世音菩薩」聖號的諸多好處,功德利益! - 全台寺廟百科

位於觀音佛祖的「念佛寺」寺廟資訊,包含:寺廟名稱、主祀神祇/配祀神祇、行政區、地址、教別、建別、組織型態、電話、負責... 於 temple.imobile01.com -

#85.称念“观世音菩萨”圣号的好处观世音菩萨,无量劫来,成就大慈 ...

如果人皆能称 念观音菩萨 的 圣号 ,人皆能学习 观音菩萨 的大慈大悲,人皆能发扬光大 观音菩萨 寻声救苦、平等与乐的精神,使自己与他人都变为现代大慈大悲的 ... 於 www.facebook.com -

#86.淨空老和尚答疑解惑|念佛篇

答:你要把念佛的好處講給他聽,最好是講故事,特別是講近代的念佛人。在台灣,有很多念佛 ... 問:請問念觀世音菩薩聖號與念阿彌陀佛聖號有何分別? 於 www.amtb.tw -

#87.稱念「觀世音菩薩」聖號,有哪些好處呢? - 每日頭條

觀世音菩薩 ,救苦救難,只要念一句觀世音菩薩,觀世音菩薩就可以感應到,消除罪難,得到安樂。觀世音菩薩,無量劫來,成就大慈大悲法門,利益眾生,於生死 ... 於 kknews.cc -

#88.念觀世音菩薩聖號

想求好姻緣?把婚姻交給菩薩佛網Life論壇 · 觀世音菩薩的意思,可有兩種解釋: 聖嚴William歡迎您 · 有求必應! · 稱念「觀世音菩薩」聖號,有哪些好處呢? 於 m4bkj.zhugeliang23274g.com -

#89.禮念觀世音菩薩聖號感應故事九則... - 隨意窩

我在一九七七年一月與鄧小姐結婚,我當時發心吃長素,可是她從未接觸過佛法,可能比較困難,經我向她說明吃素對健康不但無害反而有好處時,她就欣然接受了 ... 於 blog.xuite.net