啟蒙運動影響的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦彭小妍寫的 唯情與理性的辯證:五四的反啟蒙 和橘玲的 殘酷:不能說的人性真相都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西方启蒙运动是如何发生的?也說明:启蒙运动.人类遗产. 394 1. 11:10. App. Florence, Italy 意大利.佛罗伦萨.欧洲文艺复兴. 启蒙运动.人类遗产名录. 历史学考研,西方启蒙主义和重农学派深受中国文化 影响.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和好優文化所出版 。

國立臺北科技大學 應用英文系 黃如瑩所指導 LE THI-BANG-TAM的 瑪格麗特.莒哈絲《情人》中之殖民主義與情人關係 (2019),提出啟蒙運動影響關鍵因素是什麼,來自於法國殖民小說、文化差異、缺乏父愛、年齡差距、種族優越感。

而第二篇論文國立高雄師範大學 音樂學系 湯慧茹所指導 張丹楓的 莫札特《費加洛婚禮》伯爵夫人 詠嘆調音樂分析與演唱詮釋 (2012),提出因為有 莫札特、費加洛婚禮、伯爵夫人的重點而找出了 啟蒙運動影響的解答。

最後網站历史干货启蒙运动对中国的影响 - 网易則補充:启蒙运动 所宣传的天赋人权、三权分立、自由、平等、民主和法制的思想,推动了革命和改革,也对19世纪以后的亚洲国家有很大影响,如鼓励了近代中国和日本的 ...

唯情與理性的辯證:五四的反啟蒙

為了解決啟蒙運動影響 的問題,作者彭小妍 這樣論述:

2019年正逢五四運動一百週年,對五四遺產的重新評價與禮讚 探索長期被主流論述遮蔽的唯情論及情感啟蒙論述,企圖還原一個完整的五四故事。 情感與理性是否不相為謀,甚至水火不容?我們做決定之時,是否應該頭腦冷靜,亦即,不受情感干擾? 情感與理性的關係,從歐洲啟蒙時代就是知識分子論辯的課題,也是彭小妍在《唯情與理性的辯證:五四的反啟蒙》一書中所探討的五四啟蒙時代的重要議題。歐洲啟蒙時期有笛卡兒的理性主義,同時也有休姆與盧梭的情感主義。中國五四時期梁啟超、蔡元培所領導的人生觀派主張情感啟蒙與唯情論,大力批判科學派的啟蒙理性主義。彭小妍在《唯情與理性的辯證》一書裡探討五四轟動一時的「科學

與玄學論戰」──亦即「科學與人生觀論戰」──旨在說明中國現代知識分子並未在全球情感與理性的永恆辯論中缺席;五四知識分子在認識論層面上承接先儒、啟發後進,與西方古今哲學相互發明,日後新儒家實一脈相承。研究五四的精神遺產,不要忘記當年唯情論及情感啟蒙運動對啟蒙理性主義的批判。 五四的啟蒙理性論述向來為研究主流,《唯情與理性的辯證》以五四反啟蒙論述為主軸,探討五四唯情論與啟蒙理性主義的辯證,開拓了一個嶄新的視野。本書從跨文化研究的角度追溯人生觀論述的歐亞連結脈絡,展現人生觀派發動的唯情論及情感啟蒙論述,上承歐洲啟蒙時期的情感論述,下接1960年代以來德勒茲發展的情動力概念以及李澤厚的「情本體」

論。全書研究以唯情與理性的辯證,重新定義五四的知識論體系(episteme)。歷來主流論述以「全盤西化」、「拿來主義」描述五四一代,本書爬梳一般忽略的文獻資料,顯示五四知識分子在知識論上的跨文化串連,連通古今中西,打破了傳統/現代、中國/西方的二元論。重新認識五四知識界的唯情與理性辯證,目的是使現有的五四啟蒙理性論述複雜化,開展五四唯情論及情感啟蒙論述的知識論可能,更彰顯人生觀派知識分子與二戰前後新儒家興起的關聯。 《唯情與理性的辯證》顯示,唯情論與啟蒙理性的辯證共同構成了五四精神的真髓。本書所謂情感啟蒙,不僅牽涉到心理學或神經科學上的情感,更是五四唯情論所主張的唯情,牽涉到我與非我、主

體與客體的相互關係,與西方的情動力是相通的;唯情論認為「情」是道德觀、人倫觀、社會觀、政治觀、國家觀、宇宙觀的關鍵。 《唯情與理性的辯證》共分六章,第一章〈「人生觀」與歐亞反啟蒙論述〉強調「人生觀」一詞作為跨文化語彙的重要性,掀起了五四時期的唯情與理性的辯證。第二章〈張東蓀《創化論》的翻譯──科學理性與「心」〉討論《創化論》的翻譯,使得「創造」、「直覺」、「綿延」等跨文化語彙,成為現代中國的日常用語,「創造社」的成立是最佳例子。哲學思想與文學的相互印證,是一個尚待開發的領域。本章結尾以徐復觀為例,探討戰後新儒家與人生觀論述的連結。第三章是〈梁漱溟的《東西文化及其哲學》〉。第四章是〈蔡元培

美育運動的情感啟蒙──跨文化觀點〉。第五章〈朱謙之與袁家驊的「唯情論」──直覺與理智〉,也論及杜威的「自然主義形而上學」,說明杜威的經驗主義目的在主張「可驗證」的形上學。第六章〈方東美的《科學哲學與人生》──科哲合作,理情交得〉除討論五四期間有關方東美的中西方哲學、文學、藝術的嫻熟修養,也探討人生哲學在五四時代及其後的影響,其中最為重要的是無名氏六卷本的史詩式小說《無名書》(寫作於1945-1960)。

啟蒙運動影響進入發燒排行的影片

(00:00:00) 開場引言

(00:00:44) 1979-MAY. 04 鐵娘子上任 / 《#鐵娘子堅固柔情》The Iron Lady

(00:18:17) 1944-MAY. 05 甘地獲釋 / 《#甘地》Gandhi

(00:36:29) 1967-MAY. 06 香港六七暴動 / 《#喋血街頭》Bullet in the Head

(00:56:12) 1942-MAY. 07 珊瑚海海戰 / 《#決戰中途島》Midway

(01:19:08) 1429-MAY. 08 奧爾良之圍結束 / 《#盧貝松之聖女貞德》Jeanne D'arc

(01:49:24) 1945-MAY. 09 第二次世界大戰歐洲終戰 / 《#帝國毀滅》Downfall

(02:09:24) 1940-MAY. 10 邱吉爾上任 / 《#最黑暗的時刻》Darkest Hour

(02:30:59) 結語

#電影 #影評 #movie #history #歷史 #歷史上的今天 #影史7日談 #金老ㄕ的教學日誌 #XXY #PODCAST

【影史7日談】用電影回顧那些歷史課不會教的事

feat. 金老ㄕ的教學日誌

感謝收看 / 收聽【影史7日談】節目,在這個節目中我們將會每個禮拜用七部電影,對應到七則歷史故事,來回顧那些歷史課本上不會教的事!

.

▶ 收看YouTube影片:https://youtu.be/u3BtxUH9Du4

▶ 收聽PODCAST聲音:

.

這次我們要來分享的電影和歷史事件,分別有:

▶ 1979-MAY. 04 鐵娘子上任 / 《#鐵娘子堅固柔情》The Iron Lady

英國政治史上首位女性首相 瑪格莉特柴契爾,同時也是20世紀在位時間最久的首相;這位被稱作鐵娘子的柴契爾夫人,是如何挽救英國的經濟困境,政壇上展現鐵腕作風而影響後冷戰時期的世界局勢?

.

▶ 1944-MAY. 05 甘地獲釋 / 《#甘地》Gandhi

印度國父、印度的民族啟蒙代表甘地,如何在第二次世界大戰後帶領印度脫離英國殖民統治,並以非暴力的和平方式,進行了一場偉大的獨立運動?做為一位獨立派的領袖,英國政府多次以不同罪名將他逮捕入獄,1944年5月5日是他第四次出獄。

.

▶ 1967-MAY. 06 香港六七暴動 / 《#喋血街頭》Bullet in the Head

影響香港近代史最具代表性的政治性暴動,英國、中國、香港三地的矛盾情結,持續延燒至今;吳宇森早期少數以真實歷史背景的兄弟情誼電影,梁朝偉、張學友、李子雄三大明星的精彩演出!

.

▶ 1942-MAY. 07 珊瑚海海戰 / 《#決戰中途島》Midway

海軍戰爭史上第一場視距外作戰的海戰;也就是交戰雙方都是在肉眼無法觀察彼此的情況下開戰,美日雙方以航空母艦作為攻擊主體,宣告海軍的大艦巨砲時代走入歷史。這也是第二次世界大戰的太平洋戰場,第一次日軍由攻轉守的關鍵之役,為接下來的中途島海戰揭開序幕。

.

▶ 1429-MAY. 08 奧爾良之圍結束 / 《#盧貝松之聖女貞德》Jeanne D'arc

來自農村的聖女貞德,帶領著法國援軍成功解救了被英國軍隊圍困長達半年之久的法國中部城市 奧爾良,讓聖女貞德成為英法百年戰爭期間的法國民族英雄。聖女貞德僅用了九天的時間完結長達半年的奧爾良之圍,可說是奇蹟中的奇蹟。

.

▶ 1945-MAY. 09 第二次世界大戰歐洲終戰 / 《#帝國毀滅》Downfall

1945年,第二次世界大戰歐洲戰場隨著希特勒在4月30日自殺後,柏林戰役結束而進入尾聲階段。盟軍攻破納粹德國的柏林大本營後,德國與盟軍所簽屬的無條件投降書,在5月9日這天開生效。

.

▶ 1940-MAY. 10 邱吉爾上任 / 《#最黑暗的時刻》Darkest Hour

第一次世界大戰後的英國首相張伯倫,因為主張姑息主義政策,放任納粹德國勢力坐大,最終導致第二次世界大戰爆發。張伯倫在辭去首相一職後,向國王推薦邱吉爾擔任首相。被趕鴨子上架的邱吉爾,在第二次大戰期間成功帶領英國人民度過了這個最黑暗的時刻,因次被譽為二十世紀最重要的政治領袖之一,影響近代世界歷史甚鉅。

.

.

你對這七部電影和七則歷史故事有什麼想法呢?

歡迎留言分享與我們討論唷!

**************

歡迎加入【有梗電影俱樂部】,不錯過任何電影資訊或線上線下活動喔!

臉書社團(需回答問題審核):https://www.facebook.com/groups/viewp...

Telegram群組:https://t.me/viewpointmovieclub2

別忘了追蹤XXY的電影相關文字、影像、聲音創作唷!

📣 https://linktr.ee/XXY_filmcrtics

本頻道為提供觀眾們更好的觀看環境,並無開啟廣告營利

想要贊助我們持續創作,可透過以下管道直接贊助:

📣 XXY @方格子:https://vocus.cc/user/@XXY2018

📣 XXY @Firstory:https://open.firstory.me/user/xxymovie

瑪格麗特.莒哈絲《情人》中之殖民主義與情人關係

為了解決啟蒙運動影響 的問題,作者LE THI-BANG-TAM 這樣論述:

本論文旨在揭示瑪格麗特.莒哈絲1984年出版之小說《情人》中年輕女主角在愛情中自我矛盾掙扎與身為殖民者女性身份的關係。時值法國殖民越南時期,身為女主人公的法裔少女與當地一名三十多歲的中國富豪爆發了性醜聞。儘管這是一段禁忌之戀,男人仍摒棄了所有社會習俗向少女求婚。可是,少女果斷拒絕了富豪的求婚。卻在返回法國的途中止不住潸然落淚,顯示出她對富豪情人亦有所感。為何少女拒絕其愛人?考慮到當時為1920年法國統治下的中南半島殖民時期,以及女主角因缺乏父愛而產生的心理缺憾,本論文將從年齡差距、種族地位及文化差異等三面向探討答案。導論部分敘述了《情人》中的三項主題:性、金錢與自治。小說以1929年法國殖民

中南半島(即如今的越南)時期為背景,闡述了年輕少女對經濟援助、性慾探索及自我實現的矛盾渴望。這樣的矛盾導致女主角不認為中國男人是她的天命之子,以及她下意識找藉口說服自己這段關係不是愛情而是一筆交易、最終導致兩人以分手收場的原因。第二章中首先分析父親角色缺失對女主角人格發展的影響,並論述影響兩位情人深遠的年齡鴻溝問題。一名成年男性的突然出現,觸發了女孩由於童年缺乏父愛所導致的、渴望與成年男子互動的矛盾希冀。由於經常遭受手足施暴及家庭虐待,女孩尋求一名成熟男人作為其避風港,並發生親密關係。這男子不僅給予她金錢援助,也帶領她探索未知領域。如此,她便擁有了反抗世俗規範的機會。第三章中闡述了女孩凌駕其情

人之上的種族優越感、並探討該優越感對兩人關係帶來的影響。這種族優越感在歷史上根植於當時的法國文化:法國大革命和啟蒙運動影響了法國人民的思想,認為殖民者優越於被殖民者,並一貫秉持著白人純正血統的偏見作法。在與中國富商的不倫關係中,女孩承擔了父兄的責任、擔任原生家庭的經濟支柱,高舉女權主義的旗幟,自詡為經濟獨立與性慾自主的女性。女孩的境遇反映了在殖民地面臨兩種性別權力關係時的悲劇性矛盾:她自視優於被殖民男性之上,但在生存壓力下,卻須依賴被殖民男性的支持。表面高傲而事實上屈居於被殖民者之下。第四章中介紹了兩位情人各自的文化背景,並闡釋文化差異對小說結局的影響。男子的原生家庭教育根植於儒家文化,而女孩

來自強調個人主義的法國文化。兩個文化在適宜的婚姻及適合的伴侶上存在明顯差異。此外,儘管女孩試著透過經濟能力來男性化自身以取代父親與兄長在家庭中的地位,仍因違背傳統性別角色而以失敗收場。於本文最後一章,我們分析了兩位情人以永訣為收場絕非偶然。莒哈絲《情人》一書引領我們深入探究模稜兩可的懷舊情懷,以了解一段沉痛愛情中隱含的箇中文化、種族及心理深度,亦使我們能對女主人公看似叛逆、實則忠於年少自我的最終決定表示同感。(由於本論文作者不懂中文,此中文摘要由Michelle Chang代筆。)

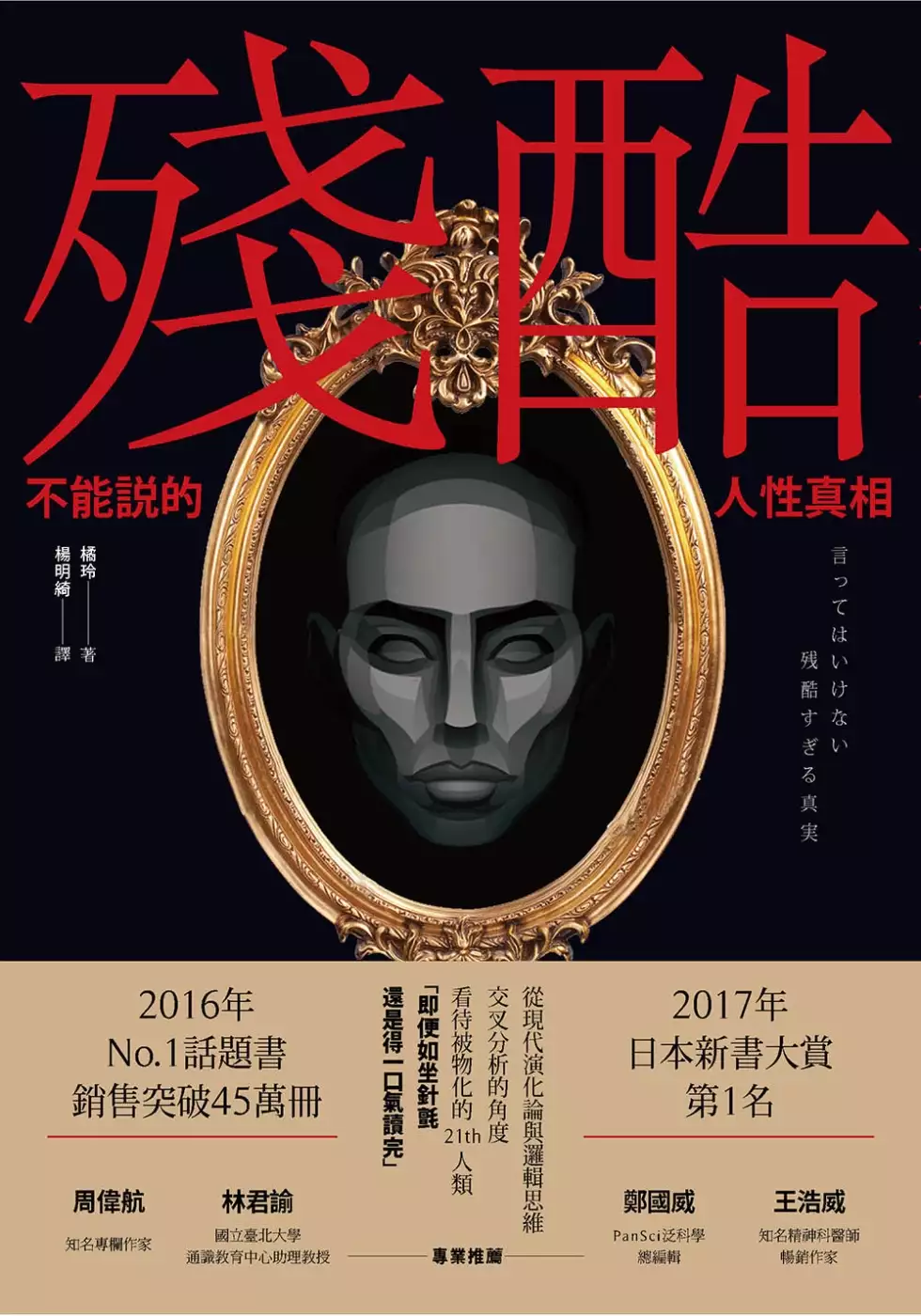

殘酷:不能說的人性真相

為了解決啟蒙運動影響 的問題,作者橘玲 這樣論述:

★2017年日本新書大賞第1名! ★2016年No.1的話題書,銷售已突破47萬冊! ★日本3大暢銷書指標:Oricon、東販、日販 排行榜第1名 ★引發社會熱烈討論,讀者評論毀譽參半: 「不知道內容對你比較好」、 「這是令人很不愉快的一本書,但我真的沒辦法否認!」 2015年,法國諷刺雜誌《查理週刊》受到伊斯蘭恐怖攻擊,造成多人死傷。 當民眾斥責恐攻、捍衛言論自由,高舉布條「我們都是查理」時,你怎麼想? .同感憤慨,在臉書上轉載分享,展現國際觀? .還是反思,尊重的是「誰的自由」? 這世界本來就是殘酷又不合理,如果只看想看的、只聽想聽的

,知性會變得偏頗; 如果只說漂亮場面話,這世界不差你一個。 揭開「不能說的殘酷真相」,就是為了防止人類走向「總白痴化」! ◎不只身體,人心也離不開演化 身高、體重,甚至音樂細胞都會遺傳,這沒話說。 那如果愚蠢和犯罪也會呢?也就是說, .孩子不聰明,是因為有對笨父母; .父母有前科,孩子也容易淪為罪犯。 如果你倒吸了一口氣,不妨再往下看。 .受到強暴的女性必須歇斯底里地崩潰,否則另一半會妒忌到想殺了她; .兩歲以下的孩子容易受繼父虐殺,因為這是一種「經濟合理」的行為; .娃娃臉、花美男罪犯不易被判刑,但非裔臉孔的被告明顯被判得比較重。 你

想反駁「沒這回事」卻說不出口嗎?因為你清楚這都是確實存在的事實。 「現代演化論」就是一門這麼不討喜的學問,而人類就連愛恨喜悲都離不開這框架。 ◎你有這麼善良?我不信 或許你覺得人人都有屬於自己的聰明才智, .那麼何來「能力分班」的做法? .那麼為何被說「音感差」不要緊,「比較笨」就是歧視? 難道不是因為生長在「知識社會」,我們只對「智力」賦予特殊價值嗎? 「就是想殺人」、「想看看人體裡面長什麼樣」, 看待隨機殺人犯的反社會行為,你認為該追究其父母的責任,是因為 .行兇原因和教養環境絕對脫不了關係? .或者我們無法接受沒有理由的犯罪,必須把責任歸咎

於父母? 若反社會特質是一種遺傳「疾病」,那麼很難規範其刑法責任,只好曖昧視為「障礙」,不是嗎? 不管你是否認同「人帥真好」,都無法否定俊男美女就是比較吃得開吧。但你可能不知道 .美女和醜女的年收入差了將近一千萬! .比起醜女,醜男收到的罰款居然還高出三倍! 別說美醜很主觀、別撇清自己不膚淺,難道我們沒有覺得長的好看的人,服務也做得比較周到嗎? ◎追求平等或承認個體間存在差異? 你也許聽過「最貧困女子」,但你知道一國經濟和智力有絕對關聯嗎?甚至不同人種智力也有差? 你也許反對「男(女)人就該要有男(女)人的樣子」這說法,但你知道兩性天生志向有別嗎

? 你也許討厭搞「小團體」,但你知道這是人類天性,否則根本不能形塑自己、融入社會嗎? 這些事無關歧視,選擇繼續自欺,或者認清現實差異,再努力讓世界變更好,才是你該思考的事! 本書特色 .這不是一本能輕鬆閱讀的書,而是充滿偏激、炮火猛開的著作。 .尖銳、犀利、顛覆,切開敏感層面,逼迫你直視不願說出口的真相。 .融合遺傳學、腦科學、心理學等實證、數據,徹底改寫人文社會科學。 .以演化的角度解釋社會現象,揭開華美衣裳,讓陰暗面暴露在陽光下。 .一個個極具挑戰性的論點,引導讀者發現思考盲點,再反思背後的原因。 專業推薦 周偉航/知名專欄作家 林君諭/

國立臺北大學通識教育中心助理教授 鄭國威/PanSci泛科學總編輯 王浩威/知名精神科醫師、暢銷作家 作者簡介 橘玲 早稻田大學畢業,日本當代最著名的經濟小說家兼政論家。 作品有《洗錢》、《銀行駭客》、《笨蛋這麼多是有理由的》、《「不必讀也沒關係的書」導讀》等作品。 譯者簡介 楊明綺 東吳大學日文系畢業,赴日本上智大學新聞學研究所進修。 譯作有《接受不完美的勇氣──阿德勒100句人生革命》、《超譯尼采》、《這幅畫,原來要看這裡》、《孤獨的價值》、《一個人的老後》等。 推薦序別停止懷疑(周偉航/知名專欄作家) 推薦序戳破自我

安慰(林君諭/台北大學通識教育中心助理教授) 作者序致臺灣讀者 前言演化是門不討喜的學問 第一章努力也沒用,笨父母生不出聰明兒 01、龍生龍,還是歹竹出好筍? 愚蠢會遺傳? 酒鬼是「天生」的 反社會人格是「疾病」還是「障礙」? ﹝補充﹞遺傳這回事兒不容小覷 ﹝補充﹞前科父母養出犯罪孩子? 02、被批音感差不要緊,「智力低」就是歧視? 智力高低,七成受遺傳影響 黑人的智力比較低? 「特殊待遇」是歧視的共犯

結構? 智力無關種族 ﹝補充﹞為何猶太人智力偏高? ﹝補充﹞亞洲學生較會念書? 03、「智力」問題撕裂社會 SUPERZIP的新上流階級 貪婪的一%與善良貧困的九九% 三種障礙造就最貧困女子 04、性暴力是演化下的產物 「複製基因」強化男性犯罪 殺嬰是最「經濟合理」的行為 同居較夫妻關係易發生情殺 昆蟲也逃不出性暴力的演化詛咒 猜忌心主使丈夫性侵妻子 ﹝補充﹞兩歲以下孩子易遭受繼父母殺害 ﹝補充﹞手足之情非常廉價 05、為何會生出反社會人格的人? 戀童、性愛成癮是腦部病變的警訊 心跳次數能預測犯罪? 企業家通常擁有罪犯人格特質 「不流汗的孩子」容易淪為罪犯 優秀的CEO可能都是「聰

明的心理變態」 犯罪可以治療? 暴力、性侵、殺人罪都可預測 篩選基因是「預防犯罪」還是「侵害人權」? 腦科學大躍進「管理犯罪」 ﹝補充﹞孕婦菸酒不拒易生出犯罪兒 第二章帥美俊俏天生贏家 06、人就是會以貌取人 照片表情會說話 「外表」可以研判才智高低 成也直覺敗也直覺 寬臉男攻擊性強 花美男連刑責都吃香 07、我們都是「美醜差異」的催生者 美女醜女收入差了近一千萬 醜男就是最大「受害者」 事業有成的人都長什麼樣? 誰願意申請「醜人補助」 08、先認同兩性差異再要求平等 「自願離職」女人居多 視網膜是男女觀點不同的元兇 大腦機制操控男女風格 性愛成癮和哺乳都是「幸福的錯覺」 女性缺乏

自信的癥結仍是基因 ﹝補充﹞為何女校學生較少未婚懷孕? 一夫一妻說穿了仍是為了「優生」 關於性,雌性相對狡猾 避孕普及未婚懷孕卻激增 低學歷單身女性是演化規則下的犧牲者 10、女性高潮呻吟為哪樁? 一夫一妻是人類天職 睪丸與陰莖皆為「精子競爭」而生 女性比較不會性衝動? 我們都是「穿著褲子的猩猩」 「雜交」更符合人類的演化 雜交只是雌性的優生手段 高潮呻吟是雜交副產品 農耕模式改變了性交文化 第三章人格養成根本無關教養 11、我是如何成為「我」? 雙胞胎的相似度其來有自 「

血統說」終於難以立足 「行為遺傳學」主宰演化進程 「家世一半,教養一半」面臨空前挑戰 12、同儕影響力更甚教養 環境形塑出不同的「自我」 即使忘了母語,仍會追尋母親的味道 「同儕語言」凌駕父母 父母的話注定是耳邊風 13、基因與環境造成的殘酷真相 同儕角色左右孩子志向 同仇敵愾是亙古不變的遺傳機制 群聚效應主導人格發展 稱職父母讓孩子發揮所長 後記培養高度自欺能力是人性真相 推薦序 ◎推薦序1 別停止懷疑 (周偉航/知名

專欄作家) 大約從一九九○年代開始,學界慢慢出現一種受到啟蒙運動影響的新風格。研究者會先把道德評價「存而不論」,改以新科學技術去檢視身邊的執念。這樣的想法促成了新一階段的學術知識普及化,許多學者因為主打「這其實和你想的不一樣」而成為暢銷作家。 二十一世紀以後,討論的標的慢慢轉向了最後的價值聖杯,也就是「性」與「死」,這是人們最不願公開討論真相的領域,因此也存在最多禁忌與執念。進攻這塊寶地的學者們,面對的不再只是好奇的讀者,還包括了排山倒海而來的反對聲浪,其中有許多不是泛泛之言,而是來自於學術同儕。 這些批評主要圍繞著「違反專業倫理」這樣的預設,像是「這不能公開討論」或

「這講出來會侵害到弱勢權益」等類似的道德判斷,成為反對意見的主要結論雖然是科學,但這些意見不應該公開表述,因為這會對弱勢族群造成進一步的壓迫。 但解決問題不正是應該找出科學原因,對症下藥嗎?如果基於保護弱勢而把問題蓋住,這是能解決問題,還是讓問題更加惡化呢? 本書的主要內容就是在兩造價值爭辯之下的「金礦露頭」。作者橘玲舉出許多關於負面社會現象的量化資訊,並提出了一些挑戰人類平等權利的意見,這當然會招來許多批判,像是:犯罪者家庭的小孩已經夠可憐了,而你居然落井下石,認為他們因為基因,也很可能成為新的犯罪者?這不是會把他們推向更深的地獄嗎? 先不論這種批判是否正確對應

到橘玲的原始論述本身,我認為更值得大家思考的是,在橘玲開槍之後,別人是否能以同樣的方式還擊呢?也就是以相同的量化理路,來對其主張進行檢討與批判。這種事不只可由學者來做,一般讀者也可以試著進行這樣的思考。 也就是說,讀這本書的重點並不在於從裡頭學到了什麼新知,而是瞭解了作者的「主張」之後,回頭思考自己原本的「成見」,接著再去搜尋其他更多證據,來進行「懷疑」式的批判。 橘玲所展示的數據與結論並非真理,只是「現在有這一些數據,可能代表了什麼意思,和過去的成見是存在矛盾的」。透過思考這種矛盾來提升自己,才是閱讀過程中真正有意思的事。 之所以會有「殘酷的真相」,正是因為我們

一直都在自我欺騙,想透過心靈的美化來遮蓋世界的原本面貌,但這顯然是阿Q心態,並不能讓我們走向卓越。人類在演化過程中,一直在對抗來自於內在基因與外在環境的強大推力,這種對抗過程才是人產出價值的真正所在。所以,請別停止懷疑,試著推翻這本書吧。 ◎推薦序2 戳破自我安慰 (林君諭/台北大學通識教育中心助理教授) 誠如本書前言所提及,書中所探討的觀點與內容,就當前的書籍市場而言可能並不討喜,不見得能迎合或取悅大多數的讀者客群。但精彩之處在於,作者透過不同章節的案例討論,針對一些我們一直以來深信不疑的觀念,提出不同於流俗的觀察與見地,直指許多殘酷的「真相」。 所謂的真相,是作者採取

一種相對悲觀的立場,輔以收集到的許多資料和數據等加以佐證,挑戰多數人從小就習以為常、耳熟能詳,並且根深柢固的信仰。例如,「社會上人人平等」的觀念。相反地,作者質疑這種既有的虛幻溫馨論調過於天真,以演化的概念提出遺傳的影響力甚鉅,其實不是任憑常民自以為是的努力就能企圖扭轉,甚至是難以改變人生的無奈與可怕。 作者橘玲的剖析讓我想起英國廣播公司BBC近年的一部紀錄片《56 UP》。導演 Michael Apted 從一九六四年開始,一共花了四十九年的時間,針對不同出身的同一群人,以每隔七年拍攝一次的方式,記錄這群人從七歲到六十五歲之間的發展。 紀錄片結果顯示,英國社會中階

級再製現象的穩固與不易跨越,人的付出與努力並不保證能在人生賽局中脫穎而出,遺傳的因素占了絕大部分。這部紀錄片的結果與本書作者的推論有著異曲同工之妙,兩者都指出原生家庭及其擁有的資源,對一個人的一輩子影響,世代傳承的力量,幾乎可以從親代就預測子代的地位與各方面的表現。 台大經濟系駱明慶教授在十二年間作了兩次分析「誰是台大學生?」的研究。研究結果發現,這十幾年間學生來源的變化不大,來自雙北的台大生仍占了將近一半的學生數,且台北市大安區仍有相當高比例的台大生。這些台大生的居住地多為房市蛋黃區,普遍社經地位高,並擁有相對優勢。 以上這些醜惡的真相的確令人不勝唏噓,反映出中國

俗諺「龍生龍,鳳生鳳,老鼠生的孩子會打洞」的限制難以撼動、難以翻轉。多數人或許寧可退縮地選擇,符應對自己有利的適當謊言而自我滿足,但這些殘酷的現象驅使我們不得不去思考,社會上是否真的存在公平正義。 這是一本有趣的書籍,內容充滿話題性與爭議性,或許會讓您邊讀邊為作者的論述感到訝異心驚。不論贊同作者的看法與否,請讀者們在閱讀時帶著一顆開放的心,並且隨著作者的帶領不斷進行反思,以欣賞的角度,看他如何以不一樣的論點鋪陳,戳破我們長久以來習慣的自我安慰,以及把自己安全地保護在舒適圈裡的習性。 作者序 ◎作者序 致臺灣讀者 我初次到臺灣旅行是在一九九○年代,記得當時 傍晚才抵達桃園

國際機場,轉搭開往市區的客運巴士,然後在連這是哪裡都搞不清楚的地方下車。我一手拿著地圖,無助地徘徊在街頭,明明應該是繁華街區,卻不夠燈火通明,因為商店幾乎都打烊了,加上機車在人行道上呼嘯而過,著實令我詫異不已。後來總算找到飯店,休息片刻後便外出,閒晃到一處有很多攤販的地方。記得我在其中一攤,戰戰兢兢地吃了一碗有放豬內臟(大腸)的麵線(非常美味)。 後來我又數次造訪臺灣,不但搭高鐵去高雄與台南,還去了趟花蓮和太魯閣。進入二十一世紀,台北的模樣完全變了,成了高樓大廈林立的現代化都市。當然,再也沒有看到機車在人行道上呼嘯而過的奇景,這景象猶如快轉著從一九六○年代開始迅速發展的東京風貌。

從二十世紀末開始,心理學、遺傳學與腦科學研究急速發展,大大顛覆了迄今關於「人類為何」的普遍認知。《殘酷:不能說的人性真相》這本書就是從這些學問的研究成果中,結集一些非常有趣(或者是令人不太愉快的事)的觀點。若問我為何要做這件事,還請閱讀本書的﹁前言﹂,這樣的研究無關乎種族與國籍,誰都可以這麼做。 加上近年來關於古代人骨DNA的剖析又有新發現,研究結果發現西元前五世紀左右,從朝鮮半島南端來到九州,將稻米與青銅器、鐵器帶到日本的彌生人,其實根源於長江河口區域 。這麼一想,便能明白日本人和臺灣人都是生活在先進國家的「東亞民族」,所以無論是文化方面還是遺傳方面,幾乎沒什麼差異。

這本書主要是以在美國進行的研究為根本,為日本讀者寫的書,但應該也很適合臺灣讀者閱讀吧。我想一定能從中體會到閱讀的樂趣。 導讀 ◎前言 演化是門不討喜的學問 恕我直言,這是一本令人不愉快的書,想要以美好心情結束一天的人,最好別閱讀。既然如此,為何我要寫這本書?因為世上需要這樣一本書。 電視、報章雜誌充斥著悅耳的好聽話,出現在媒體上的政治家、學者和評論家,只能說些「好聽的話」和「容易理解的話」。然而,倘若世上只有令人愉快的好事,為何會有這麼多人如此憤怒?看看網絡上的評論,盡是假借「正義」之名的詛咒字眼。 這世界本來就很殘酷又不合理,只需要一行字便能說明理由:雖然人們活

著是為了得到幸福,但並非被設計成能得到幸福。 那麼,是誰「設計」我們呢?就是人們口中的神,但是達爾文告訴世人「神」的真正名字,那就是「演化」。 達爾文的「危險思想」,縱使經過百年也無法被世人理解,直到一九三○年代才因為孟德爾(Gregor Johann Mendel)的遺傳學,再次得到世人的評價,得以說明(儘管有點拐彎抹角)演化的結構。不幸的是,這套理論被納粹曲解誤用,成了消滅猶太人與羅姆人(吉普賽)、精神疾病患者等,「劣質遺傳」的優生學。 悲慘戰爭結束後,這套理論又被扣上「演化論是一門研究自然與生物等,不可思議之處的學問,具有知性的人類另當別論」的帽子,搖身一變成為政壇高舉

的「人道主義」。 然而一九五○年代,詹姆斯.華生(James Dewey Watson)與法蘭西斯.克里克(Francis Crick)發現DNA的雙股螺旋結構,拿到揭開生命神祕之謎的鑰匙,得以更進一步驗證達爾文的演化論。動物行為學(ethology)是藉由觀察黑猩猩等靈長類動物,證明人類與動物有許多共通點,其實我們並不「特別」,也因此催生出演化生物學、演化生理學。 「現代演化論」的主張如下:不僅身體,人心也被設計成會演化。 倘若如此,便能理解我們的歡喜和悲傷、愛情與憎恨,世上所有事情都在演化這個架構中。於是,現代的演化論在電腦等高科技的急速發展下,融合分子遺傳學、腦科學、遊

戲理論、複雜理論等「新知」,徹底改寫人文科學、社會科學。 這當然不是我的恣意主張,而是專家都知道的常識,但為何日本沒有人向一般讀者說明這些理所當然的事?就算有,也會被抹殺吧。為什麼?因為現代演化論是一門踐踏良知、忤逆情感,令人非常不愉快的學問。 在古代,傳達不幸消息的使者會被斬首,現在也是如此,要是有人說了令眾人不愉快的事,就會被排斥、孤立,因為大家只想看自己想看的東西,只想聽好聽的話,所以知識份子(也就是賢明之人)佯裝不知,認為這樣才是正確的處世態度。 然而,正因為有著「不能說」的超殘酷真相,才能讓這世界變好,希望諸位讀完這本令人不愉快的書後,能夠明白這一點。 再者,

本書論述的事情都有佐證(evidence),想要進一步瞭解的讀者朋友可以參考書後的參考文獻一覽。雖然會以專欄方式補充本文說明不夠充分的地方,但要是覺得繁瑣,先閱讀本文即可。 01、龍生龍,還是歹竹出好筍?(節選) ․反社會人格是「疾病」還是「障礙」? 「犯罪會遺傳」這假設肯定比依存症與精神疾病更令人難以接受,因為這無疑是歧視犯罪者的孩子。然而,始終不承認犯罪與遺傳有關的社會,有時會發生極為殘酷的事。 二○一四年七月二十六日,就讀長崎縣佐世保市某所公立高中的女學生,被班上女同學誘至家中勒斃後,還被砍下遺體的頭部與左手腕。行兇的女學生接受偵訊時,只是淡淡地供稱:「想看看人體內部是什麼模樣

」、「想殺人、分屍」,絲毫未見悔意。 行兇女學生成長於富裕家庭,父親是當地非常知名的律師,但她國中三年級時,母親因病去世,父親再婚後,父女關係惡化。殺人事件發生約莫五個月前,她持金屬球棒毆打睡夢中的父親,導致父親頭蓋骨凹陷,身負重傷。後來父親讓女兒獨居,而她住的地方便成了行兇現場。 根據近代刑法,犯罪一事為犯罪者本身應負的責任,禁止溯及家族以及共同體負連帶責任。精神障礙等無法自負責任的情形,則予以免除刑責,裁定由精神病院收容。 然而,以這樣「罪與罰」的準則看待未成年的重大犯罪事件,便出現許多矛盾。 除非犯罪者被認定腦部病變、精神異常,否則行兇原因都會被歸咎於與環境有關。 若是成人犯罪者,可依自

己的意思選擇環境,但未成年者無法對自己負完全責任,所以只能追究父母的監護之責,別無他法。這般理論的意思是,孩子的環境是父母給予的,亦即父母的教養方式引發犯罪行為。 事實上,事後有許多「有識之士」認為少女之所以犯下滔天大罪,是因為母親去世後,怨恨父親與年輕女性交往、再婚的緣故,甚至提及讓少女獨自生活,與家人分開所產生的「孤獨感」,也是引發殺機的原因。 這位女學生的成績很優秀,但她從小學開始便出現解剖貓,或是在貓食混入異物等不尋常行為。事件發生後,有人供述:「她從國中開始就想殺人。」雖說母親去世一事讓她的身心狀況更糟,但以金屬球棒襲擊睡夢中的父親,顯然是脫序行為。

莫札特《費加洛婚禮》伯爵夫人 詠嘆調音樂分析與演唱詮釋

為了解決啟蒙運動影響 的問題,作者張丹楓 這樣論述:

沃夫岡‧阿瑪迪斯‧莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)出生於奧地利(Öterreich)薩爾茲堡(Salzburg),為十八世紀古典樂派重要的鋼琴家、作曲家、指揮家。莫札特一生共創作了二十二部歌劇,其中與劇作家達‧彭特(Lorenzo Da Ponte, 1749-1838)於1786年在維也納(Wien)合作寫下的喜歌劇(Opera buffa)《費加洛婚禮》(Le Nozze di Figaro),在當時深受大眾喜愛,且到現在仍然是膾炙人口的作品,本報告選用劇中伯爵夫人兩首詠嘆調分析探討。 詮釋報告包括五個章節,分別為:第一章 緒論,內含

詮釋動機、目的以及詮釋架構。第二章 十七世紀受「啟蒙運動」影響的法國戲劇劇作家,到《費加洛婚禮》原著作家波馬謝(Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732-1799),與其對伯爵夫人的角色定位,進而闡述達‧彭特對此劇修改的緣由與想法,以及《費加洛婚禮》的劇情大綱。第三章 莫札特的生平與音樂風格。第四章 《費加洛婚禮》中伯爵夫人之角色分析、譯詞,與兩首詠嘆調〈請賜予我愛和些許慰藉 〉(Porgi amor)和〈蘇珊娜未到來… 美好時光今何在〉(E Susanna non vien ... Dove sono)音樂分析與演唱詮釋。第五章 結論。

啟蒙運動影響的網路口碑排行榜

-

#1.啟蒙運動 - ASH

不同於伏爾泰闇於因果分析,其影響在於給十八世紀的思想家一套理論的基礎,如何把物質的環境與政治的形式與文明的樣態如何結合在一起,成為一個整體。這是 ... 於 sptsanctuary.pixnet.net -

#2.歐洲啟蒙運動簡介啟蒙運動的意義和影響有哪些? - 飛飛歷史網

歐洲啟蒙運動簡介啟蒙運動的意義和影響有哪些? · 1、為歐美資產階級革命做了思想上和理論上的準備。 · 2、為法國大革命爆發,推翻專制王朝,做了充分的思想 ... 於 www.fflsw.com -

#3.西方启蒙运动是如何发生的?

启蒙运动.人类遗产. 394 1. 11:10. App. Florence, Italy 意大利.佛罗伦萨.欧洲文艺复兴. 启蒙运动.人类遗产名录. 历史学考研,西方启蒙主义和重农学派深受中国文化 影响. 於 www.bilibili.com -

#4.历史干货启蒙运动对中国的影响 - 网易

启蒙运动 所宣传的天赋人权、三权分立、自由、平等、民主和法制的思想,推动了革命和改革,也对19世纪以后的亚洲国家有很大影响,如鼓励了近代中国和日本的 ... 於 www.163.com -

#5.Enlightenment - 啟蒙運動 - 國家教育研究院雙語詞彙

啟蒙運動 · Enlightenment · 名詞解釋: 「啟蒙」一辭原意是「照亮」,意指運用人的理性之光祛除一切蒙昧、無知與渾濁的思想;「啟蒙運動」專指十八世紀時在西歐所醞釀生成的 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#6.朱厚倫:新啟蒙運動與馬克思主義大眾化--理論-人民網

近代中國發生了幾次啟蒙運動,規模最大、影響最深的無疑是五四新文化運動,人們對這一場運動的研究成果也層出不窮。不過人們往往對20世紀30年代發生的 ... 於 theory.people.com.cn -

#7.启蒙运动给西方带来了什么? - DW

18世纪的启蒙时代促使西方文化进入了打破神学传统,发展理性主义的时期。这一发展进程给哲学,社会,政治和文化领域带来变化。以下10点概要仅仅反映了 ... 於 www.dw.com -

#8.第四章開明專制:日耳曼啟蒙運動者的政治理想

因此,日耳曼啟蒙運動的早期發展多仰賴小邦君主的政治庇護,小邦君主 ... 寫作〈論啟蒙運動對革命的影響〉(On the Influence of Enlightenment on. 於 ah.nccu.edu.tw -

#9.略論「五四」啟蒙運動的實質

啟蒙 主義是形成於18世紀的一種全歐性的思潮,至19世紀初期也仍然有廣泛的、重要的影響。這種思潮的出現是與歐洲新興資產階級反對封建主義的革命相聯繫的,其目的是要 ... 於 haixia-info.com -

#10.高中歷史啟蒙運動 - YouTube

高中歷史 啟蒙運動. 523 views523 views. Jul 21, 2021. 6. Dislike. Share. Save. 臺北酷課雲. 臺北酷課雲. 74.2K subscribers. Subscribe ... 於 www.youtube.com -

#11.【BON音樂】什麼是「啟蒙運動」(Enlightenment)? - 蹦藝術

在啟蒙思想的影響下,音樂不再被認為是“上帝的恩賜,只能用來歌頌上帝”,因此,古典後期的音樂家,例如貝多芬(Ludwig von Beethoven)便深受其影響。 於 bonart.com.tw -

#12.觀點投書:渭水春風,談談台灣百年的啟蒙運動 - 風傳媒

所謂的「啟蒙運動」,指一場在17世紀及18世紀於歐洲發生的一場思想、政治改革運動。這場由當時知識份子發動,以英國政治制度為效仿的及政治及文化運動 ... 於 www.storm.mg -

#13.啟蒙時代 - 隨意窩

這個時期的啟蒙運動,覆蓋了各個知識領域,如自然科學、哲學、倫理學、政治學、 ... 思考而使知識系統能獨立於宗教的影響,作為建立道德、美學以及思想體系的方式。 於 blog.xuite.net -

#14.《启蒙时代》|还原欧洲各国多领域、形式不一的启蒙运动 - 新花城

《启蒙时代》|还原欧洲各国多领域、形式不一的启蒙运动 ... 革命几个角度出发,通过生动流畅的笔触,为读者全面梳理了启蒙运动的发展脉络及其影响。 於 huacheng.gz-cmc.com -

#15.4-4.1從科學革命到啟蒙運動

B.影響美國獨立革命與法國大革命. 啟蒙運動的影響. 「古典」的崇拜. 1.古典主義:14~18 世紀西方文化的主流. 2.崇古心態看待「上古」. 於 cywgcs.files.wordpress.com -

#16.启蒙运动的特点是什么启蒙运动的影响如何-趣历史网

西欧等过长时间受到教会的影响,借用故事来维护教会的权利,这次启蒙运动的特点也包括通过理性的知识来反对教会宣传的那些谬论。用理性的方式来推翻 ... 於 m.qulishi.com -

#17.自由主義的敗局與新生 讀陳奎德《自由中國譜系》 -- 上報/ 評論

近年來,哈佛大學政治經濟家本傑明·弗裡德曼在《宗教與資本主義的興起》一書中指出,宗教從一開始就給經濟學施加強大影響,在亞當·斯密及其同時代人 ... 於 www.upmedia.mg -

#18.《啟蒙運動(下)》:科學與宗教在18世紀看似緊張 - 關鍵評論網

這場爭論範圍廣闊,涉及牛頓思想引起的許多神學與形上學問題,但對啟蒙思想家來說,有關上帝性質的問題,有關牛頓的信念會對自然宗教帶來何種影響,才 ... 於 www.thenewslens.com -

#19.201606201504500.doc

(A)啟蒙運動的價值(B)科學革命的成就(C)宗教改革的理念(D)文藝復興的內涵 ... 解析: 受工業革命影響,描寫社會實況的寫實主義逐漸取代浪漫主義。 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#20.電子書〉啟蒙運動 - Udn讀書吧

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。他們批判封建制度,提倡基本人權、民主政體,進而間接促成法國大革命與美國 ... 於 reading.udn.com -

#21.沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)與啟蒙思想中的性別議題

以下先介紹沃斯通克拉夫特生活的時代,十八世紀啟蒙運動是否關心(或 ... 從屬關係之說,也對於歐洲和英國十八世紀下半葉教育和道德指導上影響深遠。 於 kamatiam.org -

#22.赵林:宽容·启蒙·革命 - 爱思想

然而在处于天主教专制与君主专制双重压力下的法国,启蒙运动和政治革命 ... 过程中,科学与民主确实起到了至关重要的作用,其历史影响至今尚未消减。 於 m.aisixiang.com -

#23.[歷史回想].1920年代「台灣文化協會」啟蒙運動的回顧

一年超過300場的演講,影響所及,對1920年代後期社會運動走向大眾化, 奠定了思想的基礎工作。 例如,1925年「二林蔗農組合」的成立,即是受到文化協會至 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#24.啟蒙時代給了我們什麼? - 故事StoryStudio

深具影響力的思想史家以撒・柏林(Isaiah Berlin, 1909-1997)就認為某些「哲學思想家」中有極權主義(totalitarianism)的種子。雖然他寫道自己不能指控 ... 於 storystudio.tw -

#25.web啟蒙運動的影響:美國獨立與法國大革命 - 教育大市集

web啟蒙運動的影響:美國獨立與法國大革命. 美國獨立啟蒙思潮在歐洲萌芽,卻最早在英國的北美殖民地開花結果。隨著歐洲移民來到北美,啟蒙思想也隨之傳入,如 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#26.世界歷史/啟蒙時代- 维基教科书,自由的教学读本

這個時期的啟蒙運動,覆蓋了各個知識領域,如自然科學、哲學、倫理學、政治學、 ... 輔助文學與藝術復興,而是力圖以經驗加理性思考而使知識系統能獨立於宗教的影響。 於 zh.m.wikibooks.org -

#27.启蒙时代:思想、概念和重要哲学家 - Yoair

人类开始将自己视为拥有人权并可能对历史产生影响的自主个体。 教育和反对偏见的行动是解放的选择手段,启蒙运动的理性思维有所帮助。 於 www.yoair.com -

#28.啟蒙運動的核心思想是什麼?它怎麼為法國大革命提供框架?

其核心思想是“理性崇拜”。這次運動有力批判了封建專制主義,宗教愚昧及特權主義,宣傳了自由,民主和平等的思想。為歐洲資產階級革命 ... 於 m.lsqww.com -

#29.启蒙运动的影响和意义 - 星火网校

启蒙运动 的影响和意义 ... 启蒙运动是发生在17至18世纪的一场资产阶级和人民大众的反封建反教会的思想文化运动,这场运动对封建专制主义、宗教愚昧及特权主义进行了强烈的 ... 於 www.xhwx100.com -

#30.新北市永和國中109 學年度九年級上學期第三次段考社會科題目卷

近代被視為啟蒙運動的大本營,影響力居歐洲之冠的國家位於圖一何處? ... 西元18 世紀盛行一時的「開明專制」,是指各國君主深受何種思想影響,而積極營造自己「開明」 ... 於 www.jhjhs.ntpc.edu.tw -

#31.啟蒙的時代——理性尋找光明- 法國思想長廊 - RFI

什麼是啟蒙?[提要]自17世紀中葉起,歐洲的一批人文學者形成一種共識,認為人能憑藉自己的理性來認識世界,理性會引導人類社會的進步。 於 www.rfi.fr -

#32.啟蒙運動(文藝復興後的又一次思想解放運動) - 中文百科全書

啟蒙運動 (文藝復興後的又一次思想解放運動)背景,性質,歷史貢獻,思想精髓,對比性, ... 理性主義,啟蒙主義,樂觀態度,回歸自然,自然宗教,人權,影響,對西方社會的影響, ... 於 www.newton.com.tw -

#33.啟蒙運動與德國的文化民族主義 - 民初思韻

結果,德國在哲學、文學、音樂等領域涌現出一批具有全歐影響力的著名學者和藝術巨擘,他們的成就使德意志民族找回了失落已久的文化自信,向世人展現了德國 ... 於 www.rocidea.com -

#34.啟蒙的初學者指南 - Also see

當歷史學家給出日期時,英國內戰和革命有時候是作為開始的,因為它們影響了托馬斯霍布斯和啟蒙運動的其中一個(甚至是歐洲的)關鍵政治作品利維坦。 於 zhtw.eferrit.com -

#35.紀念五四百年探索啟蒙運動|丁望 - 灼見名家

標籤: 五四五四運動個人主義啟蒙學生遊行巴黎和會思潮新文化運動民主法治 ... 第一類(表2,1—8),對整體運動影響力大的人物,或參與程度強、大力 ... 於 www.master-insight.com -

#36.第二章盧梭自然概念的形成背景

研究者想從盧梭所處的時代背景和學術思潮來著手,探究影響盧梭自然概念形成 ... 而,十八世紀的啟蒙運動,隨著理性地位的提升,思想家們開始懷疑宗教的合理. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#37.啟蒙運動時期-知識百科-三民輔考

從16世紀的文藝復興運動,到17世紀的科學革命,都對啟蒙運動的興起有很大的影響。不論是在思想、文化、宗教與藝術甚至社會經濟發展上,都被視為一連串的邁向現代的重要 ... 於 www.3people.com.tw -

#38.文藝復興、宗教改革、啟蒙運動對宗教態度(建議收藏)

啟蒙運動影響 :. 啟蒙運動是歐洲歷史上又一次偉大的思想解放運動,啟蒙思想家闡釋的自由、平等、人權、民主法制和三權 ... 於 twgreatdaily.com -

#39.啟蒙運動- PanSci 泛科學

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。他們批判封建制度,提倡基本人權、民主政體,進而間接促成法國大革命與美國獨立。他們力推自由 ... 於 pansci.asia -

#40.啟蒙運動(電子書) - PChome 24h購物

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。他們批判封建制度,提倡基本人權、民主政體,進而間接促成法國大革命與美國獨立。他們力推自由 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#41.中国儒家学说的译介对欧洲启蒙运动的影响 - Globethics.net

表的法国启蒙运动思想家与中国文化的接触入手探讨了中国儒家思想的译介对于欧洲启蒙运动的影响, 从而. 说明欧洲文明源头中固有的人文精神和/ 理性0尊崇是启蒙运动/ ... 於 www.globethics.net -

#42.啟蒙運動理性至上? —— 我們所遺忘的思想遺產 - CUP

啟蒙運動 始於17 世紀中旬的科學革命,孕育出18 世紀末的法國大革命,至19 世紀初,黑格爾開始對啟蒙思想置疑。他斥責啟蒙運動最著名哲學家康德,把人設想 ... 於 www.cup.com.hk -

#43.【專欄】歐洲近代化的發展過程——台灣人應該認真的去了解歐美

第三個影響最大的運動是啟蒙運動,尤其是法國的啟蒙運動。我們就對啟蒙運動稍加詳述。 1、啟蒙的意義 本來啟蒙的原來的用語—enlightenment 是「照亮」 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#44.《法國啟蒙主義的思維與建築》從皇家建築師C.N. Ledoux談起

Lequeu也在另一方面提出了許多對於現代建築思想具爆炸的觀點。這些啟蒙時代建築師的見解深深影響現代主義的發展--重大且深遠。 於 www.accupass.com -

#45.啟蒙運動的特點是什麼啟蒙運動的意義 - 壹讀

啟蒙運動 的影響要從三個方面來說。一個是對廣大民眾來說。廣大民眾一直生活在封建統治階級的壓迫下,思想里也多是比較封建的。而 ... 於 read01.com -

#46.启蒙运动,理性之光 - 知乎专栏

首先,启蒙运动是为近现代欧洲历史上一个重要的历史事件,启蒙运动的影响不只是仅仅局限于科学技术或是人文领域,而是全方面的影响了人类社会的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#47.啟蒙運動- 翰林雲端學院

啟蒙運動 ( 17 世紀後期~ 18 世紀),是指以理性之光照亮大眾,使之能自我覺醒。 法國人稱18 世紀為「光的世紀」,強調人類終於從黑暗進入光明;首先把18 世紀稱 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#48.第四課現代化和啟蒙運動的挑戰I. 現代( Modern)對信仰的 ...

啟蒙運動 在當時影響到的是小群的學人,但它真正的影響力在後. 來的社會世俗化(secularization)中便表露無遺. - 如果教會、基督信仰不再是權威,人便把真理建基在理性 ... 於 www.rolcc.net -

#49.啟蒙運動與法國大革命 - Google Sites

洛克為十七、十八世紀自由政治學說之父,他的政治理論,均載於1690年出版的再論全民政府(Second Treatise of Civil Government)一書中。 其在政治層面的影響,歷史上很少有 ... 於 sites.google.com -

#50.啟蒙運動的代表人物介紹啟蒙運動的影響 - 每日頭條

孟德斯鳩是18世紀法國著名的啟蒙思想家,同時也是18世紀對歐洲影響最深的,他的思想主張為歐洲各國發展資本主義奠定了良好的基礎。那麼孟德斯鳩三權分立 ... 於 kknews.cc -

#51.如何評價「啟蒙運動」? - 知識部落格

科普小星球:縱觀歷史,啟蒙運動就是一次思想解放運動,這場運動以法國為中心 ... 啟蒙運動的影響深遠,甚至傳播到世界各個地方,成為一種強大的先進 ... 於 zhishiblog.com -

#52.社會工作哲學與倫理 - 第 148 頁 - Google 圖書結果

啟蒙運動影響 了各種重要的社會與政治活動,因為啟蒙運動給人類新的定義與方向。二、啟蒙運動的本質啟蒙運動是一種風格、一種態度,也是一種氣質。它具批判性、世俗性(有 ... 於 books.google.com.tw -

#53.萊辛與德國啟蒙運動下的神學論戰- 從《殘篇》論爭到劇作 ...

萊辛(G. E. Lessing)是德國十八世紀著名的文學家、評論家和思想家,受當時啟蒙運動盛行的理性主義所影響,也反思理性帶來的限制,是德國狂飆運動的先驅。 於 www.airitilibrary.com -

#54.殊途同归:“启蒙”与“大觉醒 - 美国研究期刊

随后诞生的美国宪法便深受启蒙政治思想的影响。 理性不仅被美国启蒙运动的思想者们用于摆脱英殖民统治,建立民主共和国,而且被用于实现宗教自由。1779年,杰斐逊 ... 於 www.mgyj.com -

#55.啟蒙運動,enlightenment,元照英美法詞典- 免費線上查詢!

啟蒙運動. 解釋. 指17世紀末和18世紀發生的波及歐洲大部分地區的一場哲學運動,始於對社會、宗教及洛克和牛頓科學學說的理性探討。運動影響了很多思想家,著名的有伏爾 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#56.從啟蒙運動談科學普及|最新文章 - 科技大觀園

啟蒙運動 雖然會被理解為人類思想的運動,但是卻與科學革命息息相關。 ... 教育,科學普及以及理性思考,也因此促成西方文化的大躍進,深入地影響近代人類文明發展。 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#57.啟蒙運動| 主題| IC之音竹科廣播FM97.5 - IC975

大國崛起(二十) ... 17、18世紀,法國國力漸衰,資本主義漸漸衝破貴族藩籬,教會哲學也受到啟蒙洗禮,並受到英國牛頓理性主義的影響,而有了啟蒙運動。 於 www.ic975.com -

#58.啟蒙運動與基督教-時代講壇系列 - 臺北歸正福音教會

基督教起源於十六世紀的宗教改革運動,是常見於普羅大眾的一種迷思。嚴格而論,基督教從上帝創造萬物就開始了。基督教對人類的影響不僅僅在古往今來的信徒群體之中,更遍及 ... 於 www.rectp.org -

#59.文協百年系列活動:::臺灣文化啟蒙運動| 高雄紀念音樂會

臺灣文化啟蒙運動| 高雄紀念音樂會 ... 轉型正義、語言平等法、婚姻平權、教育改革、媒體自由⋯⋯每個世代的台灣人,都受到文協火炬的影響。 於 1017cul.moc.gov.tw -

#60.AHL-啟蒙與歐美近代藝術

洛可可式 :洛可可式,又稱巴洛克晚期,是一種 18 世紀的藝術運動和風格,影響了藝術的各個方面,包括繪畫,雕塑,建築,室內設計,裝飾,文學,音樂和戲劇。 · 啟蒙 ... 於 www.epa.url.tw -

#61.歷史唯物主義對啟蒙的批判:從激進到合理

恩格斯的說法既喻示著歷史唯物主義與啟蒙運動的內在聯系,也喻示著對啟蒙 ... 受恩格斯《政治經濟學批判大綱》的影響,馬克思也很快發現,作為哲學 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#62.從蘇格蘭啟蒙運動談起 - Devil Red

例如休謨發現道德規則(moral rules)不是由理性創造的,而是經由演化而來。(這樣的看法,也與儒家思想有基本的衝突。受儒家傳統影響的中國知識份子,在 ... 於 devilred.pixnet.net -

#63.啟蒙運動(法文:Siècle des Lumières,英文 - 華人百科

(1)他們不再以宗教輔助文學與藝術復興,而是力圖以經驗加理性思考而使知識系統能獨立於宗教的影響,作為建立道德、美學以及思想體系的方式。 (2)從字面上講,啟蒙運動 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#64.啟蒙運動- TAAZE 讀冊生活

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。他們批判封建制度,提倡基本人權、民主政體,進而間接促成法國大革命與美國 ... 於 www.taaze.tw -

#65.全球史與五四新文化運動

運動 很大程度上影響了五四以降中. 國文化、思想上詭譎歧異的不同取. 向1。作為張先生高足,東海大學. 歷史系特聘教授丘為君的《啟蒙、. 理性與現代性:近代中國啟蒙運. 於 www.cuhk.edu.hk -

#66.啟蒙運動的哲學- 人氣推薦- 2022年10月 - 露天拍賣

啟蒙運動 的哲學網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 ... 【現貨實拍】人人都應該懂的啟蒙運動啟蒙運動的起源西方哲學啟蒙運動的影響湛廬文化. 於 www.ruten.com.tw -

#67.英国启蒙运动的思想特征及其影响-手机知网

英国启蒙运动的思想特征及其影响,英国;;启蒙运动;;理性主义;;经验主义;;怀疑论,启蒙运动是发生于17世纪中期至18世纪欧美诸国的一场反封建、反教会的思想文化运动。 於 wap.cnki.net -

#68.啟蒙運動的兩大概念:社會契約和人生而自由和平等

你可能仍記得在課題8(中古時代),我們曾講述金錢的使用如何影響社會關係:. 思考主題:. 在西方近代歷史的發展,啟蒙運動如何「承先啟後」? 2. 知多一點點(1). 於 www.edb.gov.hk -

#69.課題5:B. 理性時代:科學革命與啟蒙運動| History - Quizizz

以下哪一項有關啟蒙運動影響的描述是正確? answer choices. 專制主義在歐洲更為盛行。 宗教改革在歐洲出現。 部分專制君主受到啟蒙思想的影響,推行改革以改善國民 ... 於 quizizz.com -

#70.康德:何謂啟蒙? - EP38 - 香港01

啟蒙運動 (Enlightenment)是歐洲近代影響最為深遠的事件之一,時至今天仍有不少哲學家提倡重新理解和檢討啟蒙運動對人類的影響。 於 www.hk01.com -

#71.人人都該懂的啟蒙運動 - 博客來

他將啟蒙運動描述為一個不斷發展的思想和思想家的集合體,並對當時的哲學、政治理論、科學、宗教、藝術的影響進行了新穎的評估,展現了啟蒙運動延續至今的持久影響力。 於 www.books.com.tw -

#72.從笛卡兒、霍布斯到盧梭,九位啟蒙時代重要思想家對現世的影響

認識西方近代哲學思想最佳入門書※ 偉大的哲人不再似神一般遙遠,而是如你我有血有肉之人。 愛德華.威爾森(Edward O. Wilson),普立茲獎得主、暢銷科普作家|湯瑪斯 ... 於 philomedium.com -

#73.启蒙运动时期的“中国热” - 光明日报

启蒙运动 时期的“中国热” ... 启蒙运动时期的“中国热”,说明在近代西学东渐的同时,东方文化对西方文化也产生了一定的影响。 於 epaper.gmw.cn -

#74.啟蒙運動【ttbooks】 | 蝦皮購物

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。 ... 這些都讓我們更想了解啟蒙運動在社會的影響力,本書作者羅伊•波特(Roy Porter, ... 於 shopee.tw -

#75.觀「全球化」 從歐洲人發現新大陸說起| 城市化| 啟蒙運動| 殖民地

啟蒙思想和運動產生於17到18世紀,它是一場對歐洲和世界帶來巨大影響的哲學和文化運動。啟蒙運動的核心是挑戰傳統的神學和倫理學說,包括質疑甚至 ... 於 www.epochtimes.com -

#76.洛克與孟德斯鳩

現代立憲民主的思想基礎植根於歐洲的啟蒙運動,這個十八世紀的哲學運動反對傳統的社會、宗教及政治思想;強調理性主義。這運動最有影響力的思想家是英國政治哲學家洛克 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#77.新北市立板橋高級中學108 學年度第二學期第一次期中考

他的主張對後世影響甚大,西歐的學者慢慢脫離宗教研究走向了自然科學研究。 ... ( )十八世紀的部分君王受到啟蒙運動思潮的影響,期許自我為以理性治理國家的君主,他們 ... 於 347.com.tw -

#78.Marquis de Condorcet (哲學家) - 英文名人名言佳句每日一句

... 家與數學家、法國大革命的重要領導之一,他所著的《人類精神進步史表綱要》不僅成為了法國啟蒙運動的重要遺產,也對後世的思想家帶來深遠影響。 於 www.dailyenglishquote.com -

#79.启蒙运动 - 快懂百科

启蒙运动 的主要思想是反对教会权威,反对封建社会,核心是倡导理性。 ... 9影响对西方社会的影响对中国近代的影响10主旨11分歧12主题理性高于情感不同看法. 背景. 於 m.baike.com -

#80.70%(每題兩分,請以2B 鉛筆在電腦卡上作答) - 1.某位哲學家說 ...

有一位啟蒙運動思想家,他對十八世紀法國教會的權力痛加撻伐,巧妙地利用天主教提供 ... 他也重視道德、宗教、倫理的影響力,主張三權分立,不反對君主政. 於 www2.tnssh.tn.edu.tw -

#81.启蒙运动与基督教文化传统

托兰德的5基督教并不神秘6显示了洛克思想. 的影响, 但托兰德却从洛克的思想出发, 推论出宗教. 信仰中没有什么违反理性的东西, 也没有什么超乎. 理性的东西。任何通过启示而 ... 於 194.246.119.58 -

#82.浅析启蒙运动的兴起及影响

摘要:资本主义的发展、自然科学的突飞猛进,造就了欧洲的启蒙运动。它成为世界近代史上继文艺复兴运动之后的第二次思想解放运动,它为欧美的资产阶. 於 m.xzbu.com -

#83.日耳曼啟蒙運動的特質__臺灣博碩士論文知識加值系統

「啟蒙運動」(the Enlightenment)最早由思想史研究提出,用以指稱西方文明史 ... 羅馬帝國內外社會、政治、經濟與文化環境對日耳曼啟蒙運動思想之發展與傳播的影響, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#84.啟蒙運動- 市政- 文明百科- 文明帝國VI - Civilopedia

啓蒙運動是一次巨大的知識、哲學、文化、社會運動,其特點是質疑宗教與政治正統說法中表現出來的經驗論、科學理性主義和簡化論。它源自幾個具有影響力的思想家的觀點, ... 於 www.civilopedia.net -

#85.啓蒙運動_百度百科

啓蒙運動(法文:Siècle des Lumières,英文:The Enlightenment,德文:die Aufklärung),指發生在17-18世紀的一場資產階級和人民大眾的反封建,反教會的思想文化 ... 於 baike.baidu.hk -

#86.啟蒙運動對歐洲文學的影響 - 三度漢語網

啟蒙運動 中產生的文學,就是要用“理性”,用知識去“照亮”人們的頭腦,啟迪人們的 ... 也對19世紀以後的亞洲國家有很大影響,如鼓勵了近代中國和日本的一批仁人志士為 ... 於 www.3du.tw -

#87.啟蒙運動| 刺客教條中文維基 - Assassin's Creed Wiki

啟蒙時代(Age of Enlightenment),又稱啟蒙運動(Enlightenment)或者理性時代(Age of Reason), ... 而在接下來一個世紀中,文藝復興的餘波仍然影響著社會。 於 assassinscreed.fandom.com -

#88.法國啟蒙運動的哲學思想之初探 - 宏國德霖科技大學圖書館

肆、法國啟蒙運動的哲學思想之影響. 伍結語. 註釋. 參考書目. 摘要. Francois-Marie Voltaire, 1694-1778). 本文擬以法國啟蒙運動的背景,及法國啟蒙運動的主要哲學家伏 ... 於 lib.hdut.edu.tw -

#89.啟蒙運動 - 求真百科

受科學革命影響,人們試圖運用科學及理性的角度,去建立政治或社會制度的通則。理性的使用及力量在西方可追源至古 ... 於 factpedia.org -

#90.啟蒙運動時代(三) 啟蒙運動(Age of Enlightenment) / 伏爾泰 ...

啟蒙時代或啟蒙運動(Age of Enlightenment),又稱理性時代(Age of Reason),是指在17世紀及18世紀歐洲地區發生的一場知識及文化運動,德國哲學家康德以「敢於求知」 ... 於 davidwang-12546.medium.com -

#91.啟蒙運動 - 阿摩線上測驗

民初的新文化運動提倡「民主」與「科學」,乃是受近代西方哪些史事的影響? (A)啟蒙運動、科學革命 (B)宗教改革、法國大革命 (C)地理大發現、美國獨立運動 於 yamol.tw -

#92.啟蒙運動- 羅伊.波特

這些都讓我們更想了解啟蒙運動在社會的影響力,本書作者羅伊•波特(Roy Porter, 1946-2002)恰是著名社會思想史家,一定可以滿足讀者的好奇,讓我們更 ... 於 readmoo.com -

#93.從臺灣啟蒙運動回顧二二八事件

... 請願,以及臺灣文化協會創立,可視為臺灣近代啟蒙運動重要起點之一,今年適逢百年紀念,我們也許可以從臺灣啟蒙運動的觀點,看二二八事件的影響。 於 www.gjtaiwan.com -

#94.【書籍試閱】《啟蒙運動(上冊):現代異教精神的崛起》

《自由之科學》則可視為是一部啟蒙運動的社會史,書中,蓋伊描述了啟蒙思想家身處 ... 書中我能夠掌握住有關古典對啟蒙運動重大影響這個核心觀念,主要來自一九五九年 ... 於 gpi.culture.tw -

#95.【myBook】啟蒙運動(電子書) - momo購物網

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。他們批判封建制度,提倡基本人權、民主政體,進而間接促成法國大革命與美國獨立。他們力推自由 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#96.啟蒙運動

启蒙运动 是法国大革命的前夜,它在政治上、思想上和理论上为西方后来的经济社会高速发展奠定了坚实的基础,对整个西方近代文明产生了深远的、关键的影响, ... 於 1070-1071.ch -

#97.理性與現代性 近代中國啟蒙運動

帶有強烈文化民族主義風格的意識形態)之影響,所啟動的由上. 而下、以政治改革為特徵的啟蒙運動。這當中除了嚴復思想(即. 科技部人文社會科學研究中心 ... 於 www.hss.ntu.edu.tw -

#98.啟蒙運動與基督教-時代講壇9/23登場| PeoPo 公民新聞

基督教起源於十六世紀的宗教改革運動,是常見於普羅大眾的一種迷思。嚴格而論,基督教從上帝創造萬物就開始了。基督教對人類的影響不僅僅在古往今來的信徒 ... 於 www.peopo.org