啟蒙運動科學革命的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦丹.瓊斯寫的 權力與王座:貿易、征伐與基督信仰,中世紀如何奠定歐洲強盛的基礎? 和FedericoMarcon的 博物日本:本草學與江戶日本的自然觀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站啟蒙運動- 翰林雲端學院也說明:啟蒙運動 ,是指在西元17~18世紀時歐洲的文化與哲學的開展,有如將人類的智識從愚昧中解除的意味。 ... 此後在科學革命與宗教改革中,再次對過去的牢不可破的信仰產生懷疑。

這兩本書分別來自臺灣商務 和衛城出版所出版 。

國立嘉義大學 應用歷史學系研究所 吳建昇所指導 呂彥儀的 武士道對臺灣的影響-以柔道家陳戊寅為例 (2021),提出啟蒙運動科學革命關鍵因素是什麼,來自於武士道、柔道、大日本武德會、陳戊寅、和平館。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 劉人鵬所指導 倪舒妍的 「勞工神聖」之前——晚清華工小說探析 (2021),提出因為有 晚清、華工小說、報刊、地理觀、苦難書寫的重點而找出了 啟蒙運動科學革命的解答。

最後網站啟蒙運動- 羅伊.波特| Readmoo 讀墨電子書則補充:《啟蒙運動》電子書- 《瘋狂簡史》作者羅伊‧波特以綜觀視角去除神話與偏見 ... 受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制 ...

權力與王座:貿易、征伐與基督信仰,中世紀如何奠定歐洲強盛的基礎?

為了解決啟蒙運動科學革命 的問題,作者丹.瓊斯 這樣論述:

從羅馬帝國的瓦解到宗教改革的興起, 長達千年的「黑暗」是如何奠定了璀璨的文明? 要了解歐洲如何主導世界史的發展, 就必須回望中世紀的璀璨歷史! - - - - - - - - - - - - - - - -♛ - - - - - - - - - - - - - - - - 《泰晤士報》、《新政治家》、《旁觀者》年度選書 《聖殿騎士團》作者創作里程碑! - - - - - - - - - - - - - - - -♛ - - - - - - - - - - - - - - - - 從羅馬城曾經的強健與輝煌、蠻族的劫掠,到十六世紀新舊世界的交流與移轉,中間近千年的歷史,在過往曾被抹為「黑

暗時代」,彷彿西歐的文明在五世紀時結束,只剩下莊園、農奴與封建,直到啟蒙運動與科學革命後才大展光明。然而,這種充斥進步史觀的想法,卻讓中世紀蒙上一層灰黯無知的面紗,讓現代的我們難以真正理解世界史如何發展、歐洲如何強盛,以及今天與中世紀的人們差異有多大、又有多相似。 攤開世界史的地圖,我們將發現商業革命、宗教改革等關鍵歷史事件,早已根基於中世紀;氣候變遷、大規模移民、流行病、技術變革和全球網絡,這些聽起來像是非常現代甚至後現代的問題,也早在中世紀就已影響了歷史的進程、成就了歐洲的強盛!想要回溯歐洲文明的誕生,就不能不揭去黑暗時代的面紗,看看在啟蒙運動、科學革命之前,繁榮如何扎根? 在

撥開面紗後的中世紀,究竟是什麼模樣?原來,中世紀是充滿激情、謙卑、虔信、忠誠的時代,此時的人們相信忠心與永恆超越一切,任何人與人的相處與儀式都充滿了典範;那是個充斥無助與戰爭的年代,人們相信在戰亂之時唯有神與禱告能夠拯救一切,信仰與神學成為舉足輕重的議題,凡人的點點滴滴都充斥著神的意志;同時,那也是個充斥著滋味的時代,人們珍惜著土地賜予的點滴,享受上天降下的雨水,任何溫暖與飽食的瞬間都讓人回味。在中世紀蒙昧無知的面紗之下,是活生生的男男女女在大時代下掙扎與創造的故事,是歷史往前的動力,更是璀燦文明的根基。 - - - - - - - - - - - - - - - -♛ - - - -

- - - - - - - - - - - - 本書分成四個部分,分別從羅馬帝國的瓦解、法蘭克人的興起、歐洲文明的重生,與世代轉變的開端來闡述中世紀的歷史發展。不同於以往,這次丹.瓊斯將再次帶著幽默風趣的筆法,橫跨千年的中世紀、爬梳歐亞大陸上繁忙的時代革新,並以「人」為角度,敘述歷史發展中,個人或族群帶來的龐大影響,從匈王阿提拉到聖女貞德,看見不同的身分如何登上了權力的舞台、推動時代的巨輪前進,最終成就了我們難以直視的進步與繁華。 好評推薦 【專文導讀】 李若庸 臺北大學歷史系教授 【好評推薦】(依來函順序刊登) 盧省言 臺灣師範大學歷史系專案助理教授 seay

u 即食歷史部落客、歷史普及作家 中世紀是一個滿是「滋味」的年代,不僅出生、死亡、婚禮充滿著意義,就連旅行、訪友都具有儀式性的地位……相較於激情、謙卑、虔信、忠誠、集體主義、具認同感,且重視名譽勝過生命的歐洲中世紀,強調理性、節制、世俗主義與及個人價值的文藝復興時代,究竟是人類文明的進步,還是價值與信念的失落?──李若庸 臺北大學歷史系教授 《權利與王座》是一部巨大又迷人的對話,從民族、政治、軍事、商業、科技及宗教出發,丹・瓊斯拼湊著歷史上最神秘的一千年。──盧省言 臺灣師範大學歷史系專案助理教授 王權曾是統治者的必要元素。那些建立王權的先行者都有個共通點,就是他們皆準確地抓

緊了時代巨輪軸心,在屬於他們的時代找到了正確答案。羅馬人的是法律,法蘭克人的是正統性,阿拉伯人的是宗教,蒙古人的是戰鬥。為何在不同時代,王權的答案會如此不同?作者用他擅長的風趣筆法,帶領讀者穿越一千年時空,為大家作出解答。── seayu 即食歷史部落客、歷史普及作家 這不僅是一本關於遙遠過去的精采讀物,它內容豐富又深具娛樂性,而且對我們既存的現代也有深刻並發人深省的看法……此書的視野涵蓋了整個帝國風景,但也為關鍵人物留下了細膩描寫的空間。──《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 作者成功觸及了所有主題,隨著拼圖逐步完成,現代世界也逐漸浮出水面……《權力

與王座》為讀者提供了一個理解複雜主題的框架,並以嫻熟的技巧和風格,講述了世界史上的重要故事。──《紐約時報》(The New York Times) 儘管這是個艱難的任務,但歷史學家丹‧瓊斯仍然成功讓中世紀的千年歷史變得通俗易懂、非常吸引人。他通過不斷運用兩種技巧來達成:戰略性使用原始資料,以及和現代的比較……這是對人類歷史上一個漫長而複雜時期的全新看法。──《書目雜誌》(Booklist)

武士道對臺灣的影響-以柔道家陳戊寅為例

為了解決啟蒙運動科學革命 的問題,作者呂彥儀 這樣論述:

「武士道」,源於日本的傳統武家文化,自武家當政成立幕府以後,武士地位大幅上升,完全足以影響社會的脈絡動向。隨著歷史的演進,武士被賦予的意涵逐漸變得明確而清楚,由原先的暴力武裝份子逐漸轉型為四民之首的社會頂流,在這個轉型過程中,武士們所吸收、內化的精神規範,則稱之為「武士道」,然武士道曾因為幕末動盪武士階層瓦解而有所消失,卻又因為教育敕諭的頒布、大日本武德會的成立、日本軍國主義向外擴張等諸多因素,使得武士道再度浮上檯面,成為一種精神號召及國民意識形態。柔道的前身為柔術,自古便為武士戰鬥必備的技能之一,經過長時間的洗禮,柔術中自然帶有武士道精神的成分。經歷了幕末的動亂與變革後,柔術如同崩解的武士

階層一般成為了風中殘燭,在西方風氣盛行的明治維新中,傳統日本武術不再受到重視,柔道之父嘉納治五郎,在武術凋零之際,集合各家柔術之大成,並導入倫理、禮儀等教育規範,創立「柔道」和「講道館」默默耕耘,直到教育敕諭的頒布以及甲午戰爭的勝利後,尚武之風強盛,傳統武術才重新受到重視,柔道也乘著這股氣勢,在警視廳武術大賽中表現亮眼,一躍為武術主流,隨後在大日本武德會的擴張向海外扎根,武士道精神傳承到臺灣的機緣也因此而出現。為了配合日本的擴張,武術教育被納入臺灣教育界的一環,為了配合國家總動員,武士道精神正式傳承到了臺灣。也因此造就了一代柔道大師陳戊寅的誕生,本文目的希望將武士階層動盪的影響及武士道精神的流

變釐清,並進一步探討柔道在日本的崛起,以及大日本武德會成立的宗旨和規模,再從中探討柔道如何配合著大日本武德會的宣揚進一步茁壯,並輾轉進入臺灣的教育體系成為必修課程,將日本的武士道精神和技藝一同傳承至臺灣,最後則由柔道家陳戊寅為例應證武士道是否真正轉化為臺灣的一種精神。

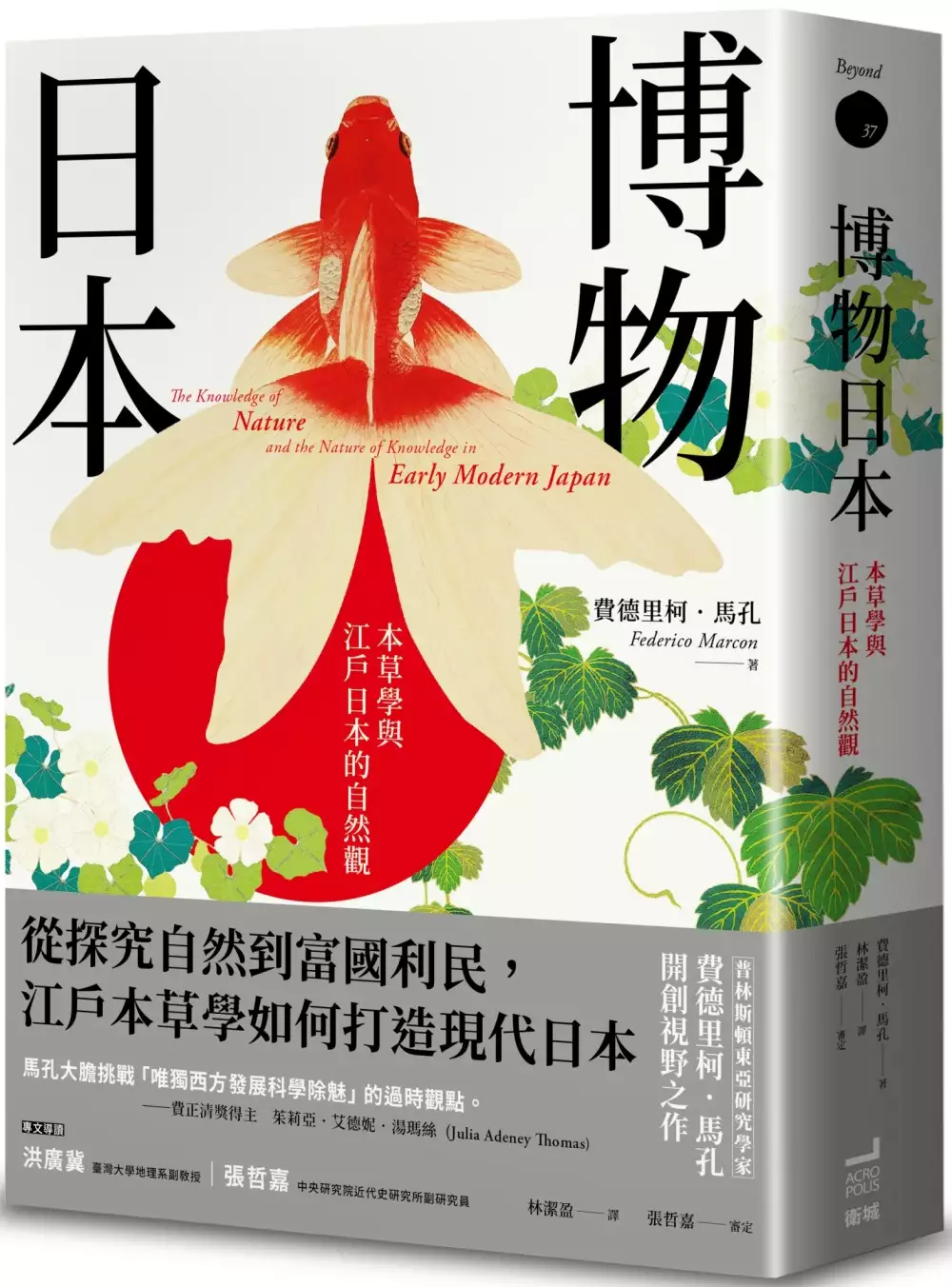

博物日本:本草學與江戶日本的自然觀

為了解決啟蒙運動科學革命 的問題,作者FedericoMarcon 這樣論述:

走入江戶本草學者的世界 認識近世日本探索未知,建構自然知識的歷程 啟蒙運動、科學革命只發生在西方? 德川幕府時代,日本也曾嘗試有系統地整理自然知識 江戶時代累積的研究成果,明治維新後融入近代科學,也影響了臺灣 重新認識在亞洲近代化過程中,被遺忘的一頁知識史 ★普林斯頓東亞研究專家費德里柯.馬孔顛覆認知、開創視野之作 ★深入江戶日本的社會文化,看本草學者如何掌握時勢,盤點自然,開創新知! ★跳脫東西文化大分流的刻板印象,看見從江戶日本到近代科學的連續發展 ★科學史、環境史、博物學領域學者共同推薦

在古代日本,未開發的自然被認為是神聖的空間,人類不能輕易跨入。但這樣的自然觀,到了江戶時代卻發生重大轉變。有一群本草學者,開始有系統地研究自然、認識自然。幕府時代的後期,也曾發展出與近代歐洲相近的開發自然、富國思想。明治維新之後,江戶時代累積的本草學研究成果,被吸納進西式的學科分類中,對臺灣也曾產生深遠的影響。 過往史家認為,科學革命、啟蒙運動都發生在西方。本書顛覆了這種刻板印象,指出在德川時期(一六○○—一八六八)曾經發生近似的知識革命。 十六世紀末,李時珍的《本草綱目》從中國傳入日本。日本的學者雖然深受影響,卻也很快發現:來自中國的自然知識在日

本無法完全實用。時值戰國時代結束,德川政權穩固,社會經濟開始發展,新知識得到發展的空間。漸漸地,本地學者開始研究日本本草,發展出與中國不同的本草學。 日本第一部原創藥物學百科全書——貝原益軒的《大和本草》,即是在這樣背景下問世。貝原益軒曾表示,他的研究目是提供本國人民具體幫助。到了德川幕府第八代將軍德川吉宗在位時,更是對日本動植物物種發動了全面性的調查,由本草學者主導,各藩國配合提交「產物帳」。德川吉宗更參考普查所獲得的新知,進行農業改革,並建立國家贊助的藥園。 本書帶領我們進入江戶時代蓬勃發展的本草學,一探其中豐富奇妙的知識史問題: ◆日本為何

能發展出與中國截然不同的本草學?——從以中國的《本草綱目》為典範,到注重觀察本地自然、發展本地知識。 ◆幕府、藩國怎樣贊助、培養新一代學者? ◆貝原益軒、丹羽正伯等學者如何整理本地自然知識? ◆日本學者為何在十八世紀進行全國的物種普查? ◆幕府將軍,各地如何搜集資訊編纂「產物帳」? ◆本草學問如何影響經濟改革?十九世紀的「薩摩經濟奇蹟」,背後有本草學者運籌帷幄? ◆日本近世自然觀的轉變,與西方近代自然觀有何異同? ◆明治維新之後,本草學與西方科學的關係,是斷裂還是融合? 這是在亞洲近代化過程中,被忽略的一段知識史。馬孔帶著

我們,跳脫西方科學發展史的視角,深入日本近代的一場知識革命。除了讓我們更加認識知識生產、典範創造的過程,打開「何謂科學?何謂知識?」的想像,也帶給我們一個重新認識亞洲,認識亞洲近現代化歷程的寬闊視野。 本書特色 1. 本書收錄日本生物物種、花草圖鑑等黑白圖片超過五十張,讓讀者閱讀本書的同時,感受江戶本草學在兩百多年間的發展中,歷代日本繪師、標本製作專家觀察細膩、畫工與作工精緻的展現。 2. 本書乃英語世界東亞研究領域中,第一本詳細談論日本江戶時代科學史的著作,可謂日本科學史與自然環境史研究的先聲,更是國內第一本相關領域的譯作。 3. 本

書為國內少見的東亞科學史相關作品,可以作為國內讀者認識科學與社會史、博物學、醫學與藥學史等相關領域的第一塊入門磚。 4. 臺灣讀者雖然已相當熟悉日本文化,但是卻很少人瞭解到,大家喜愛的所謂「日式」、「和風」風格,像是浮世繪、花鳥畫,其背後都是受到江戶本草學發展的直接影響,特別是有關於圖鑑與標本製作上所影響的日本美學風格。 專文導讀 張哲嘉 中央研究院近代史研究所副研究員 洪廣冀 臺灣大學地理資源環境系副教授 自然史專業聯合推薦(依姓氏筆劃順序排列) 林益仁 生態學家、臺北醫學大學醫學人文研究所所副教授 黃貞祥 清

華大學生命科學系助理教授、科普專欄GENE思書軒主筆 蔡思薇 自然史學者、政治大學臺灣史研究所博士 專家推薦 ★閱讀江戶日本的本草學史,對我們來說並不只是閒情偶寄的異域趣味而已,更重要的是,這也是瞭解傳統知識生產與實踐,以及如何過渡到今日的重要鎖鑰。——中央研究院近代史研究所副研究員/張哲嘉 ★日本是個盛產博物學家的國度,數位天皇與皇族皆在自然史研究上有頗高的學術造詣。然而,和西方自然史源自於自然神學、欲彰顯神的榮耀之基督教傳統有別,日本自然史傳統係源自於研究山川草木、蟲魚鳥獸的本草學。這本好書以非歐洲中心主義的視角,耙梳大量中、日兩國的關鍵史

料,讓我們能夠清楚掌握日本自然史的早期發展脈絡,並且省思如何在保有自身文化傳統的情況下,擁抱現代科學來豐富我們對自然和環境的理解與認識。——清華大學生命科學系助理教授、科普部落客/Gene黃貞祥 ★臺灣人飲食日常充滿「藥食同源」,因此「本草學」之於我們,並不是艱澀的字詞。而貫穿本書的正是「本草學」,不論是幕府本草學如何轉變為現代自然史,還是各種地方組織與人物所編織起的各式內涵,從地瓜到鳥獸,將軍到平民都為此著迷。作者將近代日本本草學,放入社會脈動、資本主義、物質社會、日本政治情勢及對外關係變化密切,生動地編織起一張玲瓏的歷史之網。關心東亞歷史與社會、環境史、自然史,抑或是熱愛本

草學在亞洲發展流變,都不能錯過本書。——自然史研究者、政治大學臺灣史研究所博士/蔡思薇 ★馬孔大膽挑戰「唯獨西方發展科學除魅」的過時觀點。日本的本草學學者,就像近代歐洲的科學家一樣,以系統化的方式把自然原先整體的生態系統,改造成可以被分析、操縱、控制的獨立個體。這項引人振奮的研究,將日本獨特的科學發展軌跡,置於商品文化的增長和學者專業化這兩大脈絡之下。——費正清獎得主、聖母大學歷史系教授/茱莉亞.艾德妮.湯瑪絲(Julia Adeney Thomas) ★對於日本與自然環境之間相處的歷史,本書開啟了一個有趣的視角……本書不僅止於討論日本對自然界中事物的研究,同時

也討論自然學者階級的興起與自我認同、相關專業領域的定位、市民大眾熱衷於自然史研究的風潮,以及對自然世界的陳列與鑑賞……這本書無論從近世科學史、自然史,抑或是德川日本文化的角度來看,都是一本必讀佳作。——匹茲堡大學歷史系梅隆講座教授(Andrew W. Mellon Chair)/那葭(Carla Nappi) ★書市充斥著太多包含許多偉大思想家的書籍,但卻很少有書可以像本一樣包含著那麼多有價值的思想。這本書是一個既偉大,又博學、細膩的研究;它同時也是一個有關日本近世時期發人深省的工作成果。——哈佛大學日本史教授/大衛.豪威爾(David L. Howell) ★

這是一本既豐富又充滿細節討論的書,它同時也深度討論本草學的方方面面。這本書將會吸引跨學科的眾多讀者,包含日本與東亞史家、科學史家、環境史家等等……它代表著學術新浪潮的一部分,讓我們對東亞科學有更深刻的認識。這本優秀的書也意味著將引發讀者閱讀的興趣,以及作為一本任何東亞科學史課程書單上必讀的書。——香港城市大學語言與翻譯系教授/孟瀚良(Florin-Stefan Morar) ★本書是英文世界裡第一本關於近世日本時期「自然研究」的專書,企圖在自然的現代性議題上,挑戰傳統的歐洲中心主義觀點。——《加拿大歷史學報》(Canadian Journal of History)

★義大利的日本史專家費德里柯.馬孔以聰穎的分析與犀利的筆鋒,向西方的讀者首次引進日本近世史時期的自然史研究成果。一六三七年首次在日本出版的《本草綱目》,引發了自然研究的首波革命浪潮,同時也鼓舞了當時的自然學者們去開拓自然史並深化日本科學的發展。這些自然學者是誰?他們如何產生並融入日本社會?他們又做出什麼貢獻?這些問題都巧妙地被羅織並解答在馬孔的敘事當中。——《自然史檔案》(Archives of Natural History) ★本書對東亞科學史提出了創新的觀點,並以比較的視角重新評估與近代歐洲科學之間的差異。——《伊西斯》期刊(Isis) ★費德里柯.

馬孔所講述的本草學歷史極其豐富,這段故事也幫助我們填補日本近世時期的研究成果。在本草學的科學發展和知識論轉移上,本書同時聚焦於自然知識的演進以及對自然考察的詳細研究上……這是一本有趣又不失嚴謹的著作,本書必將持續成為日本近世時期思想研究的指標讀物。——《美國歷史評論》(American Historical Review) ★這本書最主要的貢獻在於,它翔實地考察了在社會和階級脈絡下,德川日本時期如何製造並使用自然知識;而普遍認為日本科學的發展是西化過程的結果,本書對此也提出深刻的反思。本書考察的範圍不僅僅是科學史,還包含環境研究、經濟史、圖鑑的出版史,以及藝術史,這種豐富程度可

以最大可能地服務廣泛的讀者群。——《日本研究學報》(Journal of Japanese Studies)

「勞工神聖」之前——晚清華工小說探析

為了解決啟蒙運動科學革命 的問題,作者倪舒妍 這樣論述:

本文聚焦晚清華工小說,其出現、空間地理書寫、苦難書寫。這波集中出現於20世紀初的創作熱潮,基於鴉片戰爭後大量華工半迫於生計半由外國誘招而出洋的事實,同時離不開晚清小說界革命、1905年反美華工禁約運動的直接推動。運動中近代報刊發揮關鍵作用,華工小說也多在此面世,通過報刊脈絡的梳理,可以發現不同報刊有不同宗旨和行動,有的闡發自己的教育理念、有的追逐商業利益、有的背後是黨派鬥爭,潛移默化影響小說的呈現。小說作者主要是職業作家、報人,尤多懷有桑梓之情的粵籍作家。華工小說密切關照現實又帶出了不一樣的歷史和詮釋。小說的空間設計有其特別之處,作家極力通過對壓榨、禁錮、排斥的形象化書寫,表現華工受擠壓的生

存空間,使得原本有著大幅度空間位移的作品呈現出緊張的空間感受。異域書寫方面,本文引入晚清地理著述和文人士大夫的域外遊記進行對照,當整個知識系統把文明的野蠻性去掉,只讚頌文明先進性之時,華工小說提供了一個底層的受壓迫的視角觀看資本主義世界,留意到了西方現代性的黑暗面,展現和書寫的異域顛覆了以往上層知識分子的刻畫。連帶著在晚清由「天下」變為「世界」的地理觀也在小說中有了再突破,打破以國為界限的認識,看到了全球種族主義的問題。最後從種族、階級、性別三個維度觀察華工小說的苦難書寫,呼應到現實中華工進入資本主義世界遭受的多重壓迫,還關注到小說中複雜的黑人形象及其背後晚清時人對種族優劣論的接受、華人族群內

部對工人權益的忽視以及晚清文人爭取各階層平等的呼聲、作家有異於當代華美文學的刻畫華工時女性化的書寫方式及其激發民族主義情感對抗殖民主義的意圖。

想知道啟蒙運動科學革命更多一定要看下面主題

啟蒙運動科學革命的網路口碑排行榜

-

#1.上課內容 啟蒙運動 - 愛上舊時代

啟蒙運動 社二甲、社二乙97/04/11 1.背景•政治─英國的君主立憲、法國的絕對專制、俄國的開明專制•經濟─工業革命、商業(產業)革命•思想─16世紀的科學 ... 於 sofis.pixnet.net -

#2.科學革命的助力

第一節科學革命與啟蒙運動. 一、科學革命. 工藝技術傳統+科學理論+科學方法. 興起於十六、十七世紀. 現代意義的科學. (一)背景. 印刷術的蓬. 於 pochyisite.files.wordpress.com -

#3.啟蒙運動- 翰林雲端學院

啟蒙運動 ,是指在西元17~18世紀時歐洲的文化與哲學的開展,有如將人類的智識從愚昧中解除的意味。 ... 此後在科學革命與宗教改革中,再次對過去的牢不可破的信仰產生懷疑。 於 www.ehanlin.com.tw -

#4.啟蒙運動- 羅伊.波特| Readmoo 讀墨電子書

《啟蒙運動》電子書- 《瘋狂簡史》作者羅伊‧波特以綜觀視角去除神話與偏見 ... 受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制 ... 於 readmoo.com -

#5.近代國家的學術發展

歸納整理3 近代歐洲的科學革命: P.34 ... 他是科學革命的集大成者。 ... 18 )世紀的啟蒙運動強調( 理性 )精神,通常又被稱為「( 理性時代 )」。 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#6.啟蒙運動時代(三) 啟蒙運動(Age of Enlightenment) / 伏爾泰 ...

18世紀末,逐漸形成的是對法國及工業革命的反抗新思潮,認為啟蒙運動的理性主義過了頭,而藝術及科學等知識的發展並未帶給人類福祉,人類有了知識改變了自然,反而使 ... 於 davidwang-12546.medium.com -

#7.《大家論壇》永續視角:農業啟蒙運動須從農民道德重建開始

艾菲爾大學哲學教授啟蒙運動雖催生科學理性和技術主導等思維,. ... 然而今天我們需要的道德革命可能從農村或田野啟動,雖然目前許多農民背負債務、長 ... 於 www.upmedia.mg -

#8.啟蒙運動- PanSci 泛科學

十八世紀的啟蒙時代,曾有過無數啟發後世的重要思想家:捍衛自由的伏爾泰、信仰市場經濟的亞當斯密,因材施教的盧梭。受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學 ... 於 pansci.asia -

#9.科學革命啟蒙運動

启蒙运动 (法文:Siècle des Lumières,英文:The Enlightenment,德文:die Aufklärung),指发生在17-18世纪的一场资产阶级和人民大众的反封建,反教会 ... 於 363200539.ekodobro.pl -

#10.啟蒙運動三傑2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞 ...

之後,印刷術在歐洲迅速傳播,在隨後歐洲興起的文藝復興、宗教改革、啟蒙運動和科學革命中,都扮演了重要角色。從1455年的【四十二行聖經】到1500年底 ... 於 year.gotokeyword.com -

#11.「科學革命」與高中世界史教科書研究

約翰•亨利(John Henry),《科學革命與現代科學的起源》,楊俊杰譯,北京市:北京大學出版社,2013 年。 托馬斯 ‧L ‧漢金斯(Thomas L. Hankins),《科學與啟蒙運動》, ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#12.科學革命與啟蒙時代Flashcards - Quizlet

啟蒙 時代. 他是近代科學革命的集大成人物,曾說:「如果說我看得比別人遠,那是因為我站在巨人的肩膀上。」 牛頓. 法國大革命爆發後的第二年,人們為了感念他對大革命 ... 於 quizlet.com -

#13.測評網[高二下][歷史][第一次段考]複習錦囊 - 名師學院

科學革命 與啟蒙運動; 君主制度的發展; 美國獨立革命及其建國與發展; 法國大革命與拿破崙帝國; 英國工業革命及影響; 西元19 世紀的歐洲思潮; 歐美民主政治的發展 ... 於 quiz.kut.com.tw -

#14.啟蒙的初學者指南 - EFERRIT.COM

啟蒙運動 認為,可能有人的科學,人類的歷史是進步的一部分,可以用正確的思想繼續 ... 英國內戰和革命有時候是作為開始的,因為它們影響了托馬斯霍布斯和啟蒙運動的 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#15.啟蒙運動(法文 - 中文百科知識

為歐洲資產階級革命做了思想準備和輿論宣傳。這個時期的啟蒙運動,覆蓋了各個知識領域,如自然科學、哲學、倫理學、政治學、經濟學、歷史學、文學、教育學等等。 於 www.jendow.com.tw -

#16.啟蒙運動- 教學資源 - Wordwall

Copy of 限時15分/ 史大甲第15回地理大發現科學革命啟蒙運動30題 測驗. 由Lin2015 · 史大甲第15回地理大發現科學革命啟蒙運動30題 測驗. 由Lin2015. 於 wordwall.net -

#17.基隆市立中山高級中學110學年度第二學期第一次段考試卷

(A)宗教改革(B)啟蒙運動(C)科學革命(D)地理大發現; ( )15世紀文藝復興的偉大畫家:達文西、波提切利、米開朗基羅在繪畫方面的成就為何? (A)站在人的立場,讓我們 ... 於 csjh.kl.edu.tw -

#18.web啟蒙運動的背景:文藝復興與科學革命 - 教育大市集

(二)科學革命(Scientific Revolution)十七世紀的歐洲,社會、政治擾攘不安,但文化上卻有輝煌的成就。此時,由於科學精神的發展與科學方法的應用,歐洲出現了一場「科學 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#19.歷史唯物主義對啟蒙的批判:從激進到合理

恩格斯的說法既喻示著歷史唯物主義與啟蒙運動的內在聯系,也喻示著對 ... 在施蒂納的邏輯中,在哲學、思想、政治層面的革命性變革,越激進就越領先。 於 www.nopss.gov.cn -

#20.第四冊

名稱 類型 檔案大小 點擊次數 第1章第1節_科學革命與啟蒙運動.ppt ppt 23.8 MB 404 第3章第1節_英國工業革命及影響.ppt ppt 44.5 MB 293 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#21.启蒙的赋魅与祛魅 - 豆瓣

全书从引言《启蒙运动的革命性》入题,第一章《观念革命》确立基调,经历 ... 置于哲学与科学的中心,同他的怀疑论一道为启蒙运动提供了决定性的推动 ... 於 m.douban.com -

#22.科学的权威化与人文研究:以启蒙运动为例

摘要: 启蒙运动是由对于科学成就的欣羡和推崇而引发的,启蒙主义思想家们企图运用 ... 自身历史的态度,由科学带来的强烈的决不妥协的革命精神与批判精神构成了启蒙 ... 於 www.xml-data.org -

#23.中二科學革命與啟蒙運動 - Quizizz

在啟蒙運動期間,思想家宣揚人人均享有平等、自由等「____權利」或稱天賦人權。 5. Multiple- ... 於 quizizz.com -

#24.科學革命與啟蒙運動 - SlideServe

科學革命 與啟蒙運動. 一、科學革命. 文藝復興運動的復古風氣與人文主義的批判精神,帶動十七世紀的科學革命,爲西方文明帶來重要的突破;而各種新穎的 ... 於 www.slideserve.com -

#25.三年級社會領域——歷史教學活動設計

說明啟蒙運動主要的思想. 5.了解科學革命及啟蒙運動的影響. 6.了解中世紀至近代歐洲的商業變革. 7.解釋工業革命最早發生在英國的因素. 8.說明工業革命對歐洲政治及經濟 ... 於 www.945enet.com.tw -

#26.科學革命與啟蒙運動 - Kk'S BLOG

科學革命 與啟蒙運動 · 科學家:哥白尼(日心說)、伽利略、達文西、哈維(發現血液循環) · 新見解:探索宇宙真相、生理學. 於 griont202.blogspot.com -

#27.啟蒙運動理性至上? —— 我們所遺忘的思想遺產 - CUP媒體

啟蒙運動 始於17 世紀中旬的科學革命,孕育出18 世紀末的法國大革命,至19 世紀初,黑格爾開始對啟蒙思想置疑。他斥責啟蒙運動最著名哲學家康德,把人設想 ... 於 www.cup.com.hk -

#28.你认为,欧洲近代的启蒙运动,是历史的进步还是倒退? - 品葱

不同于启蒙运动相信知识及理性进步观,有鉴于法国大革命及工业革命的部分负面后果,浪漫主义思维主张启蒙运动的理性主义过了头:艺术及科学等知识的发展并未带给人类 ... 於 pincong.rocks -

#29.启蒙运动(文艺复兴后的又一次思想解放运动) - 百度百科

为欧洲资产阶级革命做了思想理论准备和舆论宣传。这个时期的启蒙运动,覆盖了各个知识领域,如自然科学、哲学、伦理学、政治学、经济学、历史学、文学、教育学等等。 於 baike.baidu.com -

#30.啟蒙運動| 心靈/人文/科普| Yahoo奇摩購物中心

受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。他們批判封建制度,提倡基本人權、民主政體,進而間接促成法國大革命與美國 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#31.新北市立福營國民中學109 年度第一學期九年級第三次段考歷史科

18 世紀歐洲革命風起雲湧,其中有共同的議題與促成革命的動力。請從下列選項找出正確組合? (A)徵稅問題+科學革命(B)徵稅問題+啟蒙運動(C)大陸會議+科學 ... 於 www.fyjh.ntpc.edu.tw -

#32.啟蒙運動(下):自由之科學 - 讀冊

啟蒙運動 (下):自由之科學. The enlightenment : the science of freedom. 彼得‧蓋伊. 梁永安、劉森堯. 立緒文化事業有限公司. 9789866513015. 於 www.taaze.tw -

#33.欧洲的社会运动:科学革命、工业革命和启蒙运动 - 腾讯网

欧洲的社会运动:科学革命、工业革命和启蒙运动. ... 在欧洲出现科学革命之前,人类的科学事业主要由古代的美索不达米亚、中国、古希腊和中世纪的 ... 於 new.qq.com -

#34.基辛格|啟蒙運動的終結 - 香港01

它使對經驗知識的追求取代了禮儀教義,啟蒙時代逐漸取代宗教時代。個人思想和科學知識取代信仰,成為人類意識的主要標準。資訊通過圖書館的擴張得到 ... 於 www.hk01.com -

#35.國中第一學期三年級第3 次段考歷史科試題卷

由民主與尊重人權,其政體也體現啟蒙運動時期. 何人的三權分立思想? (A)孟德斯鳩 ... (B)科學革命. (C)啟蒙運動 ... 啟蒙運動跟工業革命對於近代歐洲產生巨大影響. 於 s3.hicloud.net.tw -

#36.【人機文明傳】機器史三部曲(二):人類經歷的第二次最大變革

從文藝復興、宗教改革到啟蒙運動,工業革命完全是一系列歷史事件催生和輻輳的結果。很多歷史學家將17世紀的科學革命視為東西方之間的關鍵差異。 於 cuphistory.net -

#37.科學在現代文明的作用: 以啟蒙運動為例

科學月刊創辦人. 弘光科技大學特聘教授. 科學在現代文明的作用:以啟蒙運動為例. 報告大綱. 1. 前言. 2. 啟蒙運動. 3. 科學革命. 4. 科學革命與啟蒙運動. 於 120.118.228.134 -

#38.歐洲啟蒙運動與中國哲學(上) 來源:經濟觀察報

在《中歐文化接觸之三時期》中,他又將這三個時期的文化,分別為第一時期的宗教文化、第二時期的哲學文化、第三時期的科學文化。他認為,中世紀是宗教文化接觸,以印度為 ... 於 theintellectual.net -

#39.論伏爾泰的偉人史觀 - 國立臺灣師範大學

nalism)的思潮裡並認為理性是自十七世紀科學革命以來發現人類「自省」. (Reflection)及「自尊」(Selfesteem)的利器,十八世紀的啟蒙運動因而誕生。 伏爾泰處於該時代, ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#40.啟蒙運動| 刺客教條中文維基 - Assassin's Creed Wiki

启蒙时代(Age of Enlightenment),又称启蒙运动(Enlightenment)或者理性时代(Age of Reason), ... 這一時期也是科學革命的開始,經驗主義和自由主義嶄露頭角。 於 assassinscreed.fandom.com -

#41.西方歷史系列2:科學革命與啟蒙運動 - 敏隆講堂

西方歷史系列2:科學革命與啟蒙運動. 科學革命開啟許多新觀念和新知識,啟蒙運動開導人對自我以及他周遭環境及社會的探索與反思,並因而產生的自信。 於 www.hfec.org.tw -

#42.啟蒙的時代——理性尋找光明- 法國思想長廊 - RFI

問:應該說科學和理性是啟蒙時代的核心價值。 ... 社會是由人組成的,它有缺陷,那麼人就可以改造它,由此啟蒙就成了社會革命的思想資源。 於 www.rfi.fr -

#43.3. 下列哪一個國家是啟蒙運動的重鎮?(A)英國(B)法國 ... - 題庫堂

10. 下列何者是「科學革命」與「啟蒙運動」兩者共同強調的精神?(A)感性(B)理性(C)民主(D)專制。 11. 戰國時代,韓非有鑑於時局紛亂而著作《韓非子》闡述君主治國之道。 於 www.tikutang.com -

#44.世界歷史-3-知識百科-三民輔考

啟蒙運動 時期一、概論從十六世紀的文藝復興運動,到十七世紀的科學革命,都對啟蒙運動的興起有很大的影響。不論是在思想、文化、宗教與藝術甚至社會經濟發展上, ... 於 www.3people.com.tw -

#45.科學革命給人類的啟蒙:科學不是中立的,也非純粹追求真理的 ...

這是一個宗教信仰根深蒂固的時代,宗教機構在整個歐洲掌握了極大的世俗權力,無論從宗教或與國家相關的角度來看皆是如此。任何會威脅宗教的新文化成分都 ... 於 buzzorange.com -

#46.《啟蒙運動》導讀:啟蒙思想家的楷模是科學革命 - 關鍵評論網

波特還告訴我們:現代的社會學、經濟學、心理學以及人類學皆源於啟蒙時代,它們的楷模是科學革命時代起飛的自然科學,啟蒙思想家試圖如牛頓發現萬有引力般 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.25. 有關科學革命和啟蒙運動的比較

(A)科學革命在十七世紀,啟蒙運動則在十八世紀 (B)科學革命及啟蒙運動的重心在英法兩國 (C)科學革命內容主要指自然科學;啟蒙運動則偏向人文科學 (D) 啟蒙運動強調 ... 於 yamol.tw -

#48.現代理性的成長︰科學革命與啟蒙運動 - 博客來

書名:現代理性的成長︰科學革命與啟蒙運動,語言:簡體中文,ISBN:9787544520584,頁數:259,出版社:長春出版社,作者:翟宇,出版日期:2012/03/01, ... 於 www.books.com.tw -

#49.歷史人物| 伊拉斯莫與他的思想Erasmus Roterodamus ... - 方格子

基督教, 聖經, 文藝復興, 宗教改革, 啟蒙運動, 上帝, 伊拉斯莫, 耶稣, 人文, ... 各國,從15世紀開始到16世紀達到頂峰,帶來一段科學與藝術革命時期。 於 vocus.cc -

#50.2-1 宗教改革-科學革命-啟蒙運動 - Coggle

2-1 宗教改革-科學革命-啟蒙運動, 宗教改革, 啟蒙運動, 科學革命- Coggle Diagram: 2-1 宗教改革-科學革命-啟蒙運動, 宗教改革(背景(人文主義, 贖罪券, 中央集權, ... 於 coggle.it -

#51.啟蒙運動(下):自由之科學

《自由之科學》則可視為是一部啟蒙運動的社會史,書中,蓋伊描述了啟蒙思想家身處的 ... 的,更重要的,啟蒙也導致了美國的獨立革命和一個嶄新的民主自由社會的建立。 於 gpi.culture.tw -

#52.高雄市立蚵寮國民中學104學年度第一學期第三次段考九年級 ...

( )在世界近代史上發生過多次的政治革命,如美國獨立運動、法國大革命等,它們共同的原則是受到何者的影響? (A)啟蒙運動(B)文藝復興(C)宗教改革(D)科學革命。 ( ) ... 於 www.klm.kh.edu.tw -

#53.201606201504500.doc

這句話最能反映了以下何者? (A)啟蒙運動的價值(B)科學革命的成就(C)宗教改革的理念(D)文藝復興的內涵. 解析: (A)這句話強調的是言論自由,應為啟蒙運動的價值。 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#54.思想的時代——牛頓、洛克的思想及其生成--理論--人民網

牛頓因此而成為科學革命的旗手。該書不僅因具體的科學發現而名揚四海, ... 在這個意義上,牛頓成為歐洲啟蒙思想的啟迪者和啟蒙運動事實上的發起人。 於 theory.people.com.cn -

#55.李斌:启蒙与科学 - 中国科学院

启蒙运动 的观念变革是以科学革命所带来的价值观念的重大转变为前提。由培根主义和清教伦理混合而成的意识形态,导致了社会价值观的重大转变:科学研究可以 ... 於 www.cas.cn -

#56.台中市明德中學102學年度第2學期第2次月考歷史科試題

有人說:「十八世紀是革命的世紀,對美國獨立運動和法國大革命都有深遠的影響。」請問:下面何者對這些革命有最直接的影響? (A)宗教改革(B)科學革命(C)啟蒙運動(D) ... 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#57.科學革命

科學革命 的衝擊,造成啟蒙運動與工業革命的出現,影響了歐洲與人類的社會。 科學革命的開始日期,史學家仍有爭議。 但1543年尼古拉斯哥白尼出版的《 天体 ... 於 256767567.valliranajove.cat -

#58.龍騰中學九十六學年度第一學期歷史第03冊第16回

牛頓是科學革命的集大成者,在他的時代,科學革命的影響已經顯現,它既被視為現代科學的啟蒙,亦被看作人類在思想上、精神上重大調整的關鍵。一個牛頓時代的科學家,他 ... 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#59.從大逆轉到新思潮

西方啟蒙運動的大背景則是宗教改革和科學革. 命,它的鋒芒所指,是絕對君權和教權。荷蘭和英國都是新教國家,它們分別. 通過獨立戰爭和革命改變政體,建立雛型的民主 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#60.【書適】啟蒙運動/羅伊・波特Roy Porter /貓頭鷹| 蝦皮購物

受十七世紀科學革命影響, 這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。 ... 這些都讓我們更想了解啟蒙運動在社會的影響力,本書作者羅伊•波特(Roy Porter, ... 於 shopee.tw -

#61.100 年公務人員普通考試試題 - 鼎文公職

概括說來,文明史上「啟蒙運動」的意義是:. 強調理性. 持續科學革命以來對科學方法的信心,啟蒙運動表現出對「理性」的高度肯定,認為理性是人類探知世界最 ... 於 info.ting-wen.com -

#62.課題

2 知多一點點(1) 提問和討論. 連繫學生已有的歷史知. 識,帶出本課課題. 在西方近代歷史的發展,啟. 蒙運動如何「承先啟後」? 啟蒙運動與文藝復興、宗教. 改革、科學革命的 ... 於 www.edb.gov.hk -

#63.近代歐洲的變革

16~18世紀是近代歐洲出現重大變革的階段。科學革命加. 速歐洲科學的發展,啟蒙運動思想家提出解決人類問題的各種理. 論,為後來的思想文化與物質生活奠定了重要基礎。 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#64.啟蒙運動與法國大革命 - Google Sites

啟蒙運動 的背景包括文藝復興時期對人性的多方面探討與發展,及科學革命所建立的對科學的認知與理性的思維方式。代表者為牛頓的宇宙觀與洛克的政治理論。 牛頓 於 sites.google.com -

#65.西方思想與文明(3-2) 文藝復興至啟蒙運動 - 東海大學社會學系

可獲得舉世崇拜,因為科學有一個公認的外在價值,而講 ... 復興至啟蒙運動」(15-18 世紀),接續學期(103-1)為「工業革命至後工業時期」. 於 soc.thu.edu.tw -

#66.歷史學習筆記-科學革命、啟蒙運動、開明專制 - Clearnote

「不專業歷史筆記分享」, 年級: 高中所有年級, Keyword: 科學革命,啟蒙運動,開明專制,法國君主專制,歷史,洛克,孟德斯鳩,伏爾泰,盧梭,狄德羅,培根, ... 於 www.clearnotebooks.com -

#67.歷史脈絡下的科學與技術

近代科學是指經過16、17 世紀的發展,並在牛頓體系中得以完成的自然 ... 18 世紀啟蒙運動時代,科學主義盛極 ... 技人才的科技革命,武器科技發展領先。 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#68.9上ch6歷史通-啟蒙運動的政治學說| 合作夥伴 - 均一教育平台

影片:9上ch6歷史通-啟蒙運動的政治學說,合作夥伴> 翰林專區> 國中歷史> 九年級> 九年級上冊。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學習者,成就自己的未來。 於 www.junyiacademy.org -

#69.科學革命& 啟蒙運動 - ShareClass

科學革命 & 啟蒙運動. 27 個月前179031 ... U2-1_科學革命.啟蒙運動. 教學資源簡述 ... 涵蓋科目/單元. 歷史、 歷史/世界文明的發展、 歷史/科學革命、 歷史/啟蒙運動 ... 於 www.shareclass.org -

#70.雲林縣義峰高中高職歷史第一次段考班級:資一忠、資一孝座號

10. 下列何者是「科學革命」與「啟蒙運動」兩者共同強調. 的精神?(A)感性(B)理性(C)民主(D)專制。 11. 戰國時代,韓非有鑑於時局紛亂而著作《韓非子》闡述. 君主治國之道 ... 於 exam.naer.edu.tw -

#71.2201240829008a.pdf

(B)科學革命後,歐洲學者透過權威進行知識的探索(C)在此次革命中,西方學者透過冥想 ... ( ))從十六世紀到十八世紀,歐洲先後歷經了宗教改革、科學革命、啟蒙運動三大改革 ... 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#72.第四課現代化和啟蒙運動的挑戰I. 現代( Modern)對信仰的 ...

十七至十八世紀啟蒙運動(Enlightenment)的沖擊. ➢ 始於1620 年代的科學革命,止於1789 年的法國大革命;他們高舉. 理性(reason),因他們相信理性是自然和普世人類 ... 於 www.rolcc.net -

#73.新北市立板橋高級中學108 學年度第二學期第一次期中考

他的主張對後世影響甚大,西歐的學者慢慢脫離宗教研究走向了自然科學研究。提 ... (A)啟蒙運動(B)宗教改革(C)科學革命(D)商業革命(E)文藝復興。 於 347.com.tw -

#74.啟蒙運動下: 自由之科學(2019年版) | 誠品線上

《自由之科學》則可視為是一部啟蒙運動的社會史,書中,蓋伊描述了啟蒙思想家身處 ... 大自然光輝4 人之科學一、啟蒙運動人二、心靈領域的牛頓三、對抗理性主義的革命 ... 於 www.eslite.com -

#75.柏克思想與英格蘭啟蒙運動 - 臺灣機構典藏NTUR

關鍵詞:柏克(Edmund Burke) 十八世紀啟蒙運動英格蘭啟蒙運動. * 國立臺灣大學歷史學系教授 ... 自從科學革命以來,歐洲學者以「自然」做為探索對象,試圖找出. 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#76.一粒史出品 B4|U1-1 科學革命& 啟蒙運動 - Issuu

而盛行於18世紀的啟蒙運動,在哲學與社會方面產生深刻的影響,促使歐洲政治體制的轉變。 U1-1 U1-2. 科學革命& 啟蒙運動君主制度的發展. 於 issuu.com -

#77.[心得] 世界通史-科學革命與啟蒙運動- 精華區NDHU-His96

科學革命與啟蒙運動科學革命:十七世紀後半啟蒙運動:整個十八世紀背景: (一)大膽求知,拋棄傳統. 於 www.ptt.cc -

#78.德國文化每週課程內容-- 啟蒙主

時間:1680左右啟蒙主義已於英國肇端,盛行於18世紀的歐洲,乃17世紀科學及思想革命成果的普遍化。 II. 啟蒙運動中心:. 法國,法國學者聲名瀰漫全歐,法語 ... 於 www2.nkfust.edu.tw -

#79.科學革命- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

科學革命 的衝擊,造成啟蒙運動與工業革命的出現,影響了歐洲與人類的社會。科學革命的開始日期,史學家仍有爭議。但1543年尼古拉斯·哥白尼出版的《天體運行論》通常被 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.啟蒙運動 - ASH

啟蒙運動 是建築在科學革命的基礎上,若無科學革命無以體會啟蒙運動時代的人的感受與事業作為,因為受到科學革命的鼓舞,其帶來的成就所引發的振奮之情 ... 於 sptsanctuary.pixnet.net -

#81.文明史上「啟蒙運動」的意義是:第一,持續科學革命以

第二,科學革命所論證及衍生的新宇宙觀與中古以來人們所相信的. 基督教說法差異甚大,強力挑戰了基督教啟示性信仰的真確性及傳統以神. 學為主導的學術體系,啟蒙運動承 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#82.文藝復興與啟蒙運動的相同與不同之處 - 每日頭條

另外文藝復興是資產階級思想文化開始興起的標誌性運動,而啟蒙運動是民主革命的思想武器。可見啟蒙運動是在更高水平和更科學的基礎上進行的。 於 kknews.cc -

#83.從啟蒙運動談科學普及 - 科技大觀園

啟蒙的理性運動進一步將科學革命的自然理性延伸到社會、政治制度,堅持理性追求合理的社會制度,改建政治體制,解放思想成見的宗教信仰。啟蒙運動倡導教育,科學普及以及 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#84.歐美國家的變革

數學家達朗貝爾:. 為伽利略到牛頓一系列的偉大文化成就定名為「科學革命」。 日耳曼哲學家康德::. 首先把18 世紀稱之為「啟蒙運動時代」。 於 trial.dl.samebest.com.tw -

#85.西方歷史2:科學革命與啟蒙運動 - Facebook

由於人文精神的崛起,使社會形成一股質疑與探討的思想,不再迷信過去的權威,並隨著科學研究方法、觀念和知識的累積,為十七世紀的科學革命奠下基礎,哥白尼提出的 ... 於 www.facebook.com -

#86.文明百科- 文明帝國VI - 啟蒙運動- 市政 - Civilopedia

啓蒙運動是一次巨大的知識、哲學、文化、社會運動,其特點是質疑宗教與政治正統說法中表現出來的經驗論、科學理性主義和簡化論。它源自幾個具有影響力的思想家的觀點, ... 於 www.civilopedia.net -

#87.【歷史關鍵詞】啟蒙:理性與科學,真的讓我們更幸福了嗎?

今日的我們,擁有比十八世紀「啟蒙時代」更卓越的科學發展, ... 思考,將人類從基督信仰的迷信與教會權威中解放;它與文藝復興、科學革命、工業革命 ... 於 storystudio.tw -

#88.筆記的故事之國三歷史(四):世界史近代的開端

這五百年來,歐洲經歷了文藝復興、地理大發現、宗教改革、科學革命、啟蒙運動以及工業革命等等。在政治、經濟、社會、文化等等方面的巨變下,促成西歐 ... 於 dragonfather.com -

#89.啟蒙運動的歷史定位解釋__臺灣博碩士論文知識加值系統

啟蒙運動 是十八世紀強調理性的思想運動。它承繼文藝復興的世俗化趨向、宗教改革對教會權威的破除、以及科學革命的崇理精神,而進一步提出社會改革主張。啟蒙運動於歐洲 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#90.4-4.1從科學革命到啟蒙運動

此時的學者摒棄了中古以來守舊尊古、強調理論與堅持基督宗教宇宙觀的思想傳統,而改採講究理性、重視實用、視宇宙為機械性物理世界的觀念。 科學革命的背景. 1.文藝復興 ... 於 cywgcs.files.wordpress.com -

#91.啟蒙運動 - 城邦讀書花園

書名:啟蒙運動,簡介:曾有個時代,相信人可以用理性解決一切, ... 受十七世紀科學革命影響,這些思想家以理性、科學為基礎,檢視當前體制現況。 於 www.cite.com.tw -

#92.臺北市立明倫高中104學年度第2學期第01次期中考

(A)文藝復興(B)宗教改革(C)科學革命(D)啟蒙運動. 美國在1787年召開了為期近四個月的制憲大會,會議地點在費城;制憲大會中五十五位社會菁英各. 於 newweb.mlsh.tp.edu.tw -

#93.简明世界史——科学革命、启蒙运动与工业革命 - 知乎专栏

在16—18世纪,欧洲先后出现了科学革命与启蒙运动两场重大的革命。前者在天文与力学取得重大突破,后者则对人们的思想产生了巨大的颠覆,“理性”是其 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#94.中學世界史教科書中「科學革命」的呈現(1949-2014)

並希望透過此以「科學革命」為核心議題的研究,了解臺灣中學世界史教育的 ... 與「啟蒙運動」混同為「知識革命」此一名詞,而後各自獨立為一主題。 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#95.启蒙运动与基督教文化传统 - Globethics.net

蒙运动不以准备革命为目的, 而主要在于思想文化. 上进行革新与改造, 因而与其它国家相比, 英国的启. 蒙运动显得平缓而温和。在对待宗教的态度上英国. 启蒙运动的最大 ... 於 www.globethics.net -

#96.革命的時代(科學革命、啟蒙運動、美國獨立、法國大革命 ...

近代歐洲的崛起(文藝復興、民族國家、地理大發現、宗教改革、專制政權、議會政治)(2007-11-25); 伊斯蘭世界與東西文化交流(2007 ... 於 blog.xuite.net