國藝會 國際交流 補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

另外網站轉知文化部辦理112年度文化團體及個人 ... - 國立虎尾科技大學也說明:二、為鼓勵臺灣與亞西及南亞地區藝文單位進行合作創製及雙向交流,該部「文化部補助文化團體及個人從事文化交流活動處理要點」九(二)「亞西及南亞地區與 ...

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所 黃蘭貴所指導 吳亭潔的 合作的藝術:2012-2017年臺北藝術節推動國際共創戲劇節目之 開放式創新模式 (2020),提出國藝會 國際交流 補助關鍵因素是什麼,來自於臺北藝術節、國際合作、演出製作模式、開放式創新、表演藝術。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所 呂弘暉所指導 廖非比的 突圍與創新:以隨創觀點探討臺灣劇場獨立製作人之人力及網絡資源籌用 (2020),提出因為有 獨立製作人、隨創、表演藝術、人力資源、網絡關係的重點而找出了 國藝會 國際交流 補助的解答。

最後網站國藝會推動的數位轉型(110至111年度) - HackMD則補充:國藝會 推動的數位轉型(110至111年度) ## (一)、補助成果檔案庫應用與推廣- ... 本基金會規劃辦理「國際交流超疫計畫」,支持藝術家與藝術團隊之國際量能拓展建置計 ...

Anti-Trust

為了解決國藝會 國際交流 補助 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

國藝會 國際交流 補助進入發燒排行的影片

🔻訪談完整報導:林曼麗 X 簡秀枝談「藝術國家隊」出擊策略: 如何讓台灣的文化實力被世界看見👉 https://bit.ly/2PCYOCN

橫濱三年展上個月在疫情延燒中順利開幕,三位台灣藝術家參展創下新高,成為後疫情時代首要的國際亮相。近幾年,橫濱的確成為臺灣藝術家大顯身手之重鎮,比如連續三年聯手出擊亞洲最重要的當代表演藝術平台「TPAM表演藝術會in橫濱」。而除了橫濱,包括日惹雙年展、澳亞藝術節,這兩年也皆可見臺灣藝術家集體組隊之陣容。其中,便是由 #國藝會 扮演了推波助瀾的領航角色。

究竟,國藝會是如從幕後的補助方,積極躍升前臺布局國際推廣交流?又如何另闢策略,投入國內外、虛實策展培力?「V-Touch談話」系列首支影片,邀請 #國藝會董事長林曼麗,剖析國藝會之於藝術外交的整體方針,解碼2018年創設的「#ARTWAVE-台灣國際藝術網絡平台」,如何掀起陣陣「海波浪」!

🔹相關閱讀:

🔸2020橫濱三年展在「餘暉」中領跑後疫情時代國際雙三年展,三位台灣藝術家參展創新高👉 https://bit.ly/2Xwymzc

🔸【專題】CIT19:當代策展的新挑戰——國際論壇暨青年策展工作坊👉 https://bit.ly/3gAzKIN

合作的藝術:2012-2017年臺北藝術節推動國際共創戲劇節目之 開放式創新模式

為了解決國藝會 國際交流 補助 的問題,作者吳亭潔 這樣論述:

近年國內外藝術節蓬勃發展,彼此之間為競爭創新的演出節目,藝術節的節目策劃方式逐漸演變,從單純邀演和委託新作,轉型為國際合製和共創作品的平臺。臺北藝術節自2012年起,便以國際合作為核心發展方向,積極媒合國內外藝術家和表演團隊共創作品,發展出多元的國際合作形式和創新製作模式,作品類型亦擴及國際共創門檻較高之戲劇演出。本研究探討藝術節的開放式創新模式,採用個案研究法,分析2012-2017年臺北藝術節具代表性之國際共創戲劇節目:《臺北筆記》、《歐洲聯結》、《一家之魂》及《遙感城市》。演出節目是藝術節的主角,也是表演團隊的營運核心。本研究以開放式創新和創造力的理論視角,透過次級資料和訪談臺北藝術節

及臺灣表演團隊成員,解析臺北藝術節如何以跨國合作網絡為基礎,發展國際共創戲劇節目之開放式創新模式,並歸納推動國際共創戲劇節目的創新要件;藉此探討藝術節作為資源整合和轉化平台,如何透過跨國合作,提昇演出製作團隊的創造力,進而持續激發創新演出節目。本研究歸納三點結論:一、國際共創合作具有多元製作模式,須視作品主題和合作對象調整,並不存在固定製作方法;但若具備創新要件,則較能提高演出節目之價值。二、創新模式與創新角色在國際共創戲劇節目製作過程會有一次較大轉換。三、相較於單純邀演和委託單一團隊創作,國際共創可為臺北藝術節和臺灣表演團隊帶來更多競爭優勢。本研究成果在學術面可補充開放式創新運用於表演藝術領

域的研究缺口;實務面則可作為藝術節等節目主辦單位未來發展國際合作計畫和跨國演出製作之參考,以期臺灣表演藝術界持續產出創新作品,並活躍於國際舞台。

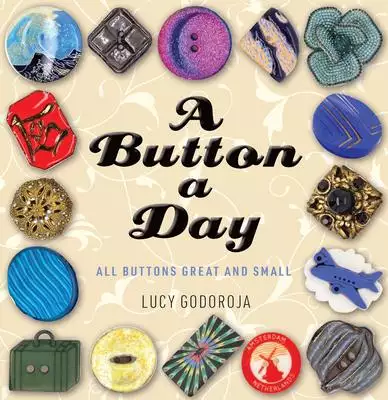

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決國藝會 國際交流 補助 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

突圍與創新:以隨創觀點探討臺灣劇場獨立製作人之人力及網絡資源籌用

為了解決國藝會 國際交流 補助 的問題,作者廖非比 這樣論述:

亞洲表演藝術近年蓬勃發展,兩岸三地亦有多個藝文場館相繼落成;此外由於展演平台多元、新建場館增加以及國際製作人網絡愈形活絡等趨勢,亟需專業製作人才。而國內表演藝術界也開始湧現重視製作人的聲浪,並出現一批獨立製作人;《PAR表演藝術雜誌》繼2016年將製作人勢力抬頭列為當年度回顧現象後,2018年更連續專訪幾位劇場獨立製作人。對於製作人而言,籌措及運用資源是首要任務;對臺灣表演藝術產業來說,在競爭愈加激烈的環境下,如何能妥善評估現有資源,並作有效的發揮,更是重要議題。 本研究將由隨創理論的角度,聚焦人力資源及網絡關係兩項資源的籌措及運用,透過深度訪談六位劇場獨立製作人,探討臺灣劇場

的獨立製作人在面臨產業生態制約以及資源不夠充裕的情形下,如何能以更靈活、有彈性的方式因應,並進行創新?同時,在藝術與現實之間,又如何協助藝術家將創作內容更好地傳達給觀眾,並盡可能創造收益,以維持創意事業的延續? 本研究在人力資源及網絡關係分別歸納出三種隨創作法,並由此發現受訪者在人力資源的重組模式雖然靈活,但在網絡關係上仍有開發空間;而未來若能打造有利於創新知識傳遞的環境,或許將有助表演藝術的整體創新發展。隨著展演形式及場館營運模式愈趨多元,擁有製作能力、能夠打造自我特色變得更為重要。本研究期望能在國內表演藝術領域的製作管理上,補足關於資源籌措及策略運用的學術缺口,也希望能藉此初探國內獨

立製作人的相關論述,並勾勒其生存樣態,以期能作為未來實務層面或後續相關研究的參考基礎。

想知道國藝會 國際交流 補助更多一定要看下面主題

國藝會 國際交流 補助的網路口碑排行榜

-

#1.國家文化藝術基金會 - YOURART藝游網

國藝會補助 對象原則上以具有中華民國國籍或經中華民國政府立案、經營文化藝術事業者 ... 邀請國際具代表性、特殊意義或影響力的藝術家或團體,進行多方交流;補助藝文 ... 於 www.yourart.asia -

#2.國藝會常態補助 - Cozyrewe

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術 ... 國藝會自1997年起,便於常態補助項下開闢國際文化交流補助,提供國內藝文工作者 ... 於 www.cozyrewe.co -

#3.轉知文化部辦理112年度文化團體及個人 ... - 國立虎尾科技大學

二、為鼓勵臺灣與亞西及南亞地區藝文單位進行合作創製及雙向交流,該部「文化部補助文化團體及個人從事文化交流活動處理要點」九(二)「亞西及南亞地區與 ... 於 www.nfu.edu.tw -

#4.國藝會推動的數位轉型(110至111年度) - HackMD

國藝會 推動的數位轉型(110至111年度) ## (一)、補助成果檔案庫應用與推廣- ... 本基金會規劃辦理「國際交流超疫計畫」,支持藝術家與藝術團隊之國際量能拓展建置計 ... 於 hackmd.io -

#5.桃園停車場補助高居全國之冠市府再爭取6案補助19億元

大園停二立體停車場位處桃園捷運機場線A15大園站旁,鄰近國道2號大園交流道及桃園國際機場,交通局規劃工程經費11.10億元,闢建量體最大化可提供汽車 ... 於 news.pchome.com.tw -

#6.【國藝會】常態補助申請指南 - SlideShare

國藝會補助 目的是運用公共資源,催生民間活力,營造有利於文化藝術工作均衡發展之環境。國藝會常態補助於每年一月及六月受理申請,補助申請基準請見國 ... 於 www.slideshare.net -

#7.財團法人國家文化藝術基金會補助計畫:國際連結 - 青年資源讚

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術 ... 補助重點為前瞻或突破性之藝文創作與發表、國際文化藝術交流、專業講習與調查 ... 於 youthfirst.yda.gov.tw -

#8.文化政策暨文化藝術補助機制(下) - 東粉的研究生筆記

國藝會 曾經委託蕭新煌等人研究民國86-88年國藝會的補助政策,據研究報告 ... 文化藝術之專業講習與調查研究;三、擴展國際交流之文化藝術工作;四、藝 ... 於 culture-notes.blogspot.com -

#9.「跨域創新藝術專案」補助結果公告

最新消息| 國家文化藝術基⾦會 ... 合作共創計畫,亦持續支持國內藝文團隊進行國際交流及跨國資源串聯。 ... 本會活動. 國藝會補助成果檔案庫「視覺藝. 於 culture.hccg.gov.tw -

#10.台灣長篇小說跨領域專題研究 以國藝會專案為主

研究計畫 ; 計畫主持人 · 2018.08 ~ 2019.07 · 文化部國藝會 · 黃儀冠:〈國藝會補助成果的跨媒介轉化想像?文學IP如何開發?——以小說的影像改編與文學傳播為主〉,網址: ... 於 chinese.ncue.edu.tw -

#11.東南亞連線第一場- 疫情之下,藝文工作者的危機與轉機 - 思劇場

獨立製作人,與舞蹈、肢體劇場及跨界實驗相關創作者合作,並與各單位合作國際節目及專案計畫包括:驫舞劇場(2010至今)、國藝會ARTWAVE-台灣國際藝術 ... 於 www.tkstheatre.com -

#12.國藝會補助成果檔案庫

收錄國家文化藝術基金會獲補助計畫成果資料,期待透過保存累積臺灣當代藝術創作檔案,並持續進行主題推介及知識的再生產,使其成為可與公眾共享的文化資源。 於 archive.ncafroc.org.tw -

#13.營造文化藝術事業發展的契機:台灣與世界

1997年及1999年國藝會通過初審及決審補助的件數統計,無論是通過初審或決審通過補助的藝文活動,均以演出、展覽、創作、兩岸及國際文化交流等型態的件數占有相當多的 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#14.兼職約聘_產科國際所_工讀生(0C200) - 1111人力銀行

新竹縣竹東鎮工作職缺|兼職約聘_產科國際所_工讀生(0C200)|財團法人工業技術研究院|時薪180元 ... 鼓勵在職進修—提供經費補助進修國內外碩博士學位或進行短期研修. 於 www.1111.com.tw -

#15.2022-1期常態補助名單公告 - 國家文化藝術基金會

財團法人國家文化藝術基金會2022年第1期常態補助結果,經4月14日董事會 ... 家作品及創作理念,以推動臺灣作曲家與作品在國際現代音樂界的能見度。 於 www.ncafroc.org.tw -

#16.國藝會「視覺藝術策展專題」發布上線,梳理歷年策展補助成果

國藝會 「補助成果檔案庫」於2018年建置上線後,即規劃透過主題研究, ... 未來也可能促成更多層面的國內外交流,也讓國內及國際關心視覺藝術策展的藝 ... 於 artemperor.tw -

#17.2021年度第三期國際文化交流項目(出國)補助名單公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#18.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#19.【國藝會】110年度第二期補助各類別國際文化交流項目

本項目申請–請使用「國藝會藝文補助資訊系統」進行線上申請;如需紙本申請,請洽承辦人員索取表格,並於申請時檢附電子檔。 整體考量方向: 1. 本基金會「ARTWAVE-台灣 ... 於 cci.culture.tw -

#20.圖解台灣戲劇史綱 - Google 圖書結果

... 成立「國家文化藝術基金會」,除了負責國內的各種文化藝術年度常態性補助外, ... 「國家文藝基金會」主要負責的事務,是積極的推動台灣與國際之間的藝文相關交流活動 ... 於 books.google.com.tw -

#21.2022年度第二期國際文化交流項目(出國)補助名單公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#22.【轉知/補助申請】文化部辦理112年度「東南亞地區與臺灣文化 ...

一、為鼓勵臺灣與東南亞地區藝文單位進行合作創製及雙向交流,文化部頒訂「文化部補助文化團體及個人從事文化交流活動處理要點」,規劃執行要點九( ... 於 research.nchu.edu.tw -

#23.關於專題|國際文化交流專題 - 國藝會補助成果檔案庫

國藝會 自1997年於常態補助機制即開放「國際文化交流項目」申請,提供周期明確穩定的出國補助,2014年起並因應國藝會發動台灣藝術國際拓展政策方針及回應環境生態需求, ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#24.【轉知】國藝會補助名單公布 - 花蓮縣文化局

國家文化藝術基金會 2021年度「第一期國際文化交流項目(出國)」、「國際交流超疫計畫(第四次)」、「視覺藝術組織營運專案」、「演藝團隊年度獎助專案」 ... 於 www.hccc.gov.tw -

#25.臺灣藝術教育網_徵選公告

國藝會 「國際交流超疫計畫」將進行第三次(2020年11月)、第四次(2021年1 ... 疫計畫」專案補助,希望支持藝術家與藝術團隊發展多元創新之國際量能拓展 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#26.有薪產檢假多2天!雇主可向勞保局申請補助 - 三立新聞

勞動部今(1)日表示,今年初開始,有薪產檢假、有薪陪產檢及陪產假天數皆由5天增加為7天;兩假別增加的2天,雇主可向勞保局申請補助,截至9月已各 ... 於 www.setn.com -

#27.最新消息 - 高雄市表演藝術花園

財團法人國家文化藝術基金會2019年度第一期國際文化交流、2018表演藝術 ... 營運補助專案及108年度演藝團隊年度獎助專案之相關補助名單已公布於國藝會 ... 於 art-garden.khcc.gov.tw -

#28.新北12校攜手西澳瑪格麗特河郡2校簽署國際姊妹校MOU增進 ...

新北12校攜手西澳瑪格麗特河郡2校簽署國際姊妹校MOU增進國際交流 ... 有26校獲得教育部國教署補助與國外姊妹校推動線上教學計畫,透過線上文化交流、 ... 於 times.hinet.net -

#29.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

於每年一月與六月申請。補助重點為前瞻或突破性之藝文創作與發表、國際文化藝術交流、專業講習與調查研究等。 於 www.ncafroc.org.tw -

#30.補助廣場| 國家文化藝術基金會

「海外藝遊專案」目的在於鼓勵音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術、文學、視聽媒體等領域中的年輕藝術工作者,自行規畫至少30天的海外「藝術」充電行程,以田野調查、觀摩研究 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#31.臺灣鋼琴女兒陳毓襄在臺防疫2年舉辦32場音樂會演出12首協奏曲

前往藝坊 ... 臺博館與捷克國家技術博物館簽訂合作備忘錄開啟臺捷國際交流新篇章 ... 期許一個更美好的未來國藝會分享第1階段"藝術未來行動" ... 於 newnet.tw -

#32.補助廣場| 國家文化藝術基金會

為回應時代創作趨向,本專案優化自〈跨域合創計畫專案〉,持續國際交流及跨國資源串聯之補助能量,亦鼓勵探索各藝術類型或非藝術領域之間的界限,進行跨領域、新型態之 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#33.培養全齡環境公民新北市力拼永續未來 - 天下雜誌

10月15日,「CSR@天下」頻道舉辦第三屆U20國際青年論壇,邀請新北市環保局與永續新創團隊交流,分享地方政府推動永續宜居環境的成果,也透過地方與 ... 於 www.cw.com.tw -

#34.林曼麗- 维基百科,自由的百科全书

林曼麗,AL(1954年8月8日-),臺灣藝術教育學者,日本東京大學教育學博士。曾任國立台北師範學院美勞教育系系主任、台北市立美術館館長、國家文化藝術基金會董事長、 ... 4 國藝會. 4.1 推動專案補助制度; 4.2 國際藝術交流平台. 於 zh.m.wikipedia.org -

#35.首頁- 回師大附中首頁

榮譽榜 ; 2022-09-21, 狂賀!!本校師生參加2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽榮獲金牌獎, 榮譽榜, 設備組 ... 於 www.hs.ntnu.edu.tw -

#36.2022年國際交流《身體耕耘》共創展演計畫/種子舞團- YouTube

更多訊息請見:本計畫成果頁面:http://archive.ncafroc.org.tw/result?id=a8a1f7b28e4644428378835af62a10bc 國家文化藝術基金會 「 補助 成果檔案 ... 於 www.youtube.com -

#37.2022年度第一期國際文化交流項目(出國)補助名單公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#38.美南擴大培育及留用僑生座談助學子返臺求學開創人生

問答時段由美國主流高中學校中文教師黃燦琴、梁甄芸及劉莉莉等分別就僑委會副學士班制度、國際專修部華語先修班費用補助及學分認可等發問。 於 www.ocac.gov.tw -

#39.Artwave Talk「掀起海波浪」– 談國藝會國際交流補助與網絡平台

國藝會 自1997年起,便於常態補助項下開闢國際文化交流補助,提供國內藝文工作者出國交流的資源。並且隨著國際交流成為常態的趨勢,國藝會也回應環境 ... 於 allevents.in -

#40.我國文化藝術補助政策與執行評估 - 國家發展委員會

破藝文創作、健全文化藝術之專業講習與調查研究、擴展國際文化藝術之交流、. 協助藝文團體穩定、持續經營與提升品質的目的。 (三)、充分性:係指文建會與國藝會的 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#41.「2022鬥陣趣:虎獅派對」威風凜凜芝山開趴-國立傳統藝術中心

... 臺北藝術大學林承緯教授亦表示,陣頭是臺灣之寶,也是對國際交流最好的 ... 13日活動自上午11點至下午5點,台灣龍獅藝陣聯誼會13團陣頭熱情出演, ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#42.有薪產檢假多2天雇主可向勞保局申請補助 - 華視新聞網

勞動部進一步指出,今年截至9月底止,產檢假、陪產檢及陪產假核付補助受僱者人數分別計5685 ... 國1汐止交流道邊坡滑落主線五堵到汐止開放通行. 於 news.cts.com.tw -

#43.[疫聞公告]國藝會啟動[國際交流超疫計畫]5月7月各受理一次補助 ...

量能轉移無國界,國藝會啟動「國際交流超疫計畫」5月、7月各受理一次補助申請. 始於2019年年底的嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19),讓各行各業面臨嚴峻 ... 於 www.qaf.org.tw -

#44.[專題: 培力專案] 致策展人,你的未來我們放在心上: 國藝會從 ...

將策展人輻射到國際和雙年展機制,國藝會積極補足這塊,讓策展補助機制和策展人生涯進程更能相互加乘。」 陳思含《Study on Borders》描寫當代國際政治 ... 於 curatorsintensive.tw -

#45.「表演藝術國際發展專案」補助計畫於2022年10月1-17日收件

國藝會 「表演藝術國際發展專案」今年將於10月1-17日辦理徵件,持續支持表演藝術團隊,面對瞬息萬變 ... 國藝會補助成果檔案庫☛「國際文化交流專題」 於 www.ncafroc.org.tw -

#46.國際文化交流申請基準.pdf

四、藝文團體經營之穩定、持續與提升。 Page 2. 財團法人國家文化藝術基金會2022 年補助申請基準. <國際文化 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#47.國藝會專案補助:「國際駐地研究與展覽交流計畫」與「策展人 ...

國藝會 開放「視覺藝術策展專案—國際駐地研究與展覽交流計畫」與「策展人培力@美術館」兩個計畫的申請,讓視覺藝術創作者、策展人發揮所長,有進行國際 ... 於 bambooculture.com -

#48.主題策展-挺臺灣藝文發展,政府獎補助資訊報您知!

國藝會補助, 1. 常態補助:補助各類型國際文化交流、文學、視覺藝術、音樂、舞蹈、戲劇、文化資產等,於每年1月及6月提出申請。 2. 專案補助:因應各類型藝術文化生態 ... 於 www.gov.tw -

#49.【藝術文化】國藝會修組織章程文化部年列預算補助- 自由藝文網

上任將滿百日的國家藝術發展基金會(國藝會)董事長林曼麗, ... 挹注該會藝文獎勵補助金,並從藝文獎補助政策、藝企合作創新平台、國際交流網絡 ... 於 art.ltn.com.tw -

#50.第10屆國藝會董監事改選文化部受理推薦 - 中央社

財團法人國家文化藝術基金會第10屆董監事將改選,文化部即日起至9月30日, ... 分享藝文獎補助成果檔案,深化、強化國內藝文團體與國際交流的鏈結。 於 www.cna.com.tw -

#51.常態、兩岸/國際文化交流補助 - 臺北市政府文化局

藝文活力根植於民間,本局藉由補助經費獎勵藝文人士和團體發展實質所需,提供藝術創作、展演及文化活動在經費上的獎勵與挹注。本局藝文補助自2000年開始辦理,補助件數 ... 於 culture.gov.taipei -

#52.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

本項目申請--請使用「國藝會藝文補助資訊系統」進行線上申請;如需紙本申請,請洽承辦人員索取表格,並於申請 ... 2022年度第四期國際文化交流項目(出國)補助名單公布. 於 www.ncafroc.org.tw -

#53.國藝會合作計劃2015NCAF x CNEX

本次將以「紀錄片國際網絡發展平台-製片人培育計畫」-IDFA荷蘭阿姆斯特丹紀錄片影展/提案大會參訪,及國際文化交流補助案-「《太陽‧不遠》山形國際紀錄片 ... 於 www.cnex.org.tw -

#54.我國文化藝術補助政策與執行評估 - 第 61 頁 - Google 圖書結果

則希望引進之具代表性、特殊意義或具影響力的國外團體或個人進行交流者, ... 團體邀請外聘之客席藝術工作者駐團進行藝術創作;4、演出類型補助由國藝會提供演出補助, ... 於 books.google.com.tw -

#55.國藝會補助

國藝會補助. 1. 拓展國內財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝 ... 於 berufsbildungsradio.ch -

#56.第10屆國藝會董監事改選文化部受理推薦 - Yahoo新聞

(中央社記者趙靜瑜台北4日電)財團法人國家文化藝術基金會第10屆董監事 ... 公開分享藝文獎補助成果檔案,深化、強化國內藝文團體與國際交流的鏈結。 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#58.國家文化藝術基金會2022年第2期補助申請線上說明會歡迎踴躍 ...

國藝會 2022年第2期常態補助將於2022年6月1日至6月30日受理收件。 ... 藝文補助資訊系統(線上申請). 場次資訊: ... 2022年度第五期國際文化交流項目(出國)補助名單公布. 於 www.ncafroc.org.tw -

#59.「國家文化藝術基金會第10 屆董監事候選人」 文化部即起受理 ...

依「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」規定,董事及監事應具有下列資格之 ... 分享藝文獎補助成果檔案,深化、強化國內藝文團體與國際交流的鏈結, ... 於 www.owlting.com -

#60.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

本類申請--請使用「國藝會藝文補助資訊系統」進行線上申請;如需紙本申請,請至國 ... 網絡連結能力、投入國際深度交流與長期合作,期望進一步建構台灣表演藝術的國際 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#61.2022國藝會_藝文補助重點 - 南應大美術系所

於每年一月與六月申請。補助重點為前瞻或突破性之藝文創作與發表、國際文化藝術交流、專業講習與調查研究等。 於 art.tut.edu.tw -

#62.視盟針對藝文補助基金不足與補助結構問題,呼籲國藝會應正視 ...

針對視覺藝術生態發展的複雜性、多樣性和跨域特質,國藝會補助機制應考量 ... 永續營運,拓展並深化視覺藝術創作展演與專業人才的國際交流及網絡鏈 ... 於 artouch.com -

#63.國藝會扮文化智庫攜企業家二代把餅做大- 產業.科技

文化部長鄭麗君強調,國藝會是促進藝術文化、文創產業發展的重要夥伴,期許未來扮演智庫的角色,打造國際交流平台,並擴大藝文補助的功能,文化部將把 ... 於 www.chinatimes.com -

#64.《全年度受理》財團法人國家文化藝術基金會國際文化交流項目 ...

本補助是依循財團法人國家文化藝術基金會宗旨,其目的是運用公共資源,催生民間活力,營造有利於文化藝術工作均衡發展之環境,並維護各族群特有文化藝術之傳承與發展。 於 iyouth.youthhub.tw -

#65.國際文化交流專題|國藝會補助成果檔案庫

本專題針對國藝會常態與專案出國交流相關補助進行階段性成果回顧,呈現臺灣藝術家與團體參與國際文化交流的發展圖像及實踐經驗模式。 於 archive.ncafroc.org.tw -

#66.國藝會補助5989萬鼓勵創作 - 人間福報

另外,為鼓勵國內藝術家參與國外計畫,本期也補助七件藝術家及團體出國交流活動,陳錦誠指出,未來計畫增加補助國際文化交流次數,可望年底開始收件,未來 ... 於 www.merit-times.com -

#67.篳路藍縷為藝術家鋪路,未來鋪向何方? - PAR 表演藝術雜誌

以補助文學、美術、音樂、戲劇、舞蹈、文化資產、視聽媒體藝術及藝文環境與發展等面相的國家文化藝術基金會,成立迄今已經廿年了,正逢成年大禮,也是檢視其過往成績、 ... 於 par.npac-ntch.org -

#68.運用訓練補助資源提升內部人力企業展示豐碩成果 - 中華日報

從這次成果發表會可以看到,許多企業運用政府資源來提升員工專業度或是改善產線流程,都有很亮眼的表現,鼓勵中彰投地區企業踴躍申辦,一起強化人才培訓 ... 於 www.cdns.com.tw -

#69.國藝會提「藝術未來行動」專案補助辦法助藝文團隊厚植因應 ...

因為全球COVID-19疫情大流行,衝擊了整個藝文產業,作為長期支持藝文界的重要夥伴國藝會,決定突破過往補助框架思維,推出「藝術未來行動專案」(Act ... 於 www.rti.org.tw -

#70.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

本類申請--請使用「國藝會藝文補助資訊系統」進行線上申請;如需紙本申請,請至國藝會 ... 鼓勵致力於國際交流之相關計畫。 ... 本會《2022年補助申請基準》正式公布. 於 www.ncafroc.org.tw -

#71.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

本基金會特別規畫辦理「國際交流超疫計畫」,支持藝術家與藝術團隊之國際量能拓展建置 ... 量能轉移無國界國藝會啟動「國際交流超疫計畫」5月、7月各受理一次補助申請. 於 www.ncafroc.org.tw -

#72.談政策國藝會董事長:擴大藝文補助資源與效能 - 蘋果日報

接任後,林曼麗指出,將以「Arts to Everyone」為主軸,並在新的藝文獎補助政策、藝企合作創新平台、國際交流網絡平台、藝文智庫的建構、TAF空總基地進駐 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#73.專案補助成果

提供國藝會專案補助成果瀏覽。 ... 獲補助計畫內容包含跨國合作的線上交流、展演、前期研究、網站與資料庫外語化等。 進階搜尋 ... 2021 國際交流超疫計畫(第四次) ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#74.關於表演藝術國際交流平台 - Wix.com

Special thanks to National Culture and Arts Foundation for supporting Taiwan Performing Arts Connection. 特別感謝. 表演藝術國際交流平台獲得國藝會「國際藝術發展 ... 於 paapservice.wixsite.com -

#75.國藝會- 【#補助 國際交流超疫計畫】將於7/15截止 - Facebook

因應COVID-19對全球藝文活動的影響,國藝會於常態性「國際文化交流(出國)」補助項目外,特別規劃「國際交流超疫計畫」,支持創新、多元的國際交流計畫類型,包含新型態的網 ... 於 fr-fr.facebook.com -

#76.國藝會與新十年小說 - 聯合文學unitas生活誌

他對國藝會獨獨選擇長篇小說補助感到不可思議,因為當時的文學獎、報刊 ... 國藝會近年成立「ARTWAVE-台灣國際藝術網絡平台」,積極與國際交流,譬如 ... 於 www.unitas.me -

#77.國際交流的「彩蛋」或「麥高芬」?重新檢視文化部「翡翠計畫 ...

重新檢視文化部「翡翠計畫」與國藝會「七大網絡發展平台」 ... 源為2013年訂定的『文化部辦理東南亞人士來台文化交流合作補助要點』),其公告發布的 ... 於 www.thenewslens.com -

#78.2022年度第五期國際文化交流項目(出國)補助名單公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#79.「國際交流超疫計畫」第三次收件補助結果公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#80.地方新聞 - 勁報Power News

... 計畫」,今年度受到國藝會肯定與支持,進行巡迴演出,11/30誠摯邀請大家 ... 劇」的方式為布袋戲找到一片新天地,曾帶領劇團榮獲「雲林國際偶戲節 ... 於 twpowernews.com -

#81.「凝影留聲-微光電影講座」邀請紀錄片導演、編劇、學者專家 ...

... 研究,專業經歷包括國內影展評審,包括華語電影金馬獎、臺北電影節、女性影展、國家文藝獎、國藝會等,及國際評審如費比西影評人獎、韓國首爾國際 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#82.110年財團法人國家文化藝術基金會「視覺藝術 ... - 獎金獵人

110年財團法人國家文化藝術基金會「視覺藝術」常態補助.第1期收件時間2021/01/01-2021/02/01 ... 三、擴展國際交流之文化藝術工作。 四、藝文團體經營之穩定、持續與 ... 於 bhuntr.com -

#83.2022年度第三期國際文化交流項目(出國)補助名單公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#84.「國家文化藝術基金會第10屆董監事候選人」 文化 ... - 文化部

依「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」規定,董事及監事應具有下列資格 ... 建置、公開分享藝文獎補助成果檔案,深化、強化國內藝文團體與國際交流 ... 於 www.moc.gov.tw -

#85.110年財團法人國家文化藝術基金會「視覺藝術」常態補助.第 ...

110年財團法人國家文化藝術基金會「視覺藝術」常態補助. ... 請使用「國藝會藝文補助資訊系統」線上申請. ... 三、擴展國際交流之文化藝術工作。 四、藝文團體經營之 ... 於 news.idea-show.com -

#86.評論-陳錦誠 - 公共電視

現任國家文化藝術基金會執行長,擅長藝術管理實務、創意與創新管理、藝術組織。 ... 性的藝文補助之外,另依藝術生態的需求,提出策略性補助方案協助藝文團隊之發展。 於 www.pts.org.tw -

#87.2022「跨域創新藝術專案」補助申請受理自4/15至5

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#88.2020 英國文化協會X 國藝會共融專案- 《國際計畫–台英合作》

徵件說明會:2020年8月7日、8月12日為使有意提案的團隊了解專案精神及補助內容,將在8/7(五)下午2:30於British Council英國文化協會辦公室、8/12(三)下午2:30於國立 ... 於 www.britishcouncil.org.tw -

#89.展览|艺术中国——田继松书画艺术作品展 - 网易

... 《中国现代书画篆刻界名人录》录编作者,中华全国书画家联合会会员书画家, ... 北京华夏国艺书画院院士,中国国际文化艺术交流协会、北京神州艺龙 ... 於 www.163.com -

#90.行政單位 - 國立中山大學

國際事務處. 辦理本校與國外大學之學術合作締約及推動本校與國外大學及學術研究機構之交流,分享教育及研究資源,互訪及交換教授與各級學生等國際交流事務。 於 www.nsysu.edu.tw -

#91.國藝會補助20202022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

2020 433. 2019 590. 2018 629. 2017 571. 更多選項>>. 項目. 演出2973. 創作986. 出版531. 展覽531. 國際文化交流394. 更多選項>>. 於 big.gotokeyword.com -

#92.2021年度第五期國際文化交流項目(出國)補助名單公布

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。 於 www.ncafroc.org.tw -

#93.補助廣場 - 國家文化藝術基金會

財團法人國家文化藝術基金會(以下簡稱本基金會)為鼓勵國內法人、團體與國際藝文機構透過跨域文化專業合作,創製新作品,開創文化創製多元面向、發展深化區域連結 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#94.國藝會補助2021 - 台鐵車站資訊懶人包

國藝會補助 2021在PTT/mobile01評價與討論, 提供國藝會徵才、國藝會國際交流、國藝會補助範本就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整國藝會補助2021體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#95.政府對表演藝術團體補助之分配研究

在財團法人國家文化藝術基金會中,也將評審程序分為初審、複核與會審三個階段。 ... 專門學校並且鼓勵國際人才的交流,但受限於其人才交流的門檻過高而導致沒有達到 ... 於 wp.shu.edu.tw -

#96.國藝會補助 - Gesundheitsratgeber

國藝會補助 變態王子與不笑貓第二季01. ... 藝術、視覺藝術、文學、紀錄片、藝術評論、國際交流等領域累積了豐富的專案數量與經驗成果。 國 ... 於 gesundheitsratgeber.co.at -

#97.2022-2期常態補助名單公告 - 國家文化藝術基金會

財團法人國家文化藝術基金會2022年第2期常態補助結果,經9月14日董事會 ... 地誌- 一種持續性的探索」、島人國際創意整合有限公司之「未來遺物計畫: ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#98.129期-無物不成偶-利澤國際偶戲藝術村 - 蘭陽博物館

正巧,台北基地租金上漲,國藝會的場地補助也結束,經朋友介紹,無獨有偶來到五結鄉 ... 藝術村透過國內外藝術家駐村創作、 偶戲工作坊課程、國際展演交流與教育推廣等 ... 於 www.lym.gov.tw -

#99.掀起海波浪:談國藝會國際交流補助與網絡平台 - 蕃新聞

掀起海波浪:談國藝會國際交流補助與網絡平台(中央社訊息服務20190918 16:34:49)國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)9月17日於台北國際藝術村舉辦「掀起 ... 於 n.yam.com