外婆的茶屋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳幸蕙寫的 你為幸福而生! 和JenniferHoward的 囤積癖:從消費欲望到斷捨離,囤積世代的物我依存關係都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園有位置坐的紅豆餅店外婆的茶屋有時候也說明:有時候,就是想要坐下吃個熱騰騰記憶中的紅豆餅與大福那就來桃園外婆的茶屋外婆的茶屋-桃園寶山店地址:桃園市桃園區寶山街185號電話:03-316-6111營業 ...

這兩本書分別來自字畝文化 和漫遊者文化所出版 。

國立陽明大學 視覺文化研究所 劉瑞琪所指導 龔郁雯的 人的隱形,靈的迴返:瓦歷斯‧拉拜的《隱形計劃》 (2019),提出外婆的茶屋關鍵因素是什麼,來自於瓦歷斯‧拉拜、隱形計劃、後殖民理論、攝影理論、原住民影像。

而第二篇論文國立臺北大學 中國文學系 蔡月娥所指導 周紫欣的 2005至2018年出版之兒童繪本對死亡的詮釋 (2019),提出因為有 繪本、死亡、情緒、失去的重點而找出了 外婆的茶屋的解答。

最後網站【好食分享】竹北下午茶推薦,外婆的茶屋,熟成紅茶,紅豆餅,雪塩 ...則補充:到外婆的茶屋的朋友,除了有主打的熟成紅茶、外婆紅豆餅、外婆鬆餅、雪塩大福麻糬系列可選擇外,還有外婆私藏好茶與特調飲品,外婆的茶屋鹹甜餐點都有一次滿足,非常 ...

你為幸福而生!

為了解決外婆的茶屋 的問題,作者陳幸蕙 這樣論述:

我們活著的每一天都在影響世界 改變,從自己開始 讓世界因為我,變得更可愛! 余光中譽為「臺灣第四代散文家的佼佼者」著名作家陳幸蕙 以一枝文學之筆,歷時四年真誠書寫 獻給年輕新世代最深情的祝福 本書揉合了作者所知的青少年故事,以及她對新新人類的祝福與信念 秉持著大思考需要大景觀,新思想需要新位置 以「大」和「新」的理念出發,本書兩大主題內容分別是── 輯一、讓世界因為我,而更可愛! 將臺灣青少年和地球公民角色結合 聚焦於全球思考,在地行動。 輯二、對世界的祝福成真! 在與時俱進基礎上,鋪陳作者所蒐集之 溫馨有趣、啟人深思、慨歎不已,或讓

人疼入心的新世代青少年故事。 這是一本安靜寫作、心懷世界與人間的作家 在浩瀚的時光之海中,寄出的瓶中信。 瓶中信的訊息只有一個:「你為幸福而生!」 ★☆她想對你說☆★ 我樂於與青少年對話,樂於為新新人類創造 是因為他們是未來世界的火種與希望! 如果,作家的職業是愛世界。 是穿越失望、憂傷的迷霧,去愛這個受傷的世界! 那麼透過此書,我所希望進行的乃是── 具療癒意義的善資訊、善思維之傳遞 並且,與青少年朋友切磋分享、相與期勉。 ★☆暖心故事選摘☆★ ◇ 身為一個喜愛流行的年輕女孩,因為認為「衣服上的標籤也是不必要的垃圾」,為徹底實踐理

念,竟毅然戒掉了她最愛的服飾品牌。如此不願意傷害地球的溫柔心! ◇ 真正的幸福料理,不在食材是否特殊、昂貴?也不在是否色香味俱全,讓人垂涎三尺?而在你做料理時是否充滿愉快的熱情,還有,品嘗食物是否懷一顆感恩心? ◇ 曾向胎死腹中幼鯨說「人類對不起你」,因而懷救贖之心,志在減少海廢的男孩啊!我怎能不常想起他呢? ◇ 不管情況多壞,都應想辦法把事情導向正面,創造一個有意義的明天!因為這樣想,所以,我的青春沒在怕!我的未來沒在怕! ◇ 後來她發現這些負能量所以對她造成傷害,是因為「太在意別人怎麼看我」,因為「我還沒學會愛自己」!……現在,我已經放下這些言論,你怎麼看我,與我無

關! ◇ 好希望明年爸媽能破鏡重圓,到時一起來參加我的畢業典禮,然後我們三人甜蜜同框!雖然──這好像是不可能的任務,但我想做地表最強的女兒,永遠站在爸媽這邊! 本書特色 ▍文學才女陳幸蕙為青少年而寫的暖心散文集 本書作者陳幸蕙多篇作品入選國小、國中、大學國文課本教材,此書是她專為青少年而寫的散文集。從日常生活的細膩觀察切入,內容情感真摯,筆觸清新動人。 ▍書寫方式貼近網路時代讀者的閱讀習慣 ◎ 以微散文、微小說方式呈現故事。 ◎ 以強烈標題性、段落感,甚至標點的戲劇性變化,形成明快的敘事節奏。 作者文學成就與獲獎紀錄 ★余光中譽為「臺灣第四代散文家的佼佼

者」 ★曾獲中山文藝獎、中國時報文學獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎等 ★曾當選十大傑出女青年 ★多篇作品入選國小、國中、大學國文課本教材,迄今二十餘年 作者著作推薦與得獎紀錄 ★推薦《以一整座銀杏林相贈》 ★《把愛還諸天地》獲第十八屆散文獎項 ★〈向日葵〉獲第十屆散文甄選獎優等獎 ★〈金合歡〉獲第一屆散文組第二名 ★第52梯次好書大家讀入選圖書 ★第63梯次好書大家讀文學讀物組入選好書 溫暖推薦 宇文正|作家 宋怡慧|新北市丹鳳高中圖書館主任、暢銷作家 李瑞騰|國立中央大學中文系教授兼人文藝術中心主任 杜明城|前國立臺東大學兒文所教

授 邱慕泥|戀風草青少年書房店長 桂文亞|兒童文學作家 張子樟|前國立臺東大學兒文所教授 黃秋芳|小說家 (按首字筆畫排序) 名家溫暖推薦 陳幸蕙的散文,在清美溫婉中透顯一種淑世的力量。她跨越世代,以理解為基礎,耐心和青少年對話,總有一種向善、向上的積極性存於字裡行間。──李瑞騰(國立中央大學中文系教授兼人文藝術中心主任) 帶著哭聲來到人間的小嬰兒,知道世界並不圓滿,這就是為什麼,和孩子們在一起時,最喜歡送給大家一個超神奇的魔法咒語:「有我在的地方就有芬芳。」;當我們知道自己為了幸福而生,終有一天,將和更多人微笑分享著生命的芬芳。。──黃秋芳(小說家)

清亮有趣,節奏輕快,令人印象深刻,時常莞爾又俏皮,是幸蕙老師寫給青少年的真情散文。連我讀完都覺得能量滿滿,從中看見作家的關懷,還有不斷貼近青少年心理接地氣的用心!──林怡辰(閱讀推廣人) 老一代的人把地球環境弄得烏煙瘴氣。一起看年輕的一代如何扛起這個地球。──邱慕泥(戀風草青少年書房店長)

外婆的茶屋進入發燒排行的影片

店名:牛翻天牛肉麵店

電話:02 2703-5731

地址:台北市大安區信義路四段357號

營業時間:平日 am11:30 - pm14:00/pm17:30 - pm22:00 星期六 pm17:30 - pm22:00

公休日:星期日

FB粉絲團:https://m.facebook.com/pages/category/Restaurant/%E7%89%9B%E7%BF%BB%E5%A4%A9%E7%89%9B%E8%82%89%E9%BA%B5%E5%BA%97-103941441578262/

關於:

招牌三寶麵(牛腩+牛筋+牛肚)

牛筋牛腩麵

雙寶麵(牛腩+牛肚)

極品牛腩麵

極品牛肚麵

牛肉湯麵(不含牛肉)

炸醬麵+牛肉清湯

牛腩炸醬麵+牛肉清湯

牛肚炸醬麵+牛肉清湯

牛肉湯(含牛腩)

創於1989年 .三十年的湯頭,每一口都是回憶。

店名:外婆的茶屋-信義莊敬

電話:02 2729-9200

地址:台北市信義區莊敬路244號

營業時間:am08:30 - pm20:00

公休日:FB粉絲團公告

FB粉絲團:https://m.facebook.com/%E5%A4%96%E5%A9%86%E7%9A%84%E8%8C%B6%E5%B1%8B-%E7%B4%85%E8%B1%86%E9%A4%85%E7%86%9F%E6%88%90%E7%B4%85%E8%8C%B6%E5%B0%88%E8%B3%A3-608977706269940/

關於:

外婆的茶屋將帶你重回兒時回憶的美味,就讓熟成紅茶與紅豆餅給你一個好食光,一杯好茶 一口回憶。

#Meck大叔#牛翻天牛肉麵店#外婆的茶屋信義莊敬

人的隱形,靈的迴返:瓦歷斯‧拉拜的《隱形計劃》

為了解決外婆的茶屋 的問題,作者龔郁雯 這樣論述:

在台灣原住民當代藝術創作中,賽德克族藝術家瓦歷斯‧拉拜(Walis Labai)的《隱形計劃》是具代表性的作品之一,但仍缺乏對此系列的整體研究。本篇論文將從後殖民理論與攝影理論切入,描述《隱形計劃》的影像構成與展示方式,以分析拉拜如何解構與建構自身的原住民身份認同。他大量地挪用了19世紀美國攝影家愛德華‧柯提斯(Edward S. Curtis)和日本人類學家拍攝的原住民影像,在戲耍殖民者生產的影像之餘,也進一步透過消除、拼貼、並置與展演,重新掌握了話語權,建立了從原住民觀點出發的影像再現。本論文將分成三章,分別處理與《隱形計劃》主題直接相關的三個系列:第一章針對〈隱形人〉系列畫面中反覆消失

後出現的人物,此「既缺席又在場」顯示了殖民影像在後殖民脈絡中產生的鬼魅性;第二章以〈虛擬原住民〉裡拼湊、混搭而成的原住民肖像為主,隱喻著後殖民情境下身份的多樣與虛擬性;第三章則著重解析〈低聲細語之投影〉系列的展示手法如何影響原住民形象的呈現,並提供觀者對原住民身份的新的理解途徑。在分析與比較〈隱形人〉、〈虛擬原住民〉、〈低聲細語之投影〉影像中原住民形象的異同後,我認為這三個系列不僅反映了創作者在過程中對身份認同的意識轉變,也突顯了此作品的去殖民潛力來自於其混雜性與鬼魅性。此論文聚焦討論瓦歷斯‧拉拜《隱形計劃》中的身份政治,從影像層面切入,一方面企圖補足台灣原住民當代藝術中缺乏的攝影討論,另一方

面也嘗試翻轉「原住民族總是被拍攝者」的傳統,從攝影作品開始,正視「持攝影機的原住民」與其鏡頭下的原世界。

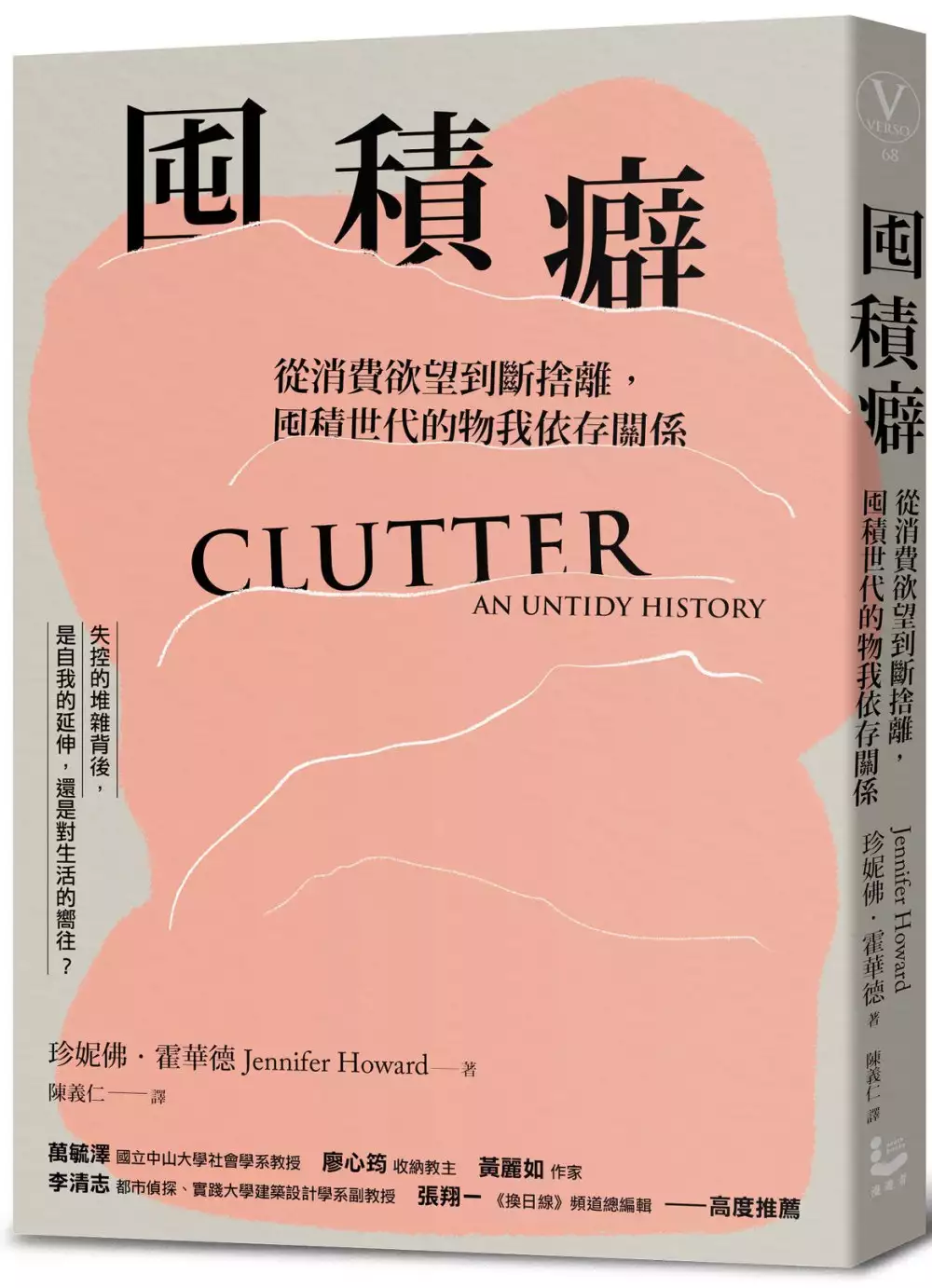

囤積癖:從消費欲望到斷捨離,囤積世代的物我依存關係

為了解決外婆的茶屋 的問題,作者JenniferHoward 這樣論述:

烏俄戰爭、Covid-19、歐洲難民潮、加州森林大火、全球暖化氣候災難…… 面對這些天災人禍,如果你得逃命,你會帶上什麼?哪些東西是在你生命中,真正無可取代的? 「我坐在母親房子的地板上,被四周的雜物環繞著。」是本書開頭的第一句話。 本書以母親的囤積癖作為整個世代巨大而混亂的縮影,探討工業革命、資本主義和網路發達是如何透過郵購目錄、二手市集和連鎖量販店,催生出無底洞般的物欲需求,從無限拜物到囤積障礙,清晰呈現歷史上囤積現象的發展脈絡。 囤積既非強迫症,也不是焦慮症,而是在消費文明的外衣下「痛苦和快樂的混和」,讓我們看見人是如何能樂在獲取事物,同時

又苦於無力管理或甩掉隨之而來的過多雜物。然而,囤積絕非個人問題,而是社會演進過程中,人類勢必面臨的文化困境。 書中援引各種新聞事件、數據資訊與文章著作,從「囤積」現象中發掘許多深刻的觀點。 囤物有其心理、歷史和文化根源 從工業革命開始,維多利亞時代的浮誇風潮和資本主義掛帥,加上網路購物的方便快捷,導致一連串失控和混亂,造成資源浪費和環境浩劫。作者檢視數百年前啟動的資源大戰,綜觀百貨郵購目錄、二手市集、博覽會式收藏、大型連鎖量販等商業機制,說明發達國家人民的生活如何淹沒在物質和財富之中,並揭示與環境破壞的直接關係。 極簡主義是對淨化的渴望 「囤物」是一種「被延遲的決定」

,當你無法或不願處理你所積累的東西,就會被淹沒或癱瘓。不管是近藤麻理惠的「令人怦然心動整理法」,還是「物歸其位」收納術或「斷捨離」風潮,從外在環境到內在心靈的減法,反映了囤物積習與現代人迷惘不安的直接關連。 物我依存的哲學 資本主義的消費文化誘哄我們,買東西就等同於買到快樂。當買的東西不再帶來快樂,我們就買更多的東西。然而,當我們佔有更多物品,無形中也被這些物品佔有並奴役,因為我們必須花更多時間去整理和維護,以維持最基本的需求。 數位垃圾也是一種囤積 網路生產和遞送系統確保了無窮盡的物質供給。隨著實體物氾濫,囤物夢魘也佔據了數位世界。隨手可得的電郵、文件檔、照片和影音,以及

永遠沒空整理的電子報、簡訊通知和購物廣告,再大容量的硬碟和雲端也不勝負荷。 瑞典式大限清理的溫柔省思 要認真考慮什麼會變成「身外之物」,就必須承認你終有一死,而許多構成日常記憶或家族傳承的事物,在我們不能欣賞或享受它們之後,還會存在很久很久。「大限清理」的觀念是:「絕對不要設想有誰會希望-或能夠-花時間來照顧那些連你自己都懶得打理的東西。無論他們有多麼愛你,都不要把這個重擔留給他們。」 囤積彰顯了人與物的依存關係,或許是缺乏安全感、也可能是一輩子的創傷、或許是難以割捨的回憶、也可能是內心深處對生活的嚮往。然而,囤積往往衍生出罪惡和羞恥,當我們介入每個大量囤積的現場,務必抱持同理

和想像,去看見處於堆雜背後的那個「人」。 「清空我媽房子讓我清楚認識到,幾乎任何東西——衣服、廚藝書、晚禮服——一旦不再被使用或照管,就會變成雜物。」這本書給我們深刻的省思:當我們活著的時候,應該好好思考什麼是我們一輩子需要的東西,哪些物件是真正無可取代的?而不是在生命的終點,才去思考什麼是我們可以丟棄的東西。 專業推薦 萬毓澤(國立中山大學社會學系教授)、廖心筠(收納教主)、黃麗如(作家)、李清志(都市偵探、實踐大學建築設計學系副教授)、張翔一(《換日線》頻道總編輯)——高度推薦 媒體讚譽 霍華德對消費文化黑暗角落的探索,不但機智十足,且極有見地。她的寫法讓這個主題令人

耳目一新。她敏銳評估社會上的秘密恥辱,以及其鮮為人知的後果。——Kirkus書評 關於我們對事物依戀的本質,這本書堪稱一篇精彩而美麗的冥想。它讓我渴望過上一種沒有雜亂的生活——Malcolm Gladwell,《紐約時報》暢銷書作家兼播客主持人 本書有力地提醒人們,日常生活中的深刻的個人行為,如何在家庭、文化、經濟和國家之間散播,並感人地描述了作者本身如何努力管理家庭的混亂,從而深入理解我們生活中最重要的事。——Adam MInter,《Junkyard Planet》和《Secondhand》作者

2005至2018年出版之兒童繪本對死亡的詮釋

為了解決外婆的茶屋 的問題,作者周紫欣 這樣論述:

死亡一直是不被公開討論的話題,然而死亡卻是所有人必須面對的過程。本論文以2005年至2018年在台灣出版的中譯生命教育繪本中挑選以「死亡」為主題的82本繪本作為研究對象,配合心理學、皮亞傑的兒童心智成長發展以及死亡心理學三種理論,從繪本人物以及時間發展探討繪本對死亡的詮釋。第一章緒論分為四節,第一節說明研究動機與目的,第二節為文獻回顧與檢討,第三節釐清範圍的定義 ,第四節詳述研究方法與步驟。第二章及第三章從面臨死亡的當事者與旁觀者兩種視角觀看繪本對死亡的表現方式以及情緒反應有何不同。第四章以繪本中對死亡事件發生所安排的時間次序,以閱讀者的角度討論其對閱讀的進路思考有何表達義涵。再探討亡者或生

者如何接受與面對「失去」,按情緒反應與面對生命的態度探討生者與死者可以如何排解面對死亡的難受與無奈。第五章總結人們在面對死亡時心態上會有什麼反應,而死亡繪本主要讀者是否為兒童?或是藉由成人與孩童的閱讀與互動中,除了增加孩童對死亡的認知外,成人也得以從中得到慰藉。

外婆的茶屋的網路口碑排行榜

-

#1.【新北三重美食】外婆的茶屋-三重永福店|日式台灣味的風格 ...

有一種餓,叫外婆覺得你餓!」外婆的茶屋是全台唯一日式甜點茶屋,提供今川燒、雪塩大福、格子鬆餅及飲料,從吃的到喝的通通一網打盡。 於 100tastes.tw -

#2.媽媽是最初的老師(十週年紀念版): 一位母親的十年教養札記

有了更深的認識最起碼在為了寫爺爺奶奶和外公外婆的傳記時她和祖輩交談的話題已經 ... 個溫馨的夜晚在曼谷家中的茶屋裡書旂左手持筆一臉專注地訪問爺爺奶奶或外公外婆 ... 於 books.google.com.tw -

#3.桃園有位置坐的紅豆餅店外婆的茶屋有時候

有時候,就是想要坐下吃個熱騰騰記憶中的紅豆餅與大福那就來桃園外婆的茶屋外婆的茶屋-桃園寶山店地址:桃園市桃園區寶山街185號電話:03-316-6111營業 ... 於 beautymommy.tw -

#4.【好食分享】竹北下午茶推薦,外婆的茶屋,熟成紅茶,紅豆餅,雪塩 ...

到外婆的茶屋的朋友,除了有主打的熟成紅茶、外婆紅豆餅、外婆鬆餅、雪塩大福麻糬系列可選擇外,還有外婆私藏好茶與特調飲品,外婆的茶屋鹹甜餐點都有一次滿足,非常 ... 於 j5903766.pixnet.net -

#5.【台北文山】外婆的茶屋木柵店,內餡滿紅豆餅+Q 彈塩大福 ...

這次到外婆的茶屋新開幕的木柵店用餐,文青質感的用餐空間、厚實餡多的紅豆餅、Q 彈飽滿的塩大福,還有芋頭3Q 鮮奶等眾多飲品,超適合約姊妹來一場下午茶 ... 於 www.wendyjourney.com -

#6.[桃園美食]外婆的茶屋內壢下午茶點心/中壢文化公園美食爆漿鮮 ...

外婆的茶屋. 地址:桃園市中壢區吉林路57號 facebook 因為滿常帶孩子去中壢文化公園玩,意外發現可愛的店面『外婆的茶屋』就吃過一次深深愛上了,已經 ... 於 himydream.me -

#7.金門金城店-外婆的茶屋 - 歡迎光臨MaiFood

金門金城店-外婆的茶屋. 可自取 可外送. 店家地址:金門縣金城鎮光前路72之3號. 營業時間:全日11:00~21:00. 接單時間:全日00:00~23:59. 聯絡電話:082322313. 於 delicacy.maifood.com.tw -

#8.竹聯幫明仁會「170位旗袍辣妹」背後老闆超狂「殯葬業蔡依林 ...

事實上,劉君玲從12歲開始就進入殯葬業,當年她和姐姐一起傳承了外婆的工作,從事「孝女白琴、牽亡魂和告別式襄儀」等殯葬工作,她也因此多次登上媒體 ... 於 www.storm.mg -

#9.【外婆的茶屋台北忠孝店】餡料爆多的紅豆餅、Q彈塩大福拾起 ...

外婆的茶屋 台北忠孝店|營業資訊 · 地址:台北市大安區忠孝東路三段251巷2弄15號 · 電話: 02 8773 2323 · 營業時間:11:00–20:00 · 官網:外婆的茶屋官網 ... 於 beri.tw -

#10.【新北】複合式特色手搖飲!還有雪鹽大福、今川燒可吃

訪店日期:2022/4/9 『外婆的茶屋』突然竄紅的手搖飲店除了飲品外,還推出特色今川燒、鬆餅、雪鹽大福等商品讓喝飲料不再只是單一化的走向, ... 於 frances1991.pixnet.net -

#11.外婆的茶屋日式紅豆餅綜合口味 - 生活市集

外婆的茶屋 日式紅豆餅綜合口味,以木炭焙烤,透過木炭充滿古味的加熱方式,讓紅豆餅的水氣減少,增加了外皮酥脆口感。 6種傳統與創新的口味, 解凍後,烤箱簡單覆熱即 ... 於 myahoo.buy123.com.tw -

#12.(內湖美食)外婆的茶屋|雪鹽大福、白玉紅豆餅@ Dory 多莉去 ...

外婆的茶屋 內湖店(⚠️防疫期間沒有內用!!!) 前陣子到外婆的茶屋吃大福和車輪餅, 在家防疫的日子裡, 又變得更想念QQ, 大家可以先把文章存起來 ... 於 s123456781237.pixnet.net -

#13.[新莊外婆的茶屋]歐洲村裡的超美玻璃木屋內藏爆餡超好吃紅豆餅

[外婆的茶屋]是一間以百年日式今川燒製餅工藝、沖繩宮古島雪塩大福為主的甜點店,主打斯里蘭卡高海拔的熟成紅茶,用茶香與富有獨特餡料的紅豆餅、鬆 ... 於 anniekoko.com -

#14.【吃】桃園桃園- 外婆的茶屋(寶山店) - 哇~雪倫- 痞客邦

登登登...... 外婆的茶屋桃園第一間分店,吃起來!! 店面介紹位於桃園寶山街,看得出來.....裝潢都還新新的很開心剛好經過,跟吃一波! 於 wowsharon.pixnet.net -

#15.[桃園美食]外婆的茶屋-桃園寶山旗艦店|紅豆餅買五送一、買八送二

北部有多家分店的外婆的茶屋也來到桃園寶山商圈展店了,原本很期待內用空間可以內用下午茶享受一下,但因為疫情的關係目前還沒有開放內用空間, ... 於 www.viviyu.com -

#16.中和美食。外婆の茶屋中原河堤邊的寵物友善復古小餐廳正餐

《外婆的茶屋》位在中原捷運站附近的河堤附近,那附近不僅僅有蠻多簡單又漂亮的建築,晚上還有一些漂亮的燈條,又有通往河堤內的天橋,算是附近住戶 ... 於 mimiiblog.com -

#17.[ 大坪林站美食] 淺藍× 外婆的茶屋~豐富口味內餡飽滿的車輪餅 ...

前陣子一直在蒐集車輪餅,上次去大坪林站吃小樂堂的抹茶甜點,當然也沒忘了外帶附近的車輪餅回家! 之前就看過有人推薦這家「外婆的厝」. 於 m.xuite.net -

#18.桃園市八德區【外婆的茶屋-八德豐田店】金川燒&大福麻糬與鬆 ...

外婆的茶屋 是間由路邊攤起家的品牌,好奇搜尋下發現在全省已擁有多家分店, 於 daughter.tw -

#19.「喝的檸檬塔」大推薦! 板橋「外婆的茶屋」日式手工點心 ...

udn走跳美食/莓姬三訪外婆的茶屋,為了品嚐新推出的濃濃檸檬塔塩奶霜雪沙,檸檬控表示超期待!板橋美食外婆的茶屋板橋中山店新開幕不久, ... 於 udn.com -

#20.台中西屯 外婆的茶屋台中福雅店-今川燒和熟成紅茶跟塩大福

從路邊攤的今川燒開始,到多家分店的”外婆的茶屋“,台中西屯也有分店囉!就在我的生活圈,每天經過都會看到,店家低調的試營運,馬上來嘗鮮看看。 於 blue74.net -

#21.外婆的茶屋-三峽北大店三峽下午茶好吃香酥車輪餅Q彈塩大福 ...

銅板美食就是讓人魂牽夢縈啊! 上次在101那邊吃到一次外婆的茶屋紅豆餅、塩大福就愛的不得了! 前陣子到三峽台北大學,發現居然也開了一家,下午茶 ... 於 fredachou0414.pixnet.net -

#22.金門美食推薦!金城市區談天打電腦的好去處- 外婆的茶屋

他們還有賣套餐,那就點個『茶咖哩套餐』200元,這樣可以吃到店內所有特色餐點。 金門美食外婆的茶屋金城店. ▽這赤肉丸咖哩算是口味比較重的,搭配白飯 ... 於 mobileai.net -

#23.好拌伴團購批發官方網站【外婆的茶屋-6入綜合口味紅豆餅】

【外婆的茶屋-6入綜合口味紅豆餅】. 團購價:150元/盒(超商平台售價:160元/盒). 規格:78g*6入/盒. ♀️每口味各一:奶油、芋頭、紅豆、抹茶白玉麻糬、可可白玉 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#24.外婆的茶屋(彰化旭光店) - FonFood瘋美食

外婆的茶屋 (彰化旭光店)是彰化縣彰化市排名第2的下午茶,在本站有68篇食記,在Google有111則評價,分數為4.3。熱門食物為甜點。 於 www.fonfood.com -

#25.烤糰子禮盒 |說明介紹|外婆的茶屋 - YouTube

外婆茶屋 推出烤糰子禮盒可可愛愛的糰子DIY烤、DIY抹醬,超級療癒~ 於 www.youtube.com -

#26.IG美食+1!車輪餅店美出新高度『外婆的茶屋-竹北縣政店』讓 ...

車輪餅店美出新高度『外婆的茶屋-竹北縣政店』讓人一口接著一口的Q彈雪鹽大福麻糬、料滿到讓人驚呼的嚼嚼系飲品推薦!新竹下午茶|竹北美食|新竹美食. 於 amanda390.com -

#27.希望之線 - Google 圖書結果

他太太的老家在長岡,當時只有兩個孩子去外婆家玩,而且剛好和外婆一起去鄰近的十日町市, ... 難道是他們的關係還沒有到這種如此,松宮無法忽略汐見和「彌生茶屋」的關係, ... 於 books.google.com.tw -

#28.新北『外婆的茶屋推薦餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

新北外婆的茶屋餐廳推薦,新北外婆的茶屋餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 外婆的茶屋蘆洲永樂店, 外婆的茶屋汐止康寧店, 外婆的茶屋蘆洲民權店, 外婆的茶屋中和 ... 於 ifoodie.tw -

#29.外婆的茶屋Amatea - 首頁 - Facebook

外婆的茶屋 Amatea 。 8963 個讚· 41 人正在談論這個。 「我們是路邊攤起家的品牌,想將兒時外婆疼孫的溫暖之情,傳遞給所有如金孫的你們,希望你們吃飽、喝好、心情 ... 於 www.facebook.com -

#30.[美食] 外婆的茶屋中和景平店 中和必喝網美下午茶X 景安站最 ...

[美食] 外婆的茶屋中和景平店♥ 中和必喝網美下午茶X 景安站最暖心手搖杯♥ 外婆最愛小時候紅豆餅這裡吃的到(/◕ヮ◕)/ ... 於 peaceo2.pixnet.net -

#31.熟成紅茶與咖哩的結合外婆的茶屋內湖下午茶江南街必吃內湖手 ...

「外婆的茶屋」主要以「飲品」為主,有各種熟成紅茶、鮮奶茶、咖啡...等.另外還有「今川燒」就是紅豆餅啦!更厲害的就連「塩大福麻糬」都有呢!如果想吃 ... 於 www.1989wolfe.com -

#32.外婆の茶屋Amatea (@amateahouse_official) • Instagram ...

1965 Followers, 11 Following, 39 Posts - See Instagram photos and videos from 外婆の茶屋Amatea (@amateahouse_official) 於 www.instagram.com -

#33.「外婆的茶屋」找工作職缺-2023年3月 - 104人力銀行

2023/3/8-21 個工作機會|日式連鎖複合式餐飲(外婆的茶屋中和左岸店)-儲備幹部【外婆的茶屋_威豐餐飲股份有限公司】、日式連鎖複合式餐飲(外婆的茶屋中和左岸店)-長期 ... 於 www.104.com.tw -

#34.[蘆洲美食推薦] 外婆的茶屋蘆洲永樂店- 今川燒熟成紅茶 ... - 湯姆仕

外婆的茶屋 蘆洲永樂店| 新北市蘆洲區永樂街38巷57弄2號02 8282 0573 | 12:30-19:30 日式今川燒, 熟成紅茶, 紅豆餅, 車輪餅相信都是臺灣人生活中. 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#35.新店「外婆的茶屋」-大豐路紅豆餅與熟成紅茶專賣店[已歇業]

外婆的茶屋 位於新北市新店區大豐路45號,在捷運大坪林站附近的大豐路內,是今年六月新開幕的紅豆餅和飲料店。餐廳裝潢偏向文青風,可以透過窗戶看見裡面 ... 於 jfsblog.com -

#36.外婆的茶屋台中福雅店|新北人氣紅豆餅進軍中科商圈!全新 ...

從新北市起家的外婆的茶屋,最近插旗台中中科商圈!外婆的茶屋台中福雅店,日式甜點茶屋的裝潢超好拍,主打日本今川燒、手搖飲、糖葫蘆等銅板美食,是 ... 於 ivychi.com -

#37.外婆の茶屋/檸檬塔塩奶霜飲品配糖葫蘆,三重人最佳下午茶

這間外婆の茶屋,放在我的口袋名單有一陣子了,是我下午茶必吃名單之一。為什麼我會這麼想來吃看看他們家的飲料,其實我是被它可愛的LOGO吸引XD. 於 travel.yahoo.com.tw -

#38.【台北|內湖】外婆的茶屋!今川燒紅豆餅的下午茶,熟成 ...

飲品是熟成紅茶系列、獨家3Q鮮奶,有咖啡因無咖啡因通通都有;吃的有日式今川燒、 沖繩雪塩大福、格子厚鬆餅… 目前外婆拓展迅速已經有十來家分店,從新 ... 於 www.hanyitea.tw -

#39.紅豆餅&熟成紅茶專賣(桃園寶山店) 桃園下午茶點心-超好吃白玉 ...

以前還在內湖工作的時候,就很愛下午溜去江南街外婆的茶屋買紅豆餅當點心,我超愛可可白玉紅豆餅,只要有加了麻糬的口味都很推薦! 於 lotuslin.com -

#40.新竹竹北|外婆的茶屋_今川燒紅豆餅,沖繩雪鹽大福,銅板價下午 ...

我想紅豆餅應該是多數人的兒時回憶,外婆的茶屋光是店名就讓人覺得親切,裡頭販售的是今川燒紅豆餅、Q彈的雪鹽大福、手作日式鬆餅及各式飲品;下午 ... 於 feifeidaily.com -

#41.台北忠孝美食︱外婆的茶屋《期間限定》草莓新吃法沾著芝士奶 ...

外婆的茶屋 台北忠孝. 位在捷運忠孝復興站1號出口不到300公尺距離的外婆の茶屋,可內用 ... 於 icepanda74.com -

#42.外婆的茶屋,加盟費用及加盟條件總整理

分享如何加盟外婆的茶屋品牌的經驗與辦法,飲品飲料主要為飲料、甜品、下午茶等類型,西元2018年,我們在新北三重的路邊攤開始販售今川燒。 慢慢地,訂購的數量從 ... 於 yesally.com.tw -

#43.【食記】外婆的茶屋-木柵的日式下午茶甜點(木柵郵局附近)

這時母親又跟本胖說你很久沒有回來了又多了一間新店你知道嗎? 於是母親帶我到木柵郵局附近晃了一下指著這間外婆的茶屋說在我沒有回來木柵的這段期間又 ... 於 twpang.com.tw -

#44.樹林板金店』排隊名店,溫馨茶屋,招牌紅豆餅.塩大福.鬆餅.手搖 ...

帶恩恩到樹林的溪北公園玩,玩累了就到附近的『外婆的茶屋-樹林板金店』喝下午茶,『外婆的茶屋』承襲百年日式茶屋文化,有著百年日式今川燒工藝, ... 於 coco93.pixnet.net -

#45.[三和國中站] 外婆的茶屋|挑戰最多口味!超過25種日式今川燒

外婆的茶屋 日式今川燒專賣 · 外婆的茶屋必吃推薦. 外婆今川燒系列. 紅豆奶油今川燒; 珍珠奶茶今川燒; 玉米濃湯今川燒; 芋頭鹹蛋黃今川燒; 抹茶白玉麻糬今川 ... 於 catalinas.blog -

#46.紅豆餅推薦大福推薦~外婆的茶屋文山木柵店~爆紅的車輪餅今川燒

紅豆餅推薦在台北、新北、新竹、桃園有多間分店的外婆的茶屋,新開幕分店外婆的茶屋文山木柵店提供舒適寬敞的用餐環境,其中最受當地人及學生族群喜愛 ... 於 nienie.tw -

#47.外婆の茶屋-八德豐田店/今川燒x鬆餅 - 潔絲蜜愛生活

今天假日一家人來到外婆の茶屋來吃個悠閒下午茶,這間店之前就放在口袋名單內了,是以路邊攤起家,到如今有多家加盟店,販賣的是今川燒和各式甜鹹鬆餅 ... 於 shimei77.com -

#48.可愛文青手搖店推薦【外婆的茶屋】近景安捷運站-今川燒/鬆餅 ...

我喜歡【外婆的茶屋】十足可愛文青感,在外婆的茶屋內用是不用低消的,餐點有今川燒(紅豆餅)/鬆餅/雪塩大福,飲料部分有厲害的熟成紅茶系列,及各種升級版鮮奶茶系列。很適合 ... 於 alice00266.pixnet.net -

#49.外婆的茶屋(三重永福店)-新北市美食手搖飲首選 食尚玩家

外婆的茶屋 (三重永福店)-新北市美食手搖飲首選,位於新北市三重區永福街291號。找尋更多外婆的茶屋(三重永福店)資訊與優惠就來食尚玩家絕對是你的 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#50.外婆的茶屋-三峽北大店 一吃就被圈粉的紅豆餅綿密香氣配上Q ...

三峽台北大學旁最古早味的午茶甜點。三峽美食. 2021 年5 月11 日; 新北. 外婆的茶屋. 嘗過一次就被我喻為「最好吃的紅豆餅」,現在分店越開越多嚕! 於 www.mimima14.com -

#51.【外婆的茶屋蘆洲民權店】激推外婆的熟成茶咖哩飯 - 窩客島

來到蘆洲遇見外婆的茶屋,直接讓我四訪了!品嚐最新推出的熟成茶咖哩飯,搭配套餐還可吃到經典的日式今川燒與日本塩大福,平價美味吃飽喝足。 於 www.walkerland.com.tw -

#52.台北的外婆的茶屋汐止康寧店菜單與外送 - Uber Eats

外婆的茶屋 汐止康寧店. 4.8 (106 評分) • 甜點• $. 新北市汐止區康寧街459巷29號1樓, New Taipei City, New Taipei City 221. 點選即可查看營業時間、資訊和更多內容. 於 www.ubereats.com -

#53.龙湖北城天街商业调研报告 - 人人文库网

... MO&CO安薇塔英国茶屋MINNE TONKA/MELISSALACOSTELINDBERGHNISISS英皇 ... 小丸子料理F7享乐外婆家、星光99、御粥坊、德庄厨娘、德庄青一色、IFC ... 於 m.renrendoc.com -

#54.寶山美食

... 大業路無名飯糰, 康家客家手工麻糬, 丄青初食早午餐桃園店, 外婆的茶屋桃園寶山店, あお.実家和食処, 柴氏蔥油餅, 曼谷小館, 回香越南美食館, 寶山咕咕雞鹽酥雞, ... 於 401563631.jordanianlaura.fi -

#55.外婆的茶屋- 板橋中山店| 新北下午茶必點,紅豆餅、飲品 - 哪裡人

這應該是我第十訪外婆的茶屋了吧,本身就超愛吃紅豆餅的我,前陣子外婆的茶屋在我公司、居住處附近、健身房旁都有開,這樣害得我都抵擋不了誘惑! 於 travelwithlinlin.com -

#56.【內湖美食2021】外婆的茶屋內湖江南店防疫套餐優惠中!

外婆的茶屋 內湖江南店營業時間:07:30-21:00(防疫期間:11:00-21:00) 電話:02-8751 6911 地址: 台北市內湖區江南街112巷2號#外帶餐點優惠# 於 q889882003.pixnet.net -

#57.外婆的茶屋-樹林板金店|紅豆餅、塩大福(麻糬)、特調飲料

外婆的茶屋 -樹林板金店|紅豆餅、塩大福(麻糬)、特調飲料,板橋區下午茶甜點控必吃美食推薦. 於 playqueen888.com -

#58.外婆的茶屋-板橋店|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

外婆的茶屋 -板橋店|【一個從路邊攤起家的品牌】 西元2018年,我們在新北三重的路邊攤開始販售紅豆餅。 慢慢地,訂購的數量從一個、兩個、八個甚至到十個以上, ... 於 www.1111.com.tw -

#59.外婆的茶屋 - 大麥智能餐飲

外婆的茶屋. 店家準備中. 取餐方式. 自取. 外送. 請選擇取餐方式. 不限區域. 請選擇分店. 定位服務未開啟. 請前往「設定」開啟定位功能. 於 imenu.com.tw -

#60.外婆的茶屋(台中天水店/雀客易食創金社) - 小雞上工

【公司簡介】【品牌介紹】外婆的茶屋【產品服務】熟成紅茶,大福,今川燒,茶飲搭配日式點心的小小茶屋,溫暖你的心和胃。【打工兼職】儲備幹部、飲台人員、半天班工讀 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#61.外婆的茶屋

外婆的茶屋 今川燒熟成紅茶紅豆餅車輪餅飲料下午茶麻糬大福鬆餅外婆甜點連鎖加盟創業. 於 www.ama-teahouse.com -

#62.向附近的外婆的茶屋(台北四維店)訂購| foodpanda 外送

外婆的茶屋 (台北四維店) 在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#63.台北、新北|外婆的茶屋高而不貴紅豆餅跟麻糬 - 卡安食記

「2020&##129380;1226」 外婆的茶屋高而不貴紅豆餅跟麻糬麻糬餅系列奶油黑糖麻糬$28 剛出爐的餅皮暖暖的酥酥脆脆這次選了特別的麻糬口味加在紅豆餅裡面很特別外脆內. 於 cynical0920.pixnet.net -

#64.外婆の茶屋・竹北縣政店・來吃紅豆餅與沖繩宮古島雪塩大福

外婆的茶屋 也開來竹北縣政了! 帶著Dory來到縣政商圈的公園玩時,發現了這間新開幕的紅豆餅店,原來是google 評價很好的紅豆餅、紅茶店! 於 www.biteamap.com -

#65.新開幕!!外婆茶屋、手搖飲、下午茶、古早味糖葫蘆

『外婆茶屋士林店』開幕了,位在士林捷運站一號出口,步行不用一分鐘可到達,提供飲料、紅豆餅、咖哩飯、麵包,早上9點就開店,目前試營運賣完就打烊 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#66.外婆的茶屋菜單自取外送都可以線上點餐,主打日式今川燒30種 ...

這家超可愛、超有特色的日系小店「外婆的茶屋」真的是下午茶好選擇,鬆軟綿密餡料滿滿的日式今川燒早就擄獲大家的胃~主打日式今川燒、日本塩大福、拓 ... 於 ciaoz.tw -

#67.Ciao潮旅 11月號/2022 第51期 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

... 這裡保存完整的日式建築群與眷村聚落,書店、文創小店、茶屋等都很有味道此外, ... 廢藝術品製作在地傳統美食「菜繭」篤行十村文化園區-外婆的澎湖灣肉糕 PROMOTION ... 於 books.google.com.tw -

#68.外婆的茶屋-中和左岸店(藍宓商行) - 最新職缺徵才簡介

外婆的茶屋 -中和左岸店(藍宓商行)簡介:發展歷史:創辦人說有一種幸福的回憶,就是小時候專有的味道,長大後總會想念小時候回外婆家,外婆家附近的紅豆餅,還有外婆 ... 於 www.518.com.tw -

#69.外婆的茶屋桃園寶山店 - Ellen's 食&旅誌- 痞客邦

外婆的茶屋 紅豆3Q鮮奶, 大福, 車輪餅外婆的茶屋最近新開不少店, 離我家最近的在寶山街, 有內用座位, 前陣子因疫情禁止內用, 終於等到開放啦:D 店外觀, ... 於 lemonadellen.pixnet.net -

#70.外婆的茶屋-大安四維店|台北大安區紅豆餅推薦 - shop1688

外婆的茶屋 -大安四維店台北大安區甜點外送甜點外帶下午茶必吃飲料外送飲料外帶必吃美食推薦紅豆餅外帶銅板美食特色美食推薦CP值甜點必吃甜點特色小吃特色點心排隊甜點 ... 於 www.shop1688.com.tw -

#71.內湖美食 外婆的茶屋內湖江南店水果夢幻珠寶串限量上市

外婆的茶屋 又推出新品啦! 外婆的茶屋最近真的好夯喔,很多人吃過都稱讚不已,像是之前超推薦的今川燒、熟成紅茶好吃又好喝介紹來這邊看→外婆的 ... 於 missrachelnina.pixnet.net -

#72.外婆的茶屋- 訂便當管理系統公用店家

店名, 外婆的茶屋. 網友評價. 評比. 0 票. 簡介. 地址. 台北市四維路170巷47號. (緯:25.028 經:121.546) » 查看地圖. 電話, 02-2701-8660. 於 dinbendon.net -

#73.[台中西屯]外婆的茶屋台中福雅店- 結合台日飲食文化的手搖飲料 ...

從新北三重路邊的今川燒(車輪餅)小攤一直賣到全台超過20家店面的"外婆的茶屋"現在在台中終於有分店了,也是繼彰化店之後中部的第二家店。"外婆的茶屋" ... 於 dream3s.pixnet.net -

#74.2023 士林捷運站旁新開幕【外婆茶屋AMA TEA】可可布朗尼 ...

今天走出士林捷運站二號出口的時候,意外發現這間中文名字很暖心、英文名字很可愛的【外婆茶屋】。主打今川燒使用日本大豆脫脂粉,成本比較高, ... 於 tinyhumanonboard.com -

#75.外婆的茶屋台中福雅店|今川燒和熟成紅茶跟塩大福

從路邊攤的今川燒開始,到多家分店的”外婆的茶屋“,台中西屯也有分店囉!就在我的生活圈,每天經過都會看到。將日式茶屋的文化結合台灣的飲食,可以 ... 於 taiwan17go.com -

#76.桃園中壢。外婆的茶屋中壢吉林店,飽滿內餡車輪餅,以及全新 ...

外婆的茶屋 是一間路邊攤起家的品牌本來以為裡面就是賣茶飲、紅豆餅、鬆餅之類的最近發現新出了咖喱飯的選項,讓人一次甜鹹都滿足外婆的茶屋在哪裡? 於 wenblog.tw -

#77.內湖江南店/新品限定草莓糖葫蘆登場/芝士奶霜系列茶飲推薦 ...

先前就分享過最近愛的甜點店-外婆的茶屋,專賣今川燒(紅豆餅).大福.茶飲的茶屋,現在更增加了新品項"糖葫蘆(夢幻珠寶串)" 還有當季限定草莓口味的系列 ... 於 hamuhamu100.pixnet.net -

#78.新莊巷弄甜點推薦外婆的茶屋(紅豆餅跟鬆餅超值得吃!)

店家資訊:外婆的茶屋. 地址:新北市新莊區立信五街14號. ☎️電話:(02)22771225. 🕰️營業時間:一~日9:00~20:00. 於 www.popdaily.com.tw -

#79.外婆の茶屋| LINE Official Account

外婆 の茶屋's LINE official account profile page. Add them as a friend for the latest news. 於 page.line.me