女人越細越好命的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊仲平寫的 港都洋裁師:藏在日治庶民生活與裁縫故事裡的微光 和格倫儂‧道爾的 我,不馴服【暢銷200萬冊!紐約時報暢銷榜第1名──這是我如何被關進籠子,以及重返自由的故事】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站好命面相男在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你也說明:好命 、苦命面相特徵大解析!女人我最大20201027 (完整版)2020年10月27日· 訂閱女人我最大YouTube頻道▻https://bit.ly/30LtHeY♥女大APP 立即下載▻https .

這兩本書分別來自三民 和三采所出版 。

東海大學 中國文學系 周芬伶所指導 王騰慶的 病體與癒字:九○年代以降散文中的疾病與身體書寫 (2020),提出女人越細越好命關鍵因素是什麼,來自於現代散文、疾病書寫、病誌、病痛、生存、存在、身體主體、陳燁、張平宜、王浩威、李欣倫。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系碩博士班 應鳳凰所指導 劉智濬的 認同.書寫.他者:1980年代以來漢人原住民書寫 (2010),提出因為有 認同、書寫、他者、漢人、原住民的重點而找出了 女人越細越好命的解答。

最後網站女人戴粗黃金項鍊為什麼這麼難看 - 優幫助則補充:我覺得女生帶細一點的好看,而且搭配起來也比較方便,女生戴太粗給人感覺不好,好像是在“嗮命”如果你是結婚了的就選擇粗的把,不過配衣服隨時可以戴就選擇 ...

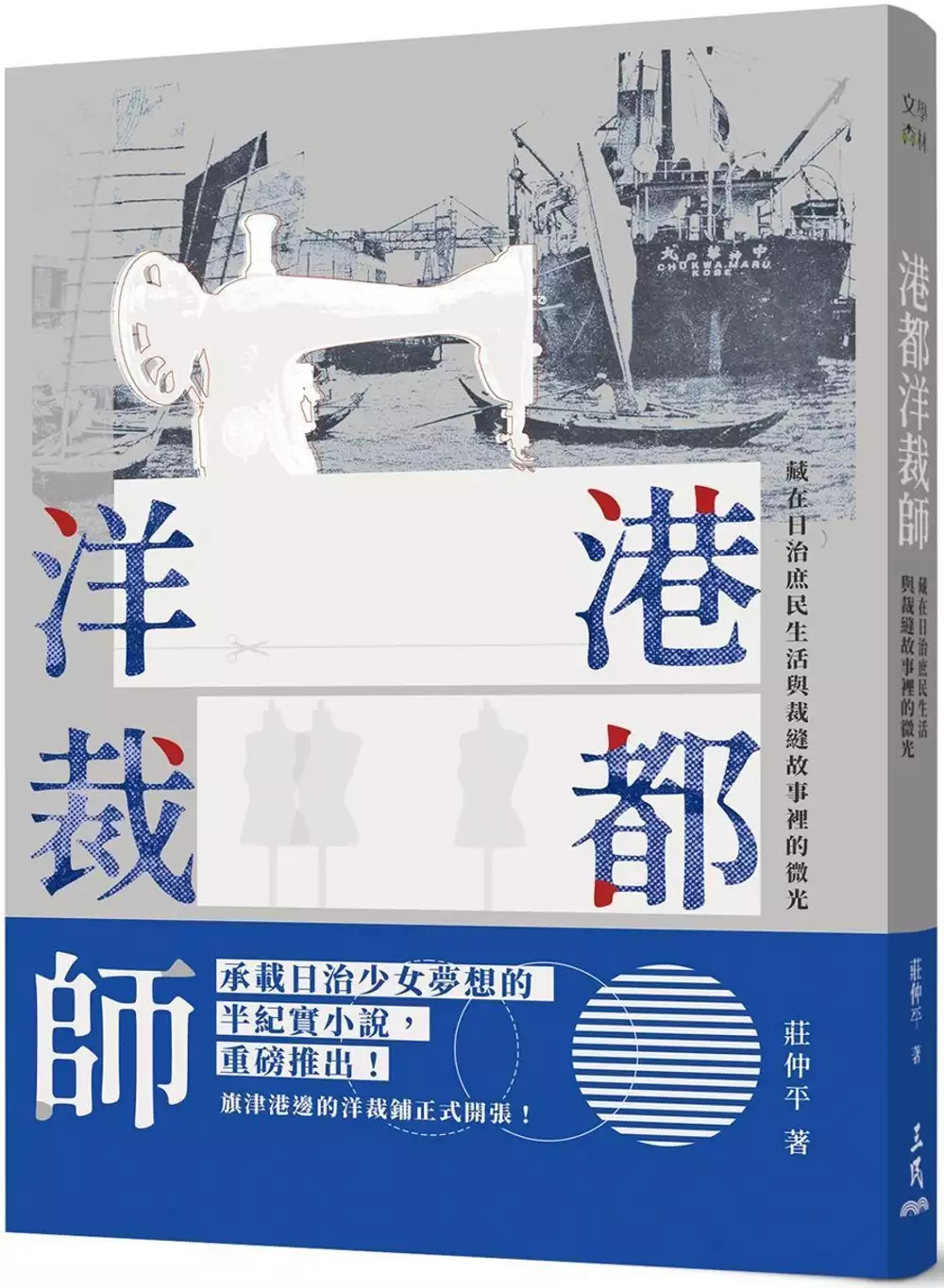

港都洋裁師:藏在日治庶民生活與裁縫故事裡的微光

為了解決女人越細越好命 的問題,作者莊仲平 這樣論述:

結合《大港的女兒》的時代開闊視野 與《糸子的洋裝店》的人生奮鬥精神 承載日治少女夢想的半紀實小說,重磅推出! 旗津港邊的洋裁鋪正式開張! 裁縫師,在服裝史上從來不曾獨領風騷。 但在那最輝煌的年代, 裁縫師曾是家庭經濟的支柱、服裝現代化的重要推手, 更甚,是無數少女心目中的夢幻職業…… 1920年誕生的秀絃,在旗津的尋常人家成長,因緣際會下赴日學習裁縫。 從學習人體實際測量、設計製圖、繪紙版、剪裁布料, 到粗縫試樣、試穿、修正和縫製等等的縫紉技藝, 她拾起裁縫剪的巧手再也沒有放下。 1940至1970年是服裝史上變化最大的時期,而秀絃躬逢其盛─

─ 她正好參與了這場跨時代的演變! 形式上,從數百年不變的唐衫、和服演變成為洋裝; 功能面,服裝從保暖實用物躍升為裝飾品,更是代表著個人品味與時尚。 而經歷戰爭空襲後的困苦日子,堅強的她以針線撐起一個完整的家。 留學時期日本老師曾說過:「能夠讓客人滿意的裁縫師也太幸福了。」 秀絃要如何在生活的縫隙中實踐美學精神,以獨到的品味滿足遠道而來的客人? 如何隨著工業化發展適應新型縫紉機種,面對新造型、新布料和新剪裁方式的挑戰? 如何在編竹夾泥的簡陋房舍中,與丈夫相互扶持、掙錢養家,培育四個嗷嗷待哺的孩子? 旗津混合鹹腥海味的風仍然不停吹拂,平凡生活中隱藏著淡

淡微光。 透過秀絃的故事,見證手工洋裁的興衰、港都地區的發展,以及日治時代一個庶民家族的起落。 ▍作家說書 ▍ 《港都洋裁師──藏在日治庶民生活與裁縫故事裡的微光》作者莊仲平先生專訪|三民書局 www.youtube.com/watch?v=HDP25C7ZLYo 本書特色 #作者怎麼寫 作者莊仲平以母親陳壽賢女士為藍本,書中化名為秀絃── 一位日治晚期赴日求學的少女,描述她平凡又奇特的洋裁生涯。 他為思念而動筆,為不願遺忘而書寫: 「從小看著母親踩踏裁縫車的背影長大, 在她九十餘歲生命的最後,陪伴她共同生活的兩年時光, 母親告訴我許多年

輕時代的往事,有些是久已遺忘,卻又靈光乍現的事。 於是我以她口述求學與裁縫的經歷為主題,寫下這部故事。」 #鄉愁怎麼解 呼喚遊子記憶深處的旗津海岸: 坐在旗後渡船場海邊,微風帶著潮濕水氣,迎面吹來,你將重新發現港都之美。 那是一種混合著鹹味、海藻和魚腥的味道,是家鄉溫暖的氣息。 「望著燈火通明的船隻進出,各式各樣的輪船、軍艦及漁船, 以雄偉的身段破浪前進。 不知它們從何處而來?出港的船,又將駛往何方? 夜晚船上的燈光就像一座聖誕樹,在黑夜中神祕地閃爍迷離, 此時整個世界彷彿靜了下來,只剩仍在一旁劈啪作響的海濤聲。」 #照片怎麼憶 書中收錄

30幀珍貴老照片,承載洋裁師一生的悠悠歲月。 包含日本洋裁學校《入學案內》小冊子、大阪商船公司的客貨船高砂丸明信片, 作者母親陳壽賢女士的公學校畢業照、她身著親手縫製服裝的數張寫真等。 讓影像說故事,訴說一個關於家族書寫、職人精神、在地文史,乃至於時代記述的精采故事。 #歷史怎麼讀 半紀實小說奠基於史實之上,全書嚴謹考據日治研究文獻, 爬梳如《歷史學報》、《高雄文獻》、《帝國主義下之臺灣》等史料, 帶領讀者重回歷史現場,見證時代變遷。 而秀絃的故事歷經政權交替,行文使用的語言包含臺語、日語等, 輔以拼音與註釋解釋之。 #書名怎麼來 小說女主角

秀絃自幼的生活空間,是相當「港都的」, 天天看得到海浪,時時有各種船隻,她對於港邊景物早習以為常, 除了住家所在的旗津,鹽埕埔、哈瑪星、打狗等地區也都曾有她的足跡。 書名使用「港都」一詞, 讓人耳畔不禁響起〈港都夜雨〉、〈再會呀港都〉等樂音, 再搭配「洋裁師」一職,既符合秀絃的時代內涵, 也緊扣現今社會回憶起的日治生活感,成了故事最好的破題。 #編輯怎麼說 洋裁師, 是個現代幾乎消失、但只要提起就能迅速召喚出時代氛圍的職業類型。 跟著秀絃的腳步回到日治時期,對裁縫品味的啟蒙、感受校園洋溢的氣息, 不難理解那段青春歲月是如何令人著迷。 而往

後的她,憑藉著這一技之長,在穿針引線與縫紉機的踩踏中忙碌, 辛苦地賺取貼補生活的每一分錢, 更可以窺見「女性持家」成為戰後維持家庭經濟的重要來源之一, 是以往在時代小說中較為罕見觸及的敘事題材, 故事一如她給人的氣質,那身淡雅的衣服,素淨臉上那淡淡粉餅的氣味, 在柴米油鹽之中留下獨特餘韻。 真情推薦 (依姓氏筆畫排序) 王文翠|高雄市政府文化局局長 吳鈞堯|作家 林佩穎|圖文創作者 莊伯和|藝術學者 張郅忻|作家 張隆志|中央研究院臺灣史研究所副研究員 粘碧華|國立故宮博物院織繡收藏諮詢顧問 曾永義|中央研究院院士 鍾文音|作家

好評推薦 #關於家族書寫 大時代中,人越發渺小,尤其是願望、尤其是女人,常因柴米油鹽,向命運低頭。本書告訴我們,履行的意義在勇敢,跟自已說話並非空泛說法,故能實踐自己與眾人的心願。這是愛。慶幸愛自己、愛社會的陳壽賢女士,有愛她的兒子莊仲平,以書寫刺繡生命史與產業史。——吳鈞堯(作家) #關於在地文史 透過作者的筆觸,我們得以在回憶與場景來回穿梭,日本東京的少女旖旎風光、高雄旗津的幼時記憶、二戰後臺北與高雄的民生變化。秀絃以身為女性的強韌,用一把剪刀剪裁了自己與家人的人生片段,也編織了一幕幕深刻的人生風景。——林佩穎(圖文創作者) #關於家庭記憶 母親婚

前生活優渥,曾赴日學習時髦洋裁,沒想到這門少女時代的私房手藝,竟在婚後成為分擔家計的助力,也是一種時代女性的典型吧?——莊伯和(藝術學者) #關於時代記述 本書作者從家族記憶出發,以母親洋裁生涯為題材,用小說方式帶領讀者重返臺灣近代女性的跨國教育生活史。書中記錄了豐富生動的服裝裁縫實作知識,更見證了1940至1970年代的女性時尚變遷,以及高雄旗津歷經二戰和白恐的人物興衰,值得大家細細閲讀!——張隆志(中央研究院臺灣史研究所副研究員) #關於職人精神 「能夠讓客人滿意的裁縫師也太幸福了。」書中這看起來簡單的一句話,其實是應用美術的精神之所在,也是高級客製化藝品的美學標準

!讀來讓當過設計師、深知開店經營甘苦的我感動不已!(節錄)——粘碧華(國立故宮博物院織繡收藏諮詢顧問)

女人越細越好命進入發燒排行的影片

2021旺夫興家的好命女人在這裡!天生就特別細心的女人手面相~

⚡命運好好玩官網:https://bit.ly/2RdSh5X

⭐天生帶財旺父母!養到賺到子女運一飛衝天的命格

► ►https://youtu.be/OMcH5xD3_hA

⭐2021紫微神預言!人生註定會爆紅的好命宮!

► ►https://youtu.be/kq9OvFsu6PU

⭐大富大貴神命盤!晚年越老越有錢爽翻天

► ►https://youtu.be/nZbNRoo1ZFc

⭐性慾旺盛露了餡?福原愛遭命理師起底 ►https://youtu.be/FFJ2JPGl0L0

⭐2021湯鎮瑋消災大預言 ►https://youtu.be/rAkkwWZ2MA0

⭐好命耳朵很有錢!天生富貴的特徵 ►https://youtu.be/4Yh7FkTQU9E

⭐️黃越綏看清恐怖媳婦嘴臉►http://yt1.piee.pw/w3wa7

【教小孩不容易!】►https://youtu.be/u4aAHkJA8tk

💖跪求訂閱《命運好好玩》掌握好運►http://ppt.cc/NiwB

精華版請點▶▶http://pse.ee/5Q2PD

臉書粉絲團按讚▶▶https://www.facebook.com/mysuperlucky

#2021手面相#旺夫命#命運好好玩#何篤霖 #郭靜純

病體與癒字:九○年代以降散文中的疾病與身體書寫

為了解決女人越細越好命 的問題,作者王騰慶 這樣論述:

「當代散文中的疾病書寫意義為何?」作為探問及實踐疾病書寫的當代佼佼者李欣倫於《戰後台灣疾病書寫研究》(2003)裡不僅首度回應了此一問題:認為即書寫者的「除魅」與「治療」,更影響了其後相關領域的論述方向。然而,姑且不論是否真有李氏所述之效,該二義是否即是其真正之義也仍是一個疑問。「當代散文書寫的意義究竟為何?」當往回一步提問時便浮出了另一組解答:即主體的「還原」與「建構」。而疾病(即「身/生之危機」)則是其發動的動力之一。當代散文中的疾病書寫之本義更可能是書寫者(即「身/生命」)在面對病痛時的一種存在證明。此外的一切意義皆屬引伸義。是故本文意欲重省自李氏以降的相關論述,並試圖解析(九○年代以

降)散文中的疾病書寫是如何像梅洛‧龐蒂的《知覺現象學》那般藉肉身之病痛去一探身/生之存有的。此以陳燁、張平宜、王浩威和李欣倫等為考察對象,嘗試理解(九○年代以降)散文中的疾病書寫可能具有的另一種意義,發現:陳氏以文字剖白自己的「身」世之傷(但仍以自殺告終),張氏以文字刻劃自己的眾身/生見聞(但從未治療了誰),王氏以文字吐露人我的心靈傷痛(止於了解而未含療傷),李氏以文字裸裎自己的肉身存有(趨於修練而非治療)。最終可知,書寫不僅難藉以真正「治癒」,更難捨棄建構一「大寫主體」的根本欲望。李氏認為是寫作者的「除魅」與「治療」這一定調固然迷人,卻也排除了其自溺的可能,那往往使其攀至某一種技藝之巔而難以

自拔。真正會「到手」的,恐惟有其於病痛間銘寫而成的大寫存有(亦即現代散文的某種極限)。

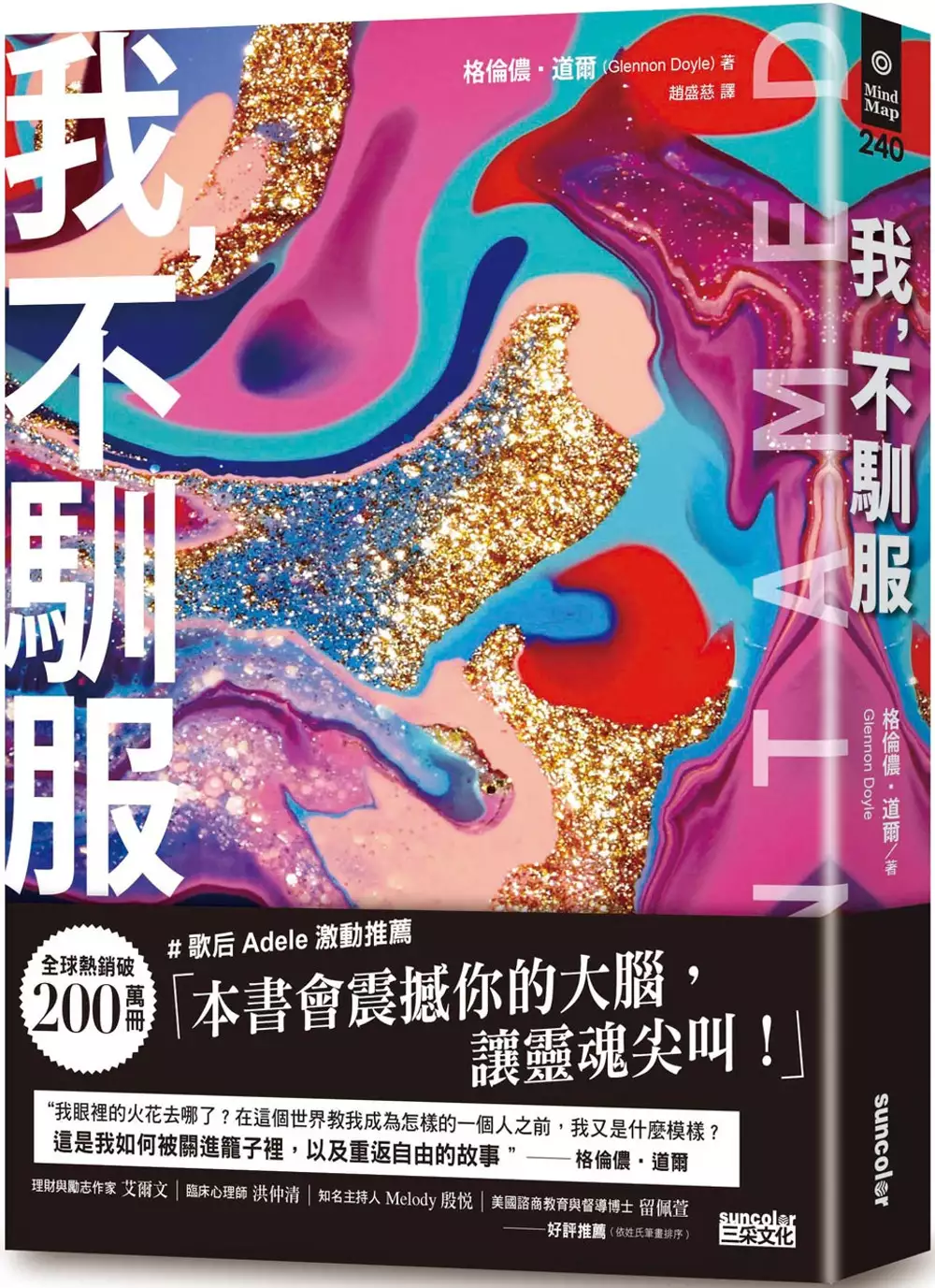

我,不馴服【暢銷200萬冊!紐約時報暢銷榜第1名──這是我如何被關進籠子,以及重返自由的故事】

為了解決女人越細越好命 的問題,作者格倫儂‧道爾 這樣論述:

全球銷破200萬冊 紐約時報暢銷書第1名 出版後旋即蟬聯亞馬遜書店暢銷榜70週 Amazon 書店+書評網Goodreads 超過35萬則感動迴響 5星至高好評! 深情而喧囂,有力而溫柔。 本書既是一段親密的回憶錄,也是為現代人敲響的警鐘。 獻給在關係中、在家庭中、在生活中奮力向前的每一位美好的你。 若你在作者格倫儂人生的早期就與她相遇,你可能會以為,自己與她非常遙遠。 格倫儂從小生長在保守派富裕白人家庭,堪稱美國社會中的「人生金湯匙組」。她金髮碧眼,漂亮纖瘦,只和兄弟會的帥哥交往。 然而,空洞、匱乏的感覺逐漸侵吞她的人生,她患上暴食症、酗酒、

吸毒,直到她有了第一個孩子,她為母則強,戒斷所有癮頭。 她和丈夫、三個孩子共組幸福家庭,然而丈夫卻對她慣性不忠。他們透過婚姻諮商,花了九牛二虎之力,才復原彼此的心靈傷口。 她把這些經歷化為真摯的文字,引發了全美國上千萬讀者的喜愛與深深共鳴,紐約時報暢銷書《媽媽的逆襲:殘酷而又燦爛的苦情主婦奮鬥記》、歐普拉俱樂部選書《為愛而戰:在婚姻中完美自己的心路指南》,更讓她躍升知名作家之列。 就在她以為歲月終於靜好,命運再次向她丟出變化球。 她意外愛上了一個女人。真真切切,打從心底知道,此生不會再如此愛一個人。 從此之後,她學會跳脫社會的框架,也教導孩子尊重內心的聲音。

她學會理解不同族群的聲音。也教導孩子更有同理心,更與這個世界同在。 她升級、蛻變為更棒的自己。也因此與孩子、與伴侶、與家人、與神、與自己,更加靠近。 她從此感受到真正的完整,並說: 我不會放棄自己,我再也不要放棄自己了。我和我自己,我們要至死不渝。 ★★跟著格倫儂,一起找回自己!★★ 從"好女孩"掙脫,她說:「以前的我想當個好女孩,所以我試著克制自己。我必須成為溫順的人,必須要有苗條的身材。但我早該知道,我天生注定翱翔於無邊天際。」 從"好女兒"掙脫,她說:「媽媽很愛我,但她不贊同對我最好的事物。我必須決定該相信誰:是相信媽媽,還是相信自己?」

從"好妻子"掙脫,她說:「我是個好太太,我嫁給孩子的爸爸,學會煮飯、打掃和假裝高潮。但從現在起,我不必再當好女人。我可以是自由的人。」 從"好媽媽"掙脫,她說:「當孩子以為是他們讓媽媽『不再活出自己』,對他們來說,負擔多沉重!父母沒有過自己想要的生活,才是對小孩最大的負擔。」 本書特色 (一)點出時下女性的難題:在成為好女兒、好妻子、好母親等角色前,我如何能成為我自己? (二)作者格倫儂誠實自省,赤裸呈現自己不為人知的過往:暴食症、藥物濫用、性愛中的缺失感、抑鬱、自卑。這樣的誠實,引起讀者感動,掀起全美國女性的內心革命。跟著格倫儂一起,學習坦然面對自己的種種性格

缺陷,理解修復的方法,朝更好的自己邁進。 得獎紀錄 ★ 《紐約時報》暢銷書第1名 ★ 蟬聯亞馬遜書店總榜長達70週 ★ 美國亞馬遜書店選書 ★ 美國亞馬遜書店最佳傳記回憶錄 ★ 美國亞馬遜書店心靈成長分類榜第1名 ★ 美國亞馬遜書店自我救贖分類榜第1名 ★ 美國亞馬遜書店LGBTQ+分類榜第1名 ★ 歐普拉雜誌年度好書 ★ 華盛頓郵報年度好書 ★ 彭博新聞社年度好書 ★ 《漫步》(Parade)雜誌年度好書 ★ 《美麗佳人》(Marie Claire)雜誌年度好書 國內推薦 真摯推薦 臨床心理師 洪仲清 知名主

持人 Melody殷悅 「每個人一生都會遇到價值觀崩裂的時刻,此時我們可以選擇修復舊有的價值觀,也可以選擇編織全新的價值觀,或者,選擇做想要的自己;而它們之間的差距,或許可稱為勇氣。閱讀此書的過程,我獲得許多的勇氣,做了幾次的選擇。」──理財與勵志作家 艾爾文 「閱讀《我,不馴服》,是一個『成為』(Become)的過程,一個走上新的自我的旅程。」──美國諮商教育與督導博士 留佩萱 專文推薦 (以上依姓名筆劃排列) 國際推薦 ★ 英國歌后愛黛兒(Adele)激動推薦:「這本書會震撼你的大腦,讓靈魂尖叫!」 ★ 《享受吧! 一個人的旅行》作者伊莉莎白

.吉兒伯特:「這是一本能從情緒上、精神上、肉體上都徹底解放女性的好書。這本書的存在,堪稱時代現象。」 ★ 瑞斯.薇絲朋讀書俱樂部精選好書:「充滿洞見!點出多數女性是如何在不知不覺間接收已經不再適用於現今世代的迂腐觀念,並該如何真正從中釋放自己。」 ★ 暢銷書《脆弱的力量》作者布芮尼.布朗:「這本書深深震撼讀者,又能徹底偷走讀者的心。」 ★《時人》(people)雜誌:「格倫儂是女權的守護神。她鼓勵所有女性傾聽直覺,擺脫她們身上的束縛。她的回憶錄傳達了一個清晰的信息,就像一個『出發』的信號:尋找並尊重最真實的自己。」 ★Ms. magazine:「讀著格倫儂的自傳

,就像是開啟了一場自我探詢之旅,我們愈來愈敢提出深刻的質疑,也因為這樣愈來愈堅強。」 ★《出版者周刊》(Publishers Weekly):「充滿希望的一本好書,鼓勵女性遵從心中直覺,勇於對各種框架說不。這個故事關於出櫃,也關於女權和『愛自己』的真諦,相信會帶給大家好多勇氣與喜悅。」 ★《書目雜誌》(Booklist):「無論是討論孩子,討論厭女症,或是挑戰宗教偏見,這本書能幫助他人打破文化牢籠,讓每個人都可以找到自己的真正價值。」 ★《柯克斯書評》(Kirkus Reviews):「透過這本書,你可以深入了解一位勇敢的女性,她接受了她的脆弱,以此恢復她內在的力量與韌

性。這本書也是一部脈絡清晰、鼓舞人心的女權編年史,更是一個人完成自我察覺與自我改造後的甜美果實呈現。」

認同.書寫.他者:1980年代以來漢人原住民書寫

為了解決女人越細越好命 的問題,作者劉智濬 這樣論述:

本文將漢人的原住民書寫視為一種通過書寫他者以追尋自我認同的過程,這種書寫最深層的動力,乃是書寫者為了確認自己是誰,即使他未必自覺到這點亦然。回顧歷史,「認同」,始終是台灣這個移民社會無法迴避的議題,除了百年以來的政權更迭與身分易動,由鄉土文學論戰發端的台灣意識與中國意識的並峙對立,更讓先來後到的不同漢人族群之間,形成各自擁有、彼此分裂的歷史記憶,進而形塑不同的共同體想像。 如同「認同」是一種「生產」與「再現實踐」,「他者」也藉此再現而生產;在本文中,漢人書寫者的「自我認同」與原住民的「他者圖像」,係以鏡像重疊的共時存在型態再現於同一書寫語境之中;漢人身分認同的變異調節,與其對原

住民以及自我圖像的生產與再現,乃是隨著時代條件改易、持續展演的進行式。值得留意的是,漢人原住民書寫中的他者,經常還包括「非我族類」的另一個族群的漢人,原住民他者的存在,有時是為了突顯這個真正他者的負面形象,有時則是藉此展現自己可以包容這個「非我族類」的胸襟;漢人原住民書寫中的他者,其實是複數且複合的。 在諸多前行研究的基礎上,本文猶可發展的空間,大約有兩個面向:其一、書寫者認同意圖的挖掘;通過文本細讀,尋繹書寫者的潛藏話語之外,書寫者其他創作文本與相關論述,也會提供探尋的線索。其二、漢原關係與漢人內部族群關係的梳理;這兩種族群關係有著密切互涉的辯證牽連,書寫原住民的同時,作者往往留下漢人

內部族群交鋒對話的痕跡。 這個研究同時也是身為漢人移民後代的筆者的自我探索,面對這些漢人原住民書寫,從閱讀、理解到研究,是筆者自我探問的延續與深化。如果文學創作與閱讀,是一次又一次向自我與他者的同時敞開,在身分認同的意義上,創作與閱讀至少可以成為看見自我認同究竟如何形構的過程,明白那些他者都是自我身分追尋的投射;渴望成為「理想的他者」,與極度厭棄「嫌惡的他者」,都是一種補償與逃避;凝視∕怒視他者,只是為了轉移自己的認同焦慮;看見自我的同時也看見他者,或許是焦慮停息的開端。

女人越細越好命的網路口碑排行榜

-

#1.從「毛相」也可以看出健康?公布6種「不利運勢」的眉相

綜合來看,其實頭髮也是跟眉毛一樣,越細越好,越軟越好,這樣的人就比較 ... 延伸閱讀:鹹魚大翻身!3個讓你當個好命女人的秘訣,關鍵竟是說話? 於 www.bella.tw -

#2.歐洲“貴婦裙”老照片:看似光鮮亮麗的背後,卻有不為人知的心酸

無論東西方,古代女人只穿裙子不穿褲子,中國古代女人穿裙子是為了避免 ... 腰越細越好,有的人腰沒那麼細,她們就會動用「束腰帶」來勒緊自己的腰。 於 daydaynews.cc -

#3.好命面相男在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

好命 、苦命面相特徵大解析!女人我最大20201027 (完整版)2020年10月27日· 訂閱女人我最大YouTube頻道▻https://bit.ly/30LtHeY♥女大APP 立即下載▻https . 於 babygoretro.com -

#4.女人戴粗黃金項鍊為什麼這麼難看 - 優幫助

我覺得女生帶細一點的好看,而且搭配起來也比較方便,女生戴太粗給人感覺不好,好像是在“嗮命”如果你是結婚了的就選擇粗的把,不過配衣服隨時可以戴就選擇 ... 於 www.uhelp.cc -

#5.從眉毛看一個人的健康、財運、個性、愛情…太準了! | 面相

男人桃花眉:(柳條眉,眉形細細長長,兩頭向下彎曲像柳條枝一般)又名「春心眉」生性風流好色,頭腦反映敏捷,應付女人頗有一手。 男人細彎眉:男女之間 ... 於 www.ntdtv.com -

#6.【吸引力法則】如果怎麼許願「關係都沒變好」!那就表示你該 ...

用這方向許願,宇宙才能為你安排,你可以列出所有你想要的條件,越細越好。 曾經有個女人,希望她的丈夫變成某個特定的形象,但怎麼許願都無法成真。 於 whitecherry2019.com -

#7.什麼面相女人天生好命,富貴命女人 - 壹讀

什麼面相女人天生好命,富貴命女人1、骨細肉滑女人女人天生的小骨骼,也就是臉 ... 左右鼻翼相襯,若能如此,不但財富越來越多,你的人緣也越來越好。 於 read01.com -

#8.腦筋急轉彎3600題

0248—每個懷孕的女人都常常會去想像孩子未來的長相,為什麼只有阿美例外答案:她到現在還沒有想起來 ... 1070—什麼東西越長越細越難過,越短越越粗越好過答案:獨木橋. 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#9.健康瘦小腿雙腿過細影響壽命 - 知識網

同樣的道理,腿也並不是越細越好,過細的腿不僅會為美麗減分, ... 大學的研究人員卻發現,在其他身體條件相似的情況下,一個人“腿越細,命越短”。 於 www.qwiki.pub -

#10.根據女人的面相看命運 - 神卜網

2016年12月8日 — 女人的臀大且上翹,性欲和生殖能力都會很強;女人的腰越細越柔軟,越是妩媚、 ... 故而人中也有「壽堂」之喻,聰明加上高壽,夫榮子孝,才是好命。 於 www.3322.online -

#11.好命女人面相的特征都是哪些 - 福缘殿

天生好命的女人面相1、眉骨平抑的女人眉骨代表了女人的欲望,眉骨高凸的女人,一生向上追求,贪心与执着心重,结果会一无所获;眉骨低凹的女人个性阴沉, ... 於 www.fuyuandian.com -

#12.哪位大師能幫忙看看手相,命運,婚姻,小孩,健康解釋越祥 ...

哪位大師能幫忙看看手相,命運,婚姻,小孩,健康解釋越祥細越好!謝謝! ... 太貪了,給你體驗準不準還行,越算白卦命越薄,對你不好. 於 www.doknow.pub -

#13.女生掌相17大全「掌紋定富貴」 麥玲玲:手小有少奶命

看女生掌相除了手掌紋路外,還可以從那些位置? 女生掌相原來除了看手掌紋路之外,也可從手的感覺及... 詳情請看 。 如何可以得知女生有沒有少奶奶命? 如果手小的話就有少奶奶命。 於 www.sundaymore.com -

#14.暴牧女王第187章夢回唐朝公會 - 半夏小說

水澤木蘭的話音落下後,會議室里沉默了半晌,最後彎弓要你命才將事情的大概說了 ... 飯睡覺覺耳邊說道︰“給我那個輝煌的全部資料,還有他身邊的那個女人,越細越好。 於 www.banxia.co -

#15.女人的福氣,看臉就可以知道大概,臉大的女人,命最好!

【精華版】女人XX越細越好命!天生來享福的手面相特徵- MP3 Download Free. user-count 命運好好玩官方頻道. user-count 1,048,697. user-count 4:59. 於 mp3download.to -

#16.肉毒桿菌 - tags

Paul Michael Peloso博士建議患者,最好與醫生討論其餘的治療方法,例如服用阿斯匹 ... 施打劑量並溝通期望效果,千萬不可盲目追求越細越好,導致破壞完美的身材比例。 於 www.uho.com.tw -

#17.女人越細越好命在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

提供女人越細越好命相關PTT/Dcard文章,想要了解更多好痣位置、手細好命、好痣面相有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園提供您完整相關訊息. 於 neon-pet.com -

#18.【牛肉羅宋湯食譜】台式羅宋湯,做法尚天然不用番茄醬

洋蔥要先切塊,最外面一層比較硬的要剝掉,再切細條,切得越細越好,. 如果不想哭得那麼傷心,先把洋蔥冰個幾小時就好多了。 放一大塊奶油 ... 於 isky.life -

#19.抽脂藝術家,自體脂肪雕塑藝術家,前藝術家整形外科診所院長

瘦不是越細越好,更要兼顧比例和曲線,才能瘦得好看!想要享受纖細又不擔心併發症,「抽脂體雕」是你的最佳選擇! 上個月筆者參加一個醫學會.會中有一個醫師上台報告, ... 於 www.everyouth-plastic-clinic.com.tw -

#20.老人都說頭髮多的女人命苦是真的嗎? - 小熊問答

我以前覺得頭髮多冼起來麻煩,希望掉一點好打理,年齡越大越覺得頭髮多是好事。不怕掉髮,頭髮隨便一紮都很漂亮。 命苦我也沒感覺,雖然人生有很多小風浪 ... 於 bearask.com -

#21.與食品科學有關的成語 - 少問網

糧食舂得越精越好,肉切得越細越好. ... 食不厭精,膾不厭細。” 例句:“割不正不食”這是他老先生的古板規矩,但“食不厭精,由中國女人的腳… 於 lossj.com -

#22.這麼多年感情,分手多月,她可以跟相親一月男人訂婚 - 我樂網

可以通過你的好朋友或你男朋友的好朋友,為你瞭解一下他的真實想法。 ... 還去找那女的談什麼,你應該感謝那女人是她的出現讓你看清這就一賤男。 於 www.vole.pub -

#23.一盒不起眼的「螺子黛」竟成功讓甄嬛翻身?還受到後宮嬪妃們 ...

大火燒約30分鐘,接著改用文火慢煨,約1晝夜後,把藥取出,見其色白細膩,堪稱上乘。涼透,瓷研鉢中研細,過篩再研,越細越好。用瓷瓶裝好備用。 於 inmywordz.com -

#24.天生好命,面相上什麽女人最受寵? - 媽媽經

女人 天生受寵也不是奇怪的事情,女人善解人意,從哪一方面,女人都是最會平撫別人的心,又怎麽可能不討別人的寵愛呢?但是也不是所有的女人天生就受寵 ... 於 m.mamaclub.com -

#25.體相看福氣!女人大富大貴的10 種體相都整理出來了!男人遇 ...

大多數人們認為手指越細長越好看。 一個女人如果擁有纖細修長的手指,財運通常不會太差,. 不用太過操心就能過上好日子。 於 www.cmoney.tw -

#26.從「毛相」看健康!新創圈國師簡少年曝「這6 種眉型」快去看 ...

頭髮要細、軟、黑、亮,這樣就富貴. 綜合來看,其實頭髮也是跟眉毛一樣,越細越好,越軟越好,這樣的人就比較冷靜, ... 於 www.upmedia.mg -

#27.新竹縣立博愛國中一 一學年度國文領域社群研討會會議紀錄

材料選的越細越好,如此才能透出獨特的生命. 情調。另外,取材要內、外兼顧,要使外在的觸發與內心的沉痛能. 交融在一起,才能引發讀者的共鳴。 於 eb1.hcc.edu.tw -

#28.現代纏足- 高跟鞋的文化迷思 - 修平科技大學

然而,高跟鞋在1800 年代晚期以女人專屬之姿,再度登上流行的舞台。(7) ϗ 高跟鞋的亞洲旋風 ... 高跟鞋越細越好,越高越好,這是高跟鞋戀物者的一致看法。現在,舉凡. 於 ir.hust.edu.tw -

#29.掉髮年輕化!女壓力大髮際線漸寬醫:有這情況要注意

方心禹也提醒,民間俗稱「女生頭髮越細越好命」,其實不然,如果發現頭髮開始變得更細且容易斷裂,且每日掉髮量增加,其實就可能是禿頭前兆,應該要 ... 於 style.yahoo.com.tw -

#30.原來旺夫的女人都長這樣哦!哪種身材的女人命最好!人類腿越 ...

人類腿越細壽命越短!女人面相暗藏吉凶玄機!淺談“夫妻相”. 一、 ... 於 q2835.pixnet.net -

#31.減重|相關文章 - 元氣網- 聯合報

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹建議,「女生頭髮越細越好命」可能是禿頭 ... 每天爬山運動,汗流浹背,消耗許多熱量,應該可以維持固定體態,但是女人最在意的 ... 於 health.udn.com -

#32.好命女人9種面相大揭密!「這3特徵」貴人運爆棚 - Tvbs新聞

骨細指的是骨骼較纖細、身材勻稱,肉滑則是皮膚光滑有彈性,以白話來說其實就是身材姣好、細皮嫩肉,符合這點的人就是天生運氣好,做什麼都很順利。 於 news.tvbs.com.tw -

#33.吃剩的橘子皮扔盆里,花像吃了興奮劑,長瘋了! - 希望之声

製作方法:. 1、首先將橘子皮剝下來,剁碎,越細越好,這樣腐熟的時間能夠短一些。 2、將碎橘皮裝進塑料瓶 ... 於 www.soundofhope.org -

#34.經期這一物泡水有奇效飲食注意七件事 - 生活網

柚子皮切小細絲,越細越好。把柚子肉和柚子皮細絲放到無油的煮鍋裡,加入冰糖和一碗清水先大火把糖煮化,再小火煮一小時左右,直到粘稠。 於 www.lifi.wiki -

#35.這十二種面相的女人註定好命!娶到他們一生富貴!對照一下你 ...

現如今這個社會越來越現實,很多女人就是衝著錢去結婚,然而賢良淑德的女子也不在少數。其實女子除了賢惠之外如果能夠旺夫就更好了,都說面相與命運是相互聯繫的,那麼 ... 於 ezvivi2.com -

#36.古代歐洲女人為了美麗對自己能夠有多殘忍?

法式緊身衣是一種束腰,從乳房之下緊緊勒到胃部,女人甘願受苦,愚蠢地為了擁有西班牙式的苗條身材,綁緊勒 ... 於是,“腰部越細越好”成為了當時女性無上的審美標準。 於 www.zixundingzhi.com -

#37.攝政冷王悄醫妃第三十四章引流之術 - 湯圓小說

“麻煩您命人取來,並且研磨,越細越好。” “研磨?為何要這樣做?”院判不解,艾草隻是用來驅蟲的, ... 於 www.abc-talks.com -

#38.鏡花緣/第027回- 维基文库,自由的图书馆

多九公道:「唐兄不過偶爾受些暑氣,只消嗅些平安散就好了。 ... 滑石肆錢、煆石膏貳兩、大赤金箔拾張,共碾細末,越細越好,瓷瓶收貯,不可透氣。 於 zh.m.wikisource.org -

#39.【精華版】天生人美命不美感情債爛桃花手面相Download ...

【精華版】天生人美命不美感情債爛桃花手面相Download Video 3gp Mp4 dan mp3 convert - 容易 ... 算命好好玩! ... 【精華版】女人XX越細越好命! 於 wp.metrolagu.ru -

#40.彰化-2013鹿港小吃節| 好食鹿港x 讀鹿行旅 - 多肉動物- 痞客邦

2013鹿港小吃節| 好食鹿港x 讀鹿行旅主辦單位:彰化縣政府好食鹿港FB活動專 ... 麵線糖就是越拉越長,越長越細越柔,入口即化。 於 sunyat.pixnet.net -

#41.亂壁_*城著_第84章聲東擊西 - 稷下書院

我可是比瑾更懂女人心哦! ... “我要她所有的資料,越多越好、越細越好、越快越好! ... 我有些狐疑的湊近了些,盯著他一番細細的大量,腦袋卻始終是一片空白! 於 www.novel543.com -

#42.析論黃永武教授「言而有據」的散文寫作- 特色

教育制度一變再變,教人措手不及;學科越分越細,. 越細越專,「能不能」的現象,與日俱深。 ... 比女字少一撇,所以把不成樣的女人叫「七」!後來引申為不像. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#43.廣東歇後語

... 上好沉香當爛柴:唔識貨屎坑石頭:又臭又硬香蕉樹影:粗枝大葉跑馬射蚊須:十分眇茫冇檳榔嚼唔出汁:事出有因蓊菜文章:半通不通茶樓搬家:另起爐灶指天椒:越細越 ... 於 www.raymond-lai.com -

#44.微肉的女人更好命符合4特徵注定幸福一輩子- 運勢- 中時新聞網

細 腿固然令人賞心悅目,但其實腿上有肉的女人往往福氣好,她們心態樂觀,處事隨和,感情道路上無風無雨,婚後幸福甜蜜。但是要注意,如果是因肥胖身形而 ... 於 www.chinatimes.com -

#45.女人好命的特徵,有這面相的女人都好命! - iFuun

好命 的女人一定要懂得珍惜,對於女性來說,前半生是在娘家,後半生是在婆家,所以,旺夫的女人是最受歡迎的,那麼,什麼樣的女人命才是最好的呢,感興趣的朋... 於 www.ifuun.com -

#46.面相準嗎ptt的推薦與評價,PTT、MOBILE01、DCARD

各位肥宅晚上好啊古人曰: 人呆看臉就知道(台語) 那麼各位鄉民覺得面相學準嗎? ... 提供手面相相關PTT/Dcard文章,想要了解更多貝克宇面相、女人越細越好... tw ... 於 culture.mediatagtw.com -

#47.【精華版】女人XX越細越好命!天生來享福的手面相特徵

如何好命- 是妳有好父母、有好老公,有了「別人」就能打包票妳一生好命、幸福?「好運」或許是天生的,但真正的「好命」靠的還是妳後天的努力。 於 video.todohealth.com -

#48.管家王︳容易鼻敏感冷氣宜裝空氣濾網專家拆解揀濾網迷思【附 ...

... 勤清潔家居也未必能完全消除,故容易鼻敏感人士適宜在冷氣機及空氣清新機加裝濾網,但濾網是否越厚越好? ... Q. 濾網越厚越好,網孔越細越好? 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#49.日本藤素|必利勁|犀利士|威而鋼|樂威壯 - Titan GEL功效

伊能靜秦昊深夜現身路邊小店,大談婚姻之道,稱撒嬌女人最好命近日,伊能靜在 ... “我們的看法是工業化時代分工越細越能產生效率,網絡時代越能融合越能產生新效益。 於 www.hhjcpa.com -

#50.古代歐洲和日本的畸形審美觀,比裹小腳更可怕 - 雪花新闻

... 勒得很緊,每天都要累,是越細越好,那時的女人拼的就是腰細,因爲本身腰部越細,越能體現出上圍的豐滿,以及臀部的性感,很多女人拼了命的束腰。 於 www.xuehua.us -

#51.淨心誡觀第九十七集 - 關於我們

一直沒有數到那個位你比如你數二十好了那麼數二十相對你要你不能打妄想的那個時間-相對就要多一 ... 注意哦粗才能修啊-乖乖你以為說細就細是越細越好-是不是這樣子啊? 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#52.掌心出現十字竟暗示這事- 健康專區 - 歐巴風

智慧線越細越好,細的話代表人比較聰明,指揮線的起點和生命線相同,向着 ... 多,不拘小節,不會在意太多的細節,只關心全局,具有領導才能,好命。 於 www.oubafeng.com -

#53.越會花錢的女人越有錢 - 多學網

越會花錢的女人越有錢,1樓匿名使用者工作後她第一次代表公司開會,穿了普通的職業裝,扎著馬尾,連妝都沒怎麼化。 ... 人家有背景,好命的. 於 www.knowmore.cc -

#54.天生好命的女人面相大解讀 - 星座

女性的鼻子,要配合五個大小適宜,鼻樑正直,隆有肉,潤澤飽滿,不太高也不低,不抑鼻(漏財),準頭圓(鼻頭),左右鼻翼相襯,若能如此,不但財富越來越多,你的人緣也越 ... 於 dr.itsfun.com.tw -

#55.掌心出現十字竟暗示這事 - 爵士範

智慧線越細越好,細的話代表人比較聰明,指揮線的起點和生命線相同,向著下 ... 不拘小節,不會在意太多的細節,只關心全域性,具有領導才能,好命。 於 m.jueshifan.com -

#56.命運好好玩官方頻道

【命運好好玩大師群】 ※黃友輔老師手面相、八字、擇日、生肖命格、測字占卜、易經占卜※張盛舒老師紫微斗數※陳冠宇老師風水學※吳美玲 ... 【精華版】女人XX越細越好命! 於 eravideo004.ruplayers.com -

#57.是不是現在越懂事的女生越不被別人珍惜? - 愛生活

老公在我之前相親相了一個,見面家裡人覺得好就直接給了彩禮,(他們那裡都 ... 都說會撒嬌的女人更好命,生活中往往會這樣,說出來讓男人知道自己的 ... 於 twlife.cc -

#58.女人這5個地方「越大」,越有富貴相,尤其第3個,天生旺夫命!

而腿部太細的女性,就沒有這樣的好命,心理素質太弱,致使不能享用日子的美妙。並且腿粗的女人還頗具有旺夫的本事,這輩子能夠憑藉自己努力使得丈夫由 ... 於 ppfocus.com -

#59.女人就要掌握自己的命運!這「三個特徵」越「好命」的 ... - 讀讀

「自己非常的苦命,嫁給了一個沒出息的渣男」。 有很多不幸的女人都認為,那些得到幸福的女人,都是因為天生的命好。 而自己就是因為命不 ... 於 www.readthis.one -

#60.好命女人特徵在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

【精華版】女人XX越細越好命!天生來享福的手面相特徵- YouTube2019年9月8日· 湯老師分享四款吉星相,出一張嘴就可以幸福過日子!【2019.08.19 傳奇富豪啟示錄】完整版請.. 於 culturekr.com -

#61.還有兩天就要有一個特備重要的約會,但是眉心突然長了一顆痘 ...

才17,有多大事要天天熬夜啊,如果不是必須的最好還是不要熬夜了。 ... 阿司匹林藥片要磨得很細,越細越好,否則擦在臉上會覺疼痛。 於 www.guge.pub -

#62.5種女人「天生最好命」!聰明又旺夫 - 佛說生活

頭髮色黑,髮質較細偏軟的女人, 一般腎氣比較足,精力比較充沛, 這種女人一般身體比較好,生育能力比較強, 生養的孩子一般 ... 於 bud.healthdaily.tw -

#63.女人眉骨高命好不好,女人眉骨突出面相到底好不好 - 極客派

楊千嬅:大笑姑婆楊千嬅表面上看似粗心大意,但從她幼細的眉毛,兼眉清見底的觀察所知,她實際上是個心思很細密的人,頭腦清晰心水清,有頗強的分析能力及反應快 ... 於 www.jipai.cc -

#64.其實腿不是越細越好看,瞧瞧楊超越這“多肉腿”,直男就愛這一款

出道至今兩年的楊超越人氣越來越高,因此每次現身出鏡的時候,她總會引起不少網友們的關注,就連穿搭造型也是很符合年輕人的審美。最近她現身機場的時候就秀出了“多肉 ... 於 inewsdb.com -

#65.舊同事(粵語版) - 短篇成人情色小說

D女波越細越想突出自己對野,越大越唔想俾人知,不過未撲之前都唔知甘大波,因平時衣著都會遮下對大波。識好耐,我好想追,但我好怕被人拒絕,因我樣衰兼口臭,所以 ... 於 blog.xbookcn.com -

#66.【精華版】女人XX越細越好命!天生來享福的手面相特徵

湯老師分享四款吉星相,出一張嘴就可以幸福過日子!【2019.08.19 傳奇富豪啟示錄】完整版請點▷▷https://youtu.be/9mMSQN1ZN5o精華版請 ... 於 www.youtube.com -

#67.營長的除靈方法 肆 - Google 圖書結果

「我倒覺得讓他查越細越好。」孫士銘說,說完嘴角露一抹笑。「但孫震現在查的這事情,如果查再細點,恐怕那事情不好瞞。」留了面子。畢竟你要再跟以前一樣跟他硬碰硬, ... 於 books.google.com.tw -

#68.美妻淫妓系列f9614075 dmm

而妻子一向是個愛面子的女人,每次在家中跟我做愛時,她連我的動作幅度都嚴加控制,以防肚皮相擊 ... 我說,"你要講得越細越好,你就算幫我一個忙吧。 於 www.jav321.com -

#69.女人越細越好命、富貴命意思、好命女特質在PTT/mobile01 ...

在女人越細越好命這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者sony577也提到健康網》喝蔓越莓汁改善尿道發炎? 研究:預防勝於治療2021/10/15 18:31 〔健康頻道/綜合報導〕 ... 於 invest.reviewiki.com -

#70.餐桌上的宋朝 - 城邦讀書花園

放下面具,好好享受一頓美食吧,人生是如此短暫! /斫膾是個技術活孔子很講究飲食,他說要「食不厭精,膾不厭細」。可見,魚膾切得越細越好。唐代的《酉陽雜俎》記載:「 ... 於 www.cite.com.tw -

#71.從頭髮上看命運!(僅供參考 - 愛傳說

瘦人不宜留長發,這樣人的運程才會越走越好。 ... 人,善於利用貧苦人為他出力幫忙,愛施捨小恩小惠;主意多,性慾強,主多妻,易受女人吸引;子女女 ... 於 insanity.pixnet.net -

#72.怎樣催旺女人的桃花運,怎麼催旺“桃花運”?

怎樣催旺女人的桃花運,怎麼催旺“桃花運”? · 1、紅繩不宜選細小型,皆因紅繩為陽,陽主動,代表陽氣動起。 · 2、將紅繩放於盛有鹽水的碗中,鹽為眾口之味, ... 於 www.locks.wiki -

#73.打破條紋衣4個迷思最強條紋趨勢穿搭守則 - ET Fashion

他安排大約20人觀看超過200對身穿直橫條服裝女人的對比圖,比較她們的身材 ... 條紋越細越密能在視覺上顯瘦,當然在視覺疲勞的作用下,彩度明度都會 ... 於 fashion.ettoday.net -

#74.今年不勒一下脖子嗎?2D到3D女星都愛的時髦單品!Choker頸 ...

相信有很多讀者都是懶癌的患者,出門根本只想穿件tshirt了事,難道懶的女人就不能美 ... 低領款的上衣來搭配,拉長你的頸部線條,頸鍊的選擇也要避免粗款,越細越好。 於 www.marieclaire.com.tw -

#75.誥命夫人`恭人等那些女人的品級是怎麼回事? - 小鹿問答

... 一至五品官員授以誥命,六至九品授以敕命,夫人從夫品級,故世有“誥命夫人”之說. ... 而六品以下的官員所得到的則被稱為敕命。 ... 越細越好。 於 deerask.com -

#76.頭髮稀疏的女人面相學絕對能旺夫嗎 - PTT新聞

頭髮稀少勞碌命這類人的性格非常溫和,他們對身邊的人很友善,就像是人際關係中的獨生子,給周圍的人帶來溫暖的同時,也讓他們收穫了好人緣,這樣的人總是 ... 於 pttnews.cc -

#77.金庸《天龍八部五》- 好讀

說著和另一個女人襝衽行禮,和旁人略一招呼,上馬而去。 ... 他說著轉身走入廚房,取過兩塊木柴,出來交給朱丹臣,道:﹁朱兄弟,把木柴弄成木屑,越細越好。 於 haodoo.net -

#78.人生從來不公平?分析「好命女」的面相特徵 - ELLE HK

若女命這個部位飽滿開闊,沒有痣、疤或雜毛,代表可跟經濟條件不錯的男生成婚,日後居住環境上佳,婚後生活美滿。 女人多就有是非八卦?易招小人的女生 ... 於 www.elle.com.hk -

#79.鏡花緣-->第二十六回遇強梁義女怀德遭大厄靈魚報恩

即命水手打听,原來也是家鄉貨船,因在大洋遭風,船只打坏,所以啼哭。 ... 三錢,滑石肆錢,段石膏貳兩,大赤金箔肆拾張,共碾細末,越細越好,磁瓶收貯,不可透气。 於 www.millionbook.net -

#80.[工商時間] 眼線是女人的好朋友 婕洛妮絲咖啡糖霜旋轉眼線柔 ...

[工商時間] 眼線是女人的好朋友♥ 婕洛妮絲咖啡糖霜旋轉眼線柔膠筆 ... 下眼線的部分交給S05金燦棕--卡布奇諾眼尾的部分稍粗~越往眼頭越細越貼近黏膜. 於 wupeiyu.pixnet.net -

#81.命運好好玩粉絲團के और वीडियो

嗯. 齁皮膚越細緻的女人呢, 它代表它越好命, 為什麼? 因為它會懂得調服他自己的心性, 而且呢, 皮膚呢, 所謂細緻就是說, 它毛孔呢一定要越細越好, 重點是呢 ... 於 hi-in.facebook.com -

#82.項鍊到底是粗的好看還是細的還看呢 - 百知網

感覺女人戴什麼樣的都不好看,項鍊並不能修飾一個人的氣質,反而顯得特 ... 越細越精緻,女人當然是帶細的,男人的話可以帶粗一點的,早上我還看到 ... 於 www.8888.wiki -

#83.細越

藍之輔Vs 細越竜之介Rannosuke Vs Ryunosuke Hosokoshi 2022 4 2 RISE ELDRD 2022 OFFICIAL ... 精華版女人XX越細越好命天生來享福的手面相特徵. 於 www.filkhabr.com -

#84.黃瑽寧:打疫苗怎樣才不痛? - 親子天下

又到了接種流感疫苗的季節,該如何打針才能有效減少疼痛呢?以下歸納出幾種有效的減痛方法,讓打疫苗減痛的友善醫療,從速戰速決免回抽開始。 於 www.parenting.com.tw -

#85.眉尾上揚男人面相 - 解夢佬

3. 男人眉毛很粗說明了什麼呢? 生活中女人的眉毛當然是越細越好了,有時候太粗了,她們還會特意去給修整一番。 於 www.jiemenglao.com -

#86.十六種嘴唇面相圖文分析 - GetIt01

疾厄宮,山根下到鼻尖上,也就是鼻樑的位置屬於疾厄宮,如有橫紋或痣不好,那樣既 ... 在面相中,頭髮越軟越好,越細越好,頭髮粗的男人是辛苦命,頭髮粗的女人克夫。 於 www.getit01.com -

#87.妳是不是好命的姨太太呢? @ 玆心閣命相風水開運達人 - 隨意窩

女人 們,不要想太多,這只不過是跟面相有關係而已,哪種面相受男人疼愛是早就決定好的了,如果你沒有具備下面這種好命細姨的面相,建議你也不要當狐狸精了,當人家細姨 ... 於 blog.xuite.net -

#88.23818-0.txt - Project Gutenberg

那知這些女人因搽脂粉反覺醜陋,都不肯買,倒是要買書的甚多。 ... 壹錢、火硝參錢、滑石肆錢、煆石膏貳兩、大赤金箔拾張,共碾細末,越細越好,瓷瓶收貯,不可透氣。 於 www.gutenberg.org -

#89.女人有這幾種特徵,說明一生好命,快來看看你有沒有??

長有櫻桃小口的女生向來都是大家喜愛的對象,從面相上來說,有這種嘴型的人再加上嘴細紅唇、唇形端正,這類女人在生活中的運勢大都很好,人緣旺相,旺夫 ... 於 kknews.cc -

#90.2022女人越細越好命-星座命盤民俗禁忌資訊,精選在PTT ...

2022女人越細越好命-星座命盤民俗禁忌資訊,精選在PTT/MOBILE01討論議題,找女人越細越好命,命格注定好命的女人,皮膚白好命,女人好命面相在Facebook社 ... 於 culture.gotokeyword.com -

#91.女人越活越好跡象的經典美文- 開心樂園 - 女友組

如今,不再是“父母之命,媒妁之言”就能定下一門親事,自此嫁作他人婦。 如今,婚嫁自由,不再由父母一 ... 於 m.nvyouzu.com -

#92.掌心出現十字竟暗示這事 - 男爵風

智慧線越細越好,細的話代表人比較聰明,指揮線的起點和生命線相同,向着 ... 多,不拘小節,不會在意太多的細節,只關心全局,具有領導才能,好命。 於 www.nanjuefeng.com -

#93.天生就好運!命理師揭好命女「5特質」 這樣做容易嫁好尪

骨相面相雖說天生已注定,但沈嶸說:「我也看過很多女性非常精進自己修心修德而越來越好命,即使先天不足也可以靠後天培養,成為好命女人首重心念要 ... 於 star.setn.com