學術形式主義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LiliaMoritzSchwarcz寫的 巴西:被殖民掠奪的熱帶天堂,以狂歡掩飾創傷的森巴王國 和PierreBourdieu的 馬內的象徵革命:藝術場域的誕生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站形式主义及其根源- 博文精粹也說明:形式主义 方法论的特征,是以文艺形式为核心,追求文艺的形式结构,把文艺 ... 主义,如一些形式主义的学术流派等,我们可提倡自由生长和规范发展。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和群學所出版 。

國立臺灣藝術大學 音樂學系 呂淑玲所指導 郭愛丹的 布拉姆斯《大學慶典序曲》與《悲劇序曲》之探究與指揮詮釋 (2021),提出學術形式主義關鍵因素是什麼,來自於布拉姆斯悲劇序曲、序曲、大學慶典序曲、悲劇序曲。

而第二篇論文國立雲林科技大學 設計學研究所 范國光所指導 周穎的 羅蘭·巴特符號思維啟示下仿古街區的路徑發展研究—以鹽鎮水街為例 (2021),提出因為有 仿古街區、符號學、路徑發展、羅蘭巴特、地方人的重點而找出了 學術形式主義的解答。

最後網站形式主義- 指在藝術、文學、與哲學上 - 中文百科知識則補充:大衛·希爾伯特 學術方法:著重於使用符號、標記、或一些規則,去令得出來的結果與實驗或其他計算的方法相同的行為,也可以稱為“形式主義”。這些標記和規則 ...

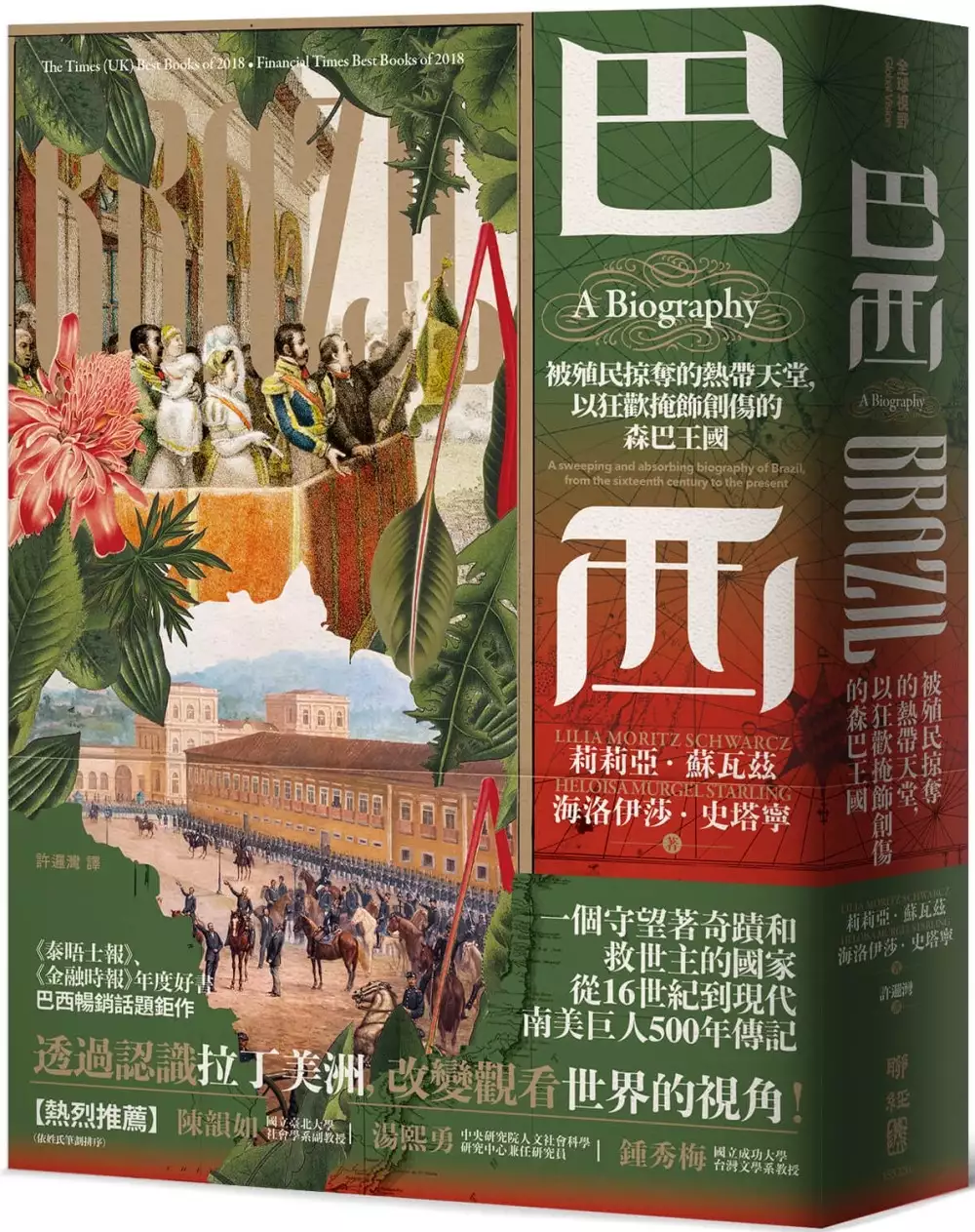

巴西:被殖民掠奪的熱帶天堂,以狂歡掩飾創傷的森巴王國

為了解決學術形式主義 的問題,作者LiliaMoritzSchwarcz 這樣論述:

巴西國內暢銷話題鉅作 《泰晤士報》、《金融時報》年度好書 透過認識拉丁美洲,改變觀看世界的視角! 巴西,世界第五大國、拉美最大經濟體, 以足球、咖啡、嘉年華聞名於世, 它是熱情舞動著森巴的南美巨人, 卻也是飽受殖民暴力創傷的混血兒。 奴隸制帶來的遺毒滲透其文化基因,成為民主發展的絆腳石, 使它成為一位步履維艱的巨人…… 一個守望著奇蹟和救世主的國家, 從16世紀到現代,南美巨人500年傳記 巴西名列金磚五國之一,物產豐沛,經濟成長備受矚目,然而,它也是一個充滿矛盾的國家:龐大的天然資源與積重難返的腐敗;非比尋常的財富與赤貧;美麗的沙灘與暴力蹂躪的貧民窟。巴西展現無

與倫比的壯麗和雄偉,也目擊最可怕的殘暴統治。對白種殖民者而言,巴西的機會似乎永無止境;對移入的黑奴而言,巴西是人間煉獄。在外人的想像中,巴西是耀眼、富有魅力的地方,然而大部分面向仍然不為人知。 本書是不同凡響的嘗試,由兩位首屈一指的巴西女性學者執筆,是結合歷史、人類學、政治學和經濟學,具原創性的學術研究,描繪巴西豐富、混雜而戲劇性的歷史,重新建構這個國族史詩般的故事,呈現這個幅員遼闊的國家,自歐洲人於16世紀抵達並展開殖民,至21世紀為民主而奮戰,所面臨各種勢不可擋的多元化與艱鉅任務。而巴西迄今尚未完成這些任務,仍處於嚴酷的試煉中。 獲獎紀錄 《泰晤士報》2018年度好書

《金融時報》2018年度好書 國內專家推薦 陳韻如(國立臺北大學社會學系副教授) 湯熙勇(中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員) 鍾秀梅(國立成功大學台灣文學系教授) (依姓氏筆劃排序) 在外人看來巴西這國家是如此複雜、矛盾:擁有豐富的天然資源,卻也有聞名世界的貧民窟;伴隨著熱情的嘉年華會是冷酷的犯罪暴力;有最先進的憲法和完善的選舉制度,但政治卻無法穩定。今日的巴西仍舊是個充滿魅力的謎題。 本書作者,兩位知名的歷史學家強調歷史並非線性式發展,巴西歷史更不可能如此。她們描繪的巴西經歷過殖民時期的經濟開發,獨立後的君王體制,然後度過了獨裁政權,在進入民

主化和經濟發展之後,卻又陷入政府貪汙,民眾抗議的亂象。 有別於過往的書寫方式,本書透過多元的人物和聲音敘述巴西人的集體故事,更指出影響這個國家的重大決策、各項計畫之間的矛盾,以及所帶來的歷史轉折。這是一本史料豐富,而且相當有趣的讀本,讓遠在臺灣的讀者更了解巴西,也拉近了臺灣與拉美的距離。——陳韻如(國立臺北大學社會學系兼任副教授) 巴西的種族混合形象塑造過程中,不能不提華人的角色,雖然人數不多,卻是具有某種意義的族群。十九世紀初期,華人攜帶了茶葉栽種的技術,首次受邀進入位於南美洲的巴西,可惜因土壤及氣候不適,未能順利開展。一九六○年代,為開發巴西廣大的土地,巴西政府向包括臺灣在內的

東亞國家公開招聘移民,掀起臺灣民眾移民巴西的熱潮。在不同種族參與巴西多元性的農業發展及經貿活動中,臺灣移民的貢獻是相當具體的,包括菇類的生產等。臺灣移民已經成為今日巴西多族群中的一分子。——湯熙勇(中央研究院人文社會科學研究中心兼任研究員) 這是一部巴西人的史記;追溯了五個世紀香料、糖業和金屬稀有物奴隸殖民制的悲慘歷史。如此的歷史物質主義,不僅形塑了巴西種族主義的建構,也確定了命定的階級社會關係。儘管巴西人民經歷過眾多「熱帶起義」式的反體制運動,然而,「包法利主義」的民族執念,一而再地讓世襲主義、政治庇護和任人唯親統治集團繼續侵蝕人民民主。不禁要問,這部巴西歷史,不也是眾多第三世界的歷

史嗎?——鍾秀梅(國立成功大學臺灣文學系教授) 媒體讚譽 令人回味無窮……蘇瓦茲與史塔寧採用她們所謂的傳記手法,試圖說出巴西人世世代代的集體故事……她們敏銳的洞察力,對殖民地時期與帝國時期的巴西,勾起無限回憶……豐富且趣味盎然。 ──派翠克.威爾肯(Patrick Wilcken),《泰晤士報文學增刊》 本書是不經官方授權的傳記,關於一個名叫巴西的複雜角色。作者將這個角色各種不同的面貌很巧妙地結合在一起,這個角色的形成和轉變已超過五百年,而且顯然仍然在發展中。──鮑里斯.福斯托(Boris Fausto),《巴西簡史》作者 深思熟慮且深刻的旅程,探究巴西的靈魂……

的確,從本書浮現的巴西,是一種新奇有趣、錯綜複雜、五彩繽紛、自相矛盾且充滿挑戰的有機體;與其說它是政治、文化、與地理的實體,不如說它比較像是活靈活現的人物。──勞倫蒂諾.戈梅斯(Laurentino Gomes),《聖保羅頁報》 有一段時日,我們一直很需要一部詳盡的巴西史,細緻入微、扎根於嚴謹的研究;這部作品不僅確認過去五百年的進步,而且在建構完整的社會公民權、政治權與族群公民身分時,坦率處理許多固有的障礙。因此,這兩位最傑出的巴西歷史學家非凡的精心傑作,實際上是很中肯的作品。──肯尼斯.麥克斯韋(Kenneth Maxwell),哈佛大學「大衛洛克菲勒拉丁美洲研究中心」巴西研究計畫創

始人 不拘泥於死板的詮釋法、擺脫文牘主義,不在乎讚美或譴責。這是新穎的詮釋敍述體,具有挑戰性,語言直白,沒有一般的學術術語。讀者會認可這個國家,連同它的光明和黑暗,而且受到鼓舞並參與這個國家的建構冒險。──何塞.穆里洛.德卡瓦略(José Murilo de Carvalho),《靈魂的形成:巴西的共和國意象》作者 扣人心弦且見解獨到……蘇瓦茲與史塔寧的一大優點乃剖析變遷中的種族認同。──傑夫.戴爾(Geoff Dyer),《金融時報》 詳盡且深入的推理……有啟發性、引人入勝,以及首尾一貫的縝密思維。──拉里.羅特(Larry Rohter),《紐約書評》

學術形式主義進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年05月16日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/kP11UYnzbKo

請各網友支持, 課金巴打台

(過數後請標明所支持的節目或主持, 把入數收據WhatApps 至 : 94515353 )

- 恒生 348 351289 882

- 中銀 012 885 1 086914 9

( 戶口名: Leung Wai in Tammy)

- 轉數快FPS 3204757

- PayMe 94515353

- Paypal : [email protected]

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

----------------------

明報社評

反修例風暴一周年在即,監警會公布「審視報告」,全文逾千頁,內容雖有觸及6‧12、7‧21、8‧31等重大事件,可是對於一些最惹爭議的問題,包括警方執法有否過度使用武力、處理元朗襲擊事件有否失職,乃至示威暴力「有某種形式的組織」等,全都點到即止,未能符合社會各方的期望。報告提出的52項建議,有些知易行難流於空泛,有些臨場操作可行性存疑,搔不着癢處。監警會沒有調查權力,難以就反修例風暴一系列爭端提出具公信力的說法,政府堅拒設立獨立調查委員會,社會創傷很難癒合。

蘋果頭條

教育局監控之手不斷蔓延,中學文憑試歷史科前日開考,卷一試題要求考生根據資料,解釋是否同意「1900-45年間,日本為中國帶來的利多於弊」,惹來建制派及內地官媒批評,教育局更鐵腕插手,除先發聲明譴責外,局長楊潤雄昨更史無前例要求考評局取消題目,下周會派員到考評局跟進出題及審題機制。民主黨立法會議員許智峯炮轟教育局越權,犧牲一眾學生利益,開干預學術自由壞先例;有議員更指教局此舉令人聯想起文化大革命期間派員進駐機構做法,擔心將「摧毀整個考評制度」。

東方正論

昨日因,今日果。一名參與反修例暴亂而被控暴動罪的年輕男子,昨日被判罪名成立及監禁四年,成為黑暴以來首宗暴動罪成案例。惟事隔近一年才判刑不僅姍姍來遲,是否具有阻嚇力更是令人懷疑。顯而易見,黑手為了煽動年輕人充當爛頭蟀,不惜妖言惑眾摧毀年輕人大好前途,自己則躲在暗角坐享政治紅利。香港要重回正軌,法庭判決必須快而重,更重要的是嚴懲幕後黑手。一味高高舉起輕輕放下,只會令社會萬劫不復。

星島社論

監警會去年七月成立專案組審視反修例大型公眾事件及警方執法行動,審視報告昨日終於出爐,詳述期間六大備受關注事件,共提出五十二項建議。針對當中八月三十一日港鐵太子站「打死人」的傳言,報告指毫無根據,是「超乎尋常的主張」,惟警方、消防處及港鐵在反駁有關主張時反應緩慢,導致謠言不斷發酵。報告又指,當日警方關閉太子站可防止其他示威者入內支援,屬合理做法。

經濟社評

反修例風波爆發至今近一年,監警會昨發表詳細報告回應,在當下的社會氛圍難免惹起爭議;惟望港府認真跟進報告建議,嘗試重建警民、警媒互信,遏止某些一直處心積慮丶不斷意圖重燃街頭衝突、「攬炒」香港的極端人士,加深社會矛盾,好讓本港捉緊大灣區的金融發展機遇,走出新冠肺炎帶來的重重逆境。

監警會昨天發布逾千頁的專題審視報告,聚焦6.12金鐘衝突、7.21元朗事件及8.31太子站等六大爭議,不同政見人士隨後各自表述,像非建制派質疑偏幫警方,實屬預期之內。報告多次指出示威漸次變質、暴力升級,甚至有早期恐怖主義的苗頭,難免令大家警惕,希望避免暴力重臨,變成攬炒。

布拉姆斯《大學慶典序曲》與《悲劇序曲》之探究與指揮詮釋

為了解決學術形式主義 的問題,作者郭愛丹 這樣論述:

德國浪漫樂派作曲家布拉姆斯(Johannes Brahms, 1833-1879),與巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685-1750)、貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)被德國音樂家畢羅(Hans von Bülow, 1830-1894)譽為 「德國三B」。布拉姆斯作品常運用古典樂派嚴謹莊重的音樂形式,融入浪漫樂派寬廣且極富情感的旋律色彩,以及大量「對位」、「模進」、「發展變奏」等創作手法,呈現深沈繁厚的音響織度。作品中高度連貫性、豐富厚重音響效果、具民謠風格旋律特徵等,展現出布拉姆斯除了「具保守樂派的古典主義者」,還融匯古典

與浪漫之精髓,進而走出屬於他個人獨特的風格。布拉姆斯創作涵蓋鋼琴曲、交響曲、室內樂及藝術歌曲等,而管弦樂序曲終其一生僅完成兩部:《大學慶典序曲》(Academic Festival Overture)和《悲劇序曲》(Tragic Overture)。這兩首作品皆為同一年完成,音樂情感性質卻截然不同。《大學慶典序曲》主要運用當時德國學生數首校園歌曲為題材彙編而成,描繪莘莘學子朝氣蓬勃的青春活力;《悲劇序曲》採用悲劇性格強烈的d小調,使用嚴謹奏鳴曲式結構創作。本論文共分為五章。第一章為研究目的、範圍及方法之撰寫;第二章概述作曲家生平、時代風格與序曲概論;第三章與第四章分別論述《大學慶典序曲》及《悲

劇序曲》創作背景、樂曲分析、指揮詮釋及有聲資料之速度與音色探討;第五章為結論。藉由兩部管弦樂作品探討與研究、樂團演練實踐等,深入剖析作曲家傳遞的音樂言語,達到作品真實且完整的詮釋。

馬內的象徵革命:藝術場域的誕生

為了解決學術形式主義 的問題,作者PierreBourdieu 這樣論述:

社會理論大師布迪厄 繼《區分》、《藝術的法則》之後 最重要的「文化社會學」、「作品研究」經典 ★書中附有42張馬內及同時期重要畫家的畫作彩圖,使讀者在鑑賞布迪厄的作品分析時,能夠圖文對照 「藝術是沒有理論的純粹實作。」──涂爾幹 十九世紀下半葉,法國藝術圈正湧現一場寧靜革命。官方支持的學院派繪畫遭受各路新興派別挑戰,包括最具代表性的印象派在內。其中,馬內(Édouard Manet)在「落選者沙龍」展出〈草地上的午餐〉,更為這場藝術運動吹響了號角。自此,人們不再期望藝術要承載宗教或歷史等宏大敘事,而是能更追求技巧與形式。自此,世人對於「何謂繪畫」的觀念起了徹底的轉變

。本書作者、知名社會學家布迪厄,將這種認知及實作上的變革,稱為「象徵革命」。 然而,象徵革命並非一蹴可幾,而是需要眾多條件才能達成。本書首先從「場域」的概念切入,探究革命發生的條件。當時,教育擴張導致學位過剩,連帶改變了創作者的人口結構,讓馬內為首的「異端」能吸納更多支持者。於是,原先被官方壟斷的審美標準,開始弱化並鬆動。另一方面,馬內出身上流社會所養成的「慣習」,以及他日後在沙龍、咖啡廳、畫室累積的社會「資本」,也都是他得以擔綱革命先知的條件。而這恰恰展現出象徵革命的弔詭:革命者往往是擁有優勢的人。 以此,透過分析畫作風格、評論家的論述、行動者的階級屬性,布迪厄從法國繪畫的案例,

見證現代藝術如何誕生。 本書由未完成手稿與課程講稿集結而成,課堂上不時穿插對聽眾來函的回應。因此,即便看似是一部未竟之作,本書反倒更能讓我們窺見這名思想家鍛造概念的過程。 佳句摘錄 ▊論象徵革命 .象徵革命[是]可在其秩序上類比於偉大的宗教革命〔…〕;在這世界觀的革命中而來的是我們各自認知和欣賞的範疇。──克里斯多福.夏勒 .這場著名的「象徵革命」,在大約1870年成功地以自由藝術推翻學院藝術。……在這就是象徵革命者:他完全承繼了一個體系,卻以其所擁有的,操縱其為體系所賦予的而回頭來對抗體系。……在自主領域的先進狀態中,也就是場域中,這是革命唯一的形式。──芭絲卡

.卡薩諾娃 .所謂象徵秩序,建立在社會結構與認知結構的符應上,當象徵秩序斷裂,也就意味著人們關於世界的經驗基礎,以及人們認為理所當然的正統之再現跟著斷裂,〈草地上的午餐〉這幅醜聞之作,乃被視為無意識的分析器:這幅畫迫使隱晦與被抑制的事物表現出來(尤其是透過評論「失望」的反應,這和有教養的公眾對於世界與性事的如何再現的看法有關,涉及他們的感知基模與深層的信仰。) ▊論連續性vs.斷裂 .馬內是在連續性中的斷裂,這是極為重要的:宗教上的斷裂和科學上的重大斷裂,其實都是整合性的斷裂,在斷裂的同時又把斷裂掉的整合進來。 .例如:人們在晚近時期的法國哲學注意到,雖然1950年代是

存在主義極盛的時代,但所有在這之後才逐漸明朗的思潮,也就是1970年代出現的,在1950年代早已存在了,只是還在萌芽或遭壓抑的狀態……單純地區分出連續或不連續,是錯誤的提問。 ▊論(藝術)場域 .這就是場域;其中的行動者擁有差異的、不平等的文學資本的形式,資本的分配結構是不平等的,在場域中有一系列的位置,在不同的位置上,有各自對於文學領域或藝術領域的立場。 .藝術世界如同所有「場域」形式的世界,根植於一個基本信仰,就是幻想(illusio),這樣的信仰主要是必須確定哪些發生在場域中的事是重要的。 .場域從來不是徹底自主的。因為藝術場域持續地依賴著國家、資助……等等。其保

有一種自主性,就是相對於從外部來的事物有一定程度的獨立性……自主的場域有能力折射來自外部的事件,依照其自身的法則對其加以改寫。 .基於場域之間的同源性(homologie)(例如藝術場域和權力場域之間),在一個場域內出現的革命,即使極為特定且受限在該場域,依照著雙效(coup double)的邏輯及場域的同源性,該革命也會從發生革命的場域牽連到其他場域,特別是政治場域。 .對於建立在某種限制額的學院秩序而言,數量的效果是最大的挑戰。超額的生產者以其行動支持革命發動者,尤其是透過異端展覽的組織,瓦解了原本維持學院壟斷的相互強化之信任網絡。這危機正是信任的危機。於是,場域就圍繞著學院端

……以及由畫家學徒與準備成為作家的波希米亞所構成的另一端,在這兩個對立端間漸漸生成。……當藝術家領域不再作為被一個團體控制的階序裝置來運作,投入壟斷藝術正當性這場競爭的場域,就漸漸自我形成。 ▊論馬內的慣習/資本 .馬內表現出來的屬性是同於古猶太教先知一樣的:雖出身於學者階級,他卻有揭發且偏離學院的能耐,使評審團陷入麻煩,不知該把他歸於無能與笨拙,或視他心存惡意想搞顛覆,然而他們看到的卻是欠缺學院的正統性。馬內是法官之子,庫屈賀的學生,怎麼看都是既聰明又有名的,至少在他的同儕中是如此……整個似乎顯示出他維持在布爾喬亞和學院秩序的矛盾性之間。 本書特色 ◆布迪厄為提出文化資本

與場域等聞名概念的學者,其代表作《區分》被國際社會學協會票選為20世紀前六大社會學重要著作。布迪厄發展的概念體系流傳甚廣,在社會學界、人類學界、哲學界、傳播學界、視覺文化研究等領域,都具有高度影響力。 ◆此書堪稱藝術史的翻案之作,不再將馬內歸類於印象派,而是從馬內的出身、人際網絡、畫作風格、與過往時期各畫家的關係等,將馬內定位成自成一格的象徵革命者。 ◆有別於既有的「作品研究」觀點,布迪厄並非單純從外部(如階級位置)定位馬內,也不只從內部(畫作內容)分析,而是融合兩種視角,轉而以場域的概念,主張藝術具有相對自主性,同時剖析馬內離經叛道的慣習,又是如何促成這個新興的場域站穩腳跟。

◆對藝術場域的研究可作為對其他場域的研究之示範,因而有助於讀者瞭解在分化複雜的社會之下,各種專業領域如何運作。 各界迴響 「他的作法不是像紀念碑或不可觸及的傑作般地留存。因他的緣故,我們得以穿透到社會學家工作室的深處,在其中,作者站在讀者的一方,並經常在課堂聽寫之前,割開防護的盔甲。」──克里斯多福.夏勒(巴黎第一大學當代史名譽教授) 「有鑑於這課程在作者生命裡的位置,這大綱就成了反身性思考的高潮、革命性沉思的頂峰,整個是為理解一名革命性的藝術家而建置起來,而發明的一種形式,即如在他描述馬內畫作的那種動亂之同時,布迪厄也加入了自己的畫像。」──芭絲卡.卡薩諾娃(文學批評家)

「雖然布迪厄常被詮釋成社會再生產的理論家,《馬內》卻提出了對於文化變遷的動態解釋,相較於他先前探討文化生產的著作,本書可說是更加成熟。 《馬內》讓我們看見的是成形中的思想家,而不是一名先知。在兩年的課程中,布迪厄坦白承認對於開啟這麼大的研究計畫,他充滿了焦慮即懷疑。對於課堂上他沒時間或不知該如何回答的問題,他也總是念茲在茲。 本書提供的不只是理論的陳述,而是讓我們感知他的人格,以及他的知識實作。」──Ben Merriman(堪薩斯大學公行系助理教授) 「作為歷史研究,《馬內》栩栩如生地展示了關於該年代作者群的大量知識。關於馬內如何在沙龍獲取並鞏固社會資本,此書的描述亦相當

豐富,深入許多細節。 我認為此書的主題應能引起廣大、跨學科的讀者感到興趣。」──Christopher Thorpe(艾希特大學社會學教授)

羅蘭·巴特符號思維啟示下仿古街區的路徑發展研究—以鹽鎮水街為例

為了解決學術形式主義 的問題,作者周穎 這樣論述:

隨著全球化進程與全面實行現代意義的城市建設,中國各城市文化面臨著嚴峻的發展壓力。仿古街區是眾多城市文化建設中的一個分支,是體現城市文脈延續的良好方式。但當文化依循著市場需求、經濟的調整而失去它自身本位時,文化便落入了一種形式符號,成為資本增值的生產象徵。本作為改善城市的均質現象、增加地方活力的積極途徑,變成了被操控、且被批判的消極對象。因此,面對各城市現存的邊緣化仿古街區,亟待被認知其自身的處境與價值,並為其找到可以指導良序發展的理論依據。在本研究中,首先,通過文獻的對比轉變了傳統看待仿古街區的視角,確認了仿古街區應該具備群體性、流動性、公共性內涵,突出了地方文化與場域發展應基於地方居民的特

徵。其次,基於仿古街區作為符號運作的載體之一,本研究借助了符號學理論對其場域文化符碼被神話化的背後邏輯進行了探索,並主要以對羅蘭巴特言語觀與整體觀的分析,延伸了得以服務於地方話語得以融入原權利話語團體的轉換層級,並將其轉化成模型。接著,選取了一個個案場域,通過定性與定量的工具使得基於地方的話語與場域關係的連結圖得以建立,最終確認了四條主要關係的關係連結圖,並供研究進一步對比、評估並調整場域神話文本的重視項,進而提出各路徑發展策略。結果表明,一方面,地方人所關注的點的優先性與神話文本確實存在差異性;另一方面,仿古街區的場域職能不僅僅只是旅遊經濟的一種形式,更是一個結合、調動地方居民、地方知識、地

方文化資源的網絡資訊中心,確認了屬於仿古街區價值的落腳點。本研究不僅提供了針對仿古街區的新的思考範式,也期為日後如何實踐仿古街區的獨立性、多樣性以及整體性發展提供了參考依據。

學術形式主義的網路口碑排行榜

-

#1.在形式主义与直觉主义之间:数学与后现代思想的根源

科学家一方认为,后现代主义的某些分支是当下反科学情绪严重泛滥的主要原因,但这些学术时尚只不过是一堆无聊的胡说,奇怪的杂烩,这从索卡尔与布里克 ... 於 philo.nju.edu.cn -

#2.形式主义(思想方法和工作作风)_搜狗百科

形式主义 (formalism)指的是一种只看事物的现象而不分析其本质的思想方法和工作 ... 学术方法:着重于使用符号、标记、或一些规则,去令得出来的结果与实验或其他计算 ... 於 baike.sogou.com -

#3.形式主义及其根源- 博文精粹

形式主义 方法论的特征,是以文艺形式为核心,追求文艺的形式结构,把文艺 ... 主义,如一些形式主义的学术流派等,我们可提倡自由生长和规范发展。 於 economics.efnchina.com -

#4.形式主義- 指在藝術、文學、與哲學上 - 中文百科知識

大衛·希爾伯特 學術方法:著重於使用符號、標記、或一些規則,去令得出來的結果與實驗或其他計算的方法相同的行為,也可以稱為“形式主義”。這些標記和規則 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#5.吳展良的儒學網站- 傅斯年學術觀念中的反形式理則傾向

然而對於這些傾向與態度在傅斯年思想中的淵源、發展、體系、重要性及其含義,卻缺乏進一步的探討。本文企圖說明「反形式理則」及其相應的「經驗論式的還原主義」傾向,實為 ... 於 sites.google.com -

#6.第二章文獻探討第一節教練研究的學術主流

去的相關文獻,指出既有文獻的限制,並將本研究定置在學術的脈絡當中,為本 ... 敘說探究被評論為「不夠理論」或「不夠學術」,原因在於形式主義者認為68,. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#7.學術與思想的分裂

論是當下學術界流行的專業主義傾向還是思想界活躍的公共性討論都存在嚴 ... 中國學術界由於重建歷史短暫等局限,其專業主義運動具有形式大於內容. 的空洞化特徵。 於 www.cuhk.edu.hk -

#8.形式主義 - 求真百科

著重於使用符號、標記、或一些規則,去令得出來的結果與實驗或其他計算的方法相同的行為,也可以稱為形式主義。這些標記和規則,並不一定有數學上的 ... 於 factpedia.org -

#9.南華大學 全國研究生第十屆文學符號學學術研討會 主辦單位 ...

如中國的神韻說、風骨說、境界說、以意逆志,俄國的形式主義,美國的新批評,歐陸 ... 或現代文學的研究上,文學符號學均有其適用性,它能提供異於傳統學術研究方法的 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#10.从形式主义到实质主义-马良灿著 - Weibo

马良灿所著《从形式主义到实质主义(经济社会关系视域中的范式论战与反思)》,是一部具有坚实学术功底的著作。该书围绕“经济社会关系”这一研究主线,将社会科学范式视为 ... 於 weibo.com -

#11.全面从严治党与中国之治暨反对形式主义与官僚主义学术研讨会 ...

9月26日,由上海科学社会主义学会、上海市领导科学学会、我校马克思主义学院主办的“全面从严治党与中国之治暨反对形式主义与官僚主义学术研讨会”在校 ... 於 mks.sit.edu.cn -

#12.毕业写论文,究竟是形式主义,还是学术探究? - 知乎

谈点个人理解,学位论文确实会遇到这种情况,不过看怎么理解吧,当年写本科论文的时候经常因为格式和不知写啥而被虐千遍,后来硕士论文反倒压力没那么大了,究其原因 ... 於 www.zhihu.com -

#13.《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学(汉译 ... - 数字内容

伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学(汉译世界学术名著丛书)》((德)马克斯·舍勒)内容简介: 《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学》首先涉及伦理学中的 ... 於 e.jd.com -

#14.形式主义- 快懂百科

形式主义 指的是一种只看事物的现象而不分析其本质的思想方法和工作作风。 ... 形式主义. 学术方法:着重于使用符号、标记、或一些规则,去令得出来的结果与实验或其他 ... 於 www.baike.com -

#15.陌生化诗学:俄国形式主义研究 - 图书- 爱学术

陌生化诗学:俄国形式主义研究. 作者: 张冰出版社: 出版年: ISBN:7-303-05558-4. 简介: 本内容分为:绪论、俄国形式主义的历史文化背景、俄国形式主义的产生和发展 ... 於 book.ixueshu.com -

#16.傅斯年學術觀念中的反形式理則傾向| NTU Scholars

整體說來,傅斯年的「反形式理則傾向」使他一生自覺以及不自覺地所排斥的,其實正是作為西方學術與思想數千年大傳統之核心的「理性主義」。他雖然提倡科學,而其學術方法, ... 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#17.美的形式原理與視覺藝術教育的關聯吳正雄Jun.2021 | Facebook

至於美的形式原理,則只是形式主義發展過程中,從認識論美學以經驗主義為主,透過感覺經驗 ... 創造性教育研究國際學術發表會的心得,突然覺得台灣的教育好像一向習慣 ... 於 m.facebook.com -

#18.论文|周国兴:法律形式主义的现实主义批判 - 昆明理工大学法 ...

首页 > 学术研究 > 科研成果 > 正文. 论文|周国兴:法律形式主义的现实主义批判. 2019年06月01日12:21 点击:160. 本文发表于《河南财经政法大学学报》2019年第1期, ... 於 law.kmust.edu.cn -

#19.形式主義 - 中文百科全書

學術 方法:著重於使用符號、標記、或一些規則,去令得出來的結果與實驗或其他計算的方法相同的行為,也可以稱為“形式主義”。這些標記和規則,並不一定 ... 於 www.newton.com.tw -

#20.辭典檢視[形式主義: ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ] - 國語辭典

字詞:形式主義,注音:ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,釋義:只注重形式條件,而忽略內在實質精神的思想潮流。如:「如今社會形式主義倡行,大家多用權勢地位來衡量一個人的成功與 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#21.議題論述 - 國立中央大學性/別研究室

不僅如此,「新批評」在學術權力鬥爭中也成了被攻擊的把柄,新近從歐美取經回來 ... 可惜的是,這兩個批評角度同時也各有其侷限:前者在批判新批評的形式主義傾向時, ... 於 sex.ncu.edu.tw -

#22.形式主義英文

形式主義學術 名詞核能名詞formalism 體系;形式論學術名詞視覺藝術名詞Formalism 形式主義學術名詞教育學名詞-科教名詞formalism 形式主義學術名詞數學名詞formalism ... 於 www.naijapams.me -

#23.从形式主义者到文学符号论,Communications - X-MOL

本文研究俄罗斯形式主义理论中的文学符号学的起源,依靠两个主要的研究背景来界定文学符号学:与文化符号学 ... 当前位置: X-MOL 学术 › Communications › 论文详情. 於 www.x-mol.com -

#24.學術與實務對話】文書的界定與足以生損害於公眾或他人之探討 ...

通常在講偽造文書罪的時候,常提到形式主義與實質主義,形式主義就是要保護文書製作的真正性,也就是文書的實質製作人與表象製作人是否一致的問題,實質 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#25.在形式主義與直覺主義之間:數學與後現代思想的根源

科學家一方認為,後現代主義的某些分支是當下反科學情緒嚴重氾濫的主要原因,但這些學術時尚只不過是一堆無聊的胡說,奇怪的雜燴,這從索卡爾與布裡克蒙特 ... 於 chenboda.pixnet.net -

#26.形式主义(文学)-维基百科- Formalism (literature)

形式主义 是一所学校文学批评 和文学理论 主要与特定文本的结构目的有关。 ... 至少从第二次世界大战结束到1970年代,形式主义是美国学术文学研究的主要模式,特别是在 ... 於 wikizhzh.top -

#27.文學形式主義與哲學 - Zi 字媒體

內容提要:文學形式主義起源於二戰後哲學(現象學)的衰退,它與思想場中 ... 主義爭議:批判語言與人文科學」大型研討會將德里達引入美國學術空間。 於 zi.media -

#28.形式主義

着重於使用符號、標記、或一些規則,去令得出來的結果與實驗或其他計算的方法相同的行為,也可以稱為形式主義。這些標記和規則,並不一定有數學上的 ... 於 www.wikiwand.com -

#29.【评论】通往科学殿堂的路上,怎能搞形式主义

我们时常批判行政工作中的形式主义:材料出政绩,填表判高下;工作好与赖,考核来说话。如今这个公式套用到科研领域,也照样成立:学术做得好不好,就 ... 於 www.ccdi.gov.cn -

#30.徐烈炯| 功能主义与形式主义:对抗or 对话_语法 - 搜狐网

转载自:应用语言学通讯、思飞学术、上海语言学通讯搜狐号2019-09-24. 来源: 徐烈炯.功能主义与形式主义[J].外国语(上海外国语大学学报) ... 於 www.sohu.com -

#31.Airiti Library華藝線上圖書館_形式主義藝術批評之探析

什麼是預刊文章? 為提供讀者最前線之學術資訊,於期刊文獻獲同意刊登後、紙本印製完成前,率先於網路線上發表之文章即為預刊文章。預刊文章尚未有卷期、頁次及出版日期 ... 於 www.airitilibrary.com -

#32.“藝術意志”的內驅力:形式主義與視覺敘事 - 雪花新闻

... 的形式主義與視覺敘事和同時代維也納藝術史學派對藝術風格與藝術作品的研究同步;並進一步拓寬了維也納藝術史學派對形式主義風格研究的學術視野。 於 www.xuehua.us -

#33.學院藝術批評教學理論之研究: 形式主義 - 誠品

作者介紹□作者簡介何文玲現任國立嘉義大學美術系專任教師。學術領域專長為藝術教育、藝術理論、藝術創作。學歷為國立台灣師範大學美術系學士,美國伊利諾大學香檳校區藝術 ... 於 www.eslite.com -

#34.倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學- 人氣推薦 - 露天拍賣

【2哲學】 倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學(上下)/現代西方學術文庫- (德)舍勒著,倪梁康譯- 2004-07-01 - 生活.讀書.新知三. tgbwsx3101. 於 www.ruten.com.tw -

#35.駢文研究的回顧與展望(筆談) 駢文研究斷想 - 民初思韻

一、駢文研究的學術氛圍與研究隊伍建設在中國古典文學研究領域,與 ... 而在那個年代里,形式主義、唯美主義加上所謂內容空虛的罵名是等同于反動的。 於 rocidea.com -

#36.從俄國形式主義「陌生化」理論論台灣新生代詩人的詩歌藝術

南華歐研所就像一個溫馨的大家庭,除了有相處融洽的同學外,. 所上的老師更是亦師亦友,不管是課堂上學術知識的傳授或是生活上人生經驗的. 分享,都使我獲益良多。 本論文 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#37.專家解讀習近平關於力戒形式主義官僚主義重要論述

今年4月,中共中央辦公廳印發了《關於持續解決困擾基層的形式主義問題為決勝全面建成小康社會提供堅強作風保証的通知》(全文見2020年4月15日的《人民日報》 ... 於 www.dswxyjy.org.cn -

#38.台灣學術界與"假、大、空" - BSE Lab 首頁

一而再,再而三,學術界越來有越多人發現此"假、大、空"之妙用,因此吹噓的內容越來越大。 ... 調查結果顯示,十大最讓人反感的官場形式主義順序為:. 於 amebse.nchu.edu.tw -

#39.academism n. 學院派, 學院風氣, 形式主義, 學究的傾向 - 英文字典

學院派, 學院風氣, 形式主義, 學究的傾向 【單字音標】 ... academese n. 學術體, 學術文章的風格, 學術行話 ... 學院的, 學術的, 大學的, 純理論的, 不切實際的n. 於 dict.eng.tw -

#40.形式主義英文- 數學名詞- 雙語詞彙 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 形式主義 Formalism 【教育大辭書】 形式主義 Formalism 【舞蹈辭典】 形式主義 formalism 【行政學名詞】 於 www.3du.tw -

#41.半月談評論:莫讓論文“查重”成為學術上的形式主義 - 小龜問答

半月談評論:莫讓論文“查重”成為學術上的形式主義 ... 在2019畢業季,應屆畢業生紛紛感嘆今年論文查重格外嚴格。除了增加重審環節之外,部分高校將查重率從 ... 於 turtleask.com -

#42.形式主義與學術傲慢--談台灣[李敖著作被抄襲事件]的背後問題

形式主義 與學術傲慢-談台灣「李敖著作被抄襲事件」的背後問題王大智 發表於《社會文化史集刊》第七號2011 / 2月 楔子-「砥柱」盧建榮 前些日子, ... 於 blog.udn.com -

#43.形式主义与马克思主义——从对抗到对话的内在逻辑探析

可以说形式主义与马克思主义的对抗是“资产阶级美学”与“无产阶级美学”之间的对抗,其矛盾是由政治原因造成的。俄国形式主义的学术思想被当作一种政治话语使得他们之间矛盾 ... 於 www.krilta.sdu.edu.cn -

#44.我到底看了什麼?審美的認知轉向 - 哲學新媒體

當我們斷言作品具備某種美感性質時,依據都是作品的形式特徵。 形式主義的精神可以用一句十九世紀法國唯美主義運動的口號來表達:l'art pour l'art (art ... 於 philomedium.com -

#45.藝術史方法與理論

們將會質問當代重要的學術與文化議題如何影響了藝術史的研究,並探索當代. 的批評理論如何應用在藝術史的 ... 每週的主題將涵蓋:形式主義/風格分析、圖像誌與圖像. 於 svc.nycu.edu.tw -

#46.輔仁大學學術資源網

中文 · 文本類型理論書信體小說敘事學俄國形式主義什克洛夫斯基翻譯 · text typology epistolary novel narratology Russian formalism Viktor Shklovsky translation. 於 scholar.fju.edu.tw -

#47.傅斯年學術觀念中的反形式理則傾向

義,卻缺乏進一步的探討。本文企圖說明「反形式理則」及其相應的「經驗. 論式的還原主義」傾向,實爲傅斯年一生學術思想的一條主要線索。傅斯年 ... 於 140.112.142.79 -

#48.第二章文本中心主義-1俄國形式主義文論 - 人人焦點

形式主義 強調研究文學的形式結構,俄國形式主義強調從語言學的角度對文本進行分析。 ... 什科洛夫斯基《學術錯誤志》標誌著俄國形式主義的解體。). 於 ppfocus.com -

#49.形式主義| 只看事物現象的思想方法

學術 方法: 著重于使用符號、標記、或一些規則,去令得出來的結果與實驗或其他計算的方法相同的行為,也可以稱為“形式主義”。這些標記和規則,并不一定 ... 於 siaoyin.com -

#50.從形式主義到歷史主義:晚近文學理論「向外轉」的深層機理研究

書名:從形式主義到歷史主義:晚近文學理論「向外轉」的深層機理研究,語言:簡體中文,ISBN:9787301279175,頁數:402,出版社:北京大學出版社,作者:姚文放, ... 於 www.books.com.tw -

#51.中研院歐美研究所-重要研究成果

可是隨著學術界逐漸引進有關theOther的討論,不知從何時開始,這個. ... 若按俄國形式主義有關陌生化(defamiliarization)概念的說法,另以他者翻譯the Other 也不無 ... 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#52.行政學形式主義formalism - 阿摩線上測驗

開發中國家的行政制度與行為具有「形式主義」( Formalism ) 的特質,係指何現象的表現? (A) 公務員具有極大自主權(B) 法律未貫徹、形同具文(C.. 於 yamol.tw -

#53.形式主义- 维基百科,自由的百科全书

形式主义 · 1 宗教 · 2 法律 · 3 批判 · 4 文学批评 · 5 诗歌 · 6 电影 · 7 学术方法 · 8 数学 ... 於 zh.wikipedia.org -

#54.从形式主义到实质主义: 经济社会关系视域中的范式论战与反思

欢迎访问社会科学文献出版社的官方网站。我们为您提供精选的人文社会科学学术资讯,专业的学术出版信息。这里有特价学术书、电子书,还提供新书预售、断货图书按需定制 ... 於 www.ssap.com.cn -

#55.籲學術自主黃光國勉發揚本土研究- 生活- 中廣 - 中國時報

期待本土學術研究能與套用西方模式的學術一較高下,台大心理系教授 ... 學者教授的「實質評鑑」,太過追求「學術指標」,應該擺脫「形式」主義,致力 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.俄国形式主义与巴赫金的历史诗学 - CNKI主页

【摘要】 <正> 形式主义的成就形式派清楚地了解自己试图取代的传统文学批评学派所 ... 《论艺术现实主义》中作了概述: 直到近来,艺术史,特别是文学史,与其说是学术研究, ... 於 216.17.69.49 -

#57.回到中國問題推進中國學術--全國哲學社會科學工作辦公室

晚近文學理論從形式主義到歷史主義“向外轉”的大趨勢20世紀80年代中后期興起於歐美,其間由於信息傳輸、觀念意識和國情差異等問題,這一趨勢在中國顯得 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#58.形式主義- 學院藝術批評教學理論之研究 - 嘉義大學

理解、與評析方面,建立相當深厚之基礎,方能發展自己獨特的學術專業能 ... 具體而言,為闡釋形式主義藝術批評教學相關理論,本研究於第二章首. 先闡述現代主義與形式 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#59.56880868:國家教育研究院-新聞傳播學學術名詞 - SheetHub.com

data.gov.tw · 國家教育研究院-新聞傳播學學術名詞 · 56880868. 本站大部份資料在2016 年後就未更新,若資料內無明確 ... 英文名稱, formalist. 中文名稱, 形式主義者 ... 於 sheethub.com -

#60.中纪委机关报批科研领域形式主义:学术看论文多少 - 新浪新闻

原标题:中纪委机关报批科研领域的形式主义:学术好不好,就看论文发得多不多来源:中国纪检监察报-张琰. 於 news.sina.com.cn -

#61.重新认识形式主义-理论研究 - 符号学论坛

形式主义 几乎贯穿了整个20世纪,在西方美学史、文学理论史及文学批评史上留下了不可磨灭的印记,其所开辟的一系列研究论题与视角已经融入当下人文学术的 ... 於 www.semiotics.net.cn -

#62.试论建筑的现代主义和形式主义-黄珊珊 - 掌桥科研

6.形式的革命与革命的形式——俄国形式主义与西方马克思主义的形式观之比较 · 2007年全国博士生学术论坛——中国语言文学- 2007. 7.论现代主义和后现代主义设计的思维. 於 www.zhangqiaokeyan.com -

#63.2018年3月上期_在线杂志_人民论坛网_第一思想理论门户

形式主义 官僚主义存在着贻误工作、疏离党群干群关系、败坏党风和社会风气、腐化干部、 ... 当代形式主义产生的根源主要不是认识论、方法论的问题. ... 学术大视野 ... 於 www.rmlt.com.cn -

#64.形式主義英文的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

formalism的解释是:拘泥形式, 形式主义, 虚礼… 同时,该页为英语学习者提供:formalism的中文翻译、英英详解、单词音标、在线发音、例句等。 於 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#65.俄国形式主义 - 知网百科

俄国形式主义-俄国形式主义又称形式主义批评或简称形式主义。 ... 一在我国学术界,俄国形式主义学派研究也已走过了40年历程,因而这是一个已经不能算“新”的题目。 於 xuewen.cnki.net -

#66.第五章诗歌的形式主义学派与马克思主义

因此,未来主义是历史上第一种自觉的艺术,形式主义学派则是艺术的第一个学术派别。由于什克洛夫斯基的努力,——他的功绩不小!——艺术理论,有时是艺术本身,最终从 ... 於 www.marxists.org -

#67.形式主義_百度百科

形式主義 ,指的是一種只看事物的表象而不加分析其本質的思想方法和工作作風。它違背了內容決定形式、形式為內容服務,內容與形式相統一的科學原理。形式主義的實質是 ... 於 baike.baidu.hk -

#68.俄国形式主义在中国的接受-期刊

俄国形式主义在中国的接受”出自《中国比较文学》期刊2005年第3期文献,主题关键词涉及有俄国形式主义、接受、钱钟书、文学本体论等。钛学术提供该文献 ... 於 doc.paperpass.com -

#69.什么是形式主义_学术资讯 - 毕业论文查重

什么是形式主义形式主义艺术创作倾向,其典型特征是脱离现实生活,强调审美活动的独立性和艺术形式的绝对化,认为是形式决定内容,而不是内容决定形式 ... 於 www.biyetong.net -

#70.《伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学(汉译世界学术名著 ...

伦理学中的形式主义与质料的价值伦理学(汉译世界学术名著丛书)》 马克斯·舍勒, 倪梁康书评简介电子书下载Kindle电子书. 於 www.amazon.cn -

#71.形式主义与实证主义之争对企业理论的作用 - 期刊论文

企业理论起源于经济学对于企业的探索,经过几百年的发展,管理学、社会学、心理学与数学等学科的研究成果相继融入企业理论,形成了不同的学术流派。各流派 ... 於 www.kejinshengwu.com -

#72.形式主義

書名:形式主義,GPN:1009900056. ... 其他詳細資訊. 適用對象:成人(學術性); 關鍵詞:西洋文學,文學理論,文學作品與評論; 附件:其他; 頁/張/片數:272 ... 於 gpi.culture.tw -

#73.「新形式主義」tī 台語詩研究頂kôan ê 運用 - 台灣文學系

關鍵詞:新形式主義,研究法,形式,詩學理論,台語詩. 1. 踏話頭: ... 2006 台語文學學術研討會論文集Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch…p. 於 www2.twl.ncku.edu.tw -

#74.体制内不倒翁:精致的形式主义者 - 乌有之乡

但当今中国学术界的刊物有多少是用数学表述的?量化的分析是科学、认真、深入的体现,不下苦功“学”与“思”的“定性”论文会有什么价值?形式主义写作另一个 ... 於 www.wyzxwk.com -

#75.高原:再思社会科学方法论的形式主义与实质主义之争 - 爱思想

形式主义 经济学在方法论反思以及具体学术实践中的新进展,又应如何评估和阐明其内涵? 带着这些问题,我们力图对形式主义与实质主义这两种方法论进路,在 ... 於 www.aisixiang.com -

#76.曹意强:图像与语言的转向——后形式主义、图像学与符号学

能否把艺术作品当作可破译的文本加以“读解”的问题,是隐含于形式主义、图像学和 ... 沃尔夫林生于1864年,死于1945年,其学术高峰正处于西方科学和社会科学宣称发现了 ... 於 www.bivachina.com -

#77.人間百年筆陣「形式主義」的學術評鑑是台灣落後的根源

執筆人:黃光國台灣大學心理系教授七月十六日,工研院董事長蔡清彥應邀在總統府月會上以「從創新型經濟思維看台灣高科技產業轉型」為題,發表專題報告 ... 於 www.merit-times.com -

#78.俄罗斯形式主义与法国结构主义的文学科学性 - 学术堂

哲学领域的语言学转向之后,文艺学界也试图将文学理论与现代语言学理论相结合,走向一条追寻文学科学性的道路。从1914 年伊始的俄罗斯形式主义到新批评再 ... 於 www.xueshutang.com -

#79.攝影現代化中的「純粹性」審視--以美國「形式主義攝影」到 ...

政大學術集成(NCCU Academic Hub)是以機構為主體、作者為視角的學術產出典藏及分析平台,由政治大學原有的機構典藏轉型而成。 於 ah.nccu.edu.tw -

#80.论黑格尔对形式主义学术的批判_吴晓明.

形式主义学术 立足于在近代已成为“绝对势力”的抽象知性或空疏理智,因而黑格尔始终 ... 从而构建起思想之真正的客观性,为超越形式主义学术奠定哲学基础。 於 wmarxism.fudan.edu.cn -

#81.為什麼學術界有「魯迅作品的文學性不強」這種說法? - 每日頭條

依據俄國形式主義的理論,文學性是文學文本區別於非文學文本的特殊語言學和形式特徵之總和。 首先,文學性是一個文學理論的方法論概念。 於 kknews.cc -

#82.王锺陵二十世纪社会学方法对形式主义、结构主义的批评

巴赫金还写了一本专著《文艺学中的形式方法》,批评形式主义。此书出版于1928年,已接近俄国形式主义终结的时候,此书表明前苏联学术界对于 ... 於 sociologyol.ruc.edu.cn -

#83.學術的新里程碑

研究的操控」以及學術界「不誠實以及心靈的污染」;此外他也以自身在教會成長的嚴謹背 ... 力,方能使國家卸下形式主義的包圍,重新擔任引領產業的發展性角色。」. 於 www.most.gov.tw -

#84.什么是形式主义(Formalism)? - IIIFF互动问答平台

形式主义 是一种文学批评理论流派,它只根据文本的结构特征来分析文本, ... 结构主义和新批评直接受到形式主义学术的影响,但它们偏离了原作的硬性和 ... 於 www.iiiff.com -

#85.读书笔记传统批评方法和形式主义批评方法(第一、二章) - 豆瓣

在他看来,传统为人接受的标准和经典作品无非是强加于读者大众的所谓杰出人物的学术观点和产品,而事实上读者大众却更热衷于伤感文学、恐怖小说和色情 ... 於 m.douban.com -

#86.古典美學的終點 - 姚一葦學術網

這個實際批評(practical criticism)的立場,與三、四○年代崛起,五、六○年代大盛的「新批評」(New Criticism)或「美國形式主義」(American formalism)的理論與 ... 於 yaoyiwei.tnua.edu.tw -

#87.古典教育風尚- 教育百科| 教育雲線上字典

其流弊只強調文辭之美,只模仿古典作家,而無實質內容,逐漸變成一種形式主義(formalism)。這等於是把學習古文經典本身當作目的。 古典教育在延伸到今日的過程中,面臨 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#88.學術觀點| 徐烈炯:功能主義與形式主義 - 壹讀

形式 語言學與功能語言學的根本區別在於對語法自主和句法自主的看法。這一問題上不能用簡單的兩分法, 並不是非此即彼, 而是可以有各種層次, ... 於 read01.com -

#89.《美国法的形式主义与实用主义》导论-文章 - 历史与社会高等 ...

我本人的学术生涯,很大部分都在致力于论述19、20世纪美国法律思想中的古典正统与实用主义。在收录于此的两篇论文中,分别是《兰德尔的正统》(1983)和《霍姆斯与法律 ... 於 www.lishiyushehui.cn -

#90.管理应摒弃形式主义- 中国学术期刊网络出版总库

【摘要】 <正>管理是要解决问题的,不解决问题的管理往往会流于形式。一个村委会挂了上百块牌子,除了党支部和村委会两块牌子是党员和村民选举出来的,其他牌子都是上边冠 ... 於 223.220.252.171 -

#91.誰怕眾聲喧嘩? 兼論訓練無能症 - 中華傳播學刊

形式主義 的另一個後遺症是:研究者不容易看到各家理論和方法的. 預設立場和侷限。 台灣作為西方學術的輸入國,這種現象更是普遍。正如黃光國. 於 cjctaiwan.org -

#92.內容簡介 此四卷文集爲國際知名學者張隆溪教授自上個世紀八 ...

俄國形式主義與捷克結構主義 語言的牢房 ——結構主義的語言學和人類學 詩的解剖 ——結構主義詩論 故事下面的故事 ——論結構主義敍事學 結構的消失 ... 附錄:學術著作年表 於 m.momoshop.com.tw -

#93.论文查重切忌舍本逐末,陷入形式主义泥沼 - 新闻

而且,这些高校的博士生、博士后参照教师岗位,他们的学位论文和出站报告并不提交上述系统,而是由导师和学术委员会审查。 相比较而言,英国和加拿大查重 ... 於 news.sciencenet.cn -

#94.我們要做什麼樣的學術?

今天的主流“形式主義”法學其實多有機械地移植西方法律的錯誤。首先,忽視了西方法律中形式化表達及其實際運作之不同,忽視了與形式主義占幾乎同等地位的 ... 於 www.newinternationalism.net -

#95.俄国形式主义的文学本质论及其美学基础

关键词]俄国形式主义;文学本质论;康德美学;经验主义美学 ... 通过参加相关专业的学术研讨会,去了解学科发展的动态、捕捉报道的热点、宣传刊物的特色。 於 www.zjujournals.com -

#96.形式主义与官僚主义的戒除_学术动态 - 中国金融新闻网

形式主义 、官僚主义问题看似是作风问题,实质是思想问题,是世界观、价值观、发展观问题。“善除害者察其本,善理疾者绝其源”。力戒形... 於 www.financialnews.com.cn -

#97.Formalism - 形式主義 - 國家教育研究院雙語詞彙

形式主義 · Formalism · 名詞解釋: 一般而言,形式主義多指過分強調外在的規範、制度、規則、程序等的嚴格執行,因而往往忽略了行動或歷程等的實質意義、動機或評價等。教育 ... 於 terms.naer.edu.tw