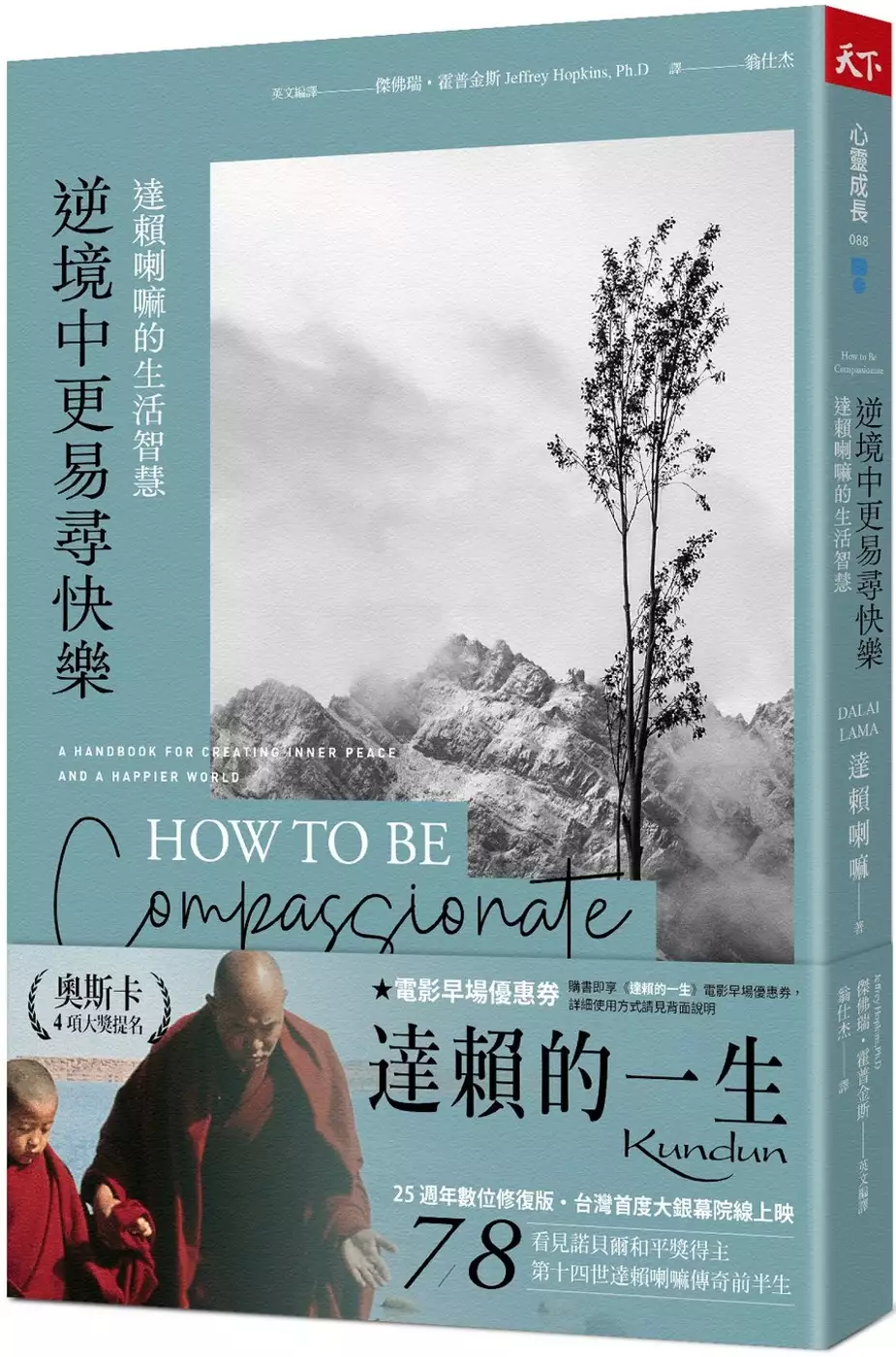

宗教信仰的壞處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦達賴喇嘛寫的 逆境中更易尋快樂:達賴喇嘛的生活智慧 和T.J.Burdick的 你被手機偷走多少時間?:21天終結瞎忙與分心,滿足渴求的心靈都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第七章宗教、性格和社会也說明:其中更重要的一个原因是,那些把耶稣视为伟大的仁爱者、一个自我牺牲的上帝来信奉的人们,通过异化的方式,将其信仰变为一种幻想,好象耶稣是替他们去爱的。这样,耶稣就成 ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和上智所出版 。

弘光科技大學 護理研究所 江慧玲所指導 鄭秀晶的 安寧療護教育方案對重症護理人員知識、態度之成效 (2010),提出宗教信仰的壞處關鍵因素是什麼,來自於安寧療護方案、重症護理人員、知識、態度。

而第二篇論文國立陽明大學 社區護理研究所 陳慧霞所指導 顏效禹的 應用跨理論模式在台北市國中生的吸菸行為 (2000),提出因為有 跨理論模式、吸菸行為、改變階段、自我效能、決策權衡的重點而找出了 宗教信仰的壞處的解答。

最後網站《法律与宗教》思想浅谈 - 豆瓣則補充:而书中将宗教极大的延伸展开来,我所理解的但凡是社会所信仰的,所遵从 ... 通过对于融合的必要性已经分离的坏处来肯定法律与宗教二者谁也离不开谁。

逆境中更易尋快樂:達賴喇嘛的生活智慧

為了解決宗教信仰的壞處 的問題,作者達賴喇嘛 這樣論述:

★購書即享《達賴的一生》電影早場優惠券,7/8日全台感動上映 雲朵遮蔽了每個方位,也無法擠掉天空的存在。 苦痛無常,是生命的常數。真正的絕境,讓我們面對現實,有了決心與毅力。 「在我自己的生命歷程中,最困難的時期正是我獲得最多知識和經驗的時期。 逆境有另一個好處,就是困難的時刻可以幫助我們下定決心和增強毅力。」 ——達賴喇嘛 了解逆境的價值,準備好隨時調整 世界心靈導師達賴喇嘛,以畢生歷經苦難修行所得的智慧結晶,指引人們追尋安樂的方法。達賴用直接、淺顯的語言,指出造成一般人內心困擾與人際關係裂痕的九個錯誤行為與態度:以怒止怒/只以憎恨心回應逆境

/以自我為中心/誇大吸引力/畫地自限/自以為會長生不老/以為憤怒是有用的/把表象當成一切/視貪嗔心是心識不可分割的一部分 改變的方法:在日常中實踐慈悲 我們為何會產生這些錯誤,以及如何將之改正,達賴喇嘛提出十五個自我修練的方法,透過日常生活控制情緒,培養慈悲利他心以及調整錯誤的行為認知,將負面情緒逐步轉向正面力量,就能轉化心識成為快樂富足的人。 我們都想「離苦得樂」 不論國籍與信仰,想要「離苦得樂」的欲求是很自然地傾向,而身為地球公民,我們每個人都有責任創造更美好的未來!這不是一本高談宗教與信仰的書,不需要寺廟,也不需要複雜的哲學,我們的意識與心念,就是修行地的所在,而

方法就是單純的「慈悲心」。

安寧療護教育方案對重症護理人員知識、態度之成效

為了解決宗教信仰的壞處 的問題,作者鄭秀晶 這樣論述:

本研究目的在探討安寧療護教育方案對重症護理人員安寧療護知識、態度之成效,於南部地區某教學醫院重症病房之護理人員。採雙組-前後測之準實驗性研究設計 (Qusi-experimental design),共收案70位護理人員,實驗組及控制組各為 35 人,採結構式問卷(安寧療護知識量表、安寧療護態度量表)作資料收集,實驗組需參予 14.5 小時的安寧療護教育之課程,課程結束後立即進行後測。結果發現教育介入前,重症護理人員安寧療護知識不足,導致對安寧療護態度較為負向。經安寧療護教育方案介入後,(1)提升重症護理人員安寧療護的知識 (t = -11.715, p < . 001);(2)改變安寧療護

態度趨於正向的態度 (t = -4.828, p < . 001) 即對提供安寧療護好處或利益的感受提高及安寧療護的壞處和障礙的感受降低,但對降低重症護理人員對癌末病人帶來威脅性和嚴重性感受未達顯著差異;(3)提升癌末照顧倫理認同度 (t = -2.894, p < . 01),表示安寧療護教育方案介入成效良好,本研究建議護理教育訓練應增加安寧療護教育時數,進行多元化教育訓練方式;在臨床實務應用廣為推行重症安寧療護,以提升照護品質與提供人性化醫療服務。

你被手機偷走多少時間?:21天終結瞎忙與分心,滿足渴求的心靈

為了解決宗教信仰的壞處 的問題,作者T.J.Burdick 這樣論述:

★ 最適合分心世代閱讀的翻轉人生指南! ★ 提升心靈免疫力的理想生活提案。 ★ 榮獲2019年天主教媒體協會圖書獎! 改變就從今天開始, 重新為生活與信仰充電, 找回熱情與專注力! 世界上最遙遠的距離,就是我在你身邊,你卻一直低頭滑手機。 練習跟手機保持剛剛好的距離, 不再滑到渾然忘我,迷失在瞬息萬變的虛幻世界裡。 21天簡單易學、無痛上手的靈修操練, 幫助你重新調整生活重心與優先順序, 專注定睛於主耶穌,而非手中的螢幕。 擺脫令人分心的誘惑,平衡家庭、信仰及工作, 不再讓手機霸占你的時間、束縛你的美好人生。 等一下,別急著放回去!你大

可放心,這絕對不是細數手機壞處多,奉勸大家少碰為妙的那種書。問題不在於科技,而是我們對科技產品的依戀。本書作者曾是手機重度使用者,就連陪老婆進產房的重要時刻,他的目光還是黏在螢幕上,只顧著關注手機裡那些無關緊要的訊息。 漫無目的滑手機的習慣,是竊取時間和謀害靈魂的盜賊。如果你也難以抗拒手機的誘惑,想要尋找改變生活重心的方法,終結瞎忙與分心,你不必大老遠跑到沒有Wi-Fi的深山裡,進行數位排毒療法或「十二步驟戒癮計畫」。 本書提供簡單易學、輕鬆上手的21天靈修操練,邀請你重新審視與手機的關係,認清人生的優先順序,逐步調整原有的習慣並設定界線,學習善用科技工具打造美好生活。透過基督宗教

捨棄與超脫欲望的生命智慧,幫助你日益親近主耶穌,更新心靈與加深靈修,逐漸擺脫對3C產品的過度依賴,不再被手機掌控,找回幸福快樂與聖潔豐盛的均衡生活。 本書特色 ◆ 可以隨時開始練習,尤其適合在四旬期及將臨期做21天靈修操練,妥善準備心靈悔改與皈依。 ◆ 鼓舞渴望改變手機不離身、好好過生活的基督徒,擺脫「明知道很好卻做不到」的困境! ◆ 列舉具體實用的生活經驗,每章提供反思練習和短篇祈禱文,步驟簡單且蘊含深意,可作為祈禱默想的材料。 ◆ 有助於整合日常生活與靈修,將信仰融入生活並化為行動,帶來啟發與力量。適合讀書會等成長團體共讀討論,神父、神師、靈修指導者可作為講道和牧靈上的

參考。 好評推薦 「這本好書希望幫助讀者擺脫對手機的依賴,學會謹慎且節制地使用手機,把它當成有用的工具,而不是讓人上癮的『吃角子老虎』。如果你想成為科技的主人,而非淪為奴隸,我勸你趕緊放下手機,好好品讀這本書。」──布蘭登.沃特(Brandon Vogt,Word on Fire Catholic Ministries天主教網站內容總監) 「為了獲得更多讚,你的生活是否變得虛假又造作?你是否被手機綁住,沒有手機就整天心神不寧,忽略了身旁關心你的家人與朋友?這本書提供有趣的親身經歷、驚人的科學發現,以及教會和聖人的真知灼見,幫助你擺脫數位成癮,正確運用帶來驚奇與美好的現代科技;同時

引導你與天主建立更親密的關係,關注生命中真正重要的人事物。」──凱文.沃斯特博士(Kevin Vost,暢銷天主教作家) 「若沒有多加留意,科技上癮就會成為我們不快樂的主因、消耗生產力的元凶,還會引誘我們落入罪惡的深淵。這21天的操練是以基督信仰永恆不變的真理為基礎,提供全面且實用的方法,讓我們被手機束縛而「過度連線」的生活,恢復平衡與幸福自在。」──麗莎.漢荻(Lisa M. Hendey,CatholicMom.com網站創辦人) 「不管你現在和手機的關係是操縱自如,或是陷入失控混亂的局面,你的書櫃裡都少不了這本書。提摩希.柏狄克用亙古不變的智慧與洞見,帶領你脫離手機的控制,拿

回生活的掌控權。」──莎拉.萊恩哈德(Sarah A. Reinhard,基督徒作家) 「所有渴望真正幸福快樂的人,一定會對這本書愛不釋手。很多人一聽到要遠離手機及App一段時間,就感到退縮畏怯,但作者透過詳盡的研究及精心巧妙設計的方法,讓我們知道學習懷著正確的心態適當地使用手機,是值得努力且做得到的事。」──尚恩.麥卡飛(Shaun McAfee,EpicPew.com網站創辦人)

應用跨理論模式在台北市國中生的吸菸行為

為了解決宗教信仰的壞處 的問題,作者顏效禹 這樣論述:

本研究之目的乃是應用跨理論模式在台北市國中生的吸菸行為,以瞭解國中生的吸菸行為的階段分期,及不同吸菸階段自我效能及決策權衡的差異。並以多步驟抽樣方式,選取台北市兩所國中學生進行問卷調查,利用吸菸階段問卷、拒菸自我效能問卷及吸菸決策權衡問卷收集568名國中生的資料。 本研究結果發現(1)國中生吸菸階段因素分析之後可分為三個階段,分別命名為思變前期、決策期及維持期。(2)不同吸菸階段國中生之拒菸自我效能有顯著差異,處於思變前期的國中生拒菸自我效能顯著高於決策期及維持期學生。(3)處於決策期及維持期的學生認為吸菸的好處是大於吸菸的壞處,並顯著高於思變前期的學生。

雖研究結果與先前的理論有所出入,但仍對吸菸行為階段理論提供了基礎的驗證。因此本研究建議,若要進行青少年吸菸教育,應針對不同吸菸階段學生提供不同預防計劃,並加強學生面臨這些吸菸誘惑情境時的拒絕技巧,以提升其拒菸自我效能,並降低學生對吸菸好處的認同,將有助於改善學生的吸菸行為。

想知道宗教信仰的壞處更多一定要看下面主題

宗教信仰的壞處的網路口碑排行榜

-

#1.誰都有資格作神佛。好像民主的國家,人人皆可當選為總統

人民信仰宗教自由,政府絕對不干涉。 宗教自由,不是把人綁上,強迫信教;也不是把人囚在監獄,命令信教。「你只可以信我 ... 於 www.drbachinese.org -

#2.臺灣民眾宗教信仰的生死關懷與靈驗性格

持負面說法的人是比較多的,認為傳統民眾的宗教信仰是以「靈驗」為要件,偏向於 ... 道德風氣」26.2%,「安定民心」23.7%等,其對宗教的壞處,超過二成民眾認同的 ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#3.第七章宗教、性格和社会

其中更重要的一个原因是,那些把耶稣视为伟大的仁爱者、一个自我牺牲的上帝来信奉的人们,通过异化的方式,将其信仰变为一种幻想,好象耶稣是替他们去爱的。这样,耶稣就成 ... 於 www.marxists.org -

#4.《法律与宗教》思想浅谈 - 豆瓣

而书中将宗教极大的延伸展开来,我所理解的但凡是社会所信仰的,所遵从 ... 通过对于融合的必要性已经分离的坏处来肯定法律与宗教二者谁也离不开谁。 於 m.douban.com -

#5.社區宗教人員的心理急救

瞭解倖存者是否有任何宗教或心靈需求(如:本身的宗教信仰、或一般生活信仰、或價值觀受到 ... 協助該倖存者去辨識使用酒類或藥物來處理壓力的好處與壞處在哪裡;. 於 88.heart.net.tw -

#6.信仰伊斯兰教有什么好处?伊斯兰教如何看待人生问题 - 买购网

伊斯兰教是世界三大宗教之一,伊斯兰教世界的国家遍布亚、非两个大洲,超过50个国家。此外,在各大洲很多国家里都有信仰伊斯兰教的人民,包括英、美、俄、法、德等国家 ... 於 m.maigoo.com -

#7.王偉雄:「宗教與科學」對談會後記 - 端傳媒

倘若台灣社會真的邁向兩極柱化,絕對不是台灣基督教領袖有能力單方面做到。基督信仰傳統中最基要核心的信德,並不是催成當代宗教右派的主要力量。 於 theinitium.com -

#8.雙語新聞-睡地板好處和壞處Plus Minus Tidur di Lantai

根據KOMPAS.com 的一則新聞,人們會因為各種原因選擇在地板上睡覺,這些原因包含了空間上的限制、宗教信仰的關係或者個人的生活方式。 於 news.immigration.gov.tw -

#9.《真武靈應圖》裡聖顯神異現象與時空敍事的探討

宗教信仰 當中,常會出現許多顯應的神異事跡,像神明的飛昇或是下凡顯像、 ... 容或心理現象,壞處則是相當抽象,要表達一個具像或實體現象的東西時便 ... 於 www.rsd.fju.edu.tw -

#10.醫病平台/宗教信仰與生命末期的「天堂與地獄」 - 元氣網

【編者按】這星期的主題是「宗教信仰與生命末期」。一位長期定居國外的安寧病房志工描述一位家人在病人瀕死之際,還試圖改變其宗教信仰的行. 於 health.udn.com -

#11.宗教对人类社会意义促进人格完善提升人性 - 凤凰网佛教

宗教信仰 不仅使人有所敬畏,而且宗教所提倡的克制私欲和贪心,有助于淡化某些人只追求金钱而忽视道德的不良倾向;宗教的自责、自督、自尊等戒律,提倡 ... 於 fo.ifeng.com -

#12.手在树下的蜗牛on Twitter: "@ChatGPTBot 宗教信仰有那些好处 ...

Conversation. 手在树下的蜗牛 · @zhangyixin9268 · @ChatGPTBot. 宗教信仰有那些好处与坏处. Translate Tweet. 9:32 PM · Jun 12, 2023. ·. 40. Views. 於 twitter.com -

#13.孔子的天道論與人性論新探 - 臺灣大學

只有從孔子有宗教信仰,才能理解孔子稱選禹「菲飲食而致孝乎. 鬼神」(泰伯)、答王孫賈云「獲罪于天,無 ... 等,多需經學習,才能明白修德的好處,以及悖德的壞處,. 於 webpageprod-ws.ntu.edu.tw -

#14.信仰宗教的目的是什麼? - 雪花台湾

宗教 可以幫人克服死亡的恐懼。其實不光是宗教,任何信仰都是這個. ... 那些很深奧的內涵,大家都燒香拜佛他就也去燒香拜佛,反正拜了沒壞處,或者堅信 ... 於 www.xuehua.tw -

#15.宗教管理需要法治/张千帆 - 《世代》

宗教信仰 自由不仅是宪法第36条的规定,而且对于中国社会的安定与和谐是极其 ... 所以无论对于政府还是官员自己,尊重信仰自由只有好处,没有坏处。 於 www.kosmoschina.org -

#16.宗教自由- 維基百科,自由的百科全書

世界上大部分國家確認,必須尊重各宗教信仰的不同,政府的一個重要作用是保護宗教選擇自由,即便有得到確認的國教。民主國家的其他做法還包括:. 不干涉宗教出版物、宗教 ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.我怎麼轉變成一個無神論者How I Became an Athiest

... 不敢談宗教的壞處或缺點,另外個原因是宗教的壞處的單子真的很長,何必浪費口舌? ... 我小的時候,處在一個身為西方乖孩子的情形之下,當時我照常得信仰基督教。 於 140.112.185.137 -

#18.人算真的不如天算? 台灣民間信仰與算命文化的社會學觀察

對許多生活中的大小事尋求宗教信仰的協助,從小耳濡目染的我也對此深信不疑 ... 除了事業之外也會問生活大小事啊,預防萬一總是沒有壞處的嘛,這樣就. 於 sociology.ntpu.edu.tw -

#19.人是不是必须要有信仰,信仰的好处和坏处 - 知乎专栏

信仰 最大的坏处就是容易偏执、排他。几乎所有的宗教都有排他性,只要你深入了解一个宗教的教义就能知道宣传的全是,信我就行,其他的不要信这种话。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#20.香光莊嚴第七十六期/教理/為什麼我是佛弟子

況且,宗教家們不忍世間災難以及不捨天下蒼生,而化為具體行動從事救世利他的慈善工作,又有誰做得比宗教徒更徹底呢?(3) 總之,情感因素在宗教信仰中存在壞處,但同時也是 ... 於 www.gaya.org.tw -

#21.傳統習俗也會影響環境和健康?! - PeoPo 公民新聞

其實燒紙錢的壞處人人皆知,不僅會造成空氣污染,還會傷害健康,但終究比不過傳統習俗、宗教信仰、對祖先的思念和對神鬼的敬畏。 於 www.peopo.org -

#22.信仰 - 天下雜誌

從宗教信仰的蓬勃到對藝術活動的熱烈參與,顯示出富裕的台灣,在令人憂心的活力 ... 曾經意志很薄弱,但是,證嚴上人告訴孫若男,不要往壞處想,想多了不就是詛咒嗎? 於 www.cw.com.tw -

#23.高校少数民族宗教信仰保护调研报告 - 清华大学调查问卷系统

Q3:您最早接触或信仰宗教的原因(多选) ... Q5:在学校教育中,您是否接受过宗教信仰教育 ... Q7:您对宗教的看法. ○ 有好处. ○ 有好有坏. ○ 只有坏处. 於 wenjuan.tsinghua.edu.cn -

#24.信仰為何會害人變得喪心病狂?科學家一席話,解開宗教吞噬 ...

前南韓總統朴槿惠因牽扯上異教「永生教」,引發民間激烈抗議。一個宗教信仰,真有那麼嚴重嗎?為何信仰能操控人的意志與情緒?這些問題,就讓長期研究 ... 於 www.storm.mg -

#25.中文大學「宗教與科學」對談(下):火花四濺

1若社會有民建聯,就會有「蛇齋餅糉」2對不少人來說也不錯,但也有不少壞處。那時台下觀眾大笑及鼓掌。 劉創馥回答後,周保松首次在討論中表達他的看法, ... 於 philomedium.com -

#26.植物肉是什麼?素肉、人造未來肉成分、優缺點一次看

近年來全球吹起一股吃素風潮,連知名的連鎖咖啡店都推出「植物肉」或「未來肉」系列餐點。有些人吃素是因為宗教信仰、有些是愛護動物和環境而選擇吃素。 於 helloyishi.com.tw -

#27.国台办推销"统一对台湾的好处" 两岸网民冷嘲热讽

有台湾网民表示:"先把飞弹及军机舰扰台撤掉再来谈",有人说:"宗教信仰自由,存款保障,私有财产保障等等,中共政府留给中国人就好,台湾人都有了! 於 www.rfa.org -

#28.信仰與政治 動機、民意、循序漸進

前銓敘部部長/宗教聯盟主席 ... 宗教信仰才是最貼近人民的生活,所以大家就開始跟著跑。好處是宗. 教信仰會被尊重,壞處是有的人他就是不信,只是當作選舉造勢的場. 於 cpfwp.org -

#29.宗教教育,对孩子是好还是坏? - 自由微信

“ 用带有幻想的宗教故事教育孩子,根本没什么坏处。 ... 一份2001年的研究报告显示,个人宗教信仰对第一、第二代移民年轻人来说,能够缓冲生活中创伤 ... 於 freewechat.com -

#30.南懷瑾老師如何靜坐問答錄

不是信仰佛教的人,哪裡都可以坐,什麼衣服都可以,什麼形式都可以,靜坐是共法, ... 好念佛,信其他宗教的,也要一他的宗教信仰為主,這樣靜坐,只有好處沒有壞處。 於 faculty.stust.edu.tw -

#31.<一個宗教類別及趨勢的探討> 董芳苑牧師附:回應( 張春申神父)

民間信仰與一般做為宗教交談的對象完全不同,它是一種文化現象的宗教團體。 ... 壞處則是除了對天公這一至上神稍加尊敬外,對其他的神很隨便,純係利用神,端視祂們 ... 於 cirpcu.catholic.org.tw -

#32.公义的反抗by Ian Buruma - Project Syndicate

由于我没有信仰某种宗教的好处和坏处,让我来为那些有宗教信仰的人辩护可能听起来有点伪善。但是,看到电视上的缅甸僧侣们不顾世界上最为压制政权的 ... 於 www.project-syndicate.org -

#33.Michael Yip 麥可‧葉(紐西蘭)

他跟我分配在同一個化學班,在這之前,我沒有其他宗教信仰,也或許可以算是半個基督徒 ... 的邏輯:穆斯林女性蓋頭巾以預防犯罪、禁止飲酒(酒的壞處比好處還多)等。 於 www.islam.org.hk -

#34.還是認知作戰? 一個分析中共對臺宗教工作混合式影響力的架構

百姓對於信仰的虔敬。 ... 示,在臺灣民間宗教私人化的特質下,信仰的確會被用來牟取個人利 ... 讓這樣的人加入統戰隊伍或是「威權工具箱」的壞處顯然大於好處。 於 www.pf.org.tw -

#35.宗教信仰有什么好处和坏处? - 喜马拉雅手机版

宗教信仰 是人思想的一种寄托,有的人信科学,也是有一种寄托的,在这一点上科学和信仰没有差别。 信仰佛教有什么好处? 2个回答2023-01-19 18:30. 学 ... 於 m.ximalaya.com -

#36.去教堂有什麼好處和壞處? - Mobile01

壞處 :被制約--大家都奉獻捐錢--可能會不好意思不捐錢.人生加油站汽車在路上行駛,到達一定的里程數, ... 信仰其他宗教的都是異端邪說撒旦的信徒. 於 www.mobile01.com -

#37.杜威、罗素宗教观在/ 五四0时期的影响

但是, 罗素简直不承认宗教对道德有什么好处, 他甚至. 认为有些宗教信仰可说是非道德的。 不过, 杜威与罗素二人的基本宗教倾向是差不多的。他们都是无神论者。在罗素还没有 ... 於 194.246.119.58 -

#38.宗教和鴉片 - 魚之樂

... 可以說明宗教雖然對全人類來說壞處遠多於好處,但有些人的確需要它。 ... 信仰除了讓他們有心理上的慰藉,亦帶給他們實際上的幫助:他們來到美國 ... 於 fishandhappiness.blogspot.com -

#39.有宗教信仰的人比較健康嗎? - Medium

過去歐美研究,多認為有宗教信仰對健康有好處,其一:可以戒除惡習(如酗酒、抽煙);其二:宗教行為如冥想、禱告可能改善健康;其三:宗教團體提供的 ... 於 medium.com -

#40.新文化運動時期宗教討論所關注的問題

例,說明憲法既可賦予公眾以宗教信仰自由的權力,又可. 以將某種宗教定為國教, ... 把宗教的正功能和反功能(好處和壞處)加以區分,認為蔡. 氏所說的宗教中不能為美育 ... 於 www.iscs.org.hk -

#41.我們終於知道情緒傷害造成了心理的疾病,更是讓人難以忽視 ...

緊張、過敏、疑神疑鬼、老往壞處想,鑽牛角尖的結果就會造成失眠、神經衰弱、幻想 ... 過去的世代裡,我們的教育強調科學文明、貶抑宗教信仰(視之為迷信),讓許多人 ... 於 eq.biblekm.com.tw -

#42.宗教婚葬禮儀遭迫害梵蒂岡被指為中共幫兇- 國際 - 自由時報

... 宗教信仰和信念。熟悉中國宗教自由狀況的個人和組織指出,中國政府為了推進宗教「中國化」進程,對宗教自由的打壓已擴大到限制信徒的葬禮和婚禮, ... 於 news.ltn.com.tw -

#43.宗教的优点和缺点 - VSDiffer

宗教 可以帮助个人克服不安全感:有些人可以通过宗教克服不安全感。 · 可以在生活中的困难时期提供帮助:有时,生活可能很艰难,许多人可能会在某一时刻面临挑战。 · 有助于 ... 於 www.vsdiffer.com -

#44.不健康的素食壞處比葷食還多 - 康健雜誌

人們成為素食主義者的原因很多,包括:健康、宗教信仰、對環境保護與氣候變遷的關注等。目前,由於全年都有新鮮農產品供應,還有許多以植物為主的飲食 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#45.[達人專欄] 宗教勸人向善?其實根本沒這回事! - 創作大廳

而且以佛教來說,核心思想講的並不是善或惡,而是「業」。 用世俗的善惡觀點來評論「信仰」,從一開始的方向就錯了。 2016-08 ... 於 home.gamer.com.tw -

#46.国家安全的统一考量——试论习近平的宗教工作思想的理论特色 ...

一方面,“历史上 , 多个民族曾信仰过多种宗教,宗教在这些民族中有着广泛 ... 要善于运用'底线思维'的方法 , 凡事多从坏处准备,努力争取最好的结果 ... 於 mzw.hunan.gov.cn -

#47.博客來-這樣想沒錯但也不對的40件事:哲學家告訴你關於戀愛 ...

3-02 宗教信仰是一件蠢事嗎? ... 如果內心對宗教有所需求,信仰宗教對我們的生活有幫助,而且沒什麼壞處,其也有可能是對的,那麼,信仰是一個合乎 ... 於 www.books.com.tw -

#48.台灣宮廟活動儀式製造的噪音、公共危險、用路人受阻

另憲法13條明定人民有宗教信仰自由,但執法單位卻漠視於此宮廟儀式下那些待在家中的人卻深受此宗教儀式的強迫侵入(宗教儀式、誦經、鞭炮、敲鑼打鼓)。以下 ... 於 join.gov.tw -

#49.【中台世界】 宗教與社會發展之展望

「放任」有好處、也有壞處,如果沒有去規畫、了解,同是一家人,卻各別信仰不同的宗教,由於信仰的差異,生活型態也隨之不同,久而久之,就會衍生一些問題。 於 www.ctworld.org.tw -

#50.原神归终#信原神可以洁净自己的灵魂,只... 来自前往世界之船

原神归终#信原神可以洁净自己的灵魂,只要不偏离就没有任何的坏处, ... 宗教信仰是信仰中的一种,指信奉某种特定宗教的人群对其所信仰的神圣对象,由 ... 於 weibo.com -

#51.一貫道- 您可能不知道的事(一)

宗教信仰 說穿了就是物以類聚,什麼人玩什麼鳥,你玩你的我玩我的,「就算我不認同你,但我既知改變不了你,就隨緣吧」但一貫道的人不這麼想,看一貫道 ... 於 pileemau.pixnet.net -

#52.快樂行動11 信仰宗教或培養靈性 - Prezi

如何進行信仰宗教 · 或培養靈性的活動 · 追尋人生意義和目的 · 對健康和幸福的好處 · 哪些人從信仰宗教和培養靈性中獲益最多? · 壞處. 於 prezi.com -

#53.马来西亚的宗教自由状况 - Lausanne Movement

而去年年初发生的令人意想不到的突袭事件(注:马来西亚非穆斯林信仰被禁用”阿拉”来指代神,selangor地区伊斯兰宗教局突袭了马来西亚的圣经出版协会,以圣经中含有“阿拉”等 ... 於 lausanne.org -

#54.「宗教」相關新聞 - CTWANT

這是傳統信仰中質樸善良的精神──慎終追遠。更何況,伏羲是道家與儒家共同信奉的始祖,傳說中是八卦的祖師,因此算命卜卦、看風水者莫不敬 ... 於 www.ctwant.com -

#55.電視機的

現今世上的眾多宗教信仰都叫我們珍惜生命,愛護世界上的動物。 ... 作者綜合分析問題的兩方面:好處和壞處,先述廢棄電視的壞處,包括減少娛樂、造成失業、生產電視機 ... 於 www.edb.gov.hk -

#56.為什麼要有信仰?為什麼真正的人生是一種宗教的人生?

我們避免採用任何一種既定宗教的教義以及它的特定解釋,做為我們的出發點。這是我們第一步要堅持的,接著我們就要從幾個角度來進行討論。 信仰混淆的 ... 於 www.thenewslens.com -

#57.宗教婚喪禮儀被“中國化”,梵蒂岡被指為中共壯膽

宗教 新聞媒體“教會領袖”(Churchleaders)說,中共日益強化對信仰者的迫害,努力讓 ... 我覺得梵中關係改善只有壞處沒有好處,而且肯定是弊大於利。 於 www.voacantonese.com -

#58.消滅宗教的二次文革 - 民傳媒People Media

一旦叫他們收錢辦事,殺害無辜,偷搶拐騙,他們只會算計好處和壞處,而不是本能地從人生的價值和信念中抗拒這樣做。既沒有「人是神的創造」的一神信仰,也 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#59.小心勿上邪教之當 - 巴士的報

香港是宗教自由之地,好處是大家有信仰自由,壞處是有很多組織行事惹爭議,仍可繼續活動。究竟要如何規範,令人甚為頭痛。 搞活動心靈掛帥. 近年宗教界有 ... 於 www.bastillepost.com -

#60.Netflix《以神之名:信仰的背叛》超恐怖紀錄片!攝理教鄭明析 ...

宗教 不分對錯與絕對,世界上只要出發點是良善的且宣傳方法合理,相信對社會不會造成壞處,如何區分或避開邪教,除了要保有自我意識及明辨是非的判斷,多方 ... 於 www.elle.com -

#61.宗教自由系列,第五部分:宗教何以對社會極其重要

宗教對民主極其重要「沒有強勢武裝的政府,能與由道德和宗教所釋放的人類 ... 明確的宗教信仰和行事是喚起道德行為的基礎,宗教信仰啟發社區作深刻的 ... 於 news-hk.churchofjesuschrist.org -

#62.科學與宗教一定相互衝突嗎?—《愛因斯坦自選集》

在十八世紀末葉與十九世紀,普遍認為知識和信仰之間有無法妥協的衝突。在先進之士的心中流行一派見解,主張應該是由知識逐漸取代信仰的時候了,未以知識為根據的信仰稱 ... 於 pansci.asia -

#63.菩薩保佑的方式,就是建議你去打疫苗 - 國衛院電子報-

對比先前台灣熱烈討論媽祖遶境等宗教活動,許多反對延期停辦的信徒 ... 不是自己有虔誠的宗教信仰、生活單純,有菩薩的加持保佑,就不用去打疫苗了? 於 enews.nhri.edu.tw -

#64.戴翡翠手镯有什么好处坏处(11月推荐/今日更新)2022已更新

翡翠手镯戴上有什么好处戴翡翠手镯对身体有什么好处:辟邪、心灵寄托起初,翡翠手镯是作为人们对宗教信仰的一个信物;后来翡翠越来越得到人们的青睐,加上人们的各种 ... 於 www.jirou.com -

#65.自由軟體運動發展史與宗教發展史的比較之 8 - iT 邦幫忙

有些人會有疑問,有宗教信仰的人基本上就不自由,會被信仰所限, ... 當人們討論好處或壞處,或如何做,可以向他們闡述自由和社群的價值。 於 ithelp.ithome.com.tw -

#66.郑庭河:世俗化的“坏处” | 龙门阵| 评论 - 东方日报

是以,各地华人总有相当自由、宽松,乃至“放任”的认同选择,可选择不同的宗教信仰、语言习惯、教育背景、意识形态、文化取向等。当然,也确有部分华人最终 ... 於 www.orientaldaily.com.my -

#67.信仰基督教有什麼壞處? - 雅瑪知識

信耶穌基督沒有壞處,信的人就是蒙褔的人,因為主耶穌基督為了世人的罪,甘願釘 ... 基督教是西方國家的宗教,西方人從小就接受這種教育而且耳聞目染的已經把信仰融入 ... 於 www.yamab2b.com -

#68.周少青:没有宗教的世界会更加美好? - 搜狐

这次调查还发现,有24%的人认为宗教信仰会使一个人变得更好或成为一个好公民,这一比例比2011年下降了8个百分点。在政教关系方面,大多数人支持政教 ... 於 www.sohu.com -

#69.研究佛學與信仰佛教――基於近代中國佛學發展脈絡之觀點1

就研究佛學與信仰佛教而言,值得留意的是:帶著「信仰」和「宗教感. *. 前國史館纂修 ... 就壞處看,不免「信道不篤」。「篤信」在馮友蘭看來,不但不是他所期. 於 www.hongshi.org.tw -

#70.欲望人生vs 真情人生 - 原始佛教會

此人之所以在意我們,是在意我們對他有什麼好處或壞處而不是在意我們。 ... 雖然某些人士沒有特定的宗教信仰,卻也重視自、他的關係與福祉,同樣心懷價值與真摯情操。 於 www.arahant.org -

#71.自我【世俗人所理解的】是甚麼東西?有何可怕之處?上帝用 ...

沒有宗教信仰的人比較乾脆,他心裡知道,這個自我很難超過1百歲,不管自我被建構得多麼堂皇, ... 然而所有最大的壞處,莫過於來自上述的第4個成分,很值得我們注意:. 於 christcom.ning.com -

#72.吃牛會厄運連連?專家曝這種人不能吃

究竟什麼樣的人不可吃牛有禁忌呢?對此,知名民俗專家楊登嵙表示,不吃牛主要有三原因,分別是家裡過去種田、宗教信仰和八字裡有魁罡 ... 於 today.line.me -

#73.谈宗教信仰 - 闲人LIFE

就拿宗教信仰这件事来讲,这很大程度上依赖于生长环境,而不是理性思考。 ... 我的想法是,宗教对人类社会的一点点好处,已经被宗教的坏处抵消了,我 ... 於 www.xianrenlife.com -

#74.從禁忌到主流:《基督宗教的勝利》 - MPlus

他說:「我沒有說基督教的勝利是天大好事,也沒說是壞事。單純以身為歷史學者的角度來探討這個議題,基督教確實贏了,但這場勝利有明顯的好處和壞處。」. 於 www.mplus.com.tw -

#75.台南神學院神學研究所道學碩士班碩士論文題目以詹姆斯.佛勒 ...

命的追求而已,在千千萬萬個宗教信仰當中,基督徒也很有可能在同樣. 的信仰階段下追求到錯誤的 ... 間的話題比較容易談,且較無拘束;壞處則是另一性別對問題的不同. 於 ir.taitheo.org.tw -

#76.江健勇老師的課程- 我思維基本上是接近無神論的 - Facebook

我思維基本上是接近無神論的,但就算那些百分百無神論的科學家知道宗教信仰有不少的壞處,也會認同它有一些生理和心理上的好處,所以才在人類長遠的進化中,得以保留。 於 m.facebook.com -

#77.宗教信仰问卷调查_历史项目_免费模板

你怎样看待大学生信仰宗教. 支持. 反对. 无所谓. 您认为宗教信仰会给社会带来什么影响. 安定社会,稳定人心 ... 中立(没好处也没坏处). 其他. 您认为您所信仰的. 於 www.wenjuan.com -

#78.宗教多樣性與宗教和諧 - Thubten Chodron

幸運的是,為了實現宗教和諧和宗教間對話,沒有必要在概念上兼顧不同的信仰以使它們相同。 ... 我們只有在了解被外在快樂分心和執著的壞處時,才能在精神上修煉自己。 於 thubtenchodron.org -

#79.[社團性質]宗教性社團的好處及壞處 - TUN大學網

目前就讀大一的我是基督教的信仰想了解大學都會有宗教性團體嗎?因為害怕參加到奇怪的信仰組織(掛羊頭賣狗肉)希望大家可以告訴我哪些學校會踩雷? 於 university.1111.com.tw -

#80.李太太是虔誠的佛教徒,為人熱忱,但也有點霸氣。上個星

肉乾,李太太問她緣由,倩倩回說我不信任何宗教,李太太苦口 ... 說:「不管你信不信佛,拜佛只有好處沒壞處,再說入鄉隨俗, ... 宗教或信仰之自由,不得脅迫侵害之。 於 www.moj.gov.tw -

#81.宗教管理刍议

但是宗教信仰与劳资关系之间的关系比较复杂,并非说宗教一定有利于缓解劳资矛盾, ... 刚服役的时候,就跟他们讲点资本主义的坏处,只讲一点点,像打预防针一样,让 ... 於 classic.iclrs.org -

#82.生活態度Life Stance: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

... 世界範圍內獲得接受,即擁抱人文主義和宗教的好處,而不受到宗教壞處的阻礙。 ... 宗教是一套信仰和實踐,通常以有關現實、宇宙和人性的特定超自然和/或道德主張為 ... 於 academic-accelerator.com -

#83.华人宗教信仰问题- 马来西亚佛教资讯网

这个宗教,协助塑造了世界上最优秀最长久的文化之一。使中华民族,虽然内忧外患,仍然生存到今天。 这样的宗教,并没有坏处,所以并不能说是个问题,既 ... 於 www.mybuddhist.net -

#84.好人好神運動> 環境保護> 燒王船 - 全國宗教資訊網

早期中國華南地區因高溫、濕熱時常發生瘟疫,而發展出祭瘟、送瘟的習俗,王船最早就是用來送走瘟神的交通工具。因此王船信仰成為中國大陸東南沿海地區,以及臺灣西南 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#85.叮嚀:聖嚴法師談天下事聖嚴法師著 - 七葉佛教書舍

這種人不想要宗教信仰,旁人也不需要強迫他,這時候你可以告訴他:「你不信宗教 ... 我用真誠的心為你祈禱,這是對你的一份關懷,對你沒有什麼妨礙,也沒有什麼壞處。 於 www.book853.com -

#86.信仰的好处_头条

答案也很有意思,联想到最近一直在写有关宗教的文章,于是就多写一篇关于信仰的文章。 力不足者. 1评论. 2022-04-12. 傅佩荣:人活着, ... 於 www.toutiao.com -

#87.題目:學與宗教的討論課題

和國公民有宗教信仰自由,但官方實行無神論宣傳教育,以及政府制定《宗教事務條例》,規定宗教活動只能在政府登記的宗教場所進行,否則為非法 ... 只有好處沒有壞處。 於 140.117.153.69 -

#88.为什么一个人会去信一种宗教? - 陈志飞的博文 - 科学网—博客

但是,这并不妨碍我去发现信教的好处,否则就无法理解有那么多人去信仰宗教。至于信教的坏处,就不用我来讲了。 我知道,科学网上的不少读者将会出国 ... 於 blog.sciencenet.cn -

#89.社會工作者宗教信仰與 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

取深度訪談法,選取十一位具有宗教信仰的社會工作者,研究結果發現五項會 ... 同性戀者,會不斷提醒案主墮胎的壞處,或是同性戀如何地違背神的置意,. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#90.3. 內化的軌跡以輸出為前提來輸入 - 方格子

不過壞處就是我對自己現有的認知很沒信心,我會懷疑事後發現自己錯了的 ... 3 宗教教義以所陳述的事實為依據:應該接受檢驗──《信仰不是事實》大要 ... 於 vocus.cc -

#91.邪教,畸形的信仰--理论--人民网

有的邪教往往打着宗教的旗号,有的打着“科学”与“气功”等旗号,这使人们对邪教的辨识有一定的困难。 □刘建军. 最近,由于所谓“全能神”组织一事,邪教问题 ... 於 theory.people.com.cn -

#92.接受耶稣真理而得到的十大“坏处” - EMTM

在本月的一个主日,我在教会听一位面向回教徒传福音的宣教士讲道,他说自己曾经历过一个信仰纠结:就是有些传道人在布道时,对人们宣讲“信福音而会得到的十大好处”,以 ... 於 exposingmysteries.org -

#93.宗教自由促进社会的民主与和谐

2.国家对待所有宗教都是平等的吗? 3.宗教团体能公开宣讲他们的宗教信仰,并鼓励人们接受吗? 4.政府有 ... 於 www.pacilution.com -

#94.國民小學教師宗教信仰與生命教育教學之個案研究 - ntcuir

帶著自己的信仰做研究,其實並不全然是壞處,研究者認為,宗教之所以成. 為信仰,往往是經歷了生命感動的過程,是深刻而且意義非凡的,這樣的體驗,. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#95.有宗教信仰的好處 - 無住生心

宗教信仰 的另一個好處,是對放蕩不羈的言行有所約束,在人倫道德上有所規範。宗教讓人學習到要行善積德,未成賢聖、先學做人,以「仁義禮智信」等五常為本 ... 於 pureland999.blogspot.com -

#96.大陸委員會

大陸委員會 · 陸委會出席金門縣政府主辦之「金廈泳渡」活動,為兩岸選手加油打氣並頒獎. 112-07-16 · 主流民意支持政府推動兩岸健康有序交流,反對中共對臺綜合施壓. 112-07- ... 於 www.mac.gov.tw -

#97.宗教信仰有什么好处和坏处? - 百度知道

一、利1、宗教信仰寄托着人们对命运的期望和对人生的关注,正确的宗教信仰能指导、修正、支配着人们的社会生活和精神生活。 · 2、当今的社会,信仰宗教的人中受过良好教育、 ... 於 zhidao.baidu.com -

#98.回答宗教問題有什麼好處和壞處? - 健康跟著走

一個宗教信仰,真有那麼嚴重嗎?為何信仰能操控人的意志與情緒?這些問題,就 ..., 这就是宗教的坏处:被利用。 关于宗教的神,没有谁厉害或谁不厉害的,正确的认识, ... 於 info.todohealth.com