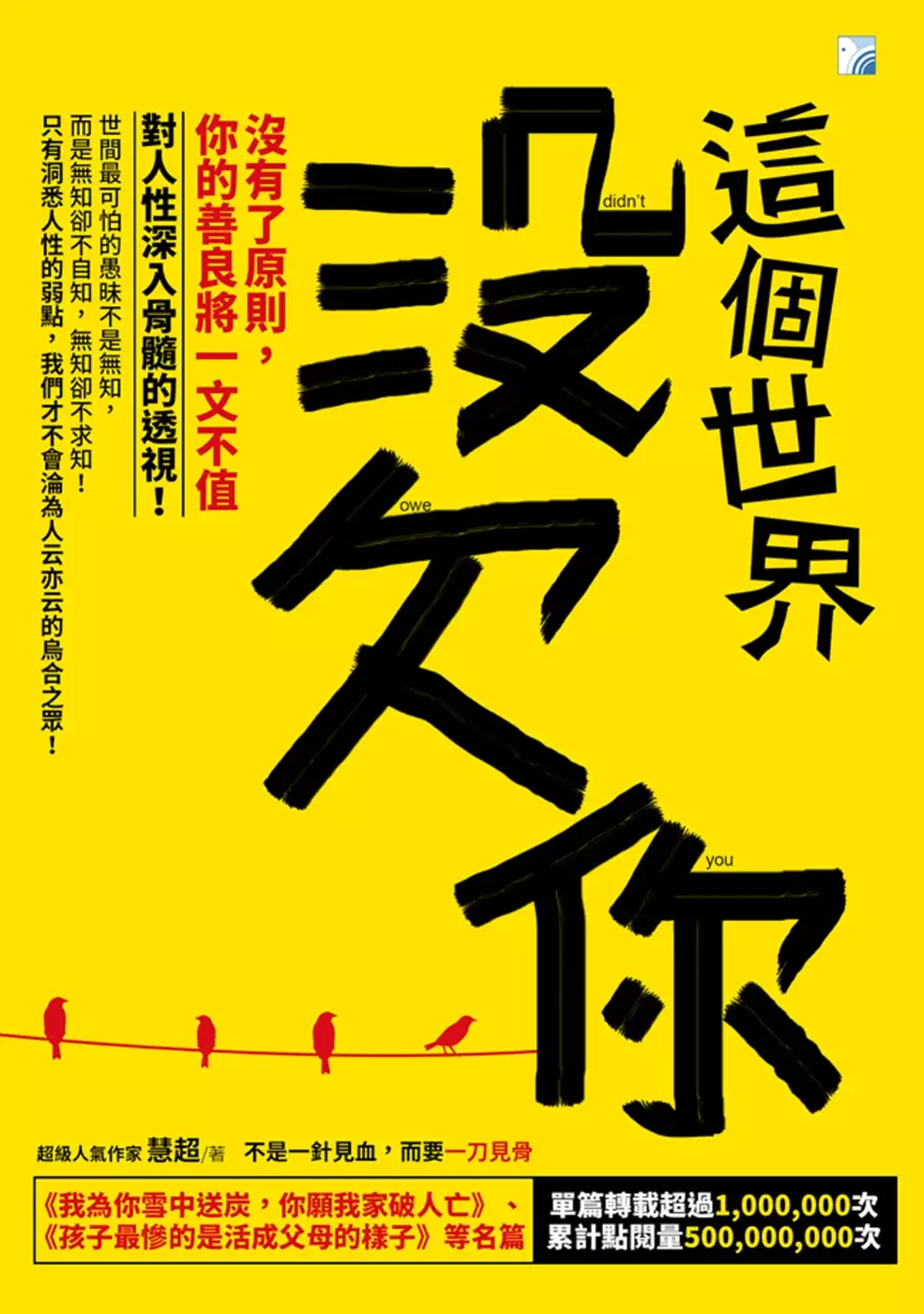

愛心捐款帳號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦慧超寫的 這個世界沒欠你:沒有了原則,你的善良將一文不值 和趙翠慧、亓昕、張大諾的 周轉愛的人:兩次瀕死帶給我的生命領悟都 可以從中找到所需的評價。

另外網站捐款方式 - 雙連視障關懷基金會也說明:您的愛心捐款,幫助我們支持視障朋友發揮能力、融入社會、自在生活。 線上信用卡捐款.

這兩本書分別來自海鴿 和圓神所出版 。

元智大學 管理碩士在職專班 廖淑伶所指導 吳亞璇的 非營利組織策略規劃與行銷傳播之研究-以生命線協會為例 (2014),提出愛心捐款帳號關鍵因素是什麼,來自於非營利組織、行銷傳播策略、生命線協會。

而第二篇論文國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 古允文所指導 黃培潔的 台灣社會工作專業建制化過程研究:權力結構的歷史分析 (2013),提出因為有 台灣社會工作、批判論述分析、專業化、建制化、歷史脈絡、權力結構的重點而找出了 愛心捐款帳號的解答。

最後網站捐款方式 - 衡山基金會則補充:郵政劃撥. 戶名:財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會; 劃撥帳號:2271-2671 ... 用說的:消費購物→店員開立電子發票前→告知要捐愛心碼2320→完成捐款 ...

這個世界沒欠你:沒有了原則,你的善良將一文不值

為了解決愛心捐款帳號 的問題,作者慧超 這樣論述:

我為你雪中送炭,你願我家破人亡 自古,中國有一句很耐人尋味的諺語:斗米養恩,擔米養仇。 我為你雪中送炭,你願我家破人亡,更有甚者,真的就上來把你弄死了! 有一種「缺德」叫人格破產 先講一個故事: 某人在城裡,有一間單位集資建的小房子,二十坪左右,因為房子小,家裡經濟情況改善以後,某人又買了一間大房子。因為裝修新房等原因,小房子一直空著。 這時,某人鄉下有個親戚過來打工。親戚就說,不如把房子租給我吧,我付你房租。某人同意了,考慮到當時租金也就五百人民幣,還不如不要。就這樣,過去了很多年,親戚一直沒給過租金。這段期間房價一直在上漲,租金自然也漲,某人在這

段期間又陸續貸款買了兩間房子。 後來,某人看中一個新建商場的商鋪,地段價格十分誘人。商鋪昂貴,某人要買商鋪就必須賣掉兩間房子。權衡之後,決定賣掉給親戚暫住的那間房子,再賣掉一間貸款的房子。好的地段當然看上的人很多,時間有限,所以某人就去和親戚講,能不能盡快再找個房子租住。 接下來,就是人們喜聞樂見的劇情。親戚非常生氣,表示:「你什麼意思,這不明擺著攆人走嗎?有話你就明說,我們交租金不就行了嗎?至於找個藉口把人往外攆嗎?你這不缺德嗎?」 最後的結果當然是親戚根本就不去找房子,某人實在等不了,直接自己去仲介找一間合適的房子,並且表示可以先墊付一個月的租金。親戚一看,實在是沒辦法,

說:「你直接把房子賣我吧!」 某人著急買商鋪,況且賣誰不是賣啊!但是萬萬沒想到,親戚提出十萬人民幣買這間房子!按照市價,這間房子已經升值到二十三萬,仲介甚至表示,如果賣二十萬可以直接現金收房。 某人無法接受。然後,親戚就找很多人過來說:「兩口子不容易,孩子還在上學,打工也不輕鬆,你們兩家又是這麼近的親戚,你們家好幾間房子,那麼有錢,也不缺他這點小錢,就算照顧親戚,便宜賣給他得了……」 某人最後表示可以看在親戚的面子上,二十萬人民幣賣給他,親戚要是不買,就直接委託仲介。然後畫風就變成這樣:「你們這是要把人趕盡殺絕啊!為了錢,連親戚也不認;為了錢,連心都黑了。你這樣要遭報應的,你

這樣要家破人亡的!」 最後的結果是,兩家人鬧得跟仇人一樣。 故事講完了,是真事,歡迎對號入座。 唐太宗曾經說:「以史為鑑,可知興替。」恩將仇報的故事簡直寫滿史書,當年北燕王高雲,救了兩個沒飯吃的壯士,又賜寶物又賜美酒,結果呢?這兩壯士某天突然想:憑什麼咱倆每天見到他還要鞠躬下跪,憑什麼他是王,我們連個官都沒有,然後兩個人持劍入宮,活生生把北燕王給弄死了。 自古,中國有一句很耐人尋味的諺語:斗米養恩,擔米養仇。 我為你雪中送炭,你願我家破人亡,更有甚者,真的就上來把你弄死了! 人格破產的原因一:「感恩邊際效應」 柏楊先生在《醜陋的中國人》一書中,對人類的

劣根性表述得入木三分。不過,我想應該拋卻所謂的「中國人的劣根性」,嚴肅地談一談造成這種畸形情感狀態的根源。 很多年以前,我和蜘蛛人聊天,他說:「能力越大,責任越大。」我說:「希望越大,失望越大。」 擁有一顆悲憫之心是非常高尚的,許多有能力的人將這顆悲憫之心化為滿腔熱血,無私地幫助那些身邊的弱勢群體。很多慈善家、NGO組織者、心懷悲憫的好人,在對某些人(注意是某些人)進行幫助之後,卻事與願違,但是很多時候,我們幫助的人回饋我們的竟然是冷冰冰的傷害。 電視上曾經有一段耐人尋味的新聞:一個饅頭店老闆,看到很多工人和流浪漢沒有飯可以吃,開辦「愛心饅頭」,免費送熱饅頭。結果竟然有不少人

過來和饅頭店老闆說:「今天的饅頭我就不領了,你登記一下,把饅頭錢退給我吧!」過分的不僅僅是「我不要饅頭了,你退錢給我吧」,更多過分的在於,停止免費送饅頭以後,很多「純潔善良的民眾」大鬧饅頭店,汙衊栽贓者有之,破口大罵者有之…… 我真的很難忘記饅頭店老闆哭泣的畫面。老闆和她幫助的人非親非故,而且人數龐大,不可能來領饅頭的人都是「壞人」。為什麼這些人都沒有意識到:他們原本應該感謝這位在寒冬中送他們熱饅頭的善良女人啊! 為什麼? 如果用經濟學的概念解釋,我認為這是一種「感恩的邊際效應」。什麼是邊際效應?枯燥的經濟學定義,我就不在這裡複製,舉一個例子吧: 你快餓死了,有人送你一

個饅頭,你感激得恨不得給他做牛做馬;然後,又有人送你饅頭,你感激得痛哭流涕;然後,又一個饅頭之後,你飽了;然後,依然有人不斷送你饅頭…… 當你手裡攥著幾十個饅頭,你幾乎已經忘記這些人救了你,你的心理很可能是:這幫慈善作秀的為什麼只知道送饅頭,我還需要衣服,我還需要錢…… 第一次收到來自陌生人的幫助,我相信大多數人都是心存感激的,但是如果同一個人對他施惠第二次、第三次、第一百次之後呢? 不好意思,他可能會覺得理所當然!一旦你停止對他的幫助,他反而會心生怨念。 重要的是,在這一連串的活動中,受到幫助的人心中的感激遞減,遞減到一定程度上,受助者幾乎已經坦然地接受別人的饋贈並且

認為理所當然。最後,受助者提出更多的要求,並且在心理上絲毫不覺得有任何不妥。 人格破產的原因二:「失敗者的憤怒」 你說,饅頭店資助的都是窮人,窮人畢竟有其思維局限性。好,我再舉一個例子,受資助者都是「天真無邪」的學生,其中不乏大學生: 有多少人還記得這位曾經感動中國的歌手——叢飛? 這實在是一個悲傷的故事。作為曾經風光的男歌手,叢飛短暫的一生參加過四百多場義演,累計捐款三百多萬人民幣,資助一百八十三個貧困學生,為了供貧困兒童上學拼命演出,耽誤治療,死於胃癌,終年三十七歲。 在叢飛身患胃癌實在無法繼續資助時,那些天真無邪的學生和號稱國家棟樑的大學生是怎麼做的?

受資助的學生甲:「騙子,他義演賺那麼多錢,得個胃病能花多少錢?」 受資助的家長甲:「你不是說要把我孩子供到大學畢業嗎?我孩子還在上初中你就不出錢,你不是坑人嗎?」 叢飛:「我現在在治療,所以不能繼續匯款。」 受資助的家長甲:「你什麼時候才能治好病演出賺錢啊?」 很難想像叢飛最後的日子是怎麼度過的。他去世的時候,家徒四壁,女兒還不到一歲,那些他曾經拼命工作省吃儉用去幫助的人,在他瀕死時刻,還在伸手向他要錢,態度冰冷而強硬,很多學生甚至拒絕承認被叢飛資助過,更別提看望。 《中國青年報》記者當年採訪部分受助者,有些受助者說了這樣一句話:「我從來沒有強迫他。」 為

什麼? 除了「感恩的邊際效應」之外,我再向各位陳述一個心理學概念:「失敗者的憤怒」。 失敗者的憤怒,是源於對自己失敗的境遇感受到的自卑與恐慌,但是由於人總是能夠無條件地原諒自己,因此這種對自身境遇的自卑與恐慌,在自我心理的調節(或是你可以理解為扭曲)下,從一開始就跳出自我的檢討而轉嫁到他人。 叢飛的例子就是典型的「感恩的邊際效應」加上「失敗者的憤怒」。因為這種心理上的扭曲,受助者搖身一變,從「受人資助」變成「被叢飛利用」的弱勢群體,不僅逐漸忘記當初第一次受到資助的感動,到最後,受資助者反而認為叢飛幫助自己是有目的的,轉而仇恨叢飛。 醜陋的「失敗者的憤怒」之相:「你現在過

得比我好,早晚有一天會倒楣」 強於自己的人總是在提醒自己的失敗,人們又無條件原諒自己的無能並且轉移自己的自卑,因此「失敗者的憤怒」在越親近的關係中表現得越明顯,因為他的潛意識裡認為你們的能力、思維、格局都是同一個層次,你比我過得好,只是運氣好而已,他永遠看不到你自身的努力,雖然有些人確實是因為運氣好而過上好日子。 當年都是一起玩泥巴的小夥伴,憑什麼你開好車;當年都是一起吃路邊攤的好閨蜜,憑什麼你拎名牌包而我給孩子買尿布還要比價;當年都是村裡的破落戶,憑什麼你住別墅而我依然只能在土坯房裡打麻將…… 「你現在過得比我好,早晚有一天會倒楣」就是一種典型的「失敗者的憤怒」。 「

我給你一顆糖,你看到我給別人兩顆糖,你就對我有意見,但是你不知道他曾經給我兩顆糖,而你什麼都沒有給我。」曾經在朋友圈盛傳的這段話,也是一種典型的失敗者的憤怒。糖果數量的不公平,使他在潛意識中有自己處於「失敗的朋友關係」中的擔憂與自卑,本能引導他直接將問題轉移到送糖者身上,「是你做人有問題」,如果不幸你一直無私地送他糖,他已經沒有當初接受第一顆糖的溫暖與感動,所以一旦你送的少了或是停止贈送,他將不可逆轉地產生憤怒! 好了。 如果你不幸遇到開篇故事中那樣的親戚,甚至叢飛這樣的極端例子,這個時候,你想一想,也許應該神情閒淡地對那些正在恬不知恥向你伸手要錢的忘恩負義者說一句什麼呢? 本書

特色 ■不是一針見血,而要一刀見骨——30篇戳穿現實、顛覆觀念、筆力辛辣原創文章! 透過本書,作者對人性進行深入骨髓的透視,揭開當下社會的浮華和空虛,表現在人際交往、職場生存、家庭教育、婆媳關係、兩性關係中,我們感受到的難以言喻的痛苦事實,其中《我為你雪中送炭,你願我家破人亡》、《孩子最慘的是活成父母的樣子》等名篇,單篇轉載超過1,000,000次,累計點閱量500,000,000次,深受讀者喜愛! ■世間最可怕的愚昧不是無知,而是無知卻不自知,無知卻不求知! 作者從社會心理學原理分析出發,深度剖析「偽同情心」、「偽道德心」、「偽羞恥心」的醜陋心態和行為,讓我們反思:自

己如今所擁護或是正在厭惡的,是不是自己曾經所厭惡和理應容忍的?本書不是針對某個群體或是某個社會現象加以嘲諷和批判,而是出於對人性本質的深刻反省和良性探索,期望給讀者一個審視世界的全新角度。 ■只有洞悉人性的弱點,我們才不會淪為人云亦云的烏合之眾! 在本書中,可以看到人間百態,於細微之處洞察人性,揭穿現代人的真面目。同時,作者以這些言辭犀利的文章告訴我們:只有洞悉這個時代和人性中的平庸之惡——明知愚蠢,卻甘於愚蠢;明知惡俗,卻甘於惡俗;明知無恥,卻甘於無恥,我們才有可能免受其害。 ■培養「獨立思考」的能力,讓自己避免平庸,走向偉大! 獨立思考的停滯,往往意味著集體的盲從和

被操縱成為一種主流。在日常生活中,不可避免地會受到謠言與流言的影響,進而讓自己無所適從,甚至做出錯誤判斷。閱讀此書之後,有助於我們培養獨立思考的能力,謠言與流言永遠不會消失,但是可以讓謠言與流言在自己這裡「終結」! 每一篇文章都值得細細品味!你雖未救贖,我已自救!——網友張大瘋兒forever 每一篇文章都很讚,深刻,以筆當矛,直刺社會問題的心臟!——網友字符集 這些文章有對現實的審視,對人性的剖析,不誇張黑暗,不阿諛光明,不溫暖,卻赤裸裸。它讓你忠於現實,更忠實於自己的內心,教你在黑暗中摸索自己的方向,傾聽和反思自己的聲音。

愛心捐款帳號進入發燒排行的影片

今天我們來到雲林縣口湖鄉的海邊,看到吳家父女齊心協力、全家族投入照顧失智老人的愛心行動,讓我感動萬分。

吳靜盈小姐原本是重症病房護理師,返鄉協助父親成立老人日照中心,在過程中發覺缺少失智症的照護專業,便自己去進修學習。妹妹吳貞怡與姊姊相差十歲,原本不是相關科系出身,也在看見偏鄉年輕人的缺乏後,毅然決定返鄉進修社工學分、投入看護的行列。

吳家姊妹放棄五光十色的都市生活,回到家鄉的海邊小漁村照顧失智老人,她們近期的目標是與父親共同將荒廢校舍改造成完整一條龍服務的老人照護中心,用「在地人照顧在地人」的使命感行善,這樣犧牲奉獻的精神令人為之動容!

本週,讓我們一起敲開這扇承擔的大門!

☀️邀請您和我一起愛心捐款,散播更多善的力量

戶名:雲林縣家園關懷協會

銀行:雲林縣口湖鄉農會下崙分部

匯款帳號:00333210742670

#韓先生來敲門

#莫忘世上苦人多

非營利組織策略規劃與行銷傳播之研究-以生命線協會為例

為了解決愛心捐款帳號 的問題,作者吳亞璇 這樣論述:

本研究是探討非營利組織 (Non-Profit Organizations; NPOs) 的策略規劃 (Strategic Planning) 與行銷傳播 (Marketing Communication),並以「生命線協會」為個案做分析。生命線協會成立於民國66年,係以全日24小時的電話守候,致力於自殺防治的公益團體。在審視其願景 (Vision) 、使命 (Mission)、目標 (Objectives) 、內/外在環境的強勢 (Strength) 、弱點 (Weakness) 、機會 (Opportunity) 、威脅 (Threats) 的SWOT分析,以及競爭環境與主策略 (Mai

n strategy) 後,本研究特別就其行銷策略規劃 (Strategy planning) 與行銷組合 (Marketing mix) 做詳細診斷,包括:STP分析、4P (product, price, place, promotion) 與品牌行銷手法,尤其是行銷傳播的部分,更以 AIDA 模式、效果層級模式與創新採用模式,核對其現行之具體行銷活動,找出缺失與不足之處予以補強,再提出數樣行銷方案供其運用:(一) 各級學校製作海報。(二) 培育種子師資宣導。(三) 建立行動通訊之官方帳號。(四) 設計行動通訊貼圖。(五) 創作標語/廣告金語。(六) 與「張老師」同業結盟:。此一研究結果,

可供其他同類型非營利組織經營者參考。

周轉愛的人:兩次瀕死帶給我的生命領悟

為了解決愛心捐款帳號 的問題,作者趙翠慧、亓昕、張大諾 這樣論述:

從沒見過像她這樣的人,就像一個充滿能量和愛的巨大銀行,只是這個銀行周轉的是愛……她的愛越轉越多,在每個人心裡存下美好感動,一個接一個的,把愛轉出去! 全球數十萬人驚歎於她瀕死體驗後的圓滿生命領悟! 她的人生就像一個謎,在走過生命低谷之後,卻依然能笑看世間一切…… 她動過四次大手術,身患重病六年,每每從夜晚咳到清晨,卻能安之若泰; 她兩次瀕臨死亡,痛到靈魂出殼卻又回到人世; 她受過巨大傷害,卻還替傷害她的人還債; 她曾陷感情幽谷,卻對丈夫充滿感謝,並對丈夫成就由衷讚歎; 她推動公益做到借錢或者甚至變賣家產;得知不相識者的痛苦,還能趕早班飛機去關懷對方。 在經歷種

種身心的創傷後,她領悟到:這個世界上給你最大困境的人,一定是那個最愛你的人,因為是他讓你完成最重要的成長…… 她叫趙翠慧,她時時走在生命的鋼索上,卻感覺一切圓滿。為什麼別人看她如此苦,她卻能甘之如飴?那些生命圓滿之謎,一旦破解,必能影響且啟發我們的人生,你絕對不想錯過她最珍貴的生命領悟! 好評不斷的瀕死演講 聽過他數次瀕死體悟演講的聽眾說:「聽趙翠慧的演講,我從來不會聽膩,因為每一次聽都是鼓勵,鼓勵我們面對死亡時能夠放下、能夠坦然。鼓勵我們向著正向慈悲的人生行走去。」 趙翠慧震撼人心的生命語錄! .如果不是你願意,快樂悲傷都沒辦法主宰你。悲和傷是分開的,你可以很悲,但是不要傷到自己

。 .出去的愛,宇宙就會送回來。讓對方知道你的思念,你的愛就會有回應。 .活著不是獎賞,生病也不是處罰。 .讓感激變成一個習慣,甚至變成你每天的一個工作,好好練習,你就會發現,人生非常溫暖,內心也會非常強大……至於你,這一輩子有可能變成無敵鐵金剛…… .批判過去很對不起自己,因為在今天之前,你也在很努力地活著,過去成就今天的你。你只是在一個很好的機會裡轉變了,僅此而已。 .你要在最脆弱的地方找到力量,然後在最放心不下的地方把它處理掉。 .面對挫折時,千萬不要怨恨,始終要秉持一種「學習」的態度,靜靜等待背後的禮物的到來…… .不用擔心把自己寵壞,我們總是對自己太刻薄,

然後就對自己不滿,馬上也會對別人不滿、遷怒,如果今天對自己滿意點,對他人自然也會非常好。 .當你心無罣礙,就沒有恐怖,也會遠離顛倒夢想,這在臨命終時是非常重要的。 作者簡介 趙翠慧 多年前,罹患肺腺癌的趙翠慧經歷兩次靈魂出竅,在鬼門關前走一遭,讓她轉換態度看人生,學習以感恩心待人接物,以愛擁抱生命,目前擔任周大觀基金會執行長,以及佛光山的檀講師。 她同時在全世界進行公益演講,已超過一千場。宣揚「圓滿生命」「關愛他人」「正視死亡」,足跡遍及歐洲、澳洲、美洲、非洲,更別說是日本和韓國。在美國紐澤西時,有人為聽其演講,開了六個小時的車子趕來;有的人傾聽四次而興致不減;更多的人找了朋友親人

一起聆聽,而和她相熟的人更是表示:「哪怕只是想起她,就覺得被注入巨大的正面能量!」 採訪撰文簡介 張大諾 1972年生,畢業於黑龍江大學。榮獲「北京十大志願者」「全國十佳生命關懷志願者」公益稱號。擔任黑龍江廣播電視報編輯期間接獲肌無力患者張云成的求助信,開始發願指導張云成撰寫《假如我能行走三天》一書,本書賺人熱淚、催人上進,張云成因此與姚明同列當年的中國青年年度勵志人物。張大諾現在指導四十位殘疾人士,創作「殘疾勵志心靈史詩」叢書。 亓昕 生於1975年,畢業於黑龍江大學。曾任黑龍江人民廣播電台、哈爾濱人民廣播電台DJ、《中國青年》雜誌專題部主任,現為《surface》雜誌執行主編。已出

版《假如給我三天聽力》《我把青春唱給你聽》《蘭花傳奇》等圖書,內容涉及人物傳記以及身心靈等。 30歲以後開始關注身心靈,對一切能夠為心靈帶來成長、為靈魂帶來精進的人都興致盎然,且能心意相通,本書恰為此初衷的成果。

台灣社會工作專業建制化過程研究:權力結構的歷史分析

為了解決愛心捐款帳號 的問題,作者黃培潔 這樣論述:

本研究旨在探索台灣社會工作專業制度建構的過程,放置在歷史脈絡下進行權力結構分析,採取批判典範路徑,以社會建構論為研究之方法論,透過批判論述方法來描述、詮釋與解釋所蒐集到的資料。試圖透過對歷史過程因素的了解、實際狀況發展的歸納分析,以爬梳出台灣社工專業建制化的過程,並以此為基礎,論證專業如何建制、專業建制的正當性以及專業化是否等於證照化這三個議題。在文獻整理的階段,本研究認為台灣社會工作專業發展可區分為社會工作師法立法前、立法後及修法前三階段,這三個階段各自擁有該階段的發展特質,也擁有多元的介入力量及運作策略。在探討各階段專業發展過程時,需涵括社會事件及社會結構部份、需區辨出權力主體及權力客體

並盡力描繪當中諸多之關係、亦不能忽略觀察決定社會重要議題當中權力關係運作的決策與非決策元素。第四章針對三個階段的社會工作專業發展進行文本及過程分析,歸結出各階段發展重點:立法前追求專業化,立法後辨識建制化,修法前確保專業化。追求專業化是由學術界提出專業化的必要性開始,專業化途徑為「納入國家體制以維護並確認社會工作的專業性」,使得台灣社會工作專業的發展與國家產生密不可分的關係。立法後辨識建制化階段,則因對專業證照為主的立場不同,而發展出兩條不同的路徑,此不同路線的兩方,在本階段沒有出現相互對話的機會,而是運用不同的方式及行動,各自表述。在辨識建制化階段,產生出主流與邊緣等多方面的論述,這些的論述

加上政府、學者及專業團體三方權力交互運作後,產出專業化不足的聲音,開啟確保專業化的序幕,出現社工師法修法行動。修法行動除展現社工群體間無法辯證討論、無法平行對話的事實,也呈現另一個專業權力掌控者-主流專業團體。最終,三階段的歷史文本中所勾勒出的專業化發展過程現象包含:社工師法與專業發展的共構關係,國家與專業間權力替換的交錯關係、社工專業中的內部對立關係。第五章運用Lukes三面向的權力作為社會分析架構去描繪、詮釋以及解釋:社工專業化發展中決策的權力、非決策的權力、型塑並決定什麼是社會重要議題且形成決策的權力。以立法院公報作為決策權力的分析文本、以社工社群內部論述及行動作為非決策權力之分析內容、

以報紙內容進行社會分析。之後,交叉比對三個文本分析結果,討論社會重要議題且形成決策的權力過程,進一步,去解釋權力的運作方式、權力的結構及分配策略、政治權力與專業發展的關係,從而爬梳出存在於台灣社會工作專業建制化中,既重疊又斷裂權力圖像。本研究研究結果發現,台灣社會工作專業過程是圍繞著生存議題而建構的,使得台灣社會工作專業建制的過程中存在著權力關係,其中核心參與者為:政府、學術菁英、主流專業組織。在專業建制過程中,社會事件的影響力,不是一種直接的權力,但卻促使社工專業必須去面對社會問題,發展專業解決社會問題的機制及有效的工作方法。整體而言,台灣社會工作專業建制化的發展,從未跳脫尋求國家認可的思維

及框架,國家角色也從未在爭取專業建制化的論述過程中缺席,甚至社工群體將社會工作專業制度,視為國家應當進行的社會政策之一。從追求專業化、辨識建制化及確保專業化的三階段發展中,更可清楚的看到國家在當中所被賦予及被給出的位置。雖然在三階段中出現不同的發策略及路徑,來執行社工專業的建制化,但對話的對象仍不脫國家、學術菁英及主流專業組織。這樣的意識形態及行動選擇,是來自於歷史脈絡,也來自於現實困境,其產出結果的確讓社會工作擁有專業的位置,但也實質的宣告著,透過納入國家相關考試及審查制度所建構出社會工作專業,必然與國家保持著密不可分的關係,於是以國家證照化所發展出的社工專業化,兩者間形成一種糾結暫時無解的

困境。所選擇的研究取向使得研究者採在一個事後諸葛的位置,在這趟研究旅程中,研究者持續的面對進出研究場域的壓抑、失語及解套過程。透過反思發現,參與社會工作師法立法及修法的團體及人士,在過程當中所出現的壟斷或是附庸行為,呈現的是一種脫離現實、麻木不仁與喪失思考能力的狀態,在此狀況之下所產出的社工專業建制化過程,無形之中變成一種平庸性的邪惡,再加上不做為及沉默者的參與,於是造成目前社工領域不安、紛爭、對立甚至絕望的現況。在這個現況下,曾參與社會工作專業制度發展的人們,必須關注的是實際作為下所產出結果,不論如何反覆的辯證或陳述,都不能用集體的無辜或是共識,來擺脫自身在這個過程中的真實存在、角色位置及該

負的責任。而那些拒絕對此過程回應的參與者、喪失自主的從眾者以及盲目的實踐者,都必須嚴肅的看待自身在社工專業建制化中的參與行動,就是因為這些行動,現今的台灣社會工作專業才如此被產出。在台灣的發展過程分析中發現,證照化不必然是呈現專業化最好的選項,至於是否有更好的選項?除不斷重新思考社會工作的本質、初衷及專業的走向之外,就只能在後續的歷史、發展過程及結果中,去尋獲答案。

愛心捐款帳號的網路口碑排行榜

-

#1.捐款方式一覽 - 至善社會福利基金會

2021年4月1日起, 7-ELEVEN便利商店ibon機台可捐至善,不需手續費,愛心不 ... 捐款步驟:請至郵局填寫劃撥單或者來電索取;劃撥帳號50054640、戶名_財團法人至善社會 ... 於 www.zhi-shan.org -

#2.愛心捐款| taoyuanlove - 中華民國樂扶兒少關愛協會

立案字號:. 台內團字第1100027964號. . 捐款帳號:. 台新銀行(812)南崁分行(0780). 劃撥帳號:2078-01-0000867-4. 戶名:中華民國樂扶兒少關愛協會. 於 www.taoyuanlove.org.tw -

#3.捐款方式 - 雙連視障關懷基金會

您的愛心捐款,幫助我們支持視障朋友發揮能力、融入社會、自在生活。 線上信用卡捐款. 於 www.suanlien.org.tw -

#4.捐款方式 - 衡山基金會

郵政劃撥. 戶名:財團法人臺中市私立衡山社會福利基金會; 劃撥帳號:2271-2671 ... 用說的:消費購物→店員開立電子發票前→告知要捐愛心碼2320→完成捐款 ... 於 www.soul.org.tw -

#5.捐款方式– 中華民國生活調適愛心會

選擇幫助愛心會的方式:(每一筆捐款皆開立抵稅收據,以作為捐款人扣稅額憑證). 郵政劃撥捐款帳戶:18850873 (戶名:社團法人中華民國生活調適愛心會) · 信用卡捐款. 您 ... 於 ilife.org.tw -

#6.捐款及徵信 - 高雄市政府社會局

捐款 方式. 一、捐款帳戶:. (一)銀行匯款(僅能臨櫃) 戶 名:高雄市政府社會局社會 ... 感謝您的熱心捐輸與信任,我們將做好管理的工作,以使愛心用在最需要的地方! 於 socbu.kcg.gov.tw -

#7.常見問答-社會局受理捐款的流程為何?

感謝您對弱勢者的關心與支持,本局接受民間捐款之郵政劃撥帳號為18898514,戶名為「臺北市政府社會局」,接受民間捐款項目均依捐款人指定用途專用,您可於劃撥時註明 ... 於 dosw.gov.taipei -

#8.首頁愛心捐款線上捐款 - 希恩之家

劃撥捐款 戶名:財團法人高雄市私立希恩之家 劃撥帳號:42318955 信用卡捐款: 信用卡授權書下載:-->點我下載<--. 好施捨的,必得豐裕;滋潤人的,必得滋潤。 於 www.hishands.org.tw -

#9.東基公益-一粒麥子基金會- 捐款方式

愛心捐款 、捐物請洽詢「發展室」□ ... 戶名:一粒麥子基金會帳號:06685996 ... 戶名:財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會帳號: 81150226289 第一商業銀行台東 ... 於 www.wheat.org.tw -

#10.愛心傳送-捐款方式 - 兒童燙傷基金會

您的愛心可利用下列捐款方式傳送 ... 郵政劃撥捐款戶名財團法人中華民國兒童燙傷基金會 郵政劃撥捐款帳號1267541-0 全省彰化銀行捐款帳戶5081-51-34080-0-00 0995愛心 ... 於 www.cbf.org.tw -

#11.捐款 - 慈濟

慈濟,證嚴上人,慈濟人,慈善,醫療,教育,人文,尼泊爾,慈濟尼泊爾地震救災,慈濟基金會,救災,地震,慈濟醫療,慈濟賑災,義診,慈濟技術學院,慈濟大學,精舍,靜思堂,祈福. 於 www.tzuchi.org.tw -

#12.愛心捐款帳號– 愛心捐款推薦 - Viniske

愛心 戶名桃園市私立樂活育幼院郵政劃撥帳號,50248043 信用卡刷卡捐款信用卡刷卡捐款,請下載「信用卡捐款授權書」。 親自到院您可親自到中心進行現場捐款或信用卡 ... 於 www.yxinxx.me -

#13.白永恩神父基金會愛心捐款方式(108.02更新) | 最新消息

帳號 :19642596. 戶名:白永恩神父社會福利基金會. 支票捐款. 請開立抬頭:「財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會」,註明禁止背書轉讓, ... 於 www.beunen.org.tw -

#14.東基公益- 我要捐款 - 台東基督教醫院

愛心捐款 、捐物請洽詢「發展室」□ ◎愛心專線:(089)310-000 ◎洽詢電話:(089)960-888分機1365~1368 ◎傳真:(089)322-821 ◎電子信箱:[email protected]. 於 www.tch.org.tw -

#15.歡迎您透過以下的方式捐款 - 天主教善牧基金會-嘉義中心

為了讓您的愛心不受時間與地點的限制,從97年4月15日起善牧與玉山銀行合作,您只要下載玉山銀行定期捐款授權書,就可利用您原有的銀行帳號(不用另開新的帳號,將愛心不 ... 於 www.gschiayi.org.tw -

#16.捐款方式 - 中華民國自閉症總會

、「銀行轉帳」、「LinePay」等方式捐款,協助自閉症家庭。 ... 社團法人中華民國自閉症總會; 銀行代號:009; 捐款帳號:5116-01-007478-00 ... LINE Pay愛心捐款. 於 www.autism.org.tw -

#17.幫助愛盲- 郵局捐款

郵局捐款 · 郵局劃撥. 請您至郵局索取劃撥單或下載網路劃撥單(pdf)填寫, 帳號:15935356,戶名:財團法人愛盲基金會 · 郵局定期自動轉帳. 請下載郵局轉帳授權書(odt)(pdf), ... 於 www.tfb.org.tw -

#18.愛心捐款 - 敏道家園

郵局劃撥捐款(手續費每筆15~20元由本院支付). 請至郵局索取劃撥單填妥後劃撥至本院愛心帳戶 劃撥帳號:31585264 戶 名:敏道家園 或來電(05)3628895轉206 財務組李麗珊 ... 於 www.mindaohome.org.tw -

#19.捐款::幫助仁愛

親愛的捐款人,非常謝謝您的愛心與支持仁愛社會福利基金會,讓身心障礙者也可以過 ... 完成以上程序後,務必「截圖」或「系統追蹤碼」或「帳號末四碼」→mail、傳真或 ... 於 www.charity.org.tw -

#20.捐款方式 - 家扶基金會

您的愛心可透過下列捐款方式,傳達到孩子身上! 提醒您: 完成捐款後,您會收到本會開立的正式捐款收據,可以抵扣所得稅 ... 於 www.ccf.org.tw -

#21.愛心捐款方式::捐款說明::財團法人人安社會福利慈善事業基金會

台灣大哥大 · 自2012年7月起,民眾於全台開立電子發票店家消費,口頭告知店員愛心碼:918, 即可將電子發票捐贈人安基金會。 · 使用悠遊卡、i-cash等載具,至全省7-11 i-bon ... 於 homeless.org.tw -

#22.愛心捐款多管道攜手協助0402受災民眾 - 衛生福利部

(1)民眾可使用自動櫃員機(ATM)、網路銀行進行捐款,收款銀行為臺灣銀行(004),捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」。亦可至臺銀臨櫃存款、臺灣行動 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#23.劃撥捐款請至郵局填寫劃撥單 - 慈濟IT入口

戶名:佛教慈濟基金會. 郵政帳號:06887791. 使用郵局劃撥單捐款,請在通訊欄填寫捐款者姓名、捐款項目、 金額、收據開立方式等,請參考以下說明 ... 於 tcit3.tzuchi.net -

#24.捐款專區 - 愛心捐款:沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

銀行匯款【新院區募款專戶】 銀行匯款:匯入「國泰世華銀行桃園分行」 銀行代號:013 戶名:沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人 帳號:034-50-639969-8 【一般捐款帳戶】 ... 於 sph.eoffering.org.tw -

#25.愛心捐款_幫助聖功

愛心捐款 戶名財團法人聖功社會福利慈善基金會; 帳號048005350240 土地銀行中山分行; 愛心郵政劃撥42178548; 您可於捐款時備註意向單位基金會、小星星、芥子園、單親 ... 於 www.livingstone.org.tw -

#26.捐款方式 - 羅慧夫顱顏基金會

羅慧夫顱顏基金會非常感謝您的捐款,並為每一位因您的愛心而受到幫助的人,向您說一 ... 至本會捐款帳戶 戶名:財團法人羅慧夫顱顏基金會 幫助國內患者帳號:13741685 於 www.nncf.org -

#27.捐款方式 - HOPE|財團法人癌症希望基金會

帳號 :201-10-647544 戶名:財團法人癌症希望基金會 ... 繳費單(按鍵程序:FamiPort->愛心捐款->癌症希望基金會->輸入捐款人資訊及金額->確認資料->列印捐款繳費單) 於 www.ecancer.org.tw -

#28.愛心捐款 - 雍展慈善基金會

捐款帳號. 戶 名 : 財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會 ... 急難救助, 台北市萬華區社福中心, 協助105年度經濟弱勢族群提供愛心送餐方案. 於 www.yongzhan.org.tw -

#29.愛心捐款帳戶 - 沙坑國小

愛心捐款 帳戶. 投資教育,就是投資孩子的未來! 沙坑國小位處「不山不市」區域,資源相對缺乏,. 誠摯邀請各界共同關心教育,為孩子的未來爭取最大的利基,. 於 skps.hcc.edu.tw -

#30.捐款方式::捐款支持::財團法人心路社會福利基金會

專屬捐款帳號捐款. 這是一組您可以向心路申請的個人專屬銀行帳號。 帳號申請並審核通過之後,您可以利用這個帳號,透過自動櫃員機ATM轉帳、臨櫃轉帳、網路ATM轉帳、網 ... 於 www.syinlu.org.tw -

#31.愛心捐款- 支持我們 - 華人癌症資訊網

愛心捐款 郵局劃撥捐款帳號:50256403戶名:台灣癌症資訊全人關懷協會呂宜興*注意事項:單筆1000元以下15元;1000元以上20元*請於郵局劃撥單上,註明捐款人身分證號(如以 ... 於 www.tci-mandarin.com -

#32.中視愛心基金會捐款帳號

一、 郵政劃撥 帳號:19908101 戶名:中視愛心基金會(不須傳真). 二、 銀行匯款 台北富邦銀行南港分行帳號:420-102-056131 戶名:財團法人中視慈善愛心基金會 於 www.ctv.com.tw -

#33.財團法人台北市瑞智社會福利基金會> 其他捐款方式

捐款 後. 請來電 02-2545 9079, 分機 807 李小姐 ... 告知捐款帳號後5碼及捐款人資料,以便寄送收據。 ... 非中國信託匯款帳戶, 請愛心捐款人自行負擔手續費30元. 於 www.wisdom.org.tw -

#34.其他捐款方式 - 正德全球資訊網

戶名, 劃撥帳號. 醫療財團法人正德癌症醫療基金會, 42246931. 財團法人正德社會福利慈善基金會, 41921869. 正德佛堂, 42150839. 財團法人正德文教傳播基金會, 42297512 ... 於 www.chengte.org.tw -

#35.元大商業銀行-「捐愛心‧送溫馨」活動

3. 為提供捐款人更好的服務品質、並保障網路交易安全,凡使用本行晶片金融卡帳戶捐款、 ... 於 www.yuantabank.com.tw -

#36.捐款方式 - 財團法人中華社會福利基金會

捐款 方式- 愛心捐款- 財團法人中華社會福利基金會. ... 捐款帳號:5573717228870. 請將電匯單傳真至 ,註明姓名、地址、 ... 跨行電匯,捐款人需自行付擔手續費30元。 於 www.cswf.com.tw -

#37.愛心捐款帳戶 - 台北市博愛福利基金會官網

捐款 後請來電或E-mail通知本會「捐款人姓名、捐款日期、捐款帳號、捐款金額、收據寄送地址」,以利開立捐款收據,感謝您的愛心 (037)824-218#246 於 www.boaifundation.org.tw -

#38.財團法人高雄市私立慈德育幼院

分類請輕輕點我, 愛心捐款方式. 愛心捐款方式 ... 選取→單次線上捐款或信用卡捐款→填寫金額→填寫捐款人資料 2.臨櫃捐款 ... 郵局代號:700 帳號:0101523-0107847. 於 www.cide.org.tw -

#39.捐款及徵信

以「愛心、細心、耐心、貼心、用心」為需要者打造五心級優質服務。 ... 線上捐款 現金捐款 郵政劃撥 支票捐款 ATM轉帳 手機捐款 電子發票捐贈 中信ATM櫃員機捐款 下載 ... 於 www.sgwlf.org.tw -

#40.愛心捐款 - 安得烈食物銀行

愛心捐款. 本會收到捐款後都將開立正式收據,請捐款者善加保存,於報稅時可作抵扣稅額之用。所收到每一筆捐款均列入本會電腦作業系統接受主管機關與社會大眾的查驗,並 ... 於 www.chaca.org.tw -

#41.我要捐款- 財團法人幼幼社會福利慈善基金會

幼幼慈善基金會持續深入發掘不同角落的需求,在最需要的時候,由幼幼代表大家先伸出援手,助一臂之力。小手需要您的大手一起向前行,期盼您持續關注與支持幼幼慈善基金 ... 於 yoyocharity.ebc.net.tw -

#42.捐款方式說明 - 中國信託慈善基金會

網路捐款. 不限發卡銀行,可以使用各發卡機構之信用卡進行捐款(VISA、MasterCard、JCB均可,僅美國運通卡無開放捐款功能)。 於 www.ctbcfoundation.org -

#43.捐款管道 - 財團法人創世社會福利基金會

確認交易後將產生虛擬帳號,使用ATM轉帳繳費即可。 ... 確認交易後將產生條碼繳款單,列印或儲存於手機,至超商櫃台繳費即可。 ... 輸入LINE Pay密碼,確認捐款資訊後,選擇以 ... 於 www.genesis.org.tw -

#44.cmtfdn , 愛緬基金會, 愛心捐款帳號

服務專線: +95 944 884 3757(緬語) +95 944 380 3410(華語) 於 www.cmtfdn.org -

#45.捐款帳號 - 社團法人返老還童氣功協會

捐款帳號. 有您的愛心支持和鼓勵,返老還童才能將各界和學員捐助的善款,用在返老還童免費教學課程、做為貧困癌友之基金和希望園區建設之龐大經費。 於 www.loveway.org.tw -

#46.捐款說明::財團法人陽光社會福利基金會

請先打開智慧型手機的APP「LINE」,加入「生活繳費王」的LINE@官方帳號 · 點選下方選單「使用更多個人化服務」會跳出下圖左畫面,點選「直接繳費」進入主選單,選擇「愛心 ... 於 www.sunshine.org.tw -

#47.臺中市愛無礙協會TLOVEAA-捐款方式

帳號 :0021134-0191855 ▣ 戶名:社團法人臺中市愛無礙協會釋道明. 社團法人臺中市愛無礙協會愛心碼088999 ... 瀏覽位置:首頁 > 捐款方式 ... 劃撥帳號:22587522 於 www.tloveaa.org -

#48.財團法人普賢教育基金會- 愛心捐款 - Google Sites

【捐款方式及捐款表格下載】: · 郵政劃撥 · 信用卡/ ACH銀行帳戶自動扣款 · 銀行匯款/轉帳: · **匯款、轉帳後請務必傳真或來電告訴我們-您的姓名、電話、地址、匯款日期、 ... 於 sites.google.com -

#49.愛心捐款/公益捐款/做愛心/捐發票 - 心德慈化教養院

捐款 方式-歡迎各界的愛心捐款/公益捐款,有您的幫助,心德可以做得更棒,我們提供:線上 ... 您的每一筆捐款,我們都會用在最需要的地方! ... (一) 帳號:31472923 於 www.sinte.org -

#50.公益網- 公益團體介紹 - 中華郵政

捐款 戶名:社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 劃撥帳號:22824068 ... 緣起於民國85年由一群善心人士自願發心組成愛心不分縣市關懷與佈施團體開始,以行動關懷老弱孤寡,並 ... 於 www.post.gov.tw -

#51.愛心捐款專區 - 社團法人台灣關愛之家協會

並可於會員功能中查閱您的線上捐款記錄,捐款記錄中亦提供您未付款捐款單的付款功能。 提醒您,若您欲每月定期定額扣款,可下載信用卡捐款單,謝謝。 郵局劃撥帳號. 於 www.hhat.org -

#52.立即捐款 - 興毅基金會

答:財團法人興毅社會福利慈善事業基金會,郵政劃撥帳號:17477861號。 三.有提供其它捐款服務嗎? 答:有, 可透過定期定額捐款或線上信用卡捐款。請選擇專案。 於 www.shingyifundweb.org -

#53.爱心捐赠

捐款 后说明: 捐赠金额达到7500元及以上,我们会给您创建会员帐号,会员账号和密码三天内将发送至您邮箱. 汇款后请确认您已在个人爱心账户登记捐款信息,请核对确认您的 ... 於 www.xhef.org -

#54.愛心行動| 台中光音育幼院 - 財團法人向上社會福利基金會

帳號 :232-03-006439-7 分行:國泰世華銀行公益分行戶名:財團法人向上社會福利基金會 感謝您的愛心捐款,若您是以匯款或轉帳捐, 請線上填寫google表單提供捐款人資訊 ... 於 www.child-home.org.tw -

#55.愛心捐款帳號 - 王陳靜文慈善基金會

愛心捐款帳號. 銀行:第一銀行民生分行(銀行代號007). 匯款帳號:145-10-061271. 戶名:財團法人臺北市王陳靜文慈善基金會. 財團法人台北市王陳靜文慈善基金會© 2022 於 www.anitawong.org.tw -

#56.捐款方式 - 介惠社會福利慈善基金會

銀行:中國信託新店分行(銀行代碼822) · 帳號:314-5404-53955 · 戶名:財團法人介惠社會福利慈善基金會 · 7-ELEVEN ibon便利生活站 · Line Pay愛心捐款 · 街口支付公益捐款. 於 www.jhf.org.tw -

#57.捐款方式 - 一心育幼院

帳號 :台灣銀行斗六分行(代號:004) 031-001-010808 郵政戶名:財團法人雲林縣大慈社會福利慈善基金會附設私立一心育幼院 郵政劃撥帳號:22821954(請至下方一心郵政劃撥 ... 於 www.yixinhome.org.tw -

#58.捐款方式 - 富邦慈善基金會

助學方式, 助學捐款(配對學生), 愛心捐款(無配對學生). 捐款金額. 1.月繳:每月600元/每位學生 ... 戶名:財團法人富邦慈善基金會. 帳號:00704-221-372937 ... 於 www.fuboncharity.org.tw -

#59.一般捐款 - 台南市樂扶社福基金會

【信用卡捐款】. 【街口支付】. 【Line Pay愛心捐款】. 【郵政劃撥】. 帳號:31617259 戶名:樂扶基金會. 【臨櫃匯款/ATM轉帳】. 銀行:國泰世華銀行(013) 於 www.ilove.org.tw -

#60.捐款方式| 台灣展翅協會ECPAT Taiwan

愛心 捐贈. 捐款方式. 您的愛心,是我們的動力! 為了讓您能更便利捐款,本會提供多種捐款管道,讓您隨時隨地都能做公益。 ... 帳號:17927432. 於 www.ecpat.org.tw -

#61.愛心專區-東元醫療社團法人東元綜合醫院全球資訊網

愛心 專區. 戶名:財團法人臺灣省私立金石醫療慈善基金會 ... 匯款帳號:068001089608 ... 匯款時請用正楷填寫捐款人姓名/ 寄件地址/ 聯絡電話。 聯絡我們. 於 www.tyh.com.tw -

#62.宜蘭縣渡安居女性關懷協會渡安居中途之家

愛心捐款帳號. 社團法人宜蘭縣渡安居女性關懷協會愛心捐款單. 為協助女性更生人渡安居中途之家生活急難費用. □我願意用匯款方式捐贈:. 於 www.carewomen.org.tw -

#63.愛心捐款 - 蘭嶼居家關懷協會

若你日後需要變更捐款的金額、扣款之信用卡、信用卡到期換效期、收據抬頭等,請 ... 帳號:023004304217, 請捐款人注意:匯款完成後請來電或傳真或以電子郵件方式把您 ... 於 kokai.org.tw -

#64.捐款方式 - 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

實體發票:請寄送給門諾基金會對獎,讓您的愛心涓滴成河。 國際電匯:. 國際銀行代號:ICBCTWTP023. 帳號:02313013799. 英文戶名:Mennonite Social Welfare Foundation. 於 www.mf.org.tw -

#65.捐款方式 - 華山基金會

為落實「在地老化」理念,本會於各地成立愛心天使站,服務在地三失(失能、失智、失依)長輩,善士可依意願行善,本會均開立捐款收據。 全台天使網部劃撥帳號. 於 www.elder.org.tw -

#66.捐款徵信DONATE - 天主教失智老人基金會

捐款 方式. 【郵政劃撥】 帳號:1923-0802 戶名:財團法人天主教失智老人社會福利基金會 ... 請您在使用電子發票的商店購物時,順手作愛心,如捐贈的電子發票有中獎即會 ... 於 www.cfad.org.tw -

#67.台灣髓緣之友協會

愛心捐款 利人利己. 對"血液重症"病患及病患家庭來說,等待治療的 ... 郵政劃撥捐款(劃撥帳號: 1940-3921). 2.信用卡單筆捐款(傳真或郵寄). 3.支票捐款. 4.現金捐款. 於 www.tbmta.org.tw -

#68.捐款方式 - 榮光育幼院|

劃撥帳號:05566601 戶名:榮光育幼院下載愛心捐款劃撥單(PPT檔,JPG圖檔列印以22x11cm),若使用郵政轉本劃撥帳戶,請記得註明您的基本資料以便開立收據。 於 www.gloryhome.org.tw -

#69.捐款方式::財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會

敬致捐款人: 關於財團法人法25條規定 ▻ ... LINE官方帳號生活繳費王 ... 您可透過下面「立即線上捐款」、「郵局劃撥」、「信用卡」、「愛心公益平台」等一次性捐款 ... 於 solc.org.tw -

#70.愛心捐款 - 中國信託

中信卡紅利點數變愛心,將超值無價的愛心轉化為實質關懷,讓您經鬆隨手做公益。 於 www.ctbcbank.com -

#71.捐款方式 - 星星兒社會福利基金會

愛心捐款 金額可選擇新台幣100元、300元、500元、1000元、3000元,捐款費用將合併在您下期電話費帳單中繳納。 台灣大哥大即時捐 ... 帳號: 00901061270588 於 www.starfamily.org.tw -

#72.公益捐款 - 信望愛智能發展中心

親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本中心須主動公開捐贈者姓名及金額。 ... 帳號:21624500 ... donate. 電子發票愛心捐. 於 www.fhl.org.tw -

#73.愛心捐款-財團法人香園社會福利基金會

信用卡快速捐款 · 捐款帳號 ... 於 www.hope-garden.org -

#74.愛心捐款 - 鸞友雜誌社

無極證道院基金皆設有捐款帳號,如您有意願捐款請以郵政劃撥、個人支票、匯款、ATM轉帳、現金擇一捐款方式共襄盛舉。 銀行帳戶: 聯邦銀行北屯分行. 於 www.luanyu.com.tw -

#75.愛心捐款.官方網站,bethany

從捐款資料中,我們發現弱勢的幫助猶如一場接力賽,有些人中途無法繼續了,但總有 ... n2→ 劃撥帳號: 0043-1468 戶名: 屏東伯大尼之家*劃撥後30個工作天以內,若未收 ... 於 www.bethany-pt.org -

#76.全家FamiPort愛心捐款平台

「全家」FamiPort愛心捐款平台,銜接社會各領域的需求,提供公益團體在全家FamiPort 機台上「免手續費」募集愛心捐款。民眾只要輕鬆點選,就能將愛心捐款傳遞給需要 ... 於 www.family.com.tw -

#77.立即捐款| 財團法人脊髓損傷社會福利基金會

銀行:第一銀行(代號007) 信維分行帳號:113-10-081419 ... 2、點選【加入愛心車】,選擇【會員捐款】或【非會員捐款】。 3、填捐款人資料時,請選擇【信用卡付款】 ... 於 www.scif.org.tw -

#78.愛心捐款| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

請點選上方【我要捐款】紅色鍵,進入頁面中後,可選擇採用信用卡、銀行虛擬帳號、LINEpay等方式扣款。 線上捐款(全國繳費網), 請於全國繳費網『公益慈善捐款』頁面下,點選 ... 於 www.smh.org.tw -

#79.財團法人中華民國自閉症基金會帳號- 捐款方式

若不願公開捐款人姓名,也請註明。 六、402愛心捐贈發票. 於施實電子發票試辦店家消費結帳時,向店員出示自閉症基金會402 愛心碼作為指定捐,店員刷愛心條碼登入後,即 ... 於 www.fact.org.tw -

#80.捐款方式 - 財團法人利伯他茲教育基金會

銀行電匯/ATM轉帳捐款帳戶 ... 銀行帳號:075001026003 ... 由於每筆捐款都是來自捐款人的愛心,原則上不會有捐款金額的限制,您的每一筆愛心捐款,都是一份支持的力量 ... 於 www.libertas.org.tw -

#81.捐款方式說明 - 伊甸社會福利基金會

網路線上捐款Apple Pay捐款Google Pay捐款 LINE Pay捐款 信用卡捐款 便利商店捐款 ... 郵局捐款 銀行電匯捐款 銀行帳戶ACH定期轉帳捐款 支票捐款 伊甸愛心守護商店捐款. 於 donations.eden.org.tw -

#82.捐款方式-財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會

銀行虛擬帳號轉帳, 系統會自動產生一組專屬的ATM捐款帳號,捐款完成後帳號即失效。 ... 填寫【不同意公開聲明書】回覆,若未回覆將視為同意公開徵信,感恩您的愛心! 於 www.jaf.org.tw -

#83.愛心捐款 - 台北市紅十字會

【郵政劃撥】 郵政劃撥帳號:0103-0662 戶名:中華民國紅十字會台北市分會【ATM轉帳or 銀行匯款】 銀行代號:005 帳號:079-005-199-200. 於 taipeiredcross.org.tw -

#84.愛心捐款 - 社團法人中華慈輝慈善推廣協會

... 發揮人飢己飢的同理心,進行身心障礙團體的公益捐款或贊(協)助。 ... 愛心捐款. 聯絡我們. 郵政劃撥帳號: 22853464 戶名: 社團法人中華慈輝慈善推廣協會 於 cihueicharity.org -

#85.玉山志工捐款方式

玉山志工捐款方式 · 一、 捐款管道:. 1. ATM自動櫃員機轉帳捐款。 2. 玉山銀行臨櫃轉帳捐款。 · 二、捐款帳號:. 愛心捐款:99998+捐款人統編(11位數字). 捐款帳號範例:. 於 www.esunfhc.com -

#86.愛心捐款- 社會服務- 實用資源 - 新光醫院

捐款 方式. 1、親至本院地下三樓社會服務室捐款。 2、匯款至本院捐款帳戶:新光銀行承德分行103,帳號0842100550008,匯款完成後請來電02-28332211#8833確認捐款人資訊 ... 於 www.skh.org.tw -

#87.社團法人中華民國紅心字會->捐款方式

捐款 頻率. 捐款方式. 單次捐款. 【郵局劃撥】【手機捐款】【ATM轉帳及銀行臨櫃匯款】【網路ATM轉帳】. 定期定額捐款. 【銀行存摺帳戶定期定額轉帳捐款】【郵局存簿定期 ... 於 www.redheart.org.tw -

#88.捐款方式 - 天使心家族社會福利基金會

手機即時捐 · 直撥所屬電信公司之簡碼,即可免費進入天使心家族愛心捐款專區,只要依照語音指示,輸入捐款金額,即可輕鬆做公益,捐款費用將在您下期電話費帳單中繳納! 於 www.ah-h.org -

#89.捐款方式::捐款及訂購學員產品 - 第一社會福利基金會

若捐款人主動表達「反對公開」,則將以「愛心夥伴」匿名以顯示徵信,無法查詢個別捐款記錄。 ... 帳號:0 5 1 7 5 2 7 1 ‧ 戶名:財團法人第一社會福利基金會. 於 www.diyi.org.tw -

#90.蘋果慈善基金會

當您使用信用卡捐款成功後,該筆款項即會自您信用卡的額度扣除,並於7天內登錄在捐款芳名錄中,我們也會e-mail感謝函給您。 若刷卡金額過大或異常,基金會將特別致電捐款者 ... 於 tw.feature.appledaily.com -

#91.【臺大財金會】勵學天使傳愛心專案:捐款帳號

再次確認捐款帳號如下:. 捐款銀行「華南銀行台大分行」. 帳號「154200185065」. 戶名「財團法人台灣大學學術發展基金會」. ~~勵學天使傳愛心~~. 親愛的財金系友:. 於 epaper.ntu.edu.tw -

#92.捐款方式- 捐款支持- 財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會

... 在國際上大放異彩。請捐款支持我們,讓我們繼續走下去,使癌症病人與家屬不孤單、生死大. ... 請至各地郵局辦理劃撥手續劃撥帳號:50293182 ... 愛心碼捐款. 於 www.appoef.org.tw -

#93.愛心捐款

不限金額贊助喜願家園,您的愛心捐贈,能幫助更多的弱勢身心障礙家庭,他們需要機會, ... 您可透過宏恩基金會線上捐款平台使用線上信用卡轉帳直接在網路上進行捐款! 於 www.wishhome.org.tw -

#94.門諾捐款方式

門諾公益好朋友,門諾捐款方式如下,請依您方便的方式捐款,若有任何問題也與門諾公益聯絡或是03-8241241或0800-057746有專人為您服務. 1. 銀行電匯捐款帳號 ... 於 public.mch.org.tw -

#95.捐款方式說明:參與兒盟 - 兒福聯盟

捐款 方式說明 · 1. 填寫捐款人資料後,系統會提供此次捐款專用14碼虛擬帳號,您可透過網路WebATM、網路銀行、實體ATM、銀行臨櫃(玉山/郵局除外)進行轉帳或匯款。 · 2. 依各家 ... 於 www.children.org.tw -

#96.捐款方式 - 喜憨兒基金會

只要您有一般銀行帳戶,輕鬆填寫申請書並蓋原開戶印鑑,即可以定期定額的方式捐款給基金會,邀請更多好朋友一同支持喜憨兒的各項服務,銀行自動轉帳,輕鬆愛心百分百! 於 www.c-are-us.org.tw -

#97.一般捐款 - igiving 公益網

愛心捐款 專線:(02)23279938*16、傳真電話:(02)23279883 捐款帳號:0015-440-011961 玉山銀行總行營業部郵政劃撥帳號:19587190 捐款戶名:財團法人精神健康基金會本 ... 於 www.igiving.org.tw -

#98.愛心捐款 - 財團法人台灣關愛基金會

其他捐款方式 ; 信用卡授權書 · 信用卡資料填妥後,請傳真回傳(02)8230-0120 ; ATM捐款 · 帳號:0074212-000-1074 戶名:財團法人台灣關愛基金會 ; 郵政劃撥. 劃撥帳號:5021- ... 於 www.twhhf.org -

#99.其他捐款方式 - 社團法人台灣公益聯盟

✉ 郵局|劃撥單下載 · ✉ 郵局|定期轉帳捐款 · 銀行|匯款、ATM轉帳 · 銀行|信用卡捐款 · 現金|現金袋|支票 · 發票|愛心碼51156|實體寄送 · 手機撥號| ... 於 www.tpwl.org