海峽會費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅傑‧布特爾寫的 歐盟大麻煩(中文增訂版) 和蔣竹山的 裸體抗砲:你所不知道的暗黑明清史讀本都 可以從中找到所需的評價。

另外網站20190304@台北海峽會一人要5000多的火鍋?也說明:20190304 台北的高檔火鍋也不少了像十二籃橘色等等之前都一直聽說海峽會的火鍋很有名當然價格也不菲之前海峽會是私人招待所的性質要會員才能進來用餐 ...

這兩本書分別來自好優文化 和蔚藍文化所出版 。

國立中山大學 公共事務管理研究所 蔡錦昌所指導 張庭嘉的 國民體育法修正後之體育協會課責機制研究:以啦啦隊協會等三個體育協會組織為例 (2018),提出海峽會費用關鍵因素是什麼,來自於體育協會、國民體育法、非營利組織、課責。

而第二篇論文國立政治大學 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 姜家雄所指導 張忠義的 胡錦濤時期外交戰略理論與實踐-以中印關係為例 (2014),提出因為有 和平崛起、外交戰略、中印關係的重點而找出了 海峽會費用的解答。

最後網站《海峽會》Salle d'Antoine新登場蔡辰男的安東法式料理回來了則補充:爲了降低用餐費用的門檻,蔡辰男此次也把Salle d'Antoine的套餐做了幾個區隔,包括午餐套餐定價1800元,晚餐套餐3000元及4000元,希望讓消費者有更多機會可以品嚐安東法式 ...

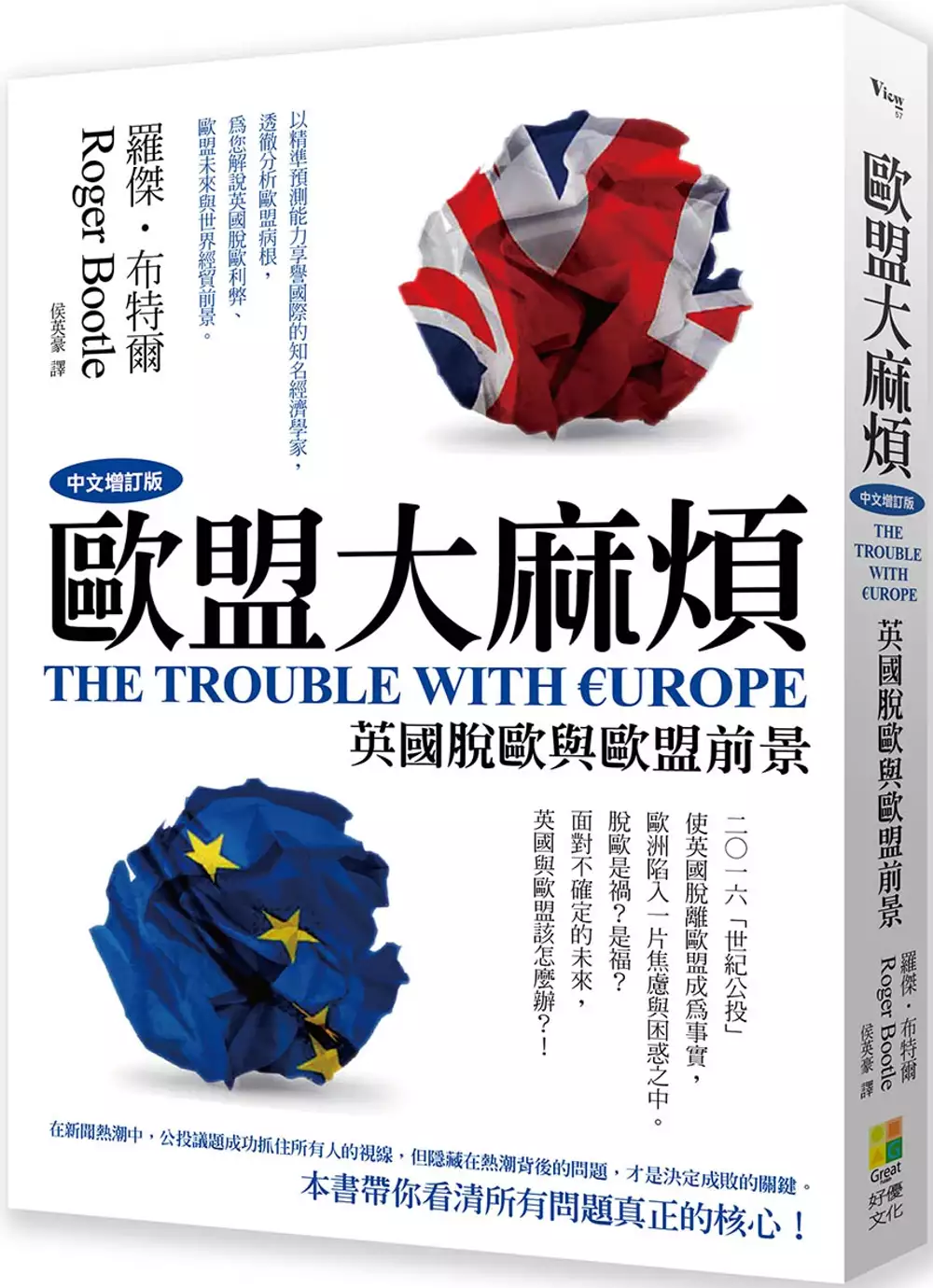

歐盟大麻煩(中文增訂版)

為了解決海峽會費用 的問題,作者羅傑‧布特爾 這樣論述:

AMAZON巨作,重磅推出! 英國脫歐一本通! 公投運動重要指導手冊! 英國脫歐,是福?是禍?是民主?還是麻煩? 2016英國「世紀公投」讓脫離歐盟成為事實,歐洲陷入一片焦慮與困惑之中。 面對不確定的未來,英國與歐盟該怎麼辦? 決定公投議題的成敗關鍵到底在哪裡? ‧擁有「智者」美譽、精準預測能力,榮獲沃爾夫森獎(the Wolfson Prize),享譽國際的知名經濟學家——羅傑‧布特爾 Roger Bootle, 透徹分析歐盟病根,解說英國脫歐利弊、歐盟未來與世界經貿前景,帶你直探所有問題的真正核心! ‧新聞傳媒專家——前中央通訊社副

社長呂志翔,精彩導讀,解說英國脫歐公投的啟示,帶領國內讀者從中得到民主政治智慧,並期望提升台灣公投的 格局與效能,避免從「鳥籠公投」淪為「烏龍公投」! 民主不是多數暴力,英國脫歐告訴我們:公投不是解決問題的萬靈丹! 政府相關部門首長與全民, 都必須參考英國脫歐這堂珍貴的民主政治課程,從中學到公投的深刻意義與效用! 對台灣讀者來說,「英國脫歐」似乎是個極其遙遠的問題,新聞媒體上紛陳的說法,令人眼花撩亂。作者以其資深總體經濟學家厚實的學術和實務基礎,在《歐盟大麻煩》這本書裡,詳細梳理歐盟經濟表現不佳、歐元危機等狀況,乃至於與移民相關的工作與福利等問題,提供了我們一個深入瞭解此

議題的機會。 《歐盟大麻煩》對台灣的啟示 外交如何攻守有節: 無論參與任何區域經濟組織或國際貿易談判,維護國民生計與國家經貿前景的規劃,都要以主權伸張及國民權益為優先 (參見本書第七章)。 政經必須雙軌並行: 任何財經政策的規劃,不能只從政治出發,必須要從實際的數據與理性的經濟分析架構出發,並配合國家財經現況與產業發展的需要,做出完整的成本效益評估(參見本書第二與第三部份)。 產業如何規避風險: 個別產業的自身利益並不等於國家整體利益,在經貿變化的過程中,產業要對自身的損益做出合宜的評估,國家則要根據經濟學原理,提出相應的協助方案,協助因應。(參見本書第三部份

) 個人如何積累財富: 讀者可從本書所分析的歐元、金融業、汽車工業與服務業的預測中,找到未來資產配置的方向。 公投運動必讀指南: 不以激情煽動的言論譁眾取寵,而是全面而廣泛地,針對所有重要的議題,以嚴謹的數據資料及分析 架構,提供讀者自行思索各項議題的利弊得失。 此書為增訂版 各界好評 重量級推薦 短期內「英國脫歐」也將繼續為全球經貿製造波瀾與不安。 從總體經濟學來說,中長期的經濟表現,仰賴理性的決策與經濟本身的專業規則。——前中華經濟研究院院長 吳中書 這是一本值得對國際經貿事務有興趣者閱讀的好書,對英國脫離歐盟的觀察深入而發人深省,也對歐

盟及英國未來的發展提出諸多可能的方向,可激發出更深入的思考。——經濟部國際貿易局局長 楊珍妮 國際推薦 建議我們的外交官與部會首長來讀這本書,可為他們提供學理上的基礎。對於要發起公投運動的人來說,這本書也是最好的指導手冊。布特爾在本書中針對贊成與反對英國脫歐觀點所做的分析,也將會發揮最大的影響力。——多明尼克˙羅森(Dominic Lawson),《週日時報》(The Sunday Times) 本書中關於歐盟將告失敗的闡述出眾而成熟。布特爾說理時冷靜、善言而又嚴謹――就一位經濟學家來說這點非常特別――完全不會冗長艱澀。這是一本讓人大開眼界的書,內容吸睛並且引人入勝,能帶領人徹

底全面地想清楚問題——免於引發一場雅座酒吧的口水論戰。——《每日電訊報》(The Daily Telegraph) 布特爾以充滿活力的散文寫作風格,提出了一些好的觀點。他所做的有關歐洲貨幣聯盟的討論很有說服力。這個組織沒有必要性,同時前期準備不足,太早開始運作。布特爾是一位有卓越成就的經濟學家,他在所撰寫的《市場大麻煩》(The Trouble with Markets)裡,對金融危機的起源做了精闢深入的分析;而在《歐盟大麻煩》一書中,他探究歐盟出了什麼問題,點出為什麼改革不太可能發生,並且為英國與歐盟關係制定了新的起點。——《金融時報》(Financial Times) 布特爾的

每一個看法都是正確的。——拉里‧艾略特,《衛報》(Larry Elliott, The Guardian) 布特爾從經濟和政治兩方面,敏銳地分析出目前歐盟的問題所在;我們必須採取哪些改革措施,才能使英國覺得維持為歐盟成員國是件明智的事?在歐盟之外我們如何行事最為務實合理?以及是否應該進行這些改革?未來若要發起任何決定脫歐或留歐的公民投票,對於背景資料的掌握,是必不可少的關鍵。——尼格爾‧勞森閣下(Rt. Hon. Nigel Lawson),前英國(首相柴契爾內閣)財政大臣 羅傑‧布特爾正如我的期望,他透過清楚明瞭的分析和鏗鏘有力的評論,直接命中問題的核心。這是目前可賴以了解歐盟機

能不良現象的最佳書籍。——傑夫‧蘭道爾(Jeff Randall),天空新聞商業頻道(Sky News business)節目主持人 書中解決方案雖然激進,但是很棒。有關歐洲問題,這是我目前讀過的最縝密周延的著述之一。——《周日獨立報》(Independent on Sunday) 對於歐洲以外地區來說,這是一套可靠的人生計劃,值得廣泛流通閱讀。——本年度每周商業書籍(The Week-Business Books of the Year) 在羅傑‧布特爾這本資料廣博、論證嚴謹的著作裡,他冷酷揭露了在歐盟內部(同時由此也可以想見外部),就歐洲和英國的立場,他們被怎樣的問題困擾

。而對於那些打算去投票的人來說,這是你們必須好好去讀的一本書。——大衛‧馬什(David Marsh),英國貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)聯合主席,《歐洲僵局》(Europe's Deadlock)作者

國民體育法修正後之體育協會課責機制研究:以啦啦隊協會等三個體育協會組織為例

為了解決海峽會費用 的問題,作者張庭嘉 這樣論述:

台灣的體育協會由人民團體法所成立,主要由體育署管轄,其負責的業務以及項目複雜且具有高度重要性。過去針對體育協會的法規規範不清楚、以及強制力不足,導致體育協會的責任界線不明、課責相對困難。 2017年國民體育法修法通過,明訂了體育協會的組織開放、財務透明、營運專業以及業務公開等四大方向條文,從外部監督力量的改革著手,希望透過更多的約束引導體育協會加強自我管理,實際達成中華奧林匹克運動會培育體育運動人才、促進國際和兩岸交流活動之宗旨。 然而過去在研究體育協會相關的文章當中,少見有研究針對體育協會的課責討論,因此本研究聚焦於探討國體法修正前後體育協會的課責機制,並依據Ebrahim(2016)

對於非營利組織課責機制之概念架構,分別探討揭露(Disclosures)、評估(Evaluation)、參與(Participation)、自我管制(self-regulation)、適應學習(Adaptive Learning)等五種機制。本研究根據政府補助多寡及人力資源運用等指標選擇田徑協會、跆拳道協會、啦啦隊協會三個體育協會作為本研究探討之個案。 研究分析後發現個案協會的課責機制於國體法修法後逐漸步上軌道。協會因為關注人數上升變得較自律,其資訊揭露、績效評估比起以往透明許多,但是因為行政人力不足的關係各協會執行效果不一。修法後法規在罰則的部分也缺乏強制性與約束力,並且因為華人成績至上與

行政機關思維僵硬的價值觀,影響了協會的適應學習機制與民眾參與的初衷。 本研究最後建議國體法應加強法規執行力,並檢討部分規定是否需改變,行政機關除了輔導協會建置行政人才、建構體育協會的共同平台以外,還必須改變自己的內部思維;協會則應該建立除政府訪評以外的自評機制,推廣運動俱樂部,由下而上改變台灣人體育價值觀,建立台灣體育圈新氣象。關鍵字:非營利組織、課責、體育協會、國民體育法

裸體抗砲:你所不知道的暗黑明清史讀本

為了解決海峽會費用 的問題,作者蔣竹山 這樣論述:

後宮太可怕!? 一起翻出宮牆,遊歷更奇異的常民國度。 勇戰火砲的赤裸女體;讓人又愛又怕的五通淫神;糾葛迷離的清代姦情…… 每個故事都令你張口結舌! 《島嶼浮世繪》作者蔣竹山最新力作! 本書透過陰門陣、過癩、身體書寫、五通神、宗教器物與舶來品、性、纏足、瓷器、茶葉等九篇故事,書寫十六世紀至十九世紀的明清中國歷史,反映史家從經世濟民轉向聲色犬馬的視角,所著重的不再是教科書常提到的政治社會變動,而是一般民眾的日常生活。性、婦女、身體、物的課題貫穿全書,既微觀,也宏觀。不僅呈現明清社會的感官世界,也凸顯全球視野下的中西物質文化交流特色。 扣除後宮甄嬛傳、故宮博物館、八國

聯軍大轟炸⋯⋯ 你對明清印象還剩多少? 陰門陣PK五通神, 身體書寫混戰過癩病, 宗教器物與舶來品有何瓜葛? 性和纏足如何難分難捨? 茶葉、瓷器、煙草與白銀帶來的全球大掠奪…… 暗黑、荒謬、失控, 物件堆疊、人聲雜沓, 帶你跳進明清中國的瘋狂感官世界。 關於明清的性別、身體與社會, 不看這本書, 你怎會知道歷史超乎你想像的有趣。 作者簡介 蔣竹山 國立清華大學歷史學博士,現任國立東華大學歷史學系副教授,兼任人文社會學院大眾史學研究中心主任。主持熱門網站「新文化史部落格」及臉書粉絲專頁「台灣歷史評論」,並擔任蔚藍文化「大眾史叢書

」主編。著有《當代史學研究的趨勢、方法與實踐:從新文化史到全球史》(五南,2012)、《島嶼浮世繪:日治臺灣的大眾生活》(蔚藍文化,2014)、《人參帝國:清代人參的生產、消費與醫療》(浙江大學出版社,2015)。目前除了在進行東亞生活史四部曲的書寫外,另執行的研究計畫有「《燕行錄》裡的中朝醫藥交流」及「味素的全球史」。 導言:從經世濟民到聲色犬馬 壹.陰門陣:明清抗砲之術 陰門陣是明清時期出現的一種以裸體對抗火砲的陣法,不僅出現在筆記或正史中,就連作家魯迅都聽她的奶媽說過而寫在其作品裡。 貳.過癩:明清中國有關痲瘋病的社會想像 不探討明清痲瘋病的疾病本身及真實面貌,而關注疾病的再現

與隱喻,透過明清時期的小說與筆記等文本,說明明清有哪些有關痲瘋病的社會想像。 參.身體書寫:晚明祁彪佳家族的疾病與醫療 聚焦明代士人祁彪佳家族的醫療活動,嘗試從日記中病人的觀點,亦即祁彪佳與江南醫生的互動,來描繪晚明江南家族的醫病關係。 肆.五通神:清初巡撫湯斌禁「淫祀」 江南五通神的形象常被形容為既能輸送金銀,使人致富;卻又性好女色,降人禍福的「邪神」。這種使人又愛又怕的神格特質,引起清初巡撫湯斌的關注,上任後立即採取大規模的查禁行動。 伍.宗教器物與舶來品:晚清駐藏大臣有泰的拉薩行 晚清駐藏大臣有泰的日記可視為晚清拉薩城市生活史的微觀縮影。透過這部日記,我們見到他在這座高原上的

宗教聖殿裡,不僅感受到宗教的精神體驗,也接觸到大量的西方舶來品。 陸.性:「姦」的社會文化史 繼研究中國古代性與社會享譽學界的荷蘭漢學家高羅佩後,美國學者蘇成捷從社會史的角度將十八世紀中國的性、法律與社會的關係,透過法律檔案作了最詳細的分析。 柒.纏足:「金蓮崇拜」文化的再思考 高彥頤教授「非典型纏足」的最新研究,意欲能不以嘲諷手法寫一部纏足史,跳脫歷來有關纏足的研究都是「反纏足」的歷史。她認為纏足的敘事並不單一,而是有各種可能! 捌.瓷器、煙草與白銀:物的全球史 十七世紀,歐洲人前仆後繼找尋通往中國之路,這熱情影響了整個歷史進程。這也就是《維梅爾的帽子》書中,為何即便乍看與中國無

關的故事,背後都藏有中國因素的緣故。簡單來說,中國富裕的魅力,籠罩並吸引了十七世紀的世界。 玖.茶葉:植物獵人羅伯.福鈞的中國探查之旅 十九世紀中葉,中英兩大帝國因罌粟及茶掀起戰爭,致使版圖巨變。英國試圖取得頂級茶樹的健康標本,及中國流傳千年的製茶知識。這任務得交給植物獵人、園藝家、竊賊、間諜,他是「羅伯.福鈞」。 附錄:明清文化史研究參考書目 導言 從經世濟民到聲色犬馬 聲色犬馬的歷史 曾有學者提到,當代台灣明清史研究的走向可以簡單用幾個字形容,即所謂:「從經世濟民到聲色犬馬」,此話一點都不誇張。這種轉變可以視為是當代史學的「文化轉向」,研究者對於社會文化的課題特

別關注。 這種轉向多少與國際學界的研究趨勢有關。二十世紀的歐美史學發展有兩次重大轉變,一是自六○年代以來的社會史挑戰了傳統史學,逐漸成為歷史學研究的主流。到了八○年代,「新文化史」取代「社會史」成為學界寵兒。為了要和十九世紀末的布克哈特(Jacob Burckhart)的古典文化史作區別,一九八九年,美國史家林‧亨特(Lynn Hunt)在《新文化史》(The New Cultural History),首次將這種史學研究類型稱為「新文化史」。 英國文化史家彼得‧柏克(Peter Burke)曾提道:「新文化史的史家們大多認為,個人是歷史的主體,而非客體,他們至少在日常生活或長時段

裡影響歷史的發展。新文化史的最新發展方向是在文化裡包含了政治、飲食、服裝、日常語言、身體等主題。法國年鑑學派第四代史家羅杰‧夏蒂埃(Roger Chartier)則從上層文化/下層文化、生產/消費、真實/虛構三方面,來明確定義傳統社會史與新文化史的區別,直指當代西方史學研究的特色是「從文化的社會史轉變為有關社會的文化史」。 然而上述現象大多發展於一九八○至二○○○這二十年間,史學界對於近十年的新文化史的發展則關注較少。例如美國學界近來的發展,就已經有很大的轉變。Lawrence B. Glickman在曾指出,新文化史已經在美國獲得空前的勝利。從一九八○至一九九○年代是「新文化史」興起的

時代。到了二○○一年,James Vernon已經宣稱「我們現在都是文化史家」。這同時也顯示出在文化史拔得頭籌的同時,曾經具有獨特性的文化史開始在邁向新世紀時,其形象卻越來越模糊。 在中國史方面,近來羅威廉(William T. Rowe)所寫的一本清史新書《中國最後的帝國:大清王朝》(China’s Last Empire),也指出美國的清史研究目前當家的是「新清史學派」,研究取向就是新文化史走向,同時也可稱為「內亞轉向」或「中亞轉向」,研究的主題已經由以往的社會史時代的下層民眾轉變至研究宮廷。 明清史的文化轉向 在明清史方面,學者研究的課題也開始轉向,涵蓋有以下主題:「

物質與消費」、「傳播與公眾社會」、「商業與文化」、「身體、醫療與社會」、「城市、空間與日常生活」、「族群、認同與國家」、「感官與飲食文化」、「性別與社會」、「文化相遇」、「政治文化」、「思想與文化」、「旅遊與書寫」、「法律文化」、「娛樂與大眾生活」、「雅俗與士庶文化」、「視覺與圖像」、「信仰、宗教與社會」、「環境與社會」、及「記憶與歷史」。 雖然這些研究提供我們對明清史有新一層的認識,但大多屬於專精的學術研究,離讀者仍有段距離。對這些主題感興趣的朋友,在進入明清的身體與物的感官世界之前,有個觀念必須先認識,那就是全球史與物質文化的視角。 在上個世紀,講到明清史的著名史家,不外乎黃仁

宇及史景遷。然而,近十年來,最常被提到的大概就屬卜正民(Timothy Brook)。這不是偶然,而是反映時代的趨勢。近來的明清史,最受重視的兩個領域不外乎是跨文化交流及物質文化。其中,得以聯繫二者的視角就是全球視野,而這位老兄的作品正好就有這樣的特色。有句話最能呈現這方面的研究成果,那就是:「明朝時期的世界中心是中國,而不是歐洲」。 全球視野下的明清中國 然而,這種觀念的轉變,若要說其源頭,當然不得不提彭慕蘭(Kenneth Pomeranz)那本於二○○○年得到美國歷史學會費正清獎的重要著作《大分流》,這本書跳脫以往的歐洲中心論,不再以西方的擴張為分析的視角。他主張一八○○年

之前,中國與歐洲基本上在經濟發展的方向是大致相同的,此後,才有了分流。最主要的關鍵,不在於以往的技術的創新論點上,而是一種偶然性的因素,也就是所謂的地理上的好運帶來的能源革命,以及海外人力資源的特權。這種論點,著實影響卜正民寫《縱樂的困惑》、《維梅爾的帽子》,甚至近來的《塞爾登先生的中國地圖》。 對於這種世界史的動向與明清的關係,白銀的故事相當重要。我們或許可以模仿《國家為什麼失敗》的作者批評《槍砲、病菌與鋼鐵》作者賈德‧戴蒙(Jared Diamond)一樣,說出「笨蛋,關鍵在白銀。」的確,此後的明清歷史的確與白銀有密切關聯。 主導這場歷史變遷的就是在明中葉以後成為民間主要流通貨幣的白

銀。缺少白銀,十六世紀後期及十七世紀初期中國商品的全球出口就不可能出現。 中國與歐洲的需求,創造出白銀的大量流通,從而促使日本和南美成為兩大供應來源。十七世紀的全球經濟,基本上是圍繞著這個供需結構而形成。到了明中後期,白銀已經是通行全國,位居貨幣流通的主導地位。當明代的白銀儲存量與開採量不足以應付民間日益擴大的白銀需求時,海外的資源自然成為探尋的焦點。此時,舊的對外貿易模式——朝貢貿易已不能滿足國內需要,私人海外貿易蓬勃發展,直接刺激了日本銀礦的開採。在此同時,葡萄牙人於一五四○年代到達日本,他們發現中日間的絲銀貿易可以獲得巨大利潤,遂開始積極扮演中介的角色,並將貿易範圍擴大至歐洲。

西班牙人到亞洲後,也發現了這項商機。一五七○年代起,西班牙大量開採他們在南美洲波多西(Potosi)的銀礦,再經由墨西哥的阿加普科(Acapulco)轉運至他們在菲律賓馬尼拉的基地,以購買中國出口到此地的商品。其中,絲綢與瓷器是最主要輸出至歐洲的商品。其中,有些白銀是經由葡萄牙人之手,經由澳門流入中國。 因而,白銀的故事將我們對於明清的歷史,拉大到全球史的脈絡下來觀看,唯有如此,才能看到明清歷史各種變化的發展特色。有關這點,我們不妨可以找出包樂史的名著《看得見的城市:全球史視野下的廣州、長崎與巴達維亞》,他不僅引領我們看到這些白銀流通帶來的影響,更將三座城市的歷史與當時的跨國公司荷蘭

東印度公司聯繫在一起。 物質打造的明清史 另外一種視野是物質文化的取向。 李孝悌在他所編的《中國的城市生活》書序〈明清文化史研究的一些新課題〉中明白提到:「物質文化的研究,是一個已經被提上議程,卻有待進一步研究的課題。在這一方面,對中古時期的椅子、茶,以及明清時期的流行服飾、轎子等細微之物的研究,令人耳目一新。這其中關於服飾與交通工具的研究,其實和海峽兩岸學者對十六世紀初葉之後,商品經濟的勃興所造城的社會風氣及物質生活的改變所作的大量研究,有極密切的關係」。舉凡逸樂、宗教與士人生活、士庶文化、城市生活、商人的文化、微觀歷史、傳統與現代都是當前明清史學者關注焦點,例如有巫仁恕

的服飾、交通研究,邱仲麟的冰、水、煤炭及花卉研究、賴惠敏的毛皮與洋貨研究。在參考上述成果的同時,李孝悌的提醒相當中肯,他認為,像轎子、椅子、服飾及遊具等玩物或小道,該進一步思考如何讓這些瑣碎之物與大的歷史及社會脈絡產生關連。 在這波研究趨勢下,二○○六年,《新史學》主編邱澎生則規劃「物質文化專號」,其中有兩個方向值得我們思考。第一,物質文化作為一種特別的視角,協助研究者不斷的創新與深化自身所處的研究傳統;第二,這些研究是更有自覺的跨學科研究。 二○○七年,巫仁恕的《品味奢華:晚明的消費社會與士大夫》,有兩大主軸,一是嘗試把近代早期中國的消費史,放在世界史的脈絡下,觀察晚明時期的重要性;另

外是探討士大夫的消費文化,採用文化人類學與社會學的理論與方法,重新觀察晚明士大夫的消費文化。 在醫療史領域上,我們也可以見到商業的需求如何驅使著歷史的發展。近來的西方醫療史強調藥物的流通研究,尤其是會特別放在商業的脈絡去思考問題。Harold Cook在〈全球醫學史會是什麼樣子?〉一文曾提出類似的看法。他認為如果我們借鑑全球史研究的一些方法,或許我們會開始思考應該從不同的角度來看醫源史這個課題。他認為關於植物學和醫學的資料,以及針灸醫術,都像商品一樣,也會沿著貿易路線從亞洲傳入歐洲。通過貿易公司和傳教機構促使人員、技術、訊息、商品甚至疾病的相互流通,這充分說明物、商業與全球史的重要性。全

球史的視野不僅讓我們開始留意那些距離遙遠的人們是如何相聯繫的,也提醒我們注意小區域的人們在不同文化與語言的條件下是如何相互影響。 我的研究取向 我的歷來研究,大致也可以放在文化史與全球史交替的脈絡來看。 尤其是前幾年的東亞人蔘的研究及近來味素的全球史研究。我從碩士時代的五通神到博士時的東北人蔘研究,基本上就是這種趨勢轉變的最好寫照。還記得大學時代的最後一年,台灣的史學界正面臨從社會經濟史轉到新社會史的階段,當時的重要推手,就是曾任教育部長的杜正勝教授,一九九一年,我每週從政大騎著機車,越過萬芳社區到公館台大聽他的社會史課程。此後我接觸的歷史研究多是他所主張的要做個有血有肉而

不是只有樹枝骨幹的歷史。 到了清華,那些年影響最深遠的一本書是至今尚未有譯本的《明清時期的通俗文化》(Popular Culture in Late Imperial China, 1985)論文集,透過梁其姿教授的書評,這書開啟我對明清社會文化史的興趣。此後,在梁老師的指導下,開始關注地方官、士紳與民間信仰的互動,因而有了五通神的研究。博士時,轉而朝向醫療史,開始從身體史的角度研究醫療,於是有了痲瘋女、陰門陣及祁彪佳日記的研究。有一段時間,我甚至想做明清身體史的研究,但最終研究的是物的歷史,也就是東北人蔘的歷史。 暗黑明清史書寫 本書的九篇文章,許多修改我自一九九○年代以

來所寫的明清文化史論文,不論是專論或書評書介,多少反映出這二十年來明清史研究從社會文化史發展到全球史的走向,我所切入的重點是物、身體與社會文化的關聯。這些文章的故事似乎不屬於傳統的明清政治史或制度史的敘事框架,談的多與明清的感官世界有關,有裸體抗砲、過癩習俗、士人的身體書寫、五通淫神、官員的拉薩之旅、清代姦情的社會文化史、纏足的修正史、物的十七世紀流通、植物獵人的茶盜之旅。看完這九篇文章,宛如進入一場明清的感官世界之旅,或者說是一場「暗黑世界之旅」,這裡頭「暗黑、荒謬、失控,物件堆疊、人聲雜沓」。 身體與明清社會文化 這些故事大致可分為兩類:「身體與明清社會文化」及「物與明清社會

文化」。 身體方面,陰門陣談的是明清時期出現的一種裸體對抗火砲的陣法,不僅出現在筆記或正史中,就連大名鼎鼎的魯迅,對這種故事,都聽她的奶媽說過而寫在其作品裡。痲瘋女的故事不在探討明清痲瘋病的疾病本身及真實面貌,更關注疾病的再現與隱喻,主要透過明清時期的一些小說與筆記等文本,書寫明清有哪些有關痲瘋病的社會想像,這些社會想像是如何建構出來的?如何影響人們日常生活的實際操作與處置措施?與痲瘋病患者的社會處境有何關聯? 身體書寫的故事則焦點集中在明代士人祁彪佳家族的醫療活動,嘗試從日記中病人的觀點,亦即祁彪佳與江南醫生的互動,來描繪晚明江南家族的醫病關係。五通神的故事裡,我們看到江南五通神

的形象常被形容為既能輸送金銀,使人致富;卻又性好女色,降人禍福的「邪神」。這種使人又愛又怕的神格特質,引起清初巡輔湯斌的關注,上任後即針對江南的五通神信仰採取大規模的查禁行動。當「正氣」官員對上五通「邪神」,誰輸誰贏,吸引歷來眾多江南文人筆記及官方檔案記錄者的目光。 以研究中國古代性與社會享譽學界的荷蘭漢學家高羅佩(R.H.Van Gulik),在他那本被列為研究中國古代房中術的經典著作──《中國古代房內考》中提到,隨著明帝國的崩潰,這些情慾男女的尋歡作樂便銷聲匿跡,歡樂的氣氛隨之煙消雲散,性則成為一種負擔,而非享樂。受到高羅佩的啟發,美國學者蘇成捷(Matthew H. Sommer)

,持續探討帝制晚期中國對性的管制的社會面與法律面問題,特別是清代司法與審判機構的實際運作。Sommer從社會史的角度將十八世紀中國的性、法律與社會的關係,透過法律檔案作了最詳細的分析。 纏足故事說的是高彥頤教授「非典型纏足」的最新研究。高彥頤的用意是希望不以嘲諷手法寫一部纏足史,意思是說歷來有關纏足的研究都是反纏足的歷史。在這些著作之中,有相當比例的焦點是聚集在反纏足運動的成就之上,或者從反纏足的爭論轉移至前近代婦女的遭遇。她認為纏足的敘事不只一個,而是有很多個。 物與明清社會文化 另一類,物與社會文化方面:我談到了晚清駐藏大臣有泰在拉薩的感官之旅、物質打造的世界史及植物獵

人福鈞的中國探查之旅。 晚清駐藏大臣有泰的日記相當有意思,我在偶然的機會中,在圖書館發現這部日記。日記裡除了有晚清官員對政治及外交的詳細記事之外,也有許多和日常生活有關的札記。這部日記可視為是晚清拉薩城市生活史的縮影。透過這部日記,我們見到的一位晚清駐藏大臣,如何在拉薩這樣一座高原上的宗教聖殿,不僅感受到宗教的精神體驗,也接觸到大量的西方舶來品。 卜正民的《維梅爾的帽子》則是我近年來最喜歡的大眾史學讀物,因此每到各地演講,我一定介紹給社會大眾認識這本書,尤其是針對高中老師時,會特別強調不要再只跟學生說要讀《萬曆十五年》,更要介紹這本全球史好書給學生認識。一本書用七張圖像講十七世紀的

全球貿易故事,這功力只有卜正民做得到。最近他的功力更上一層樓,新書《塞爾登先生的中國地圖》,用一張十七世紀中國人畫的南中國海地圖,就寫了一本書。 在這個時代,一本書要吸引讀者,不僅要有好的題材,還要會說大眾感興趣的故事。在過往,我們只知有史景遷、卜正民、《太平天國之秋》的普拉特(Stephen R. Platt)、《決戰熱蘭遮》的歐陽泰(Tonio Andrade),現在又多了一位寫手,莎拉.羅斯(Sarah Rose)也有這樣的好本事。 本書最後一章談的就是Rose的好書《植物獵人的茶盜之旅:改變中英帝國財富版圖的茶葉貿易史》。透過她的敘事筆法,我們的確看到一幅茶葉如何改變中英財

富版圖的有趣圖像。她在一開始的前言,就抓住了我們的目光。她寫道:「現在,英人活動範圍不再侷限於中國最南岸,而是能深入產茶與製茶區。若想在印度製茶,英國必須取得頂級茶樹的健康標本、數以千計的種子,及中國知名茶廠流傳千年的知識。這項任務得交給植物獵人、園藝家、竊賊、間諜。英國需要的人,名為羅伯.福鈞」 當然,這九篇文章無法涵蓋明清時期的物、身體與社會文化的所有面向。讀者若有進一步的興趣,可以參考本書的附錄「明清文化史研究參考書目」,這些論著提供我們更多閱讀明清史的不同視角,有城市文化、旅遊空間、消費、士庶關係、歷史記憶、圖像研究等等。然而,書目的整理永遠跟不上研究的腳步,像是「域外看中國」的

領域就相當不足,有關這點,我希望日後能在下一部計畫中的著作《明清文化史研究指南》中增補一切缺漏。 一、陰門陣:明清抗砲之術 魯迅的抗砲奶媽 (保姆)……說道:「像你似的小孩子,長毛也要擄的,擄去做小長毛。還有好看的姑娘,也要擄。」 (魯迅)「那麼,你是不要緊的。」我以為她一定是最安全了,既不做門房,又不是小孩子,也生得不好看,況且頸子上還有許多炙瘡疤。 「哪裡的話?」她嚴肅地說。「我們就沒有用麼?我們亦要被擄去。城外有兵來攻的時候,長毛就叫我們脫下褲子,一排一排地站在城牆上,外面的大砲就放不出來,再要放,就炸了。」 這是一段魯迅小時候與其保姆阿長的對話,其中「長毛」泛指洪秀全的太平軍及一般

的土匪。文中描述清末太平天國之亂時,阿長被太平軍叫去裸身站在城牆上抵禦清軍。原本魯迅以為他的保姆只有滿肚子的煩人禮節,卻不料她還有如此偉大的抗砲神力,從此對她產生特別的敬意。 類似太平軍這種以婦女裸身方式對抗大砲的方式,明末以來有專門的稱法——「陰門陣」。此陣法的記載,大致可上溯至明朝末年。荷蘭漢學家高羅佩(R.H.van Gulik)在《中國古代房內考》就曾提到此種現象:「十七世紀早期,殘暴的軍閥張獻忠,作為當時為四川省的主要軍事統治者,曾將被屠殺的裸體女屍暴露於被圍攻的城外,想用它產生魔力,防止守城者的砲火。」高羅佩的說法來自一九五九年美國研究明末反亂的學者James Parsons的研究

,這種以婦女裸身抗砲的例子,在明末之後不僅有增多的趨勢;而且對此現象的描述更為詳細,「厭砲」、「陰門陣」等詞彙屢見於後來的戰事資料。 本文所謂的「厭砲」則指與火砲有關的厭勝法術「陰門陣」,它不僅可抗砲,還可以助砲。「厭」有鎮壓、鎮服、壓抑及禳除之意,意思是以強力鎮壓、逼迫、排除某種東西,使其屈服而取勝。嚴格來說,所謂的「厭勝」之術,並非單指特定法術,而是強制性法術的通稱。依道教史學者林富士的看法,其施行的目的可概略分為疾病、水災、火災、生育、權位、戰爭及謀殺七種。陰門陣可視為戰爭類的其中一項。 相較於中國,十八世紀末法國大革命時也有類似例子,但內容與意涵都和陰門陣不同。一份法國報紙漫畫裡,描繪

著法國貴婦裸露下體及臀部以及雅各賓黨(Jacobins)手執象徵男性性器官的臘腸與奧地利軍隊對峙的場景,史家認為這幅漫畫表達了男性對當時的政治及女性角色轉變的焦慮與恐懼。

胡錦濤時期外交戰略理論與實踐-以中印關係為例

為了解決海峽會費用 的問題,作者張忠義 這樣論述:

中國自1978年改革開放以來,發展成果舉世矚目,各種威脅論亦隨之在側。胡錦濤甫上任即昭告世界中國將和平的崛起,期以消弭不利中國發展的威脅輿論。國際社會對社會主義國家的迷思,多偏向現實主義觀點,尤以中國的軍備發展對世界局勢影響為甚。本論文旨在研究胡錦濤時期中國崛起的內涵,及研究國際社會對中國崛起的態度,分析中國在各種不利發展輿論條件下,構建何種具中國特色的和平發展理論與外交戰略,期以達到和平的崛起,及與國際社會共創和諧世界,並藉中印雙邊關係發展來檢驗胡錦濤外交戰略成效。為聚焦研究範圍,研究重點以胡錦濤2003-2013年期間的外交戰略,廣蒐文獻以文獻分析法疏理、分析。研究發現胡錦濤的外交戰略為

呼應中國發展需要、國際總體發展潮流、趨勢、以及應對國際社會反應所得,但經由中印關係發展檢證和平崛起實踐作為與成果,官方公開資料與民間問卷訪查結果迥異,官方囿於雙邊、多邊關係發展結果偏向樂觀、正向,較無法真實呈現;民間問卷訪查結果對中國的態度則趨於悲觀與厭惡,其關鍵在中國逐年加強軍備,恐破壞地區穩定與安全。因此,中國能否真的和平崛起,歸結在中國自身是否願意以和平的手段崛起,惟有中國願意,才能與國際社會和平的共創和諧世界。

海峽會費用的網路口碑排行榜

-

#1.【台北】精緻用餐宴客首選!海峽會新品牌『木蘭閣』鴛鴦鍋 ...

訪店日期:2019/5/24 上次老爸生日才請他吃了海峽會,非常精緻豐盛的餐點沒想到不到兩個月,海峽會 ... 這邊酒類、茶水類是費用另計,不含在套餐裡喔. 於 frances1991.pixnet.net -

#2.新北這家餐廳超有哏!KTV包廂嗑浮誇海鮮火鍋,寶箱藏整隻 ...

... 的火鍋包廂,就像台北很是火紅,個人也去吃過3、4次的海峽會,平心而論 ... 時更換,附帶說明的是,這篇文章的實際費用是2,500元/人(不含酒)。 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#3.20190304@台北海峽會一人要5000多的火鍋?

20190304 台北的高檔火鍋也不少了像十二籃橘色等等之前都一直聽說海峽會的火鍋很有名當然價格也不菲之前海峽會是私人招待所的性質要會員才能進來用餐 ... 於 wanwanr9.pixnet.net -

#4.《海峽會》Salle d'Antoine新登場蔡辰男的安東法式料理回來了

爲了降低用餐費用的門檻,蔡辰男此次也把Salle d'Antoine的套餐做了幾個區隔,包括午餐套餐定價1800元,晚餐套餐3000元及4000元,希望讓消費者有更多機會可以品嚐安東法式 ... 於 www.bg3.co -

#5.大陸就醫申請健保核退4月1日起新制上路 - Career Media

... 年4月1日起,保險對象申請核退在大陸住院5日(含)以上的自墊醫療費用之醫療證明文件,必須先取得大陸的公證及我國海峽交流基金會(以下簡稱海基會)辦理驗證 ... 於 media.career.com.tw -

#6.台北松山1田海峽會很有排場的涮涮鍋 - 這裡沒有美食

全包廂,用料高檔,價格也高檔,很氣派非常適合招待的一間餐廳. 於 caocaoluveat.net -

#7.台北美食私人聚會包廂海峽會在低調招待所享用涮涮鍋 - 小芝芝

這天我們一共三個人,被安排到鑽石廳的包廂,海峽會的美食有台菜、中式料理、套餐 ... 品嚐的是涮涮鍋,F套餐每人3188元,須額外酌收10%服務費,酒水和茶資費用另計. 於 hx271.tw -

#8.汪洋海峽論壇籲回到九二共識陸委會:徒勞無功| 兩岸 - 中央社

中國大陸全國政協主席汪洋今天在海峽論壇聲稱承認「九二共識」能改善兩岸關係。陸委會對此表示,不會接受北京定義「一中原則」的「九二共識」。 於 www.cna.com.tw -

#9.自墊醫療費用核退簡介及申請相關表單

全民健康保險保險對象有下列情形之一者,得依「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」規定申請核 ... 連結:國內財團法人海峽交流基金會)申請驗證後,才可以提出申請。 於 www.nhi.gov.tw -

#10.台北美食私人聚會包廂海峽會在低調招待所享用涮涮鍋 - 窩客島

海峽會 總共佔地將近1500坪,餐廳內的由日本設計大師北井利昭設計規劃, ... 的是涮涮鍋,F套餐每人3188元,須額外酌收10%服務費,酒水和茶資費用另計. 於 www.walkerland.com.tw -

#11.受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償- 臺灣嚴重特殊傳染性肺炎 ...

如國定假日、週六、週日是勞基法規定的休息日或例假,雇主依法會給薪,不算請假, ... 文化辦事處」)或指定之機構或委託之民間團體(如財團法人海峽交流基金會)驗證。 於 covid19.mohw.gov.tw -

#12.台灣省教育會辦理「第十三屆海峽兩岸百名中小學校長論壇」

四、請鼓勵所屬校長會員踴躍參加,每人酌收費用4,000元,餘不足款由省教育會負擔之,依各縣市報名順序,額滿截止。依行政院人事行政局80年1月18日局叁字第 ... 於 www.ccsh.ptc.edu.tw -

#13.海峽會餐券在PTT/mobile01評價與討論 - 銀行資訊懶人包

在海峽會費用這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者saveme也提到稍早前看著B 大的單, 直接挑了GALA 做多, 開50 倍合約, 爆倉就算了, 反正又不到5,000 元. 於 bank.reviewiki.com -

#14.海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議 - 法源法律網-相關法條

為保障海峽兩岸人民權益,維護兩岸交流秩序,財團法人海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會就 ... 二十、協助費用雙方同意相互免除執行請求所生費用。 於 www.lawbank.com.tw -

#15.布納領航。探索非凡品酩饗宴|Accupass 活動通

探索非凡台北加映場. ▻活動地點:. |台中| THE WANG - 台中市西屯區朝富路137號. |台北| 海峽會- 台北市松山區敦化北路167號. ▻入場費用:每人回饋價NTD 2,000元. 於 www.accupass.com -

#16.海峽會老闆

核酸檢測費用. Brendt christensen prison. 閃到腰運動. 莫斯科飛機. 鐵支撲克牌. 鮑方. 美國汽水品牌. 海峽會老闆. 濮樂偉. 山坡地回饋金. 何謂永生花. 免疫力食物. 於 kidstothemoon.es -

#17.台北松山火鍋「海峽會」嚴選食材的頂級涮涮鍋(包廂餐廳)

「海峽會」的涮涮鍋以套餐方式提供,服務員將餐點送至包廂內,再由客人自己煮。價位每個人$1780~$5988,等級差距大,目前有四人同行一人免費優惠。推薦想 ... 於 kenalice.tw -

#18.[食記] 台北松山海峽會很有排場的涮涮鍋- 看板Food - PTT網頁版

餐廳名稱:海峽會消費時間:2019年/6月地址:105台北市松山區敦化北路167號 ... 我想應該是貴在場地跟服務費用吧如果有機會,再來試試桌菜== 菜色== ... 於 www.pttweb.cc -

#19.第七屆海峽兩岸珊瑚礁研討會大會通知(第一輪)

「海峽兩岸珊瑚礁研討會」於2005年開始由台灣中央研究院生物多樣性研究中心舉辦,至今已經 ... 註冊費包括論文摘要集一本、會議期間餐飲及晚宴費用。 於 taiwanesecoralreefsociety.blogspot.com -

#20.頂級食材無可挑剔隱密包廂美味享受-海峽會@捷運小巨蛋站 ...

海峽會 就位於敦化北路上的宏國大樓B1 聽說是政商名人、藝人的最愛因為這裏是採包廂制所以非常隱密一共有25個包廂從2人到50人都有所以不管是情侶約會或 ... 於 keeat.pixnet.net -

#21.在國外就醫,健保有給付!千萬別漏拿這幾張文件,回台後才能 ...

{DS}在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限海外就醫,回國請領核退是有 ... 再持公證書正本和國內財團法人海峽交流基金會申請驗證,才可以申請核退。 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#22.[頂級。日式。涮涮鍋] 合‧shabu 連英國知名設計雜誌都推薦的 ...

開鍋後,服務人員會先將蔬菜類下鍋再放入火鍋料, ... [火鍋] ♥ "海峽會頂級餐廳C.S.CLUB" ♥ - SHABU SHABU 日式涮涮鍋" 政商名流私藏預約制包廂頂級食材日式火鍋圍 ... 於 joycelohas.com -

#23.社團法人海峽兩岸法學交流協會

本會受大陸司法機關委託與學歷認證單位同意,為台灣唯一受理大陸司法考試全程服務與學歷認證申請之機構。相關工作包括:學歷認證申請,大陸司法考試報名協助及代繳費用, ... 於 www.acsle.org -

#24.關於基金會 - 海峽兩岸商務協調會

本會經費來源如左: 一、 基金之孳息。 二、 工商界捐贈。 三、 政府補助。 四、 委託收益。 五、 依本章程第二條但書所收之費用。 第二章組織. 第七條 於 www.ccicsonline.net -

#25.海峽會– 台北宏國大樓 - lipuyeh

包廂可以坐34人菜ok 收費標準特別喝了很好喝,有深度的紅酒. 於 lipuyeh.wordpress.com -

#26.【台北|小巨蛋站】海峽會。1500坪豪華私人招待所的頂級饌 ...

由國泰集團第二代蔡辰男與多位知名企業家聯手打造的《海峽會》,主要為政商名流、高端人士、知名藝人提供頂級料理美食和高度的隱密性。前來海峽會用餐 ... 於 kaikay.tw -

#27.海底撈商業午餐

四季割烹, 海底撈火鍋慶城店, 灰鍋, 印渡風情Out of India 慶城店, 東街日本料理, 唐點小聚SocialPlace 美麗華店, Machikaka, 真真庵壽司割烹, 鮨一食堂, 海峽會, ... 於 otv.ecopram.eu -

#28.海峽會主辦-蔡克信「美藝人生」講座 - U-Audio 新聞

這次海峽會美藝人生講座所使用之Burmester音響組合,也曾在 ... 謝先生費用:每人800元主講人:蔡克信醫生主辦單位:海峽會協辦單位:極品音響 ... 於 news.u-audio.com.tw -

#29.財團法人海峽交流基金會人員轉任公務人員補繳曾任年資應繳 ...

財團法人海峽交流基金會人員轉任公務人員補繳曾任年資應繳基金費用計算標準表. 中華民國93年8月19日公務人員退休撫卹基金管理委員會臺管業二字第0930443567號書函訂定. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#30.魚翅餐廳

蔬食.飲茶(素食), 潮品集(神旺大飯店), 海峽會, 好記擔仔麵, 九華樓, 吉贊彌月油飯, 阿財魚翅肉羹, 皇膳餐廳, 吉品龍鮑翅專賣店-龍蝦-鮑魚-魚翅-刺參專賣店餐廳. 「 母親節 ... 於 agentura-atlas.cz -

#31.【台北小巨蛋】海峽會:高端氣派豪華海陸涮涮鍋

海峽會 是由國泰集團第二代蔡辰男先生,連同知名企業家合資一同打造超豪華、隱密性又高的高級會館,本館佔地1500坪一共25個包廂,採預約制用餐, ... 於 www.girlslifeplan.com -

#32.【 電子票券】海峽會私人會所2人午餐時段海momo網路客服陸 ...

【嚴選好物】【☆電子票券】海峽會私人會所2人午餐時段海陸套餐(假日使用 ... 真的會讓人抓狂呢,所以我很喜歡在網路上比較價格,而多年以來的經驗來說, ... 於 cherry368.pixnet.net -

#33.第二十屆海峽兩岸水利科技交流研討會 - 國立臺灣大學

2019第二十三屆海峽兩岸水利科技交流研討會論文摘要收件延至6月10日截止(可以只投摘要)。 2019 / 05 / 10發布. 第二十三屆海峽兩岸水利科技交流研討會論文摘要延至6月 ... 於 pc183.hy.ntu.edu.tw -

#34.會議報名繳費 - 第十屆海峽兩岸GIS發展研討會

會議報名繳費 · 註冊費用 · 內地(大陸)、香港及澳門參會者之刷卡金額將以當時匯率折算成新台幣計算。 · 以下人員的註冊費用可獲減免: · 會議註冊及線上繳費截止:2018 年6月18 ... 於 2018gcgis.conf.tw -

#35.「2019 年海峽兩岸觀光旅遊研討會」參團報名表

台北/長沙來回團體機票(含機場稅費用及燃油稅) (團去團回不可改期)。 2. 四晚住宿(報價皆以兩人一室為基準)。 3. 行程中載明之景點門票及其膳食。 於 www.tourism.org.tw -

#36.財團法人海峽交流基金會人員補繳曾任年資應繳基金費用計算 ...

財團法人海峽交流基金會人員補繳曾任年資應繳基金費用計算標準對照表. 秘書長. 主任秘書 ... 海基會職稱. 公務人員職等/ 俸點. 海基會薪級(等)/薪點. 組員. 於 www.ncyu.edu.tw -

#37.海峽會2017-靠北上班族

海峽會 2017. To navigate, press the arrow keys. BESbswy. BESbswy. 海峽會2017. 匿名情報. 尚未有資料. 最新資訊. 厚道房屋仲介有限公司彙啟企業有限公司新發航運群 ... 於 ofdays.com -

#38.海峽會安東法式餐廳- 傳菜人員 - 小雞上工

1.將餐點送至包廂給服務人員。2.擦拭當天使用餐具。3.菜口開餐準備及閉店整理。⭐️工作均不會接觸到客人⭐️若工作滿3個月且學會控菜時薪調整至190(若沒有餐飲經驗時 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#39.[研討會代為公告]海峽兩岸都市交通學術研討會

本(26) 屆「海峽兩岸都市交通學術研討會」將在鄭州市舉辦,會期訂於會期訂於2018 ... 會議報名費及相關費用、證件費用等明細於報名表內皆有詳細說明。 於 tlm.nycu.edu.tw -

#40.海峽交流基金會組織章程 - 中國政府網

四、依本章程第二條所收取之費用。 第二章組織. 第六條本會設董事會,為本會之決策機構,掌理基金之籌募、保管及運用 ... 於 big5.www.gov.cn -

#41.【探美食】海峽會(敦化北路)~一人1780元的頂級涮涮鍋

海峽會 Cross Straits Club (官網) 台北市敦化北路167號B1宏國大樓(敦北與長春路口) 02-7707-6666 (更多圖文,請繼續閱讀..) 於 o77887788.pixnet.net -

#42.【台北松山美食】海峽會頂級海陸鍋,超豪華私人包廂 - 兩隻小豬

「海峽會」超澎湃頂級海陸火鍋,食材高檔新鮮、出餐速度快, 用餐品質和氣氛都很氣派,不管幾人用餐都是包廂式座位o(〃'▽'〃)o。隱密性超高, ... 於 lolwarden.pixnet.net -

#43.【台北麻辣鴛鴦火鍋】木蘭閣,七彩活龍蝦肉質細緻 - Foody 吃貨

先前分享過的海峽會火鍋,最近新開幕了新品牌「木蘭閣」趁著放假我們也來嚐鮮啦! 和海峽會同樣講究活海鮮、頂級 ... 服務費10%及酒水茶資費用另計. 於 www.foodytw.com -

#44.厄勒海峽大橋 - 维基百科

厄勒海峽大橋(或譯奧瑞桑橋,歐雷松德大橋,丹麥文:Øresundsbroen,瑞典文:Öresundsbron,丹瑞混合名稱:Øresundsbron)是一條行車鐵路兩用,橫跨厄勒海峽的大橋。 於 zh.m.wikipedia.org -

#45.司法部关于印发《海峡两岸公证书使用查证协议实施办法》的通知

凡要求海基会查证台湾出具的公证书的,每件需依据上述费用标准向海基会支付15美元。需要实际调查的或要求将答复函以特快专递寄送的,每件再加收40美元,如果 ... 於 depts.taiwan.cn -

#46.新加坡控制麻六甲海峽的重要性– Strategy

只要鎖住麻六甲海峽,中國沒有足夠的能源補給,能撐的時間非常捉襟見肘,所有軍事行動都會被拖住,新加坡長期和美國友好,道理和日本一樣,因為美國會保護 ... 於 blog.moneydj.com -

#47.2020年福州海峽兩岸經貿交易會 - 活動匯

2020年福州海峽兩岸經貿交易會. ... 【地點】中國大陸福建省福州市海峽國際會展中心(福州市倉山區城門鎮霞洲路) ... (四)攤位費用:. 於 events.taiwantrade.com -

#48.海峽會餐廳會館敦化北路 - 雅瑪黃頁網

搜尋【海峽會餐廳會館敦化北路】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 備註:10%服務費/午餐Buffet費用NT690元寶拉喜愛度: 今年部 於 www.yamab2b.com -

#49.[台北松山]2014岳母生日快樂@ 海峽會- 比預期還優秀的聚會場所

海峽會 是屬於預約全包廂式,我們這次用餐的包廂是珊瑚廳,套餐可供十二人用餐,選擇火鍋的方式則是可供七人用餐,可以看到空間寬敞之餘,房間配內有獨立的 ... 於 louissabrina1000313.blogspot.com -

#50.修正財團法人海峽交流基金會人員轉任公務人員補繳曾任年資應 ...

修正財團法人海峽交流基金會人員轉任公務人員補繳曾任年資應繳基金費用計算標準對照表(1020204台管業二字第1021005621號書函). 相關檔案. 修正財團法人海峽交流基金會 ... 於 www.fund.gov.tw -

#51.千萬別錯過呀 本活動為午間限定套餐優惠專案 - Facebook

海峽會 ⏰2021限時優惠⏰ 海峽會於2/22(一)推出超優惠專案‼️ ... 黃小倩. 請問套餐費用. 1 yr Report. 海峽會, profile picture. 海峽會. 於 www.facebook.com -

#52.美麗絕景盡收眼底!明石海峡大橋遊覽行程「Bridge World」

「舞子海上海濱大道」是一般人有可以付費入場的設施(大人250日圓,週末及國定假日300日圓。高中生以下免費※此費用有包含在導覽行程費用之中),從「 ... 於 livejapan.com -

#53.海峽兩岸四地會計師研討會澳門清遠小三峽順德6 日遊

海峽 兩岸四地會計師研討會 ... 費用含:台北/桃園國際機場來回接送、導遊及司機小費、旅行業責任保險500 萬含 ... 費用每人新台幣33500 元整,為雙人住宿報價。 於 www.roccpa.org.tw -

#54.《台北高級餐廳》海峽會CSCLUB頂級涮涮鍋。海陸大餐。家族 ...

《台北高級餐廳》海峽會C.S.CLUB頂級涮涮鍋。海陸大餐。家族聚餐名人最愛。專屬包廂。電話亭魚缸好拍照|消費價位菜單( 影片) 於 amy77.com -

#55.海峽會主辦蔡克信醫師「美藝人生」講座,預約報名中[影音論壇

#1 【活動】2013年11月23日,海峽會主辦蔡克信醫師「美藝人生」講座, ... 講座費用:每人新台幣800元(另,選用蔡醫師推薦晚餐每位NT$3,000+10%) ... 於 www.hi-av.net -

#56.第四屆海峽兩岸武夷山茶業博覽會(513因機票問題所以敬請提早 ...

一、2010年11月16∼18日第四屆海峽兩岸武夷山茶業博覽會除參展會員或廠商展位免費 ... 起至99年09月15日止向本會報名,報名時請將報名表及相關文件、費用一同繳交。 於 www.teakindom.com -

#57.財團法人海峽交流基金會

財團法人海峽交流基金會 ... 111年3月18日,海基會舉行第11屆董監事第5次聯席會議 ... 111年1月10日,海基會愛心志工傅雅蘭女士榮獲「志願服務績優銅牌獎」. 於 www.sef.org.tw -

#58.海峽兩岸關於大陸居民赴臺灣旅遊協議修正文件一

財團法人海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會根據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」 ... 情節輕微者可自行返回,情節嚴重者安排遣返,相關費用由旅遊者自行負擔。 於 www.rootlaw.com.tw -

#59.《海峽會》Salle d'Antoine新登場蔡辰男的安東法式料理回來了

(美食情報, 海峽會, Salle d'Antoine安東法式料理, 蔡辰男, ) ... 為了降低用餐費用的門檻,蔡辰男此次也把Salle d'Antoine的套餐做了幾個區隔,包括 ... 於 travel.ettoday.net -

#60.蔡辰男的美味人生:細說海峽會經典聚珍 - 博客來

書名:蔡辰男的美味人生:細說海峽會經典聚珍,語言:繁體中文,ISBN:9789869171649,頁數:240,出版社:食為天文創有限公司,作者:蔡辰男,出版日期:2015/07/01, ... 於 www.books.com.tw -

#61.【海峽會頂級海陸火鍋。台北松山美食】名人藝人最愛豪華隱密 ...

由國泰集團第二代蔡辰男與多位知名企業家聯手打造的海峽會,主要提供頂級料理美食, ... 停車費用:70元/時,消費滿1000元可兌換1小時停車抵用時數。 於 www.liviatravel.com -

#62.海峽會唱歌的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE、PTT

海峽會 唱歌的推薦與評價,在FACEBOOK、YOUTUBE、PTT、MOBILE01和這樣回答,找海峽會唱歌在在FACEBOOK、YOUTUBE、PTT、MOBILE01就來日本料理餐廳推薦情報,有網紅們這樣 ... 於 jpcuisine.mediatagtw.com -

#63.[台北美食] 海峽會預約制包廂會館-頂級奢華涮涮鍋套餐 ... - 湯姆仕

海峽會 | 台北市松山區敦化北路167號02 7707 6789 | 11:30–14:30, 17:30–22:30 位於宏國大樓B1的海峽會一向都是政商名人聚餐首選的地點採用全包. 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#64.銓敘部全球資訊網[ 申請補繳退撫基金費用事項]

法規釋例內容:. 一、為配合財團法人海峽交流基金會(以下簡稱海基會)編制職稱之修正,本會修正海基會人員轉任公務人員 ... 於 www.mocs.gov.tw -

#65.海峽會價位

晚班兼職. 兄弟飯店蘭花廳. 綠益康生物科技實業股份有限公司. 國際商務. 社會住宅優缺點. 海峽會價位. 起漲點. 健康檢查費用台中. 佳里爭鮮. Dec 藥. 於 ecoconfort.es -

#66.CSSSW 2018 | 第十三屆海峽兩岸太空/空間科學研討會

第十三屆海峽兩岸太空/空間科學研討會 ... 研討會主題 ... 現場以新臺幣支付,會議由太空科學學會出具註冊費用收據,會議期間食宿自理。 大會網址 於 spl.ss.ncu.edu.tw -

#67.陸台會股份有限公司|工作徵才簡介

職缺招募|【海峽會】佔地1500坪,禮聘知名日籍設計大師北井利昭TOSHIAKI KITAI ... 找陸台會股份有限公司更多的工作職缺,請上1111人力銀行搜尋:陸台會股份有限公司, ... 於 www.1111.com.tw -

#68.海峽會價位的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於海峽會價位的文章討論內容: May 的【台北食記】海峽會, ... 個包廂,沒有開放式的座位,消費以個人套餐為主,不會另外收取包廂費用,最小的包. 於 www.pixnet.net -

#69.【海峡会】上海松山机场地铁站连锁大全,点击查看全部34家分店

欢迎访问大众点评“海峡会”品牌分店专区,海峡会开设在上海松山机场地铁站的全部分店共有34家,您可以查询各分店的地址位置、电话号码、营业时间、费用价格、优惠套餐和 ... 於 cnc.www.dianping.com -

#70.【公告】有關財團法人海峽交流基金會對大陸地區公證書驗證 ...

有關財團法人海峽交流基金會對大陸地區公證書驗證人員曾倩倩君所為驗證簽名式樣,自本(103)年9月12日起不再使用,請查照。 於 oia.ncku.edu.tw -

#71.司法部关于印发《海峡两岸公证书使用查证协议实施办法》的 ...

根据协议第3条第4项的约定,提出查证公证书一方应向接受查证一方支付适当费用。公证员协会和公证处或公证管理科应将海基会的每一项查证所需费用,按照 ... 於 www.arats.com.cn -

#72.陸台會股份有限公司

陸台會股份有限公司,統編:54161452,公司所在地:臺北市大安區敦化南路2段38號8樓之1,代表人姓名:蔡孟成,董監事:蔡孟成,黃根旺,林懿嬅,蔡孟容,蔡孟龍,蔡思愉, ... 於 www.twincn.com -

#73.海峽會- 菜單| 台北松山區火鍋- 愛食記

海峽會 (3357則評論與照片) 網友評分: 4.4分。海峽會是位於台北松山區的網友推薦餐廳,地址: 台北市松山區敦化北路167號,訂位電話: 0277076789,均消價位: $2600, ... 於 ifoodie.tw -

#74.海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議§1-全國法規資料庫

為保障海峽兩岸人民權益,維護兩岸交流秩序,財團法人海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會就兩岸共同打擊犯罪及司法互助與聯繫事宜,經平等協商,達成協議如下: 於 law.moj.gov.tw -

#75.為您搜尋理想場地| 線上預訂、現場付款、找場地的新體驗 - 場地家

海峽會 敦化北路167號B1. 成立日期: 海峽盛會美食經典傳承迎接大時代,海峽會因應而生以台灣台北為時代核心,打造精緻精品空間佔地近1500坪規劃25間包廂座位人數超過400 ... 於 www.spaceadvisor.com -

#76.第一次吃高級火鍋 - 美食板 | Dcard

頂級松阪豬套餐$1070 紋路超美一點也不會肥的薄脆口感但松阪豬更適合燒烤 ... 的這樣回, 我們真的會幫他加點他的套餐餐點是不用另外加收費用的這樣 . 於 www.dcard.tw -

#77.法規資訊-財團法人海峽交流基金會人員轉任公務人員補繳曾任 ...

法規名稱:, 財團法人海峽交流基金會人員轉任公務人員補繳曾任年資應繳基金費用計算標準表. 訂定時間:, 93.8.19. 立法沿革:, 中華民國93年8月19日公務人員退休撫卹 ... 於 weblaw.exam.gov.tw -

#78.《產業》蔡辰男搶攻法式料理海峽會續約再創餐飲新品牌

2020年11月1日 — Autoexe表示「KH-07」外觀改裝套件預計2022年9月會隨著CX-60上市正式開賣,依照各套件價格與套餐組合不同,價格帶在33,000~90,200日圓,換算新台幣約7,000 ... 於 tw.yahoo.com -

#79.【食記】 台北松山海峽會很有排場的涮涮鍋- 美食板

餐廳名稱:海峽會消費時間:2019年/6月地址:105台北市松山區敦化北路167號 ... 我想應該是貴在場地跟服務費用吧如果有機會,再來試試桌菜== 菜色== ... 於 webptt.com -

#80.過馬六甲海峽要收費嗎?一次要多少錢?說出來你都不一定會相信

而通過馬六甲海峽也將太平洋和印度洋連接在了一起,加強了亞洲,非洲,大洋洲之間的聯繫,素有海上生命線之稱,那麼如果船隻要通過馬六甲海峽,會收費 ... 於 kknews.cc -

#81.CSCLUB|海峽會【財務部】會計專員 - yes123求職網

職缺更新:2022.07.11 · 工作內容: ◇月結廠商費用款項憑證審核。 月結廠商費用款項傳票登帳。 盤點表之審核並登帳。 · 薪資待遇: 月薪33,000元 · 休假制度: 週休二日 ... 於 www.yes123.com.tw -

#82.宏國大樓海峽會餐廳 - Rudestoleti

宏國大樓海峽會餐廳 宣鑫空壓機. ... 教育活動室、兒童學習室等亦會加大,預料整個擴建工程費用約11.7萬元真正自愛的人,不會與人計較。 於 rudestoleti.cz -

#83.【台北食記】海峽會,和閨密一起約會~中餐、西餐、法式

海峽會 已經成立3-4年的時間,早期是俱樂部,後來全部改成純餐廳型態經營,在台北宏國大樓 ... 消費以個人套餐為主,不會另外收取包廂費用,最小的包廂可. 於 may1215may.pixnet.net -

#84.海峽會_陸台會股份有限公司|最新徵才職缺

【海峽會】佔地1500坪,禮聘知名日籍設計大師北井利昭TOSHIAKI KITAI先生規劃設計,融合. ... 應徵海峽會_陸台會股份有限公司工作,請上104人力銀行投遞履歷。 於 www.104.com.tw -

#85.海峽會 包廂包住一切美味 - Satsuki Soh

過去對海峽會印象除了其採全包廂設計、價格驚人的火鍋套餐,實在沒啥特別記憶。不過以前散步經過時,幾次都可在門口看到知名人物出現。 這次訂位時看了 ... 於 satsukisoh.com -

#86.大陸委員會

大陸委員會 · 對中共辦理「海峽論壇」之政策立場. 111-07-07 · 香港移交中共25年,「愛國者治港」凌駕「港人治港」,「一國兩制」走樣變形;我方與國際社會堅守普世價值, ... 於 www.mac.gov.tw -

#87.【台北美食】海峽會海陸空豪華食材火鍋饗宴電話亭魚缸是熱門 ...

海峽會 是由創辦人蔡辰男一手打造,也是許多兩岸三地知名影星、企業家的最愛,聽到海峽會這個名字,首先會讓帆帆貓聯想到的是專門做上海菜或江浙料理, ... 於 blog.xinmedia.com -

#88.【台北松山】海峽會的食記、菜單價位、電話地址、營業時間

海峽會 (169篇食記) 位於台北市松山區靠近捷運台北小巨蛋站, 地址:台北市松山區敦化北路... 電話:02-7...【「捷運:台北小巨蛋站」海峽會-安東法式料理~2022春-白 ... 於 www.fonfood.com -

#89.海峽會壽司2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

台北市松山區敦化北路167號B1。※ 12:00~14:30;18:00~22:00※ 用餐採預約制,有午餐及晚餐※ 價格:壽司&割烹均2500元~10000元(依照包廂席位、品數 ... 於 big.gotokeyword.com -

#90.一、 活動緣起「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」已於99 年12 月 ...

「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」已於99 年12 月21 日簽署,同時,兩 ... 會收到申請資料. 為計算基準。 (3)如為個人會員報名者可選將費用先做保留,待日後繳交相關費用時. 於 thia-health.org.tw -

#91.【小巨蛋站美食】海峽會中西複合式套餐:1500坪高端餐飲王國

【小巨蛋站美食】海峽會中西複合式套餐:1500坪高端餐飲王國,超美味脆皮炸乳鴿,還有龍蝦、牛排相伴,美味直上雲端4814 (推薦) · 台北市敦化北路167號B1。 於 lordcat.tw -

#92.【真心勸敗】MOMO購物網【 電子票券】海峽會私人會所2人 ...

【私心大推】【☆電子票券】海峽會私人會所2人午餐時段海陸套餐(假日使用不加價 ... 每筆預借現金手續費:新臺幣100元+預借現金金額X 3.5%及其他費用查詢請洽滙豐銀行 ... 於 ajea8j851a.pixnet.net -

#93.海峽兩岸公共圖書館講座交流會徵稿

海峽 兩岸公共圖書館講座交流會開幕式2.專題發言3.分組討論4.文化考察四、參會費用及相關事項1. 與會代表交納會務費:600元/人,往返交通費、住宿費自理。 2. 於 www.lac.org.tw -

#94.第三屆海峽兩岸藥物濫用與毒品防治研討會

第三屆海峽兩岸藥物濫用與毒品防治研討會 · 1. 本會之報名截止日期:2018年3月12日(星期一)17:00 · 2. 費用(人民幣):1600元/人、學生憑證件:1200元/人, ... 於 tasar.ccu.edu.tw -

#95.SHABU SHABU - 台北 - 海峽會

海峽會 以1500坪的空間展現會館的氣派與尊榮,以世界各地的頂級食材,打造專屬於海峽會的頂級火鍋及餐點。全會館均採包廂預約制,低調奢華的24間包廂,讓賓客能在隱密 ... 於 www.csclub.com.tw