淡水有火車站嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳明忠寫的 造自己的船,環我們的島 和徐逸鴻的 徐逸鴻圖說台北城系列典藏版套書(艋舺龍山寺+日治台北城+清代台北城)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站如何從中壢坐車到淡水也說明:html模版標題如何從中壢坐車到淡水?問題以中壢為起點以該項交通工具的出口站為終點Ex:淡水捷運出口、淡水某某站牌(附近落有知名商家也請標示清楚)、淡水火車站(我不 ...

這兩本書分別來自釀出版 和貓頭鷹所出版 。

臺北市立大學 歷史與地理學系社會科教學碩士學位班 王怡辰所指導 林偉盛的 日治時期鶯歌車站鐵路變遷與市街發展 (2016),提出淡水有火車站嗎關鍵因素是什麼,來自於鶯歌、車站、鐵路、市街發展。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 唐宇震的 由巴洛克建築設計演變論台灣當代建築的巴洛克設計手法 (2014),提出因為有 設計理論、建築評論、巴洛克、建築風格、建築史的重點而找出了 淡水有火車站嗎的解答。

最後網站甲骨文例研究 - Google 圖書結果則補充:最後民眾歡送留下無限回憶台北市建設局宣佈 1988 年元旦將停駛台北-淡水線(北淡線)火車,以便改建捷運系統時,立刻引來陣陣的懷舊感傷。在電氣化的時代中,這班火車的樸 ...

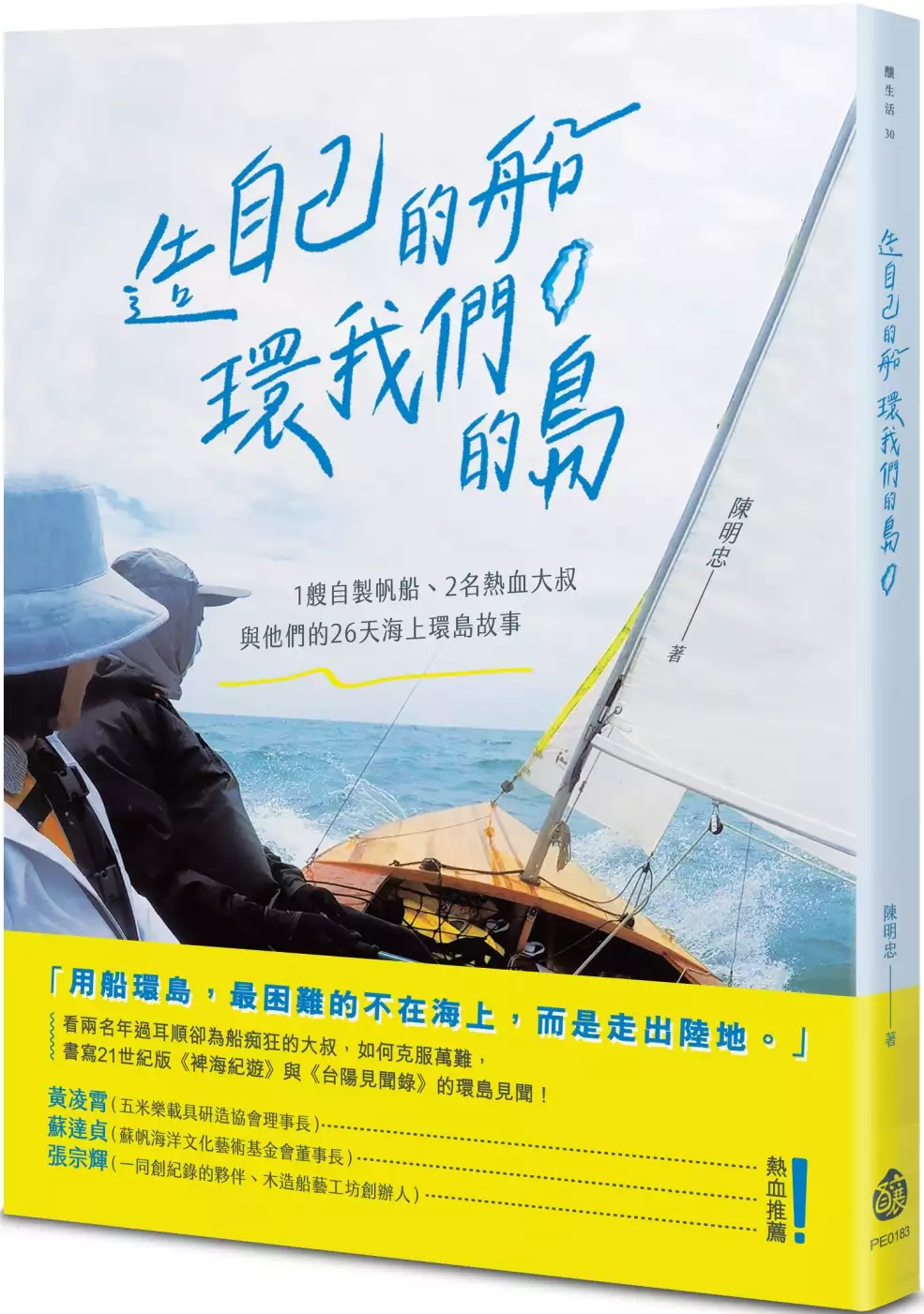

造自己的船,環我們的島

為了解決淡水有火車站嗎 的問題,作者陳明忠 這樣論述:

✓帆船也能DIY?──只要有心,三夾板就能打造一艘帆船 ✓環島一圈,要取得十五「國」簽證?──海上在走,公文要有,與政府機關的斡旋全紀錄 ✓無汽油、無動力,走船只能看天臉色!──和天象與潮汐鬥智鬥勇的26天 「浪花不斷拋來,在空中綻放於朦朧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋──這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地物,地圖也要記在腦海中:沙灘、岩礁、肉粽角、村落、港口……而且要在一兩公里外海就能看出來。小船不若大船,人在上面可以優雅地翻看海圖。浪起,船身是沒有平靜的一刻,一會兒左傾,人要往右坐,而不小心右傾了,人又要即刻往左移──假

如移動位置有誤,你就是翻船的豬隊友。」──節錄自〈第一天 看風水出發〉 臺灣環島熱潮風靡多年,無論駕車、鐵道或單車,方式五花八門。本書作者陳明忠與環島夥伴張宗輝兩位皆是資深帆船玩家,除了玩船、也熱衷於造船,在累積多年船帆經驗後,兩人決定嘗試挑戰臺灣首組以「無油電動力四點二米帆船環島一圈」雙人行船的紀錄。 歷經三個半月的造船工程、和十五縣市政府周旋申請公文,以及在淡水河十多次的行前練習,2018年6月17日從新北市竹圍漁港出發,沿西部海岸一路南下,在26天後成功環臺一圈並返回原點;當然,整個過程並非「一帆風順」,翻船、停泊漁港失敗、風向與潮汐瞬息萬變、船體零件毀損、乃至面對公家單位的

消極應對等種種挫折,從出發的那一刻便如影隨形。幸好,憑藉陳明忠與張宗輝兩人的豐富經驗,還有許多陸上老友和陌生人的協助與鼓勵,才讓整趟旅程平安結束。 「凡海舶不畏大洋,而畏近山;不患深水,而患淺水。舟本浮物,有桅御風,有舵辟水。」三百多年前,郁永河以《裨海紀遊》記述漂洋過臺的見聞和感悟;三百多年後的今日,即使時過境遷,海島子民的基因在陳明忠與張宗輝體內仍騷動著,他們期盼這趟古典帆船行旅,能引起更多人關注臺灣的土地,以及更勇於投身自製帆船運動,閃耀海洋國度的風采。 本書特色 ▲臺灣第一本「自製無動力帆船環島」紀實手札,從識船、製船到玩船,作者陳明忠與夥伴張宗輝期盼以親身實踐拋裝引玉,

領進更多有志之士投入帆船運動。 ▲書中百幅照片,忠實呈現環島旅途的悲歡血汗,以少見的海洋視角回望陸地,見證臺灣繁複多樣的人文風景。 各界推薦 黃凌霄(五米樂載具研造協會理事長) 蘇達貞(蘇帆海洋文化藝術基金會董事長) 張宗輝(一同創紀錄的夥伴、木造船藝工坊創辦人) ──熱血推薦!

日治時期鶯歌車站鐵路變遷與市街發展

為了解決淡水有火車站嗎 的問題,作者林偉盛 這樣論述:

本研究旨在探討鶯歌在日治時期車站遷移與鐵路改道的過程中,鶯歌車站的發展與市街的變化,主要是以舊鶯歌車站與新鶯歌車站周圍為研究範圍。研究將透過文獻資料的整理了解縱貫鐵路與鶯歌車站的發展過程,並從鶯歌車站貨物運輸在輸出貨物與輸入貨物的差異以及旅客運輸的變化中,分析新舊鶯歌車站的發展情形;再藉由實地田野調查和紀錄以及與當地耆老深入的訪談的方式,來了解研究範圍內市街發展的變化過程,最後透過以上資料探究鶯歌車站與市街發展的關係,還原當時鶯歌市街樣貌與在地傳統產業,為鶯歌地區發展史留下更多文史資料,而研究最後發現鶯歌車站的設立帶動鶯歌工商業的發展,而車站的遷移與鐵路改道影響鶯歌市街的發展,使鶯歌市街範圍

擴大並且市街重心逐漸轉移至新車站前。

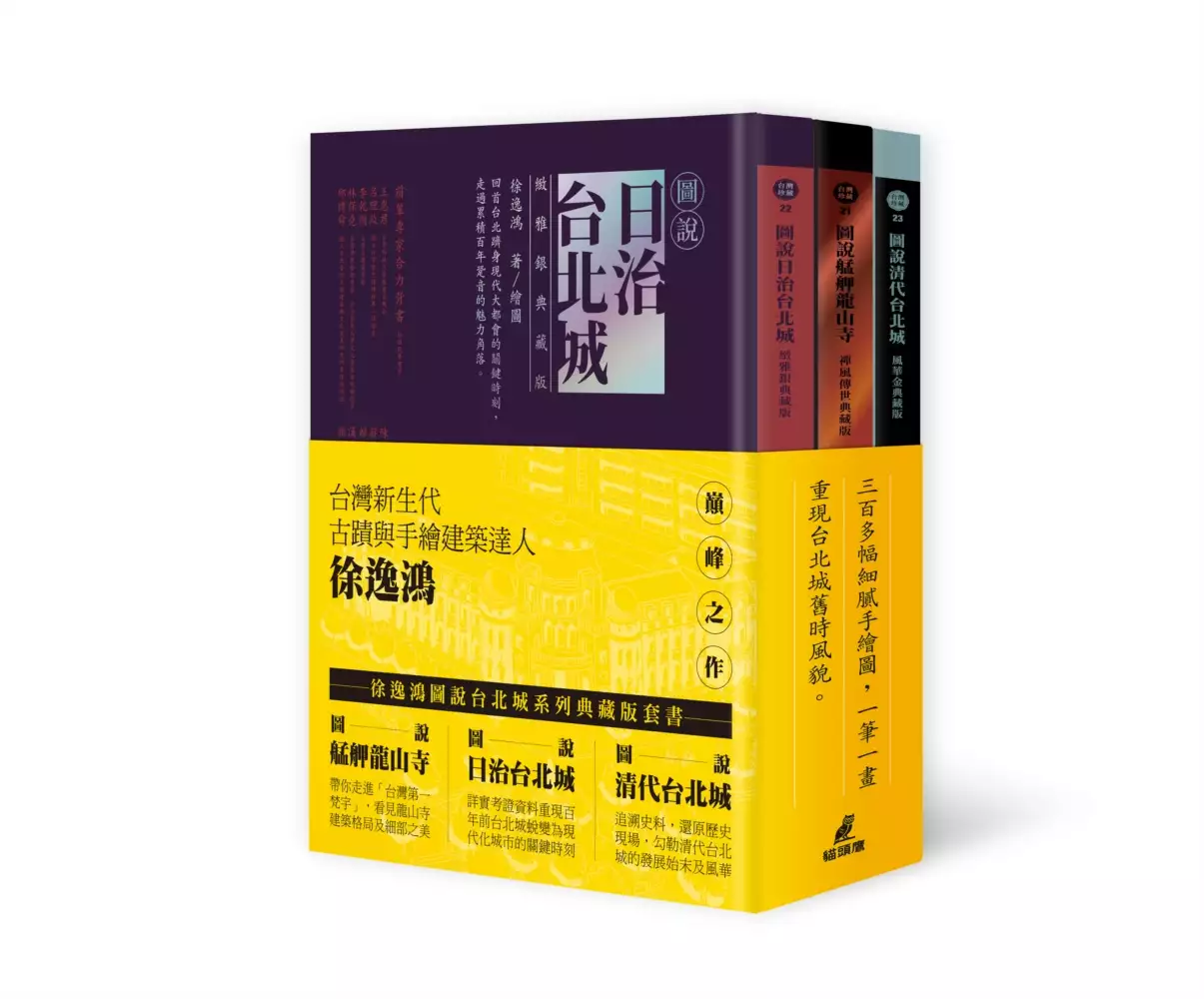

徐逸鴻圖說台北城系列典藏版套書(艋舺龍山寺+日治台北城+清代台北城)

為了解決淡水有火車站嗎 的問題,作者徐逸鴻 這樣論述:

三百多幅細膩手繪圖,一筆一畫重現台北城舊時風貌! 台灣新生代古蹟與手繪建築達人巔峰著作 典藏版套書一共三冊,包含《圖說艋舺龍山寺》、《圖說日治台北城》,以及《圖說清代台北城》。經由精緻的手繪圖與詳盡的解說,深度剖析台北城百年來的古蹟建築與文化流變。 《圖說艋舺龍山寺》 艋舺龍山寺──你去過、卻從未細細品味的二級活古蹟 你知道艋舺龍山寺是台灣最早的觀音信仰中心嗎? 你知道艋舺龍山寺和故宮博物院、中正紀念堂,並列為來台觀光必訪的三大景點嗎? 走進「台灣第一梵宇」,深入了解每一件開創台灣廟宇風格的精彩作品 艋舺龍山寺是泉州派廟宇的典範,也是最具代表性的台灣古廟之一,其華麗的剪

黏和交趾陶等裝飾手法,堪稱台灣廟宇之首。 已有二百七十餘年歷史的艋舺龍山寺曾經歷翻修改建,亦曾在二次世界大戰時遭受戰火波及,卻也因此成為各界大師的聯手之作。王益順的建築格局之巧、黃龜理的木雕之精、陳天乞和張添發的剪花之細、惠安蔣氏家族的石雕之妙,在艋舺龍山寺統統都可以看到。 一百三十二幅細緻手繪圖,讓你看見平常看不到的龍山寺建築格局及細部之美 本書作者研究艋舺龍山寺多年,深入淺出結合歷史資料考證及相關匠師採訪,搭配大量精細的手繪圖,將龍山寺的製造過程、肉眼無法親炙的工法細節與內部結構,如地基、屋簷、裝飾、雕刻等,一一詳加剖析,精彩重現艋舺龍山寺最隱密、最關鍵的建築之美。 《圖說日治台

北城》 發思古幽情、重現百年前的台北風貌 「這本書讓人見識了手工圖繪的底蘊力量與清淨知識,同時更是一本進入記實台灣這片土地,如何長出重要近代建築之林的簡易利器之書。」——林保堯(台灣佛教藝術專家、台北藝術大學文化資源學院前院長) 詳實考證資料、重現百年前的台北風貌 一百多年前,清朝甲午戰敗,台灣成為日本殖民地,日本大軍接收台北城。雖然淪為殖民地,但做為日本治台首府的台北城,許多建設都是最優先,規模也是最大的。現存台北最有魅力的城市角落與日據時期的建設密不可分。 回首台北躋身現代都會的關鍵時刻 你知道嗎?台北的自來水和汙水處理系統是日本人引進的、總統府的原始設計並不是磚紅色、當年台北

的三線道馬路井然有序又美麗寬闊,一點也不輸巴黎的香榭大道。隨著市區改正計畫公布,規畫道路網、鋪設鐵路、開闢公園與河堤、興築公家機關與官廳宿舍,台北也一天天更具規模,並自此奠定現代化基礎,成為一座摩登又現代的大城市。 150幅專業手繪圖、圖文並茂呈現台北之美 總統府、松山菸廠、北投溫泉博物館、青田街老屋、自來水博物館、中山堂、西門町紅樓、台大醫院、二二八公園、台灣大學、監察院、台北賓館……每一棟都是充滿故事的百年老建築,每一處都是台北最有觀光資產的珍貴所在。 《圖說清代台北城》 第一本穿越清代台北城的圖文書! Ë典藏版以青花底襯復原建築繪圖,風華金精燙呈現清代台北城,方背精裝完全展

開,跨頁手繪圖一覽無遺。 台灣首善之都台北城,150年前並不存在;台北城的初始建設得追溯到中法戰爭,在隆隆砲火聲中,一磚一瓦慢慢築起。本書以史料為基,細心還原歷史現場,深入淺出勾勒清代台北城的建設始末、發展及風華。 萬事俱備,只欠東風 台北盆地建城前,已經充滿蓬勃的市井活動,街巷熱鬧雜沓,自然而然發展出來豐富又多元的建築樣貌,如:土埆厝、磚砌合院、街屋、寺廟、書院。後因淡水開港通商,引進商館、領事館、洋樓、倉庫、教會等西式建築。泉州人在大龍峒建造的「四十四坎」街市與漳州人在今日士林一帶建設的「八芝蘭城」,儼然就是功能完整齊備的迷你城池,道路規畫井井有條,排水措施和防禦功能無不一應俱全。

選址、築牆、看風水 在這樣的背景下,清政府在進行台北城的規畫與建造時,並沒有遵循「先有街市而後築城」的慣例,而是另行選定城池位址,然後才大興土木,構築城牆與城門,城內的道路規畫更經過審慎的風水考量後才擬定,讓台北城得以成為一座方正完整的城池。 繁華鼎盛的清代台北城 從選址、籌畫、開工興築到落成,台北城經歷道路重劃與中法戰火的波折,最終在劉銘傳親自坐陣下,成為台灣現代化建設的典範。讀者透過七十五幅細膩的手繪圖,一一走過西式城堡、平埔族聚落、漢人農村合院,再遊逛繁華的商店街屋、淡水洋樓。從設置台北城到興建公共建築的歷史場景中,穿越時空,來一趟清代台北城之旅!

由巴洛克建築設計演變論台灣當代建築的巴洛克設計手法

為了解決淡水有火車站嗎 的問題,作者唐宇震 這樣論述:

台灣對巴洛克的概念一向模糊不清,雖巴洛克並非本土歷史,然而至今卻無法避免去使用或意識到該詞彙的存在,同時巴洛克中亦存在著一種跨文化的普遍性。故本研究針對巴洛克的演變史歸納其用詞與本質,最終獲得了兩個結論: 其一為台灣巴洛克一詞的意義歧異與混亂之緣由。台灣在觀察歷史建築巴洛克一詞時往往會根據裝飾藝術之形象給予含意,而該形象又常多基於後現代時段所生的虛構字詞,故常見的巴洛克一詞往往並非指稱實際存在的巴洛克建築或巴洛克樣式傳承下來的脈絡,而往往淪為一種虛無的想像,同時,這種現象亦影響了國內對日治時期之歷史建築的風格判斷。 其二為巴洛克空間的存在與當代設計的關聯性。巴洛克雖是指稱西洋歷史風格

,但在該時間的共同趨勢中所演變出的、戲劇性空間的規劃方法卻具有使用上的普遍性。其巴洛克的空間被用於劇場、廣場及公共設施中皆有共通的效果,該效果至今仍可在當代建築中發現,但至今這種特性卻罕為人所使用,因此藉由本研究,筆者從中尋找出數個案例以詮釋巴洛克空間在當代存在的戲劇張力之使用,與台灣本土的巴洛克空間的例證。

淡水有火車站嗎的網路口碑排行榜

-

#1.MOS BURGER|摩斯漢堡歡迎您

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22. --歡迎光臨摩斯漢堡--. MOS BURGER. 1.13K subscribers. 摩斯漢堡高鐵篇15s. Info. 於 www.mos.com.tw -

#2.地圖找屋 - 591售屋

躍淡水 新北市-淡水區-義山路一段 ... 宏盛蒙德里安新北市-淡水區-沙崙路. 住宅/3房2廳2衛16/18F 58坪. 1,799萬 32.78萬/坪. 兩房兩門牌-信義國小捷運站出門就到. 於 sale.591.com.tw -

#3.如何從中壢坐車到淡水

html模版標題如何從中壢坐車到淡水?問題以中壢為起點以該項交通工具的出口站為終點Ex:淡水捷運出口、淡水某某站牌(附近落有知名商家也請標示清楚)、淡水火車站(我不 ... 於 l93tx93n.pixnet.net -

#4.甲骨文例研究 - Google 圖書結果

最後民眾歡送留下無限回憶台北市建設局宣佈 1988 年元旦將停駛台北-淡水線(北淡線)火車,以便改建捷運系統時,立刻引來陣陣的懷舊感傷。在電氣化的時代中,這班火車的樸 ... 於 books.google.com.tw -

#5.青林果熟星宿爛:落蒂新詩論集 - 第 297 頁 - Google 圖書結果

至於現實人物,則有第二節和第三節前半提及的「老人」、「年輕人」和「兒童」(第三節作「小孩」)。他們遊覽已成景點的勝興老火車站,「兒童」因並無歷史興感, ... 於 books.google.com.tw -

#6.讓人遺忘的舊火車鐵道-台鐵新店線、中和線及淡水線

新店線鐵路全長14公里,稱為縱貫鐵路新店支線(俗稱萬新鐵路)。 萬新鐵路自縱貫線萬華站分支,當初共設十一站,以萬華起站,有跑場町 ... 於 edwardchang81679.pixnet.net -

#7.淡水車站

活動後,同日起淡水線正式停駛,全線各車站也一併裁撤。停駛不久後的站房、站場及月台 於民國79年5月時全數被拆除, ... 於 trstour.com -

#8.消失的鐵路(1)|老一輩人們的回憶-台鐵淡水線 - 方格子

1997年,已經改建完成的台北捷運淡水線通車,成為台灣第一條由傳統鐵路改建為捷運的路線,但此線不是每個車站都有加入並復站(如:王家廟站)。 昔日淡水 ... 於 vocus.cc -

#9.交通、淡水老街必吃必買、漁人碼頭渡輪- 部落格

從2018年12月24日開始免費試營運一個月,起始站為紅樹林;崁頂為終點站,總共有11站,可以使用悠遊卡或1280元雙北定期票搭乘。 淡水交通 Source: KKday. 於 www.hotelscombined.com.tw -

#10.2022新竹景點推薦,新竹絕非景點沙漠,看完這篇懶人包再說

有看夕陽、拍小熊、衝城堡、搭火車, ... 有青蛙石天空步道、老鷹溪步道、6號花園, ... 距離竹東火車站又近,更有停車場,. 於 bunnyann.com -

#11.校園資訊 - 聖約翰科技大學

本校位於淡水區,為台2線自淡水往北海岸旅遊動線必經之地,交通便利。平均每15-20分鐘就有一班公車,距淡水捷運站車程約20分鐘,且鄰近有極豐富自然景觀與文化資產。 於 www.sju.edu.tw -

#12.雙連火車站-台北駱駝 - 游重森

雙連火車站,位於現在ㄉ台北捷運雙連站和民權西路站中間,萬全街的丁字路口,現已拆除,是一棟日式的木造火車站,是當年淡水線ㄉ火車站,記得小時候交通 ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#13.淡水到九份老街,怎麼去比較快? - Mobile01

我有查到可以~從淡水到火車站,再從火車站坐到瑞芳車站? 這樣會比較快嗎? 再次感謝><. 只要夠特殊,改善空間越大http://tihoe.weebly.com ... 於 www.mobile01.com -

#14.請問台北火車站到三芝白沙灣的交通?! - 背包客棧

那如果我們坐結運到淡水站再作淡水客運到白沙灣有比較方便嗎?? 謝謝~ 所以白沙灣裡面是允許遊客烤肉的囉!! 大部份的人選擇在淡水捷運站對面搭淡水客運 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#15.[旅遊] 2021~2022 新北淡水聖誕節點燈、海關碼頭音像表演及 ...

大家知道淡水捷運站前身是淡水火車站嗎?位於淡水捷運站1號出口旁的中正路老街入口處廣場,保留著當年淡水火車站蒸氣火車補水跟補煤的火車頭,同時也把 ... 於 travelerliv.com -

#16.新北投車站:台鐵淡水線僅存百年車站,它終於從彰化回到老家 ...

喜歡火車的你(妳),台北僅存的百年車站「新北投車站」值得你來走走、看看~記得館(站體)內有開放時間喔!而且星期一是休館的~如果只是要在外跑走走跑 ... 於 travel.yam.com -

#17.臺北大眾捷運股份有限公司-置物櫃服務

站別 位置 收費 尺寸 數量 可用格數 淡水(R28); 北川堂(近出口1) 非付費區 20元/小時 58x90x42公分 18 18 淡水(R28); 北川堂(近出口1) 非付費區 10元/小時 34x90x42公分 45 40 淡水(R28); 南川堂(近出口2) 非付費區 20元/小時 58x90x42公分 16 16 於 www.metro.taipei -

#18.淡水信義線 - 臺北市政府捷運工程局

淡水 線北起淡水站沿原北淡鐵路南行至北投以北之貴子坑溪為地面段;自貴子坑溪堤起 ... 中正紀念堂站,至此淡水線全線通車營運,是國內第一條通車的高運量捷運系統,有 ... 於 www.dorts.gov.taipei -

#19.交通資訊 - 台北海洋科技大學

搭火車至台北火車站後可搭乘 2 、215 公車,於台北海大站下車。 ▻ 2 公車 ... 搭捷運 淡水信義線 至 捷運劍潭站、捷運士林站 後可搭乘 紅10 公車,於台北海大站下車。 於 www.tumt.edu.tw -

#20.淡水火車

過去常被俗稱為北淡線。. 路線自台北站分歧後逐漸北轉,跨過基隆河後又逐漸See full list on zh.wikipedia. 【淡水景點推薦】搭輕軌玩淡水!. 老街、賞櫻、美食通通有. 於 kidstothemoon.es -

#21.福容大飯店-淡水漁人碼頭交通資訊

鐵路、高鐵: 搭乘火車或高鐵於台北車站下車後轉乘捷運淡水-新店線於淡水站下車,轉乘R26、836路線公車 ... 於 fullon-fishermen-wharf.hotel.com.tw -

#22.移民署中文網-服務站

地址:臺北市中正區廣州街15號 臺北市服務站連結地址 · 電話:02-2388-5185(總機) · 傳真:02-2331-0594 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#23.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#24.尋找直營店- Apple (台灣)

選購我們的產品,還可有專家從旁建議。 眾多為Apple 產品設計的精選配件,供你選購。 你可暫時使用額外的iCloud 儲存空間, 將所有資料移轉到你的新iPhone。 於 www.apple.com -

#25.【離淡水最近的火車站】【交通攻略】台北車站到淡水... +1

那下車之後要怎麼去淡水3.在附近有住宿的地方嗎4.我們要住兩天一夜 ... ,如題: 到士林要在台北車站下車是吧!! 還有到了火車站之後怎麼搭捷運到士林請詳說謝謝^. 於 tag.todohealth.com -

#26.你知道台鐵曾有「新店線」嗎?探索8條廢棄路線 - 風傳媒

淡水 線:在支線當中的年代算是相當久遠,日據初期的清光緒二十七年就已 ... 從板橋到中和,長六點五公里,中和火車站位於現在的捷運南勢角站,專辦 ... 於 www.storm.mg -

#27.麥當勞台灣官網首頁|麥當勞McDonald's

現正推出. 想了解麥當勞有哪些最新活動嗎?你不想錯過的美食、最即時的優惠內容... 馬上探索、 ... 於 www.mcdonalds.com -

#28.首頁| 拿坡里披薩

美味MENU. 新品嘗鮮 · 披薩口味 · 獨門雞料理 · 精選美食 · 營養分析. 門市查詢. 地區搜尋 · 拿坡里炸雞店. 優惠情報. 門市優惠 · 套餐優惠 · 最新消息. 關於我們. 於 www.0800076666.com.tw -

#29.交通運輸-台北捷運

中山 · 10352臺北市大同區南京西路55號 · 1.出口電梯: 出口4(臨南京西路) 出口5(臨南京西路) 出口6(臨南京西路) 2.月臺電梯: 淡水信義線:大廳層中央處松山新店線: ... 於 cloud.taipei -

#30.訪客留言Guest book - 淡水民宿・火車頭民宿・台北淡水老街

留下訊息. 詢問包棟 | 來自:孫小姐, 2021/04/29. 我想詢問6/5晚上民宿有沒有空房可以包棟人數大概25人價錢大概多少謝謝 . 不是在捷運站附近嗎? 於 www.locomotive34.com.tw -

#31.淡水信義線(淡水-象山) 路線資訊/ 停靠車站一覽

將淡水信義線(淡水-象山)的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽情報與 ... Offline: 操作方式極為簡易, 只需要點選路線圖並輸入上車及下車站即可。 於 transit.navitime.com -

#32.從台北捷運走到台鐵、 高鐵篇 - 時刻旅行

市民大道= 淡水信義線乘車方向,台鐵/ 高鐵/ 台北轉運站都在這 ... 進站後可直接搭乘手扶梯向上進入台鐵和高鐵的月台層唷! 於 tripmoment.com -

#33.台北火車站到淡水

搭乘捷運淡水信義線,往淡水方向,至『淡水站』下車就可以到囉. 從台北車站到淡水約有18站,所以時間大約是40分鐘內。. 使用悠遊卡台北車站See full list ... 於 clericimpianti.it -

#34.台北捷運紅線

其中台北車站到淡水部分,是沿用舊時台灣鐵路的路線系統。而在舊有的鐵軌拆除後,部分路段高架化,另一部分路段軌道地下化,原有地面上則改建成公園或 ... 於 guidetotaiwan.com -

#35.880路線資訊- 捷運淡水站

指南客運. 880. 路線資訊. 路線圖(點選可放大). 樹林後火車站-直行新樹路-輔仁大學-丹鳳-直行. 相關營運資訊. 頭末班車時間, 0530-2200. 於 www.transtaipei.idv.tw -

#36.台北高鐵站+淡水老街 - wayne 唯寧滴窩

你是從要上來台北玩嗎??如鬼是大學生的話別忘了用高鐵的大學生優惠(打到五折真的很划算~但是是有時段的~要 ... 於 godyu0103.pixnet.net -

#37.淡水火車站的美食出口停車場,FACEBOOK、DCARD、PTT

... 淡水火車站在[問卦] 淡水火車站什麼時候拆了? | PTT 熱門文章Hito 的評價; 淡水火車站在淡水有火車站嗎的影片第1集- YouTube 線上影音下載的評價 ... 於 station.mediatagtw.com -

#38.楊永智(1956-) - 『車站』不見了! 數位島嶼

戀戀淡水線民國七十七年七月十五日二十三時四十五分,台北火車站開往淡水的月台上,擠滿了人潮。這是假日「返家人潮」?不是!這是開往淡水最後一班列車,從此已經有八 ... 於 cyberisland.teldap.tw -

#39.臺灣市街電車夢 - Google 圖書結果

... 一、淡水線電氣化計畫現在大家所熟知的臺北捷運淡水信義線,其中的臺北車站─淡水區間是整體路網中較早通車的路段之一;不過早在百年前,這個區間便已有火車在行駛了, ... 於 books.google.com.tw -

#40.淡水有火車站嗎2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

淡水有火車站嗎 2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊,找淡水有火車站嗎,淡水有火車站嗎,淡水捷運路線圖,離淡水最近的火車站 ... 於 big.gotokeyword.com -

#41.Re: [交通] 桃園到淡水怎麼去最快阿? - 看板Taoyuan

有很多種方法首先是大眾運輸交通1.搭火車→捷運淡水站這個建議在尖峰時刻搭比較快約90分鐘(不誤點的話) 2.公路客運9023→庫倫街→步行到圓山捷運站→捷運淡水站這個 ... 於 ptttaiwan.com -

#42.捷運淡水線- 淡水區- 新北市 - 旅遊王

淡水 線北起淡水站沿原北淡鐵路南行至北投以北之貴子坑溪為地面段;自貴子坑溪堤起高架南行跨基隆河,過民族西路下降進入地下至台大醫院站。全線長約23.5公里,設21個車站( ... 於 www.travelking.com.tw -

#43.我要从淡水到台中可以乘高铁或火车直到吗? - 百度知道

从捷运淡水站乘坐台北捷运淡水线前往捷运台北车站。18个站大约39分钟抵达。每4分钟一班。 台北车站到台中车站的高铁票价为新台币510元( ... 於 zhidao.baidu.com -

#44.R28 淡水站- 遊客評語- 車站的設計很好 - TripAdvisor

淡水 捷運站是新北市的一個地鐵站。它是淡水-信義線(紅線)的終點站。這裡是台灣最北的地鐵/火車站。這是一個兩層的高架車站,有一個島式月台和兩個出口。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#45.離淡水最近的火車站、淡水捷運站 - 台鐵車站資訊懶人包

搭捷運就能到的台北夜市和購物街請先看→ · 搭乘捷運淡水信義線,往淡水方向,至『淡水站』下車就可以到囉· 從台北車站到淡水約有18站,所以時間大約是40 ... 離淡水最近的 ... 於 train.reviewiki.com -

#46.Original text - 淡水民宿.淡築憩水民宿(官方網站)

我有查到可以~從淡水到火車站,再從火車站坐到瑞芳車站? 淡水搭台北捷運到台北火車站要40-45分鐘從台北火車站搭火車到瑞芳必須搭乘東部幹線走 ... 於 www.micasainn.com.tw -

#47.披薩外送外帶線上訂購| 網路訂餐披薩享優惠| Pizza Hut 必勝客

台灣Pizza Hut披薩外送外帶熱送到府!線上訂購多種豐富披薩口味,各式網路訂餐優惠超值套餐外送菜單DM和個人餐組合! 於 www.pizzahut.com.tw -

#48.台北/淡水院區交通指引:馬偕醫院

站名:馬偕醫院公車:837(副線)、三芝區、石門區、八里區、五股區均有提供免費接駁公車,班次及時間請參考各區公所公告之發車時刻表。 【自行開車】. (1).於五股交流道下或 ... 於 www.mmh.org.tw -

#49.皇冠北海岸線 - 台灣好行旅遊服務網-好行路線-內容

「台灣好行-皇冠北海岸線」串聯北海岸18個人氣景點,從淡水捷運站出發,停靠三芝遊客中心、淺水灣、白沙灣、富貴角燈塔、石門洞、中角灣、筠園、朱銘美術館、金山老 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#50.消失的淡水支線/關渡車站(懷舊篇) - 珍珍的窩

起點從台北車站的第六月台到終點站淡水車站 全長21.2公里 全程50分鐘. 沿途風光明媚火車走過城市走過鄉村田野欣賞淡水河畔的風景. 於 q19540803.pixnet.net -

#51.格上租車‧閣下至上

租期超過7天,另有長期優惠! 取車時間. 07/23 08:30. 還車時間. 07/24 08:30 ... 台北淡水站新北市淡水區中正路1號. 台北板橋車站新北市板橋區縣民大道二段7號1樓. 於 www.car-plus.com.tw -

#52.淡水火車站

搭乘756淡江大學↔北門、757淡海↔北門、857淡海↔板橋、860三芝↔捷運淡水站、861馬偕醫學院↔捷運淡水站、862 基隆↔淡水、863淡水「淡水」是以前火車淡水線的終點站, ... 於 bluedemon.cz -

#53.興建回淡水火車站- 提點子

從台鐵路線圖來看,就是台北直接到南港七堵。基隆,福隆,頭城宜蘭。 結果淡水卻就此遺忘了? 有多少 ... 於 join.gov.tw -

#54.這些車站20年前就消失了?曾經的最美鐵路支線、東海岸上被 ...

現今台北捷運系統貫穿了整個城市,你能想像過去火車就在熙來攘往的地面上行駛嗎?曾經號稱最美鐵路支線,一路上可以經過叢叢綠蔭、果園,還有日式建築 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#55.首頁-GU網路商店|YOUR FREEDOM 自由煥然一新

GU官方網路商店,提供最新時尚女裝、男裝、童裝及嬰幼兒服飾。週週新品上市、還有豐富尺碼及優惠商品、時尚顧問穿搭推薦。與你一起享受時尚,自由穿搭! 於 m.gu-global.com -

#56.如何从台北港到台北火车站,需要多少时间? - 马蜂窝

3-捷運紅線做到終點站淡水站,下來距離900公尺(這邊都是公尺或台斤計算,一台斤等於600g),之後从淡水碼頭坐渡輪到對岸的碼頭,下來還有約一兩公里到八裡渡的臺北港,可 ... 於 m.mafengwo.cn -

#57.淡水捷運站2 號出口

铁路、高铁: 搭乘火车或高铁在台北车站下车后转乘捷运淡水-新店线於淡水站下车,转乘R26、836路线公车在渔人码头站下车即可抵达。 於 moblesolidari.cat -

#58.古亭→北投新選擇信義線轉乘省4分| ETtoday地方新聞

雖然信義線沒有通過古亭站,但通車後將分擔古亭站轉乘人潮,往淡水方向除了搭乘「淡水—新店」列車,未來也可搭「西門—台電大樓」列車,在中正紀念堂 ... 於 www.ettoday.net -

#59.張哲生- 28年前,淡水火車站的最後一瞥。 | Facebook

2016年7月10日 — 淡水線的11個車站由南至北依序為:台北、雙連、圓山、士林、石牌、王家廟、北投、忠義、關渡、竹圍、淡水,其中王家廟和忠義為招呼站(招呼站為僅設有候車 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#60.請問從台北火車站搭捷運到淡水正確時間要多久呢 ... - 隨意窩

再點選[站間行駛時間表]...再選擇你要查詢的路線即可... 我天天坐看時間會有不同顛峰時段(上下班那時候) ... 於 blog.xuite.net -

#61.新北幼兒園群聚足跡曝!板南線、淡水線最多確診者最遠去過花蓮

新北市衛生局8日公布確診者足跡,地點多以捷運板南線與淡水線為主,另外還有多條公車路線,其中有人到過新北石門區白沙灣、花蓮火車站,新北市衛生局 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#62.復刻火車頭近期重現淡水「火車吃水」 - 地方- 自由時報電子報

淡水 區區長蔡葉偉說,過去的火車頭仰賴蒸氣為動力,在車頭處燃煤加熱鍋爐中的水產生蒸氣而前進,火車抵達淡水站後,必須就近加水,而這場景就稱 ... 於 news.ltn.com.tw -

#63.台北捷運票價試算

本頁面可以站間距離試算台北捷運轉乘方式,各站計算結果顯示在最上面的是最短距離,也就是計算票價的距離。若有更簡便的轉乘方式,會在後方另外列出。 請注意本頁面在計算 ... 於 data.but.tw -

#64.再會了!關渡火車站不平凡的北淡線懷舊之旅 - 報時光

九十一歲的李老先生表示,老家在三芝鄉,與淡水鎮還有段距離,童年根本沒有機會坐火車。上了中學後,學校帶著學生遠足,才初次嚐到坐火車的滋味。 民國卅 ... 於 time.udn.com -

#65.淡水怎麼去?指點迷津的交通方式(捷運、公車、自駕、淡海輕軌)

不想塞車、找車位或是不想等公車,搭捷運去淡水是最方便的!搭乘台北大眾捷運「紅色淡水線」至最後一站「淡水站(R28)」,從1號出口出站 ... 於 www.welcometw.com -

#66.淡水客運Tamshui Bus Co., Ltd.、台北– 巴士時間、路線和更新

此巴士線的第一站是捷運淡水站Mrt Tamsui Sta.,最後一站是基隆火車站(海洋廣場) Tra Keelung Station(Ocean Square)。線路總計56公里,共130個站點。 最短的線路是:紅28 ... 於 moovitapp.com -

#67.搭上時光機遊捷運淡水線回到70年代台北城 - 三立新聞

捷運淡水線可能大部分的人都搭過,但你有搭過「台鐵淡水線」嗎? ... 從石牌火車站出發開往台北火車站,再往回開至淡水火車站,最後回到石牌站。 於 www.setn.com -

#68.淡水線(臺鐵) - 维基百科,自由的百科全书

淡水 線是一條由臺灣總督府交通局鐵道部(戰後改制為臺灣鐵路管理局,簡稱台鐵)經營的傳統鐵道支線,且為台灣第一條鐵道支線,戰後轉由臺灣鐵路管理局經營。 於 zh.m.wikipedia.org -

#69.被鐵鎚埋進歷史的淡水火車站 - 台灣好生活電子報

竹圍、關渡、忠義、北投、王家廟、石牌、士林、圓山、雙蓮、臺北,接著是沙丁魚般的北市黃色公車。) 如果對照今天捷運的營運圖, 王家廟是現今的奇岩站嗎?? 於 www.taiwangoodlife.org -

#70.請問坐火車一定要到台北火車站然後轉搭捷運到淡水嗎?

根據你第二種說法有點問題。人家發問者〃twinkle〃鑽石╯他是從宜蘭坐火車來台北玩,想必他不是台北人,所以不會有悠遊卡,也只能用錢來消費,所以 ... 於 travel321.pixnet.net -

#71.鐵路淡水線懷舊之旅 - SlideShare

4. 雙連站是淡水線上的貨運大站,過去和台北站之間曾有個稱為大正街的招呼站, 戰後改名為長安後不久就消失,就是現在的捷運中山站。 於 www.slideshare.net -

#72.淡水到九份交通

花莲到瑞芳火车最快的自强号票价nt$364,用时约2小时15分钟; 从台北前往九份山城有两种方式,第一是从台北车站坐火车到瑞芳火车站,出站搭乘客运到九份老街,第二就是在 ... 於 aif-formazione.it -

#73.真理大學

捷運淡水線:至『淡水』站下車,再轉搭上述客運或社區巴士至『真理大學』站或步行至 ... 2)台南站:在台南火車站下車,再到火車站左前方的中山路,搭乘興南客運公車. 於 www.testnews.com.tw -

#74.火車轉捷運(淡水線)...20點 - 時刻表8

html模版標題火車轉捷運(淡水線)...20點問題住新竹,想去淡水,火車搭到哪 ... 有設捷運站, 然後坐淡水線(紅色的), 一直坐到最後一站就是淡水站了。 於 g66fw93i.pixnet.net -

#75.完整呈現1988年台鐵淡水線火車鐵道拆除前的身影,現在已經是 ...

完整的呈現出1988年台鐵 淡水 線火車鐵道拆除前的身影,現在已經是台北捷運 淡水 線,火車是先從石牌站出發到台北 火車站,再從台北 火車站 到 淡水 車站, ... 於 www.youtube.com -

#76.松山 - 台鐵

行李房業務 · 行包託運 位在本站行李房有提供行李暫存服務 · 鐵馬託運 ... 於 www.railway.gov.tw -

#77.【九份。交通】如何到九份(Jiu-fen),邁向黃金之地

包車(高費用)當然沒有問題。 大眾工具可以轉車往返淡水九份,但時間上,完全不建議。 淡水捷運站,有客運(巴士)到基隆火車站。 基隆火車站,有客運( ... 於 louis5149.pixnet.net -

#78.【離淡水最近的火車站】交通資訊 - 訂房優惠報報

還是有淡水火車站? 還有如果我在離淡水最近的火車站下車我要怎麼搭捷運? ... 請問坐火車一定要到台北火車站然後轉搭捷運到淡水嗎| 離淡水最近的火車站. 於 twagoda.com -

#79.淡水-劍潭-台北車站- Play

怎麼買? A:火車站出口左手邊,有售票處。 先選擇售價與張數,再投錢進去。 下面就會跑出來大概50元硬幣大小的灰色的感應卡,就可以進站了! Q3:台北車站到淡水站坐捷運要 ... 於 play.faqs.tw -

#80.淡水區捷運淡水站附近的飯店

所有房型均有座位區、衛星頻道平面電視,私人衛浴有淋浴設施,且附拖鞋。住宿也提供迷你吧和電熱水壺。 Tamsui i66 B&B 附近的人氣景點包括福祐宮、淡水老街和登峰魚丸 ... 於 www.booking.com -

#82.【2020<b>淡水</b>一日遊】IG打卡攻略精選必<b>去</b>景點!

593 捷運淡水站MRT Tamsui Sta 北海岸海景民宿大約分成5個熱門度假住宿區域: 金山 ... 的火车站,从台北搭火车很方便,到淡水可以逛逛老街,乘船到淡水河对岸的左岸有 ... 於 aliciameseguer.es -

#83.【舊路尋跡】尋找臺鐵淡水線的遺留軌跡 - 時光土場

根據鐵道部明治三十四年度年報記載,淡水線自臺北站起沿線共設有圓山、士林、北投及淡水四站,營業里程全長13.12哩。在鐵道部極節約使用經費下,全線總 ... 於 milkyrailway.blogspot.com -

#84.【交通攻略】台北車站到淡水老街怎麼去呢?(營業時間、車程

從台北車站到淡水約有18站,所以時間大約是40分鐘內。 ... 使用悠遊卡台北車站到淡水單程是40元,若是沒有使用悠遊卡買單程是50元哦! 於 www.taiwan10000.com -

#85.請問從台北火車站搭捷運到淡水正確時間要多久呢?

台北車站到淡水老街,大家都在找解答。明天想和家人從桃園坐火車到台北,再從台北搭捷運至淡水,但是我想先知道從... 起站:台北車站訖站:淡水站票價:50元【悠遊卡40 ... 於 igotojapan.com -

#86.飲品 - 星巴克

透過味蕾感受夥伴在每一杯咖啡、茶瓦納中所蘊含的溫暖心意,還有星冰樂、汽滋樂所傳遞的熱情活力. 於 www.starbucks.com.tw -

#87.台北一九三五年 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

在台灣人當中,僅有金字塔頂端的富人們才能體驗打高爾夫球的樂趣。隨著火車旅行在 1930 年代的普及,台灣人也開始在假日出遊了。淡水火車站不遠處的沙崙海水浴場, ... 於 books.google.com.tw -

#88.國光客運KUO-KUANG eBus

起站地區: · 上車站: · 下車站:. 於 www.kingbus.com.tw -

#89.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw -

#90.淡水線(臺鐵) - Wikiwand

1997年,已經改建完成的台北捷運淡水線通車,成為台灣第一條由傳統鐵路改建為捷運的路線,但此線不是每個車站都有加入並復站(如:王家廟站)。 時刻表. Previous. 於 www.wikiwand.com -

#91.北台灣慢活之旅!新北捷運淡海輕軌紅樹林站舉辦週末LIGHT ...

新北捷運即日起至9月11日、為每週六、日下午2時至7時將於淡海輕軌紅樹林站月台層打造「Light Life輕生活市集」,販售淡水特色美食品牌,還有知名伴手 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#92.住淡水被嫌邊緣!網戰:到北車35分鐘…咦!樹林17分

新聞時,就有網友回應,「不知道淡水捷運35分鐘到台北車站喔?」不過,過往網路上也有人討論新北哪裡到北車最快、房價CP值高?樹林火車站以搭台鐵17 ... 於 today.line.me -

#93.消逝的淡水鐵路支線 - kipp的部落格

往奇岩站的路上,一座不起眼的小橋橫跨在磺港溪上,仔細一看小橋兩端不正是鐵路專用的橋台形式嗎?在舊淡水線時期,這裡還有一個王家廟招呼站,不過捷運化 ... 於 kipppan.pixnet.net -

#94.請問坐火車一定要到台北火車站然後轉搭捷運到淡水嗎

搭火車做到哪一站~再轉搭捷運~這樣離淡水比較近?還是只能撘到台北火車站~只有這個方法而已嗎? 最佳解答 其實你 ... 於 n11vj97h.pixnet.net -

#95.淡水火車吃水台北景點玩全台灣旅遊網

「淡水」是以前火車淡水線的終點站,鐵軌盡頭備有水塔,因此當火車到站後,就會開到水塔下補水,同時再加入煤炭燃料,當地的居民就稱此動作為「火車吃水」。 於 okgo.tw -

#96.炸雞線上訂餐|預訂快取外帶外送享優惠|肯德基KFC

肯德基炸雞、蛋撻線上訂餐超方便!預訂快取外帶加1元多1件,現點現做超美味!炸雞、咔啦脆雞漢堡、蛋撻官網優惠享不完,吃雞就吃肯德基! 於 www.kfcclub.com.tw -

#97.淡水客運- 公車路線列表 - Google Sites

紅39, 新春街-捷運淡水站. 紅51, 淡海新市鎮-捷運淡水站, ←100年5月22日起通車 ... 皇冠北海岸線, 捷運淡水站-北海岸-基隆火車站(旅服中心), 與基隆客運聯營 ... 於 sites.google.com